- 129 -

ТВОРЧЕСТВО ЛЕРМОНТОВА

И ЗАПАДНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫСтатья А. Федорова

Критики современные Лермонтову и позднейшие исследователи его творчества всегда очень большое внимание уделяли связи его произведений с произведениями его русских предшественников и с западно-европейской поэзией1. Эта связь в громадном большинстве случаев рассматривалась как выражение «влияния» того или иного образца на творчество поэта. В поэзии Лермонтова, а также в прозаическом его наследии уже издавна отмечались следы влияния разнообразных литературных произведений — русских и иностранных, следы заимствования из различных источников, признаки сходства с произведениями других авторов.

Возможность указать на это сходство, сослаться на литературное влияние была использована одним из критиков, писавших о Лермонтове еще при его жизни, — С. П. Шевыревым — в полемических целях, в целях литературной борьбы: «Когда вы внимательно прислушаетесь к звукам той новой лиры... вам слышатся попеременно звуки — то Жуковского, то Пушкина, то Кирши Данилова, то Бенедиктова, примечается не только в звуках, но и во всем форма их созданий; иногда мелькают обороты Баратынского, Дениса Давыдова; иногда видна манера поэтов иностранных, — и сквозь все это постороннее влияние трудно нам доискаться того, что́ собственно принадлежит новому поэту и где предстоит он самим собою... Мы слышим отзывы уже знакомых нам лир»2.

То, что Шевыреву нужно и важно было как способ ограничить значение Лермонтова — указание на заимствованность отдельных элементов его поэзии, — стало довольно существенной частью дальнейших историко-литературных исследований, посвященных поэту, — правда, уже вне зависимости от оценочных установок, — хотя вопрос о «влияниях» не мог не связываться в той или иной форме с вопросом о самостоятельном значении творчества Лермонтова. Поиски «влияний» и заимствований проходят через всю историю изучения лермонтовского наследия. В результате их, с одной стороны, возникли отдельные ценные указания: открытие материала, действительно служившего источником того или иного произведения или отдельного места в каком-нибудь произведении, указания на переводный характер некоторых вещей Лермонтова, с другой же — обильные гипотезы, основанные на чрезвычайно общих признаках сходства с произведениями русской и мировой литературы (на одинаковости сюжетных ситуаций и эпизодов, на совпадении отдельных образов и т. п.).

Вообще вопрос о «влияниях», и в частности о влияниях иностранных, ставился применительно к Лермонтову так часто, как он не ставился

- 130 -

по отношению ни к одному из выдающихся русских поэтов и прозаиков. В исключительно подробных комментариях к пятитомному «Полному собранию сочинений Лермонтова» (изд. «Academia», 1936—1937) сделана полная и исчерпывающая сводка всех до сих пор предпринимавшихся разысканий о литературных источниках — русских и западно-европейских — отдельных произведений Лермонтова. Вот перечень имен тех западных писателей, с которыми, в связи с тем или иным стихотворением, поэмой, драмой, сближалось имя Лермонтова: из писателей немецких — Шиллер, Гёте, Лессинг, Клингер, Лейзевиц, Гейне, Э.-Т.-А. Гофман, Цедлиц; из французских — Гюго, Барбье, Шенье, Ламартин, Шатобриан, А. де Виньи, А. де Мюссе, Бенжамен Констан, Шендолле, Арно, Лагарп, Альфонс Kapp, Жорж Санд; из английских — Байрон, Томас Мур, Кольридж, Вальтер-Скотт, Шекспир, Макферсон; из польских — Мицкевич. Если прибавить к этому русские «влияния», тоже многочисленные и многократно отмечавшиеся (Пушкина, Жуковского, Козлова и др.), то творчество Лермонтова оказывается плодом сплошных воздействий со стороны, заслоняющих его самостоятельную сущность.

Не исключено, что исследователями Лермонтова еще будут открыты какие-либо отдельные источники заимствования, что к тому или иному стихотворению будут указаны параллели из области русской или западно-европейской поэзии, но вряд ли это сможет существенно изменить то представление об исторической роли Лермонтова, которое складывается на основе уже проделанной историко-литературной работы. Очередная задача изучения Лермонтова — не поиски и не установление каких-нибудь новых источников, а решение вопроса о месте, занимаемом им в мировой литературе, и характере его связи с нею, об историческом смысле этой связи. Рассмотрение этого вопроса предполагает: 1) подведение итогов проделанной работы над источниками лермонтовского творчества, отделение бесспорно установленных фактов и правдоподобных предположений от гипотез и догадок и 2) замену общего понятия «влияния» понятием литературной связи, подразумевающей возможность разных частных случаев ее осуществления (влияние, оказываемое одним писателем на другого как частная форма литературной связи; использование в форме перевода или подражания определенного литературного источника; заимствование из него отдельного элемента; совпадение на основе одинакового развития литературных явлений и одинаковой их социальной обусловленности; обращение к творчеству писателя-предшественника или современника — как к примеру, подкрепляющему собственную творческую практику). Различение этих частных случаев так же необходимо, как и учет разной степени социальной и идейно-художественной значимости того или иного факта литературной связи (ср., напр., с одной стороны, значение для Лермонтова поэзии Байрона и, с другой, — Гёте или Цедлица). Наконец, полноценное историко-литературное истолкование фактов связи, соединяющей изучаемого автора с мировой литературой, требует постоянного соотнесения их: 1) с развитием его собственного творчества, вне которого нельзя и понять смысл использования того или иного источника, и 2) с традициями данного автора в пределах его родной литературы (так, применительно к Лермонтову, изучение байронической традиции немыслимо вне изучения традиции Пушкина).

В историю русской литературы Лермонтов вошел как исключительно сильная творческая индивидуальность. Белинский, выразивший мнение

- 131 -

передового русского читателя о Лермонтове, признавший гениальность поэта, подчеркивал именно внутреннее своеобразие его творчества. В статье о втором издании «Героя нашего времени» (1841) он писал, отвечая тем, кто в произведениях Лермонтова старался найти следы посторонних влияний: «Только дикие невежды, черствые педанты, которые за буквою не видят мысли и случайную внешность всегда принимают за внутреннее сходство, только эти честные и добрые витязи букварей и фолиантов могли бы находить в самобытных вдохновениях Лермонтова подражания не только Пушкину и Жуковскому, но и г. г. Бенедиктову и Якубовичу»3.

ЛЕРМОНТОВ

Незаконченная акварель А. Клюндера, 1838—1839 гг.

Литературный музей, МоскваЭти слова, направленные против переоценки роли «влияний» на Лермонтова, вовсе не означали, что Белинский изолировал поэта от литературной обстановки его времени и рассматривал его вне связи с наследием его предшественников. В более ранней и более обширной статье о «Стихотворениях» М. Лермонтова (1840) критик, говоря о характерных свойствах лермонтовской поэзии, вспоминал о Байроне, Гёте, Шиллере, из русских писателей — о Пушкине. На одной из последних страниц этой статьи Белинский говорил: «Пока еще не назовем мы его ни Байроном, ни Гёте, ни Пушкиным, и не скажем, чтоб из него современем вышел

- 132 -

Байрон, Гёте или Пушкин: ибо мы убеждены, что из него выйдет ни тот, ни другой, ни третий, а выйдет — Лермонтов»4.

Лермонтов, гениальный русский поэт, был многообразно связан с жизнью литературы — русской и мировой. Перечисленные выше имена западно-европейских авторов, с которыми непосредственно соприкасается его поэзия (напр., в переводах и бесспорных реминисценциях) и творческий интерес к которым она так или иначе отражает (напр., в постановке определенных идейно-тематических задач и в обрисовке известного типа героя), показывают, что круг литературных явлений, привлекавших Лермонтова, был обширен, но вместе с тем более или менее однороден. В большей своей части это имена представителей западно-европейского романтизма, главным образом в его наиболее прогрессивных проявлениях (Байрон, ранний Гюго), или же непосредственных предшественников романтизма, или же имена излюбленных романтиками писателей прошлого (Шекспир, Макферсон). Авторы эти имели для Лермонтова (или, поскольку речь идет лишь о предполагаемых фактах знакомства с каким-либо автором и интереса к нему, — могли иметь) далеко не одинаковое значение и привлекали его внимание не одновременно, а в разные периоды его творчества.

Суждения Белинского о своеобразии Лермонтова относятся к периоду творческой зрелости поэта, к произведениям последних лет его жизни и к некоторым избранным вещам из числа его ранних стихов. Белинскому, как и другим современным критикам, по-разному относившимся к поэту, ранний Лермонтов оставался в значительной части неизвестен. Между тем произведения раннего периода дают чрезвычайно важный материал для понимания того, как Лермонтов относился к иностранным литературам и что представляет собой дальнейшая эволюция его отношения к литературному Западу.

В заметке 1830 г. 16-летний Лермонтов пишет: «Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать; в 15 же лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве; но тогда я почти ничего не читал. — Однако же, если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. — Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская — я не слыхал сказок народных; — в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности».

В этой заметке, если отвлечься от известного элемента литературной позы и аффектированной разочарованности в литературе, можно увидеть ряд моментов, существенных не только для раннего, но также и для более позднего творчества Лермонтова: априорный интерес и априорное признание русского фольклора, предпочтение, оказываемое ему перед французской литературой, пренебрежительная оценка последней и отношение к литературе вообще как к материалу для заимствований. Последнее чрезвычайно существенно. Весь вопрос в том, что́ представляло собой заимствование в понимании Лермонтова и в его поэтической работе первых лет творчества, и равнозначно ли здесь понятие заимствования понятию подражания предшественникам?

Мы знаем, что в ранних стихотворениях Лермонтова содержатся целые куски из стихотворений его русских предшественников (вопреки его собственному утверждению о невозможности заимствовать что-либо из русской литературы) — из Пушкина, Батюшкова, Дмитриева, Ломоносова. Но замечательно то, что наличие целых значительных отрезков чужого

- 133 -

текста даже в этих юношеских стихах вовсе не означает следования готовым чужим образцам, подчинения чужим творческим принципам. Заимствованием из литературы художественной, из поэзии Лермонтов пользуется так же, как другой писатель пользуется фактическим материалом (хотя бы, напр., в форме неоговоренных цитат) из нехудожественных произведений, из документов. Более того: самое заимствование в таком чистом и откровенном виде возможно для Лермонтова только в связи с отчетливым ощущением собственной индивидуальности. Вот почему эти случаи самого прямого заимствования отнюдь не означают подражания определенной манере, стилизации под известного автора и никак не могут служить доказательством влияния.

Из слов Лермонтова о «бедности» нашей словесности и о том, что он ничего не может из нее заимствовать, можно вывести заключение, что литература иностранная (правда, за исключением французской) может дать более благодарный материал. И действительно, в произведениях Лермонтова 1828—1832 гг. много бесспорных заимствований из литератур немецкой и английской. Но заимствование из иноязычного источника целых готовых отрезков текста предполагает прежде всего или перевод или переделку — переключение их в плоскость родного языка. Перевод играет большую роль во всей поэзии Лермонтова, а работа Лермонтова как переводчика в своих методах и в своей эволюции очень показательна для его отношения к иностранному литературному материалу. Вот почему обзор и анализ этой части наследия Лермонтова являются совершенно необходимой частью работы о поэте и его связях с мировой литературой.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Лермонтов переводит стихи в течение всей своей поэтической деятельности; первые его переводы относятся к 1829 г., последние — к 1841 г. Переводы играют более или менее значительную роль в наследии очень многих русских поэтов как первой, так и второй половины XIX в. Но если у поэтов более поздних (как Фет, Майков или Мей) стихотворные переводы уже составляли особые разделы, отдельные циклы их книг, то у поэтов первых десятилетий века переводы чаще не бывают выделены в самостоятельные группы, а идут вперемежку со стихами оригинальными и даются нередко без указаний на переводность или на автора подлинника. В этом отношении Лермонтов как переводчик вполне принадлежит своему времени. Стихотворные переводы у него очень тесно связаны с его собственным поэтическим творчеством. Несмотря на это последнее обстоятельство, следует все же спросить: что же они представляют собой именно как переводы, т. е. как особая система в творчестве поэта, и каково их соотношение с оригиналами?

Лермонтов переводил или интерпретировал в форме «вольного» перевода следующих авторов: Шиллера, Гёте, Цедлица, Гейне, Байрона, Бёрнса, Мицкевича, дал перевод начала немецкой народной песни; есть у него также одно раннее стихотворение — «Веселый час», которое, судя по надписи под заглавием («Стихи в оригинале найдены во Франции на стенах одной государственной темницы»), является переводным, но оригинал которого до сих пор не обнаружен.

Среди перечисленных поэтов значительным числом стихотворений в его переводах представлены Шиллер и Байрон; у остальных он взял не более одного — двух стихотворений. Из Бёрнса им переведено всего одно только

- 134 -

четверостишие («Had we never loved so kindly»), стоящее эпиграфом к «Абидосской невесте» и, таким образом, безусловно связанное для него с Байроном. Исследователи Лермонтова сопоставляли поэта — даже безотносительно к переводам — почти со всеми указанными авторами (исключая разве Бёрнса, соприкосновение с которым у Лермонтова ограничивается одним только случаем перевода упомянутого четверостишия).

1

Первый поэт, которого Лермонтов начал переводить, если не считать неизвестного нам автора «Веселого часа», был Шиллер5. Все переводы из Шиллера приходятся на один год — 1829, т. е. на очень раннюю пору в творчестве Лермонтова. Шиллер к этому времени был в России широко известен и популярен; его переводили многие (и в первую очередь Жуковский); в переводах были представлены разнообразные жанры его лирического и эпического творчества, на сценах ставились его драмы.

Из Шиллера Лермонтов перевел шесть вещей («An Emma», «Die Begegnung», «Der Handschuh», «Das Kind in der Wiege», «Teile mit mir was du weisst», отрывок из шиллеровского перевода «Макбета» — сцену ведьм) и вольно интерпретировал содержание двух баллад, соединив их в одном стихотворении («Баллада»).

Этими переводами представлены такие жанры шиллеровской поэзии, как любовно-лирическое и элегическое стихотворения («An Emma», «Die Begegnung»), эпиграмма из раздела «Ксений» («Teile mit mir was du weisst»), философское двустишие («Das Kind in der Wiege»), сюжетное произведение-баллада («Der Handschuh») или драматический диалог с широко развернутыми повествовательными элементами (разговор ведьм из «Макбета»); последний к тому же связывает Лермонтова уже и с Шекспиром.

Примечателен самый выбор этих жанров. Наряду с жанрами, которые молодой Лермонтов в это время разрабатывает в своей оригинальной лирике (элегическое размышление, лирический монолог), он останавливается и на вещах эпических, которых в малой форме (т. е. в рамках стихотворения, а не поэмы) еще не пишет. Переводы баллад Шиллера — это первые вещи с сюжетом, которые Лермонтов создает вне жанра поэмы.

Единообразия в подходе к оригиналу — даже в пределах 1829 г. и по отношению к одному только Шиллеру — у Лермонтова нет. Его манера обращения со стихом оригинала уже служит тому примером. Одна и та же форма — так называемый элегический дистих — в одном случае передается аналогичной формой, правда, при укорочении второго стиха на одну стопу и с некоторой переменой в расстановке ударений («Дитя в люльке»), а в другом случае — совершенно иным видом стиха: четверостишием четырехстопного ямба с рифмами («Делись со мною тем, что знаешь»). Дольники в сцене из «Макбета» передаются, в согласии с господствующим стиховым обыкновением, одним из общепринятых силлабо-тонических размеров (в данном примере сочетанием четырехстопного и трехстопного ямба), а в переводе «Перчатки» очень своеобразная форма стиха, расшатанного и неровного, с весьма свободным чередованием строк разного слогового и акцентного строения, местами напоминающего рифмованный vers libre, воспроизводится очень смелой для 1829 г. и близкой к подлиннику ритмической системой, совсем отсутствующей в традиционной высокой поэзии и слегка похожей на раешник. Жуковский, переведший ту же балладу двумя годами позднее (1831), избрал для ее передачи разностопный

- 135 -

ямб без строгой системы рифм — стих басенного типа6. Следует, таким образом, отметить, что в самом начале своего творчества Лермонтов уже пользуется переводом как одним из путей к расширению своих метрических возможностей и применению таких форм, каких его оригинальные стихи не знают. Он при этом учитывает степень метрического своеобразия подлинника (недаром «Перчатка» — одна из метрически наиболее необычных вещей у Шиллера), а привычный в немецкой поэзии дольник он пока-что передает средствами традиционного силлабо-тонического стиха. Там же, где оригинал представляет собой обыкновенные ямбы или хореи (как в «An Emma», в «Die Begegnung»), он сохраняет их.

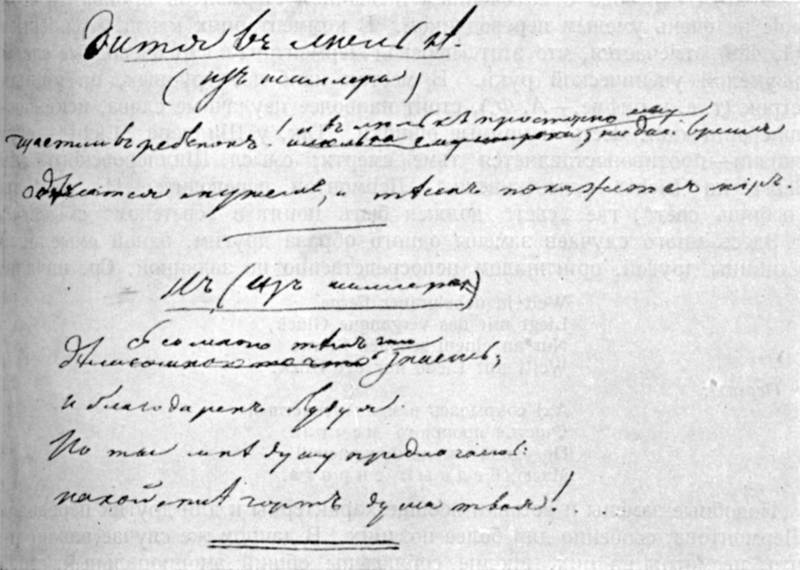

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЙ ЛЕРМОНТОВА „ДИТЯ В ЛЮЛЬКЕ“ И „К*“

С ЕГО ПОМЕТАМИ: „ИЗ ШИЛЛЕРА“

Институт литературы, ЛенинградПодход Лермонтова к словесно-смысловой форме переводимой вещи тоже не отличается полным единообразием. Вообще перевод для него — это не перевод как таковой, не способ к наиболее прямому ознакомлению читателя с чужеязычным материалом, и в этом смысле мы у Лермонтова видим то же, что и у большинства русских современных ему поэтов, переводивших стихи. Вместе с тем, однако, перевод не есть для него только средство к самостоятельному творчеству, к Nachdichtung, к вариации на заимствованную тему.

В некоторых отношениях Лермонтов следует традиции, установившейся в русском стихотворном переводе. Так, например, он меняет имя, стоящее в заглавии стихотворения, а тем самым меняет и заглавие: «An Emma» он переводит не «К Эмме», а «К Нине». Руссификация имен, вернее устранение их иноязычного характера, — метод, издавна уже применявшийся

- 136 -

в русских переводах и переделках, особенно в драматических, где часто практиковалась «переделка на русские нравы», а также и в жанре баллады — напр., у Жуковского, переделавшего бюргерову Ленору в «Людмилу». Самое имя «Нина» в русской поэзии первых десятилетий XIX в. — одно из традиционно-поэтических имен. Так, у Жуковского оно фигурирует в заглавии целого ряда стихотворений: «Песня к Нине» (1805, переводное), «К Нине» (1807, с английского), «К Нине» (1808, послание), «Нина своему супругу в день его рождения» (1812, и стихотворение такого же названия 1813 г.). Впрочем, переводя стихотворение Шиллера «An Emma», Жуковский (1819), равно как и Козлов (1834), сохранили имя подлинника, и у них оно озаглавлено «К Эмме».

В этом переводе с измененным названием Лермонтов проявляет себя еще не очень умелым переводчиком. В комментариях к изд. «Academia» (I, 429) отмечается, что этот «перевод Лермонтова носит очевидные следы неумелой ученической руки. В местах наиболее трудных, на концах строк (т. е. в рифме. — А. Ф.), стоят наиболее неудачные слова, искажающие оригинал. Есть и прямые ошибки. Так, у Шиллера „Licht“ — свет жизни — противопоставляется тьме смерти; смысл Шиллеровского „du lebst im Licht“ — „ты живешь“ — Лермонтов переводит: „Но увы! ты любишь свет“, где „свет“ должен быть понят в „светском“ смысле»7.

Здесь много случаев замены одного образа другим, одной смысловой единицы другой, оригиналом непосредственно не заданной. Ср. начало:

Weit in nebelgrauer Ferne

Liegt mir das vergangne Glück,

Nur an einem schönen Sterne

Weilt mit Liebe nur der Blick.Перевод:

Ax! сокрылась в мрак ненастный

Счастья прошлого мечта!..

По одной звезде прекрасной

Млею, бедный сирота.Подобные замены и вставки вообще характерны и для других переводов Лермонтова, особенно для более поздних. В данном же случае важно то, что, несмотря на них, вполне соблюдены общий эмоциональный строй подлинника (сентиментально-лирический) и его стилистическая окраска. При этом Лермонтов несколько повышает стиль, несколько усиливает эмоциональность, вводя отдельные метафоры, в оригинале отсутствующие, перифразы и т. п.

Так, напр., в оригинале сказано:

Deckte dir der lange Schlummer,

Dir der Tod die Augen zu,

Dich besässe doch mein Kummer...Тут прямо названа смерть («der Tod»), a эпитет к слову «Schlummer» отнюдь не является метафорическим, — это почти логическое определение, указание, какой сон. Кроме того, очень четко выраженная сослагательность глагола показывает с полной определенностью, что речь идет только о предполагаемой, воображаемой смерти, которой потом противопоставляется живая действительность («aber ach! du lebst im Licht»). У Лермонтова стихи эти переданы так:

Пусть, навек с златым мечтаньем,

Пусть тебе глаза закрыть,

Сохраню тебя страданьем...

- 137 -

Смерть тут не названа, как в подлиннике, о ней сказано перифрастически («навек глаза закрыть»), а традиционно-метафорическое словосочетание «с златым мечтаньем», введенное здесь Лермонтовым, ослабляет мрачность образа смерти — в противопоставлении его жизни. Сослагательность передана формой инфинитива («пусть тебе глаза закрыть»), которая тоже не может быть четко противопоставлена содержанию дальнейшего — действительности. Да и самая эта действительность низведена до уровня «света» как «светской» жизни (вследствие смысловой ошибки перевода). Смысл в данном месте перевода получился гораздо более зыбкий, неопределенный в результате перифрастической замены, «украшающей» вставки и выбора инфинитивной формы глагола.

Если некоторые особенности этого перевода еще зависят от неопытности переводчика, то все-таки уже и здесь, в этом примере из раннего творчества Лермонтова, выступает своеобразие его подхода к оригиналу — выделение одних его черт за счет других и известное изменение смысловых пропорций оригинала.

В переводе «Встречи» («Die Begegnung»), несмотря на далеко не полную передачу образов и мотивов подлинника, на ввод новых эпитетов, на замены, все же круг слов и представлений, используемых русским поэтом, в общем близок к подлиннику, равно как и стилистическая окраска. Что касается эпитетов, введенных Лермонтовым от себя, то роль их сводится к эмоциональному подчеркиванию отдельных образов.

У Шиллера:

Die herrlichste von allen, stand sie da;

Wie eine Sonne war sie anzuschauen.У Лермонтова:

Как солнце вешнее, она блистала

И радостной и гордой красотой.Там, где в оригинале только «солнце», в переводе дается определение «вешнее». Красота женщины, выраженная в подлиннике прилагательным («herrlichste»), в переводе становится существительным, влекущим за собой еще два усиливающих эпитета.

Аналогичная вставка — в начале второй строфы:

Was ich in jenem Augenblick empfunden...

Что я почувствовал в сей миг чудесный...

В комментарии изд. «Academia» перевод «Встречи», наравне с другими переводами Лермонтова из Шиллера, оценивается как «ученическое упражнение»; отмечаются «некоторое несоответствие в теме» и отдельные неточности («У Шиллера речь идет, очевидно, о королеве или принцессе, „окруженной своими дамами“, — у Лермонтова это дева „меж дев“, объединяющаяся с ними в „милый рой“». — I, 435). Однако наличие этих частных расхождений между подлинником и переводом не мешает тому, что Лермонтов воспроизводит основную тему стихотворения (красота и любовь пробуждают в человеке дар певца или поэта); разница между «дамами» оригинала и «девами» перевода никакой смысловой, а тем более сюжетной роли не играет. Смысловую и тематическую роль играет лишь замена, производимая в заключительных двух стихах второй строфы. В оригинале речь идет о пробуждении неосознанно живших в душе поэтических сил, о появлении «в ее глубочайших глубинах звуков, неведомо и божественно спавших в ней» («Und Töne fand in ihren tiefsten Tiefen, / Die

- 138 -

ungeahnt und göttlich in ihr schliefen»). У Лермонтова вместо этого выступает тема воспоминания, возвращения к прошлому («В ней вспыхнули забытые виденья / И страсти юные и вдохновенья»). Эта тема дает основание комментатору сказать, что «лермонтовский образ ближе к образам „Посвящения“ к „Фаусту“ Гёте („Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!“)» (I, 435).

На этом кончается стихотворение в переводе Лермонтова, который воспроизводит только половину оригинала, состоящего из четырех строф-октав. Это не просто механическое отсечение конца, — это также изменение темы и смысла всей вещи в целом. У Шиллера две последние строфы представляют развитие темы любви как награды нежных, тонко чувствующих сердец и тем самым влияют на осмысление первых двух октав, тема которых (красота и любовь как источник творчества) теперь отступает на задний план, становясь лишь частью целого. Лермонтов, отказываясь от передачи конца, делает ее не только главной, но и единственной темой; он пишет стихотворение о поэтическом творчестве, трактуя его, правда, несколько иначе, чем в оригинале, — заменяя понятие неосознанного воспоминаниями прошлого.

Тема переводимого стихотворения в его работе над Шиллером, — независимо от того, сохраняет ли он ее или видоизменяет, воспроизводит ли смысловые пропорции оригинала или нарушает их, выдвигая одни элементы за счет других, — настолько останавливает его внимание, что заслоняет от него иногда те выразительные средства речи, в которых она находит свое осуществление и которые придают ей остроту и отчетливость. Перевод двустишия «Das Kind in der Wiege» является примером такого невнимания к смысловой композиции подлинника, к характеру пользования значениями, при весьма точной передаче общего смысла и весьма незначительных изменениях предметного смысла отдельных слов:

Glücklicher Säugling, dir ist ein unendlicher Raum noch die Wiege;

Werde Mann, und dir wird eng die unendliche Welt.Счастлив ребенок! и в люльке просторно ему: но дай время

Сделаться мужем, и тесен покажется мир.В оригинале все двустишие строится на противопоставлении двух антитез, элементы которых (определения) остаются, хотя бы частично, одинаковыми: в первом стихе антитеза лишь намечена, поскольку в слове «Wiege» сам по себе еще не заключен признак, противоречащий определению «unendlicher», но во втором стихе появляется резкое противоречие в определениях («eng die unendliche»), строящееся по контрасту с предшествующим стихом и подчеркивающее, выявляющее в нем подобное же противоречие между определением сказуемого (unendlicher Raum) и подлежащим (Wiege). В переводе всех этих особенностей нет. Остается, так сказать, «голая» тема, довольно банальная сама по себе мысль.

Это, впрочем, редкий случай у Лермонтова (даже раннего), если не единичный. Творчески-активное отношение к теме как к основе переводимой вещи чаще выражается у него в том, что он и самой теме придает резко отличную стилистическую и эмоциональную окраску. Это имеет место в переводе другого двустишия: «An*» («Teile mit mir was du weisst»). Вместо двух длинных стихов оригинала (шесть стоп дактиля с пропуском некоторых слогов) — в переводе четыре стиха четырехстопного ямба. Резкое

- 139 -

изменение стиха вполне соответствует и перемене общего словесного тона. Первые две строки перевода, правда, вполне точно передают содержание первой строки Шиллера:

1. Teile mit mir was du weisst; ich werd’ es dankbar empfangen.

l. Делись со мною тем, что знаешь;

2. И благодарен буду я.Но вслед за этим крутой стилистический поворот:

2. Aber du gibst mir dich selbst; damit verschone mich, Freund.

3. Но ты мне душу предлагаешь:

4. На кой мне чорт душа твоя!...

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ ЛЕРМОНТОВА „ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ.

(ИЗ БАЙРОНА)“

Рисунок М. Врубеля, 1890 г.

Частное собрание, МоскваУ Шиллера — спокойная, сдержанно-ироническая «надпись» в классической форме. У Лермонтова — не только резкая, но даже грубая (в последнем стихе) эпиграмма того типа, который был распространен в русской поэзии его времени и более раннего периода8. И здесь же еще одна очень любопытная черта: вместо «себя самого» («dich selbst»), как у Шиллера, мы видим «душу». А благодаря этой замене все двустишие приобретает не просто личный тон, раздраженно-пренебрежительный, но как будто

- 140 -

и более общую направленность, почти-что полемичность, и притом полемичность в отношении чуть ли не самого Шиллера — в отношении темы сентиментальной дружбы.

Перевод двустишия «К*» — последний по времени (судя по последовательности текстов в тетради № 3) перевод Лермонтова из Шиллера. Оно, в сущности, является практическим отрицанием шиллеровской поэтики в области медитативной и сентиментально-лирической.

В оригинальном творчестве Лермонтова 1828—1829 гг. очень мало случаев, когда он перекликается с Шиллером-лириком. Но Шиллер как автор баллад, как автор сюжетных стихотворений, как драматург представлял для Лермонтова несомненный интерес и в эти годы и позднее. Переведенные им в 1829 г. отрывок из переделки «Макбета», «Перчатка» и написанная на шиллеровские темы «Баллада» относятся у Лермонтова к числу первых опытов стихотворного повествования в малой форме (наряду с оригинальной «Грузинской песней» и первыми поэмами).

Отрывок из «Макбета» (из 4-го явления I акта по Шиллеру) представляет собой вполне законченное тематическое целое — рассказ первой ведьмы о ее жертве, некоем рыбаке, рассказ, перемежаемый репликами двух других ведьм, которые повторяют, наподобие рефрена, последние два стиха из соответствующей части монолога первой. Лермонтов берет только этот рассказ с рефренообразными репликами ведьм, отбрасывая все, не относящееся к его сюжету, т. е. три реплики, которыми начинается явление, и его конец, связанный с приходом Макбета.

Среди лермонтовских переводов из Шиллера это самый ранний. Здесь сильнее всего сказывается переводческая неопытность поэта. Есть явно неумелые обороты, вызывающие смысловую неясность, напр.: «Я ж поклялась ему давно, что все сердит меня одно» (в оригинале ведьма говорит о том, что ее сердит веселое пение бедняка). Для стихов второго и четвертого, единственных во всем переводе, не находится рифмы, тогда как в оригинале каждый стих рифмует с каким-либо другим стихом. Наблюдается много отдельных несоответствий в образах; вообще перевод этот беднее образами и отвлеченнее по своему тону, чем оригинал (сравнительная бедность образами обусловлена, видимо, еще и тем, что перевод сделан стихом более коротким, чем стих оригинала, что в нем меньшее число слогов). Для обеднения образов показателен конец:

Und als ich heut’ will vorübergehn,

Wo der Schatz ihm ins Netz gegangen,

Da sah ich ihn heulend am Ufer stehn

Mit bleich gehärmten Wangen,

Und hörte wie er verzweifelnd sprach:

«Falsche Nixe, du hast mich betrogen!

Du gabst mir das Geld, du ziehst mich nach!»

Und stürzt sich hinab in die Wogen.Я ныне близ реки иду,

Свободною минутой:

Там он сидел на берегу,

Терзаясь мукой лютой!...

Он говорил: мне жизнь пуста!

Вы отвращений полны,

Блаженства, злато!... вы мечта!....

И забелели волны. — — —В переводе опущен целый ряд мотивов — конкретных деталей подлинника: указание на место («Wo der Schatz ihm ins Netz gegangen»), на бледность щек рыбака («mit bleich gehärmten Wangen»), на то, что он «выл» или «вопил» («heulend»). Слова рыбака в переводе не являются обращением к ведьме или русалке («Nixe»), не содержат упрека ей, а превращаются в риторическую сентенцию общего содержания, не соответствующую смыслу подлинника. О самоубийстве рыбака сказано не прямо, как в подлиннике, а путем перифразы.

- 141 -

Всему эпизоду Лермонтов придает несколько более архаический и риторический характер, приближая его к ранним балладам Жуковского, представлявшим еще не перевод, а переделку и приспособление оригинала к условиям русской традиции жанра.

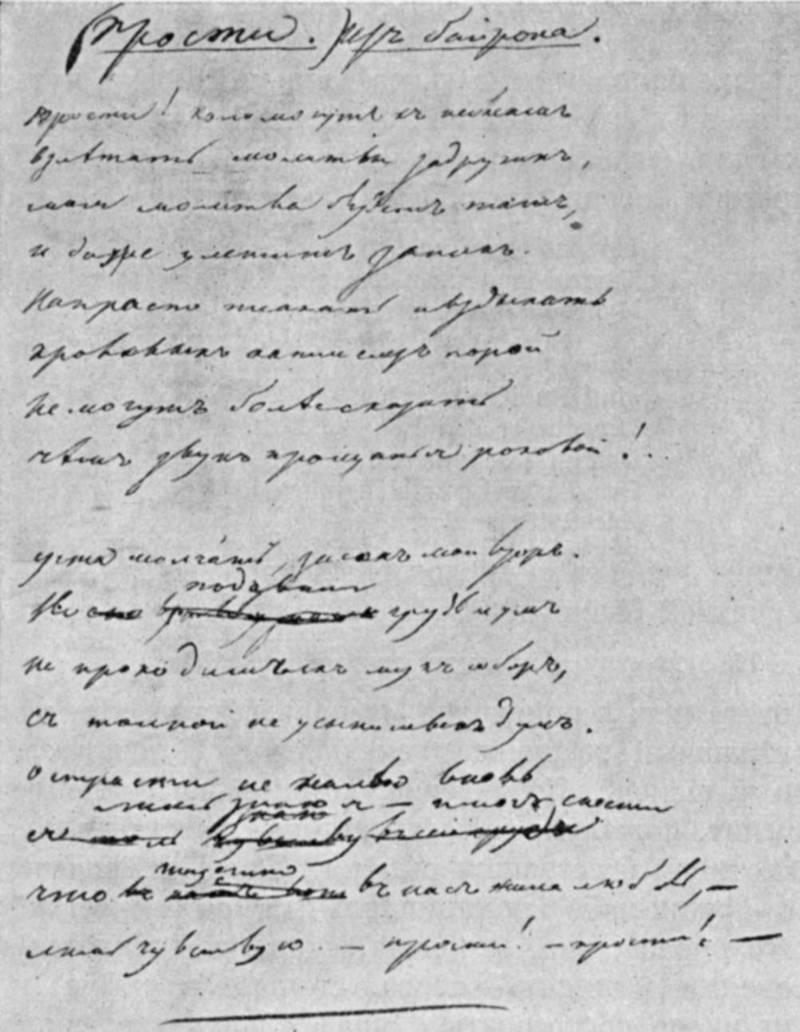

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА „FAREWELL“ С

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ЗАГОЛОВКОМ: „(ПРОСТИ.) ИЗ БАЙРОНА“

Институт литературы, Ленинград«Перчатку» Лермонтов перевел (судя по ее месту в тетрадях поэта) позднее: она находится в числе последних вещей 1829 г. Если в неточностях перевода «Трех ведьм» не следует искать определенного метода работы и если их правильнее объяснить отсутствием твердых переводческих навыков и следованием русской традиции, то в «Перчатке» — гораздо более сознательная система отношения к подлиннику, к развитию фабулы. Лермонтов производит значительное сокращение текста: он выбрасывает целый отрезок в одиннадцать стихов (стихи 33—43-й оригинала), посвященный появлению двух леопардов, нарушает таким образом трехчленность повествования о зверях и несколько ускоряет переход к драматическому эпизоду с перчаткой. Опускает он еще несколько стихов, правда, вводя зато в других местах незаданные подлинником строки (в целом перевод короче оригинала на одиннадцать стихов). Лермонтов опускает собственные имена двух персонажей баллады — короля (который в оригинале

- 142 -

назван Францом) и рыцаря (Делорж). Тем самым он хотя бы отчасти подчеркивает схематичность фабулы. Вспомним, к тому же, что в повествовательных (балладного типа) стихотворениях Лермонтова и в его ранних поэмах довольно часты безымянные, не названные никаким именем герои.

В отличие от перевода «Трех ведьм» перевод «Перчатки» сохраняет большинство образных деталей и словесных мотивов подлинника (если не считать пропуска целого отрезка текста), и в тех случаях, когда пропускается отдельный конкретный образ, Лермонтов большей частью заменяет его конкретным же (а не абстрактным или перифрастическим, как в «Трех ведьмах»). Он делает, однако, и некоторые вставки «от себя», существенные в смысловом отношении.

В третьем отрезке баллады тема тигра дана у Шиллера путем описания внешнего вида зверя и его движений. Лермонтов дополняет его еще образом «кровавых глаз» («глаз кровавых не сводит») и завершает все описание перифрастически, вводя уподобление льва — владыке, а тигра — рабу:

Но раб пред владыкой своим

Тщетно ворчит и злится:

И невольно ложится

Он рядом с ним.Ср. в оригинале:

Und im Kreise scheu

Umgeht er den Leu

Grimmig schnurrend,

Drauf streckt er sich murrend

Zur Seite nieder.Когда изложение доходит до смелого поступка рыцаря, спускающегося к зверям за перчаткой Кунигунды, Лермонтов вводит от себя такой стих:

На перчатку меж диких зверей он глядит.

У Шиллера этого нет: в оригинале «рыцарь быстро, твердыми шагами, спускается в страшный зверинец и смелой рукой поднимает перчатку, лежащую среди чудовищ». Добавление, которое делает Лермонтов («глядит»), противоречит, пожалуй, замыслу автора, поскольку оно не вполне совмещается с мотивом бесстрашия рыцаря. Вряд ли, впрочем, оно свидетельствует о каких-либо принципиальных особенностях трактовки Лермонтовым его образа; оно, вероятно, скорее объясняется версификационными условиями («глядит» — слово, стоящее в рифме) и необходимостью так или иначе согласовать с подлежащим указание на то, что перчатка находилась «среди чудовищ» (поскольку был невозможен дословный перевод предложения: «Und aus der Ungeheuer Mitte / Nimmt er den Handschuh mit keckem Finger»).

Для общего осмысления Лермонтовым шиллеровской баллады гораздо показательнее две вставки, которые сделаны в переводе при характеристике Кунигунды и рыцаря. Когда первая просит Делоржа достать ей упавшую в зверинец перчатку, Лермонтов заставляет ее сказать:

«Рыцарь, пытать я сердца люблю».

О рыцаре же, вернувшемся с перчаткой, переводчик говорит: «Но досады жестокой пылая в огне...». Тем самым он в образе Кунигунды подчеркивает холодность и бессердечие к влюбленным в нее, а в образе рыцаря — негодование, т. е. придает конфликту еще бо́льшую остроту и эмоциональность.

К циклу переводов из Шиллера вообще и к переводу «Перчатки» в частности очень близко примыкает стихотворение «Баллада» («Над морем

- 143 -

красавица-дева сидит»). В тетради № 3 она непосредственно предшествует «Перчатке». Стихотворение это представляет собой использование сюжета двух баллад Шиллера — той же «Перчатки» и «Кубка» (как озаглавлен в переводе Жуковского «Der Taucher»). Здесь то же соотношение, что и в «Перчатке»: жестокая и бессердечная дева и ее друг, которого она посылает за ожерельем, упавшим в пучину, который достает его и снова, по просьбе девы, спускается в воду, чтобы принести ей коралл, но на этот раз погибает. С «Перчаткой» эту «Балладу» роднит образ героини — жестокой девы, требующей доказательства любви. Остальное — самое испытание, назначаемое ею, т. е. требование спуститься в море за драгоценной вещью, повторение его после первой удачи и трагическая гибель смельчака — сближает ее с «Der Taucher». Отличие этой последней баллады — в том, что вызов броситься в воду за кубком исходит там от короля и обращен к целой толпе рыцарей и пажей и что дочь короля просит отца избавить юношу от второго испытания.

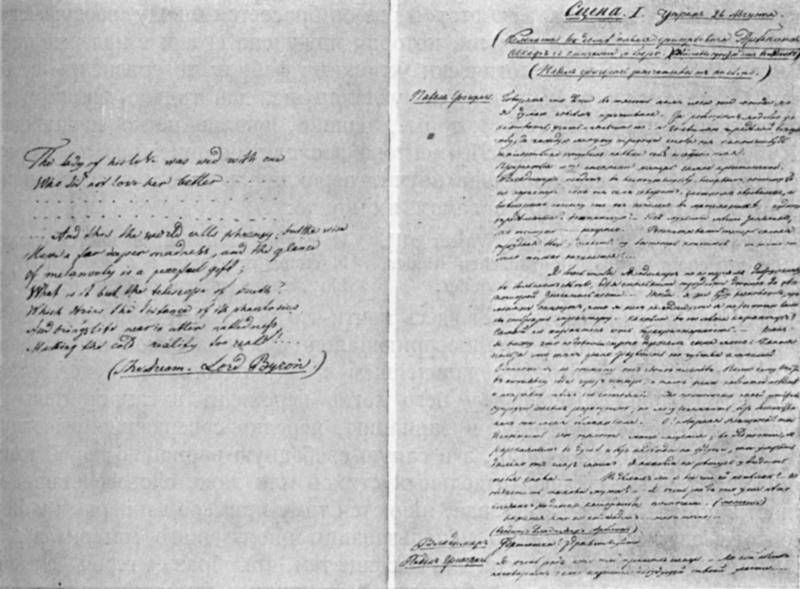

АВТОГРАФ ДРАМЫ ЛЕРМОНТОВА „СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК“. ЭПИГРАФ ИЗ БАЙРОНА И

НАЧАЛО ПЕРВОЙ СЦЕНЫ

Институт литературы, Ленинград«Баллада» Лермонтова — уже не перевод, а то, что в поэтической практике первой половины XIX в. называлось «вольным подражанием». Во многих примерах, подобных «Балладе», и в частности в самом этом стихотворении «подражания» нет. Это просто использование сюжета, взятого из определенного источника (или даже нескольких источников, связь с которыми вполне ясна), и самостоятельная разработка этого сюжета. В комментариях изд. «Academia» отмечено: «Баллада Лермонтова написана очень сжато, фабула почти конспектирована, стихотворение впятеро короче „Водолаза“. Близки только концы обеих баллад» (I, 436).

- 144 -

Действительно, Лермонтов берет, так сказать, только фабульный остов баллады Шиллера. Он отказывается от всей декоративной стороны своего источника, от описаний морского дна. Ему важна только острота ситуации. Но и в нее он вкладывает психологическое содержание, отличающее ее и от «Кубка» и от «Перчатки». Юноша у Лермонтова, правда, разочарован в своей любимой, не пожалевшей его («...и печальный он взор устремил / На то, что дороже он жизни любил»), но разочарование вызывает в нем не возмущение, а покорную безнадежность («С душой безнадежной младой удалец / Прыгнул, чтоб найти иль коралл иль конец»), и это отличает его от рыцаря из «Перчатки». Что касается героя в балладе «Der Taucher», то о побуждениях его к первому, удавшемуся подвигу поэт ничего не говорит, а во второй раз он бросается в воду, воодушевленный любовью к дочери короля, которая пожалела его, и в надежде на ее руку. Лермонтов психологически усложнил фабулу по сравнению с обеими балладами и подчеркнул это усложнение, дав только минимум декоративных подробностей, которые, однако, вполне четко напоминают «Кубок». «Пенная бездна» Лермонтова восходит к описанию водоворота у Шиллера, но особенно явно звучит перекличка между русским и немецким стихотворениями в самом их конце:

Es kommen, es kommen die Wasser all’,

Sie rauschen heraus, sie rauschen nieder,

Den Jüngling bringt keines wieder.И волны теснятся, и мчатся назад,

И снова приходят и о берег бьют,

Но милого друга они не несут.Русский текст представляет здесь почти-что перевод немецкого. Между переводом и свободной, вполне оригинальной переработкой иноязычного источника у Лермонтова в дальнейшем его творчестве не будет четкой и строгой грани. Перевод у него легко переходит в самостоятельную вариацию на данную тему, в вариацию, нередко совершенно уводящую за пределы первоисточника, а в самую свободную вариацию порой вклинивается точный перевод отдельных стихов или даже словосочетаний из иностранного текста. «Баллада» является тому примером и первым у Лермонтова случаем подобного использования иноязычного материала9.

Она, кроме того, интересна для нас еще тем, что образ ее героя — смелого юноши, гибнущего жертвой бездушной женщины, служит звеном между образом рыцаря Делоржа в «Перчатке» и целым рядом персонажей в оригинальном творчестве Лермонтова, которым приходится разочароваться в своей возлюбленной и которые по-разному реагируют на ее бессердечие (истинное или мнимое) — или отвечая на него негодованием, как Делорж, или принимая его с безнадежной покорностью. Ситуация, лежащая в основе «Баллады», проходит в разных вариациях как тема целого ряда лирических стихотворений Лермонтова (напр., «Два сокола», 1829; «Благодарю», 1830; «Нищий», 1830; «Стансы», 1830; «Когда к тебе молвы рассказ», 1830; «К***» <«Всевышний произнес свой приговор»>, 1831; «Видение», 1831, и др.). Это свидетельствует о том, что заимствование того или иного образа, темы, ситуации из литературного источника определяется у Лермонтова степенью соответствия тематике его оригинального творчества, степенью близости к его психологическим интересам, которые связаны уже с биографией поэта. Таким образом, в том или ином заимствованном образе или теме отнюдь не приходится искать объяснений аналогичным образам и темам оригинального творчества; наоборот, скорее последние могут явиться объяснением, почему заимствуется данный образ или данная тема и даже почему переводится то или иное стихотворение.

- 145 -

В переводах из Шиллера и в «Балладе» внимание Лермонтова, как мы видели, сосредоточено на теме, на фабуле, на основных мыслях — за счет формальных особенностей. Те немногие примеры звуковой орнаментации стиха, какие мы встречаем на материале переведенных Лермонтовым вещей Шиллера, в виде отдельных повторов — звуковых (в «Der Handschuh»: «das Tiegertier»), или комбинированных — лексико-фонетических (в «Die Begegnung»: «aus ihren tiefsten Tiefen»), или же внутренней рифмы (в «Der Handschuh»: «Und mit Erstaunen und mit Grauen»), не воспроизводятся им, никак не компенсируются. В переводах из Шиллера у Лермонтова встречаются, так же как и в оригинальных стихах первых годов творчества, так называемые «бедные рифмы» (напр., в «Трех ведьмах»: иду — берегу; в «Перчатке»; упади — руки; в «Балладе»: тебя — щадя). В переводе двустишия «Das Kind in der Wiege», как было показано выше, не воспроизведен основной смысловой ход, на котором оно построено. Выше был отмечен и целый ряд других стилистических несоответствий, которые свидетельствуют о том, что стиль Шиллера-поэта оставался Лермонтову в целом ряде случаев чужд. Вещи, переведенные Лермонтовым из Шиллера, довольно разнообразны, но за исключением сюжетных стихов (т. e. «Перчатки» и заимствованной «Баллады») сами по себе для немецкого поэта даже не особенно характерны. При выборе их, несомненно, значительную роль сыграла русская литературная традиция (в частности при переводе двустиший, из которых одно интерпретировано в духе традиционной эпиграммы). В дальнейшем к Шиллеру как к источнику для переводов или непосредственных заимствований Лермонтов-лирик и автор поэм не обращается. Для него немецкий поэт сохраняет интерес лишь как драматург, но, правда, лишь с точки зрения общих структурно-композиционных принципов драмы. Не случаен в этой связи и выбор отрывка из «Макбета» как отражение интереса к драматургии — и не только шиллеровской, но и шекспировской.

2

К тому же 1829 г., когда Лермонтов переводил Шиллера, относится еще одно свидетельство его читательского и творческого интереса к немецкой поэзии. Это — зачеркнутый набросок «Забывши волнения жизни мятежной», след незавершенного замысла. Этот набросок справедливо связывается с балладой Гёте «Рыбак», и хотя набросок содержит лишь несколько строк, в нем есть черты явного сходства с началом немецкого стихотворения, позволяющие видеть здесь не просто «влияние» или «подражание», а начало «вольного» перевода, пожалуй, гораздо менее далекого от первоисточника, чем «Баллада». Сравним:

Гёте:

«Das Wasser rauschť, das Wasser schwoll,

Ein Fischer sass daran,

Sah nach der Angel ruhevoll,

Kühl bis ans Herz hinan.Лермонтов:

Забывши волнения жизни мятежной,

Один жил в пустыне рыбак молодой.

Однажды на скале прибрежной,

Над тихой прозрачной рекой

Он с удой беспечно

Сидел

И думой сердечной

К протекшему счастью летел.

- 146 -

Разрядкой выделены слова, образы и мотивы Гёте и Лермонтова, находящие себе взаимное соответствие. К материалу, который дает Гёте, Лермонтов делает ряд добавлений. Баллада Гёте начинается in medias res — с момента, являющегося непосредственным началом эпизода; Лермонтов в двух начальных стихах сообщает как бы Vorgeschichte рыбака, окрашенную в пасторально-идиллические тона и мотивом покоя перекликающуюся со словом «ruhevoll» у Гёте. Один из образов Гёте заменен (вместо шумной и бурливой воды — тихая прозрачная река), образ «прибрежной скалы» внесен Лермонтовым, мотив «протекшего счастья» — тоже.

Примечательно в данном случае то, что Лермонтов, так же как и в ряде переводов из Шиллера, обращается к стихотворению с сюжетом, притом такому, которое по линии образов, связанных с водой, частично перекликается с его «Балладой» и одним из ее источников («Der Taucher»). Не менее интересен данный набросок и в отношении метрики: здесь Лермонтов делает самый первый (не только в своем переводном, но и в оригинальном творчестве) опыт ритмического новаторства, к которому, правда, баллада Гёте, написанная обыкновенным ямбом, не дает повода; как бы то ни было, течение амфибрахиев внезапно нарушается одной ямбической строкой, напоминающей, несмотря на женскую рифму, о размере источника. Этот опыт остался незавершенным. Но в тетради поэта набросок «Забывши волнения» приходится лишь на несколько листов раньше «Перчатки», где намерение дать необычную стиховую форму полностью осуществлено.

Что же касается песни русалки, с которой начинается вторая строфа баллады Гёте, то отзвуки ее (правда, не позволяющие говорить о бесспорном заимствовании, а тем менее о переводе, хотя бы и «вольном») были усмотрены в произведении гораздо более позднем — в «Мцыри», в песне рыбки. Она, таким образом, оказывается (конечно, уже в иной плоскости) как бы продолжением и окончанием того, что было начато в наброске 1829 г.

Набросок никак не озаглавлен и не снабжен никаким указанием на заимствование. Зато указанием в скобках: «(Из Гёте)» сопровождается заглавие стихотворения «Завещание» (1831). Подобный подзаголовок как будто означает, что стихи — переводные. Однако стихотворения, носящего такое заглавие или хотя бы совпадающего по содержанию с лермонтовским, у Гёте нет, нет соответствующих мест и в составе более крупных его стихотворных произведений. И. Эйгес в статье «Перевод М. Ю. Лермонтова из „Вертера“ Гете»10 отметил как источник «Завещания» одно место в предсмертном письме Вертера к Лотте. Таким образом, «Завещание» оказывается стихотворным переложением прозаического отрывка. Однако отмеченный И. Эйгесом текст Гёте и стихотворение Лермонтова представляют лишь самые общие признаки сходства (тема близкой смерти, обращение ко второму лицу с просьбой похоронить в определенном месте, надежда на то, что могила привлечет внимание и благожелательность прохожих). Это сходство не подкрепляется соответствием в каких-либо конкретных образах: и место, избранное для погребения, изображается у Лермонтова совсем по-иному, чем в «Вертере» (и притом в гораздо более романтических тонах), и образы прохожих даются иначе, и во всем стихотворении не обнаруживается ни одного словесного совпадения с прозаическим письмом романа Гёте. Сравним:

«Ich habe deinen Vater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf dem Kirchhof sind zwei Lindenbäume, hinten in der Ecke

- 147 -

nach dem Felde zu; dort wünsch’ ich zu ruhen... Ach, ich wollte, ihr begrübt mich am Wege oder im einsamen Tale, dass Priester und Levite vor dem bezeichneten Steine sich segnend vorüber gingen und der Samariter eine Träne weinte».

Есть место: близ тропы глухой,

В лесу пустынном, средь поляны,

Где вьются вечером туманы,

Осеребренные луной....

Мой друг! ты знаешь ту поляну; —

Там труп мой хладный ты зарой,

Когда дышать я перестану!

...Когда гроза тот лес встревожит,

Мой крест пришельца привлечет;

И добрый человек, быть может,

На диком камне отдохнет. —Данное сопоставление казалось бы совершенно искусственным, если бы не авторский подзаголовок «Из Гёте» и не отсутствие у Гёте строк, более близких к лермонтовскому «Завещанию». Кроме того, мы знаем, что в 1831 г. внимание Лермонтова привлекал «Вертер», которому он отдал предпочтение перед «Новой Элоизой» Руссо, как о том свидетельствует запись в одной из тетрадей поэта (датируемая 1831 г.): «Я читаю Новую Элоизу. — Признаюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы, и истины. — Ума слишком много; идеалы — что в них?.. Вертер лучше; там человек — более человек; у Жан-Жака даже пороки не таковы, какие они есть» (V, 351). И это, разумеется, лишний довод в пользу предположения И. Эйгеса.

Самое же соотношение между «Завещанием» (с подзаголовком «Из Гёте») и его предполагаемым оригиналом показывает, что между переводом в прямом смысле и вольной вариацией на заимствованную тему, представляющей уже нечто самостоятельное, для Лермонтова точной грани не существует11. Показательно и то, что тема «Вертера» перекликается в творчестве Лермонтова 1831 г. с темами глубоко личных переживаний. И, конечно, в данном случае приходится видеть не «влияние» иностранного книжного образца на выбор данной темы, а, наоборот, возникновение данной темы у самого Лермонтова обусловливает частичное использование литературных мотивов иноязычного автора (или — поскольку заимствование не бесспорно — совпадение с ними).

Но немецких классиков уже к 1830 г. заслоняет для Лермонтова Байрон. Лермонтов начинает знакомиться с ним в оригинале и переводить его. Немецкий балладный герой и лирическое «я» стихотворений Шиллера его уже не удовлетворяют. Вольная вариация на тему из «Вертера» находится уже, в сущности, в русле байронических интересов Лермонтова12. Некоторой подготовкой к образам байронических героев с их волевым характером является и рыцарь в «Перчатке», перевод которой, однако, с интересом Лермонтова к Байрону еще не связан.

3

Все переводы его из Байрона, как более или менее точные, так и «вольные», падают на период с 1830 по 1836 гг. А. П. Шан-Гирей сообщает в своих воспоминаниях, что в 1829 г. Лермонтов «начал учиться английскому языку по Байрону и через несколько месяцев стал свободно понимать его»13, а Е. А. Сушкова, — что летом 1830 г. он «был неразлучен с огромным Байроном»14.

- 148 -

Лермонтовским стихотворным переводам из Байрона и «подражаниям Байрону» предшествуют прозаические учебные упражнения в английском языке на материале отдельных его вещей. Лермонтов в 1830 г. переводит в прозе стихотворения «Darkness» и «Napoleon’s Farewell» и начала поэм «Гяур» и «Беппо». Первое из этих упражнений — перевод «Darkness» — еще отражает неуверенность в понимании отдельных слов и оборотов, поиски нужного русского значения, не всегда удачные, оканчивающиеся порой ошибками. Перевод этот имеет черновой характер, в нем много примеров чисто буквальной передачи текста Он — интересное свидетельство того, как поэт, еще не вполне владеющий языком подлинника, сквозь не всюду ясные для него значения слов пробивается к иноязычному тексту и нащупывает способы оформления его по-русски. Сравним:

The bright sun was extinguish’d, and the stars

Did wander darkling in the eternal space,

Rayless, and pathless, and the icy earth

Swung blind and blackening in the moonless air.Блестящее солнце потухло, и звезды [в темноте] темные блуждали по беспредельному пространству, без пути, без лучей; и оледенелая земля [повисла] плавала слепая и черная в безлунном воздухе.

Зачеркнутые здесь Лермонтовым варианты перевода слов и словосочетаний показывают, что он не уверен в точном смысле их. Но в следующих трех упражнениях-переводах сказывается уже полная твердость в осмыслении оригинала: замена одного варианта (зачеркиваемого) говорит здесь лишь о поисках более уместного, более литературного синонима. Напр.: «И если иногда мгновенный [ветерок] зефир взволнует голубой кристалл моря...» (перевод «The Giaour»). Или: «Прости! о [страна] край, где тень моей славы восстала...» («Napoleon’s Farewell»). В целом, однако, эти прозаические переводы еще не имеют литературного характера, и даже в окончательных вариантах некоторых предложений отсутствует отчетливая синтаксическая связь («...если [бой] война за свободу уже началась, она передается кровью от отца к сыну, и если иногда [кончается] неуспешно, то всегда подконец торжествуют»).

1830 г. — год, с которого начинаются проявления напряженнейшего интереса Лермонтова к Байрону, засвидетельствованного документально как мемуарными данными (см. выше), так и собственными записями поэта и его переводами. В этом году он проводит биографические параллели между собой и Байроном (V, 348 и 351 — заметки №№ 2 и 11), радуясь сходству. В этом же году он переводит, уже стихами, «Farewell» («Farewell! if ever fondest prayer»), начало баллады из XVI песни «Дон Жуана» («Beware! beware! of the Black Friar») под заглавием «Баллада» и дает вольный перевод-вариацию стихотворения «Lines written in an Album, at Malta» («As о’er the cold sepulchral stone») под заглавием «В альбом». К следующему, 1831 г. относится стихотворение «К Л.—» («У ног других не забывал»), обозначенное поэтом в подзаголовке как «Подражание Байрону» и восходящее к его «Stanzas to*****, on leaving England» («’Tis done — and shivering in the gale»); к 1830—1831 гг. — «Подражание Байрону» («Не смейся, друг, над жертвою страстей»), связываемое с «Epistle to a Friend»15; к 1832 г.: 1) стихотворение «Время сердцу быть в покое», где первое четверостишие воспроизводит начало стихотворения Байрона «On this day I complete my thirty-sixth year» («’This time this heart should be unmoved»), а все дальнейшее развивает основные образы того отрывка из поэмы Кольриджа «Кристабель», который стоит эпиграфом к стихотворению

- 149 -

Байрона «Fare thee well», и 2) вольный перевод отрывка из «Мазепы» («Ах! ныне я не тот совсем»), из V главки поэмы. Наконец, на 1836 г. приходятся: 1) «Еврейская мелодия» («Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!»), являющаяся переводом стихотворения «My soul is dark» из цикла «Hebrew Melodies», 2) стихотворение «В альбом» («Как одинокая гробница») — перевод «Lines written in an Album», стихотворения, которое в 1830 г. послужило Лермонтову для вольной вариации, и 3) стихотворение «Умирающий гладиатор», связываемое с тремя строфами (139—141) IV песни «Чайльд-Гарольда», а также со стихотворением «Le gladiateur» французского поэта Шендолле.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ ЛЕРМОНТОВА „НА СЕВЕРЕ

ДИКОМ...“

Рисунок И. Шишкина, 1890 г.

Третьяковская галлерея, МоскваЭто перечень тех стихотворений Лермонтова, связь которых с поэзией Байрона несомненна, поскольку они или представляют собой перевод или содержат значительные тематические и словесно-образные совпадения, объяснимые лишь сознательным заимствованием, и поскольку во многих случаях сам Лермонтов отмечает эту связь, делая указание на

- 150 -

источник или давая подзаголовок «Подражание Байрону». Нужно также учесть и целый ряд эпиграфов из Байрона, которые Лермонтов предпосылает своим стихотворениям и в особенности поэмам.

Байрон в лирике Лермонтова представлен таким значительным числом переводов, вольных «подражаний» и просто упоминаний его имени в оригинальных стихах, как никто из других западно-европейских авторов, сближаемых с Лермонтовым. При этом важно подчеркнуть, что большинство случаев прямой связи с поэзией Байрона относится к ранним годам — вплоть до 1832 г.

Переводы Лермонтова из Байрона и подражания ему очень различны по степени близости к оригиналу16. Наряду с такими точными переводами, как «Farewell» или «В альбом» (во второй редакции, 1836, где, впрочем, текст увеличен на один стих по сравнению с оригиналом), нам встречаются и такие случаи, когда стихотворение оригинала значительно сокращается в русской обработке, когда из него заимствуются некоторые образы (правда, доминирующие в нем), но группируются в иной последовательности, чем в английском тексте, и чередуются с образами и мотивами, принадлежащими только Лермонтову. Так, например, обстоит дело в «Подражании Байрону» («У ног других не забывал»). Оригинал состоит из 11 строф по 6 стихов (всего 66 стихов); лермонтовское стихотворение — из 3 строф по 8 стихов (всего 24 стиха). У Байрона основная тема (сформулированная и в заглавии: «On leaving England») — прощание перед разлукой с любимой женщиной, которая не отвечает поэту на любовь; мотив первой строфы — предстоящее отплытие на корабле. Тема прощания и разлуки у Лермонтова играет гораздо меньшую роль, мотив отплытия перенесен у него во вторую часть второй строфы («Корабль умчит меня от ней / В безвестную страну...»). В оригинале все строфы замыкаются рефреном, стихом, последние слова которого: «love but one» (за исключением строфы десятой, где в конце стоят слова: «for aught but one»); у Лермонтова же каждая строфа оканчивается одним и тем же стихом: «Люблю, люблю одну», который соответствует общему содержанию рефренов оригинала, но формально не совпадает ни с одним из них, будучи и гораздо лаконичнее и проще.

В «Балладе» («Берегись! берегись! над бургосским путём») первая строфа является словесно близким соответствием первой строфе баллады из XVI песни «Дон Жуана», если не считать того, что действие из Англии переносится в Испанию, что «Norman stone» оригинала заменяется «бургосским путём» и что вместо Амондвиля Лермонтов вводит «Мавра». Но все дальнейшее уже не может быть рассматриваемо как перевод. «Баллада» у Лермонтова не доведена до конца, но по написанной ее части можно судить о том, что фабула развивается у него несколько иначе: в то время как у Байрона черный монах тревожит дом Амондвиля, изгнавшего из монастыря всех остальных монахов, и тем самым как будто мстит ему, — у Лермонтова монах, не желавший покинуть монастырь в пору нашествия мавров, не хочет «уходить» (откуда?) даже тогда, когда «возвратился тех мест господин», которому мстить уже не за что. Некоторые образы, использованные Лермонтовым во второй строфе и в недоконченной третьей, соответствуют тому, что у Байрона имеется дальше (напр., стихи о том, как призрачный монах блуждает при лунном свете по замку). Лермонтов вводит независимо от оригинала и элемент повествования от первого лица («...я слыхал не один, / И не мне бы о том говорить») и тоже

- 151 -

по своему почину сгущает эмоциональные краски, подготовляя читателя к страшному рассказу («Ибо слышал не раз я старинный рассказ, / Который страшусь повторять»).

«Баллада (Из Байрона) — единственный случай, когда Лермонтов переводит из английского поэта стихотворение с фабулой. Да и этот перевод не завершен. Во всех прочих случаях, когда он переводит Байрона или вариирует его мотивы, он останавливается на таких стихах, которые говорят только о психологических состояниях, о переживаниях поэта или его героя. Это взволнованные или скорбно-спокойные обращения к любимой (характерна в ряде случаев форма второго лица), размышления о своей судьбе («Время сердцу быть в покое»). Это главным образом та форма лирического стихотворения, тот тип его построения, которые мы чаще всего видим у самого Лермонтова и которые намечаются у него до того, как он начинает переводить Байрона.

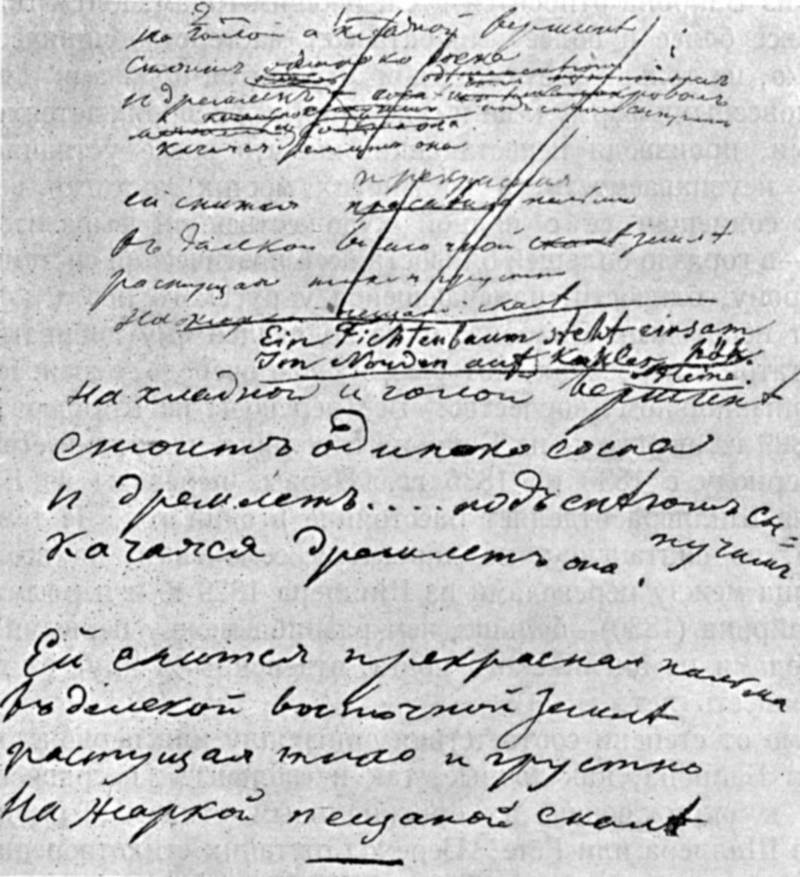

ЧЕРНОВОЙ И БЕЛОВОЙ АВТОГРАФЫ РАННЕЙ РЕДАКЦИИ

СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА „НА СЕВЕРЕ ДИКОМ...“

С ЭПИГРАФОМ ИЗ ГЕЙНЕ

Публичная библиотека, ЛенинградХарактер отношения Лермонтова к переводимому или перерабатываемому стихотворению, его переводческий метод здесь, в сущности, тот же, что и в его работе над Шиллером и Гёте. Появляется лишь бо́льшая свобода в оперировании иноязычным материалом, и совершенно исчезают признаки той скованности языка, которая вызывалась в переводах из Шиллера уступками версификационным условиям и буквальной точности

- 152 -

отдельных мест текста и приводила кое-где к неясным оборотам или к необоснованным образам, к впечатлению некоторой неестественности (в таком, напр., случае, как вставка в «Перчатке» стиха «На перчатку меж диких зверей он глядит»). В переводах Лермонтова из Байрона даже при самых больших словесных отступлениях от оригинала у читателя не создается впечатления противоречия с целым. Если в некоторых переводах из Шиллера сказывается известный налет переводности, то переводы Лермонтова из Байрона в формально-языковом отношении вряд ли чем отличаются от его оригинальных стихов. Правда, его работа над Шиллером — работа ранняя, носящая еще следы ученического упражнения, а переводы из Байрона относятся к следующим годам, к тем годам, когда Лермонтов все более и более вырабатывает мастерство лирической речи. Дело, однако, не только в этом. Если Лермонтов образами стихов Байрона, его словесными формулами и сентенциями распоряжается как своими собственными, производя перестановки, кое-что вовсе устраняя, кое-что изменяя до неузнаваемости, а во многих местах достигая величайшей точности и совмещая ее с полной художественной выразительностью, то причина — в гораздо большей близости всей поэтической системы Лермонтова к Байрону, близости, намечающейся у русского поэта до того, как он начинает переводить Байрона, и позволяющей ему добиваться подобных результатов в переводах, которые, в свою очередь, отражаются потом и на его оригинальном творчестве. Все переводы из Шиллера относятся к одному 1829 г., переводы из Байрона и вольные вариации его стихотворений — к периоду с 1830 по 1836 гг. Первые переводы из Байрона от переводов из Шиллера отделяет расстояние в один год. И тем не менее по словарю, по синтаксису, по характеру семантики, по всей фактуре стиха разница между переводами из Шиллера 1829 г. и первыми опытами перевода Байрона (1830) — больше, чем разница между первыми и последними переводами из английского поэта, отделенными друг от друга расстоянием в шесть лет.

Независимо от степени соответствия оригиналу или первоисточнику все переводы из Байрона, как точные, так и «вольные», несравненно теснее примыкают к окружающим их оригинальным стихам Лермонтова, чем переводы из Шиллера или Гёте. Переход от таких стихотворений 1829 г., как «Глядися чаще в зеркала», «В день рождения N. N.» («Чего тебе, мой милый, пожелать?»), «Мы снова встретились с тобой», «Монолог» («Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете»), к непосредственно следующим за ними в тетради поэта переводу «Встречи», «Балладе», «Перчатке» и далее — переход от двустишия «Дитя в люльке» и эпиграммы «Делись со мною тем, что знаешь» к оригинальной «Молитве» («Не обвиняй меня, всесильный») ощущается достаточно резко благодаря разнице темы, жанра, стиля, эмоционального строя. Если же сравнить переводы из Байрона с их ближайшим хронологическим окружением, т. е. со стихами Лермонтова, их непосредственно предваряющими и немедленно следующими за ними в его тетрадях, то картина окажется несравненно более единообразной. Так, переводу «Farewell» предшествуют: «Отрывок» («На жизнь надеяться страшась») и «В Воскресенске», мрачные размышления о судьбах человечества, трагически взволнованный монолог в форме письма «К....» («Простите мне, что я решился к вам»), «Ночь. III» («Темно. Все спит. Лишь только жук ночной»), а следуют за ним «Элегия» («Дробись, дробись, волна ночная») и «Эпитафия» («Простосердечный сын свободы»).

- 153 -

Стихотворению «К Л. — (Подражание Байрону)» предшествуют «Видение» («Я видел юношу: он был верхом») — рассказ об измене любимой (кстати сказать, самим поэтом возводившийся к Байрону — к стихотворению «The Dream», как о том свидетельствует реплика одного из персонажей драмы «Странный человек», где по ходу действия читается «Видение») и «Чаша жизни», а следует за ним «К Н. И...... («Я не достоин, может быть») — обращение к изменившей любимой женщине, и между переводом и оригинальными стихами возникает несомненная эмоциональная и тематическая связь. Перевод становится как бы необходимым звеном в цепи стихотворений, имеющих глубоко личный характер, порою играющих роль страниц из лирического дневника.

Каковы те конкретные черты стиля, которые являются общими для оригинальной лирики Лермонтова и его переводов из Байрона, роднят творчество обоих поэтов, и каковы черты различия?

Революционность поэтического творчества Байрона проявляется, как у всякого крупного писателя-новатора, не только в идейно-тематической плоскости, но и в словаре, в характере словоупотребления, в ритмико-синтаксическом строе и общем эмоциональном тоне речи. Эти аспекты стиля неодинаковы в разных жанрах поэзии Байрона — в поэме, драме и лирике. Что касается последней, то они в ней достаточно специфичны.

В огромном большинстве лирических стихотворений Байрона есть герой, очень активно проявляющий себя. Герой этот — «я» поэта. Личность автора имеет в стихах Байрона важное значение как организующее тематическое и композиционное начало, определяя всю эмоциональную трактовку каждого данного мотива и его развитие. Роль этой личности здесь настолько исключительна, что в предшествующей литературе нельзя найти аналогий, а в послебайроновской поэзии подобие представляет лишь поэзия Гейне. Личность поэта как героя его стихотворений является у Байрона прежде всего носителем больших страстей, напряженных переживаний. Стихи о любви, и притом о несчастной любви, занимают в лирике Байрона очень крупное место. Жанр и тема сами по себе не новы, но поэт наполняет их таким сложным и богатым психологическим содержанием, придает им такую степень напряженности, что личная тема приобретает общее значение, а «я» поэта становится трагическим героем. Тема личного неблагополучия, трагизм личных отношений в лирике Байрона подготовляют тему неблагополучия социального, а неудовлетворенность своей судьбой — протест против этого неблагополучия. Байрон (или его трагический герой) говорит полным голосом, тон его глубоко серьезен и чужд иронии. Но замечательно òî, что страстный и напряженный пафос, сам по себе характерный для Байрона, отличающий его и от предшественников и от старшего поколения современников, вступает в не менее характерное сочетание с большой простотой языка, с разговорной лексикой (в отдельных местах), которая, однако, нисколько не снижает общего тона речи. Байрон-лирик не отказывается от приподнятых романтических образов и эмоциональных формул, но сочетание их в одно целое с элементами иного порядка у него настолько органично, что, при всей противоположности, контраста не получается и все время сохраняется впечатление естественности. Гейне, продолжавший поэтическую линию Байрона, осложнил ее иронией и подчеркиванием контраста, который благодаря противоположности сочетаемых элементов он сделал резко ощутимым.

- 154 -

Лермонтов, овладевая лирическим наследием Байрона, прежде всего воспринял те его элементы, которые легче всего было усвоить средствами общеромантической стихотворной культуры, — его пафос, напряженность и страстность в выражении переживаний и мыслей, личный тон. Элементы байроновской простоты представляли главную трудность. Лермонтовские переводы и реминисценции из Байрона в целом почти всегда приподняты на несколько тонов по сравнению с оригиналом. То, что Лермонтов сам привносит почти в каждую переводимую или «вольно» переработанную вещь, именно и создает это отклонение от общего строя оригинала. Так, в стихотворении «К Л. — (Подражание Байрону)» Лермонтов вводит от себя характерный для его собственного стиля образ: «память, демон-властелин», у Байрона отсутствующий. В переводе стихотворения «Farewell» он, напр., вводит метафоры, «повышает» стилистический строй стихов 11—12-го. Сравним:

Awake the pangs that pass not by,

The thought that ne’er shall sleep again.И эти думы вечный яд, —

Им не пройти, им не уснуть!В неоконченном переводе-переложении «Баллады» из «Дон Жуана», как было отмечено выше, сгущены эмоциональные краски (в конце второй строфы). Любопытно, что при этом, как бы по контрасту, в первой строфе лексика и фразеология несколько снижены по сравнению с оригиналом:

When the Lord of the Hill, Amundeville

Made Norman Church his prey,

And expell’d the friars, one friar still

Would not be driven away.Когда Мавр пришел в наш родимый дол,

Оскверняючи церкви порог,

Он без дальних слов выгнал всех чернецов;

Одного только выгнать не мог.Если глагол «выгнать» (являющийся фамильярным, неторжественным и «непоэтическим» синонимом к глаголу «изгнать») соответствует окраске глаголов «expell» и «drive away», то словосочетание «без дальних слов» подлинником вообще не задано и создает известный контраст с трагическим строем повествования, которое у Байрона при большей простоте, меньшей напряженности является гораздо более ровным по стилю. Но то, что Лермонтов сделал здесь попытку некоторого снижения речи, для него нехарактерно, — характерно то, что в следующей строфе он пошел в противоположном направлении и, таким образом, стилистического равновесия оригинала не достиг.

Большинство переводов из Байрона и «подражаний» приходится у Лермонтова на 1830—1832 гг. и только два перевода («В альбом», вторая редакция, и «Душа моя мрачна») — на 1836 г., открывающий собой период полной творческой зрелости поэта. К этому же году относится и «Умирающий гладиатор», связанный с IV песней «Чайльд-Гарольда».

Стихотворение «В альбом» и в словарно-смысловом и в стилистическом отношении очень близко к английскому тексту, по сравнению с которым оно только удлинено на один стих, нарушающий симметрию двух строф оригинала. Характернее другой перевод этого года. Стихотворение Байрона «My soul is dark» принадлежит к циклу «Еврейских мелодий», где поэт прибегает к известной стилизации, пользуясь библейскими образами, мотивами, сюжетными положениями для того, чтобы ими в известной мере замаскировать то личное содержание, которое наполняет бо́льшую часть его лирики. Библейская декорация и библейские положения

- 155 -

обусловливают здесь некоторую приподнятость стиля сравнительно с другими разделами байроновской лирики. Лермонтов, однако, и в данном случае не ограничивается теми величественно-мрачными, отчасти даже архаическими чертами, которые дает монолог тоскующего героя.

Впечатлению большей напряженности в переводе содействует, может быть, замена единообразного размера — четырехстопного ямба с мужскими рифмами — чередованием строк ямба шестистопного и четырехстопного с мужскими и женскими рифмами. Напряжение усугубляется в одном месте и с помощью ритмо-синтаксического хода — enjambement в начале второй строфы. Равномерная стремительность и отрывистость подлинника, создаваемые большим количеством коротких, преимущественно односложных слов, сменяются в переводе более медленным и плавным течением речи, состоящей из более длинных и увесистых акцентных групп. Ср., напр., стихи 9—12-й:

But bid the strain be wild and deep,

Nor let thy notes of joy be first;

I tell thee, minstrel, I must weep,

Or else this heavy heart will burst.Пусть будет песнь твоя дика. — Как мой венец,

Мне тягостны веселья звуки!

Я говорю тебе: я слез хочу, певец,

Иль разорвется грудь от муки.

КНИГА СТИХОТВОРЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВА

ГАНКИ С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ

ЛЕРМОНТОВУ, ПРАГА, 9 ИЮЛЯ 1841 г.

Институт литературы, ЛенинградНо дело, разумеется, не только в ритме речи и стиха. Лермонтов и здесь прибегает к некоторому повышению стилистического тона: он вводит украшающий эпитет, которого нет в подлиннике (во втором стихе: «Вот арфа золотая»), характерный для него самого поэтизм (в четвертом стихе — «звуки рая»), вводит два очень ярких сравнения, из которых

- 156 -

одно помещает в начале второй строфы («Как мой венец, / Мне тягостны веселья звуки!» — вне всякой связи с английским текстом, где ни слова нет о царском венце; ср. выше стихи 9—10-й), а другое, особенно патетическое, в самый конец, замыкая им все стихотворение («...теперь она полна, / Как кубок смерти яда полный»). Существенно к тому же и предметно-смысловое изменение, производимое им здесь: Лермонтов опускает конкретное тематическое содержание предпоследнего стиха, в котором говорится о том, что «сердце теперь осуждено узнать самое худшее и разорвется», обобщая его смысл в неопределенно-торжественном словосочетании: «И грозный час настал», а затем дает приведенное выше сравнение.

Таким образом, и здесь, будучи уже совершенно зрелым и сложившимся поэтом, Лермонтов продолжает интерпретировать Байрона в том же аспекте, как и несколько лет назад. Те же, в сущности, пропорции между элементами первоисточника и своего собственного стиля и эмоционального тона сказываются в «Умирающем гладиаторе», где, впрочем, анализ конкретного соотношения между ними осложняется в связи с тем, что это не перевод, а развитие мотивов, заимствуемых к тому же не только из английской поэмы, но, возможно, еще и из другого источника — из стихотворения Шендолле «Le gladiateur»17.

На переводах Лермонтова из Байрона — поэта, наиболее близкого ему идейно-тематически и отчасти стилистически, мы видим все же, что русский поэт всегда остается самим собой и что его слово сливается со словом оригинала только там, где оригинал приближается к нему. Наследие иностранного поэта, даже максимально близкого к нему, как Байрон (не говоря уже о Шиллере или Гёте), для него — не образец, которому можно подражать, а фактический источник, из которого заимствуются определенные данные (тема, отдельная ситуация, тот или иной образ), подобно тому, как беллетристом используется документальный, мемуарный или научно-исторический материал.

Байрон и Лермонтов — центральная тема в кругу вопросов о западно-европейских связях лермонтовского творчества. Значение ее как центральной определяется не только ролью английского поэта для Лермонтова, но также и тем, что вокруг Байрона (даже по линии переводов и несомненных заимствований) группируются еще и другие источники. Именно так обстоит дело в «Умирающем гладиаторе». Так обстоит дело в стихотворении «Время сердцу быть в покое», где совмещается перевод нескольких стихов из Байрона с переработкой мотивов из Кольриджа18. Важно при этом, что Кольридж (вернее, один фрагмент из «Кристабеля») попадает в поле зрения Лермонтова тоже через Байрона, ибо последний взял его эпиграфом к стихотворению «Fare thee well» (которое Лермонтов не переводил). Если раньше, переводя и перерабатывая Шиллера, Лермонтов в «Балладе» («Над морем красавица-дева сидит») объединяет мотивы и ситуации двух разных стихотворений одного автора, то здесь у него в одной вещи сливаются отголоски двух разных поэтов. Мотивы фрагмента из «Кристабеля» в дальнейшем находят еще свое развитие в стихотворении «Романс» («Стояла серая скала», 1832).

Четверостишие Бёрнса «Had we never loved so kindly» переводится Лермонтовым как отдельное стихотворение (без указания на автора и на источник), хотя в действительности оно — отрывок из стихотворения «Parting song to Clarinda» Р. Бёрнса19. Внимание Лермонтова оно, видимо,

- 157 -

привлекло потому, что являлось эпиграфом к «Абидосской невесте», т. е., другими словами, перешло в лирику Лермонтова опять-таки через Байрона» И типично во всех этих случаях то, что Лермонтов переводит и перерабатывает вещи, тематически и эмоционально близкие не только Байрону, но и ему самому (в отрывке из Кольриджа и в четверостишии из Бёрнса одна тема — любовь и разлука).

По сравнению с переводами из Байрона лермонтовские переводы и вольные интерпретации стихов Шиллера и Гёте, относящиеся к 1829—1831 гг., т. е. частично уже к тому периоду, когда поэт начинает свою работу над Байроном, представляют собой стихи относительно архаического типа. И дело здесь не только в том, что эволюционировала самая лирика Лермонтова. Существенное значение имеет и то, что Байрон для Лермонтова является и поэтом и человеком нового склада, представителем передового человечества, выразителем новой стадии в жизни европейской литературы.

Как Шиллера и Гёте, так и Байрона до Лермонтова переводили уже много. К тому моменту, когда начинается поэтическое творчество Лермонтова, в русской литературе успела сложиться известная традиция восприятия и передачи этих авторов. Но если по отношению к Шиллеру и Гёте ранний Лермонтов продолжает уже сложившуюся традицию, местами даже трактуя переводимый материал в несколько архаическом плане и проявляя свою индивидуальность лишь в пределах данной традиции, то роль его в отношении Байрона — иная. В конце 1810-х и в течение 1820-х годов Байрона переводили разнообразные поэты (Козлов, Жуковский, Полежаев и мн. др.). К тому времени, когда Лермонтов начал знакомиться с Байроном в оригинале, увлечение английским поэтом уже кончалось. Долермонтовское осмысление лирики и отчасти большой формы Байрона представляло уже достаточно определенную систему идейно-тематических признаков и стилистических средств. В облике русского Байрона 1810—1820 гг. больше всего выделялись скорбь, безнадежность, разочарованность как основные переживания лирического «я»; переводы из Байрона и подражания ему нередко принимали форму элегий сентиментально-романтического склада, а иногда перекликались и с элегиями традиционно классического типа. Выбор переводимых (или служивших образцом для подражания) стихов тоже порой содействовал возможности такой трактовки. Если учесть, что интерпретаторами Байрона на русской почве выступали такие поэты, как Козлов или Жуковский, весьма далекие от мировоззрений английского поэта, то изменение его облика окажется вполне закономерным. Словарь, фразеология, ритмо-синтаксическое строение речи в переводах не передавали специфику оригинала. Байроновский образ лирического героя — сильной и протестующей личности — подменялся традиционной фигурой сентиментального «первого любовника», сокрушающегося о личной своей судьбе, о любовной неудаче; протест и негодующее неприятие своей судьбы подменялись чуть ли не резиньяцией шиллеровского или ламартиновского типа. Многие из характерно байроновских стихов оставались непереведенными. Байрон как автор поэм оказался переданным несколько более адэкватно, поскольку воспроизведение фабулы предполагало и передачу главных характеров. Но даже и в пределах этого жанра бывали случаи принципиально важных отклонений; так, в принадлежащем Жуковскому переводе «Шильонского узника» смягчен был (местами) тон повествования, а в результате этого несколько изменился и весь образ героя-монологиста.

- 158 -