Когда в конце 70-х годов Толстой «рассчитывался сам с собой» и со всем миром окружающей культуры, он заодно «рассчитался» и с искусством. «Я увидал, — вспоминал он позднее, — что в том деле, которое я делал, не было ничего высокого и нет никакой разницы от того, что девки без порток пляшут и обнимаются в балете, и что вся эта теория искусства, которой я служил, есть большой, огромный соблазн, т. е. обман, скрывающий от людей благо и вводящий их во зло».

Однако, если с другими такими же «обманами культуры» — государством, правом, наукой, техническим прогрессом и т. д. — Толстой свел свои счеты окончательно, т. е. никогда не испытывал сомнений и колебаний в своем отрицательном к ним отношении, то с искусством дело обстояло иначе. Искусство было слишком большой частью самого Толстого, чтобы он мог его отвергнуть решительно и целиком. И не только потому, что художественное творчество непреодолимо влекло его к себе, но и потому, что ему, художнику, искусство было дано изнутри, в своей имманентной сущности. Он не мог не ощущать его, быть может, не вполне понятной, но бесспорной ценности. Толстой мог осудить себя, как грешного и негодного художника, мог попытаться запретить себе «писание художественного», но он не мог отречься от искусства в целом: для него слишком ясна была «таинственная важность этого предмета». И потому, как только он «остыл немного» после своего душевного перелома, он тотчас понял, что его огульное отрицание искусства было несправедливо и что он, «осердясь на блох, и шубу в печь». «Я убедился, — говорит он, — что в этой материально бесполезной деятельности так называемого искусства не все есть служение похоти, а что есть и полезное, хотя и не материально, т. е. добро. Я убедился, что я был справедлив относительно себя, но несправедлив вообще, потому что я знаю, что многое доброе я получил от этой материально бесполезной деятельности».

Но из такой постановки вопроса вытекала новая проблема: отделить в том, что называется искусством, добрые семена от плевел и указать, каким требованиям должно удовлетворять истинное искусство. Сделать это было, очевидно, необходимо, ибо «если бы поставлена была такая дилемма: совсем никакого искусства или насыщение всем тем, что называется искусством, т. е. всеми соблазнами похоти, — разумеется, лучше никакого». Первоначально Толстой, повидимому, не представлял себе всей трудности поставленной задачи. Ему казалось, что все сводится к тому, чтобы произвести пересмотр искусства с точки зрения тех новых этических норм, которые он для себя выработал. В итоге такого пересмотра должен был выделиться ряд вполне доброкачественных художественных произведений. Взяв эти произведения за образцы, можно было в дальнейшем установить, каким требованиям должно вообще удовлетворять любое произведение искусства.

По этому пути и идет первая из публикуемых здесь статей. Она задумана в виде письма к редактору-издателю «Художественного Журнала», Н. А. Александрову, и датируется довольно точно 1882 г. Толстой начинает свою статью с критики самой распространенной теории искусства. Такой теорией, по его мнению, является кантовско-шопенгауэровское учение об искусстве, «как чистой, субъективно незаинтересованной, «сверхполезной» деятельности человеческого духа». Толстой указывает, что на практике

4

эта теория сводится к признаку «материальной бесполезности» искусства: «Всякая деятельность, не приносящая материальной пользы, но почему-нибудь нравящаяся людям, называется искусством». Таким образом, «один внешний признак материальной бесполезности искусства сделался его определением. Пляшут девки с голыми ногами — бесполезно, но есть охотники смотреть — искусство. Много звуков набрать и щекотать ими слух — искусство. Написать голых женщин или рощу — искусство. Подобрать рифмы и описать, как блудят господа, — искусство». «Люди похотливы, им хочется щекотать свои нервы и хочется при этом считать, что они делают важное, хорошее дело, — готова эстетика, теория искусства».

Любопытно отметить, что Толстой нисколько не стремится входить в подробный анализ шопенгауэровской теории искусства по существу. Ему важна не сама теория, как таковая, а лишь то, к чему она, по его мнению, свелась на практике. А на практике всякая материально бесполезная деятельность называется искусством, и «нет такой мерзости, которая не подошла бы под это высокое название». Таким образом, вполне очевидно, что этот чисто «отрицательный признак — отсутствие материальной пользы» нуждается в дополнении и ограничении положительным критерием. Такой критерий и пытается ввести Толстой. «Люди, — говорит он, — не удовлетворяются одним удовлетворением своих матерьяльных потребностей, а всегда имели разумные потребности, ведшие к исканию блага разумного, а потому не личного вообще. Из этого стремления разума вытекала всегда людская деятельность, имеющая целью общее благо. Такая деятельность, очевидно, не удовлетворяла матерьяльным личным требованиям, была матерьяльно бесполезна, но эта бесполезная матерьяльно деятельность имеет право быть только тогда, когда духовно полезна, т. е. стремится и влечет людей к благу. И эту только деятельность я называю изящным искусством. Вести же людей к благу можно только одним путем: любить благо, и потому деятельность эта состоит в том, чтобы показать пример любви к тому, что добро, и отвращения к тому, что зло. Чтобы сделать это, нужно во 1) знать, что хорошо, что дурно; 2) любить то, что хорошо, и ненавидеть то, что дурно; 3) уметь высказать эту любовь хорошо».

Здесь Толстой впервые дает свое определение искусства: духовно полезная и материально бесполезная деятельность, причем критерием духовной полезности является добро. В этом определении не трудно найти отголоски хорошо знакомого Толстому шопенгауэровского учения о прекрасном, дополненного принципами толстовской этики. Посмотрим же, каково значение этой формулы и с точки зрения спецификации искусства и с точки зрения оценки отдельных художественных произведений.

Сам Толстой указывает, что при таком определении искусства под него «подходит все то, что учит людей быть лучшими, т. е. религия, философия, многие теоретические науки, история и, наконец, художественные произведения, как таковые». Вполне очевидно, что это определение слишком широко и что в нем отсутствуют специфические признаки искусства. Здесь дано родовое понятие искусства, а видовое еще впереди.

Но еще сложнее обстоит дело с оценкой конкретных художественных произведений на основе этой формулы. Представим себе огромную массу произведений материально бесполезной деятельности человека: сюда войдут и балет, и Пушкин, и изображения голых женщин, и мадонны Рафаэля, и Руссо, и порнографические вирши. Приложим к ним определение Толстого, — все они тотчас же разобьются на две группы: произведений, оказывающих доброе влияние на человека, и произведений, оказывающих злое влияние. Выражаясь тривиально: произведений нравственных и произведений безнравственных. Но ведь и всякий скажет, что только нравственное произведение хорошо, а безнравственное плохо. Иное дело, каков будет этот нравственный критерий, но принципиально это не меняет дела.

Толстому же нужно доказать другое. Ему нужно доказать, что безнравственное художественное произведение уже не художественное произведение, т. е., что этический принцип имманентно присущ искусству, что его отсутствие уничтожает самую специфику художественности. Но сделать это на основе данной формулы он не может, так как именно специфические признаки художественности в ней отсутствуют. Определение слишком широко, и благодаря этому разбор «злого» произведения искусства

5

ограничивается критикой его с моральной точки зрения и не в силах вскрыть его специфически антихудожественную природу, лишающую его права называться творением искусства. А такая критика, как бы сильна и сокрушительна она ни была, не могла удовлетворить Толстого, как художника. Чтобы после своего перерождения попрежнему легко и свободно отдаваться художественному творчеству, Толстой должен был обладать уверенностью, что этому творчеству имманентно присущ элемент этического «делания», т. е. что этический принцип заложен в самой природе искусства, а не навязывается ему извне. Речь шла уже не о том, чтобы подчинить искусство этическому принципу, но о том, чтобы выявить этот принцип в самом художественном произведении, как его организующее начало. Задача была чрезвычайно трудная, и на том пути, по которому пошло исследование Толстого, разрешить ее было невозможно.

Повидимому, и сам Толстой понял это. Он оборвал писание статьи и надолго оставил эту тему. А когда лет через семь снова вернулся к ней, то подошел к ее разработке уже с иными предпосылками и методологическими приемами.

За эти годы Толстой неоднократно касался вопросов искусства, но лишь попутно, в произведениях общего характера. Особенно интересны относящиеся сюда страницы «Так что же нам делать?», где рассеяно много мыслей, вошедших позднее в основной трактат «Что такое искусство?». Однако, только в начале 1889 г. он снова вплотную подошел к этим темам. Поводом к этому послужила просьба В. А. Гольцева изложить вкратце свои взгляды на искусство. Толстой продиктовал ему свои тезисы, но не удовлетворился этим, а тут же развил их в небольшую статью (см. № 2 нашей публикации), которую отправил в «Русское Богатство». Однако, этой статье не суждено было увидеть свет. Получив корректуры, Толстой, по своему обычаю, перечеркал их, а затем отложил в сторону и сызнова принялся за писание. В итоге получилась новая статья под очень сложным заглавием: «О том, что есть и что не есть искусство, и о том, когда искусство есть дело важное и когда оно есть дело пустое» (см. № 3 нашей публикации).

По своему содержанию статья эта дополняет письмо к Гольцеву (№ 2), в значительной мере являясь развитием выраженных там мыслей. Как показывает уже само заглавие, Толстой строго ограничивает здесь вопрос об определении сущности искусства от вопросов художественной критики. А в соответствии с этим он вполне последовательно различает акт создания произведения искусства от акта его восприятия и хочет в своем исследовании попытаться подойти к определению искусства путем выяснения сущности процесса художественного творчества. Это придает данной статье совершенно исключительный интерес, так как нет никакого сомнения, что Толстой строит теорию художественного творчества на основе личного опыта.

Указав на односторонность трех основных теорий искусства: «тенденциозной», «искусства для искусства» и «реалистической» (копирование действительности), основной грех которых заключается в том, что все они превращают искусство в ремесло, давая возможность без всякой внутренней необходимости производить предметы так называемого искусства («как всякое ремесленное дело»), Толстой противопоставляет им свою собственную концепцию. «...необходимо прежде всего, — говорит он, — из художественной деятельности выделить обыкновенно смешиваемую с нею деятельность передачи тех впечатлений и пониманий, которые получены от предшествующих поколений». «Передача того, что известно предшествовавшим поколениям, есть в художественной области... деятельность учения и учительства. Произведение же нового есть творчество, — сама художественная (и научная) деятельность». Сущность этой деятельности в том, что она «смутно представляющиеся мысль и чувство доводит до такой ясности, что мысль усваивается другими людьми, а чувство также сообщается другим людям». А это достигается только тем, что человек самому себе проясняет смутно зародившуюся в нем мысль до совершенной ясности и прозрачности, ибо когда «сам человек уже не сомневается в существовании того, что он видит, понимает и чувствует, так и другие тотчас же видят, понимают и чувствуют то самое, что и он» (разрядка моя. — Б. Э.).

6

Таким образом, сущность творчества — в раскрытии, уяснении, назывании и выражении того совершенно нового, что смутно ощущается человеком. Этот акт раскрытия и прояснения имеет прежде всего субъективную значимость. Человек должен сделать новое ясным и бесспорным прежде всего для самого себя, но творческой его деятельность становится только тогда, когда эта ясность и бесспорность нового для него самого достигают такой силы и внутренней убедительности, что становятся обязательными и для других, т. е. когда субъективная значимость его внутреннего опыта становится значимостью объективной Благодаря этому всякое произведение творчества, в том числе и художественное, «расширяет кругозор людей, заставляя их видеть то, чего они не видели прежде».

Это определение одинаково относится как к научному, так и к художественному творчеству. Толстой предусматривает это и ставит вопрос о взаимоотношении науки и искусства, — вопрос, который надолго займет его внимание. Здесь он разрешает его так: «В области науки, — говорит он, — доведение предмета предполагаемого до ясности и несомненности совершается тем, что справедливость предположения доказывается. Доказательство же есть только одно: исполняющееся предсказание... Произведение научного творчества есть всякое новое знание, доведенное до такой ясности доказательства, что последствия приложения этого знания могут быть безошибочно предсказаны».

«Художественное творчество по происхождению своему то же самое, но различие его и научного в том, что научное произведение тогда окончено, когда оно доведено до возможного предсказания, художественное же тогда, когда оно доведено до той ясности, что сообщается людям, вызывает в них то же чувство, которое испытывает... художник. Оно заразительно» (разрядка моя. — Б. Э.).

«Новое, прежде невидимое, неощущаемое, непонимаемое людьми, напряжением чувства доведенное до такой степени ясности, что становится доступно всем людям, — и есть произведение искусства» (разрядка моя. — Б. Э.). Итак, художественное творчество есть объективация совершенно новых содержаний внутреннего опыта путем доведения их до полной ясности и несомненности для самого художника, путем огромного напряжения чувства и воли художника.

Но, оговаривается Толстой, далеко не всякое новое подлежит такой объективации. «Произведение искусства всегда будет заключать в себе нечто новое, но раскрытие чего-либо нового не всегда будет произведением искусства». Новое, раскрываемое в подлинном произведении искусства, должно быть общезначимо, полноценно, «важно для всех», а важно для всех «приносящее благо человечеству». Таким образом, подлинное произведение искусства обладает тремя основными признаками:

1) Оно содержит в себе нечто совершенно новое, и притом новое важное для всех.

2) Это новое должно быть доведено до полной ясности, понятности и убедительности. Этот момент ясности и раскрытости нового, достигаемый прежде всего через напряжение чувства, и есть то, что называется художественной формой, определяющей специфический (эстетический) тон произведения искусства. Иными словами, эстетическое переживание есть переживание того «духовного напряжения», которое затрачено художником на превращение смутного и еле уловимого нового в объективно-значимое содержание опыта. А в то же время это переживание и есть акт постижения и освоения художественного произведения воспринимающим. Так пережитое оно уже «доказано» и «оправдано». С этой формулой любопытно сравнить более позднюю запись Толстого в дневнике: «Поправлял комедию... Странное дело эта забота о совершенстве формы. Не даром она. Но не даром тогда, когда содержание доброе. Напиши Гоголь свою комедию грубо, слабо, ее бы не читала и одна миллионная тех, которые ее читали теперь. Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло. Заострить и значит сделать его совершенным художественно — тогда оно пройдет через равнодушие и повторением возьмет свое» (запись от 21 января 1890 г.).

Легко заметить, что «заострение» художественного произведения, чтобы оно «проникло», и доведение нового и смутного до предельной ясности путем напряжения чувства — одно и то же. Художественная форма есть то, что делает смутное новое ясным

7

и бесспорным для каждого. Итак, абсолютно новое содержание и предельное напряжение чувства, при котором это содержание становится ясным и проникающим, составляют две первые основные предпосылки художественного творчества.

3) Побуждением автора к работе над своим произведением должна быть непреодолимая внутренняя потребность, а не какие-либо внешние мотивы.

Опираясь на эти предпосылки, Толстой дает и критику ходовых определений искусства, и классификацию основных типов художественных произведений и самого художественного творчества, — намечает дальнейший путь развития искусства.

Иллюстрация:

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Скульптура И. Я. Гинцбурга. Бронза, 1891 г.

Толстовский музей, Москва

Перед нами вполне законченная схема, представляющая совершенно исключительный интерес. Она интересна и важна прежде всего потому, что с особой силой и отчетливостью суммирует и обобщает собственный творческий опыт Толстого. Нет никаких сомнений, что описание процесса художественного творчества, как доведения до предельной ясности и убедительности того смутного и еле уловимого, что зарождается в глубине души художника, выражает личный опыт Толстого. Подтверждение этому можно найти в целом ряде его высказываний по поводу «Войны и мира», «Анны Карениной» и т. д., и т. д.

То же самое можно сказать и о требовании ясности, простоты и доступности формы. Это требование диктовалось Толстому не какими-нибудь внешними соображениями,

8

но непосредственным переживанием процесса творчества, как внутреннего прояснения смутно-нового посредством величайшего напряжения чувства художника, — прояснения до того предела, когда субъективно значимое содержание сознания становится значимым объективно, т. е. объектом. Предъявляя такое требование к искусству, он предъявлял его прежде всего к самому себе. Можно сказать, что вся его мучительная работа над бесконечными «поправками» своих произведений определялась именно этим стремлением к абсолютной ясности. Излишне говорить о том, что и тезис об абсолютной «искренности», т. е. непреодолимом внутреннем влечении к творчеству, как необходимом условии его подлинности, имел прежде всего субъективное значение.

Но, и помимо своего значения для понимания личного творческого опыта Толстого, статья представляет немалый объективный интерес. В своих утверждениях о переходе субъективно значимого у высшего предела внутренней достоверности в объективно значимое, в учении о форме, как о моменте этого перехода, под действием напряженного творческого чувства художника, — как о «заострении» до полной общезначимости субъективного опыта, — в остром противопоставлении «художественного» узко «эстетическому», — Толстой предваряет многие утверждения позднейшей эстетики и высказывает ряд плодотворных мыслей.

Во всяком случае, здесь перед нами в зародышевом виде целая система взглядов на искусство. Казалось бы, Толстому остается только развивать ее основные положения. Но на самом деле происходит нечто совсем иное: набросав, повидимому, сразу эту статью, Толстой начинает ее править и правит до тех пор, пока она не рассыпается на куски. Тогда он бросает ее и пытается подойти к настойчиво занимавшей его проблеме уже с иных точек зрения. «Дневники 1889 и 1890 гг.» дают чрезвычайно яркую картину этих мучительных исканий и попыток. Я позволю себе привести ряд выдержек из них:

«20 сего марта 1889 г. Сел за поправку об искусстве и сидел три часа, перемарал все и не знаю, стоит ли работы. Кажется, нет.

30 марта. Целый вечер поправлял статейку об искусстве, очень не понравилась мне при чтении Урусову. И не послал» (речь идет о статье для «Русского Богатства», № 2).

После некоторого перерыва Толстой снова возвращается к искусству и начинает новую статью (см. № 3 нашей публикации). 12 апреля он записывает: «Уяснил себе, что conditio sine qua non новое, а условия — достоинство содержания, красота и задушевность».

«13 апреля. Опять бился над статьей об искусстве. Хотя и не запутался, но и не кончил.

14 апреля. Писал об искусстве. Совсем запутался, даже досадно. Надо оставить.

20 апреля. Пытался писать об искусстве и убедился, что даром трачу время. Надо оставить, тем более что и Оболенский пишет, что будет ждать. Не пишется оттого, что не ясно. Когда будет ясно, напишу сразу. Я себя обманываю, что будто ясно. Я как будто в шутку писал, а не для дела.

27 апреля. Об искусстве ясно на словах, а не выписывается. Надо, кажется, отложить.

10 мая. Начал писать об искусстве, не пошло. Пошел в лес с записной книжкой. Пробовал выразить тезисами — не мог ясно формулировать.

15 мая. Писал об искусстве. Все в заколдованном кругу верчусь.

16 мая. Опять кружусь в колее искусства. Должно быть слишком важный, таинственный этот предмет» (разрядка моя. — Б. Э.)

Число этих выписок можно удвоить и утроить. Начиная с 1889 г. по 1897 г., они проходят непрерывной нитью сквозь все дневники. Иногда Толстому кажется, что он «овладел истиной», но эти редкие минуты уверенности в себе тотчас же сменяются новыми сомнениями и колебаниями.

В чем же дело? Откуда все эти затруднения и путаница? Мы уже видели, что, говоря о «новом», которое должно быть налицо в каждом произведении искусства, Толстой характеризует его не только, как «смутное», едва «уловимое» и «ощутимое», но и прибавляет еще: оно должно быть важным для всех, т. е. служить

9

общему благу, которое Толстым мыслилось в религиозно-этических категориях. Но совершенно ясно, что это еле уловимое и ощутимое, смутное новое может изначально иметь предикат такой важности только в том случае, если художественное творчество само по себе есть форма этического «делания». Однако, из тех основных формулировок, которые дает Толстой, этого не вытекает. В той стройной и последовательной концепции, которую он набрасывает, только один момент внутренне, органически не связан с целым: это предикат «важного». О нем говорится, что он должен принадлежать «новому», но необходимость этого не вытекает органически из основных предпосылок, а навязывается теории извне религиозно-этическими взглядами Толстого.

20 мая того же года Толстой заносит в свой дневник: «Да, искусство, чтобы быть уважаемым, должно производить доброе. А чтобы производить доброе, надо иметь мироощущение, веру. Доброе есть признак истинного искусства. Признаки искусства вообще: новое, ясное, искреннее, доброе». Эта запись ясно обнаруживает, что́ не удовлетворяло Толстого в его схеме. Здесь опять-таки дано родовое определение искусства, благодаря чему конкретная оценка явлений искусства снова приводила к двойственности, к разделению искусства на «искусство вообще» и «искусство доброе». А надо было доказать, что «искусство вообще» и есть «доброе искусство», что другого искусства нет, что, как записывает Толстой в дневнике 23 марта 1894 г., в искусстве внутреннее стремление (художника) совпадает «с сознанием исполнения дела божия».

«В древности у греков, — продолжает он записывать в дневник 1889 г. (24 июня), — был один идеал красоты. Христианство же, выставив идеал добра, устранило, сдвинуло этот идеал и сделало из него условие добра. Истина? Я чувствую, что в сопоставлении, замене одного из этих идеалов другим вся история эстетики, но как-то не могу обдумать». Немного позднее (8 августа), в связи с чтением Платона, Толстой замечает: «Чувствую, что чего-то недостает в моих мыслях об искусстве и что я найду недостающее».

Под знаком поисков этого «недостающего» и проходит вся работа Толстого над теорией искусства, включая сюда и трактат 1897 г. В этих поисках Толстой идет различными путями, не раз меняя исходные точки зрения, пытаясь опереться на различные теории, нередко противореча самому себе, бросая и начиная сызнова, запутываясь и приходя в отчаяние. Дневниковые заметки: «неясно», «запутался», «мало подвинулся», «плохо», «не то» непрерывно сопровождают эти поиски, обнаруживая глубокую растерянность и постоянные колебания Толстого. Минутами он готов чуть ли не вовсе отказаться от предпринятой работы, минутами приходит в такое уныние, что готов видеть в своих неудачах чуть ли не наказание за свои грехи.

Иногда — и, быть может, не без некоторого основания — он думает, что вся беда в том, что он пишет «отрицательное, злое», т. е. слишком поглощен обличением и критикой современного искусства, и это мешает ему построить положительную теорию. Положение осложняется еще тем, что после статьи «О том, что есть искусство» вопрос об искусстве надолго связывается у него с вопросом о науке. Толстой убежден, что и то и другое возникают из одного источника и потому должны рассматриваться вместе. Это еще более затрудняет отчетливую постановку проблем.

Так, во власти ставших для него привычными обличительных, критических настроений, вечно готовый, «осердясь на блох, и шубу в печь», по его крылатому слову, но в то же время ясно, всем своим существом ощущая «добро» искусства, непреодолимое влечение к художественному творчеству, он снова и снова принимается за разрешение задачи, вся трудность которой стала ему ясна только после двух неудачных опытов, — за имманентно-этическое обоснование «искусства вообще» в духе своей религиозно-философской системы.

При этом он сразу же резко изменяет точку зрения, которая развита в статьях 1889 г. Там художественное творчество противопоставлялось передаче накопленного опыта и знаний, учительству, как создание по непреодолимой внутренней потребности художника чего-то абсолютно нового; здесь, напротив, «передача» становится определяющим моментом художественной деятельности.

10

23 января 1890 г. Толстой заносит в свой дневник: «Поговорил с Чертковым очень хорошо об искусстве... Об искусстве то, что все, что мы имеем духовно, есть последствие передачи, но из всей массы передаваемого выделяется то, что мы называем наукой и искусством. Что это? Это не то, что нельзя не знать, что само собой передается — искусство ходить, говорить, одеваться и т. п., и это не то, что можно не знать, специальное дело — кузнечное, сапожное, а то, что должно знать каждому человеку».

В соответствии с этой основной точкой зрения и строится ближайшая статья — первая из носящих название «Наука и искусство» (№ 4 нашей публикации).

«Все, что знает каждый из нас, начиная от знания счета и названия предметов... до самых сложных сведений, — есть не что иное, как накопление знаний, передававшихся от поколений к поколениям науками и искусствами, — есть деятельность наук и искусств».

«Науки передают то, что узнают люди, путем доказательств, рассуждений; искусства передают это же возбуждением в другом того же чувства, которое испытывает передающий». Постановка вопроса совсем иная, чем в предшествующей статье: создание нового уже не обязательно для искусства, оно может передавать и накопленный опыт. Содержание искусства то же, что и науки; отличие только в способе передачи — путем заражения чувствами, испытываемыми художником.

Но передаваемых знаний так много, продолжает Толстой, они так разнообразны по своим целям и важности, так недоступны все разом одному человеку, что людям надо было прежде всего «выделить из всех многообразных знаний те, которые важнее всего для человечества вообще и для каждого человека в отдельности». Вот эти-то «особенно нужные и важные знания» и составляют то, что может называться наукой и искусством.

Мы видим, что Толстой меняет не только основные предпосылки, но и самый метод исследования. Он отказывается от построения теории искусства и, думая облегчить себе задачу, пытается итти описательно-историческим путем. В самом деле: если наука и искусство — не что иное, как некоторая совокупность накопленных и передаваемых знаний, выделенных из общей массы этих знаний только благодаря их важности, то совершенно очевидно, что все дело в том, чтобы установить, во-первых, что̀ человечество когда-то называло важным, во-вторых, что̀ называет таковым теперь и, в третьих, что̀ должно называться важным. Этим самым и будет дан ответ на вопрос: чем были искусство и наука, что они есть и чем должны быть? «То, что считалось наукой и искусством в древности и в средних веках, — пишет Толстой, — для нас уже не имеет значения наук и искусств. Нельзя нам и теперь довольствоваться тем, что то, что мы в настоящее время считаем наукой и искусством, и есть самая настоящая наука и настоящее искусство». Слова искусство и наука становятся условным названием для того, что из передаваемых знаний и чувств считается самым важным. Такая постановка вопроса открывает широкое поле для критики того, что современность подводит под имя искусства и науки; она предоставляет возможность установить признаки истинного искусства, указав, что̀ именно должно быть самым важным. Но она снова не дает имманентно-этического обоснования искусства, и искусство снова двоится, делится на «искусство вообще» и «настоящее искусство», — изменилось только название: передаваемое знание вообще и особо важное знание. И, подойдя к определению того, что современность называет искусством, Толстой, указав на невозможность дать такое определение, ввиду бесчисленного множества равных и противоречивых мнений на этот счет, обрывает свою статью.

Однако, в конце того же 1890 г. или в начале следующего он снова возвращается к этой работе и набрасывает второй вариант статьи о «Науке и искусстве» (см. № 5 нашей публикации).

Основной ход мыслей здесь тот же, что в предыдущей статье, но построение несколько иное. Толстой начинает с «номера газеты»: взяв номер «Русских Ведомостей», он выписывает из объявлений все, что относится к наукам и искусствам, желая показать, во-первых, какую роль играют они в жизни каждого дня, а во-вторых, как разнообразно, разноречиво и подчас нелепо все, что подводится под эту рубрику. Это

11

поучительное обозрение уже само по себе ставит вопрос о необходимости строгого определения границ подлинных науки и искусства. А если принять во внимание все огромное количество труда, затрачиваемого на подготовку к занятию искусствами и науками, на производство предметов, нужных для создания, хранения, слушания и пр. научных и художественных произведений, труда, который тяжким бременем ложится на плечи и без того обремененных и беспощадно эксплоатируемых крестьян и рабочих; если учесть, что науки и искусства сами себя уже давно скомпрометировали в глазах мыслящих людей враждебностью друг к другу различных школ, направлений и теорий, — враждебностью, доходящей до полного взаимного отрицания («я убежден, — пишет несколько позднее Толстой, — что если допустить всех знатоков науки и искусства уничтожать все те произведения науки и искусства, которые они считают ложными, то не останется ни одного произведения, ни науки, ни искусства»), — словом, если попристальнее вглядеться во все то, что делается в области науки и искусства, то «естественно заключить, что если нельзя ограничить круг наук и искусств тем, что действительно нужно людям, а науки и искусства должны развиваться в теперешнем виде, то уж лучше, чтобы их совсем не было», чем «если бы они поддерживались такими жертвами, какими они поддерживаются теперь, и были бы такие же, как они теперь.

Естественно думать и сказать так, но это было бы несправедливо». Ибо «все, что знает и понимает каждый из нас... есть не что иное, как накопление знаний и чувств, передававшихся от поколений к поколениям и дошедших до нас, есть последствие деятельности наук и искусств.

Все, чем отличается жизнь человеческая от жизни животных, есть результат передачи знания и понимания, т. е. науки и искусства. Не будь наук и искусств, не было бы человека и человеческой жизни».

«И потому, как бы люди ни злоупотребляли в нашей жизни важным значением наук и искусств, делая пустые и даже вредные дела, нельзя отвергать наук и искусств, составляющих всю силу и значение человеческой жизни».

Необходимо только ясно и точно определить, во-первых, в чем состоит научная и художественная деятельность; во-вторых, всякая ли научная и художественная деятельность составляет важное и нужное для людей дело; в-третьих, какая именно научная и художественная деятельность важна и нужна для людей.

Перед нами снова чрезвычайно широкое определение искусства; при этом Толстой делает еще один шаг по пути облегчения своей задачи: он заранее допускает, что художественная деятельность, оставаясь неизменной по своим специфическим признакам, может быть как «важной», так и «неважной», т. е. заранее как бы признает этическую нейтральность искусства. Искусство, оставаясь искусством, может быть «важным» и может быть «неважным». Необходимо только точно определить, при каких предпосылках оно будет важным и истинным, установить основные критерии и предпосылки его оценки. Впрочем, иначе он и не мог поставить вопроса: совершенно ясно, что если искусство — только передача накопленного опыта при помощи заражения воспринимающего чувствами художника, то можно «передать» все, что угодно, и «заразить» всем, чем угодно. Следовательно, все дело заключалось в том, чтобы определить, что̀ и как должно передаваться, чтобы искусство стало «важным делом». Но, несмотря на такую облегченную постановку вопроса, а вернее благодаря ей, дело не пошло на лад. После нескольких неудачных попыток Толстой снова оборвал статью на этих основных вопросах, в момент перехода от критики и обличения к построению положительной теории.

В дневнике 1891 г. есть целый ряд заметок, относящихся к работе над этим вариантом статьи о «Науке и искусстве»:

«4 января. Вечером начал было писать об искусстве... но не запутался, а слишком глубоко запахал. Попробую еще.

6 января. Писал об искусстве. Остановился. Сил мало.

15 января. Много думал об искусстве. В мыслях подвинулось, но не на бумаге.

16 января. Два раза брался за науку и искусство и все перемарал, вновь написал и опять перемарал и не могу сказать, чтобы подвинулся.

12

17 февраля. Вчера писал о науке и искусстве. Мало подвинулся, но все ясно.

24 февраля. Бросил писать о науке и искусстве и вернулся к непротивлению злу».

26 марта он пишет Страхову: «Мою статью о науке и искусстве я опять отложил — она меня отвлекала от другого более по моему мнению важного дела» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», СПБ, 1914, стр. 414). Но о том, как переживал Толстой это менее важное дело, говорят еще две горькие записи дневника этого года:

«16 мая. К художественному. Я не то, что ем или пью, а я занимаюсь искусством, играю на фортепиано, рисую, пишу, читаю, учусь, а тут приходят бедные, оборванные, погорелые, вдовы, сироты, и нельзя в их присутствии продолжать — совестно. Что их нелегкая носит, держались бы своего места — не мешали.

Такое явление среди еды, lawn-tennis и занятий искусством и наукой доказывает больше всяких рассуждений.

17 ноября. Все науки, искусства, все просвещение хорошо, — только бы для приобретения плодов его не нужно было задавить, не дать жить, лишить блага, огорчить ни одного человека. А оно, все наше просвещение, построено на трупах задавленных людей».

Вполне очевидно, что при таком переживании искусства как в плане личного художественного творчества, так и в его социальном разрезе то или иное разрешение вопроса о нем является насущным и неотложным делом. Однако, на этот раз Толстой действительно надолго отложил свою статью об искусстве. Зиму 1891/92 г. и весь 1892 г. он поглощен, с одной стороны, организацией помощи голодающим, а с другой — писанием книги «Царство божие внутри вас», которая все разрасталась и разрасталась и целыми месяцами держала его в величайшем напряжении мысли и чувства. Правда, и в это время он не забрасывает окончательно своего замысла: в его дневнике попадаются изредка заметки об искусстве и науке, есть упоминания об этой теме и в письмах к Н. Н. Страхову и Н. Я. Гроту, у которых он просит точных определений науки и искусства и библиографических справок. Возможно даже, что он принимался и за самую статью, но все это занимало его только на короткое время, — все его внимание и интерес были почти целиком направлены в другую сторону.

Только весной 1893 г., закончив, наконец, после многих поправок и переделок «Царство божие», Толстой вспоминает об искусстве. 20 мая он пишет Черткову: «Я давно не испытывал того чувства свободы мысли, которое испытываю теперь, отослав последнюю главу... Пересматриваю начало и примериваюсь к тому или другому делу и истинно не знаю, какое нужнее, угоднее богу... Подумываю и о науке и искусстве. Обещал еще предисловие к Мопассану и Амиэлю. И то и другое может иметь свою пользу... Да 4 начала повестей, которые тоже манят к себе».

«Обрадованный этими словами, Чертков, — пишет А. К. Черткова, — поспешил собрать весь материал, имевшийся у него в архиве, и выслал Толстому в сопровождении следующего письма:

«Я послал вам мою компиляцию об искусстве и науке [В. Г. Чертков составлял «Свод мыслей Толстого об искусстве»] в неоконченном виде для того, чтобы постараться заручиться вашей санкцией, о чем прошу вас насколько можно убедительнее. Мне кажется, что в настоящее время нет надобности вам ни одного слова прибавлять к этой книге. Пусть лучше переварят эту первую порцию, а там дальше видно будет по тому впечатлению и отголоску в литературе, который она вызовет... Главное, чтобы вы не начали вновь писать об искусстве, а позволили бы сначала ознакомить читателя с этой книгою в ее теперешнем виде, которая, как я имел уже случай убедиться, производит самое благоприятное и сильное впечатление на людей с разнообразными миросозерцаниями» (письмо В. Г. Черткова от 29 мая 1893 г.).

Повидимому, В. Г. Чертков опасался, что, принявшись за писание статьи об искусстве и науке, Толстой снова «запутается» в переработках и отложит публикацию крайне важных для понимания «толстовства» высказываний об искусстве на неопределенное время. Опасения эти, как мы увидим ниже, целиком подтвердились.

Однако, несмотря на все просьбы Черткова, Толстой не согласился на публикацию «Свода». «Боюсь, — пишет он в ответ на письмо Черткова, — что не буду

13

в состоянии исполнить ваше желание. Сколько помню, там много неверного и неясного. Употреблю все старанья, потому что очень хочется сделать то, чего вы хотите».

«Много думал и думаю об искусстве (и науке. Это трудно, не должно разделять) и потому особенно боюсь, что не удовлетворюсь тем, что вы присылаете» (письмо от 4 июня 1893 г.).

И действительно, просмотрев присланную Чертковым рукопись, Толстой остался недоволен и решил начать все сызнова. 5 июня 1893 г. он заносит в дневник: «Начинал послесловие [к «Царству божию»], потом статью о науке и искусстве». В записи от 21 июня читаем: «Все время развлекался мыслями между статьей Об искусстве, Послесловием и этой статьей» [«Неделание»]. Но уже 1 июля он пишет Черткову: «Писать ни за что не взялся. В статье об искусстве написал и запутался». Тем не менее, он не отказывается от продолжения работы, о чем свидетельствует письмо к Н. Я. Гроту с просьбой сообщить «определение искусства такое, которое определяло бы его как по отношению к производящему его, так и воспринимающему его». Во всяком случае, как летом, так и осенью 1893 г. Толстой несколько раз возвращается к статье об искусстве и науке, создавая тот вариант ее, который мы публикуем под № 6.

Ход мыслей в этой статье почти такой же, как и в предыдущей, однако, в построении ее снова находим существенные отличия. Прежде всего обращает на себя внимание ее субъективный тон. Толстой иронизирует над теми, кто считает его врагом науки и искусства, хотя он и посвятил им всю жизнь, — считает только потому, что он отрицательно относится к современному направлению и тенденциям научной и художественной деятельности. Оговорившись довольно решительно на этот счет, Толстой продолжает: «Представим себе человека, совершенно свободного от всяких предвзятых идей и пристрастий, наблюдающего в нашем обществе... проявление наук и искусств. Что бы представилось ему?» И далее Толстой в ярких и сильных красках рисует картину современной художественной и научной жизни, как она представляется его умственному взору. Вполне очевидно, что здесь царит полный хаос: доброе и злое, серьезное и легкомысленное, возвышенное и развращающее, полезное и вредное перемешалось в какую-то бесформенную и безобразную кашу. Вполне очевидно, что «надо разобраться» в этом и провести резкую черту между важным и неважным, между вредным и полезным в науке и искусстве. Современные определения науки и искусства не дают нам достаточного критерия для этого. С одной стороны, они слишком общи и неопределенны, а с другой — слишком сбивчивы и противоречивы. «Если признать наукой и искусством все то, что признают наукой и искусством знатоки науки и искусства, то в область науки и искусства войдет все то, что только может занимать праздных людей и может потешать их». «Если допустить всех знатоков науки и искусства уничтожать все те произведения науки и искусства, которые они считают ложными, то я убежден, что не останется ни одного произведения ни науки, ни искусства». «Таково неправильное положение науки и искусства в наше неправильное время и в нашем кругу, но не таково оно было в древности и не таково оно теперь в сознании больших масс народа».

«По древнему взгляду все то, что служит к определению и уяснению отношения человека к бесконечному и вследствие того к установлению отношений между собою, — все это из дел, не приносящих прямой матерьяльной пользы, имеет огромную важность. Все остальные из таких дел — пустяки. Таковое деление, существующее теперь в большинстве восточных стран (Китай, Индия), существовало всегда (Египет, Греция, вся Европа — до конца прошлого столетия)». Однако, у образованного меньшинства эти твердые и ясные критерии постепенно утратили всякое значение, и наука и искусство вырвались из поставленных им рамок и «ушли», как «уходят» из бутылки кислые щи. «Хорошо ли это, дурно, пусть решает каждый по своему взгляду на жизнь, — замечает Толстой, — но это так. Не хорошо тут только то, что эти кислые щи вырвались из бутылки, разлились повсюду, смешались с пылью и всякими остатками обеда». Дело дошло до того, что, строго говоря, под имя искусства и науки подводится все, «что занимает и забавляет людей». «Другого серьезного определения нет».

14

Однако, остаться при таком определении невозможно. «Дело-то очень важное. Ошибка-то ведет за собой страшные последствия». Надо во что бы то ни стало «разобраться». А если нельзя найти ясных и отчетливых признаков «годности и негодности науки и искусства», то «лучше уж бросить эти занятия».

«Где та черта, которая отделяет ту науку и искусство, которые нужны и важны и заслуживают уважения, от тех, которые не нужны, не важны, не заслуживают уважения и часто заслуживают презрения, как произведения прямо развращающие? В чем состоит сущность истинной науки и искусства?» — в сотый раз спрашивает себя Толстой и снова не дает ответа. Статья снова обрывается как раз в ту минуту, когда от обличения и критики приходится перейти к построению положительной теории.

На этот раз Толстой отказывается от этой темы надолго. Не то, чтобы он перестал интересоваться вопросами искусства. Для него это, конечно, было совершенно невозможно, поскольку его все время тянуло на «художественное», а следовательно, и призрак «пустого и недостойного» занятия вечно преследовал его. Он только временно отказался от мысли привести свои взгляды в стройную, положительную систему. Но он продолжает интересоваться вопросами эстетики, перечитывает ряд книг, советуется со своими друзьями, и в его дневниках мы находим ряд записей на темы искусства. Записи эти чрезвычайно разнообразны; иные из них движутся в том круге мыслей, который намечен предшествующими статьями, иные касаются частных, конкретных вопросов, иные же звучат как-то неожиданно, уводят в сторону от привычных мыслей Толстого. Приведем некоторые из них:

«1893 г. 8 июля. Форма романа не только не вечна, но она проходит. Совестно писать неправду, что было чего не было. Если хочешь что сказать, скажи прямо.

5 октября. Радости прежней жизни вспоминаются в этой как поэтическое чувство. Поэтическое чувство — память и много пережитого в прежней жизни. Быть может в прежней жизни я был атом, сложившийся в теле и стремившийся к соединению, и в этом была вся жизнь».

И тут же прибавляет: «Главное бедствие очень культурных людей, как Амиэль, это их балласт разностороннего и особенно эстетического образования».

«22 декабря. Неясность определения искусств, музыки, например, происходит от того, что мы хотим приписать им значение, соответственное тому несвойственному им высокому положению, в которое мы их поставили. Значение их: 1) помощь для передачи своих чувств и мыслей... 2) безвредное и даже полезное, в сравнении со всеми другими, следовательно полезнейшее из всех других удовольствие.

1894 г. 23 марта. Красотой мы называем теперь только то, что нравится нам. Для греков же это было нечто таинственное, божественное, только что открывавшееся.

Художественное произведение есть то, которое заражает людей, приводит их всех к одному настроению. Нет равного по силе воздействия и по подчинению всех людей одному и тому же направлению, как дело жизни и под конец целая жизнь человеческая. Если бы только люди понимали все значение и всю силу этого художественного произведения своей жизни.

25 июля. Говорят, искусство естественно, птица поет. На то она и птица. А человек — человек имеет высшие требования. Да и если он поет, как птица, то он прекрасно делает, но если он собирает сотни музыкантов, изуродованных людей, в своих консерваториях, которые в белых галстуках играют непонятную симфонию, то он не может уже отговариваться птицей; он тратит разум, данный ему для высших целей, на подражание — и неудачное — птице.

1895 г. 26 февраля. Радость жизни без соблазна есть предмет искусства.

7 декабря. Искусство как началось с игры, так и продолжает быть игрушкой и преступной игрушкой взрослых. Это же подтвердила музыка, которой много слышал. Воздействия никакого. Напротив, отвлекает, если приписывать то неподобающее значение, которое приписывается. Реализм, кроме того, ослабляет смысл.

1896 г. 27 февраля. ...Есть искусство, как верно определяют его, происшедшее от игры, от потребности всякого существа играть... Это одно искусство — искусство и играть и придумывать новые игры — исполнять старое и сочинять. Это дело хорошее, полезное и ценное, потому что увеличивает радости человека. Но понятно, что

15

заниматься игрою можно только тогда, когда сыт... И пока все члены общества не сыты, не может быть настоящего искусства. А будет искусство пресыщенных — уродливое, и искусство голодных — грубое, жалкое, как оно и есть...

Иллюстрация:

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Скульптура П. П. Трубецкого, 1900 г.

Толстовский музей, Москва

Но есть еще другое искусство, которое вызывает в людях лучшие и высшие чувства. Сейчас написал это, то, что я говорил не раз, и думаю, что это неправда: искусство только одно, и состоит в том, чтобы увеличивать радости безгрешные, общие, доступные всем — благо человека...

Искусство есть одно из проявлений духовной жизни человека и потому, как если животное живо, оно дышит, выделяет продукты дыхания, так если человечество живо, оно проявляет деятельность искусства. И потому в каждый данный момент оно должно быть современное — искусство нашего времени. Только надо знать, где оно (не в декадентах музыки, поэзии, романа). Но искать его надо не в прошедшем, а в настоящем. Люди, желающие себя показать знатоками искусства и для этого восхваляющие прошедшее искусство — классическое и бранящие современное — этим только показывают, что они не чутки к искусству».

Можно было бы значительно увеличить число выписок из дневника за эти годы. Но и приведенных достаточно, чтобы показать, что напряженный интерес Толстого к проблемам искусства не падал ни на минуту. Напротив, он непрерывно возрастал и к 1896—1897 гг. достиг чрезвычайной силы. Дело в том, что у Толстого появились новые и острые мотивы к выступлению по вопросам искусства, и притом мотивы чисто внутреннего и, если можно так выразиться, профессионально-художественного порядка. К середине 90-х годов до России докатилась волна так называемого модернизма в искусстве. Декадентство и символизм в литературе, импрессионизм в живописи, вагнерианство в музыке стали злобой художественного дня, причем навстречу волне, шедшей с Запада, зарождались и ярко проявлялись и самостоятельные русские течения «нового искусства». Толстому эти течения были совершенно чужды и непонятны. Метерлинк, Малларме, Манэ и Ван-Гог не вызывали у него, как у художника, ничего, кроме глубокого раздражения, и их произведения ощущались им, как «кривляние и гримасы». Толстой был задет именно, как художник, в своих чисто художественных вкусах, и это было лишним и весьма побудительным импульсом к тому, чтобы выступить

16

на борьбу за «подлинное» искусство. И выступить ему было уже совершенно необходимо: не только для того, чтобы свести свои старые «мировоззренческие» счеты с искусством, но и для того, чтобы в качестве самого авторитетного, величайшего представителя известной школы в искусстве, целой эпохи искусства, высказаться по поводу новых художественных влияний, которые были ему, как художнику, вполне чужды, казались враждебными и губительными для дела самого художества.

В этой обстановке возникла статья 1896 г. «О том, что называется искусством». Она писалась во второй половине 1896 г. и окончена 10 ноября. Судя по тому, что до нас дошел ее сплошной автограф, можно думать, что Толстой писал ее, не прерывая работы для поправок и переделок, которые вносились уже после окончания. Во всяком случае, это первая работа об искусстве, доведенная до конца. Написана она с большим подъемом, с полемическим задором и увлечением и, звуча местами словно памфлет, дает изумительно яркую и сильную картину «барского» искусства для избранных, оторванного и недоступного народу. Социальное значение искусства подчеркнуто здесь с исключительной силой и резкостью. Но исходная точка зрения здесь уже иная, нежели в предыдущих статьях. Мы видели, что Толстой в первой попытке сформулировать свои взгляды на искусство стремился использовать теорию «бесполезности» искусства, внеся в нее свои поправки (письмо к Александрову); в следующем наброске он строит свою оригинальную теорию (гольцевские тезисы), а в дальнейшем опирается на принцип «заражения», особой формы передачи. Но все время он пытается обосновать исключительно высокую имманентно-этическую природу искусства и художественного творчества.

В этой новой своей статье Толстой словно отказывается от этого задания и хочет опереться на «игровую теорию» искусства. Искусство — игра, отдых, забава, но самая радостная и безгрешная из всех забав и развлечений. В этом его огромное положительное значение, но искать в нем чего-либо большего не только безуспешно, но и прямо вредно, так как это значит придавать искусству не свойственное ему высокое значение. Ходячее определение искусства таково: существует триада высших ценностей — добро, истина и красота. Служение добру — это добродетель, служение истине — это наука, служение красоте — искусство. Все члены этой триады равноценны, и, таким образом, служение им одинаково достойно и заслуживает высшей похвалы. Искусство и науки оказываются поставленными рядом с добром. В этом и есть главный источник зла. Прикрываясь ходячим «словечком» красота, и художник и «избранные ценители искусства» могут оправдывать все, что им угодно, — свое высокомерие, свою заносчивость, пренебрежение к «толпе», свою этическую беспринципность и равнодушие к добру и злу, свою извращенность и развращенность. И вот на эту преувеличенную оценку прекрасного и обрушивается Толстой. Он категорически отрицает «красоту», как некую высокую самостоятельную ценность. Он готов поступиться и высокой этической оценкой искусства для того, чтобы ниспровергнуть с пьедестала этот кумир и решительнее поразить своих врагов. Он правильно подметил слабое место новых течений в искусстве: их напряженный эстетизм, переходящий нередко в беспринципную эстетность. Именно сюда Толстой и направляет свои удары.

Никакой красоты, как высшей ценности, для нас, с нашим развитым этическим сознанием, не существует и не должно существовать. Быть может, у древних греков и был культ красоты, как чего-то высшего, «божественного», но это уже давно пережито, и невозможно пытаться воскресить то, что жило и умерло две тысячи лет назад. Для нас — и это подтверждается самым происхождением искусства, как оно выясняется за последнее время, — для нас искусство — отнюдь не высокое служение чему-то мистически высокому, а просто игра, забава, самое безгрешное и лучшее развлечение, отдых — «радость без соблазна». «Искусство есть забава... удовольствие этой забавы состоит в том, что человек, не делая усилий (не живя), не перенося всех жизненных последствий чувств, испытывает самые разнообразные чувства, заражаясь ими непосредственно от художника, живет и испытывает радость жизни без труда ее». «Искусство дает человеку отдых, подобный тому, который дает человеку сон. И как без сна не мог бы жить человек, так и без искусства невозможна была бы жизнь человека». В этом подлинное и важное значение искусства. Называя его забавой, мы

17

нисколько не унижаем его. Толстой несколько раз возвращается к этой теме, и невольно создается такое впечатление, что он хочет убедить прежде всего самого себя, что в его словах не содержится никакого умаления искусства. Ведь, дать людям «радость без соблазна», осмысленный и безгрешный отдых — великое дело.

Но если искусство — забава и отдых, то оно, естественно, вырастает на почве труда и должно принадлежать тем, кто работает и борется за жизнь. Искусство бездельников и тунеядцев не может быть полноценным. Более того, в их руках оно непременно искажается: из могучего орудия отдыха от трудовой, напряженной жизни оно превращается в средство щекотать нервы и всячески эпатировать пресыщенных всеми благами, равнодушных ко всему людей. Искусство извращается и развращается. Оно становится уделом немногих избранных баловней жизни, замыкается в самом себе и, теряя свою внутреннюю биологическую и социальную необходимость, становится гримасой и кривлянием. Таково, прежде всего, буржуазно-модернистское искусство наших дней.

Это искусство лишено внутренней силы; оно утонченно и изысканно, но в самом дурном смысле этого слова, ибо эта «утонченность» достигается за счет ясности, простоты и убедительности, теряя которые искусство неизбежно утрачивает и свою творческую силу и напряженность. Правда, служители этого искусства в своем высокомерии, эгоизме и полном пренебрежении к трудовому человечеству заявляют нам, что их искусство недоступно нам потому, что мы еще не доросли до него, что оно — искусство будущего. Но это не только недобросовестно, но принципиально ложно. Искусство необходимо людям, как сон и воздух, оно, настоящее искусство, должно существовать сейчас, сию минуту, а иначе оно не искусство. Нет никакого искусства будущего, и нельзя целиком воскресить искусство прошлого, ибо искусство для человечества всегда в настоящем, удовлетворяя его потребность в художественной забаве, такой же органической, как потребность в воздухе, пище и сне. И, ссылаясь на будущее, жрецы нового искусства тем самым подписывают приговор и этому искусству и самим себе.

Но, давая Толстому опорный пункт для критики модернизма, тезис об искусстве, как художественной игре, открывает перед ним возможность построения и некоторой положительной схемы.

«Искусство есть забава, дающая отдохновение трудящимся людям, т. е. людям, находящимся в нормальных — свойственных всегда всему человечеству — условиях. И потому художник должен уметь в виду всегда всю массу трудящихся людей, т. е. все человечество за малыми исключениями, а не некоторых праздных людей». Иначе говоря, искусство должно быть прежде всего народным и общечеловечным. А для этого «оно должно быть понятно наибольшему числу людей. Чем большее число людей может быть заражено искусством, тем оно выше и тем оно больше искусство. Для того же, чтобы оно действовало на наибольшее число людей, нужно два условия:

Первое и главное, чтобы оно выражало не чувства людей, стоящих в исключительных условиях, а, напротив, такие чувства, которые свойственны всем людям...

Другое условие — это ясность и простота — то самое, что достигается с наименьшим трудом и что делает произведение наиболее доступным наибольшему числу людей».

Теперь мы видим, в чем дело. С одной стороны, ополчаясь против модернистов, Толстой отлично понимал, что здесь никакими этическими обличениями ничего не поделаешь. С другой же стороны, новые течения в искусстве оскорбляли и задевали его именно, как писателя, и ему хотелось выступить против них уже не столько в качестве проповедника новой этики, сколько в качестве художника. И, поступаясь высоким этическим значением искусства, провозглашая искусство особой художественной забавой, он приобретал возможность напасть на модернизм прежде всего, как на художественное направление. А в то же время новая точка зрения чрезвычайно расширяла имманентную социальную базу искусства и позволяла Толстому провозгласить народность и общечеловечность внутренне необходимыми признаками подлинного искусства. Казалось бы, что этим можно было удовлетвориться, тем более, что схема таила в себе известные возможности для дальнейшего развития в желательном для

18

Толстого (этическом) направлении. Само понятие «общечеловеческих» чувств (указание на это имеется в статье) включало в себя огромную этическую проблему. Но, тем не менее, Толстой, окончив статью и внеся в нее ряд поправок, подписывает под ней: «Все скверно».

Можно было бы подумать, что эта пометка относится к исполнению, а не к существу работы. Однако, такое предположение не оправдывается фактами, так как Толстой в дальнейшем отказывается именно от принципиальных установок своей статьи.

Еще 6 ноября он записывает в дневнике: «Третий день продолжаю писать об искусстве. Кажется, хорошо».

«Высшее совершенство искусства — это его космополитизм. А у нас теперь, напротив, оно все больше и больше обособляется хоть не по народам, то по сословиям». «Утонченность искусства и сила его всегда обратно пропорциональны».

Все эти мысли находят яркое и сильное выражение в статье.

Но уже 12 ноября, т. е. через два дня после окончания статьи, в дневнике читаем: «Писал статью об искусстве. Нынче немного изложение веры. Слабость мысли и грустно. Надо учиться быть довольным глупостью...

16 ноября. Не переставая, думаю об искусстве и об искушениях или соблазнах, затемняющих ум, и вижу, что к их разряду принадлежит искусство, но не знаю, как разъяснить. Очень, очень это занимает меня. Засыпаю и просыпаюсь с этой мыслью и до сих пор не пришел к решению...

17 ноября. Все не выяснилось вполне значение искусства. Ясно, и могу написать и доказать, но не кратко и не просто. До этого не могу довести... Забава хороша, если забава не развратная, чистая и из-за забавы не страдают люди. Сейчас думаю: эстетика есть выражение этики, т. е. по-русски — искусство выражает те чувства, которые испытывает художник. Но если чувства хорошие, высокие, то и искусство будет хорошим, высоким и наоборот. Если художник нравственный человек, то и искусство его будет нравственно и наоборот. (Ничего не вышло).

22 ноября. Запутался в статье об искусстве и не подвинулся вперед...

25 ноября. Пытаюсь писать об искусстве — не идет...

12 декабря. Много читаю об искусстве. Уясняется. Даже и не сажусь писать».

Совершенно ясно, что̀ именно не удовлетворяло Толстого в его статье: он не мог помириться с определением искусства, как художественной забавы. Его внутренний художественный опыт подсказывал ему, что этого слишком мало и что произведение искусства во всех своих аспектах — этическом, познавательном и эстетическом — нечто гораздо большее, чем игрушка, что это предмет «таинственный и важный». А в то же время, какое бы высокое значение ни придавал он «отдыху» людей, но успокоиться на мысли, что все его художественное творчество служит только «для развлечения», он не мог. К тому же, такая установка явно противоречила внутренним тенденциям его собственных «народных рассказов». Сказать, что они написаны с целью дать «безгрешную забаву» простым людям, значило солгать самому себе. И Толстой, «отложив» в сторону и эту статью, опять принимается за поиски путей к такому обоснованию искусства, которое могло бы вполне удовлетворить его и как художника и как религиозно-этического мыслителя.

В 1882 г. Толстой сделал первую попытку формулировать взгляды на искусство, и теперь, через пятнадцать лет, он стоял перед тою же задачей, обогащенный новыми знаниями по этому предмету, но ничуть не подвинувшийся в главном: имманентном этическом обосновании искусства. Он лучше многих других понимал огромное социальное значение искусства и широко и прямо ставил эту проблему; как художнику, ему был открыт внутренний творческий опыт, но он смотрел на все, и внутри и вне себя, сквозь призму своей этической системы и вне ее не мыслил ни одного решения. И любопытно, что и теперь, через пятнадцать лет, он «кружится все в той же колее»: «Если художник нравственный человек, то и искусство его будет нравственно и наоборот. (Ничего не вышло)». Вполне понятно, что из этого ничего не выходило. Речь шла здесь не о нравственности или безнравственности самого художника, но об этическом

19

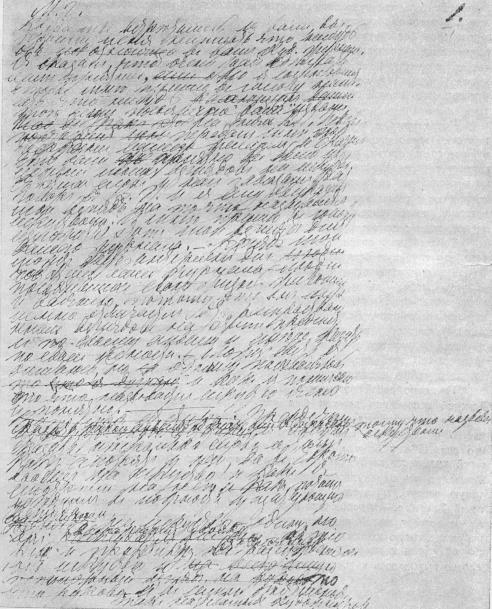

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО К ИЗДАТЕЛЮ

«ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЖУРНАЛА» Н. А. АЛЕКСАНДРОВУ

Толстовский музей, Москва

20

принципе, как имманентном организующем начале искусства, и все трудности, связанные с такой постановкой вопроса, оставались теми же, что и в начале работы. Однако, Толстой не мог более медлить: новый поворот в развитии искусства, глубоко задевавший его, как художника, властно побуждал его высказаться. Весь 1897 год проходит у него под знаком работы над искусством. Он пишет и, главное, решается, наконец, опубликовать обширный трактат «Что такое искусство?», представляющий скорее свод накопившихся у него мыслей и знаний об искусстве, нежели последовательно развитую систему. Остался ли он удовлетворенным хотя бы этим произведением? Повидимому, нет. Он не раз отзывается о нем, как слабом по целому ряду пунктов, и в дальнейшем нередко — и в дневниках и печатно — возвращается к этой теме.

Повидимому, в «таинственном и важном» деле искусства было что-то такое, что никак не могло уложиться в этическую систему Толстого. По крайней мере, публикуемые здесь статьи, растянувшиеся слишком на пятнадцать лет, рисуют нам яркую картину внутренней борьбы, сомнений, колебаний, даже некоторой растерянности художника-мыслителя; он жадно ищет новых определений и точек зрения, пробует их приладить к своим этическим убеждениям, отбрасывает в сторону, возвращается к прежним, иногда надолго оставляет, «откладывает» работу, потом снова принимается за нее, подчас словно против своей воли.

Толстой ясно видел всю внутреннюю ложь разлагающегося буржуазного искусства, его глубокую беспринципность и лицемерие, его рабскую зависимость от рынка и моды, его условность и надуманность. И «беспощадно-резкая» критика Толстого «била в лицо» (Ленин) представителям этого искусства, разоблачая подлинную сущность модернизма — художественного течения, выражавшего вкусы «праздного меньшинства паразитов». Великий писатель прямо и категорически заявлял, что «современному искусству все меньше и меньше интересны требования рабочей толпы, все делается и пишется для сверхчеловеков, для высшего, утонченного типа праздного человека». В этой смелой и разрушительной критике буржуазного искусства заключается огромное положительное значение выступлений Толстого по вопросам эстетики.

Но, само собой разумеется, Толстой не мог удовлетвориться одной критикой. Толстой непременно должен был дать и положительную теорию искусства. Ведь, недаром он «посвятил всю свою жизнь наукам и искусству»; художественное творчество непреодолимо влекло его к себе, противиться этому влечению было свыше его сил. И ему во что бы то ни стало нужно было найти этическое оправдание своей художественной деятельности, а этого можно было достичь, только обосновав этическую природу художественного творчества вообще. Но именно то, что вызывало такую острую, мучительную потребность в оправдании искусства — художественный гений Толстого, — и осложняло положение. Он, кто так решительно, сурово и непоколебимо отверг целый ряд ценностей культурной жизни человечества, — он нашел в искусстве такую ценность, которая была дана ему не извне, а изнутри, в своей внутренней жизни и значении. И справиться с ней было уже не так легко: искусство словно вырывалось и убегало из-под власти его этической системы.

————

Статьи публикуются по рукописям, хранящимся в Толстовском музее. Две из них (№ 1 и № 2) были напечатаны А. К. Чертковой в третьем выпуске «Толстой и о Толстом», стр. 3—35. Статьи №№ 3—6 печатаются по правленным Толстым копиям В. Г. Черткова, М. Л. Толстой, Е. И. Попова, А. И. Аполлова и других; статья № 7 — по автографу Толстого; свод заметок под № 8 — по авторизованной копии В. Г. Черткова.

При публикации статей выдержан принцип первых редакций. Сделано это на том основании, что, начиная править переписанные работы, Толстой перечеркивал и «исправлял» всю статью, а затем бросал ее, как неудовлетворительную. Поэтому «последних редакций» для этих произведений, как оставленных в середине работы, нет. Таким образом, предлагаемые статьи представляют первоначальные наброски.