- 78 -

СТИЛЬ РАННИХ ПОВЕСТЕЙ ТОЛСТОГО

(«ДЕТСТВО» И «ОТРОЧЕСТВО»)

Статья П. Попова

I

Известна та оценка, которую на закате своих дней дал Л. Н. Толстой первым своим произведениям — «Детству» и «Отрочеству». В «Воспоминаниях» 1903 г. он высказался в том смысле, что его ранние произведения написаны нехорошо, литературно, неискренно. «Оно и не могло быть иначе, во-первых, потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение их и моего детства, а во-вторых, потому, что во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей: Stern’a (его «Sentimental journey») и Töpffer’a («Bibliothèque de mon oncle»)»1.

Изучая сохранившиеся автографы «Детства» и «Отрочества»2, мы имеем возможность довольно точно выяснить, из каких ингредиентов складывалось художественное целое у Толстого, как он отбирал и модифицировал материал и как он постепенно подыскивал те способы выражения, которые определяют стиль его первых произведений. Существенно выяснить и другую сторону дела: какие элементы оформления «Сентиментального путешествия» и «Библиотеки моего дяди» были вовлечены в структуру «Детства» и «Отрочества» и какое место они заняли в первых художественных опытах Толстого.

Первоначальным источником художественных исканий Толстого служили его жизненные наблюдения, которые он запечатлевал в своих дневниках. Дневниковые записи — изначальная сырьевая база его произведений. Можно привести многочисленные примеры того, как грань между дневниковой записью и художественным творчеством почти стиралась у Толстого: первая незаметно переливалась во второе. Как-раз самое раннее, незаконченное и неизданное Толстым произведение — «История вчерашнего дня» — есть, в сущности говоря, развернутый дневник. Особенность этого дневника заключается в том, что здесь автор не скупится и не сжимает текста; он не только кратко сообщает о событиях дня и отмечает свои настроения, — он стремится этот свой субъективный анализ самых заурядных явлений жизни довести до исчерпывающей полноты. Последний листок «Истории вчерашнего дня» с натяжкой может быть отнесен к художественному произведению. Это — начало подробного дневника, весьма естественного при задуманном путешествии по Волге; дата 3 июня, проставленная вначале, ярче всего характеризует дневниковый характер писания. Комментатор этого, недавно впервые опубликованного отрывка не без основания указывает, что в теме очерка и ее выполнении влияние Стерна сказалось, быть может, ярче, чем где бы то ни было. В самом деле: вся манера рассказа в «Истории вчерашнего дня» сводится к детальному анализу самых беглых психологических состояний,

- 79 -

с частыми отступлениями и сменой мелких наблюдений общими афоризмами; на ряду с этим, видное место отведено характерной для английского юмориста расшифровке «немого разговора» взглядами. Все это — чисто стерновское (I, 343)*.

Бросивши свой первый опыт, Толстой приступил к написанию «Четырех эпох развития». Этот первый набросок «Детства» (опубликован в первом томе академического издания) отличается особенностями, которые проступают в каноническом тексте «Детства» совсем в ином свете. Рассказанные от первого лица «Четыре эпохи развития» представляют собою сильно окрашенное индивидуальностью Льва Николаевича повествование о приятелях его, детства — семье Александра Михайловича Исленьева. Дается картина жизни Исленьева в имении Красное, описывается его «незаконная» семья: жена, княгиня Козловская, и ее дети: Володя, Вася, Николенька и Любочка. Рассказывается о смерти Козловской и переезде детей в город, где они поселяются у профессора Эмерита, при чем Володя учится на юридическом факультете. Этот очерк — своего рода первая редакция «Детства» — состоит из сплошного рассказа без деления на главы; повесть расчленена лишь на две части, при чем вторая не закончена. Этот сплошной рассказ, однако, не является непрерывным; плавность повествования перебивается постоянными отступлениями, которые подчас занимают до двух страниц текста. Тематический разрыв отчетливо виден в таком примере: «Где те смелые молитвы, то чувство близости к богу... Неужели жизнь так испортила меня, что навеки отошли от меня восторги и слезы эти? С другой стороны площадки была первая комната нашего дядьки» (I, 110). Конечно, читатель давно забыл о площадке, потому что после упоминания о ней идет описание классной, вводится впервые Карл Иванович, описываются занятия, вид в окно и наблюдения через него, затем вклинивается общая характеристика детства и после всего этого — внезапный поворот к исходному рассказу о том, что находилось с одной и другой стороны площадки лестницы.

Так же, как и в «Истории вчерашнего дня», этот прием отступлений был взят у Стерна. Количественно эти отступления занимают очень большое место: их свыше тридцати в наброске. В окончательном тексте «Детства», более узком по охвату материала, чем «Четыре эпохи развития», всего пятнадцать отступлений; кроме того, по объему они значительно меньше отступлений «Четырех эпох развития». Это вполне подтверждает указание на то, что Толстой стал вести борьбу с отступлениями в своих произведениях. В кавказском дневнике эпохи писания «Детства» (запись от 10 августа 1851 г.; XLVI, 82) он пишет: «Я замечаю, что у меня дурная привычка к отступлениям, и именно, что эта привычка, а не обильность мыслей, как я прежде думал, часто мешают мне писать и заставляют меня встать от письменного стола и задуматься совсем о другом, чем то, что я писал. Пагубная привычка. Несмотря на огромный талант рассказывать и умно болтать моего любимого писателя Стерна, отступления тяжелы даже у него».

В этом отношении можно сказать, что, переходя от одной редакции «Детства» к другой, Толстой постепенно изживал манеру Стерна. Во второй и третьей редакциях количество этих отступлений еще очень велико.

Чтобы выяснить, как Толстой постепенно вводил в надлежащее русло эти отступления и как он постепенно модифицировал манеру Стерна, существенно вскрыть характер этих отступлений.

Можно отличить несколько видов отступлений у Толстого; сюда относятся прежде всего отступления-рассуждения. Это особого рода медитации. Их наличность в произведениях типа Стерна вполне понятна. Поскольку во главу угла поставлен анализ различных впечатлений и, главным образом,

- 80 -

того психологического состояния, которое навевается этими впечатлениями, очень естественен переход от такого рода психологического анализа к размышлениям, а отсюда один шаг до рассуждений.

Приведу примеры: «Случалось мне слышать и читать, что по устройству дома, расположению комнат как-то можно узнавать характер хозяина». И далее: «Когда живут муж с женой в одном доме, можно заметить по расположению комнат, кто из них первое лицо. По выражению одного милого французского писателя: Dans l’amitié, comme dans l’amour, il y a deux côtés; l’un tend la joue et l’autre embrasse. В отношении отца с матерью первый подставлял щеку, а вторая целовала» (I, 114). И тут же иллюстрация на ряде примеров этого общего рассуждения. Любопытно отметить, что приведенная цитата из Карра впоследствии утряслась в незаметную, не разрывающую нити рассказа, вставку в последней главе «Отрочества», где речь идет о дружбе между Николенькой и Дмитрием Нехлюдовым.

Подчас подобные рассуждения пространнее, заключая в себе подразделения и т. п. Такова, например, вставка о братской любви: первом роде любви, имеющем начало от физических свойств; втором роде — привязанности; третьем — чувстве заботливости и участия (I, 140).

К отступлениям этого рода примыкают вставки, разросшиеся из сложного сравнения. Такова вставка о сиротах (беру из канонического текста «Детства»): «Некоторые из них, говоря про нас, называли нас сиротами. Точно без них не знали, что детей, у которых нет матери, называют этим именем! Им верно нравилось, что они первые дают нам его, точно так же, как обыкновенно торопятся только что вышедшую замуж девушку в первый раз назвать madame» (I, 87). Всех вставок-рассуждений в «Четырех эпохах развития» до двадцати. На ряду с этим имеются вставные эпизоды. О этих случаях вклинивается уже не рассуждение, а рассказ о другом каком-нибудь конкретном событии, при чем, таким образом, переплетаются два события. Наиболее характерны в этом отношении два вставных эпизода об охоте: о том, как одна почтенная тетушка, подобрав салоп, бежала за зайцем, и второй случай — с купцом, который умирал со смеху, наблюдая за травлей беляка. Все это рассказывается по поводу совсем другой, описываемой охоты.

Очень четко проступают в «Четырех эпохах развития» отступления типа эмоциональных вставок. Таковы, например, слова: «Как можно забыть и не любить время детства! Разве может возвратиться когда-нибудь эта чистота души, эта невинная, естественная беззаботность...» (I, 110). Это — эмоциональная вставка. К особой категории отступлений можно отнести обращения к читателю. Таково самое начало: «Вы, кажется, не на шутку сердитесь на меня за то, что я не прислал вам тотчас же обещанных записок» (I, 103). «Четыре эпохи развития» изобилуют такими обращениями, равно как и отступлениями, касающимися собственных писаний автора, его записок.

В последнюю категорию я выделяю разряд отступлений не по их содержанию, а по их построению. Могут быть отступления ординарные по своей теме, но иногда отступления вклиниваются в отступления же, тогда появляются двойные, тройные и т. д. вставки.

Очень яркий пример осложненного отступления дает третья страница «Четырех эпох развития». Описывая наружность maman, автор начинает рассуждать о том, что о выражении лучше судить не по лицу, а по сложению; затем высказывается сожаление о том, что наука физиологии не идет вперед; далее автор указывает на то, как следовало бы реформировать эту науку, и, наконец, идет рассуждение о разных видах улыбки и красоты.

Такого рода вставками усложнена вся канва рассказа «Детства» в его первой редакции. Это было в духе Стерна, с его деструктивным, атектоническим стилем. В рассказе Стерна обычно отдельные, как будто второстепенные,

- 81 -

части захватывают первый план повествования, отступления у него не только поясняют сказанное, а начинают играть самостоятельную и часто преобладающую роль. В такой видимой аморфности есть, разумеется, своя конструкция, своя форма. Дибелиус замечает: «Характерная особенность стиля Стерна заключается в том, что все определенное он разрушает, и всякая художественная форма доводится им до абсурда»3. Толстому можно было пойти в данном направлении, тогда все его отступления и рассуждения могли бы быть вполне уместными и сыграли бы свою роль.

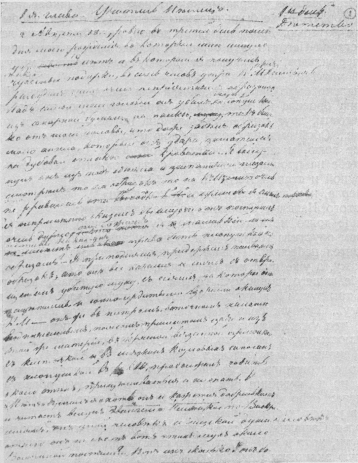

Иллюстрация:

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Дагерротип 1851 г.

Толстовский музей, Москва

Но манера Стерна все же оказалась не в стиле Толстого, и он не пошел по этому пути, хотя налет субъективности и отдельные отступления уже начинали накладывать свой колорит на рассказ и «Четырех эпохах развития». Очень выразительны у Толстого прием обращений к читателю и всякого рода обороты, приводящие рассказ в связь с субъективным состоянием автора. При описании смерти maman в первой редакции мы читаем: «Сию минуту, как я это пишу, шум проехавшей мимо окон моих телеги очень испугал меня. (Мне показалось, что я еще в этой грустной комнате, где все боялись произвести малейший звук у той двери, за которой на одре смерти лежала та, которую я любил больше всего на свете». Это сопоставление очень сильно, выразительно и могло быть еще более развернуто: такого рода ссылка в рассказе деструктивного характера составила бы специфические черты этого вполне законченного стиля, но Толстой как-раз стремился к тектонике, к упорядоченности, целостности и ясной закономерности, а тогда отступления, в таком виде и количестве, становились неуместными. В этом отношении Толстой оказался чуждым Стерну. Уже тут проявился его реалистический склад.

Но как образовался основной Gehalt, основной материал всего произведения? Для Толстого недостаточно было обратиться с этой целью к содержанию

- 82 -

собственных дневников. Нужно было как-то выделить из всего состава наблюдений тот материал, который мог быть годным для создания художественного целого. Благодаря интроспективным наклонностям Толстого, его собственная жизнь, его собственная биография, могла стать благодарным материалом для повествования. Нужно было, однако, как-то санкционировать такой выбор, нужно было найти какой-нибудь образец, который оправдал бы подобного рода тематику. Как впоследствии Толстой мог иметь собственный, вполне исчерпывающий автобиографический материал для романа «Семейное счастие», но понадобился соответствующий образец романа в лице «Jane Eyre» Шарлотты Бронте, чтобы оправдать подобное изображение любви в форме воспоминаний женщины, так необходимо было испытать подобного же рода толчок для творческого выявления «Детства» от какого-либо другого аналогичного произведения; таковым и оказалась «Библиотека моего дяди» Тёпфера, если прежде всего иметь в виду приведенное вначале указание самого Толстого из его «Воспоминаний» 1903 г.

«Bibliothèque de mon oncle» Тёпфера имеет тот же стержень, что и «Четыре эпохи развития». Повесть Тёпфера разделена на три части. В первой части в автобиографической форме, путем рассказа о двух днях жизни мальчика Жюля, описываются его злоключения в связи с его учебными занятиями. Эта часть кончается словами: «Я расскажу вам далее, каким образом через три года я вышел из своего юношеского возраста». Во второй части идет описание юношеского увлечения одной незнакомой девицей, которая внезапно приходит к дяде юного героя. Кончается этот эпизод неожиданной смертью девицы от оспы, и описывается тоскливое состояние бедного Жюля. Переходными строками к третьей части повести являются следующие слова: «Наконец время пришло ко мне на помощь. Оно возвратило мне спокойствие и радости — не прежние, но другие радости: с первым я похоронил свою молодость»4. В третьей части рассказывается о любви Жюля, завершающейся браком. Концовка повести — трогательное письмо Жюля о последних днях жизни его дяди, проявлявшего столь заботливое отношение к Жюлю в продолжение всех его юношеских лет.

Знакомство с этим произведением не могло, конечно, не воздействовать на Толстого в том смысле, что, после прочтения повести, и его собственная биография могла представиться вполне достаточным и подходящим материалом для его литературных исканий.

Здесь следует обратить внимание еще на двух авторов, имена которых не приведены Толстым в «Воспоминаниях» 1903 г. в связи с писанием «Детства» и «Отрочества», но воздействие которых на Толстого было очень значительно в первом его литературном опыте: это Диккенс и Руссо. Примыкающий к замыслу «Детства» и «Отрочества» роман Диккенса «Давид Копперфильд» в дневнике 1852 г. назван Толстым «прелестью», а в списке литературных трудов, имевших особое значение для Льва Николаевича, степень влияния этого романа на Толстого оценена им как огромная. «Давид Копперфильд» — тоже художественная автобиография, в форме романа, с преобладанием психологических моментов. Это нашумевшее произведение помогло Толстому увериться в совершенной законности собственной тематики5.

Руссо имел для Толстого еще большее значение. Толстой, по собственному признанию, находился под преобладающим влиянием Руссо как в самую раннюю эпоху формирования своих взглядов, так и в продолжение всей последующей жизни. На материале первых двух повестей Толстого отчетливо видно, какое огромное значение имел Руссо не только в идеологическом, но и в чисто литературном плане. Достаточно указать на следующее место из «Исповеди» Руссо, представляющее ядро того эмоционально-насыщенного

- 83 -

автобиографического стиля, который определяет основную установку развертывания жизнеописания «Детства»:

«Мельчайшие события того времени милы мне единственно потому, что они относятся к тому времени. Я вспоминаю все подробности мест, лиц, часов. Я вижу служанку и лакея, убирающих комнату; ласточку, влетающую в окно; муху, садящуюся мне на руку в то время, как я отвечаю урок; я вижу все устройство комнаты, где мы находимся: кабинет г-на Ламберсье по правую руку, гравюру, изображающую всех пап, барометр, большой календарь, кусты малины, которые затеняли окно и порой вступали внутрь из сада, более высокого по сравнению с домом, который углублялся в него задней стороной. Я хорошо знаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему все маленькие происшествия того счастливого возраста, которые еще заставляют меня вздрагивать от радости, когда я вспоминаю их»6. В пору наиболее интенсивной работы над «Детством» Толстой почувствовал потребность заново перечитать «Исповедь» Руссо, отзвуки чего мы находим в его дневнике 1852 г.

Имея такого рода образцы, исходящие от нескольких авторов, Толстой стал готовиться к своему литературному дебюту. Первая редакция, как известно, не удовлетворила его. Он стал искать более конструктивных форм. Но и вторая редакция, в которой Толстой сократил отступления и ввел четкое деление на главы, не удовлетворила его. С 21 марта 1852 г. он приступает к работе над третьей редакцией «Детства». 27 марта в 12 часов ночи он записывает: «Нужно без жалости уничтожать все места неясные, растянутые, неуместные, одним словом, неудовлетворяющие, хотя бы они были хороши сами по себе» (XLVI, 101). Это очень интересные строки, показывающие, что в соответствующий момент Толстой энергично принялся за работу над тектоникой и композицией. Отступления и отдельные эпизоды начинают ему претить. Он ищет большей сжатости и простоты. К 11 мая относится следующая запись: «Мне пришло на мысль, что я очень был похож в своем литературном направлении этот год на известных людей (в особенности барышень), которые во всем хотят видеть какую-то особенную тонкость и замысловатость» (XLVI, 115). В самом тексте второй редакции мы находим ценное автопризнание: «Один неудачный намек, непонятный образ, и все очарование, произведенное сотнею прекрасных, верных описаний, разрушено. Автору выгоднее выпустить 10 прекрасных описаний, чем оставить один такой намек в своем сочинении» (I, 178).

К чему же пришел писатель путем устранения всего излишнего, перегружающего рассказ? Прежде всего, отказался ли он от отступлений вовсе? Как мы видели, он не устранил их окончательно. Но дело, разумеется, не в простом уменьшении количества вставок в основном повествовании, не этим созидаются тектоника и четкая структура художественного целого. Работа над текстом была гораздо более сложная. Предстояло художественно разработать тему детства, т. е. рассказать о ряде лет, о значительном промежутке времени. Этот рассказ должен был быть вполне конкретен, так как голая схема или простое перечисление лиц и событий не имели бы никакого художественного значения. Обстоятельства и лица должны были быть вполне живыми, образными, бросающимися в глаза; надо было представить такие факты и явления, которые легко могли бы возбудить внимание, и, вместе с тем, это должны были быть такие факты, которые, как материал непосредственного наблюдения, доставляли бы все нужное для психологического анализа, ибо к психологическому роману и мог только стремиться Толстой, с его тягой к самонаблюдению. Вот жизнь, как она перед тобой течет, с ее незамысловатыми событиями; наблюдай и переживай ее.

Именно о таком писательском задании Толстого мы имеем любопытное

- 84 -

указание С. А. Толстой. Со слов Льва Николаевича она передает в своих записках, что первый толчок к писанию романа был получен им именно от Стерна, еще в Москве: «Прочитав «Voyage sentimental» par Sterne, он, взволнованный и увлеченный этим чтением, сидел раз у окна и смотрел на все происходящее на улице. «Вот ходит будочник: кто он такой, какова его жизнь?.. А вот карета проехала: кто там и куда едет, и о чем думает, и кто живет в этом доме, какая внутренняя жизнь их... Как интересно бы было все это описать, какую можно бы было из этого сочинить интересную книгу»7. Речь идет о наблюдении за всем происходящим с точки зрения лица, следящего из своего уголка за внешними событиями; прием заключается в том, чтобы смотреть на мир как бы из своего «окна» и размышлять об этом. Вот это-то «окно», из которого автор смотрит на окружающее, — в значительной мере тёпферовского происхождения. Тёпфер дал Толстому первые приемы не только по отбору материала, но и по методу наблюдения при собирании материала.

Вспомним первые страницы «Четырех эпох развития». Здесь описывается не только непосредственный вид из окон, выходящих на старую баню и аллеи, реку и пр.; нет, отсюда можно наблюдать всю жизнь родного угла: «Высунувшись из окна, видна была внизу направо терраса, на которой сиживали все обыкновенно до обеда... выглянешь и видишь черную голову maman и чью-нибудь спину и слышишь внизу говор» (I, 109). Отсюда же до Николеньки доносятся голоса родителей, беседующих на самые интимные темы в кабинете. В конце уроков наблюдения продолжаются: «Из буфета долетал уж до нас стук тарелок. Я видел, как после разговора в кабинете maman, Мими, Любочка и Юзинька пошли в сад и не ворочались. Ах! Да вот и maman идет и какая грустная голубушка. Зачем она не едет с нами? А что ежели мне сказать папа̀, что я без нее ни за что не поеду... ведь верно он меня оставит и тогда мы с maman и с Любочкой будем всегда, всегда вместе жить... когда вырасту большой, дам Карлу Иванычу домик...» и т. д. (I, 119). В дальнейшем, уже в Москве, когда развертывается картина бала, Николенька наблюдает за тем, как «собираются гости», также смотря в окно на улицу: «Напротив давно знакомая лавочка, с фонарем, наискось большой дом, с двумя внизу освещенными окнами, посредине улицы — какой-нибудь Ванька, с двумя седоками, или пустая коляска, шагом возвращающаяся домой; но вот к крыльцу подъехала карета, и я в полной уверенности, что это Ивины» и т. д. (I, 63). Также и в «Отрочестве»: мальчики перед уроком истории дожидаются учителя, всматриваясь через окно в прохожих (II, 33). Все это тёпферовское «окно». Это очень определенный литературный прием, благодаря которому разыгрывается все сцепление событий первой части «Bibliothèque de mon oncle», где автор наблюдает за находящейся напротив тюрьмой; через это окно Жюль переговаривается с арестантом, с разносчиком; это то самое окно, о котором Тёпфер пишет: «Окно! Что больше может служить развлечением праздному школьнику»8. О значении этого «окна», как литературного приема, Тёпфер говорит: «Глазеющий в окно школьник не находит здесь приманки, но зато, когда он смотрит в окошко, ему в голову может притти множество идей, старых или новых по себе, тем не менее новых для него; они служат очевидным доказательством того, что время не пропало для него даром. От столкновения этих мыслей с прежде полученными идеями пробьются новые лучи света. Что это за приятный способ работать, когда так в бездействии убиваешь свое время!»9. Мало того, можно видеть определенное соответствие не только в способе наблюдения, но и в методе переработки материала.

Б. Эйхенбаум в первой части своей работы «Лев Толстой» показал, что сферой, определенным образом окрашивающей весь состав повествования у Толстого, является область воспоминаний10. Собственное

- 85 -

«я» Николеньки, то, что он видит и переживает, представлено не в качестве данного, сейчас происходящего, — все это выявлено, как воспоминание о бывшем. Теперешнее «я» рассказчика как бы вспоминает о своем былом «я». Если (например, в самом начале) рассказываемые события и даны непосредственно, то уже страницу-две спустя автор переводит эти события и переживания в план воспоминаний и говорит об этих событиях, как бывших когда-то. Эта сфера воспоминаний превращается иногда у Толстого в двойной план: есть особая область воспоминаний, так сказать, второго порядка. Это плоскость еще более отодвинутого рассказа: воспоминание, преломленное через призму воспоминаний же. Так, в конце «Детства», описывая смерть матери, автор кончает свои личные впечатления словами: «О, никогда не забуду я этого страшного взгляда! В нем выражалось столько страданья!». Затем рассказывается о последних минутах матушки уже со слов присутствовавшей до самого момента смерти Натальи Савишны. Это уже воспоминание о воспоминании, образ образа, назначенье которого оттенить теряющийся в былом облик maman.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ «ДЕТСТВА»

Всесоюзная библиотека им. В. И. ЛенинаВ этих главах, описывающих смерть maman, Толстой использовал приемы Диккенса, которые были очень подходящими и для нашего автора, поскольку сфера воспоминаний, в том же «Давиде Копперфильде», — весьма

- 86 -

существенная предпосылка всего диккенсовского плана повествования. Здесь ход рассказа и его этапы почти полностью совпадают у Толстого с Диккенсом. В этом отношении вся глава «Что ожидало нас в деревне» — сплошь литературная. Ее прототип — глава IV романа «Давид Копперфильд», где рассказывается о смерти матери Давида. Тут литературная традиция взяла даже верх над естественностью событий. Дело в том, что в первой повести Толстого не может не удивлять, что дети, специально привезенные из Москвы к умирающей матери, не присутствуют при ее смерти. Ссылка на врача, советовавшего не пускать детей, мало убедительна. Толстой пошел по руслу литературной традиции, заимствованной у Диккенса. Дело в том, что мать Копперфильда умерла, пока тот находился в школе под Лондоном, а черствые Мордстоны не были склонны заботиться о том, чтобы сын успел проститься с матерью. Давид попадает домой, когда мать уже лежит мертвая, и вот старая Пеготти, эта верная и любвеобильная помощница во всех делах Копперфильдов, рассказывает Давиду о последних минутах жизни незабвенной матери:

«Уже далеко было заполночь, когда она попросила пить. Я подала ей стакан, и она бросила на меня такую страдальческую, такую прекрасную улыбку. «Пеготти, друг мой! — сказала она потом, — подойди ко мне ближе, еще, еще... Обойми меня своею доброю рукой, повороти меня к себе». Я исполнила ее волю, и здесь-то, светик мой, Дэви, оправдались мои слова, сказанные тебе на прощанье: она рада была склонить свою бедную голову на плечо глупой и старой Пеготти.

Она умерла, как дитя, заснувшее в колыбели»11.

У Толстого Наталья Савишна рассказывает так:

«Она еще долго металась, моя голубушка, точно вот здесь ее давило что-то; потом опустила головку с подушек и задремала, так тихо, спокойно, точно ангел небесный. Только я вышла посмотреть, что питье не несут — прихожу, а уже она, моя сердечная, все вокруг себя раскидала и все манит к себе вашего папиньку... Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот так ручки и вдруг заговорила, да таким голосом, что я и вспомнить не могу... Тут уж боль подступила ей под самое сердце, по глазам видно было, что ужасно мучалась бедняжка; упала на подушку, ухватилась зубами за простыню; а слезы-то, мой батюшка, так и текут...».

Maman скончалась в ужасных страданиях» (I, 83—84).

Хотя по содержанию последние фразы и противоположны у Толстого и Диккенса, но по функции они совершенно одинаковы, образуя концовку всего рассказа: «She died like a child that had gone to sleep». — «Maman скончалась в ужасных страданиях».

И Наталья Савишна, по своей литературной функции, вполне соответствует Пеготти, хотя в ней Толстой, по собственному признанию, изобразил яснополянскую экономку Прасковью Исаевну.

Страницы, посвященные смерти матери, во многом совпадают у обоих авторов. Если Николенька указывает, что, приехав в деревню к умирающей матери, он невольно отмечал все мелочи, то и Давид подмечает поведение мистера Чиллипа, потому что «замечает все, что происходит в этот день».

В изображении maman обнаруживается много чисто литературных приемов. Это касается как земных ситуаций, связанных с фигурой maman, так и идеального образа ее, предносящегося ребенку. Вспомним, с одной стороны, что в сцене, когда Николенька спускается в гостиную к матери (это первое ее появление на страницах повести), maman «одной рукой придерживала чайник, другою — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос». Этим характеризуется ее задумчивость и, в связи с этим, рассеянность. Когда Дэви спускается к Бетси, заменившей ему мать, то она тоже «сидела, задумавшись, не замечая того, что вода шла через край чайника и лилась на скатерть»12.

- 87 -

С другой стороны, Николенька уже после смерти maman думает о том, что, «отлетая к миру лучшему, ее прекрасная душа с грустью оглянулась на тот, в котором она оставляла нас; она увидела мою печаль, сжалилась над нею и на крыльях любви, с небесною улыбкою сожаления, спустилась на землю, чтобы утешить и благословить меня» (I, 85). Дэви тоже видит свою мать, как «она спускается с небес по лучезарной тропе и смотрит на меня с тою беспредельною любовью, какая при жизни отражалась на ее прекрасном лице»13.

Стихия преломления изображений сквозь сферу воспоминаний роднит Толстого с Диккенсом, который любит описывать образы прошлого, как прошлого.

В такой же перспективе двойного преломления, как и конец главы «Что ожидало нас в деревне», дана и история Карла Ивановича: воспоминания о Карле Ивановиче, вспоминающего картины своей жизни. Такое опосредование, такое преломление характерны для рассказа.

Существенное значение сферы воспоминаний, как основы для развертывания сказа, хорошо разъясняется следующими, созвучными Диккенсу, рассуждениями Тёпфера: «Ни один поэт не вдохновляется настоящим; все возвращаются к прошлому, скажу более: обращенные к этим воспоминаниям обманчивостью жизненных надежд, они влюбляются в них; они придают им красоты, которых нет у действительности; они преображают свои утраты и красоты, заимствованные из этих воспоминаний, и, создавая наперерыв один перед другим блестящие призраки, оплакивают потерю того, чем никогда не обладали»14.

Толстой с чрезвычайным искусством воспользовался этой призмой воспоминаний, пустил в ход этот способ обработки материала. Для его первых шагов в литературе как нельзя более характерны эти слова Тёпфера: «ils pleurent d’avoir perdu ce qu’ils ne possédaient pas».

Иллюстрация:

ОБЛОЖКА ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ

«ДЕТСТВА И ОТРОЧЕСТВА»

- 88 -

Толстой озабочен двумя сторонами своего художественного сознания, которые должны быть основой его творчества, — это воспоминания и воображение (мечта): «Когда пишешь из сердца, мыслей в голове набирается так много, в воображении столько образов, в сердце столько воспоминаний, что выражения — неполны, недостаточны, неплавны и грубы» (I, 208. Разрядка моя — П. П.). Прежде всего — «чувство поэзии не есть ли воспоминание о образах, чувствах и мыслях?» (I, 183).

Толстой особенно ценит то «странное, сладостное чувство», которое «до такой степени наполняет мою душу, что я теряю сознание своего существования, и это чувство — воспоминание. — Но воспоминание чего? Хотя ощущение сильно, воспоминание неясно. Кажется как будто вспоминаешь то, чего никогда не было» (I, 182). Но как реализовать этот парадокс: воспоминание того, чего никогда не было? Толстой ищет опоры в воображении: «Свою грусть я чувствую, но понять и представить себе не могу... Я понимаю, как славно можно бы жить воображением, но нет. Воображение мне ничего не рисует — мечты нет» (дневниковая запись от 2 июня 1851 г.; XLVI, 77). Воображение особенно хрупко. «Воображение — такая подвижная, легкая способность, что с ней надо обращаться очень осторожно. Один неудачный намек, непонятный образ, и все очарование, произведенное сотнею прекрасных, верных описаний, разрушено» (I, 178).

В этом взаимном сплетении общей функции эмоциональной памяти и воображения Толстой объединяет основные черты двух школ, литературные традиции которых, на ряду с собственной реалистической установкой, он культивирует в своих ранних повестях, — сентиментализма и романтизма. Эмоционально окрашенный образ воспоминания, как носитель чувств, впечатлений и настроений, характерных для Стерна и сентиментализма вообще, своеобразно трансформируется в фантазии, этом очаге романтических грез. Эмоции, создающие фон первых художественных замыслов Толстого, — скорбь об утрачиваемом гнезде, которое его вскормило и взлелеяло. Это «гнездо» расцвечивается автором идиллическими красками. Но здесь необходимо учесть, что Толстой, в сущности, не знал семейного уюта в условиях непоколебленных дворянских устоев; социальное благополучие его предков закатилось значительно раньше, он родился в уже разоренном гнезде, и привольной помещичьей жизни он не знал даже в младенческом возрасте, хотя традиционная биография Толстого и рисует ошибочную картину устойчивого благосостояния его семьи. Новейший публикатор документов по имущественным делам отца Льва Николаевича — Николая Ильича Толстого — с полным основанием замечает: «Обыски, сплетни, доносы, материальные ущемления, которыми была окружена семья Николая Ильича до и после его смерти, надо полагать, не проходили бесследно»15.

Обстановка детских лет Толстого была тревожная, без всякого уюта и благообразия. Об ином детстве приходилось вздыхать, как об утраченном блаженстве. Идиллическую картину детства, прежде всего, надо было создать в грезах, в мечтах, в воображении. При этой ситуации к Толстому времени писания им «Детства» полностью применимы вышеприведенные слова Тёпфера о том, что поэтам приходится «оплакивать потерю того, чем они никогда не обладали».

Недаром Толстой записал в своем дневнике 3 июля 1851 г.: «В Мечте [с большой буквы] есть сторона, которая лучше действительности».

Таковы жизненные корни сентиментализма и романтизма молодого Толстого.

II

Из предшествующей главы мы видели, что «Детство» строилось в направлении постепенного изживания элементов деструктивного стиля в сторону стиля тектонического. Не удовлетворившись первым своим опытом,

- 89 -

Толстой принялся перерабатывать повесть. Б. Эйхенбаум указывает, что при чтении «Детства» обычно не замечают того, что в повести описываются всего два детских дня. Один — пребывание в деревне, другой — день именин бабушки в Москве. Но Толстому и было важно, чтобы читатель не подметил этого. Задачей Толстого было сочетание конкретного с обобщением. Нужно было описать самые заурядные события детства, показав их в живом течении дня, но так, чтобы сквозь них было видно и детство и отрочество в целом, чтобы эти события действительно явились живыми образами особого характера этих эпох развития: «Чтобы выразить себя, мне нужно было так же, как и при описании моего детства [речь идет уже о второй эпохе], взять картины и случаи из этого времени и с тщательностью разбирать все мельчайшие обстоятельства. Тогда только вы узнали бы меня, мою особенную личность, но так как для того, чтобы с вниманием обрабатывать и разбирать воспоминания прошедшего времени, нужно любить, лелеять эти воспоминания, чего я не мог сделать, я вдался в общие места, и, вместо моей особенной личности, вышел какой-то мальчик в какой-то школе, до которого вам и дела нет» (I, 137—138).

Мы знаем также следующее признание Толстого: «Я увлекался сначала в генерализацию, потом в мелочность, теперь, ежели не нашел середины, по крайней мере понимаю ее необходимость и желаю найти ее» (XLVI, 121).

Толстой стремился развернуть наглядный рассказ с описанием конкретного, но, вместе с тем, представлялось необходимым его генерализировать. Этих генерализаций, без ущерба конкретности, он достигал тем, что все время незаметно переводил свой рассказ в другую плоскость — плоскость обобщения, отвлекаясь от описания событий данного дня. Стилистически наш автор часто достигает этого при помощи выражения «бывало» или других аналогичных приемов. Основное требование — показать в однократном многократное. «Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и красной шапочке [Карла Ивановича]... он сидит подле столика...» (I, 6), — значит сидел не только в описываемый день, но сидел так обычно. «Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке... Бывало, стоишь, стоишь в углу...» (I, 7). О maman: «Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа» (I, 8). Или: «Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в ее комнатку, усядешься и начинаешь мечтать вслух» (I, 37). «Набегавшись досыта, сидишь, бывало» (I, 43). «После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце, вспомнишь, бывало, и Карла Иваныча» (I, 44).

Во всех этих случаях слова «бывало», «как теперь вижу», «помню» обнаруживают незаметное переключение с описания определенного дня на генерализацию; словами же «вот», «один раз» сопровождается обычно обратный ход от общих характеристик к конкретным фактам. Например: «Володя на-днях поступает в университет; учителя уже ходят к нему отдельно... Но вот в одно воскресенье...» — переход с общего к конкретному (II, 59). Или: «Бабушка со дня на день становится слабее... Доктор три раза в день бывает у нее, но вот уже несколько дней нас не пускают к ней» (II, 65) — тоже переключение на конкретное. Подобный же эффект дают слова «один раз». Например, о папа̀: «Иногда он приходит в классы. Один раз поздно вечером, он в черном фраке и белом жилете вошел в гостиную» и т. п. (II, 63).

Иногда то же самое словечко, искусно вставленное, выполняет обратную функцию. В главе «Поездка на долгих» генерализацию подготовляет та же частица «вот»: «Но вот и деревня, в которой мы будем отдыхать, вот уже запахло дымом, дегтем, баранками, вот и рыжеватые дворники подбегают с обеих сторон к экипажу» (II, 8) и далее незаметно: «Когда

- 90 -

я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по крайней мере такое же семейство, как наше, на женщин, детей, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это, но не удостоивали нас даже взглядом» (II, 15—16). Значит речь идет не только об описываемой конкретной поездке, а о путешествиях, которые Николеньке неоднократно пришлось проделывать между Петровским и Москвой. Другие примеры: «В одну из тех минут, когда с уроком в руке, занимаешься прогулкой по комнате» (II, 20). «Иногда притаившись за дверью» (там же). Ту же историю Карла Ивановича автор стремится представить, как многократно рассказываемую: «Карл Иваныч не один раз, в одинаковом порядке... и с постоянно неизменяемыми интонациями рассказывал мне впоследствии свою историю» (II, 25). Между прочим, любопытно это «впоследствии». Оно совершенно неуместно, если иметь в виду, что, в сущности, речь идет о последнем дне пребывания Карла Ивановича в доме Иртеньевых, следовательно, о «впоследствии» не может быть и речи. Но это «впоследствии» проскакивает незамеченным, поскольку тут важно его назначение — подчеркнуть обычность, многократность рассказа.

Еще примеры: «Всякий раз, когда случайно встречались наши глаза, мне казалось» (II, 51) — генерализация. А вот картина многократно посещавшейся девичьей, хотя разговор описан вполне конкретный: «Вот лежанка, она шьет...» (II, 53). В следующей главе: «Раз мне пришла мысль»; «...другой раз, вспомнив, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту»; «...то раз, стоя перед черной доской» (II, 56) — во всех трех случаях переход от генерализации к конкретному. О папа̀ во второй редакции «Детства» автор так искусно рассказывает: «Как теперь вижу я, как он в своем кабинете с ногами заберется на кожаный диван» (I, 170). Здесь достигается впечатление обычности его позы, обычности его времяпровождения.

Но автор хорошо помнит, что все время так рассказывать нельзя, иначе выйдут «общие места»; поэтому он снова переходит к описанию течения определенного дня, постоянно варьируя и комбинируя эти два приема, эти два плана. Этим способом Толстой генерализировал рассказ без ущерба для его живости и наглядности. Овладев в совершенстве заданием, Толстой и создал шедевр — свое «Детство»: он ограничился описанием всего двух дней (одного — в Петровском, другого — в Москве), но разработал рассказ так, что дал общую картину детства. К этим двум дням присоединено описание смерти maman. Это событие дано в особом плане, в качестве исключительного, катастрофического, поэтому оно не могло быть введено ни в один из двух обычных дней; оно поставлено особняком. Здесь течение событий не включено в рамки определенного дня, ибо связь событий представлена не во всех деталях, а дана в той цепи, которая непосредственно определяется фактом смерти матери, описанным в конце, но бросающим свой отблеск на всю повесть.

Эта тема намечается с первых же глав.

На первых страницах повести, как зловещее предзнаменование, появляется выдуманный сон Николеньки. Факт смерти матери является трагической концовкой «Детства». Но так как смерть матери подлежала еще особому психологическому анализу, то нужно было как-нибудь подкрепить этот финальный минорный аккорд, чтобы он зазвучал как конечный этап повествования. В связи с этим, чтобы усилить эмоциональную концовку, и рассказывается об участи Натальи Савишны, о ее смерти и похоронах рядом с часовней на могиле матушки. «Иногда я молча останавливаюсь между часовней и черной решеткой. В душе моей вдруг пробуждаются тяжелые воспоминания. Мне приходит мысль: неужели Провидение для того

- 91 -

только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?..» (I, 95). Таковы заключительные слова.

Если различать в повести три части: описание первого дня, день жизни в Москве и трагическую кончину maman, то нельзя не обратить внимания на главу «Разлука», отделяющую первый день от второго, с трагическими намеками на грядущее заключение, подобно сну первой главы; эта глава тоже выпадает из рамок первого дня, ибо она композиционно связана с концовкой. Далее, между первыми двумя частями вставлена глава «Детство». Здесь идет речь о детстве par excellence, она вся — генерализующего характера. Переход от второй части к третьей построен при помощи очень удачной главы, куда вкраплен новый жанр повествования — эпистолярный: здесь помещены два письма — очень задушевное, пространное maman и краткая записка Мими. Первое письмо по задушевности и по своему функциональному значению соответствует письму Жюля в «Bibliothèque de mon oncle».

Иллюстрация:

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «ДЕТСТВУ И ОТРОЧЕСТВУ»

Рисунок Д. Н. Кардовского, 1912 г.

Толстовский музей, МоскваЕсли в первой части своей трилогии Толстой блестяще выполнил свой задуманный трудный план, то с «Отрочеством» оказалось иначе. Свои отроческие годы автору не удалось развернуть на событиях двух дней. Сохранился лишь один вариант, свидетельствующий о первоначальной попытке Толстого развернуть картину «Отрочества» на описании определенного дня: это — отрывок главы «Учитель француз». Тут сконцентрированы описание новой обстановки жизни, характеристика Жерома и Володи и, вместе с тем, рассказывается о поездке Володи на первый экзамен, о том, как его провожала бабушка и т. д. (I, 247—248). Текст соответствует замыслу первого дня «Отрочества», как он был задуман по упомянутому выше «плану»: «Мы опять в Москве... У час новый гувернер. Мне 15 лет. Классы. Брату 16. Утро. Он едет держать экзамен» (II, 241). Но дальнейшее, подлежавшее включению в первый день, так и осталось только в «плане». «Возвращается с Дмитрием, моя любовь к нему, сила. Обед, разговоры

- 92 -

его с Катенькой, и уходит с Дмитрием. Мой dépit, я сочиняю о симметрии, покупаю пряники. Моя эскапада с горничной, на другой день узнается, меня наказывают». Упомянутые эпизоды впоследствии распылились по отдельным местам той же «Девичьей» и главы «Отрочество». Повесть пошла по новому руслу, при чем Толстому не во всем удалось добиться той композиционной стройности, которая характерна для «Детства».

Если первые главы «Отрочества» живо рассказывают о ходе событий, то начиная с главы XVIII повествование идет иным темпом. Здесь нет последовательного описания происшествий. Рассказ становится все более и более общим. Чтобы влить его в определенные рамки, Толстому приходится прикреплять линию рассказа к отдельным персонажам, останавливаясь на характеристике и жизни определенных лиц: глава XX — «Володя», XXI — «Катенька и Любочка», XXII — «Папа̀», XXIII — «Бабушка». Концовка повести сравнительно бледная, если сопоставить ее с последними страницами «Детства»; это — дружеские беседы Николеньки и Нехлюдова с завершающей фразой: «А впрочем, бог один знает, точно ли смешны были эти благородные мечты юности, и кто виноват в том, что они не осуществились...» (II, 75).

Если кульминационным пунктом, организующим весь состав «Детства», является смерть maman, завершающая повесть, то в «Отрочестве» кульминационные события находятся в середине повести. Это — комплекс злоключений Николеньки: полученная на уроке единица, самовольная отлучка с занятий, хозяйничание в портфеле папа̀ с поломкой ключика и дерзкая выходка по отношению к нелюбимому St.-Jérôme’y. Здесь — наибольшее напряжение и затем изживание этой кучи неприятностей. Нарастание злоключений построено здесь по-тёпферовски. У Тёпфера Жюль пускает по белому листу бумаги жука с вымоченным в чернилах хоботком, в результате чего книга его учителя оказывается перепачканной. Далее, наказанный, он по крыше влезает в комнату художника, опрокидывает коробку с красками и маслом, от этого падают и станок и портреты, разбивается стекло. Наконец, Жюль переправляет с помощью шнурка библию и подпилок арестанту, сидящему против него в тюрьме, и все это обнаруживается сразу (припомним, что и в «Отрочестве» под ряд нападают на Николеньку и бабушка и, вслед за ней, папа̀). Структурно нарастание событий построено по схеме «Bibliothèque de mon oncle».

Но если случайности, нагромождаясь друг на друга, создают аналогичным образом бедственную ситуацию у обоих авторов (Тёпфера и Толстого), то при характеристике благосостояния героя прием у обоих авторов различен, и здесь Толстой вполне самобытен. Тёпфер допускает такое же стечение обстоятельств и в том случае, когда обнаруживается благоприятная ситуация героя, — таково получение Жюлем крупного гонорара в тот момент, когда будущий тесть донимает его вопросом о его материальном обеспечении. Толстой не склонен в таких случаях допускать оптимизма. У него подъем чувств обусловливается скорее естественными причинами, например, психо-физиологическими факторами. Так, злоключения в «Отрочестве» изживаются болезнью и выздоровлением после нее. Ненависть к мучителю St.-Jérôme’y перегорает по мере течения времени. Уколы самолюбия от неудачно станцованной мазурки в «Детстве» ликвидируются благодаря ужину и выпитому бокалу шампанского. Но в стимулах и в свойствах детского характера опять имеется аналогичная установка у Тёпфера и Толстого. Оба автора энергично настаивают на роли тщеславия в душе ребенка. Вспомним шишку тщеславия в «Bibliothèque de mon oncle» и то, что говорится о тщеславии, напр., на стр. 98 первого тома у Толстого; во втором плане романа «Четыре эпохи развития» мы читаем: «В отрочестве резко обозначить... — неопытность и начало тщеславия — гордость, в юности... — развитие тщеславия и неуверенность в самом себе» (I, 243).

- 93 -

Сравнивая построение «Детства» и «Отрочества» в целом, приходится признать большую структурность первой повести. Главное — показ общего характера эпохи на конкретном фоне событий — осуществилось в «Детстве» вполне. В «Отрочестве» очень ярки и наглядны первые главы поездки в Москву; удачно обнаружение в разговоре с Катенькой нового, широкого горизонта жизни, по сравнению с замкнутым, чисто семейным пониманием жизни в детском возрасте; удачно разнообразит повествование вставная история Карла Ивановича. Далее, дано напряженное нарастание злоключений Николеньки. Затем рассказ идет все расплывчатее и расплывчатее; конец — дружба с Нехлюдовым — больше указывает на следующую часть трилогии, нежели замыкает данную повесть.

Самое характерное то, что, поскольку Толстой не включил в описание отдельных дней всего специфического содержания «Отрочества», как эпохи, он принужден был просматривать все события под ряд. В таком случае уже недостаточно прибегать к незаметным обобщениям в пределах последовательного изложения живого ряда событий. Приходится вводить еще новую линию рассказа, а как-раз этот новый план отличается чрезмерной общностью и схематичностью. Это уже не повествование о событиях, а беглый перечень их, своего рода «сообщение» о них. Такого «беглого рассказа» почти нет в «Детстве»: он там не нужен. Но когда нет достаточно ярких обобщающих образов, то приходится прибегать к этим пересказам-обобщениям. Такой стиль рассказа характерен для второй части «Четырех эпох развития». Это — беглый перечень событий: «Нас привезли в Москву и отдали в Коммерческое училище. Время, которое я провел там, я не стану описывать... Мы не долго были в училище — 8 месяцев. Володе было 15 лет, мне —14, Васе — 11. Письмо, которое мы получили от матушки в 34-м году, переменило нашу участь...» (I, 137). Это и есть тот характер рассказа, который не удовлетворил автора, почему он, вероятно, и стал переделывать все сызнова. То же самое и далее: «Теперь следует 6 лет новой жизни, обстоятельства которой я вам описывать не буду. Ознакомлю вас только с главными переворотами, случившимися в нашем семействе. Отец жил зимы в Москве и после 4 удачных зим (в отношении игры) дела пошли худо, и он в две последние зимы проиграл все и остался при своих 400 душах» и т. д. (I, 150); и после этого тот же беглый стиль: «Как я уже сказал вам, мы были поручены одному приятелю папа̀, у него и жили» (I, 151). Очень показательно для этого стиля нижеследующее место: «Но что я рассказываю? Я только хотел сказать, что мы жили у доктора, и в 1836 году в апреле...» и пр. (I, 152). Одна из первоначальных редакций главы I «Отрочества» носит яркий отпечаток этого беглого рассказа. Тут вначале спешный перечень событий, а далее ряд отступлений (II, 246—251).

Вообще говоря, беглые вводные строки подчас необходимы, особенно в автобиографическом жанре. Так, мы встречаем у того же Диккенса начальные строки глав вроде следующих: «Пропускаю всё, что случилось со мной в пансионе вплоть до марта, когда, по обыкновению, мне надлежало праздновать день моего рождения»16. Такие строки не вносят ни протокольности, ни характера беглого перечня; небольшая вводная фраза составляет крупицу во всем строе повествовательного сказа. Но когда этот беглый стиль оказывается преобладающим и в нем тонут отдельные островки конкретного изображения событий, то художественные задачи вступают в противоречие с такого рода текстом.

Очень любопытно, что стиль беглого рассказа оказался почти совершенно устраненным в окончательной редакции «Детства». Можно легко проследить, как производил Толстой эти изъятия. Во второй редакции «Детства» имеется глава XXV («Некоторые подробности»), которая соответствует главе XXVIII канонического текста («Последние грустные воспоминания»). Первые два абзаца этой последней главы вполне соответствуют первым двум

- 94 -

строчкам во второй редакции, но затем во второй редакции идет изъятая Толстым часть: «Первые дни я старался переменить свой образ жизни; я говорил, что не хочу обедать, и потом наедался в буфете не в урочный час. Когда пили чай, я уносил чашку в официантскую комнату, в которой никогда не пили чаю. Спать в старых наших комнатах, наверху, мне тоже было ужасно грустно, я почти не спал и, наконец, попросил позволения перейти вниз» (I, 206). Эти строки изъяты Толстым, как дробящие рассказ своею беглою протокольностью. Таких беглых перечней событий много осталось в окончательной редакции «Отрочества». Этим отличаются вся глава VI («В Москве»), а также начальные строки главы XI («Единица»). В главе «Ненависть» такой стиль удачен, поскольку он иллюстрирует основное чувство, на котором останавливается автор. Сохранился этот стиль и в начале глав «Девичья», «Бабушка» и в небольшой главе «Я».

Очень ярко выявляется вставочный характер такого рода беглого рассказа в следующих строках из главы «Володя»: «Не стану час за часом следить за своими воспоминаниями, но брошу быстрый взгляд на главнейшее из них с того времени, до которого я довел свое повествование, и до сближения моего с необычайным человеком, имевшим решительное и благотворное влияние на мой характер и направление» (II, 58—59). Такой «быстрый взгляд» очень трудно дать в художественной форме. Повторим: в первой редакции («Четыре эпохи развития») беглый рассказ не особенно чувствуется на страницах, относящихся к детству, но очень заметен во второй части этой редакции. Такая перегруженность беглым рассказом не удовлетворяла Толстого, по его собственным словам. Поэтому и в окончательной редакции «Отрочество» не могло не казаться ему менее удавшимся по сравнению с «Детством» (его отзыв: «Отрочество из рук вон слабо, — мало единства и язык дурен» (II, 355). Итак, в целом, «Детство» целостнее, конструктивнее и отличается большею собранностью частей, нежели «Отрочество». Два дня в различной обстановке и смерть матушки — вот костяк рассказа; такого крепкого остова не прощупать в «Отрочестве». В то же время, «Отрочество» нельзя отнести в разряд повествований другого стиля. Характерных черт атектонического произведения «Отрочество» не имеет; отступления здесь также устранены, как в «Детстве». Но стиль тектонического рассказа, облюбованного Толстым, здесь менее удался.

III

Дело заключалось не только в том, чтобы организовать общий состав произведений. Каждая составная единица, каждая основная ячейка должна была обладать своей конструкцией. Весь рассказ разбит у Толстого на главы; в «Детстве» их 28, в «Отрочестве» — 27. В отношении организации небольших глав с особыми заголовками Толстой шел вслед за Стерном. Он строил их по типу глав «Сентиментального путешествия». У Тёпфера мы имеем сплошной рассказ, при чем части делятся внутри: рассказ распадается на небольшие куски, отделенные друг от друга пробелами. У Толстого в «Четырех эпохах развития» тоже нет деления на главы, имеются только части. Это его не удовлетворило. Он захотел сделать отдельные ячейки рассказа более структурными. В результате появились 28 глав «Детства» с особыми заглавиями. Эти заглавия, разбивающие рассказ на отдельные единицы повествования, сделаны по типу Стерна. В «Сентиментальном путешествии» заглавия подчас кружат около одного и того же понятия. Так, мы имеем у Стерна следующую последовательность глав: 1. «Désobligeante»; 2. «Предисловие. В désobligeante»; 3. «Calé»; 4. «На улице Кале»; 5. «Ворота сарая»; вторично: «Ворота сарая»; «Табакерка» и снова «Ворота сарая». Аналогичны повторения заглавий у Толстого. В «Детстве»: «До мазурки», «Мазурка», «После мазурки», «Приготовление к охоте», «Охота».

- 95 -

В «Отрочестве» «История Карла Иваныча» разбита на три главы: 1. «История Карла Иваныча», 2. «Продолжение предыдущей», 3. Просто — «Продолжение». Дело, впрочем, не в одних заглавиях, сделанных на манер Стерна, а в конструкции самых глав и в их связи друг с другом. Что касается этого последнего вопроса, то искусство Толстого заключалось не только в том, что он очень умело распределил повествование по отдельным частям его. Эти главы с их специфическими заглавиями чередуются так, что они напряженно подготовляют одна другую. Последние строки главы обычно — указующий перст на следующую, и конец одной подогревает интерес к началу другой главы. Например:

Иллюстрация:

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «ДЕТСТВУ И ОТРОЧЕСТВУ»

Рисунок Д. Н. Кардовского, 1912 г.

Толстовский музей, Москва«Княгиня Варвара Ильинишна», доложил один из огромных лакеев, ездивших за каретой бабушки. Бабушка, задумавшись, смотрела на портрет, вделанный в черепаховую табакерку, и ничего не отвечала. «Прикажете просить, ваше сиятельство?» — повторил лакей.

Глава XVII. Княгиня Корнакова.

— Проси, — сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло».

Но какова структура самых глав в их основных ингредиентах? Возьмем одну из самых кратких, неосложненных глав у Стерна:

«Мария. Мулен.

Хотя я ненавижу здороваться и прощаться на рынке, но, когда мы вышли на его середину, я остановился, чтобы сказать ей последнее прости и взглянуть на нее в последний раз.

- 96 -

Мария, хотя и невысокого роста, была необыкновенно хорошо сложена. Грусть придала глазам ее какое-то неземное выражение. Но женственность не исчезла при этом, и в наружности ее было так много того, чего жаждет сердце или чего ищет в женщине наш глаз, что если бы в ее голове могли изгладиться дорогие черты, а в моей — воспоминания об Элизе, то она не только ела бы мой хлеб и пила бы из одной чашки со мною, но лежала бы на моей груди и была бы мне дочерью.

Прощай, бедная, несчастная девушка! Впивай в себя елей и вино, которое вливает в твои раны сожаление чужестранца, идущего своею дорогой. Только те люди, которые дважды нанесли тебе эти раны, могут навсегда закрыть их»17.

Абзацы четко фиксируют три части. Первая часть — краткое указание на тот факт, который служит предметом изображения в данной главе: «Я остановился, чтобы сказать ей последнее прости и взглянуть на нее в последний раз». Во втором абзаце идет расширение данного образа: это своего рода exposé, explanatio — развертывание указанного факта, его субъективное освещение и соответствующий психологический анализ, вызванный первоначальным впечатлением. В самом деле: идет описание наружности Марии; ее взгляд кажется неземным, и она вызывает у героя воспоминание об Элизе. После этой психолого-аналитической части идет эмоциональная концовка: «Прощай, бедная, несчастная девушка!».

Не только в этой главе, но и в каждой неосложненной главе у Стерна можно вскрыть наличность этих ингредиентов. Вот глава «Монтрёль». Речь идет о найме лакея для путешествия. Первый абзац кратко характеризует факт вступления лакея La Fleur’a в должность. Далее идет аттестация со стороны хозяина, рекомендовавшего лакея; обнаруживается его влюбчивость и описывается прощание его с полудюжиной девушек. По этому поводу автор высказывает свои сентенции и переводит характеристику на себя, анализируя свои склонности. Третий абзац — концовка: «Но, говоря так, я, конечно, хвалю страсть любви, а не себя»18.

Данные три элемента, разумеется, — схематический скелет; эта схема часто осложняется разными дополнениями; иногда отдельному составному элементу отводится особая глава; характерные для Стерна отступления часто даже захватывают несколько глав, иногда глава служит лишь переходной ступенью к следующей, но, по существу, эти три элемента являются основными принадлежностями стерновского повествования: 1) рассказ о каком-нибудь событии, большею частью обычном, но данном в живой, наглядной форме; затем 2) сообщение деталей этого события и психологический анализ полученного впечатления и, наконец, 3) соответствующее рассуждение в виде резюме или эмоционального восклицания, resp. сентенции.

Эти три составных элемента являются типичными и для построения глав у Толстого. Проанализируем все три составные части. В начале каждой главы Толстой кратко, но совершенно конкретно задает своего рода тему рассказа. В первой главе: «...в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой по мухе» (I, 3). Во второй главе «Maman»: «Матушка сидела в гостиной и разливала чай» (I, 8). В третьей главе «Папа̀»: «Он стоял подле письменного стола... и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову» (I, 10). Глава четвертая «Классы»: «Карл Иваныч был очень не в духе» (I, 13).

Вслед за всеми этими фактами-темами идет их развитие в виде exposé, с анализом внутренних оценок, которые производит герой. Карл Иванович разбудил хлопушкой Николеньку, и Николенька начинает размышлять: «Положим — я маленький, но зачем он тревожит меня!». Далее идет негодование на Карла Ивановича, потом раскаяние в том, что он, Николенька, так рассердился, и т. д.

- 97 -

В начале главы III указывается на разговор папа̀ с приказчиком, — и в следующих строках идет рассказ о деталях этого разговора под углом зрения героя, который подмечает движения пальцев Якова, истолковывает смысл этих жестикуляций и т. д. В начале главы XVII появляется княгиня Корнакова, затем идут ее назойливые речи, кислые реплики бабушки и думы Николеньки над тем, что княгиня сечет своих детей, а по поводу слов папа̀, что его младший сын с «вихрами», — размышления Николеньки о своей наружности.

И, наконец, концовка. Иногда эти концовки носят характер явно выраженных отступлений, чаще они не выделяются из текста. Так, в главе «Папа̀», в которой узнается новость о предстоящем отъезде в Москву, рассказ завершается следующим образом: «Милочка, говорил я, лаская борзую в морду: — Мы нынче едем; прощай! Никогда больше не увидимся. Я расчувствовался и заплакал» (I, 13). В главе «Гриша», где повествуется о молитве юродивого, дано резюме в виде особого эмоционального отступления: «Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование; но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти. О, великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость бога» и т. д. (I, 35).

Иллюстрация:

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Фотография 1855 г.

Толстовский музей, МоскваВ главе «Княгиня Корнакова» концовка — явное отступление типа вставных эпизодов. Николенька вспоминает, как однажды за столом речь шла о его наружности. Последние слова вставки гласят: «Я просил бога сделать

- 98 -

чудо — превратить меня в красавца, и все, что имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы за красивое лицо» (I, 53).

Разумеется, как и в отношении Стерна, так и в отношении Толстого нужно сказать, что это лишь основная схема; отдельные элементы подчас могут быть переставлены, иногда они не в полном составе входят в главу, иногда глава осложняется новыми эпизодами; в нее оказываются вставленными описания и т. д. С другой стороны, отдельные главы могут иметь самостоятельный характер, например, переходный. Встречаются главы совсем особого жанра, вставляемые для разнообразия; такова глава «Письмо» в «Детстве». Наконец, отдельные элементы повествования могут составить содержимое целой главы; так, например, глава «Детство» сплошь составляет особую эмоциональную вставку. Глава «Что за человек был мой отец» представляет сплошную характеристику папа̀. Главы «В Москве», «Я» — беглый рассказ того типа, о котором говорилось выше.

Наиболее широкие возможности для вариаций доставлял второй элемент сказа: расширенное, развернутое exposé изображаемого события. Здесь следует отметить два повествовательных элемента, существенных для прозы. Это — характеристики и диалоги.

Характеристики введены Толстым очень искусно и, так сказать, незаметно, с точки зрения единства основной ткани повествования. Лишь изредка они составляют отдельную главу. Для образца возьмем характеристику второстепенного персонажа. В главе «Юродивый» Гриша появляется внезапно. Сначала описываются его физические признаки, его внешность: «В комнату вошел человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою, продолговатым лицом, длинными седыми волосами» (I, 16). В следующих строках Гриша дается в действии: юродивый начинает стучать по полу посохом, хохочет, хватает Володю за голову и начинает причитать. Приводится его речь. Затем Гриша плачет. Уже после этого даются краткое жизнеописание и характеристика в собственном смысле: по словам одних, Гриша — чистая душа, по словам других — просто мужик и лентяй. Еще Мережковский отметил это свойство наблюдательского ока Толстого: «ясновидение плоти». Толстой подмечает внешнее в его деталях и в этих чертах находит отражение внутренних состояний. Это наблюдается уже в его трилогии. Характеры даются здесь не отвлеченно, не в форме описания тех или иных психологических типов, а сначала бегло очерчивается наружность, затем данное лицо вводится в действие, и через его поступки и речи уже выявляется его индивидуальность. В главе I Карл Иванович дан в его словах и действии, тут же приведено краткое описание его наружности: «Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке» и т. д. История же Карла Ивановича отнесена уже к страницам «Отрочества» и замыкает собою изображение этого персонажа.

Толстой не навязывает своих героев читателю. Он не стремится усиленно «рекомендовать» своего героя, не старается искусственно заинтересовать им, как подчас это чувствуется у Тургенева; он не интригует, не окружает загадочностью, как это делает со своими героями Достоевский, применяющий особые, усиленные способы, чтобы привлечь внимание к тому или иному лицу. Действующие лица в «Детстве» и «Отрочестве» сами собой входят в кругозор читателя. Карла Ивановича нельзя было не упомянуть на первых же строках, он дается так же непосредственно, как описание хлопушки, разбудившей Николеньку, как одеяло, как халат, который видит Николенька, как только он открыл глаза. Карл Иванович ходит, разгоняет мух, смотрит на часы, нюхает табак, делает свое жизненное дело. Описывая классную комнату, разве можно не рассказать, как вот за этим столом обычно сиживал Карл Иванович, как он аккуратно разложенными держал при себе нужные вещи — часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке, — и разве не

- 99 -

естественно при этом упомянуть, что «по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна»? Или, вспоминая о полочках с книгами, как не отметить разницу между беспорядочностью полки детской и аккуратной собственной полочкой Карла Ивановича, с особым подбором его личных книг: история Семилетней войны, «Северная Пчела» и немецкая брошюра об унавоживании огородов. А сквозь это описание разве не виден и обладатель этих книг, с его незамысловатым, мирным умственным кругозором?

Так посредством обычных обиходных вещей или через описание внешности тот или иной персонаж входит в обстановку жизни, которую так живо и с такими деталями умеет описать Толстой. Введя данное лицо в кругозор Николеньки, сквозь призму которого читатель знакомится с его детством, с его мирком, Толстой заставляет этих лиц жить, действовать, реагировать на окружающее, и в этих реакциях постепенно раскрывается характер данного лица, приподнимается завеса над его внутренним миром, и читатель незаметно видит себя уже окруженным этими лицами. Он словно живет среди них, с полуслова понимает их и улавливает все их индивидуальные особенности. Для этого нужно показать того же Карла Ивановича в разных ситуациях, в разных жизненных обстоятельствах.

Папа̀ намеревается везти детей в Москву. Карлу Ивановичу готовы отказать от места, и мы видим Карла Ивановича взволнованного, негодующего на людскую несправедливость, заставляющего детей в виде случайного диктанта писать немецкую фразу: «Из всех пороков самый тяжкий есть неблагодарность». Карл Иванович слишком взволнован, он оставляет детей одних в классной и идет посетовать на свою судьбу к своему приятелю — дядьке Николаю. Но по барской прихоти папа̀ к вечеру перерешает вопрос об отставке Карла Ивановича: «700 рублей в год никакого счета не делают, et puis au fond c’est un très bon diable», — и Карл Иванович растроган... и, вместе с тем, подает странную записку, в которой ставит в счет свои подарки детям, — это дает право автору обобщить: «Прочтя эту записку... всякий подумает, что Карл Иваныч больше ничего, как бесчувственный и корыстолюбивый себялюбец, — и всякий ошибется», и несколько ниже: «Что Карл Иваныч в эту минуту говорил искренно, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце; но каким образом согласовался счет с его словами, остается для меня тайной». Однако, силой мастерства автора загадки личности постепенно раскрываются. Мы наблюдаем Карла Ивановича в разнообразных жизненных условиях. Вот он торжественный, подносящий в день именин подарок бабушке; вот он желающий отвести душу в своей компании и кутнуть у друга-немца, портного Schönheit; вот он сентиментально влюбленный, о чем мы узнаем по клочку нелепых стихов, унесенных тайком Николенькой из бумаг Карла Ивановича.

Постепенно мы знакомимся со всеми сторонами этого своеобразного человека, несколько наивного, примитивного, загнанного судьбой, одинокого, любящего при случае пофантазировать и прихвастнуть для красного словца, мягкого, сердечно расположенного к своим воспитанникам, при всей своей внешней суровости в делах учения, неподатливости и требовательности. Он, благодаря искусному перу автора, очень живо контрастирует и с Herr Frost, и со сменившим его французом Жеромом, и с гувернанткой Мими, своим недругом и предметом плохо скрываемого недоброжелательства. Но только к концу, когда интерес к Карлу Ивановичу оправдан, когда ясна его значительная роль в детских воспоминаниях Николеньки и ясно впечатление, произведенное им на читателя, Толстой дает во весь рост его биографию, рассказанную не без преувеличений самим Карлом Ивановичем, — перед тем, как с ним расстаться навсегда, — и Николеньке и читателю.

- 100 -

Может быть, наиболее рельефная фигура в рассказе — это папа̀. Весь его облик дан с изумительной четкостью. Интересны изменения, которые вносились Толстым в связи с характеристикой папа̀. Сначала она стояла в начале рассказа. В третьей редакции глава «Что за человек был мой отец» по счету была четвертой. В каноническом тексте характеристика отставлена значительно дальше и составляет содержание главы X. Очевидно, Толстой считал необходимым, чтобы облик лица раскрылся предварительно в поступках и был показан в действии. В самой характеристике на первом плане стоит описание внешнего habitus’a папа̀. Особенно ярко описание папа̀ во второй редакции. Толстой тут через расположение вещей вокруг папа̀ выясняет характерные для него умение жить и блеск его натуры. Портретность облика доведена здесь до виртуозности, — в этом легко убедиться, сравнив литературный образ Иртеньева с его прототипом (в Литературном музее имеется портрет А. М. Исленьева, служащий живой иллюстрацией описания Толстого, вплоть до позы, деталей обстановки).

Других лиц Толстой специально не характеризует вовсе. Таков, например, Володя, отрывочную характеристику которого можно найти лишь на последних страницах «Отрочества». До этого он показан в разнообразии своих поступков. Мы уже не говорим о том, что главное действующее лицо — Николенька — выявляется лишь в своих действиях и эволюции мыслей и чувств. Правда, в конце «Отрочества» есть ряд глав с названиями: «Володя», «Папа̀» «Бабушка», но это не характеристики в собственном смысле, а особый план повествования, когда рассказ вьется вокруг того или иного лица, отмечая особые перемены (поступление Володи в университет, болезнь бабушки и т. д.). Очень изящную двойную характеристику дает глава «Катенька и Любочка», где черты обеих девочек изображены по контрасту.

Совсем особое место в отношении характеристики занимает maman. Описания ее наружности почти не дано вовсе. Отмечены только родинка на шее и нежная сухая рука. Автор прямо говорит: «Общее выражение ускользает от меня» (I, 8). Это дало повод некоторым критикам говорить о неудачности, смутности образа maman. Некоторые литературоведы (например, М. Цявловский) ставят это в связь с тем, что при создании этой фигуры у Толстого не было прототипа, между тем как по отношению к другим персонажам такие прототипы имелись. Овсянико-Куликовский прямо говорит: «Толстой сумел бы силою творческого воображения рассеять этот туман, оживить угасшие чувства и воскресить полузабытый образ, если бы только он когда-либо знал их. Но этого-то условия, как известно, и не было, и вот почему в повести «Детство» так бледны, так художественно бессильны страницы, посвященные «maman», вот почему они отмечены всеми признаками сочиненности, искусственного, головного построения»19.

Мне представляется, что аттестация Овсянико-Куликовского несправедлива и значение образа maman им не понято вовсе. Некоторая нереальность и смутность этого образа объясняются не художественным бессилием Толстого или отсутствием жизненных впечатлений, а особой функцией образа maman. Это образ лица, отлетающего от жизни, поэтому он не может быть красочным. Излишняя телесность и рельефность облика maman мешали бы месту и функции этого образа в рассказе. Maman и должна быть бестелесной. Ведь нужно помнить, что, «отлетая к миру лучшему, ее прекрасная душа с грустью оглянулась на тот, в котором она оставляла нас; она увидела мою печаль, сжалилась над нею и на крыльях любви, с небесною улыбкою сожаления, спустилась на землю, чтобы утешить и благословить меня» (I, 85). Возможность этого образа подготовлена бестелесностью облика maman. Папа̀, с его лысиною, накинутым верхним платьем, подергиванием плеча, ромом, сигарами и ружьями, со всеми его телесными, физическими аксессуарами, довольно трудно себе представить на крыльях любви

- 101 -

спускающимся на землю и т. п. Да, maman не земная, не вещественная, призрачная, почти мечта, потому что Николенька не успел еще внутренно прозреть, как матери не стало. Нужно хорошо понять функцию этого образа, чтобы перестать сравнивать его с рельефностью изображения других фигур «Детства». Maman так прекрасна по замыслу Толстого, что нельзя ее конкретно обрисовать. Следует отметить, что в первом наброске Толстой пытался обрисовать облик maman в конкретных чертах, он подробно описал лицо maman и отдельные части — глаза, нос, рот, зубы, уши (ср. стр. 104—105 первого тома). Но Толстой сознательно откинул эту конкретную зарисовку, — maman должна была стать в особом плане, где неуместно такое описание.

Иллюстрация:

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ИСЛЕНЬЕВ. ПРОТОТИП ПАПА

В «ДЕТСТВЕ И ОТРОЧЕСТВЕ»

Портрет маслом неизвестного художника

Литературный музей, МоскваДиалоги тоже держатся в пределах exposé. Их функции так же вспомогательны, как и функции характеристик. Основное — в автобиографическом, психологическом рассказе выявить отношение и движение мыслей и чувств по поводу происходящего. Поэтому Толстым изображаются те разговоры,

- 102 -

которые служат отправной точкой для размышлений Николеньки или которые производят на него значительное впечатление в смысле его эволюции и т. п. Николенька рефлектирует, когда происходит разговор у папа̀ с Яковом или между Карлом Ивановичем и Николаем, у бабушки с Корнаковой и Иваном Ивановичем или же у самого Николеньки с Катенькой. Последний разговор очень существенный, он раскрывает перед Николенькой новые горизонты жизни. Все эти разговоры, взятые в отдельности, не представляют чего-либо целостного, отмежеванного, замкнутого, они обрываются и сходят на-нет, переходя в размышления и оценки самого Николеньки. Поэтому в большинстве случаев они кратки. Более продолжительны те диалоги, в которых активно участвует сам Николенька, ибо здесь непосредственно выявляется натура героя. Таково содержание последних глав «Отрочества» — «Рассуждения» и «Начало дружбы». В сущности, можно указать лишь один разговор, который развернут безотносительно к герою и который не служит поводом для анализов Николеньки. Это — диалог папа̀ с maman относительно странников во время обеда первого дня. Он нужен, чтобы раскрыть разницу миросозерцания и точек зрения папа̀ и maman. Значение этого диалога, в котором обнаруживаются идеализм maman и практицизм папа̀, в отношении главной линии повествования играет вторично-вспомогательную роль (в отличие от первично-вспомогательной роли других диалогов). В этом диалоге обнаруживаются характеры родителей, а жизненные установки их важны в связи с их взаимоотношениями с Николенькой, так что в конце концов нужна и эта беседа, как вспомогательная линия рассказа. Этот диалог представлен объективно, личности Николеньки тут не чувствуется; свидетельством этой объективности может служить то обстоятельство, что данный разговор в первой редакции был распределен между действующими лицами, как роли для диалога, произносимого на сцене. В следующих редакциях повести Толстой значительно сжал этот диалог.

Итак, все обычные ингредиенты рассказа, как мы видим, введены в русло трех основных элементов. Каждый из этих трех составных элементов четко выявлен автором. В простом и кратком рассказе (первый элемент) о незамысловатом событии жизни Толстой очень ценил живость и непосредственность. Он всегда стремился представить этот элемент наглядно. Лучше всего для автора поместить его в начале главы. Это явствует из того, как Толстой работал над своими черновиками; так, в окончательном тексте главы VII «Отрочества» очень хорошо сразу дана ее тема: «Дробь». — «Боже мой, порох! — воскликнула Мими задыхающимся от волнения голосом. — Что вы делаете? Вы хотите сжечь дом, погубить всех нас» (II, 21). В первой редакции структура совсем не такая ударная. Начинается глава фразой типа беглого рассказа: «Как я уже говорил, шесть недель траура не оставили во мне почти никаких воспоминаний...» (II, 259). В окончательном тексте этого нет совсем; также выпущен предварительный разговор Володи с Любочкой, и, хотя в первой редакции поведение Володи очерчено очень ярко, а настойчивость Мими, спутавшей дробь с порохом, более мотивирована, тем не менее построение главы в последней редакции гораздо более выпуклое и яркое.

Второй элемент — explanatio — подлинная стихия творчества Толстого: сюда он вкладывал свои самобытные черты. Его субъективная установка уже здесь отличается теми признаками, которые характерны для всего творческого пути Толстого. Это — беспощадность психологического анализа, попытка вскрыть всю подноготную, все детали самочувствия, не щадя самолюбия героя, желание слить все чувства в один тонус со всеми противоречивыми уклонами. Вспомним искренность печали Николеньки в связи со смертью матери и вместе с тем озабоченность тем, чтобы новый полуфрачок не слишком жал подмышками; с одной стороны, подлинное горе, с другой

- 103 -

— рисовка в связи с тщеславным чувством. В такого рода анализах Толстой через Стерна нашел самого себя.

И, наконец, в-третьих, он нашел надлежащую функцию для тех отступлений и вставок, которые подчас так неуместны в «Четырех эпохах развития»; в окончательном тексте Толстой ввел эти вставки в надлежащее русло, приурочив их к определенным местам без заметной ломки текста. Это было вполне целесообразно для того стиля тектонического рассказа, на котором, в конце концов, остановился Толстой. Особое значение здесь получили эмоциональные концовки, которых в одном «Детстве» имеется четыре — в явно выраженном виде. Если взять самую типичную из них, например, о детстве, то обнаружится их явное родство с эмоциональными вставками Тёпфера. В самом деле, мы читаем в главе XV повести Толстого:

«Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными побуждениями? Где те горячие молитвы? Где лучший дар — те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению. Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?» (I, 45).

Тёпферовские отступления того же точно типа. Вопросительная форма отдельных предложений весьма характерна для Тёпфера. Приведу два примера. Первый: