- 14 -

ТОЛСТОЙ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА

Статья Г. Лукача

«Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».

Ленин1.

Эта глубокая и проницательная ленинская оценка дает ключ к определению места, которое Лев Толстой занимает в мировой литературе, в развитии художественного реализма. Надо сказать, однако, что мысль Ленина не была ни по-настоящему понята, ни даже принята очень многими исследователями, называющими себя марксистами.

Мировая слава великого писателя, общественное значение его творчества в России начала XX столетия — все это заставляло наиболее известных теоретиков, примыкавших к II Интернационалу, высказать свое отношение к Толстому. Но сложнейшие общественные явления, отразившиеся в произведениях Толстого, были ими поняты односторонне или не поняты совсем, — а поверхностный или неверный анализ социальных основ творчества Толстого неизбежно приводит к поверхностной или совершенно ложной трактовке особенностей его творчества.

Ленин называет Толстого «зеркалом русской революции» и прибавляет, что на первый взгляд такое определение может показаться странным: «Не называть же зеркалом того, что̀ очевидно не отражает явления правильно?»2. Но Ленин, как везде и всегда, не останавливается здесь на констатации противоречия, обнаружившегося при первом взгляде; он докапывается до глубочайших его основ и показывает, что данное противоречие представляет собой необходимую форму, в которой проявляется многообразный и сложный процесс революционного развития.

В противоречивости общественных взглядов и художественных образов Толстого, в неразрывном переплетении всемирно-исторического величия и детской слабости этого писателя Ленин видит философское и художественное отражение силы и слабости социального протеста крестьянских масс, нараставшего в период после реформы 1861 г. и до революции 1905 г. Это позволило Ленину глубоко оценить искусство, с которым Толстой изображает основные черты, характеризующие весь этот исторический период, мастерство, с которым Толстой изображает и помещиков и крестьян. В произведениях Толстого заключена широкая, меткая, наполненная ненависти критика современного русского общества; Ленин с полной конкретностью определяет содержание этой критики и доказывает, что в ее основе лежит патриархальное, наивно-крестьянское мировоззрение. Толстой, по Ленину, выражает настроения тех миллионных масс русского народа, которые уже ненавидят господ сегодняшней жизни, но еще не дошли до сознательной, последовательной борьбы против них. Именно с этой точки зрения Ленин говорил о мировом значении Толстого, как художника. Максим Горький передает следующие его слова о Толстом:

- 15 -

«— Какая глыба, а? Какой матёрый человечище! Вот это, батенька, художник... И, — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было... — Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого»3.

Прямо противоположен подход к Толстому теоретиков из II Интернационала. Они совершенно не понимают революционного значения крестьянского протеста, и это не позволяет им проникнуть дальше непосредственно видимой поверхности произведений Толстого, привязывает их исключительно к внешней тематике этих произведений. Но, не понимая классового характера творчества Толстого, эти «марксисты» отвергали, в то же время, и легенду о мнимой общечеловечности, универсальности, которую приписывала Толстому русская и европейская буржуазная критика. Поэтому им неизбежно приходилось, более или менее открыто, отрицать широкий общественный характер творчества Толстого. Плеханов, например, ставя вопрос о том, «откуда и докуда» можно признать Толстого явлением прогрессивным, подчеркивал, прежде всего, именно общественно-критическую деятельность Толстого; однако, его оценка этой деятельности прямо противоположна той оценке, какую давал Ленин. Сознательные представители трудящегося населения, — говорит Плеханов, — «ценят в Толстом такого писателя, который хотя и не понял борьбы за переустройство общественных отношений, оставшись к ней совершенно равнодушным, но глубоко почувствовал, однако, неудовлетворительность нынешнего общественного строя. А главное — они ценят в нем такого писателя, который воспользовался своим огромным художественным талантом, для того, чтобы наглядно, хотя, правда, только эпизодически, изобразить эту неудовлетворительность»4 [подчеркнуто мной. — Г. Л.].

Сходные с этой и не менее неправильные оценки основного содержания творчества Толстого можно найти и у других представителей меньшевистской критики. И не случайность, что все ложные тенденции меньшевистской эстетики получили доходящую до карикатурности законченность в высказываниях о Толстом самого яростного врага марксизма-ленинизма Иудушки-Троцкого.

Несмотря на очевидную несостоятельность меньшевистских взглядов, было бы легкомыслием ограничиться игнорированием их; ведь они живут еще в рассуждениях наших вульгарных социологов, хотя бы и в скрытой форме. Приведем пример: В. М. Фриче в статье, которая всего несколько лет назад была напечатана в качестве предисловия к немецкому изданию ленинских статей о Толстом, назвал Толстого «субъективным художником». В полном согласии с буржуазной критикой, Фриче считал, что настоящей убедительности Толстой достигал только в изображении своего класса, т. е. дворянства. Но принадлежность к дворянству ограничивает, по Фриче, не только тематику Толстого, нет, «он совершенно открыто идеализировал его [дворянства. — Г. Л.] образ жизни: затушевывал его теневые стороны, т.-е. освещал определенные явления не всесторонне, не объективно, а тенденциозно»5. Как мог при этом Толстой быть великим реалистом, а не заурядным апологетом русского дворянства — это остается непонятным.

Разрабатывая проблемы, которые выдвигаются творчеством Толстого, уясняя себе его действительное значение, мы должны разоблачить не только лживые легенды буржуазного литературоведения, но и «принципы» меньшевистской, вульгарно-социологической критики. Надежной опорой для нас послужит тот единственно правильный анализ Толстого, который дан Лениным, углубившим и развившим на марксистской основе все ценное, что дали для понимания Толстого великие русские критики — революционные демократы.

- 16 -

I

Творчество Толстого является «шагом вперед» для всей мировой литературы благодаря тому, что художественный реализм достиг в нем нового, более глубокого развития. Условия, в которых происходило это развитие, были, однако, весьма своеобразны.

Толстой продолжил традиции великого европейского реализма XVIII и XIX столетий, традиции Фильдинга и Дефо, Бальзака и Стендаля. Но в годы, когда творил Толстой, пора реалистического расцвета в Европе уже давно миновала: к этому времени на Западе уже господствовали тенденции, разрушающие великий реализм. Литературная деятельность Толстого, рассматриваемая с точки зрения мировой литературы, это — мощное движение против течения, успешное противодействие гибели великого реализма.

Этим контрастом, однако, не исчерпывается своеобразие положения Толстого в мировой литературе. Было бы теоретической неуклюжестью, неоправданной прямолинейностью доводить этот контраст до его логического предела и изображать дело так, будто Толстой, сурово отвергая все литературные направления своего времени, неуклонно и неподвижно стоял на почве старых реалистических традиций.

Прежде всего, Толстой вовсе не являлся продолжателем артистически-стилистических сторон этих традиций.

Мы не будем здесь касаться его отдельных суждений о прежних и современных ему писателях-реалистах; эти суждения, как и у большинства выдающихся писателей, нередко противоречивы и подчиняются его собственным потребностям в различные творческие периоды. К мелочному натурализму современников Толстой относился с гневным и справедливым презрением. Но в одном из разговоров с Максимом Горьким он назвал Бальзака, Стендаля и Флобера величайшими писателями Франции, не делая никаких оговорок относительно Флобера. Оговорки он делает в той же беседе только при упоминании о Мопассане — для того, чтобы отделить его от братьев Гонкур, которых он называет клоунами. В более раннем предисловии к сочинениям Мопассана Толстой также не делает ни одного критического замечания по поводу упадочных тенденций в реализме Мопассана.

Трудно найти у Толстого и прямое стилистическое влияние предшествующих ему великих реалистов. Принципы его творчества являются продолжением их традиций объективно. Субъективно же они вырастали непосредственно из проблем его времени: из его взглядов на взаимоотношения между эксплоатируемым крестьянством и эксплоататорами. Конечно, изучение образцов старой реалистической литературы сыграло большую роль в выработке толстовского стиля; было бы, однако, ошибкой выводить стиль Толстого непосредственно из стиля старых реалистов, отыскивая здесь некую формально-литературную преемственность.

Развиваемые Толстым старореалистические традиции предстают у него всегда в форме оригинальной, проникнутой духом его времени и чуждой эпигонству. Толстой всегда актуален в самом точном смысле, т. е. не только по содержанию, не только по общественным проблемам, которые его произведения отражают, но и в чисто художественном отношении. Поэтому и многие черты художественной манеры Толстого близки к художественной манере его европейских современников. Однако; здесь интереснее и важнее всего то, что даже эти общие черты играют у них и у Толстого совершенно различную роль. У западных писателей второй половины XIX века они являются признаком упадка великого реализма, объективно способствуют его скорейшему распаду, влекущему за собой также и формальное разложение романа, новеллы, драмы; у Толстого же, в связи с основной линией всего творчества этого писателя, те же черты являются элементами оригинальной и большой литературной формы, своеобразно развивающей традиции великого

- 17 -

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Фотография 1907 г.

Частное собрание, Москва

- 18 -

реализма и возводящей реализм мировой литературы на новую высоту.

Изучение этого своеобразия толстовского стиля в связи с неповторимым своеобразием исторического положения Толстого и должно быть исходным пунктом для анализа его произведений с точки зрения всемирной литературы.

Без понимания этого своеобразия непонятен будет и мировой успех произведений Толстого; ведь Толстой произвел огромное впечатление, именно как писатель современный, новый не только по содержанию, но и по форме. Его приветствовали (приблизительно с 70-х годов) те литературные круги, для которых традиции европейского реализма, господствовавшего до 1848 г., имели все меньшее значение, в которых иногда встречалось даже решительное и прямое противодействие этим традициям.

Нельзя забывать о том воодушевлении, с каким Толстой был принят, как художник, почти всеми писателями-натуралистами и пост-натуралистами. Конечно, не им, в первую очередь, обязан Толстой своей всемирной известностью; однако, такой широкий успех во всех странах мира, длящийся вплоть до наших дней, не был бы возможен, если бы почитатели различных современных художественных направлений не находили (или не стремились найти) в Толстом родственных им и поддерживающих их элементов. Всевозможные натуралистические «свободные театры» в Германии, Франции и Англии часто исполняли в первых своих спектаклях «Власть тьмы», так как в этой пьесе они полагали найти настоящий образец натуралистической драмы. Это нисколько не помешало тому, что немногим позднее Метерлинк теоретически обосновывал свой «новый» драматический стиль, ссылаясь на «Привидения» Ибсена и «Власть тьмы» Толстого. Всевозможные попытки этого рода продолжаются до наших дней.

Ясно, что в основе таких попыток лежит глубокое недоразумение. Наиболее сильные из современных Толстому критиков, например, Франц Меринг в Германии, с самого начала видели в этом недоразумение. Меринг прямо сказал, что художественная манера Толстого — не говоря уже о его общем мировоззрении — не имеет ничего общего с немецким натурализмом. Однако, если мы и поймем ложность такого присвоения Толстого натуралистами и символистами, то сам по себе факт такого присвоения этим еще не уничтожается. Бесспорно, что реакционные художники, Метерлинк или Мережковский, в действительности не имеют права опираться на творчество Толстого. Но понимание нами этой неправоты заставляет лишь по-иному ставить и конкретнее разбирать интересующий нас вопрос; упразднить его оно не может. А вопрос заключается в следующем: почему Толстой мог оказывать такое огромное воздействие на писателей, представляющих упадок реализма, на робких натуралистов или открытых антиреалистов, а также на их читателей и поклонников? Почему эти писатели и их приверженцы приняли Толстого, одновременно отвергая старых реалистов, третируя их, как устарелых «романтиков» или, попросту, как «ветхий хлам»? (Разумеется, такого рода почитатели Толстого никогда не понимали ни его сложности, ни его подлинного величия. Во всей необъятной буржуазной литературе о Толстом с трудом можно отыскать несколько метких замечаний о нем, как о художнике; нечего и говорить, что хотя бы отдельных ценных замечаний относительно общественной основы его взглядов там и искать нечего.)

Не трудно установить, какие стороны мировоззрения Толстого оказались желанными и приемлемыми для буржуазных современников. Это — те стороны, в которых отражалась слабость русского крестьянского движения. Это — романтическая, иногда даже чисто реакционная критика капитализма, принимающая у Толстого-художника и в особенности у Толстого-мыслителя форму критики, направленной против цивилизации вообще. Это — изображение беспомощности человека перед лицом общественных сил, переданной

- 19 -

с величайшей правдивостью, но могущей быть истолкованной (такое толкование часто встречается и у самого Толстого), как вечное бессилие человека перед «судьбой» и т. д.

Гораздо труднее определить соответственные стороны Толстого, как художника. У него нет ничего общего с мелочным натурализмом, рабски копирующим действительность; еще дальше он от ирреалистических тенденций тех «школ», которые появились на почве дальнейшего упадка натурализма. Однако, надо признать, что различные литературные направления второй половины XIX в. действительно могли присоединиться к определенным отдельным сторонам толстовской художественной манеры и писательской техники, — правда, только при условии полного пренебрежения к подлинному и конкретному значению этих элементов во всей художественной системе Толстого.

Так, натуралисты подчеркивают у Толстого точное, чувственно ощутимое изображение ежеминутно изменяющейся внутренней и внешней жизни человека, прежде никогда не удававшееся точное изображение изменчивых состояний человеческого тела и духа и т. д. Все это — художественные задачи, которых в такой форме никогда себе не ставил старый реализм, но которые (если их отделить от той связи с общественно-идейным целым, какую они имеют у Толстого) стремится разрешить натурализм. Что касается представителей тех «новейших» направлений, для которых характерны поиски выхода из банальной обыденщины натурализма, то они были потрясены способностью Толстого, при всей его восприимчивости к малейшим и ничтожнейшим явлениям повседневной жизни, никогда не растворяться в этой повседневности, всегда преодолевать ее и возвышаться до пафоса подлинно великого искусства.

Правда, взаимоотношение такого «импрессионизма» Толстого с широтой и величием его искусства осталось для пост-натуралистических писателей еще большей загадкой, чем сущность искусства Толстого для натуралистов. Тот факт, что после спада волны натурализма в XX веке Достоевский все более и более соперничал во влиянии с Толстым, еще раз подтверждает, как быстро уменьшается для литературы, развивающейся в сторону антиреализма, возможность разобраться в этой загадке хотя бы теоретически, не говоря уже о том, чтобы освоить ее художественно-практически. Широкое распространение в Германии книги Мережковского о Толстом и Достоевском тоже с достаточной ясностью указывает на границы, в которых возможно влияние Толстого на буржуазную литературу в период империализма.

Но, как ни превратно было толкование, даваемое реализму Толстого в эпоху открытой войны против реализма, надо признать, что влияние Толстого никогда не исчезало. Напротив, в последние предвоенные годы оно все увеличивалось, и это объясняется вовсе не одним только идеологическим отражением страха значительной части радикальной интеллигенции перед реальными последствиями наступающей мировой войны и перед угрозой пролетарской революции.

Реакционные элементы мировоззрения Толстого (в особенности теория непротивления злу) были возвеличены, как никогда прежде, во времена расцвета экспрессионизма; однако, одновременно усилилась и более глубокая, более близкая к подлинному Толстому форма влияния его творчества — влияние его на новое поколение буржуазных гуманистов. Ромен Роллан был первым, кто указал на величие Толстого именно с этой позиции. (К сожалению, в данной статье мы лишены возможности остановиться подробнее на вопросе о взаимоотношении народных тенденций искусства у Толстого и у Ромен Роллана.) Но и другие писатели-гуманисты — Томас Манн, Стефан Цвейг и др., — исходя из той же точки зрения, провозглашают Толстого великим писателем. Эти писатели стремятся прежде всего открыть

- 20 -

основное содержание толстовского мировоззрения и искусства, связать его большой реализм с гуманистическими тенденциями.

Ограниченность буржуазного гуманизма отчетливо проявилась в том, что и здесь реализм Толстого казался чем-то странным и «чудовищным»; противоречивая, но закономерная и органическая форма, в которой выразился гуманизм Толстого, воспринималась скорее, как загадочное соединение в одном лице беспощадного реалиста и великого проповедника человечности.

Как пример, приведем суждение Стефана Цвейга:

«В пейзаже Толстого всегда чувствуется осень: скоро наступит зима, скоро смерть завладеет природой, скоро все люди и вечный человек в нашем духе изживут себя. Мир без мечты, без иллюзий, без лжи, ужасающе пустой мир... в нем нет другого света, кроме неумолимой правды, кроме его ясности, такой же неумолимой... Искусство Толстого... всегда только аскетически-свято, прозрачно и трезво, как вода, — благодаря его чудесной прозрачности можно заглянуть в самые большие глубины, но это познание никогда не напоит душу, не даст ей полного удовлетворения и восторга»6.

Здесь чувствуется, как захвачен Цвейг высоким реализмом Толстого, недостижимым в современной Европе. Но, вместе с тем, видно и то, как чужд реализм европейскому писателю-гуманисту того времени, какой неразрешимой задачей он для него является.

II

Несмотря на своеобразный характер влияния, которое Толстой оказал на Европу, оно все же не представляло собой явления исключительного. Толстой вошел в мировую литературу в то время, когда Россия и Скандинавские страны внезапно и с беспримерной быстротой завоевали себе в европейской литературе ведущую роль. До того, в предшествующие годы XIX столетия, основное русло литературы проходило через передовые страны Запада — через Англию, Францию и Германию. Писатели других наций только эпизодически появлялись на всемирном литературном горизонте. В 70—80-х годах это положение круто изменилось. Правда, славе всей русской литературы предшествовала слава, которую завоевал во Франции и Германии Иван Тургенев; однакоже, с одной стороны, влияние Тургенева не может сравниться ни по широте, ни по глубине с влиянием Толстого и Достоевского, а с другой стороны, влияние Тургенева в значительной мере объясняется тем, что многие черты его искусства были сходны с французским реализмом его времени. В противоположность этому, для силы воздействия Толстого и скандинавских писателей — и прежде всего Генриха Ибсена, достигшего мировой славы одновременно с Толстым, — большое значение имело своеобразие их тематики и художественной манеры. В своем письме Паулю Эрнсту (5 июня 1890 г.) Энгельс подчеркивает, что «за последние двадцать лет Норвегия пережила такой расцвет в области литературы, каким не может гордиться ни одна страна, кроме России... норвежцы создают гораздо больше духовных ценностей, чем другие нации, и накладывают свою печать также и на другие литературы, в том числе и на немецкую»7.

Отмечая особый, чуждый западной литературе характер, который усилил впечатление, произведенное русской и скандинавской литературой, мы далеки от того, чтобы отождествлять это явление с декадентским культом экзотики, свойственным искусству в период империализма. Преклонение перед средневековыми мистериями, негритянской скульптурой, китайским театром есть, конечно, признак глубокого распада реализма и явной неспособности буржуазных писателей (за исключением немногих выдающихся гуманистов) хотя бы отчасти понять задачи подлинного реализма.

Могучее влияние России и Скандинавии вторглось в литературу, переживающую

- 21 -

глубокий кризис. Натурализм всесторонне разрушал художественные основы великого реализма. Однако, не надо забывать, что крупнейшие из писателей, делавших это дело разрушения, — Флобер, Золя, Мопассан — сами стремились к большим художественным целям и достигали иногда подлинного величия. В среде их читателей и последователей также еще жило стремление к большой литературе.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Акварель И. Е. Репина, 1887 г.

Третьяковская галлерея, МоскваБлагодарная почва для восприятия русской и скандинавской литературы была подготовлена широко распространенным чувством, что европейский реализм клонится к упадку, и жаждой реалистического искусства, великого и современного. В русской и скандинавской литературе, даже у писателей менее значительных, чем Толстой, была невиданная для тогдашней Европы изобразительная мощь — значительность композиций и персонажей, интеллектуальная высота в постановке и разрешении проблем, смелость концепций, решительность в подходе к большим вопросам. Это сразу выдвинуло их на первое место.

Весьма сдержанный в своих суждениях Флобер с энтузиазмом приветствует «Войну и мир». (Он критикует только те части романа, где философия истории Толстого выражена прямо и непосредственно.) «Благодарю вас, — пишет он Тургеневу, — за то, что вы дали мне прочесть роман Толстого. Он — первоклассный! Какой он художник и психолог! Мне кажется, он подымается иногда до шекспировской высоты! У меня вырывались крики восторга при чтении этой вещи... а ведь она длинна!»8. Такой же энтузиазм вызвали тогда в широких кругах западноевропейской интеллигенции драмы Ибсена.

Флобер, в соответствии со своим мировоззрением, говорит только о художественной стороне произведений Толстого. Но широкое влияние этого великого писателя так же, как и скандинавов, отнюдь не основано на чисто художественной яркости. Гораздо сильнее действовало другое: те же вопросы, которые занимали умы западноевропейцев, ставились и в русской

- 22 -

и скандинавской литературе, но много глубже, и ответы на них давались гораздо более решительные и выраженные притом в необычайной, привлекательной форме. С этой необычайностью и резкостью в произведениях русских и скандинавских писателей сочеталась почти классическая литературная строгость, которая не производила, однако, впечатления академизма и устарелости, но вполне естественно выражала остро-современные проблемы на вполне современном языке.

К чисто этическому характеру больших романов Толстого, кажущемуся почти невероятным для западноевропейской литературы того времени, мы вернемся позднее. Здесь же, где речь идет не о самых произведениях, а об их влиянии на Европу, мы, в подтверждение нашей мысли, укажем еще на строгость построения ибсеновских драм. В то время, когда драма все больше и больше превращалась в описательное изображение среды, Ибсен построил сосредоточенное драматическое действие, напоминавшее современным читателям и зрителям об античной драме (см. современную Ибсену литературу о «Привидениях»); в то время, когда диалог все больше и больше терял напряженность и превращался в фонограмму повседневной речи, Ибсен писал диалог, каждая фраза которого вскрывала новую черту характера и подвигала вперед развитие действия в целом, — диалог, исполненный жизненной правды, в глубочайшем смысле этого слова, и все же никогда не являющийся простой копией обыденной речи. Недаром в широких кругах западноевропейской радикальной интеллигенции возникло представление о том, что в русской и скандинавской литературе родилась новая классика или, по крайней мере, появились предтечи грядущей классической литературы.

Надежды европейских передовых литераторов на то, что русская и скандинавская литература знаменует собой зарю, предвещающую новый восход всего европейского искусства, были основаны на иллюзии, на незнании общественных условий, определяющих собой декаданс буржуазной литературы, и условий, вызвавших единственное в своем роде явление — позднее цветение литературы в Скандинавии и России.

Фридрих Энгельс ясно видел, в чем заключается своеобразие этой литературы, и точно указал, в чем состоял особый характер общественной почвы, на которой она выросла. Вот что он писал в уже цитированном нами письме Паулю Эрнсту: «Каковы бы ни были недостатки ибсеновских драм, в них все же отображен — хотя и маленький, средне-буржуазный, — но неизмеримо выше немецкого стоящий мир, в котором люди еще обладают характером, способны к инициативе и действуют самостоятельно, хотя часто и причудливо с точки зрения иноземного наблюдателя. Все это я считаю нужным основательно изучить, прежде чем выступать со своим суждением»9. Энгельс подчеркивает здесь также причину, благодаря которой русская и скандинавская литература произвела такое впечатление в Европе: в то время, когда буржуазная действительность все больше лишает людей характера, инициативы и самостоятельности, когда честные писатели только и могут изображать обнаглевших любителей наживы и их глуповато-наивные жертвы (Мопассан), — в это время «северная» литература показывает целый мир, в котором люди, пусть с трагическим или траги-комическим исходом, но все же яростно напрягая все силы, пытаются противостоять реакции. Герои русской и скандинавской литературы продолжают борьбу, начатую героями европейской литературы, и они терпят поражение, в конечном счете, от тех же общественных сил. Но они борются и погибают несравненно героичнее, чем их европейские современники. Если вы сравните Нору или фру Альвинг у Ибсена с героинями европейской «семейной» трагедии того времени, то вам будет ясна не только дистанция между ними, но и то, почему эти персонажи Ибсена с такой силой воздействовали на публику.

Буржуазная идеология, после 1848 г., Июньской революции и в особенности

- 23 -

после Парижской Коммуны, решительно повернула в сторону апологетики. Национальным объединением Германии и Италии были разрешены основные проблемы буржуазной революции в крупнейших странах Запада (правда, чрезвычайно показательно, что и в Италии и в Германии решение было не революционным, а реакционным). Теперь центром общественной борьбы стала, с совершенной очевидностью, борьба буржуазии против пролетариата. Поэтому и основная линия развития буржуазной идеологии все больше направляется на защиту буржуазии от притязаний пролетариата. Экономические основы империализма развертываются все больше, и они все сильнее воздействуют на буржуазную идеологию.

Это, конечно, отнюдь не означает, будто все писатели Европы стали к этому времени сознательными апологетами буржуазии: и в этот период нет ни одного выдающегося писателя, который не стоял бы в возмущенной или иронической оппозиции к буржуазному обществу. Но пределы оппозиции и художественная сила ее выражения были обусловлены развитием буржуазного общества в сторону упадка, были сужены им и ограничены. Из буржуазного мира исчез героизм, исчезли подлинная инициативность и независимость. Настоящие писатели, изображающие это общество хотя бы и в оппозиционном духе, не могли найти ничего иного, как банальную низость и подлость окружающей их жизни. Таким образом, сама действительность, которую они хотели отразить, осуждала их на художественную и идейную натуралистическую узость. Если они, из благородного стремления к большим идеям, и пытались подняться над этой действительностью, то не находили опоры в образцах, не находили жизненного материала, который позволил бы в концентрированном виде изобразить реальную возможность подъема действительности на более высокую ступень. Вследствие этого их тяга к величию не могла увенчаться успехом, становилась бессодержательной, абстрактно-утопической, романтической в дурном смысле слова.

Развитие капитализма началось в России и Скандинавии много позже, чем в Западной Европе. Поэтому идеология в этих странах к 70-м и даже 80-м годам еще не была охвачена апологетической тенденцией. Те общественные условия, которые послужили основой для великого реализма — от Свифта до Стендаля, — еще действовали здесь, правда, в иной, значительно модифицированной форме. Энгельс, в указанном выше письме Паулю Эрнсту, придает большое значение, при анализе творчества Ибсена, тем особенностям общественного развития, которые так резко отличали Норвегию от Германии.

Общественная основа, на которой вырос великий реализм в России, была иная, чем в Скандинавских странах. Пока шла речь о том, чтобы объяснить общеевропейское значение скандинавской и русской литературы, достаточно было определить общие для них условия: запоздалое развитие капитализма, относительно еще небольшое место, занимаемое в жизни всего общества классовой борьбой между пролетариатом и буржуазией, и, соответственно, неразвитость или, по крайней мере, меньшая откровенность апологетических черт в идеологии. Однако, в Норвегии отсталость капиталистического развития имеет другие конкретно-исторические формы, чем в России.

Энгельс настойчиво подчеркивает «нормальность» общественного развития Норвегии: «Вследствие своей изолированности и природных условий страна отстала, но общее ее состояние все время соответствовало производственным условиям и благодаря этому было нормальным». Даже наступление капитала в особых норвежских условиях происходит медленно, от этапа к этапу. «Норвежский крестьянин никогда не был крепостным, и это обстоятельство — как и в Кастилии — накладывает свою печать на все развитие. Норвежский мелкий буржуа — сын свободного крестьянина, и вследствие этого он — настоящий человек по сравнению с жалким

- 24 -

немецким мещанином»10. Все эти обстоятельства, отчасти определившие отсталость капитализма, оказались благоприятными для норвежской литературы. Подъем капитализма вызывает к жизни литературу остро оппозиционную, энергично реалистическую, литературу талантливую и ставящую себе большие задачи.

Дальнейший рост капитализма неминуемо должен был все больше приближать общественный уклад Норвегии к укладу других стран капиталистической Европы, допуская, правда, сохранение некоторых своеобразных черт. Действительно, эволюция норвежской литературы отражает этот процесс постепенного уравнения. Уже последний период творчества Ибсена свидетельствует о том, что вера писателя в силу противодействия капитализму падает; недаром в его драмах все сильнее звучат декадентские ноты и недаром в них все заметнее становится влияние западноевропейской литературы (символизма). Творческая судьба следующего поколения оппозиционных норвежских писателей-реалистов показывает все возрастающее подчинение их реакционным общеидеологическим и литературным течениям Запада, т. е. тенденциям, разлагающим реализм. Еще в довоенное время талантливый критический реалист Арне Гарборг впал в религиозный обскурантизм, а после войны капитулировал сам Кнут Гамсун, поддавшись даже фашистским влияниям.

Реальное историческое значение отсталости капитализма в России совсем иное. Вторжение капитализма в полуазиатскую крепостническую систему царизма вызвало в период с 1861 по 1905 г. то сильнейшее брожение, ту диференциацию во всем обществе, художественным отражением которых Ленин считал творчество Толстого. Особый характер этого общественного процесса определил собой и своеобразие искусства Толстого, а вместе с тем и отличие его от норвежской литературы второй половины XIX в.

Ленин с полной ясностью характеризует это революционное развитие. Он пишет: «Таким образом мы видим, что понятие буржуазной революции недостаточно определяет те силы, которые могут одержать победу в такой революции»11.

Конечно, Толстой не имел и отдаленного представления об истинном характере переворота, который переживала Россия. Но он был гениальным писателем и поэтому правдиво отразил некоторые существенные стороны процесса, происходящего в действительности; вопреки своим общественным взглядам, он стал выразителем определенных сторон развития русской революции. Смелость и величие реализма Толстого возможны были потому, что этот реализм был порожден движением большой исторической значимости, движением, революционным в своей основе. Такой благоприятной общественной почвы не было в то время ни у одного западноевропейского писателя; на ней (различия тут были в зависимости от времени и страны) вырастал великий реализм Европы до 1848 г.

Таким образом, родственность Толстого его великим предшественникам есть результат сходства (в самых общих чертах) общественных ситуаций, обусловивших сущность их творчества. Различие между Толстым и этими писателями, в свою очередь, определено конкретно-историческим различием общественных условий, особенностями русской революции.

Подлинный реализм всегда связан со стремлением писателя вскрыть существенное содержание общественной жизни и рассказать о нем, не боясь выводов. Понимание этой субъективной основы нуждается, однако, в дальнейшей конкретизации. Ведь такое субъективное стремление бывает и у писателей, живущих в период упадка реализма, и, тем не менее, оно не защищает их от пороков идейного и художественного декаданса. Субъективная правдивость писателя только тогда может привести к подлинному реализму, если она является выражением мощного общественного движения. Только такое движение может, во-первых, натолкнуть писателя на

- 25 -

проблемы, побуждающие к изучению и описанию важнейших сторон общественного развития, а во-вторых, только оно может дать писателю твердость, может стать источником мужества и силы, без которых никакое субъективное стремление не бывает истинно плодотворным.

Объективная высота писательской честности, способности вскрывать и изображать существенные стороны жизни общества могла соединяться в условиях классового общества с мировоззрением, несущим в себе много реакционных предрассудков. В таких случаях художественная честность писателя приводила к отражению истины в той мере, в какой позиция писателя была общественно-значительна, т. е. в той мере, в какой противоречия в мировоззрении писателя отражали существеннейшие противоречия объективной действительности. В конечном счете, и это находится в зависимости от того, насколько велик размах общественного движения, насколько глубоки и исторически значительны выдвигаемые этим движением проблемы.

Ленинский анализ русского революционного движения до 1905 г. показывает, что особое положение русского крестьянства, огромное его значение в борьбе за низвержение полуфеодальной самодержавной монархии были одним из существенных моментов всемирно-исторического своеобразия русской революции.

Показав, что Толстой художественно отразил это крестьянское движение, Ленин, тем самым, дал ключ к пониманию того, почему Толстой, в эпоху упадка реализма во всей Европе, мог стать великим писателем-реалистом, равным по значению классикам мировой реалистической литературы. Вместе с тем, указав, что это крестьянское движение представляло собой важную часть высшей формы буржуазной революции — той буржуазной революции, в которой окончательная победа буржуазии была невозможна, — Ленин разъяснил также, почему творчество Толстого является шагом вперед в художественном развитии человечества, в развитии мирового реализма.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Скульптура Н. Н. Ге. Бронза. 1890 г.

Толстовский музей, Москва

- 26 -

Мы сказали, что наличие реакционных черт в мировоззрении великих реалистических писателей прошлого не лишало этих писателей способности широко и верно отражать объективную общественную действительность. Это положение также нуждается в конкретизации. Речь идет здесь не о любых идейных тенденциях писателя. Только те иллюзии, которые с неизбежностью порождаются данным общественным движением, — следовательно, только те, часто трагические иллюзии, которые исторически необходимы, — не служат непреодолимым препятствием для объективного изображения общества. Таковы были, например, иллюзии: Шекспира и Бальзака. Ленин писал: «Противоречия во взглядах Толстого... — действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции»12. Все иллюзии, все реакционные утопии Толстого — от теории Генри Джорджа, якобы, «освобождающей мир», до теории непротивления злу — все эти заблуждения коренятся в современном Толстому положении русского крестьянства. Их историческая неизбежность, конечно, не делает их ни менее реакционными, ни менее утопическими. Однако, историческая обусловленность и значительность этих иллюзий имеют следствием то, что они не только не разрушили реалистической мощи Толстого, но были связаны (правда, в очень сложной и противоречивой форме) с пафосом, величием, глубиной его искусства.

Ясно, что в западноевропейской известности Толстого эти реакционные, утопические черты его творчества часто играли значительную роль. Но если, таким образом, перебрасывался мост от писателя русского патриархального крестьянства к западному буржуазному читателю, то все же этот читатель сталкивался, совершенно неожиданно для себя, совсем не с тем художественным миром, на какой он мог бы рассчитывать, исходя из «мировоззренческих» предпосылок Толстого. Читатель оказывался перед лицом «жестокости» и «холодности», характерных для всякого великого реализма; он видел искусство, вполне современное по тематике и форме выражения, но по самой своей сущности как бы пришедшее совсем из другого мира.

Только крупнейшие писатели-гуманисты послевоенного времени начали понимать, что этот чужой мир — на самом деле их собственный, утраченный ими мир, их невозвратное прошлое. И только эти гуманисты поняли, что в произведениях Толстого снова прозвучал голос из времен великих буржуазных революций. Весьма показательно, что они тем больше понимали это, чем больше их буржуазно-революционный гуманизм изменялся под влиянием социалистического гуманизма, который принесла победоносная пролетарская революция.

III

Эволюция буржуазного общества после 1848 г. разрушает предпосылки великого реализма. Если подойти к этому делу с субъективно-литературной стороны, то мы увидим, что писатели все больше становятся только наблюдателями общества, в противоположность старым реалистам, которые участвовали в жизни общества. Старые реалисты накопляли свои наблюдения в процессе жизненной борьбы, и специальное наблюдение не поглощало полностью труда, посредством которого писатель пытается овладеть действительностью.

Вопрос об одном только наблюдении жизни или о ее переживании — это далеко не узко-художественная проблема; она охватывает весь вопрос об отношении писателя к действительности.

Разумеется, было много писателей, которые со всей горячностью участвовали в жизни буржуазии после 1848 г. Но что это была за жизнь и что она могла дать писателю? Густав Фрейтаг и Жорж Онэ жили одной жизнью с немецким и французским мещанством; это дало их произведениям

- 27 -

теплоту, которая и доставила им недолгую, но широкую популярность. Но в чем сущность их творчества? Неполноценную, узкую, банальную, лживую среду они изобразили адекватными, т. е. узкими, банальными, ложными, средствами. Можно назвать только редкие исключения, когда интенсивное переживание, проникнутое сочувствием реакционным тенденциям после 1848 г., воплощается если не в исторически-значительных, то все же в литературно-незаурядных произведениях (например, произведения Киплинга, в большой мере проникнутые духом английского империализма).

Подлинно честные и подлинно талантливые писатели из буржуазных слоев в эпоху буржуазной реакции не могли сочувствовать идеям и практике своего класса, не могли увлечься ими, отдаться им со всей интенсивностью и страстью одаренной натуры. Наоборот, с отвращением и ненавистью отворачивались они от своего класса. Что же им оставалось? Не находя в действительности такого течения, в котором можно было увидеть выход, не понимая классовой борьбы и перспектив революционного движения пролетариата, они вынуждены были довольствоваться позицией наблюдателей жизни.

По поводу этого изменения в отношении писателей к действительности создано было много различных теорий: флоберовская теория «беспристрастия» («impassibilité»), псевдонаучная теория Золя и золаистов и др. Но гораздо больше, чем эти теории, объясняет сама действительность, породившая их. Позиция наблюдателя, занятая писателем по отношению к действительности, означает, по существу, критическое, ироническое, часто исполненное ненависти и отвращения самоустранение писателя из жизни буржуазного общества. Реалист нового образца становится узким литературным специалистом, виртуозом литературной выразительности; это — кабинетный ученый, «ремесло» которого заключается в описании современной общественной жизни.

Это отчуждение имело своим неизбежным следствием то, что писатель располагал теперь значительно более узким, ограниченным материалом, чем писатель времени великого реализма. Если «новый реалист» хочет описать какое-либо жизненное явление, он должен наблюдать его специально для литературной цели. Естественно, он усваивает прежде всего поверхностные, внешние черты. Действительно одаренный и оригинальный писатель будет, конечно, вести свои наблюдения так, чтобы отыскать в явлении оригинальные стороны, и попытается, по возможности, подчеркнуть оригинальность увиденных деталей всеми доступными ему средствами искусства. Флобер советовал своему ученику, Мопассану, разглядывать какое-нибудь дерево до тех пор, пока он не откроет в нем черты, отличающие это дерево от всех других деревьев, а затем найти такие слова, которыми возможно было бы адекватно передать своеобразие этого дерева.

И учитель и ученик часто выполняли такие задачи с величайшей виртуозностью. Но самая постановка задачи означает сужение целей искусства.

Мы не можем дать здесь исчерпывающее объяснение и критику европейской реалистической литературы во второй половине прошлого столетия. Для задачи, поставленной в настоящей статье, можно удовлетвориться указанием на общие принципы ее эволюции. Мы видели уже, что общественный процесс, который вынуждает лучших, талантливейших буржуазных писателей перейти на позиции наблюдателей действительности, стать артистами-изобразителями наблюдаемой жизни, — тот же исторический процесс неизбежно разрушает основы большого реализма и заставляет писателей заменять недостающее им содержание художественными суррогатами. Флобер понял это положение писателя очень рано и с трагической ясностью. Еще в 1850 г. он писал своему другу юности, Луи Буйлэ: «Мы располагаем многоголосым оркестром, богатой палитрой, разнообразными средствами.

- 28 -

Ловкостью и находчивостью мы обладаем в такой степени, как, вероятно, никто до нас. Но чего нам нехватает, так это внутреннего принципа. Души вещей, идеи сюжета»13.

Это горькое признание Флобера нельзя рассматривать, как преходящее настроение, временное разочарование художника. Флобер проник в самую сущность нового реализма.

Суммируя основные отрицательные черты европейской реалистической литературы после 1848 г. — те черты, которые мы находим даже у крупнейших представителей литературы этого периода, — мы приходим к следующим выводам. Во-первых, из литературы исчезает настоящее эпико-драматическое напряжение, свойственное общественному процессу в действительности. Совершенно частные, отъединенные, лишенные взаимных связей персонажи поставлены среди неподвижных декораций и бутафории — виртуозно описанной «среды». Во-вторых, литература становится все беднее изображением действительных отношений между людьми; в ней изображаются неизвестные самим действующим лицам общественные причины их поступков; человеческие мысли и чувства отражаются в литературе все беднее и отрывочнее. Эта жизненная бедность делается иногда намеренно центром произведения и освещается гневным или ироническим чувством автора; но еще чаще отсутствие человечных общественных отношений замещается в литературе мертвой, косной, лирически-надутой символикой. В-третьих, в тесной связи с охарактеризованными уже чертами, вместо исследования существенных сторон общественной жизни и изменения судеб отдельных людей в ходе общественного развития, на первый план выступают мимолетные, мгновенные наблюдения и виртуозно переданные детали.

Это превращение писателя из активного участника общественной борьбы, из живущего общественной жизнью человека в специалиста-наблюдателя завершается в результате долгого процесса. Уже отношение последних больших реалистов XIX века к жизни их общества было очень противоречивым и парадоксальным. Достаточно вспомнить о Бальзаке и Стендале и сравнить их с французскими и английскими реалистами XVIII века, чтобы увидеть огромную перемену, происшедшую здесь. Отношение к обществу у Бальзака и Стендаля не только критическое, — общественную критику мы найдем, конечно, и у более ранних реалистов, меньше сомневающихся в социальной и этической ценности буржуазии; нет, общественные взгляды Бальзака и Стендаля пропитаны пессимизмом, презрением, гневом и отвращением. Иногда лишь тонкие нити неустойчивых, ненадежных утопий соединяют этих писателей с буржуазным классом их времени. Чем старше становится Бальзак, тем больше на его концепциях отражается предчувствие полного краха аристократически-буржуазной культуры. Но, тем не менее, Бальзак и Стендаль широко и глубоко охватывают в своих произведениях жизнь современного им общества; сила их состоит в страстном переживании всех важнейших проблем, возникавших на различных этапах в период от первой Французской революции до 1848 г.

Отношение к обществу у Толстого еще противоречивее и парадоксальнее.

Мировоззрение Толстого все больше насыщалось ненавистью и презрением ко всем угнетателям и эксплоататорам. Толстой все больше порывал какие бы то ни было связи с господствующими классами русского общества. К концу своей жизни он видел в них только банду мерзавцев и паразитов. Таким образом, он близок к той оценке господствующих классов, какую давали им крупнейшие реалисты во вторую половину XIX века.

Почему же Толстой, как художник, никогда не походил на Мопассана и Флобера? Или, применяя тот же вопрос к периоду, когда Толстой еще верил (или, по крайней мере, хотел верить) в возможность патриархального примирения противоречий между помещиками и крестьянами, спросим себя:

- 29 -

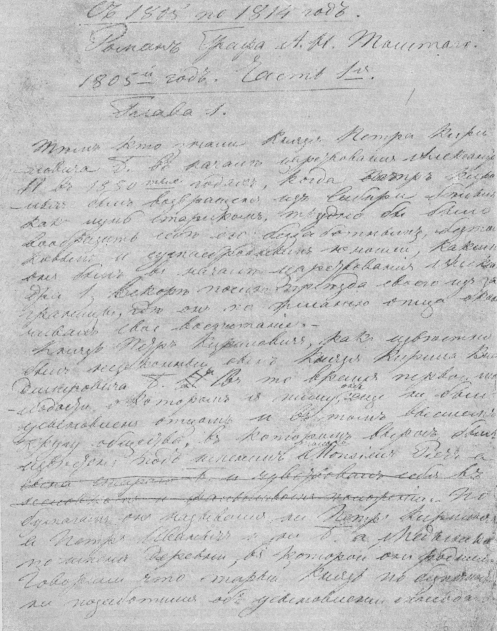

ОДНО ИЗ РАННИХ НАЧАЛ «ВОЙНЫ И МИРА»

Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина, Москва

- 30 -

почему ранний Толстой никогда не был заражен тем узким провинциализмом, каким, например, проникнуто творчество талантливого швейцарского реалиста Готфрида Келлера? Ведь известно, что Толстой так же мало и даже, может быть, еще меньше, чем его западные современники, понимал социалистическое движение революционного пролетариата.

Ленин в своем гениальном анализе дает нам ключ к пониманию этой проблемы.

Вульгарные социологи подсчитывают персонажей, которых изобразил Толстой, и делают из своей статистики вывод, будто Толстой был прежде всего бытописателем дворянства. Такой «анализ» пригоден разве уже для совсем плохоньких натуралистов, которые, что бы они ни изображали, описывают лишь то, что находится прямо перед глазами, и не вникают в связь единичных явлений с обществом в целом. У больших реалистов изображение общества и его основных проблем никогда не бывает таким простым и непосредственным. Для них нет явлений, не включенных в общую связь; каждое явление в их произведениях переплетается многообразно и сложно с другими, личное и общественное, телесное и духовное, частное и общее соединяются на основе конкретных и богатых возможностей, заключенных в каждом реальном явлении. Вследствие такого многоголосия персонажи их также не представляют собой какого-нибудь отдельного, личного или общественного качества, и большинство из них не может быть точно уложено даже в самый широкий список театральных амплуа. Великие реалисты подходят к действительности с определенной, но чрезвычайно подвижной и жизненно-содержательной точки зрения. И как бы ни были различны и закончены в себе отдельные человеческие образы их произведений, в них, зримо или незримо, живет основная точка зрения автора.

Толстой отразил развитие крестьянской революции между 1861 и 1905 гг. в России. Вот, например, описание, взятое из произведения Толстого последнего периода, — картина военной жизни князя Нехлюдова («Воскресение»):

«Дела не было никакого, кроме того, чтобы в прекрасно сшитом и вычищенном не самим, а другими людьми мундире, в каске, с оружием, которое тоже и сделано и вычищено, и подано другими людьми, ездить верхом на прекрасной, тоже другими воспитанной и выезженной и выкормленной лошади на ученье или смотр с такими же людьми и скакать и махать шашками, стрелять и учить этому других людей»14.

В этом, как и в других, подобных этому, описаниях — у Толстого их очень много, — есть, разумеется, точно очерченные детали. Но их назначение состоит не в том, чтобы выявить специфическое, неповторимое своеобразие описываемых предметов самих по себе, а в том, чтобы показать определенный способ употребления предметов, который диктуется определенными общественными условиями, общественными отношениями. А общественные отношения, лежащие в основе изображаемого Толстым мира, — это отношения эксплоататорские и прежде всего эксплоатация крестьянства помещиками.

Но незримый образ эксплоатируемого крестьянина сквозит у Толстого не только в больших или беглых эпизодических описаниях быта. Он никогда не исчезает из сознания действующих лиц его произведений. Чем бы эти люди ни были заняты, объективное значение их занятий, их собственные мысли о своих делах и поступках — все ведет, осознанно или бессознательно, к проблемам, которые непосредственно или посредственно связаны с этой центральной проблемой. Правда, герои Толстого, как и сам Толстой, ставят проблему эксплоатации в чисто этической плоскости: нельзя жить за счет чужого труда и не погибнуть нравственно.

Как известно, Толстой (и от своего лица и устами многих своих персонажей) высказал не мало несостоятельных, реакционных, утопических

- 31 -

мыслей о том, где следует искать выход из этого положения. Но постановка вопроса здесь важнее, чем его разрешение. Еще Чехов заметил, говоря о Толстом, что решение вопроса и его глубокая постановка — вещи разные и только последняя безусловно необходима для художника. Оценивать же, насколько Толстой верно поставил самый вопрос, нельзя на основании одних только его непосредственных программных высказываний. Дело ведь не в путаных и романтических мыслях героя его юношеского произведения «Утро помещика» и не в фантастическо-утопических планах, которые, по мысли Толстого, должны осчастливить человечество, — во всяком случае, не в них одних. Сопоставьте эти планы с отношением к ним крестьян. Заманчивые обещания представителей эксплоататорского класса вызывают с их стороны недоверие, исполненное затаенной ненависти. На фантастические утопии они отвечают первой инстинктивной мыслью, что всякий новый план помещика не может быть ничем иным, как новым обманом, и чем возвышенней этот обман звучит, тем, значит, тоньше рассчитан он.

Только исходя из такого сопоставления, можно судить о том, насколько был прав Чехов, когда утверждал, что Толстой верно поставил свою основную общественную проблему.

Глубина постановки вопроса у Толстого определяется тем, что он, с невиданной еще в мировой литературе конкретностью и точностью, изобразил существование и взаимоотношение «двух наций» — эксплоататоров и эксплоатируемых. Величие Толстого обнаруживается в том, что, несмотря на свое старание найти объединение общества, уничтожение его раздвоенности на морально-религиозном пути, он сам же, изображая действительность, с неуклонной правдивостью вскрывает всю несостоятельность своей заветной мысли.

Развитие взглядов Толстого было очень сложным процессом. Одни иллюзии рушились, другие возникали. Но там, где Толстой больше всего великий художник, он всегда изображает непримиримость «двух наций» — крестьян и помещиков. В ранних произведениях (например, в «Казаках») эта непримиримая противоположность предстает еще в лирико-элегической форме. Но в «Воскресении» Катюша Маслова гневно кричит в ответ на покаянную речь Нехлюдова: «Ты мной хочешь спастись... Ты мной в этой жизни услаждался, мной же хочешь и на том свете спастись!»15.

Изменяются внешние и внутренние художественные принципы и черты творчества Толстого, испытываются и отбрасываются различные теории и системы взглядов; но никогда не исчезает вопрос о «двух нациях», составляющий основу всего жизненного дела Толстого.

Уяснив себе эту центральную творческую проблему Толстого, мы поймем и тематическую близость и художественную противоположность между Толстым и современными ему западными писателями-реалистами. Как и всякий честный и талантливый писатель, Толстой все больше отдалялся от господствующих эксплоататорских классов, бессмысленность, пустота, бесчеловечность жизни которых становились для него все более и более явными и очевидными.

То же переживали и честные писатели на Западе. Но эти писатели, непримиримо-оппозиционные к своему классу и еще не понимающие освободительной борьбы пролетариата, могли только перейти на положение наблюдателей жизни, и их искусство страдало от неизбежных последствий этой позиции. В противоположность им, Лев Толстой — писатель страны, где буржуазная революция стояла в порядке дня, писатель крестьянских масс, протестующих против помещичьей и капиталистической эксплоатации, писатель, отразивший классовую борьбу «двух наций», на которые разделилась Россия, — стал одним из величайших реалистов капиталистической эпохи.

- 32 -

IV

История реалистического романа, от цепи увлекательных приключений Лесажа, через стремление к драматической концентрированности романов Вальтер-Скотта, до драматических новелл Бальзака, законченных и в то же время естественно связывающихся в циклы, — вся эта история является художественным отражением все большего охвата жизни законами капитализма, ставящими непреходимые пределы, в которых протекает жизнь отдельных людей, членов буржуазного общества. Уже в драматически-сжатых новеллах Бальзака, включенных во всеобъемлющие циклы, видно начало того кризиса искусства, который развертывается в эпоху полной победы капитализма. Художники того времени ведут героическую борьбу против банальности, сухости и пустоты буржуазной жизненной прозы. Новеллистически-драматичная острота фабулы у Бальзака имеет, в такой ситуации, особое значение: это художественно-формальная сторона попыток художника преодолеть прозу жизни. Формальному драматизму соответствуют в содержании страсти, напряженные до предела, и понимание типичности, как до крайности заостренного выражения того или иного общественного явления. Так создаются взрывы страстей, вносящих в скучную и пошлую жизнь буржуазного общества глубокую, богатую и пеструю человечную поэзию. Позднее натуралисты, борясь против этой «романтики», низвели литературу до уровня обыденности и повседневности. Проза капиталистического общества восторжествовала в натурализме над живой поэзией.

Творчество Толстого — в соответствии с общественным развитием России — охватывает несколько фаз этого литературного процесса. Если измерять художественное развитие масштабом мировой литературы, то можно сказать, что Толстой начал с добальзаковской ступени, а в последний период испытал на себе влияние распада великого реализма.

Сам Толстой прекрасно понимал эпический характер своих больших романов. Но не только он сам сравнивал «Войну и мир» с эпосом Гомера; так же воспринимали эту книгу многие, и знаменитые и малоизвестные, читатели. Это сравнение справедливо в том смысле, что оно характеризует подлинно эпическую широту и насыщенность «Войны и мира»; однако, оно является в большей мере характеристикой художественной тенденции, чем самого жанра, так как, несмотря на свое эпическое величие, «Война и мир» остается все-таки типичным романом. Но это не драматически-сжатый роман Бальзака. В широте и свободе его композиции, в спокойствии и размеренности развития действия, развития отношений между людьми, в медлительных, но, тем не менее, живых эпизодах, всегда необходимых для эпического повествования, — во всем этом есть нечто родственное сельским идиллиям великого английского романа XVIII века.

Большие романы Толстого отличаются, однако, от своих английских прообразов прежде всего особым характером отраженной в них общественной действительности; они превосходят их в то же время художественной глубиной и богатством. Причина этого преимущества также коренится в своеобразии русской действительности, которая была гораздо менее буржуазной, чем в Англии XVIII века. В романах Толстого (особенно в «Анне Карениной») процесс обуржуазивания жизни чувствуется гораздо сильней, чем у английских реалистов, почти всегда изображавших отрезок уже завершившегося периода. Английские писатели XVIII века жили в послереволюционное время, т. е. в то время, когда борьба против феодализма была в основном завершена; это дает произведениям Фильдинга и Гольдшмита прекрасную живость, крепость и спокойную уверенность, но в то же время иногда и черты самодовольства, мещанской ограниченности. В противоположность им, Толстой творил в эпоху революционной бури. Он писатель предреволюционного времени, эпохи назревания крестьянской

- 33 -

революции. Благодаря тому, что центральным пунктом его творчества является крестьянский вопрос в России, его совершенно не коснулся тот поворот, который произошел в европейской литературе в связи с поражением революции 1848 г., поворот, глубоко повлиявший, например, на творчество Тургенева. Важно не то, насколько правильно Толстой понимал крестьянский вопрос в различные фазы своего творческого развития; решающее значение мы придаем тому, что этот вопрос всегда был основой всей его литературной деятельности.

Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА РАБОЧИМ СТОЛОМ (ЯСНАЯ ПОЛЯНА)

Портрет И. Е. Репина. Масло 1887 г.

Музей-усадьба «Ясная Поляна»Только это позволило ему в период послереволюционной буржуазной реакции в Европе сохранить художественные особенности, которые характерны для европейских писателей дореволюционного времени.

Сельской идиллии в больших романах Толстого почти всегда грозит разрушение. Уже в «Войне и мире» обеднение Ростовых воспринимается, как типичный случай разорения старого поместного дворянства, а духовный кризис Пьера Безухова и Андрея Болконского — как отражение того общественного сдвига, который достиг политической кульминации в восстании декабристов. В «Анне Карениной» беды, нависшие над сельской идиллией, еще грознее, и здесь ее враг уже показывает свое капиталистическое обличье. Теперь речь идет не просто о хозяйственном разорении, а о дилемме

- 34 -

— разорение или поворот на путь капитализма. Показывая возможность этого пути, Толстой страстно возражает против него. Константин Левин, в сущности, продолжающий проблему Николая Ростова с того места, где он был оставлен в «Войне и мире», уже не может разрешить стоящий перед ним вопрос так просто и бездумно, как это сделал Ростов. Левин не только борется за хозяйственное укрепление своего имения, притом таким способом, чтобы не оказаться вовлеченным в процесс капитализации; нет, он ведет еще, кроме того, непрестанную и напряженную борьбу с самим собой, стараясь оправдать перед собой свою жизнь — жизнь помещика, эксплоататора крестьян. Вся эпическая сила этого романа имеет своим источником иллюзию Толстого, будто для честных представителей его класса здесь нет неразрешимого трагического конфликта.

При сравнении «Анны Карениной» с «Войной и миром» мы видим, однако, что эта иллюзия уже поколеблена. Это сказывается и на композиции, которая приобретает более «европейский», более напряженный характер; это сказывается и в менее широком, менее спокойном и свободном развитии фабулы. Тематическое приближение к европейскому роману XIX века означает также и приближение к тому кризису, который переживал этот жанр. «Анна Каренина» еще отмечена многими свойствами раннего периода: однако, по сравнению с «Войной и миром», это гораздо меньше эпос и гораздо больше роман.

В «Крейцеровой сонате» Толстой сделал еще больший шаг в сторону европейского романа. Это — большая, но в то же время драматически-концентрированная форма новеллы, во многом напоминающая произведения, характерные для последнего периода подъема европейского реализма, когда выявилась все усиливающаяся тенденция изображать катастрофы, трагические переломы в судьбах людей. Правда, в то время писатели заботились еще о возможной полноте и точности внутренней мотивировки, и это делало их произведения настолько эпическими, т. е. отражающими общество в целом, насколько это возможно было в буржуазной литературе. Толстой приближается здесь в известной мере к композиционной манере Бальзака — и не потому, что он заимствует у Бальзака литературный стиль или находится под его влиянием (о стилистическом несходстве, даже противоположности обоих писателей мы скажем ниже), а потому, что действительность, окружавшая этих писателей, и их отношение к действительности обусловили известную общность в характере композиции. Наиболее ярко композиционный стиль позднего Толстого проявляется в «Смерти Ивана Ильича». Но весьма знаменательно, что приближение к нему очень заметно и в последнем большом романе — в «Воскресении».

Однако, тематическое сближение с современной европейской литературой отнюдь не означает сближения с царящими в ней художественными направлениями, разлагающими эпические и драматические формы искусства. Лев Толстой до конца жизни оставался, во всем существенном, великим реалистом — реалистом старого склада — и, прежде всего, творцом эпических произведений большого стиля.

Эпическая обработка действительности, в отличие от обработки драматической, включает в себя изображение не только внутренней, но и внешней жизни людей, поэтизацию важнейших предметов из вещного мира, свойственного данной среде, и важнейших, типичных для нее внешних условий. Гегель называет это первое требование к эпическому отражению действительности «полнотой объектов» (Totalität der Objekte). Это требование — не теоретический вымысел. Каждый писатель инстинктивно чувствует, что роман не может считаться вполне законченным, если ему недостает такой «полноты объектов», если не изображены основные предметы, основные условия жизни, принадлежащие к данной теме, взятой во всей широте.

- 35 -

Отличие старых реалистов от писателей того времени, когда роман уже распался и перестал быть органической большой формой, эпосом буржуазного общества, обнаруживается решающим образом в том, как связывается у них изображение среды в возможной ее полноте с судьбами отдельных действующих лиц.

Новейший писатель («наблюдатель жизни») может, конечно, знать все, что принадлежит к «полноте объектов». Если он талантлив, то описание обстановки может у него получиться ярким и обладать большой впечатляющей силой. Кто из читателей не помнит рынков, бирж, кабаков, театров, скачек у Золя? В смысле энциклопедической подробности в передаче содержания и в смысле артистизма отдельных описаний Золя достиг очень многого. Но описанные им предметы и обстоятельства обладают самостоятельным бытием, чрезвычайно независимым от индивидуальных судеб действующих лиц. Это — грандиозные, но безразличные декорации, на фоне которых развертывается человеческая драма. Даже в лучших случаях — это более или менее случайное место действия.

Совсем не то мы видим у Гомера. Гомер подробно рассказывает о доспехах Ахилла, которые сделали для него боги. Но описание этих доспехов не дано тотчас же, как только Ахилл выступает на сцену. Лишь после того, как он ушел с поля битвы, а троянцы победили, лишь после того, как был убит Патрокл, облаченный в доспехи Ахилла, и после того, как рассказано о приготовлениях Ахилла к смертному бою, лишь в этот момент, накануне единоборства с Гектором, когда сила оружия двух героев решает судьбу двух народов, а превосходное вооружение Ахилла становится решающим условием победы, — лишь тогда дается описание, как Гефест ковал для Ахилла щит. Поэтому доспехи Ахилла изображены эпически не только в том смысле, какой придавал этому термину Лессинг в «Лаокооне», т. е. не только в том смысле, что Гомер рассказывает о процессе создания щита, вместо того, чтобы ограничиться внешним описанием законченного предмета. Эпичность описания определяется его ролью в общей композиции. Оно введено там, где доспехи и история их создания имеют огромное значение для развития действия и характеров. Щит Ахилла — это не предмет, характерный для среды, но не зависящий от действующих лиц; напротив, он сам живым образом участвует в действии.

Великие реалисты новой истории являются в этом отношении прямыми наследниками Гомера. Правда, изменился материальный, предметный мир, и отношение к нему людей тоже изменилось, стало более сложным, не таким непосредственно-поэтическим. Но величие романистов, как художников, в том и состояло, что они преодолевали непоэтичность окружавшего их мира. Опорные точки для этого им давало интенсивное участие в общественной жизни, органическое знание ее, ощущение ее движения и развития. Это давало им свободу в распоряжении большими и малыми, внешними и внутренними чертами сложной, запутанной действительности — ту свободу, благодаря которой они могли изображать судьбы своих героев, как непосредственно необходимые, внутренне обусловленные судьбы. Отсюда и непринужденность, видимая легкость в подборе типичных предметов и внешних обстоятельств. Герои лучших романов — именно потому что они подлинно типичны — неизбежно сталкиваются на своем жизненном пути с материальной средой, с предметами, со всеми обстоятельствами, типичными для их общественного круга, и писателю остается только свобода в выборе времени и места, где они должны появиться в изображаемой ими жизненной драме, как необходимый ее элемент.

Быть может, за последние два столетия не было ни одного писателя, у которого охват объектов был бы так полон, как у Толстого. И не только в «Войне и мире», где изображены все этапы военной жизни — от царского двора и генерального штаба до партизанского отряда и военнопленных,

- 36 -

и все этапы жизни частной — от рождения до похорон. В «Анне Карениной» описаны балы, клубы, различные кружки и общества, собрания, сельскохозяйственные работы, скачки и т. д.; в «Воскресении» — всевозможные стороны и проявления всей системы суда, тюрем и т. д. Толстой изображает их большей частью с такой широтой и детальностью, что они становятся картинами, имеющими самостоятельную ценность. Но попробуйте разобраться в любом из этих эпизодов, и вы убедитесь, насколько Толстой далек от своих современников, как близок он к великим реалистам-эпикам.

Эпизоды-картины никогда не бывают у Толстого самодовлеющими описаниями, простым «добавлением», которое, полноты ради, присоединяется к человеческой драме. Рождественский маскарад необходим в истории любви Сони и Николая Ростова; победоносная кавалерийская атака связана с кризисом в жизни Николая Ростова; эпизод на скачках играет большую роль в отношениях Анны Карениной к Вронскому; обстановка суда определяет значение встречи Нехлюдова с Катюшей и т. д. Мы указываем здесь только такие случаи, где необходимая связь внутреннего развития судьбы героев с «полнотой объектов» очевидна.

Но связи в произведениях Толстого очень сложны и разветвлены. Дело не только в том, что отдельные происшествия, имеющие объективный характер, связаны с субъективными переживаниями героев; те крутые изменения, которые поворачивают все направление фабулы, каждый из этапов в развитии чувства и мысли персонажей неразрывно и необходимо связаны у Толстого с объективной средой, с внешними обстоятельствами и их особым характером. Например, отношения Анны и Вронского неизбежно должны были привести к решающему кризису. Однако, скачки и падение Вронского с лошади — не только повод для выявления кризиса; эта случайность определяет, какой характер будет иметь кризис, определяет многие черты в характере всех его трех участников так ясно, как это не было бы возможно в другом положении.

Такая роль сцены скачек в композиции всего произведения возвышает ее значение над «чистым живописанием». Она становится одной из важных перипетий большой драмы. Укажем еще на одно обстоятельство: участие в скачках типично для такого человека, как Вронский; посещение офицерских скачек, на которых присутствует двор, входит в типичный обиход высших бюрократов, подобных Каренину. Эти черты внешнего общественного поведения еще усиливают многообразную связь индивидуальных судеб действующих лиц с «полнотой объектов».

Такой подход к возможно полному изображению действительности избавляет произведения Толстого (как и произведения всех великих романистов, стремящихся к эпичности) от сухого и скучного описания «среды», связь которого с индивидуальным развитием героев обща, абстрактна и, вследствие этого, произвольна. «Полнота объектов» выявляет у Толстого неразрывную связь между судьбами людей и общественным миром, в котором они живут, притом выявляет ее в непосредственной чувственной форме.

V

Этот способ изображения есть необходимая предпосылка к созданию типических характеров. Энгельс указывает на огромное значение типических обстоятельств, в тесной связи с типичностью характеров, как на решающее условие подлинного реализма. Но и в том случае, если взяты обстоятельства, соответствующие данной социальной действительности, понимание и описание их могут быть конкретными или же абстрактными. У современных буржуазных реалистов мы видим почти всегда последнее. В том случае, если действующие лица изображены так, что взаимоотношения человека с окружающим миром не вытекают с естественной необходимостью

- 37 -

из самой сущности характера человека, если место действия и события (оцениваемые с точки зрения того же характера героя) представляются случайно-отвлеченными, т. е. в художественном отношении играют роль простых декораций, тогда обстоятельства, пусть даже типичные в смысле правдоподобия для данной общественной среды, не могут быть художественно-убедительными. Понять и признать рассудком, что та или другая среда описана во всех своих существенных проявлениях, — это далеко не то же, что глубоко пережить развитие чужой жизни — развитие, органически вырастающее перед нами из всех окружающих человека сложных обстоятельств, из типичной обстановки того общественного круга, в котором человек живет.

Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА ШАХМАТАМИ

(«ШАХ КОРОЛЮ»)

Рисунок И. Е. Репина, 1891 г.

Третьяковская галлерея, МоскваРазличие между этими способами изображения имеет глубокое общественно-историческое основание. Преобладание описательности характерно для эпохи, когда писатель превращается только в наблюдателя жизни и отражает возрастающее подчинение капитализму всех сторон человеческой жизни. Уже Гегель понимал общий характер этого изменения жизни и неизбежные последствия его для всей литературы, для эпического искусства особенно. Он писал: «Дом и двор, шатер, седло, постель, меч и копье, корабль, на котором человек переплывает моря, колесница, на которой он устремляется в бой, жаркое и варево, битвы, еда и питье — все предметы, из которых состоит внешняя жизнь человека, не могут быть только мертвым средством удовлетворения потребностей; человек должен в них живо ощущать себя самого, чтобы, путем тесной связи с человеческим индивидуумом, эти внешние, сами по себе, предметы были запечатлены печатью одушевленной человеческой индивидуальности. Современная наша машинная и фабричная жизнь, с ее продуктами, имеющими согласный с нею характер, и вообще весь способ удовлетворения наших внешних потребностей, равно как и современная государственная организация, с этой точки зрения совершенно чужды той жизненной основе, которой требует древний эпос. Как рассудок со всеми своими общими местами и господством их, независящим

- 38 -

от индивидуальных взглядов, не мог занимать еще значительного места в подлинно-эпическом мировоззрении, так и человек не мог еще предстать оторванным от живых связей с природой, от своей сильной и свежей, отчасти дружной, отчасти враждебной общей жизни с нею»16.

Гегель наметил здесь центральную художественную проблему буржуазного романа. Великие романисты вели героическую борьбу за художественное преодоление буржуазных жизненных условий, против того враждебного искусству типа отношений между людьми, между людьми и природой, который сложился в буржуазном обществе. Эта борьба могла состоять лишь в том, что писатель отыскивал в окружающей действительности еще сохранившиеся элементы живых человеческих отношений к обществу и природе, находил в своем богатом и деятельном познании жизни те моменты, в которых еще сохранилась живая связь между людьми, и выражал их в художественно-сгущенной форме. Описанная Гегелем механичность и «штампованность» жизни в капиталистическом обществе — это действительная и все возрастающая тенденция. Надо помнить, однако, что это все же только тенденция и что реальное общество никогда не может быть окончательно мертвым и застывшим.

Сопротивляется писатель течению или дает ему увлечь себя — вот в чем заключается решающий вопрос для буржуазного реализма.

В первом случае создаются живые образы действительности, добытые с величайшим трудом, в борьбе с неподатливым материалом, но тем более правдивые и глубокие, что в них воплощена жизнь, отстаивание жизни против «мира штампов». Художественная сила таких произведений, их правдивость достигаются тем, что правдивое общественное содержание передано в них в преувеличенной, сконцентрированной форме. Именно таковы произведения великих реалистов первой половины XIX века.

Второй случай — все ослабевающая борьба против течения — характеризует послефлоберовский реализм. Было бы неверно думать, что если жизнь изменилась, а литература следовала за нею, то тем самым литература сохранила или даже усилила свою связь с жизнью. Решающее значение здесь имеет конкретное историческое содержание происходящих в обществе изменений. Характер эволюции послереволюционного буржуазного общества был таков, что чем больше писатели делали в своем творчестве уступок тенденциям, определявшим развитие общественной практики, тем больше они превращали в абсолютную, всеобъемлющую силу то мертвящее начало, которое в жизни все-таки оставалось только тенденцией. Их произведения, бессильные извлечь что бы то ни было живое из капиталистической действительности, были, вследствие этой своей ограниченности, много мертвее, «штампованней», чем сама действительность. Они скучнее, безнадежнее и банальнее, чем тот мир, который в них отражается.

Гомеровская живость отношения людей к окружающей их действительности не может быть возрождена в литературе эпохи капитализма. Правда, история романа знает счастливое исключение: Даниелю Дефо удалось в «Робинзоне» сделать ремесло, необходимое для создания вещей, удовлетворяющих примитивные потребности, составной частью захватывающего сюжета и, благодаря живой связи этого производства вещей с человеческой судьбой, поднять его до истинной поэтичности. Но, именно вследствие того, что «Робинзон» представляет собой единственное в своем роде явление, этот роман особенно показателен для выяснения, куда должна быть направлена изобретательность писателя, стремящегося преодолеть буржуазную прозу жизни. Художнику нисколько не поможет, если описания будут им сделаны в самых изысканных, блестящих, даже метких выражениях. Не поможет ему и то, что он представит глубокую печаль и горький протест, живущий в душе изображаемого человека, как возмущение против безнадежной и пустой, бесчеловечной и омертвелой действительности. Это не

- 39 -

послужит ни к чему, если даже печаль его будет выражена с большой искренностью и лирической прелестью.

Пример «Робинзона» показывает, что борьба против буржуазной прозы жизни может быть успешной лишь тогда, когда художник вымышляет ситуации, возможные в пределах существующей действительности (хотя реально они никогда не встречаются), и пользуется этими воображаемыми положениями, чтобы действующие лица его произведения выявили и развернули все главные стороны своей общественной сущности.

Эпическое величие Толстого основано на такой силе воображения. Сюжеты его развертываются, по видимости, медленно, без внезапных и крутых поворотов и, как будто, нисколько не выходя из обычной жизненной колеи обыкновенных людей — его героев. Однако, Толстой находит такие положения, с необходимостью вытекающие в определенный момент из всего предыдущего развития, такие ситуации, при которых человек поставлен в свободные, живые отношения с природой. Особенно богат такими картинами роман «Война и мир». Вспомните хотя бы охоту, устроенную Ростовыми, и вечернюю идиллию в доме старого дяди. В «Анне Карениной» отношение к природе уже значительно сложнее. Тем больше достойна удивления гениальность, благодаря которой у Толстого из проблемы отношения Константина Левина к крестьянам, из его помещичье-сентиментального отношения к физическому труду с непринужденной внутренней логичностью возникают поэтические картины сенокоса.

Было бы неверно ограничивать всю проблему художественного оживления изображаемого мира поэтизированием отношения человека к природе. Растущая противоположность между городом и деревней и возрастающее общественное значение города обусловили перенесение места действия преимущественно в городские условия и, главным образом, в современные большие города; здесь, конечно, никакое художественное воображение не в силах возродить гомеровское отношение к «природе» и вещам, полностью превратившимся в товары. Это не значит, что писатель-реалист неизбежно капитулирует перед «штампованной» прозой капиталистического города; великие реалисты боролись против нее больше всего именно на этой почве. Когда писателю удавалось найти такие положения, при которых человеческие отношения, взаимное воздействие людей вырастали в большую драму, тогда и вещный мир, в котором эта драма находила себе внешнее выражение, все предметы, опосредующие человеческие отношения, сами приобретали поэтическое очарование17.

Здесь не могло быть, конечно, прозрачной и светлой поэзии Гомера, поэзии «детства человечества». Жизненная правдивость большого реализма неизбежно заставляет его отразить зловещий мрак, тяжко нависший над капиталистическим городом. Даже бесчеловечность художник должен включить в свой художественный мир. И она становится подлинной поэзией как-раз тогда, когда художник не боится изобразить ее во всем беспросветном ужасе.