- 679 -

ПУШКИН ПО ДОКУМЕНТАМ АРХИВА М. П. ПОГОДИНА

Публикация М. Цявловского

ПИСЬМА к М. П. ПОГОДИНУ: С. Т. АКСАКОВА, Е. В. АЛАДЬИНА, Ю. П. БАРТЕНЕВА, А. В. ВЕНЕВИТИНОВА, Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА, Ю. И. ВЕНЕЛИНА, З. А. ВОЛКОНСКОЙ, Б. А. ВРАСКОГО, П. А. ВЯЗЕМСКОГО, Н. В. ГОГОЛЯ, И. А. ГУЛЬЯНОВА, П. А. КАТЕНИНА, Д. КАШИРИНА, И. В. КИРЕЕВСКОГО, М. А. КОРКУНОВА, А. А. КРАЕВСКОГО, Н. И. ЛЮБИМОВА, А. А. МАЛИНОВСКОГО, А. И. МАНСУРОВОЙ, Н. А. МЕЛЬГУНОВА, А. Н. МУРАВЬЕВА, Н. А. МУХАНОВА, Н. И. НАДЕЖДИНА, В. Ф. ОДОЕВСКОГО, Н. Ф. ПАВЛОВА, Г. П. ПОГОДИНА, Н. В. ПУТЯТЫ, В. М. РОЖАЛИНА, Н. М. РОЖАЛИНА, С. А. СЕЛИВАНОВСКОГО, С. А. СОБОЛЕВСКОГО, Г. И. СОКОЛОВА, О. М. СОМОВА, Г. СУРОВЦЕВА, И. А. СТЕМПКОВСКОГО, В. П. ТИТОВА, В. ТРОИЦКОГО, Д. И. ХВОСТОВА, А. С. ХОМЯКОВА, С. П. ШЕВЫРЕВА, Н. М. ЯЗЫКОВА.

Печатаемые извлечения из материалов погодинского архива являются второй частью моей работы, первая часть которой, «Пушкин по документам Погодинского архива. I. Дневники», опубликована мною в 1914 и 1916 гг. в издании «Пушкин и его современники» (вып. XIX—XX и XXIII—XXIV).

Вторая часть заключает в себе свод извлечений из писем корреспондентов М. П. Погодина за 1826—1837 гг. Письма эти представляют собою восемь томов, хранящихся в Рукописном отделении Публичной библиотеки Союза ССР им. Ленина под №№ 3515—3522.

Письма эти широко использованы Н. П. Барсуковым в его двадцатидвухтомном труде «Жизнь и труды М. П. Погодина» 1888—1910 гг. Как с текстом дневников Погодина, так и с письмами к нему Барсуков обращался очень своеобразно, не приводя сплошь и рядом дат писем, соединяя, с одной стороны, в одно целое и заключая в одни кавычки ряд отдельных мест из одного, а иногда и из нескольких писем, с другой — разнося текст одного письма по разным местам своей биографии, порой исправляя стиль, порой неверно читая. Все эти особенности воспроизведения опубликованных Барсуковым документов не позволяют пользоваться приводимыми им текстами для научных целей.

Подавляющее большинство извлечений из писем 1826—1828 гг. Д. В. Веневитинова (№№ 3—7 и 10), В. П. Титова (№№ 16, 22, 23, 31 и 32), С. П. Шевырева (№№ 9 и 29), И. В. Киреевского (№ 19), Н. А. Мельгунова (№ 17), С. А. Соболевского (№ 18), А. Н. Муравьева (№ 21), кн. В. Ф. Одоевского (№ 11), Н. М. Рожалина (№ 15) посвящено «Московскому Вестнику», органу этих «любомудров», на который они возлагали такие пышные надежды, столь быстро угасшие. Особенно интересны в этом отношении письма рано умершего Д. В. Веневитинова, принимавшего, как видно, живейшее участие в судьбе журнала.

Из всего, что находим в этих письмах, самым значительным для пушкиниста являются сведения о недошедшем до нас отрывке из неоконченной поэмы «Вадим», сообщаемые А. Н. Муравьевым (в письме от 27 ноября 1827 г.).

Из писем 1829—1837 гг. прежде всего нужно отметить весьма любопытные отзывы корреспондентов Погодина о Пушкине как поэте. Отзывы эти (в письмах Соколова, Троицкого, З. Волконской, Венелина, Веневитинова и Аксакова, №№ 34, 37, 38, 41, 42, 55 и 61), являющиеся выражением непосредственных впечатлений от чтения произведений Пушкина, — ценнейший материал для характеристики восприятия Пушкина первыми его читателями.

- 680 -

Затем видимо немало толков вызывали издательские предприятия Пушкина — неосуществившаяся газета «Дневник» и журнал «Современник» (см. №№ 68, 69, 71, 75, 77, 79).

С не меньшим интересом относились знавшие Пушкина и к событиям личной его жизни. В частности о женитьбе поэта писали Веневитинов, Рожалин, Венелин, Бартенев, Языков (№№ 43, 45, 46, 49, 53, 56). Дают письма и материалы для истории взаимоотношений Пушкина с Гоголем (№ 86, письмо Краевского), Катениным (№ 26, Катенина), Надеждиным (№№ 62 и 65, Надеждина), Языковым (№ 73, Языкова), Гульяновым (№ 59, Гульянова), Шаховским (№№ 39 и 40, Венелина), Хвостовым (№№ 50, 66, Хвостова), отцом поэта (№ 51, Малиновского), Стемпковским (№ 12, Стемпковского), Якимовым (№ 69, Веневитинова) и с самим Погодиным (№№ 57, 60, 63, 64, 68 и 72, письма Веневитинова, Аксакова, Г. Погодина, Любимова, Сомова и Гоголя).

Последнюю группу извлечений составляют письма о разборе бумаг Пушкина после его смерти и об издании «Современника» в 1837 г. (№№ 82—91, письма Любимова, Краевского, Вяземского и Коркунова).

Все извлечения из писем расположены в хронологическом порядке их написания. В тех случаях, когда текст печатаемого извлечения воспроизведен Барсуковым близко к подлиннику, ставится помета: «См. Барсуков», в тех же случаях, когда текст, даваемый Барсуковым, имеет более или менее значительные отличия от текста оригинала, ставится помета: «Ср. Барсуков». Зачеркнутое в подлиннике взято в квадратные скобки.

Письма Пушкина к Погодину и Погодина к Пушкину включать в настоящую публикацию я счел нецелесообразным, так как все они достаточно исправно приведены в академическом издании переписки Пушкина, а затем в издании писем Пушкина под редакцией Б. Л. Модзалевского.

Ближайшей сотрудницей моей по извлечению из писем упоминаний о Пушкине и в составлении примечаний была К. П. Богаевская.

1. ЗАПИСЬ ПУШКИНА

[Москва. Сентябрь—октябрь 1826 г.]

Пог

Венев

Шевыр

Хомя

Рожалин

Имя рек

Андр. Мур

Оболен

Кубарев

Публикуемая впервые запись рукою Пушкина сделана на листке (10,2×12 см.) бумаги, вплетенном в «приложения» в томе писем за 1831 г.

Пог — М. П. Погодин.

Венев — Д. В. Веневитинов (1805—1827), поэт.

Шевыр — С. П. Шевырев (1806—1864), критик, поэт и историк литературы.

Хомя — А. С. Хомяков (1804—1860), писатель.

Рожалин — Ник. Матв. Рожалин (1805—1834), переводчик, критик.

Кто такой — «имя рек», объяснить не можем, не назвал ли так Пушкин себя?

Андр. Мур — Андрей Ник. Муравьев (1806—1874), поэт, впоследствии писатель по религиозным вопросам.

Оболен — Вас. Ив. Оболенский (1790—1847), адъюнкт Московского университета, приятель Погодина.

Кубарев — Алексей Михайлович Кубарев (1796—1881), адъюнкт по кафедре римской словесности Московского университета, друг Погодина.

Запись представляет собою может быть список участников «Московского Вестника», а может быть какого-нибудь собрания. Написан он после приезда Пушкина в Москву 8 сентября 1826 г. и вероятно до отъезда Веневитинова в Петербург — в конце октября этого года.

- 681 -

ЗАПИСЬ ПУШКИНА ИЗ АРХИВА

М. П. ПОГОДИНАПубличная Библиотека СССР

им. Ленина, Москва

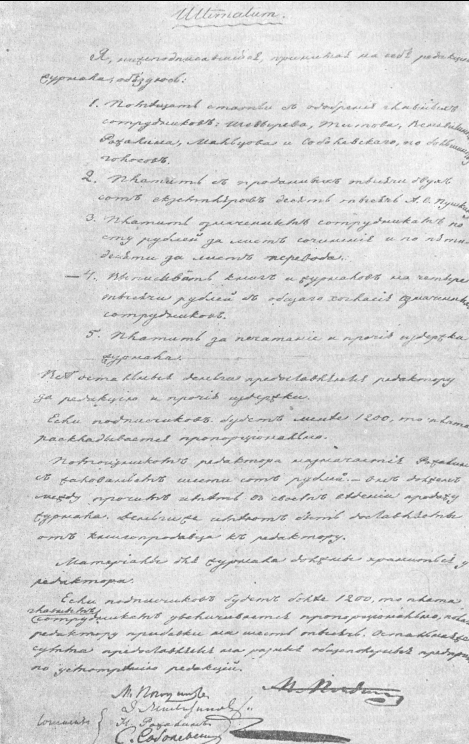

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО М. П. ПОГОДИНА

[Вторая половина октября 1826 г. Москва]

Ultimatum.

Я, нижеподписавшийся, принимая на себя редакцию журнала, обязуюсь:

1. Помещать статьи с одобрения главных сотрудников: Шевырева, Титова, Веневитинова, Рожалина, Мальцова и Соболевского по большинству голосов.

2. Платить с проданных тысячи двух сот екземпляров десять тысяч А. С. Пушкину.

3. Платить означенным сотрудникам по сту рублей за лист сочинения и по пятидесяти за лист перевода.

4. Выписывать книг и журналов на четыре тысячи рублей с общего согласия означенных сотрудников.

5. Платить за печатание и прочие издержки журнала.

Все остальные деньги предоставляются редактору за редакцию и прочие издержки.

Если подписчиков будет менее 1200, то плата раскладывается пропорционально.

Помощником редактора назначается Рожалин с жалованьем шести сот рублей. — Он должен между прочим иметь в своем ведении продажу журнала. Деньги же имеют быть доставляемы от книгопродавца к редактору.

Материалы для журнала должны храниться у редактора.

Если подписчиков будет более 1200, то плата главным сотрудникам увеличивается пропорционально, полагая редактору прибавки на шесть тысячь. Остальная же сумма предоставляется на разные общеполезные предприятия по усмотрению редакции.

Согласны

М. Погодин

Д. Веневитинов

Н. Рожалин

С. СоболевскийВ № 3508, № 21, л. 170 Ultimatum написан рукой Н. Рожалина. Вопреки этому «ultimatum’y» Погодин как редактор «Московского Вестника» вел дела журнала самостоятельно, вызывая неудовольствие своих товарищей, о чем свидетельствуют письма их в архиве Погодина. См. Барсуков, кн. II, стр. 65.

- 682 -

3. ПИСЬМО Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 17 ноября 1826 г.

Мне очень жаль, друг мой, что, начиная писать к тебе, я должен бранить тебя. Ты наделал вздору. Драм[атические] отрывки всегда подавались в Мос[ковский] Ценз[урный] Ком[итет]1 доказательством тому служат все отрывки, напечатанные в Мнемозине и переводы Мерзлякова из древних. Сам Карбоньер2 мне подтвердил тоже. Я был у Соца2 и он принимает в Цензуру только те пьесы, которые должны быть играны. Вот причины, причины важные, по которым отсылаю Годунова. Еслиб я его отдал здесь в Цензуру, то с него бы пошли списки. На это здесь молодцы. Я Рожалину писал про Козлова3. Дельвига3 по сих пор не мог видеть. Какая-то судьба мешает нам знакомиться. Я к нему, он ко мне. Я к Пушкиным, он от них. Впрочем на него можем надеяться. Абид[осской] Нев[есты] разбор сделаю4; однакож не ждите от меня по статье [?] на все что будет появляться в нашей Литтературе. У нас так много пустого и обо всем что-нибудь да сказать надобно. Я расположен здесь заняться дельно. Сего дня переезжаю на квартиру, которая будет моей пустынею. В ней, надеюсь, умрут все мои предрассудки и [воскреснут] прозябнут семена добрые. Уединение мне было нужно и шаг решительный сделан. Теперь что будет!! Молитесь за меня. Пиши ко мне чаще, мой милый друг, и заставляй писать других. Я долго не отвечал тебе на первое твое письмо, но давно выплакал на него ответ. Прощай. Люби меня всегда.

Петерб[ург]

17. Nояб[ря]

1826.

Как я живо представляю себе ваш праздник5 и милого премилого Шевырева.

Стр. 165—168 № 3515. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 65, где приведены два небольшие отрывка из письма: со слов: «Дельвига до сих пор...» и кончая: «он от них», и со слов: «Я расположился...» (у Барсукова: «расположен») кончая: «решительный сделан», и приписка со слов: «Как я живо...»

1 Пушкин, привезший из Михайловского в Москву «Бориса Годунова», отдал «Сцену в Чудове монастыре» Погодину как редактору «Московского Вестника» для помещения ее в этом журнале. (См. дневник Погодина, запись 7 ноября 1826 г.) Погодин, не зная цензурных правил, послал 7 ноября отрывок из «Бориса Годунова» в Петербург Веневитинову для представления в цензуру (см. Переписка Пушкина, Акад. изд., т. II, № 283), на что и отвечает Веневитинов письмом от 17 ноября, полученным Погодиным 21 ноября (см. дневник П., 21 ноября).

2 Соц и Карбоньер — цензоры.

3 Письмо это не дошло до нас. Дельвиг и Козлов нужны были Погодину как сотрудники «Московского Вестника».

4 Разбор «Абидосской невесты» Байрона сделан Веневитиновым, но в «Московском Вестнике» напечатан не был; опубликован впервые С. Шпицером в «Голосе Минувшего» 1914 г., № 1, стр. 276—277.

5 Повидимому именины Погодина — «Михайлов день» 8 ноября по ст. ст. Получив это письмо Веневитинова, Погодин записал в своем дневнике под 21 ноября: «Пол[учил] письмо от Вен[евитинова] — и Козлов наш. — Из Год[унова] можно печатать» (М. А. Цявловский. «Пушкин по документам Погодинского архива» — «Пушкин и его современники», в. XIX—XX, СПБ., 1914, стр. 82).

4. ПИСЬМО Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 12 декабря 1826 г.

Сего дня получил я записку твою в письме Титова и тотчас на нее ответ1. Я был у Козлова, и он обещал мне что ни есть у него лучшего

- 683 -

в М. Вестник2; но прибавил, что тотчас дать не может; ибо он хочет наперед выбрать отрывок; совершенно изготовить его к печати и переписать. Повторяю тебе, не худо, если ты сам напишешь к нему письмо, в котором скажешь, что ты поручил мне просить его быть участникомв Журнале, что я объявил тебе его согласие и ты поставляешь себе долгом благодарить его и просить украсить своим стихом первые Нумера Вестника. Если почитаешь за нужное предлагать ему условия, то возьми этот труд на себя; а мне нельзя ни торопить старика, ни говорить ему об условиях; ибо он обещал мне стихи, как автор, который не продает их, но слышит с удовольствием об нашем предприятии, и сам вменяет себе в честь участвовать в таком деле, в котором участвует Пушкин и другие Литераторы. Ты же как Редактор, можешь объявить ему, что Журнал издается не в твою пользу и что ты должен [удовлет] вознаграждать труды всех, участвующих в том. В этом ничего нет неловкого. Впрочем это совет; а вы соберитесь во имя Господня и решите гласом народа, гласом Божьим.

Я послал несколько стихотворных пьес Рожалину3 и еще буду посылать. Мне что-то все грезится стихами. Если тебе некоторые понравятся, не печатай их, не предупредив меня, потому что эти пьесы как-то все связаны между собою, и мне бы хотелось напечатать их в том же порядке, в котором они были написаны.

Почти все те, которых я здесь видел, подписываются на наш Журнал и ожидают его с нетерпением. В обществах в Петербургских наше предприятие не без защитников и мне кажется, я могу сказать почти решительно, что общее мнение за нас. Говорю это искренне, а не для того чтоб тебя обрадовать. Отнимать у Полевого4 Вадима не годится5, и Пушкин верно никогда на это не даст своего согласия; а надобно требовать от него позволения напечатать в 1-м № Вест., что он ни в каком другом журнале помещать стихов своих не будет исключая Вадима, которого он уже в таком-то месяце отдал Г-ну Полевому, и который, по причинам неизвестным Автору еще не напечатан. На это Пушкин верно согласится. Пиши к нему чаще; ты имеешь на то полное право, купленное и твоим знакомством и 10000 рублями6. Вообще опоясься твердостию и решимостию необходимою для Издателя Журнала. Искренность не нахальство.

Вот тебе урок, любезный друг. Прости мне его ради дружбы; он может быть небесполезен. Посылаю тебе несколько мнений об Абидосской Невесте7. Ты верно не сердит на меня за то, что я отказался писать об ней разбор. Письмо мое к Рож[алину]8 докажет тебе, что отказываюсь не без причины. Кто-нибудь из Вас потрудится написать эту Рецензию; а в конце, если почитаешь за нужное, то припечатай несколько замечаний здесь прилагаемых9. Кланяйся всем нашим. Собол[евскому]10 скажи, что я к нему буду на-днях писать.

Твой верный Веневитинов.

Засвидетельствуй мое почтение Аграфене Ивановне11 и Княжне12. Дай Бог чтоб они были столько же счастливы и веселы сколько они добры и снисходительны. А я умею ценить их благосклонность и быть благодарным.

Как скоро получишь это письмо, пиши к Пушкину о Вадиме, так как тебе совеститься нечего13.

- 684 -

Стр. 191—194 № 3515. У Барсукова (датированное неверно 1-м декабря) напечатано почти полностью (кн. II, стр. 65—66).

1 Ни записка Титова, ни ответ ему Веневитинова не дошли до нас.

2 В 1827 г. никаких произведений Козлова в «Московском Вестнике» напечатано не было.

3 После этого письма в «Московском Вестнике» печатались стихотворения Веневитинова: в № 2 «Моя молитва», в № 3 — «Жизнь», в № 5 — «Поэт», в № 6 — «Жертвоприношение» и уже после смерти его — «Поэт и друг» в № 7 и «Италия» в № 8. Повидимому печатались они в порядке написания Веневитиновым, кроме стихотворения «Поэт и друг», которое является одним из самых последних произведений поэта.

4 Переделано из: Погодина.

5 Из переписки Пушкина за 1824—1825 гг. видно, что Н. А. Полевой и через кн. П. А. Вяземского, и сам непосредственно просил Пушкина участвовать в «Московском Телеграфе». Поэт, отказавшись быть постоянным сотрудником этого журнала и не желая связывать себя никакими обязательствами перед Полевым, всетаки поместил в «Московском Телеграфе» 1825—1826 гг. шесть небольших стихотворений и две критические заметки. Из приведенного письма Веневитинова видно, что Пушкин дал для «Московского Телеграфа» и отрывок из неоконченной поэмы «Вадим», который Полевой почему-то так и не напечатал. Отрывок из поэмы (63 стиха) появился в январе 1827 г. в «Памятнике Отечественных Муз на 1827 г.», а в сентябре 1827 г. в № 17 «Московского Вестника» был напечатан отрывок из поэмы в 134 стиха. См. ниже интересное сообщение о «Вадиме» в письме А. Н. Муравьева от 27 ноября 1827 г.

6 О десяти тысячах рублей Пушкину см. № 2.

7 См. прим. 4 к письму № 3.

8 Письмо это не дошло до нас.

9 См. прим. 4 к письму № 3.

10 Письмо Веневитинова Соболевскому от 14. XII 1826 г. напечатано в «Русской Старине» 1875 г., апрель.

11 Кнж. Трубецкая, Аграфена Ивановна, вышедшая 12 ноября 1826 г. замуж за Алдр. Павл. Мансурова.

12 Сестра ее (ум. 1873 г.), кнж. Александра Ивановна Трубецкая, в 1837 г. вышедшая замуж за кн. Ник. Ив. Мещерского (1788—1862), московская приятельница Веневитинова, посвятившего ей стихотворение «Новгород».

13 Письмо неизвестно.

5. ПИСЬМО Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 14 декабря 1826 г.

Об Евгении Онегине.

———[Все уже давно приветствовали Евгения Онегина. Дамский Журнал поднес ему пучек рифм1; Северная Пчела угостила его своим медом2; Телеграф также истощил перед ним все свои выразительные знаки3*.] С Онегиным давно познакомились все Русские читатели и нам некоторым образом уже поздно говорить о нем; но, как Издатели Журнала, мы обязаны прибавить свой голос к голосу общему и сказать о нем хоть несколько слов. Вот наше мнение:

Вторая песнь по изобретению и изображению характеров несравненно превосходнее первой. В ней уже совсем исчезли следы впечатлений, оставляемых Байроном, и в Северной Пчеле напрасно сравнивают Онегина с Чайльд-Гарольдом. Характер Евгения принадлежит нашему Поэту и развит оригинально. Мы видим, что Онегин уже испытан жизнью; но опыт поселил в нем не страсть мучительную, не[сильную] едкую и деятельную досаду, а скуку, наружное бесстрастие, свойственное русской холодности (мы не [смеем сказать] говорим русской лени).

- 685 -

АВТОГРАФ „ULTIMATUM’A“ ПОГОДИНА

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

- 686 -

Для такого характера все решают обстоятельства. Если они пробудят в Онегине сильные чувства, мы не удивимся; — он способен быть минутным энтузиастом и повиноваться порывам души. Если жизнь его будет без приключений, он проживет спокойно, рассуждая умно, а действуя лениво. [Характеры Ленского и Татьяны также очень живы и много обещают для продолжения Романа4.]

О стихах ни слова. Если мы опоздали говорить о самом Онегине, то хвалить стихи Пушкина и подавно поздно.

———

Вот Вам несколько строк об Онегине, сшитых кое-как на живую нитку. Меняйте, марайте как хотите, но ради Бога не пишите большого разбора книги, уже давно вышедшей в свет; тем более что лишние похвалы Пушкину в нашем Журнале могут показаться лестью. Вы видите, что я об вас думаю, не забывайте меня в своих молитвах и собраниях.

Этот лист всей братии.

Декабря [14-го]5 1826.

Стр. 187—188 № 3515. Эта критическая заметка Веневитинова о II главе «Евгения Онегина», вышедшей в свет около 20 октября 1826 г. (см. Синявский и Цявловский «Пушкин в печати», № 257), была напечатана Погодиным лишь по смерти Веневитинова, в № 4 «Московского Вестника» за 1828 г. Погодин выбросил из нее начало (то, что здесь в квадратных скобках) и конец со слов: «Вот Вам...», а также примечание.

В таком виде перепечатана Поливановым в редактированном им собрании сочинений Пушкина (т. IV) и Зелинским «Русская критическая литература о произведениях Пушкина», ч. II, 4-е изд., М., 1913, стр. 90—91.

1 В № 6 «Дамского Журнала» за 1825 г. есть хвалебная статья об «Евгении Онегине». Перепечатана Зелинским в «Русск. крит. лит. о произв. Пушкина», ч. II, 4-е изд., М., 1913, стр. 9—12.

2 В № 132 «Северной Пчелы» за 1826 г. была рецензия Булгарина на вторую главу «Евгения Онегина». Перепечатана Зелинским, ч. II, стр. 49—52.

3 В «Московском Телеграфе» за 1826 г. кроме полемики Полевого с Веневититиновым же о I главе «Евгения Онегина» была лишь статья NN (в № 23): «Замечания на статью: Нечто о споре по поводу Онегина, помещенную в № 17 «Вестника Европы». Перепечатана у Зелинского, ч. II, стр. 41—49.

4 Вычеркнуто Погодиным.

5 Дата вычеркнута Погодиным может быть из цензурных соображений.

6. ИЗ «РАПОРТА» В. Ф. ОДОЕВСКОГО И Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 19 декабря [1826 г.]

В Канцелярию Издателей Московского Вестника из С.-Петербургского отделения

Всепокорнейший рапорт.

[Рукой Веневитинова Погодину] Письмо твое отдам завтра Козлову1. Отрывки из К. Долгорукой2 у него еще не так хорошо отделаны. Но теперь ваши тревоги кончились. П[ушкин] сам в Москве3.

Стр. 195—196 № 3515.

«Рапорт» (не полностью) напечатан Барсуковым, кн. II, стр. 66—68.

1 Письмо неизвестно.

2 Стихотворная повесть Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая», отрывок из которой напечатан в «Северных Цветах на 1827 год»; отдельным изданием поэма вышла в 1828 г.

3 Пушкин, уехавший из Москвы в Михайловское 1 или 2 ноября 1826 г., возвратился в Москву вечером 19 декабря. (См. запись в дневнике Погодина. Цявловский.

- 687 -

«Пушкин по документам Погодинского архива». «Пушкин и его современники», в. XIX—XX, стр. 83.)

7. ПИСЬМО Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 7 января 1827 г.

Вчера писал я к брату1 и разбранил тебя как Журналиста, за то, что кладешь в длинный ящик критические статьи. Как можно писать об Аб[идосской] Нев[есте] во втором № Журнала!2 О таком произведении надобно говорить тотчас или совсем не говорить. Отнес ли ты мой Новгород, и как он был принят? Напиши мне об этом3. О первом № Вестника уже носится слух, но слух еще невнятный, а у меня журнала нет. Надеюсь, что ты пришлешь мне его. Получаешь ли ты иностранные Журналы. Это необходимо. Заставляй переводить из них все ученые статьи, объявляй о всех открытиях это поддерживает Телеграф. Мы Азиятцы, но имеем претензию на Европейское просвещение, хотим знать то, что знают другие, и знать не учившись и только по журналам. В первый год надобно жертвовать своими правилами даже несправедливым требованиям публики. И так на первый год девиз журнала должен быть:... Iuvent meminisse periti4. На следующий год, когда Журнал завлечет читателей, мы покажем им пропущенную часть стиха Ignori discant5. Молодцы, Петербургские Журналисты, все пронюхали до малейшей подробности, твой договор с Пуш[киным]6, имена всех сотрудников. Но пускай их, они вредить тебе не могут: Умный (не то что хороший) Журнал сам себя поддержит. Главное, отнять у Булгариных их влияние. С тех пор, как я видел Бул[гарина], имя его сделалось для меня матерным словом. Я полагал, что он умный ветренник, но он площадный дурак. Ужасно ругает Телеграф; о тебе ни слова. Говорит, что сам знает, что он интригант; но это сопряжено с благородной целью и все поступки его клонятся к пользе Отечественной словесности. Экой урод! но quos ego!..7

Стр. 209—210, № 3515.

Напечатано не полностью у Барсукова, кн. II, стр. 76 и 122.

1 Алексею Владимировичу Веневитинову. — Письма этого мы не знаем.

2 Никакой статьи об «Абидосской невесте» ни в № 2 «Московского Вестника», ни в дальнейших не было.

3 T. е., отнес ли Погодин стихотворение «Новгород» А. И. Трубецкой, которой оно было посвящено. Об этом Погодин пишет в своем дневнике 30 декабря 1827 г.: «Отдал покрасневшей Ал[ександре] Ив[ановне] Новгород Вен[евитин]ова». (Ср. Барсуков, кн. II, стр. 57.)

4 Пускай поучат опытные.

5 Невежды учатся.

6 Т. е. второй пункт выше напечатанного «ultimatum’a».

7 Я вас!

8. ИЗ ПИСЬМА Е. В. АЛАДЬИНА

Петербург. 20 января 1827 г.

[В конце письма приписка:] Сделайте одолжение, возмите на себя труд передать прилагаемый конверт Александру Сергеевичу Пушкину1.

Стр. 223—224 № 3515. Этого письма Барсуков не напечатал.

1 Егор Вас. Аладьин (1796—1860) — писатель, переводчик, издатель «Невского Альманаха», альманахов «Букет или карманная книжка для любителей и любительниц театра» и «Подснежник». С 1831 г. — издатель «С.-Петербургских Ведомостей». Что пересылал Пушкину Е. В. Аладьин, нам неизвестно.

- 688 -

9. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

[Январь 1827 г.]

Что Пушкин? Что Снегирев?1 [....]

Зачем Нулина выкинули?2

У Барсукова нет.

Записка на клочке бумаги, вплетенном в «приложениях» к тому писем за 1831 г., стр. 467—468. Датируем содержанием.

1 Снегирев, Ив. Мих. (1793—1868) — профессор Московского университета.

2 Отрывок из «Графа Нулина» был напечатан в № 4 «Московского Вестника» за 1827 г., вышедшем в свет в феврале 1827 г. Судя по этой записке Шевырева, можно думать, что отрывок этот был намечен к напечатанью в каком-то из предыдущих номеров журнала.

10. ПИСЬМО Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА К С. П. ШЕВЫРЕВУ.

Петербург. 28 января 1827 г.

Сего дня получил я письмо твое, любезный друг1, и как видишь не медлю отвечать. Я даже предупредил бы тебя если бы не некоторые занятия, которым я должен был посвящать большую часть дней своих. Мне давно хотелось поговорить с тобой именно о нашем общем деле т. е. о журнале. Публика ожидает от него статей дельных и даже без всякой примеси этого вздора, который украшает другие журналы. Говорю вам это решительно, потому что вслушивался с намерением во все толки о М. Вестнике. Две книжки кажутся немного бедными, особенно первая, и вот тому причины. Во-первых: мало листов; во всех журналах кажется больше. Во-вторых: слишком крупны статьи. Наконец: нет почти никаких современных известий. Последнее исправится по получении иностранных журналов; постарайтесь и о первых двух недостатках.

Брань начинать нам рано. Пусть бросят в нас первый камень; тогда и мы будем отвечать, и я верно от храбрейших не отстану. Я уже говорил П[огоди]ну, что с Телеграфом не худо бы сначала жить в ладу; не утверждаю этого решительно, потому что не знаю, как ведет себя П[оле]вой. Не он ли подкупает Ширяева2 и заставляет повес печатать в газетах подлости? Вы ближе к источнику и если что знаете или предполагаете, напишите ко мне непременно.

Критику выходящих книг возьму я охотно на себя, но надобно чтоб они выходили, а здесь ничего не слыхать до сих пор. Я было писал разбор альманахов, но так как он уже сделан, то до другого случая3. Cousin издал книгу прекрасную4, и я непременно доставлю вам об ней статью, но погодите; если мы сначала будем занимать Пуб[лику] самыми строгими статьями, то нас назовут Педантами. Я намерен послать разбор свой в переводе к самому Cousin и просить его сообщить мне ответ (если статья моя заслужит его внимание) для помещения в том же журнале5. Cousin преблагородный человек, я знаю к нему путь, и он верно не откажется. Завтра буду я писать для того чтобы доставить вам новых сотрудников а именно: André Merian6, Klaprot7 и Гульянова8, вы можете на меня считать* и вероятно даже что они позволят объявить их [сотрудниками] корреспондентами. А все трое приобрели славу Европейскую. На-днях познакомлюсь с Сенковским, который не откажет в повестях с Арабского9. Впрочем надобно поручить кому-нибудь постоянно переводить повести из Вашингтона10 Тика11 и др. Писателей,

- 689 -

для того, чтоб на всякий случай даже без нужды были повести наготове.

Возьмите у Рожалина мой перевод из Гофманна12 и докончите его. Повесть славная, лучше всех у нас Рус[ских] напечатанных. [Отправляю] Препровождаю к тебе несколько переводов из иностранных журналов13. Поправляй их как хочешь. Я заставляю всех трудиться и даже Алексея Хомякова, который здесь третий день. Он посылает вам три пьесы14. Я прилагаю здесь: Элегию да 3 участи15. Не знаю не доставил ли вам Мальцов16 сей последней пьесы. Во всяком случае если он и переписал ее, то может быть худо разобрал мою черновую, и я посылаю вам исправную копию. Не пугайтесь гонений ни Дм.17 ни Дав.18 Сей последний, хотя и умен, но едва ли умеет итти к избранной цели прямо, а потому на всяком шагу может быть шаток. Если сразимся, то пусть решает судьба. Дм[итриев] завистлив и ему бы хотелось уронить хоть сколько-нибудь Пушкина. Молодых же людей он никогда не похвалит, всегда видя в них соперников. Впрочем голоса он почти не имеет. Напечатайте следующие стихи19.

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ

——

Я слышал, Камены тебя воспитали:

Дитя, засыпал ты под басеньки их.

Бессмертные дар свой тебе передали,

И мы засыпаем на баснях твоих.

В.

Иллюстрация: П. В. КИРЕЕВСКИЙ

Рисунок из альбома Э. Д. Дмитриева-Мамонова

Третьяковская галлерея. Москва

- 690 -

Посылаю к Вам перевод из Шиллера, который мы тотчас сделали с Хомяковым вдвоем20. Из Фауста21 кое-что пришлю непременно. Теперь [нет у меня] мой Гете не дома. Как воротится, то сравню и исправлю. Присылай Валлен[штейнов] Лаг[ерь]22. Здесь пропустят, за это берусь. Из Романа ничего еще вырвать не могу23. Послание мое к Р[ожали]ну печатайте если хотите24 и как хотите. Поцелуй Титова за статью на Аллегории25, славно. Поцелуй сам себя за разговор.

Не теряйте ни деятельности ни надежды.

Прости. Твой верный Веневитинов.

[Сбоку первой (229) страницы:] Скажи П[огоди]ну что не худо бы поместить известие о смерти Ланжуине26 и кое-что сказать о его жизни, которую можно выписать из Convers[ations] Lexic[on]27 и из Biog. des Contemporains28. Эти книги кажется есть у Кн. Волконской29. Брат или Рожалин достанут вам.

[Приписка на 2-й стр.] Жандр30 обещает Вам посылать свои пьесы. Дельвиг все болен, а он не изменит. Мы с ним дружны как сыны одной Поэзии. Послали ль Вы ему Вес[тник], не худо послать его и Грибоедову.

[На 3-й стр.:] Зачем это газетное объявление о Сев[ерной] Лире31. Дань дружбе. Чудак Погодин! и бранить-то его совестно. Однакож скажу ему: мне по всему кажется, что он более суетится нежели делает. Кланяйся всем нашим.

[На 4-й стр.:] Заставляйте брата переводить повести или статьи из иностранных журналов. У него также есть хороший перевод из Шлегеля32.

Стр. 229—232 № 3515.

Письмо это, адресованное С. П. Шевыреву, было послано в редакцию «Московского Вестника», чем можно объяснить наличие его в архиве Погодина, к которому оно адресовано быть не может так как сам Погодин упоминается в нем три раза в третьем лице. За то, что оно адресовано Шевыреву говорит дружеский тон письма и наполненность его делами «Моск. Вестн.»; имена же Мальцова, Рожалина, брата поэта А. В. Веневитинова и Титова упоминаются в письме, так что другого адресата, стоящего близко к делам журнала, кроме Шевырева, предположить трудно.

У Барсукова письмо напечатано как адресованное Погодину и с пропусками и ошибками (кн. II, стр. 76—77, 78—79).

1 Письмо это нам неизвестно.

2 Книгопродавец.

3 До нас не дошло ни одного подобного разбора Веневитинова.

4 Виктор Кузен (1792—1867) — философ и ученый; в 1827 г. вышла его книга «Cours d’histoire de la philosophie moderne» («Курс истории новой философии»); повидимому Веневитинов имеет в виду ее.

5 Всего этого Веневитинов не исполнил, так как умер через полтора месяца (15 марта).

6 Барон Андре-Адольф Мериан (1772—1828) — дипломат, друг Клапрота. Служил в министерстве иностранных дел; автор многих трудов по языковедению.

7 Клапрот, Генрих-Юлий (1783—1835) — ориенталист и путешественник.

8 Гульянов, Ив. Алдр. (1789—1841) — египтолог.

9 Ни одной повести Сенковского в «Московском Вестнике» за 1827 г. не было напечатано.

10 Вашингтон-Ирвинг (1783—1859) — американский писатель.

11 Тик, Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель, романтик.

12 Этот перевод Веневитинова неизвестен; может быть он сгорел вместе с бумагами Рожалина.

13 Переводы эти неизвестны. Существует только один перевод из Герена «Европа», напечатанный впервые в издании прозаических сочинений Веневитинова 1831 г.

- 691 -

14 В «Московском Вестнике» за 1827 г. было напечатано стихотворение Хомякова: «В альбом» в № 4, «Молодость» и «Старость» в № 5. Может быть эти стихотворения и имеет в виду Веневитинов.

15 У Веневитинова имеется только одна элегия «Волшебница, как сладко пела ты», напечатанная впервые в собрании его стихотворений 1829 г. Стихотворение «Три участи» появилось впервые там же.

16 Мальцов, Ив. Серг. (1807—1880) — «архивный юноша», сотрудник «Московского Вестника», переводчик.

17 Дмитриев, Ив. Ив. (1760—1837) — поэт.

18 Давыдов, Ив. Ив. (1794—1863) — профессор Московского университета, шеллингианец.

19 Четверостишие это впервые опубликовано Барсуковым в составе этого письма.

20 Перевод этот неизвестен.

21 Переводы Веневитинова из «Фауста» впервые напечатаны в издании его стихотворений 1829 г.

22 В № 2 и № 12 «Московского Вестника» за 1828 г. напечатан перевод С. Шевырева «Отрывок из Шиллерова Валленштейнова лагеря». Ясно, что речь идет об этом переводе.

23 Роман свой Веневитинов не кончил и ничего из него не было напечатано, содержание же изложено кем-то из друзей поэта в предисловии к изданию его сочинений 1831 г. Рукопись его неизвестна.

24 Послание к Рожалину впервые напечатано в «Стихотворениях Веневитинова» 1829 г.

25 В № 2 «Московского Вестника» напечатана статья В. Титова «Опыты Аллегорий или иносказательных Описаний в стихах и прозе», соч. Федора Глинки. СПБ., 1826.

26 Ланжуине (1753—1827) — французский политический деятель.

27 «Conversations Lexicon» — энциклопедический словарь издания Брокгауза.

28 В словаре: «Biographie nouvelle des contemporains, ou dictionnaire historique et raisonné...» v. 10, P. 1823, 451—453, есть сведения о Ланжуине. Барсуков печатает — «о смерти Ланжерона» (ум. в 1831 г.).

29 Кн. Волконская, Зинаида Алдр. (1792—1862) — поэтесса, в которую Веневитинов был влюблен.

30 Жандр, Андрей Андр. (1789—1873) — переводчик пьес.

31 В № 2 «Московского Вестника» (стр. 138—139) имеется объявление об альманахе «Северная Лира на 1827 г.».

32 Этот перевод А. В. Веневитинова: «О трех единствах в Драме (из Шлегеля)» напечатан в №№ 10 и 11 «Московского Вестника» за 1827 г.

11. ИЗ ПИСЬМА КН. В. Ф. ОДОЕВСКОГО

Петербург. 29 апреля 1827 г.

Я не отвечал на письмо ваше, Милостивый Государь Михаил Петрович, ибо оно пришло ко мне в горькую минуту; — но не будем говорить о ней. — Пушкин имел право вступаться за Держ[авина] — свой своему и проч.; я и сам рад, что Вы выкинули из моей статьи места слишком откровенные; они бы могли дать оружие врагам Моск. Вестника1; [......]

Скажите: нет ли средств выпросить у Пушкина его Бориса Годунова — Мне уж невтерпеж, я бы прочел и на следующей почте возвратил бы его, никому не показавши; я хотел было писать к Пушкину об этом, но я не знаком с ним и не знаю, как ему это покажется [...]

Могу также доставить два музыкальных произведения Дмитрия: музыку на Ночной Зефир — и другую на романс из Эгмонта, которого слов не помню; если не приложите к Вест[нику] этой музыки, то мне бы хотелось издать их вместе с сочинениями моего друга чудно соединявшего в себе все три искусства2. Ваш Одоевский.

Стр. 285—288 № 3515. У Барсукова напечатан небольшой отрывок из письма (кн. II, стр. 91). П. Н. Сакулиным в его книге «Из истории русского идеализма.

- 692 -

Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель», т. I, ч. II, 1913 г., стр. 324—325 напечатан другой отрывок (просьба о «Борисе Годунове»).

1 В № 5 «Московского Вестника» 1827 г. помещен был обзор альманахов на 1827 г., одна часть которого подписана «И. К.», другая — «-нъ». Под инициалами «И. К.» скрылся кн. В. Ф. Одоевский, сурово отнесшийся между прочим к «Памятнику Отечественных Муз». Об этом писал Одоевскому Погодин 2 марта 1827 г.: «Разбор ваш «Памятника Муз» сокращен по настоятельному требованию Пушкина. Вот его слова, повторяемые с дипломатическою точностью: «Здесь есть много умного, справедливого, но автор не знает приличий: можно ли о Державине и Кар[амзине] сказать, что «имена их возбуждают приятные воспоминания», что «с прискорбием видим ученические ошибки в Держ[авине]»: Державин всё — Державин. Имя его нам уже дорого. Касательно жив[ых] писателей также не могу я, объявленный участником в журнале, согласиться на такие выражения. Я имею связи. Меня могут почесть согласным с мнением рецензента. И вообще — не должно говорить о Державине таким тоном, каким говорят об NN., об S S. Сим должен отличаться «М[осковский] Вестник». Оставьте одно общее суждение». Мы спорили во многом, но должны были уступить, решились было оставить статью до сношения с вами, но должно было выдавать книжку; Пушкин читал уже по корректуре». («Русская Старина» 1904, № 3, стр. 705—706.) На это сообщение Погодина и отвечает Одоевский от 29 апреля.

2 Насколько нам известно, романсы Д. В. Веневитинова изданы не были. Биограф Веневитинова А. Пятковский говорит, что он видел его рисунок — эскиз головы Медузы. Где он ныне — неизвестно.

12. ИЗ ПИСЬМА И. А. СТЕМПКОВСКОГО

Одесса. 20 мая 1827 г.

Покорнейше прошу напомнить обо мне почтеннейшему сотруднику вашему Александру Сергеевичу Пушкину и принесть ему равномерно мою истинную благодарность.

Стр. 305—306 № 3515. У Барсукова нет.

Письмо археолога Ив. Алдр. Стемпковского (1789—1832) написано при посылке статьи «О названиях месяцев у древних Ольвиополитов», помещенной в № 12 «Московского Вестника» за 1827 г.

О знакомстве И. А. Стемпковского с Пушкиным ничего неизвестно.

13. ИЗ ПИСЬМА АГР. И. МАНСУРОВОЙ

Берлин. 7/19 июня 1827 г.

Прошу Вас прислать мне Цыганы новое издание Пушкина1, о котором я читала в газетах, поручаю Саше2 Вам вручить издержки на сию книгу которую буду ожидать с нетерпением.

Стр. 335—338 № 3515. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 83.

1 «Цыганы», изданные в 1827 г., вышли в свет около 15 мая (см. Цявловский и Синявский. «Пушкин в печати», 1914 г., стр. 43).

2 Сестре своей, А. И. Трубецкой.

14. ПИСЬМО С. А. СОБОЛЕВСКОГО

[Июнь 1827 г.]

Вот тебе статья1 в наиближайший номер. Помести ее в конце книжки так чтобы в глаза бросалась; отставивши немного.

Поэма Цыганы, сочинения А. С. Пушкина, вышла из печати: Цена 5 руб[лей] ассиг[нациями]2.

Непременно.

У Барсукова нет.

Записка на клочке бумаги, вплетенном в «приложения» к тому писем за 1831 г.

1 Какую статью имеет в виду Соболевский — неизвестно.

2 О выходе в свет «Цыган» см. предыдущее примечание. Книги продавались не по 5 р., а по 6 р. асс. В «Московском Вестнике» объявления о них не было.

- 693 -

Иллюстрация: СТРАНИЦА ИЗ ДЕЛА МОСКОВСКОГО ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕРА С ПОКАЗАНИЯМИ ПУШКИНА

Московский Областной Архив

- 694 -

15. ИЗ ПИСЬМА Н. М. РОЖАЛИНА

Москва. 16 июня 1827 г.

От Пушкина сей час только получил Наташу1: в 12 № ее не будет.

Стр. 341—344 № 3515. Барсуков напечатал письмо Рожалина с пропусками (кн. II, стр. 123—124).

1 Стихотворение Пушкина «Жених», названное здесь «Наташей», было напечатано в № 13 «Московского Вестника» за 1827 г., но первоначально предназначалось для № 12, что видно из слов Рожалина и что подтверждается найденным Д. В. Ульянинским корректурным оттиском. См. «Пушкин и его современники», в. XVII—XVIII, стр. 267—269.

16. ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА

Петербург. 18 июля 1827 г.

Что касается Пушкина, без сомнения величайшая услуга, какую бы я мог оказать вам, это бы держать его в узде; да не имею к тому способов. Дома он бывает только в 9-ть утра, а я в это время иду на службу царскую; в гостях бывает только в клубе, куда входить не имею права. К тому же с ним надобно няньчиться, до чего я не охотник и не мастер. У него часто бывает Сомов1 и т. п.; последний взял у него (как говорит для Сев[ерных] Цв[етов]) отрывок из Онегина и из Годунова2. Я желал бы знать от вас, много ли он вам оставил и что обещал? ибо на его скорый возврат не считайте. Уведомьте об этом скорее. Я считаю на возвращение Дельвига из Ревеля: кажется мы друг другу понравились, к тому же он знаком с дядею моим, и мы верно сладим; он имеет влияние на Пушкина.

Стр. 345—352 № 3515. См. Барсуков, кн. II, стр. 71—72.

Титов, Влад. Павл. (1807—1891) — сотрудник «Московского Вестника», впоследствии крупный дипломат.

1 Сомов, Орест Мих. (1793—1833) — писатель, ближайший помощник Дельвига по «Северным Цветам».

2 Отрывка из «Евгения Онегина» в «Северных Цветах» на 1828 г. напечатано не было, а был напечатан в «Московском Вестнике» 1827 г. № 20 отрывок из IV главы — «Женщины». Отрывок из «Бориса Годунова» (Самозванец и Курбский) был помещен в «Северных Цветах» на 1828 г.

17. ИЗ ПИСЬМА Н. А. МЕЛЬГУНОВА

Киев. 7—10 августа 1827 г.

Здесь вовсе не в диковинку слышать стишки Пушкина из уст девушек — и тому подобного, даже в кругу купеческом. [....] Недавно случилось мне крепко припомнить мысль о критическом обзоре сцены из Бориса Годунова для помещения в М[осковском] В[естнике], и сожалел, что она неисполнилась. Люди образованные, между прочими один воспитывавшийся в Унив[ерситетском] Пансионе, — но с предрассудками французской школы, — вовсе не понимают смысла этого произведения, удивляются 5-ти стоп[ным] ямбам, тому, что монах выведен на сцену; — да и самая простота языка Пимена становится для них предметом соблазна. — Пожалуйте не покидайте счастливой мысли указать в Журнале Вашем истинное достоинство сего отрывка; подобная статья может объяснить и показать гораздо более, нежели статьи теоретические, ибо прямо применила бы теорию к произведению отечественному, Автора, любимого публикою.

Стр. 389—406 № 3515. См. Барсуков, кн. II, стр. 110.

Речь идет о сцене из «Бориса Годунова» «Келья в Чудовом монастыре», помещенной в № 1 «Московского Вестника» за 1827 г.

Мельгунов, Ник. Алдр. (1804—1867) — писатель, приятель Погодина.

- 695 -

18. ИЗ ПИСЬМА С. А. СОБОЛЕВСКОГО

[Петербург] 10 сентября [1827 г.]

Ты спросишь меня, почему я не объяснился с тобою на словах. Трудно было, душа моя. Я в вашем деле человек не посторонний, ибо я был так сказать, посредником между вами и Пушкиным. Мне было больно видеть неминуемый разрыв его с такими людьми, которых я люблю, а может быть и уважаю, видеть наступающее торжество Бул гарина и Греча над вами. Если бы я начал говорить с тобою об этом деле, то будучи расстроен трехмесячными противностями и наступающею разлукою с родными (NB. у меня родные — друзья мои), я увлекся бы тою горячностью, которой примеры ты к сожалению моему видывал. —

Вот тебе Михайлика первая и клянусь что и последняя. Делайте впредь с Пушки[ным] что хотите: решительно отрекаюсь от такого дела, где надобно говорить правду или молчать. Против первой не могу, второго — не утерплю.

Стр. 447—450 № 3515. У Барсукова нет.

Соболевский, Сергей Алдр. (1803—1870) — приятель Пушкина, впоследствии библиофил и библиограф.

См. примечание к следующему номеру.

19. ПИСЬМО И. В. КИРЕЕВСКОГО

[Москва. Конец октября—начало ноября 1827 г.]

Я виноват перед тобою, Любезный Погодин, и вот именно в чем: Когда ты спрашивал меня, писал ли я к Титову, что ты отказывал Шевыреву в соредакторстве после получения письма от Пушкина, то я отвечал тебе, что не писал о Пушкинском письме в отношении к этому делу. И в самом деле я до сих пор не помню, чтобы я писал об этом. Но обдумав хорошенько я увидел, что не должен был отвечать тебе так решительно, ибо, когда ты объявил свое несогласие на право Шевырева, то, я действительно полагал одною из причин тому надежду на улучшение журнала Пушкинским сотрудничеством, и потому, думая это, я мог это и написать к Титову, с которым я привык быть откровенным. Но еще раз повторяю, что я не помню, чтобы писал о том. Впрочем, для тебя в этом случае возможность то же, что действительность, и ты имеешь полное право сердиться на преданного тебе

К.

Стр. 455—456 № 3515. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 133.

Киреевский, Ив. Вас. (1806—1856) — критик, публицист, впоследствии славянофил, редактор журнала «Европеец».

Избранный товарищами по изданию «Московского Вестника» в редакторы, Погодин совершенно не признавал коллегиального начала и действовал резко единовластно. Такое поведение редактора вызвало недовольство сотрудников, и они потребовали обязательного соредакторства Шевырева, но Погодин воспротивился этому, ободренный любезным письмом Пушкина от 31 августа. В письме этом Пушкин, называя Погодина «честным литератором между лавочниками литературы», «милым и любезным», «ради Бога» просил его не покидать «Вестника», обещая «безусловно деятельно участвовать в журнале». Лучше Пушкина знавшие Погодина Титов и Одоевский были о нем другого мнения и 13 октября 1827 г. послали Погодину «ультиматум» с требованием признать Шевырева соредактором. «Поводом к сему посланию, — пишет Одоевский, — служит сообщенное из Москвы известие, что Погодин, по получении письма Пушкина, объявил, что не хочет соредакторства Шевырева. Если это неправда, пусть горячие уголья падут на головы сообщивших сие известие» (Барсуков, кн. II, стр. 132—133). Получив это письмо, Погодин записал в дневнике: «Письмо от Одоевского и Титова. Предосадно мне было. Киреевский поступил

- 696 -

неосторожно и даже непонятно. Я не сержусь впрочем». На самом деле Погодин сердился, свидетельством чего служит приводимое письмо Киреевского.

20. ИЗ ПИСЬМА Н. В. ПУТЯТЫ

Петербург. 21 октября 1827 г.

У нас вышла 3-я часть Онегина1, и сам Пушкин на-днях возвратившись сюда, как говорит, привез 4-ю главу сего Романа для печати2.

Стр. 477—480 № 3115. У Барсукова нет.

Путята, Ник. Вас. (1802—1877) — писатель, в это время адъютант генерала А. А. Закревского.

1 Третья глава «Евгения Онегина» вышла в Петербурге 10—11 октября 1827 г. (см. Синявский и Цявловский. «Пушкин в печати», № 295).

2 Из Михайловского в Петербург Пушкин приехал числа 16—17 октября 1827 г. (см. «Русский Архив» 1910 г., № 2, стр. 215—216).

21. ИЗ ПИСЬМА А. Н. МУРАВЬЕВА

Село Александровское (близ Волоколамска).

27 ноября 1827 г.

В предпоследнем нумере Вестника я читал прекраснейший отрывок Пушкина из Вадима; хотя я его и прежде знал, но здесь прочел снова с большим удовольствием, жалею, зачем вы не поместили двадцати последних стихов, где старик прощается с юношей, желая ему всяких благополучий, и говорит, чтобы невеста его встретила с улыбкой и слезами, — выражение прелестное, и которое прекрасно бы окончило сей отрывок, по моему мнению один из лучших творений Пушкина; желал бы я прочесть всю поэму, которой сюжет занимателен и изобилует поэзией. —

Стр. 507—510 № 3515. Ср. у Барсукова, кн. II, стр. 87—88, где самое интересное выброшено.

Отрывок из поэмы «Вадим» в рукописи неизвестен (см. Сочинения Пушкина, акад. изд., т. III, стр. 259 примечаний).

В печати ни при жизни Пушкина, ни после его смерти конца отрывка в «двадцать стихов», о которых говорит Муравьев, не появлялось, но указание Муравьева, лично знавшего Пушкина, так определенно, что не может вызвать никаких сомнений в своей достоверности. О том, что из «Вадима» была написана «первая песнь», узнаем из письма Петра Алдр. Муханова к К. Ф. Рылееву от 13 апреля 1824 г.:

«У меня есть начало «Разбойников» и первая песнь «Вадима»; прислал бы тебе, но автор их назначил к истреблению и поэтому не хочет, чтобы ходили по рукам и даже говорили об оных. Но, зная твою аккуратность, может быть, сдамся, получа убеждение в сохранении их в тайне...» (Полное собр. соч. К. Ф. Рылеева, т. II, стр. 170. «Библиотека декабристов» под ред. Г. Балицкого).

22. ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА

Петербург. 17 декабря [1827 г.]

Посылаю Вам письмо1 и стихи2 Пушкина; не стану оправдываться в том, что распечатал их: зная, что он пишет о делах касающихся каждого из нас, я имел на это полное право. Тон письма мне не нравится, и нельзя снова не сердиться на болтливость Соболевского. Как отвечать ему — это вам лучше известно, потому и не стану советовать. Постараюсь только увидеть его на-днях и объяснить ему от себя, что уплата ему денег начнется первому из всех, с первой чистой выручки — Стансы к Царю не были присланы3.

Стр. 523—524 № 3520. У Барсукова нет.

Письмо, вплетенное в конец тома писем за 1833—1834 гг. и датированное в подлиннике «17 декабря» на основании упоминания в нем «Стансов к царю», надо

- 697 -

отнести к 1827 г.: «Стансы» («В надежде славы и добра») были напечатаны в № 1 «Московского Вестника» за 1828 г.

1 Это письмо не дошло до нас.

2 О каких стихах идет речь, сказать трудно. В письме к Погодину, датируемом Б. Л. Модзалевским концом октября — ноябрем 1827 г. (№ 256), Пушкин писал, что «на-днях» пришлет «Москву и др.» Возможно, что это и посылал теперь через Титова Пушкин. Москва — XXXVI—LIII строфы седьмой главы «Евгения Онегина», напечатанные в № 1 «Московского Вестника».

3 В. П. Титов очевидно не знал, что Пушкин уже при письме № 256 (акад. изд.) послал это стихотворение Погодину.

23. ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА

Петербург. 11 февраля 1828 г.

Пушкин (NB. отведя глаза в сторону) сказывал, что позволил перепечатать Москву взбесясь на опечатки М[осковского] В[естника], а господа Пчелинцы воспользовались и присовокупили Примечание1. — Он готовит вам письмо о Б. Годунове2; что он мне читал, славно; хочет приготовить еще смешную статью о Корсаре и о способе переделывать Поэмы в Романт. Трагедии3.

Стр. 25—28 № 3516. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 181—182.

1 О «Москве» см. прим. 3 к предыдущему номеру. «Взбесясь» на опечатки в «Московском Вестнике», Пушкин позволил Булгарину перепечатать отрывок в «Северной Пчеле», где он и появился в № 17 (вышел в свет 9 февраля) с таким примечанием: «Сей отрывок напечатан был в одном журнале, с непристойными ошибками. По желанию почтенного автора, помещаем оный с поправками в Сев. Пчеле. — Повторение стихов А. С. Пушкина (NB. с его позволения) никогда не может быть излишним. Изд.» В свою очередь взбесясь на это примечание, Погодин написал 14 февраля Пушкину письмо, «учтивое и колкое» (см. № 345, т. II акад. изд. переписки и запись в дневнике Погодина в «Пушк. и его совр.», в. XIX—XX, стр. 89), на которое Пушкин отвечал припиской на письме Погодина и письмом № 346 (акад. изд.).

Иллюстрация: Н. А. МЕЛЬГУНОВ

Рисунок из альбома

Э. Д. Дмитриева-МамоноваТретьяковская галлерея, Москва

2 О каком «письме о Б. Годунове» говорит Титов, — неизвестно. Из слов Титова нельзя решить, идет ли речь о трагедии Пушкина или об историческом Борисе

- 698 -

3 Годунове, о котором у Пушкина с Погодиным были споры (см. запись в дневнике Погодина «Пушкин и его современники», в. XXIII—XXIV, стр. 113). «Смешная статья о Корсаре и способе переделывать Поэмы в Романт. Трагедии» — это лишь начатая Пушкиным статья по поводу книги Олина: «Корсар, драма в 3-х действиях с хором, романсами и двумя песнями: Турецкою и Аравийскою, заимствованная из английской поэмы Лорда Байрона, под названием: The Corsair».

24. ПИСЬМО ГРИГОРИЯ СУРОВЦОВА

Казань. 20 февраля 1828 г.

Милостивый Государь, Михаил Петрович!

Общество Любителей Словесности поручило мне за доставление в оное вашего Журнала принести вам искреннейшую благодарность, а вместе с тем покорнейше просит принять на себя труд напечатать в вашем Вестнике от имени его прилагаемое при сем объявление.

Не получая на отношения свои от многих гг. иногородных членов ответов, а равно не зная и о месте пребывания некоторых, мы решились пригласить их через припечатание в вашем журнале. Не знаю, одобрите ли вы нашу меру; по крайней мере, мы не могли придумать другого способа для содействия нам в трудах наших. Многие отношения наши возвращены были к нам, потому что лица, к коим они адресованы были, не находятся в тех местах, где они, по прежним нашим сведениям, должны были находиться. Это вероятно произошло от того, что общество наше в течение семи лет принуждено было совершенно прекратить свои действия. Но мы совершенно не понимаем, почему вновь избранные члены не удостоили нас своими ответами. Ваши, Московские Е. С. Раич, А. С. Пушкин, Н. А. Полевой до сих пор не дали нам знать, угодно ли им принять наше избрание. Я бы просил вас покорнейше, узнав от них об этом, почтить меня уведомлением.

С истинным почтением и таковою же преданностию имею честь быть вашим, Милостивый Государь, Покорнейшим слугою Григорий Суровцов.

[Дальше идет текст объявления и приписка о нем].

Стр. 37а—40а № 3516. У Барсукова из этого письма ничего не напечатано. В статье Е. А. Боброва «А. С. Пушкин в Казани» («Пушкин и его современники», в. III, стр. 51) сказано только, что «Пушкин состоял членом Казанского Общества любителей словесности, председателем которого был Городчанинов».

25. ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА

Петербург. 17 марта 1828 г.

Пушкин бесится на Атеней, утешается, браня своего критика матершиною заодно с Булгариным1. А мне смешно: несмотря на глупость разбора (Аксакова или [нет] Дмитриева?) много есть поделом, и я бы душевно желал, чтобы его побольше пощелкали за Онегина. Вы, я чаю, знаете, что он едет за Государем на юг2.

Стр. 69—72 № 3516. См. Барсуков, кн. II, стр. 183—184.

1 Пушкин сердился на статью, подписанную В. и написанную Воейковым, в № 4 «Атенея» за 1828 г. (ц. р. 10 февраля С. Аксакова) о IV и V главах «Евгения Онегина». Статья эта перепечатана Л. Поливановым в т. IV Сочинений Пушкина, 3-е изд., стр. 97—105. С этой статьей Пушкин посчитался в заметках 1830 г.

2 В апреле 1828 г. Пушкин просил А. Х. Бенкендорфа об определении в действующую против турок армию, но получил отказ.

- 699 -

26. ПИСЬМО П. А. КАТЕНИНА

Шаево, Костромской губ. 28 марта 1828 г.

Сделайте милость, извините, что не имея чести быть с Вами знакомым, я докучаю Вам покорнейшею просьбой: доставить по надписи здесь прилагаемое письмо к Александру Сергеевичу Пушкину, который, как говорят, находится теперь в Москве1. В нем есть порок не меньше его дарования: по нескольку месяцев без вести пропадать для знакомых и приятелей; но я полагаю, что Вы находитесь с ним в сношениях беспрерывных, и потому не трудно Вам будет меня удовлетворить. Если ж паче чаянья я ошибаюсь, благоволите мне письмо возвратить, завернув его в другой конверт на моя имя: Павлу Александровичу Катенину, Костромской губернии в город Кологрив. Надеясь однако, что Вы меня простите и в просьбе не откажете, наперед приношу Вам мою благодарность, и прошу быть уверенным в истинном почтении, с которым честь имею быть

Покорнейшим слугою Павел Катенин.

Сельцо Шаево. Марта 28-го 1828 г.

Стр. 81—83 № 3516. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 184.

1 Письмо, которое просит Катенин передать Пушкину, № 353 (т. II «Переписки») от 27 марта 1828 г.

27. ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА К ПОГОДИНУ И ШЕВЫРЕВУ

Петербург. 8 июля 1828 г.

Германо-Русский Пиита Б. Розен1 привез мне третьего дни ваши письма; обещал быть ко мне сегодня, чтоб итти со мной к Пушкину, не пришел; завтра хотел уехать в Ревель.

Мне очень жаль что наше свидание было кратко.

Стр. 179 № 3516. У Барсукова нет.

1 Бар. Розен, Егор Фед. (1800—1860) — поэт.

28. ИЗ ПИСЬМА П. А. МУХАНОВА

Петербург. 11 августа 1828 г.

Что Вам сказать об ваших знакомых? — Титов занимается с утра до ночи своею должностью. Пушкин учится Английск[ому] языку1 — а остальное время проводит на дачах — [....] ваших сотрудников каждодневно увещеваю вам деятельнее содействовать в журнале.

Стр. 203—205 № 3516. См. Барсуков, кн. II, стр. 185 и 190.

1 О занятиях Пушкина английским языком см. мою статью «Пушкин и английский язык» в XVII—XVIII вв. «Пушкин и его современники».

29. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

Петербург. 11 сентября 1828 г.

За то, что ты мне присоветовал ехать в Питер, я тебя благодарю душевно; но, может быть, ты найдешь во мне большие перемены после двух недель Петерб. жизни. Для меня они должны быть к лучшему, след. и тебе понравятся, если ты меня любишь. Может быть, не согласны они с твоими планами, — это другое дело.

Жуковский говорит мне, что Круг1 здесь воет о тебе: давайте мне Погодина. След[овательно] есть надежда, и верная, что ты по приезде Государя переедешь в Питер. Так у меня одного на плечах останется

- 700 -

Москов[ский] Вестн[ик], ибо здесь сотрудники решительно неверные. Это узнал я по опыту. Нет, друг мой, если ты сколько-нибудь меня любишь, если сколько-нибудь ценишь Шевырева, как литтератора, то пощадишь мое время и скажешь мне: «не берись за это дело. Тебе не то назначено. Учись, приготовляй, собирай». — Это голос души моей: его я слышал от Жуковского, от Пушкина, от Титова. Этот же голос надеюсь от тебя услышать, если ты друг мне. Душа просит других занятий — и все ей отвечает: да.

Какая прекрасная перспектива в жизни открылась мне здесь. Сколько впечатлений новых, свежих. Все перескажу при свидании.

Стр. 255—258 № 3516. См. Барсуков, кн. II, стр. 179—180, 190, 232—233.

1 Круг, Филипп Ив. (1764—1844) — археолог, академик.

30. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

Петербург. 15 сентября 1828 г.

Пишу к тебе от Одоевского1 и спешу к Пушкину читать у него главу2 из Романа для Альманаха.

Стр. 267—270 № 3516. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 233.

1 Кн. Влад. Фед. Одоевский.

2 IV глава из исторического романа [«Арап Петра Великого»] напечатана в альманахе «Северные Цветы» на 1829 г.

31. ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА

[Петербург. Первая половина октября? 1828 г.]

Знаете ли вы, что Вяз[емский] сочинил ругательство на Вестник и прислал его к Жук[овскому] отдать здесь в Цензуру, ибо Московская пропустить не хотела? Вчера сказал мне это Пушкин.

Стр. 443—444 № 3518. У Барсукова нет.

Вплетено в конец тома писем за 1831 г., но мы датируем первой половиной октября 1828 г. (до отъезда Пушкина из Петербурга в Москву в ночь с 19-го на 20 октября), полагая, что речь идет о полемике кн. П. А. Вяземского с Погодиным по поводу помещения последним в «Московском Вестнике» (с № 19-го) замечаний Арцыбашева на «Историю государства российского» Карамзина.

32. ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА

Петербург. 15 ноября 1828 г.

Кошелев1 еще не отдал Козлову Геца2, потому что был болен. Пушкин в деревне3. Одоевский прислать романа не решается, но отдал Шевыреву некоторые пьесы для помещения4. Пушкин написал Мазепу; первый стих: «богат и силен Кочубей»5.

Стр. 355—358 № 3516. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 185 (на стр. 298—299 другой отрывок из этого письма).

1 Алдр. Иван. Кошелев.

2 Очевидно Погодин послал Козлову в подарок свой перевод «Геца фон Берлихингена» Гете, изданный в 1828 г. в Москве.

3 В ночь с 19-го на 20 октября 1828 г. Пушкин из Петербурга выехал в с. Малинники Тверской губ.

4 О каком романе идет речь — неизвестно. Во II части «Московского Вестника» за 1829 г. был напечатан только отрывок Одоевского «Утро ростовщика» с подписью «К».

5 «Мазепа» — это «Полтава», писавшаяся в октябре 1828 г.

- 701 -

Иллюстрация: „СУББОТА У ЖУКОВСКОГО“

Картина маслом неизвестного художника

Публичная библиотека СССР им. Ленина, Москва

- 702 -

33. ИЗ ПИСЬМА Н. И. ЛЮБИМОВА

Петербург. 8 января 1829 г.

[Из приписки Титова:] Прощай, кланяйся лично Пушкину1, письменно рыцарю фортуны Шевыреву.

Стр. 467 № 3516. См. Барсуков, кн. II, стр. 260.

Ник. Ив. Любимов (1811—1875) — с 1836 г. начальник отделения Азиатского департамента Мин. ин. дел, впоследствии сенатор, друг Погодина.

1 С 6 декабря 1828 г. по 7 января 1829 г. Пушкин жил в Москве.

34. ИЗ ПИСЬМА ГРИГ. ИВАН. СОКОЛОВА

Село Черняковка, Елизаветградского уезда,

Херсонской губ. 4 февраля 1829 г.

О месте же пребывания не скажу ничего на первый раз; только чтоб Вы не думали, что мы заехали в страны варварства и непросвещения, сообщу Вам анекдот не вымышленный, но истинный: в том ручаюсь честью своею. — У нас в соседстве живет прекрасная старушка, Малороссийская дворянка в полном смысле. У нее, как водится, полдюжины воспитанниц, которые помешаны на новейших сочинениях, особливо на произведениях Пушкина. Старушка, вслушиваясь в их беспрестанные разговоры о текущей словесности, получила также охоту к Литтературе (каково!) и заставила громко читать себе все, что ни выходило новенького. — Когда дело дошло до письма Татьяны, то оскорбленная честность ее громко возопила и она с сердечным негодованием сказала: ека проклята дивка! нехай сиби писала, да в свит бы не выдавала; и еще очень сердилась: зачем Татьяну в свит вывезли1. Можете судить по етому, что и в наших степях раздаются отголоски литтературных произведений, что и у нас существуют самостоятельные литтературные мнения. — Я припомнил, что в прошедшем году в Вашем Вестнике были подслушанные Вами суждения об Онегине2; и етот отрывок мог бы помещен быть, только с подписью: от степного корреспондента.

Стр. 29—32 № 3516. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 232. Письмо по ошибке отнесено к 1828 г. и поэтому вплетено не на месте. Гр. Ив. Соколова Барсуков называет «совершенно нам неизвестным». Неизвестен он и нам.

1 О том, «как Татьяну в свет вывезли», старушка узнала из отрывка из седьмой главы «Москва», напечатанного в № 1 «Московского Вестника» за 1828 г. Полностью седьмая глава «Евгения Онегина» вышла лишь 18—19 марта 1830 г. (см. Синявский и Цявловский. «Пушкин в печати», ор. 677).

2 В № 4 «Московского Вестника» 1828 г. помещены толки о четвертой и пятой главах «Евгения Онегина», подслушанные в обществе.

35. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

Петербург. 18 февраля 1829 г.

В субботу вечером в 5 часов, любезный друг Мих[аил] Петр[ович], я приехал сюда1. Из дилиж[анса] прямо к Титову, оттуда к княгине2 и остановился у князя Никиты Григорьевича Волконского3 [....]

Пушк[ин] здесь4. Я не застал его. У Жуковского еще не был.

Подлинник — в ИРЛИ (Дашковское собрание). Сообщено И. С. Зильберштейном.

1 С. П. Шевырев, получив место наставника сына кн. Зинаиды Александровны Волконской, приехал из Москвы 16 февраля («в субботу») 1829 г. в Петербург, чтобы отсюда ехать с ней в Италию.

2 Кн. З. А. Волконская.

3 Кн. Никита Григорьевич Волконский (1781—1841), муж кн. З. А. Волконской.

4 Пушкин приехал из Тверской губернии в Петербург 18 января 1829 г.

- 703 -

36. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

Петербург. 25 февраля 1829 г.

[...]Пушкин мне очень обрадовался. Он весьма ласков. Вчера мы провели с ним вместе вечер у Дельвига1. Я видел кой-какую Литературную сволочь Петербургскую. Сколько уродства! Как глуп Сомов! Мы с ним говорили как друзья — и он в изустном разговоре тотчас соглашается со всем, что ни скажу я, так, как и в печатном. Он глуп до крайности2. Видел я Подолинского: он все молчал. Это мальчик, вздутый здешними панегиристами и Полевым. Он либо еще ребенок, либо без цемента. Пушкин говорит: «Полевой от имени человечества благодарил Подол[инского] за «Дива и Пери», теперь не худо бы от имени вселенной побранить его за «Борского»!3 Тут были еще какой-то краснощекой Корсак4, очень добрый и умный, кажется, в своем роде доктор Спасский5 и еще кто-то! Сомов бранит Булгарина и пророчит о разрыве его с Гречем: вот штука-то! К Св[ятой] Нед[еле] выдет Дельвига «Подснежник»6: на барыш сделается обед для всех Петерб[ургских] Литер[аторов] и выпишут, может быть, и Московских.

Жук[овского] я до сих пор не видал: все не застаю дома. Завтра буду у Козлова. Был я у Гнедича, который весьма дружелюбно меня принял, — также и Крылов.

Об Моск[овском] Вестн[ике] ни с кем я не говорил. Да, еще у Д[ельвига] познакомился с очканосым Илличевским7. О «Черной Немочи» твоей никто не сказал мне своего мнения8. — Да, равнодушие ко всему здесь ужасно.

Почти сейчас я возвратился от Графини Лаваль, у которой обедал. Какие картины, какой Гвидо Рени, какие вазы, мраморы и проч. и проч.! Я хвалю тебе, как будто самой Графине9. Великолепно все, но скучно. Я беспрестанно то в кругу знати, то с друзьями нашими. Надоела эта продолжительная рассеянность. В Воскресенье завтракали мы все10 у Одоевского11, a обедал я у К[нягини] Белосельской12. Князь Волкон[ский]13 тебе кланяется. Илиада Гнедича до половины уже написана. Он намерен, по окончании труда, переехать в Москву на житье.

Дочь Графини Лаваль, Софья14, интересовалась тобою и спрашивала: чем ты теперь занимаешься. Другая, Александрина15, говорила князю Волкон[скому], что я теперь очень люблю петь кровь и раны в стихах моих (сиречь в стих[отворениях] на смерть Императрицы16 и в «Таинстве Дружбы»17. На это я исподтишка отвечаю ей стихами, которые ты прочтешь в «Подснежниках»18.

Обойми милого Серг[ея] Тимоф[еевича]19. Поцелуй ручку у Ольги Семенов[ны]20 и перецелуй их милых детей21. Непременно буду писать Сергею Тимоф[еевичу] особо и делить свои письма между тобою22 и им. Всем милым нашим друзьям кланяйся. Скажи Верстовскому23 что я начитываюсь сказок Русских, что «Вадим» скоро будет кончен, лишь только нужно сесть на месте24.

Хотелось бы мне в здешнем Университете заглянуть на лекции, но едва ли успею. Мне ужасы рассказывали о Бутырском25.

Прощай. У маминьки своей26 поцелуй за меня ручку и всем твоим кланяйся.

Твой Ш.

- 704 -

От других я слышал выгодные отзывы о твоем переводе «Геца»27 и Орлов28 написал статью против Булгарина в замещение тебя, да тот разумеется не поместил. Письмо посылаю 26-го февраля. Едем мы в Четверг или в Пятницу, но Бог знает: может быть и еще отложим29.

Подлинник в ИРЛИ (Дашковское собрание). Сообщено И. С. Зильберштейном.

1 По средам и воскресеньям у Дельвига бывали литературные собрания. Собрание в воскресенье 24 февраля и описывает Шевырев.

2 Орест Михайлович Сомов (1793—1833) — писатель, сотрудничавший в журналах Булгарина «Сыне Отечества» и «Северной Пчеле», а затем ближайший помощник Дельвига в редактировании «Северных Цветов» и «Литературной Газеты». Резкий отзыв Шевырева о Сомове явно пристрастен.

3 Андрей Иванович Подолинский (1806—1886) — поэт. Первое печатное его произведение, поэма «Див и Пери», появившаяся в 1827 г., было встречено хвалебной рецензией Н. Полевого в «Московском Телеграфе» 1827 г., ч. XVIII, № 21. В рецензии нет фразы, которую привел, по словам Шевырева, Пушкин. Последний вероятно разумел следующие слова Полевого: «Скажем, что перечитав поэму г-на Подолинского, мы провели несколько сладостных часов и благодарим его, как поэта и как человека, глубоко чувствующего и умеющего трогать вечные струны человеческого сердца» (стр. 89). «Борский» — вторая поэма Подолинского, вышедшая в свет в 1829 г.

4 Корсак (полная фамилия, как он подписывался — Римский-Корсак, правильнее Римский-Корсаков), Александр Яковлевич, товарищ Л. С. Пушкина и М. И. Глинки по пансиону при Главном Педагогическом институте, второстепенный поэт.

5 Иван Тимофеевич Спасский (1795—1859) — доктор медицины, профессор Петербургской Медико-хирургической академии, домашний врач семьи Пушкина, автор записки о болезни и смерти поэта.

6 В альманахе Дельвига «Подснежник» на 1829 г. были напечатаны произведения, которые за недостатком места не вошли в «Северные Цветы» на 1829 г.

7 Алексей Демьянович Илличевский (1798—1837) — товарищ Пушкина и Дельвига по лицею, второстепенный поэт.

8 «Черная немочь» — повесть Погодина, напечатанная во II части «Московского Вестника» за 1829 г.

9 Французский эмигрант гр. Иван Степанович Лаваль (1761—1846), управляющий 3-й экспедицией особой канцелярии министерства иностранных дел, был женат на богачке Александре Григорьевне Козицкой (1777—1850). Салон их в великолепном доме на Английской набережной был одним из первых в Петербурге. Гвидо Рени (1576—1642) — живописец болонской школы.

10 Очевидно кн. З. А. Волконская, ее сын кн. Александр Никитич (1811—1878) и Шевырев.

11 Кн. В. Ф. Одоевский.

12 Кн. Анна Григорьевна Белосельская-Белозерская (1767—1846), рожд. Козицкая, вдова князя Александра Михайловича (1752—1809), мачеха кн. З. А. Волконской.

13 Очевидно воспитанник Шевырева кн. А. Н. Волконский.

14 Дочь И. С. и А. Г. гр. Лаваль гр. Софья Ивановна (1809—1871) в 1833 г. вышла замуж за гр. Александра Михайловича Борха (1804—1867), бывшего впоследствии директором императорских театров.

15 Гр. Александра Ивановна Лаваль (1811—1886) в августе 1829 г. вышла замуж за гр. Станислава Осиповича Корвин-Коссаковского (1795—1872), впоследствии сенатора и председателя Герольдии Царства Польского.

16 Стихотворение Шевырева «В бозе почиющей благотворительнице народа», напечатанное в № XXIII и XXIV «Московского Вестника» за 1828 г.

17 Стихотворение Шевырева «Таинство дружбы», напечатанное в I части «Московского Вестника» за 1829 г.

18 Стихотворение Шевырева «Партизанке классицизма», напечатанное в альманахе «Подснежник» 1829.

19 С. Т. Аксаков.

20 О. С. Аксакова, жена С. Т. Аксакова.

21 В это время у С. Т. и О. С. Аксаковых были дети: Константин (1813—1860), Вера (1819—1864), Григорий (1820—1891), Ольга (1821—1861), Иван (1823—1886) и Михаил (р. в 1824 г.).

- 705 -

22 Письма Шевырева к Погодину напечатаны в «Русском Архиве» 1882 г., №№ 5 и 6 и 1883 г., № 1.

23 Верстовский, Алексей Николаевич (1799—1862), композитор, в это время инспектор музыки при Московском театре.

24 Опера Верстовского «Вадим или двенадцать спящих дев» на текст Шевырева впервые была поставлена в Москве в 1832 г.

25 Никита Иванович Бутырский (1783—1848) — профессор поэзии в Петербургском университете.

26 Аграфена Михайловна Погодина (ум. в 1850 г.).

Иллюстрация: М. П. ПОГОДИН

Рисунок Э. Д. Дмитриева-Мамонова

Собрание Беэр, Москва27 В 1828 г. вышел в свет перевод Погодина трагедии Гете «Гец фон Берлихинген, железная рука».

28 Какого Орлова разумеет Шевырев, сказать не можем.

29 28 февраля (четверг) Шевырев писал Погодину: «Едем через два часа».

37. ИЗ ПИСЬМА В. ТРОИЦКОГО

Петербург. 2 июля 1829 г.

Жаль М. Т. Каченовского. Да и для чего позволяет себе излишнее Пушкин. В эпиграммах уж он пересаливает1.

Стр. 647—648 № 3516. У Барсукова нет.

Вас. Дм. Троицкий — приятель Погодина, коллежский асессор, с 1828 по 1833 г. адъюнкт по кафедре латинской и русской словесности в Царскосельском лицее.

- 706 -

1 Троицкий повидимому имеет в виду эпиграммы Пушкина на Каченовского: «Журналами обиженный жестоко» (напеч. в апреле 1829 г. в № 7 «Московского Телеграфа»), «Там где древний Кочерговский» (там же, в № 8) и «Литературное Известие» (в «Подснежнике на 1829 г.»).

38. ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК1 КН. З. А. ВОЛКОНСКОЙ

Огромные горы, которыми я долго восхищалась, мне теперь кажутся тюрьмою, — и я скажу с нашим Пушкиным: Мне душно здесь, я в лес хочу2... но в лес лавровый...

Стр. 727 № 3516.

1 Отрывки из путевых записок кн. З. А. Волконской были посланы ею Погодину при письме из-за границы от 29 октября 1829 г. и напечатаны в № 1 «Московского Вестника» за 1830 г., стр. 140—151.

2 Цитата из «Братьев-разбойников» Пушкина.

39. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Петербург. 22 января 1830 г.

Наконец добрался до Кн. А. А. Шаховского1 в Коломну в доме Лемана: принял по-Московскому, т. е. обрадовался, по крайней мере мне так показалось; и утешало при свидании с добрыми Москвитянами. Ругает Полевого; у него был до меня А. Пушкин, тоже ругает; статья об Истории Русск[ого] Народа в Литер[атурной] Газете сего Последнего2 (между нами сказано; мне сообщено с тем, чтобы не высказывать, скажите Сергею Тимофеевичу3, но не далее).

Лл. 301 — 312 № 3517. Ср. Барсуков, кн. III, стр. 117.

Юрий Ив. Венелин (1802—1839) — историк славянских народов.

1 Шаховской кн., Алдр. Алдр. (1777—1846) — драматург.

2 Статья об «Истории русского народа» Полевого в № 4 от 16 янв. «Литературной Газеты» за 1830 г.

3 Аксакову.

40. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Петербург. 26 января 1830 г.

Был в Казанской1 и в Католической2; а после у кн. Шаховского; просил у меня неотступно статьи (кажется по прошению же) для Газеты3 против Истории Русск[ого] Народа4, обещался доставить книгу5: Опять был у него Пушкин; зайду к нему.

Л. 322 № 3517. У Барсукова нет.

1 Казанский собор.

2 Католическая церковь.

3 Какая газета здесь разумеется, сказать трудно. Едва ли это «Литературная Газета».

4 Полевого.

5 Вероятно Венелин имеет в виду свою книгу «Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам». М., изд. 1829 г.

41. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Петербург. 12 февраля 1830 г.

Зубы у Гриши прошли. Знаете ли, у Пушкина вырос Литературный зуб на 30 и 35-ом от рождения. Кусается1. Почему ж вы об этом явлении не известили общество Московских Натуралистов.

Лл. 85—87 № 3517. У Барсукова нет.

1 Повидимому Венелин разумеет статьи Пушкина в «Литературной Газете»: «О литературной критике» в № 3 (от 11 января 1830 г.), статью об «Истории русского народа» Полевого в № 4 (от 18 января) и статью о записках Самсона в № 5 (от 21 января).

- 707 -

42. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Петербург. 14 февраля 1830 г.

У Сленина два раза спотыкнулся с Пушкиным. Кажется, что из него ввек ничего не будет, кроме юмористического Стихотворца.

Стр. 89—92 № 3517. Ср. Барсуков, кн. III, стр. 122.

Ив. Вас. Сленин (1789—1836) — издатель, книгопродавец, у него часто собирались литераторы.

43. ИЗ ПИСЬМА А. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 4 марта 1830 г.

Вяземский здесь, но я его еще не видал — Он был болен в Новгороде — Пушкина и Дельвига часто вижу — Первый скоро отправляется к Вам1.

Стр. 149—151 № 3517. См. Барсуков, кн. III, стр. 66.

Алексей Владимирович Веневитинов (1806—1872) — брат поэта; впоследствии сенатор и товарищ министра уделов.

1 Пушкин выехал из Петербурга в Москву 4 марта 1830 г.

44. ПИСЬМО А. С. ХОМЯКОВА

[Петербург. Между 12 и 28 апреля 1830 г.]

Любезный Михаил Петрович. Я бы и рад был приняться за дело и исполнить ваше поручение, но, во-первых, я боюсь, что Пушкин узнает про его, а ему что-то крепко этого не хочется, во-вторых, у меня голова слаба и как будто опустела от лихорадки, а глаза так разболелись, что мне даже читать много не позволяют.

А. Хомяков.

Л. 205 № 3517. У Барсукова нет.

Письмо не датировано, но вплетено между письмами от 12 и 28 апреля 1830 г.

О каком литературном поручении идет речь, объяснить не можем.

45. ИЗ ПИСЬМА В. М. РОЖАЛИНА

Село Троицкое. 23 мая 1830 г.

Сюда слух пришел, что Пушкин женится: уж он и в самом деле огончарован1.

Стр. 263—266 № 3517. У Барсукова нет.

1 Выражение из приписывавшегося (не без оснований) Пушкину двустишия: « Я пленен, я очарован, я совсем огончарован».

46. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Одесса. 28 мая 1830 г.

Будь хоть Гермафродит или Евнух, приходит пора, созреваешь, тут-то и без всякой физической нужды, родится тоска по гнезду, которая сгибает спину самого гордого человека перед этим законом; примером и доказательством этому служит Пушкин, как вы меня извещаете и всякий другой, кто только женат. Я думал, что певец присягнул навечную своей Музе; а молодец вишь вот как! Дай Бог ему! Жаль что не могу сделать лично моего поздравления его прелестной невесте1 (говорю прелестной не видав ее, ибо всякая невеста сама по себе прелестна). Впрочем куда сунуться к знаменитой Поэтше смиренному и плохому прозаисту.

Стр. 257—260 № 3517. Ср. Барсуков, кн. III, стр. 34.

1 6 мая 1830 г. Пушкин был помолвлен с Н. Н. Гончаровой.

- 708 -

47. ИЗ ПИСЬМА А. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 8 июня 1830 г.

Познакомился ли с невестою Пушкина? Какова?

Стр. 309—311 № 3517. См. Барсуков, кн. III, стр. 103.

48. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Одесса. 16 июня 1830 г.

Что Шевырев? Что Пушкин? Я как в Арабистане ничего не знаю, не слышу.

Стр. 291—294 № 3517. У Барсукова нет.

49. ИЗ ПИСЬМА Ю. Н. БАРТЕНЕВА

Кострома. 18 июля 1830 г.

Еще усерднее поздравил бы Вас, ежели бы Вы подобно Певцу Онегина, очаровали себя и потом огончаровали1.

Стр. 395—397 № 3517. См. Барсуков, кн. III, стр. 102.

Юрий Никитич Бартенев (1792—1866) был в это время директором училищ Костромской губернии.

1 См. примечание к № 45.

50. ИЗ ПИСЬМА ГР. Д. И. ХВОСТОВА

Петербург. 26 августа 1830 г.

Александр Сергеевич Пушкин недавно сказывал мне, что Николай Михайлович1 всегда изъясняется на мой счет с особливою благосклонностью.

Стр. 419—421 № 3517. Ср. Барсуков, кн. III, стр. 92.

Гр. Дм. Ив. Хвостов (1757—1835) — поэт.

1 Языков.

51. ИЗ ПИСЬМА А. Ф. МАЛИНОВСКОГО1

26 сентября 1830 г.

Научите меня, почтеннейший Михаил Петрович, куда и как доставить письмо Серг. Льв. Пушкина к сыну его2.

Стр. 491. У Барсукова нет.

1 Малиновский, Алексей Фед. (1762—1840) — начальник Московского архива Коллегии иностранных дел.

2 Письма Сергея Львовича не сохранилось. Сергей Львович лето 1830 г. жил в Михайловском. Он очевидно не знал об отъезде Пушкина 31 августа из Москвы в Болдино.

52. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Бухарест. 2 ноября 1830 г.

Что Степан Петрович?1 Что Рожалин? Что Пушкин, Хомяков, Языков? Если ничего, так скажи им, пусть стыдятся есть хлеб Русский понапрасну, только скажи от себя, а не от меня им так мало известного.

Стр. 585—588 № 3517. См. Барсуков, кн. III, стр. 152.

1 Шевырев.

- 709 -

Иллюстрация: СТРАНИЦА СТАТЬИ ПОГОДИНА О „БОРИСЕ ГОДУНОВЕ“

ИЗ „МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА“ С ПОМЕТАМИ ПУШКИНАТеатральный музей им. Бахрушина, Москва

- 710 -

53. ИЗ ПИСЬМА Н. М. ЯЗЫКОВА

[1830 г.]

Пушкин, говорят, много написал нового. Слух, что женитьба его расстроилась, оказался ложным1.

Стр. 663—664 № 3517. См. Барсуков, кн. III, стр. 71.

1 28 августа 1830 г. Пушкин написал Н. Н. Гончаровой, что возвращает ей ее слово. Вследствие этого могли разойтись слухи о расстроившейся свадьбе.

54. ИЗ ПИСЬМА Ю. ВЕНЕЛИНА

Бухарест. 5 января 1831 г.

Я рад, что у Пушкина наконец появилась девятая Голова; а 9 голов в нынешней Романистике не шутка1. Еще в Одессе узнал я из твоего письма, что он сделался двуглавым2; чай скоро у него появится и третья глава; дай ему Лада сей дар; иначе почту его за худого Поэта. Шутки в сторону: слава ему и за Годунова.

Письмо ошибочно вплетено в том писем за 1832 г. (лл. 214—215).

1 Очевидно Погодин извещал Венелина, что Пушкин окончил девятую (впоследствии ставшую восьмой) главу «Евгения Онегина», на что витиевато и отвечает Венелин.

2 Извещение о свадьбе Пушкина было преждевременным.

55. ИЗ ПИСЬМА А. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 16 января 1831 г.

Бориса Годунова здесь не понимают. Безмозглые! Кстати, что свадьба Пушкина?1

Стр. 31—33 № 3518. У Барсукова нет.

1 Свадьба Пушкина состоялась 18 февраля 1831 г. в Москве.

56. ИЗ ПИСЬМА А. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 6 апреля 1831 г.

Ал. Пушкин говорят также скоро будет сюда1 с своею мадонною2, которая здесь уже много прошумела.

Стр. 97—100 № 3518. Ср. Барсуков, кн. III, стр. 274.

1 Пушкин с женой приехал из Москвы в Петербург 18 мая.

2 Стихотворение Пушкина «Мадонна» было напечатано в альманахе «Сиротка», вышедшем в свет в конце января — не позже 25 февраля 1831 г. (см. Синявский и Цявловский. «Пушкин в печати», М., 1914), и повидимому жену Пушкина после этого стали называть «мадонной».

57. ИЗ ПИСЬМА А. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Царское Село. 28 июля 1831 г.

Теперь же скажу тебе, что я часто здесь вижу Жуковского и Пушкина1 [....] Пушкин сказал мне, что он говорил Бенкендорфу о твоей Марфе, и что Бенкендорф отвечал ему оставить это до того времени, пока эти смутные обстоятельства прекратятся2 — Кстати о Пушкине — Он премило живет с своей премиленькой женой, любит её, ласкает и совсем не бесчинствует — Не знаю, чем он теперь занят; но знаю, что Царь велел для него открыть все Архивы в нашем Государстве, и что он имеет позволение в них рыться, сколько хочет3.

Стр. 239—241 № 3518. См. Барсуков, кн. III, стр. 247—275 и 276.