- 607 -

II. ПИСЬМА: М. В. БЕЗОБРАЗОВО, Ф. Ф. ВИГЕЛЯ, В. С. ГОЛИЦЫНА,

КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН, С. Л. ПУШКИНА, ОТНОШЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ

БИБЛИОТЕКИ, С. А. СОБОЛЕВСКОГО.Публикации Л. Гарского, В. Нечаевой, Д. Якубовича

1. ПИСЬМО Ф. Ф. ВИГЕЛЯ

Посылаю вам, любезнейший Александр Сергеевич, письмо Тургенева более вам чем не принадлежащее. Я сбирался писать с Шварцом, но скоро ли мне безграмотному хотя и арзамасцу, решиться писать к поэту? того и гляди что проврешся. Прочитав Тургенева послание, вы увидите что вы по прежнему чадо избранное Арзамаса, сердитесь, браните ваших восприемников, они всегда осуждены вас любить. — Скажите, мой милый безбожник, как вы могли несколько лет выжить в Кишиневе? хотя за ваше неверие и должны вы были от бога быть наказаны, но не так много. Что касается до меня, я скажу тоже: хотя мои грехи или лучше сказать мой грех велик но не столько чтобы судьба определила мне местопребыванием помойную эту яму. — Письмо сие доставит вам г. Рено, который торопит меня кончить его, ибо торопится в Одессу, и я очень желание сие понимаю. — Напишите ко мне несколько строчек, вы тем большее мне сделаете удовольствие а естьли в них возвестите намерение сюда приехать, то сделаете меня щастливым. Обнимаю

Кишинев

8 Октября

1823

весь ваш

Вигель.

Попросите от меня Никиту взять у портнова платье и уверить что денег у меня теперь нет а непременно скоро заплачу. С отъезжающими пришлите его ко мне. Шварцу кланяйтесь; на днях большую эпистолу к нему пошлю.

Письмо хранится в Пушкинском Доме Академии Наук СССР (фонд 244, оп. 2, № 11), куда поступило от П. П. Анненкова из материалов его отца П. В. Анненкова.

Об отношениях Филиппа Филипповича Вигеля (р. 1786, ум. 1856) и Пушкина см. в следующих изданиях: «Дневник Пушкина», ред. Б. Л. Модзалевского, П. 1923, стр. 84—86 и в московском издании Дневника (1923), стр. 249—251, «Пушкин, статьи и материалы», под ред. М. П. Алексеева, вып. III, Одесса, 1926, стр. 29—32 и в новейшем биографическом очерке Вигеля, составленном С. Я. Штрайхом и приложенном к «Запискам» Вигеля, изд. «Круг», М., 1928, т. I, стр. 9—40.

Публикуемое письмо, считавшееся утраченным, является прекрасным комментарием к письму Пушкина, начинающемуся известным посланием поэта к Вигелю «Проклятый город Кишинев»...; именно на это письмо Пушкин и отвечает Вигелю; поэтому прежнюю датировку письма поэта из Одессы (ноябрь 1823 г.) возможно теперь уточнить и перенести на середину или конец октября 1823 г. (см. «Письма Пушкина», под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 56—57 и 281—283 и примечания Н. О. Лернера к стих. «Проклятый город Кишинев...» в сочинениях Пушкина, под ред. С. А. Венгерова, т. II, стр. 626). В свете нового письма Вигеля становятся понятными намеки ответного письма поэта на «содомский грех», которому предавался Вигель и обещание приехать в Кишинев и фраза письма о «скуке» Вигеля в «вертепе» — Кишиневе и т. п. Раскрывается также и неизвестное до сих пор имя общего их одесского приятеля Шварца. Одним из интересных мест письма является новый эпитет «безбожник», данный поэту и указание на его «неверие». Намеки на безбожие Пушкина в этот период его жизни тесно примыкают к известному перехваченному письму поэта к кн. П. А. Вяземскому от первой половины марта следующего года, в котором он сообщает о своих «уроках чистого афеизма» и которое имело существенное значение при высылке Пушкина из Одессы в село Михайловское. Это свидетельство Вигеля, выраженное в непосредственной форме

- 608 -

обращения к поэту, лишним раз подтверждает антирелигиозное мировоззрение Пушкина в кишиневский период его жизни.

Письмо А. И. Тургенева к Вигелю, посланное последним Пушкину, в печати неизвестно (ср. «Остафьевский архив князей Вяземских», под ред. В. И. Саитова, т. II, стр. 368 и 603).

Упоминаемый в письме Шварц — приятель Вигеля и Пушкина. О нем сообщает гр. М. Д. Бутурлин в своих записках: «Александр Сергеевич и особенно короткие его знакомые собирались почти каждый вечер ужинать в Греческом второстепенном ресторане Димитраки [в Одессе], где и засиживались за полночь. Кружок этот состоял из поэта Василия Ивановича Туманского (чиновник особых поручений при графе Воронцове), г. Шварца (также состоявшего при графе), Кесаря Осиповича Понятовского и, кажется, графского адъютанта Варламова... Все эти господа обедывали обыкновенно во французском (очень хорошем) ресторане Отона (Autonne) в доме клуба на Херсонской улице, куда хаживали обедать г. Слоан и я, до приезда графа Воронцова» («Русский Архив» 1897, кн. II, стр. 16). Других сведений о Шварце неизвестно.

Членом «Арзамаса» Ф. Ф. Вигель избран был 22 октября 1815 года с именем «Ивикова Журавля», а Пушкин в 1817 г. с именем «Сверчка» (см. «Арзамас и арзамасские протоколы» под ред. М. С. Боровковой-Майковой, Л., 1933, стр. 87 и 23 и 237). Из письма Вигеля выясняется, что Пушкина принимали в члены «Арзамаса» Вигель и А. И. Тургенев («Эолова арфа»). К сожалению точной даты приема Пушкина в арзамасское общество не сохранилось (см. в назв. книге «Арзамас», стр. 61—62 и 70—72; ср. соображения Н. О. Лернера в его книге «Труды и дни Пушкина», СПБ., 1910, стр. 36; см. также в «Переписке Я. К. Грота с П. А. Плетневым» т. I, СПБ., 1896, стр. 274—275, где указано происхождение арзамасского прозвища Пушкина из баллады В. А. Жуковского «Пустынник»).

Упоминаемый в письме г. Рено — Осип Рено, состоял в штате гр. М. С. Воронцова и был директором Одесского театра (о нем см. сводку сведений в III выпуске сборника «Пушкин», под ред. М. П. Алексеева, Одесса, 1926, стр. 76—77). Никита — слуга Пушкина Никита Тимофеевич Козлов, сопровождавший поэта в его поездках. В. П. Горчаков свидетельствует, что в Кишиневе [и Одессе] «с ним был его крепостной лакей, очень верный и преданный малый, Никита. Одно какое-то шуточное стихотворение начиналось:

Дай Никита мне одеться

В Митрополии звонят.

(«Русский Архив» 1900, кн. I, стр. 403, см. у П. Е. Щеголева «Пушкин и мужики», Л., 1928, стр. 160—164).

Л. Гарский

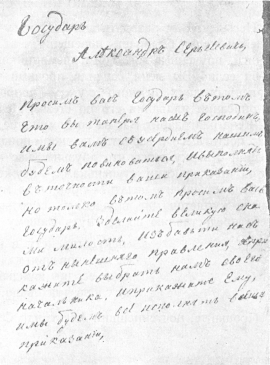

2. ПИСЬМО КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН

Государь

Александр Серьгеевичь,Просим вас государь в том, что вы таперя наш господин, и мы вам с усердием нашим будем повиноваться, ивыполнять в точности ваши приказании, но только в том просим вас государь, зделайте великую снами милость, избавьти нас от нынешняго правления, априкажите выбрать нам своего начальника, иприкажите ему, и мы будем все исполнять ваши приказании,

Документ написан на полулисте плотной, пожелтевшей от времени бумаги, на которой виднеется часть водяного знака 29 (очевидно 1829 г.). Написана челобитная без помарок, довольно искусной рукой — вероятно рукой какого-нибудь сельского специалиста по составлению прошений и жалоб.

Под ней нет никаких подписей, отчего она на первый взгляд производит впечатление черновика или неоконченного письма. Этому впечатлению способствует запятая, поставленная в конце. Однако, как можно судить по всему тексту письма писец вообще знал всего лишь один знак препинания — запятую — и ставил ее во

- 609 -

всех нужных и ненужных местах. Трудно предположить, чтобы в руки Пушкина попала челобитная в незаконченном, черновом виде.

ПИСЬМО КРЕСТЬЯН К ПУШКИНУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

Авторами письма-челобитной были крестьяне Болдинской вотчины Пушкиных. Обремененное долгами, почти безнадежно разоренное Болдино находилось с 1826 г. под управлением М. Калашникова, крепостного из псковского имения Пушкиных. Управляющий беспощадно, систематически грабил и разорял крестьян, плутовал перед помещиком и нагло богател за его счет. Присланный в 1833 г. наемный управляющий Пеньковский вошел в контакт с Калашниковым и продолжал его систему.

Выведенные из терпения крестьяне очевидно не раз обращались с жалобами на управителей к А. С. Пушкину письменно и устно во время его приездов в Болдино. Обращались конечно тайно от Калашникова, в данной челобитной даже анонимно, без подписей, так как Калашников, узнав авторов, не замедлил бы расправиться с ними соответствующим образом.

Выражение, употребленное в челобитной — «что вы таперя наш господин», — говорит о недавнем вводе во владение Пушкина. Как нам известно, это произошло в 1830 г., когда перед женитьбой сына Сергей Львович выделил ему 200 душ в сельце Кистеневе, составлявшем часть Болдинской вотчины. Итак, авторами челобитной могли быть кистеневские мужики. Но не исключена возможность, что письмо относится к более поздней поре. В 1834 г. Пушкин по просьбе родителей принужден был взять на себя управление всем Болдиным и в апреле этого года он писал Пеньковскому с приказом относиться по всем болдинским делам непосредственно к нему. Возможно, что крестьяне избрали этот момент, чтобы поспешить с просьбой избавить их от «нынешнего правления», т. е. от Калашникова и Пеньковского. Взамен их крестьяне предлагали систему избрания управителя «миром» («прикажите выбрать нам своего начальника»).

Насколько нам известно, эта просьба крестьян не имела реального успеха. Пушкин отрицательно относился к управлению поместьями через выборных стар шин. Этот способ управления был наименее выгоден для помещика, что вероятно и послужило препятствием к удовлетворению просьбы крестьянской челобитной.

Ранее это письмо было опубликовано нами в «Литературной газете» от 5 июня 1931 г., а затем в «Сборнике памяти П. Н. Сакулина», М., 1931, стр. 156—161.

- 610 -

3. ПИСЬМО КН. В. С. ГОЛИЦЫНА

Посылаю Вам развратительную книгу (Physiologic du mariage), автора коей я желал бы видеть повешенным за.... Вы также найдете здесь три книги, врученные мне моим племянником; весьма бы обязанным я счел себя еслиб Вы меня ссудили прочими томами лорда Байрона, который в первых двух немного сух; — поправку сего недостатка я ожидаю в описании плавания его по стезям Леандра.

Жена благодарит Вас за воспоминание, она еще не опомнится от удара нас постигшего и вероятно не скоро придет в прежнюю тарелку. — Мы перешли с верху вниз, что друзьям, нас навещающим, сокращает путешествие несколькими ступеньками; — неужели Вас сие не заманит когда-нибудь от нечего делать? — проклятая муза моя совершенно истощилась после куплетов мне внушенных смертью моего Митеньки и которые я себе предоставляю подвергнуть Вашему снисходительному разбору. —

«искусства нету в них

«и красноречья мало,

«мне сердце каждый стих

«и слово диктовало. —

Прощайте, почтеннейший Александр Сергеевичь, кланяюсь Вам от души

Преданный навсегда

Влад. Г.

12-го апреля

1831

Письмо на двух страницах листа бумаги почтового формата, 3-я и 4-я страницы которого оставлены пустыми. На 4-й странице сургучная печать с гербом кн. Голицыных.

Подпись Влад. Г. (последняя буква написана очень неразборчиво) обозначает несомненно князя Владимира Сергеевича Голицына, известного уже в качестве корреспондента Пушкина (см. № 502 и № 893 в академическом издании «Переписки» Пушкина и выше в публикации Ю. Г. Оксмана, стр. 568).

12 апреля 1831 г. (дата письма Голицына) застает Пушкина в Москве, где он был с 5 декабря 1830 г. до середины мая 1831 г. и где встречался с В. С. Голицыным.

В. С. Голицын посылает Пушкину сочинение Бальзака «Физиологию брака», вышедшее в Париже в 1830 г. «Томы лорда Байрона», о которых писал Голицын Пушкину, — вероятно «Мемуары» Байрона, опубликованные Томасом Муром. Французское издание их, вышедшее в 1830 г. в 5 томах, было в библиотеке Пушкина и внимательно читалось им, по свидетельству Вяземского, в том же 1830 г. Плавание Байрона «по стезям Леандра» — Байрон был прекрасным пловцом и пере плыл однажды Геллеспонт, который, по греческому преданию, каждую ночь переплывал Леандр, отправляясь на свидание к своей возлюбленной Геро, жрице Афродиты, жившей на другом берегу пролива.

Жена В. С. Голицына — Прасковья Николаевна, урожд. Матюнина (1798—1884). У них было 5 сыновей и 2 дочери, из которых четвертый сын Дмитрий, родившийся в 1828 г., умер в 1830 г. Старшая дочь — Надежда (род. в 1822 г.). Вероятно к ней («Надя») обращается В. С. Голицын в стихотворении (см. далее), вставляя ее имя в экспромпт, хотя, судя но указанию «Рода кн. Голицыных», Н. В. Голицына, она умерла лишь в 1833 г.

В опубликованных ранее письмах к Пушкину В. С. Голицын упоминает о своих поэтических занятиях, излагает в стихах свой разговор со слугой Пушкина, а в письме от 21 марта 1835 г. пишет следующее:

«Вам не мудрено узнать меня по обработке стихов; Вам случалось, при возвращении домой, находить подобные на столике Вашем, и не совсем брезгать мыслями в оных рассеянными».

В новом письме Голицын также цитирует четверостишие и предоставляет «снисходительному разбору» Пушкина куплеты своего сочинения.

- 611 -

В пачке пушкинских бумаг, у нас находящейся, вместе с этим письмом Голицына сохранился листок, на двух сторонах которого рукою того же В. С. Голицына написан перевод длинного французского стихотворения, обращенного от имени родителей к умершей дочери.

Перед текстом стихотворения Голицын пишет следующую заметку: «Перевод стих в стих и сколько можно слово в слово, но без меры». На полях же написано:

МЕРА СТИХОВ

О Надя! звуками печали

Мы вспоминаем дни твои

С тех пор как ангелы умчали

Тебя в селении свои

и проч. Это экспромпт.

Приведем для образца 1-ю строфу перевода, содержащего всего 5 строф:

Из серафимоподобного полета твоего

кроткий ангел осталась только песнь,

в коей вздохи борятся с тонами

и каждый звук исторгнут страданьем!

Щастье, которым мы все наслаждались

служит мерой нашей горести

свет и блеск навеки скрылись

с тобой вечно близкой, и ах столь далекой.

Вероятно этот перевод французских стихов и является теми самыми «куплетами, внушенными смертью Митеньки», которые Голицын посылал Пушкину вместе с публикуемым письмом.

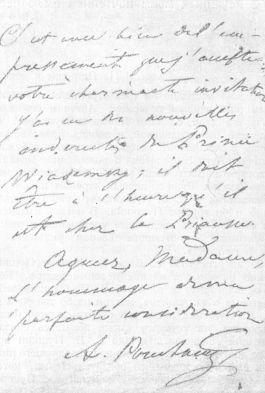

ЗАПИСКА ПУШКИНА

К МАРИИ ШАМАНОВСКОЙМузей им. Мицкевича, Париж

- 612 -

4. ПИСЬМО М. В. БЕЗОБРАЗОВО

Милостивый Государь

Александр Сергеевичь!При жизни моего отца и благодетеля, я всегда имела удовольствие пользоваться вашим ко мне расположением, в самые нещастные минуты после покойного, вы и тогда нас не оставили своим участием, а потому смело надеюсь, что мое письмо не обременит вас, тем более, что я вас бес покою о моем деле от которого зависит все мое последнее состояние.

В нынешнем месяце кончится срок публикации о вступлении в Болдинское имение вашего батюшки, но я слышала, что ему не угодно в оное входить, ваше намерение всегда кажется было не допускать вашего родового имения до аукционной продажи, то естьли оное вами не перемененно, то все кредиторы поставють за удовольствие иметь с вами дело. На сих днях я получила из опеки от Г-на Повалишина щет всем законным актам, которые поступили в оную; мне 60-т т. р. Маминьки 50-т т. р. разным лицам по мелочам 25-ть т. р.; с моей стороны с Маминькой мы готовы уменьшить из числа нашего капитала, остальную сумму она согласна будет вам разсрочить на несколько лет без процентов, я же прошу вас по моей необходимой крайности заплатить мне немного более половины наличными деньгами, остальные тоже согласна буду рассрочить без процентов, на щет остальных кредиторов, которые я думаю возьмут одну капитальную сумму.

Я уверена на ваше ко мне всегдашнее расположение, что вы не лишите меня иметь удовольствие получить ваш ответ в котором надеюсь узнать ваше решение о вступлении в наследство.

С истинным моим почтением имею честь быть

Москва

1831-го года

25-го ноября

Преданная вам

Маргарита Безобразово.

[Адрес:] На Петровке в доме Г-жи Раевской.

Письмо написано на трех страницах почтовой бумаги большого формата тщательным разборчивым почерком. Автором его является двоюродная сестра Пушкина, дочь его дяди Василия Львовича Пушкина. Последний, разведясь с женой, урожденной Вышеславцевой, и лишась права вступать в новый брак, имел длительную связь с женщиной, которая именуется в бумагах о В. Л. Пушкине как московская купчиха Анна Николаевна Ворожейкина. Дочь Василия Львовича от внебрачной связи Маргарита Васильевна (1810—1889) вышла замуж за ротмистра Петра Ивановича Безобразово. Судя по первым строкам письма, М. В. Безобразово была в хороших отношениях с А. С. Пушкиным, однако до сих пор имя ее никогда не фигурировало в биографии Пушкина. В письме Вяземского к Пушкину от 22 ноября 1827 г. из Москвы есть следующее упоминание о ней: «Я вчера обедал у дяди твоего; он умиленным и потеющим взором указывал на Маргариточку свою, играющую на фортепиано».

20 августа 1830 г. Василий Львович Пушкин умер, оставя после себя чрезвычайно разоренное имение и много долгов. Желая обеспечить после своей смерти дочь Маргариту и ее мать, В. Л. Пушкин заблаговременно выдал каждой из них долговые обязательства, матери на 50 тысяч, а дочери на 60 тысяч рублей. Имение В. Л. Пушкина после его смерти должно было перейти в руки его брата Сергея Львовича, на которого также ложилась обязанность расплатиться с кредиторами Василия Львовича. Однако С. Л. Пушкин предпочитал отказаться от обремененного долгами наследства, не представлявшего никакой выгоды наследнику. С. Л. Пушкин был явно недоволен обязательствами, которые его брат дал М. Безобразово и ее матери. В письме Вяземского к Пушкину из Москвы 24 августа 1831 г. читаем о письмах С. Л. Пушкина к И. Петрову следующее замечание: «Письма

- 613 -

подсыпаны епиграммами против господ Ворожейкиных и желчно-елегийскими выходками что всем известно, что после брата не осталось ему ни булавки». Ворожейкина — фамилия матери Маргариты. Имение должно было быть продано с аукциона и вырученная сумма разделена между кредиторами.

Иллюстрация: ЗАПИСКА ПУШКИНА К С. ХЛЮСТИНУ

Музей им. Мицкевича, Париж

М. В. Безобразово, обращаясь к А. С. Пушкину, в надежде, что он возьмет в свои руки имение дяди (а вместе с ним и расплату с кредиторами), написала интересную для характеристики Пушкина фразу: «Ваше намерение всегда кажется было не допускать вашего родового имения до аукционной продажи». Эту фразу следует сопоставить с рассуждениями Пушкина об обязанностях помещика, с его поездками в Болдино, с его интересом к прошлому своего рода, фамильным преданиям и т. п., нашедшим яркое выражение как раз в начале 30-х годов.

Однако пожелания и убеждения Пушкина резко расходились с действительностью. Он не только не имел возможности взять на себя обросшее долгами наследство дяди, но с трудом устраивал в это время свои дела, закладывая имение, бриллианты и прося в долг сумму, значительно меньшую той, которую надеялась получить от него М. В. Безобразово. Она писала ему 25 ноября 1831 г., а в январе 1832 г. Пушкин, сообщая М. О. Судиенко о расстройстве своих дел, просил его: «25.000 данные мне тобою заимообразно, на 3 или по крайней мере на 2 года, могли бы упрочить мое благосостояние»...

В пушкинских бумагах, вместе с письмом М. В. Безобразово к Пушкину, со хранился лист с перечнем всех кредиторов В. Л. Пушкина, предъявивших свои документы к взысканию после его смерти. В перечне среди других лиц находится и «ротмистрша Безобразово» (следует получить 60.000 руб.) и ее мать «купчиха Ворожейкина» (следует получить 50.000 руб.). Этот список и есть вероятно тот «щет всем законным актам», полученный из опеки от Повалишина, о котором упоминает в письме М. В. Безобразово.

5. ПИСЬМО С. Л. ПУШКИНА

Mr Dmitrieff m’a chargé de le rapeller àton souvenir — il m’a dit plusieurs fois qu’il a appri à te connaitre et à t’aimer, et qu’il t’estime beaucoup. — J’ai diné chez lui hier avec Чадаев, qui m’a prié de te dire aussi mille choses

- 614 -

de sa part. — Celui-ci m’a dit qu’il me voyait toujours avec plaisir, parce que j’etais le pere d’un homme qu’il aimait de tout son coeur.

Перевод:

Господин Дмитриев поручил мне напомнить тебе о нем — он мне много раз говорил, что он узнал и полюбил тебя и что он тебя очень уважает. Я обедал вчера у него с Чаадаевым, который со своей стороны также просил меня передать тебе горячий привет. Он мне сказал, что всегда с удовольствием встречается со мною, потому что я — отец человека, которого он любил всем сердцем.

Записка Сергея Львовича Пушкина к сыну написана па 3-й странице упомянутой в предшествующем примечании «Записки о долговых документах В. Л. Пушкина». Это позволяет ее датировать тем же 1831 г., к которому относится записка. На писана она из Москвы, где был в это время С. Л. Пушкин и где постоянно жили и упоминаемые в записке лица — Ив. Ив. Дмитриев (известный поэт и баснописец XVIII в., друг Карамзина) и П. Я. Чаадаев, друг Пушкина с лицейской поры.

6. ОТНОШЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

По приказанию Господина Директора Императорской Публичной Библиотеки, Канцелярия оной на основании дарованного права Библиотеки и самого устава о Ценсуре просит его Высокоблагородие Александра Сергеевича Пушкина печатанные им книги его сочинения 1) Евгений Онегин 2) Полтава и 3) Историю о Пугачевском бунте доставить ныне в Библиотеку по одному экземпляру, и впредь какие будут издаваться сочинения доставлять.

«22» марта 1835

Его Высокоблагородию

А. С. Пушкину

В отношении канцелярии Императорской Публичной Библиотеки имеются в виду следующие книги, изданные Пушкиным: 1) Евгений Онегин. Роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. Санктнетербург. В типографии Александра Смирдина, 1833. 2) Полтава. Поэма Александра Пушкина. Санктпетербург. В типографии департам. народного просвещения, 1829. 3) История Пугачевского бунта. Части I и II, Санктпетербург. В типографии II отделения Собственной Его Императ. Величества Канцелярии, 1834.

——

Публикуемые выше письма (№№ 2—6) к Пушкину переданы нам в 1928 г. Григорием Александровичем Пушкиным, внуком поэта, которому приносим здесь свою искреннюю благодарность.

Кроме этих писем в наше распоряжение поступили следующие документы:

1) «Счет по займам С. Л. Пушкина», опубликованный нами в «Красном архиве», т. 28, стр. 231—234.

2) Документ на одной странице полулиста плотной желтой бумаги, с водяным знаком «А. С. 1829», представляющим собою черновик — форму прошения — написанный для Пушкина неизвестным лицом. В мае 1830 г., времени, к которому относится прошение, Пушкин находился в Москве и был занят устройством своих дел в связи с женитьбой на Н. Н. Гончаровой.

Прошение в черновом своем виде имеет две редакции. Первоначально в нем запрашивался аттестат о службе в Государственной Коллегии Иностранных Дел. Позднейшая поправка изменила аттестат — документ оценочного характера — указом об отставке.

Пушкин был уволен со службы по высочайшему повелению 8 июля 1824 г. во время его пребывания в Одессе, по представлению графа М. С. Воронцова, и выслан из Одессы в с. Михайловское. «Аттестат о службе», с которой Пушкин был насильственно удален и во время которой находился в резко враждебных отношениях со своим начальником Воронцовым, вероятно мог быть неудобен для

- 615 -

Пушкина, тогда как «указ об отставке» должен был иметь чисто формальный характер.

Приводим самый документ.

Всепресветлейший, Державнейший,

Великий Государь Император

Николай Павловичь, Самодержец

Всероссийский, Государь Всемилостивейший.

Просит отставный Коллежский

Александр Сергеев сын Пушкин, о нижеследующем:

При увольнении меня в [зачеркнуто: 1824 году] июле месяце 1824 года из ведомства Государственной Коллегии Иностранных дел, не было мне выдано аттестата о службе моей [сверху между строк вписано: Указа об отставке], по чему всподданнейше и прошу.

Дабы высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было сие мое прошение в Государственную Коллегию Иностранных дел принять и мне [надлежащий зачеркнуто: выдать] аттестат. [Меж строк вписано другой рукой: указ по случаю моего пребывания в Москве мне доставить чрез Моск. Архив сенат. дел]

Всемилостивейший Государь прошу Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение учинить. Майя « » дня 1830 года. К поданию надлежит в Государственную Коллегию Иностранных дел. Прошение писал N. N.

3) Письмо кн. Вас. Долгорукова к Жуковскому по поводу бумаг Пушкина, которое также приводим полностью.

Милостивый Государь,

Василий Андреевичь!За год пред сим, по просбе покойного Александра Сергеевича Пушкина, доставлены были ему от меня при описи писма и рескрипты Императораг Петра I к предкам моим Князьям Долгоруковым.

По случаю пересматривания ныне оставшихся после г. Пушкина бумаг, под наблюдением Вашего Превосходительства, я имею честь обратиться к Вам с покорнейшею просбою, по открытии означенных рукописей, приказать вместе с описью возвратить мне сии драгоценные для нашей фамилии памятники.

С совершенным почтением и преданностью честь имею быть

Вашего Превосходительства

Покорнейший Слуга

Князь Василий Долгоруков.

15 февраля 1837.

Его Превосх-ву В. А.

Жуковскому.

Письмо написано отчетливым канцелярским почерком и только подпись: «покорнейший слуга Князь Василий Долгоруков» написана рукой автора письма и снабжена большим росчерком. В это время было два князя Василия Долгоруковых, из которых каждый мог быть автором письма. Вероятнее, что письмо принадлежит кн. Василию Васильевичу Долгорукову (1787—1858 г.), обер-шталмейстеру двора Николая I, принадлежавшему к старшей линии рода и потому располагавшему фамильными документами. Кн. В. Долгоруков обращается в письме к В. А. Жуковскому,

- 616 -

которому вместе с Л. В. Дуббельтом было поручено чтение и опись оставшихся после Пушкина бумаг. Эта работа производилась ими в течение февраля и марта 1837 г. Письма Петра I, взятые Пушкиным у кн. Долгорукова, очевидно были ему нужны в связи с работой его над «Историей Петра Великого», для которой он собирал материалы в 1835—1836 гг.

В. Нечаева

7. ЗАПИСКА С. А. СОБОЛЕВСКОГО

Музыкант Глинка, живущий на углу Фонарного переулка, в д. Шлотгауера (Schlothauer) зовет нас к себе в пятницу à 9 heures.

Sobolevsky.

Записка была обнаружена мною при новом систематическом пересмотре библиотеки Пушкина. Она осталась неизвестною Б. Л. Модзалевскому и не упомянута в его описании (Б. Л. Модзалевский. «Библиотека А. С. Пушкина», 1910, стр. 230, № 906).

Даю заглавие книги, где оказалась записка, в русском переводе с французского: «Турецкий шпион при дворах христианских князей, или письма и записки секретного посланника Порты при дворах Европы, из которых видны открытия, сделанные им при всех дворах, где он пребывал, с любопытными рассуждениями о их силах, политике и их религии. Пятое издание, дополненное одним томом и украшенное фигу рами, гравированными на меди». Лондон, 1742. 12°, 7 томов. — Разрезано, заметок нет.

Здесь, в томе III, нашелся плотно вложенный между стр. 108—109 тонкий листок бумаги, сложенный вдвое с вышеприведенным текстом.

Записка может быть предположительно датирована 1828 годом, к которому относятся первые встречи Пушкина с композитором М. И. Глинкой, и видимо имеет отношение к начальному моменту их знакомства.

Приятель Пушкина С. А. Соболевский был сотоварищем Глинки по Благородному пансиону при Петербургском университете.

В «записках» Глинки находим о 1828 годе: «Около этого времени я часто видался с известнейшим поэтом нашим А. С. Пушкиным, который хаживал и прежде того к нам в пансион, и пользовался его знакомством до самой его кончины».

С октября 1828 г. по июль 1833 г. Соболевский находился за границей, а Глинка был за границей с 1830 по 1834 г. Таким образом встречи их обоих с Пушкиным после 1828 г. могли быть лишь в два последние года жизни Пушкина (ср. И. Р. Эйгес. «Пушкин и композитор Глинка». — «Московский пушкинист», II, 1930, ред. М. А. Цявловского).

Публикуемая записка, дополняя небогатый запас документальных сведений о Пушкине и Глинке новым мелким штрихом, позволяет также выделить из числа книг, со хранившихся в составе пушкинской библиотеки, книгу «L’espion Turc» как безусловно бывшую в руках Пушкина.

Она прекрасно гармонирует с известным интересом его к жанру авантюрно-интернациональных мемуаров, записок и писем.

Д. Якубович