443

ПУШКИН В РАБОТЕ НАД „ИСТОРИЕЙ

ПУГАЧЕВА“

Статья Ю. Оксмана

I

Пугачевщина как объект политических и литературных интересов, научно-исследовательских разысканий и, наконец, определенных художественных построений является в творческой биографии Пушкина 30-х годов темой стержневой и в проблематике советского пушкиноведениянаиболее может быть ответственной и актуальной.

Между тем, до сих пор не только не изучены, но даже не описаны и не опубликованы все те документальные, мемуарные и фольклорные маэериалы по истории пугачевщины, которые были собраны или даже впервые записаны Пушкиным в Петербурге, в Москве, в Поволжьи и в Оренбурге. О ценности этих материалов можно судить хотя бы на основании того, что среди них находятся до сих пор неизвестные историкам акты столичных и провинциальных архивов, документы государственных собраний и частных коллекций, что в число их входят и записи рассказов живых свидетелей и непосредственных участников событий, что в ряду информаторов Пушкина были, с одной стороны, кадровые пугачевцы, герои и жертвы восстания, с другой — поволжские помещики и купцы, офицеры царской армии и чиновники следственных комиссий и, наконец, такие поэты и литераторы — очевидцы событий 1773—1774 гг., как И. А. Крылов и И. И. Дмитриев.

Не вошли до сих пор полностью в научный оборот и творческие рукописи Пушкина, связанные с историей пугачевщины; мы имеем в виду его многочисленные заметки, выписки и конспекты, уясняющие сейчас гораздо точнее, чем позднейшая подцензурная «История Пугачевского бунта» то, что больше всего занимало Пушкина в летописях крестьянской войны 1773—1774 гг., определяющие, как именно и с каких позиций реагировал он на тот или иной ее этап, как расценивал ее вождей, их социальную базу и, что может быть всего важнее, их лозунги и перспективы.

Не знаем мы до сих пор и причин, ближайшим образом обусловивших обращение Пушкина к истории крестьянской революции 1773—1774 гг., или, точнее, располагаем такими ответами на этот вопрос, которые свидетельствуют или об исключительной наивности или о тенденциознейших передержках и извращениях при передаче основных фактов работы Пушкина над материалами по истории Пугачева в трудах пушкиноведов как буржуазно-дворянской, так и народнической формации.

Так, академик Я. К. Грот, публикуя переписку Пушкина с военным министром графом А. И. Чернышевым о материалах по истории пугачевщины в архивах Главного штаба, формулировал еще в 1862 г. тезис о том,

444

что «в начале 1833 г. поэт возымел мысль написать историю Суворова», в порядке реализации этой «мысли» заинтересовался данными об участии Суворова в ликвидации Пугачевского «мятежа», обильные материалы о котором неожиданно, однако, заслонили начальную тему1. Концепция Я. К. Грота была популяризирована в 1880 г. в примечаниях П. А. Ефремова к новому изданию «Сочинений Пушкина»2, вошла затем в широкий школьный оборот благодаря известному изданию Льва Поливанова «Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики»3, безоговорочно утвердилась в специальной литературе4 и, наконец, перед самой революцией 1917 г. была канонизирована в академическом издании «Истории Пугачевского бунта».

«На историческую работу о Пугачеве поэт натолкнулся довольно случайно, — удостоверял академический комментатор профессор Н. Н. Фирсов. — Из переписки Пушкина видно, что он собирался писать по истории, но в его воображении мелькали иные темы: то величественный образ Петра I, историю коего Пушкин намеревался разрабатывать в сотрудничестве с Погодиным, то замысловатая, обвеянная военной легендой фигура генералиссимуса Суворова, то полная ума и сарказма, эффектная, львиная фигура здравствовавшего тогда, хотя и опального, героя Бородина и Кавказа — генерала А. П. Ермолова. В начале 1833 года Пушкин наиболее активно заинтересовался славным «генералиссимусом», но, как это ни странно на первый взгляд, задуманная Пушкиным «История Суворова» привела поэта к «Истории Пугачева». Как это случилось? Несколько справок разъясняет, в чем тут дело. Прежде всего укажем на то обстоятельство, что тогда общий ход пугачевщины был мало известен и, по традиции, «неутомимому» Суворову приписывалось «взятие самозванца и конечное прекращение мятежа». Неудивительно поэтому, что Пушкин, решив написать «историю графа Суворова», пожелал получить из архивов Главного штаба в числе прочих документов для этой «истории» и «следственное дело о Пугачеве». 29-го февраля военный министр граф Чернышев, удовлетворяя просьбу Пушкина, препроводил к нему из С.-Петерб. архива Инспекторского департамента и три книги, касающиеся до истории графа Суворова-Рымникского. Приступая к изучению бумаг о Пугачеве, Пушкин предполагал, что очерк о нем с рассказом об участии Суворова в поимке самозванца явится одною из глав в истории его главного героя — Суворова; но документы о Пугачеве, с которыми он познакомился, повидимому, захватили поэта, и он увлекся этой исторической темой... Мы не должны забывать о такой преемственности в исторических занятиях Пушкина, тем более, что о ней не забыл и сам автор, представив публике (в предисловии) свою «Историю Пугачевского бунта» как отрывок оставленного труда; Пушкин не обозначил какого, — вероятно, чувствуя всю непропорциональность между историей Пугачева и относящимся к ней небольшим кусочком биографии Суворова»5.

Мы привели формулировки академического комментария полностью только для того, чтобы более к ним не возвращаться. Вся аргументация проф. Н. Н. Фирсова, объединяя ошибки и передержки его предшественников, построена на ложном толковании первых строк предисловия Пушкина к «Истории Пугачевского бунта» и на столь же неправильной интерпретации переписки Пушкина с гр. А. И. Чернышевым.

В самом деле, Пушкин нигде и никогда не писал о том, что его работа о Пугачеве является «отрывком» какого-то другого им якобы «оставленного

445

труда». Вот точный текст первых строк его предисловия к «Истории Пугачевского бунта»: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною составленного. В нем собрано все, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельствами живых». Итак, речь шла о публикации части труда, составленного Пушкиным, а не «оставленного» им, как тенденциозно извращал точный пушкинский текст академический комментатор, т. е. о неполном печатании всех собранных и изученных поэтом материалов о пугачевщине, а вовсе не об извлечениях из никогда не существовавшей работы о фельдмаршале Суворове.

Иллюстрация: ЭКЗЕМПЛЯР „ИСТОРИИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА“ С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПУШКИНА А. П. КУНИЦЫНУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

Обратимся к письму Пушкина к графу А. И. Чернышеву от 7 февраля 1833 г.

«Приношу Вашему Сиятельству искреннейшую благодарность за внимание, оказанное к моей просьбе. Следующие документы, касающиеся Истории графа Суворова, должны находиться в архивах Главного Штаба.

1 Следственное дело о Пугачеве.

2. Донесения графа Суворова во время кампании 1794 года.

3. Донесения его 1799 года.

4. Приказы его к войскам.

Буду ожидать от Вашего Сиятельства позволения пользоваться сими драгоценными материалами».

446

Письмо это, закрепляющее какую-то неизвестную нам беседу Пушкина с гр. А. И. Чернышевым, ни одним словом не свидетельствовало о намерении Пушкина писать «Историю Суворова». Пушкин говорил лишь о документах, «касающихся истории графа Суворова», при чем несколько неожиданно начинал перечень интересующих его материалов «Следственным делом о Пугачеве». Идущие вслед за тем упоминания о донесениях графа Суворова во время кампаний 1794 и 1799 гг. производят впечатление совершенно случайных привесков к строкам о «следственном деле Пугачева», ибо ни начальные моменты военной карьеры Суворова, ни такие этапы ее, как знаменитые операции под Туртукаем в 1773 г., под Кинбурном в 1787 г., под Очаковым, Фокшанами и Рымником в 1789 г., под Измаилом в 1790—1791 гг. и мн. др., почему-то вовсе не занимают Пушкина. Даже если признать, что в своей беседе с военным министром Пушкин и сослался на свой интерес к «Истории Суворова», то эту ссылку следует понимать лишь как определенный тактический ход для получения доступа к совсем иным материалам.

Поскольку генералиссимус А. В. Суворов принимал некоторое участие в ликвидации пугачевщины, постольку не мог вызвать подозрений и интерес Пушкина к документам 1773—1774 гг. Нельзя при этом забывать о том, что пугачевщина являлась в эту пору темой запретной для исследователей, что все без исключения архивные данные о ней официально считались секретными и что, наконец, самое обращение к материалам о крестьянской революции не могло не компрометировать Пушкина, которому разрешены были царем лишь разыскания в области биографии Петра Великого.

Самым же сильным аргументом в пользу того, что занимал Пушкина в начале 1833 г. не Суворов, а Пугачев, является план исторического романа, точная дата которого на семь дней предшествовала обращению поэта к графу А. И. Чернышеву. Приводим этот план полностью:

«Шванвич за буйство сослан в гарнизон.

Степная крепость — подступает Пугачев — Шванвич предает ему крепость — взятие крепости — Шванвич делается сообщником Пугачева — Ведет свое отделение в Нижний — Спасает соседа отца своего. — Чика между тем чуть было не повесил стар[ого] Шванвича. — Шванвич привозит сына в Петербург. — Орлов выпрашивает его прощение. 31 янв. 1833».

Этот параллелизм творчески-литературных и научно-исследовательских интересов, получивший выражение в одновременной работе над собиранием и изучением материалов по истории пугачевщины и в планировках романа из этой же эпохи, в позднейшем черновом письме Пушкина к А. Х. Бенкендорфу от 6 декабря 1833 г. был формулирован следующим образом: «Намерение мое было написать исторический роман, относящийся ко времени Пугачева, но нашед множество драгоценных материалов, я оставил вымысел и написал Историю Пугачевщины».

Имя подпоручика 2-го гренадерского полка Михаила Александровича Шванвича (точнее Швановича), родовитого дворянина, перешедшего из командного состава императорской армии в штаб Пугачева, могло стать известно Пушкину прежде всего из правительственного сообщения от 10 января 1775 г. «О наказании смертною казнью изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников. С присоединением объявления прощаемым преступникам»:

«Подпоручика Михайла Швановича, — отмечалось в разделе восьмом этой официальной «сентенции», — за учиненное им преступление, что он будучи

447

в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался самозванцовым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти, — лишив чинов и дворянства ошельмовать, переломя над ним шпагу»6.

Поскольку никаких других данных об этом сподвижнике Пугачева не мог Пушкин заимствовать из печатных источников, а материалы архивные ему в январе 1833 г. еще были недоступны, естественно предположить, что интерес романиста к исторической личности Шванвича определился под непосредственным воздействием каких-то более определенных устных свидетельств, анекдотов или воспоминаний о последнем.

И действительно, в бумагах Пушкина, связанных, правда, не с начальным замыслом «Капитанской дочки», а с более поздней работой над дополнениями к «Истории Пугачевского бунта», сохранились две заметки об отце и сыне Шванвичах, тематически близкие комментируемому нами плану повести и восходящие, как свидетельствует пояснительная ссылка самого поэта — «Слышал от Н. Свечина», — к совершенно конкретным рассказам одного из их знакомцев.

Судя по данным Н. Свечина, записанным Пушкиным, Александр Мартынович Шванвич, гвардейский офицер времен Петра III, буйный кутила, «повеса и силач», обезобразивший Алексея Орлова, разрубив ему щеку в «трактирной ссоре», после переворота, «возведшего Екатерину на престол, а Орловых на первую ступень в государстве», «почитал себя погибшим». Однако «Орлов пришел к нему, обнял и остался с ним приятелем». Впоследствии А. М. Шванвич, бывший одно время кронштадтским комендантом, служил в Новгороде. Сын же его, «находившийся в команде Чернышева, имел малодушие пристать к Пугачеву и глупость служить ему со всеусердием. Г[раф] А. Орлов выпросил у государыни смягчение приговора»7.

Исторические черты Шванвича, еще очень четкие в приведенном нами выше плане, в окончательной редакции «Капитанской дочки» раздваиваются в образах Гринева и Швабрина. Если этот разлом единого прежде персонажа и был обусловлен, в конечном счете, соображениями цензурно-тактического, а не художественного порядка (повесть о дворянине, сознательно переходящем на сторону крестьянской революции, не могла, конечно, рассчитывать на печать), то все же нет никаких оснований для признания изменника Шванвича политическим рупором автора даже в тех начальных наметках романа, о которых мы можем судить по дошедшим до нас его планам.

II

Перспективы крестьянской революции и связанные с последней вопросы о той или иной линии поведения либерального меньшинства правящего класса, сдавленного рамками полицейско-крепостнического государства, но в то же время терроризованного и призраком новой пугачевщины, впервые встали перед Пушкиным во всей своей конкретности и остроте летом 1831 г.

Письма и заметки поэта именно этой поры дают исключительно богатый материал для суждения об эволюции его общественно-политических взглядов под непосредственным воздействием все более и более грозных вестей о расширении плацдарма крестьянских «холерных бунтов» и солдатских восстаний.

«Les temps sont bien tristes, — писал Пушкин 29 июня 1831 г. П. А. Осиповой8. — L’épidémie fait à Pétersbourg de grands ravages. Le peuple s’est

448

ameuté plusieurs fois. Des bruits absurdes s’étoient répandus. On prétendoit que les médecins empoisonnoient les habitans. La populace furieuse en à massacré deux. L’Empereur s’est présenté au milieu des mutins... Ce n’est pas le courage, ni le talent de parole qui lui manquent; cette fois-ci l’émeute a été apaisé; mais les désordres se sont renouvelés depuis. Peut-être sera-t-on obligé d’avoir recours à la mitraille»*.

Особенно нервно реагировал Пушкин на террористические акты, сопровождавшие вооруженные выступления военных поселян:

«Ты верно слышал о возмущениях Новгородских и Старой Руссы. Ужасы! — писал Пушкин 3 августа 1831 г. кн. П. А. Вяземскому. — Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других из инженеров и комуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже резко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт Старо-Русской еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четвертили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. Плохо, ваше сиятельство! Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы»9.

Напомним, что секретное «Обозрение происшествий и общественного мнения в 1831 г.», вошедшее в официальный отчет III Отделения, следующим образом характеризовало ситуацию, взволновавшую Пушкина: «В июле месяце бедственные происшествия в военных поселениях Новгородской губернии произвели всеобщее изумление и навели грусть на всех благомыслящих. Происшествия сии возбудили в то же время и толки, сколь вредно и опасно может быть для столицы соседство военных поселений»10.

Еще резче и тревожнее был отклик на новгородские события самого Николая I. В письме к графу П. А. Толстому царь прямо свидетельствовал о том, что «Бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия могут быть страшные! Не дай и сохрани нас от того милосердный бог, но я крайне беспокоюсь», а принимая 22 августа 1831 г. в Царском Селе депутацию новгородского дворянства, он же заявлял: «Приятно мне было слышать, что крестьяне ваши не присоединились к моим поселянам: это доказывает ваше хорошее с ними обращение; но, к сожалению, не везде так обращаются. Я должен сказать вам, господа, что положение дел весьма не хорошо, подобно времени бывшей французской революции. Париж — гнездо злодеяний — разлил яд свой по всей Европе. Не хорошо. Время требует предосторожности»11.

В аспекте классовых боев 1831 г. получали необычайно острый политический смысл и исторические уроки пугачевщины. Концепция последней,

449

как «бессмысленного и беспощадного русского бунта», предопределяя и всю социальную дидактику будущей «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» (невозможность либерально-дворянского компромисса с крестьянской революцией), ясно обозначилась для Пушкина не в результате позднейших пристальных изучений им пугачевских материалов, а еще года за полтора до окончательного оформления этой линии его творческих и исследовательских интересов.

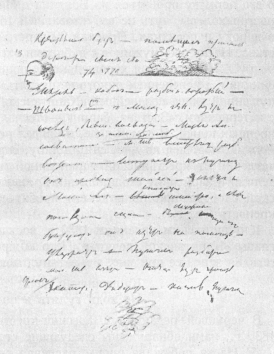

ТРЕТЬЯ РЕДАКЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

ПЛАНА „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ“

Институт Русской Литературы, Ленинград

Переписка Пушкина позволяет установить, что ближайшим информатором его о кровавых эксцессах восстания военных поселян — фактах, не подлежавших конечно оглашению в тогдашней прессе, — был поэт Н. М. Коншин, совмещавший служение музам с весьма прозаической работой правителя дел Новгородской секретной следственной комиссии. Необычайно характерно, что в своей оценке событий 1831 г. Пушкин полностью солидаризовался со своим официозным корреспондентом, сентенции которого предвосхищали, как полагаем мы, и идеологический субстрат знаменитой пушкинской формулы «русского бунта».

«Я теперь как будто за тысячу по крайней мере лет назад, мой любезнейший Александр Сергеевич, — писал Н. М. Коншин Пушкину в первых числах августа 1831 г. — Кровавые сцены самого темного невежества перед глазами нашими перечитываются, сверяются и уличаются. Как свиреп в своем ожесточении народ русской! Жалеют и истязают; величают вашим высокоблагородием и бьют дубинами, — и это все вместе. Чорт возьми, это ни на что не похоже. Народ наш считают умным, но здесь не видно ни искры здравого смысла»12.

Следует отметить, что к событиям 1830—1831 гг. восходили не только общие идеологические установки «Капитанской дочки», но, как мы устанавливаем, даже некоторые детали ее бытописи. Ср. напр. рассказ Пушкина

450

о его попытке пробиться из Болдина в Москву в октябре 1830 г. «в самый разгар холеры, чуть не взбунтовавшей 16 губерний» («Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава. Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку. Ни они, ни я хорошенько не понимали зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать» и пр.) с известной сценой в пропущенной главе позднейшей «Капитанской дочки»: «Что такое?» спросил я с нетерпением. «Застава, барин», — отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик, подошед ко мне, снял шляпу, спрашивая пашпорту». Эти же впечатления от крестьянской карантинной милиции 1830—1831 гг. предопределили и зарисовку столкновений Гринева с пугачевской заставой у Бердской слободы при попытке его пробиться из Оренбурга в Белогорскую крепость (гл. XI).

К пушкинским писаниям 1830 г. восходит и известное место четвертой главы «Капитанской дочки»: «Петр Андреевич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь

Не ходи гулять в полночь».

В черновой редакции «Барышни-крестьянки», датированной «20 сент». 1830 г., нами обнаружены следующие строки:

«И Настя побежала прочь, распевая свою любимую песню:

Капитанская дочь

Не ходи гулять в полночь».

III

Изучение дошедших до нас планов «Капитанской дочки» позволяет установить, что как бы ни изменялся фабульный узор повести о Шванвиче, политические установки в процессе всех переработок начального замысла оставались неизменными: союз Шванвича с Пугачевым мог по-разному мотивироваться, но, конечно, никогда не оправдывался. Даже в первых трех планах «Капитанской дочки», в которых образ Шванвича еще идеологически не обезличился в чертах Башарина-Гринева и не деградировал до Швабрина, исторический факт его перехода в лагерь крестьянской революции объясняется только как случайная личная авантюра, а не социально осмысленный акт.

Самый ранний из известных нам набросков будущей повести («Кулачный бой — Шванвич — Перфильев — Перфильев купец — Шванвич за буйство сослан в деревню — встречает Перфильева»), еще не развертывая интриги, как-то связывает появление Шванвича в рядах пугачевцев с его случайным прежним знакомством (очевидно еще в Петербурге) с Афанасием Перфильевым. Последний входил, как известно, в состав делегации от Яицкого казачества к Екатерине II, долго жил в столице и присоединился к Пугачеву лишь в самом конце 1773 г.13

Во втором, несколько более развернутом плане «Капитанской дочки» («Шванвич за буйство сослан в гарнизон», и пр., см. выше, стр. 446) герой повести связан уже не с Перфильевым, а с самим Пугачевым, существенную же роль в развитии всей фабулы играет не только сам будущий изменник, но и его отец. Третьей редакцией плана романа является следующая запись:

451

«Крестьянский бунт — Помещик пристань держит, сын его —

Мятель — Кабак — Разбойник вожатый — Шванвич ст<арый> — Молодой человек едет к соседу, бывшему воеводой — Марья Ал<ександровна?> сосватана за племянника, которого не любит. М<олодой> Шванвич встречает разбойника вожатого. — Вступает к Пугачеву — Он предводительствует шайкой — Является к Марье Ал. [Вешает] Спасает семейство, и всех.

Последняя сцена. — Мужики отца его бунтуют, он идет на помощь. — Уезжает — Пугачев разбит. — Молодой Шванвич взят — Отец едет просить Екатерину. — Орлов — Дидерот — Казнь Пугачева».

Несколько неожиданное упоминание имени «Дидерот» в концовке этого плана, относящегося вероятно к самому началу 1833 г., прежде всего должно быть связано с письмом Пушкина из Москвы к жене от 27 сентября 1832 г.: «Здесь я живу смирно и порядочно: хлопочу по делам, слушаю Нащокина и читаю «Mémoires de Diderot».

«Mémoires, correspondance et ouvrages inédites de Diderot» сохранились в библиотеке Пушкина14. Однако самый тщательный анализ материала четырех томов этого издания не дает оснований для каких бы то ни было ассоциаций с интересующей нас отметкой «Дидерот» в плане задуманной Пушкиным повести. Лишь одно место предисловия дочери Дидро к тому изданию «Mémoires de Diderot», которым пользовался Пушкин, позволяет высказать догадку о том, что могло заинтересовать будущего автора «Истории Пугачева» в биографии и писаниях великого французского энциклопедиста. Мы имеем в виду беглую справку о времени пребывания Дидро в России, включенную в «Mémoires pour servir à l’histoire de la vie et des ouvrages de Diderot, par madame de Vandeul, sa fille». Дело в том, что «самый ревностный из апостолов Вольтера», как аттестован был Дидро Пушкиным, жил в Петербурге с сентября 1773 г. по конец февраля 1774 г., т. е. находился в России весь тот отрезок времени, который соответствовал первому периоду пугачевщины. Это совпадение дат, очевидно, и привлекло внимание Пушкина к Дидро при разработке планов «Капитанской дочки». Трудно сказать, какова была бы функция «Дидерота» в фабуле романа, если бы Пушкин не отказался от своего замысла. Судить об этом приходится тем осторожнее, что ни в сочинениях, ни в переписке Дидро не сохранилось никаких не только прямых высказываний, но даже попутных упоминаний о пугачевщине. Тем не менее, однако, позиция Дидро была совершенно ясна для Пушкина. Он располагал одним из редчайших списков, тогда еще неизданных «Записок кн. Е. Р. Дашковой», в которых мемуаристка отвела несколько страниц своему спору с Дидро о «рабстве наших крестьян»15. Этот спор происходил года за три до восстания Пугачева. Дидро требовал от русских помещиков скорейшей эмансипации крепостных крестьян, доказывая, что даже те их прослойки, благосостояние которых сравнительно обеспечено, «будь они свободны, стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче». Княгиня Дашкова, возражая Дидро, связывала проблему раскрепощения крестьян с расширением политических прав русского дворянства и с общим поднятием в стране «просвещения»: «Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, тогда как они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления».

452

Эти сентенции о «просвещении» и «свободе», оправданные с точки зрения либерально-дворянской «ужасами» пугачевщины, были очень близки Пушкину. Напомним концовку «Русской избы» в «Мыслях на дороге»: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения. Благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно, должны еще произойти великие перемены; но не нужно торопить времени, и без того довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества». Эти же афоризмы связаны с концепцией «бессмысленного и беспощадного русского бунта» в окончательной редакции «Капитанской дочки». Дидактические афоризмы Гринева, напоминавшего о том, что «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (гл. VI), свидетельствовали о полной солидаризации его, с одной стороны, с Пушкиным как автором «Мыслей на дороге», с другой с позицией кн. Дашковой в ее известной дискуссии с Дидро.

Возвратимся, однако, к прототипам героев задуманной Пушкиным повести. Судя по отмеченным нами выше скудным биографическим данным о старике Шванвиче, он не принадлежал в 1762 г. к числу сторонников императрицы Екатерины и при возведении последней на престол даже «почитал себя погибшим». А. Г. Орлов спас его от гибели, но, конечно, не мог обеспечить его карьеры. В планах повести Пушкина он рисуется уже отставным и опальным помещиком, живущим в глухой деревне. Образ старого оппозиционера, прозябающего в глуши за свой рыцарственный легитимизм в 1762 г., за свое отчуждение от растленного двора Екатерины II и ее фаворитов, принадлежал, как известно, к числу любимейших образов Пушкина и связан был даже с семейными преданиями об опале его дяди Льва Александровича (см. «Мою родословную», «Заметки о роде Пушкиных и Ганнибалов», данные о «славном 1762 г.» в «Дубровском»).

Рукопись последней редакции «Капитанской дочки» позволяет установить, что и Андрей Петрович Гринев, отец героя повести, «служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 1762 году», т. е. очевидно «как Миних верен оставался паденью третьего Петра». Эта дата отставки старика Гринева (исключенная из общеизвестного печатного текста, конечно, по цензурным соображениям) объясняет и опальное положение его в деревне, и постоянное раздражение при чтении «Придворного Календаря», и нежелание отправить Петрушу на службу в гвардию, в Петербург. В начальных планах романа и самый факт появления молодого Шванвича в штабе мнимого Петра III мотивировался, вероятно, старыми семейными счетами Шванвичей с Екатериной II, что позволяло и его «измену» трактовать не как сознательный переход дворянина и гвардейца на сторону крестьянской революции, не как попытку того или иного компромисса с последней, а как случайную трагедию одного из членов правящего класса, по мотивам совершенно особого порядка оказавшегося в стане восставших крепостных рабов.

Элемент «временного и случайного» в союзе героя повести с Пугачевым еще резче подчеркивается в мотивировках четвертого из дошедших до нас планов «Капитанской дочки»:

«Башарин отцом своим привезен в Петербург и записан в гвардию. За шалость послан в гарнизон. Он <неразоб.> из страха отд. <неразоб.> —

453

Иллюстрация: ПОМЕТКИ ПУШКИНА НА ОДНОЙ ИЗ СТРАНИЦ КНИГИ „ЗАПИСКИ О ЖИЗНИ И СЛУЖБЕ

А. И. БИБИКОВА“, УЧТЕНННОЙ ИМ ПРИ РАБОТЕ НАД „ИСТОРИЕЙ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА“

Институт Русской Литературы, Ленинград

454

Пощажен Пугачевым при взятии крепости, [произведен им в капитаны и отряжен] с отдельной партией в Симбирск под начальством одного из полковников Пугачева. — Он спасает отца своего, который его не узнает. — Является к Михельсону, который принимает его к себе; отличается против Пугачева — принят опять в гвардию. — Является к отцу в Москву — идет с ним к Пугачеву.

[Старый комендант отправляет свою дочь в ближнюю крепость;]

[Пугачев, взяв одну, подступает к другой — Башарин первый на приступе]. [Требует в награду]».

Вместо Шванвича, служившего самозванцу «со всеусердием» и на ответственных командных постах, в этом наброске появляется уже Башарин, личность также историческая, но существенной роли в событиях 1773—1774 гг. уже не игравшая. Эта смена героев очень симптоматична.

Как в планах романа, так и в исторической действительности Башарин является уже только пленником Пугачева, случайно им помилованным и скоро оказавшимся вновь в рядах правительственных войск. Архивные материалы о занятии мятежниками 29 ноября 1773 г. крепости Ильинской позволили Пушкину восстановить в «Истории Пугачевского бунта» следующую сцену суда и расправы Пугачева: «Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. Зачем вы шли на меня, на вашего государя? — спросил победитель. «Ты нам не государь», отвечали пленники: «У нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец». Они тут же были повешены. Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его, но взятые в плен солдаты стали за него просить. Коли он был до вас добр, — сказал самозванец, — то я его прощаю. И велел его, также как и солдат, остричь по-казацки, а раненых отвести в крепость» («История Пугачевского бунта», гл. IV, абзац 5).

Эта сцена, впоследствии широко развернутая в седьмой главе «Капитанской дочки», позволяет уяснить и источник сведений Пушкина о Башарине — бумаги архива военного министерства, доставленные ему по распоряжению графа А. И. Чернышева между 25 февраля и 29 марта 1833 г. Никаких других данных о Башарине, кроме того, что он был «из татар», неизвестно.

Пятый набросок плана «Капитанской дочки» является по существу даже не особым планом, а лишь дополнительной мотивировкой пощады героя повести Пугачевым в плане четвертом:

«Башарин дорогой во время бурана спасает башкирца (le mutilé). — Башкирец спасает его по взятии крепости. — Пугачев щадит его, сказав башкирцу — Ты своею головою отвечаешь за него. — Башкирец убит — etc».

Это спасение Башариным «во время бурана» башкирца, который в свою очередь спасает затем Башарина при взятии крепости, тематически уже очень близко завязке окончательной редакции «Капитанской дочки». Все более и более снижая и политически обезличивая героя будущей повести, Пушкин заменяет наконец капитана Башарина (предварительно переименовав его в плане шестом в Валуева16, а затем в Буланина) подпоручиком Гриневым, имя которого в правительственном сообщении «О наказании Пугачева и его сообщников» от 10 января 1775 г. стояло в ряду тех, кои «находились под караулом, будучи сначала подозреваемы в сообщении с злодеями, но по следствию оказались невинными».

455

IV

В плане «Капитанской дочки», набросанном Пушкиным 31 января 1833 г., с общеизвестными фактами биографии Шванвича расходилась одна фабульная деталь: «Ведет свое отделение в Нижний».

Между тем под Нижним-Новгородом оперировал не Шванвич, а другой «государственный изменник» из дворян. Мы имеем в виду беглого сержанта Илью Аристова, пожалованного Пугачевым под Казанью в полковники и захваченного правительственными войсками под Нижним-Новгородом около 25 июля 1775 г.

Илья Степанович Аристов, мелкопоместный дворянин Костромской губернии, родился около 1726 г., в службу вступил в Бутырский пехотный полк в 1746 г., участвовал в «семилетней войне» и в походе в Восточную Пруссию, вышел в отставку сержантом в 1762 г.

По прибытии в свою вотчину («сельцо в Чижевском стану» у реки Белой, число крепостных душ — всего шесть) Аристов обзавелся семьею и, так как доходов от сельского хозяйства было мало, под рукою занялся «неуказным винным курением». Уличенный в этом, он по судебному приговору был разжалован в солдаты и отправлен в 1764 г. в крепость Моздок. После тяжелой шестилетней службы на далекой окраине Аристов вместо ожидаемой им отставки получил производство в сержанты. Тогда, «согласясь с солдатами Иваном Малковым, Сергеем Невенщиным и Федором Поляковым», в марте 1770 г. бежал с ними из крепости «чрез Куминскую степь на Царицыно, а оттуда в Москву». Из Москвы Аристов уже без труда добрался до своей деревеньки, где и прожил в кругу своей семьи около полугода, «сказываясь отпущенным из полку». Возбудив, однако, некоторые подозрения и узнав, что «другие помещики вознамерились его поймать», Аристов вынужден был возвратиться в Москву к своим беглым однополчанам, с которыми завербовался «в работу на заводах» в Екатеринбург. Несмотря на заверения вербовщиков, что на Урале «принимаются в работу и беглые», Аристов со своими товарищами оставался на заводе только «недели с четыре», после чего как беспаспортный должен был вновь бежать.

«Будучи в пути уведомился он в Сарапуле и Осе, что называющийся государем Петром III—м Пугачев принимает к себе разного звания людей с большим награждением жалованья», в виду чего Аристов и «принял намерение» итти вместе с «товарищами солдатами» прямо к самозванцу. Этот переходный момент биографии Аристова представлен в его показаниях двумя версиями. По одной (позднейшей) он еще до присоединения к Пугачеву попал вновь в Москву, откуда отправился к брату в Таганрог, в пути действовал уже в качестве эмиссара самозванца, 25 марта 1774 г. был арестован на Дону, доставлен в Казанскую следственную комиссию, откуда и бежал перед самым занятием города пугачевцами.

По другой версии (мало достоверной) Аристов на Дону не был, а присоединился к Пугачеву на пути из Екатеринбурга в Москву, служил рядовым в Яицком казацком полку Федора Прохорова, отличился 11—12 июля 1774 г. при взятии Казани, после чего и занял видное место в штабе самозванца.

Так или иначе, но активное участие Аристова в операциях Пугачева под Казанью не подлежит сомнению. За смелый захват батареи с четырьмя пушками, защищавшей подступы к Казани со стороны «форштата», Аристов

456

был произведен в полковники, заместив раненого Федора Прохорова. Во время отступления Аристов сперва находился при Пугачеве, а затем был отряжен им в Ядринский и Курмышский районы «для приуготовления, где он будет итти, хлеба и разных съестных припасов».

Действовал новый полковник очень энергично и, не ограничивая свои функции заготовкой фуража, вербовал в армию Пугачева крестьян и фабричных, чинил суд и расправу над помещиками и их агентурой. Даже в первых своих показаниях, по понятным причинам многого не договаривая, явно преуменьшая свою роль и успех своих действий, Аристов признал себя ответственным за следующие мероприятия: при въезде в село Семьяно, где он встречен был крестьянами как эмиссар Пугачева с хлебом и солью, он «объявил, что он Полковник и прислан от оного Государя, с тем, если кто имеет себе от начальников своих какие обиды, то б их вешать, и после того вскоре в оное село привез из села Воротынца староста со крестьяны, по объявлению, Управителя с женою, да француза и немца и крестьянина Андрея Киреева, да представил еще села Семьяна двух крестьян с жалобою на всех их в причиняемых ими одновотчинным крестьянам обидах, кои по его Аристова приказанию Воротынцовскими и Семьянскими крестьянами и повешены, где он был часов с пять, а потом из жительства проводили его крестьяне и дали проводника до села Воротынца, в котором также, как и в селе Семьяне, был встречен и по приезде на требование его вотчинных разорителей представлены к нему были упоминаемым же села Воротынца старостою по оказыванию его Управительской брат Иван Тетеев с сыном, кои по тому-ж с его Аристова приказания фабричными повешены; а при том он вызывал в службу к известному злодею Пугачеву охотников, на что как крестьяне так и фабричные желание свое объявили, а напоследок по его приказанию всю фабрику разорили и полотна по себе разделили».

Из Воротынца Аристов, в сопровождении приставшего к нему мастерового полотняной фабрики Григория Пытова, отправился в село Фокино (в 80 верстах от Нижнего-Новгорода), где, агитируя в пользу Пугачева, и был около 25 июля 1774 г. захвачен отрядом правительственных войск.

Допрос, учиненный Аристову нижегородским губернатором генерал-поручиком А. А. Ступишиным, по собственному признанию последнего в рапорте на имя графа П. И. Панина, сопровождался «жестокими истязаниями». Сам Аристов показал впоследствии в Москве, что его «раздетого били в три палки, принимаясь два раза жестоко». Пытками и побоями вызван был и известный оговор Аристовым казанского архиепископа Вениамина в денежной поддержке Пугачева.

С этим последним эпизодом (дело казанского архиерея в течение долгого времени занимало и непосредственных ликвидаторов пугачевщины, и всю высшую петербургскую администрацию) связано и единственное до сих пор известное упоминание Пушкиным имени Аристова в «Истории Пугачевского бунта». Мы имеем в виду примечание к главе седьмой печатного текста.

Рукописи Пушкина позволяют точно установить, что интерес его и как исследователя и как романиста к исторической личности Ильи Аристова был не менее значителен, чем к другим выходцам из правящего класса, ставшим в 1773—1774 гг. на службу крестьянской революции.

На основании некоторых секретных архивных материалов, представленных ему в мае 1834 г. историком Д. Н. Бантыш-Каменским, Пушкин сделал следующую конспективную биографическую справку об Илье Аристове.

457

ОБ АРИСТОВЕ

Аристов (Илья) из дворян был капралом в 1773 году, бежал из Томского полку, возмущал станиц Донские, взят под стражу, освобожден во время взятия Казани, наименован от Пугачева полковником, взят в плен в июле 1774, пытан в Нижнем Новг. — Там показал на Казанского Архиерея Вениамина (смотри о Вениамине). Он пытан был потом и в Москве в Тайной экспедиции Генерал-прокурором к. Вяземским и Шешковским Екатерина избавила его от смертной казни. Он был высечен кнутом в Казани, и сослан на каторжную работу в Рогервик.

(Из бумаг о Пугачеве Б.-Каменского.)

Иллюстрация: БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ И. С. АРИСТОВЕ, СОСТАВЛЕННАЯ ПУШКИНЫМ

Публичная Библиолиотека им. Ленина, Москва

Лист с этой неизданной записью Пушкина, сохранившийся в пачке его бумаг, находящихся ныне в Государственной Публичной Библиотеке им. В. И. Ленина (тетрадь № 2391; на листе жандармская помета красными чернилами: № 12), дополняется писарскими копиями протоколов двух допросов Аристова в Нижегородской губернской канцелярии, изъятыми

458

в 1854 г. из архива Пушкина П. В. Анненковым и находящимися ныне в собрании покойного П. Е. Щеголева17.

Копии этих секретных документов заключены были Пушкиным в особую обложку (2 листа белой плотной бумаги обычного канцелярского формата с вод. зн. «А. Гончаров. 1833»), собственноручно им же озаглавленную:

ОБ АРИСТОВЕ

Никаких других помет Пушкина ни на обложке, ни в копиях документов не сохранилось. Связь же этой группы бумаг с пушкинским автографом биографии Аристова, опубликованным нами выше, учтена была еще в 1837 г. жандармами, сделавшими на обложке отметку теми же красными чернилами: К № 12.

Первый документ, скопированный по заказу Пушкина (на шести листах бумаги обычной канц. формата, исписанных с обеих сторон), представлял собою протокол допроса Аристова от 25 июля 1774 г. Второй же воспроизводил дополнительные показания его в той же Нижегородской губернской канцелярии от 4 августа 1774 г. (на двух листах бумаги канц. формата с вод. зн. «А. Гончаров. 1834»). По списку, сохранившемуся в бумагах П. И. Панина, показания Аристова от 25 июля недавно были опубликованы в сборнике Центрархива «Пугачевщина»18, что позволяет нам ограничиться сейчас публикацией только второго документа, давшего Пушкину несколько занимательнейших дополнительных штрихов для биографии Аристова (данные о его встрече с Пугачевым еще во время прусского похода, пропагандистская деятельность на Дону, пребывание в казанской тюрьме одновременно с женою и детьми самозванца и пр.) и весьма ценного для общей истории пугачевщины (детальная характеристика планов и расчетов Пугачева после его разгрома под Казанью, колоритнейшие свидетельства об активной его поддержке заводскими крестьянами и нацменами среднего Поволжья)19.

«1774 года Августа 4 дня Илья Аристов из-под пристрастия в подтверждение показал:

Сего года Генваря 4 дня по выздоровлении из Московского Госпиталя с товарищем его Великолуцкого полка солдатом Андреем Кузминым бежал точно в Таганрог к брату своему родному тамошнего баталиона Поручику Василию Аристову для свидания; а чтоб разглашение делать на Дону и в проезд во всех жительствах о измене злодея Пугачева, об том подлинно никем научен не был, а разгласительные слова произносил точно он только в одном месте на реке Медведице войска Донского Полковника Серебрякова в станице Скухихе, и то по наслышке в проезд его к Дону февраля в половине в Пензенском уезде одного села от бывших с ним проводников, а как то село прозывается и которого помещика, также и имян тех крестьян он не упомнит, а те крестьяне сказывали ему что они будучи в Уфимском уезде для продажи окончин в тамошнем краю самозванца Пугачева толпами были задержаны, а наконец прорвавшись выехали в домы свои; знакомство ж имел он с показанным Пугачевым в Прусском походе под Пальцихом, где оставлена была от Донского войска при магазейнах сотенная команда. Что-ж Государь Император Петр Федорович подлинно скончался, не только он о том слышал, но и совершенно знал, будучи в то время в Риге на ординарции у Генерала Федора Матвеевича Воейкова; по выпуске-ж его злодеями из Секретной Комиссии с прочими он отведен в кузницу для

459

разбития желез, а оттуда как ведены были в злодейский лагерь, то идучи вместе, злодея Пугачева с женою, в которое время наехал сам злодей на них и велел подать телегу и во оную посадить жену свою с детьми, а по просьбе ея и его Аристова. Как же приехали в лагерь, где его была палатка; отведя, спрашивал его Аристова по чему он его знает? на что он ему объявил, что он знает по бытности его под Пальцихом. При чем ему Аристову запретя, чтоб об том никому не разглашать и пожаловав Полковником, приказал быть при своей жене и детях. И в бытность его при жене злодея Пугачева, слышал неоднократно приносимую от жены его жалобу Донского войска на Полковников Илью Федорова, Михайлу Серебрякова, Алексея Селинского и на главного их старшину Сулина о сожжении домов его и о разорении имения. Как же они переехали Волгу и отошед от Сундаря верст пятнадцать остановились, откуда злодейское намерение было идти в Нижний; но вышедшие из лесу Чуваши человек с пятнадцать объявили ему, что Нижний укреплен и команды в нем весьма много. Почему он отменя то намерение пошел к Ядрину и к Курмышу, спрашивая у него Аристова, не знает-ли он прямой дороги на Дон не хватая Пензы и Воронежа, но как он сказал, что дороги не знает, то по приказу его привели к нему двух человек Чуваш, кои и объявили ему, что они проводить могут к Донцу и Дону тем трактом, как он приказывает лесными местами из Курмыша миновав Алатарь и Пензу на устье Медведицы и чрез станицы Кочалиной, малые и большие Чиры и Пятиизбинскую, за которую их Чуваш услугу и дано от Пугачева по тридцати рублей. А от сей последней станицы намерен был послать в Царицын осмотреть, не можно-ли будет оттуда получить пушек с припасами, с коими следовать до Черкасского и там будучи по способности возмутить Белоградскую и Кубанскую орды, а умножа силы обратиться к Москве, которому тракту бывший при нем секретарь Савелий Яковлев, а прозвания не знает, писал записку; его ж Аристова послал с семью человеками вперед для приуготовления где он будет идти, хлеба, овса и разных съестных припасов. И проезжая он Аристов до села Фокина на фабрике Графа Головина повесили по повелению его Аристова восемь человек, и той его Головина вотчины как крестьяне, так и все мастеровые приготовились было принять злодея Пугачева; да как он с той фабрики поехал в село Фокино, то по его-жь приказу без него крестьянами повешено четыре человека, а злодей Пугачев тем пошел трактом, которому сделана была записка, или другим, о том он утвердить не может. А он Аристов в показанном селе Фокине пойман и отвезен в Нижегородскую Губернскую Канцелярию».

V

В числе корреспондентов Пушкина в пору его работ над «Историей Пугачева» был и его старый приятель еще по «Зеленой лампе» В. В. Энгельгардт, известный петербургский острослов, игрок и веселый прожигатель жизни. Судя по вновь найденному в бумагах Пушкина письму, инициативе именно Энгельгардта обязан он был получением из Смоленской губернии интереснейшей записи рассказов капитана Н. З. Повало-Швыйковского, бывшего сперва пленником, а затем стражем Пугачева в 1774 г. Мемуары невольного пугачевца В. В. Энгельгардт передал Пушкину вместе с письмом, при котором они были им получены20. Оба эти документа архива Пушкина в печати еще не появлялись. Воспроизводим их полностью: Вот текст письма к В. В. Энгельгардту:

460

Почтеннейший братец,

Василий Васильевич!

Желая исполнить со всем усердием ваше поручение был у Швыйковского. Написанное со слов его прилагаю к вам присоединя к Пугачеву и Биографию Н. З. почтенного героя времен Екатерины.

Будьте здоровы веселы а я ваш навсегда преданный сердцем и душою

С. Энгельгардт.

P. S. Переписать на чисто не имел времени. Н. З. свидетельствует вам свое истинное душевное почтение и горит нетерпением читать скорее историю Пугачева.

Марта 21

1834.

К письму приложен был следующий документ:

БИОГРАФИЯ СЕКУНД-МАЙОРА

НИКОЛАЯ ЗАХАРЬЕВИЧА ПОВАЛО-ШВЫЙКОВСКОГО.

Н. З. Швый<ковский> уроженец Смоленской Губернии Духовщинского уезда. (Он родился 1752-го года Мая 9). Жительство имеет в с. Мореве. В службу вступил в 1769-м году в Измайловский полк рядовым и того же года произведен в капралы. В 1770-м году в Декабре месяце выпущен подпоручиком в Армию в Черниговский пехотный полк. В походах был при завоевании Крыму и по взятии г. Перекопа в 1771-м году произведен из подпоручиков в капитаны с переводом во 2-й Гренадерский полк, по Именному соизволению, за отличие. В том же году находился при взятии Кафы. В последствии продолжал службу в Пугачевской Экспедиции, за которую и получил от Государыни Императрицы 250-т душ, Витебской Губернии Невельского повета, в вечное и потомственное владение. В отставку уволен за болезнию 1777-го года Генваря <...> дня.

Вот что говорит Швыйковский о Пугачевской войне.

В плен попался к Пугачеву в 1773-м году в сражении при С. Горы в 25-ти верстах от Казани, в то время когда бросился с несколькими рядовыми отбить захваченное у нас орудие.

По взятии немедленно представлен Пугачеву на самом поле сражения. Он был на добром коне. Свиту его составляли Яицкие козаки, из которых самые приближенные к нему Чика, Творогов — и нашей службы артиллерист Перфильев, перешедший к нему из Оренбургского поселения.

Пугачев росту среднего, чернобородый, глаза небольшие, быстрые, стану ровного, одет по-козачьи, вооружен саблею и пистолетами за поясом.

Он у меня спросил: ты дворянин? — «Нет» — Так видно хорошо служил, — Много ли здесь вас? — «500 человек».

Но нас только было 150-т. Меня обобрали и отдали под присмотр. Плен мой продолжался с утра до полуночи. В сие время, заметя оплошность моей подгулявшей стражи, нашел я средство уйти вместе с захваченными со мной рядовыми. В тот же день явился я к Премьер-Майору Михельсону расположенному с войском на Арском поле близ Казани. Михельсон известясь от меня мгновенно напал на Пугачева, разбил и преследовал вниз по Волге.

Последнее действие противу Пугачева происходило следующим образом. Быв разбит переправился он через Волгу с 30-ю человеками и скрылся в камыше, который по приказанию Суворова был зажжен Михельсоном.

461

Потом Пугачев взят в плен и отвезен в Симбирск в деревянной клетке. Суворов сам привез его следуя за ним в простой телеге.

Прежде сего дела я командирован был с полковником драгунского полка Абернибесовым для охранения Симбирска. При отправлении же Пугачева из Симбирска в Москву находился в числе стражи.

Путь наш продолжался не долго. Мы ехали на переменных обывательских лошадях, и везли Пугачева скованного по рукам и по ногам не в клетке, а в зимней кибитке. Всем сопутствующим, разговор с ним был воспрещен. Пища ему производилась сытная и пред обедом и ужином давали порцию простого вина. Пленника везли только днем, а ночь проводили за крепким караулом на приуготовленных квартирах.

Иллюстрация: ПУШКИНСКИЙ ПЛАН УФИМСКО-ЧЕСНОКОВСКОГО ФРОНТА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 1774 г.

Публичная Библиолиотека им. Ленина, Москва

По прибытии в Москву, Пугачев содержался на монетном дворе и занимал особую комнату имеющую вид треугольника. Цепи имел на руках, ногах, и укрепленную в стене, поперек тела. Стража состояла из 10-ти человек Преображенцев и роты 2-го Гренадерского полка, под командою капитана Карташева. Главным же начальником конвоя был Гвардии Преображенского полка капитан Галахов сопровождавший его от Симбирска до Москвы и находившийся при нем по день казни, т. е. по 10-е Генваря 1775-го года.

462

В продолжении заключения своего Пугачев не показывал робости, сохранял равнодушие. Одет был со времени плена в нагольной тулуп. Везли Пугачева на казнь в цепях, на зимнем ходу четверкою с ефрейтором. На санях был амвон, на котором возвышенно и сидел Пугачев вместе с духовником своим, увещевающим его к раскаянию. Народу было большое стечение. Пугачев часто обращался к окружающим и говорил, что он самый тот Пугачев, который назывался Петром III—м.

По прибытии к месту казни, палач отрубил ему прежде голову а там принялся за руки и ноги: за ето он в тоже время был наказан кнутом.

Вместе с Пугачевым повешены и несколько сообщников его. —

Примечания

Пугачев родом Донец и отличался наездничеством. При взятии Бендер граф Петр Иванович Панин за храбрость произвел Пугачева в значковые товарищи.

Пугачев от живой жены вступил в брак с Яицкою казачкою. Она была дочь кузнеца — баба видная, имя ее Устинья Петровна.

На Дону семейство Пугачева составляли жена, сын и дочь.

Перфильев заведывал у Пугачева артиллерией — но была она весьма малочисленна — едва ли доходила до 10-ти орудий. Войско его определить с точностию невозможно — оно беспрестанно возрастало и уменьшалось. Тут было всё — козаки, мужики и разные бродяги.

К моменту получения этих интереснейших записей21 работа Пушкина над «Историей Пугачева» была уже закончена. И тем не менее следы знакомства поэта с материалами Н. З. Повало-Швыйковского нетрудно установить в печатном тексте его книги. Мы имеем в виду прежде всего дополнения и поправки, внесенные Пушкиным (вероятно, уже в процессе корректуры) в ту страничку восьмой главы «Истории Пугачева», которая посвящена была изложению обстоятельств, связанных с перевозкой пленного самозванца в Москву22:

Рукописная редакция Наконец Пугачева отправили в Москву, где участь его должна была быть решена. Его посадили в клетку, в которой привезен он был Суворовым из Яицкого Городка. Он был в оковах. | Печатная редакция Наконец Пугачева отправили в Москву, где участь его должна была решиться. Его везли в зимней кибитке, на переменных обывательских лошадях; гвардии капитан Галахов и капитан Повало-Швыйковский, несколько месяцев пред сим бывший в плену у самозванца, сопровождали его. Он был в оковах. |

Из трех фактических ошибок повествования Н. З. Повало-Швыйковского, в общем исключительного по своей точности, одна восходила к общераспространенному после казни Пугачева убеждению, что палач самовольно сократил мучительный обряд четвертования, две же другие касались Афанасия Перфильева, неверно названного «нашей службы артиллеристом» и «заведующим у Пугачева артиллериею». Престарелый пленник Пугачева явно спутал в своем рассказе двух вождей восстания 1773— 1774 гг. — сотника Яицкого казачьего войска Афанасия Перфильева и отставного артиллерийского капрала Ивана Белобородова.

Известная близость этих двух исторических персонажей, объясняя сейчас нам причину ошибки (или обмолвки) Н. З. Повало-Швыйковского,

463

позволила Пушкину во время работы его над материалами по истории пугачевщины объединить справки о Белобородове и Перфильеве общим заголовком. Рукопись, о которой идет речь (два полулиста белой бумаги обычного канцелярского формата с вод. зн. «А. Гончаров. 1829»), обнаружена нами в архиве П. Е. Щеголева; никаких упоминаний о ней в печати никогда не было. Первый полулист занят заголовком, второй — выпиской и заметкой. Одно слово в выписке Пушкиным подчеркнуто и сопровождено знаком вопроса — очевидно отклик на нелепость обозначения: «в 10 ч. пополудни» вм. «в 10 ч. утра»:

О БЕЛОБОРОДОВЕ И ПЕРФ[ИЛЬЕВЕ].

Иван Наумов сын Белобородов, отставной канонир, пристал к Пуг. 1773 году, пожалован им в полковники и в походные атаманы, а потом в начале 1774 в старшие войсковые атаманы, и в фельдмаршалы. Был жесток, знал грамоты, соблюдал в шайках строгую дисциплину. Взят в июле под Казанью, пытан в тайной экспедиции, наказан кнутом 13 августа, потом привезен в Москву и казнен смертью на болоте 5 сентября 1774 — в 10 час. пополудни (?)

(Б.-Каменский.)

Перфил<ьев> сказал: пусть лучше зароют меня живого в землю, чем отдаться в руки Государыни.

Краткая историческая характеристика Белобородова как фактического начальника штаба армии Пугачева, дана была Пушкиным в третьей главе его «Истории»23. Более памятен всем, однако, этот образ по «Капитанской дочке», где в сцене спора Белобородова с Хлопушей из-за Гринева очень колоритно показаны были и большой ум, и классовая бдительность, и непримиримость, и решительность этого «тщедушного и сгорбленного старичка, с голубою лентою, надетой через плечо по серому армяку».

Афанасий Петрович Перфильев, героическая сентенция которого в печатаемом нами автографе следует за справкой о Белобородове, принадлежал, как известно, к числу наиболее занимавших Пушкина деятелей восстания 1773—1774 гг. Сотник Яицкого войска, появившийся осенью 1773 г. в Петербурге как глава тайной делегации, пытавшейся через графа А. Г. Орлова найти путь к Екатерине II и вручить последней петицию о нуждах казачества, разоряемого своею же войсковой старшиной и бюрократической агентурой центральной власти, Афанасий Перфильев после нескольких месяцев столичных мытарств превратился в ожесточенного врага помещичье-дворянской монархии24.

Поэтому когда после первых известий о появлении и успехах Пугачева под Оренбургом при дворе возник план использования Перфильева в качестве секретного правительственного эмиссара для отвращения казачества от самозванца и для самого захвата последнего, Перфильев выехал в район восстания, но вместо борьбы с Пугачевым 6 декабря 1773 г. присоединился к нему в Берде и вскоре занял одно из руководящих мест в штабе мятежников. Захваченный в конце августа 1774 г. в районе Черного Яра, Перфильев оказался единственным из соратников Пугачева, отказавшимся «принести покаяние», за что лишен был «церковного причастия» и оставлен под «вечной анафемой». Приговоренный к четвертованию Перфильев обнаружил исключительную твердость духа и в самый момент казни, 10 января 1775 г. Как свидетельствуют использованные Пушкиным рукописные

464

записки очевидца казни И. И. Дмитриева, «во все продолжение чтения манифеста, Пугачев часто крестился, между тем как сподвижник его, Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю» («История Пугачевского бунта», гл. VIII).

Казнь Перфильева в «Истории Пугачева» описана несравненно подробнее его действий в пору самого восстания. Однако насколько захвачен был Пушкин личностью Перфильева видно из того, что в самом раннем плане «Капитанской дочки» ему отводилась роль одного из центральных персонажей романа.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящая публикация, являясь извлечением из исследования «Пушкин в работе над «Историей Пугачева», дает первую его главу и три специальных экскурса, основанных на неизвестных материалах архива Пушкина.

1 Статья Я. К. Грота «Приготовительные занятия Пушкина для исторических трудов» впервые была опубликована в двенадцатой книжке «Русского Вестника» 1862 г., вошла в сборник статей Я. К. Грота «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники» и в последний раз перепечатана в «Трудах Я. К. Грота», т. III, СПБ., 1901, стр. 119.

2 «По недостатку ли полученных материалов или за недосугом, — писал П. А. Ефремов, — Пушкин так и не занялся историею Суворова, а разработал только один из ее эпизодов: Пугачевский бунт. Этим... поясняется и начало предисловия: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного», т. е. истории Суворова» («Сочинения А. С. Пушкина», т. VI, СПБ., 1880, стр. 477—478). Об извращении подлинного текста предисловия Пушкина в «цитате» П. А. Ефремова см. наши замечания на стр. 445.

3 «Среди архивных занятий по истории Петра Великого, начатых в 1832 г., у Пушкина возникла мысль о другом историческом труде — истории Суворова, из которой написал он лишь один эпизод — о Пугачевском бунте» («Сочин. А. С. Пушкина. Изд. Льва Поливанова для семьи и школы», т. V, 2-е, изд. М., 1898, стр. 265).

4 Не перечисляя всех вариаций этого ложного положения в общих компиляциях и в специальных работах о Пушкине, отметим для примера статью проф. Е. А. Боброва «Пушкин в Казани», появившуюся в 1905 г.: «В начале 1833 г. А. С. Пушкин еще имел намерение писать биографию генералиссимуса князя А. В. Суворова, куда, в качестве одной главы, должно было войти изображение его участия в усмирении Пугачевского бунта» («Пушкин и его современ..», вып. III, СПБ., 1905, стр. 24).

5 «Сочинения Пушкина», изд. Академии Наук, т. XI, П., 1914, стр. 20—24 второй пагинации. Характерно, что даже В. Я. Брюсов, очень резко выступивший в печати против комментариев Н. Н. Фирсова к «Истории Пугачевского бунта», не решился оспаривать рассказанной в академическом издании самой истории работы Пушкина над материалами о пугачевщине. В этом отношении он, как и проф. Фирсов, оказался в плену традиционных концепций. См. В. Брюсов «Пушкин перед судом ученого историка» («Русск. Мысль» 1916, кн. 2, стр. 110—123, перепечатано в сборн. статей В. Я. Брюсова «Мой Пушкин», М., 1929).

6 Сентенция от 10.1.1775 г. была перепечатана Пушкиным в приложениях к «Истории Пугачевского бунта», ч. II, СПБ., 1834, стр. 47. Подлинные показания М. А. Шванвича, ставшие известными Пушкину вероятно никак не раньше конца февраля 1833 г., частично были впервые опубликованы в книге Н. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. II, СПБ., 1884, стр. 102—103 и 140, а полностью в изд. Центрархива «Пугачевщина», т. III, М. — Л., 1931, стр. 207—15.

7 Заметки об отце и сыне Шванвичах, автографы которых хранятся в составе Майковского собрания Пушкинского дома Академии Наук СССР, цитируются нами по «Полн. Собр. Соч. А. С. Пушкина», т. V, М—Л., 1933, стр. 428—429. Судя по отметке Пушкина, М. А. Шванвич умер незадолго до записи данных о нем, т. е. не позже конца 20-х годов. Никаких сведений о Н. Свечине, со слов которого Пушкиным записаны материалы о Шванвичах, ни в переписке поэта, ни в мемуарной литературе о нем не сохранилось. Возможно, что Пушкин имел в виду Никанора Михайловича Свечина (1772—1849), отставного генерал-лейтенанта и тверского помещика, но более вероятно по самому характеру ссылки, что информатором его был Николай Иванович Свечин (1791—1849), московский неслужащий дворянин, более чем скудные данные о котором заимствованы нами из «Московского Некрополя», т. III, СПБ., 1908, стр. 83.

8 «Переписка Пушкина», т. II, СПБ., 1908, стр. 262.

465

9 «Переписка Пушкина», т. II, стр. 262—298. Ср. заметки его же от 26 и 29 июля 1831 г. («Полн. собр. соч. Пушкина», т. V, М.-Л., 1933, стр. 816—818).

10 «Крестьянское движение 1827—1861 гг.», вып. I, М., 1931, стр. 10. Основной документальный материал о восстании 1831 г. собран в книге А. Слезскинского Бунт военных поселян в холеру 1831 г.», Новгород, 1894. См. также сборник «Бунт военных поселян в 1831 г. Рассказы и воспоминания очевидцев», СПБ., 1870 и данные работы П. Евстафьева «Восстание военных поселян Новгородской губернии в 1831 г.» Издание Общества политкаторжан, 1934 г.

11 Шильдер, Н. К., Император Николай I, т. II, стр.613. Обращение Николая I к депутатам Новгородского дворянства мы цитируем по публикации А. Долгорукова «Новгородские дворяне и военные поселяне» («Рус. Стар» 1873, кн. IX, стр. 411—414).

12 «Переписка Пушкина», т. II, стр. 294. О деятельности Н. М. Коншина в Новгородской следственной комиссии см. материалы А. Слезскинского «Бунт военных поселян в холеру 1831 г. (По неизданным конфирмациям)». Новгород, 1894, стр. 212—223. Ср. А. И. Кирпичников «Очерки по истории нов. рус. литературы», т. II, М., 1903, стр. 106.

13 В рукописной редакции первой главы «Истории Пугачевского бунта», хронологически близкой первому наброску плана «Капитанской дочки», рассказ о восстании в Яицком городке 13 января 1771 г. заканчивался сентенцией: «Мятежники торжествовали. Казак Перфильев отправился в Петербург, дабы от их имени объяснить и оправдать кровавое происшествие». В печатной редакции «Истории» имя Перфильева из этого контекста было изъято. Общая характеристика его дана Пушкиным в главе третьей, попутные упоминания о нем см. в гл. VI и VIII.

14 «Mémoires, correspondance et ouvrages inédites de Diderot, publiés d’apres les manuscrits confiés, en mourant, par l’auteur à Grimm». Paris, 1830, t. I, p. 44—49. В полном собрании сочинений Дидро, сохранившемся в библиотеке Пушкина, русским его отношениям посвящены были некоторые материалы третьего и двенадцатаго томов. См. напр. публикации «Sur la princesse d’Aschkow» è «Plan d’une université pour le gouvernement de Russie» («Œuvres de D. Diderot», t. III, Paris, 1821, p. 93—105; t. XII, p. 149—234). Сводку высказываний Дидро о России и русских см. также в известной работе В. А. Бильбасова «Дидро в Петербурге», СПБ., 1884.

15 «Записки кн. Е. Р. Дашковой. Перевод с французского по изданию, сделанному с подлинной рукописи под редакцией и с предисловием Н. Д. Чечулина», СПБ., 1907, стр. 101—103. Пушкин, в бумагах которого сохранились выписки из этих записок (см описание тетради № 2386 в «Русск. Стар..» 1884, кн. ХП, стр. 539), пользовался, вероятно, тем списком с рукописи кн. Е. Р. Дашковой, который принадлежал кн. П. А. Вяземскому. См. «Русск. Архив» 1866, стр. 1721. С дискуссией о рабстве крестьян в освещении Дашковой строго гармонировал и отзыв о великом энциклопедисте Екатерины II: «Monsieur Diderot a cent ans à bien des égards, mais à d’autres il n’en a que dix» (Castera, «Vie de Catherine II», t. II, p. 67).

16 Шестой из известных нам планов «Капитанской дочки», наиболее близкий ее окончательной редакции, опубликован только в 1934 г. в III выпуске «Трудов Публичной Библиотеки СССР им. Ленина». С именем героя повести — «Валуева» — связаны в этом плане не конкретные данные о каком-нибудь из участников событий 1773—1774 гг., а скорее некоторые типажные черты одного из знакомцев Пушкина этой поры — девятнадцатилетнего юноши П. А. Валуева, мужа дочери кн. П. А. Вяземского. Датируется этот план концом 1834 г.:

«Валуев приезжает в креп. Муж и жена Борисов<ы>. Оба душа в душу. — Маша, их балованная дочь — (барышня, Марья Борисова). Он влюбляется тихо и мирно.

Получают известие и капит<ан> советуется с женою — Казак, привезший письмо, подговаривает крепость. — Капит<ан> укрепляется, готовится к обороне [а дочь посылает], подступает (?).

Крепость осаждена — приступ отражен. — Валуев ранен, в доме ком<енданта> — второй приступ — крепость взята. — Сцена виселицы — [Швабрин] Валуев взят во стан Пуг<ачева>. — От него отпущен в Оренб<ург>. —

Валуев в Оренб. — Совет — Комендант — Губернат. — Тамож. См.: — Прокурор. — Получает письмо от М. Ив..»

17 Копии документов об Аристове вместе с заметками Пушкина о Белобородове и Перфильеве приобретены были П. Е. Щеголевым в 1924 г. у антиквара Ф. Г. Шилова.

18 Показания И. С. Аристова от 25. VII. 1774 г. опубликованы с незначительными сокращениями, но с концовкой, отсутствующей в копии Пушкина (первая редакция оговора архиепископа Вениамина), в сборнике материалов «Пугачевщина», т. II, М. — Л., 1929, стр. 305. Впервые эти показания были использованы в печати в исследовании Н. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. III, СПБ., 1884, стр. 329—352.

466

19 Показания И. С. Аристова от 4 августа 1774 г. до сих пор известны были только по глухой ссылке на них в книге Н. Дубровина (т. III, стр. 331).

20 Письмо С. Энгельгардта, дальнего родственника В. В. Энгельгардта, передано было последним Пушкину, вероятно, вместе с биографией Н. З. Повало-Швыйковского. Оно зарегистрировано в «Журнале, веденном при разборе бумаг покойного А. С. Пушкина» с 15 по 17 февраля 1837 г. («Дела III Отделения С. Е. И. В. Канцелярии об А. С. Пушкине», СПБ., 1906, стр. 190). Хранится в Пушкинском доме в фонде материалов, приобретенных в 1919 г. П. Е. Щеголевым.

21 «Биография секунд-майора Н. З. Повало-Швыйковского» извлечена нами из пачки бумаг Пушкина, хранящейся в Государственной Публичной Библиотеке им. В. И. Ленина под № 2391, лл. 270—272. В известной описи В. Е. Якушкина пачка эта обозначена следующим образом: «Материалы для Пугачевского бунта. Материалов очеиь много, все ненапечатанное. Всего 269 листов, почти все рукою Пушкина» («Рус. Стар» 1884, кн. XII, стр. 573). Биография писана на трех листах (бумага с водян. зн. 1833 г.), из которых последний занят примечаниями к основному тексту. В очень неточной и тенденциозной передаче некоторые детали похождений Повало-Швыйковского попали в печать четверть века спустя после записи его рассказов для Пушкина. Мы имеем в виду публикацию А. Кононова под названием «Два семейные предания»:

«Пугачев, его клевреты и шайки производили ужасы; где-то они захватили в плен целую команду, состоявшую под начальством капитана, Николая Захарьевича Повало-Швыйковского. Когда вели их к мнимому государю, он просил своих подчиненных скрыть от злодея, что он дворянин, а сказать, что сдаточный; солдаты, любившие своего доброго начальника, все обещали то, и исполнили обещание; это спасло Швыйковского от смерти, потому что быть дворянином считалось преступлением в глазах самозванца, и неизбежная казнь ожидала каждого, ему попавшегося. Швыйковский несколько дней находился в плену, но как-то ему посчастливилось уйти... Во время своего плена он успел высмотреть положение Пугачева, понять ненадежность его, и сведения, им сообщенные начальству, много способствовали скорой, после того, поимке дерзкого плута. Швыйковский, награжденный императрицею, вышел в отставку; он до глубокой старости жил в своей деревне Смоленской губернии, и я, имев честь знать его... слыхал не раз рассказанное теперь мною» («Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском Университете», 1862, кн. III, отдел V, стр. 346—347).

22 Неточность в рукописной редакции рассказа об условиях перевозки пленного Пугачева из Симбирска в Москву, устраненная Пушкиным на основании записки Н. З. Повало-Швыйковского, объяснялась тем, что другие источники по истории пугачевщины не учитывали замены «деревянной клетки», в которой привезен был самозванец из Яицкого городка, на «простую кибитку», доставившую его из Симбирска в Москву. Свидетели первой части пути пленного Пугачева говорили поэтому о клетке, свидетели второй — о кибитке.

23 «Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полною доверенностию самозванца. Он вместе с Падуровым заведывал письменными делами у безграмотного Пугачева и ввел строгий порядок и повиновение в шайках бунтовщиков» («История Пугачевского бунта», гл. III). Данные о конце Белобородова в начале VIII главы «Истории» были менее точны, чем в справке, сделанной Пушкиным на основании материалов Д. Н. Бантыша-Каменского: «Белобородов пойман был в окрестностях Казани, высечен кнутом, потом отвезен в Москву и казнен смертию».

24 В распоряжении Пушкина, судя по примечаниям к 8-й главе «Истории Пугачевского бунта», были кроме записок И. И. Дмитриева и документов Д. Н. Бантыша бумаги о Перфильеве одного из ликвидаторов восстания, капитана Галахова: материалы Галахова невольно ввели однако Пушкина в заблуждение. Так, он принял на веру подложное письмо к кн. А. Г. Орлову, составленное одним из участников восстания 1773—1774 гг. Евстафием Трифоновичем Долгополовым, разорившимся ржевским купцом (этот «купец» отмечен и в начальном плане «Капитанской дочки» вместе с Перфильевым и Шванвичем), который, отстав от Пугачева после его разгрома под Казанью, предложил правительству якобы от имени Перфильева захватить и выдать самозванца. Екатерина согласилась, кап. Галахов выехал в район восстания с большой суммой денег, выдал Долгополову трехтысячный аванс, с которым тот и бежал. Документы следствия обнаружили совершенную непричастность Перфильева к авантюре Долгополова (см. «Пугачев и его сообщники» Н. Дубровина, т. III, гл. 4 и 9), но Пушкин во время своей работы над «Историей Пугачева» с этими материалами знаком не был. Возможно, что именно фальшивка Долгополова заставила Пушкина отказаться от использования фигуры Перфильева в «Капитанской дочке».

Сноски к стр. 448

* Перевод: Времена очень печальны. Эпидемия производит большие опустошения в Петербурге. Народ несколько раз приходил в волнение. Распространялись нелепые слухи. Уверяли, что врачи отравляют население. Разгневанная чернь убила двоих из них. Государь явился среди мятежников; ни в мужестве, ни в искусстве говорить у него нет недостатка, и на этот раз восстание было усмирено; но с тех пор беспорядки возобновились. Может быть придется прибегнуть и к картечи. — Ред.