- 3 -

Один из самых известных портретов Лермонтова, едва ли не лучший, тот, где поэт изображен на фоне гор, в бурке, накинутой на куртку с кавказскими газырями. Через плечо, на ремне, перекинута черкесская шашка. Лицо — с огромными печально взволнованными глазами, и хотя черты неправильны — лицо прекрасное, вдохновенное. Замечательно в портрете то, что он гармонирует с нашим восприятием поэзии Лермонтова. Но не менее замечательно, что Лермонтов написал портрет сам, написал акварелью, глядя на себя в зеркало, и что автопортрет — одна из его лучших живописных работ.

Так сложилось, что среди великих русских писателей Лермонтов долгое время оставался наименее изученным. В 1906 году Александр Блок говорил о загадках его поэзии, о его «нищенской» биографии и призывал искать «лермонтовский клад». В то время к серьезному изучению живописного наследия Лермонтова исследователи по существу не приступали. Хотя о художественных занятиях поэта было известно давно и круг знакомых Лермонтова видел его работы, а некоторые из них воспроизводились в изданиях его сочинений, связь между поэтическим даром и художественными склонностями Лермонтова не привлекала внимания. Лермонтов-поэт воспринимался сам по себе, картины же и рисунки представлялись чем-то отдельным. Между тем глубокая, хотя подчас и скрытая связь дарования Лермонтова-поэта и Лермонтова-художника существует. Впервые на это было обращено внимание только в предреволюционные годы, в последнем томе первого академического издания сочинений Лермонтова.

В течение последнего полувека положение решительно переменилось. Лермонтовым занимаются упорно, изучают его разносторонне. Определились его место и роль в русской и мировой литературе. И все же «лермонтовский клад» до сих пор до конца не раскрыт.

Природа наделила Лермонтова не только высоким даром поэта и удивительной музыкальностью. Она одарила его еще и подлинным талантом живописца, рисовальщика. И если бы он занимался живописью и графикой не между делом, а профессионально, систематически, можно сказать с уверенностью, что он стал бы очень большим художником. Его рисунки необычайно выразительны, динамичны, живописные полотна великолепны по колориту. Пусть рисунки Лермонтова и его картины — творения дилетанта, но от них веет духом лермонтовской поэзии. Нет сомнения, что Лермонтову-поэту и Лермонтову-прозаику часто помогал его глаз художника. И не много рождалось писателей, которые бы не только так прекрасно «слышали» мир, но и «видели» его так объемно, так красочно, так умели бы передать движение, игру света и тени. Описывая в «Герое нашего времени» ночной Пятигорск, он замечает сперва то, что видит в темноте глаз, а затем — то, что слышит ухо. «Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц поднимался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот

- 4 -

коня раздавался на улице, сопровождаемый скрипом нагайской арбы и заунывным татарским припевом».

Нельзя не восторгаться этой зрительной и слуховой панорамой, а притом еще и музыкой самого слова.

Мы знаем имена любимых художников Лермонтова. Гениальный Рафаэль, другой великий художник Возрождения — Пьетро Перуджино. Их творения оживают в памяти поэта, когда он говорит о чем-то прекрасном, идеальном:

Влюбился я... И точно хороша

Была не в шутку маленькая Нина.

Нет, никогда свинец карандаша

Рафаэля иль кисти Перуджина

Не начертали, пламенем дыша,

Подобный профиль. Все ее движенья

Особого казались выраженья

Исполнены...Это — из поэмы «Сказка для детей». А в поэме «Сашка» возникают впечатления от полотен знаменитого итальянца Гвидо Рени:

И кто бы смел изобразить в словах,

Что дышит жизнью в красках Гвидо Рени?

Гляжу на дивный холст: душа в очах,

И мысль одна в душе — и на колени

Готов упасть, и непонятный страх

Как струны лютни потрясает жилы.

И слышишь близость чудной тайной силы...Но самый любимый художник Лермонтова с юных лет — Рембрандт. Одно из интереснейших его стихотворений озаглавлено «На картину Рембрандта»:

Ты понимал, о мрачный гений,

Тот грустный, безотчетный сон,

Порыв страстей и вдохновений,

Все то, чем удивил Байрон.

Я вижу — лик полуоткрытый

Означен резкою чертой...

То не беглец ли знаменитый

В одежде инока святой?

Быть может, тайным преступленьем

Высокий ум его убит;

Все темно вкруг; тоской, сомненьем

Надменный взгляд его горит.

Быть может, ты писал с природы,

И этот лик не идеал.

Или в страдальческие годы

Ты сам себя изображал? —

Но никогда великой тайны

Холодный не проникнет взор,

И этот труд необычайный

Бездушным будет злой укор.Не только Лермонтов, романтики вообще очень высоко ставили Рембрандта. И понятно, что тайна, окружающая портрет его кисти, должна была волновать семнадцатилетнего поэта.

О каком полотне Рембрандта идет речь, исследователи, кажется, разгадали. Это — портрет молодого человека в одежде францисканца. В прошлом веке он находился в России в художественной галерее Строгановых.

И снова у Лермонтова Рембрандт — в поэме «Сашка»:

Дремало все, лишь в окнах изредка

Являлась свечка, силуэт рубчатый

Старухи, из картин Рембрандта взятой,

Мелькая, рисовался на стекле

И исчезал...

- 5 -

Воспоминания о полотнах Рембрандта часто можно встретить и в стихах, и в прозе Лермонтова. Одна из его словесных картин — из неоконченного юношеского романа «Вадим» — поистине рембрандтовская:

«Вокруг яркого огня, разведенного прямо против ворот монастырских, больше всех кричали и коверкались нищие... Озаренные трепетным багровым отблеском огня, они составляли первый план картины; за ними все было мрачнее и неопределеннее; люди двигались как резкие, грубые тени; казалось, неизвестный живописец назначил этим нищим... приличное место... казалось, он выставил их на свет, как главную мысль, главную черту характера своей картины...»

Обратим внимание на слова: «первый план картины», «живописец выставил на свет, как главную черту...». Контрасты света и тени — основа выразительности полотен Рембрандта. Но главное в том, что Лермонтов видит эту картину как живописец, словно написанной на полотне, и переносит эту композицию на страницы романа. Таких «живописных» страниц у него множество. Разумеется, Лермонтову помогает в этом собственный, пусть небольшой, опыт художника. Непостижимо, как долго не замечали исследователи этой связи между поэзией Лермонтова и его художественными занятиями, не чувствовали, что часто он идет в описаниях от уроков великих мастеров кисти, чьи полотна видит после переезда в Петербург в Эрмитаже.

Лермонтов рисовал с детства. В число предметов, которые изучались в Московском университетском пансионе, входили музыка, пение, сочинение стихов, рисование. Рисование в пансионе преподавал А. С. Солоницкий, художник не слишком большого дарования, но умелый и стремившийся к точности. Впоследствии, в Петербурге, Лермонтов брал уроки у известного живописца П. Е. Заболотского. А в пансионе, как и полагалось, рисовал с гипсов, изучал перспективу, «снимал», как тогда говорили, с натуры ландшафты. Но, кроме того, естественно, много рисовал «для себя».

Написал четырнадцати лет поэму «Кавказский пленник» в подражание пушкинской. И сам изготовил к ней картинку: черкес тянет пленника на аркане, фон — горы. В детстве поэт бывал в Пятигорске и в имении родных на Тереке, кавказские горы видел своими глазами.

Сохранилась акварель в альбоме, в котором Лермонтов рисовал в те ранние годы для себя. Она еще неумела, но интересно, что Лермонтов изобразил море, волны и парус. Стихотворение «Парус» еще не написано. А образ одинокого паруса уже зарождается. На протяжении всей жизни Лермонтов в своих стихах возвращается к одним и тем же темам, к собственным полюбившимся строчкам, к одним и тем же сравнениям. Его излюбленные образы — береза в трещине развалин, метеор, слеза, оторванный грозою листок, разбитый челн, облака... Стихотворение «Родина» будет написано еще только через десять лет, а чету белеющих берез мы уже видим на полудетском рисунке.

Рукописи Пушкина испещрены профилями, фигурами. И рисунки эти, как выяснила исследовательница пушкинской графики Т. Г. Цявловская, воспроизводят черты конкретных людей — пушкинских друзей, знакомых, великих людей разных стран

- 6 -

и эпох, или же они — иллюстрации Пушкина к произведению, которое он сочиняет.

У Лермонтова такой графический комментарий в рукописях — случай, скорее, редкий. Девушка на полях стихотворения «Стансы» («Взгляни, как мой спокоен взор...») — портрет той, которая вдохновляла шестнадцатилетнего поэта — Екатерины Сушковой. Летом и осенью 1830 года Лермонтов обращает к ней целый цикл стихотворных признаний в любви.

Поэму «Аул Бастунджи», которую Лермонтов посвятил Кавказу, он украсил виньеткой: горы, облака и скачущий конь — символ быстроты и свободы. Этот рисунок вызывает в памяти и другие строки:

Добрый конь в зеленом поле

Без узды, один, по воле

Скачет весел и игрив,

Хвост по ветру распустив.Или шутливое стихотворение, написанное на трех языках: русском, французском и немецком. Обращается поэт к троюродной сестре Александрине Углицкой. Свадьба ее назначена на послезавтра, а Лермонтов уезжает из Петербурга сегодня и оставляет ей поздравление:

Ma chére Alexandrine,

Простите, же ву при,

За мой армейский чин

Все, что je vous écris;Меж тем, же ву засюр,

Ich wünsche счастья вам,

Surtout beaucoup d’amour

Quand vous sërez Мадам.То есть:

Моя дорогая Александрина,

Простите, прошу вас,

За мой армейский чин

Все, что я вам пишу.Меж тем, я вас уверяю,

Что желаю вам счастья,

И быть очень любимой,

Когда вы станете дамой.Лермонтов красиво располагает на листе бумаги стихотворные строки и изображение женской фигуры. Нарисована на этом листе Углицкая. Очень выразительно и, надо думать, похоже.

Рисунков на полях рукописей, которые отражали бы ход лермонтовских мыслей, дошло до нас мало, может быть, потому, что бо́льшая часть сохранившихся тетрадей — беловые. В них Лермонтов не рисовал. Но главное даже не в этом: у Лермонтова сходные темы, органически связанные между собой, в стихах и в рисунке воплощались раздельно. Графические образы рождались не в процессе писания стихов, а как бы параллельно, на других листах.

В 1830 году он задумал романтическую трагедию «Испанцы». В это время он испытывал к средневековой Испании особый, личный интерес, связанный с происхождением фамилии Лермонтов. Он читал о старинном испанском роде Лерма. Эту фамилию он встретил и в трагедии «Дон Карлос» Фридриха Шиллера. Решил, что предки его ведут свой род из Испании, и в дружеских письмах своих стал подписываться: Lerma. Но вскоре узнал, что его фамилия

- 7 -

происходит от шотландского рода Лермонт. И в юношеском стихотворении «Желание» писал уже о «горах Шотландии моей». Очень скоро этот юный романтический интерес к дальним предкам пропал. И Лермонтов не только остро ощущал национальное достоинство русского и свою к нему причастность, но даже заслужил среди великосветских знакомых прозвище «руссоман». Стихотворения более поздних лет, такие, как «Родина», ясно говорят о его любви к русской земле. Но, трудясь над «Испанцами», он полагал, что в жилах его есть какая-то капля испанской крови. С этим вот интересом и с работой над первой пьесой связаны четыре акварели начала 30-х годов.

В испанском облачении Лермонтов написал девушку, которую нежно любил: Варвару Лопухину, или Вареньку, как ее звали в дружеском и семейном кругу.

Полюбил он ее незадолго до переезда своего в Петербург. Через три года до нее дошел слух, что он увлечен другой. И она, ничего ему не сказав, вышла замуж за нелюбимого... Разрушилось счастье, которое, как стало казаться Лермонтову, было возможно и ускользнуло.

Он написал акварелью три ее портрета. Оригиналы двух нам были известны давно. А третий портрет, в испанском костюме, привезенный мною из Западной Германии несколько лет назад, — молодая женщина под черным покрывалом, с опущенными глазами — воплощение достоинства, скромности, чистоты...

С испанской темой связана еще одна живописная работа: портрет воображаемого предка.

Однажды — это было в Москве в 1830 или 1831 году — Лермонтов заглянул к закадычному другу своему Алексею Лопухину, брату Вареньки. Лопухины жили на Молчановке — окна в окна против лермонтовского дома. Поскольку Лермонтов был одарен не только талантом поэта, музыканта и живописца, но и серьезными математическими способностями, он тут же, у Лопухина, стал решать какую-то трудную математическую задачу, сидел над нею до поздней ночи. Решал, решал, не решил и заснул. И тут ему приснился человек, который объяснил, как решить задачу. Лермонтов вскочил, тотчас записал решение, а на стене углем нарисовал портрет человека, которого увидел во сне. И стал уверять, что это был не кто иной, как его предок Лерма. Так утром он рассказал эту историю Лопухину. Лопухин поверил. Думается, что это еще одна грань лермонтовских талантов. Он великолепно мистифицировал знакомых, рассказывал им страшные истории. А потом кончалось всеобщим смехом.

Года через два, когда Лермонтов жил уже в Петербурге, в доме Лопухиных красили стены, и штукатур повредил рисунок. Лопухин так был огорчен, что написал об этом Лермонтову — с рисунком у него связывалось много воспоминаний. Тогда Лермонтов на холсте масляными красками повторил изображение и послал Лопухину в Москву.

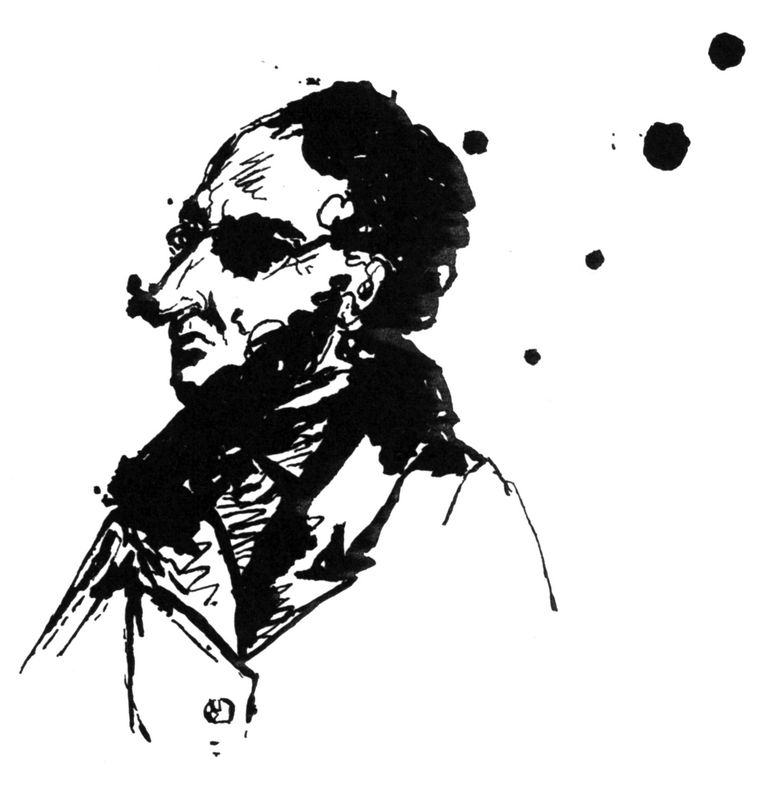

Воображаемый предок изображен в средневековом испанском костюме, с эспаньолкой — испанской бородкой, с широким кружевным воротником и цепью ордена Золотого Руна на шее. Лопухины находили в нем сходство с самим поэтом,

- 8 -

особенно в глазах и в верхней части лица. Пожалуй, Лермонтов действительно придал ему собственные черты. Искусствовед Н. П. Пахомов, так много сделавший для систематизации лермонтовского изобразительного наследства, высказал предположение, что эту свою работу Лермонтов описал в романе «Княгиня Лиговская», на той странице, где говорится о картине, висевшей в кабинете Печорина. «Она изображала неизвестное мужское лицо, писанное неизвестным русским художником, человеком, не знавшим своего гения. Картина была фантазия глубокая, мрачная. Лицо это было написано прямо безо всякого искусственного наклонения или оборота; свет падал сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо. Казалось, вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке. Голова была больше натуральной величины, волосы гладко упадали по обеим сторонам лба, который кругло и сильно выдавался и, казалось, имел в устройстве своем нечто необыкновенное. Глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которым иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски. Испытующий и укоризненный луч их, казалось, следовал за вами во все углы комнаты, и улыбка, растягивавшая узкие и старые губы, была более презрительная, чем насмешливая. Всякий раз, когда Жорж [Печорин] смотрел на эту голову, он видел в ней новое выражение...».

Нет... Никаких доказательств, что Лермонтов описал портрет своего воображаемого предка, здесь нет... Герцог Лерма не улыбается. Между тем Лермонтов говорит, что «вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке». В описании нет ни усов, ни бородки, ни средневекового испанского костюма, ни цепи Золотого Руна, ни кружевного воротника. Зато сильно чувствуется перекличка с тем холстом, который был куплен художником Чартковым в повести Гоголя «Портрет» на Щукинском рынке. Страшный блеск глаз, их испытующий и укоризненный луч... Нет, этих «гоголевских» черт, появившихся в прозе Лермонтова, не найти на портрете воображаемого герцога Лерма. В «Княгине Лиговской» — просто великолепное описание некоего романтического портрета, в котором изображенное лицо окружено тайной и обладает какой-то магической силой. Удивительного в этом отрывке ничего нет. Лермонтов гоголевскую повесть, конечно, читал (в первой редакции «Арабесок» 1835 года). В лермонтовской прозе нетрудно заметить тяготение к Гоголю, к его описаниям. Достаточно перечитать неоконченную повесть о художнике Лугине («Штосе»). Существует понятие — гоголевская школа, гоголевский период русской литературы. Лермонтов-прозаик в «Княгине Лиговской» соприкасается и с Пушкиным, и с Гоголем, но уже создает и свое, отличное, не похожее на то, что мы встречаем у его учителей и старших собратьев. Пройдет всего три года, и читатели журнала «Отечественные записки» прочтут первые главы «Героя нашего времени», где Лермонтов явится уже неподражаемым мастером и заслужит похвалу самого Гоголя.

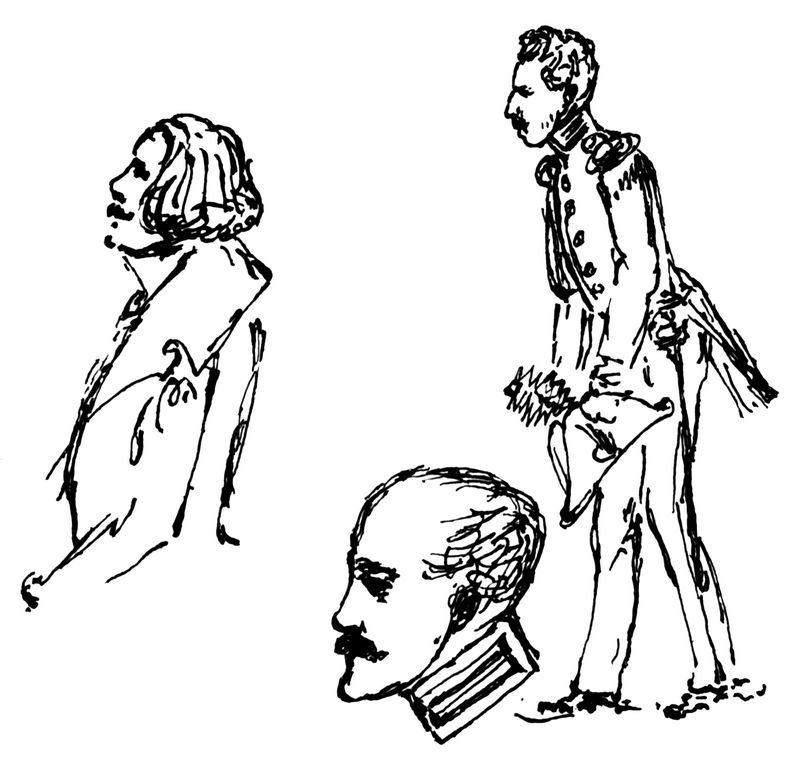

Обложка рукописи романа «Вадим» — самое оригинальное произведение Лермонтова-рисовальщика. Как в причудливом кружении, теснятся здесь образы, то исчезая в толпе, то возникая вновь и вновь. Перо Лермонтова

- 9 -

необыкновенно смело, свободно, одним-двумя гибкими, живыми штрихами намечает головы, фигуры, прихотливые арабески, составляющие сложную композицию. В этом рисунке сказались безграничная фантазия и романтическая свобода. Не будучи иллюстрацией к роману, рисунок близок ему по духу. Мы видим сражения, атаки — военные на скачущих лощадях, упавшие кони, кулачные бои, образы и типы разных времен и народов; среди них то и дело мелькает скорбная дама с высокой прической, и каждый раз за ее плечом — зловещий господин в очках и с бородкой.

Кто эти люди? На многие вопросы сейчас еще нельзя дать ответа. Бывает, что загадки в истории, литературе или искусстве разгадываются не сразу, а постепенно, через долгий срок. Так произошло, например, с одним автографом Лермонтова. Выдающийся советский пушкинист И. Л. Фейнберг, изучая черновик стихотворения «Смерть Поэта», установил, что набросанный Лермонтовым на полях листа профиль усатого человека — портрет одного из злейших врагов Пушкина, помощника шефа жандармов Л. Дубельта.

Друг Лермонтова Святослав Раевский, живший с ним в Петербурге в одной квартире, вспоминал, что чувства и мысли у Лермонтова сменялись с какой-то необычайной быстротой. Как ни была глубока, как долго ни таилась в уме его мысль, он обнаруживал ее пером или кистью с изумительной легкостью. Играя в шахматы, Лермонтов, пока противник его обдумывал очередной ход, писал стихи, а приостановившись, тут же быстро набрасывал пером свои излюбленные «очерки» коней или «резких физиогномий».

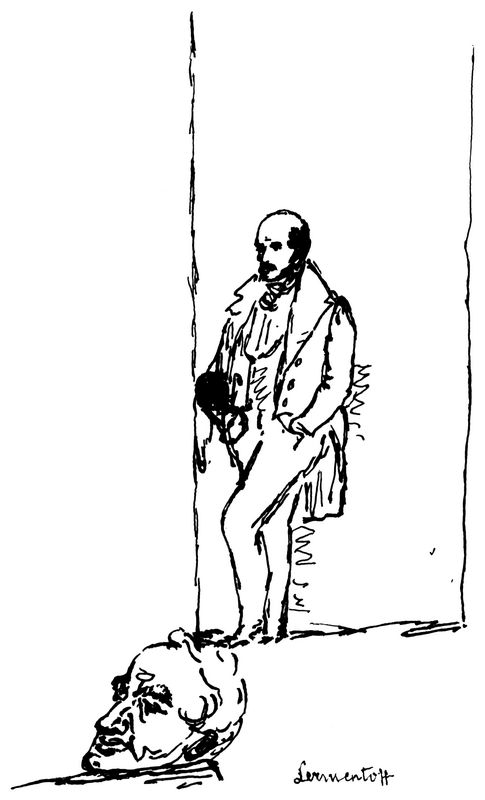

На одном из листов «Юнкерской тетради» Лермонтова мы видим сцену убийства. И хотя Арбенин в «Маскараде» не закалывает Нину, а подсыпает ей яд, — в памяти невольно возникает гибель Нины. Здесь Лермонтов несколькими штрихами карандаша сумел передать состояние безнадежности и одиночества.

В «Юнкерской тетради» есть рисунок, где, по свидетельству однокашника Лермонтова Н. Н. Манвелова, изображен преподаватель юнкерской школы штаб-ротмистр Кноринг. Рисунок выполнен удивительно. Тонкие нажимы пера, плавно изгибающиеся линии, выразительные заливки чернилами — все образует законченную, стройную композицию.

Акварель «Пейзаж с мельницей и скачущей тройкой», легкая, тонкая по цвету, передает «тишину» русской природы. Лермонтов изъездил Россию на тройках: еще ребенком на Кавказ; потом из Пензы в Москву; из Москвы в Пензу; и снова в Москву; потом в Петербург; на Кавказ и обратно; в Новгород; в Петербург; еще раз на Кавказ; в Петербург; снова Кавказ... Летом. Зимой.

В набросках из «Юнкерской тетради» хороши, достоверны крестьяне. В Тарханах он рос бок о бок с крестьянами, видел их в своих поездках (на Кавказ ехали тогда две-три недели). Изображения крестьян исполнены с сочувствием к их тяжелой судьбе, выразительны позы, фигуры. Не театральных пейзан рисует поэт, он рисует народ.

Совсем иные фигуры из великосветского общества: адъютант, изогнувшийся в поклоне, жирный генерал со спины, офицер с талией

- 10 -

в рюмочку. Петербургский градоначальник генерал Эссен «поспешает на тревогу». Фигура с головой, напоминающей кочан капусты, в изумлении разводит руками перед двуглавым орлом — символом Российской империи; рядом — дама присела в книксене.

Изображение дуэли из «Юнкерской тетради». Кто это? Печорин? Грушницкий? Нет. Просто сцена дуэли, характерное явление той эпохи, то, о чем Лермонтов думал, о чем часто писал. «Княгиня Лиговская» — столкновение Печорина с чиновником Станиславом Красинским. «Смерть Поэта» — поединок, на котором пал Пушкин. «Песня про царя Ивана Васильевича...» — поединок между Калашниковым и Кирибеевичем. «Герой нашего времени» — дуэль Печорина и Грушницкого. И даже в поэме «Мцыри» — поединок юноши с барсом.

Рисунки Лермонтова обнаруживают в нем отличного баталиста. Битвы, скачку, преследование он изображает с огромной экспрессией. У Лермонтова можно найти черты, сближающие его с художниками-романтиками, с Жерико, с Орловским. Это не значит, что он, зная их картины и рисунки, подражает им. Это путь самостоятельных решений — раскованность и умение запечатлеть момент движения, события.

Валери́к... Лермонтов участвовал в этой битве, написал о ней замечательные стихи, запечатлел ее в рисунках. Но ни один из них — не иллюстрация к лермонтовскому стихотворному посланию. На рисунке, хранящемся в Литературном музее в Москве, — совершенно другой эпизод этого сражения: горцы уносят тело убитого товарища. Сохранилась акварель с тем же эпизодом сражения при Валерике, сделанная Лермонтовым совместно с художником-профессионалом Григорием Гагариным. Акварель хранится в Русском музее в Ленинграде. Выяснилось, что в этой совместной работе в основу композиции положен карандашный набросок Лермонтова. Известны и другие акварели Гагарина, на которых он сделал французскую надпись «D’après Lermontoff», то есть по рисунку Лермонтова. Такие пометки Гагарина — признание того, насколько выразительны были композиции лермонтовских набросков, насколько полны силы и движения намеченные им группы.

«Черкес». Портрет с натуры? Нет. Известно, что образ горца создан по воспоминанию, в Новгороде, в казармах Гродненского полка, где Лермонтов находился после первой кавказской ссылки прежде, чем ему было разрешено возвратиться в столицу. Лицо портретируемого написано с сочувствием, с уважением. С любовью относился Лермонтов к народам Кавказа, сочувствовал их борьбе за свободу, в то же время отчетливо понимая, что завоевать свободу горцы в тех исторических условиях не могли. Два пути были у них: либо с мусульманским Востоком, либо с Россией, которая стояла на неизмеримо более высокой ступени экономического и культурного развития. Третьего пути не было.

Сражения, атаки, всадники, наброски отдельных фигур и физиономий, пейзажи, бытовые сцены, карикатуры, портреты... Карандашные рисунки, рисунки пером, писанные маслом полотна, заготовки для будущих картин — все принадлежит одному человеку, с таким блеском работающему

- 11 -

в разных жанрах и техниках. Да! Все это Лермонтов. Но кого изображают эти портреты, где находятся эти места, «сняты» ли все они с натуры или Лермонтов воспроизвел их на память? Известно, что портрет родственника и друга поэта Алексея Столыпина, получившего в юнкерской школе и в гусарском полку прозвище Столыпин-Монго, написан Лермонтовым акварелью с натуры. На другой акварели — «Бивуак лейб-гвардии Гусарского полка под Красным Селом» — девять однополчан поэта, они похожи, их можно узнать. Писано, по всем признакам, на месте, с натуры.

Недавно в Советском Союзе опубликованы были листы из альбомов родственницы Лермонтова А. М. Верещагиной, в 1837 году увезенных ею за границу, а ныне находящихся за океаном. В них рисунки, изображающие людей из московского окружения поэта. Многие представляют собою шаржи. Одни и те же лица встречаются не один раз, что позволяет судить о портретном сходстве. Но кто эти люди? Исследователям еще предстоит дать ответ...

Большой интерес представляют рисунки и полотна, в которых Лермонтов изобразил места, где побывал в 1837 году. Святославу Раевскому Лермонтов в конце 1837 года писал из Грузии: «Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собой порядочную коллекцию». Но до нас дошла из полотен и рисунков только часть. До недавнего времени можно было лишь догадываться, что они изображают. Хранились они в наших музеях — в Пушкинском доме Академии наук СССР, в Ленинграде, в Государственном Литературном музее, в Москве под названиями: «Кавказский вид с арбой», «Кавказский вид с саклей», — которые не сообщали ничего более того, что видно на самих картинах и рисунках. Но какие именно местности изображены на рисунках и полотнах Лермонтова, где исполнены эти произведения — оставалось неизвестным. Я решил повторить кавказские маршруты Лермонтова, чтобы собственными глазами увидеть то, что видел он. По окончании поездки спидометр показал около пятнадцати тысяч километров. Я проехал по многим местам, где бывал Лермонтов, но везде побывать в тот раз не сумел.

Ехал я, вперяясь в ветровое стекло машины и сравнивая фотографии, снятые с лермонтовских рисунков, с видами, которые открывались передо мной: вдруг увижу изображенное Лермонтовым...

И мне, признаться, везло: «Кавказский вид с арбой» обнаружился на Военно-Грузинской дороге, в Дарьяльском ущелье. Там же — развалины «Замка Тамары». Лермонтов описал его в балладе «Тамара»:

В глубокой теснине Дарьяла,

Где роется Терек во мгле,

Старинная башня стояла,

Чернея на черной скале...Когда по Военно-Грузинской дороге движешься дальше к югу, открывается вид на селение Сиони, отвечающий строчкам из «Демона»:

И башни замков на скалах

Смотрели грозно сквозь туманы —

У врат Кавказа на часах

Сторожевые великаны.

- 12 -

Вид на Мцхету, древнюю столицу Грузии, Лермонтов изобразил со стороны Тбилиси. Справа, на горе, — тот самый храм, где томился Мцыри.

Тифлис (Тбилиси) изображен Лермонтовым со стороны предместья Авлабар. В центре — гора, которую Лермонтов назвал «дремучей» в стихотворении «Свиданье».

Заметим: Лермонтов зарисовывает то, что воплощается им и в стихах. Танец под звон бубна и песни девушек описан в «Демоне» и изображен в рисунке.

«Тифлис. Замок Метехи». Этот рисунок вызывает в памяти строки из того же «Свиданья»:

Краснеют за туманами

Седых вершин зубцы.Выходят с караванами

Из города купцы...И еще раз караваны — на картине, изображающей окрестности местечка Караагач в Кахетии, где стоял Нижегородский драгунский полк. Тут невольно вспоминается строфа «Демона» — описание пышного каравана, который ведет нетерпеливый жених.

Под тяжкой ношею даров

Едва, едва переступая,

За ним верблюдов длинный ряд

Дорогой тянется, мелькая:

Их колокольчики звенят...

Он сам, властитель Синодала,

Ведет богатый караван...Правда, на картине не длинный караван, а всадник и два верблюда. Но это и не иллюстрация к поэме. Важно, что одни и те же наблюдения Лермонтов запечатлел и в стихах и на полотне.

Еще одна картина, изображающая Грузию, написанная, очевидно, на основании рисунка, сделанного во время путешествия. Картина обнаружена мною несколько лет назад в ФРГ. Раньше мы ее никогда не видели и не знали даже, что она существует. Пейзаж напоминает долину Алазани в Кахетии. Лермонтов написал ее в Петербурге и послал приятельнице своей А. М. Верещагиной в Германию. С тех пор она и находилась за Рейном около ста двадцати пяти лет.

Есть находка еще более поздняя. Картина изображает подъем на Крестовую гору в Грузии. Лермонтов подарил ее своему другу В. Ф. Одоевскому — писателю, композитору и ученому — в 1841 году, в тот вечер, когда заезжал проститься с ним перед последним своим отъездом на Кавказ, в тот самый вечер, когда Одоевский подарил ему свой любимый альбом, с тем чтобы Лермонтов заполнил его новыми стихами.

Это — великолепное полотно, одна из лучших живописных работ Лермонтова. Замечательна в ней всего более близость к «Герою нашего времени», к тому месту романа, где Печорин и Максим Максимыч совершают путь через Крестовый перевал:

«Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину... Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увешанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами. А там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безымянной речкой, шумно вырывающейся из черного,

- 13 -

полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев... Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, — а эта гора имеет около двух верст длины».

Пейзажи, которые Лермонтов «снимает на скорую руку» и на основании которых в Петербурге пишет свои полотна, оказываются необычайно близки к его поэтическим описаниям.

Но, быть может, Лермонтов писал свои полотна прямо на месте? Можно ли считать, что они создавались в Петербурге, уже по возвращении из ссылки? Да. Во-первых, из писем родных известно, что Лермонтов пишет в Петербурге картины, которые дарит родным и знакомым. Во-вторых, сам Лермонтов сообщает, что «снял на скорую руку виды всех примечательных мест», а на скорую руку живописное полотно не напишешь. В-третьих, в 1830-х годах писать пейзажи маслом с натуры еще не было принято: даже профессиональные художники писали их на основании своих зарисовок — кроки. И, наконец, прямое подтверждение. Известен рисунок Лермонтова, изображающий Пятигорск с Елизаветинской, ныне Академической галереи. Сохранилась и его картина — пейзаж с той же точки. Совершенно ясно, что основанием для полотна послужил рисунок. Вряд ли можно допустить, что Лермонтов нарисовал пейзаж и принялся тут же маслом писать картину. Предположение, что и картина и рисунок сделаны с натуры, обосновать было бы трудно.

В рисунке и картине важно также другое. В обоих случаях изображен вид, который открывается с Елизаветинской галереи, где Печорин в первый раз увидел княжну Мери. Направо в горе — грот — там встретились Печорин и Вера, и их застала гроза. Лермонтов-живописец воспроизводит на холсте те же места, какие описывает прозаик Лермонтов. Как далеко от нас время, когда считали, будто рисунки и картины Лермонтова не имеют связи с его поэтическим творчеством, когда в них видели не более чем «образцы культурного баловства»!

Среди кавказских видов Лермонтова есть один, с которого он сделал автолитографию и сам под ней написал: «Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби».

Долго этого места найти не удавалось, пока не выяснилось, что это не Крестовая гора, а гора Кабарджина, вопреки мнению Лермонтова, который считал, что перед ним обратный склон Крестовой (близ селения Коби). Вдобавок ко всему изображение перевернуто. Приехав в Петербург, Лермонтов сам перевел свою зарисовку на литографский камень, забыв, что при этом изображение следует перевернуть. Поэтому перевернутым получилось изображение на литографском оттиске. Пришлось немало поездить вокруг селения Сиони по Военно-Грузинской дороге, покуда не пришла догадка — поглядеть на литографию в зеркало. И сразу зарисованное место нашлось, а лермонтовская подпись оказалась неточной.

Лермонтов решил изготовить литографию потому, что с литографского камня можно сделать много оттисков. Он сделал оттиски и, раскрашивая акварелью, дарил их друзьям и знакомым. Художники в те времена

- 14 -

на Кавказ не ездили — это было сопряжено с опасностями. Каждый понимал, что вид Военно-Грузинской дороги, зарисованный поэтом, самим им налитографированный и раскрашенный, — отличный подарок...

Но больше всего забот доставил рисунок «Развалины на берегу Арагвы в Грузии». Глухое ущелье, поросшая лесом скала; на вершине — крепость с зубчатой стеной, по углам — башни с бойницами. За стеной виднеется островерхая грузинская церковь. На первом плане река, бурно омывающая утес; башня и сакля на другом берегу. И подпись рукою Лермонтова «Развалины на берегу Арагвы в Грузии».

Сколько ни ездил я вдоль Арагви, отправляясь от точки, где она встречается с Военно-Грузинской дорогой, этого вида обнаружить не удавалось. Поручиться готов был, что такого места не существует.

В селении Квешеты, у подножия Крестовой горы, где Печорин встречается с Максимом Максимычем, я получил совет поехать на коне в верховья Арагви.

Я послушал совета, спустился на дно двухверстной пропасти и, действительно, стоя у воды, увидел гору, а на ее вершине — остатки прежних строений. И когда в Тбилиси художник пририсовал к фотографии церковь и крепость, стало очевидно, что это именно то место, которое изображено у Лермонтова, что в воображении поэта здесь находились развалины замка старого князя Гудала, как об этом сказано в «Демоне»:

На склоне каменной горы

Над Койшаурскою долиной

Еще стоят до сей поры

Зубцы развалины старинной...Рисунки Лермонтова и созданные по ним картины — замечательная хроника его путешествия. Глубока, неразрывна связь этих работ с «Демоном», «Мцыри», «Героем нашего времени».

Когда в 1941 году готовилась юбилейная выставка Лермонтова, мы собрали его картины и повесили рядом, в одном зале. Как заиграли, как засверкали лермонтовские краски, какой романтический и в то же время достоверный, многообразный и новый облик поэта открылся тем, кто успел эту выставку посмотреть! Она была открыта всего один час, и ее начали срочно эвакуировать...

Теперь, в наше время, неоспоримо доказано, что рисунки и картины Лермонтова — не развлечение странствующего офицера. Их следует считать как бы записными книжками поэта, частью его вдохновенной, упорной работы. В них подлинный живописный дневник жизни и странствий. Многое среди этого богатства создано великим поэтом во время ссылок. Где бы он ни был, в какие обстоятельства ни ставила бы его судьба, он открывал миру красоты неведомые, всматриваясь в него — в этот мир — зорким взглядом гениального поэта и замечательного художника.