- 13 -

БИБЛИОГРАФИЯ

ТЕКСТОВ ЛЕРМОНТОВА

ПУБЛИКАЦИИ, ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

И СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

1824—1935

- 14 -

- 15 -

1824

* 1. La Tourterelle. Romance Russe de M-r Michel de Lermontoff, mise en musique par ***. — La Harpe du Nord. Journal de Musique destiné uniquement à recueillir ce qu’il y aura de plus intéressant en fait de pièces fugitives, composées par les amateurs et les artistes demeurant en Russie: pour le Chant, le Piano, la Harpe et la Guitarre; très humblement dédié à Sa Majesté l’Impératrice règnante Elisabeth Alexiewna par l’éditeur Frédéric Satzenhoven. S.-Pétersbourg. 1824, вып. 6, стр. 5—6.1

Цензурная помета: „С. Петербург, Генваря 14 дня 1824 года. Цензор Александр Красовский“.

Возможно, что это первое стихотворение Лермонтова и первое появление его в печати, поскольку в печати неизвестен второй Михаил Лермонтов.

Ср.: № 1959.

1835

* 2. Хаджи-Абрек. [Подпись:] Лермантов. — Библиотека для чтения, Журнал Словесности, Наук, Художеств, Промышленности, Новостей и Мод, 1835, т. XI, август, отд. I, стр. 81—94.

Цензурная помета: „Санктпетербург, 1835 июня 30 дня. Цензор А. Никитенко“.

Отз.:

Плаксин, В. Т. — Северн. обозрение, 1848, т. III, кн. 3, отд. V, стр. 2—3, 8.

История напечатания:

1) [Сенковский, О. И.] — Библ. для чтения, 1842, т. LIV, ч. II, № 10, стр. 31—32, 36.

2) Меринский, А. [М.] — Атеней, 1858, № 48, ч. VI, стр. 301.

3) Бурнашев, В. П. — Русск. архив, 1872, кн. 9, стлб. 1776—1777.

4) Шан-Гирей, А. П. — Русск. обозрение, 1890, кн. 8, стр. 737.

1837

* 3. Бородино. [Подпись:] М. Лермантов. — Современник, литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его в пользу его семейства кн. П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, А. А. Краевским, кн. В. Ф. Одоевским и П. А. Плетневым, 1837, т. VI, № 2, стр. 207—211.

Цензурная помета: „С. Петербург, 2 Мая 1837. Ценсоры А. Крылов и С. Куторга“.

Изв. о выходе:

Литерат. прибавл. к Русск. инв., 1837, № 31 (31 июля), стр. 305.

- 16 -

1838

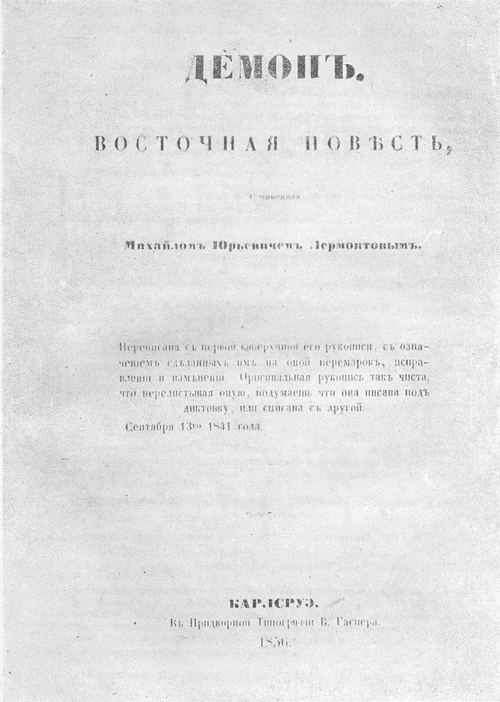

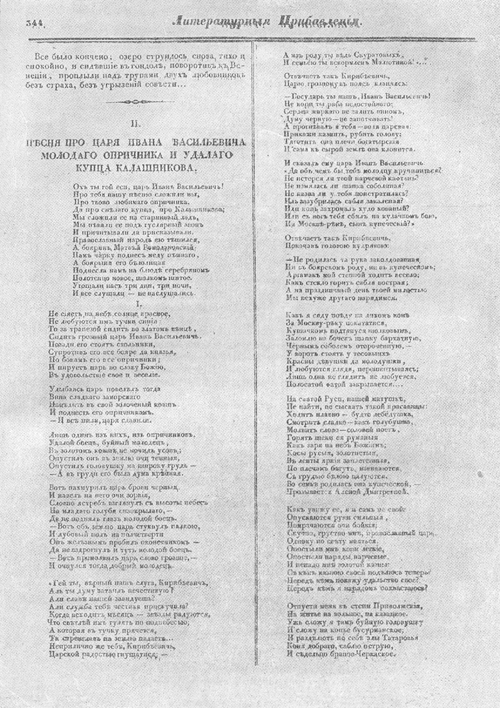

* 4. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. [Подпись:]— въ. — Литературные прибавления к Русскому инвалиду, 1838, № 18 (30 апреля), стр. 344—347.

Цензурная помета: „С. П. бург. 29 апреля 1838 года. Ценсоры: П. Гаевский и С. Куторга“.

Отз.:

1) [Белинский, В. Г.] — Отечеств. записки, 1839, т. I, отд. VII, стр. 15. [Сноска: „Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“ — замечательная поэма, напечатанная в 18 № „Лит. приб.“]

2) Литерат. газ., 1840, № 43 (29 мая), стлб. 996.

3) Сын отеч., 1840, т. II, кн. 3 (апрель), стр. 663—664.

История напечатания:

1) Отечеств. записки, 1841, т. XIX, отд. VI, стр. 25.

2) Пыпин, А. Н. — Сочинения Лермонтова... под ред. П. А. Ефремова. СПб. 1873, т. I, стр. LI.

3) Висковатов, П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М. 1891, стр. 259—260.

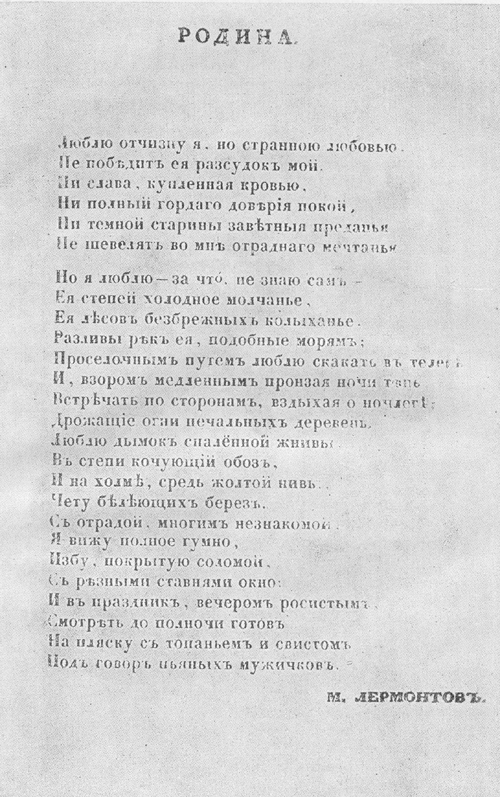

5. Казначейша. [Без подписи.] — Современник, 1838, т. XI, № 3, отд. VIII, стр. 149—178.

Цензурная помета: „С. Петербург, 1 июля, 1838. Ценсор А. Никитенко. Ценсор В. Лангер“.

Отз.:

Московск. наблюдатель, 1839, ч. I, № 2, отд. V, стр. 49. [„В XI томе помещена целая поэма «Казначейша». Стих бойкий, гладкий, рассказ веселый, остроумный — поэма читается с удовольствием“.]

Историю напечатания см. в письме Лермонтова к М. А. Лопухиной от 15 февраля 1838 г.: „J’ai été chez Joukofsky, et lui ai porté Тамбовскую казначейшу, qu’il m’avait demandée, et qu’il porta à Wiasemsky pour lire ensemble; cela leur a beaucoup plu, — et cela sera inséré au prochain numero du «Современник».

Ср.: № 1244a, стр. 230—253. [Редакция с дополнительными строфами.]

1839

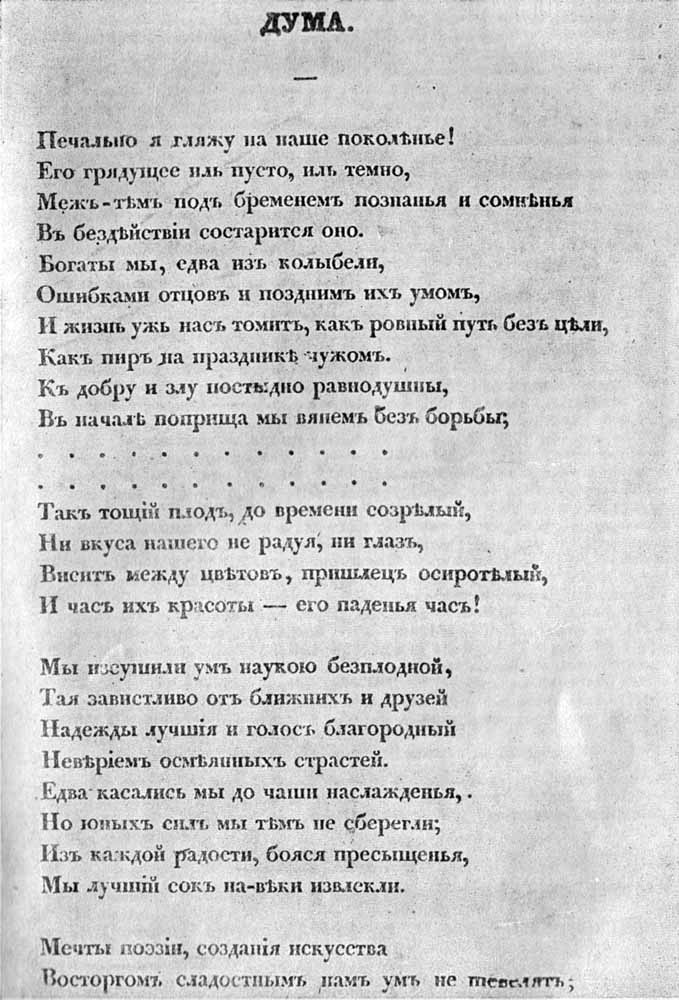

* 6. Дума. [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечественные записки, учено-литературный журнал на 1839 год, издаваемый Андреем Краевским, 1839, т. I, № 1, Отд. III, стр. 148—149.

Цензурная помета: „С. Петербург 1 января 1839. Ценсор А. Никитенко. Ценсор С. Куторга“.

Изв. о выходе:

Литерат. прибавл. к Русск. инв., 1838, № 52 (24 декабря), стр. 1036.

Отз.:

1) Сын отеч., 1839, т. VII, отд. IV, стр. 46—47.

2) Белинский, В. [Г.] — Московск. наблюдатель, 1839, ч. II, № 4, отд. IV, стр. 134.

3) Мельгунов, Н. [А.] — Литерат. прибавл. к Русск. инв., 1839, т. I, № 19 (13 мая), стр. 414—416.

* 7. Поэт („Отделкой золотой блистает мой кинжал...“). [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, т. II, № 2, отд. III, стр. 163—164.

В оглавлении стихотворение отсутствует.

Цензурная помета: „С. Петербург. 1 февраля 1839. Ценсор А. Никитенко. Ценсор С. Куторга“.

- 17 -

Первая страница поэмы „Хаджи Абрек“, напечатанной в „Библиотеке для чтения“ 1835 г. август (см. № 2).

- 18 -

- 19 -

Изв. о выходе:

Литерат. прибавл. к Русск. инв., 1839, т. I, № 6 (11 февраля), стр. 131.

Отз.:

1) Белинский, В. [Г.] — Московск. наблюдатель, 1839, ч. II, № 4, отд. IV, стр. 134.

2) Сын отеч., 1839, т. VII, ч. II, отд. IV, стр. 87.

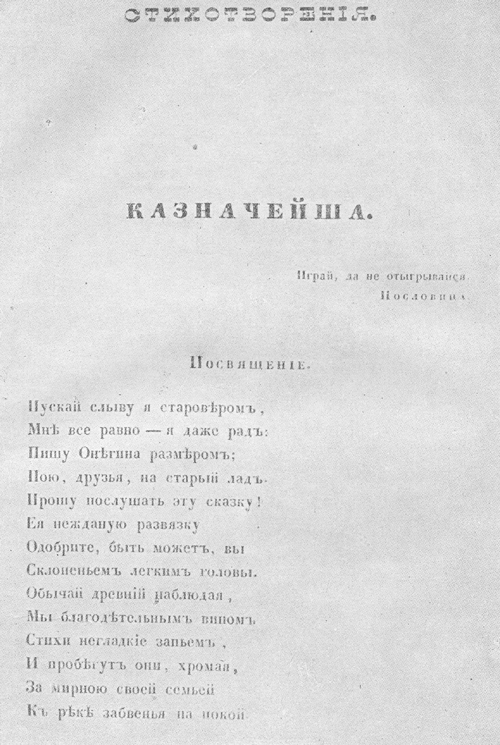

* 8. Бэла. Из записок офицера о Кавказе. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, № 3, отд. III, стр. 167—212.

Цензурная помета: см. № 7.

Изв. о выходе:

Литерат. прибавл. к Русск. инв., 1839, т. I, № 11 (18 марта), стр. 239.

Отз.:

1) Белинский, В. [Г.] — Московск. наблюдатель, 1839, ч. II, № 4, отд. IV, стр. 131.

2) Varnhagen von Ense. — Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland, 1841, Band I, Heft IV, S. 235.

* 9. Русалка. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, т. III, № 4, отд. III, стр. 131—132.

Цензурная помета: „С. Петербург, 14 апреля 1839. Ценсор А. Никитенко. Ценсор С. Куторга“.

Изв. о выходе:

1) Литерат. прибавл. к Русск. инв., 1839, т. I, № 15 (15 апреля), стр. 327.

2) Русск. инв., 1839, № 97 (22 апреля), стр. 387.

Отз.:

Белинский, В. [Г.] — Московск. наблюдатель, 1839, ч. II, № 4, отд. IV, стр. 134.

10. Ветка Палестины. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, № 5, отд. III, стр. 275—276.

Цензурная помета: см. № 9.

Изв. о выходе:

1) Литерат. прибавл. к Русск. инв., 1839, т. I, № 20 (20 мая), стр. 430.

2) Русск. инв., 1839, № 126 (22 мая), стр. 503.

Отз.:

Белинский, В. [Г.] — Московск. наблюдатель, 1839, ч. II, № 4, отд. IV, стр. 134.

* 11. Не верь себе („Не верь, не верь себе, мечтатель молодой...“) [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 277—278.

Цензурная помета: см. № 9.

Изв. о выходе: см. № 10.

Отз.:

Белинский, В. [Г.] — Московск. наблюдатель, 1839, ч. II, № 4, отд. IV, стр. 134—135.

* 12. Еврейская мелодия (Из Байрона) („Душа моя мрачна...“) [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, т. IV, № 6, отд. III, стр. 80.

Цензурная помета: „С. Петербург, 14 июня 1839. Ценсор А. Никитенко. Ценсор П. Корсаков“.

Изв. о выходе:

Литерат. прибавл. к Русск. инв., 1839, т. I, № 24 (17 июня), стр. 514.

* 13. В альбом (Из Байрона) („Как одинокая гробница...“) [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 81.

Цензурная помета: см. № 12.

Изв. о выходе: см. № 12.

- 20 -

* 14. Три пальмы (Восточное сказание). [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, т. V, № 8, отд. III, стр. 168—170.

Цензурная помета: „ С. Петербург, 14 августа 1839. Ценсор А. Никитенко. Ценсор В. Лангер“.

Изв. о выходе:

Литерат. прибавл. к Русск. инв., 1839, т. II, № 7 (19 августа), стр. 135.

* 15. Фаталист. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, т. VI, № 11, отд. III, стр. 146—158.

На стр. 146 предисловие автора в 10 строк: „Предлагаемый здесь рассказ находится в записках Печорина, переданных мне Максимом Максимычем. Не смею надеяться, чтоб все читатели «От. Записок» помнили оба эти незабвенные для меня имени, и потому считаю нужным напомнить, что Максим Максимыч есть тот добрый штабс-капитан, который рассказал мне историю Бэлы, напечатанную в 3-й книжке «От. Записок», а Печорин — тот самый молодой человек, который похитил Бэлу. — Передаю этот отрывок из записок Печорина в том виде, в каком он мне достался“. [Затем примечание редакции:] „С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст: собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе. Ред.“

Цензурная помета: „С. Петербург, 14 октября 1839. Ценсор А. Никитенко. Ценсор П. Корсаков“.

Изв. о выходе:

Литерат. прибавл. к Русск. инв., 1839, т. II, № 11 (16 сентября), стр. 216.

* 16. Молитва („В минуту жизни трудную...“). [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 272.

Цензурная помета: см. № 15.

Изв. о выходе:

Литерат. прибавл. к Русск. инв., 1839, т. II, № 20 (18 ноября), стр. 394.

Отз.:

Литерат. газ., 1840, № 43 (29 мая), стлб. 996.

* 17. Дары Терека. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, т. VII, № 12, отд. III, стр. 1—3.

Цензурная помета: „С. Петербург, 14 декабря 1839. Ценсор А. Никитенко. Ценсор С. Куторга“.

Отз.:

Литерат. газ., 1840, № 42 (25 мая), стлб. 979.

* 18. Памяти А. И. О-го. [Подпись:] М. Ю. Лермонтов. — Там же, отд. III, стр. 209—210.

Цензурная помета: см. № 17.

Изв. о выходе:

Литерат. прибавл. к Русск. инв., 1839, т. II, № 23 (9 декабря), стр. 455.

Отз.: см. № 17.

Ср.:

Библиогр. записки, 1859, т. II, № 12, стлб. 382—383. [Вариант по черновой рукописи.]

* 19. Узник. [Подпись:] М. Лермонтов. — Одесский альманах на 1840. Одесса. 1839, стр. 567—568.

Цензурная помета: „Одесса 22 дек. 1839 г. Ценсор В. Пахман“.

Отз.:

1) Сын отеч., 1840, т. I, кн. IV, февраль, стр. 888.

2) Одесск. вестн., 1840, № 18 (2 марта), стр. 70.

3) Литерат. газ., 1840, № 23 (20 марта), стлб. 544—545.

4) Чацкий, А. — Северная пчела, 1840, № 67 (25 марта), стр. 266.

5) Менцов, Ф. [Н]. — Ж. М. Н. Пр., 1840, ч. XXV, отд. VI, стр. 110—112.

- 21 -

* 20. Ангел. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 702—703.

Цензурная помета: см. № 19.

Отз.: см. № 19.

Ср.:

Библиогр. записки, 1859, т. II, № 12, стлб. 382—383. [Вариант по черновой рукописи.]

1840

* 21. *** („Как часто пестрою толпою окружон...“) [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, 1840, т. VIII, № 1, отд. III, стр. 140.

На месте эпиграфа: „1-е января“.

Цензурная помета: „С. Петербург, 14 января 1840. Ценсор П. Корсаков. Ценсор А. Фрейганг“.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1840, № 5 (17 января), стлб. 119.

* 22. „И скучно, и грустно“. [Подпись:] М. Лермонтов. — Литерат. газ., 1840, № 6 (20 января), стлб. 133.

Цензурная помета: „С. П-бург, 19 января 1840. Ценсоры: А. Никитенко, В. Лангер“.

Отз.:

1) Сын отеч., 1840, т. I, кн. 3 (февраль), стр. 711.

2) Литерат. газ., 1840, № 15 (21 февраля), стр. 356—357.

Ср.:

Литерат. газ., 1840, № 7 (24 января), стлб. 167. [Поправка к данной публикации].

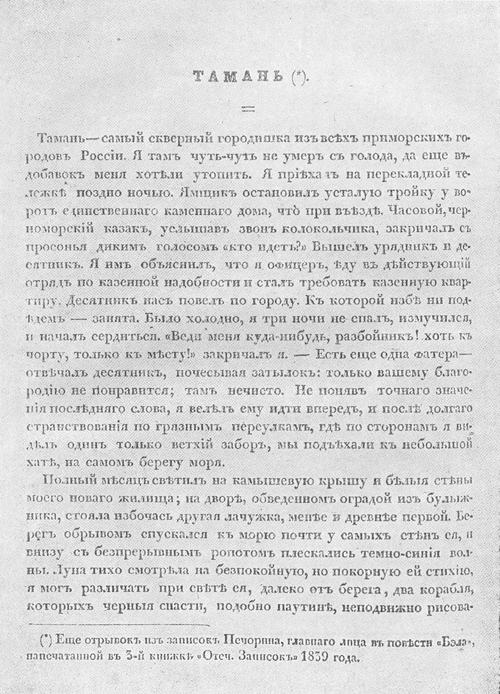

* 23. Тамань. [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, т. VIII, № 2, отд. III, стр. 144—154.

К заглавию примечание: „Еще отрывок из записок Печорина, главного лица в повести «Бэла», напечатанной в 3-й книжке «Отеч. записок» 1839 года“.

Цензурная помета: „СПб. 14 февраля 1840 г. Ценсоры: П. Корсаков и А. Фрейганг“.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1840, № 13 (14 февраля), стлб. 310.

* 24. Казачья колыбельная песня. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 245—246.

Цензурная помета: см. № 23.

Изв. о выходе: см. № 23.

Отз.:

Литерат. газ., 1840, № 42 (25 мая), стр. 979.

* 25. Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Часть I. СПб. В типографии Ильи Глазунова и К°. 1840, [2], 173 стр., 1000 экз.,1 5 р. 60 к. [обе части].

Содержание:

Бэла — стр. 1—104; Максим Максимыч — стр. 105—133; Предисловие — стр. 137—140; Журнал Печорина. I. Тамань — стр. 141—173.

Цензурная помета: „Санктпетербург. Февраля 19 дня 1840. Ценсор П. Корсаков“.

Изв. о выходе:

1) Отечеств. записки, 1839, т. VI, отд. III, стр. 146.

2) Литерат. газ., 1840, № 34 (27 апреля), стлб. 805.

3) Северная пчела, 1840, № 98 (5 мая), стр. 392.

- 22 -

Отз.:

1) Библ. для чтения, 1840, т. XXXIX, отд. VI, стр. 17.

2) [Белинский, В. Г.] — Отечеств. записки, 1840, т. X, отд. V, стр. 27—54. [Оконч. — см. отз. № 10.]

3) Отечеств. записки, 1840, т. X, отд. VI, стр. 1—2.

4) Литерат. газ., 1840, № 42 (25 мая), стлб. 978—980.

5) С. Б. [Бурачек, Ст. Ан.] — Маяк, 1840, ч. IV, гл. IV, стр. 210—219.

6) Современник, 1840, т. XIX, отд. III, стр. 138—139.

7) С. Б. [Бурачек, Ст. Ан.] — Маяк, 1840, ч. V, гл. IV, стр. 1, 3.

8) Сын отеч., 1840, т. II, кн. IV, отд. VI, стр. 856—857.

9) Литерат. газ., 1840, № 54 (6 июля), стлб. 1243.

10) [Белинский, В. Г.] — Отечеств. записки, 1840, т. XI, отд. V, стр. 1—38. [Начало — см. отз. № 2.]

11) Там же, отд. VI, стр. 35—36.

12) Загоскин, М. Н. — Маяк, 1840, ч. VII, гл. III, стр. 101—102.

13) Ф. Б. [Булгарин, Ф. В.] — Северная пчела, 1840, № 246 (30 октября), стр. 981—983.

14) Ф. Б. [Булгарин, Ф. В.] — Там же, № 271 (28 ноября), стр. 1083.

15) Ф. Б. [Булгарин, Ф. В.] — Там же, № 281 (12 декабря), стр. 1122.

16) Шевырев, С. [П.] — Москвит., 1841, ч. I, № 2, стр. 515—538.

17) Л. Л. [Межевич, В. С.] — Северная пчела, 1840, № 284 (16 декабря), стр. 1134.

18) Брант, Л. [В.] — Русск. инв., 1841, № 17—18 (22 января), стр. 71—72.

19) Ж. М. Н. Пр., 1841, ч. XXXI, отд. VI, стр. 3—8.

20) Пельт, Н. — Москвит., 1842, ч. V, № 10, стр. 503.

21) Григорьев, Ап. [А.] — Время, 1861, т. III, отд. II, стр. 20—24.

* 25a. Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Часть II. СПб. В типографии Ильи Глазунова и К° 1840, [2], 250 стр., 1000 экз., 5 р. 60 к. [ за обе части].

Содержание:

II. Княжна Мери — стр. 1—221; III. Фаталист — стр. 222—250.

Цензурная помета: см. № 25.

Изв. о выходе: см. № 25.

Отз.: см. № 25.

* 26. Журналист, Читатель и Писатель. [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, 1840, т. IX, № 4, отд. III, стр. 307—310.

Цензурная помета: „С. Петербург 14 марта 1840. Ценсор П. Корсаков. Ценсор А. Фрейганг“.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1840, № 29 (10 апреля), стлб. 691.

* 27. Воздушный корабль (из Зейдлица). [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, т. X, № 5, отд. III, стр. 1—3.

Цензурная помета: „С. Петербург, 14 мая 1840. Ценсор П. Корсаков. Ценсор А. Фрейганг“.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1840, № 39 (15 мая), стлб. 915.

* 28. От-чего? [Отчего.] [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, № 6, отд. III, стр. 280.

Цензурная помета: см. № 27.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1840, № 48 (15 июня), стлб. 1115.

* 29. Благодарность. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 290.

Цензурная помета: см. № 27.

Изв. о выходе: см. № 28.

- 23 -

Титульный лист первого издания „Стихотворений“ Лермонтова. (См. № 32).

- 24 -

- 25 -

* 30. Молитва („Я, матерь божия...“). [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, т. XI, № 7, отд. III, стр. 1.

Цензурная помета: „С. Петербург, 14 июля 1840. Ценсор П. Корсаков. Ценсор С. Куторга“.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1840, № 57 (17 июля), стлб. 1315.

* 31. Из Гете („Горные вершины...“). [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 1.

Цензурная помета: см. № 30.

Изв. о выходе: см. № 30.

32. Стихотворения М. Лермонтова. СПб. В типографии Ильи Глазунова и К°. 1840, [6], 168, [2] стр., 1000 экз., 1 руб. серебром [фактическая розничная цена — 2 р. 80 к.]

Содержание:

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова — стр. 1—31; Бородино — стр. 33—38; Узник — стр. 39—41; Молитва („Я, матерь божия...“) — стр. 43—44; Дума — стр. 45—48; Русалка — стр. 49—51; Ветка Палестины — стр. 53—55; Не верь себе („Не верь, не верь себе, мечтатель молодой...“) — стр. 57—60; Еврейская мелодия (Из Байрона) („Душа моя мрачна...“) — стр. 61—62; В альбом (Из Байрона) („Как одинокая гробница...“) — стр. 63—64; Три пальмы (Восточное сказание) — стр. 65—70; Молитва („В минуту жизни трудную...“) — стр. 71—72; Дары Терека — стр. 73—77; Памяти А. И. О-го — стр. 79—84; 1-е Января („Как часто пестрою толпою окружен...“) — стр. 85—88; Казачья колыбельная песня — стр. 89—92; Журналист, Читатель и Писатель — стр. 93—102; Воздушный корабль (из Зейдлица) — стр. 103—107; „И скучно, и грустно...“ — стр. 109—110; * Ребенку („О грезах юности томим воспоминаньем...“) — стр. 111—114; От-чего — стр. 115—116; Благодарность — стр. 117—118; Из Гете („Горные вершины...“) — стр. 119—120; * Мцыри — стр. 121—159; * „Когда волнуется желтеющая нива“ — стр. 161—162; * Сосед („Кто б ни был ты, печальный мой сосед...“) — стр. 163—164; * „Расстались мы; но твой портрет...“ — стр. 165; * Тучи — стр. 167—168.

Цензурная помета: „С. Петербург, августа 13 дня 1840 года. Ценсор А. Никитенко“. На цензурном экземпляре, хранящемся в Научной библиотеке им. М. Горького при Лен. гос. университете им. А. С. Бубнова под шифром Е. II. 5224a, рукой А. В. Никитенко помета: „Выдать билет. 25 окт. Ценсор Никитенко. № 1608-й Октября 8-го 1840 года“.

Изв. о выходе:

1) Северная пчела, 1840, № 250 (4 ноября), стр. 1000.

2) Отечеств. записки, 1840, т. XIII, обложка.

3) Сын отеч., 1840, т. V, кн. II, сентябрь, обложка.

4) Маяк, 1840, ч. X, гл. V, стр. [39].

Отз.:

1) Отечест. записки, 1840, т. XIII, отд. VI, стр. 1—6.

2) Сенковский О. [И.] — Библ. для чтения, 1840, т. XLIII, отд. VI, ноябрь, стр. 1—11.

3) Л. Л. [Межевич, В. С.] — Северная пчела, 1840, № 284 (16 декабря), стр. 1134—1135 [Оконч. — см. отз. № 4].

4) Л. Л. [Межевич, В. С.] — Северная пчела, 1840, № 285 (17 декабря), стр. 1138—1140.

5) [Плетнев, П. А.] — Современник, 1841, т. XXI, отд. II, стр. 98—99.

6) С. Б. [Бурачек, Ст. Ан.] — Маяк, 1840, ч. XII, гл. IV, стр. 169.

7) [Белинский, В. Г.] — Отечеств. записки, 1841, т. XIV, отд. V, стр. 35—80.

8) Шевырев, С. [П.] — Москвит., 1841, ч. II, № 4, стр. 525—540.

9) Ж. М. Н. Пр., 1841, ч. XXXII, отд. VI, стр. 28—32.

10) Никитенко, А. [В.] — Сын. отеч., 1841, № 1, отд. „Лит. обозр.,“ стр. 3—13.

- 26 -

11) Varnhagen von Ense — Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland, 1841, Band I, Heft I, S. 235.

12) Отечеств. записки, 1841, т. XVII, отд. VI, стр. 85.

13) Григорьев, Ап. [А.] — Время, 1861, т. III, отд. II, стр. 25—30.

33. Ребенку („О грезах юности томим воспоминаньем...“). [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, 1840, т. XII, № 9, отд. III, стр. 1—2.

Цензурная помета: „С. Петербург. 14 сентября 1840. Ценсор А. Фрейганг. Ценсор В. Ольдекоп“.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1840, № 75 (18 сентября), стлб. 1709.

* 34. А. О. Смирновой („Без вас хочу сказать вам много...“). [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, № 10, отд. III, стр. 229.

Цензурная помета: см. № 33.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1840, № 83 (16 октября), стлб. 1897.

Ср.: № 369. [Вариант.]

* 35. К портрету („Как мальчик кудрявый резва...“) [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, т. XIII, № 12, отд. III, стр. 290.

Цензурная помета: „С. Петербург. 14 ноября 1840. Ценсор П. Корсаков. Ценсор А. Фрейганг“.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1840, № 100 (14 декабря), стлб. 2300.

Отз.:

Литерат. газ., 1841, № 18 (13 февраля), стр. 72.

Ср.:

Библиогр. записки, 1858, т. I, № 20, стлб. 634. [Варианты и дополнения.]

1841

* 36. *** („Есть речи — значенье...“). [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, 1841, т. XIV, № 1, отд. III, стр. 2.

Цензурная помета: „С. Петербург 1 января 1841. Ценсор А. Никитенко. Ценсор С. Куторга“.

Ср.: № 223. [Вариант.]

* 37. Завещание („Наедине с тобою, брат...“). [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, № 2, стр. 157—158.

Цензурная помета: см. № 36.

38. Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Часть I. Издание 2-е. СПб. В типографии Ильи Глазунова и К°. 1841, [2], 173 стр., 1200 экз., розничная цена 5 р. 60 к. [за обе части].

Содержание:

I. Бэла — стр. 1—104; II. Максим Максимыч — стр. 105—133; Предисловие [к журналу Печорина] — стр. 137—140; Журнал Печорина: I. Тамань — стр. 141—173.

Цензурная помета: „Санкпетербург. Февраля 19 дня 1841. Ценсор П. Корсаков“.

Изв. о выходе:

1) Отечеств. записки, 1841, т. XV, отд. VI, стр. 68.

2) Отечеств. записки, 1841, т. XVII, отд. VI, стр. 81.

3) Отечеств. записки, 1841, т. XIX, объявл.

4) Маяк, 1841, ч. XIX, XX, XXI, гл. IV, стр. 118.

5) Северная пчела, 1841, № 162 (23 ноября), стр. 648.

- 27 -

Отз.:

1) Отечеств. записки, 1841, т. XVIII, отд. VI, стр. 1—5.

2) Березин-Ширяев. Материалы для биографии или обозр. русск. и иностр. книг, наход. в библ. любителя истор. наук и словесности. СПб. 1869, кн. VII, стр. 51.

* 39. Оправдание. [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, 1841, т. XV, № 3, отд. III, стр. 44.

Цензурная помета: „С. Петербург, 28 февраля 1841. Ценсор А. Никитенко. Ценсор С. Куторга“. На цензурном экземпляре, хранящемся в Научной библиотеке им. М. Горького при Лен. гос. университете им. А. С. Бубнова под шифром J II. 170, рукой А. В. Никитенко и С. С. Куторги помета: „Выдать билет 1 марта 1841. Цен. Никитенко. № 339 1 марта 1841. Ценсор С. Куторга“.

Изв. о выходе:

Литерат. газета, 1841, № 25 (1 марта), стр. 100.

Ср: № 333, стр. 331—332. [Вариант.]

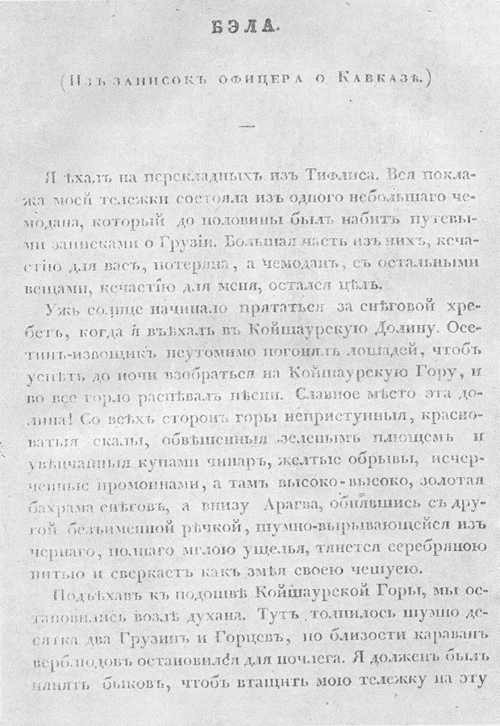

* 40. Родина. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, № 4, отд. III, стр. 283.

Цензурная помета: см. № 39.

* 41. Последнее новоселье. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, т. XVI, № 5, отд. III, стр. 1—2.

Цензурная помета: „С. Петербург, 30 апреля 1841. Ценсор А. Никитенко. Ценсор С. Куторга“. На цензурном экземпляре, хранящемся в Научной библиотеке им. М. Горького при Лен. гос. университете им. А. С. Бубнова под шифром J II. 170, рукой А. В. Никитенко и С. С. Куторги помета: № 693-й Мая 1 дня 1841 года. Выдать билет 1 Мая 1841. Ценсор А. Никитенко. Ценсор С. Куторга“.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1841, № 47 (1 мая), стр. 188.

Отз.:

Литерат. газ., 1841, № 111 (2 октября), стр. 445.

* 42. Кинжал. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, № 6, отд. III, стр. 234.

Цензурная помета: см. № 41.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1841, № 59 (31 мая), стр. 236.

* 43. Спор. [Подпись:] М. Лермонтов. — Москвит., 1841, ч. III, № 6, стр. 291—294.

Цензурная помета: „Москва. Маия, 31 дня, 1841 года. Ценсор Н. Крылов“.

44. Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Часть II. Издание 2-е. СПб. В типографии Ильи Глазунова и К°. 1841, [2], VI, 250 стр., 1200 экз., розничная цена за обе части 5 р. 60 к.

Содержание:

* Предисловие ко 2-му изданию — стр. I—VI; Окончание журнала Печорина — II. Княжна Мери — стр. 1—221; III. Фаталист — стр. 222—250.

Цензурная помета: „Санктпетербург, Мая 3 дня 1841. Ценсор П. Корсаков“.

Изв. о выходе: см. № 38.

Отз.: см. № 38.

* 45. Пленный рыцарь. [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, 1841, т. XVII, № 8, отд. III, стр. 268.

Цензурная помета: „С. Петербург, 30 июня 1841. Ценсор А. Никитенко. Ценсор С. Куторга“. На цензурном экземпляре, хранящемся в Научной

- 28 -

библиотеке им. М. Горького при Лен. гос. университете им. А. С. Бубнова под шифром J II. 170, рукой А. В. Никитенко и С. С. Куторги помета: „Выдать билет. 1 июля 1841. Ценсор А. Никитенко. Ценсор С. Куторга. № 1025. Июля 2 дня 1841 года“.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1841, № 85 (31 июля), стр. 540.

* 46. Любовь мертвеца. [Подпись:] Лермантов. — Утренняя заря, альманах на 1842 год, изданный В. Владиславлевым. СПб. 1842, стр. 44—46.

Цензурная помета: „С. Петербург. 24 июля 1841. Ценсор А. Никитенко“.

Изв. о выходе:

Северная пчела, 1841, т. II, № 253 (11 ноября), стр. 1012.

Отз.:

1) Отечеств. записки, 1842, т. XX, № 1, отд. VI, стр. 1—2.

2) Литерат. газ., 1842, № l (3 января), стр. 11—12.

* 47. Парус. [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, 1841, т. XVIII, № 10, отд. III, стр. 161.

Цензурная помета: „С. Петербург, 30 августа 1841. Ценсор А. Никитенко. Ценсор С. Куторга“. На цензурном экземпляре, хранящемся в Научной библиотеке им. М. Горького при Лен. гос. университете им. А. С. Бубнова под шифром J. II. 170, рукой С. С. Куторги и А. В. Никитенко помета: „Выдать билет. С. Петербург. 31 августа 1841. Ценсор С. Куторга. Выдать билет. 31 августа. Ценс. Никитенко. № 1337-й Сентября 2 дня 1841 года“.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1841, № 110 (30 сентября), стр. 440.

* 48. Желанье („Отворите мне темницу...“). [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, т. XIX, № 11, отд. III, стр. 1—2.

Цензурная помета: „С. Петербург, 31 октября 1841. Ценсор А. Никитенко. Ценсор С. Куторга“.

В примечании Ред. упоминает о сходстве первых четырех строк этого стихотворения с „Узником“ [см. № 19].

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1841, № 124 (1 ноября), стр. 496.

Ср:

1) № 193. [Вариант.]

2) № 1011. [Другой вариант.]

49. Казачья колыбельная песня. [Подпись:] Лермонтов. — Русская хрестоматия или отборные сочинения русских писателей в прозе и стихах. 3 изд. СПб. 1842, стр. 421—422.

Цензурная помета: „С. Петербург, 14 ноября 1841 года П. Гаевский“.

* 50. Из альбома С. Н. Карамзиной. [Подпись:] М. Ю. Лермонтов. — Русская беседа. Собрание сочинений русских литераторов, издаваемое в пользу А. Ф. Смирдина. СПб. 1841, т. II, стр. 1 (12-й пагинации).

Цензурная помета: „С. Петербург, 10 Декабря 1841 г. Ценсор А. Очкин“.

Изв. о выходе:

1) Отечеств. записки, 1841, т. XIX, отд. VI, стр. 62.

2) Северная пчела, 1841, т. II, № 268 (29 ноября), стр. 1069.

Отз.:

1) Отечеств. записки, 1842, т. XX, отд. VI, стр. 5.

* 51. Графине Ростопчиной. [Подпись:] М. Ю. Лермонтов. — там же, стр. (12-й пагинации).

Цензурная помета: см. № 50.

Изв. о выходе: см. № 50.

Отз.: см. № 50.

- 29 -

* 52. Сказка для детей. [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, 1842, т. XX, № 1, отд. I, стр. 116—123.

Цензурная помета: „С. Петербург, 31 декабря 1841. Ценсоры А. Никитенко. С. Куторга“.

Изв. о выходе:

1) Отечеств. записки, 1841, т. XIX, отд. VI, стр. 25.

2) Русск. инв., 1842, № 28 (5 февраля), стр. 109.

* 53. Сосна („На севере диком стоит одиноко...“) [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 124.

Цензурная помета: см. № 52.

Изв. о выходе: см. № 52.

* 54. *** („На светские цепи...“). — Там же, стр. 126.

Цензурная помета: см. № 52.

Изв. о выходе: см. № 52.

* 55. Соседка. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, № 2, стр. 127—128.

Цензурная помета: см. № 52.

Изв. о выходе: см. № 52.

18421

* 56. Договор. [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, 1842, т. XXI, № 3, отд. I, стр. 1—2.

Цензурная помета: „С. Петербург, 28 февраля [1842] Ценсоры А. Никитенко. С. Куторга“. [В помете опечатка: „1841“. Под этой датой вышел т. XV — см. № 39.]

Изв. о выходе:

1) Литерат. газ., 1842, № 9 (1 марта), стр. 192.

2) Русск. инв., 1842, № 52 (5 марта), стр. 205.

* 57. *** („Ты помнишь ли, как мы с тобою...“). [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 203.

Цензурная помета: см. № 56.

Изв. о выходе: см. № 56.

* 58. Умирающий гладиатор. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, № 4, отд. I, стр. 378.

Цензурная помета: см. № 56.

Без заключительных 15 стихов.

Изв. о выходе:

1) Русск. инв., 1842, № 77 (4 апреля), стр. 314.

2) Литерат. газ., 1842, № 14 (5 апреля), стр. 296.

Ср.: № 1035. [Первая полная редакция.]

* 59. Два великана. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, т. XXII, № 5, отд. I, стр. 1—2.

Цензурная помета: „С. Петербург, 30 апреля [1842] Ценсоры А. Никитенко. С Куторга“. [В помете опечатка: „1841“ вместо „1842“.]

Изв. о выходе:

Русск. инв., 1842, № 105 (10 мая), стр. 423.

- 30 -

* 60. Отрывки из поэмы [„Демон“]. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, № 6, отд. I, стр. 187 — [201].

Цензурная помета: см. № 59.

[В пагинации опечатка: вместо стр. 201 напеч. — 120.]

Изв. о выходе:

1) Отечеств. записки, 1841, т. XIX, отд. VI, стр. 25.

2) Отечеств. записки, 1841, т. XX, отд. VI, стр. 42.

3) Белинский, В. Г. — Русск. архив, 1876, т. II, № 7, стр. 360.

Ср.: № 328. [Первая полная редакция.]

* 61. Валерик. (Последнее стихотворение М. Ю. Лермонтова.) („Я к вам пишу: случайно! право...“) — Утренняя заря. Альманах на 1843 год, изданный В. Владиславлевым. СПб. 1843, стр. 66—78.

Цензурная помета: „С. Петербург, 30 мая 1842 г. Ценсор П. Корсаков“.

Изв. о выходе:

Русск. инв., 1843, № 92 (30 апреля), стр. 368.

Отз.:

1) Отечеств. записки, 1842, т. XXV, № 12, отд. VI, стр. 35—36.

2) Литерат. газ., 1842, № 49 (13 декабря), стр. 1008.

3) Там же, 1843, № l (1 января), стр. 15.

4) Сын отеч., 1843, № 1 (Январь), отд. VI, стр. 12.

5) Северная пчела, 1843, № 2 (4 января), стр. 6.

6) Русск. инв., 1843, № 2 (5 января), стр. 5—6.

7) Шевырев, С. [П]. — Москвит., 1843, ч. II, № 3, стр. 181—182.

Историю напечатания см.:

Ефремов, П. А. — Русск. старина, 1874, т. X (май), стр. 172—185.

62. Стихотворения М. Лермонтова. Часть I. СПб. В тип. Ильи Глазунова и К°. 1842, [3], 209, III стр.

Содержание:

Хаджи-Абрек — стр. 1—25; Русалка — стр. 27—29; Ветка Палестины — стр. 31—33; Еврейская мелодия (Из Байрона) („Душа моя мрачна...“) — стр. 35—36; В Альбом (Из Байрона) („Как одинокая гробница...“) — стр. 37—38; Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова — стр. 39—67; Бородино — стр. 69—74; Узник — стр. 75—77; Молитва („Я матерь божия...“) — стр. 79—80; „Когда волнуется желтеющая нива...“ — стр. 81—82; Сосед („Кто б ни был ты, печальный мой сосед...“) — стр. 83—85; „Расстались мы, но твой портрет...“ — стр. 87; Дума — стр. 89—92; Три Пальмы (Восточное сказание) — стр. 93—97; Молитва („В минуту жизни трудную...“) — стр. 99—100; Дары Терека — стр. 101—105; Памяти А. И. Од-го — стр. 107—111; Не верь себе („Не верь, не верь себе, мечтатель молодой...“) — стр. 113—116; 1-е Января („Как часто пестрою толпою окружен...“) — стр. 117—119; Казачья колыбельная песня — стр. 121—124; Журналист, Читатель и Писатель — стр. 125—134; Воздушный Корабль (Из Зейдлица) — стр. 135—139; „И скучно и грустно...“ — стр. 141—142; Ребенку („О грезах юности томим воспоминаньем...“) — стр. 143—145; От-чего [Отчего] — стр. 147—148; Благодарность — стр. 149—150; Из Гете („Горные вершины...“) — стр. 151—152; Мцыри — стр. 153—193; Тучи — стр. 195—196; Поэт („Отделкой золотой блистает мой кинжал...“) — стр. 197—200; А. О. Смирновой — стр. 201—202; К портрету графине В-вой Д-вой [К портрету] — стр. 203—204; *** („Есть речи, — значенье...“) — стр. 205—206; Завещание („Наедине с тобою, брат...“) — стр. 207—209.

Перед публикацией произведений статья: „От издателей“.

Цензурная помета: „С.-Петербург, Июня 5 дня 1842 года. Ценсор А. Никитенко“.

Изв. о выходе:

1) Русск. инв., 1843, № 8 (13 января), стр. 32.

2) Современник, 1843, т. XXX, № 4, стр. 120.

- 31 -

Отз.:

1) Отечеств. записки, 1843, т. XXVI, отд. VI, стр. 1—2.

2) Библ. для чтения, 1843, т. LVI, отд. VI, стр. 39—46.

3) Литерат. газ., 1843, № 9 (28 февраля), стр. 176 — [178].1

4) Розен, [Е. Ф.] — Сын отеч., 1843, кн. 3 (март), отд. VI, стр. 1—18.

5) Литерат. газ., 1844, № 1 (1 января), стр. 13.

6) Березин-Ширяев, Я. Материалы для библиографии... Кн. VII. СПб. 1869, стр. 61.

* 63. Боярин Орша. Поэма. [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, 1842, т. XXIII, № 7, отд. I, стр. 1—24.

Цензурная помета: „С. Петербург, 30 июня 1842. Ценсоры: А. Никитенко. С. Куторга“.

Изв. о выходе:

1) Отечеств. записки, 1841, т. XIX, отд. VI, стр. 25.

2) Русск. инв., 1842, № 154 (10 июля), стр. 618.

3) Литерат. газ., 1842, № 26 (5 июля), стр. 544.

Отз.:

1) [Краевский, А. А.] — Отечеств. записки, 1842, т. XXIII, отд. I, стр. 1—2 (подстр. примеч. Ред.).

2) Там же, отд. VI, стр. 50.

64. Гуд-гора. [Подпись:] Лермонтов. — Полная русская хрестоматия или образцы красноречия и поэзии, заимствованные из лучших отечественных писателей. Составил А. Галахов. Часть I. Красноречие. М. 1843, стр. 242—243.

Цензурная помета: „Москва, Августа 7 дня 1842 года. Ценсор В. Флеров“.

Отрывок из „Героя нашего времени“ — от слов: „Между тем чай был выпит...“ до: „...восторженных раскащиках на словах и на бумаге“. (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 337—338.)

Отз.:

1) Литерат. газ., 1843, № 14 (4 апреля), стр. 278.

2) Шевырев, С. [П.] — Москвит., 1843, ч III, № 6, стр. 501—509.

3) Отечеств. записки, 1843, т. XXIX, отд. VIII, стр. 98—104.

4) Галахов, А. [Д.] — Там же, т. XXX, № 9, отд. VIII, стр. 34—41, 47, 54, 68.

65. Вид с гор. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 243.

Цензурная помета: см. № 64.

Отрывок из „Героя нашего времени“ — от слов: „И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть...“ до: „...кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание“. (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 337—338.)

Отз.: см. № 64.

66. Утро в Пятигорске. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 265.

Цензурная помета: см. № 64.

Отрывок из „Героя нашего времени“ — от слов: „Вчера я приехал в Пятигорск...“ до: „...там, говорят, утром собирается все водяное общество“. (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 356.)

Отз.: см. № 64.

67. Езда верхом. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 265.

Цензурная помета: см. № 64.

Отрывок из „Героя нашего времени“ — от слов: „Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь...“ до: „...усталость тела победит тревогу ума“. (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 366.)

Отз.: см. № 64.

- 32 -

68. Ночь в Пятигорске. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 265—266.

Цензурная помета: см. № 64.

Отрывок из „Героя нашего времени“ — от слов: „Поздно вечером, то-есть часов в одиннадцать...“ до: „Я сел на скамье и задумался“. (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 367.)

Отз.: см. № 64.

69. Мцыри. Рассказ Мцыри. [Подпись:] Лермонтов. — Полная русская хрестоматия или образцы красноречия и поэзии, заимствованные из лучших отечественных писателей. Составил А. Галахов. Часть II. Поэзия. М. 1843, стр. 42—45.

Цензурная помета: „Москва, Августа 7 дня 1842 года. Ценсор В. Флеров“.

Отрывок из „Мцыри“ — от стиха: „Ты хочешь знать, что видел я...“ до: „Как в битве следует бойцу...“ (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 160—163.)

Отз.: см. № 64.

70. Отрывки из поэмы [„Демон“]. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 45—47.

Цензурная помета: см. № 69.

Отрывки из „Демона“: 1) под назв. „Кавказ“ — от стиха: „И над вершинами Кавказа...“ до: „Сторожевые великаны“; 2) под назв. „Монастырь“ — от стиха: „В прохладе меж двумя холмами...“ до: „В чалме и ризе парчевой“; 3) под назв. „Погребение Тамары“ — от стиха: „Уж собрались в печальный путь...“ до: „Приник с усердною мольбою“; 4) под назв. „Развалины замка“ — от стиха: „На склоне каменной горы...“ до: „Их вечный мир не возмутит“. (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 166, 170—171, 176, 177.)

Отз.: см. № 64.

71. Герой нашего времени. Знакомство с Максимом Максимычем. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 68—71.

Цензурная помета: см. № 69.

Отрывок из „Героя нашего времени“ — от слов: „Я ехал на перекладных из Тифлиса...“ до: „... что с ними должны случиться разные необыкновенные вещи!“ (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 328—330.)

Отз.: см. № 64.

72. Ветка Палестины. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 207.

Цензурная помета: см. № 69.

Отз.: см. № 64.

73. Молитва („В минуту жизни трудную...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 208.

Цензурная помета: см. № 69.

Отз.: см. № 64.

74. Казачья колыбельная песня. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 215.

Цензурная помета: см. № 69.

Отз.: см. № 64.

75. Парус. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 244.

Цензурная помета: см. № 69.

Отз.: см. № 64.

76. Воздушный корабль. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 248.

Цензурная помета: см. № 69.

Отз.: см. № 64.

77. Из Гете („Горные вершины...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 426.

Цензурная помета: см. № 69.

Отз.: см. № 64.

- 33 -

78. Стихотворения М. Лермонтова. Часть II. СПб. В тип. Ильи Глазунова и К°. 1842, 229, II стр.

Содержание:

Боярин Орша. Поэма — стр. 1—58; Казначейша — стр. 59—102; Сказка для детей — стр. 103—121; Сосна („На севере диком...“) — стр. 123—124; *** („На светские цепи...“) — стр. 125—127; Соседка — стр. 129—131; Договор — стр. 133—134; Спор — стр. 135—140; Оправдание — стр. 141—142; Родина — стр. 143—144; Последнее Новоселье — стр. 145—150; Кинжал — стр. 151—152; Пленный Рыцарь — стр. 153—154; Парус — стр. 155—156; Желание („Отворите мне темницу...“) — стр. 157—158; Из Альбома С. Н. Карамзиной — стр. 159—160; Графине Ростопчиной — стр. 161—162; Отрывки из поэмы „Демон“ — стр. 163—197; Валерик („Я к вам пишу: случайно! право...“) — стр. 199—212; Ангел — стр. 213—214; Любовь мертвеца — стр. 215—217; * М. П. Соломирской — стр. 219—220; * В Альбом автору „Курдюковой“ — стр. 221—222; Два великана — стр. 223—224; *** („Ты помнишь ли, как мы с тобою...“) — стр. 225—226; Умирающий гладиатор — стр. 227—229.

Цензурная помета: „С. Петербург, Сентября 29 дня 1842 года. Ценсор А. Никитенко“.

Изв. о выходе: см. № 62.

Отз.: см. № 62.

78a. Стихотворения М. Лермонтова. Часть III. СПб. В тип. Ильи Глазунова и К°. 1842, 188 стр.

* Маскарад, драма в 4-х действиях в стихах. [Дата:] 1835.

Цензурная помета: см. № 78.

Ср.:

1) Вечерняя красная газета, 1934, № 238 (15 октября), стр. 2 [Варианты по авторизованной копии из Архива Якушкина.]

2) № 2489a, стр. 521—551.

79. В альбом автору „Курдюковой“. [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, 1842, т. XXIV, № 9, отд. I, стр. 174.

Цензурная помета: „СПб., 30 сентября 1842 г. Ценсоры: А. Никитенко и С. Кугорга“.

Изв. о выходе:

1) Литерат. газ., 1842, № 35 (6 сентября), стр. 728.

2) Русск. инв., 1842, № 200 (5 сентября), стр. 797.

80. М. П. Соломирской. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, № 10, отд. стр. 320.

Цензурная помета: см. № 79.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1842, № 39 (4 октября), стр. 808.

1843

81. Казачья колыбельная песня. [Подпись:] Лермонтов. — Собрание стихотворений из лучших отечественных писателей. Для детского возраста. СПб. 1843, стр. 102—104.

Цензурная помета: „С. П-бург, 28 января 1843 года. Ценсор П. Корсаков“.

Отз.:

Северная пчела, 1843, № 147 (6 июля), стр. 587.

82. Бородино. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 139—143.

Цензурная помета: см. № 81.

Отз.: см. № 81.

- 34 -

* 83. Измаил-Бэй. Восточная повесть. [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, 1843, т. XXVII, № 3, отд. I, стр. 1—25.

Цензурная помета: „С. Петербург, 28 февраля 1843 г. Ценсоры А. Никитенко, С. Куторга“.

Изв. о выходе:

1) Отечеств. записки, 1843, т. XXVI, № 1, отд. VI, стр. 40.

2) Литерат. газ., 1843, № 1 (1 января), стр. 24.

3) Русск. инв., 1843, № 46 (2 марта), стр. 184.

Отз.:

1) Отечеств. записки, 1843, т. XXVII, отд. I, стр. 1—2. [В сноске — примечание Ред.]

2) Литерат. газ., 1844, № 1 (1 января), стр. 13.

3) Сын отеч., 1844, № 1 (март), стр. 26.

Ср.:

Эйхенбаум, Б. М. Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности акад. А. С. Орлова. Л. 1934, стр. 476. [Впервые опубликованный вариант.]

* 84. Сон...(„В полдневный жар в долине Дагестана...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, № 4, отд. I, стр. 183.

Цензурная помета: см. № 83.

Изв. о выходе:

Русск. инв., 1843, № 74 (4 апреля), стр. 296.

* 85. Тамара. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 193—194.

Цензурная помета: см. № 83.

Отз.:

1) Русск. инв., 1843, № 112 (23 мая), стр. 446—447.

2) Литерат. газ., 1844, № l (1 января), стр. 14.

3) Сын отеч., 1844, № 1 (март), стр. 26—27.

4) Литерат. газ., 1844, № 12 (23 марта), стр. 219—220.

* 86. Утес. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 331.

Цензурная помета: см. № 83.

* 87. *** („Выхожу один я на дорогу...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 332.

Цензурная помета: см. № 83.

Изв. о выходе: см. № 84.

* 88. Югельский барон. Баллада (А. М. В-ой) — Для избранных. Сборник стихотворений В. Анненковой. М. 1844, стр. 193—195.

Вслед за названием стихотворения оговорка автора: „Начало Лерм. — до знака — конец мой“; в тексте такого знака не оказалось.

Цензурная помета: „Москва, Марта 12 дня 1843 года. Ценсор В. Флеров“.

Отз.:

Литерат. газ., 1844, № 20 (25 мая), стр. 350.

* 89. Морская царевна. [Подпись:] Лермонтов. — Отечеств. записки, 1843, т. XXVIII, № 5, отд. I, стр. 1—2.

Цензурная помета: „С. Петербург, 30 апреля 1843. Ценсоры А. Никитенко. С. Куторга“.

Изв. о выходе:

Русск. инв., 1843, № 94—95 (2 мая), стр. 376.

* 90. *** („Из-под таинственной холодной полумаски...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 80.

Цензурная помета: см. № 89.

Изв. о выходе: см. № 89.

- 35 -

* 91. *** („Дубовый листок оторвался от ветки родимой...“) [Листок]. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 193.

Цензурная помета: см. № 89.

Изв. о выходе: см. № 89.

* 92. *** („Нет, не тебя так пылко я люблю...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 194.

Цензурная помета: см. № 89.

Изв. о выходе: см. № 89.

* 93. *** („Не плачь, не плачь, мое дитя...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, № 6, отд. I, стр. 195.

Цензурная помета: см. № 89.

Изв. о выходе:

1) Русск. инв., 1843, № 119 (2 июня), стр. 476.

2) Литерат. газ., 1843, № 22 (6 июня), стр. 442.

* 94. Посвящение, приписанное в конце одного из экземпляров поэмы „Демон“ („Я кончил — и в груди невольное сомненье...“) [Посвящения поэмы „Демон“, I.] [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 376.

Цензурная помета: см. № 89.

Изв. о выходе: см. № 93.

95. Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Часть I. Издание 3-е. СПб. В тип. Ильи Глазунова и К°. 1843, [l], 173, [1] стр., цена за обе части — 2 р. сер.

Цензурная помета: „С.-Петербург. Мая 14 дня 1843 года. Ценсор П. Корсаков“.

Изв. о выходе:

Современник, 1844, т. XXXIII, № 3, стр. 346.

Отз.:

1) Москвит., 1844, ч. II, № 4, стр. 121.

2) Отечеств. записки, 1844, т. XXXII, отд. VI, стр. 52—53.

3) Библ. для чтения, 1844, т. LXIII, отд. VI, стр. 11—12.

4) Литерат. газ., 1844, № 11 (16 марта), стр. 195—198.

95a. Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Часть II. Издание 3-е. В тип. Ильи Глазунова и К°. 1843. [2], VI, 250 стр., цена за обе части — 2 р. сер.

Цензурная помета: см. № 95.

Изв. о выходе: см. № 95.

Отз.: см. № 95.

96. Спи, младенец мой прекрасный. [Казачья колыбельная песня.] [Подпись:] Лермантов. — Учебный курс словесности, с присовокуплением предварительных понятий о человеке вообще, о его познавательных силах, о свойствах и связи мыслей; краткая теория изящных искусств и примеров во всех родах прозаических и поэтических сочинений, составленный Василием Плаксиным. Кн. 2. СПб. 1844, стр. 63—64.

Цензурная помета: „С. Петербург, Июля 24 дня 1843 года. Ценсор А. Никитенко“.

Отз.:

Литерат. газ., 1844, № 33 (24 августа), стр. 561.

97. Воздушный корабль (Из Зейдлица). [Подпись:] Лермантов. — Там же, стр. 113—115.

Цензурная помета: см. № 96.

Отз.: см. № 96.

- 36 -

98. Русалка. [Подпись:] Лермантов. — Там же, стр. 147—148.

Цензурная помета: см. № 96.

Отз.: см. № 96.

99. Знакомство Печорина с Максимом Максимовичем. [Подпись:] Лермонтов. — Книга для переводов с русского на немецкий, французский и английский языки. [Составили]: А. Крылов, Ф. Студитский, Н. Ульянов. СПб. 1844, стр. 114—117.

Цензурная помета: „С. П-бург, 14 сентября 1843 года. Ценсор А. Никитенко“.

Отрывок из „Героя нашего времени“ — от слов: „Я ехал на перекладных из Тифлиса...“ до: „...русского колокольчика“. (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 328—329.)

Изв. о выходе:

Русск. инв., 1844, № 66 (22 марта), стр. 264.

100. Карагез. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 117—118.

Цензурная помета: см. № 99.

Отрывок из „Героя нашего времени“ — от слов: „«Славная у тебя лошадь» говорил Азамат...“ до: „...с тех пор мы не разлучались“. (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 332.)

Цензурная помета: см. № 99.

101. Три пальмы. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 448—450.

Цензурная помета: см. № 99.

102. Ветка Палестины. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 450—451.

Цензурная помета: см. № 99.

103. Спор. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 451—454.

Цензурная помета: см. № 99.

104. Поэт („Отделкой золотой блистает мой кинжал...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 454—455.

Цензурная помета: см. № 99.

105. Молитва („В минуту жизни трудную...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 455.

Цензурная помета: см. № 99.

106. Воздушный корабль. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 455—457.

Цензурная помета: см. № 99.

107. Казачья колыбельная песня. [Подпись:] Лермонтов. — Русская хрестоматия для детей (Книга для чтения и практического изучения отечественного языка). Составил А. Галахов. М. 1843, стр. 217—218.

После подписи курсивом в круглых скобках указан источник: „(Стихотворения Лермонтова)“.

Цензурная помета: „Москва, Октября 25 дня, 1843 года. Ценсор В. Флеров“.

* 108. К портрету старого гусара. (Н. И. Б-ву) („Смотрите, как летит, отвагою пылая...“). [Подпись:] М. Лермонтов. — Отечеств. записки, 1843, т. XXXI, № 12, отд. I, стр. 194.

Цензурная помета: „С. Петербург, 31 октября 1843. Ценсоры А. Никитенко и С. Куторга“.

* 109. Незабудка. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 195—196.

Цензурная помета: см. № 108.

- 37 -

Без заключительного четверостишия.

Ср.: № 1244, стр. 85—87. [Первая полная редакция и вариант.]

* 110. *** ( „Избави бог от летних мушек...“) [Моя мольба]. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 279.

Цензурная помета: см. № 108.

* 111. Смерть („Закат горит огнистой полосой...“). [Дата:] 1830 октября 9. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 279.

Цензурная помета: см. № 108.

* 112. Романс к *** („Когда я унесу в чужбину...“) [Романс к И.]. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 280.

Цензурная помета: см. № 108.

Отз.:

Литерат. газ., 1844, № 1 (1 января), стр. 14.

* 113. *** („Они любили друг друга так долго и нежно...“). [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 317.

Цензурная помета: см. № 108.

Отз.: см. № 112.

Ср. № 1244, стр. 336. [Вариант.]

* 114. *** („Когда весной разбитый лед...“) [Весна]. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 342.

Цензурная помета: см. № 108.

* 115. „Ребенка милого рожденье...“ [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 342.

Цензурная помета: см. № 108.

116. Гуд-гора. [Подпись:] Лермонтов. — Полная русская хрестоматия. Составил А. Галахов. Издание 2-е, пересмотренное и дополненное. Часть I. Красноречие. М. 1844, стр. 331—332.

Цензурная помета: „Москва, Декабря 23 дня, 1843 года. Ценсор В. Флеров“.

Подробное описание: см. № 64.

117. Вид с гор. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 332—333.

Цензурная помета: см. № 116.

Подробное описание: см. № 65.

118. Утро в Пятигорске. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 354.

Цензурная помета: см. 116.

Подробное описание: см. № 66.

119. Езда верхом. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 354.

Цензурная помета: см. № 116.

Подробное описание: см. № 67.

120. Ночь в Пятигорске. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 354.

Цензурная помета: см. № 116.

Подробное описание: см. № 68.

121. Мцыри. Рассказ Мцыри. [Подпись:] Лермонтов. — Полная русская хрестоматия. Составил А. Галахов. Издание 2-е, пересмотренное и дополненное. Часть II. Поэзия. М. 1844, стр. 57—59.

Цензурная помета: „Москва, Декабря 23 дня, 1843 года. Ценсор В. Флеров“.

Подробное описание: см. № 69.

- 38 -

122. Отрывки из безъименной поэмы [„Демон“]. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 59—60.

Цензурная помета: см. № 121.

Отрывки из „Демона“: 1) под назв. „Погребение Тамары“ от стиха: „Уж собрались в печальный путь...“ до: „Приник с усердною мольбою“; 2) под назв. „Развалины замка“ от стиха: „На склоне каменной горы...“ до: „Их вечный мир не возмутит“. (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 176, 17.)

123. Герой нашего времени. Знакомство с Максимом Максимычем. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 78—79.

Цензурная помета: см. № 121.

Подробное описание: см. № 71.

124. Ветка Палестины. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 208.

Цензурная помета: см. № 121.

125. Молитва („В минуту жизни трудную...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 209.

Цензурная помета: см. № 121.

126. Спор. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 211.

Цензурная помета: см. № 121.

* 127. Пророк. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 212.

Цензурная помета: см. № 121.

128. Казачья колыбельная песня. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 219.

Цензурная помета: см. № 121.

129. Парус. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 249.

Цензурная помета: см. № 121.

130. Выхожу один я на дорогу. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 258.

Цензурная помета: см. № 121.

131. Воздушный корабль. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 260—261.

Цензурная помета: см. № 121.

132. Из Гете („Горные вершины...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 306.

Цензурная помета: см. № 121.

133. Кавказ. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 314—315.

Цензурная помета: см. № 121.

Отрывок из „Демона“ от стиха: „И над вершинами Кавказа...“ до: „Сторожевые великаны“. (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 166.)

134. Монастырь. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 315.

Цензурная помета: см. № 121.

Отрывок из „Демона“ от стиха: „В прохладе меж двумя холмами...“ до: „В чалме и ризе парчевой“. (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 170—171.)

135. Пророк. [Подпись:] Лермонтов. — Отечеств. записки, 1844, т. XXXII, отд. I, стр. 197.

Цензурная помета: „С. Петербург, 31 декабря 1843. Ценсоры А. Никитенко. С. Куторга“.

Отз.:

1) Отечеств. записки, 1844. т. XXXII, № 1, отд. I, стр. 200—201. [Примеч. Ред.].

2) Русск. инв., 1844, № 34 (13 февраля), стр. 133—134.

- 39 -

* 136. Свидание. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 198—200.

Цензурная помета: см. № 135.

Отз.: см. № 135.

* 137. „На бурке, под тенью чинары...“ — Там же, стр. 200—201.

Цензурная помета: см. № 135.

Отз.: см. № 135.

* 138. „Лилейной рукой поправляя...“ — Там же, стр. 201.

Цензурная помета: см. № 135.

Отз.: см. № 135.

* 138a. „Россия вся в будущем...“ [Заметки, сюжеты и наброски, 14. („У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем...“)] — Там же, стр. 201.

Цензурная помета: см. № 135.

18441

139. Стихотворения М. Лермонтова. Часть IV. СПб. В типографии Ильи Глазунова и К°. 1844, [l], II, [2], 192 стр., 1 р. сер.

Содержание:

Измаил-Бэй — стр. 1—132; Сон („В полдневный жар в долине Дагестана...“) — стр. 133—134; Тамара — стр. 135—138; Утес — стр. 139—140; *** („Выхожу один я на дорогу...“) — стр. 141—143; Морская царевна — стр. 145—148; *** („Из-под таинственной, холодной полумаски...“) — стр. 149—150; *** („Дубовый листок оторвался от ветки родимой...“) [Листок] — стр. 151—153; *** („Нет, не тебя так пылко я люблю...“) — стр. 155—156; *** („Не плачь, не плачь, мое дитя...“) — стр. 157—158; Посвящение, приписанное в конце одного из экземпляров поэмы „Демон“ („Я кончил, и в груди невольное сомненье...“) [Посвящения поэмы „Демон“, I] — стр. 159—160; К портрету старого гусара (Н. И. Б-ву) („Смотрите, как летит отвагою пылая...“) — стр. 161—162; Незабудка — стр. 163—166; *** („Избави бог от летних мушек...“) [Моя мольба] — стр. 167—168; Смерть („Закат горит огнистой полосой...“) — стр. 169—170; Романс к *** („Когда я унесу в чужбину...“) [Романс к И.] — стр. 171—172; *** („Они любили друг друга так долго и нежно...“) — стр. 173—174; *** („Когда весной разбитый лед...“) [Весна] — стр. 175—176; „Ребенка милого рождение...“ — стр. 177—178; Пророк — стр. 179—181; Свидание — стр. 181—189.

На стр. 189—192 — примечание редакции о том, что два последних стихотворения и все прочие были напечатаны в „Отечественных записках“ 1843—1844 гг. Далее воспроизводится полностью примечание редакции „Отечественных записок“ (1844, т. XXII, стр. 200—201), объясняющее, каким образом попали в редакцию эти стихотворения и заключающее в себе другие отрывки, помещенные в книжке, подаренной Лермонтову В. Ф. Одоевским.

Цензурная помета: „С. Петербург, Марта 1 дня 1844 года. Ценсор А. Никитенко“.

Изв. о выходе:

1) [Белинский, В. Г.] — Отечеств. записки, 1844, т. XXXII, отд. V, стр. 38.

2) Там же, т. XXXVI, отд. VI, стр. 83.

3) Северная пчела, 1844, № 224 (3 октября), стр. 893.

- 40 -

4) Литерат. газ., 1844, № 39 (5 октября) [В конце №].

5) Русск. инв., 1844, № 234 (17 октября), стр. 932.

6) Современник, 1844, т. XXXVI, № 12, стр. 357.

Отз.:

1) Маяк, 1844, ч. XVIII, кн. 36, стр. 58—59.

2) Русск. инв., 1844, № 226 (8 октября), стр. 903.

3) [Белинский, В. Г.] — Отечеств. записки, 1844, т. XXXVII, отд. VI, стр. 1—4.

4) Библ. для чтения, 1844, т. LXVII, ч. I, отд. VI, стр. 1—5.

5) Литерат. газ., 1844, № 44 (9 ноября), стр. 742.

6) Ф. Б. [Булгарин, Ф. В.] — Северная пчела, 1844, № 258 (11 ноября), стр. 1029—1030.

7) Русск. инв., 1844, № 259 (16 ноября), стр. 1033—1034.

8) Финск. вестн., 1845, т. I, отд. V, стр. 54—56.

9) [Белинский, В. Г.] — Отечеств. записки, 1845, т. XXXVIII, отд. V, стр. 31—34.

140. Последнее новоселье. (Лермонтова.) — Дамский альбом, составленный из отборных страниц русской поэзии. Заимствовано: у Державина, Богдановича, Хемницера... Лермонтова... и др. известн. поэтов. С портр. Лермонтова и восемнадцатью ориг. рис. Е. Ковригина. СПб. 1844, стр. 85—88.

Цензурная помета: „С. Петербург, 15 Марта 1844 года. Ценсор А. Никитенко“.

Изв. о выходе:

1) Русск. инв., 1844, № 65 (21 марта), стр. 260.

2) Сын отеч., 1844, № 5 (апрель), на обложке.

3) Иллюстрация, 1845, т. I, № 6 (12 мая), стр. 95.

Отз.:

Москвит., 1844, № 5, стр. 48—49.

141. Отрывок из повести Хаджи-Абрек. (Лермонтова). — Там же, стр. 113—114.

Цензурная помета: см. № 140.

Отрывок из „Хаджи-Абрека“ от стиха: „Развеселить его желая...“ до: „Я на земле нашла свой рай“. (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 141.)

Изв. о выходе: см. № 140.

Отз.: см. № 140.

142. Когда волнуется желтеющая нива. (Лермонтова.) — Там же, стр. 206.

Изв. о выходе: см. № 140.

Отз.: см. № 140.

143. Дума. (Лермонтова.) — Там же, стр. 207.

Изв. о выходе: см. № 140.

Отз.: см. № 140.

144. Отрывок из повести: Казначейша. (Лермонтова). — Там же, стр. 209—211.

Цензурная помета: см. № 140.

Отрывок из „Казначейши“ от стиха: „Вдруг оживился круг дворянский...“ до: „Немытых, шумных и босых“. (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 150—151).

Изв. о выходе: см. № 140.

Отз.: см. № 140.

145. Молитва („В минуту жизни трудную...“). (Лермонтова). — Там же, стр. 211—212.

Цензурная помета: см. № 140.

Изв. о выходе: см. № 140.

Отз.: см. № 140.

- 41 -

146. И скучно, и грустно! (Лермонтова). — Там же, стр. 212.

Цензурная помета: см. № 140.

Изв. о выходе: см. 140.

Отз.: см. № 140.

147. Ребенку („О грезах юности томим воспоминаньем...“). (Лермонтова). — Там же, стр. 213—214.

Цензурная помета: см. № 140.

Изв. о выходе: см. № 140.

Отз.: см. № 140.

148. К портрету („Как мальчик кудрявый резва...“). (Лермонтова). — Там же, стр. 214—215.

Цензурная помета: см. № 140.

Изв. о выходе: см. 140.

Отз.: см. № 140.

* 149. К Кавказу [Посвящения поэмы „Демон“, II]. [Подпись:] М. Лермонтов. — Молодик на 1844 год, украинский литературный сборник, издаваемый И. Бецким. В пользу Харьковского детского приюта. СПб. 1844, стр. 8.

Цензурная помета: „С. Петербург, 22 марта 1844. Ценсор П. Корсаков. Ценсор А. Очкин. Ценсор А. Фрейганг“.

Изв. о выходе:

1) Маяк, 1844, т. XVI, кн. XXXI, № 7, стр. 29—30.

2) Современник, 1844, т. XXXIV, № 6, стр. 320.

Отз.:

1) Русск. инв., 1844, № 96 (30 апреля), стр. 383.

2) Литерат. газ., 1844, № 17 (4 мая), стр. 300.

* 150. К Бухарову. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 9.

Цензурная помета: см. № 149.

Отз.: см. № 149.

* 151. *** („Слепец, страданьем вдохновенный...“) [А. Г. Хомутовой]. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 10.

Цензурная помета: см. № 149.

Отз.: см. № 149.

* 152. Черноокой („Вблизи тебя до этих пор...“) [К С.]. [Дата:] 1830. — Библ. для чтения, 1844, т. LXIV, ч. I, № 5, стр. 5.

Общий заголовок к №№ 152—156: „Пять стихотворений М. Ю. Лермонтова. Из альбома Екатерины Александровны Сушковой“. Подпись: „М. Лермонтов“ в конце публикуемых стихотворений, на стр. 8.

Цензурная помета: „Санктпетербург, 1844, апреля 30 дня. Ценсор С. Куторга. Ценсор А. Никитенко“.

Изв. о выходе:

Северная пчела, 1844, № 99 (3 мая), стр. 396.

Ср.: № 1244, стр. 124. [Другая редакция.]

153. Благодарю. [Дата:] 1830. — Там же, стр. 6.

Цензурная помета: см. № 152.

Изв. о выходе: см. № 152.

Отз.:

Межевич, В. [С.] — Северная пчела, 1844, № 112 (20 мая), стр. 447.

* 154. В альбом (Подражание Байрону) („Нет! — я не требую вниманья...“). [Дата:] 1830. — Там же, стр. 6—7.

Цензурная помета: см. № 152.

Изв. о выходе: см. № 152.

- 42 -

Отз.:

1) Межевич, В. [С.] — Северная пчела, 1844, № 112 (20 мая), стр. 447.

2) Яковлев, В. — Библиогр. записки, 1859, т. II, № 12, стлб. 376.

* 155. Станс [Стансы]. [Дата:] 1830. — Там же, стр. 7—8.

Цензурная помета: см. № 152.

Изв. о выходе: см. № 152.

* 156. Еврейская мелодия („Я видал иногда...“) [Звезда („Видали ль когда, как ночная звезда...“)]. [Дата:] 1830. — Там же, стр. 8.

Цензурная помета: см. № 152.

Изв. о выходе: см. № 152.

Отз.:

П. Е. [Ефремов, П. А.] — Библиогр. записки, 1861, т. III, № 3, стр. 91 [примеч.].

* 157. К Е... А...е („Итак прощай!...“). [Дата:] 1830. — Там же, ч. II, № 6, стр. 129.

Общий заголовок к №№ 157—163: „Семь стихотворений М. Ю. Лермонтова. Из альбома Екатерины Александровны Сушковой“. Подпись: „М. Лермонтов“ в конце публикуемых стихотворений, на стр. 132.

Цензурная помета: см. № 152.

Изв. о выходе:

Северная пчела, 1844, № 124 (3 июня), стр. 496.

Отз.:

Русск. инв., 1844, № 125 (6 июня), стр. 498.

* 158. К ней же („Зови надежду — сновиденьем...“). [Дата:] 1830. — Там же, стр. 129.

Цензурная помета: см. № 152.

Вариант стихотворения К * („Не верь хвалам и увереньям...“)

Изв. о выходе: см. № 157.

Отз.: см. № 157.

Ср.:

Библиогр. записки, 1861, т. III, № 3, стр. 88. [Вариант.]

* 159. Звезда („Вверху одна горит звезда...“). [Дата:] 1830. — Там же, стр. 130.

Цензурная помета: см. № 152.

Изв. о выходе: см. № 157.

Отз.: см. № 157.

160. Весна. [Дата:] 1830. — Там же, стр. 130—131.

Цензурная помета: см. № 152.

Изв. о выходе: см. № 157.

Отз.: см. № 157.

* 161. Романс („Хоть бегут по струнам моим звуки веселья...“). — Там же, стр. 131.

Цензурная помета: см. № 152.

Изв. о выходе: см. № 157.

Отз.: см. № 157.

* 162. К Е... А...е („У врат обители святой...“) [Нищий]. — Там же, стр. 132.

Цензурная помета: см. № 152.

Изв. о выходе: см. № 157.

Отз.: см. № 157.

* 163. К ней же („Я не люблю тебя...“). — Там же, стр. 132.

Цензурная помета: см. № 152.

Изв. о выходе: см. № 157.

- 43 -

Отз.:

1) Русск. инв., 1844, № 125 (6 июня), стр. 498.

2) Литерат. газ., 1844, № 22 (8 июня), стр. 385.

3) Яковлев, В. — Библиогр. записки, 1859, т. II, № 12, стлб. 376.

164. Казачья колыбельная песня. [Подпись:] Лермонтов. — Русская хрестоматия для детей. Составил А. Галахов. Издание 2, пополненное. М. 1844, ч. II, стр. 59—60.

После подписи курсивом в круглых скобках указан источник: „(Стихотворения Лермонтова)“.

Цензурная помета: „Москва, Июня 25 дня 1844 года. Ценсор В. Флеров“.

Отз.:

Русск. инв., 1844, № 177 (8 августа), стр. 705.

165. Молитва („В минуту жизни трудную...“). [Подпись:] Лермонтов. — Краткие выписки, собранные из лучших русских писателей в пользу юношества. СПб. 1844, стр. 121.

Цензурная помета: „С. Петербург. Июля 24 дня 1844 года. Ценсор А. Никитенко“.

166. Казачья колыбельная песня. [Подпись:] Лермонтов. — Русская хрестоматия для детей. Составил А. Галахов. Издание 3. М. 1845, стр. 375—376.

После подписи курсивом в круглых скобках указан источник: „(Стихотворения Лермонтова)“.

Цензурная помета: „Москва, Октября 7 дня 1844 года. Ценсор В. Флеров“.

167. Герой нашего времени. [Подпись:] Лермонтов. — Учебная книга русской словесности или избранные места из русских писателей в прозе и стихах, с присовокуплением правил риторики и пиитики и обозрение истории русской литературы, изданная Николаем Гречем. Изд. 3, испр. и доп. Ч. II. СПб. 1844, стр. 42—49.

Цензурная помета: „Санктпетербург, 1844 года, Октября 23 дня. Ценсор А. Очкин“.

Подробное описание: см. № 71.

Отз.:

1) Литерат. газ., 1844, № 50 (21 декабря), стр. 857.

2) Отечеств. записки, 1845, т. XL, № 5, отд. V, стр. 3, 17, 24—25.

168. Казачья колыбельная песня. [Подпись:] Лермонтов. — Учебная книга русской словесности или избранные места из русских писателей в прозе и стихах, с присовокуплением правил риторики и пиитики и обозрение истории русской литературы, изданная Николаем Гречем. Изд. 3, испр. и доп. Ч. III. СПб. 1844, стр. 55—56.

Цензурная помета: „Санктпетербург, 1844 года, Октября 23 дня“.

Отз.: см. № 167.

169. Последнее новоселье. [Подпись:] М. Лермонтов. — Там же, стр. 158—160.

Цензурная помета: см. № 167.

Отз.: см. № 167.

170. Отрывок из поэмы. [„Демон“.] [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 334—336.

Цензурная помета: см. № 167.

Отрывки из „Демона“: 1) под назв. „Кавказ“ — от стиха: „И над вершинами Кавказа...“ до: „Сторожевые великаны“; 2) под назв. „Развалины замка“ — от стиха: „На склоне каменной горы...“ до: „Их вечный мир не возмутит“ (Ср. Халабаев и Эйхенбаум, стр. 166, 177.)

Отз.: см. № 167.

- 44 -

171. Казачья колыбельная песня. — Библиотека для воспитания. Отделение I. Часть II. Год 2. М. 1845, стр. 1—3.

В оглавлении на обложке: „Стихотворения Лермонтова“. После титульного листа страница с текстом: „М. С. (sic!) Лермонтов“. На стр. I—II оговорка, что краткий очерк жизни Лермонтова опубликуют в ближайшем выпуске, когда редакция будет располагать ожидаемыми биографическими материалами.

Цензурная помета: „Москва, Декабря 9-го дня 1844 года. Ценсор С. Баршев“.

Отз.:

1) Отечеств. записки, 1845, т. XXXVIII, № 1, отд. VI, стр. 57.

2) Литерат. газ., 1845, № 9 (8 марта), стр. 165.

172. Спор. — Там же, стр. 4—7.

Цензурная помета: см. № 171.

Отз.: см. № 171.

173. Из Гете („Горные вершины...“). — Там же, стр. 8.

Цензурная помета: см. № 171.

Отз.: см. № 171.

174. Ветка Палестины. — Там же, стр. 9—10.

Цензурная помета: см. № 171.

Отз.: см. № 171.

175. Три пальмы (Восточное сказание). — Там же, стр. 11—13.

Цензурная помета: см. № 171.

Отз.: см. № 171.

176. Молитва („В минуту жизни трудную...“). — Там же, стр. 14.

Цензурная помета: см. № 171.

Отз.: см. № 171.

177. Парус. — Там же, стр. 15.

Цензурная помета: см. № 171.

Отз.: см. № 171.

178. На смерть [Памяти А. И. О-го]. — Там же, стр. 16—19.

Цензурная помета: см. № 171.

Отз.: см. № 171.

179. Сосед. („Кто б ни был ты, печальный мой сосед...“). — Там же, стр. 19—20.

Цензурная помета: см. № 171.

Отз.: см. № 171.

180. Ангел. — Там же, стр. 20—21.

Цензурная помета: см. № 171.

Отз.: см. № 171.

181. „Когда волнуется желтеющая нива...“ — Там же, стр. 22.

Цензурная помета: см. № 171.

Отз.: см. № 171.

182. Пророк. — Там же, стр. 23—24.

Цензурная помета: см. № 171.

Отз.: см. № 171.

- 45 -

1845

* 183. Раскаяние. — Библ. для чтения, 1845, т. LXVIII, № 1, отд. I, стр. 5—6.

Общий заголовок к №№ 183—193: „Одиннадцать стихотворений, приписываемых Лермонтову“. После этих слов — в сноске примечание редакции об имеющихся в ее распоряжении стихотворениях в рукописи, приписываемых Лермонтову. Подпись „М. Л-тов“ в конце публикуемых стихотворений, на стр. 12.

Цензурная помета: „Санктпетербург, 1845 года, января 1 дня. Ценсор А. Никитенко. Ценсор И. Ивановский“.

Изв. о выходе:

Северная пчела, 1845, № 5 (8 января), стр. 20.

Отз.:

Русск. инв., 1845, № 25 (1 февраля), стр. 97—98.

* 184. На картину Рембрандта. — Там же, стр. 6—7.

Цензурная помета: см. № 183.

Изв. о выходе: см. № 183.

* 185. К приятелю. — Там же, стр. 7—8.

Цензурная помета: см. № 183.

Изв. о выходе: см. № 183.

* 186. Волны и люди. — Там же, стр. 8.

Цензурная помета: см. № 183.

Изв. о выходе: см. № 183.

* 187. 11 июля. — Там же, стр. 8—9.

Цензурная помета: см. № 183.

Изв. о выходе: см. № 183.

* 188. Небо и звезды. — Там же, стр. 9.

Цензурная помета: см. № 183.

Изв. о выходе: см. № 183.

* 189. Элегия („Дробись, дробись, волна ночная...“). — Там же, стр. 10.

Цензурная помета: см. № 183.

Изв. о выходе: см. № 183.

* 190. Кавказ („Хотя я судьбой на заре моих дней...“). — Там же, стр. 11.

Цензурная помета: см. № 183.

Изв. о выходе: см. № 183.

* 191. „Ты молод, цвет твоих кудрей...“ — Там же, стр. 11—12.

Перед стихотворением в скобках курсивом: „(Без заглавия)“.

Цензурная помета: см. № 183.

Изв. о выходе: см. № 183.

* 192. „Нет, я не Байрон, я другой...“ — Там же, стр. 12.

Цензурная помета: см. № 183.

Изв. о выходе: см. № 183.

193. „Отворите мне темницу...“ — Там же, стр. 12.

Вариант стихотв. „Желание“.

Цензурная помета: см. № 183.

Изв. о выходе: см. № 183.

Ср.: № 48 и № 1011 [Другие варианты.]

194. Утро в Пятигорске. (Лермонтова). — Образцовый письмовник или хрестоматия писем, содержащая в себе: письма на разные предметы общественной

- 46 -

жизни. В трех отделениях с присовокуплением формы необходимых судебных и коммерческих письменных сношений. Отд. II — Письма описательные. М. 1845, стр. 142.

Цензурная помета: „Москва. Февраля 11-го дня 1845 года. Ценсор П. Страхов“.

Подробное описание: см. № 66.

195. Езда верхом. (Лермонтова.) — Там же, стр. 143.

Цензурная помета: см. № 194.

Подробное описание: см. № 67.

196. Ночь в Пятигорске. (Лермонтова.) — Там же, стр. 143—144.

Подробное описание: см. № 68.

Цензурная помета: см. № 194.

* 197. Два отрывка из начатой повести — Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный гр. В. А. Соллогубом, изданный А. Смирдиным. Книга I. СПб. 1845, стр. 71—91.

Общий заголовок к №№ 197—201: „Из бумаг покойника“. В оглавлении: „Из бумаг покойного М. И. (sic!) Лермонтова“. Подпись „Лермонтов“ в конце публикуемых произведений. Первый отрывок, не имеющий специального названия („У графини В... был музыкальный вечер...“) — стр. 71—87; второй отрывок, имеющий самостоятельное название — „Отрывок II“ („Я хочу рассказать вам историю женщины...“) — стр. 87—91.

Цензурная помета: „С. Петербург. Марта 27 дня 1845. Ценсор А. Фрейганг“.

Изв. о выходе:

1) Северная пчела, 1845, № 79 (7 апреля), стр. 315.

2) Русск. инв., 1845, № 81 (11 апреля), стр. 324.

3) Литерат. газ., 1845, № 14 (12 апреля), прилож., стр. 104.

Отз.:

1) Русск. инв., 1845, № 93 (29 апреля), стр. 370—371.

2) Отечеств. записки, 1845, т. XL, № 6, отд. V, стр. 29.

3) Н. С. [Сушков, Н. В.] — Маяк, 1845, т. XXII, кн. 44, август, гл. IV, стр. 19.

4) Студитский, А. — Москвит., 1846, т. I, № 1, стр. 257.

5) Имрек [Аксаков, К. С.] — Московский литературный и ученый сборник на 1847 год, М. 1847, стр. 11.

* 198. Неотделанное стихотворение („Слышу ли голос твой...“). — Там же, стр. 92.

Цензурная помета: см. № 197.

Изв. о выходе:

Литерат. газ., 1845, № 14 (12 апреля), прилож., стр. 104.

Отз.:

1) Н. С. [Сушков, Н. В.] — Маяк, 1845, т. XXII, кн. 44, август, гл. IV, стр. 19.

2) Студитский, А. — Москвит., 1846, т. I, № 1, стр. 257.

* 199. Отрывок („Это случилось в последние годы могучего Рима...“). — Там же, стр. 92—93.

Цензурная помета: см. № 197.

Изв. о выходе: см. № 198.

Отз.:

1) Литерат. газ., 1845, № 14 (12 апреля), стр. 253.

2) Отечеств. записки, 1845, т. XL, № 5, отд. V, стр. 4, 5, 9.

3) Н. С. [Сушков, Н. В.] — Маяк, 1845, т. XXII, кн. 44, август, гл. IV, стр. 19.

4) Студитский, А. — Москвит., 1846, т. I, № 1, стр. 257.

- 47 -

5) Имрек [Аксаков, К. С.] — Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М. 1847, стр. 11—13.

Ср.:

Библиогр. записки, 1859, т. II, № 1, стлб. 20. [Дополнение заключительного стиха.]

* 200. Казбеку („Спеша на север из далека...“). — Там же, стр. 93—94.

Цензурная помета: см. № 197.

Изв. о выходе: см. № 198.

Отз.:

1) Отечеств. записки, 1845, т. XL, № 5, отд. V, стр. 4, 5, 9.

2) Н. С. [Сушков, Н. В.] — Маяк, 1845, т. XXII, кн. 44, август, гл. IV, стр. 19.

3) Студитский, А. — Москвит., 1846, т. I, № 1, стр. 257.

Ср.:

Лонгинов, М. Н. — Русск. вестн., 1860, т. XXVI, кн. 2, апрель, Современная летопись, стр. 387 (Лонгинов утверждает, что Лермонтову не принадлежат два последние стиха. Тут же указывается искажение предпоследнего стиха).

* 201. Я не хочу („Я не хочу, чтоб свет узнал...“). — Там же, стр. 94—95.

Цензурная помета: см. № 197.

Изв. о выходе: см. № 198.

Отз.:

1) Литерат. газ., 1845, № 14 (12 апреля), стр. 254.

2) Н. С. [Сушков, Н. В.] — Маяк, 1845, т. XXII, кн. 44, август, гл. IV, стр. 19.

3) Студитский, А. — Москвит., 1846, т. I, № 1, стр. 257.

Ср.:

Библиогр. записки, 1859, т. II. № 1, стлб. 20. [Поправки и дополнения.]

* 202. Гляжу и пр. („Гляжу на будущность с боязнью...“). — Там же, стр. 95.

Цензурная помета: см. № 197.

Изв. о выходе: см. № 198.

Отз.:

1) Н. С. [Сушков, Н. В.] — Маяк, 1845, т. XXII, кн. 44, август, гл. IV, стр. 19.

2) Студитский, А. — Москвит., 1846, т. I, № 1, стр. 257.

Ср.: см. № 201.

203. Мцыри. Рассказ Мцыри. [Подпись:] Лермонтов. — Полная русская хрестоматия. Составил А. Галахов. Издание 3-е, дополненное примечаниями. Часть II. Поэзия. М. 1846, стр. 57—59.

Цензурная помета: „Москва, июля 22 дня 1845 года. Ценсор В. Флеров“.

Подробное описание: см. № 69.

204. Герой нашего времени. Знакомство с Максимом Максимычем. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 77—80.

Цензурная помета: см. № 203.

Подробное описание: см. № 71.

205. Ветка Палестины. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 196.

Цензурная помета: см. № 203.

206. Молитва („В минуту жизни трудную...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 197.

Цензурная помета: см. № 203.

207. Спор. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 197—198.

Цензурная помета: см. № 203.

- 48 -

208. Пророк. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 199.

Цензурная помета: см. № 203.

209. Парус. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 231.

Цензурная помета: см. № 203.

210. Выхожу один я на дорогу. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 239.

Цензурная помета: см. № 203.

211. Воздушный корабль. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 241—242.

Цензурная помета: см. № 203.

212. „Когда волнуется желтеющая нива...“ [Подпись:] Лермонтов. — Избранные русские стихотворения для детей. СПб. 1845, стр. 62.

Цензурная помета: „С. Петербург. Ноября 30 дня 1845 года. Ценсор С. Куторга“.

213. Молитва („В минуту жизни трудную...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 72.

Цензурная помета: см. № 212.

214. Ветка Палестины. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 90—91.

Цензурная помета: см. № 212.

215. Спор. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 97—100.

Цензурная помета: см. № 212.

216. Казачья колыбельная песня. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 106—108.

Цензурная помета: см. № 212.

217. Сосна („На севере диком стоит одиноко...“). [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 114.

Цензурная помета: см. № 212.

218. *** („Дубовый листок оторвался от ветки родимой...“) [Листок]. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 120—121.

Цензурная помета: см. № 212.

1846

* 219. Не смейся („Не смейся над моей пророческой тоскою...“). — Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный гр. В. А. Соллогубом, изданный А. Смирдиным. Книга II. СПб. 1846, стр. 153.

Общий заголовок к №№ 219—223: „Из бумаг покойника“. В оглавлении: „Из бумаг покойного М. Ю. Лермонтова“. Подпись „Лермонтов“ в конце публикуемых произведений.

Цензурная помета: „С. Петербург, Февраля 15 дня, 1846 года. Ценсор А. Никитенко. Ценсор А. Фрейганг“.

Отз.:

1) Иллюстрация, 1846, т. II, № 7 (23 февраля), стр. 106.

2) Москвит., 1846, ч. II, № 4, стр. 166.

3) Я. Я. Я. [Брант, Л. В.] — Северная пчела, 1846, № 56 (11 марта), стр. 223.

Ср.:

Библиогр. записки, 1859, т. II, № 1, стлб. 20. [Дополнения пропущенных стихов.]

- 49 -

* 220. Вид гор, из степей Козлова. — Там же, стр. 153—154.

Цензурная помета: см. № 219.

Отз.: см. № 219.

Ср.:

Библиогр. записки, 1859, т. II, № 1, стлб. 20—21. [Поправка к 9-му стиху.]

* 221. Беглец. Горская легенда. — Там же, стр. 154—158.

Цензурная помета: см. № 219.

Ср.:

1) Библиогр. записки, 1859, т. II, № 20, стлб. 21. [Поправки и дополнения.]

2) Там же, 1861, т. III, № 3, стлб. 85. [Поправка к 12-му стиху.]

* 222. Ашик Кериб. Турецкая сказка. — Там же, стр. 159—167.

Цензурная помета: см. № 219.

223. Волшебные звуки („Есть речи, — значенье...“). — Там же, стр. 168.

Цензурная помета: см. № 219.

Вариант стихотворения*** („Есть речи, — значенье...“).

Отз.:

Вчера и сегодня, кн. II, 1846, стр. 168 [примеч. ред.].

Ср.: № 36.

224. Бородино — Книга для чтения и упражнений в языке, составленная для уездных училищ и низших классов гимназий. СПб. 1846, стр. 196—198.

Цензурная помета: „С. Петербург, 4-го Июня 1846 года. Ценсор А. Фрейганг“.

225. Два великана. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 198.

Цензурная помета: см. № 224.

226. Казачья колыбельная песня. [Подпись:] Лермонтов. — Там же, стр. 230—231.

Цензурная помета: см. № 224.

227. Воздушный корабль. — Упражнения в декламации или собрание стихотворений для детей. Издание 2-е. СПб. 1846, стр. 43—46.

Фамилия автора указана только в оглавлении.

Цензурная помета: „С. Петербург. Июля 10 дня 1846 года. Ценсор А. Крылов“.

1847

228. Утро в Пятигорске. (Лермонтова.) — Образцовый письмовник или хрестоматия писем, содержащая в себе: письма на разные предметы общественной жизни. В трех отделениях с присовокуплением формы необходимых судебных и коммерческих письменных сношений. 2-е издание, исправленное и дополненное приложением описания ярмарок, таблиц, исчисления процентов, переложения ассигнаций на серебро и ценности гербовой бумаги. Отделение второе — письма описательные. СПб. 1847, стр. 150.

Цензурная помета: „С. Петербург. Февраля 24-го дня 1847 года“.

Подробное описание: см. № 66.

Отз.:

Современник, 1848, т. VII, № 2, Январь, отд. III, стр. 72.

229. Езда верхом. (Лермонтова.) — Там же, стр. 151.

Цензурная помета: см. № 228.

Подробное описание: см. № 67.

Отз.: см. № 228.

- 50 -

230. Ночь в Пятигорске. (Лермонтова.) — Там же, стр. 151—152.

Цензурная помета: см. № 228.

Подробное описание: см. 67.

Отз.: см. № 228.

231. Сочинения Лермонтова. Том I. Изд. Александра Смирдина. (Полное собрание сочинений русских авторов.) СПб. В тип. имп. Акад. наук. 1847, IV, 390 стр., цена за два тома три рубля серебр.

Содержание: