- 887 -

ЭМБЛЕМА́ТИКА — учение о значении эмблем, включающее их истолкование, теорию и историю. Эмблемы как изображения, символизирующие отд. идеи, качества, добродетели и

- 888 -

пр., известны с глубокой древности. Однако Э. получила развитие с нач. 16 в., отвечая эстетике и тенденциям маньеризма (см. 9 т.) и барокко (см. 9 т.). Внешним толчком послужило занесенное в Италию из Бургундии увлечение особыми «значками» («impresa»), к-рые прикреплялись к щитам, оружию и, в отличие от гербов, носили индивидуальный характер, намекая на владельца, имя его дамы и пр. Их заказывали художникам (Б. Челлини) и поэтам не только рыцари, но также епископы, ученые, банкиры. Важное значение имело издание в 1517 «Иероглифики», приписываемой некоему Гораполлону

«Символ Верности» (Честь с Истиной и целомудренная Любовь).

А. Альчати. 1531. Аугсбург.

«Повелительнейшее чувство любовь».

Воззри, как, запрягши в колесницу неодолимых львов,

Их побеждает запечатленный на гемме малютка Амур,

Как этой рукой он держит бич, а той — бразды,

А на лице мальчика играет великая красота.

Да пребудет далече от нас жестокая напасть, способная одолеть

Такого зверя! Да воздержит от нас свои руки.А. Альчати. 1531. Аугсбург.

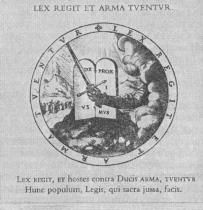

«Закон царит и Оружие охраняет» (Скрижали Закона и мечь в руке Божией).

Г. Ролленхаген. 1611. Арнем.

«Милость сего лживого мира» Пс. CXVI ст. X

Тот, кто любит правду, не заботится о дарах неправедного;

Ни возносит богатого, ни гнетет убогого.

Но какая милость воздается в мире возвестившим

Правду? Крест, темница, убийство им уготованы.И. Манлих. 1624. Вольфенбюттель.

Из кн.: Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI und XVII Jahrhunderts,

Ausg. von A. Henkel und A. Schöne, Stuttg., 1967.

- 889 -

из Нилополя (2—4 вв. н. э.), якобы раскрывающей смысл др.-егип. письмен и дающей ключ к сокровенным («герметическим») знаниям. «Иероглифика» обострила интерес к языку изобразительных символов, их многозначности, и в сочетании с наследием античности, ранней христианской символикой и мотивами, уже известными Ренессансу, легла в основу формирующейся Э.

«Отцом Э.» называют Андреа Альчати (1492—1550), выпустившего кн. эмблем (Emblematum liber, Augsburg, 1531), положившую начало новому жанру лит.-худож. эмблематич. сборников, со своими структурными особенностями и осн. каноном изображений, обогащавшимся от издания к изданию (книга Альчати выдержала св. 150 изд. на разных языках, породив бесчисл. подражателей). Структурная схема сборников представляла «триаду»: Изображения (Pictura, icon, imago), Надписи или Девиза (Inscriptio, motto) и Подписи (Subscriptio), обычно стихотворной, а позднее включавшей также обширные учено-лит., дидактич. и др. комментарии. Изображения предлагали к.-л. предмет, явление природы, историч., библейские и мифологич. сцены и фигуры. Смысл их раскрывался с помощью Девиза, к-рый, однако, не исчерпывал значение эмблемы. Изображения приобретали разл. смысл при разл. девизах. Эмблема — зримая овеществленная метафора. Она возникает в результате неожиданного сближения представлений и понятий, создающего «умственный образ», в к-ром отвлеченные понятия приобретают иллюзорную конкретность, а реальные предметы являются отражением божественной или земной (политич.) истины.

В эстетике маньеризма стимулируется эмблематич. полисемантизм, изысканная усложненность и нек-рая «загадочность» Изображений и Девизов. Возникает сложный метафоризирующий круг ассоциаций (Дева Мария не тождественна евангельской, ибо окружена антич. и др. мифологич. представлениями, вовлеченными в этот процесс, — Диана, единорог и др.). В эпоху барокко Э. развивается под воздействием риторич. рационализма и регулируется задачами дидактич. внушения и сложившейся традицией. Необходимость обеспечить понятность изображения приводит в изобразит. иск-ве к относит. однозначности эмблемы, становящейся уже в «Иконологии» (1593) Чезаре Рипы простым атрибутом, служащим для узнавания аллегорич. фигур. Мотивы для Изображения все чаще берутся из мира обыденных вещей, однако приобретающих отвлеченно-метафизич. значение.

В 17 в. эмблематич. мышление сохраняет полисемантизм и получает дальнейшее развитие в поэзии и проповеди барокко, со свойственным им культом метафоры, приводящим к возникновению целых «цепочек» метафорич. переосмыслений. Как «эмблематическое зрелище» можно рассматривать театр барокко (особенно «школьный» — см. Школьная драма), уличные «триумфы» и карнавалы. Наряду с спиритуалистич. Э. контрреформации уже в 16 в. получает развитие протестантская (кальвинистская); причем в Нидерландах она приобретает подчеркнуто дидактич. характер и «жанризуется», сближаясь с басней. В Польше эмблематич. стихи пишет «арианин» Збигнев Морштын, в России Симеон Полоцкий. Э. широко входит в убранство петровских иллюминаций и в прикладное иск-во, заимствующих мотивы из сб. «Символы и емблемата» (Амстердам, 1705), что нашло отражение в секуляризованной поэзии (вплоть до одич. лирики М. В. Ломоносова). На Украине к старой «иероглифике» и эмблемам обращается еще Григорий Сковорода.

Тексты и изображения: Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI und XVII Jahrhunders, Ausg. von A. Henkel und A. Schöne, Stuttg., 1967 (воспроизведено 3713 эмблем из 47 сборников 16—17 вв.).

- 890 -

Лит.: Морозов А. А., Купидоны Ломоносова. К проблеме барокко и рококо в России XVIII в., «Československá rusistika», 1970, № 3; его же, Эмблематика барокко в лит-ре и иск-ве петровского времени, в сб.: Проблемы лит. развития в России первой трети XVIII в., Л., 1974; Praz M., Studies in seventeenth Century imagery, 2 ed., v. 2, Roma, 1964, Heckscher W., Wirth K. A., Emblem. Emblembuch, в кн.: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Bd 5, Stuttg., 1966; Schöne A., Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock, Münch., 1964; Jongh E. de, Zinne-en minnebeelden in de Schilderkunst van de zeventiende eeuw, [Amst.], 1967; Sulzer D., Zu einer Geschichte des Emblemtheorien, «Euphorion», 1970, Bd 64, H. 1; Homann H., Studien zur Emblematik des 16. Jahrhunderts, Utrecht, 1972; Pelc J., Obraz — slowo — znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej, Warsz., 1973.

А. А. Морозов.