- 749 -

УИ́ТМЕН (Whitman), Уолт (31.V.1819, Уэст-Хилс, Хантингтон, шт. Нью-Йорк, — 26.III.1892, Камден, шт. Нью-Джерси) — амер. поэт. Сын фермера. Был рассыльным, наборщиком, учителем, писал рассказы, статьи, стихи. В 1842 по заказу об-ва трезвости У. написал слабый в худож. отношении роман против пьянства «Франклин Эванс». В 1846 редактировал газ. «Brooklyn Eagle» («Орёл Бруклина»). В 1855 У. опубл. книгу, завоевавшую мировую славу, — «Листья травы» («Leaves of grass»); многократно переиздавал ее в переработанном и дополн. виде. В США книгу оценили лишь Г. Д. Торо и Р. У. Эмерсон — хвалебное письмо последнего У. приложил к изд. 1856. Во время Гражд. войны 1861—65 У. безвозмездно работал в госпиталях Вашингтона, ухаживая за больными и ранеными. В 1865 он опубл. сб. стихов о войне «Барабанный бой» («Drumtaps») и дополнение к нему — сб. «Когда во дворе перед домом цвела этой весною сирень» («When lilacs last in the dooryard bloom’d»), посв. памяти убитого президента А. Линкольна.

- 750 -

В 1873 У. разбил паралич; немного оправившись, он в 1879 уехал в Колорадо, побывал на Ниагаре и в Канаде, но вскоре его здоровье снова ухудшилось и последние годы жизни он провел прикованный к креслу. Чаще всего его навещал банковский служащий Х. Траубел, записывавший изо дня в день свои беседы с У., что составило 5-томную книгу — один из самых надежных источников биографии поэта.

В естеств. науках, открывавших человеку колоссальный космос, У. нашел опору для своих чувств. Он писал: «Слава позитивным наукам! Да здравствует точное знание! Этот математик, тот геолог, тот работает скальпелем. Джентльмены! Вам первый поклон и почет!» («Песня о себе» — «Song of myself»).

Домик, в котором родился Уитмен. Рис. Дж. Пеннелла.

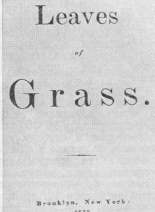

«Листья травы» (Нью-Йорк,

1855). Обложка первого издания.Проникнувшись ощущением бесконечности времени и пространства, У. любого человека, любую вещь видит на фоне космич. просторов, воспринимая так и себя самого. Его поэму «Этот перегной» («This compost») можно назвать научной поэмой, в ней как бы прочувствована химическая трансформация материи.

Осн. идеи «Листьев травы» коренятся в учении трансцендентализма, согласно к-рому выше бога и всего мироздания есть некая «сверхдуша» и частица ее — в человеке, если он умеет восстановить контакты с природой. Те же идеи проповедует У. в «Песне большой дороги» («Song of the open road»), проникнутой восторгом перед гармонией Вселенной. Поэт разделяет с трансценденталистами культ дружбы, в к-рой они видели гармонию между отдельным «Я» и «сверхдушой», а также их бунт против догматики церкви, оков пуританства, к-рым У. противопоставлял гимн плоти.

Но У. пошел дальше трансценденталистов. Своими призывами к раскрепощению пола его «Адамовы дети» («Children of Adam») вызвали негодование Эмерсона, не понимавшего, как можно, воспевая природу, быть также певцом науки, техники и, попутно, уличных женщин, неизбежного порождения большого города.

У. часто называют поэтом мировой демократии. Образ Демократии (с большой буквы) в его поэзии принимает планетарные масштабы; она для У. сродни океану и звездному небу, встает перед ним как бесконечная

- 751 -

цепь поколений, идущих по тысячелетней дороге. У. обличал и пороки воспеваемой им демократии, исторически принявшей облик буржуазной, но верил, что трудовой народ, народ-творец когда-нибудь в будущем создаст более совершенную демократию, причем не ограниченную нац. рамками. Призывая все народы земного шара к всемирному братству, У. говорил: «Если бы я мог познакомиться с ними, я полюбил бы их не меньше, чем своих земляков, О, я знаю, мы были бы братьями» («В тоске и раздумье» — «This moment, yearning and thoughtful»).

Цель своей поэзии У. видел в проповеди равноправного братства всех народов, ибо «нет ни лучших, ни худших, никакой иерархии!». Слово identity — одинаковость, тождество — любимое слово У. Всюду видит он внутр. близость явлений и свое родство с ними, дающее ему право про всякую вещь, тем более про всякого человека, сказать: «Это — я». Стихи У. построены именно на том, что поэт как бы преображается в новых и новых людей. Увидев беглого негра, за к-рым погоня, такую же погоню ощущает он за собой («Песнь о себе»). Века, пространства не имеют значения: лежа на песке, он мысленно шагает по холмам Иудеи рядом с Христом. Воображая себя давно умершим, он обращается к еще не родившимся («На Бруклинском перевозе» — «Crossing Brooklyn ferry»). Иногда эти самопревращения поэта выглядят странно, эксцентрично. Напр., в поэме «Спящие» («The sleepers») автор как бы преображается в женщину, принимающую в свои объятия любовника, затем в старуху, потом он — вдова, и еще дальше — уже не человек, а неодушевленный предмет.

В творчестве У. — поэта миллионных масс — слабее выражен интерес к самобытному характеру и судьбе отд. человека. Однако понимая, что апология обезличенности внушила бы читателю недоверие к Демократии, У. воспевает и свободу индивидуальности. Эта идея выражена не только в «Песне о себе», но и в др. произведениях, где утверждается, что каждый человек прекрасен, велик, могуч, наделен духовной красотой.

Быстрое формирование рабочего класса США отразилось на поэзии У., где важное место занимает индустриальная тема. Вопреки старозаветным вкусам, требовавшим, чтобы поэзия воспевала только благоухающие цветы, красивые пейзажи и прелестных девушек, У. писал оды фабричным трубам, домнам, вагранкам, станкам, паровозам. Эта тенденция сделала его предтечей т. н. урбанистич. поэзии. Свою поэтич. программу он декларировал в след. словах: «Твою мы построим церковь, о пресвятая индустрия!» («Песня о выставке» — «Song of the exposition»). Во мн. странах У. воспринимали как революц. поэта. В «Листьях травы» есть гимны итал., австр., франц. повстанцам, стихи, выражающие сочувствие революции в Испании. Тем не менее дальше реформистских стремлений в отношении амер. действительности У. не шел, хотя многое в ней было ненавистно ему.

Новое содержание поэзии У. требовало новых форм. Один из самых смелых лит. новаторов, У. вводил в стихи прозаич. речь; его словарь изобилует подробностями физиологии; он не был бы «поэтом науки», если бы в человеке признал хоть что-нибудь ничтожным и грязным. Разрозненные факты проходят перед У. вереницей, но каждую такую моментальную зарисовку венчает строка, придающая ей смысл звена единой цепи. Для утверждения своих космически грандиозных идей У. нередко пользовался целыми вереницами образов, т. н. «каталогами», громоздил их, как пирамиды, но все они говорят об одном, и каждое стихотворение завершается концовкой, связывающей их воедино. Стихи У. кажутся порой необдуманными, дикими, между тем он тщательно работал над их отделкой.

- 752 -

Свободный стих без рифм и размера У. сделал податливым, гибким.

Еще при жизни У. его слава проникла в Европу, прежде всего в Англию, причем там признали его не «широкоплечие атлеты из народа», от лица которых он создавал свои стихи, а люди старинной духовной культуры: А. Ч. Суинберн, А. Теннисон, Д. Г. Россетти, У. Россетти, У. Моррис, Э. Дауден. В Германии его ценил Ф. Фрейлиграт. По некоторым сведениям, творчеством У. интересовался К. Маркс. Ныне У. — общепризнанный классик, в Нью-Йорке ему поставлен памятник. Из амер. поэтов У. многим обязаны К. Сэндберг, Л. Хьюз, С. В. Бене, А. Мак-Лиш; среди поэтов других стран — Э. Верхарн, П. Неруда, П. Элюар, Н. Хикмет. Лит-ра об У. превратилась в непрерывный поток. О нем писали Р. Л. Стивенсон, Х. Марти, А. Ч. Суинберн, в 20 веке — Д. Г. Лоренс, Э. Л. Мастере и др. В 19 в. ему посвящены серьезные исследования Э. Даудена и Дж. Э. Саймондса; в 20 веке — Х. Траубела, Э. Холлоуэя, Н. Арвина, Х. А. Фоссета, Г. У. Аллена, Р. Асселино, Х. Э. Эби и др.

Фронтиспис В. Пивоварова к

книге К. Чуковского «Мой Уитмен» (Москва, 1969).

Памятник У. Уитмену.

Скульптор Д. Дэвидсон.В России первая заметка о стихах У. появилась в «Отечественных записках» (1861, № 1). Позднее в том же журнале в статье П. Крюкова (псевд. П. Л. Лаврова) о Лонгфелло содержалась характеристика «Листьев травы» (1882, № 7). В «Заграничном вестнике» (1882, № 6) напечатана в рус. пер. лекция Дж. Суинтона о лит-ре США, где имеются восторженные строки об У. В «Заграничном вестнике» (1883, № 3) появилась об У. подробная статья П. Попова. В 1872 И. С. Тургенев перевел неск. стихотворений, которые не были опубликованы. Обратил внимание на У. и Л. Н. Толстой, но высказывания его не всегда благожелательны. В конце 19 — нач. 20 вв. об У. писали также Дионео (псевд. И. Шкловского) («Русское богатство», 1898, № 8), В. Фриче («Курьер», 1903, 27 сент.), К. Бальмонт («Весы», 1904, № 7), К. Чуковский («Весы», 1906, № 10). В 1907 впервые на русском языке вышел сборник стихов в переводе К. Чуковского. В 1911 опубл. сб. переводов К. Бальмонта, подвергшихся критике за искажение духа поэзии У. Сб. переводов К. Чуковского многократно переиздавался (каждый раз в переработанном и дополн. виде). Издание 1914 с предисл. И. Е. Репина было

- 753 -

уничтожено цензурой и до читателя не дошло. Наиболее полно представлен У. на рус. яз. в сб-ках 1954 и 1955, куда, помимо переводов К. Чуковского, вошли также переводы Н. Банникова, М. Зенкевича, И. Кашкина. Влияние поэзии У. сказалось на стихах рус. футуристов, особенно В. В. Хлебникова, отчасти на ранних стихах В. В. Маяковского.

Соч.: Complete prose works, Phil., 1892; The complete writings, v. 1 —10, N. Y. — L., 1902; The complete poetry and prose, v. 1—2, N. Y., 1948; The collected writings, ed. by G. W. Allen and S. B. Bradley, in 15 vols, N. Y., 1961 —; The correspondence, ed. by B. H. Miller, v. 1—3, N. Y., 1961—64; в кн.: Moor W. L., Walt Whitman’s Leayea of Grass. Prose versions and annotations. Japanese translations by Kazuko Okamoto, Tokyo, 1963; в рус. пер. — в кн.: Поэт анархист Уот Уитмен, пер. в стихах и характеристика К. И. Чуковского, СПБ, 1907; Побеги травы, пер. К. Д. Бальмонта, М., 1911; Избр. стихотворения, [вступ. ст. А. Луначарского, пер. и критико-биогр. очерк К. Чуковского], М. — Л., 1932; Листья травы, [статьи Д. Мирского и К. Чуковского], Л., 1935; Избранное, [вступ. ст. М. Мендельсона], М., 1954; Листья травы, [вступ. статьи К. Чуковского и М. Мендельсона], М., 1955; [Стихотворения и публицистика], «Ин. лит-ра», 1955, № 1; Избр. произведения. Листья травы. Проза, М., 1970.

Лит.: Засурский Я. Н., Жизнь и творчество У. Уитмена, М., 1955; Чуковский К. И., Мой Уитмен, [2 изд.], М., 1969; Мендельсон М. О., Жизнь и творчество Уитмена, 2 изд., М., 1969; Symonds J. A., Walt Whitman, L., 1893; Carpenter E., Days with Walt Whitman, L., 1906; Traubel H., With Walt Whitman in Camden, v. 1—5, Carbondale (Ill.), 1908—64; Lawrence D. H., Studies in classic American literature, N. Y., 1923; Masters E. L., Whitman, N. Y., 1937; Arvin N., Whitman, N. Y., 1938; Eby H. E., A concordance of Walt Whitman’s Leaves of grass and selected prose writings, v. 1—5, Seattle, 1949—54; Allen G. W., Walt Whitman handbook, Chi., 1946; его же (ed.), Walt Whitman abroad, Syracuse, 1955; его же, Walt Whitman as man, poet and legend, Carbondale (Ill.), 1961; его же, The solitary singer, N. Y., 1967; Asselineau R., The evolution of Walt Whitman, Camb. (Mass.), 1960; Miller J., Walt Whitman, N. Y., 1962; A century of Whitman criticism, ed. by E. H. Miller, Bloomington — L., [1969]; Grawley Th. E., The structure of Leaves of grass, Austin — L., [1970] (библ. с. 231—42).

К. И. Чуковский.