- 657 -

ТУРГЕ́НЕВ, Иван Сергеевич [28.X (9. XI). 1818, Орел, — 22. VIII (3. IX). 1883, Буживаль, близ Парижа, похоронен на Волковом кладбище в Петербурге] — рус. писатель. Род. в дворянской семье. Отец — гусарский офицер, мать — из богатой помещичьей семьи Лутовиновых. Дет. годы Т. прошли в с. Спасском-Лутовинове, близ г. Мценска Орлов. губ., в помещичьей усадьбе. Первым его учителем был дворовый человек Федор Лобанов, крепостной интеллигент. В 1827, переехав с семьей в Москву, Т. продолжил учение в частных пансионах, а затем под руководством домашних учителей; среди них были известные моск. педагоги П. Н. Погорельский и Д. Н. Дубенский, поэт и будущий участник кружка Н. В. Станкевича — И. П. Клюшников. В 1833 Т. поступил в Моск. ун-т, в 1834 перевелся в Петерб. ун-т, к-рый закончил в 1837 по словесному отделению философ. ф-та. Первыми опытами Т. были романтич. стихотворения и драматич. поэма «Стено» (1834, опубл. 1913).

Портрет работы

А. Харламова. 1875.В 1838 Т. поехал в Берлин для слушания лекций по философии и классич. филологии. За границей сблизился с Н. В. Станкевичем и М. А. Бакуниным. Вернувшись

- 658 -

в 1841 на родину, Т. поселился в Москве; здесь он дружит с Т. Н. Грановским, посещает салон А. П. Елагиной, где встречает Н. В. Гоголя, знакомится со славянофилами С. Т. Аксаковым, А. С. Хомяковым и др. В одну из поездок в Петербург он познакомился с А. И. Герценом. В дек. 1842 Т. составил записку «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине», интересную как раннее изложение его взглядов на крест. вопрос.

Поэма Т. «Параша» (1843), свидетельствовавшая об отходе молодого поэта от романтизма, была одобрительно встречена В. Г. Белинским. В февр. 1843 состоялось их знакомство; Т. сближается со всем петерб. кружком Белинского. По признанию самого Т., он искренно и глубоко полюбил Белинского. Лето 1847, к-рое Т. провел с критиком, лечившимся за границей, было временем наибольшего их сближения. Белинский оказал влияние на духовное развитие Т., укрепил в нем вражду к крепостному праву, к феодально-крепостнич. строю. Вслед за Белинским Т. занял отрицат. позицию по отношению к славянофильству. О «Письме к Гоголю» Т. в споре со славянофилами сказал: «... Белинский и его письмо, это — вся моя религия...» (Дневник В. С. Аксаковой, СПБ, 1913, с. 42). Под влиянием критика складывались лит.-эстетич. взгляды Т., его убеждение, что «время чистой поэзии прошло и наступило время критики, полемики, сатиры» (Полн. собр. соч., т. 14, с. 40).

«Хорь и Калиныч» (1883).

Илл. Е. Бем.Первый опыт Т. в худож. прозе — повесть «Андрей Колосов» — опубл. в 1844 в «Отечественных записках». По свидетельству Н. К. Крупской, юноше Ленину нравилась эта повесть. Через два года в «Петербургском сборнике», изд. Н. А. Некрасовым, появилась поэма Т. «Помещик», написанная в духе натуральной школы и содержащая критику крепостнич. нравов. В повестях «Бретер» (опубл. 1847) и «Три портрета» (опубл. 1846) Т. развенчивал романтич. образ «необыкновенного» человека, оказывающегося заурядным эгоистом. В повести «Петушков» (опубл. 1848) ощутимо влияние Н. В. Гоголя. С нач. 1847 Т. живет за границей, где сближается с семьей франц. певицы Полины Виардо, ставшей другом писателя до конца его жизни. В Париже он встретился с приехавшим туда Герценом. Оба они были очевидцами Французской революции 1848, впечатления от к-рой нашли отражение в очерках Т. «Наши послали!» (опубл. 1874) и «Человек в серых очках» (опубл. 1879, на франц. яз.).

В 1847 в «Современнике» появился первый очерк из «Записок охотника» — «Хорь и Калиныч». «Записки охотника» (отд. изд. 1852) принесли Т. широкую известность, положив, по словам М. Е. Салтыкова-Щедрина, «... начало целой литературе, имеющей своим объектом народ и его нужды» (Полн. собр. соч., т. 15, 1940, с. 613). В «Записках охотника» Т. раскрыл высокие духовные качества рус. крестьянина. Как заметил Белинский, писатель «... зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил» (Полн. собр. соч., т. 10, 1956, с. 346). В образах мудрого, хозяйственного Хоря, тонко чувствующего красоту природы Калиныча, правдоискателя Касьяна, терпеливой в страданиях Лукерьи, талантливого Якова Турка, любознательных

- 659 -

и одаренных ребятишек из рассказа «Бежин луг», сердечных и искренних, верных в любви и стойких в горе крест. женщин Т. запечатлел черты нац. характера, воссоздал живую душу народа, не сломленную веками крепостного гнета. Вместе с тем в тургеневском изображении не было славянофильской идеализации крестьянина. В нар. среде Т. подметил настроения возмущения и гнева («Бурмистр»). Расправу крестьян с жестоким помещиком Т. предполагал показать в неосуществленном рассказе «Землеед». Сам повествователь, автор «Записок охотника», выступает как человек гуманный, друг народа, противник крепостного строя. Будучи прежде всего книгой о крепостном крестьянстве, о нар. быте, «Записки охотника» охватывают и др. стороны рус. жизни. В рассказах «Бурмистр», «Контора» Т. выступает как обличитель помещиков-крепостпиков. В «Записках охотника» звучит и тема «маленького человека» («Уездный лекарь»), интеллигенции («Смерть», «Гамлет Щигровского уезда»). Разнообразию содержания соответствует богатство жанровых форм: бытовой очерк, рассказ, психологич. новелла, картинка с натуры, лирич. этюд, пейзажная зарисовка, проникнутая философ. размышлениями («Лес и степь») — все эти жанры равно доступны Т., сумевшему после А. С. Пушкина, Гоголя и М. Ю. Лермонтова сказать свое слово в развитии рус. новеллистич. прозы. «Тургенев навсегда останется в литературе как необычайный миниатюрист-художник», — заметил И. А. Гончаров (Сборник Российской публичной библиотеки, в. 1, т. 2, П., 1924, с. 12). В первых же очерках охотничьего цикла Т. обнаружил удивительный дар живописания природы. «Его картины всегда верны, вы всегда узна́ете в них нашу родную, русскую природу...» (Белинский В. Г., Полн. собр. соч., т. 10, 1956, с. 347). Тургеневский пейзаж психологичен, насыщен лиризмом. «Записки охотника» завершают поворот Т. к реализму. Обратившись во 2-й пол. 40-х гг. к драматургии, Т. создал различные по жанру произв.: одноактные сатирич. пьески с элементами водевиля «Безденежье» (1846), «Завтрак у предводителя» (пост. 1849, опубл. 1856), обличит. комедию «Холостяк» (1849), сцену из нар. быта «Разговор на большой дороге» (1851), лирико-психологич. драму «Месяц в деревне» (1850, опубл. 1855), бытовую драму «Нахлебник» (1848, опубл. 1857) и др. Пьесы Т. замечательны реалистич. изображением быта и нравов, живыми диалогами, выразит. речевыми характеристиками действующих лиц, тонким психологич. анализом. Простота и ясность сюжета сочетаются в них с богатством внутр. действия, остротой и драматичностью ситуаций. Идя от бытовой к психологич. пьесе, Т. подготовлял появление драматургии А. П. Чехова. С пьесами Т., имеющими богатую сценич. историю,

«Провинциалка». Сцена из спектакля МХТ. В ролях —

К. С. Станиславский и М. П. Лилина. Москва, 1912.

- 660 -

связаны достижения крупнейших рус. актеров — М. С. Щепкина (для него написаны роли Мошкина в «Холостяке» и Кузовкина в «Нахлебнике»), М. Г. Савиной (Верочка и Наталья Петровна — «Месяц в деревне»), К. С. Станиславского (Любин — «Провинциалка», Ракитин — «Месяц в деревне») и др.

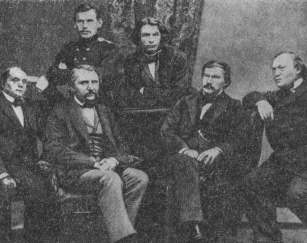

Сотрудники «Современника»: сидят (слева направо) — И. А.

Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский;

стоят — Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович. Петербург,

1856.По возвращении в Россию в 1850 Т. сблизился с Некрасовым и кругом «Современника». Под впечатлением смерти Гоголя он написал в февр. 1852 некролог для «Санкт-Петербургских ведомостей». Цензурный комитет запретил печатание некролога, но Т. опубл. его в «Московских ведомостях». За «ослушание» Николай I приказал посадить Т. под арест, а затем выслать на жительство в имение под присмотр полиции. По существу же главной причиной этих мер было недовольство пр-ва «Записками охотника». В конце 1853 Т. разрешили выехать из деревни, но полицейский надзор был сохранен. Вернувшись в Петербург, Т. принял активное участие в работе редакции «Современника», содействуя опубликованию здесь произв. молодого Л. Н. Толстого, А. Н. Островского и др. Т. выступал и как критик. В статьях и рецензиях о произв. В. И. Даля, о комедии «Бедная невеста» Островского, о романе Евг. Тур «Племянница», о стихах Ф. И. Тютчева, в статье, важной для уяснения философии истории Т., — «Гамлет и Дон-Кихот» (1860) и др. критич. работах он, следуя заветам Белинского, отстаивал реалистич. направление в иск-ве. Выражая несогласие с материалистич. идеями эстетики Н. Г. Чернышевского, Т. вместе с тем отвергал теорию иск-ва для иск-ва и провозглашал тесную связь иск-ва и жизни. В спорах вокруг пушкинского и гоголевского направлений в рус. лит-ре Т. полемизировал с А. В. Дружининым, противником гоголевского влияния: «Но оба влияния, по-моему, необходимы в нашей литературе, — пушкинское отступило было на второй план — пусть оно опять выступит вперед, но не с тем, чтобы сменить гоголевское. Гоголевское влияние и в жизни и в литературе нам еще крайне нужно» (Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 2, 1961, с. 308). В конце 50-х гг. Т. был деятельным корреспондентом «Колокола» и во время своих частых поездок за границу не раз встречался с Герценом. Он посылал в «Колокол» письма о событиях в России, нередко выступал в качестве посредника между Герценом и нек-рыми его рус. корреспондентами.

- 661 -

После «Записок охотника» Т. ищет пути к большим прозаич. формам. От очерков и рассказов он переходит к повести. «Муму» (1854) и «Постоялый двор» (1855) отмечены прежним интересом Т. к крест. теме, ярким нар. характерам; однако его все больше занимает жизнь рус. интеллигенции. Т. становится летописцем историч. судеб дворянской и разночинной интеллигенции. Особенно большое внимание уделял он теме «лишнего человека»; повести «Дневник лишнего человека» (1850), «Яков Пасынков» (1855), «Переписка» (1856) содержали глубокий анализ этого примечат. явления в рус. жизни 30—40-х гг. 19 в. Для повестей 1853—56 характерно слияние лиризма с объективностью изображения, тонкое раскрытие внутр. мира персонажей.

Успешная работа над повестью облегчила Т. переход к роману. Еще в 1852 он задумал роман «Два поколения», замысел к-рого не был осуществлен. Летом 1855 в Спасском был написан «Рудин» (опубл. 1856). Этот роман, действие к-рого приурочено к концу 30-х — нач. 40-х гг., запечатлел целую историч. полосу в жизни рус. общества, когда передовую роль в духовном развитии играла дворянская интеллигенция, увлеченная идеалистич. философией Гегеля. В кружке Покорского, участником к-рого был Рудин, воссозданы черты студенч. кружка Н. В. Станкевича. Сильная сторона личности Рудина заключалась в стремлении к философ. осмыслению жизни, светлым гуманистич. идеалам. Решительно отвергая цинич. скептицизм Пигасова, Рудин, пламенный оратор, пробуждает в своих слушателях Наташе и разночинце Басистове жажду труда и знаний, возвышенные стремления, веру в высокое призвание человека, в науку, иск-во. Рудин выступает не только пропагандистом свободолюбивых идей, он горит желанием осуществить эти идеи в жизни. Подчеркивая положит. роль в обществ. жизни своего времени Рудиных и Покорских, Т. в новом изд. романа (1860) прибавил в эпилоге сцепу гибели Рудина на революц. баррикаде в Париже в 1848. Вместе с тем Рудина, как и др. «лишних людей», характеризуют слабость воли, перевес воображения над знанием жизни, оторванность от реальной действительности. Противоречие между словом и делом, слабоволие «лишних людей» ярко раскрыты и в драме личных отношений Рудина и Наташи Ласунской («Покориться! Так вот как вы применяете на деле ваши толкования о свободе, о жертвах», — говорит она ему).

Близкий к Рудину тип прекраснодушного дворянского интеллигента выведен и в повести «Ася» (1858), на к-рую Н. Г. Чернышевский откликнулся статьей «Русский человек на rendez-vous», показав нравств. дряблость и безволие этого интеллигента. В повести Т. «Фауст» (1856) звучит трагич. тема невозможности личного счастья для человека, сознающего свой обществ. и нравств. долг, убежденного, что «жизнь — тяжелый труд», «вечная жертва». Эта повесть наряду с рассказом «Поездка в Полесье» (1857) явилась своего рода этюдом к роману «Дворянское гнездо» (1859). Рисуя в романе историю рода Лаврецких, Т. очень точно соотносит смену поколений в этой семье с разл. периодами историч. развития послепетровской дворянской России. Как и в «Рудине», в новом романе Т. раскрывает духовную драму «лишних людей», идеалистически настроенной дворянской интеллигенции 30—40-х гг., воспитанной в тепличной обстановке «дворянских гнезд», оторванной от нар. почвы. Эта драма нашла, в частности, свое отражение в столкновении двух персонажей романа — Лаврецкого и его старого товарища неудачника, романтика-идеалиста Михалевича. Их типы осветили две стороны одного и того же кризисного явления в развитии дворянской интеллигенции: восторженность и энтузиазм без конкретных и реальных цепей, рассудительность и трезвость без к.-л. значит.

- 662 -

программы. Нравств. коллизия «Дворянского гнезда» — конфликт личного счастья и долга — раскрыта в судьбе Лизы Калитиной. «Дворянское гнездо» — одно из самых замечательных худож. созданий Т. По сравнению с несколько фрагментарным «Рудиным» этот роман отличается стройной композицией. Действие его, протекающее в сжатые сроки — немногим более двух месяцев — очень динамично. Необыкновенно поэтичны в романе картины природы.

К концу 50-х гг. Т. был уже прославленным писателем, крупнейшим мастером рус. реализма. Если «Рудин», «Дворянское гнездо» и примыкающие к ним повести своим содержанием обращены к недавнему прошлому, то новый роман Т. «Накануне» (1860) посвящен непосредственно современности. Пафос «Накануне» — в изображении духовного пробуждения России, в стремлении к свободе во всем — в обществ. деятельности, в чувствах, в личной жизни. Этот пронизывающий роман пафос воплощен прежде всего в образе Елены Стаховой. В отношениях, складывающихся между персонажами «Накануне», в движении сюжета романа нашло отражение рус. обществ. развитие той кризисной эпохи. Происходит переоценка духовных и нравств. ценностей, и над старым закономерно торжествует новое. На смену рефлектирующим и страдающим «лишним людям» пришел человек сильного характера, целеустремленный, воодушевленный великой идеей борьбы за свободу родины, к-рой он подчиняет всю свою жизнь. Разночинца-демократа Инсарова и выбирает героиня романа Елена. Писатель как бы решает вопрос о том, какие люди нужны России. В образе болгарина Инсарова отразилась горячая симпатия Т. к национально-освободит. борьбе слав. народов на Балканах против турецкого ига. Прототипом этого героя был учившийся в России молодой болгарин Н. Катранов, но к нему, говоря словами самого Т., «приложились» впечатления от рус. действительности. Нравственно-психологич. черты Инсарова во многом воссоздавали облик лучших представителей рус. демократич. молодежи. Т. не был согласен с ее революц. идеями и планами, но это не мешало ему высоко ценить благородство и патриотич. побуждения молодежи. М. Е. Салтыков-Щедрин указывал, что «Накануне», а позже — «Отцы и дети» явились плодом общения Т. с «Современником».

Образ Инсарова, уход Елены из дома для выполнения его «дела» — освобождения родины — были расценены мыслящими читателями как призыв к подвигу во имя освобождения России от «внутренних турок». В ст. «Когда же придет настоящий день?», посв. роману, Н. А. Добролюбов предсказал скорое появление рус. Инсарова, приближение дня революции. Т. не принял подобной трактовки романа и, ознакомившись со статьей до опубликования, просил Некрасова ее не печатать. Некрасов стал на сторону Добролюбова и Чернышевского, и Т. прекратил сотрудничество в «Современнике». Этот разрыв назревал давно. В обществ. борьбе вокруг реформы 1861 Т. занял либеральные позиции. По словам В. И. Ленина, Т. «... претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского», его «... тянуло к умеренной монархической и дворянской конституции...» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 36, с. 206). Хотя мировоззрению Т. всегда были присущи просветит. элементы, к-рые, по определению Ленина, заключались во вражде к крепостному праву, в сочувствии нуждам народа, в защите просвещения и свободы, он не верил в плодотворность крест. революции и боялся ее. Однако Т. первым показал, что героями рус. жизни и лит-ры становятся новые люди — разночинцы-демократы.

Вслед за «Накануне» Т. в 1862 опубл. роман «Отцы и дети». В том же году он вышел отд. изданием с посвящением памяти В. Г. Белинского. «Отцы и дети» вызвали бурную полемику в критике. М. А. Антонович

- 663 -

в ст. «Асмодей нашего времени», опубл. в «Современнике», оценил роман как клевету на «детей», т. е. демократич. молодежь. Но Д. И. Писарев (в ст. «Базаров») увидел в образе героя романа верное ее изображение. Т. согласился с оценкой Писарева. Раскрывая содержание «Отцов и детей», Т. писал: «Вся моя повесть направлена против дворянства, как передового класса. Вглядитесь в лица Николая Петровича, Павла Петровича, Аркадия. Слабость и вялость или ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно хороших представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко?... Они лучшие из дворян — и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность» (Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 4, 1962, с. 380). Героем романа Т. стал разночинец-демократ, убежденный противник дворянско-крепостнич. строя, материалист, человек, прошедший школу труда и лишений, самостоятельно мыслящий и независимый. Его не удовлетворяют мелкие улучшения жизни; Базаров — не либеральный реформатор. Он требует уничтожения и замены самих основ совр. общества. Справедливо усматривая в нигилизме Базарова проявление революционности, Т. писал К. К. Случевскому в апр. 1862: «...Если он называется нигилистом, то надо читать: революционером» (там же).

В основах своего мировоззрения Базаров близок к материализму Писарева. С писаревским направлением в материалистич. мысли 60-х гг. связано и отношение Базарова к вопросам искусства, эстетики. Вместе с тем от революц. молодежи, шедшей за «Современником», за Чернышевским и Добролюбовым, Базарова отличает его неверие в разум народа, скептич. отношение к крест. общине. Т. проницательно отметил в Базарове и его силу, и то, что в своем одностороннем развитии базаровский нигилизм мог выродиться в крайность и повлечь за собой цинич. отрицание всего сущего, духовное одиночество и полную неудовлетворенность жизнью.

Роман «Отцы и дети» — вершина худож. творчества Т. В нем дается гораздо более широкий охват действительности, чем в других его романах. В самих конфликтах и ситуациях романа нашло отражение обострение классовой борьбы в стране, характеризовавшееся разрывом либерализма и демократизма, решительным их размежеванием в обществ. движении. Весь роман построен как цепь постепенно обостряющихся споров и столкновений, причем действие ведет Базаров, а не его оппоненты из дворянской среды. Идейные взгляды и противоречия, характеры и эмоции освещаются в романе «Отцы и дети» не только как столкновения разных поколений рус. интеллигенции, но и поколений, представляющих собой два разных обществ. класса. От «Отцов и детей», как отметил Герцен, веет духом политич. борьбы. Это сближает роман с пропитанной политич. страстностью демократич. лит-рой 60-х гг. В «Отцах и детях» Т. избегает лирико-монологич. форм раскрытия характеров, которые были важны в произв. о «лишнем человеке» с его рефлексией и самоанализом. В «Отцах и детях» ослаблена роль лиризма и пейзажа, столь значительная в «Рудине» и «Дворянском гнезде».

Хотя в оценке реформы 1861 проявились взгляды Т., свойственные рус. либерализму в целом, однако многое происходившее в деревне в первое время после падения крепостного права вызывало с его стороны критич. отношение. Вместе с тем он не разделял и позиций революционно-демократич. лагеря. К 1862—63 относится полемика Т. с Герценом по вопросу о дальнейших путях развития России, приведшая к расхождению между ними. Возлагая надежды на реформы «сверху», Т. считал необоснованной веру Герцена в революц. и социалистич. устремления крестьянства. Но все чаще выражал

- 664 -

он и недовольство реакц. характером внутр. политики царского пр-ва.

В нач. 1867 Т. закончил роман «Дым». Оп был направлен против дворянской крепостнич. реакции, выразителями к-рой в романе является группа генералов-аристократов, злобствующих по поводу реформы 1861 и мечтающих о возвращении старых, крепостнич. порядков. В нек-рых из этих генералов современники без труда узнавали деятелей реакц. лагеря. Рисуя облик крепостников-аристократов, подчеркивая корыстные интересы правящих кругов, Т. прибегает к сатире и публицистике. Но подлинно демократическая, любящая народ молодежь в романе не представлена, что дало мн. читателям необоснованный повод воспринять изображение губаревского кружка как злостный памфлет, направленный против Герцена и Огарева. Все же роман Т. был проникнут пессимистич. настроением и мыслями о том, что и демократич. обществ. круги не знают истинных нужд и путей развития пореформенной России, что все на поверку оказывается «дымом». Герой романа Литвинов — либеральный постепеновец, безвольная, слабая личность, по отзыву самого Т., не больше, чем «дюжинный честный человек». Любящая его Таня, милая и простая девушка, мало похожа на смелых и сильных характером героинь др. романов писателя. В обстановке усиления политич. реакции и развития славянофильских тенденций Т. подчеркивал в романе идею сближения России с зап.-европ. цивилизацией (образ Потугина). Вместе с тем Т. во многом критически относился к зап.-европ. бурж. обществу. В беседе с амер. литератором Х. Бойзеном в 1873 он говорил: «Европа, например, часто представляется мне в форме большого, слабо освещенного храма, богато и великолепно украшенного, но под сводами которого царит мрак» (Иностр. критика о Тургеневе, СПБ, [1908], с. 147). К роману «Дым» примыкают повесть «Призраки» (1864), лирико-философ. очерк «Довольно» (1865) и написанные в 1869, но начатые еще в конце 50-х гг., «Воспоминания о Белинском».

Последние 20 лет жизни Т. провел гл. обр. за границей, проживая с семьей П. Виардо в Баден-Бадене, а затем в Париже. Наряду с Герценом Т. является подлинным представителем передовой России, рус. народа в Зап. Европе, неутомимым пропагандистом рус. лит-ры, проводником ее влияния на Западе. Мн. произв. Т. еще при его жизни были переведены на ряд иностр. языков, принеся ему мировую славу одного из крупнейших в Европе писателей-реалистов. В 70-е гг. в Париже Т. сближается с Г. Флобером, А. Доде, Э. Золя, бр. Гонкур. Позднее к их кружку присоединяется молодой Ги де Мопассан, признававший себя учеником Т. Вместе с В. Гюго Т. был руководителем междунар. лит. конгресса, собравшегося в Париже в 1878.

Во 2-й пол. 60-х — нач. 70-х гг. Т. пишет повести «Бригадир» (опубл. 1868), «Степной король Лир» (опубл. 1870), в к-рых обращается к прошлому, используя семейные предания, «Вешние воды» (опубл. 1872), «Несчастная» (опубл. 1869), поэтизирующие могучую, подчас трагич. силу любви. Звучит в произв. этого времени и героич. тема (рассказы «Часы», опубл. 1876, «Пунин и Бабурин», опубл. 1874). В 70-е гг. Т. с волнением следит за развитием нового поколения передовой рус. молодежи, увлеченной идеями революц. народничества, «хождением в народ». За границей он общался с П. Л. Лавровым, С. М. Степняком-Кравчинским, Г. А. Лопатиным и др. находившимися в эмиграции деятелями рус. революц. движения; он помогал заграничному народнич. органу «Вперед».

В 1876 Т. написал задуманный еще в 1870 роман «Новь» (опубл. 1877) о революционно-народнич. движении 70-х гг. Драма этого движения показана в романе на таком широком фоне жизни пореформенной

- 665 -

России, к-рого еще не было ни в одном из предыдущих произв. Т. В «Нови» представлены крестьяне, фабричные, купцы и промышленники, студенч. молодежь, интеллигенция, помещики, либеральные и реакц. дворяне — едва ли не все слои рус. общества пореформенной эпохи. Миру Сипягиных и Калломейцевых, представлявших чуждые массам «верхи», в романе противостоит революционно-народнич. интеллигенция, к-рая являлась защитницей народа, стремилась к его пробуждению. Как типич. черту нравств. облика участников «хождения в народ» Т. подчеркивает их беззаветную преданность делу революц. борьбы. Возвышенный и благородный облик революц. молодежи 70-х гг. особенно рельефно воплощен в личности Марианны. Т. сочувственно раскрыл в романе трагич. стороны движения народников. Но либеральные убеждения писателя привели к тому, что вместе с критикой народнич. метода действий им была отвергнута и сама идея революц. преобразования России. «...Плуг в моем эпиграфе не значит революция — а просвещение», — писал Т. к М. М. Стасюлевичу (Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 11, 1966, с. 299). Положит. героем в романе оказался умеренный народник Соломин. Если Нежданов — «романтик реализма», то Соломин — подлинный реалист, человек медленной, постепенной, но зато, по мнению Т., неизмеримо более глубокой «запашки» действительности, видящий перспективу и знающий, что надо делать в настоящий историч. момент. Вместе с тем Т. представлялось, что будущим видным героем рус. лит-ры станет изображенный в «Нови» помощник Соломина рабочий Павел. «Быть может, — писал Тургенев в дек. 1876, — мне бы следовало резче обозначить фигуру Павла, соломинского фактотума, будущего народного революционера; но это слишком крупный тип — он станет со временем... — центральной фигурой нового романа. Пока — я едва означил его контуры» (там же, т. 12, 1966, с. 39). Образы революционеров и социалистов продолжали интересовать Т. до конца жизни. После «Нови» он собирался писать роман о рус. и франц. социалистах.

В последние годы Т. написал неск. небольших прозаич. произв.: «Песнь торжествующей любви» (опубл. 1881), «Клара Милич» (опубл. 1883), «Отрывки из воспоминаний своих и чужих», а также «Стихотворения в прозе» (1-я часть опубл. 1882), где нашли отражение почти все его темы и мотивы, как бы вновь пережитые и перечувствованные на склоне лет. В стих. «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской» Т. славит героич. подвиг самопожертвования во имя счастья людей. Торжественно звучит в стих. «Русский язык» тема родины, горячая вера писателя в великое будущее рус. народа.

«Литературная деятельность Тургенева имела для нашего общества руководящее значение наравне с деятельностью Некрасова, Белинского и Добролюбова», — писал Салтыков-Щедрин в некрологе о Т. (Полн. собр. соч., т. 15, 1940, с. 611). В прокламации народовольцев говорилось, что Т. «... служил русской революции сердечным смыслом своих произведений, ... он любил революционную молодежь, признавал ее „святой“ и самоотверженной...» (см. «Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников», 1930, с. 8). Великий художник-реалист, Т. видел в реализме ведущее направление отечеств. и мировой лит-ры. В реализме Т. синтезированы особенности пушкинского и гоголевского направлений рус. лит-ры, Т. — тонкий психолог, особенно в изображении любви. Не углубляясь, как это делал Толстой, в «диалектику души» своих героев, он тем не менее передает всю полноту их внутр. жизни. Главное внимание Т. уделяет умств. движению, борьбе идей, духовной жизни общества. Мастерству Т. равно доступны бытовая и пейзажная живопись, строгая эпичность в сатира. Проза Т. поэтична, проникнута лирикой,

- 666 -

восходящей к романтич. периоду его творчества. Многообразны жанры тургеневской прозы, но прежде всего он — великий романист, один из создателей рус. реалистич. романа. Придавая огромное значение худож. форме, Т. решительно осуждал всякую игру формой в искусстве. «Горе писателю, — заявлял он, — который захочет сделать из своего живого дарования мертвую игрушку, которого соблазнят дешевый триумф виртуоза, дешевая власть его над своим опошленным вдохновением» (Полн. собр. соч. и писем. Сочинения, т. 5, 1963, с. 424). Большой вклад внес Т. в развитие рус. лит. языка: «...язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч», — отмечал В. И. Ленин (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 24, с. 249).

Похороны И. С. Тургенева в Петербурге. Сентябрь 1883.

Рисунок С. Шамоты.Т. оказал влияние на прозу Л. Н. Толстого и А. П. Чехова, Н. Г. Помяловского и В. М. Гаршина, В. Г. Короленко и И. А. Бунина, В. В. Вересаева, а также А. Н. Толстого и др. сов. писателей. В истории рус. лит-ры творчество Т. связывает эпоху Пушкина, Лермонтова и Гоголя с реализмом конца 19 — нач. 20 вв. Т. оказал плодотворное влияние и на развитие франц. и др. литератур мира. После Октябрьской революции произв. Т. стали доступны самым широким массам трудящихся. Его пьесы повсеместно ставятся в театрах страны. Многие его произв. экранизированы.

Илл. см. на вклейке к стр. 593—594.

Соч.: Собр. соч., т. 1—12, М., 1953—58; Полн. собр. соч. и писем, [под ред. М. П. Алексеева и др.], т. 1—28, М. — Л., 1960—1968; Тургеневский сборник. Материалы к Полному собр. соч. и писем, т. 1—5, М. — Л., 1964—69; Из Парижского архива И. С. Тургенева, в кн.: Лит. наследство, т. 73, кн. 1—2, М., 1964; Неизвестные письма И. С. Тургенева. (Из архива семьи Виардо). Публикация и прим. А. Гранжара (Франция), «Ин. лит-ра», 1971, № 1; Nouvelle correspondance inédite. Textes rec., annotés et précédés d’une introduction par Alexandre Zviguilsky, t. 1, P., 1971.

Лит.: Белинский В. Г., «Параша». [Рец.], Полн. собр. соч., т. 7, М., 1955; его же, Взгляд на рус. лит-ру 1847 г., там же, т. 10, М., 1956; Некрасов Н. А., «Холостяк». [Рец.], Полн. собр. соч. и писем, т. 9, М., 1950; его же, Заметки о журналах за февраль 1856 г., там же, т. 9, М., 1950; Чернышевский Н. Г., Разговор отчасти литературного, а более не литературного содержания, Полн. собр. соч., т. 3, М., 1947; его же, Заметки о журналах, там же, т. 4, М., 1948; его же, Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести Тургенева «Ася», там же, т. 5, М., 1950; Добролюбов Н. А., Что такое обломовщина?, Собр. соч., т. 4, М. — Л., 1962; его же, Когда же придет настоящий день?, там же, т. 6, М. — Л., 1963; Герцен А. И., Новая фаза в рус. лит-ре, Собр. соч., т. 18, М., 1959; Писарев Д. И., «Дворянское гнездо». Роман И. С. Тургенева, Соч., т. 1, М., 1955; его же, Базаров, там же, т. 2, М., 1955; его же, Реалисты, там же, т. 3, М., 1956; Салтыков-Щедрин М. Е., И. С. Тургенев. [Некролог], Полн. собр. соч., т. 15, М., 1940; Воровский В. В., И. С. Тургенев как обществ. деятель, Соч., т. 2, [Л.], 1931; его же, Базаров и Санин. Два нигилизма, там же; Луначарский А. В., Лит-ра шестидесятых годов,

- 667 -

в его кн.: Статьи о лит-ре, М., 1957; его же, Лекция оТургеневе, «Рус. лит-ра», 1961, № 4; Горький М., О петрашевцах, И. Тургеневе..., «Лит. критик», 1938, № 6; Сакулин П. Н., На грани двух культур. И. С. Тургенев, М., 1918; Овсянико-Куликовский Д. Н., И. С. Тургенев, Собр. соч., 5 изд., т. 2, М. — П., 1923; Мазон А., Парижские рукописи И. С. Тургенева, под ред. Б. В. Томашевского, пер. с франц., М. — Л., 1931; Клеман М. К., И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества, Л., 1936; Бродский Н. Л., И. С. Тургенев, М., 1950; Бердников Г. П., И. С. Тургенев, М. — Л., 1951; Новиков И., Тургенев — художник слова, М., 1954; «Записки охотника» И. С. Тургенева [1852—1952]. Сб. ст. и материалов, под ред. Ж. П. Алексеева, Орел, 1955; Курляндская Г. Б., Романы И. С. Тургенева 50-х — нач.60-х гг., «Уч. зап. Казан, ун-та», 1956, т. 116, в. 8; Цейтлин А. Г., Мастерство Тургенева-романиста, М., 1958; Ефимова Е. М., И. С. Тургенев. Семинарий, Л., 1958; Творчество И. С. Тургенева. Сб. ст., под ред. С. М. Петрова, М., 1959; Голубков В. В., Худож. мастерство И. С. Тургенева, 2 изд., М., 1960; Богословский Н., Тургенев, 2 изд., М., 1961; Петров С., И. С. Тургенев. Творч. путь, М., 1961; Велчев В., Тургенев в Болгарии (2-я половина XIX в.), София, 1961; Бялый Г. А., Тургенев и рус. реализм, М. — Л., 1962; Пустовойт П. Г., Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» и идейная борьба 60-х гг. XIX в., [2 изд., М., 1965]; Шаталов С. Е., Проблемы поэтики И. С. Тургенева, М., 1969; Храпченко М. Б., Тургенев и связи эпох, в его кн.: Творч. индивидуальность писателя и развитие лит-ры, М., 1970; Батюто А. И., Тургенев-романист, Л., 1972; Зелинский В., Собрание критич. материалов для изучения произв. И. С. Тургенева, 5 изд., в. 1—3, М., 1906—08; И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников, М. — Л., 1930; Тургенев в рус. критике. [Вступ. ст. и прим. К. И. Бонецкого], М., 1953; И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. [Вступ. ст. С. М. Петрова], т. 1—2, [М., 1969]; Клеман М. К., Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, [под ред. Н. К. Пиксанова], М. — Л., 1934; Материалы для библиографии воспоминаний о Тургеневе. Сост. Л. Г. Гринберг и др., в кн.: Лит. наследство, т. 73, кн. 2, М., 1964; Библиография лит-ры о И. С. Тургеневе. 1918—1967, Л., 1970; Hertz Р., Turgieniew, в его кн.: Dziennik lektury, Warsz., 1954; Granjard H., Ivan Tourguénev et les courants politiques et sociaux de son temps, P., 1954; его же, Ivan Tourguénev, la comtesse Lambert et «Nid de seigneurs», P., 1960; Semczuk A., Iwan Turgieniew, Warsz., 1970; Yarmolinsky A., Turgenev. The man, his art and his age, N. Y., [1959]; Freeborn R., Turgenev: the novelist’s novelist. L., 1960; I. S. Turgenev und Deutschland. Materialien und Untersuchungen. Hrsg. von G. Ziegengeist, Bd 1, В., 1965; Жечев Тончо, Епилозите на Тургенев, в его кн.: Идеи на прозата, София, 1967; Cerveňak A., Vajanský a Turgenev, Brat., 1968; Sesja naukowa poświecona uczczeniu 150 rocznicy urodzin Iwana Turgieniewa, Warsz., 1969.

С. М. Петров.