- 17 -

«СОВРЕМЕ́ННИК» — 1) Рус. журнал, выходивший в Петербурге в 1836—46 один раз в 3 месяца. Основан А. С. Пушкиным, к-рый в 1836 выпустил 4 тома и успел частично подготовить 1-й том 1837. После гибели поэта «С.» издавался в пользу его семьи группой друзей во главе с В. А. Жуковским. Редакторы в 1837 последовательно — П. А. Плетнев, А. А. Краевский, В. Ф. Одоевский, П. А. Вяземский. «С.» Пушкина имел два отдела: стихотворения и проза. В первом напечатаны произв. Пушкина («Пир Петра Первого», «Скупой рыцарь», «Родословная моего героя», «Полководец» и др.), стихи Жуковского, Вяземского, Д. В. Давыдова, Е. А. Баратынского, А. В. Кольцова, цикл стихов Ф. И. Тютчева и др. В отделе прозы осн. место занимали произв. Пушкина («Капитанская дочка»,

- 18 -

«Путешествие в Арзрум», «Джон Теннер» и др.) и Н. В. Гоголя, принявшего ближайшее участие в начале издания («Коляска», «Нос», «Утро делового человека», «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» и др.); там же опубл. «Записки» Н. А. Дуровой, «Париж (Хроника русского)» А. И. Тургенева, «Долина Ажитугай» Султана Казы-Гирея, ст. Давыдова «О партизанской войне», Вяземского о «Ревизоре» Гоголя, Одоевского «О вражде к просвещению, заключаемой в новейшей литературе» и др.

Пушкин подчеркивал преемственную связь «С.» с «Литературной газетой». Журнал издавался в тяжелых цензурных условиях: были запрещены ст. Пушкина «Александр Радищев», стих. Тютчева «Два демона ему служили...» и др., нек-рые произв. пропускались с купюрами и искажениями. Первые два тома «С.» имели тираж 2400 экз., из к-рых расходилось не более трети, последний том за 1836 выпущен тиражом 900 экз. Причинами относительно малого распространения «С.» были травля со стороны враждебной журналистики, редкая периодичность журнала, отсутствие политич. хроники, слишком общий и осторожный тон мн. критич. выступлений. Пушкин хотел пригласить В. Г. Белинского, к-рый согласился сотрудничать в «С.», но смерть Пушкина помешала этому.

«Современник» (СПБ, 1836).

Обложка.В 1837 «С.» поместил неопубл. произв. Пушкина: «Медный всадник», «Русалка», «Летопись села Горюхина», «Арап Петра Великого», «Египетские ночи» и др., «Бородино» М. Ю. Лермонтова, произв. Жуковского, Вяземского, П. П. Ершова и др. С 1838 «С.» перешел к Плетневу, при к-ром превратился в издание неопределенного направления, избегавшее злободневных вопросов. Регулярность выхода томов часто нарушалась: в 1841 вышло 5 тт., в 1842 — 3 тт., в 1845 — 4 тт. «С.» с каждым годом терял авторов и читателей. В 1846 осталось всего 233 подписчика, и Плетнев передал право на его издание Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву.

Лит.: Оксман Ю., «Современник», в кн.: Пушкин А. С., Полн. собр. соч., т. 6. — Путеводитель по Пушкину, М. — Л., 1931; его же, Пушкин — лит. критик и публицист.

- 19 -

в кн.: Пушкин А. С., Собр. соч., т. 6, М., 1962, с. 456—69; Максимов Д., «Современник» Пушкина (1836—1837 гг.), в кн.: Евгеньев-Максимов В. Е., «Современник» в 40—50-х гг., Л., 1934; Очерки по истории рус. журналистики и критики, т. 1, Л., 1950; Березина В. Г., Рус. журналистика второй четверти XIX в. (1826—1839 гг.), Л., 1965; Рыскин Е. И., Журнал А. С. Пушкина «Современник». 1836—1837. Указатель содержания, М., 1967.

А. П. Толстяков.

2) Рус. ежемес. журнал, выходивший в Петербурге с 1847 по 1866. Издатели — Н. А. Некрасов и И. И. Панаев. В 1847 и в 1-й пол. 1848, когда идейным руководителем «С.» стал В. Г. Белинский (официальным ред. был А. В. Никитенко), в журнале сотрудничали А. И. Герцен («Сорока-воровка», «Записки доктора Крупова», «Письма из „Avenue Marigny“»; приложением к журналу вышел целиком его роман «Кто виноват?»), И. С. Тургенев (очерки из «Записок охотника», пьеса «Где тонко, там и рвется», рецензии), И. А. Гончаров («Обыкновенная история»), Д. В. Григорович («Антон Горемыка»), В. П. Боткин («Письма об Испании»), П. В. Анненков («Письма из Парижа»); печатались стихи Н. А. Некрасова, Н. П. Огарева; переводы романов Жорж Санд, Ч. Диккенса, Г. Филдинга и др. Статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года», «Взгляд на русскую литературу 1847 года», «Ответ „Москвитянину“» пропагандировали революц.-демократич. идеи, реалистич. эстетику, творчество писателей натуральной школы. Смерть Белинского (1848), эмиграция Герцена (1847) были тяжелой потерей для «С.».

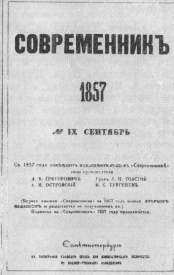

«Современник» (СПБ, 1857, № 9).

Титульный лист.В годы политич. реакции 1848—55 журнал жестоко преследовался цензурой. Но и в этот период «С.» отстаивал принципы «гоголевского направления». В журнале опубл. «Детство», «Набег», «Отрочество» Л. Н. Толстого; «Три встречи», «Два приятеля», «Муму», новые очерки из «Записок охотника» и рецензии Тургенева; «Рыбаки» и «Похождения Накатова» Григоровича; «Три страны света» Некрасова и Н. Станицкого (А. Я. Панаевой). В «Литературном сборнике» (приложение к журналу) в 1849 напечатан «Сон Обломова» Гончарова. В отделе поэзии опубл. стихи Некрасова, А. Н. Майкова, А. К. Толстого, А. А. Фета, Я. П. Полонского. В 1850 в ст. «Русские второстепенные поэты» Некрасов перепечатал стихи Ф. И. Тютчева, отнеся автора к истинным поэтич. талантам. В отделе «Литературный ералаш» в 1854 читатель впервые встретился с произв. Козьмы Пруткова. Журнал печатал науч. работы Т. Н. Грановского, Д. М. Перевощикова, С. М. Соловьева, переводы из Ч. Диккенса, У. Теккерея и др. Наибольшие изменения претерпел в это время критико-библиографич. отдел. Наряду со статьями и рецензиями Некрасова, фельетонами и обзорами журналистики И. И. Панаева в «С.» заметную роль играли выступления А. В. Дружинина («Письма иногороднего подписчика», «Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам»), написанные с позиций т. н. «эстетической критики». Отстаивая

- 20 -

прежние убеждения, Некрасов и Панаев выступали против мнений Дружинина.

Новый период в истории «С.» совпадает с обществ. подъемом в стране, окончанием Крымской войны, крест. реформой, с общим процессом вытеснения дворян разночинцами в освободит. движении. В «С.» развертывается деятельность Н. Г. Чернышевского (с 1853), Н. А. Добролюбова (с 1856); в журнале были опубл. все их осн. произведения. Добролюбов с 1858 наряду с Чернышевским и Некрасовым становится редактором журнала. Происходит идейное размежевание внутри редакции; несмотря на попытки Некрасова удержать таких писателей, как Л. Толстой, Тургенев, Григорович, они покидают журнал, напуганные революц. образом мыслей новых сотрудников, а также кажущимся «утилитаризмом» в вопросах эстетики. Уход видных писателей-реалистов не мог не сказаться на худож. уровне отдела прозы журнала.

«С.» ведет резкую полемику с либеральной и консервативной журналистикой, становится трибуной революц. просветителей 60-х гг. Осн. тон критич. и публицистич. отделам «С.» задают статьи и рецензии Чернышевского и Добролюбова. Программной для журнала стала работа Н. Г. Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855—56).

К исходу 1858 «С.» — по преимуществу журнал политический, хотя беллетристика и лит. критика по-прежнему занимают в нем много места. Отчетливо проводится мысль о том, что крестьянство — гл. революц. сила общества. В период подготовки крест. реформы 1861 «С.», как и др. журналы, уделял большое внимание обсуждению условий отмены крепостного права. Критика феодально-крепостнич. общества, обсуждение проблем земли, выкупа, гражд. свобод, занимавшие много места в журнале и специальном приложении к нему («Устройство быта помещичьих крестьян»), велись с т. з. интересов крепостного крестьянства. Статьи, посв. общинному землевладению, характеризуют утопич. социализм революционеров-разночинцев той поры и роль Чернышевского как одного из родоначальников рус. крест. социализма. Журнал в завуалированной форме показывал невозможность решения крест. вопроса путем реформ сверху, пропагандировал революц. путь уничтожения крепостнич. системы, объединял революц.-демократич. деятелей (М. Л. Михайлов, Н. В. Шелгунов, Н. А. Серно-Соловьевич, Н. Н. и В. А. Обручевы и др.). К 1859—61 относится полемика «С.» с «Колоколом», отражавшая различное понимание задач рус. демократии в период подъема крест. революции. В полемике с журн. «Время» и «Эпоха» (1861—65) «С.» резко осуждал консервативные идеи мирного пути развития России, отстаивал связь лит-ры с задачами освободит. движения.

Большую роль в «С.» играл сатирич. отдел «Свисток» (всего 9 выпусков; 1859—63), создателем и осн. автором к-рого был Добролюбов. В сатирич. фельетонах, стихотворных пародиях «Свистка» он развернул борьбу против либерализма и «чистой поэзии», уводивших читателя от злободневных обществ. вопросов.

Смерть Добролюбова в 1861, приостановка «С.» в июне 1862 на восемь месяцев и арест Чернышевского были сильным ударом по журналу. Некрасову удалось в янв. 1863 возобновить издание, но потери были невосполнимы, и «С.» не удалось подняться на прежнюю высоту. В новую редакцию вошли, кроме Некрасова, М. Е. Салтыков, М. А. Антонович, Г. З. Елисеев, А. Н. Пыпин. Вскоре Салтыков, во многом не согласный с Пыпиным, Антоновичем и Елисеевым, вышел из редакции (1864), а его место занял Ю. Г. Жуковский, писавший эклектич. статьи преим. на экономич. темы. В 1863—66 в «С.» опубл. беллетристич. произв.: написанный Чернышевским в Петропавловской крепости

- 21 -

роман «Что делать?», «Трудное время» В. А. Слепцова, «Подлиповцы» и «Горнорабочие» Ф. М. Решетникова, «Нравы Растеряевой улицы» Г. И. Успенского, рассказы Салтыкова, а также стихи Некрасова и др. материалы, продолжавшие традиции «С.» дореформенной поры.

В публицистике и критике четкая идейная линия проявлялась не всегда. Наряду с циклом Салтыкова «Наша общественная жизнь» и его рецензиями все большее место занимают статьи Елисеева, к-рый недоверчиво относился к революц. формам борьбы. Претендовавший на роль идейного руководителя журнала, Ю. Жуковский проповедовал прудонизм, предлагая мирное решение рабочего вопроса, скрыто полемизировал с Чернышевским. Уступками реформизму отличались выступления Э. К. Ватсона (напр., «Огюст Конт и позитивная философия», 1865). Непоследовательность позиции журнала в 1863—66 определялась и составом сотрудников, и серьезными противоречиями внутри редакции. Она отразилась, в частности, в полемике «С.» с «Русским словом» по широкому кругу обществ. проблем, изобиловавшей резкими суждениями и взаимными обвинениями. Все же в трудных условиях спада революц. движения и наступления реакции «С.» оставался лучшим демократич. журналом эпохи. Редакция, и прежде всего Некрасов, вела мужественную борьбу с цензурой. Положение особенно осложнилось после принятия нового закона о печати (апр. 1865), отменявшего предварительную цензуру. В июне 1866 журнал был закрыт.

Лит.: Евгеньев-Максимов В., «Современник» в 40—50-х гг., Л., 1934; его же, «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, Л., 1936; Козьмин Б. П., Журнал «Современник» — орган революц. демократии. Журнально-публицистич. деятельность Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, М., 1957; Сикорский Н. М., Журнал «Современник» и крест. реформа 1861 г., М., 1957; его же, «Современник» — журнал революц. демократии 60-х гг., М., 1962; Очерки по истории рус. журналистики и критики, т. 2, Л., 1965; История рус. журналистики XVII—XIX вв. Под ред. А. В. Западова, 2 изд., М., 1966; Боград В., Журнал «Современник», 1847—1866. Указатель содержания, М. — Л., 1959.

Н. М. Сикорский.

3) Рус. ежемес. «журнал литературы, политики, науки, истории, искусства и общественной жизни». Выходил в Петербурге в 1911—15. Официальный ред. — П. В. Быков, с № 5 за 1914 — В. Е. Трутовский. Организован А. В. Амфитеатровым при деятельном участии М. Горького, к-рый в конце 1911 отказался под влиянием В. И. Ленина от сотрудничества в журнале, ориентировавшемся на смягчение противоречий между различными направлениями в социалистическом движении. Так же краток (сент. 1912 — апр. 1913) был второй период близости Горького к «С.». Фактич. руководство В. М. Чернова, В. С. Миролюбова, позднее Е. А. Ляцкого и Н. Суханова сделало из «С.» «...помесь народничества с марксизмом...» (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 25, с. 153). Беллетристич. отдел, по замыслу Горького, должен был собрать лучшие лит. силы; однако неустойчивость политич. направления журнала, уход Горького и отсутствие определенной эстетич. программы лишили журнал серьезной лит. репутации; ее не могли поддержать выступления отд. крупных писателей (Горький, М. Коцюбинский, Е. Чириков, Шолом-Алейхем, А. Белый, позже — А. Ремизов, Е. Замятин и др.). В 1911—13 «С.» постоянно печатал материалы по истории рус. лит-ры (Н. Пиксанов об А. С. Грибоедове, П. Быков о М. Л. Михайлове, Ю. Стеклов об А. И. Герцене и Н. Г. Чернышевском и др.). Среди поэтов «С.» — А. А. Блок, И. А. Бунин, Д. Бедный, Н. Клюев, Саша Черный. В 1914—15 критич. отдел вели Евг. Лундберг и С. П. Бобров. Много места в журнале занимала переводная лит-pa (Г. Уэллс, Р. Тагор, Б. Шоу, Эса ди Кейруш и др.).

Лит.: [Редакционные проспекты], «Современник», 1912, № 8, 12; Горьковские чтения. 1964—1965, М., 1966, с. 99—105,

- 22 -

111—17; М. Горький и лит-ры заруб. Востока, М., 1968, с. 272—79; Муратова К. Д., М. Горький и журнал «Современник», в кн.: Горьковские чтения. К 100-летию со дня рождения писателя, М., 1968.

Н. В. Котрелев.

4) Сов. изд-во Комитета по печати при Совете Министров РСФСР и Союза писателей РСФСР. Создано в Москве в 1970 с целью издания произведений совр. писателей РСФСР, переиздания классики, выпуска книг по лит-ведению и критике. Осн. разделы изд-ва: «Библиотека российского романа», «Библиотека поэзии „Россия“», «Новинки „Современника“», «Наш день» (карманная библиотека «С.»), «Классическая библиотека „Современника“», «Первая книга». Изд-во имеет редакции: рус. прозы, рус. поэзии, лит-ры народов РСФСР, критики и лит-ведения, редакцию по работе с молодыми авторами. Предполагаемый объем книжной продукции — ок. 300 назв. в год. Директор изд-ва — Ю. Л. Прокушев.

Лит.: Знакомьтесь: «Современник», «Книжное обозрение», 1971, 30 апр.

И. И. Подольская.