764

ПИСЬМО́ — средство закрепления речевой информации при помощи начертат. знаков или рисунков. П. делится на типы, в зависимости от того, какие элементы речи передаются знаками: 1) фразографич. П., передающее целые сообщения, графически почти не расчлененные на слова, включает 2 вида — картинную пиктографию (от лат. pictus — нарисованный) и древнейшие условные знаки (знаки собственности, табу, символич. элементы первобытного орнамента и др.), тоже передававшие целые сообщения; 2) логографич. (от греч. λόγος — слово) и идеографич. П. (от греч. ἰδέα — понятие), знаки к-рого (изобразительные и условные) передают слова или понятия; 3) морфемографич. П., знаки к-рого передают морфемы; 4) слоговое (силлабическое); 5) звуковое; последний тип П. подразделяется на консонантное, знаки к-рого передают только согласные звуки, и консонантно-вокализованное, знаки к-рого передают как согласные, так и гласные звуки.

Рис. 1. Образцы пиктограмм: а — пиктографическая запись амер. индейцев об условиях обмена 30 убитых на охоте (знак ружья) бобров на бизона, морскую выдру и овцу; б — пиктографическое письмо эскимоса о событиях охотничьей поездки.

765

Нек-рые ученые (И. Гельб, И. М. Дьяконов и др.) пиктографию не относят к П. (т. к она не отражает форм речи и не образует устойчивых систем П.), а консонантное П. считают разновидностью слогового (с произвольным или нулевым значением гласных звуков в слоге); не всеми признается также, как особый тип П., морфемографич. П. Возможна классификация П. и по графич. признакам (независимо от языкового значения знаков). Напр., пиктографич. П., средство к-рого — изображения (пиктограммы), иероглифич. П., средство к-рого — иероглифы, частично сохраняющие изобразит. форму, связанную с их значением (егип., кит., хеттская иероглифика); клинописное П., знаки к-рого — условные комбинации клинообразных черточек (шумерская, ассиро-вавилонская, угаритская и др. виды клинописи); линейное П. (напр., финикийское, греч., лат., рус), знаки к-рого — сочетания прямых или закругленных линий.

Исторически сложившееся П. того или иного народа с устойчивым значением и формой знаков наз. системой П. Совокупность осн. знаков системы П., расположенных в традиц. последовательности, наз. алфавитом, а осн. (алфавитные) знаки звуковых систем П. — буквами. В развитых системах П. наряду с буквами применяются дополнит. знаки, в т. ч.: 1) цифры и спец. науч. знаки — обозначения чисел и науч. терминов; 2) знаки пунктуации — для обозначения интонаций, смысловых оттенков и для членения речи (последнюю функцию выполняют также пробелы между словами); 3) диакритич. знаки — для уточнения (напр., франц. é, è, ê) или изменения звукового значения (напр., чеш. č) алфавитных знаков; 4) лигатуры (от лат. ligo — соединяю) — графич. сочетания двух или неск. алфавитных знаков, обозначающих один звук (напр., нем. sch).

Первоначальное П. было пиктографическим; памятники его (пиктограммы) представляли собой или изобразит. композиции повествоват. характера (рис. 1, а), или же серии связанных друг с другом рисунков, как бы «рассказы в картинках» (рис. 1, б). Наиболее раннее время формирования пиктографич. П. — эпоха мезолита или неолита, т. к только в эту эпоху изолированные изображения животных, характерные для верхнего палеолита, сменились сюжетными композициями повествоват. характера, к-рые могли служить для передачи сообщений. Возникновение П. было обусловлено образованием в тот период более сложных форм общности людей — племен и союзов племен, нуждавшихся в закреплении их обычаев, ритуально-магич. текстов и в передаче на расстояние военных, охотничьих и др. сообщений. Другая разновидность первоначального П. — древнейшие условные начертат. знаки — известна с конца верхнего палеолита и мезолита (рис. 2); многие из этих знаков перешли в пиктографическое, а затем и в логографич. П.

Пиктографич. П. не требовало обучению грамоте и было доступно для всех представителей племени, знакомых с его традиционной символикой; это соответствовало доклассовому характеру родоплеменных общин. Однако пиктограммы могли передавать лишь простейшие сообщения. Поэтому по мере развития общества пиктографич. изображения расчленялись на отд. изобразит.

766

знаки, к-рые все более стабилизировались. Постепенно за каждым знаком закреплялось значение слова. В результате же пиктография преобразовывалась в более совершенное, но сложное логографич. П. Формирование древнейших систем этого П. — егип., переднеазиат., протоинд., критской, кит. — относится к концу 4-го — нач. 2-го тыс. до н. э. и обусловлено возникновением гос-в, нуждавшихся в упорядоченном П. Чисто логографич. системы П. (напр., др.-кит., шумерская) встречались редко. На ранних этапах они обычно включали элементы пиктографии, позднее — морфемные, слоговые или звуковые знаки, но и при этих условиях требовалось множество знаков. Это делало логографич. П. доступным лишь для немногих — жрецов, гос. чиновников, писцов.

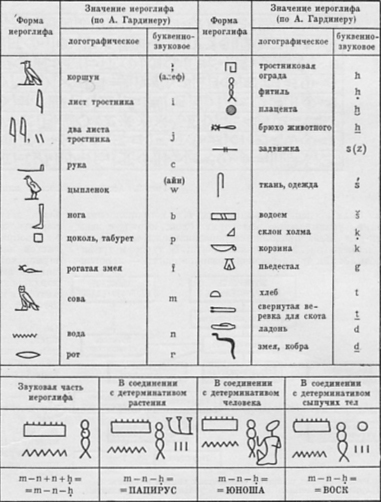

Рис. 2. Египетское письмо.

Переходный от пиктографии к логографии характер имели: П. о-ва Пасхи, П. ацтеков, древнейшие (конец 4-го тыс. до н. э.) памятники егип. П. — надписи на палице «царя» Скорпиона, на таблице фараона Нармера и др.

С нач. 3-го тыс. до н. э., после того как образовались гос-ва Верх. и Ниж. Египта, егип. П. преобразовалось в логографически-консонантную систему со все возраставшим применением консонантно-звуковых знаков.

767

Консонантное развитие егип. П. было обусловлено тем, что корневые основы егип. слов строились из согласных; гласные же, как бы прослаивающие корневую основу, служили лишь для образования грамматич. форм и производных слов. Однако мн. егип. слова, переданные одними консонантными знаками, графически выглядели омонимами. Для уточнения их значения и произношения были введены детерминативы, т. е. непроизносимые знаки, указывающие категорию слов; наряду с этим нек-рые слова продолжали передаваться в егип. П. логограмами (рис. 2). Изменялось егип. П. также и графически. Знаки древнейшей его разновидности — иероглифы — имели изобразит. форму и применялись гл. обр. для монументальных надписей, реже — на погребальных папирусах. Более поздняя — иератич. разновидность, возникшая на основе иероглифич. П. в нач. 3-го тыс. до н. э., применялась гл. обр. на мягких материалах; знаки ее почти утеряли изобразительность. Демотич. разновидность появилась в 7 в. до н. э., отличалась скорописной формой и первоначально использовалась гл. обр. для деловой переписки. После утраты Египтом самостоятельности егип. П. было вытеснено сперва греч. и лат., а впоследствии — араб. П. Последние иератич. надписи — 3 в., иероглифич. — 4 в., демотич. — 5 в. н. э. Дешифровано египетское П. в 20-х гг. 19 в. Ж. Ф. Шампольоном.

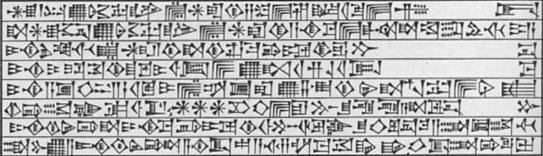

Рис. 3. Ассиро-вавилонская клинопись.

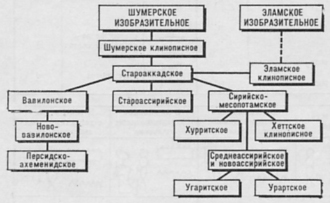

Рис. 4. Схема развития важнейших систем клинописи. Прерывистой линией обозначен вероятный путь развития.

Логографически-слоговой характер постепенно приобрело переднеазиат. П. Древнейшие его памятники принадлежат шумерам и относятся ко 2-й пол. 4-го тыс. до н. э., ко времени возникновения у шумеров первых гос-в. Это — каменные и глиняные таблички хоз. содержания, выполненные письменами, логографическими

768

по значению и изобразительными по форме. Однако уже с нач. 3-го тыс. до н. э. нек-рые однослоговые логограммы начинают использоваться как слоговые знаки. Одновременно письмена утрачивают изобразительность, превращаясь к сер. 3-го тыс. до н. э. в комбинации клинообразных черточек. Это было обусловлено материалом П. — глиной, на к-рой вследствие ее вязкости было легче выдавливать клинообразные знаки, чем чертить линии. Логографически-слоговое значение и клинообразную форму сохранило и большинство других систем письма Передней и М. Азии, происходящих от шумерского П., — эламское П. (с 3-го тыс. до н. э.), древнейшее аккадское (с нач. 3-го тыс. до н. э.) и ассиро-вавилонское П. (сер. 3-го — 1-е тыс. до н. э.) (рис. 3), хеттская клинопись (2-е тыс. до н. э.) (параллельно с сер. 2-го тыс. по 8 в. до н. э. хетты применяли иероглифич. П.), урартская клинопись (нач. 9 в. — нач. 6 в. до н. э.). Особый, слого-звуковой характер имела перс. клинопись, применявшаяся в 6—4 вв. до н. э. в гос-ве Ахеменидов и дешифрованная в 19 в. Г. Гротефендом и Г. Роулинсоном. Дешифровка перс. клинописи облегчила дешифровку ассиро-вавилонской (сер. 19 в.), а затем шумерской, урартской и др. клинописных систем (конец 19 — нач. 20 вв.). Консонантно-звуковой характер имела угаритская клинопись (15—14 вв. до н. э.) (рис. 4). После падения государства Ахеменидов все системы клинописи были вытеснены греческим и арамейским П.

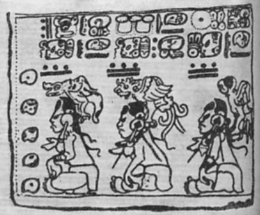

Рис. 5. Образец письменности майя.

Логографически-слоговой была и наиболее развитая письменная система Америки — П. майя (нач. н. э. — 16 в.) (рис. 5). Большинство ее знаков имело слоговое

769

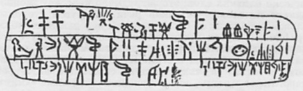

значение и изобразительную, но сильно стилизованную форму; часть знаков представляла собой логограммы (цифровые, календарные, астрономические и др.), а также служила детерминативами. Иероглифич. тексты сопровождались пиктографич. изображениями. Дешифровка П. майя осуществлена Ю. В. Кнорозовым. Логографически-слоговой была, по-видимому, и еще недешифрованная «протоиндийская» письменность (сер. 3-го — сер. 2-го тыс. до н. э.), открытая в 20—30-х гг. 20 в. при раскопках в долине р. Инд, в городах Хараппа и Мохенджо-Даро (рис. 6).

Рис. 6. Печати с надписями из Мохенджо-Даро.

Из древнейших логографич. систем наиболее продвинулась по пути превращения в слоговое П. критская письменность (рис. 7). Критское П., открытое в конце 19 — нач. 20 вв., подразделяется на 4 историч. разновидности: иероглифич. А (ок. 2100—1900 до н. э.) и Б (ок. 1900—1700 до н. э.); линейное А (ок. 1750—1400 до н. э.) и Б (ок. 1400—1200 до н. э.). Почти все памятники иероглифич. П. и линейного А найдены на о-ве Крит, что указывает на местное, критское использование этого П.; памятники линейного Б найдены как на о-ве Крит, так и в Греции — в Пилосе, Микенах и др. Линейное Б дешифровано в 50-х гг. 20 в. М. Вентрисом и Дж. Чедвиком; в результате установлено, что это П. передавало древнегреч. язык ахейских завоевателей Крита, получило распространение в Микенской Греции и было забыто после дорийского завоевания Греции и Крита (ок. 1200 до н. э.). Иероглифич. и линейное А еще не дешифрованы; применялись до ахейского завоевания Крита (14—13 вв. до н. э.) и, видимо, служили для передачи языка его догреч. (минойского) населения. На базе критского линейного П. возникло чисто слоговое кипрское П. (сер. 1-го тыс. до н. э.), дешифрованное в 70-х гг. 19 в. Дж. Смитом, И. Брандисом и М. Шмидтом.

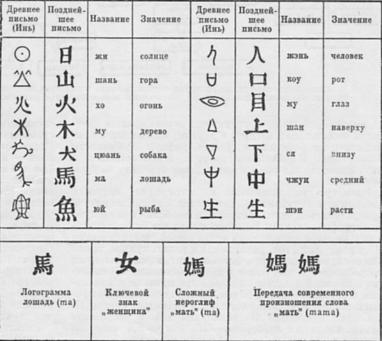

По иному пути — от логографии к морфемографии — развивалось кит. П. (рис. 8). Такой путь развития, обусловленный особенностями кит. яз., обеспечил то, что из всех древних логографич. систем только кит. П. сохранилось до нашего времени. Морфема является мельчайшим семантич. элементом языка; поэтому морфемография позволяет обходиться меньшим количеством разных знаков, чем логография. Древнейшие памятники кит. П. (сер. 2-го тыс. до н. э., эпоха Инь) — надписи для гадания, выполненные изобразительными и условно-символич. иероглифами на костях и черепашьих щитах. Иньские иероглифы обозначали слова, т. е. являлись логограммами. Дальнейшее развитие кит. П. было обусловлено тем, что слова др.-кит. яз. были однослоговыми, а впоследствии путем их сложения образовались двух-, трех- и даже четырехслоговые слова, поэтому и

770

иероглифы, первоначально обозначавшие др.-кит. однослоговые слова, стали применяться для соответствовавших им однослоговых морфем новых многослоговых слов. В результате кит. П. преобразовалось из логографического в морфемографическое. Большое влияние на развитие кит. П. оказало также фонетич. сходство мн. кит. однослоговых слов, а впоследствии и соответствовавших этим словам морфем. Иероглиф, первоначально обозначавший одно из таких слов (или морфем), затем начинал применяться и для передачи др. слов (морфем), фонетически с ним сходных; значение же такого многозначного иероглифа (фонетич. морфемограммы, или иначе, фонетика) уточняется детерминативом (ключевым знаком). Так, иероглиф «лошадь» (ma) стал применяться для обозначения сходно звучащего с ним слова «мать» с присоединением в последнем случае детерминатива «женщина». Наряду с этим, наиболее распространенным в совр. кит. П. способом, в нем сохраняется также передача нек-рых слов (или морфем) одним семантич. знаком (напр., знак «человек») либо сочетанием неск. таких знаков (напр., знаки «рот»+«птица»=«петь» или «солнце»+«луна»=«свет»). Совр. кит. П. использует 6—8 тыс. иероглифов, в основе к-рых лежит св. тысячи фонетич. морфемограмм (фонетиков) и 214 детерминативов (ключевых знаков). Кит. П. послужило основой для большинства систем П. Дальнего

Рис. 7. Глиняная таблица с надписью критским слоговым письмом.

Рис. 8. Китайское письмо.

771

Востока — японской, корейской, вьетнамской (с нач. 20 в. пользуются лат. П.) и др.

Логографич. тип П. оказывал немалое влияние на особенности лит-ры народов, применявших это П. Так, многие логограммы, будучи непосредственно связаны не с фонетикой, а со значением слов, могли использовать для обозначения неск. синонимов и даже семантически близких слов; это затрудняло передачу эмоционально-смысловых оттенков речи. С другой стороны, сложные понятия и слова нередко передавались логографич. П. путем придания иероглифу, наряду с его первоначальным конкретным, нового символич. значения (напр., передача в егип. П. слова «царь» иероглифом «пчела»), а также путем сочетания двух-трех иероглифов (напр., кит. «женщина»+«крыша»=«мир», «тишина»). Поэтому лит. тексты получили дополнительный стилистически-смысловой оттенок в зависимости от внутренней графич. структуры иероглифов, в частности от сочетания их друг с другом, иногда даже применялись не фонетич., а графич. рифмы. Особенности логографич. П. наиболее широко использовались в кит. классич. лит-ре, что затрудняет передачу ее буквенным П.

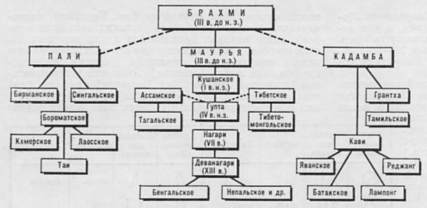

Рис. 9. Генеалогическая схема развития систем письма, возникших на основе брахми. Прерывистыми линиями обозначены вероятные пути развития.

Несмотря на появление в логографич. системах слоговых и звуковых знаков, почти ни одна из них не превратилась в чисто слоговую, а тем более в звуковую. Логографич. системы П. становились все более неудобными по мере расширения круга людей, пользующихся П., кроме нужд гос. управления и религ. культа, также для обслуживания торг., бытовых, лит. и иных массовых потребностей и тем более с возникновением публицистич., научной и худож. лит-ры. Это привело к появлению с сер. 2-го — нач. 1-го тыс. до н. э. новых, более простых последовательно слоговых и звуковых систем П.

Слоговые системы П. возникали или в результате внутр. эволюции логографич. П. (напр., критское П.) или путем вокализации консонантного П. (напр., инд., эфиопское П.) или же создавались искусственно в дополнение к заимствованному логографич. П. (напр., японское, корейское П.). Количество разных слогов в любом языке значительно меньше, чем количество слов и даже морфем, но больше, чем количество фонем. Поэтому слоговые системы П. оказывались удобными лишь для немногих языков (напр., для японского, отчасти для нек-рых индийских), отличавшихся ограниченным слоговым составом.

Наибольшее распространение слоговое П. получило в Индии и сопредельных с ней странах (рис. 9). После исчезновения протоинд. П. (3—2-е тыс. до н. э.) в течение почти тысячи лет никаких сведений о существовании П.

772

в Индии не имеется. Первые упоминания о П. относятся к 6—4 вв. до н. э. (в сборниках сутр, у грамматика Панини и др.), а первые датированные памятники П. (наскальные эдикты царя Ашоки, монеты и др.) — к 3 в. до н. э. Памятники эти выполнены двумя слоговыми системами — брахми и кхарошти, различавшимися гл. обр. лишь формой знаков и направлением П. Большинство исследователей считает, что обе системы возникли путем вокализации консонантно-звукового П.: брахми — из финикийского или арамейского, кхарошти — из перс.-арамейского. Менее вероятна гипотеза нек-рых европ. и инд. ученых (К. Шамашастри, С. К. Чаттерджи, Г. Х. Оджха и др.) о связи брахми с протоинд. П.; ее уязвимое место — тысячелетний разрыв между памятниками этих систем П. От брахми происходят все слоговые системы Индии, Бирмы, Камбоджи, Лаоса, Таиланда, части Китая (Тибет, внутренняя Монголия), в т. ч. П. деванагари, сформировавшееся в 13 в. и являющееся гос. П. Инд. республики. От южносемитского консонантного П. происходит и эфиопское П., сформировавшееся в 13 в.

Иное происхождение у кор. и япон. П. И Корея, и Япония еще в первых веках н. э. заимствовали кит. П. Первоначально оно использовалось для кит. яз., к-рый неск. столетий был для корейцев и японцев единственным лит. языком. Для кор. и япон. языков кит. иероглифы начали применяться лишь с 4—8 вв. Очень облегчило применение кит. иероглифов для передачи кор. и япон. языков то, что многие из кит. иероглифов (подобно нашим цифрам) непосредственно связаны не с фонетикой, а со значением слов. Наоборот, затрудняло передачу иероглифами кор. и япон. языков то, что в них (в отличие от кит. яз.) слова грамматически изменяются; первоначально именно для передачи грамматич. изменений слов и были созданы в Японии и Корее слоговые системы П. Япон. слоговая система — кана — начала формироваться на основе кит. иероглифов с 8 в. В наст. время кана включает 46 осн. знаков и имеет 2 графич. разновидности — катакану и хирагану. Кор. лигатурно-звуковая система была разработана в сер. 15 в.; первоначальное ее назв. хунмин чоным, современное — кунмун (гос. письмо). В основе ее лежит ок. 40 звуковых знаков. Знаки эти всегда применяются в лигатурно-слоговых сочетаниях; каждому соответствует особая литера. Кунмун — гос. П. КНДР; в Юж. Корее частично сохранилось применение китайских иероглифов. С 10 в. н. э. было приспособлено китайское П. также для передачи вьетнамского языка; в начале 20 в. Вьетнам перешел на звуковое П., построенное на латинской основе, но с обозначением 6 тонов вьетнам. яз.

Развитие звукового П. началось с возникновения консонантных, а не консонантно-вокализованных систем. Это объяснялось трудностью выделения гласных и согласных из естественной фонетич. единицы речи — слога. Трудность эта ослаблялась лишь в тех языках (егип., семитских), в к-рых корневые основы слов строились из одних согласных, а гласные, как бы прослаивая основу, служили для образования грамматич. форм. Именно благодаря такому строению корневых основ, усиливавшему значение согласных, последние легче выделялись из слова. Впервые консонантные знаки появились в егип. П., но здесь они сочетались с логограммами. Первые же последовательные консонантные системы были созданы во 2-м тыс. до н. э. финикийцами, угаритянами и др. западно-семит. народами. Наибольшее

773

значение имело финикийское П., т. к от него ведут происхождение почти все последующие звуковые системы П. мира. Древнейшие его памятники (надписи Ахирама, Абдо, Шафатбаала, Асдрубаала и др.) — 12—11 вв. до н. э., позднейшие — 2—3 вв. н. э.; к нач. н. э. финикийский язык и финикийское П. вытесняются близкими к нему арамейскими языком и П. Финикийский алфавит включал 22 буквы, обозначавшие согласные звуки. Каждая буква имела название. Буквы располагались в алфавите, в определ. порядке. Направление П. — справа налево. Дешифровано это П. в сер. 18 в. аббатом Ж. Ж. Бартелеми и Дж. Суинтоном. Поздней его формой было пунич. П., применявшееся в 4—2 вв. до н. э. в Карфагене, а после завоевания Карфагена перешедшее в новопунич. П.

Рис. 10. Финикийский алфавит.

Еще ранее финикийского П. зап. семитами были созданы др. системы консонантного и слогового П. Почти каждая из них считается теми или иными учеными родоначальницей финикийского П. (рис. 10). Одна из них применялась в 15—14 вв. до н. э. в финикийском г. Угарите. Угаритские буквы под ассиро-вавилонским влиянием имели клинообразную форму. После разрушения Угарита (ок. 1200 до н. э.) П. это было забыто. Открыто оно при раскопках 1929—30, а в нач. 30-х гг. дешифровано Э. Дормом, Ш. Виролло и Х. Бауэром. В 1949 найдена таблица с угаритским алфавитом. 2-я разновидность западносемитского П. — протосинайское П., открытое в 1904—05 на Синайском п-ове, где в 18—15 вв. до н. э. находились егип. рудники; частичная его дешифровка (сперва А. Гардинером, затем У. Ф. Олбрайтом) показала, что надписи сделаны на семит. языке. На основе близости формы протосинайских знаков к егип. иероглифам

774

и к финик. буквам возникла гипотеза (А. Гардинер, К. Зете, В. В. Струве и др.), что они были промежуточным звеном между теми и другими. 3-я разновидность — надписи 18—13 вв. до н. э., принадлежавшие доеврейскому населению Палестины — ханаанеям. Ханаанейские надписи, открытые в 30-х гг. 20 в., включают ок. 30 консонантных знаков, близких по форме к финикийским и протосинайским. В связи с этим выдвинуты две гипотезы: 1) это П. — переходная форма от протосинайского к финикийскому (А. Гардинер, Т. Х. Гастер); 2) это П. — родоначальник и того и другого (У. Ф. Олбрайт, Д. Н. Фридман, Ф. М. Гросс). Особое место занимает библосское слоговое П. нач. 2-го тыс. до н. э., включавшее ок. 120 знаков, открытое в 20-х гг. 20 в. М. Дюнаном и в 40-х гг. частично дешифрованное Э. Дормом. П. это, как самое древнее из зап.-семитских, тоже выдвигается в качестве их общего родоначальника. Вопрос о происхождении финик. П. еще не решен. Но почти одновременное возникновение у семитов разных по графике, но одинаковых по типу звуковых систем П. обусловлено тем, что и у финикийцев, и у угаритян, и в меньшей мере у ханаанеев была высоко развита торговля, а торг. записи и расчеты требовали П., максимально простого для использования, т. е. звукового. Возникновению звукового П. для семитских яз. способствовало, кроме того, консонантное построение их корневых основ, акцентировавшее согласные звуки и облегчавшее их выделение из слова, а также знакомство этих народов с егип. консонантными знаками.

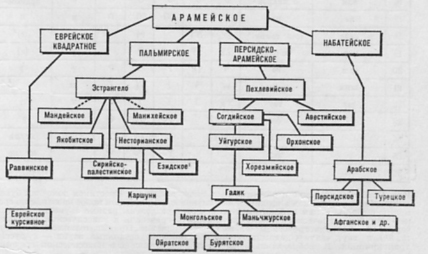

Распространение звукового П., начавшееся еще с первых веков 1-го тыс. до н. э., было обусловлено простотой этого П., обходившегося всего 20—30 знаками, а также развитием междунар. связей. Распространение звукового П. происходило по двум направлениям. На Востоке на основе финикийского возникло арамейское П., от к-рого происходят все консонантно-звуковые и нек-рые иные системы П. Азии. На Западе тоже на основе финикийского сформировалось греч. П., от к-рого происходят почти все консонантно-вокализованные системы П. (рис. 11).

Рис. 11. Генеалогическая схема развития систем письма, возникших на арамейской основе. Прерывистыми линиями обозначены вероятные пути развития.

Большое значение арамейского П. (древнейшие его памятники — 9—8 вв. до н. э.) было обусловлено крупной ролью арамейцев в адм.-хоз. жизни Передней и Малой Азии. Арамейское П. стало одной из двух (наряду с клинописью) гос. систем письма Ассирии, Нововавилонского

775

царства и гос-ва Ахеменидов. В первоначальном арамейском П. и в древнейших системах П., происходящих от него, гласные не обозначались; позже они обозначались надстрочными и подстрочными значками или же определ. согласными буквами, передававшими звуки, близкие по артикуляции к гласным (т. н. способ matres lectionis); реже для гласных создавались самостоят. буквы (авестийское, уйгурское, монгольское, маньчжурское П.). Почти во всех вост. системах П. строки шли справа налево. Для более поздних систем (евр. квадратная, эстрангело, арабская и др.) характерна декоративность графики, в частности разная форма букв

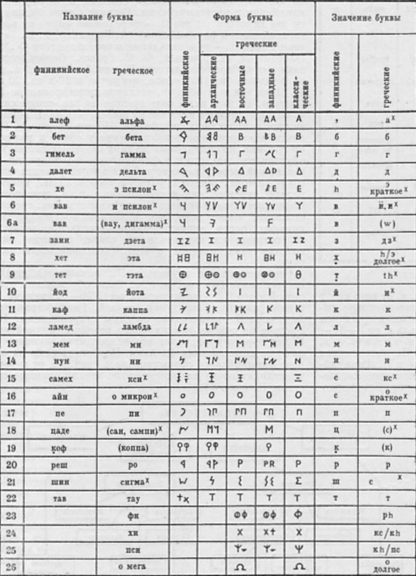

Рис. 12. Происхождение и развитие греческого алфавита. Крестиком помечены буквы, получившие в греческом алфавите новое звуковое значение или новое название по сравнению с финикийским алфавитом. Косой чертой разделены разные звуковые значения нек-рых букв греческого алфавита в восточногреческом и классическом (справа от черты) и в западногреческом (слева от черты) письме. Придыхательные звуки (h, ph, th, kh) и звук «вау» («дигамма») даны в латинской, остальные звуки — в русской транскрипции. В скобки заключены буквы, сохранившие в классическом греческом письме только цифровое значение.

776

в зависимости от их места в слове; последнее обеспечивало бо́льшую скорость П. Все вост. системы звукового П. подразделялись на 4 родословные ветви: евр., сирийскую, иран. и арабскую. Развитие их связано с развитием иудаизма (евр. ветвь), вост. христианства (сирийская ветвь), зороастризма (иран. ветвь) и мусульманства (араб. ветвь).

Евр. П. графически выделилось из финикийского в конце 2-го тыс. до н. э.; старейшие памятники — земледельч. календарь из Гезира (10 в. до н. э.), остраки из Самарии (9 в. до н. э.), надпись в Силоамском туннеле (ок. 700 до н. э.) и др. П. это почти совпадало с финик. П. В результате двухвекового подчинения Вавилону и Персии евреи перешли на арамейское П. В 3—2 вв. до н. э. на его основе возникло евр. квадратное П., применяемое ныне в гос-ве Израиль, а в 11 в. н. э. — раввинское П., из к-рого развились курсивные евр. почерки.

Почти все системы сирийского П. служили для передачи арамейского яз. Сирии и Палестины, распространялись вместе с вост. христианством и дробились вместе с его дроблением на секты. Важнейшие его виды: пальмирское П. (2—1 вв. до н. э. — 3 в. н. э.); эстрангело (1—6 вв. н. э.); сирийско-палестинское, несторианское и якобитское П., возникшие из эстрангело в связи с расколом в 5 в. н. э. сирийских христиан на секты мелкитов, несториан и якобитов; мандейское, манихейское и езидское П., обслуживавшие учения, сочетавшие христианство с зороастризмом, буддизмом и иудаизмом; каршуни — П. сирийских христиан, перешедших на араб. яз.

Древнейшими системами П. иранской ветви были: применявшиеся в Парфии перс.-арамейское П. и сформировавшееся на его основе во 2 в. до н. э. пехлевийско-аршакидское П.; появившееся в 3 в. н. э. пехлевийско-сасанидское П., авестийское П., созданное в 3—4 вв. н. э. (священная книга зороастризма Авеста). После завоевания Ирана арабами (7 в.) и пехлевийское, и авестийское П. были вытеснены араб. П. На основе пехлевийского еще до н. э. возникло П. Согдианы, а в 3 в. н. э. — П. древнего Хорезма; в 8 в. их тоже вытеснило араб. П. На пехлевийской основе сформировалось к 6 в. н. э. в Центр. Азии древнейшее тюркское — орхоно-енисейское П. и сменившее его позднее уйгурское П. В 13 в. оно было заимствовано, а в 14—16 вв. перестроено монголами; наряду с этим П. монголы применяли тибет. квадратное П. (происходившее от инд. слогового П. гупта). После монг. завоевания Маньчжурии (13 в.) монг. П. начинают применять маньчжуры, а в 17—18 вв. приспосабливают его к своему языку. В 18—19 вв. монг. П. заимствуют буряты. С конца 18 в. у маньчжуров маньчжурские языки и П. постепенно вытесняются китайскими. У бурят

777

(с 1939) и в МНР (с 1941) введены системы П., построенные на рус. основе.

Рис. 13. Генеалогическая схема развития систем письма, возникших на греческой основе. Прерывистыми линиями соединены системы письма, на к-рые греческое письмо оказало лишь частичное влияние.

Араб. П. сформировалось из набатейского варианта арамейского П. Древнейшие араб. надписи — три графитти (ок. 300 н. э.). В 7 в. возникли две графич. разновидности араб. П. — крупное и угловатое куфическое и более курсивное насх; на базе куфического в 10 в. в Африке и Испании создан почерк магриби, а на базе насх — почерки та’лик, сульс (10—12 вв.), гибридный насталик, сочетающий элементы насха (ок. 15 в.), та’лика и др. После образования Халифата (7 в.) араб. П. было введено у народов, завоеванных арабами, причем для передачи нек-рых звуков, отсутствовавших в араб. яз., были введены дополнит. буквы. В 20 в. мн. народы, применявшие араб. письмо, перешли на П., построенное на лат. основе (напр., Турция, Индонезия) или на рус. основе (народы сов. Ср. Азии и Кавказа). Ныне араб. П. применяется во всех араб. странах и, кроме того, в Иране, Афганистане, Пакистане, частично в Китае (Синьцзян), частично в Индии (для яз. урду и синдхи) и в Малайе.

Исторически первым консонантно-вокализованным П. было греч. П. (рис. 12). Древнейшие его надписи — 8—7 вв. до н. э. Это т. н. архаич. греч. П. почти совпадало по составу, значению и форме букв с финик. П. (отсутствовали лишь позже появившиеся буквы «фи», «хи», «пси», «о мега»). Обозначение гласных звуков было еще неточным. Направление П., как и у финикийцев, справа налево. Все это, а также совпадение алфавитного порядка и сходство назв. греч. и финик. букв. свидетельствует о происхождении греч. П. от финикийского. Но, заимствовав финик. П., греки перестроили его. Важнейшим изменением было введение букв для гласных звуков. Возникновение их было обусловлено тем, что корневые

778

основы греч. яз. состоят не только из согласных, но и из гласных. Преобразованию в гласные подверглись буквы финик. П., служившие для передачи отсутствовавших у греков полугласных и гортанных звуков. Был частично изменен греками и состав согласных букв. перестроена форма букв и их названия. Изменили греки и направление П. Первоначально они, подобно финикийцам, писали справа налево, затем стали писать строки попеременно, то справа налево, то слева направо

Рис. 14. Происхождение и развитие латинского алфавита. Буквы, заключенные в скобки, применялись редко.

Рис. 15. Алфавиты ирландского огамического и германского рунического письма.

779

(т. н. бустрофедон), а в 6—5 вв. до н. з. перешли к П. только слева направо. В соответствии с особенностями греч. диалектов возникло неск. местных разновидностей греч. алфавита, обычно объединяемых в две группы — вост.-греч. и зап.-греч. В 403 до н. э. на основе вост.-греч. П. был создан в Афинах т. н. классич. алфавит, получивший затем распространение во всей Греции и ее колониях. Одновременно, наряду с древнейшим капитальным (монументальным) почерком, развивались новые почерки: книжный унциальный, перешедший в 4—5 вв. н. э. в византийский устав; скоропись, промежуточный между уставом и скорописью минускульный почерк (с 8—9 вв. н. э.). В византийском П. оформилось деление букв на маюскульные (прописные) и минускульные (строчные) и в связи с изменениями фонетики языка изменились звуковые значения некоторых букв.

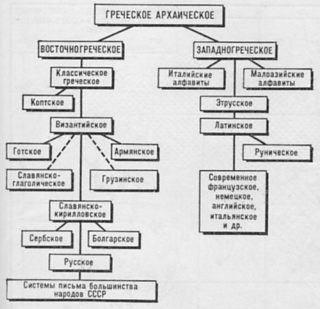

Рис. 16.

На зап.-греч. основе в сер. 1-го тыс. до н. э. возникли этрусское и лат. П. и алфавиты др. древних народов Италии — мессапов, венетов, фалисков, осков, сикулов, умбров и др. (рис. 13). На вост.-греч. основе развилось во 2—3 вв. н. э. П. принявших христианство потомков древних египтян — коптов, а в сер. 1-го тыс. н. э. — визант. П. На визант. основе сформировались: совр. греч. П., готское П. (создано в 4 в. н. э. епископом Ульфилой); слав., арм. и груз. П. Заимствование этрусками зап.-греч.

780

П., по-видимому, произошло в 8 в. до н. э. через греч. колонию в Ср. Италии — г. Кумы. Древнейший памятник — «алфавит Марсилианы» (ок. 700 до н. э.). В конце 1-го тыс. до н. э. этрусское П. вытесняется лат. П. Этрусские надписи прочитаны, но не интерпретированы из-за неизученности их языка. Вокализованно-звуковое П., наиболее точно передававшее фонетику речи, способствовало развитию и точному обозначению в памятниках лит-ры поэтич. ритмов и рифм.

Лат. П. ведет происхождение от зап.-греч. П. или через греч. колонистов г. Кумы или через этрусков (рис. 14). Древнейшие памятники — надпись на золотой пряжке конца 7 — нач. 6 вв. до н. э. из Пренесте («пренестинская фибула») и надпись на обломках каменного столба конца 6 в. до н. э., найденных на рим. форуме. Состав лат. алфавита неоднократно менялся и стабилизировался лишь ко 2—1 вв. до н. э. (23 буквы). В средние века он был пополнен буквами «йот» (j) и «дубль ве» (w), а буква v была дифференцирована на две буквы: v для звука v и u для звука u. В 1 в. н. э. графически лат. П. было представлено капитальным квадратным П. (употреблялось для надписей на твердых материалах и в книгах) и старым рим. курсивом. До 2 в. н. э. буквы лат. П. имели прописное начертание. Во 2 в. появляется и в 3 в. утверждается строчное начертание букв (первоначальный минускул). На его основе с 3 в. образовались

781

унциал и новый рим. курсив. Развитие последнего привело к П. меровингской Галлии, вестготской Испании и др. (т. н. нац. типы П. 6—7 вв.) и завершилось появлением в 8 в. каролингского минускула, к-рый преобразовался в 11—12 вв. в готич. П. В 14 в. каролингский минускул перешел в гуманистич. П. (Италия), ставшее основой для совр. лат. П.

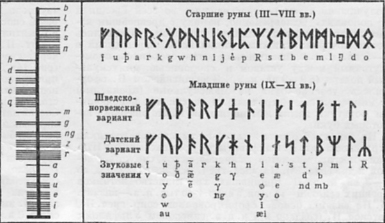

В период раннего средневековья лат. яз. был единств. письменным языком Зап. Европы; аналогичное значение имело и лат. П. Пережиточно сохранялись только у герм. племен — руническое П. (от герм. runa — тайна; древнейшие памятники — 1—3 вв., позднейшие — 14—16 вв.); у ирландцев — огамическое П. (от ирл. ogm — имя мифич. изобретателя П., древнейшие памятники — 4—6 вв. н. э.) (рис. 15). Первые лат. надписи на нем., англ. и ирл. языках — 7—8 вв., на франц. — 9 в., на исп., португ. и норв. языках — 12 в., на итал., швед., дат., венг. и чеш. языках — 13 в.

Слав. П. с 9 в. имело две разновидности, почти совпадавшие по составу, звуковому значению, названиям и алфавитному порядку букв, но различные по форме букв — глаголицу и кириллицу. Глаголица существовала недолго и применялась гл. обр. у юго-зап. славян. На основе кириллицы развилось рус., укр., белорус. сербо-хорв., болг. и македон. П.; до 70-х гг. 19 в. кирилловское П. применялось в Румынии. В 1941 на кирилловскую основу переведена письменность МНР. У народов СССР, не имевших до революции письменности или же применявших консонантное араб. П., неудобное для несемитских языков, новые системы П. в 20-х и в нач. 30-х гг. создавались на лат. основе. С сер. 30-х гг. эти системы П. по предложению самих нац. республик были переведены на рус. основу; при этом для передачи особых звуков были созданы дополнительные и диакритированные буквы. Это обеспечило графич. единство большинства систем П. народов СССР и облегчило одновременное изучение в школах нац. и рус. П. Ныне все крупные республики СССР имеют свои системы П., построенные на кирилловской основе. На лат. основе построено — в соответствии с давней традицией — латыш., литов. и эст. П.; армяне и грузины имеют свои, особые нац. системы П.

Арм. алфавит создан в 405—406 н. э. арм. просветителем Месропом Маштоцем на основе греко-византийского и (в меньшей мере) арамейского П. Древнейшие памятники — 5 в. н. э. Наряду с книжным в Армении издавна существовал курсивный почерк («письмо нотариусов»). Создателем груз. алфавита одни ученые считают Месропа Маштоца; другие выводят груз. П. из арамейского П. начала н. э. Древнейший памятник груз. П. — надпись на Болнисском сионе 5 в. н. э. До сер. 11 в. применялся почерк хуцури («церк. П.»), с 11 в. — мхедрули («воинское П.»).

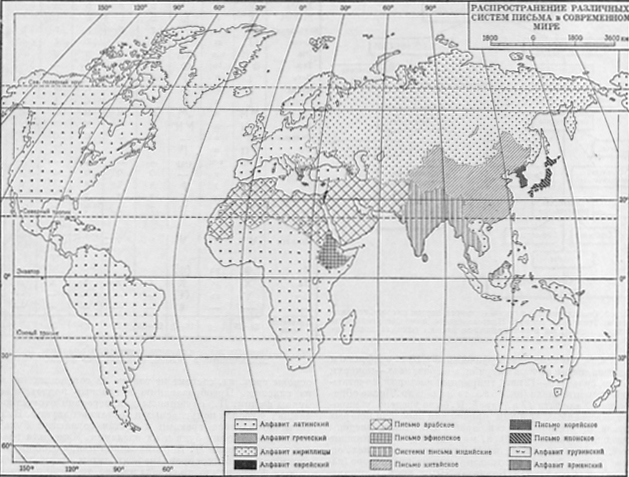

В совр. мире наибольшее распространение имеют системы П., построенные на 5 основах: 1) на лат. (ок. 30% населения мира), 2) на слав.-кирилловской (ок. 10%), 3) на консонантно-звуковой арабской (ок. 10%), 4) на слоговой индийской (ок. 20%), 5) на морфемографич. китайской (ок. 25%). Всеми остальными системами П. (греч., евр., эфиоп., груз., арм. и др.) пользуется лишь ок. 5% населения мира (рис. 16).

Лит.: Шницер Я. Б., Иллюстрированная всеобщая история письмен, СПБ, 1903; Лоукотка Ч., Развитие письма, пер. с чеш., М., 1950; Дирингер Д., Алфавит, пер. с англ., М., 1963; Истрин В. А., Возникновение и развитие письма, М., 1965; Фридрих И., Дешифровка забытых письменностей и языков, пер. с нем., М., 1961; Cohen M., La grande invention de l’écriture et son évolution, v. 1—3, P., 1958; Diringer D., The alphabet. A key to the history of mankind, new ed., L., 1952; его же, Writing, its origin and history, L., 1962; Février J., Histoire de l’écriture, 2 éd., P., 1959; Gelb I. J., A study of writing, Chi., 1952; Jensen H., Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart, 2 Aufl., B., 1958; Higounet C., L’écriture, 2 éd., P., 1959.

В. А. Истрин.