662

«КО́ЛОКОЛ» — бесцензурная рус. газета, изд. А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в Лондоне с 1857 по 1867. Выходил от 1 до 4 раз в мес.; всего вышло 245 номеров. Возникнув как «прибавочные листы» к «Полярной звезде», «К.» быстро превратился в самостоят. издание, воплотив насущные потребности рус. революц. движения: он «...встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено» (Ленин В. И., Соч., т. 18, с. 12). Выходя с девизом на титульном листе «Vivos voco» («Зову живых» — начальные слова из «Песни о колоколе» Ф. Шиллера), «К.» стал голосом и совестью эпохи, сплотив вокруг себя передовые обществ. силы в России и в эмиграции на почве широкой

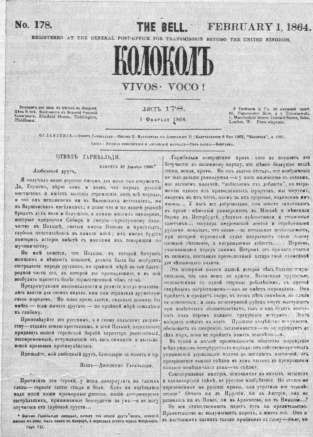

Титульный лист «Колокола», 1864, № 178.

663

программы социально-политич. преобразований. Определяя смысл развернутой «К.» агитации, В. И. Ленин писал, что Герцен «поднял знамя революции», «великое знамя борьбы путем обращения к массам с вольным русским словом» (там же, с. 14, 15). Лицо газеты определяли выступления Герцена и Огарева, а также статьи, заметки и письма из России, программные документы подпольных революц. организаций (напр., «Земли и Воли»), материалы по истории освободит. борьбы, секретные правительств. постановления, проникавшие в «К.» через широкую сеть тайных корреспондентов. Среди последних — представители различных оппозиц. кругов, от крупных чиновников до опальных декабристов и петрашевцев, в т. ч. писатели, публицисты, критики (П. В. Анненков, М. А. Бакунин, Н. А. Добролюбов, С. С. Громека, Н. А. Мельгунов, К. Д. Кавелин, И. С. Тургенев, Н. И. Тургенев, Е. Тур, Н. И. Утин и др.). В «К.» участвовали также Дж. Гарибальди, В. Гюго, Дж. Мадзини, Ж. Мишле, П. Прудон и др. Обилие обличит. материала привело к выпуску с 1859 особого приложения к «К.» — «Под суд!». «К.» читался по всей России: в царском дворце и среди студенчества, в министерствах и крест. избах. В годы революц. ситуации 1859—61 тираж достигал 2000—2500 экз. Спад революц. подъема проявился в резком снижении обществ. влияния «К.». Надеясь восстановить авторитет «К.», Герцен в 1865 переносит издание в Женеву. Но разногласия с женевской «молодой эмиграцией», ослабление живых контактов с Россией, усиление политич. реакции и др. причины вынудили прекратить издание. Попытка возобновить «К.» на франц. яз. (1868) не нашла поддержки среди франц. бурж. демократии.

Вопросы лит-ры и иск-ва были подчинены в «К.» задачам революц. агитации, разоблачения политики царизма, дискредитации ее представителей. «Смешное и преступное, злонамеренное и невежественное — все идет под „Колокол“» (Герцен А. И., Собр. соч., т. 12, 1957, с. 358). В соответствии с этим находилась и проблематика лит. публикаций «К.», где печатались стихи М. Ю. Лермонтова («Увы! как скучен этот город...»), Н. А. Некрасова («Размышления у парадного подъезда»), обличит. стихи Огарева, М. Л. Михайлова, П. И. Вейнберга, В. Р. Зотова и др. Время от времени Герцен публиковал в «К.» отрывки из «Былого и дум». Борьба за беспощадный реализм объединяла «К.» и «Современник», несмотря на расхождения по частным вопросам, напр. в оценке т. н. «обличительного направления», принятого Герценом за предвестие широкой демократич. гласности. Следствием либерально-просветит. иллюзий Герцена явилась его ст. «Very dangerous!!!» («Очень опасно», 1859), положившая начало полемике «К.» с «Современником». В то же время «К.», как и «Современник», осуждал «бегство от общественных вопросов», восставал против эстетической критики. «К.» отстаивал идею преемственности революц. поколений, защищая в этой связи «лишних людей» 30—40-х гг. как жертв николаевской реакции. В ст. «Лишние люди и желчевики» (1860) Герцен выступил против скептической оценки «Современником» историч. роли дворянства, особенно дворянской интеллигенции эпохи Белинского и Грановского. «...Лишним людям тех времен, — указывал Герцен в „Письмах к будущему другу“ (1864), — обязано новое поколение тем, что оно не лишнее» (там же, т. 18, 1959, с. 89). К сер. 60-х гг. издатели «К.» сознали правоту Чернышевского и Добролюбова, связав свои надежды с революц. разночинчеством — «молодыми штурманами будущей бури». Обществ. и эстетич. идеалом «К.» был тип «Дон-Кихота революции». Черты этого «высшего типа человечества» Герцен находил в Пестеле, Рылееве, Белинском, Мадзини, Гарибальди. Преданность революции

664

и нравств. безупречность были для Герцена одним из решающих критериев в оценке творчества Тургенева и Некрасова, Салтыкова-Щедрина и Достоевского, Григоровича и Гончарова. Требуя соответствия этического и эстетического, «К.» негодовал против мещанской ограниченности бурж. об-ва, к-рое обезличивает человека, изгоняя «художественный элемент в самой жизни». Бурж. действительность, говорилось в «К.», враждебна полноценному иск-ву, лишая его положит. содержания. В сознании безысходности — величие и предел бурж. иск-ва, наиболее отдаленного от мещанства. В этом направлении оценивалось в «К.» творчество Дж. Байрона, В. Гюго, Ч. Диккенса, Жорж Санд и др.

Газета формировала демократические взгляды на междунар. политику, европ. философию и социологию (комментировались соч. Фурье, Сен-Симона, Прудона, Л. Блана, Милля, Шопенгауэра и др.). «К.» наметил осн. вехи в истории социализма России: указал историч. место петрашевцев и Белинского, дал характеристику учения Чернышевского, защитил «нигилизм» писаревцев как «науку и сомнение, исследование вместо веры» («Порядок торжествует!», 1866). Теория «русского социализма» Герцена и Огарева внедряла в сознание передового об-ва уважение к народу как творящей силе истории. От имени народа «К.» произносил суд над грабительской реформой 1861, срывал маски с либерально-охранительных партий, негодуя по поводу «рабской» философии славянофильских изданий («Русская беседа», газ. «День»), приспособленчества «Отечественных записок», угодливой реакционности «Русского вестника», «Московских ведомостей». Большое место занимала в «К.» борьба с цензурными репрессиями.

Требование «земли и воли», призыв «В народ! К народу» («Исполин просыпается!», 1861) нашли горячий отклик в передовой рус. лит-ре. «К.» оказал влияние на мн. писателей. Спор с позицией «К.» относительно судеб России и Европы определил полемич. план романа Тургенева «Дым». Чутко реагировал на публикации «К.» М. Е. Салтыков-Щедрин в «глуповских» очерках, «Сатирах в прозе», хронике «Наша общественная жизнь». Внимательно прислушивался к пропаганде Герцена Л. Н. Толстой, посетивший издателей «К.» в 1861. Направлению газеты сочувствовали Д. И. Писарев, Т. Г. Шевченко, Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов и др. писатели и критики. В спорах с «К.» формировались социально-этич. идеалы Ф. М. Достоевского.

Чтение «К.» и связь с его издателями карались в России каторгой и ссылкой. Царское пр-во принимало ряд мер для противодействия его влиянию. Однако газету продолжали «прятать, но читать». «К.» способствовал развитию сатирич. журналистики 60-х гг. («Искра» В. С. Курочкина). Разящий юмор «К.», его излюбленные жанры — памфлет, фельетон, иронич. комментарий — вошли в арсенал сатирич. публицистики. Отмечая преемственность революц. традиций, В. И. Ленин называл общедемократич. печать с «К.» во главе предшественницей рабочей печати (см. Соч., т. 20, с. 223). Опыт «К.» был широко использован в ленинской «Искре» и др. большевистских газетах.

Изд.: Колокол, в. 1—11, Факсимильное издание. [Предисл. М. В. Нечкиной], М., 1960—64.

Лит.: Ленин В. И., Памяти Герцена, Соч., 4 изд., т. 18; его же, Из прошлого рабочей печати в России, там же, т. 20; Плеханов Г. В., Герцен-эмигрант, Соч., т. 23, М. — Л., 1926; Рейсер С. А., Тургенев — сотрудник «Колокола», в сб.: И. С. Тургенев, Орел, 1940; Клевенский М. М., Герцен-издатель и его сотрудники, «Лит. наследство», т. 41—42, М., 1941; Смолин И. С., «Колокол» (1857—1861), «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 1941, т. 39; его же, Царизм в борьбе с вольной печатью Герцена, там же, 1947, т. 61; Ямпольский И. Г., Некрасов и Герцен, «Науч. бюлл. ЛГУ», 1947, № 16—17; его же, «Искра» В. Курочкина и Герцен, «Уч. зап. ЛГУ. Серия филологич. наук», 1948, в. 13,

665

№ 90; Базилева З. П., «Колокол» Герцена, М., 1949; Козьмин Б. П., Журнально-публицистич. деятельность А. И. Герцена. «Полярная звезда» и «Колокол», М., 1956; его же, Выступление Герцена против «Современника» в 1859 г., «Изв. АН СССР. ОЛЯ», 1952, т. 11, в. 4; его же, Поездка Н. Г. Чернышевского в Лондон в 1859 г. и его переговоры с А. И. Герценом, там же, 1953, т. 12, в. 2; Дементьев А. Г., «Колокол» и вольная печать А. И. Герцена, в его кн.: Очерки по истории рус. журналистики 1840—1850 гг., М. — Л., 1951; Нечкина М. В., Н. Г. Чернышевский и А. И. Герцен в годы революц. ситуации (1859—1861), «Изв. АН СССР. ОЛЯ», 1954, т. 13, в. 1; Дрыжакова Е. Н., Полемика «Колокола» и «Современника» в 1859—1860 гг., «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 1956, т. 18, в. 5; Радченко Е. С. (сост.), «Колокол». 1857—1867. Систематизированная роспись статей и заметок, М., 1957; Эйдельман Н. Я., Анонимные корреспонденты «Колокола», в сб.: Проблемы и учения Герцена, М., 1963; Соколова М. А., Анонимные статьи Герцена в «Колоколе», там же; Порох И. В., Герцен и Чернышевский, Саратов, 1963. См. также лит. при ст. Герцен А. И.

Т. И. Усакина.