- 61 -

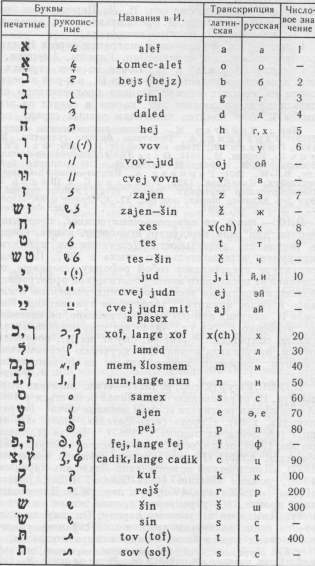

И́ДИШ (еврейский язык) — язык части евреев, живущих в СССР, Польше, Румынии, Франции, Бельгии, Великобритании, Израиле, США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, Мексике, Кубе и др. странах. И. относится к группе зап.-герм. языков. Сложился в результате взаимодействия верхненем. диалектов с семитскими (др.-еврейскими, арамейскими) и слав. элементами. Алфавит — др.-еврейский, приспособленный к звуковой системе И., письмо справа налево.

Дошедшие до нас старые лит. памятники, в т. ч. поэма «Книга Самуила» («Шмуэл-бух», 14—15 вв.) неизв. автора, романы Ильи Левиты (Бохера) «Книга о Бове» («Бове-бух», 1507) и «Парис и Вьена» («Парис ун Вьене», ок. 1509—13), переводы библейских книг (15—16 вв.), сб-к песен, сост. М. Ольдндорфом (1516), словари Аншела и Левиты (2-я четв. 16 в.), частные письма, а также диалекты И. дают основание утверждать, что И. возник в Германии на базе говоров средне-верхненемецкого (12—13 вв.) в сочетании с др.-евр. словами. Др.-евр. культовый язык был средством деловых контактов между евреями разных стран; он изучался в евр. школе, на нем велось делопроизводство в евр. общинах, в ремесленных цехах. Так образовался еврейско-немецкий диалект, состоявший из ряда говоров. Затем наступил второй этап в развитии И. (altjidiš — «староеврейский», 16—18 вв.). Большое количество евреев переселилось из Германии в Польшу и др. страны, в результате произошло дальнейшее смешение евр. говоров, развились новые евр. диалекты — польский, украинский (южный), литовско-белорусский и др., различающиеся гл. обр. фонетически. В И. все больше проникали семитские и слав. элементы. Посредством сочетания герм., семитских и слав. морфем (корней, приставок, суффиксов) возникали новые слова. Семит. и особенно слав. влияние сказалось и на синтаксисе И. Вместе с тем семитские и слав. заимствования в свою очередь подвергались воздействию фонетич. и грамматич. норм яз. И. Нек-рые семитские слова в И. приобретали иной смысл, напр. klej zémer в др.-евр. — муз. инструменты, а в И. — klézmer — музыкант. Нем. слова и звуки в И. тоже претерпевают определ. развитие. Напр., средневерхненем. û, ou, ô, o (hûs — «дом», boum — «дерево», brôt — «хлеб», oven — «печь») в лит. И. превратились в oj: hojz, bojm, brojt, ojvn. Иначе звучат в И. многие нем. аффиксы. В И. сохранились сотни нем. слов, вышедших из употребления

- 62 -

в совр. немецком. Грамматика И. упрощенная.

Примечания. Прописных букв в еврейской графике нет. Буквы ץ , ן , ם , ך пишутся в конце слов. В советском И. буквы ת , תּ , שׂ , ח, употребляются лишь в древнееврейских цитатах. В таких цитатах буквы ע , י , ו , ב , א могут обозначать и другие звуки, здесь не указанные. א в начале слова перед ײַ , ײ , ױ , י , ו, не читается.

וּ (с точкой) пишется перед ו, перед י (j) и около יִ ִװ (с точкой) пишется около гласного и около י , ײַ , ײ , ױ (j). Буква י служит иногда показателем мягкости предыдушего согласного, напр. פּיכיע (Пине).

В ряде еврейских словарей слова располагаются не в порядке их звукового состава, а в порядке древнееврейского алфавита, почему буква אַ и двузначные буквы ײַ , ײ , טש , זש , װ , ױ не выделяются в качестве отдельных.

Со 2-й пол. 18 в. И. в Зап. Европе постепенно вытесняется местными гос. языками, но сохраняется в царской России (Польша, Литва, Украина, Белоруссия), в Галиции, Румынии и др., где компактно сосредоточены евреи. С конца 18 в. начинается новый этап в развитии И. — naj-jidiŝ (новоеврейский). Сильнее стало влияние слав. языков, особенно русского. Лит. язык сближается с народным. То, что раньше считалось грубым, нелитературным, широким потоком врывается в

- 63 -

письменность (произв. М. Лефина, Х. Гурвица, И. Аксенфельда и др.). Слав. суффиксы, конкурируя с немецкими, становятся все более продуктивными. Появляется большое количество слав. калек, напр. ibermachn — «переделать», укр. «переробити». С сер. 19 в. вместе с руссизмами в И. проникают интернац. термины. С др. стороны, у отд. писателей, публицистов возрождается тяга к немецкому. Это привело к нек-рому засорению языка, и писателям Менделе Мойхер-Сфориму, а за ним Шолом-Алейхему пришлось много поработать над его очищением и совершенствованием. Обогащению И. содействовали также соч. И. Л. Переца, революц. поэзия М. Винчевского, Д. Эдельштадта и др., переводы на И. классиков марксизма-ленинизма.

С конца 19 в. с усилением эмиграции евреев И. стал распространяться в страны Зап. Европы, Америки, в Палестину (Израиль) и др. Почти во всех странах с евр. населением издается лит-ра на И., в к-рой нередки слова из местных языков. Однако прогрессивные писатели придерживаются лит. нормы и следят за тем, чтобы И. был понятен читателям разных стран.

Лит.: Вейнгер М., Йидише диалектологие, Минск, 1929; Зарецкий А., Практише йидише граматик, М., 1926; Спивак Э., Найе вортшафунг, К., 1939; Фалькович Э., Йидиш, М., 1940; Gerzon J., Die jüdisch-deutsche Sprache, Fr./M., 1902; Mieses M., Die jiddische Sprache, B. — W., 1924; Гаркави А., Йидиш-энглиш-һебреишер вертэрбух, Нью-Йорк, 1925; Рохкинд С. и Шкляр Г., Йидиш-русишер вертэрбух, Минск, 1940; Гройсэр вертэрбух фун дер йидишер шпрах, под ред. Ю. А. Иоффе и Ю. Марка, т. 1, Нью-Йорк, 1961.

Э. М. Фалькович.