- 366 -

ГРИБОЕ́ДОВ, Александр Сергеевич [4(15).I.1795 (по др. данным, 1794), Москва, — 30.I(11.II).1829, Тегеран, похоронен в Тифлисе] — рус. писатель и дипломат. Род. в семье гвардейского офицера. Получил разностороннее домашнее образование. С 1802 (или 1803) по 1805 учился в Моск. университетском Благородном пансионе. В 1806 поступил в Моск. ун-т на философ. ф-т. В 1810, окончив словесное и юридич. отделения, продолжал учиться на физико-математич. ф-те. В ун-те Г. выделялся разносторонней талантливостью, незаурядными муз. способностями; владел неск. европ. языками. Науч. интересы Г. сохранил на всю жизнь (см. его заметки по истории, археологии). В студенч. годы Г. общался с будущими декабристами: Н. М. и А. З. Муравьевыми, И. Д. Якушкиным, А. И. Якубовичем. Впоследствии особенно близок был с П. Я. Чаадаевым. В 1812 Г. поступил добровольцем в армию; кавалерийские части, в к-рых он состоял, находились в резерве. В 1814 Г. опубл. в журн. «Вестник Европы» корреспонденции «О кавалерийских резервах», «Письмо из Бреста-Литовска к издателю». В 1815 опубл. и пост. на сцене комедия Г. «Молодые супруги» — переделка комедии франц. драматурга Крезе де Лессера «Le secret du ménage», вызвавшая критику М. Н. Загоскина. Г. ответил памфлетом «Лубочный театр». В 1816, выйдя в отставку, Г. поселился в Петербурге. В 1817 он зачисляется на службу в Коллегию иностр. дел, знакомится с литераторами — В. К. Кюхельбекером, Н. И. Гречем, позднее с А. С. Пушкиным. В начале лит. деятельности Г. сотрудничает с П. А. Катениным, А. А. Шаховским, Н. И. Хмельницким, А. А. Жандром. В 1817 написана комедия «Студент» (совм. с Катениным), направленная против поэтов «Арзамаса»,

- 367 -

последователей Н. М. Карамзина. Высмеивая их, Г. полемизировал как с чувствительностью сентиментализма, так и с мечтательностью романтизма в духе В. А. Жуковского. Разделяя лит. позиции И. А. Крылова и Г. Р. Державина, Катенина и Кюхельбекера, Г. был близок к группе т. н. «архаистов», состоявших в «Беседе любителей русского слова», возглавлявшейся А. С. Шишковым, хотя, конечно, был далек от политич. консерватизма последнего. Эти взгляды сказались в статье Г. «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады „Ленора“», в к-рой он защищал перевод, сделанный Катениным, от критики Н. И. Гнедича. Комедия «Своя семья, или Замужняя невеста» написана в 1817 в осн. Шаховским, но с помощью Г. (ему принадлежит нач. 2-го действия) и Хмельницкого. Комедия «Притворная неверность», являющаяся вольным переводом (совм. с Жандром) комедии франц. драматурга Барта «Les fausses infidélités», в 1818 была представлена на сценах Петербурга и Москвы, в 1820 — в Орле.

В сер. 1818 Г. назначен секретарем рус. миссии в Персии. Назначение это было по существу ссылкой, поводом для к-рой послужило участие Г. секундантом в дуэли офицера В. А. Шереметева и графа А. П. Завадовского из-за артистки Истоминой. В февр. 1819 Г. приехал в Тавриз. Вероятно, к этому времени относится отрывок из его поэмы «Путник» (или «Странник») — «Кальянчи» о пленном мальчике-грузине, к-рого продают на Тавризском рынке. С 1822 Г. состоит в штате главноуправляющего Грузией ген. А. П. Ермолова «по дипломатической части» в Тифлисе. Здесь написаны два первые акта комедии «Горе от ума», задуманной, по свидетельству С. Н. Бегичева, еще в 1816. В 1823—1825 Г. был в длительном отпуске. Летом 1823 он пишет в тульском имении своего друга Бегичева 3-й и 4-й акты комедии «Горе от ума». Осенью того же года написал вместе с П. А. Вяземским водевиль «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», музыку для к-рого сочинил А. Н. Верстовский. Летом 1824 Г. завершил окончат. обработку текста комедии «Горе от ума».

В конце 1825 Г. возвратился на Кавказ. После успеха на лит. поприще, дружеских общений с декабристами (К. Ф. Рылеевым, А. А. Бестужевым-Марлинским, А. И. Одоевским и др.), встреч с деятелями Южного и Северного об-в (М. П. Бестужевым-Рюминым, С. И. Муравьевым, С. П. Трубецким и др.) у Г. зрели замыслы новых произв., дошедшие до нас лишь во фрагментах. План драмы «1812 год» (1824—25) свидетельствует о том, что Г. предполагал изобразить героев Отечеств. войны, среди к-рых — крепостной крестьянин, изведавший в боях чувство высокого патриотизма; возвращенный по окончании войны «под палку своего господина», он кончает жизнь самоубийством. Дошедшая до нас в отрывке и в пересказе Ф. В. Булгарина трагедия «Грузинская ночь» (1826—27), основанная на нар. груз. предании, проникнута антикрепостнич. мыслью. План трагедии из истории Др. Армении и Грузии «Родамист и Зенобия» показывает, что Г. отдавал, с одной стороны, дань склонности к историч. исследованиям, а с другой — политич. проблемам настоящего, перенесенным в далекую эпоху; он размышлял о царской тирании, провале заговора вельмож, не опиравшихся на народ, о роли народа и т. д.

После разгрома восстания декабристов Г. был в янв. 1826 арестован и привезен с Кавказа в Петербург. С 22 янв. по 2 июня 1826 Г. находился под следствием по делу декабристов. Его спасло отсутствие прямых обвинит. материалов, самообладание на допросах, счастливое стечение нек-рых обстоятельств, ходатайство А. П. Ермолова и родственника Грибоедовых, фаворита Николая I — И. Ф. Паскевича. После возвращения в сент. 1826 на Кавказ Г. выступает уже как гос. деятель

- 368 -

и выдающийся дипломат. В 1827 ему предписано ведать дипломатич. сношениями с Турцией и Персией. Г. принимает участие в вопросах гражд. управления на Кавказе, составляет «Положение по управлению Азербайджана»; при его участии были основаны в 1828 «Тифлисские ведомости», открыт «рабочий дом» для женщин, отбывающих наказание. Г. составляет вместе с П. Д. Завелейским проект об «Учреждении Российской Закавказской компании», чтобы поднять промышленность края. В 1828 принимает участие в Туркманчайском мирном договоре, заключенном с Персией. Затем он назначается полномочным министром в Персию. Г. рассматривал это не как «монаршую милость», а как «политическую ссылку», как «чашу страданий», к-рую ему предстояло испить. В авг. 1828 в Тифлисе, перед отъездом в Персию, Г. обвенчался с Н. А. Чавчавадзе. Оставив жену в Тавризе, выехал с посольством в Тегеран. Здесь он стал жертвой заговора, во главе к-рого стояли Фет-Али шах и его сановники, подкупленные Англией, боявшейся усиления влияния России в Персии после рус.-перс. войны 1826—28. Во время истребления рус. посольства в Тегеране Г. был убит толпой перс. фанатиков. Тело его было перевезено в Тифлис и похоронено на горе св. Давида.

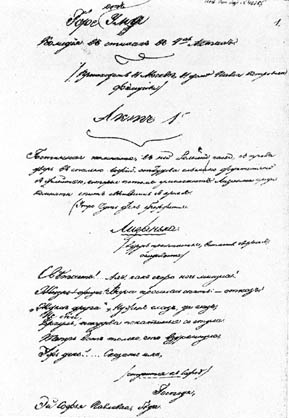

Наиболее ранняя из дошедших до нас рукописей комедии «Горе от ума» (т. н. «Музейный» автограф).

Г. вошел в ряд великих рус. и мировых драматургов как автор комедии «Горе от ума». Отвергнутая цензурой (при жизни Г. были опубл. только отрывки в альм. «Русская Талия», 1825), комедия распространялась в многочисл. списках. Впечатление от комедии было ошеломляющее. Декабрист А. П. Беляев говорил, что слова

- 369 -

Чацкого о продаже крепостных «поодиночке» приводили читателей «в ярость»; декабрист И. И. Пущин спешил познакомить с выдающимся произв. опального Пушкина в Михайловском. Лит. полемика, разразившаяся вокруг комедии, свидетельствовала об ее огромной обществ. актуальности.

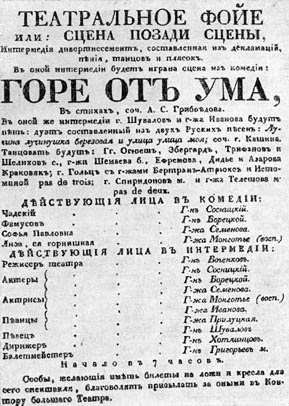

Афиша первого представления сцены из «Горя от ума» в Петербурге 2 декабря 1829.

В «Горе от ума» с исключит. глубиной поставлены коренные социально-политич. проблемы рус. жизни, обострившиеся в период между 1812 и 1825. Раскрытые с позиций декабрист. идеологии, они нашли свое худож. выражение и в своеобразии жанра комедии, и в характере драматич. конфликта, и в строе языка и стиха. Драматургич. конфликт комедии определяется столкновением двух лагерей рус. общественности: реакц. дворянства и представителя передового течения в рус. жизни — Чацкого, за к-рым пока еще неотчетливо видятся его единомышленники («князь Федор» и др.). Это столкновение выражено как трагическая борьба одинокого, но пламенного борца со сплоченным и еще торжествующим миром Фамусовых, скалозубов, молчалиных. В этой борьбе «ум» Чацкого воспринимается в пьесе Г. как важнейшая и очень емкая социальная и худож. категория, движущая развитием действия. Наличие сильного и глубокого ума есть уже свидетельство высоких политич. убеждений гл. героя. Вольнолюбивый ум Чацкого определяет и его протест против существующего режима, и его подлинно революц. любовь к отечеству, и его умение распознать тупость, косность, подлость тех, кого еще именуют «отечества отцами», а также и тех репетиловых, кто под маской вольной фразеологии примазывается к истинным вольнодумцам

- 370 -

эпохи. Но тот же «ум» героя, к-рый поднимает его над обществ. средой, влечет за собой и «горе» Чацкого. Конфликт мыслящего человека-гражданина с косностью обществ. механизма характерен для худож. мышления идеологов Просвещения как зап.-европ., так и русского, в т. ч. для декабристской идеологии. С этой коллизией связан жанр «Горя от ума» как комедии, носящей гражд. характер. Она определила и структуру характеров, и своеобразие монологов Чацкого, и столкновения персонажей, и развязку комедии. Просветит. проблемой ума объясняется то, что гениальная реалистич. комедия Г. несет в себе черты драматургии классицизма: соблюдение единств места и времени, прямой гражд. пафос, пронизывающий все элементы пьесы, отточенный, афористич. язык. Соединение разговорной речи со стихом, великолепно осуществленное Г., было важным этапом в развитии рус. реалистич. лит. языка. Недаром множество стихов комедии превратилось в пословицы и поговорки, вошло в лит. и бытовую речь мн. поколений.

С момента появления в печати первых отрывков «Горя от ума», на протяжении столетия комедия Г. стала объектом многочисл. критич. оценок; в то же время она оказала значит. влияние на развитие рус. прогрессивной обществ.-лит. мысли. Уже в 1825 она подверглась яростным нападкам со стороны реакц. критики (М. А. Дмитриев, А. И. Писарев), утверждавшей, что комедия искаженно рисует рус. действительность, что гл. ее герой — сумасброд и пустослов, а язык комедии неровный и неправильный. Эти нападки вызвали отпор со стороны писателей-декабристов и их единомышленников. В статьях А. А. Бестужева-Марлинского, О. М. Сомова, С. Н. Бегичева, а также близкого в ту пору к декабристским кругам В. Ф. Одоевского утверждалось, что «Горе от ума» является классич. произв. рус. лит-ры, что это живая картина моск. нравов, что Чацкий, будучи во всем противоположен окружающему его обществу, является человеком, истинно любящим родину, что комедия написана живым рус. языком, близким к нар. речи. К высказываниям декабристов в нек-рой мере примыкает отзыв А. С. Пушкина о «Горе от ума» в его письмах к Бестужеву-Марлинскому и П. А. Вяземскому (янв. 1825). Пушкин, не соглашаясь с принципами создания образа Чацкого и мотивировкой его поведения, однако, добавил: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собой признанным. Следственно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова» (Полн. собр. соч., т. 10, 1958, с. 121). Комический гений Грибоедова Пушкин видел в создании «характеров и резкой картины нравов». «О стихах я не говорю: половина — должны войти в пословицу» (там же, с. 121, 122). Высоко оценил комедию Н. В. Гоголь. В статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» он раскрыл огромное обществ. значение «Горя от ума». В 1839 К. А. Полевой предпослал 2-му изд. комедии статью «О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова», являвшуюся первой критико-биографич. работой о Г.

Сложным было отношение к «Горю от ума» у В. Г. Белинского. В отдельной статье, посвященной комедии (1840), отразились взгляды великого критика в кратковременный период его «примирения с действительностью». Полагая в то время, что сатира не совместима с подлинной художественностью, он с этой позиции осудил замысел «Горя от ума». Большее значение для определения отношения Белинского к Г. имеют его более ранние (в ст. «Литературные мечтания») и позднейшие высказывания (обзоры русской литературы 1841, 1843 гг. и особенно статьи о Пушкине), где определено истинное место комедии в истории рус. лит-ры: «...вместе с „Онегиным“ Пушкина его „Горе от ума“

- 371 -

было первым образцом поэтического изображения русской действительности в обширном значении слова. В этом отношении оба эти произведения положили собою основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь» (Полн. собр. соч., т. 7, 1955, с. 442).

Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов в многочисл. высказываниях высоко оценивали историч. значение комедии. А. И. Герцен в статье «Новая фаза в русской литературе» (1864), увидев в мире фамусовых, «...этих покойников, „которых позабыли похоронить“», — Чацкого, «...трепещущего от негодования и преданного мечтательному идеалу...», сказал о нем: «это — декабрист» (см. Собр. соч., т. 18, 1959, с. 180).

Большое место в критич. лит-ре о «Горе от ума» занимает непревзойденная по тонкости анализа статья И. А. Гончарова «Мильон терзаний» (1872). Свидетельством обществ. актуальности комедии Г. служит и переосмысление его персонажей в сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина (напр., образа Молчалина в цикле «В среде умеренности и аккуратности», в романе «Современная идиллия»). Непреходящее значение грибоедовской комедии подтверждается тем, что В. И. Ленин неоднократно использовал образы «Горя от ума» в своей партийной публицистике.

Много сделано для освоения грибоедовского наследия сов. литературоведением. А. В. Луначарский писал об огромном значении комедии для развития рус. иск-ва 19 в. и для формирования сов. драматургии. Опираясь на фактич. материал, часто ранее неизвестный, сов. литературоведы исследовали важнейшие вопросы биографии и творчества Грибоедова. В трудах Н. К. Пиксанова тщательно разработана творч. история «Горя от ума» и его лит. связи. Работы М. В. Нечкиной и В. Н. Орлова посвящены многостороннему исследованию связей Г. с декабристским движением. Особенности драматургич. мастерства Грибоедова, его роль в формировании и развитии рус. стиха раскрываются в работах Б. В. Томашевского. В томе «Литературного наследства», посвященном Г. (кн. 47—48, 1946), опубл. исследования Орлова, Нечкиной, Ю. Н. Тынянова, В. Ф. Асмуса, с разных сторон исследующие личность и творчество Г. Трагич. судьба писателя раскрыта в историческом романе Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», обладающем ценностью подлинно научного исследования. Комедия Г. оказала огромное влияние на развитие рус. театр. иск-ва, явилась блестящей школой реализма для мн. поколений актеров. Впервые в 1831 в ней выступили М. С. Щепкин (Фамусов) и П. С. Мочалов (Чацкий). Первые ее постановки в Петербурге шли в урезанном цензурой виде. Для театров вне Москвы и Петербурга комедия была запрещена до 1863. Со 2-й пол. 19 в. в «Горе от ума» проявили свой талант великие актеры Малого театра, МХАТа и др.: А. А. Яблочкина и В. Н. Давыдов, К. С. Станиславский и В. И. Качалов. В сов. время постановка «Горя от ума» привлекала режиссеров разных творч. направлений, по-разному толковавших гениальную комедию — В. Э. Мейерхольда, В. И. Немировича-Данченко, Г. А. Товстоногова и др.

Илл. см. на вклейке к стр. 289—290.

Соч.: Полн. собр. соч., т. 1—2, СПБ, 1889 [в т. 1 Библиографич. указатель произв. Г. и лит-ры о нем, сост. Н. М. Лисовским и др.]; Полн. собр. соч., под ред. и с прим. Н. К. Пиксанова, т. 1—3, П., 1911—17 (с обширной библиографией в т. 2); Сочинения, [подгот. текста, предисл. и коммент. Вл. Орлова], М., 1953; Избр. произв., [вступ. ст., подгот. текста и прим. Я. С. Билинкиса], Л., 1961; «Горе от ума». Вступ. ст. Вл. Орлова, Л., 1963.

Лит.: Белинский В. Г., «Горе от ума», Полн. собр. соч., т. 3, М., 1953; Гончаров И. А., «Мильон терзаний», Собр. соч., т. 8, М., 1952; Луначарский А. В., А. С. Грибоедов, в его кн.: Классики рус. лит-ры, М., 1937; Пиксанов Н. К., Творческая история «Горя от ума», М. — Л., 1928; его же, Грибоедов. Исследования и характеристики, Л., 1934; А. С. Грибоедов. Сб. статей под ред. И. Клабуновского и А. Слонимского, М., 1946; Орлов В. Н., Грибоедов. Очерк жизни и творчества,

- 372 -

2 изд., М., 1954; Лит. наследство, т. 47—48 — А. С. Грибоедов, М., 1946; то же, т. 60, кн. 1—2, М., 1956; Леонов Л. М., Судьба поэта, Собр. соч., т. 8, М., 1962; А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. [Ред. и предисл. Н. К. Пиксанова. Коммент. И. С. Зильберштейна], М., 1929; Филиппов В. А., «Горе от ума» А. С. Грибоедова на рус. сцене, М., 1954; Нечкина М. В., А. С. Грибоедов и декабристы, 2 изд., М., 1951; Попова О. И., А. С. Грибоедов в Персии. 1818—1823, М., [1929]; ее же, Грибоедов — дипломат, М., 1964; Петров С., А. С. Грибоедов, 2 изд., М., 1954; Ениколопов И. К., Грибоедов и Восток, Ереван, 1954; его же, Грибоедов в Грузии, Тб., 1954; Шостакович С. В., Дипломатич. деятельность А. С. Грибоедова, М., 1960; А. С. Грибоедов в рус. критике. Сб. статей. [Сост., вступ. ст. и прим. А. М. Гордина], М., 1958; История рус. лит-ры XIX в. Библиографич. указатель, под ред. К. Д. Муратовой, М. — Л., 1962.

О. И. Попова.