54

ГА́МЛЕТ (Hamlet) — герой трагедии У. Шекспира «Трагическая история Гамлета, принца Датского» («The tragical historie of Hamlet, prince of Denmarke»), появившейся на сценах англ. театров в 1601 и впервые опубл. в 1603. Второе издание трагедии появилось в 1604; этот текст обычно считается окончательным. Впервые историю Г. (или Амлета) рассказывает сага, сохранившаяся в датской хронике Саксона Грамматика (12 в.). Герой ее — Амлет, сын ютландского короля, притворяется безумным, чтобы отомстить отчиму — дяде Фенге за убийство отца, женитьбу на матери и незаконное овладение престолом. Амлет убивает Фенге и возвращает себе королевство. В 1576 во Франции сагу пересказал Ф. Бельфоре (сб. «Необычайные истории...»). Вскоре сб. был переведен и опубл. в Англии. Есть предположение, что еще до Шекспира о Г. была написана пьеса, по-видимому, Т. Кидом (1558—94), однако текст ее не сохранился. Шекспир превратил ср.-век. сагу о родовой мести в величайшую трагедию, отразившую кризис гуманизма Возрождения, а образ жестокого и коварного Амлета — в образ мыслителя-гуманиста, полный душевного благородства и поэзии. Студент Виттенбергского ун-та, высокообразованный, смелый и находчивый, преданный в любви и дружбе, принц Г. попадает в родную Данию — «тюрьму», полную преступлений, лжи и лицемерия, где все вокруг ему враждебно. Оскорбленный, жаждущий справедливости, он ставит перед собой трудную, невыполнимую задачу побороть зло, «вправить вывихнутый век». Г. — новый человек, современник Шекспира, уже осознавший обществ. характер этого зла, протестант, еще одинокий в своей борьбе и потому обреченный на гибель.

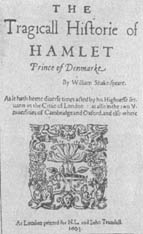

Титульный лист 1-го издания трагедии «Гамлет». 1603.

Сложность замысла, глубина противоречий, терзающих Г., безысходность обществ. и психологич. коллизии волнуют читателя и зрителя трагедии на протяжении трех с половиной веков. В течение этого времени образ Г. вызывал различные толкования. На рубеже 18 и 19 вв. И. В. Гёте высказал мысль о слабости Г. для выполнения возложенного на него долга («Ученические годы Вильгельма Мейстера»). Положение о неспособности к действию, чрезмерном интеллектуализме, склонности Г. к сомнениям развивали нем. романтики (А. Шлегель). Эти взгляды легли в основу культа «гамлетизма», т. е. пассивного и пессимистич. отношения к действительности, особенно распространенного в 1-й пол. 19 в. в Германии. С др. стороны, уже в 1814 англ. актер Э. Кин, разделяя взгляды прогрессивных романтиков, изображал Г. полным романтич. страсти и трагизма. На протяжении всего последующего времени образ Г. трактовался и в критике (Г. Гервинус, Э. Даудей, Г. Брандес, Э. Брэдли и др.) и на сцене как образ человека, глубоко неудовлетворенного действительностью, но бессильного изменить мир, в к-ром царит зло. Режиссер П. Браун и актер П. Скофилд (совр. англ. театр «Теннент») приблизили образ Г. к современности, насытив его поэзией и обаянием молодости, волей к борьбе с окружающим злом.

В России первый полный рус. пер. трагедии был сделан М. П. Вронченко в 1828. В статьях В. Г. Белинского

55

(начиная с 1837) дана высокая оценка игры рус. трагика П. Мочалова, создавшего в роли Гамлета образ одинокого, благородного и страстного обвинителя зла, сильного даже в своей гибели. И. С. Тургенев в речи «Гамлет и Дон Кихот» (1860) подчеркивал влечение Г. к самоанализу, его скептицизм. Сов. шекспироведение, сов. театры (режиссер Н. Охлопков, кинорежиссер Г. Козинцев, азерб. режиссер А. А. Туганов, узб. режиссер М. Уйгур, арм. режиссер А. С. Бурджалян и др.) развивали взгляд на Г., как на передового человека своего времени, героя, борца. Образ Г. не раз привлекал внимание художников (Э. Делакруа), музыкантов (П. И. Чайковский, симфонич. поэма «Гамлет»), поэтов (стихи А. Блока, Б. Пастернака и др.). Из рус. актеров, кроме Мочалова, оригинальную трактовку образа создали В. Каратыгин, В. Качалов, М. Чехов, И. Смоктуновский и др.

1. Ч. Кин в роли Гамлета.

2—3. Сцены из спектакля «Гамлет»:

2. Англ. драм. труппа «Теннент». 1955;

2—3. Сцены из спектакля «Гамлет»:

3. Театр им. Вл. Маяковского. Москва. 1954.

Лит.: Шекспир У., Гамлет, принц Датский, Полн. собр. соч., т. 6, М., 1960; Фишер К., Гамлет, М., 1905; Аксенов И., Гамлет и другие опыты, М., 1930; Аникст А., Гамлет, принц Датский, в кн.: Шекспир У., Полн. собр. соч., т. 6, М., 1960; Козинцев Г., Наш современник Вильям Шекспир, Л. — М., 1962; Белинский В. Г., Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета, Полн. собр. соч., т. 2, М., 1953, т. 7, М., 1955, с. 313—15; Франко І., Гамлет Шекспіра, Твори, т. 18, К., 1955; Шекспировский сборник, М., 1958; Грим Ф. С., Рус. и укр. гуманистич. концепция трагедии Шекспира «Гамлет», К., 1958; Верцман И. Е., «Гамлет» Шекспира, М., 1964; Granville-Barker H., Prefaces to Shakespeare, 3 ser., «Hamlet», L., 1937; Wilson J. D. What happens in Hamlet, [3 ed.], Camb., 1956.

М. А. Гольдман.