937

ВЕРХА́РН (Verhaeren), Эмиль (21.V.1855, Сент-Аман, близ Антверпена, — 27.XI.1916, Руан) — бельг. поэт, драматург и критик. Писал на франц. яз. Род. во Фландрии. Окончил юридич. ф-т в г. Лувене, был адвокатом. В нач. 80-х гг. сблизился в Брюсселе с деятелями «Молодой Бельгии» и вскоре стал литератором, сотрудником газет и журналов, выступая гл. обр. как критик. В 1883 вышла первая кн. стихов В. «Фламандки» («Les flamandes»), принесшая поэту известность. Сб. посвящен сел. Фландрии; меньше всего заботясь о лит. красивости, поэт с живописной конкретностью рисовал родные пейзажи, жанровые сцены, картины труда и быта крестьян, колоритных деревенских праздников. Радость восприятия мира роднит первые стихи В. с творчеством великих флам. художников, прежде всего П. П. Рубенса. Однако в жизнеутверждающее звучание сб. вплетается мотив затаенной тревоги зоркого художника-гуманиста, видевшего уродство человеч. отношений и в патриархальном мире полей и мельниц. В следующем сб. В. «Монахи» («Les moines», 1886) создана вереница стилизованных образов ср.-век. монахов. Поэт враждебно относится к религ. фанатизму церковников и вместе с тем противопоставляет нравств. стойкость монахов падению нравов в совр. бурж. обществе.

К 1887—90 относится период духовного кризиса, обнаружившегося в творчестве В. В сборниках «Вечера» («Les soirs», 1887), «Крушения» («Les débâcles», 1888), «Черные факелы» («Les flambeaux noirs», 1890) поэт предстает как человек на грани отчаяния, воспринимающий жизнь в черном свете всеобщей гибели. В этот период его стихи в наибольшей мере сближались с декадентской поэзией. Трагизм в поэзии В. окрашен в социальные тона, горечью насыщены пейзажи Фландрии (стих. «Человечество»); возникает столь характерная в дальнейшем для В. тема города, сосущего кровь из деревень и из собств. жителей (стих. «Лондон», «Улица» и др.), города как символа зла. Лишь позднее В. более конкретно раскроет это понятие как символ капиталистич. цивилизации. Стих. «Мятеж» (сб. «Черные факелы») свидетельствует о том, что, стремясь найти выход из своего отчаяния, В. не бежал от действительности, а бунтовал против нее; однако этот бунт был анархичен, лишен конкретной цели.

Илл. к стих. «Крестьяне» из книги

стихов «Фламандки» (Париж,

1917). Худ. Ф. Мазерель.

Сб. «Поля в бреду» («Les campagnes hallucinées», 1893) открывает новый этап в поэзии В. Он обратился к изображению социальных процессов, переживаемых в то время Бельгией. В стране усиливалось стачечное движение; росла политич. сознательность рабочего класса, всеобщая забастовка 1893 завершилась частичной

938

победой рабочих. Именно в эти годы В. сблизился с социалистич. движением, участвовал в просветит. работе, к-рую вела среди рабочих Бельг. рабочая партия. Социалистич. идеи вдохновили поэта на создание стихов, проникнутых ненавистью к капиталу. В. стремился осмыслить процесс поглощения капиталистич. городом патриархальной деревни. В кн. «Поля в бреду» возник образ «современного Вавилона» — города-спрута, протянувшего тысячи щупалец к деревням. Все это выступало в обобщенной, аллегорич. форме. В сб. «Города-спруты» («Les villes tentaculaires», 1895) образ хищного и алчного города дан более конкретно. У В. усилилась ораторская интонация; поэт-трибун бросал обвинения всей бурж. цивилизации, ее деловой практике, ее иск-ву, церкви («Душа города», «Порт», «Зрелища», «Биржа», «Соборы» и др.). Город представлялся В. как средоточие вопиющих социальных контрастов; за внешней монументальностью и тяжкой роскошью гор. пейзажа (великолепие соборов, статуй, витрин и т. п.) поэт обнаруживал страдания масс и духовную нищету «верхов». В. воспел нар. восстание; революц. гнев изображен им теперь как созидат. сила («Восстание»). Сходные темы привлекали В. и в книге «Призрачные деревни» («Les villages illusoires», 1895).

В этот период создана пьеса «Зори» («Les aubes», 1898, рус. пер. 1907) — наиболее яркое произв. В.-драматурга. Это своеобразная социальная утопия, выражающая мечту поэта о братстве трудящихся всех стран, о социальной революции. Утопичность «Зорь» проявляется в абстрактности и символичности ее худож. решения; свой революц. идеал В. воплотил в условно-аллегорич. форме; массы выступают как безликая толпа, повинующаяся инстинкту, поэтому историч. процесс рассматривается как столкновение выдающихся личностей. Однако революционный пафос пьесы захватывает зрителя, несмотря на наивность ее историко-философской концепции. Пьеса «Зори», неоднократно ставившаяся на сов. сцене, получила высокую оценку В. В. Маяковского.

В поэтич. книгах «Лики жизни» («Les visages de la vie», 1899), «Буйные силы» («Les forces tumultueuses», 1902), «Многообразное сиянье» («La multiple splendeur», 1906), «Державные ритмы» («Les rythmes souverains», 1910) В. стремился воплотить в чеканную форму стиха все многообразие человеч. созидат. деятельности — в прошлом и в современности. Он по-прежнему видит противоречия классового общества; но теперь он говорит о них с верой в силы человека, в поступат. движение истории. В. воспевает творчество, любовь, дерзание, революц. порыв. Героич. образу нар. вождя («Трибун») противопоставлены фигуры банкира и тирана (одноименные стихотворения). В. славит красоту жизни («Утро», «Часы творчества», «Вперед»), гармонич. развитие человека («Хвала человеческому телу», «Мыслители», «Жизнь» и др.). В этих книгах революц. пролетариат показан как класс, осознавший себя преобразователем мира и общества. Тем не менее мотив утопич. мечты о всеобщем братстве звучит у поэта сильнее, чем призывы к реальной борьбе.

В области поэтич. формы В. достиг в этот период наибольших высот. Образы возникают в строгих и вместе с тем взволнованных строфах, ритм чутко повинуется мысли и чувству, свободный стих отражает многообразие жизн. явлений. Радость жизни, выраженная в сб. «Буйные силы», — это уже не чувственная радость «Фламандок», это одухотворенная радость, не закрывающая глаза на страдания людей и преодолевающая их. В то же время книги «Вся Фландрия» («Toute la Flandre», 1904—11), «Вечерние часы» («Les heures du soir», 1911), «Волнующиеся нивы» («Les blés mouvants», 1912) лишены мятежности предыдущих сборников.

939

Во время 1-й мировой войны, потрясенный трагедией своей родины, В. писал патриотич. стихи (сб. «Алые крылья войны» — «Les ailes rouges de la guerre», 1916). Националистич. нотки в этих стихах показывают, что поэт не понял империалистич. сущности войны, и это в значительной степени связано с оппортунизмом Бельг. рабочей партии, как и с.-д. партий др. зап.-европ. стран.

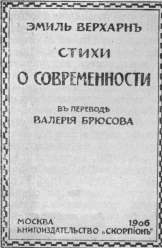

«Стихи о современности» (Москва,

1906). Обложка.

В. — автор критич. работ о великих флам. мастерах (о Рембрандте, 1904, Рубенсе, 1910), о У. Шекспире, Ж. Расине, В. Гюго, о франц. и бельг. символистах. С большим мастерством рисовал В. творч. портреты великих писателей и художников; они нередко предстают в его этюдах как одинокие фигуры, трагически непо́нятые временем и средой. В России многочисл. сб-ки стихов В. начали выходить с 1906 («Стихи о современности»). Над переводами стихов В. трудились А. А. Блок, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Г. А. Шенгели и др. рус. поэты.

Соч.: Oeuvres, t. 1—11, P., 1912—33; Poèmes choisis, Brux., 1936; Rembrandt. Biographie critique, Brux., 1904; Impressions, séries 1—3, P., 1926—28 (собр. лит.-критич. работ В.); в рус. пер. — Полн. собр. поэм, тт. 2, 3, 5, 6, М., 1922—23; Лирика и поэмы, М., 1935 (см. ст. И. Анисимова — Лирика В.); Драмы и проза, М., 1936; Избранное, М., 1955 (см. ст. Н. Рыковой — Творчество Эмиля В.).

Лит.: Фриче В., Эмиль Верхарн, М., 1919; Луначарский А. В., О театре и драматургии, т. 1, М., 1958, с. 227—28, 765; Цвейг С., Воспоминания об Эмиле В., в кн. Избр. произв., пер. с нем., т. 2, М., 1956; Centenaire de V., Brux., 1955; Christophe L., Emile Verhaeren, P., 1955; Hellens F., Emile Verhaeren, P., 1955; Culot J.-M., Bibliographie de E. V., Brux., 1954.

М. Н. Ваксмахер.