404

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

На рубеже XVIII—XIX вв. происходит завершение идентификации украинской литературы с новоевропейским типом словесного искусства, что не означало, однако, соответствия ее по уровню развития литературных направлений. Так, в украинской литературе не смогли сложиться все формы классицизма. Хотя классицизм на Украине, как и во Франции, возникает в первой половине XVII в. и продолжает свою жизнь в начале XIX в., он не достигает стилевого единства и представлен ограниченным количеством жанров («школьный классицизм», панегирически-одописное стихотворство, содержащее барочные элементы; юмористически-сатирические жанры, объединенные стилевой доминантой бурлеска). Известное влияние классицизма, идущее главным образом от русской и частично от польской и французской литератур, испытали на себе И. Котляревский, П. Гулак-Артемовский, Г. Квитка-Основьяненко и некоторые другие украинские писатели первой половины XIX в.

Несмотря на живучесть классицистических правил в литературно-эстетической мысли, в «низкие» классицистические жанры (ирои-комическая поэма, басня, стихотворная сатира) могучим потоком врывается простонародная жизнь, что способствует созреванию в украинской литературе этого периода реалистических тенденций.

В условиях замедленного выделения из общественного целого самоценной личности и слабого развития на Украине в XVIII — начале XIX в. просветительской идеологии сентиментализм в качестве новой формы самоутверждения индивидуума также не получил широкого распространения. С конца XVII — начала XVIII в. он был представлен главным образом в любовной лирике, которая, вступая в активный контакт с народной лирической песенностью, проявляет черты, характерные для сентиментального романса. Едва ли не единственным представителем сентиментализма в его сочетании с просветительским реализмом в украинской прозе первой половины XIX в. следует считать Г. Квитку-Основьяненко (повести «Маруся», «Хорошо поступай, хорошо и будет», «Искренняя любовь», «Божьи дети»). Писатель, однако, не выдвигает культа чувства в противовес разуму, а старается их примирить, уравновесить.

Украинская литература в первые десятилетия XIX в. осваивала ведущие направления и стили как бы в «снятом» виде, в основных идейно-художественных тенденциях и редуцированных формах, не успевая развивать их во всей полноте жанрово-стилевого богатства и разнообразия.

Разобщенность экономической, политической и в большой мере культурной жизни, гнет феодальных отношений во всех сферах хозяйственной и духовной деятельности, интенсивное наступление крепостнических порядков, отчужденность социальных верхов от народной культуры тормозили развитие национального самосознания, процесс формирования буржуазной нации.

Вместе с тем в конце XVIII — начале XIX века центральная часть Украины, которая с середины XVII в. вошла в состав России, все более активно вовлекается в общегосударственный экономический и политический процесс. Расширяются связи Украины с центрами политической и культурной жизни России. Это способствует распространению на Украине передовых общественных идей, в том числе идей декабризма, и взаимному обмену культурными ценностями.

На Украине просветительская идеология была представлена преимущественно в ее позднем, руссоистском выражении, где вера в научный прогресс вытесняется утверждением ценности «естественного» состояния, призывом к нравственному самоусовершенствованию. В сознании украинских писателей (И. Котляревского, П. Гулака-Артемовского, Г. Квитки-Основьяненко и др.) жива была еще иллюзия достижения гармонии общественных и индивидуальных интересов посредством исполнения существующих законов. Поэтому критика порядков самодержавно-крепостнического строя у них не затрагивала глубоко его политических и экономических основ, а требование перестройки жизни общества на «естественных» началах было связано с антропологической критикой недостатков личности. Отсюда — и принципиальная ориентация не на социальную сатиру, а на юмор. У писателей просветительской ориентации нет еще неразрешимых жизненных коллизий, не дающих возможности перевести трагическое в юмористический план. Стороны конфликта еще резко не противопоставлены, конфликт, как правило, движется к мирному разрешению.

Новая украинская литература в первые десятилетия XIX в. формируется не только на

405

Левобережной и Слободской Украине, но и в Петербурге, где в 20—40-е годы развертывают свою культурно-литературную деятельность Т. Шевченко, Е. Гребенка и др. Через посредничество и личные контакты литераторов, выходцев из Украины, с деятелями русской литературы и общественно-культурной жизни того времени (К. Рылеевым, В. Жуковским, А. Пушкиным, П. Вяземским, И. Крыловым, Ф. Глинкой, В. Далем, В. Одоевским и др.) тема Украины глубоко проникает в русскую литературу. В большой мере общими усилиями русских и украинских деятелей культуры формируется и литературно-эстетическая мысль того времени. Для украинских писателей, как и всей украинской литературы первой половины XIX в., свойственно обращение к русскому языку, а также глубокий интерес к жизни и культуре других, прежде всего славянских народов, которые в эпоху Просвещения вступают в период возрождения и формируют новые литературы. Это проявляется главным образом в теоретическом изучении их культуры (П. Гулак-Артемовский, И. Срезневский, О. Бодянский), в поэтических переводах и перепевах из литератур народов мира, а также песенного фольклора славянских народов (Л. Боровиковский, А. Метлинский, Н. Костомаров, М. Шашкевич, И. Вагилевич, Я. Головацкий и др.). Произведения из жизни других народов в первой половине XIX в. появляются в творчестве Н. Костомарова («Кремуций Корд», «Эллины Тавриды») и достигают идейно-эстетической вершины в творчестве Т. Шевченко («Еретик», «Кавказ»). Все это в значительной мере способствовало расширению идейно-тематического диапазона и обогащению изобразительных средств украинской поэзии.

Обновление украинской литературы в первой половине XIX в. связано прежде всего с народной поэзией; народная словесность влияет и на формирование жанрово-стилевой системы, и на образную структуру; принципы народного стихосложения оказывают решающее воздействие на смену силлабического стихосложения силлабо-тоническим. С конца 10-х — начала 20-х годов ареной обсуждения кардинальных проблем развития новой литературы становится фольклористика (статьи Н. Цертелева, И. Кулжинского, М. Максимовича, И. Срезневского, И. Вагилевича, труды О. Бодянского, Н. Костомарова и др.). От восприятия народной поэзии как реликтового явления, сообщающего произведениям литературы народный колорит, фольклористическая и зарождающаяся литературоведческая мысль приходят к пониманию народной поэзии как отражения исторического содержания эпохи, жизни и души народа. Собиратели и исследователи украинской народной поэзии выдвигают ее как первооснову литературы.

В первые десятилетия XIX в. в украинской литературе наблюдалась общая для всех новоевропейских литератур ведущая роль поэтических жанров. До середины 30-х годов XIX в. одним из наиболее продуктивных стилевых течений в украинской поэзии был бурлеск, идейно-художественная природа которого тогда отвечала задачам утверждения нового мировосприятия и новых эстетических принципов. Речь идет о развитой в нем стихии бытового разговорного народного языка, органической связи его с фольклорной эстетикой и народным мировосприятием, о критике феодальных порядков и духовенства, о духе демократизма и гуманизма, ярко выраженной тенденции к отражению жизни в ее обыденных формах.

Бурлескно-травестийная поэма Ивана Петровича Котляревского (1769—1838) «Энеида» (первые три части были напечатаны в 1798, полностью опубликована в 1842) традиционно считается первым произведением новой украинской литературы. Поиски Котляревским основ разумного в «естественном» мире, в «природе» привели его к воссозданию верований, обычаев, традиционных черт быта, нравственно-психологического своеобразия, эстетических представлений украинского народа. Утверждение в «Энеиде» светлой, очищающей силы народного смеха, отражающего нравственное здоровье и энергию народных масс, выдвижение национального коллектива, представленного народной массой, в качестве главного объекта изображения способствовало переходу в литературе понятия о народном из области низкого и грубого (что, в частности, характерно было для эстетики классицизма) в сферу идеального и героического. Однако в основе идейных убеждений автора, связанных с идеологией Просвещения, лежит иллюзорная вера в возможность законодательного улучшения общественного порядка, нравственно-этического перевоспитания членов общества, подчинения их эгоистических, личных интересов «общему добру».

При несомненном бурлескном стилевом единстве, «Энеида» Котляревского — синкретическое сочетание литературного этикета, художественного канона, поэтической условности волшебной сказки и небылицы, элементов классицистической поэтики и черт просветительского искусства. Рисуя в основном сословные типы, Котляревский вместе с тем создает персонажи, которые уже не укладываются полностью в этот статус. Пребывая в своем «ролевом» поведении в атмосфере карнавальной вседозволенности,

406

непредсказуемых поступков и настроений, они открыто выражают недовольство «божественной» предопределенностью своей судьбы. Отход Котляревского от прямолинейной условности древней литературы, от ее абстрактных символов и аллегорий (поэма содержит в себе многочисленные исторические и злободневные социальные аллюзии), от классицистической одноплановости и однозначности, появление в «Энеиде» свободного вымысла как своеобразной «игры без правил» знаменуют в украинской литературе новый этап в области создания художественного образа. Проникновение в «Энеиду» целостного («языческого») восприятия бытия, еще не расчлененного рационалистическим сознанием на противопоставленные друг другу категории, способствовало осмыслению единства и взаимопроницаемости в человеческой жизни трагического и комического, возвышенного и низменного, прекрасного и безобразного и, таким образом, углубляло понимание сущности явлений действительности и человеческой натуры. Отталкиваясь от барочной разъединенности и антиномичности социума и личности, Котляревский пытается найти общезначимые основания для восстановления общественной гармонии, что, в частности, проектируется в поэме и на национально-государственные отношения Украины с Россией.

Исходя из эстетической природы народного амбивалентного смеха, Котляревский не прибегает к одностороннему отрицанию эпопеи Вергилия. Гуманистические мотивы его «Энеиды», героические деяния Энея, дух мужества, патриотизма и товарищеской солидарности были созвучны историческим традициям украинского народа. Народно-языческому ви́дению мира, сквозь призму которого Котляревский творчески переосмысливает «Энеиду» Вергилия, в большой мере близка была и мифологическая сторона римской эпопеи, эксцентричность в поведении ее персонажей. Таким образом, Котряревский творил свой поэтический мир не только как противоположный миру Вергилия, но как бытие, несущее в себе общечеловеческие черты. И вместе с тем это был мир новый, украинский, только остраненный, увиденный в свете народной смеховой культуры — вопреки строго-героической однозначности эпохи Вергилия, мир социально несправедливый, основанный на «праве» сильного.

«Энеида» Котляревского различными своими гранями близка к «Декамерону» Боккаччо, «Морганте» Пульчи, к гуманистической сатире кануна европейского Просвещения (Рабле, Эразм Роттердамский, Сервантес), к произведениям немецкой бюргерской сатиры, «гробианской литературы» (С. Брант, И. Ришарт), к комическим национальным эпопеям эпохи Просвещения («Мышеида» и «Монахомахия» И. Красицкого, «Девин» Ш. Гневковского, комические поэмы М. Чоконаи «Дележ богов» и «Война мышей и лягушек» и др.). Уже сама по себе смена жанровой природы повествования об Энее, когда героический литературный эпос приобретает черты сказочности (свое произведение Котляревский сам называет сказкой) и становится литературной поэмой с «романным» типом мышления, принципиально приближает «Энеиду» к структуре рыцарского романа XV—XVI вв. как ренессансного жанра, получившего на Украине широкое распространение в XVI—XVII вв. в переводах и переделках, вбиравших в себя местные народно-поэтические традиции. Герои-комическая поэма Котляревского обнаруживает близкое типологическое сходство прежде всего с «сюжетно-экстенсивным» типом романа, в частности с французским рыцарским «Романом об Энее» и романами «бретонского» цикла Кретьена де Труа. Мир «бретонского» романа, как и украинской поэмы, увиденный сквозь магический кристалл волшебной сказки, построен на колеблющемся равновесии чудесного и обыденного, высокого и низменного, героического и комического. Сказка как художественная условность выступает в этих произведениях общим источником художественного вымысла, связывающим героя, который преследует личные интересы, с неадекватным его судьбе миром действительности.

Развиваясь в начале XIX в. в качестве «низкого штиля» в «низких» жанрах классицизма («Энеида» и шуточно-бурлескная ода «Песня на Новый 1805 год пану нашему и отцу князю Алексею Борисовичу Куракину» Котляревского, поэма «Горпинида, или Похищенная Прозерпина» П. Белецкого-Носенко, «Жабомышедраковка» К. Думитрашко), бурлеск разрушал классицистическую поэтику изнутри.

В ряде бурлескных произведений звучала критика феодальных порядков, утверждение естественных прав и ценности индивидуума независимо от его социального положения, что дает основание рассматривать эти произведения в системе просветительского реализма. Особое место принадлежит здесь стихотворной басне с ее логически-дидактическим началом — жанру, который пользовался большой популярностью и сыграл заметную роль в накоплении реалистических черт в украинской литературе.

Один из первых баснописцев того времени — Павел Павлович Белецкий-Носенко (1774—1856). Он разрабатывал басню лафонтеновско-крыловского типа, источником которой служили народные пословицы и поговорки, сказки

407

и анекдоты. Предметом критики были общечеловеческие пороки. Он противопоставлял высокие нравственные качества простого народа жестокости, жадности и паразитизму социальной верхушки («Волк и Ягненок», «Рысь и Крот», «Пан писарь», «Крестьянин и его дети», «Белка и Кроты», «Гуси»). Басни Белецкого-Носенко, написанные преимущественно в 1812—1829 гг. (изд. в 1872), по своему типу близки к стихотворным сказкам И. Хемницера и насыщены бурлескно-натуралистическими подробностями.

Творчество Петра Петровича Гулака-Артемовского (1790—1865) — новый этап в развитии украинской стихотворной басни. Стремясь к отражению обыденной жизни, он решительно отходит от аллегоризма басен о животных, развивает общее для классицизма и просветительского реализма миметическое начало. Испытав влияние польской классической литературы (главным образом И. Красицкого), Гулак-Артемовский тяготеет к принципу «золотой середины», к классицистической уравновешенности, соразмерности и целесообразности. Это выразилось у него в сочетании эпикурейского сенсуализма и просветительского рационализма. Во всем следует соблюдать разумную умеренность, гармонически сочетать эмоции и разум, соотносить свои желания с реальными возможностями их достижения. Руководящим началом и учителем во всем должна быть природа, пребывая среди которой, человек подчиняет свою жизнь ее законам, разумно следует судьбе. Эта позиция, предельно ярко выраженная в программном стихотворении «Истинная Добродетель», присутствует во всем его творчестве. Социальному злу, которое разрушает в человеке все человеческое («естественное»), личность может противопоставить только стоическую доброту и силу духа, позволяющую даже сильным мира сего говорить правду в глаза.

Гулак-Артемовский выражает сочувствие рабскому положению крепостного крестьянства и гневно изобличает жестокость глупых панов («Пан и Собака»). В других своих баснях («Солопий и Хивря, или Горох у дороги», «Тюхтий и Чванько», «Дурак и Умный», «Лекарь и Здоровье», «Отец и Сын») Гулак-Артемовский сосредоточивает все внимание на общечеловеческих недостатках: противном «природному» разуму прожектерстве, недальновидности, жадности, глупости, страсти к пустому рифмоплетству и пр. В его басенном творчестве наблюдается движение от богатой жизненными реалиями сюжетной басни-«сказки» к собственно просветительской басне-нравоучению, к концентрированной рационалистической идее. Она получила свое развитие в творчестве Л. Боровиковского.

Левко Иванович Боровиковский (1806—1889) является автором свыше 170 басен-пословиц (созданы в 20—30-е годы, опубликованы в 1852). В них чувствуется влияние творчества И. Красицкого, а также воздействие фольклора. Меткое народное словечко отличает басни Боровиковского от «логического аскетизма» леслинговской басни; украинский баснописец высмеивал общечеловеческие недостатки, порой осуждал паразитизм и безнравственную жизнь социальной верхушки.

Ярким явлением в украинской литературе были басни Евгения Павловича Гребенки (1812—1848), талантливого и разностороннего писателя. Помимо басен он писал лирические стихи, создал свыше сорока повестей, романов и рассказов (на русском языке), был автором литературно-критических статей, очерков на украинском и русском языках; перевел на украинский язык «Полтаву» Пушкина. Сборник Гребенки «Малороссийские приказки» (1834) получил положительную оценку в «Отечественных записках» (1840). Продолжая басенную традицию Гулака-Артемовского, Гребенка вместе с тем создает новый тип басни, характеризующийся детальной разработкой сюжета, введением реалистических бытовых сцен, метко подмеченных психологических черт персонажей. Разрастание фабульной части басни (основу которой чаще всего составлял народный анекдот или пословица) за счет ее «морали» способствовало превращению ее в маленькую комедию нравов или в своеобразную нравоописательную народную новеллу.

Обличение жадности и произвола как родовой черты всех бар нашло отражение в таких баснях Гребенки, как «Медвежий суд», «Роза и Хмель», «Репейник и Конопелька», «Волк и Огонь», «Рыбак», «Школяр Денис», «Мельник». В отличие от Котляревского и Гулака-Артемовского, различавших «добрых» и «злых» панов, Гребенка даже такие общечеловеческие пороки, как глупость, предательство, хвастовство, своекорыстие, склонен видеть главным образом в помещичье-чиновничьей среде. Исходя из народных этических представлений, творчески используя малые народно-поэтические формы, Гребенка в своих баснях старается отойти от традиционной назидательности и бурлескного натурализма. Называя Гребенку талантливым украинско-русским писателем, И. Франко, в частности, указывал на поэтическую оригинальность его как баснописца: Гребенка «шел путем, проложенным в русской литературе Крыловым, но шел довольно самостоятельно, не подражая Крылову, внося в свои басни украинский

408

пейзаж и мировоззрение украинского мужика».

Одновременно с господством бурлеска в первой трети XIX в. в украинской поэзии появляются произведения, развивающие традиции анонимной сатиры второй половины XVIII в. Среди них выделяется «Ода — малороссийский крестьянин» К. Пузины, где отражаются социальные контрасты, показывается бедственное положение крестьянства. Поисками новой стилевой тональности, стремлением к раскрытию душевных переживаний персонажей отличаются поэма С. Писаревского «Стецько» и поэма-сказка Е. Рудиковского «Чумацкий воз».

Сыграв свою роль в сближении литературы с народной жизнью, бурлеск в 30—40-е годы XIX столетия отходит на периферию литературного процесса.

Жанровая система украинской поэзии в начале XIX в. формируется как на основе светских жанров древней литературы (стихотворная травестия и сатира, романсовая лирика, басня), так и на базе жанров, родившихся в процессе создания новой литературы (ирои-комическая, бытовая, юмористическая, историческая поэма, стихотворный рассказ-басня, лирическое стихотворение-думка, пейзажная лирика и др.). В украинской поэзии появляется сонет, народный стих, 14-сложный коломийковый и александрийский стих, элегический дистих, гекзаметр, разностопный и шестистопный цезурованный ямб, амфибрахий, анапест. Заметное место принадлежит переделкам и переводам древнегреческих и римских авторов, обработкам античных и библейских сюжетов, переводам произведений французских поэтов, а также Шекспира, Байрона, Гете, Жуковского, Пушкина, Мицкевича и др.

В 10—40-е годы зарождается новая украинская драматургия, появляется профессиональный театр. Генетически драматургия Украины в это время связана с художественными традициями XVII—XVIII вв., идущими от диалогов и декламаций, школьной драмы и вертепа (народного кукольного театра), музыкальной драматургии (песня, танец, хор и ансамбль).

В условиях преобладания на сцене банальных водевилей и мелодрам, значительная часть которых была переводами с французского, ориентация украинских комедиографов начала XIX в. на правдивое отражение этнографических черт народного быта, обычаев и обрядов, широкое использование фольклора, музыки и хореографии сыграли положительную роль в развитии литературы, в формировании национальной проблематики профессионального театра. Вместе с тем в украинскую драматургию проникают идеи, идущие от русской просветительской комедии и европейской мещанской драмы. В центре внимания украинских комедиографов находится семейная жизнь с ее бытовыми коллизиями и характерами. В ряде пьес («Наталка Полтавка», «Солдат-чародей» И. Котляревского, «Сватанье на Гончаровке» Г. Квитки-Основьяненко, «Любка» П. Котлярова и др.) заметно стремление к социальной обусловленности конфликта и поступков персонажей, проявляются черты, близкие к русской сатирической комедии конца XVIII — начала XIX в., а в жанрово-стилевом отношении — к русской комической опере, развивающейся со второй половины XVIII в. как антипод классической оперы.

Котляревский в духе просветительской эстетики выводит на сцену представителей простого народа, воплощающих в себе ум, дух товарищества, душевное благородство, обладающих чувством независимости и человеческого достоинства, и стремится показать действие типических характеров в конкретных (типических) национальных обстоятельствах своего времени. Исходя из просветительских представлений о естественной доброте человека, он вместе с тем видит, что реальное поведение, поступки и убеждения зависят от воспитания, среды, от социального положения личности и ее социальной роли.

Под непосредственным влиянием русской сатирической комедии второй половины XVIII в. в 20—30-е годы появляются сатирические комедии Григория Федоровича Квитки-Основьяненко (1778—1843) «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе», «Дворянские выборы», «Шельменко — волостной писарь», «Ясновидящая», «Шельменко — денщик» и др., которые органически вошли в русскую литературу того времени и оказали значительное влияние на развитие социальной сатиры в украинской драматургии.

Развитие реалистического направления в украинской литературе настоятельно выдвигает в 30-е годы потребность в большой эпической форме, рождение которой связано с творчеством Квитки-Основьяненко. Дебютировав как русский писатель, он через пятнадцать лет заявляет о себе в 1833 г. как украинский писатель отрывком из повести «Маруся» и рассказом «Солдатский портрет». В своем предисловии («Суплика к господину издателю»), напечатанном вместе с этими произведениями, он ставит вопрос о необходимости отхода украинской литературы от бурлескной манеры и создания прозы, черпающей свои темы и проблематику в живой действительности. Как и другие украинские писатели того времени, он решительно выступает против мнения реакционных кругов

409

о якобы неспособности украинского «наречия» к созданию «разумных» и «полезных» произведений.

Еще в сатирических комедиях 20—30-х годов, написанных на русском языке, Квитка-Основьяненко в диалогах персонажей обращается к разговорной украинской речи. В украинских произведениях писателя 30-х — первой половины 40-х годов («Солдатский портрет», «Конотопская ведьма», «Вот тебе и клад», «Маруся», «Сердешная Оксана», «Козырь-девка» и др.) различаются две жанрово-стилевые тенденции: повествовательно-комедийная (связанная с классицистически-сатирической манерой предшествующего периода и содержащая в себе черты просветительского реализма) и сентиментально-реалистическая. В комедийных произведениях наиболее полно проявились такие художественные принципы просветительского реализма, как абстрактно-гуманистический морально-этический критерий общественного поведения личности и дидактизм, выраженные в простых формах сюжетной организации произведения. Исходным материалом здесь обычно выступают народный анекдот, фацеция, пословица, поговорка, сказка, предание. Имитация устной (фольклорной) манеры повествования, перевоплощение автора в рассказчика из народа, создавали, с одной стороны, иллюзию подлинности, правдивости, а с другой — обеспечивали свободу авторской позиции. Однако бурлескная манера не способствовала раскрытию в полной мере социального содержания народного эстетического идеала.

Если в юмористических произведениях Квитки-Основьяненко образы крестьян были «однолинейны», герой не отличался сложными переживаниями, то в его сентиментально-реалистических повестях, отмеченных серьезностью и «трогательностью» стиля, раскрывается богатство души обыкновенного крестьянина, утверждается идея внесословной ценности человеческой личности. Не случайно в повести «Маруся» Белинский увидел Украину «с ее поэтической природой, с ее поэтической жизнью простого народа, с ее поэтическими обычаями».

Ориентация Квитки-Основьяненко в украинских повестях на то, чтобы читатель мог «растрогаться», получил нечто «и разумное, и полезное», требовала не только нового образного слова, но и углубления в личные переживания персонажей, психологического анализа. Вместе с тем проявляется свойственная сентиментализму тенденция к сглаживанию жизненных противоречий, стремление отыскать в конфликтной ситуации решение, удовлетворяющее всех.

При всем «невнимании» Квитки-Основьяненко к социальным отношениям в украинском селе, он изображает начавшееся классовое расслоение в среде крестьянства. Такие морально-психологические черты крестьянства, как социальная неорганизованность и терпимость, религиозность, пассивность в борьбе за личные интересы, классовая инфантильность, упование на судьбу являются объективно историческими. Стремление писателя утвердить христианскую и традиционную сословную мораль в качестве основы общественного уклада того времени приходит в противоречие с объективной логикой правдиво отражаемой им реальной жизни и наталкивает читателя на мысль о необходимости поисков иных социальных решений.

Квитке принадлежит заслуга в создании «народной повести», которая с середины XIX в. становится ведущим жанром украинской литературы. Он закрепил и расширил успехи украинской литературы в исследовании жизни народа, создал новые эпические формы, открывавшие пути реалистического изображения действительности в духе демократизма и народности. Украинская проза Квитки-Основьяненко оказала заметное влияние на реализм русских повестей Шевченко.

Одновременно с развитием просветительского реализма в украинской литературе проявляются преромантические тенденции, а в конце 20-х годов зарождается романтическое направление, воспринимающее в значительной мере идеи позднего Просвещения. Основу романтизма в украинской литературе составило национально-культурное движение, характеризующееся обращением к глубинным истокам народной жизни и прежде всего — к народной поэзии как части «природы», ценимой выше цивилизации. Представители этого фольклорно-исторического течения, определяющего украинский романтизм 20—40-х годов, разделяли воззрения Гердера на народную поэзию как сокровищницу национальной истории, обычаев, жизни и духа. Эти идеи, обострившие интерес к народной словесности, утверждались по мере собирания, издания и изучения украинского фольклора, начало чему было положено еще просветителями. В 1819 г. выходит в свет сборник «Опыт собрания старинных малороссийских песней» Н. Цертелева. В 1827 г. появляются «Малороссийские песни» М. Максимовича, в 1834 г. его же «Украинские народные песни», в 1836 г. — «Малороссийские и червонорусские думы и песни» П. Лукашевича; в 1833—1838 гг. И. Срезневский издает шесть сборников «Запорожская старина», содержащих народные предания, исторические думы и песни (часть из них представляла собой стилизации). Большое значение для становления романтического

410

сознания имели работы И. Кулжинского, М. Максимовича, М. Шашкевича, О. Бодянского, И. Вагилевича, Н. Костомарова и др.

Заметную роль в формировании украинской литературно-эстетической мысли, связанной с романтическим направлением, имело и знакомство с идеями немецкой классической философии. В этой связи следует упомянуть не только участие М. Максимовича в деятельности литературно-философского общества любомудров, но и другие научные и культурные факты. Открытие в 1805 г. Харьковского университета и появление благодаря этому на Украине первых периодических изданий (на русском языке): «Харьковский Демокрит» (1816), «Украинский вестник» (1816—1819), «Харьковские известия» (1817—1823), «Украинский журнал» (1824—1825) способствовали формированию нового общественного сознания и литературно-эстетической мысли на Украине. Наряду с произведениями классицистического характера в «Украинском журнале» появляются отдельные оригинальные и переводные стихотворения, содержащие сентименталистские и романтические мотивы, а также статьи, отрицающие основы рационалистической эстетики и знакомящие читателей с отдельными положениями эстетики романтической. Живой интерес к героическому прошлому украинского народа, его культуре, фольклору, обычаям проявлял, в частности, воспитанник Харьковского университета, украинец по происхождению, тесно связанный с декабристским движением, О. М. Сомов. В своих «Малороссийских повестях» («Гайдамак», «Русалка», Клады», «Киевские ведьмы»), напечатанных в «Украинском вестнике», он широко отразил быт украинского народа, его героическое историческое прошлое.

Новая методология анализа литературных произведений, начало которой было положено романтической эстетикой, стремилась сочетать общелитературные задачи с историческими потребностями национального литературного развития. Заметный шаг в этом направлении был сделан на Украине еще в 1816 г. Р. Гонорским («Нечто о нашей живописной прозе и о нынешнем состоянии русской словесности вообще»). Немалое значение имели и труды И. Кронеберга, который первым на Украине, остро критикуя классицистическую теорию подражания природе, выступил против понимания искусства как рабского копирования действительности. Труды И. Кронеберга («Память этого незабываемого для всех человека священна для меня», — писал о нем Белинский) имели общероссийское значение в преодолении принципов классицистической эстетики и наряду с статьями П. Вяземского, А. Бестужева-Марлинского, В. Одоевского и Д. Веневитинова, трактатом О. Сомова «О романтической поэзии» легли в основу формирования романтической эстетики в России.

Особенно большое распространение среди студентов Харьковского университета идеи немецкой классической философии, а также идеи Гердера о национальном характере и народной поэзии, получили в 30—40-е годы. В атмосфере увлечения народной поэзией, преданиями старины еще в конце 20-х годов в Харьковском университете возник литературный кружок И. Срезневского, в состав которого входили преимущественно романтически настроенные студенты (братья Ф. и О. Евецкие, И. Розковшенко, А. Шпигоцкий и др.).

Близко к нему стоял один из наиболее талантливых украинских поэтов-романтиков Л. Боровиковский. Он принес в украинскую литературу темы, мотивы и образы, тесно связанные не только с миром народной поэзии (прежде всего с социально-бытовой и лирической песней), но и романтическим мировосприятием. В его произведениях («Молодица», «Тоска», «Козак», «Рыбак», «Палей», «Волох») появляется образ нового героя, не находящего себе места в действительности. Эта отчужденная личность предстает то в ипостаси обездоленного и страдающего человека, то сильного и гордого одиночки, стоящего над повседневными заботами суетного мира. Такому герою свойственны глубокие и сильные чувства, решимость в выборе жизненной позиции, сила характера. Побудительными мотивами его поведения являются борьба за счастье и личную свободу. В стихотворениях «Гайдамаки», «Палей», «Козак» и др. этот образ напоминает байронического героя, шкала ценностей которого находится вообще за пределами обыденной жизни.

В поисках идеала Л. Боровиковский, подобно многим украинским поэтам-романтикам, обращается к патриархальной жизни предков, рисует своеобразные буколические идиллии («Подражание Горацию»), противопоставляет деятельную жизнь предков бесхарактерности и лени современного ему поколения («Лодырь»).

По идейно-эстетическому уровню, культуре литературного языка и по пластичности образного рисунка литературная песня Л. Боровиковского («Убийство», «Козак», «Выведка», «Материнская встреча») и его медитативная лирика не имели в украинской литературе до появления Шевченко равных себе образцов.

В 1839 г. в Харькове вышел сборник стихов Амвросия Лукьяновича Метлинского (1814—1870) «Думки и песни и еще нечто», состоящий

411

из 30 оригинальных поэтических произведений и переводов с сербского, польского, чешского, немецкого и словацкого языков. Хотя Метлинский, как и все украинские романтики, широко использовал народные исторические песни, предания и верования, в его поэтической интерпретации они окрашены преимущественно в мрачные тона. Поэтический мир Метлинского можно назвать миром контрастов, он строится на противопоставлении «славных казацких времен» настоящему с его запустением и деградацией общественной жизни («К вам», «Предатель», «Козак», «Ребенок-сирота», «Нищий» и др.). Эта пессимистическая гражданская поэзия в целом довольно правдиво отражала современную жизнь и была своеобразной формой критики действительности.

Человеком противоречивых общественно-политических взглядов был Николай Иванович Костомаров (1817—1885), писавший на украинском и русском языках. Ему принадлежит свыше 300 различных произведений — исторических исследований, публицистических, литературно-критических и художественных. Поэзия его представлена в основном в сборниках «Украинские баллады» (1839) и «Ветка» (1840). Как у всех украинских романтиков, главной структурной основой поэтических произведений Костомарова выступает фольклор. Вместе с тем писатель следует не столько идейному содержанию народной поэзии, сколько легендарно-фантастическим мотивам, символике, ритмике, образному строю. Нечеткость идейных позиций и тенденциозность сказались в некоторых его произведениях (идеализация исторического прошлого Украины, подчинение социального национальному, абсолютизация демократического начала в украинском национальном характере и пр.). Однако в ряде его произведений, написанных главным образом в 40—50-е годы, в период наиболее активной политической деятельности и в ссылке после разгрома Кирилло-Мефодиевского общества, содержатся гуманистические, вольнолюбивые мотивы. Проблемы: художник и тиран, поэт и народ, народ и правитель — разрабатываются Костомаровым в романтической драме «Кремуций Корд», в стихотворениях «Певец Митуса», «Юпитер светлый плывет по зеленым волнам киммерийским», «Эллада».

Будучи историком, Костомаров проявлял повышенный интерес к исторической проблематике, в частности к исторической драме. После драмы «Савва Чалый» (1838), в которой отразилась ложная идея писателя о враждебности «духу» украинского народа любой централизованной власти, он в 1841 г. публикует трагедию «Переяславская ночь», где проводится идея единения славянских народов на основе христианской морали. И хотя персонажи в ней выступают как своеобразные рупоры идей автора, в трагедии появляется героический образ украинской девушки Марины, борющейся за независимость родины. Историческая проблематика служила Костомарову во многих случаях средством для аллюзийной трактовки современности («Кремуций Корд»).

Костомаров проявил себя как писатель-романтик очень разносторонне. Его творчество отличается тематическим и жанровым богатством (в частности, он положил в украинской литературе начало романтической драме, гражданской, политической поэзии), вовлечением в поэтическую орбиту примеров из исторической жизни других народов, так называемых вечных образов — он первый ввел в украинскую поэзию образ тираноборца Прометея. Впервые в ней в стихотворениях Костомарова «Дети славы, дети славы!» и «Доброй ночи!» появляется тема славянской взаимности.

В конце 30-х и в 40-е годы заметное распространение в украинской романтической поэзии получает романсовая лирика, лирическая медитация и элегия (русские и украинские стихотворения Е. Гребенки, стихотворения Н. Костомарова). Главными мотивами в личностно-психологическом течении украинского романтизма 30—40-х годов (В. Забила, М. Петренко, С. Писаревский, А. Афанасьев-Чужбинский и др.) были неудовлетворенность жизнью, жалобы на судьбу. Отражая черты действительности, неприемлемые для лирического героя, погруженного в горестные раздумья о своей судьбе, стихотворения этих романтиков отличались устремленностью в неизвестное, идеальное. Желание вместить в себя весь мир сочетается с бегством героя за пределы мира реального и разрешается нередко в умозрительной сфере. Ключевым в сентиментально-чувствительной лирике становится слово судьба («доля»). Наиболее ярко эти черты проявились в медитативной лирике М. Петренко 30—40-х годов, в сборнике «Песни сквозь слезы» В. Забилы. В ряде произведений (в частности в стихотворении М. Петренко «Гляжу я на небо...», пользующемся широкой популярностью в качестве песни и в настоящее время) встречаются мотивы, созвучные настроениям русских поэтов-романтиков и передающие ощущение бессилия личности, стремящейся изменить мир к лучшему.

Украинская романтическая проза 20—60-х годов выражала патриотические чувства народа (повесть «Чайковский» Е. Гребенки, исторический роман «Черная рада» П. Кулиша, повесть «Марко Проклятый» А. Стороженко, «Маруся» Марко Вовчок и др.), его антикрепостнические

412

настроения и освободительные стремления («Олена» М. Шашкевича, «Кармелюк» Марко Вовчок, «Варнак» Т. Шевченко), а также протест рождающейся суверенной личности против авторитарных норм феодального общества (рассказы Е. Гребенки, П. Кулиша, Марко Вовчок, Ю. Федьковича, Н. Устияновича, Ф. Заревича и др.). В психологически-бытовой прозе отражалась также стихийная диалектика индивидуальной психологии личности. Это нашло отражение в различных эпических жанрах: в историко-балладном рассказе («Свекровь», «Данила Гурч», «Максим Гримач» Марко Вовчок, «Гордая пара» П. Кулиша), в этнографически-психологической повести («Анна Смоховская» Е. Згарского, «Ганця» А. Торонского), в рассказах Ю. Федьковича «Любовь — погибель», «Сердце не научить», «Штефан Славич», «Опришок», в романтических новеллах («Талианка», «Побратим» Ю. Федьковича, «Сон — как быль» В. Ильницкого, «Месть верховинца» Н. Устияновича) и др.

Романтическая драматургия 30—80-х годов, кроме произведений Н. Костомарова, была представлена главным образом исторической драмой и трагедией (драматическая поэма Е. Гребенки («Богдан», «Драматическая трилогия» («Байда», «Петр Сагайдашный», «Царь Наливай») П. Кулиша, трагедии «Довбуш», «Хмельницкий» Ю. Федьковича и др. Большинство драматических произведений посвящено событиям национально-освободительной борьбы украинского народа против турецко-татарской и польско-шляхетской агрессии; многие из них представляют собой драму идей.

В атмосфере романтического подъема в 1837 г. в Будапеште выходит в свет сборник «Русалка Днестровая», составителями и авторами которого были члены львовского литературного кружка, получившего название «Руська троица», — М. Шашкович, И. Вагилевич, Я. Головацкий. «Русалка Днестровая» — характерное явление общеславянского национально-культурного возрождения со всеми его типологическими признаками апелляции к национальной истории и народному «духу». В условиях длительного застоя общественной и культурной жизни на западноукраинских землях выход в свет этого сборника представлял собой, по словам И. Франко, необычный «прорыв чувства человеческого среди всеобщего отупения и одичания», явление «насквозь революционное».

«Руська троица» осуществила в Восточной Галиции переход от старой, церковно-религиозной литературы к литературе новой, создание которой было возведено ею в ранг важнейшей общественной задачи. Наряду с образцами народной поэзии в «Русалке Днестровой» были помещены преромантические и романтические произведения М. Шашкевича, И. Вагилевича и Я. Головацкого. Так, зачинатель новой украинской прозы на западноукраинских землях М. Шашкевич в своем романтическом рассказе-сказке «Олена» рисует образы опришков — народных защитников от панского своеволия.

Следует, однако, отметить, что идейно-эстетические уроки «Руськой троицы», члены которой после смерти М. Шашкевича постепенно отходят от прогрессивных идеалов своей молодости («Венок русинам на обжинки», 1847), младшее поколение галицких поэтов развить не смогло. Идеи Шашкевича некоторое время пропагандируют лишь Н. Устиянович, А. Могильницкий и в известной мере Ф. Гарасевич.

С возникновением романтической эстетики связано на Украине зарождение и литературный критики (работы М. Максимовича, О. Бодянского, Е. Гребенки, Н. Костомарова). Важным литературно-критическим явлением был «Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке» Н. Костомарова, напечатанный в 1848 г. в альманахе «Молодик на 1844 год». Выдвигая в качестве главного критерия правдивость изображения быта, обычаев, национальной «физиономии», «верность языка», то есть отражение национальной самобытности, Костомаров впервые в украинской литературной критике ставит вопрос об испытании правдивости произведения самой жизнью, выступает против сентиментальной чувствительности и просветительской заданности героя, развивает мысль об исторической обусловленности характеров общественной жизнью. Во второй половине 40-х годов в связи с активизацией литературной жизни в Восточной Галиции, вызванной деятельностью «Руськой троицы» и революционными веяниями 1848 г., появляются литературно-критические выступления Я. Головацкого, И. Вагилевича и др.

Выдвижение в конце 30-х — начале 40-х годов, в эпоху, которую В. И. Ленин назвал крепостной, когда Россия была еще «забита и неподвижна» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 23. С. 398), «мужицкого» поэта Тараса Григорьевича Шевченко (1814—1861) знаменовало собой, с одной стороны, появление первых признаков политического пробуждения крепостного крестьянства, а с другой — переход от украинской дворянско-просветительской общественной и, в частности, художественной мысли к идеологии общероссийской революционной демократии.

Попав в столицу в 1831 г. в качестве домашнего художника-слуги Энгельгардта, Шевченко обучается в 1832—1836 гг. живописи, а в 1838 г., после выкупа из крепостного состояния, становится

413

вольнослушателем Академии художеств, любимым учеником К. Брюллова. Изучение достижений художественной культуры прошлого и воплощение в живописи классицистических норм прекрасного не поглощают всех интересов Шевченко. В 1838—1842 гг. он обращается к истории Украины. У него возникает поэтический образ казацкой свободы и славы, выступающий как антитеза бедственному состоянию его родины в условиях социального и национального угнетения («Вечной памяти Котляревского», «Думы мои, думы мои», «К Основьяненко», «Иван Подкова»).

Идеализированный образ «казацкой воли» и свободной Украины в этих романтических произведениях появляется под воздействием нескольких факторов: творчества украинских и русских поэтов-романтиков 20—30-х годов (Л. Боровиковского, А. Метлинского, К. Рылеева, Н. Маркевича), трудов украинской дворянской историографии («История русов», «История Малой России» Д. Бантыша-Каменского, «История Малороссии» Н. Маркевича), сборников народной поэзии и трудов украинских фольклористов (Н. Цертелева, М. Максимовича, И. Срезневского и др.). Не менее важным было чувство одиночества лирического героя, не находящего себе места в «чужой стороне», осознание поэтом своего классового происхождения. В упомянутых произведениях прославление «казацких времен» переплетается с мотивами тоски по родине, сиротства, романтической отчужденности, получившими широкое отражение в таких его лирических стихотворениях, как все четыре «Думки» (1838), «Н. Маркевичу» (1839). Чувство психологической отчужденности наиболее полно воплощено в лирической самохарактеристике поэта в поэме «Тризна» (1843), отмеченной (вплоть до цитирования отдельных строк из «Войнаровского») влиянием К. Рылеева.

В своем обращении к прошлому Украины Шевченко не только следует историографии, но проявляет уже и свой «мужицкий» демократизм. В концепции положительного героя он стоит намного ближе к народным представлениям, чем другие украинские поэты-романтики. Его Подкова и Трясило не «демонические» герои, как, например, казацкие предводители у А. Метлинского или Л. Боровиковского, а вожаки народных масс, соотносящие свои действия с их волей, стремлением и целями. Героические подвиги предков призваны были у Шевченко, как и у Рылеева и других поэтов-декабристов, пробудить у современников стремление к борьбе за освобождение родины и народа от угнетения. Высшей точкой осмысления уроков исторического прошлого, их значения для современного освободительного движения (эта тема не исчезает у Шевченко на протяжении всего творчества) является его героико-историческая поэма «Гайдамаки», рисующая события народного антифеодального восстания 1768 г. против польско-шляхетского гнета. В ней движущей силой истории выступают народные массы. Как и в стихотворении «Перебендя», выдвигающем тему «поэт и народ», в поэме ставится вопрос о воспитательной роли литературы.

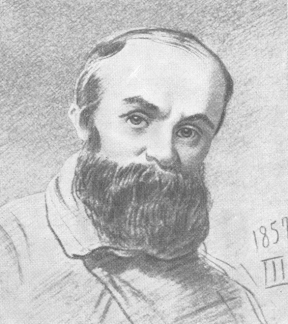

Т. Г. Шевченко. Автопортрет

Рисунок. 1857 г.

Появление в 1840 г. первого сборника Шевченко «Кобзарь», состоящего всего из восьми стихотворений, а также выход в 1841 г. из печати поэмы «Гайдамаки» положили начало качественно новому этапу в развитии украинской литературы. В 1841 г. Шевченко пишет историческую драму «Никита Гайдай», в 1842 г. — социально-бытовую поэму «Слепая» (обе на русском языке) и историческую поэму «Гамалия», в 1848 г. — исторически-бытовую драму «Назар Стодоля» (на русском языке; сохранился лишь ее украинский перевод).

Историческая тема уже в первый период творчества Шевченко развивается параллельно с темой Украины современной. Эстетический идеал поэта ищет свое воплощение в образах простых людей, крестьян («Порченая», «Катерина»). И хотя диапазон его творчества еще не

414

очень широк, в нем уже появляются черты того морального максимализма, который со временем станет художническим кредо Шевченко — соотнесение поэтического «я» с жизненными интересами народа, гуманистическая жертвенность, самоотречение героя во имя счастья народа. Одно из первых мест занимает у Шевченко образ матери, которая проходит свой тернистый путь от унижений до духовного становления личности, сознательно и бесстрашно вступает на путь борьбы не только за личное счастье, но и за счастье всех угнетенных («Катерина», «Слепая», поэма и повесть «Наймичка», «Если бы тебе досталось...», «Мария» и др.). В разработке этой и других тем последовательно происходит становление конфликта героев с общественной средой, что является определяющим для всего творчества Шевченко, начиная с 1843 г. — от первой поездки поэта на Украину.

1843—1847 гг. (до ареста Шевченко) относятся ко второму периоду его творчества, знаменующему становление поэта как революционного демократа и высший уровень его поэтического творчества, утвердившего в украинской литературе метод критического реализма. В эти годы были написаны многие его поэмы («Тризна», «Сон», «Еретик», «Слепой», «Кавказ» и др.), стихотворения (в их числе «Разрытая могила», «И мертвым и живым...», «Холодный Яр», «Три года», «Завещание»), романтические баллады («Лилия», «Русалка» и др.). Шевченко заявляет о себе как выдающийся мастер поэтической формы со сложившимся революционно-демократическим мировоззрением, как поэт-сатирик, охватывающий своим проницательным взглядом жизнь всей России «от молдаванина до финна». Передовые политические идеи как организующий тематический и идеологический центр и политическое бунтарство, опирающееся на изобличительную критику самодержавной системы, определяют главное содержание его творчества этого периода. Во время путешествия по Украине в 1843 г., а затем после окончания Академии художеств в 1845 г. и до ареста в 1847 г. перед Шевченко предстала не поэтическая Украина, по которой он так тосковал в Петербурге, а юдоль народного горя, нищеты, политического бесправия и рабской покорности крепостного крестьянства («Все оглохли, все ослепли, // В кандалах поникли...»).

Поэма «Сон», положившая начало революционно-демократической сатире на Украине, занимает в ряду произведений Шевченко этого периода важнейшее место. Поэт изобличает самодержавие, церковь, религию и политический террор, осуждает покорность и пассивность угнетенных народных масс, прославляет рыцарей свободы — декабристов. Остраненность картин жизни царского двора, гротескно-сатирическое изображение царя и его чиновников, сцены «генерального мордобития» в столице, переплетение реальности и фантастики сочетаются в поэме с публицистической инвективой, с доминирующим лирическим началом. В этом одна из причин необычайной художественной выразительности произведения, его эмоционального воздействия. Поэма Шевченко типологически близка к европейской романтической сатирической поэме (Мицкевич, Гейне, Петефи).

По собственному определению Шевченко, в период трехлетнего пребывания на Украине (когда у него сложился цикл политических произведений «Три года») он «постепенно стал прозревать». На смену воспоминаниям о «славном прошлом» приходит чувство «гражданской скорби» (И. Франко) по поводу печальной судьбы уже не только Украины, но и других народов, проявляется осознание общности социальной судьбы всех народов России и изобличение «темного царства» самодержавия и всяческого насилия с позиций общечеловеческих, интернационалистских (поэмы «Кавказ», «Еретик»). Шевченко становится на путь подлинного художественного историзма и обнаруживает знакомство с идеями западноевропейских социал-утопистов.

Поэтика Шевченко отличается идейно-эстетической «открытостью» и представляет собой органический сплав романтизма и реализма. Сочетание лирики и сарказма, возвышенного и низменного чаще всего выливается в обличительный авторский монолог, утверждающий народный этический идеал жизни «по правде».

Дух отрицания существующего строя, проявившийся в поэме «Сон», в стихотворениях «Холодный Яр», «Чигрине, Чигрине», «Гоголю», «Псалмы Давида», «Три года», сочетается у Шевченко с призывом к воооруженному сопротивлению колониальной политике царизма (поэма «Кавказ») и к всенародному восстанию (стихотворение «Завещание»). Именно за создание этих «возмутительных» и в высшей степени «дерзких стихотворений», изъятых у Шевченко при аресте (как члена Кирилло-Мефодиевского общества) в 1847 г., царское правительство сослало его солдатом в Отдельный Оренбургский корпус «под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать».

Однако, находясь уже под следствием в каземате Третьего отделения, Шевченко продолжает писать. Начинается десятилетний период его «невольничьей поэзии», рисующей образ непокорного и непобедимого поэта-борца, заявившего: «Терзаюсь, мучаюсь... но все ж не каюсь!..».

415

За первые три года солдатчины Шевченко написал больше, чем за весь предыдущий период своего творчества. Он рисует крепостной быт в социально-бытовых поэмах («Княжна», «Марина», «Варнак», «Меж скалами, подобно вору», «Если бы тебе досталось», «Петрусь», «Солдатов колодец»), показывает граждански активного героя, вставшего на путь борьбы с панами-насильниками. К этим эпическим произведениям примыкают (некоторые имеют даже общий сюжет) русские повести Шевченко («Наймичка», «Капитанша», «Музыкант», «Художник», «Прогулка с удовольствием и не без морали», «Несчастный», «Варнак», «Близнецы»), написанные в 1852—1858 гг. (опубликованы в 80-х годах). По своей проблематике, вскрытию глубоких противоречий крепостнического строя, произвола помещиков, показу благородства и талантливости людей из народа они близки к русской реалистической прозе 40—50-х годов.

Новым в творчестве Шевченко этого периода, получившем дальнейшее развитие после освобождения из ссылки, было появление философко-исторических поэм («Цари», «Неофиты», «Мария», «Саул» и др.) и стихотворений («Пророк», «На рожь несжатую в ночи...», «Подражание II псалму», «Исаия. Глава 35», «Подражание Иезекиилю. Глава 19», «Осии. Глава 14»), в которых, используя библейские и древнеримские сюжеты, поэт прибегает к эзоповскому языку, создает притчево-параболические художественные структуры.

В поэмах «Неофиты» (1857) и «Мария» (1859) Шевченко переосмысливает исторический материал и христианскую легенду в духе своего времени, которое выдвигало вопрос о личной ответственности каждого за судьбы освободительного движения в России. Переосмысление библейского мифа в сугубо гуманистическом плане, превращение его в житейскую человеческую историю оказывает решающее влияние на концепцию образа Христа, который из сына божия становится сыном человеческим и встает в ряды борцов за реальное, земное счастье людей. Деяния Христа выступают как пример реализации тех огромных потенциальных возможностей служения добру, которые заложены в духовном мире каждого человека.

В широкий жанрово-стилевой диапазон творчества Шевченко периода ссылки входят и фабульные исторические стихотворения и поэмы («Чернец», «Иржавец», «В то пасхальное воскресение», «Завалило черной тучей», «Швачка» и др.), рисующие в романтическом духе прошлое Украины, ее героев, жертвующих собой во имя свободы родины.

Главное место в произведениях 1847—1850 гг. занимает личностная и «ролевая» лирика — значительное явление в истории украинской литературы. Поэтическая культура Шевченко стояла на уровне высших достижений мировой поэзии того времени. Характерными чертами ее являются народно-песенная основа, глубокий психологизм, философская обобщенность образов, стилистическое разнообразие, динамичность и композиционная раскованность, богатство образных ассоциаций, наличие различных словесных «партий». Главными чертами лирики Шевченко являются автобиографичность, эмоциональное переживание детских лет и юности, мысленное перенесение поэта на Украину, обобщенный образ которой он неразрывно связывает со своей собственной судьбой — «N. N.» («Тогда мне лет тринадцать было...»), «Не греет солнце на чужбине...», «N. N.» («О, думы мои! О слава злая!»), «И вырос я в краю чужом...», «А. О. Козачковскому», «И золотой и дорогой...» и др.

Шевченко в совершенстве владеет приемом наглядности в передаче абстрактной мысли, достигает совершенства в психологизации тропа, что позволяет увидеть любую жизненную реалию через призму личностного восприятия. Его лирика основана не столько на логических предметно-понятийных связях, сколько на ассоциативном сочетании дополнительных смысловых и интонационных оттенков, что позволяет ему передать глубинные, подчас смутные еще движения души, ее «подтекст» («Солнце заходит, горы чернеют...», «А мы все думаем, решаем...», «И сонные волны, и мутное небо...», «И тернистый и колючий...», «Не самому ль мне написать...» и др.). Вместе с тем у Шевченко заметно стремление к реалистической точности, движение от фигуральной речи к автологии. Графичность поэтического рисунка явственно видна в стихотворениях «Вишневый садик возле хаты...», «Все снится мне: вот под горою...», «Какого дьявола я трачу...». Большинство стихотворений, относящихся к «ролевой» лирике, имеет ярко выраженный народно-песенный склад («И богата я...», «Муженька я дорогого...», «Куковала кукушечка...», «Протоптала тропочку...» и др.). В последовательной смене разнофигурных ритмических модификаций, характерной для Шевченко, важное место занимает коломийковый стих — сочетание восьмисложного и шестисложного стихов хореической каденции.

В 1857—1858 гг. Шевченко вел дневник («Журнал»), представляющий собой ценнейший источник сведений о его жизни, окружении, об общественно-политических, философских и эстетических взглядах поэта. Как своеобразный вид его мемуарной прозы «Журнал» отличается глубиной самоанализа, живописностью

416

Иллюстрация:

Художник в селе за работой

Рисунок Т. Г. Шевченко. 1845 г.

бытовых сцен, меткими характеристиками современников.

Вернувшись из ссылки, Шевченко в марте 1858 г. приезжает в Петербург и включается в общественно-политическую и литературно-художественную жизнь: он встречается с Чернышевским, братьями Курочкиными, Михайловым, Плещеевым, Тургеневым, Лесковым, Марко Вовчок и другими деятелями культуры и освободительного движения, расширяет свои контакты с кругом «Современника», принимает участие в создании Литературного фонда, подготовке альманаха «Хата» и первого украинского журнала «Основа». В 1860 г. Академия художеств присуждает Шевченко звание академика-гравера. В том же году выходит его «Кобзарь», состоящий из 17 произведений, написанных до ссылки.

Творчество после ссылки — новый этап в идейно-художественном развитии Шевченко, когда мотивы и образы социально-бытового плана, философичность интимной лирики уступают место образам и мотивам политической борьбы и грядущей крестьянской революции. Как бы возвращаясь к общей тональности «трех лет», Шевченко в своем образе мира и «темного царства» самодержавия прозревает час неминуемых перемен, поднимаясь при этом на более высокую ступень идейного и художественного обобщения. Доминирующими в его творчестве становятся сатирическая образность, политические мотивы, изобличительно-публицистический тон. Библейский пафос обличения сливается у Шевченко с пророчеством гибели всех «нечестивых» — от царя до «ясновельможного» украинского панства как пособника мучителей народа («Неофиты», «Осии. Глава 14», «Сраженья были, распри — все бывало...» и др.). Разоблачение и инвектива у Шевченко всегда идут теперь рядом с поиском хотя бы неприметных следов существования идеала в действительности, что определяет существенную черту его реализма, в котором всегда присутствует романтический порыв в будущее.

В неподцензурном стихотворении «Юродивый», изобличающем «царя-фельдфебеля» Николая I и его пьяных «сатрапов-унтеров», поэт находит «средь миллионов свинопасов» «чудака-оригинала», дерзнувшего публично дать пощечину сатрапу. Этот единичный факт становится для Шевченко точкой опоры для широкого исторического обобщения (характерная черта его поэтики), раскрывающего связь между сопротивлением насилию отдельной личности и

417

выступлением всей массы народа против тирании. Обращаясь с гневным осуждением к самому «всевидящему оку» и проклиная царей, поэт как пример самоотверженности воскрешает образы «поборников священной воли» — томящихся в каторжных рудниках Сибири русских революционеров.

Политической поэзии Шевченко последних лет жизни присущи притчево-параболические структуры, персонификация идей, актуальные образы-символы, показывающие высокий уровень идейно-художественного обобщения в духе политических задач того времени. Это проявляется даже в отдельных картинках с натуры («О, люди! бедные, слепые!», «Однажды над Невой иду...»), где отдельное, не теряя своей конкретности, превращается во всеобщее. Ключевым словом в творчестве Шевченко становится «правда-месть»; он не только страстно призывает народные массы к восстанию, но и верит в победу революции, в грядущее обновление жизни на земле («Я на здоровье не в обиде...», «Свете тихий! Свете ясный!», «И Архимед и Галилей...» и др.).

Шевченко выступил основоположником новой украинской литературы, он соединил ее цели с задачами общероссийского освободительного движения и развитием революционно-демократической идеологии, с жизнью и борьбой народных масс за социальное и национальное освобождение; он необычайно расширил ее идейно-тематический и художественно-эстетический диапазон, вывел ее на путь подлинного историзма, сыграл выдающуюся роль в развитии украинского литературного языка. Обращаясь со своим словом ко всему миру, разрабатывая темы и проблемы интернационалистского звучания, Шевченко приобщил украинскую литературу к решению задач мирового идейно-художественного развития. Творчество Шевченко предопределило дальнейшее прогрессивное развитие украинской литературы.

Развитие украинской литературы в конце XVIII — первой половине XIX в. (до 1861 г.) происходило в эпоху разложения феодально-крепостнических отношений, формирования буржуазной нации и новых, капиталистических отношений. Оно было тесно связано с освободительным движением народов России, с ростом социального и национального самосознания народа. Под влиянием этих факторов украинская литература все ближе становится к жизни народа, способствует росту его социального и национального самосознания, связывается с борьбой крестьянства против крепостнического гнета. В области общественной (в частности художественной) мысли складываются два лагеря, два противоборствующих направления: революционно-демократическое и либерально-буржуазное.

Новая украинская литература развивалась на народно-поэтической основе, что определило глубоко демократический характер лучших ее произведений. Наиболее прогрессивные украинские писатели, и в первую очередь Шевченко, отразили социальные стремления и чаяния крепостного крестьянства.