241

ШИЛЛЕР В 1788—1800 гг.

В год возвращения Гете из Италии (1788) Шиллер создает всего несколько стихотворений, но среди них одно из программных — «Боги Греции». Антитеза, так патетически поданная в ранней драме Шиллера, — между «чернильным веком» и миром плутарховских героев, наделенных «прометеевым огнем», — теперь приобрела новый смысл и получила новый акцент. Трагедии придан вселенский масштаб: речь идет не о Вюртемберге, не о германских княжествах, а о самой природе, которая «рабски подчинена закону тяжести» и лишена души, «обезбожена». Стихи Шиллера — элегия по утраченной гармонии античного мира, когда, по словам поэта, «боги были человечнее, и люди божественнее» (строки из первого, журнального варианта стихотворения). При всей абстрактности восславления античности стихотворение вызвало осуждение в консервативных кругах. В частности, с его резкой критикой выступил бывший штюрмер Фр. Штольберг. И не кто иной, как Георг Форстер, немецкий якобинец, поддержал в этой полемике «язычество» Шиллера.

В том же году начинается серьезная работа Шиллера по изучению античной литературы. «Древние доставляют мне теперь истинное наслаждение», — писал он в августе 1788 г. Преодоление эстетики «Бури и натиска» и формирование нового взгляда на искусство протекают в момент увлечения поэта историей. В эти годы выходят в свет монументальные труды Шиллера: «История отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества» (1788) и «Тридцатилетняя война» (1792). Шиллер усваивает просветительскую идею прогресса. Обращаясь к разным эпохам прошлого, он стремится уловить основные ступени поступательного развития человечества, именно человечества, а не отдельных наций. Этот масштаб Шиллер считал наиболее соответствующим потребностям своего времени, в то время как нация для него — ранняя, несовершенная стадия, которую надлежало быстрее преодолеть.

Историческое развитие мыслится им как медленное, эволюционное. Как и большинство идеологов XVIII в., он ищет движущую силу прогресса не в социально-экономических факторах, а в распространении идей и в особенности в деятельности отдельных личностей. Отсюда возникают в его сочинениях образы таких идеализированных героев, как шведский король Густав-Адольф в «Тридцатилетней войне». При этом выдающиеся личности выступают чаще всего как «граждане мира», как носители той или иной общечеловеческой идеи, а не национального призвания. В этих поисках руководящей идеи Шиллер, в сущности, весьма далек от историзма.

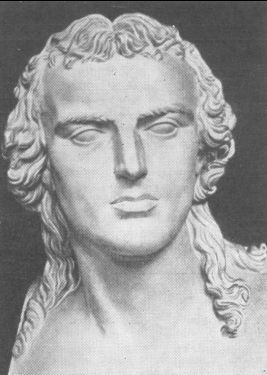

Фр. Шиллер

Бюст И. Г. Данекера. Мрамор. 1793 г.

Штутгарт. Галерея

В своих взглядах на развитие права и государства Шиллер ближе всего стоит к Монтескье и Вольтеру. Вчерашний штюрмер, Шиллер-историк мало считается с более смелыми идеями Руссо, (хотя многие из этих идей оставили сильный отпечаток на его ранних драмах). Не усваивает Шиллер и крупнейшего завоевания Гердера — его историзма, до которого не поднимались ранние французские просветители. В отличие от Гете, Шиллер вообще слабо связан с комплексом воззрений Гердера. В плане теоретическом это очень существенно для оценки двух разных путей, которыми шли Шиллер и Гете. Гете, который был мудрым единомышленником Гердера, не отбросил его ранних заветов и в зрелые годы.

Теоретический спор между Гете и Шиллером в конечном счете соотносится с борьбой материализма и идеализма в немецкой идеологии. Оба поэта вполне отдавали себе отчет в том, что их

242

гносеологически разделяло. Шиллер писал Г. Кернеру (1 ноября 1790), что он не приемлет философии Гете, «она слишком много черпает из чувственного мира там, где я черпаю из души».

Крупным вкладом в немецкую эстетику явились работы Шиллера «О грации и достоинстве» (1793), «Письма об эстетическом воспитании человека» (1795) и «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795—1796). Писатель опирается здесь на ряд положений как этики, так и эстетики Канта, но при этом раздвигает рамки исследования, стремясь ответить на коренной, как ему представляется, вопрос — о судьбе человеческой личности.

Шиллер не может принять категоричности морального закона Канта. Разум не должен беспощадно подавлять чувство. Это была бы новая форма рабства. Идеал Шиллера — гармония чувствительности и разума, долга и склонности.

Опыт Французской революции порождает большие сомнения у Шиллера. По его словам, здание современного (т. е. феодального) государства колеблется, и «кажется, явилась физическая возможность возвести закон на трон, уважать, наконец, человека как самоцель и сделать истинную свободу основой политического союза. Тщетная надежда! Недостает моральной возможности, и благоприятный миг встречает невосприимчивое поколение».

Трагедия современного человека, в отличие от античного, состоит в его отъединенности от коллектива. В этом сказалось пагубное воздействие разделения труда: «Вечно прикованный к отдельному малому обломку целого, человек сам становится обломком». Тем самым Шиллер уже критикует последствия буржуазного развития. Но, высказав эту гениальную догадку, он продолжает ход рассуждений по законам идеалистической логики. История человека им рассматривается имманентно, и понятно, что Шиллер остается в этом замкнутом кругу и тогда, когда предлагает свой знаменитый выход: для решения политической проблемы «нужно пойти по пути эстетики, ибо путь к свободе ведет только через красоту». Задача эстетического воспитания провозглашается как главная, чтобы способствовать гармоническому развитию человеческой личности. По существу, эта задача приходит в столкновение с идеями Канта о незаинтересованном искусстве, о приоритете формы над содержанием, идеями, которые противоречивым образом сочувственно излагаются в том же сочинении.

Важна, однако, общая тенденция — освобождение от догматизма Канта, сближение с Гете, проблески историзма и диалектики.

Черты историзма в известной мере проявляются в статье «О наивной и сентиментальной поэзии», где говорится не только о двух принципах искусства, но и о двух его этапах. Шиллер приходит к пониманию, что античная гармония недостижима и что новое время породило новый тип поэта, для которого очевидно разящее несовпадение идеала и жизни. В стихотворении «Идеал и жизнь» (1795) Шиллер дает опасный совет:

Всем пожертвуй, что тебя связало,

Если крылья силятся в полет,

Возлети в державу идеала,

Сбросив жизни душной гнет!

(Перевод В. Левика)

Но в статье Шиллера о современном («сентиментальном») поэте говорится несколько иначе: «Возникает вопрос, что больше его привлекает — действительность или идеал, хочет ли он представить действительность, как предмет отрицания, или идеал, как предмет утверждения». Отсюда вытекают два рода восприятия: сатирическое и элегическое (элегия как выражение печали по недостижимому идеалу).

В целом подход Шиллера в этой статье не исторический, а типологический, однако, вводя в эстетику понятие о трагической коллизии между идеалом и действительностью, он тем самым подготавливал романтическую эстетику.

После десятилетия, посвященного истории и эстетике (1787—1796), Шиллер возвращается к драматургии. Обращаясь к сюжетам из прошлого, он ищет новые формы их драматургического выражения. В этом плане каждая его драма — эстетический поиск.

Масштабностью действия, мастерством воспроизведения как исторического фона, так и мощных характеров в трилогии о Валленштейне (1797—1799) Шиллер близок историческим хроникам Шекспира. В «Прологе» к «Валленштейну» поэт утверждал, что только «великий предмет» заслуживает художественного изображения. Это был один из главных выводов в эстетической программе веймарского Шиллера — стремление к художественным обобщениям большого диапазона, возвышение над будничной провинциальностью. Исторические сюжеты позволяли поставить в центре драмы важный, значительный конфликт и представить незаурядных героев. Вместе с тем Шиллер не стремится к воспроизведению истории как таковой, он свободно обращается с материалом; его интересует не столько общественно-историческая, сколько морально-психологическая сущность изображаемого конфликта. Отдельным историческим прозрениям постоянно противодействует влияние этики Канта. Коллизия чувства

243

и долга нередко заслоняет историческое содержание.

Трилогия о Валленштейне открывается одноактным «Лагерем Валленштейна», живописной исторической фреской, передающей психологию рядовых участников Тридцатилетней войны. Вторая часть («Пикколомини») изображает другой круг — генералитет, Валленштейна и его окружение, придворных императора; здесь завязывается узел интриги, которая и приведет к гибели главного героя. Образ Валленштейна многогранно раскрывается в последней части — «Смерть Валленштейна». Военачальник — жертва предательства Октавио Пикколомини и других своих вчерашних соратников. Но он не только жертва, он несет в себе трагическую вину. Понятие вины здесь усложнено. Вина и в том, что большие усилия приложены Валленштейном во имя мелкой цели — честолюбия. Вместе с тем — это измена императору, нарушение долга, как его понимали в XVIII в. И одновременно это долг вообще, вне истории, в кантианском смысле.

Если Валленштейн приподнят над кликой корыстных и бесчестных царедворцев и военачальников, то над всеми вознесен Макс Пикколомини — благородный юноша, воплощающий просветительский идеал Шиллера. Он мечтает о мире, о братстве людей, о созидательном труде, о покорении природы. Образ его трудно связать с изображаемой эпохой. Как и маркиз Поза в «Дон Карлосе», Макс — рупор идей автора. И гибель героя говорит о трагической неосуществимости его высоких стремлений (не только в Тридцатилетнюю войну, но и во времена Шиллера).

И вот судьба, с жестокостью своей,

Берет его и в пышном жизни цвете

Его бросает под ноги коней.

Таков удел прекрасного на свете!

(Перевод К. Павловой)

Мастерством психологического анализа отмечена «Мария Стюарт» (1800) — одна из вершин поздней драматургии Шиллера. Автора интересует совсем не тот всемирно-исторический смысл, который проявляется в реальном конфликте между католичкой Марией, опиравшейся на самые темные силы феодального мира, и Елизаветой, которая олицетворяла буржуазный прогресс Англии. Драматург исходит из конкретной ситуации: Мария — в тюрьме, она пленница Елизаветы, и английская королева, пользуясь своей властью, убивает неугодную ей и опасную для нее соперницу. В одном из своих трактатов Шиллер писал, что трагедия не должна быть историческим произведением. «В этом случае ей пришлось бы строго держаться исторической истины... Но цель трагедии — поэтическая: она представляет действие для того, чтобы взволновать и волнением доставить наслаждение». Более того, по мнению Шиллера, нередко «при грубейшем нарушении исторической истины поэтическая истина тем более может выиграть».

Шиллер «волнует и волнением доставляет наслаждение», изображая Марию в последние дни перед казнью. Тщетные попытки приверженцев Марии спасти ее и жестокая неумолимость Елизаветы воспринимаются не в контексте реальной истории (историю зритель может и не знать), а в конкретной сюжетной ситуации и вызывают ненависть ко всяческим формам насилия над человеческой личностью. В этом смысл морального торжества Марии над Елизаветой в одной из самых блестящих сцен трагедии — встрече двух королев.

Идейное содержание трагедии многозначно. Шиллер не снимает вины с Марии (даже в тюрьме она вдохновляет своих сторонников на политические интриги), но вместе с тем ее антагонистка Елизавета представлена и самодержавно-деспотичной, и лицемерной. При этом в осуждении Елизаветы проявляется новая важная грань мировосприятия Шиллера — критическое отношение к буржуазному развитию Англии, предвосхищение романтической критики эгоизма и стяжательства.

Женские образы в ранних драмах Шиллера были отмечены некоторой искусственностью, односторонностью характеристики и даже психологической немотивированностью. В «Марии Стюарт» Шиллер мастерски передает все многообразие душевных движений, сложную гамму чувств, как это особенно ярко проявляется в сцене встречи двух королев. Елизавета и завидует молодой и красивой Марии, своей державной родственнице, и наслаждается ее унижением, и, может быть, готова проявить царственную снисходительность, если почувствует ее покорность. Мария только что ощутила радость свободы, оказавшись в солнечный день на лужайке перед тюрьмой. Но ненависть к Елизавете оказалась сильнее жажды свободы. Она высказывает все, что наболело у нее на душе, она торжествует, хотя это торжество стоит ей жизни.

О многообразии художественных поисков Шиллера-драматурга свидетельствуют две следующие, столь непохожие одна на другую драмы: «Орлеанская дева» (1801) и «Мессинская невеста» (1803), уже принадлежащие XIX столетию.

Последнее десятилетие жизни Шиллера (1795—1805) принесло ему также славу великого поэта. Ранние стихи Шиллера были малооригинальны,

244

многое в них напоминало Клопштока, тон их был нередко наивно-сентиментальным. В философских стихотворениях 1785, 1788, 1789 и 1795 гг. Шиллер проявляет себя мастером стиха, но ему не удается преодолеть известной рассудочности. Мысль поэта формулируется остро и ярко, но не воплощается в живые художественные образы: философ подавляет поэта. Годы 1790—1794 были вообще поэтически бесплодными (сохранилось лишь несколько альбомных стихотворений). Перелом происходит в 1795 г. Расширяется тематический диапазон, виртуознее, многообразнее становится стих, богаче — выразительные средства поэтического языка. В 1797—1798 гг. Шиллер создает свои замечательные баллады — «Кубок», «Перчатка», «Ивиковы журавли», «Порука» и др., и Гете не устает восхищаться поэтическими удачами своего друга.

Многие годы Шиллера волновала тема искусства и мысль о роли художника. Жанр баллады позволяет драматически, в зримых образах раскрыть не только историю убийства поэта Ивика и возмездия за него, но и моральную силу великого искусства: потрясение, вызванное трагическим спектаклем, вырывает признание у преступника («Ивиковы журавли»). Искусство поэта и драматурга счастливо соединяются в балладах Шиллера, отличающихся динамичностью сюжета, богатством красок, живописующих героя и его окружение. Гете, например, удивлялся, как убедительно ярко изображено Шиллером море в балладе «Кубок» (хотя сам поэт моря никогда не видел).

Нельзя не отметить, что выдающийся пропагандист Шиллера в России В. А. Жуковский сумел великолепно воспроизвести в переводе поэтическую силу и эмоциональную напряженность немецкой баллады.

Однако высокие поэтические достоинства баллад Шиллера не исключают объективного суждения об их идейной направленности. Приходится признать, что в них нет той масштабности, к которой стремится Шиллер в своих драмах. Почти каждая баллада содержит какую-то нравственную максиму, хотя и имеющую общечеловеческое значение, но нередко сниженную до общежитейского смысла, к тому же связанного с религиозной фразеологией.

Многограннее и масштабнее Шиллер предстает в балладах на античные темы — «Элевзинский праздник» (1798), «Геро и Леандр» (1801) и особенно «Торжество победителей» (1803). Мудро и проницательно подходит Шиллер к исторической ситуации, связанной с окончанием троянской войны. В «Торжестве победителей» он размышляет над жизнью греков и троянцев, говорит о трагическом жребии не только побежденных, но и многих победителей. Войну он оценивает не по ее стратегическим результатам, а по тому, как она отражается на судьбе человека.

Наступал новый, XIX век. Шиллер напряженно размышлял, вглядываясь в будущее. Оно одновременно и тревожило, и внушало надежды. В поздней лирике поэта часто звучат трагические мотивы разлада между жизнью и мечтой, роднящие его с романтиками:

Ах! В безвестном океане

Очутился мой челнок;

Даль по-прежнему в тумане,

Брег невидим и далек

(«Путник», 1803.

Перевод В. А. Жуковского)

Глубокими тревогами и сомнениями насыщено стихотворение «Начало нового века» (1801).

И вместе с тем Шиллер сохраняет верность гуманистическим идеалам Просвещения, он убежденно призывает верить в высокое предназначение человека. Тогда же в честь нового века он набрасывает мужественные строки, где говорит об исторической судьбе своего народа («Немецкое величие»). Он вновь повторяет, что честь Германии — не в князьях, не в Империи, народ сам составит славу своей страны.

Нет на свете выше славы:

Меч подняв — не меч кровавый! —

Правды молнией разить.

Разуму снискать свободу —

Значит каждому народу

И Грядущему служить!

(Перевод Н. Славятинского)

Последние пять лет жизни и творчества Шиллера связаны уже с XIX в. В его поздних драмах поставлены новые темы и проблемы, выдвинутые послереволюционной эпохой (об этом см. в VI т. нашего издания).

Творчество Шиллера имело огромный резонанс в России. При этом оказывал воздействие именно идейный накал его драм, пафос свободы и нравственный максимализм его положительных героев — Карла Моора, Фердинанда, маркиза Позы, Жанны д’Арк. По словам Чернышевского, немецкий поэт и драматург стал «участником в умственном развитии нашем», а Достоевский, будучи сам большим почитателем Шиллера, писал, что он у нас «в душу русскую всосался».