- 371 -

БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Развитие белорусской литературы в период со второй четверти по конец XVII в. происходило в сложных исторических условиях. Усиление социального и национального угнетения белорусского народа, разорительные войны, дальнейшее наступление Контрреформации и другие факторы вызвали упадок белорусской культуры и значительно задержали общий прогресс страны. Активизировались консервативные силы, в первую очередь церковь, которая пыталась восстановить свое пошатнувшееся господствующее положение в духовной жизни общества. Вновь повеяло духом Средневековья с его религиозным фанатизмом. В 1689 г. в Варшаве был сожжен на костре выдающийся белорусский мыслитель-атеист Казимир Лыщинский. По вине белорусских феодалов, перешедших на сторону правящего класса Польши, отказавшихся от борьбы за политическую независимость своей родины и развитие национальной культуры, белорусский язык в XVII в. был постепенно вытеснен польским во всех основных общественно-политических и культурных сферах, что и было узаконено специальным постановлением польского сейма (1696). Единственным хранителем национальных традиций, родного языка остался простой народ, томившийся в темноте и рабстве.

Развитие белорусской литературы в XVII в. осложнялось и тормозилось также общим кризисом средневековой системы древней белорусской литературы. Ее последним значительным взлетом была литература полемическая, упадок которой наметился в 30-е годы XVII в. Практически уже исчерпала себя полемика между сторонниками и противниками унии. По характеру своего содержания полемическая литература отстала от жизни, потеряла свою злободневность и, естественно, не могла удовлетворять духовные запросы времени. Не случайно попытка возобновить полемику и возродить полемическую литературу, предпринятая в 40-е годы некоторыми церковными писателями, например К. Саковичем, потерпела неудачу.

Последним представителем большой плеяды писателей-полемистов был в Белоруссии Афанасий Филиппович (1597—1648). Выходец из семьи ремесленника, он в 1627 г. принял монашеский сан и всецело отдался религиозной и общественно-политической деятельности. Как общественный деятель и как писатель А. Филиппович сформировался в духе традиций полемической литературы и братского движения. Он чувствовал глубокую духовную связь со своими предшественниками, борцами против унии, и считал себя непосредственным продолжателем их правого дела. Однако вторая четверть XVII в. была в Белоруссии еще более драматичной, чем первая. Наступил период максимального обострения социальных и национальных противоречий, наивысшего напряжения противоборствующих общественных сил, канун вооруженного выступления народных масс против своих угнетателей (1648—1654), и это не могло не сказаться на деятельности А. Филипповича.

Решительный и энергичный в поступках, непреклонный и бескомпромиссный в идейных убеждениях, А. Филиппович боролся против кровавого насаждения в Белоруссии и на Украине «проклятой» унии и даже ходил к московскому царю просить заступничества за православную веру. Он смело бросил вызов господствующим верхам Польши, предсказывая пришествие «суда страшного божьего», т. е. народную месть.

В историю белорусской литературы А. Филиппович вошел как автор «Диариуша» (дневника), представляющего собой своеобразное соединение полемической антиуниатской публицистики с автобиографическим повествованием. «Диариуш» находится еще в русле полемической литературы, однако в жанровом отношении он во многом близок к произведениям историко-мемуарного характера, в которых рассказ о событиях обычно связан с фактами личной биографии автора или преимущественно основывается на его личных впечатлениях. В отличие от писателей-полемистов конца XVI — начала XVII в. А. Филиппович почти совсем не касается догматических вопросов богословия. Направляя свой обличительный пафос против господствующих верхов Речи Посполитой, он основное внимание сосредоточивает на раскрытии бесправного положения белорусского и украинского

- 372 -

народов, на описании истории их борьбы за традиционную веру. Для «Диариуша» характерны правдивость, напряженность, страстность и драматизм повествования, повышенная экспрессивность, а порой даже и религиозная экзальтация.

Взглядам А. Филипповича, при всем их демократизме, присущи определенные противоречия. Религиозный фанатик до мозга костей, вроде протопопа Аввакума, он считал унию основной причиной всех зол и ошибочно видел спасение своего народа и его национальное освобождение в возрождении православной церкви.

С более широких и передовых позиций выступал автор сатирических произведений «Речь Мелешки» (вторая четверть XVII в.) и «Послание к Обуховичу» (1655). «Речь Мелешки» написана в форме выступления на варшавском сейме реально существовавшего Яна Мелешки, бывшего в 1615—1622 гг. смоленским каштеляном, и является литературной мистификацией. Произведение направлено против засилия в Белоруссии иностранцев (поляков, немцев), которые чувствовали себя здесь полновластными хозяевами. Сознательно выдавая себя за человека, малосведующего в вопросах большой политики, прикидываясь этаким простаком, автор умело и остроумно пародирует их нравы и этикет, едко, с присущим ему острословием высмеивает слепое преклонение перед всем иностранным, свойственное белорусской шляхте, которая отреклась от своих национальных традиций и обычаев. Он смело обвиняет правящие верхи Польши в захватнической, колониальной политике на белорусских и украинских землях и подвергает беспощадному осуждению антинародную, верноподданническую позицию местных феодалов. Спасение своей родины писатель видит в изгнании всех иностранцев, «што до нас влезли противко праву нашему».

«Речь Мелешки» и близкое по своей идейной направленности, образно-стилистическому строю «Послание к Обуховичу» были значительным шагом вперед в развитии белорусской литературы по пути усиления критического направления и дальнейшей демократизации, что проявилось не только в народном взгляде их авторов на некоторые важнейшие проблемы общественно-политической жизни страны, но и в широком использовании народной фразеологии, юмора, сатиры. Более того, если во второй половине XVI — начале XVII в. наблюдается процесс олитературивания исторических, деловых записей, то здесь мы имеем дело с явлением иного рода: перед нами литературное произведение — продукт художественного творчества, умышленно выдаваемое автором за служебную речь или деловое послание. «Речь Мелешки» и «Послание к Обуховичу» следует рассматривать как явления этапные в истории старой белорусской литературы.

Настоящий расцвет переживает в XVII в. в Белоруссии историко-мемуарный жанр, вызванный к жизни ростом индивидуального самосознания, усилением личностного начала в литературе. Десятки людей, преимущественно представители шляхты, пишут дневники, мемуары, путевые заметки. События русско-польской войны начала XVII в. нашли отражение в «диариушах» Я. Сапеги, И. Будиллы, С. Маскевича; эпохе национально-освободительной войны белорусского и украинского народов (середина XVII в.) посвящены воспоминания Б. Маскевича, Ф. и М. Обуховичей; описание своих путешествий по разным странам оставили А. Каменский-Длужик (по Сибири) и Я. Цедровский (по Западной Европе); яркие картины жизни, быта и нравов белорусской шляхты второй половины XVII в. нарисованы в мемуарах К. Завиши и С. Незабитовского. Разнообразные по содержанию и литературно-художественному уровню, эти произведения в целом воссоздают пеструю картину своего времени, построенную из отдельных историй жизни конкретных личностей.

Оригинальным памятником городской культуры Белоруссии второй половины XVII — первой половины XVIII в. является «Могилевская хроника» Т. Сурты и Ю. Трубицкого, написанная на польском языке в форме летописи. Особую ценность имеют подробные записи о событиях конца XVII — начала XVIII в., представляющие собой своего рода историческую повесть, в которой нарисована широкая панорама общественно-политической и экономической жизни позднефеодального Могилева в период его наивысшего расцвета и тяжелых испытаний.

Большое распространение в Белоруссии XVII в. получила поэзия, отличавшаяся значительным идейно-тематическим и жанрово-стилевым многообразием. По-прежнему популярны были эпиграммы, панегирические посвящения меценатам; создаются юмористические и сатирические произведения. Продолжаются также поиски в области крупных стихотворных форм, в жанре поэмы.

Одно из крупных достижений белорусской поэзии первой половины XVII в. — анонимная лирическая поэма «Лямент» (плач) на смерть Л. Карповича (1620), известного деятеля братского движения и писателя. Чувство скорби, горестные переживания автора переданы в произведении с большой художественной выразительностью. Оплакивание смерти героя выливается в поэме в прославление его как человека выдающихся

- 373 -

духовных качеств, как подвижника, борца за высокие народные идеалы.

Большая группа поэтов-панегиристов, писавших на польском и латинском языках, была сконцентрирована в первой половине века при дворе белорусских магнатов Радзивиллов в Несвиже: Д. Наборовский, С. Рысинский, Б. Будный и др. В середине века в Полоцке работали Ф. Утчицкий и И. Иевлевич, которым принадлежит ряд декламаций, панегирических стихотворных произведений, предназначенных для публичного исполнения. Ко второй половине XVII в. относится творчество уроженца Случчины, белорусско-русского поэта и философа Яна (Андрея) Белобоцкого, автора ученых трактатов и религиозно-философской поэмы «Пентатеугум», написанных им после переезда в 1681 г. из Белоруссии в Россию.

Наиболее значительным белорусским поэтом XVII в. был, безусловно, Симеон Полоцкий (1629—1680). Окончив в 1650 г. Киево-Могилянскую коллегию, он, видимо, учился еще в Виленской иезуитской академии, а затем до своего переезда в Москву (1664) учительствовал в Полоцкой братской школе. Хотя настоящий расцвет творчества С. Полоцкого относится к московскому периоду, однако как поэт он оформился в Белоруссии.

Ценную часть поэтического наследия С. Полоцкого (раннего, белорусского периода) составляют декламации. Написанные в возвышенно-риторическом стиле, они были непосредственным откликом поэта на некоторые общественно-политические события времени. «Метрами» приветствовал С. Полоцкий приезд в Полоцк в 1656 г. московского царя Алексея Михайловича, которого он называл освободителем белорусского народа. Господствующая тема большинства ранних декламаций — патриотическая.

Важное место в раннем творчестве С. Полоцкого занимают элегии, а также юмористические, сатирические, аллегорические и другие стихотворения. Писатель рассуждает о смысле жизни и пользе «семи свободных наук», утверждая силу человеческого разума, поэтизирует труд, высмеивает отрицательные черты характера человека, осуждает социальное неравенство и монархов-тиранов, ратует за справедливость и моральное усовершенствование.

Безусловно, реальная действительность XVII в. нашла в творчестве С. Полоцкого несколько условное, абстрактное отражение. Кроме того, многие из его ранних стихов несовершенны в художественном отношении, написаны искусственным, книжным языком. Но существенно то, что поэт смело вводил в белорусскую поэзию новые темы и образы, стихотворные жанры и формы, затрагивал еще неизвестные ей вопросы и проблемы, обогащая литературу в целом. Опираясь на местные традиции и используя опыт польской литературы, он поднял силлабическую поэзию восточных славян на более высокую ступень. С. Полоцкий был также одним из наиболее крупных представителей барокко — первого литературного направления в восточнославянских литературах. Поэт и драматург, педагог и просветитель, он своей разносторонней деятельностью вписал блестящую страницу в историю как белорусской, так и русской литературы. Творчество Полоцкого — наглядный пример благотворности взаимосвязей культур восточнославянских народов.

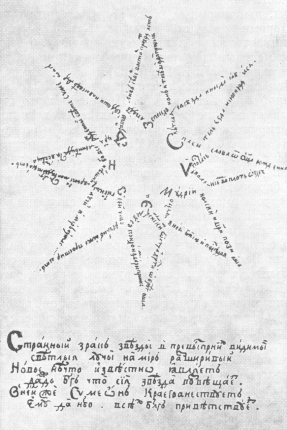

Симеон Полоцкий.

Стихотворение в форме звезды —

Благоприветствие царю Алексею Михайловичу

по случаю рождения царевича СимеонаБарокко было ведущим художественным направлением в белорусской культуре XVII в. и особенно ярко проявилось в архитектуре и в изобразительном искусстве. Создаются роскошные соборы и дворцовые ансамбли; изяществом

- 374 -

и пластичностью отличаются деревянные иконостасы, выполненные в XVII в. белорусскими мастерами объемной резьбы. Стиль барокко проникает также в книжную гравюру. Возникают местные граверные школы (например, могилевская — М. и В. Вощенко).

Меньше изучены характер и генезис барокко в белорусской литературе. Признаки этого стиля заметны уже в отдельных произведениях панегирической поэзии, полемической и ораторской прозы конца XVI — первой четверти XVII в. (А. Рымша, Л. Карпович, М. Смотрицкий и др.). Наиболее последовательно принципы барокко, мироощущение человека эпохи Контрреформации отразились в религиозно-философской лирике, пронизанной морально-дидактическим началом. Достижению определенного единства творческих принципов в ученой поэзии Белоруссии XVII в. способствовали специальные теоретические руководства — поэтики. Белорусскому барокко, синтезировавшему средневековые и ренессансные традиции, не были чужды идеи гуманизма и раннего просветительства. Новые идейно-художественные принципы, которые принесло барокко, во многом обогатили белорусскую литературу. Более сложным стало воспроизведение человека и окружающей его действительности, богаче, разнообразнее стали ее жанры, формы и изобразительные средства.

В отличие от ученой, придворно-панегирической и религиозно-философской поэзии, опиравшейся главным образом на книжные образцы, иной характер имела белорусская демократическая поэзия, бытовавшая в среде мещан и мелкой шляхты. Ценнейшую ее часть составляет анонимная интимная лирика, в которой воспеваются радости жизни, раскрывается внутренний мир простого человека. Подавляющее большинство произведений белорусской интимной лирики XVII в. посвящено теме любви, изображенной как глубокое, возвышенное чувство.

Демократическая поэзия развивалась в тесной связи с традициями устно-поэтического творчества белорусского народа. Это выразилось в широком использовании фольклорных художественно-изобразительных средств, живой народной речи, в отражении народного взгляда на жизнь. В условиях господства силлабической системы стихосложения под влиянием народной поэзии усилились тенденции к тонизации белорусского стиха. Возникновение в XVII в. в Белоруссии светской интимной лирики демократического характера явилось одним из свидетельств идейно-эстетического обновления белорусской поэзии, связанного с теми глубокими процессами, которые начались в этот период во всей белорусской литературе.

В XVII в. происходит становление в Белоруссии драматургии, связанной с зарождением школьного театра.

Белорусская драматургия XVII в. представлена главным образом драмами и интермедиями. В драмах, целиком религиозно-дидактических по содержанию, обычно разрабатывались традиционные сюжеты о рождении и воскрешении Христа, из житий святых и др. Совсем иной характер имели интермедии. Они представляли собой забавные пьески социально-бытового содержания, основанные на народной шутке, анекдоте. Как бы выхваченные из самой жизни, эти сценки не были непосредственно связаны с содержанием школьных драм и воспринимались самостоятельно. Со временем интермедии и вовсе от них отделились, войдя в репертуар разных бродячих трупп и батлейки — белорусского народного кукольного театра.

Драмы с интермедиями ставились во многих городах Белоруссии, где имелись иезуитские коллегии или православные школы (Гродно, Новогрудок, Полоцк, Могилев, Смоленск и др.). Авторами интермедий были сами учащиеся, иногда преподаватели, знавшие жизнь простого народа, его быт, язык и устное поэтическое творчество.

Действующими лицами интермедий являются представители разных общественных групп, профессий, национальностей (мелкие шляхтичи, слуги, школяры, евреи, цыгане, казаки и др.), а также ангелы и черти. Однако центральная фигура этих произведений — крестьянин-белорус. В подавляющем большинстве интермедий (за исключением некоторых произведений, поставленных в иезуитских коллегиях) объект высмеивания — противник главного героя.

Сам же белорусский крестьянин показан с явной или скрытой симпатией. Он остроумен, сметлив и не теряется в самых трудных ситуациях. Характерно, что идея интеллектуального превосходства простого человека над своими противниками проводится и в устном народном творчестве, в частности в сказках. Таким образом, именно в интермедиях представитель низшего сословия — крестьянин впервые в белорусской литературе стал главным положительным героем.

Возникнув на пограничье устного народного творчества и профессиональной литературы, интермедии пользовались популярностью в среде городского плебса и крестьянства. Многие явления действительности освещались в них с демократических позиций, и утверждались народные или близкие к народным взгляды на жизнь. Поэтому интермедии явились новым шагом вперед в развитии белорусской литературы. Важнейшие

- 375 -

качества интермедий: социальное звучание, тесная связь с жизнью и фольклором, гибкость формы и динамизм действия, народный юмор — оказали благотворное влияние на становление и развитие белорусской драматургии. С интермедией непосредственно связано возникновение в Белоруссии в XVIII в. нового драматургического жанра — комедии. Более того, определенное влияние интермедий XVII—XVIII вв. ощутила даже новейшая белорусская драматургия.

Новые качества приобрело в XVII в. и устное поэтическое творчество белорусского народа. Рост классового самосознания белорусского крестьянства и горожан способствовал усилению социального звучания устного народного творчества, его критического пафоса, приобретающего нередко отчетливую антифеодальную направленность.

Приблизительно в этот период возникает целый цикл сказок об осилках, в которых традиционный образ богатыря волшебной героической сказки уступает место образу народного заступника, борца за интересы угнетенных. В эпоху позднего феодализма большое развитие в Белоруссии получила также социально-бытовая сказка, в большинстве своем антикрепостническая и антирелигиозная («Иванко Простачок», «Мужик и пан», «Пану наука», «Мужик и царь», «Завистливый поп», «Богатый и бедный» и др.).

Этими же тенденциями пронизана и белорусская социально-бытовая лирика, в особенности песни о крепостном праве, в которых воссоздается правдивая картина подневольной жизни крепостного крестьянина. Горькая доля крестьянки-труженицы, ее тяжелый, изнуряющий труд на панском поле — основное содержание белорусских жатвенных песен, горестных, с оттенком трагизма, звучащих порой как проклятье всему феодальному строю, миру насилия и эксплуатации. С национально-освободительной борьбой белорусского и украинского народов в XVII в. связано возникновение казачьих песен — бунтарской поэзии крепостного крестьянства. Приблизительно с этого же времени стала популярной в Белоруссии и распространялась в многочисленных вариантах песня балладного типа о гордой девушке Бандаровне, убитой в порыве ревности паном-самодуром. По мотивам этой украинской по своему происхождению песни выдающийся белорусский поэт XX столетия Янка Купала создал одноименную поэму.

В XVII в. стал возможным более тесный контакт белорусской литературы с устным народно-поэтическим творчеством, что впервые отчетливо проявилось уже в «Речи Мелешки» и в «Послании к Обуховичу» — произведениях народных по духу и стилю. Благотворное влияние белорусского фольклора испытали интермедии, а также светская интимная лирика. В период активного преодоления старых традиций это непосредственное обращение к фольклору как к живительному источнику было одним из условий дальнейшего существования самой белорусской литературы. Именно с творческого усвоения фольклорных традиций и начинала свой путь новая литература белорусского народа.

XVII век, несмотря на неблагоприятные исторические условия и сравнительную немногочисленность литературных памятников, — важный этап в развитии белорусской литературы. Это период окончательного выделения собственно художественной литературы из письменности вообще, период зарождения литературы демократической. XVII век, век небывалых социальных контрастов и противоречий, величайших общественных потрясений, классовых битв и глубокого кризиса феодального строя, был вместе с тем в Белоруссии эпохой коренной переоценки прежних художественных ценностей, упадка средневековой системы древней литературы и вызревания принципиально новых эстетических явлений и качеств, которым принадлежало будущее.