- 703 -

Маяковский

Владимир Маяковский выступил в литературе в 1912 году. Дореволюционный период деятельности Маяковского представляет собой особый этап его идейно-творческого пути, связанный со всей социально-исторической обстановкой эпохи — того бурного времени между двух революций, когда социальные потрясения достигли своей кульминационной силы.

Революция 1905—1907 годов, взволнованно пережитая Маяковским-подростком, дала поэту первый жизненный опыт; годы реакции привели его в большевистское подполье; в годы империалистической войны он выступает уже как поэт, по-своему выражающий настроения широких демократических масс, идущих к революции.

В стихах молодого Маяковского были ощутимы те плодотворные тенденции, которые нашли свое полное развитие в его произведениях послеоктябрьского времени, когда он стал «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

1

Владимир Владимирович Маяковский родился 7 июля 1893 года в селе Багдади (ныне Маяковски) бывшей Кутаисской губернии, в семье лесничего. Детство будущего поэта прошло в обстановке величественной природы Грузии, среди ее простых и мужественных людей. Маяковский впоследствии всегда вспоминал с большой любовью о «багдадских небесах», о «радостном крае» своих детских лет.

Семья Маяковских жила скромной трудовой жизнью и отличалась своим демократическим укладом. Глава семьи, Владимир Константинович, был известен прямым, независимым характером и дружественным отношением к окрестным крестьянам.

В 1902 году Маяковский поступил в приготовительный класс Кутаисской гимназии. Учился он охотно и много читал, главным образом классиков (Гоголь был его любимым писателем), а из современников — Горького и знаньевцев. Маяковские получали популярные журналы того времени — «Мир божий», «Русское богатство», «Образование». Очень рано Владимир Маяковский увлекся рисованием и вскоре проявил в этой области заметные успехи.

События русско-японской войны, послужившие сигналом к революционным выступлениям во всей России, отозвались и в Грузии. В Кутаисе большевики вели агитационную работу в подпольных кружках. В автобиографии Маяковский рассказывает: «Появилось слово „прокламация“.

- 704 -

Прокламации вешали грузины. Грузинов вешали казаки. Мои товарищи грузины. Я стал ненавидеть казаков».1

Зимой 1904 года приехала на каникулы из Москвы старшая сестра Маяковского — Людмила, учившаяся в Строгановском художественно-техническом училище. Привезла много нелегальной политической литературы. Л. В. Маяковская нашла брата «выросшим во всех отношениях»: «Он был насыщен революцией, горел и жил ее судьбой! Я видела в нем юношу, которому было близко и интересно все, что касалось революции, поэтому я давала ему читать все, что я привезла».2

С осени 1905 года в Кутаисе начинаются забастовки и демонстрации, захватившие и учащуюся молодежь. Большевики Закавказья включили в орбиту своего идейного воздействия и учащихся кутаисских учебных заведений. Учащиеся Кутаиса устраивали забастовки, предъявляли властям политические требования, организовали политическую демонстрацию. Из документов архива Кутаисской гимназии видно, что в январе 1905 года ученики отказывались заниматься, пели революционные песни, кричали: «да здравствует свобода» и «долой самодержавие».3 Участие кутаисских гимназистов в революционном движении отмечалось в петербургской большевистской газете «Пролетарий», указывавшей, что комитет вербовал пропагандистов также и «из бастующей учащейся молодежи».4

Маяковский-подросток восторженно отнесся к революции и принимал горячее участие как в гимназических собраниях, так и в уличных демонстрациях. В то же время он стремился усвоить передовые идеи своего времени, начал посещать марксистский кружок, слушал лекции приезжих пропагандистов, покупал и читал политические брошюры.

Конечно, не следует переоценивать этого первого, во многом еще поверхностного знакомства двенадцатилетнего подростка с марксизмом. Но раннее политическое развитие и события революции 1905—1907 годов привили Маяковскому ненависть к социальному и политическому гнету, в известной мере подготовили его дальнейший жизненный путь. В период революции 1905 года Маяковский познакомился с революционными стихами и песнями, которые неотрывно сливались в его сознании с революцией. «Это была революция, — писал он в автобиографии. — Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове» (XII, 13).

Поражение революции и наступившая полоса реакции тяжело сказались в жизни закавказских народов. Кутаисская губерния была объявлена на военном положении, и генерал Алиханов беспощадно расправлялся с революционерами. 1906 год в жизни Маяковского ознаменовался также и семейной катастрофой. В феврале неожиданно умер отец. После его смерти семья осталась без всяких средств и решила переехать в Москву.

В Москве началась нелегкая, полная труда и лишений жизнь. Чтобы свести концы с концами, мать Маяковского сдавала в наем комнаты, вела утомительную каждодневную борьбу за существование. Для поддержки семьи Володя Маяковский выжигал и разрисовывал кустарные изделия

- 705 -

на продажу. На собственном жизненном опыте будущий поэт познавал жестокие противоречия большого города.

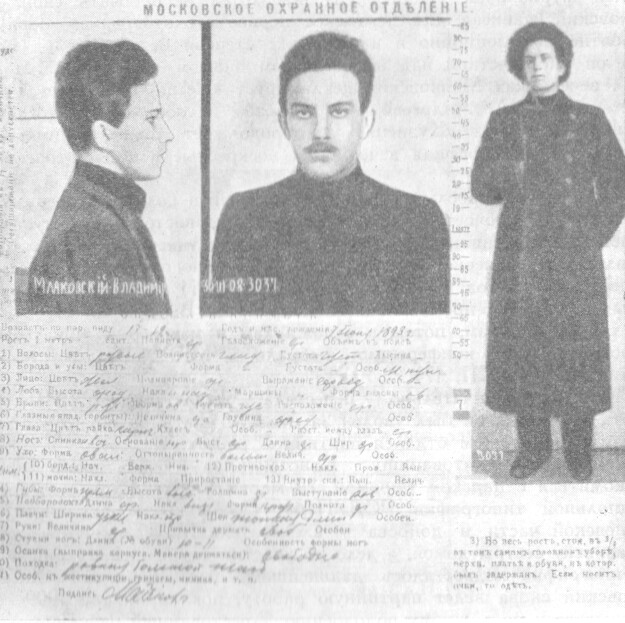

Фотографии В. Маяковского, сделанные московской охранкой. 1908 г.

Осенью 1906 года Маяковский поступил в 5-ю Московскую классическую гимназию, однако казенное, рутинное преподавание было глубоко чуждо его беспокойной натуре. Его духовные интересы лежали в другой области; его влекли общественные, политические вопросы. По сравнению со своими сверстниками он чувствовал себя взрослым человеком, обогащенным опытом участия в общественной борьбе.

Дома он вскоре нашел ту среду, которая заполнила его жизнь, дала ему возможность удовлетворить свои интересы. Квартирантами Маяковских являлись преимущественно кутаисские земляки, среди которых были и большевики-подпольщики. В комнатах жильцов собирались партийные товарищи, шли горячие споры, хранилась нелегальная литература. Маяковский рассказывал о своем чтении в это время: «Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем „Предисловием“ [к «Капиталу»] Маркса. Из комнат студентов шла нелегальщина. „Тактика уличного боя“ и т. д. Помню отчетливо синенькую ленинскую „Две тактики“» (XII, 16).

На уроках в гимназии Маяковский читает «Анти-Дюринг». В третьей гимназии, где учился один из товарищей Маяковского, издавался нелегальный

- 706 -

журнальчик «Порыв». В нем хотел испробовать свои силы и Маяковский, написав для него свое первое стихотворение. «Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно», — иронизировал он впоследствии над этим первым опытом (XII, 17). На студенческих вечеринках Маяковский декламирует «Песню о Соколе» Горького, читает рассказ Л. Андреева «Марсельеза» и любимое им тогда стихотворение Скитальца «Кузнец». Он продолжает также заниматься живописью, усердно посещая вечерние и воскресные классы Строгановского училища.

Не по летам взрослый и развитой, смелый и полный энергии Маяковский активно включается в подпольную большевистскую работу.1 Он выполняет конспиративные поручения, принимает участие в распространении нелегальных большевистских изданий. В автобиографии Маяковский рассказывает: «1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист. Пошел к булочникам, потом к сапожникам и наконец к типографщикам. На общегородской конференции выбрали в МК... Звался „товарищем Константином“» (XII, 17).

Гимназия окончательно перестала удовлетворять Маяковского. 1 марта 1908 года он был уволен за невзнос платы за обучение. Уйдя из гимназии, он целиком отдался партийной работе.

Маяковскому — «товарищу Константину» — очень рано пришлось познакомиться с царской тюрьмой. 29 марта 1908 года он был арестован в подпольной типографии РСДРП(б). После кратковременного ареста в Сущевской части и допроса у следователя Маяковский был отпущен под расписку сестры домой, а дело об участии его в организации подпольной типографии подвергалось дальнейшему расследованию. Около года Маяковский снова ведет партийную работу, пока в январе 1909 года не арестовывается по ложному подозрению. Арестованный на улице, Маяковский вторично оказался в Сущевке. Ввиду непричастности к делу, по которому он был арестован, его через два месяца освободили из тюрьмы.

Выйдя из тюрьмы, Маяковский начал заниматься живописью в Строгановском училище, но прикладной характер этой школы не удовлетворял его, и он стал готовиться к поступлению в Училище живописи.

Наряду с занятиями живописью Маяковский продолжает напряженную и опасную работу подпольщика, вскоре приведшую его к новому аресту. Об этом аресте он сообщает в автобиографии: «Живущие у нас ведут подкоп под Таганку. Освобождать женщин-каторжанок. Удалось устроить побег из Новинской тюрьмы. Меня забрали. Сидеть не хотел. Скандалил. Переводили из части в часть — Басманная, Мещанская, Мясницкая и т. д. — и наконец Бутырки. Одиночка № 103» (XII, 18). Организация побега тринадцати женщин — политических заключенных — из Новинской тюрьмы являлась смелым и крупным политическим делом. В подготовке побега принимала участие и вся семья Маяковских.

Материалов, которые подтвердили бы участие в подготовке побега из Новинской тюрьмы, полиции достать не удавалось. Но в то же время продолжалось следствие по делу о типографии и проходили томительные месяцы сидения в одиночке. 9 сентября 1909 года состоялся суд по делу о подпольной типографии. В качестве члена этого «преступного сообщества»

- 707 -

Маяковский обвинялся в «деятельных сношениях с другими членами», в посещении тайной типографии и в «исполнении партийных поручений». Однако ввиду отсутствия прямых улик и несовершеннолетия Маяковского суд, признав его виновным, смягчил пункты обвинения и постановил «отдать под надзор полиции и под родительскую ответственность» (XII, 18). После окончания суда Маяковского отправили обратно в Бутырки, так как еще не окончено было дело о побеге из Новинской тюрьмы. Делу о побеге придано было большое значение. Охранка собиралась выслать Маяковского на три года в Нарымский край. Но документальные справки о возрасте и невозможность доказать участие Маяковского в этом деле помогли избавиться от ссылки, и 9 января 1910 года он был выпущен.

Месяцы, проведенные в бутырской одиночке, имели большое значение для будущего поэта. В автобиографии Маяковский рассказывает:

«Важнейшее для меня время. После трех лет теории и практики — бросился на беллетристику.

«Перечел все важнейшее. Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось также про другое — нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде:

«В золото, в пурпур леса одевались,

«Солнце играло на главах церквей.

«Ждал я; но в месяцах дни потерялись,

«Сотни томительных дней.«Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!» (XII, 18).

Ироническая оценка своих первых поэтических опытов была дана Маяковским уже в зрелые годы, но и сразу по выходе из тюрьмы он, вероятно, понял их неудачу, в частности несовместимость нового, революционного содержания с чуждыми ему приемами символистской поэтики.

2

После выхода из Бутырской тюрьмы перед Маяковским с особенной остротой встал вопрос о будущем. Вернуться к подпольной работе после трех арестов, при строгом наблюдении полиции, — это значило перейти на нелегальное положение и, как тогда казалось ему, отказаться от мысли о дальнейшем ученье. У Маяковского уже созрело решение посвятить свою жизнь революционному искусству. В то же время он остро чувствовал пробелы в своем образовании. В автобиографии он так рассказывает об этом: «Я неуч. Я должен пройти серьезную школу... Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы? Я зашел к тогда еще товарищу по партии — Медведеву: Хочу делать социалистическое искусство» (XII, 19). Правда, для того чтобы делать «социалистическое искусство», Маяковскому пришлось пройти большой и сложный путь, но предчувствие своего подлинного призвания его не обмануло.

В августе 1911 года Маяковский поступил в училище живописи, ваяния и зодчества — единственное место, куда принимали без «свидетельства о благонадежности» (XII, 20). Маяковский попал туда во время бурных споров о новых путях живописи, в период появления художественных

- 708 -

группировок, которые под флагом «нового» искусства выступали против реализма, против классического наследия. Смена быстро возникающих друг за другом выставок и направлений, провозглашение «свободы творчества», нигилистическое отрицание традиций — все это свидетельствовало о том кризисе, в котором находилось буржуазное искусство.

Воспоминания о Маяковском этого периода, некоторые из сохранившихся его рисунков свидетельствуют о недюжинном таланте и реалистической направленности молодого художника. Он искал свой путь в искусстве и не хотел мириться с господствовавшей в училище академической рутиной, подавлявшей всякое проявление самостоятельности. «Удивило: подражателей лелеют — самостоятельных гонят», — вспоминал Маяковский в автобиографии. Не умея еще разобраться в подлинном смысле формалистического «новаторства», в самой сущности тех теориек, которые выдавались «за новое слово» в искусстве, Маяковский, как писал впоследствии, «ревинстинктом стал за выгоняемых!» (XII, 20). Его привлекала внешняя бунтарская бравада, выпады против академических канонов, провозглашение свободы творчества.

В 1912 году Маяковский сближается с футуристами (Д. Бурлюком, А. Крученых и др.), выступает на диспутах о современном искусстве. В то же время он снова обращается к поэзии. Первые его стихотворения («Ночь» и «Утро») появились в печати в футуристическом сборнике «Пощечина общественному вкусу», вышедшем в конце 1912 года.

Маяковский вошел в литературу в период наиболее острой полемики и борьбы вокруг футуризма. Многочисленные диспуты, выставки, лекции, собиравшие неизменно большие аудитории, выход первых футуристических книг и брошюр — создавали вокруг футуристов и, в частности, вокруг Маяковского атмосферу общественной сенсации.

В конце декабря 1913 года Маяковский совместно с Д. Бурлюком и В. Каменским отправился в турне по России с лекциями о «новом искусстве» и с чтением стихов. Турне, продолжавшееся до апреля 1914 года, имело большое значение для популяризации имени Маяковского, объездившего за эти месяцы целый ряд городов России: Симферополь, Николаев, Харьков, Киев, Одессу, Херсон, Тифлис, Минск и др. Выступления и гастрольные поездки Маяковского вызвали резкое недовольство администрации училища, и в феврале 1914 года поэт был из него исключен.

В обстановке упадочничества, богоискательства, мистики и эротики, характеризовавших буржуазное декадентское искусство, Маяковский готов был видеть в мелкобуржуазном «бунтарстве» футуристов, в их анархическом нигилизме протест против господствующей рутины и застоя, хотя фактически футуризм оставался одной из разновидностей того же буржуазного декаданса. Но, примкнув к футуристам, Маяковский с самого начала занял среди них самостоятельную позицию, шел своим особым путем, глубоко отличным от футуристической «зауми». Маяковский впоследствии сам отметил принципиальное различие между собой и футуристами, видя у последних лишь формалистические поиски «мастерства», а у себя «пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья» (XII, 21). Для футуристов форма в искусстве являлась самоцелью, и их «бунтарство» преследовало лишь задачу эпатировать буржуа, не выходя за рамки буржуазного декаданса. Маяковский с самого начала выступал как поэт, в чьем творчестве явственно звучала социальная тема, протест против безобразных условий человеческого существования.

Основную задачу художника Маяковский видел не в выявлении своей индивидуальности, а в общественной полезности искусства. «...если, например,

- 709 -

художник, — писал он в это время, — бросив выписывать „прелести пьяных метресс“, уходит к широкому демократическому искусству, он должен дать обществу ответ, при каких условиях его труд из индивидуально необходимого становится общественно полезным» (I, 312).

Маяковский решительно боролся с искусством, «украшающим» жизнь, с пассивно-эстетским ее восприятием и, вместе с тем, с искусством натуралистическим, с «верными списывателями быта», с художественным крохоборством и серостью. Говоря о современной живописи, он с особенной иронией отзывается о художниках, «с добросовестностью премированного сплетника» выворачивающих «жизнь передних», «бесстрастно-евнушески» дублирующих «серенькую обывательщину» (I, 329). Выступая против этого «списывания быта», «серенькой обывательщины», Маяковский уже тогда боролся за искусство подлинной социальной правды. В основе этой борьбы с эстетикой буржуазного декаданса лежало еще не оформившееся требование демократического искусства, не пассивно-созерцательного, а активного, действенного. Маяковский еще в дореволюционные годы ожидает большого героического искусства, способного передать великие социальные сдвиги эпохи: «Сейчас человек вышел из поры какого-то самоедского переживания самого себя, — ему нужно искусство, отмеченное сегодняшней всечеловеческой трагедией», — писал он в статье «Бегом через верниссажи» (I, 385).

3

С появлением первых стихов Маяковского было ясно, что в литературу пришел совершенно особый, по-новому заговоривший поэт. «Интимной» лирике, поэзии буржуазного декаданса, выражавшего «крошечные переживания уходящих от жизни людей», как писал Маяковский в одной из статей, он с самого начала противопоставил свое новое отношение к миру, свой громкий, вызывающий голос поэта «уличных тыщ». Неожиданным и непривычным было то, что Маяковский так резко заговорил в своих стихах о простых окружающих человека вещах — шуме и сутолоке улиц большого города, крикливой пестроте вывесок, что он отказался от поэтического приукрашивания жизни, от ухода в заоблачные сферы искусства. Необычные рифмы, лихорадочная напряженность образов, интонация крика пугали и смущали буржуазных читателей и критиков, привыкших к изящной и мелодической поэзии символистов.

Стихи 1912—1913 годов занимают особое место в творческом развитии Маяковского. Это было время, когда он ощупью ищет в поэзии новые пути; идейная незрелость его в этот период, трагическое ощущение социального одиночества, рождавшееся из отрыва от революционных масс, определяли нотки экспрессивности и бунтарства в ранних его стихах, появлявшихся на страницах футуристических сборников.

В стихах этих было еще много умышленной эпатирующей резкости, полемического задора, в них звучал вызов мещанскому вкусу, благонамеренности обывателя. В смятенной разорванности образов, в необычности ассоциаций, в лихорадочности ритмов, в интонации выкрика Маяковский стремился передать свое тревожное, протестующее настроение, свой еще во многом смутный, но гневный и смелый протест против капиталистического строя, калечащего человека.

При этом он не избежал приемов футуристической поэтики и в особенности живописи, сводивших картины внешнего мира к бессюжетным композициям отдельных реальных предметов и их элементов. В ряде

- 710 -

ранних стихотворений Маяковский шел от ассоциаций, вызванных живописью футуристов. Отсюда «сдвиги» в композиции этих стихов и самая их «натюрмортность», изобилующая зрительными предметно-живописными образами, представленными не в реальном, жизненном, а часто в смещенном порядке. Надписи вывесок, «фаянсовых чайников маки», «заломленные руки» витрин магазина писчебумажных принадлежностей напоминают урбанистический натюрморт, перенесенный в стихи:

Читайте железные книги!

Под флейту золоченой буквы

полезут копченые сиги

в золотокудрые брюквы.(«Вывескам»).

В стихах этого периода город, городской пейзаж занимали центральное место. В тезисах одного из его докладов имелась формула: «город — дирижер». Согласно газетному отчету о его лекции, Маяковский так говорил о «поэзии города»: «Город обогатил наши переживания и впечатления новыми городскими элементами, которых не знали поэты прошлого. Весь современный культурный мир обращается в огромный исполинский город... А самое главное, — изменился ритм жизни. Все стало молниеносным, быстротечным, как на ленте кинематографа. Плавные, спокойные, неспешащие ритмы старой поэзии не соответствуют психике современного горожанина. Лихорадочность — вот что символизирует темп современности».1 «Потребность нового выражения», стремление передать новое содержание эпохи руководили Маяковским в его поисках стиля, способного передать «быстрый темп жизни», ощущение надвигающихся социальных катастроф.

Но если в первых стихах Маяковского еще преобладало зрительное, внешнее восприятие города, то постепенно оно переходит в трагическое ощущение бесчеловечной сущности капиталистического строя. В отличие от пассивно-трагического декадентского восприятия города как символа распада культуры Маяковский вкладывал в свое отношение к городу активную ненависть к социальному строю. В его «урбанистических» стихах слышался явственный голос протеста, неприятие окружающего «страшного мира» капитализма. Через эпатирующий своей непривычностью и антиэстетизмом строй «вещных» и грубых образов отчетливо выступало враждебное отношение поэта к «миру плоских лиц и душ», утверждение чувств простых, обыкновенных людей. Маяковский рисует пейзаж большого города, передает ощущение уличной жизни с ее калейдоскопической резкостью и мрачностью красок: фонари «в короне газа», «угрюмый дождь», «рыжие дьяволы... автомобили», «враждующий букет бульварных проституток», «черные ладони... окон», «пылающая ваза заката» и т. п.

В этом городском пейзаже, в его страшных картинах («Ночь», «Утро», Уличное», «А вы могли бы?», «Вывескам», «Театрам» и др.) проступает тема человека, раздавленного капитализмом, протест против порабощения человеческой личности.

Из активного неприятия капиталистической действительности, из протеста против нее возникает и облик поэта-бунтаря, лирического героя ранних стихов Маяковского. Это облик романтического поэта, «бесценных слов транжира и мота», который бросает вызов окружающему его миру мещанского благополучия и чудовищного эгоизма.

- 711 -

В подчеркнуто романтической позе молодого Маяковского не было ничего общего с безидейным нигилистическим «бунтарством» футуристов, ибо он обращался к действительным противоречиям современности, говоря о невыносимо мучительном положении человека в условиях буржуазного мира. Но враждебное отношение к капиталистической действительности сочеталось у него с чувством одиночества, с трагическим восприятием противоречий жизни, гнета и несправедливости социальной системы. Отсюда в ранних стихах Маяковского образ поэта-одиночки, обличающего и ниспровергающего враждебный ему общественный строй.

Небольшой цикл стихов «Я», вышедший отдельной брошюрой в 1913 году, отражал эти настроения, во многом предваряя появление трагедии «Владимир Маяковский». Уже с первых стихов этого цикла намечается тема трагической противоречивости буржуазного общества, его враждебности к человеку. Постепенно эта тема начинает звучать все отчетливее; все глубже и острее прорывается боль поэта, его отчаяние и ненависть к собственническому миру, калечащему и уродующему людей. Притом не личная трагедия, а боль за все человечество, сознание несправедливости всего общественного строя вызывают у Маяковского мучительный крик отчаяния:

Кричу кирпичу,

слов исступленных вонзаю кинжал

в неба распухшего мякость:

«Солнце!

Отец мой!

Сжалься хоть ты и не мучай!

Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней.

Это душа моя

клочьями порванной тучи

в выжженном небе

на ржавом кресте колокольни!..»(«Несколько слов обо мне

самом»).Наибольшего напряжения, наибольшей остроты это ощущение противоречивости и трагизма действительности достигло позже, в годы империалистической войны. «Вдумайтесь только во всю злобу, в весь ужас нашего существования, — писал Маяковский в 1914 году, — живет десяток мечтателей, какой-то дьявольской интуицией провидит, что сегодняшний покой — только бессмысленный завтрак на подожженном пороховом погребе» (I, 355). Это ощущение социального неблагополучия, катастрофичности, выработало пока еще смутное сознание обреченности капиталистического строя, выраставшее под влиянием подъема массового революционного движения пролетариата. Именно эти настроения определили дальнейший творческий путь Маяковского, и прежде всего характер его первого крупного произведения — трагедии «Владимир Маяковский».

4

Трагедия «Владимир Маяковский» была закончена осенью 1913 года. Поставлена на сцене в декабре 1913 года (состоялось два спектакля). Работе Маяковского над трагедией сопутствовал усиленный интерес его к театру, сказавшийся в опубликовании летом 1913 года нескольких статей, посвященных вопросам театра и кино.

В этой трагедии поставлена основная для раннего Маяковского тема конфликта между человеком и капиталистическим строем. В ней показаны

- 712 -

обездоленные и искалеченные капитализмом люди, от имени которых и выступает поэт против «жирных», против властителей буржуазного мира. Маяковский с большой силой вскрывает фетишизм буржуазной культуры, власть вещей над человеком в мире, где отношения между людьми определяются деньгами. Человек порабощен гипнозом золота, он не властен над стихией вещей, грозящих ежеминутно его подавить:

В земле городов нареклись господами

и лезут стереть нас бездушные вещи.Маяковский обнажает процесс деградации буржуазного общества, буржуазной культуры. Он показывает чудовищный разврат, который охватил этот распадающийся, изнемогающий от преступлений собственнический мир, ищущий забвения в «радостном плясе», поставивший «на черном граните греха и порока» памятник «красному мясу». Таков этот гнусный и продажный мир, где «женщины не умеют любить», где за «святость распяли пророка», где поруганы и исковерканы лучшие человеческие чувства. Поэтому мучительно тревожная исповедь персонажей пьесы звучит вместе с тем и вызовом этому преступному и лицемерному миру, убивающему в них человеческие чувства.

Во втором акте трагедии к поэту приходят обездоленные и калеки — каждый со своим горем, со своими страданиями (аллегорически овеществленными в приносимых ими слезах). Поэт видит, как растлеваются в этом городе человеческие души, как опошляется любовь (монолог человека с двумя поцелуями), и его охватывает отчаяние:

Господа!

Послушайте, —

я не могу!Вам хорошо,

а мне с болью-то как?Отчаяние и безнадежность, овладевающие людьми, крушение их надежд подавляют поэта, готового принять на себя горести и муку этих несчастных. Как мы видим, в этой пьесе Маяковского ярко выражен «гуманизм страдания»: говоря словами Горького, человек у него — еще «жертва жизни, а не строитель ее и хозяин». Этим определяется и характер образов трагедии, их отвлеченный аллегоризм и гротескность. Однако Маяковский восстает против несправедливого мира, призывает к борьбе с ним:

Ищите жирных в домах-скорлупах

и в бубен брюха веселье бейте!

Схватите за ноги глухих и глупых

и дуйте в уши им, как в ноздри флейте.«Жирные» установили на земле страдание и горе, это они превратили людей в рабов, это они сосредоточили в своих руках все материальные ценности мира, это они развратили людей властью денег, собственническим эгоизмом.

Ощущение неизбежности близкой социальной катастрофы, тема восстания против «сытых», против хозяина жизни проходит через всю трагедию, определяя ее напряженную, бунтарскую патетику.

Таким образом, в трагедии тесно переплетаются два мотива: один — жалости и сострадания, и другой — негодования и протеста. Но сам поэт еще чувствует себя одиноким пророком, призванным возвестить людям великую любовь и радость новой жизни, но не понятым и не принятым ими.

- 713 -

Собирая слезы несчастных, принимая на себя все горе людей, поэт уходит из мира к «истоку звериных вер». Этот «уход» говорит о противоречивости в решении основного вопроса, поставленного в трагедии, вопроса о том, как может быть достигнуто счастье человечества: путем жертвенной жалости или бунта и свержения власти «сытых». Поэт, таким образом, показал лишь бессмысленность и трагическую безвыходность жизни, но не довел темы протеста до логического конца.

Маяковский с огромной силой и гневом показал бесчеловечный характер капиталистического строя. Но в то же время он еще не освободился от «гуманизма жалости», который особенно сильно сказался в прологе пьесы, в мотиве трагического сознания поэтом своего одиночества:

С небритой щеки площадей

стекая ненужной слезою,

я,

быть может,

последний поэт.Эти противоречия первого крупного произведения Маяковского отражают идейную незрелость его первых поэтических опытов. Трагедия близка к ранней лирике Маяковского и по своей художественной структуре. В центре трагедии — лирический образ самого поэта; по форме своей трагедия — лирическая монодрама: на первое место в ней выдвигается сам автор, наделенный реальными чертами (он выступал как конкретный человек), а остальные персонажи пьесы раскрываются в условно-символическом плане, как гротескно-обобщенные образы. Этот принцип лирической драмы во многом отличен от принципов блоковского театра («Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади»), в котором персонажи как бы сливались с авторским восприятием мира. В пьесе Маяковского автор противостоит остальным персонажам, входит в мир как реальное лицо, разрушая условности лирического театра. Этим создается максимальная трагическая напряженность пьесы, раскрывается ее основной замысел — показ трагического конфликта человека с враждебным ему капиталистическим миром.

5

Империалистическая война, повлекшая за собой усиление эксплуатации и разорения трудящихся масс и бурное нарастание революционного протеста, оказала большое влияние на дальнейшее развитие творчества Маяковского. В его поэзии все более значительное место занимает социальная проблематика. Наметившаяся еще в первых произведениях поэта резкая критика буржуазного мира получает более широкий, обобщающий смысл. Отходя все дальше от футуристов, он тем глубже овладевает реалистическим методом.

«Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную», — записывал об этом времени Маяковский в автобиографии (XII, 23).

В 1914 году у поэта созревает замысел большого эпического произведения на революционную тему — поэмы «Облако в штанах», — работа над которым продолжается до конца лета 1915 года. В этом же году Маяковский переезжает из Москвы в Петроград и сближается с Горьким.

Обращение Маяковского к Горькому и их сближение не были случайными. Горький пристально следил за современной поэзией. В 1913 году он писал: «...нужен поэт большой, как Пушкин, как Мицкевич, как Шиллер,

- 714 -

нужен поэт-демократ и романтик, ибо мы, Русь, — страна демократическая и молодая».1 Маяковский сразу привлек к себе внимание великого писателя. По возвращении из-за границы Горький в своей беседе «О лозунге времени и театра» сочувственно отметил в стихах Маяковского «бодрые ноты будущего романтизма»,2 а в своей статье «О футуризме», появившейся в апрельском номере «Журнала журналов» за 1915 год, он дал следующую оценку стихам Маяковского: «...он молод, ему всего 20 лет, он криклив, необуздан, но у него несомненно, где-то под спудом, есть дарование. Ему надо работать, надо учиться, и он будет писать хорошие, настоящие стихи. Я читал его книжку стихов (литографированную брошюру «Я», — Ред.). Какое-то меня остановило. Оно написано настоящими словами».3

К этому времени Маяковский уже обратился к темам большого социального звучания. Не случайно, что первая личная встреча с Горьким совпадает с работой Маяковского над поэмой «Облако в штанах», в которой была поставлена тема близящейся революции.

После «Облака» и поэмы «Флейта-позвоночник» Горький особенно высоко оценил творчество Маяковского. В дневнике одного из знакомых Горького (Б. Юрковского) сохранилась характерная запись об отношении Алексея Максимовича к молодому поэту: «Он считает его талантливейшим, крупнейшим поэтом, восхищается его стихотворением „Флейта-позвоночник“. Говорит о чудовищном размахе Маяковского, о том, что у него — свое лицо. „Собственно говоря, никакого футуризма нет, а есть только Вл. Маяковский. Поэт. Большой поэт“».4 Сохранился экземпляр повести «Детство» с надписью Горького: «Без слов, от души. Владимиру Владимировичу Маяковскому», свидетельствующей о глубоко дружественном внимании писателя к поэту.

Горький стремился ввести Маяковского в большую литературу, направлял его творчество на решение животрепещущих социальных проблем. Он привлек поэта к сотрудничеству в журнале «Летопись», где должна была печататься поэма «Война и мир» (по цензурным условиям отрывки из поэмы появились в печати лишь после февраля 1917 года). Маяковский посещал и редакционные собрания журнала. В течение 1915—1916 годов Горький неоднократно встречался с Маяковским, слушал чтение его стихов и принимал участие в подготовке издания первого его сборника «Простое, как мычание». При отборе стихов для книжки Маяковский советовался с Горьким, многое выбросил и добавил по его указаниям.

Знакомство с Горьким сыграло большую роль в идейном и творческом развитии поэта. Его сближала с Горьким горячая любовь к человеку, страстный протест против мерзостей буржуазного общества. Творчество молодого Маяковского было проникнуто утверждением права человека на счастье, призывом к борьбе с растлевающим и угнетающим его общественным строем. Этот активный характер гуманизма Маяковского и приводил его к Горькому. Но Горький уже целиком связал свое творчество с жизнью и борьбой революционного пролетариата, в то время как Маяковский еще лихорадочно искал выхода, трагически переживая страдания и муки людей, на которые их обрек капитализм.

- 715 -

В стихах Маяковского Горький ценил то «новое, свежее слово», которое знаменовало собой освобождение русской поэзии от символистской мистики, от равнодушного эстетизма. Поэзия Маяковского утверждала земного, реального человека, с его живыми чувствами и стремлением к социальной свободе. В ней было новое, революционное отношение к действительности, тот романтический действенный пафос, который был близок Горькому. С особенной полнотой эти стороны творчества Маяковского проявились в его поэме «Облако в штанах».

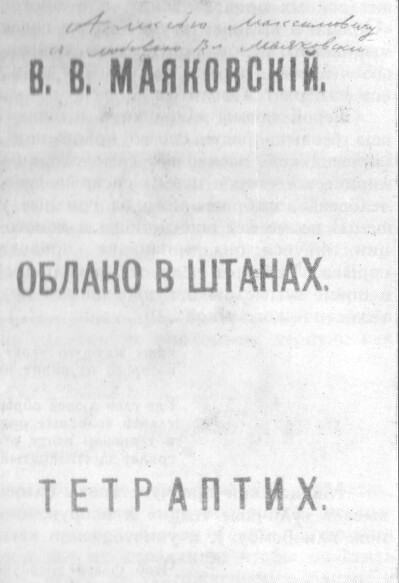

Дарственная надпись В. Маяковского М. Горькому

на первом издании поэмы «Облако

в штанах». 1915 г.«Облако в штанах» занимает центральное место в дореволюционном творчестве Маяковского.

Осуществление замысла поэмы падает на конец 1914 и первую половину 1915 года — время растущего сближения поэта с Горьким. В этом произведении нашли отражение те настроения протеста и революционного возмущения, которые в годы империалистической войны все шире охватывали трудящиеся массы.

В предисловии ко второму изданию (1918 года) Маяковский говорил о социально-обличительном характере своей поэмы, которую он считал «катехизисом сегодняшнего искусства». «„Долой вашу любовь“, „долой ваше искусство“, „долой ваш строй“, „долой вашу религию“ — четыре крика четырех частей», — так определял сам Маяковский содержание поэмы (II, 462). Этого революционного звучания поэмы, вышедшей отдельным изданием в сентябре 1915 года, не могли заглушить и многочисленные цензурные купюры.

Маяковский восставал в своей поэме против той буржуазной действительности, того «мещанства», с которыми вел ожесточенную борьбу Горький.

«Мещанство, — писал Горький в статье 1908 года «Разрушение личности», — проклятие мира; оно пожирает личность изнутри, как червь опустошает плод... Оно бездонно-жадная трясина грязи, которая засасывает в липкую глубину свою гения, любовь, поэзию, мысль, науку и искусство».1

Для Горького мещанство было символом и порождением капиталистического мира, поэтому так страстно он разоблачал его и в своих художественных

- 716 -

произведениях, и в многочисленных статьях. В стихах поэмы «Облако в штанах» звучит то же гневное возмущение против буржуазного, мещанского строя, против того душевного опустошения, которое он приносит человеку, против извращения всех человеческих отношений в мире, где все измеряется золотом.

Герой поэмы «Облако в штанах» — «простой» человек, чувствующий всю безвыходность своего положения в капиталистическом мире, в мире «проевшихся насквозь» самодовольных хозяев жизни. Личная трагедия лирического героя поэмы раскрывается как социальная трагедия «простого человека», выброшенного на грязные улицы капиталистического города.

В поэме нет еще четкого и ясного представления о грядущей революции, но вся она пронизана предчувствием близкого революционного взрыва. Любовь к человеку, революционный гуманизм неразрывно связаны в поэме с мыслью о неизбежности крушения и гибели прогнившего капиталистического мира:

вижу идущего через горы времени,

которого не видит никто.Где глаз людей обрывается куцый,

главой голодных орд,

в терновом венце революций

грядет шестнадцатый год.Маяковский предчувствовал близкое наступление революции, он призывает «уличные тыщи» к вооруженному выступлению («берите камень, нож или бомбу»), к уничтожению «сытых» и «жирных»:

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,

как у каждого порядочного праздника —

выше вздымайте, фонарные столбы,

окровавленные туши лабазников.Поэт выступает в поэме не только как борец с гнусным и алчным миром насилия, лжи, безобразия и угнетения, не только как бунтарь-одиночка, но и как представитель народных масс, призванных творить будущее:

Мы сами творцы в горящем гимне —

шуме фабрики и лаборатории.Он верит в героическую силу этих людей, в богатство их души, в их способность править миром:

Плевать, что нет

у Гомеров и Овидиев

людей, как мы,

от копоти в оспе.

Я знаю —

солнце померкло б, увидев

наших душ золотые россыпи!Жилы и мускулы — молитв верней.

Нам ли вымаливать милостей времени!

Мы —

каждый —

держим в своей пятерне

миров приводные ремни!Но вместе с тем в этой яркой, пронизанной революционным пафосом поэме сказались свойственные еще Маяковскому в те годы противоречивые

- 717 -

взгляды, отразился временный отход поэта от непосредственного участия в революционном движении. Грядущая революция, которую с таким нетерпением призывает поэт, раскрывается в поэме только как стихийный бунт, как взрыв народного негодования. Народные массы в поэме «Облако в штанах» — это не только «творцы в горящем гимне», но и «голодненькие, потненькие, покорненькие, закисшие в блохастом грязненьке».

Эта двойственность в оценке движущих сил революции была обусловлена прежде всего тем обстоятельством, что поэт не мог непосредственно наблюдать быстрый рост сознательности и организованности народных масс и, в первую очередь, пролетариата в годы империалистической войны, что он в то время не был прямым участником гигантской работы партии большевиков, готовившей массы к революционному свержению буржуазно-помещичьего строя. Мысль о грядущей революции в поэме связана с острой тревогой за ее исход, поэтому появляются в поэме образы палачей и предателей революции («Это опять расстрелять мятежников грядет генерал Галифе!»; «Эту ночь глазами не проломаем, черную, как Азеф!»). С этим связана и мрачная концовка поэмы:

Глухо.

Вселенная спит,

положив на лапу

с клещами звезд огромное ухо.Маяковский еще не до конца преодолел в себе «гуманизм жалости», который сказался в «Облаке в штанах» в теме жертвенности и мессианизма. Этот мессианизм вырастал из чувства любви к людям, во имя которого поэт готов принять на себя все их страдания, чтобы очистить их от скверны капитализма. Поэтому, вслед за утверждением о близости революции, он говорит:

А я у вас — его предтеча;

я — где боль, везде;

на каждой капле слёзовой течи

распял себя на кресте.Однако Маяковский в самой поэме стремится преодолеть эту ложную идею искупительной роли страдания, неизбежно приходя к мысли о необходимости насильственного разрушения мира, основанного на страданиях миллионов людей.

Поэт писал:

Сегодня

надо

кастетом

кроиться миру в черепе!В своем ниспровержении основных устоев собственнического мира Маяковский не мог обойти борьбы с религией. На религию опиралась вся система буржуазной идеологии. Именно религия в эти годы стала оружием реакции, захватывая широкие круги буржуазной интеллигенции, уходившей от революции к богоискательству и мистике. С другой стороны, господствующие классы использовали религию для подавления растущего возмущения народных масс в связи с усиливающимися тяготами империалистической войны. В атмосфере религиозно-мистических настроений богоборческий протест Маяковского прозвучал с особенной силой. Он был направлен против «философии» человеческого страдания, против проповеди смирения, за освобождение человека от пут религии.

- 718 -

Звучавшая в поэме издевательская ирония по адресу «пропахшего ладаном» «кудластого» «господина-бога», с «раздобревшими глазами», и свиты его «крыластых прохвостов» близка к послеоктябрьской антирелигиозной сатире Маяковского («Мистерия-буфф» и другие произведения).

В корне ошибочно мнение об индивидуалистическом бунтарстве Маяковского как о проявлении «растерянности и страха» перед империалистической буржуазией. Ни «страха», ни «растерянности» не было у Маяковского, гневно и беспощадно разоблачавшего устои буржуазного мира — его социальный порядок, мораль, религию, искусство, любовь.

Тема любви у Маяковского противопоставлена той извращенной эротике и мистике, которые господствовали в поэзии буржуазного декаданса. Поэт говорит о любви как о большом чувстве, которое облагораживает и перерождает человека. Великое чувство любви невозможно в мире буржуазного лицемерия и разврата, в мире «маленьких, грязных любят». И Маяковский восстает против мелочности и продажности чувств, против эгоизма и стяжательства, насаждаемого собственническим миром.

Тема любви, отнятой у человека враждебным ему обществом, тесно срастается с революционно-протестующей направленностью поэмы. Здесь трагедия неразделенной любви воспринимается как трагедия социальная, отражающая обездоленность человека, которого эксплуататорский строй лишает возможности наиболее полного проявления его личности, его чувства. Лирический герой поэмы — это человек большой внутренней силы, молодости, красоты:

У меня в душе ни одного седого волоса,

и старческой нежности нет в ней!

Мир огро́мив мощью голоса,

иду — красивый,

двадцатидвухлетний.Однако для него нет счастья в мире, где все измеряется золотом, где любовь превратилась в предмет купли-продажи. Здоровому человеческому чувству нет места в обществе, где извращены все отношения между людьми, — так по-новому раскрывается тема любви в дооктябрьской поэзии Маяковского и в особенности в его поэмах «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник» и «Человек».

То новое слово, которое Маяковский обращает к массам, к «безъязыкой улице», слово, утверждавшее право человека на жизнь, на любовь, на свободное развитие своей личности, не могло быть передано холодными, хотя бы и виртуозно сделанными стихами. Глубокое социальное чувство и революционный пафос поэмы требовали новых поэтических красок, новых слов, звучащих гневом и протестом, призывающих к борьбе. Маяковский поэтому и нападает с такой яростью и уничтожающей иронией на современную ему буржуазную поэзию, выродившуюся в декадентскую «утонченность», проникнутую пассивным созерцательством, ощущением собственной обреченности. Отсюда и четвертая тема его поэмы — «долой ваше искусство».

Маяковский призывал к действенному революционному искусству, искусству больших мыслей и чувств, к искусству, служащему освобождению человека от социального гнета.

Он гневно разоблачает в своей поэме упадочническое буржуазное искусство, оторванное от жизни народа:

- 719 -

Пока выкипячивают, рифмами пиликая,

из любвей и соловьев какое-то варево,

улица корчится безъязыкая —

ей нечем кричать и разговаривать.Этим поэтам, «размокшим в плаче и всхлипе», он противопоставлял образ поэта — предвозвестника грядущей революции. «Тринадцатый апостол» (таково было первоначальное заглавие поэмы), призванный возвестить миру новую правду, — этот образ определяет во многом и самое содержание поэмы. Продолжая высокие, учительные традиции русской поэзии, Маяковский придал образу поэта-пророка новое социальное содержание. Это трибун обездоленных, пророк грядущей демократии, тех людей, чьи «лица от копоти в оспе». С образом пророка связан и патетический стиль поэмы, обращение Маяковского к ораторской, проповеднической интонации, наличие библейских образов и сравнений, придающих патетическую окраску ее языку. Героическая патетика сочетается с лиризмом естественной интонации, обнаженной правдивостью переживаний. В поэме прежде всего ощущается живой голос человека.

Осатанелому в неистовой погоне за наживой миру, миру грубых, враждебных человеку вещей и понятий противопоставлена лирическая тема, «пожара сердца», большой и прекрасной любви. Для нее Маяковский находит слова и образы, проникнутые нежностью. Сочетание сатирической «грубости» при обличении лицемерия и жестокости капиталистического общества и лиризма для передачи чувств и страданий простого человека — определяет стилевую контрастность поэмы.

По своему жанру и поэтическому методу «Облако в штанах» было подготовлено как лирикой Маяковского, так и его трагедией «Владимир Маяковский», сохранив во многом ее лирико-монологическое построение, самый принцип драматического монолога (характерно, что в одном из вариантов она называлась также «второй трагедией»). «Облако в штанах» было как бы развернутым лирическим стихотворением, с главным и единственным лирическим героем — самим автором. Этим объясняется и свобода композиционного построения поэмы. Отказавшись от традиционных форм сюжетной поэмы, Маяковский создал новый лиро-эпический жанр, в котором сочетались элементы лирики и эпоса. В поэме еще более, чем в трагедии «Владимир Маяковский», лирическое «я» поэта приобретает реальный и обобщающий характер. Уничтожая границы между лирическим героем и автором, Маяковский создает лирическую исповедь, взволнованное повествование, передающее с предельной силой чувства и переживания человека. Этот «личный», лирический характер произведения с наибольшей полнотой выражал сознание кризиса, то мучительное и трагическое восприятие капиталистического строя, которое присуще было поэту в те годы. Но переживания лирического героя, при всей подчеркнутости личного характера поэмы, были социально типичны. Таким образом, восставая в своей поэме против существующего строя, его религии и морали, Маяковский стирает в поэме грани между лирикой и эпосом и лирический монолог превращает в большую социальную эпопею.

6

Значительное место в дооктябрьской поэзии Маяковского принадлежит сатире. Деятельность Маяковского-сатирика связана с журналом «Новьй сатирикон», где 26 февраля 1915 года был напечатан его первый «гимн» под названием «Судья», а затем в течение двух лет было помещено

- 720 -

еще двадцать четыре стихотворения. Сотрудничество в «Новом сатириконе» давало Маяковскому возможность обратиться к широкому читателю, поставить в коротких журнальных стихах злободневные политические современные темы.

Конечно, направление и характер журнала, занимавшего весьма умеренную политическую позицию и часто ограничивавшегося темами бытового юмора, не были идейно близки Маяковскому. Но в обстановке враждебного отношения к нему буржуазных издателей и критики он не мог пренебречь возможностями, которые представлял ему выходивший большим тиражом популярный журнал. Работа над сатирическими стихами шла у поэта параллельно работе над поэмами «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Война и мир», в структуре образов которых сатира также занимала важное место. Политическая сатира Маяковского получила блестящее развитие в его послереволюционном творчестве.

В «Новый сатирикон» Маяковский пришел, уже во многом определив свои принципы и методы сатирика. В его стихах 1914—1915 годов имели место те мотивы, те гротескные гиперболические образы, которые заняли такое видное место и в его сатирической поэзии. Это было прежде всего гротескное изображение городского пейзажа (например, в стихотворении «Адище города»). Но Маяковский показывал не только враждебный человеку мир вещей. Он показывал и «хозяев» этого мира. Стихотворение «Нате!» намечало развитие этой основной сатирической темы Маяковского. Здесь впервые появляется сатирический образ «обрюзгших жиром» хозяев жизни, которые громоздятся «на бабочку поэтиного сердца». Однако в образе сытого мещанина-собственника еще довлеют грубые, внешние физиологические черты, которые подчеркивают жадность собственника («мужчина, у вас в усах капуста где-то недокушанных... щей»), власть вещей над человеком, отсутствие подлинного чувства («женщина, на вас белила густо, вы смотрите устрицей из раковин вещей»).

Образ этот лишен еще тех типических, обобщенных черт, которые он приобретает в дальнейшем, в сатирических памфлетах. В последних, воскрешая традиции щедринской и некрасовской сатиры, Маяковский развертывает целую галерею сатирических типов, разоблачающих социальные устои царской России. Так, в «Гимне судье» образ судьи становится символом самодержавно-полицейского строя. Именно обличительный характер образа и заставил Маяковского прибегнуть к иносказанию — перенести место действия в экзотическую страну. В «Гимне ученому» дана не менее резкая и уничтожающая сатира на схоластическую, оторванную от жизни буржуазную науку: образ «знаменитого ученого» является символом деградации буржуазной науки. В «Гимне критику» Маяковский разоблачает продажность, мелочность, идейную и моральную пустоту буржуазной критики, ставшей идеологической агентурой господствующего строя.

В этой сатирической галерее Маяковский дает и обобщенный тип современного буржуа, «хозяина» жизни. Образ этого враждебного человеку, пошлого и эгоистического собственника с особенной силой запечатлен в стихотворении «Гимн обеду»: здесь яркими красками переданы животная жадность буржуа, его бесчеловечный эгоизм. Чудовищный «желудок в панаме», «безглазый», «безухий» — таков образ капиталиста, с жестоким равнодушием относящегося ко всему, что совершается в мире, к ужасам войны, объявшей пожаром мир. Образ этого «некоронованного» властелина жизни в дореволюционном творчестве Маяковского всегда рисуется беспощадно злыми, гиперболически гротескными чертами. Он не портретен, а типизирован — в нем олицетворены отрицательные качества,

- 721 -

даже физиологически отвратительные черты собственника и мещанина: «Растет улыбка, жирна и нагла, рот до ушей разросся» («Мое к этому отношение»). Еще отчетливее эти черты выделены в стихотворении того же периода «Надоело!».

Маяковский всюду видит многоликий образ мещанина-собственника. Среди этих «тупых лиц», открытых лишь «мордобою да ругани», он еще острее чувствует свое одиночество («Никчемное самоутешение»). Страстная жажда новых человеческих отношений, тоска по человеку в его высоком, горьковском понимании определяли и трагизм, который постоянно чувствовался в ранних сатирических стихах поэта.

Помимо «гимнов» и примыкающих к ним фельетонов («Внимательное отношение к взяточникам» и др.), Маяковский помещает в «Новом сатириконе» целый ряд лирико-сатирических стихотворений («Вот как я сделался собакой», «Дешевая распродажа», «Следующий день», «Хвои», «Великолепные нелепости»), в которых, как и в поэмах, сочетается трагическое восприятие современности с сатирическим гротеском.

Это сочетание обусловлено самим строем поэтического сознания Маяковского. Поэт передавал в своем творчестве одновременно и трагизм положения человека в условиях капиталистического строя, и протест против этого строя, разоблачение его антигуманистической сущности.

Сатирические стихи Маяковского, полные гневной иронии, срывали маску благолепия с современного ему буржуазного мира. Ему был чужд цинический юмор «сатириконцев». В стихах Маяковского раскрывается исполненная большого социального пафоса, большой патетической силы яростная сатира, «выстраданная» поэтом. И здесь Маяковский выступил новатором в поэзии, соединив комическое и трагическое, лирику и сатиру в неразрывное художественное целое.

7

8 октября 1915 года Маяковский оказался призван на военную службу. При помощи Горького он был определен чертежником в автомобильную школу. Это давало ему возможность заниматься литературной работой. За время военной службы Маяковским было написано несколько стихотворений для «Нового сатирикона» и три значительные по объему поэмы: «Флейта-позвоночник», «Война и мир», «Человек».

«Европейская война означает величайший исторический кризис, начало новой эпохи, — писал в эти годы В. И. Ленин. — Как всякий кризис, война обострила глубоко таившиеся противоречия и вывела их наружу, разорвав все лицемерные покровы, отбросив все условности...».1

Однако в самом начале войны Маяковский еще не уяснил ее истинного характера, не увидел ее подлинных зачинщиков и организаторов. «Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны», — писал он об этом впоследствии (XII, 24). В этот период особенно остро встает перед поэтом вопрос об искусстве и его роли в жизни общества. Выступая против слепого преклонения перед Западной Европой, Маяковский противопоставлял «рабскому подражанию Западу», «легкомысленной бойкости Парижа» и «гробовой костлявости Мюнхена» — «жизнерадостность» русского лубка, русскую литературу, вышедшую «из самого светлого русла родного, первобытного слова, из безымянной русской песни».

- 722 -

Таким образом, война прежде всего поставила перед Маяковским вопрос о массовом, подлинно национальном искусстве, которое было бы связано с народным творчеством, выходило бы за пределы рафинированных, безжизненных художественных образов, ориентировавшихся на европейскую моду.

Но вскоре Маяковский стал воспринимать войну как социальную катастрофу, как начало конца полыхающего пожаром войны капиталистического мира. Поэтические отклики Маяковского на войну проникнуты тем гуманистическим «отвращением и ненавистью» к войне, которые сказываются в самих образах, рисующих войну как «звериное» начало, как «убийцу». Так, в стихотворении «Война объявлена» (август 1914 года) Маяковский изображает войну бесчеловечной, жестокой; она представляется здесь поэту мрачным кошмаром. Такое же отношение к войне сказалось и в подборке материала для специальной литературной страницы от 20 ноября 1914 года в газете «Новь», демонстративно названной Маяковским «Траурное ура». Стихи Маяковского («Мама и убитый немцами вечер») передавали то глубокое недовольство войной, те антивоенные настроения, которые хотя и были окрашены в пацифистские тона, но прозвучали настолько неожиданно и вызывающе, что привели к отстранению Маяковского от составления «Литературной страницы».

В стихотворении «Мама и убитый немцами вечер» Маяковский показывает трагический характер войны, говорит о ее жертвах; основные поэтические образы этого стихотворения выражают человеческое горе, отчаянье матерей. Стихи эти явились вызовом шовинистическому разгулу, казенному псевдопатриотизму тогдашней литературы, всем, «орущим о побитом неприятеле». Но это были еще стихи гуманиста, подавленного тяжестью страданий, испытываемых людьми, воспринимающего войну с позиций абстрактного пацифизма. Со временем в стихах Маяковского все отчетливее нарастает более сознательный протест против войны — разоблачение ее империалистической сущности и той враждебной поэту социальной системы, которая войну породила. Это новое отношение к войне раскрывается в таких произведениях Маяковского, как «Я и Наполеон», «Флейта-позвоночник» и в особенности «Война и мир».

Уже в стихотворении «Я и Наполеон», относящемся к 1915 году, Маяковский бросил вызов виновникам бойни от лица страдающих людей. Образы войны в его стихах 1914 года передавали боль поэта, его гуманистический протест, его жалость к людям: «белые матери», «судорожно простершиеся» по «черным улицам», как «по гробу глазет», даже самый облик мира, где «глаз новолуния страшно косится на мертвый кулак с зажатой обоймой», где «вечер кричит, безногий, безрукий», где «пальцы улиц ломала Ковна», — все это окрашено одним траурным цветом, полно мучительного отчаяния.

В более поздних стихах 1915 года появляются новые мотивы и образы, передающие не только пассивное отчаяние, но и гнев, и протест. Особенно резок этот протест в стихотворении «Вам», чтение которого в фешенебельном буржуазном кабаке «Бродячая собака» вызвало публичный скандал. Здесь прямо названы виновники мировой бойни, вынесено беспощадное обвинение «проживающим за оргией оргию», тем сытым хозяевам жизни, которые наживались на войне, на крови. Разоблачающим сарказмом исполнены и сатиры Маяковского, направленные против тех, кто, «не тревожась картиной крови», в своем животном эгоизме, в своей классовой алчности стремится утвердить бесчеловечный закон войны.

- 723 -

Маяковский ставит теперь вопрос об ответственности за войну, о моральной и фактической вине за нее, о чудовищной несправедливости того социального строя, который приводит к массовому истреблению людей. Ответом на этот вопрос и явилась эпопея «Война и мир» — страстное и гневное обличение империалистической бойни. Протест против несправедливой войны и вера в грядущее возрождение человечества делали поэму Маяковского новым, необычайным явлением в литературе. Своей поэмой Маяковский окончательно порывает с иллюзиями пацифизма. Он открыто выражает враждебное отношение к войне широких народных масс, испытывавших чудовищный гнет войны, переносивших неслыханные страдания.

Обложка поэмы В. Маяковского «Война

и мир», изданной М. Горьким. 1917 г.Страдания и муки миллионов простых людей, ввергнутых в ужасы войны, представляются Маяковскому настолько чудовищными, что временами он готов видеть в этом вину всех людей, — в том числе и свою, — не смогших противопоставить империалистическому разбою свою волю к миру. Ощущение гибели гуманизма, распада культуры, личного трагизма является источником мучительных переживаний поэта.

Но в конечном счете поэт приходит в познанию классовой природы войны. Все шире и глубже становится его понимание истинных причин империалистической бойни. Он видит их в «золотолапом микробе» — «рубле», олицетворяющем собой стремление капиталистов к наживе, он видит их в «массомясой быкомордой ораве», в описание которой поэт вкладывает всю свою ненависть к буржуазии. Развратная, пьяная, разжиревшая орава, охваченная жаждой наслаждений, напоминает чудовищно-гиперболическую фантасмагорию «нанизанных на земную ось» каруселей «Вавилонищ, Вавилончиков, Вавилонов». Своим гниением она заражает землю, дрожащую «городов агонией», землю, испакощенную проклятием капиталистического строя — золотом. Это описание капиталистического Вавилона дано Маяковским в подчеркнуто отвратительных образах, передающих грязное и чудовищное обличье капитализма.

Во второй и третьей частях поэмы Маяковский показывает крушение буржуазного гуманизма, разрушение европейской культуры, всеобщее одичание, которое несут с собой разнузданный шовинизм и война. Поэт говорит о Германии музеев, книг, Германии философской мысли, где вместе с тем бурши «верхом на Канте» скачут с ножом в зубах; упоминая о «нежной» Франции, жгущей деревни «под музыку митральезы», он показывает, что война обнажила всю фальшь, все лицемерие буржуазной культуры,

- 724 -

показала истинное звериное обличье капитализма. Мир становится огромным Колизеем, дантовским адом, в котором гибнут целые народы. С поразительной силой Маяковский передает трагическую и мрачную картину всеобщего разрушения, вызываемого войной. Против организаторов мировой бойни, уничтожающей целые народы, грозящей опустошить весь земной шар, и подымает Маяковский голос протеста.

В поэме «Война и мир» Маяковский выступил как страстный борец за мир, сурово и пламенно осуждая бойню, затеянную в интересах империалистов, разоблачая капиталистический строй, неизбежно приводящий к войне во имя наживы и обогащения кучки капиталистов.

Никто из поэтов начала XX века с такой правдивостью и эпической силой не описывал войну. Маяковский отбрасывает всякую идеализацию, передавая в целой системе образов и сравнений трагический характер войны. Последняя сравнивается с боем гладиаторов, с кровавой бойней, в которую вовлечены целые народы. В начале третьей части Маяковский развертывает эту основную метафору: у него «в небо люстрой подвешена целая зажженная Европа», облака — «галереи», где «находились зоркие летчики», солнце — «арбитр» и т. д. Но Маяковский не только зритель этого чудовищного спектакля, он взволнованно переживает его как участник. Вся поэма проникнута глубоким личным переживанием, и в центре ее стоит лирический герой, который совершенно сливается с мужественной и трагической фигурой самого автора произведения.

Поэма «Война и мир» создавалась в период близости поэта с Горьким и несомненно во многом была связана с горьковским отношением к войне. Маяковский читал ее Горькому, который одобрил идейный замысел поэмы и дал автору свои указания.1 Антиимпериалистическое содержание поэмы, протест Маяковского против «озверения» мира и распада культуры, образ нового Человека, восстающего против этого одичания, — все это было очень близко к тому, о чем сам Горький писал тогда в письмах к Р. Роллану, указывая, что в «дни зверства и торжествующего скотства» нужно, чтобы человек понял, что он «творец и господин мира».2

Поэма заканчивается светлой картиной будущего человечества, освобожденного от капиталистического гнета. Маяковский показывает, как на обновленной земле народы, сбросившие иго капитализма, радостно встают навстречу новой жизни и несут свои дары единому свободному человечеству. Тогда сбываются и пророческие мечты поэта о свободном человеке, рождающемся на обломках старого мира. Эта мысль звучит в заключительных словах поэмы:

И он,

свободный,

ору о ком я,

человек —

придет он,

верьте мне,

верьте!Пафос подлинного гуманизма определяет и весь идейный и образный строй поэмы. Маяковский не ограничивается в ней лишь жалостью к людям, лишь описанием ужасов войны, он выступает «глашатаем грядущих правд», глашатаем нового, свободного человечества.

- 725 -

Правда, Маяковский не пришел еще в эту пору к осознанию ленинской идеи превращения империалистической войны в гражданскую. В его поэме сказались те неоформившиеся настроения народных масс, которые, — как писал В. И. Ленин в 1915 году, — «пожеланием мира в самой неопределенной форме выражают нарастающий протест против войны, нарастающее смутное революционное настроение».1 Маяковский и шел по этому пути — от смутного протеста против войны к ясному революционному сознанию, к пониманию «массовых революционных действий против буржуазии», к которым призывали большевики.

Половинчатый, буржуазный характер февральского переворота был очень скоро разгадан Маяковским. Уже в июле 1917 года Маяковский печатает стихотворение «Сказка о красной шапочке», ядовито разоблачающее буржуазную сущность временного правительства Керенского и демагогическую болтовню кадетов.

Вслед за этим Маяковский опубликовал стихотворение «К ответу!», обращенное через голову буржуазного временного правительства к народу, призывавшее к превращению войны империалистической в войну гражданскую:

Во имя чего

сапог

землю растаптывает скрипящ и груб?

Кто над небом боев —

свобода?

бог?

Рубль!

Когда же встанешь во весь рост

ты,

отдающий жизнь свою им?

Когда же в лицо им бросишь вопрос:

за что воюем?Не случайно это боевое антиимпериалистическое стихотворение, направленное против буржуазии и соглашателей, против политики продолжения несправедливой войны, было встречено в штыки социал-шовинистами из меньшевистской газетки «Единство». Так, еще до Октябрьской революции Маяковский от гуманистического протеста против войны пришел в своем творчестве к пониманию ленинских лозунгов, к требованию превращения империалистической войны в войну пролетариата против буржуазии.

8

Последнее большое произведение Маяковского, написанное перед Великой Октябрьской социалистической революцией, — поэма «Человек» — было закончено в начале 1917 года. Поэма как бы конкретизировала в личном, лирическом плане тему, поставленную в «Войне и мире», тему освобождения человека от растлевающей и порабощающей власти капитализма. Уже самое название поэмы — «Человек» — подчеркивает ее внутреннюю близость к горьковскому революционному гуманизму.

Человек с большой буквы, которого воспевает Маяковский, — это человек, освобожденный от пут капиталистического рабства; он наделен творческим разумом, он «необъяснимое чудо», он прекрасен, он жаждет добра и любви, он способен создавать величайшие чудеса на земле. Но

- 726 -

в мире корысти, в мире алчных собственников, в том мире, где все продается и покупается, где человеческий ум, талант, чувства скованы властью «золотолапого микроба», этому человеку нет истинного места. Поэтому-то и рождение нового Человека вызывает злобный рев капиталистических владык и дельцов, подчинивших власти денег все, что только есть в мире. Помешать идейному пробуждению Человека, отравить его собственническим ядом, «загнать» его в «земной загон» — таково требование этого страшного мира. Поэт срывает маску моральной добропорядочности с отвратительного облика «Повелителя Всего» — капиталиста, отравляющего своим прикосновением все духовные и нравственные ценности человечества: искусство, науку, любовь. Не случайно, что облик «Повелителя Всего» впоследствии, после Октябрьской революции, переходит в поэму «150.000.000», становясь символом ненавистного поэту капиталистического мира. Этому «неодолимому врагу», некоронованному повелителю мира служат купленные им мастера искусства, ученые, политики. Даже сам бог становится его «проворным поваром», «из глин сочиняет мясо фазаново». В этом описании «всевластия» капитала Маяковский пользуется теми резкими гротескно-сатирическими красками, тем сатирическим гиперболизмом, который столь характерен для его дореволюционного творчества. Он показывает, что весь мир опутан «золотоворотом франков, долларов, рублей, крон, иен, марок», что всюду проникают наглые щупальцы мировых капиталистических монополий: «По скату экватора из Чикаг сквозь Тамбовы катятся рубли. Вытянув выи, гонятся все, телами утрамбовывая горы, моря, мостовые».

Конфликт поэта с этой чудовищной властью золота, с жадностью собственника-капиталиста олицетворен в трагическом столкновении Человека, носителя гуманных, истинно человеческих начал, с «Повелителем Всего», хозяином мира, купившим самое дорогое для поэта — любимую им женщину.

В поэме «Человек» Маяковский продолжает развивать горьковскую тему Человека с большой буквы. Подобно Горькому Маяковский возвеличил в своей поэме творческую силу человека, с гордостью говорит он о его «драгоценнейшем уме» и в то же время с гневом изобличает тех «хозяев жизни», которые стремятся сделать человека пленником золота. Как справедливо указал В. Перцов, самый образ «Повелителя Всего», пытающегося завладеть всем миром, подчинить себе искусство и науку, в поэме Маяковского напоминает образ Желтого Дьявола у Горького.1

Стиль поэмы «Человек» и ее образно-поэтическая структура, равно как и поэтический стиль других произведений дооктябрьского периода, также свидетельствовали об острой и упорной борьбе Маяковского с наследством декадентско-футуристической поэтики.

В решении задач, встававших перед художниками, Маяковский призывал «итти от жизни, а не от картин». Этим путем шел и он сам в основных произведениях 1913—1917 годов. Маяковский выступает против манерного языка декадентской поэзии, ориентировавшейся на изломанный жаргон эксплуататорских классов. С гневом писал он о поэзии Игоря Северянина с его «кулинарными образами» и мещанским претенциозным языком («крем де виолет», «сюрпризёрки»), о безличных шовинистических стихах декадентов, «одинаковых, как баранки», о бесполезном нанизывании «красивеньких, но праздных звуков».

- 727 -

В противовес этой безыдейной, антинародной поэзии Маяковский вводит в свой стих живую интонацию разговорной, ораторской речи, свободно черпает слова и выражения и из бытовой разговорной фразеологии, и из торжественной, иногда даже несколько архаичной лексики, и из общественно-политической терминологии. Он умеет в неожиданных сочетаниях по-новому раскрывать примелькавшиеся слова и обороты. В стихах Маяковского появляются необычные, приковывавшие к себе внимание образы: «флейта водосточных труб», «на блюде студня косые скулы океана», закат «красный, как марсельеза», «душ золотые россыпи» и т. д. и т. п. Поэт часто прибегает к пародированию словаря и фразеологии декадентской литературы. Так, например, бог у него «бежит по небу» со «стихами подмышкой» и читает их, задыхаясь, своим знакомым; к нему он обращается с вызывающими словами: «Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду»; бездна, которой любили пугать своих читателей писатели-декаденты, у Маяковского звучит явно пародийно: «Прелестная бездна. Бездна — восторг!».

Пытался он создавать новые слова: в его дооктябрьских стихах можно встретить много неологизмов, причем далеко не все они удачны. Такие слова, как «овазился», «лавь», «иззахолустничается», «мышиться» и им подобные, не помогали созданию ясного и выразительного поэтического образа, а только усложняли стиль раннего Маяковского.

В поэтической стилистике Маяковский не сразу освободился от следов футуристического эстетства. Об этом свидетельствовал затрудненный метафорический строй языка его дореволюционных произведений (и особенно поэм), изобилующих сложными поэтическими ассоциациями, необычными синтаксическими оборотами. Однако по своему идейному содержанию все эти произведения Маяковского были резко противопоставлены буржуазно-декадентской поэзии.

Маяковский впоследствии сам осмысливал свой литературный путь как путь борьбы за реалистическую простоту в искусстве. По поводу своих ранних стихотворений он говорил: «...эти вещи наиболее запутанные, и они чаще всего вызывали разговоры о том, что они непонятны. Поэтому во всех дальнейших вещах вопрос о понятности уже встал передо мной самим, и я старался делать вещи уже так, чтобы они доходили до возможно большего количества слушателей» (X, 375).

На протяжении всей своей литературной деятельности Маяковский боролся со всякой канонизацией, всякой фальшью в искусстве, за подлинное и большое искусство, нужное революции и народу. Маяковский искал новые поэтические формы для выражения того нового социального содержания, которое легло в основу его творчества. Однако новаторская деятельность Маяковского не была оторвана от лучших реалистических традиций русской литературы. Она органически рождалась как из всей идейной целеустремленности его творчества, так и из огромного богатства русской поэтической культуры прошлого.

Известно, что для ранних высказываний Маяковского о классике характерен резко полемический тон, что поэт участвовал в декларациях футуристов, направленных против великих традиций русской литературы. Тем не менее отношение Маяковского к классике было уже тогда отлично от нигилистической позиции футуристов. Маяковский боролся не с классиками, а с официально-реакционной трактовкой их произведений, выступал против опошления, благонамеренной лакировки и идейной фальсификации классического наследия. «Из писателей выуживают чиновников просвещения, историков, блюстителей нравственности..., — писал Маяковский. —

- 728 -

Разменяют писателей по хрестоматиям и этимологиям и не настоящих, живших, а этих, выдуманных, лишенных крови и тела, украсят лаврами» (I, 336, 337). Маяковский боролся за классическую поэзию, против ее охранительной канонизации, футуристы же ополчались против великих богатств русской культуры, противопоставляя себя им и стремясь парализовать их влияние на читателей.

Свое положительное понимание значения классического наследия Маяковский более четко сформулировал уже в советские годы. Однако в своей творческой практике Маяковский и в дореволюционный период многими чертами был связан с традициями русской классической поэзии. Обращение Маяковского к классике не имело ничего общего с механическим перенесением поэтических форм, с копированием ритмов, короче говоря, со стилизаторством. Маяковский творчески осваивал традиции русской литературы, развивая их дальше, пролагая для них новые пути.

Классическая традиция, плодотворно сказавшаяся в творчестве Маяковского уже в эти годы, помогала ему преодолевать влияние футуризма. Особенно явственна преемственность его от Некрасова, которого Маяковский любил с юношеских лет и прекрасно знал.

Известно воспоминание Маяковского о том, что еще во время пребывания во втором классе гимназии он «пробовал читать... на вечере „Размышления“. Классный наставник Филатов не позволил». «Размышления у парадного подъезда» в те годы было запретным, революционным стихотворением, которое постоянно декламировалось и пелось в кружках революционно настроенной молодежи. Самое стремление поэта к максимально правдивому изображению действительности, сочетание лирики и сатиры, трагического и комического, широкое обращение его к разговорному языку, демократизация поэзии — все это являлось продолжением некрасовской традиции, хотя и заслоняемой нередко чрезмерной эксцентричностью образов, гиперболизмом стиля.

Сатирические стихи Некрасова, острая гротескность сатиры Салтыкова-Щедрина отчетливо обнаруживаются в знаменитых «гимнах» Маяковского, в изображении им города. В таких стихотворениях, как «Гимн взятке», «Гимн критику», «Гимн обеду», Маяковский продолжает принципы некрасовской и щедринской сатиры.

Не менее значительно было для Маяковского обращение к сатирической традиции Гоголя. Характерно, что гоголевские образы, его яркая словесная живопись неоднократно возникают в стихах Маяковского. Но к Гоголю Маяковский обращается и тогда, когда он создает патетически-трагический образ. Напомним использование поэтом гоголевского образа Вия для выражения трагического восприятия империалистической бойни в «Войне и мире» (ч. IV):

Слушайте!

Из меня,

слепым Вием,

время орет:

«Подымите,

подымите мне

веков веки!».Маяковскому оказался близок одический, торжественный стиль русских поэтов XVIII века. От Пушкина унаследовал Маяковский широкий размах поэзии, полнокровное чувство жизни, реалистическое, конкретное восприятие действительности, наконец, замечательное чутье языка, смелость новатора. Некрасов вошел в сознание Маяковского как поэт

- 729 -

гражданского чувства, поэт-демократ, как разрушитель канонизированной дворянской эстетики. С Щедриным сближает Маяковского язвительность и резкость обличения, характерные для его (Маяковского) антибуржуазных памфлетов, для сатириконских стихов. Творчески осмысливая все эти замечательные традиции русской поэзии, Маяковский выступил не только как их ценитель, но и как гениальный их продолжатель. Даже в той области, в которой особенно ярко сказалось новаторство Маяковского, — в области системы стихосложения — он явился продолжателем принципов, намечавшихся для русской поэзии такими поэтами, как Пушкин и Некрасов. Пушкинская «Сказка о попе и о работнике его Балде» давала замечательный образец художественной обработки русского народного стиха, не связанного правилами метрики. Широта и свобода разговорной интонации, проявившиеся в поэзии Некрасова, прокладывали пути для тех новых ритмических и интонационных форм стиха, которые развил Маяковский.

*

Дооктябрьское творчество Маяковского развивалось по пути все более глубокого понимания необходимости и неизбежности пролетарской революции. Это сознание неизбежности революции, хотя и окрашенное еще в утопические тона, сказалось с особенной полнотой в таких произведениях Маяковского, как «Облако в штанах», «Война и мир» и «Человек». Но подлинное слияние поэта с революцией, с народом, избавление от остатков: формалистической поэтики, которые сказывались в его творчестве, принесла лишь Великая Октябрьская социалистическая революция. Революция придала новаторским исканиям поэта ту глубочайшую идейную целеустремленность, которая позволила Маяковскому стать лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.

СноскиСноски к стр. 704

1 В. В. Маяковский, Полное собрание сочинений, т. XII, Гослитиздат, М., 1949, стр. 13. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—XII, 1939—1949). В скобках римской цифрой обозначен том, арабской — страница.

2 Л. Маяковская. Детство и юность Владимира Маяковского. — «Молодая гвардия», 1936, № 9, стр. 135.

3 Г. Бебутов. Ученические годы Владимира Маяковского. Сб. «Маяковский в Грузии», Тбилиси, 1936, стр. 106.

4 «Пролетарий», 1906, № 5, 20 июня.

Сноски к стр. 706

1 Об участии Маяковского в революционном движении в 1908—1910 годах см. работу В. О. Перцова «Товарищ Константин» в сборнике «Маяковский. Материалы и исследования» (т. I, Гослитиздат, М., 1940).

Сноски к стр. 710

1 «Трудовая газета», Николаев, 1914, № 1419, 26 января.

Сноски к стр. 714

1 Дм. Семеновский. А. М. Горький. Письма и встречи, стр. 5.

2 «Новь», 1914, № 28, 15 февраля, стр. 2.

3 «Журнал журналов», 1915, № 1, стр. 4.

4 Сб. «Владимир Маяковский», I, 1940, стр. 76.

Сноски к стр. 715

1 М. Горький, Собрание сочинений, т. 24, стр. 78.

Сноски к стр. 721

1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 81.

Сноски к стр. 724

1 В. А. Десницкий. Памяти поэта. Сб. «Маяковскому», Л., 1940.

2 М. Горький. Письма к писателям. М., 1936, стр. 9—10. (Библиотека «Огонек», № 72).

Сноски к стр. 725

1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 170.

Сноски к стр. 726

1 В. Перцов. «Маяковский». М., Изд. Академии Наук СССР, 1950, стр. 403.