- 529 -

Куприн

Александр Иванович Куприн родился 20 августа 1870 года в городе Наровчате Пензенской губернии в семье чиновника. Детские и юношеские годы Куприна протекли вне семьи: шести лет он был отдан в закрытый пансион, откуда впоследствии был переведен во 2-й Московский кадетский корпус и затем в юнкерское училище.

Среда, в которой прошли детство, отрочество и юность Куприна, не способствовала выработке в нем прогрессивных взглядов. Молодежь воспитывалась в духе беспрекословного почтения к старшим, безличности и безгласности. Отдельные эпизоды жизни Куприна этого времени нашли отражение в ряде его произведений: «Поход», «Кадеты», «Река жизни», «Травка», «Памяти Чехова», «Леночка» и др. После окончания юнкерского училища А. И. Куприн недолгое время служил в полку; в 1894 году, после столкновения с начальством, он вынужден был оставить военную службу. Куприн оказался без средств к существованию. Ему приходилось работать журналистом, грузчиком, служить на заводе в технической конторе, быть певчим в хоре, землемером, охотником, рыбаком, актером провинциального театра и т. п.

Литературную деятельность Куприн начал еще в бытность свою в кадетском корпусе. В период 1884—1887 годов он стал писать стихи. Поэзия Куприна была проникнута гражданскими мотивами. Среди его стихотворений выделяется «Ода Каткову» (1886) — сатирическое изобличение этого, по определению В. И. Ленина, «верного сторожевого пса самодержавия».1 В стихотворении «Сны», написанном накануне вынесения смертного приговора Александру Ильичу Ульянову, молодой поэт гневно осуждает палачей, совершающих свое «гнусное, страшное дело».

Вслед за стихами Куприн, будучи уже юнкером, пишет рассказы. Первый его рассказ «Последний дебют» был напечатан в 1889 году в «Русском сатирическом листке». За напечатание рассказа автор был подвергнут аресту, ибо выступление юнкера в печати воспрещалось правилами военного училища. После столь неудачного дебюта Куприну пришлось прекратить публикацию своих произведений на несколько лет.

Большинство ранних рассказов Куприна вошло в книгу «Миниатюры», появившуюся в 1897 году. Для ранних рассказов («Впотьмах», «Лунной ночью», «Безумие», «Странный случай», «Альза» и др.) характерны надуманность и запутанность сюжета, мелодраматизм, вычурность слога.

В развитии Куприна как писателя немалую роль сыграла его многолетняя работа в провинциальных газетах (в Киеве, на Волыни, в Одессе, Ростове, Самаре и в других городах). Он писал фельетоны, репортерские

- 530 -

заметки, передовые статьи, стихи, очерки, рассказы. Часть своих очерков из цикла «Киевские типы», печатавшихся в киевских газетах, Куприн издал в 1895 году отдельной книгой под тем же названием. Уже в этих, еще художественно незрелых очерках сказалось богатство его жизненных впечатлений, умение подмечать характерные черты и явления повседневной жизни. Характеристика того или иного «типа» у Куприна подчас соединялась с обычным газетным обличением местных городских непорядков и злоупотреблений.

В очерках цикла «Киевские типы» Куприн как правило брал действительный, наблюдаемый им случай и оттенял его характерные черты. Представителей той или иной профессии он изображал в качестве «типов», используя при этом довольно часто сатиру и юмор. Так в очерке «Художник» автор пишет:

«Влечение к „святому искусству“ (герой, — Ред.) почувствовал весьма рано. В самом нежном детстве разрисовывал углем заборы, вследствие чего бывал нередко таскаем за уши местным „будочником“».1

Экскурс в прошлое героя, которым начинается рассказ, как бы раскрывает корни позднейшей «творческой платформы» этого «художника». «Мы — импрессионисты! — восклицает он в артистическом задоре, и на этом основании пишет снег фиолетовым цветом, собаку — розовым, ульи на пчельнике и траву — лиловым, а небо — зеленым, пройдясь заодно зеленой краской и по голове кладбищенского сторожа» (VIII, 50). В рассказе дана меткая сатирическая характеристика «новейшего» декадентского импрессионистического искусства. Первые произведения Куприна своим юмором и даже персонажами напоминают ранние рассказы Чехова — Антоши Чехонте. Влияние Чехова на Куприна сказалось не только в этих первых опытах, но и в рассказах последующих лет. В. В. Воровский указал на то, что Куприн унаследовал «идейное настроение» Чехова и сделал «логические выводы из его посылок»: «Эта жажда освобождения человеческого чувства от „цепей рабства и пошлости“ возникла и у Чехова и у Куприна на почве протеста против жалкой и гнусной действительности, которую Они наблюдали вокруг себя... Люди живут в серой, нудной, пошлой обстановке, убивают все свои силы на какую-то неинтересную и ненужную работу, всю жизнь бьются и материально и морально, как рыба об лед — без тени надежды, без проблеска веры в лучшее будущее — и для чего. Для того только, чтобы наплодить таких же серых, нудных, пошлых двуногих, которых ждет та же серая, нудная, пошлая жизнь.

«Этот ужас бессмысленности жизни и составляет основной, исходный материал у обоих писателей. От него отправляются они и в изображении современной действительности и в построении будущих перспектив».2

Куприн выступил борцом за права человека, попираемые общественным строем, и выражал протест против порочных основ жизни, калечащих и уродующих человеческую личность.

Конфликт личности с современным обществом — этот вопрос был в центре внимания Куприна и раскрывался им на обширном разнообразном материале и в рассказах 90-х годов, и в повестях «Молох» (1896) и «Олеся» (1898).

- 531 -

Повести «Молох» предшествовали очерки на производственные темы: «Рельсопрокатный завод», «Юзовский завод», «В главной шахте», «В огне» и другие. В них много внимания уделено описанию производственных процессов и нечеловеческих, каторжных условий труда рабочих-металлургов, шахтеров и ремесленников. Куприн с горячим сочувствием пишет о рабочих, с нескрываемым возмущением говорит он о жестокой эксплуатации, которой они подвергаются, об иностранных «акционерных компаниях, полонивших и продолжающих полонять донецкий бассейн». Куприн дал выразительный образ иностранного капиталиста — «жирного бельгийского буржуа», распоряжающегося на русской земле, как у себя дома, с презрением относящегося ко всему русскому.

С горечью человека, любящего свою страну, писал Куприн в очерке «В огне» о равнодушии буржуазного общества к изучению своего отечества и своего народа. «Мы очень мало знакомы с интересными местами нашего отечества, — говорит Куприн, — и даже, пожалуй, вовсе не высказываем желание знать их поближе».1 Многое из того, о чем писал Куприн в своих производственных очерках, вошло в его произведения «Молох», «В недрах земных», «Недоразумение».

Свое первое крупное произведение «Молох» Куприн опубликовал в народническом журнале «Русское богатство», но это вовсе не было выражением каких-то народнических симпатий писателя. Помещая повесть «Молох», редакция «Русского богатства» рассчитывала на то, что это произведение оставит у читателя общее впечатление, благоприятное для народников. Однако повесть Куприна ничего в себе специфически народнического не содержала. Повесть появилась в период ожесточенной борьбы марксистов с народниками по вопросу о судьбах капитализма в России. Народники считали капитализм не характерным и не обязательным для России, развивающейся по «особому пути». Картины, нарисованные Куприным, опровергали эту мысль, мало того, автор подчеркнул стремление капиталиста завоевать господствующее положение в русском обществе. Некоторая близость «Молоха» к идеям народничества сказалась лишь в изображении рабочих как инертной, безропотной массы.

Автор показывает, какой жестокой, нечеловеческой эксплуатации подвергаются рабочие на капиталистических фабриках и заводах. Герой повести инженер Бобров отмечает, что работа в рудниках, шахтах, на заводах «сокращает жизнь рабочего на одну треть». Он приводит статистические данные, показывающие, сколько человеческих жизней уносит капитализм: только на одном металлургическом заводе каждые «двое суток работы пожирают целого человека». Куприн разоблачает строй капитализма как строй, уродующий и уничтожающий людей.

Бобров — гуманист, правдоискатель, мечтатель, он не хочет мириться с насилием и лицемерной моралью, прикрывающей это насилие, с продажностью и фальшью в отношениях между людьми и готов возвысить голос за чистоту, честность и уважение к человеческому достоинству. Все общественные пороки, характерные для эксплуататорского общества, при капитализме получают наиболее концентрированное выражение — человеческая личность становится игрушкой в руках кучки пройдох и стяжателей. Бобров стремится осмыслить свою роль в процессе капиталистического развития и приходит к выводу, что благодаря его трудам «сотня французских лавочников-рантье и десяток ловких русских пройдох со временем положат в карман миллионы». «Я считаю себя честным человеком и

- 532 -

потому прямо себя спрашиваю: «Что ты делаешь? Кому ты приносишь пользу?».1 Это отрицательное, критическое отношение Боброва к тем, кому он служит, сквозит и в отношении к фабриканту-миллионеру Квашнину.

Разлагающее влияние капитализма Куприн видит во всех сферах жизни. Резко отрицательное отношение героя повести к морали Квашниных показано и в семейно-бытовом плане. Неприязнь Боброва к Квашнину усугубляется тем, что он ревнует к нему любимую девушку, дочь заводского чиновника Нину Зиненко, плененную сказочным богатством капиталиста. Именно в момент приступа ревности Бобров разражается гневом по адресу «грязного жирного мешка, битком набитого золотом» (ИС, 54). Чистая, искренная любовь Боброва приходит в столкновение со всей лживой моралью окружающего его общества. Но деньги в конечном счете побеждают бескорыстную любовь; Нина Зиненко по указанию ее матери порывает с Бобровым, предпочитая ему заводчика Квашнина. Морально чистый и искренний человек, Бобров ощущает глубокий разлад с семейством Зиненко, где он часто проводил время. Этот антагонизм носит глубокий характер, свидетельствуя о растлевающем влиянии капитализма на общественную среду, на ее быт и этику.

Однако, встречая на каждом шагу несправедливость и пошлость и ненавидя ее, Бобров оказывается совершенно неспособным к борьбе с этим социальным злом. Эту слабость Боброва Куприн подчеркивает с первых страниц: «Его нежная, почти женственная натура жестоко страдала от грубых прикосновений действительности, с ее будничными, но суровыми нуждами» (ИС, 21). Бобров — слабый, надломленный человек, раздираемый внутренними противоречиями. Он борется все время со своей двойственностью, которая мешает его стремлению бороться с Квашниным. «У тебя нет на это ни решимости, ни силы..., — рассуждает герой о себе. — Завтра же опять будешь благоразумен и слаб» (ИС, 55). Причина слабости Боброва коренится в том, что он не чувствует реальной опоры в борьбе с социальным злом. Бобров мечтает о хорошей жизни, основанной на чистых отношениях между людьми — но как добиться такой жизни? Кто же принесет освобождение человечеству? На эти вопросы ни правдоискатель Бобров, много рассуждающий о жизни, ни сам автор не дают ответа.

Характерно, что в повести Куприна, изображающей жизнь на капиталистическом заводе, очень мало уделено внимания показу рабочих. Автор говорит о них лишь в связи с изложением размышлений и впечатлений своего героя. Бобров смотрит на рабочего как на страдающего «меньшого брата». Куприн не понимал исторической роли рабочего класса как вождя освободительного движения в стране. Наблюдая «серую огромную массу» во время заводского молебна, Бобров думает: «И на кого, как не на одну только богородицу, надеяться этим большим детям, с мужественными и простыми сердцами, этим смиренным воинам, ежедневно выходящим из своих промозглых, настуженных землянок на привычный подвиг терпения и отваги?» (ИС, 38). Поэтому и был гуманизм Куприна недостаточно действенным, бесперспективным. Писатель не знал, что́ именно можно противопоставить существующему буржуазному строю.

В «Молохе» наметились характерные для всего последующего творчества Куприна мотивы. Образы правдоискателей-одиночек, психологически

- 533 -

надломленных, духовно родственных инженеру Боброву, пройдут длинной вереницей в произведениях Куприна. Мы их встретим в повести «Поединок», в рассказах «Дознание», «В цирке», наконец, в «Яме». Поиски настоящего, душевно чистого человека проходят как лейтмотив через все творчество Куприна. Писатель мечтал о том, чтобы свободный человек мог свободно и радостно плыть по реке жизни, чтобы у человека проснулось «священное уважение к своему радостному, гордому, свободному „я“, именно к тому, что́ из нас вытравила духовная нищета и трепетная родительская мораль» (ИС, 318). Куприн, как и его герои-правдоискатели, горячо любил жизнь, и именно поэтому он так резко обрушивался на все, что мешало «сделать жизнь изумительно прекрасной и удобной». Студент, герой рассказа «Река жизни» (1902), описывает в предсмертном письме, как с детских лет уродуется и калечится человек под воздействием среды:

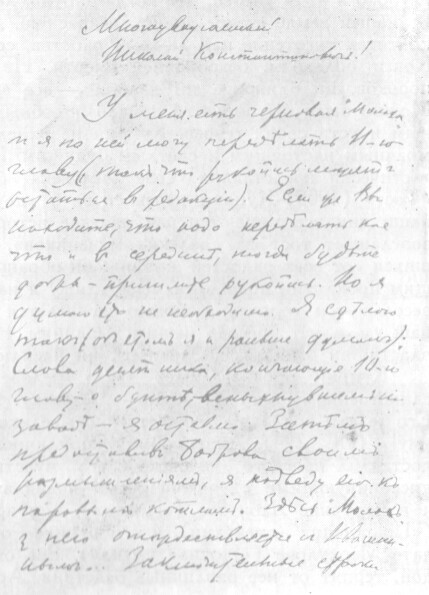

Первая страница А. И. Куприна

к Н. К. Михайловскому. Автограф.

1896 г.«От семи до десяти лет я пробыл в закрытом благотворительном казенном пансионе с фребелевской системой воспитания. Там классные дамы, озлобленные девы, все страдавшие флюсом, насаждали в нас почтение к благодетельному начальству, взаимное подглядывание и наушничество». Это моральное калечение завершается в последующие годы. Автор письма проклинает эту моральную заразу: «Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сению благочестивой реакции!» (I, 316, 317).

Рассказ «Река жизни» — это горячий протест писателя-гуманиста против мещанской морали, давящей человеческую личность.

Однако гуманизм Куприна был ограниченным, это особенно видно при сопоставлении его творчества с творчеством Горького. В понимании Горького человек — это активный борец с общественным злом, созидатель своего счастья, коллективист, организатор жизни, видящий конкретные и реальные пути борьбы за счастье людей. Человек Куприна — протестант-одиночка, бьющийся в неразрешимых противоречиях, мечтающий о счастьи и уповающий на отдаленное будущее. «Уверяю вас, — говорит один из персонажей рассказа Куприна «Искушение», — т. е. не уверяю, а я сам

- 534 -

глубоко в этом уверен, что когда-нибудь, лет тысяч через тридцать, жизнь на нашей земле станет дивно прекрасною. Дворцы, сады, фонтаны... Прекратится тяготение над людьми рабства, собственности, лжи и насилия... Конец болезням, безобразию, смерти. Не будет больше ни зависти, ни пороков, ни ближних, ни дальних — все сделаются братьями» (VI, 76). Можно было бы привести немало подобных сентенций, вложенных Куприным в уста своих героев. Куприн не видел точек соприкосновения между мрачным настоящим и светлым будущим. Поэтому он так туманно и фантастически представлял себе человека будущего времени. В рассказе «Тост» (1905) Куприн переносится в «двухсотый год новой эры», когда наши дни вспоминаются как далекое историческое прошлое. Оратор провозглашает тост за «далеких мучеников», людей XX столетия, отрекавшихся «от всех радостей жизни»; он обращается к новым людям, не знающим проклятия прошлого: «Вот гляжу я на вас — гордые, смелые, равные, веселые — и горячей любовью зажигается моя душа! Ничем не стеснен наш ум, и нет преград нашим желаниям. Не знаем мы ни подчинения, ни власти, ни зависти, ни вражды, ни насилия, ни обмана» (ИС, 294).

Куприн провозглашает хвалу Человеку с большой буквы: «Слава единственному богу на земле — Человеку. Воздадим хвалу всем радостям Его тела и воздадим торжественное, великое поклонение Его бессмертному уму!» (ИС, 294). Лицемерному «приличному» обществу Куприн противопоставлял простого человека с его чувствами и стремлениями, резко диссонирующими с узаконенными правилами. Этого человека мы узнаем и в поручике Яхонтове («Поход»), и в армейском прапорщике Лапшине («Прапорщик армейский), и в поручике Ромашове («Поединок»), и в солдате Меркулове («Ночная смена»). Все они тяготятся окружающей средой, терпят от нее различные бедствия. Аристократка Кэт симулирует от скуки и безделья любовь к прапорщику Лапшину, простому человеку, искренне полюбившему ее, и затем издевается над ним, потому что, по ее утверждению, «это — человек не нашего круга, не наших манер и привычек, и даже говорит не одним с нами языком» (IV, 165). Поручик Яхонтов в рассказе «Поход» (1903) чувствует себя одиноким в среде офицеров-пошляков, бравирующих своим хамским отношением к солдатам: «В этих пошлых, холодных и злых фразах Яхонтову опять слышится что-то похожее на тот страшный бред, который он испытал несколько минут тому назад, и на душе у него делается пусто и противно до тошноты».

В рассказе «Ночная смена» (1903) изображается жизнь солдата Меркулова, которого «кормят... впроголодь, наряжают не в очередь дневалить, взводный его ругает, отделенный ругает, — иной раз и кулаком ткнет в зубы, — ученье тяжелое, трудное» (ИС, 117). Меркулов с отвращением наблюдает потрясающую по дикости сцену обучения солдата-татарина военному делу на русском языке, которого он не понимает. В ряде произведений Куприн горячо вступается за права солдата и в особенности солдата не русской национальности, для которого царская служба в армии была особенно тяжела.

Куприн выступал против идей человеконенавистничества, против насилий царизма над людьми. В царской армии, где процветали грубый, чисто животный деспотизм и палочная дисциплина, классовые противоречия выступали особенно резко; между солдатом и офицером была пропасть. Царская армия являлась оплотом самодержавного режима, против которого в годы первой русской революции поднялись передовые силы русского общества. Обличение Куприным пороков царской армии было весьма своевременным.

- 535 -

Широкую известность получила повесть Куприна «Поединок», вышедшая в свет в 1905 году, в период максимального революционного подъема, и сразу ставшая крупным общественным явлением. Повесть бичует нравы, насаждавшиеся в военной среде. Она помогает понять, почему проиграла войну с Японией в 1904 году царская армия с ее бездарным, морально разложившимся командованием. Перед читателем проходит целая галерея тупиц и выродков, лишенных всяческих проблесков человечности: командир полка Шульгович и его подчиненные офицеры Осадчий, Бек-Амагалов, Слива, Веткин и другие. Им совершенно чужды какие-либо идеалы, возвышенные стремления. Кроме муштры, пьянства и пустой, пошлой жизни, они ни к чему не способны, ничего не знают.

Им противостоит главный герой повести подпоручик Ромашов, тип правдоискателя-гуманиста, глазами которого в «Поединке» воспринимается армейская действительность. Среди офицеров полка Ромашов не находит никакого отклика, он все больше чувствует себя лишним в этой среде.

В противовес офицерам-пошлякам Ромашов гуманно относится к солдатам, проявляет трогательную заботу о забитом солдате Хлебникове, называет его «братом». Брезгливо относясь к грязной, пошлой «любви», Ромашов мечтает о чистой любви. Он горячо и бескорыстно любит Шурочку, не замечая, что это женщина с мелкой, эгоистической, мещанской душой.

В противовес ложной чести мундира у Ромашова высоко развито настоящее чувство человеческого достоинства, он строит свое отношение к людям на честности и искренности. В словах и действиях Ромашова много утопического и наивного, но нельзя не симпатизировать ему, когда он борется с общественной несправедливостью, когда он протестует против пошлости и выступает защитником человеческого отношения к людям.

Автор показывает, какие горести обрушиваются на солдатскую массу, которая в его изображении молчаливо и безропотно переносит страдания. «Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке, — били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударом по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Никому не приходило в голову жаловаться: наступил какой-то общий чудовищный, зловещий кошмар; какой-то нелепый гипноз овладел полком» (ИС, 209). Герои повести Ромашов и офицер Назанский горячо протестуют против кошмара, именуемого «военной службой». Но где они видят корень зла? Ромашов приходит к мысли, «что вся военная служба с ее призрачной доблестью создана жестоким позорным всечеловеческим недоразумением» (ИС, 225). Отсюда пацифистское отрицание военной службы как таковой; она сама по себе, по мысли Ромашова, портит и развращает людей. Куприн абстрактно, не исторически отрицает всякую военную службу, всякие войны. Взгляд Куприна и положительных героев его повести был односторонним. Подобно тому, как в «Молохе» Куприн показывал только мрачные стороны капитализма, не замечая революционных элементов в рабочем классе, так и в «Поединке» он совершенно не учитывал фактов революционного движения в армии. В представлении автора солдаты — сплошь безропотная масса, олицетворенная в образе Хлебникова, а офицеры — или держиморды типа Сливы и Веткина или, в лучшем случае, утописты-мечтатели типа Ромашова и Назанского. Зреющие в армии революционные силы, которые в дни революции 1905 года привели к восстанию на «Потемкине» и «Очакове», оказались вне поля зрения автора.

- 536 -

И все же повесть «Поединок» служила делу революции. Необходимость коренного изменения общественного строя, оплотом которого являются Веткины и Сливы, — именно к такому выводу приходили широкие круги передовых читателей, оценивших «Поединок» положительно. А. В. Луначарский писал в статье по поводу «Поединка»: «...борьба за радикальное переустройство общества людей разгорается все более; для представителей трудового класса все яснее становится, что нужно именно коренное пересоздание всего общества».1 Повесть Куприна помогала демократическому читателю осознавать это.

Горький заботился об опубликовании повести, считал ее «гвоздем» в сборнике «Знание».

Повесть вышла со следующим посвящением: «Максиму Горькому с чувством искренней дружбы и глубокого уважения эту повесть посвящает автор». Куприн писал Горькому в 1905 году по поводу повести «Поединок»: «...все смелое и буйное в моей повести принадлежит Вам. Если бы Вы знали, как многому я научился от Вас и как я признателен Вам за это» (ИС, 9). Горький вдохновил Куприна на создание произведения, проникнутого острым критицизмом, пафосом отрицания существующих общественных отношений с позиций гуманизма.

«Поединок» вызвал многочисленные отклики в прессе, в частности в военных изданиях. Реакционные военные круги обвиняли автора в клевете на армию и офицерство. Символистский журнал «Весы» видел в повести Куприна тенденциознейшую вещь, «какую когда-либо дала партийная беллетристика или художественная публицистика».2

В обстановке того времени произведение, посвященное изображению армии, естественно воспринималось как отклик на события русско-японской войны. Хотя в «Поединке» описывалась жизнь царской армии мирного времени, тем не менее некоторые реакционные публицисты зачислили автора в «пораженцы» на том основании, что мрачная картина, нарисованная в повести, как бы свидетельствовала о неизбежности поражения армии, построенной на гнилом фундаменте. «Поединок» отвечал на волнующий общество вопрос о пороках царской армии.

Непосредственным откликом на события русско-японской войны явился рассказ Куприна «Штабс-капитан Рыбников». В нем очень тонко были вскрыты все слабые стороны деятельности военных чиновников, среди которых орудует, выискивая нужные ему сведения, японский шпион под маской русского штабс-капитана. Своими ловкими вопросами он «обезоруживал самых придирчивых и мрачных чиновников. Ему давали папироску и позволяли присесть у краешка стола. Против воли и, конечно, небрежно ему даже отвечали на его назойливые вопросы о течении военных событий» (III, 75). Японский шпион настолько правдоподобно играл роль ограниченного придурковатого русского «вояки», вернувшегося с фронта, что штабные офицеры говорили о нем: «И это русские офицеры! Посмотрите на этот тип. Ну, разве не ясно, почему мы проигрываем сражение за сражением? Тупость, бестолковость, полное отсутствие чувства собственного достоинства» (III, 76). В рассказе нет столь полного и всестороннего изображения военно-офицерской среды, как в «Поединке», но и мистификация придурковатого «штабс-капитана» говорила очень много. Симпатии Куприна всегда были на стороне социальных низов, городской и деревенской массы. И представители этой демократической массы

- 537 -

всегда наделены у Куприна положительными качествами: они трудолюбивы, отзывчивы, скромны, нравственно чисты. Куприн широко изобразил жизнь городской бедноты, различных представителей трудовой интеллигенции — художников, литераторов, учителей; много внимания он уделял детям неимущего населения города и деревни (рассказы «В окно», «Миллионер», «Лолли», Пиратка», «Кляча», «Детский сад», «В недрах земных», «Погибшая сила», «Болото», «Белый пудель» и др.). Ограниченность мировоззрения Куприна, его буржуазно-демократические взгляды проявились в том, что он, в отличие от Горького, не видел основной движущей общественной силы — революционого пролетариата — и не изобразил его. Но Куприн чувствовал приближение революции и приветствовал ее. Так, например, в аллегорическом рассказе «Собачье счастье» (1896) осуждается пассивность, покорность как рабья философия и высказывается мысль, что освобождение порабощенных — дело их собственных рук.

На революцию 1905 года Куприн откликнулся рассказами «Река жизни», «Демир-Кая», «Сны», «Тост», а также статьей «Пылающий крейсер» (1905). В рассказе «Сны», написанном Куприным в разгар баррикадных боев на Пресне, отчетливо выражено желание писателя видеть народ свободным, довольным, наслаждающимся жизнью.

Но Куприн не указывал и не мог указать реальных путей к освобождению народа, как это делал Горький в «Товарище», «Врагах», в «Матери» и в других произведениях.

Даже в своих наиболее социально острых произведениях Куприн сосредоточивал главное внимание на индивидуальной психологии. Куприн никогда не понимал роли масс, организованной борьбы пролетариата. Нельзя сказать, чтобы Куприна-художника не интересовали идеи социализма и революции. Но всякий раз, когда о них идет речь в его произведениях, он или представляет их в наивно-утопической форме или же попросту грубо искажает. Герой «Поединка» Назанский восторженно говорит о «новых, смелых, гордых людях» — революционерах и в то же время восклицает: «...чем связан я с этим — чорт бы его побрал! — моим ближним, с подлым рабом, с зараженным, с идиотом?.. А затем, какой интерес заставит меня разбивать свою голову ради счастья людей тридцать второго столетия?» (ИС, 242). В утопическом рассказе «Королевский парк» Куприн переносит взор в отдаленное социалистическое будущее — начало XXVI столетия, когда «гений человека смягчил самые жестокие климаты, осушил болота, прорыл горы, соединил моря, превратил землю в пышный сад и в огромную мастерскую и удесятерил ее производительность», когда «войны навеки прекратились», «цветные расы совершенно слились с белыми», а «машина свела труд к четырем часам ежедневной и для всех обязательной работы» (VI, 273); однако наступивший социализм представлялся Куприну как серое однообразное существование. Этот рассказ вызвал резко отрицательную оценку марксистской критики: о нем писал М. Ольминский в большевистской «Правде», указывая, что в своем представлении о социализме Куприн «не смог стать выше пошлостей, которые твердит самый заурядный буржуй».1

Подобного рода ходячие обывательские взгляды на социализм были широко распространены в литературе эпохи реакции, и Куприн здесь подпал под влияние господствующих настроений. Не случайно в эти годы Куприн начинает сотрудничать в «Шиповнике» Андреева и Сологуба,

- 538 -

в сборниках «Жизнь» и «Земля», возглавляемых Арцыбашевым. В рассказе «Жидкое солнце» ученый, посвятивший многие годы своей жизни проблеме конденсации солнечных лучей с целью продления жизни человека, приходит к выводу, что человечество не стоит «ни забот о нем, ни нашей самоотверженной работы», что разделение людей на миллиардеров и голодных оборванцев «будет вечно».1 В этом фантастическом рассказе отчетливо чувствуется скепсис автора относительно результатов «самоотверженной работы» на благо будущих поколений. Эти утопические и фантастические рассказы свидетельствовали о том, что Куприн не понял как идей социализма, так и тех, кто выступал носителем и поборником этих идей.

Имея в виду рассказ «Морская болезнь», Горький писал в статье «Разрушение личности»: «И даже Куприн, не желая отставать от товарищей-писателей, предал социал-демократку на изнасилование пароходной прислуге, а мужа ее, эс-дека, изобразил пошляком».2 Осуждая идею этого рассказа, Горький по отношению к Куприну употребляет слово «даже» и ставит эту идею в связь с влиянием на Куприна господствующей буржуазной идеологии.

Сближаясь в некоторых пунктах с реакционными настроениями, Куприн, однако, не слился с ними полностью, в частности остался чуждым андреевскому пессимизму и дискредитации человеческого разума. Куприн сохранил твердую веру в жизнь и в человека. Рассказ «Самоубийство» заканчивается характерным для Куприна восклицанием: «Да здравствует жизнь!» (VIII, 301), и эти слова можно поставить эпиграфом ко многим произведениям Куприна тех лет, когда в литературе провозглашался лозунг: «Да здравствует смерть». Как бы в противовес Л. Андрееву Куприн восклицает в сказке «Счастье»: «мысль бессмертна», «счастье в прелести человеческой мысли» (VI, 306).

Куприн воспел чистую, возвышающую душу любовь к женщине, и это звучало как антитеза унижению женщины, которое культивировалось в произведениях Сологуба, Арцыбашева, А. Каменского и других. Теме чистой и бескорыстной любви посвящен рассказ «Гранатовый браслет».

Сквозь мрачные годы реакции Куприн пронес свой идеал освобожденного человека. Писатель верил, что «однажды ночью или днем, среди пожаров, насилия, крови и стонов раздастся над миром чье-то спокойное, мудрое, тяжелое слово — понятное и радостное слово. И все проснутся, вздохнут глубоко и прозреют. И сами собою опустятся взведенные ружья, от стыда покраснеют лица сытых, светом загорятся лица недоверчивых и слабых, и там, где была кровь, вырастут прекрасные цветы, из которых мы сплетем венки на могилы мучеников» (VIII, 249). Такую мечту о будущем Куприн выражает в рассказе «Сны». Купринский идеал свободного человека противостоял человеконенавистничеству и насилию над личностью, принимавшим самые грубые, жестокие формы в годы реакции. Враждебность к полицейскому произволу Куприн выразил во многих рассказах, в которых он так или иначе касался этой темы. Иногда он прибегал к своеобразным приемам художественного выражения своих идей. Так, изображенные в рассказе «Обида» профессиональные воры обращаются к автору с просьбой помочь им освободиться от обвинения в том, что они якобы связаны с погромщиками. По поводу этого рассказа В. Воровский заметил: «В основу взято „истинное происшествие“. Автор описывает его,

- 539 -

руководясь чисто художественными мотивами, — и в то же время весь рассказ проникнут боевым настроением 1905 года, с характерным для этого времени ростом чувства человеческого достоинства, уважением к общественному мнению, нравственным оздоровлением всей атмосферы, которое дала революция. Автор ни словом не заикается об оценке происходящего, а между тем его симпатии всем ясны. И то же самое во всех его произведениях».1

Отношение Куприна к полицейскому произволу и погромам еще более отчетливо выражено в рассказе «Гамбринус» — одном из лучших художественных произведений писателя. Действие рассказа развертывается на протяжении нескольких лет — от русско-японской войны до разгула реакции после поражения революции 1905 года. Герой рассказа музыкант еврей Сашка стал жертвой погромщиков, лишивших его руки. Авторское отношение к реакции выражено в рассказе четко и определенно. Куприн пишет: «Победители проверяли свою власть, еще не насытясь вдоволь безнаказанностью. Какие-то разнузданные люди, в манчжурских папахах, с георгиевскими лентами в петлицах курток, ходили по ресторанам и с настойчивой развязностью требовали исполнения народного гимна и следили за тем, чтобы все вставали. Они вламывались также в частные квартиры, шарили в кроватях и комодах, требовали водки, денег и гимна, и наполняли воздух пьяной отрыжкой» (ИС, 343). Но, как это бывает часто в произведениях Куприна, основной социальный мотив этого рассказа переплетается с иными, психологическими мотивами. Куприн пишет: «Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит» (ИС, 344). Искалеченный Сашка достает из кармана дудочку и, «весь изогнувшись налево, насколько ему это позволяла изуродованная, неподвижная рука, вдруг засвистел на окарине оглушительно-веселого „Чабана“». Пафос рассказа заключается в раскрытии неистребимой тяги человека к искусству, к красоте.

Искусство в представлении Куприна — это одна из форм проявления вечной красоты жизни. Именно с представлением о красоте связывается у Куприна оптимистический взгляд на жизнь. Куприн провозглашает гимн красоте во всех формах ее проявления — в человеке, в творчестве человеческого духа, разума, причем он видит источник красоты прежде всего в природе, а духовную красоту человека — в его близости к ней.

Особое внимание писателя привлекают люди, труд которых протекает на лоне природы. О таких людях, пропитанных «крепким запахом моря», здоровых, молодых, любящих «прелесть и ужас» ежедневного риска, ценящих прежде всего «силу, молодечество, задор и хлесткость крепкого слова», повествуется в «Гамбринусе» (ИС, 334). В «Листригонах» Куприн описывает труд и жизнь балаклавских рыбаков, которых он хорошо знал, участвуя вместе с ними в рыбной ловле. Жизнь рыбаков сопряжена с риском, капризное море всегда готовит неожиданности, требует выдержки и героизма. Куприн с любовью рисует твердые, самоотверженные характеры рыбаков. Он не может удержаться, чтобы не воскликнуть: «О, милые простые люди, мужественные сердца, наивные первобытные души, крепкие тела, обвеянные соленым морским ветром, мозолистые руки, зоркие глаза, которые столько раз глядели в лицо смерти, в самые ее зрачки!» (ИС, 413). Пошлым нравам буржуазно-аристократического общества, болезненной интеллигентской психике Куприн противопоставляет цельный характер простых людей, способных

- 540 -

на сильное чувство и большую любовь. Настоящее чувство нужно искать не среди мещан, «влюбленных кастратов», а в далеком Полесье, в затерявшейся среди вековых сосен «избушке на курьих ножках», где живет полудикарка Олеся со своей бабушкой, сохранившая всю прелесть первобытных представлений и верований.

И всей логикой своих образов писатель стремится доказать, что буржуазное общество портит людей, стирает их первобытную прелесть, оно разрушает счастье, несет бедствие и гибель глубоко симпатичным и цельным натурам. В фантастическом рассказе «Дух века» устами Истомина автор выражает собственную точку зрения: «...все страдания людей происходят оттого, что люди все больше и больше отдаляются от животных. Мы утеряли их натуральную красоту, их грацию, силу и ловкость, их стойкость в борьбе с природой, живучесть. Но хуже всего, что сознание убило в людях инстинкты».

Именно здесь, в стремлении к естеству, к плоти, в противовес «цивилизации», сближается Куприн с Л. Толстым, который именно в этом плане оказал на него влияние. В статье «Наше оправдание» (1910), написанной в связи со смертью Л. Толстого, Куприн выделяет в творчестве великого писателя моменты, характерные и для собственного творчества: «Он показывал нам, слепым и скучным, как прекрасны земля, небо, люди и звери. Он говорил, нам недоверчивым и скупым, о том, что каждый человек может быть добрым, сострадательным, интересным и красивым душою» (VII, 158).

Сам Л. Толстой очень положительно относился к творчеству А. Куприна, ряд его рассказов он читал вслух своей семье.

С устремлениями Куприна к первобытной непосредственности связан его постоянный интерес к животному миру, изображению которого посвящен ряд его рассказов — «Изумруд», «Белый пудель», «Собачье счастье», «Слоновая прогулка», «Медведь», «Барбос и Жучка». Изображение животных у Куприна вместе с тем служит своеобразным художественным средством выражения социально-обличительного содержания; не только на человеке, но и на животном сказывается пагубное воздействие буржуазной цивилизации, причем иногда чувствуется, что писатель начинает отрицать всякую цивилизацию вообще. Прекрасный конь Изумруд становится жертвой людских интриг: он гибнет от коварной руки человека — конкурента его хозяина («Изумруд»). В рассказе «Собачье счастье» описывается, как пойнтер Джек, случайно отбившись от кухарки, которая шла на базар, попадает в руки собачника и гибнет на живодерне. Получается весьма упрощенная, прямолинейная схема: вся прелесть жизни в природе, все зло — в цивилизации. Город со скоплением большого количества людей на небольшом пространстве олицетворяет собой пороки современной цивилизации. Этот взгляд выражен в повести «Яма» (1910). Автор рассматривает проституцию как естественное порождение города, а проституток как жертв некоего «общественного темперамента». Куприн противопоставляет пошлое «приличное общество», к которому относятся посетители публичных домов, его жертвам — проституткам. Наряду с довольно резкой, подчас очень яркой характеристикой лицемерной буржуазной любви и ее носителей — «отцов семейства», Куприн, наивно, ложно-романтически идеализирует проститутку как олицетворение поруганной правды. Критическое острие повести притупляют также натуралистические описания публичного дома и его обитателей. Во второй части повести, где они преобладают, Куприн в какой-то мере отдал дань вкусам буржуазного обывателя. Авторский взгляд в повести выражает журналист Платонов,

- 541 -

знакомый нам тип правдоискателя-гуманиста. Платонов возмущен жестоким поруганием самого великого и прекрасного из мировых таинств; он верует, что «человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества..., для широкой, свободной, ничем не стесненной любви, — любви ко всему» (VIII, 458—459). Подобно другим положительным персонажам Куприна Платонов мечтает, что наступит время, когда будет положен конец проституции, но будет это, по его мнению, не раньше как через двести-триста лет. В «Яме» особенно отчетливо сказался разрыв идеала и действительности, скептическое отношение писателя к борьбе за осуществление благороднейших идеалов.

Вслед за «Ямой» последовало длительное творческое молчание Куприна. В годы первой империалистической войны Куприн поддался господствующим в буржуазных кругах националистическим настроениям, хотя в его художественном творчестве война не нашла сколько-нибудь значительного отражения.

Куприн ненавидел фальшь и продажность современного ему буржуазного общества, но вместе с тем он был заражен многими предрассудками этого общества и совершенно не понял идей социализма. Вот почему, когда в России произошла Великая Октябрьская социалистическая революция и когда практически решался вопрос о социальном освобождении народа, Куприн оказался по ту сторону баррикад, в антинародном лагере, вместе с белогвардейцами, рядом с теми же Веткиными и Осадчими, которых он так резко в свое время заклеймил в «Поединке». За период долгого пребывания в эмиграции Куприн не написал ничего сколько-нибудь значительного. В конце концов он осознал всю ошибочность своего шага и в 1937 году вернулся на родину. В интервью, данном вскоре после возвращения в СССР, Куприн заявил: «Последние годы я настолько остро ощущал и сознавал свою тяжелую вину перед русским народом, чудесно строящим новую счастливую жизнь, что самая мысль о возможности возвращения в Советскую Россию казалась мне несбыточной мечтой... И здесь, в Москве, я хочу сказать советскому читателю, новому замечательному поколению советского народа искренне и убежденно: постараюсь найти в себе физические и творческие силы для того, чтобы в ближайшее же время уничтожить ту мрачную бездну, которая до сих пор отделяла меня от Советской страны».1 Смерть в 1938 году не дала возможности писателю осуществить новые благородные творческие замыслы.

Диапазон творчества Куприна ограничивается изображением прошлой, предреволюционной эпохи. В его произведениях дана картина жизни конца XIX и начала XX века. В отличие от писателей-бытовиков, натуралистически скользивших по поверхности жизненных явлений, он отобразил многие существенные явления современности. Здесь сказалось плодотворное влияние Горького, близостью к которому отмечен лучший период деятельности Куприна. Входя в число демократических писателей предреволюционных лет, Куприн остался чуждым мистике и формализму модернистского течения. Куприн стремился продолжать традиции русской литературы XIX века. Самое непосредственное и глубокое влияние оказал на него Чехов.

Куприн-художник всегда исходил из жизненных впечатлений; для него наблюдаемый и пережитый факт имел решающее значение. Вместе с тем он — художник-психолог, всегда стремившийся найти скрытые пружины

- 542 -

поступков и действий людей. Его почти не интересовали анормальные явления в психологической жизни людей. Он, как правило, проявлял интерес к здоровой, нормальной психике, углублялся в противоречивый процесс душевных переживаний, их трансформацию и переходы. В поступках людей он стремился за видимостью постигнуть сущность психических стимулов, определяющих то или иное действие, иногда прямо противоположное первоначальному впечатлению, основанному на внешних данных о человеке.

Куприн строил сюжет не на внешней интриге, а на психологической коллизии, дававшей ему обилие острых сюжетных ходов, обусловливавших динамику произведения.

Композиции лучших произведений Куприна свойственно равновесие повествовательного и описательного элементов, бытового и психологического планов. Если в некоторых ранних произведениях (например в «Молохе») наблюдается композиционная рыхлость, то в дальнейшем произведения Куприна отличаются высоким мастерством композиции; композиционная структура раскрывается в остром сюжете.

Куприн — большой мастер портретов. Если в ранних рассказах и очерках он культивировал импрессионистический штрих и иронию в описании внешности персонажей, если в «Молохе» еще наблюдается эскизность и бледность зарисовки, то в большинстве его зрелых произведений дается четкий зрительный портрет человека, который всегда подчинен психологической характеристике образа. Куприн является также мастером пейзажа.

Куприн показал силу своего дарования главным образом в жанре рассказа. Он запечатлел богатство разговорной лексики людей различных социальных пластов, язык писателя точен и ясен. Куприну присущ художественный такт, он избегает этнографизма в языке даже в тех произведениях, где этого как будто бы требовал местный колорит.

Крупное художественное мастерство и социальная ценность нарисованных картин русской жизни обеспечили за Куприным видное место среди русских писателей конца XIX — начала XX века.

СноскиСноски к стр. 529

1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 264.

Сноски к стр. 530

1 А. И. Куприн, Полное собрание сочинений, т. VIII, изд. А. Ф. Маркса, СПб., 1912, стр. 49. В дальнейшем цитируется это издание (тт. I—IX, 1912—1915). В скобках римскими цифрами обозначен том, арабскими — страницы. Случаи цитирования произведений Куприна по другим изданиям оговариваются особо.

2 В. В. Воровский, Сочинения, т. II, М., Соцэкгиз, 1931, стр. 279—280.

Сноски к стр. 531

1 А. И. Куприн. Забытые и несобранные произведения. Пенза, 1950, стр. 222.

Сноски к стр. 532

1 А. И. Куприн, Избранные сочинения, Гослитиздат, М., 1947, стр. 30. В дальнейшем сокращенно: ИС.

Сноски к стр. 536

1 А. В. Луначарский. Критические этюды. Л., 1925, стр. 279.

2 Рецензия А. Курсинского («Весы», 1907, № 9, стр. 64).

Сноски к стр. 537

1 «Правда», 1912, № 106, 1 сентября.

Сноски к стр. 538

1 «Жатва», 1913, № 4, стр. 330.

2 М. Горький, Собрание сочинений, т. 24, стр. 63—64.

Сноски к стр. 539

1 В. В. Воровский, Сочинения, т. II, стр. 281.

Сноски к стр. 541

1 «Литературная газета», 1937, № 30, 5 июня.