- 207 -

Начальный период жизни Горького

(1868—1892)Алексей Максимович Пешков (Максим Горький) родился 16/28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Его отец Максим Савватиевич Пешков был столяром мастерских Волжского пароходства, а мать Варвара Васильевна — дочерью мелкого ремесленника-красильщика Василия Васильевича Каширина. М. С. Пешков был человеком способным и хорошо грамотным; через четыре года после женитьбы он получает должность управляющего пароходной конторой Волжского пароходства в Астрахани. Но в этом городе Пешковы прожили недолго. В июле 1871 года Максим Савватиевич умирает от холеры, и вдова с маленьким сыном возвращается на родину, в Нижний, в дом Каширина.

Здесь началась для мальчика новая жизнь. Грубое озорство, истязания, издевательства над слабыми, бессмысленная, пьяная жестокость, — такие черты носил быт мещанства того времени. Эти нравы царили и в семействе Каширина, хозяина красильного предприятия, в котором работали и два его взрослых сына. В домостроевском быту и в дикой борьбе собственников попадало нередко и ему, сыну нелюбимого в доме Кашириных Максима Пешкова, но он не покорялся этому быту, и, как мог, сопротивлялся ему.

Только одно лицо в семье Каширина выделялось как светлое явление на общем мрачном фоне. Это была бабушка Горького, Акулина Ивановна Каширина, эпический, незабываемый образ которой он дал в своей автобиографической повести «Детство».

А. И. Каширина в молодости была балахнинской кружевницей; кружевницы эти славились в равной мере и своим ремеслом, и своими песнями. Память ее удерживала огромное количество стихов, и мальчик любил слушать ее песни, сказки и были. Бабушка сроднила его с истоками народного творчества, его поэтическими образами и глубокими мыслями. Горький вспоминал: «...я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я и думал в формах ее стихов» (XIII, 266).1

Мать не имела большого влияния на жизнь сына. Она подолгу уходила из семьи Кашириных, оставляя его на попечении деда. Горький

- 208 -

обучался у него церковно-славянской грамоте по Псалтырю и Часослову. Дед был доволен успехами внука, находя, что «память у него — каменная, коли что высечено на ней, так уж крепко!». Однако и мать приложила руку к его обучению: купила «Родное слово», и по этой книге Горький «одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати». Но мать стала требовать, чтобы он все больше заучивал стихов на память, и с этого начались их взаимные огорчения. «...память моя все хуже воспринимала эти ровные строки, и все более росло, все злее становилось непобедимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова... — ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное» (XIII, 134).

Так проявлялось в этой «борьбе» с книжными стихами первое словесное творчество Горького. Но словесность не книжную, народную, ту, что он слышал от бабушки, Горький запоминал легко и в очень большом объеме. Когда в 1878 году нижегородский епископ Хрисанф приехал на урок в Слободско-Кунавинское начальное училище, он с удивлением отметил ученика Пешкова Алексея, который мог на память читать народные сказания и былины.

Слободско-Кунавинское училище, в котором учился Горький в течение зимы 1877/1878 года, было типичной для того времени «приходской» школой для городской бедноты, последним, низшим звеном в сословной образовательной системе буржуазно-дворянской России. Но и эта, первая для Горького ступень обламывалась. Дед Горького, когда-то зажиточный красильщик, разорился к тому времени окончательно. По окончании года учения Горький получил в награду Евангелие, басни Крылова в переплете, книжку без переплета с «непонятным» названием «Фата-Моргана» и похвальный лист «за отличные успехи в науках».

На этом Горький и расстался с училищем, «курса в оном по бедности не окончил», как значилось в документах о нем. Дед ему заявил: «...ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди» (XIII, 202). Так и случилось, что он с детства пошел в длинный путь бездомной жизни, жестокой эксплуатации, тяжелого физического труда и скитаний.

Сперва его отдают в «мальчики» при магазине обуви купца Порхунова, потом учеником к чертежнику Сергееву. Ремеслу чертежника его, однако, не учили, и вместо того он исполнял обязанности горничной, судомойки и мальчика на посылках у двух сварливых баб-хозяек. Он жил «в тумане отупляющей тоски», «застывшее однообразие речей, понятий, событий вызывало только тяжкую и злую скуку» (XIII, 316, 319). Ему хотелось убежать из дому, и, дождавшись весны, он убежал и стал жить на набережной Волги, питаясь около крючников и ночуя с ними на пристанях. Там же он нашел себе новое место — «младшего посудника» на пароходе, делавшем рейсы между Нижним и Пермью. На его обязанности лежало: мыть посуду, чистить ножи и вилки с шести часов утра до полуночи.

Однако здесь Горькому посчастливилось: его непосредственный начальник, пароходный повар, стал его «первым учителем».

Горький не раз указывал на ту благотворную роль, которую сыграл в его жизни повар парохода «Доброго», гвардии отставной унтер-офицер Михаил Акимович Смурый. Он возил с собой сундук, полный разнообразных книг. Страстный любитель книги, Смурый, однако, плохо разбирался в ней. В его сундуке преобладали книги XVIII века, «уже никому ненужные, устарелые, книги, которые подсовывали малограмотному

- 209 -

читателю жуликоватые букинисты», — по замечанию В. А. Десницкого.1

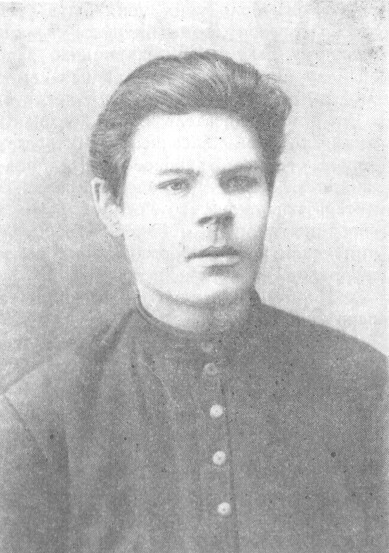

М. Горький. Фотография. 1886 г.

Все это без особого выбора Смурый заставлял Горького читать ему вслух. И столь бескорыстна была его воодушевленная приверженность к книге, что он и у Горького возбудил сильнейший интерес к чтению, заставил его «убедиться в великом значении книги и полюбить ее».2 Среди книг Смурого попадались и произведения классической литературы. Так, потрясающее впечатление на чтеца и слушателя произвела повесть Гоголя «Тарас Бульба».

Страсть к чтению с тех пор не оставляла Горького. Вернувшись на службу к Сергееву, он стал читать все, что попадалось под руку. Эта страсть принесла ему и небывалые наслаждения, и много тяжких обид. В доме Сергеева чтение преследовалось как вредное занятие. С большим риском доставая книги,

Горький забирался на чердак, в сарай, пытался читать ночью при свете луны или самодельного светильника — свечи были для него недоступной роскошью.

Что же читал Горький? В ту пору общественные библиотеки были завалены особой литературой, имевшей огромный успех: то были «авантюрные» романы преимущественно французских писателей, ведущих свое начало от романов Дюма. Естественно, что когда Горький-подросток дорвался до книги, то первой же книгой, полученной им из общественной библиотеки Нижнего, был один из романов этой литературы — «Трагедии Парижа» Ксавье де Монтепена.

Романы такого рода пленили мальчика несходством изображенной там жизни с жизнью окружавшей его среды. Он вспоминал: «Горшки, самовары, морковь, курицы, блины, обедни, именины, похороны, сытость до ушей и выпивка до свинства, до рвоты, — вот что было содержанием жизни людей, среди которых я начал жить» (XXIV, 479). А романы, пленившие Горького неукротимой энергией своих героев, превратностью их судеб и стремительным движением событий, показывали иную жизнь, жизнь больших желаний и чувств. Разумеется, эти «герои» были надуманы и «подвиги» совершали фантастические. Но эти романы говорили впечатлительному мальчику, задыхавшемуся в атмосфере «свинцовых мерзостей» жизни, о каких-то других людях, сильных и смелых. И Горький вспоминал впоследствии:

- 210 -

«Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному, великому делу», «И, мальчишка, задерганный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, я давал сам себе торжественные обещания помочь людям, честно послужить им, когда вырасту» (XIII, 378; XIV, 235).

Горький-писатель сложился как великий продолжатель лучших традиций русской классической литературы, литературы Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Некрасова, Щедрина и Л. Толстого. По условиям же жизни и быта, в отрочестве своем, он был поглощен чтением обильной литературы, качество которой было часто весьма невысоким. Но в силу своей пытливости и богатого воображения он извлекал пользу и от чтения «авантюрных» романов полуремесленного типа и иллюстрированных журналов для «семейного» чтения.

Впрочем, техника построения «авантюрных» романов скоро стала ясна Горькому.

«Бывало, уже с первых страниц (романа, — Ред.) начинаешь догадываться, кто победит, кто будет побежден, и как только станет ясен узел событий, стараешься развязать его силою своей фантазии». Это однообразие романов с выдуманными героями и выдуманными злодеями «становилось не только скучным, но и возбуждало смутные подозрения» (XIII, 340).

Горькому было тринадцать лет, когда он находился в таком состоянии читательского кризиса и когда ему в груде низкопробного чтива попались книги Бальзака, произведшие на него «впечатление чуда». Здесь «не было злодеев, не было добряков, были просто люди, чудесно живые» (XIII, 342), — это поразило его художественной правдой. Столь же сильное впечатление Горький испытал при знакомстве с произведениями Флобера и Стендаля.

Но неизмеримо большее влияние оказали на него чудесные впечатления от русской классической литературы. Вот в руках у него поэмы Пушкина. «Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданное красивое место, — всегда стремишься обежать его сразу» (XIII, 348—349). Пушкин вернул его к знакомым ему с детства истокам народного творчества. «Пролог к „Руслану“ напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну... Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они... стихи звучали, как благовест новой жизни» (XIII, 349).

Ряд других прочитанных им книг русских классиков укрепил его уверенность: «...я не один на земле и — не пропаду!» (XIII, 358).

Однако и очень пылкой должна была быть эта надежда «не пропасть», чтобы молодой Горький мог противостоять окружавшему его враждебному миру.

«Скука, холодная и нудная, дышит отовсюду... Она имеет свой запах — тяжелый и тупой запах пота, жира, конопляного масла, подовых пирогов и дыма; этот запах жмет голову, как теплая, тесная шапка, и, просачиваясь в грудь, вызывает странное опьянение, темное желание закрыть глаза, отчаянно заорать, и бежать куда-то, и удариться головой с разбега о первую стену» (XIII, 393).

Такую тяжелую память оставил у Горького нижегородский Гостиный двор, где, после трехлетней жизни у Сергеева, он служил продавцом в иконной лавке купца Салабанова. Немногим лучше было и в иконописной мастерской того же хозяина, — Горький работал там вечерами. Однако

- 211 -

новым было то, что здесь Горький впервые почувствовал себя в трудовом коллективе и, еще подростком, ощутил потребность быть нужным людям, нести им свои знания.

Тягостная скука царила в мастерской. Работа иконописцев была разделена на ряд отдельных механических действий, «не способных возбудить любовь к делу, интерес к нему» (XIII, 404). Иногда Горькому удавалось разрядить несколько эту скуку своими рассказами. Как рассказчика и чтеца его ценили. Он читал мастерам все, что попадалось под руку: рассказы Голицынского, романы Булгарина, барона Брамбеуса, Рафаила Зотова, — все, что нашлось в сундучке одного из иконописцев. Со стороны достали Лермонтова, и Горький вспоминает, как он, читая иконописцам «Демона», почувствовал силу поэзии, ее могучее влияние на людей.

Горького удручал и отталкивал темный быт мастерской, тягучее пьянство, злые ссоры и драки.

«Вокруг меня вскипала какая-то грязная каша, и я чувствовал, что потихоньку развариваюсь в ней.

«Думалось:

«„Неужели вся жизнь — такая? И я буду жить так, как эти люди...?“» (XIII, 439).

Горький поступает в ярмарочный театр статистом. Театр снова всколыхнул его книжные увлечения. «Недели три я жил в тумане великих восторгов и волнений» (XIV, 184).

Весь этот большой, пестрый запас жизненных впечатлений, подлинная жизнь Нижнего с его удушьем купеческо-мещанского быта, с его порабощенным трудом и жизнь книжная, вымышленная, романтическая, зовущая к высоким деяниям, — все это спуталось, переплелось в сознании Горького, внушая ему сильные, хотя и противоречивые порывы. Он искал какой-то ясной правды — «твердой и прямой, как шпага»: вооружиться бы ею и уверенно идти сквозь хаос противоречий! Но противоречия казались неодолимыми и все чаще ему думалось: «Надобно что-нибудь делать с собой, а то — пропаду» (XIII, 510).

К шестнадцати годам у Горького созрело отчаянное решение поехать в Казань, пробиться к учению, в университет. Но по приезде в Казань Горькому стало ясно, что об университете нечего и думать. Началась отчаянная борьба за существование. В поисках заработка Горький ходит на Волгу, к пристаням, пилит дрова, таскает грузы и живет среди босяков. То было время тягчайшего экономического кризиса. Масса рабочих, безземельных крестьян, обнищавших голяков бродила из конца в конец страны в поисках работы и хлеба.

В Казани, большом портовом городе, в эти годы на сто двадцать тысяч населения приходилось до двадцати тысяч людей, обреченных на ожесточенную борьбу за жизнь. В их среде и оказался Горький, когда обнаружилось, что его мечты об учении обернулись химерой; место запретного для него университета заняли открытые и широко доступные казанские трущобы и пристани. Волевое напряжение и силы молодости помогли Горькому преодолеть отчаяние. «...я уже прочитал немало серьезных книг, — вспоминал он, — они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем все, что я видел» (XIII, 519).

Случайные знакомства дали ему доступ в бакалейную лавочку казанского мещанина Андрея Степановича Деренкова. Лавочка эта была необычная. В квартире ее хозяина, тут же при лавочке, в сокровенном чулане, хранилась «нелегальная» библиотека, постепенно, годами собиравшаяся

- 212 -

казанской молодежью. Деренков, распропагандированный студентами, охотно предоставлял свою квартиру для шумных собраний и споров народнически настроенной молодежи. И вот Горький присутствует на собраниях студентов, когда они по вечерам сбегались в лавочку Деренкова для страстных споров и тихого шопота по углам.

Впечатления Горького были тем сильнее, что не только речи, но и самый тип людей был им невиданный. «...впервые, — вспоминал он впоследствии, — увидел я людей, жизненные интересы которых простирались дальше забот о личной сытости, об устройстве личной, спокойной жизни, — людей, которые прекрасно, с полным знанием каторжной жизни трудового народа, говорили о необходимости и верили в возможность изменить эту жизнь» (XXIV, 437).

Весь личный жизненный опыт Горького, казалось ему, совпадал с этими усилиями. «Задачи, которые они пытались решать, были ясны мне, и я чувствовал себя лично заинтересованным в удачном решении этих задач. Часто мне казалось, что в словах студентов звучат мои немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу» (XIII, 536).

О чем же спорила казанская молодежь в лавочке Деренкова? Это были споры между разными толками народнического движения, беспочвенные по большей части споры людей, революционно настроенных, но не видевших главного в жизни, того, что основной силой революции является пролетариат. Это были остатки народнического и народовольческого движения, все более и более распылявшегося. Народники свято хранили и отстаивали веру в то, что укрепление крестьянской общины и «общинных идеалов» явится прямым переходом к социализму в силу высоких этических свойств русского мужика, «прирожденного социалиста». Эта абстрактная догма народников казалась Горькому резко противоречащей его реальному жизненному опыту.

Но зато теперь, после кружковых бесед и споров, Горький знал, что давно и повсеместно делались попытки изменить порядок жизни, что и теперь кое-кто пробует на этом свои силы. Применить собственные силы на этом деле ему представилось возможным, когда он, после года жизни в Казани, проведенного в скитаниях по ночлежным домам и пристаням, после жизни в трущобе «Марусовка» нашел, наконец, себе постоянное «место». Это было место крендельщика в булочной казанского купца Семенова.

Темный, закоптелый подвал крендельной мастерской словно глухой стеной заслонил от Горького шумный мир горячих речей, к которым он так жадно прислушивался. Отголоском этих речей была и та «пропаганда», с которой он обращался к своим товарищам по работе. Но пропаганда эта, впрочем, мало приводила к цели. Одни из крендельщиков отнеслись к нему дружески и сердечно, не придавая, впрочем, значения его «пропаганде»; другие смотрели на него как на блаженного и чудака, в лучшем случае как на забавного рассказчика.

Крендельщики дали Горькому точное понятие о его новом хозяине: «Он — озорник, любит издеваться над людьми для забавы и чтобы показать свою власть; он жаден, харчи дает скверные, только по праздникам щи с солониной, а в будни требуха... А работы требует семь мешков каждый день, — в тесте это сорок девять пудов, и на обработку мешка уходит два с половиной часа».1

- 213 -

Но и при такой изнуряющей эксплуатации еще не изжиты были у закабаленного полукрестьянина-полурабочего представления о том, что «хозяин» — «свой брат», только более удачливый, что хозяин «кормит», что «надобно стараться..., чей хлеб едим?».

Горький впоследствии вспоминал, что упрямо терпеливые люди, с которыми он работал, вызывали в нем негодование. «Меня особенно возмущала их способность терпеть, покорная безнадежность, с которой они подчинялись полубезумным издевательствам пьяного хозяина» (XIII, 543). Вместе с рабочими Семенова Горький побывал и в других крендельных города, так как «хозяева», получив большой и срочный заказ, занимали пекарей друг у друга. Он наблюдал жизнь сотни крендельщиков и всюду видел ту же печать бесправия, тяжкой эксплуатации трудящихся. Чтением и беседой Горький стремился внушить товарищам по работе «надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни» (XIII, 540).

Однако действительная надежда на возможность иной жизни ковалась историей другими путями, не «просвещением» по народнической программе. Жизнь в подвале Семенова, хозяина со всеми приемами чудовищной эксплуатации, своей остротой кричащих социальных противоречий толкала Горького на эти другие пути, и недаром впоследствии, в полемике с народническим пониманием политической работы, он писал:

«Вы скажете — марксист! Да, но марксист не по Марксу, а потому, что так выдублена кожа. Меня марксизму обучал лучше и больше книг казанский булочник Семенов...».1 Горький подчеркивал этим, что он в это время шел к марксизму не столько и не только потому, что читал Маркса, а потому, что сама жизнь, борьба рабочих со своими классовыми врагами привела его к марксизму, указав ему одно из средств действенной борьбы — стачку.

Работа Горького в мастерской Семенова и для самого Горького и для нас должна быть особенно памятна потому, что здесь он выступил инициатором и организатором стачки пекарей, после того как хозяин накинул еще один мешок работы.

Пример был у Горького перед глазами. Незадолго до того прогремела знаменитая Морозовская стачка 1885 года, положившая начало широким массовым выступлениям русских рабочих против хозяев и царского правительства. Стачка эта настолько напугала правительство, что для подавления ее оно прибегло к силе оружия. В истории русского общественного движения Морозовская стачка сыграла громадную роль и послужила как бы введением к третьему, пролетарскому периоду русского освободительного движения.

Однако такой революционный способ борьбы за интересы эксплуатируемых противоречил мировоззрению поздних народников, уже соскользнувших к этому времени, в своем большинстве, на позиции буржуазного либерализма и «постепеновщины», теории и практики малых дел. И Горький пришел к работе организатора стачки вопреки своим казанским учителям, потому что действительно уже так к тому времени у него была «выдублена кожа». Сцена стачки в повести «Хозяин», когда забитые, еще связанные всеми предрассудками деревни рабочие поднимаются на свою защиту, является исключительной силы и единственной в русской литературе художественной иллюстрацией к этому раннему периоду зарождения пролетарской борьбы.

- 214 -

Конец этой автобиографической повести известен: хозяин, заинтересованный в том, чтобы удержать у себя рабочих на прежних условиях, встречается с ними в трактире, «ставит» пиво и обходит их примиряющими речами об их якобы общей близости:

«Мы — свои люди... Мы тут, почитай, все — одной земли, одной волости». И от этой мнимой близости «хозяина — своего брата» «окончательно размякли, растаяли жадные на ласку, обворованные жизнью человечьи сердца» (XIV, 97, 96).

Дело в том, конечно, что классовое сознание товарищей Горького было еще не развито.

Характеризуя «средневековые формы эксплуатации», В. И. Ленин писал о том, что они «...были прикрыты личными отношениями господина к его подданному, местного кулака и скупщика к местным крестьянам и кустарям, патриархального „скромного и бородатого миллионера“ к его „ребятам“...».1

Когда выяснилось, что Горькому больше не место в мастерской Семенова, он уходит оттуда, служит дворником и садовником, потом хористом в местной опере, был бы вынужден искать и другие занятия, если бы не помогли старые связи. Андрей Деренков, попрежнему искренно сочувствовавший радикально настроенной молодежи, придумал открыть в помощь ей булочную. Эта странная, на первый взгляд, затея вполне удалась. Номинальным хозяином булочной числился Деренков, а фактическими хозяевами, ведавшими распределением дохода, были представители студенческих кружков. Горькому, как имевшему уже известный профессиональный опыт, было предложено занять место «подручного» пекаря. Эта была тяжелая физическая работа.

«Работая от шести часов вечера почти до полудня, днем я спал и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлеб в печь» (XIII, 555).

Горький вновь сближается со студенческой средой, ему становится доступной библиотека, источник знаний, он снова «бросился на книги, как голодный на хлеб» (XXV, 339).

В эти годы Горьким был освоен обширный круг просветительной и научной литературы 60—70-х годов. Среди книг, читанных Горьким, были «Рефлексы головного мозга» Сеченова и «Капитал» Маркса.

А в те редкие дни, когда ему выпадало больше свободного времени, он завязывает знакомства среди рабочих фабрик Крестовникова и Алафузова. Двух из них, Никиту Рубцова и Якова Шапошникова, он изобразил в «Моих университетах». Избитые жизнью, изуродованные «азиатской» эксплуатацией, умирающий от чахотки слесарь и слепнущий ткач, один с яростной ненавистью к богу, другой еще с некоторыми упованиями на царя, который даст «управу на хозяина», — оба они были представителями того смутного и еще не оформившегося брожения в пролетариате, которое было характерно для времени первого пробуждения его классового сознания.

В среде казанских студентов Горький чувствовал себя неуютно, как человек, «который, имея уже довольно пестрый и угловатый запас впечатлений, случайно попал в окружение людей отлично, а все же несколько однообразно выутюженных тяжкими идеями народопоклонничества».2

- 215 -

А в этой среде весьма цепки были еще эти «тяжкие идеи», несмотря на то, что жизнь уже до основания расшатала их устои. И народники все еще «анафематствовали», проклиная всех инакомыслящих или сомневающихся; иллюстрацией к этому может служить в «Моих университетах» сцена чтения книги Плеханова «Наши разногласия», с Фанатическими нападками ортодоксальных народников на автора книги. Чтение это происходило в августе 1887 года в конспиративных условиях за городом. Здесь, на собрании «правоверных» — народников Горький впервые встретился и с «еретиком» — марксистом.

Это был Н. Е. Федосеев, один из первых марксистов в России, о котором В. И. Ленин писал впоследствии: «...для Поволжья и для некоторых местностей Центральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в то время замечательно высока, и тогдашняя публика в своем повороте к марксизму несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера».1

Горький так вспоминает о своем знакомстве с Федосеевым в день чтения книги Плеханова:

«Идя со мной полем, он спрашивал, есть ли у меня знакомства среди рабочих, что я читаю, много ли имею свободного времени, и, между прочим, сказал:

«— Слышал я об этой булочной вашей, — странно, что вы занимаетесь чепухой. Зачем это вам?

«С некоторой поры я и сам чувствовал, что мне это не нужно, о чем и сказал ему. Его обрадовали мои слова; крепко пожав мне руку, ясно улыбаясь, он сообщил, что через день уезжает недели на три, а возвратясь, даст мне знать, как и где мы встретимся» (XIII, 566).

Встретиться с Федосеевым на общей работе Горькому не пришлось. Вскоре Горький уехал из Казани в село Красновидово, где под видом сельского лавочника обосновался революционер М. А. Ромась. К тому времени как Горький приехал в Красновидово, Ромась уже около года работал в селе, с величайшей осторожностью изучая обстановку и людей. Окруженный недоверием и подозрительностью, он, однако, сумел подобрать несколько преданных ему сельчан, оценивших твердый характер и благожелательность пришельца.

О своих отношениях с Ромасем и об их совместной работе в Красновидове чудесно рассказал Горький на страницах автобиографической повести «Мои университеты». Эти же страницы являются для нас источником, по которому мы можем судить о характере революционной деятельности Ромася. В своей пропаганде Ромась исходил совсем не из того положения, что крестьянская община является преддверием социалистического устройства, что коллективизм мужика уже воспитан общиной и прочее, как думали и говорили народники. Ромась хотел «будить разум деревни», это означало у него организацию сил, протестующих против полицейского произвола, против крепостнического строя администрации, против союза ее с кулацкой верхушкой, — союз этот был в деревне прямым и верным оплотом нового крепостничества.

Ромася не пугало то, что пропаганда сопротивления гнету абсолютизма и полицейского произвола — дело огромной трудности. Он не скрывал этих трудностей от своего помощника. Обострение классовой борьбы в деревне не могло не отражаться на положении городских пришельцев —

- 216 -

Ромася и Горького. И если рядовой «хозяйственный мужик» относился к ним с настороженным недоверием, то со стороны кулачества к ним было проявлено действительно «волчье» отношение. На Ромася и Горького ночью нападали с кольями, в Ромася дважды стреляли из ружья, взорвали порохом печь у него в избе, надеясь, что от взрыва погибнет и сам Ромась и его помощник; крестьянина Изота, приверженца Ромася, убили топором и сунули под баржу. Все это не останавливало Ромася. «Когда беретесь за революционное дело, — говорил он, — то уже не можно брезговать никаким тяжелым трудом, и надо помнить: корень слова — дело» (XXIV, 437).

В «Моих университетах» сообщается, что Ромась «почти наладил» артель крестьян-садовладельцев для совместного сбыта в городе яблок, помимо наживавшихся на этом деле скупщиков-богатеев села. Это был прямой вызов соединенной силе лавочников, старосты и урядника.

В августе 1888 года, перед сбором урожая яблок, жарким утром лавка Ромася была подожжена и сгорела со всем товаром. «Едва не сгорел и я, — пишет Горький, — захваченный огнем на чердаке, стаскивая оттуда ящик книг. Выбросился из окна, завернувшись в тулуп».1

Приезд Горького в Красновидово был для него возрождением к новой жизни и работе. Первая встреча с деревней дала Горькому новые, большие знания о крестьянстве, о кулаках; село Красновидово, как и булочная Семенова, тоже стало одним из его «университетов».

Когда Ромась уехал из Красновидова и оборвалась его налаженная в труднейших условиях деятельность, Горький снова остался на распутье и в одиночестве. С красновидовским крестьянином Бариновым он «спустился» на Каспий и работал там в рыболовной артели, потом ушел в Моздок, и после скитаний в Моздокской степи он, уже поздней осенью, очутился в Царицыне.

В этом городе Горький задержался. Ему удалось поступить на место ночного сторожа на глухой станции Добринка Грязе-Царицынской железной дороги. Зимой 1889 года он был переведен весовщиком на станцию Крутая. Здесь Горькому удалось самому организовать рабочий кружок. В кружок этот входило пять человек: кроме самого Горького, телеграфист станции Крутой Юрин, телеграфист с Кривой Музги Ярославцев, слесарь Верин, наборщик и переплетчик Лахметка. Состав кружка резко отличался от интеллигентских кружков Казани. Это был кружок служилой и рабочей молодежи, людей явно «подозрительных» с точки зрения жандармов. «Шпионов к нам на станцию присылали из Калача, — вспоминал Горький. — Следили за мною, телеграфистом Юриным, казанским переплетчиком Лахметкой и поручиком Матвеевым, бывшим ссыльным».2

Слежка жандармов, самодурство начальства заставили Горького, наконец, оставить службу на железной дороге. Он отправляется частью пешком, частью на площадках товарных вагонов по пути: Царицын — Борисоглебск — Тамбов — Рязань — Тула — Москва. На Тулу и Москву его путь лежал потому, что он хотел видеть Льва Толстого, поговорить о жизни и попросить земли для того, чтобы поселиться на ней с товарищами.

«Более тысячи верст нес я мечту о независимой жизни с людьми-друзьями, о земле, которую я сам вспашу, засею и своими руками соберу ее плоды, о жизни без начальства, без хозяина, без унижений, я уже был пресыщен ими» (X, 293).

- 217 -

Но настроение Горького не было пассивным. О желании его выйти в широкий мир и принять посильное участие в его перестройке свидетельствует один очень значительный факт его предлитературной биографии. Уходя со станции Крутой, он засунул в свою котомку тетрадь стихов и поэму в прозе и стихах — «Песнь старого дуба». В очерке «О том, как я учился писать» Горький вспоминал впоследствии, что поэма была «огромная» и что написана она была ритмической прозой. Поводом к ее возникновению послужила статья «Исторический круговорот», напечатанная в журнале «Слово». Горький писал: «...статья говорила о теории эволюции. Из нее (поэмы, — Ред.) в памяти моей осталась только одна фраза: „Я в мир пришел, чтобы не соглашаться...“» (XXIV, 489).

Против чего спорил и с чем не соглашался в своей поэме Горький — против ли постепенности благоразумного прогрессивного развития, за которое стоял автор статьи, против ли дьявольского «круговорота жизни», при котором один «социальный и трудовой гнет» сменяется другим, — неизвестно. Но можно с уверенностью сказать, что пафос этой «поэмы» требовал от людей подвигов для возрождения земли, «пропитанной слезами и кровью».

«...я искренно верил, — вспоминал Горький, — что мною написана замечательная вещь: я затискал в нее все, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой, нелегкой жизни. И был убежден, что грамотное человечество, прочитав мою поэму, благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле, и тотчас же после этого взыграет честная, чистая, веселая жизнь, — кроме и больше этого я ничего не желал» (XV, 6).

С такими настроениями Горький шел к новому этапу жизни — шел с намерением «временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое мною» (XV, 9). Но Лев Толстой не обнаружил бы в нем своего последователя. Нельзя было бы найти для принципов «непротивления злу» более неудачный материал, чем боевой и страстный темперамент молодого рабочего Пешкова. Он шел через жизнь, еще с детства «сцепив зубы, сжав кулаки», «готовый на всякий спор и бой», защищая и себя, и то, что считал дорогим и ценным в мире (XIII, 502). Толстого Горький пытался увидеть и в Ясной Поляне и в Москве, в Хамовниках, — в обоих случаях неудачно. «София Андреевна, — вспоминает Горький, — сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру» (XV, 5). После этой неудачи Горький решил вернуться в Нижний.

В Нижнем проживала большая колония «политиков», как тогда говорили. Она усилилась в 1888—1889 годах высланными из Казани после университетских волнений 1887 года. Между ними были знакомые Горького по Казани, и с двумя из них — Чекиным, бывшим учителем городского училища, уволенным за неблагонадежность, и Сомовым, бывшим ссыльным, он поселился вместе.

И Чекин и Сомов были «поднадзорными», вследствие чего квартира их, естественно, была под «негласным наблюдением». Данные этого наблюдения показались жандармам тем более интересными, что в поле их зрения среди привычных неблагонадежных интеллигентов обнаружена была фигура молодого рабочего. Поэтому вскоре же по приезде Горького в Нижний о загадочном «цеховом малярного цеха», как он именовался в паспорте, были посланы запросы в Царицын, в Казань и почему-то в Саратов.

Начальник казанских жандармов, полковник Гангардт, сообщил в Нижний, что «маляр Алексей Максимов Пешков» занимался не малярным мастерством, а служил в хорошо известной жандармам булочной

- 218 -

Деренкова. Это подтвердило предположение начальника нижегородских жандармов генерал-майора Познанского о молодом рабочем как о связующем звене между казанскими и нижегородскими неблагонадежными элементами.

Подоспел и случай, который помог жандармам ближе ознакомиться с Пешковым: пришла из департамента полиции телеграмма с приказом об аресте Сомова, — его разыскивали в связи с провалом подпольной типографии Федосеева в Казани. Тотчас же был произведен обыск, Горький был арестован и заключен в Нижегородский тюремный замок.

Однако никакого «дела» не получилось. Забранные у Горького бумаги, книги и фотографии «не дали ничего существенного». Горький был освобожден, но Познанский сообщал губернатору, что «полагал бы справедливым дело о мещанине Пешкове дальнейшим производством прекратить, принятую относительно него меру пресечения — гласный надзор полиции — отменить и отдать его лишь под секретный негласный надзор».1

Такого же порядка донесение было послано и в департамент полиции. Оба адресата согласились с необходимостью учредить над Пешковым секретный надзор, и с этих пор он уже постоянно оставался в сфере наблюдения жандармского управления, департамента полиции и губернских полицейских властей. Эта «незримая нить» опутала его плотно, он, по его выражению, «скоро научился всюду ощущать крепкие петельки этой нити» (XIII, 563).

В один из дней декабря 1889 года Горький решился пойти к писателю Короленко, жившему в то время в Нижнем, и показать ему свою поэму, свой первый большой творческий труд. Короленко, перелистывая рукопись у себя на коленях, кратко и образно сообщал смущенному автору свои впечатления.

«В юности мы все немножко пессимисты, — сказал он, между прочим, — не знаю, право, почему. Но кажется — потому, что хотим многого, а достигаем — мало...» (XIV, 243).

Горького поразило тонкое понимание настроения, побудившего его написать поэму. А потом дело дошло до многочисленных курьезов стиля. И здесь мягкая и ласковая по форме, но суровая по существу критика Короленко подействовала на Горького оглушительно. Он «уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного — бежать от срама...».

«Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и действительно все время жизни в Нижнем — почти два года — ничего не писал...

«С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву все очищающему огню» (XV, 15, 17).

В течение двух лет жизни в Нижнем Горький поддерживал широкие знакомства в кружках молодежи и «политиков», но среди всех этих «народников» и «радикалов», как называли себя местные группы интеллигентов, слушая их искусные и замысловатые речи, Горький, по его словам, чувствовал себя, «как чиж в семье мудрых воронов» (XV, 17).

Горький обладал закалкой человека пролетарского сознания, несокрушимой страстью в поисках своего места в жизни и неиссякаемой душевной энергией. Он упорно и настойчиво вглядывался в окружающее, ища силы, которые могли бы преобразовать жизнь. Мучимый хаосом противоречий, он решил пойти по стране, посмотреть, что за народ живет на Руси, не книжный «народ», о котором говорили народники, а настоящий народ. Так начались его знаменитые странствования.

- 219 -

Это было в апреле 1891 года. Горький вышел из Нижнего, когда на полях еще стояли лужи талого снега и не совсем просохли дороги. Он шел по берегу Волги, потом плыл на пароходе до Царицына и по очень знакомой ему Грязе-Царицынской железной дороге доехал до станции Филоново.

С этих мест два года тому назад отправился Горький на север, на Тулу и Москву. Здесь еще работал телеграфист Юрин, друг его молодости. Здесь был тот кружок демократической молодежи, настроения которого поддерживали Горького в его поисках социальной правды. И теперь Филоново стало первым этапом его странствований после двух лет жизни в Нижнем, когда он, как глухо сказано в его автобиографической заметке 1897 года, «почувствовал себя не на своем месте среди интеллигенции».1 Но, имея представление о его душевном состоянии в эти дни, мы располагаем лишь немногими сведениями о работе кружка его старых друзей.

Жандарм станции Филоново 29 мая 1891 года направил своему начальству следующее донесение о кружке: «...у надсмотрщика станции Филоново, техника из мещан города Борисоглебска, Андрея Тимофеевича Чичагова очень часто собираются преимущественно молодые люди, а именно: телеграфист техник из крестьян... Юрин, техник при вагонной мастерской... Хлебников, учитель хутора Березовского... Фролов и временно проживающий, приехавший из Нижнего Новгорода цеховой малярного цеха Алексей Максимов Пешков. Все вышеназванные лица собираются в помещении Чичагова, и собрания эти продолжаются большей частью за полночь и более и всегда при занавешенных окнах и затворенных дверях, так что неожиданно для них попасть к ним нельзя... Ввиду скрытности вышеназванных лиц и подозрительного поведения есть основания предположить, что они при этих собраниях обдумывают злонамеренные цели противу начальства, что у означенных лиц имеются вредные и запрещенные книги, так как вообще книги они имеют, но стараются, чтобы их никто не читал из лиц не их кружка».2

Нет сомнения в том, что в этом кружке революционно настроенной молодежи главенствовал Горький, имевший все преимущества широкого запаса наблюдений и необычайной силы пытливости.

Принятое Горьким решение соответствовало его натуре еще не осознанного им в себе писателя, — «решено было мною самому пойти посмотреть, как живет „народ“» (XXV, 348). И несомненно, что через донские степи, по полям Украины, по знойной Новороссии и по всем исхоженным им пространствам родины Горький шел уже, в сущности, как писатель, пытливо решавший для себя вопрос: «чем люди живы».

Он шел многолюдными станциями, проходил через степные города и села, работал в шумных речных и приморских портах, очагах отчаянной эксплуатации и нищеты. Он вступал в разнообразные отношения с сотнями людей, являясь пред ними рабочим, батраком, просто «прохожим». Со станции Филоново его путь лежал через Донскую область. Он работал в порту Ростова-на-Дону, побывал в Воронеже, Задонске, Курске, Харькове, Лубнах, Екатеринославе. От Днепровщины он шел по Херсонской области равнинами Сагайдака и Ингула и через Николаев и Очаков на Бессарабию. Пройдя южной частью Бессарабии до берегов Дуная, он через Аккерман прибыл в Одессу. Затем через Херсон, Перекоп, Симферополь, Феодосию,

- 220 -

Керчь, Кубанскую и Терскую области по Военно-Грузинской дороге пришел в ноябре 1891 года в Тифлис.

Позднее, в 1931 году, Горький сказал о Тифлисе и своем пребывании в Грузии:

«Я никогда не забываю, что именно в этом городе сделан мною первый неуверенный шаг по тому пути, которым я иду вот уже четыре десятка лет. Можно думать, что именно величественная природа страны и романтическая мягкость ее народа — именно эти две силы — дали мне толчок, который сделал из бродяги — литератора» (XXV, 414).

Действительно, в Тифлисе Горький пережил «неисчислимо много», здесь он подвел итоги огромному запасу впечатлений, здесь ему яснее стал его путь.

В Тифлисе Горький поступил на работу в железнодорожные мастерские.

«Сначала, — писал Горький, — месяц с лишком работал в кузнечном, молотобойцем, затем — в счетоводном отделе мастерских записывал расходы материалов по „малому ремонту“ паровозов».1

В течение 1892 года Горький исходил Грузию, насыщаясь впечатлениями новой для него и пленившей его страны. Во время этих странствий он побывал в Ахалкалаки, Батуме, Ахалцихе, Кутаисе, Озургетах, Телаве и Гори.

В Гори ему пришлось увидеть казнь двух грузин. Власти хотели придать ей демонстративное значение. Во время казни Горький стоял на площади. В этот же день и час, одновременно с ним, стоял на Горийской площади и молодой Сталин, в то время ученик местного духовного училища.

«Преподаватели считали, — рассказывает учившийся тогда в горийском: духовном училище П. Капанадзе, — что это внушит молодежи чувство страха и покорность. Но картина казни еще более укрепила в нас недовольство тем режимом, который царил в духовном училище. Мы были страшно подавлены сценой казни, глаза застилали слезы. С нами вместе был юный Иосиф Джугашвили. Мы горячо обсуждали события этого дня. Проповеди учителей духовного училища, заповедь „не убий“ и все подобное никак не увязывалось в нашем представлении с публичной казнью двух крестьян, прозванных разбойниками, с фигурой священника, сопровождавшего осужденных».2

Летом 1892 года Горький прошел на Черноморье и работал вместе с голодающими на постройке шоссе Сухум — Новороссийск. Побывал еще до этого похода и в другой, восточной части Кавказа — в Баку. Здесь он был вместе со своим другом, рабочим-механиком Федором Афанасьевым. Это страшное в то время «черное царство» мучительного труда рабочих и колоссальной наживы нефтепромышленников произвело на обоих путников угнетающее впечатление.

«Нефтяные промысла, — писал впоследствии Горький, — остались в памяти моей гениально сделанной картиной мрачного ада. Эта картина подавляла все знакомые мне фантастические выдумки устрашенного разума, все попытки проповедников терпения и кротости ужаснуть человека жизнью с чертями, в котлах кипящей смолы, в неугасимом пламени адовом... И во всем этом было нечто жуткое, нереальное или уже слишком реальное, обессмысливающее. Федя Афанасьев, плюнув, сказал:

«— Трижды с голода подохну, а работать сюда — не пойду!».3

- 221 -

Вернувшись в Тифлис, Горький поселился с Афанасьевым на одной квартире. К ним присоединился их общий знакомый Рохлин, а также ученик старшего класса землемерного училища Самет, семинарист Виланов и студент учительского института Вартаньянц. Оказавшись в центре группы живой и общественно-активной молодежи, Горький развернул свои организаторские способности.

Таким образом и случилось, что в полуподвале по Ново-Арсенальной улице образовалась «коммуна», члены которой были увлечены Горьким на путь пропагандистской работы среди учащейся молодежи и рабочего актива. Помогли здесь установившиеся связи Горького с рабочей молодежью железнодорожных мастерских и связи других членов этого содружества в среде тифлисской учащейся молодежи.

Жизнь здесь протекала довольно оживленно и шумно. Почти ежедневно устраивались чтения, беседы, обсуждения и споры. Семинаристы, воспитанники землемерного училища, учительского института, учительницы, слушательницы акушерского института и рабочие сближались на общих занятиях в этом неожиданно возникшем и расцветшем политическом «клубе».

К этим дням относится сообщение Горького в письме к И. А. Картиковскому, своему товарищу по отроческим годам нижегородской жизни, впоследствии профессору Казанского университета:

«В коротких словах вот моя внешняя жизнь: с 9 ч. до 4-х — работа, с 4-х до 5-ти — отдых, с 5-ти до 9 ч. чтения (он читал лекции для рабочих, — Ред.), с 9 до 12 — споры, раздоры и проч. С 12 до 4-х пишу для себя».1

А своему казанскому другу, Гурию Плетневу, Горький писал с уверенной и бодрой радостью: «Читаю с учениками института и семинарами. Ничему не учу, но советую понимать друг друга. С рабочими в депо железной дороги читаю и разговариваю. Есть тут один рабочий Богатырович — хорошая фигура, с ним мы душа в душу живем. Он говорит, что в жизни ничего нет хорошего, а я говорю — есть, только спрятано, чтобы не каждая дрянь руками хватала».2

Возникали и другие связи рабочей солидарности. Из жандармских документов теперь известно, что в том же 1892 году, при обыске в Ростове-на-Дону по «делу распространения преступных изданий», были найдены (письма Пешкова, в одном из которых он писал так: «...поливаю из ведрушка просвещения доброкачественными идейками, и таковые приносят известные результаты», причем добавлял, что «работы пока нет, и работников, способных к чему нибудь, всего 6—8 человек». В другом письме он просит достать место двум парням, рекомендуя их, как лиц, «способных на всякие преступления», и уведомляет, что он и его товарищи ожидают «визита „блестящих пуговиц“».3

Нашлись письма Пешкова и у другого обвиняемого по этому делу. Теперь мы знаем, что Горький был в переписке со своим сожителем и товарищем по работе в ростовском порту «матросом Петром», был в переписке и с маркировщиком Тросткиным, а отрывки найденных писем лучше всего говорят о том, какими мыслями делились товарищи по работе в ростовском порту, что их связывало на далеком расстоянии, после того как они разлучились.

- 222 -

«Себя я вижу в ту пору фантазером, стихотворцем, — вспоминал Горький, — пропагандист я был, вероятно, плохой».1

Горький по своей скромности преуменьшил значение собственной революционной работы. Нет никакого сомнения в том, что он был организатором всей деятельности «коммуны», и когда через шесть лет Ф. Афанасьев был привлечен по серьезному политическому делу, жандармы, обратившись к прошлому Афанасьева, безошибочным нюхом определили степень влияния Горького на тифлисскую молодежь в период существования организованного им содружества. Недаром с тех пор во все жандармские «справки на Горького» входила формула, с которой выступил перед жандармами один из свидетелей, давший «откровенные показания»: «Пешков, несомненно, был причастен к рабочей пропаганде, так как часто, много и резко говорил об эксплуатации рабочих».2

Что же касается другой стороны его внутренней работы, того, что определяло его как «фантазера-стихотворца», то и здесь у нас есть свидетельства современников. По словам лиц, знавших в ту пору Горького, у него были целые тетради, исписанные стихами, и сам он был полон каких-то замыслов. Хождение по дорогам родины укрепило его и рассеяло мрачное состояние духа, а огромный опыт, богатства виденного переполняли его, требовали исхода.

Здесь на пути его встретился человек, влияние которого имело для Горького в ту пору решающее значение. Это был Александр Мефодиевич Калюжный, тифлисский знакомый Горького из группы ссыльно-поселенцев. О том, что произошло между этими двумя людьми, рассказал в письме к Калюжному сам Горький, и рассказал с такой сердечной теплотой, которая всегда означала у него и глубокое волнение:

«Вы первый с памятным мне хорошим взглядом мягких ваших глаз взглянули на меня не только как на парня со странной биографией, бесцельного бродягу и как на что-то забавное. Помню ваши глаза, когда вы слушали мои рассказы о том, что я видел, и о самом себе. Я тогда же понял, что перед вами нельзя хвастаться ничем, и мне кажется, что благодаря вам я всю жизнь не хвастался собой, не преувеличивал моей самооценки, не преувеличивал и горя, которым щедро напоила меня жизнь.

«Вы первый, говорю я, заставили меня взглянуть на себя серьезно. Вашему толчку я обязан тем, что вот уже слишком тридцать лет честно служу русскому искусству».3

А первым шагом на этом пути был рассказ «Макар Чудра», написанный Горьким в квартире Калюжного, в пору их наиболее тесного сближения. Калюжный же содействовал и тому, что рассказ был напечатан в местной газете «Кавказ» 12/24 сентября 1892 года. Этот день Горький считал началом своей литературной работы, — тогда же, сидя в редакции, он придумал и свой псевдоним.

Нужно вспомнить все условия жизни Горького до этого периода, его метания и сомнения, его хождения, как он выразился, «вокруг да около самого себя», чтобы понять, как велик был для его сознания переход от «бродяги» к «литератору», при его высоком представлении о назначении писателя.

«Быть писателем, — вспоминал он, — об этом я тогда еще не мечтал. Писатель в моем представлении — чародей, которому открыты все тайны жизни, все сердца. Хорошая книга, точно смычок великого артиста,

- 223 -

касается моего сердца, и оно поет, стонет от гнева и скорби, радуется, — если этого хочет писатель» (XI, 310).

Рассказ «Макар Чудра» Горький назвал своим «первым, неуверенным шагом» на пути литератора. И все же великая объективная правда была в том, что этим рассказом стали открываться собрания сочинений прославленного писателя, что этот полусказочный очерк стал рубежом в русской литературе, и целое поколение читателей запомнило его знаменитое начало:

«С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов» (I, 9).

Пафос этого рассказа был так же непосредствен, как непосредственны были его горячие метафоры, как многочисленны были как бы переполняющие его образы. Пафос его был в отрицании всякого гнета и в преодолении всех пут, которые могли бы поработить человека. И как необычно было появление этой романтически-пылкой легенды, этого гимна свободному человеку во времена мертвой полосы реакции.

Откуда же этот пафос, какие силы страны вызвали это первое воплощение в литературе начинавшегося подъема, выраженное пока еще в легендарных, сказочных, полуфантастических очертаниях?

Жадное желание узнать, самому увидеть, как и чем живет народ, какие он таит в себе силы, что думает о своей жизни, — это желание не раз заставляло Горького бросать все и идти из конца в конец страны. Он шел по деревням, еще зажатым крепостническим гнетом помещиков, кулаков и урядников, шел через монастыри, где корыстные люди сделали своей профессией — примирять овцу с волком и утешением, обещаниями радостей загробной жизни смирять обобранного и обездоленного человека. Он работал в среде людей, еще рабски приниженных и забитых, но работал и в среде тех, кто уже радостно откликался на зовы новой, рабочей правды. Он видел несокрушимые силы народа, силы сопротивления, которых не могли задавить ни самодержавный сапог Александра III, ни старания Победоносцева, усердно насаждавшего духовное растление.

И в самом деле, не очень спокойно чувствовало себя царское правительство, если не переставало издавать все новые и новые крепостнические установления и держало полстраны на положении «усиленной охраны» и на режиме военных судов. При такой напряженности было естественно, что каждый человек становился властям подозрительным. Горький рассказывал, как его допрашивали, арестовав в Майкопе в качестве «проходящего»:

«Допрашивали: почему хожу? „Хочу знать Россию“. Жандармский офицер с двойной фамилией, забытой мною, и с лицом обиженного человека сказал: „Это — не Россия, а — свинство“».1

Об этом эпизоде «Правда» писала:

«Чем-то обиженный жандарм „с двойной фамилией“ отлично выразил мнение тех, кто господствовал тогда над Россией, кто держал народ в тисках. Сами насаждая всяческое свинство в стране, они не любили ее, потому что народ их ненавидел. Они, как вампиры, высасывая соки страны, нещадно обворовывая и грабя страну, в то же время и презирали ее. А Горький, униженный и гонимый, претерпевавший огромные лишения, хорошо видевший и знавший горе народное, все-таки безгранично любил свою страну и гордился ею, как гордился и любил ее наш вождь и учитель Ленин, как гордится, любит и работает во славу своей родины великий Сталин».2

- 224 -

Замечательные странствия Горького умножили его силы и внушили тот оптимизм борьбы, который нашел свое отражение уже в первых его рассказах. Унижаемая эксплуататорами, но могучая в своих силах родина помогла ему найти самого себя. «Мне нужно было найти в жизни, в людях нечто, способное уравновесить тяжесть на сердце, нужно было выпрямить себя» (XI, 311). Он нашел это в своих странствиях, он нашел это в рабочей среде Тифлиса, в тех знаменитых железнодорожных мастерских, в которых через несколько лет начинает широкую революционную деятельность товарищ Сталин.

Народная стихия, фольклорные источники которой с детства питали Горького, определила и первые шаги его писательского пути. Не случайным было то, что в котомке Пешкова вместе с тетрадями его стихов были и тетради его записей народных песен и сказаний.

«Мною в 90-х годах, — писал Горький, — были записаны десятки песен несомненно подлинно народных, они погибли в Жандармском Управлении, а раньше — я утопил целую тетрадь записей в Керченском проливе. По сей день жалею: песен этих нет нигде у собирателей».1

Народные легенды легли и в основу его первых эпических произведений. Фольклорного происхождения была легенда о Радде и Лойко, превращенная Горьким в рассказ о людях с органическим и несокрушимым чувством свободы. В Тифлисе был сделан первый набросок легенды о Данко, этом прообразе героических деятелей революции, человеке, который вырвал из своей груди горящее сердце, чтобы светить людям, изнемогающим во мраке, и указать им путь к жизни и свободе.2

И, наконец, здесь же была написана наиболее замечательная вещь этого ряда — сказка «Девушка и Смерть», которую по праву можно назвать поэмой всепобеждающей жизни.

СноскиСноски к стр. 207

1 Здесь и в дальнейшем тексты из художественных произведений писателя цитируются по изданию: М. Горький, Собрание сочинений, тт. 1—27, Гослитиздат, М., 1949—1952. Римскими цифрами обозначен том, арабскими — страницы. Случаи цитирования по другим изданиям оговариваются особо.

Сноски к стр. 209

1 В. Десницкий. М. Горький. Гослитиздат, М., 1935, стр. 215.

2 Русская литература XX века, т. I. М., «Мир», 1914, стр. 191.

Сноски к стр. 212

1 «Современник», 1913, № 3 стр. 8. Журнальная публикация повести «Хозяин».

Сноски к стр. 213

1 М. Горький. Материалы и исследования, т. III, Изд. Акад. Наук СССР, Л., 1941, стр. 87.

Сноски к стр. 214

1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 383.

2 И. Груздев. Горький и его время, т. I. «Советский писатель», Л., 1948, стр. 137.

Сноски к стр. 215

1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 33, стр. 415.

Сноски к стр. 216

1 «Былое», 1921, № 16, стр. 185—186.

2 Там же, стр. 185.

Сноски к стр. 218

1 Революционный путь Горького. ГИХЛ, М., 1933, стр. 26.

Сноски к стр. 219

1 Русская литература XX века, т. I, стр. 192.

2 И. Груздев. Горький и его время, т. I, стр. 341.

Сноски к стр. 220

1 И. Груздев. Горький и его время, т. I, стр. 371—372.

2 «Правда», 1939, № 344, 14 декабря.

3 «Наши достижения», 1929, № 1, стр. 11, 12.

Сноски к стр. 221

1 Революционный путь Горького, стр. 26, 28.

2 «Красная Татария», 1928, № 73, 29 марта, стр. 4.

3 «Былое», 1917, № 1, стр. 84.

Сноски к стр. 222

1 И. Груздев. Горький и его время, т. I, стр. 383.

2 Там же.

3 «Известия», 1925, № 259, 13 ноября, стр. 4.

Сноски к стр. 223

1 И. Груздев, Горький и его время, т. I, стр. 359.

2 «Правда», 1936, № 168, 20 июня, стр. 1.

Сноски к стр. 224

1 И. Груздев. Горький и его время, т. I, стр. 416.

2 В одной из статей 910-х годов Горький, упоминая об этой легенде, сообщает, что слышал ее в молодости на Дунае.