- 275 -

ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ

- 276 -

- 277 -

В русскую классическую литературу Глеб Иванович Успенский вошел как выдающийся писатель-реалист, мужественный и искренний защитник трудового народа. Заслуги Успенского были отмечены ленинской «Искрой» еще в 1902 году. Он «неизмеримо больше всех легальных писателей 70-х и 80-х годов оказал влияние на ход нашего революционного движения», помогая первым русским марксистам-революционерам «конкретно выяснить и себе и другим свою практическую теорию».1

Высокая оценка творчеству Успенского дана в трудах В. И. Ленина.

1

Глеб Иванович Успенский родился в городе Туле 13 (25) октября 1843 года в семье провинциального чиновника.

Окружающая обстановка, пропитанная пошлостью и эгоизмом, рано пробудила в Успенском органическое отвращение и протест.

Уже в детстве Успенский видел и тяжело переживал страдания народа. «...меня спасало то, — признавался позже писатель, — что в моем маленьком зверушечьем сердце, помимо ощущения тяжести пережитого, было уже зерно жалости, жалостливой тоски не о моем горе и беде, а о каком-то чужом горе и беде».2

В 1861 году Успенский закончил гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского университета. В декабре того же года университет закрыли вследствие «студенческих волнений». Успенский попытался продолжить образование в Московском университете. Вскоре он оставляет и его: нечем было платить за ученье. В 1862 году отец Успенского заболел, материальные дела семьи ухудшились, а после его смерти в 1864 году окончательно пришли в упадок. Будущему писателю пришлось думать о содержании многочисленной семьи. Он поступил на должность корректора в газету «Московские ведомости», а затем начал и сам писать.

Первые произведения Глеба Успенского появились в 1862 году на страницах журнала «Ясная Поляна», издававшегося Л. Н. Толстым (очерк «Михалыч»), и журнала «Зритель общественной жизни, литературы и спорта» (очерк «Идиллия. Отцы и дети»). С тех пор Глеб Иванович всецело принадлежал русской литературе: «...вся моя новая биография, после забвения старой, — признавался писатель, — пересказана почти изо дня в день в моих книгах. Больше у меня ничего в жизни личной не было и нет...» («Автобиография», XIV, 580).

- 278 -

Успенский сравнительно быстро вошел в большую литературу и в конце 60-х годов уже имел своего читателя. Его произведения этих лет печатались в «Русском слове» («Ночью», «Эскизы чиновничьего быта», «В деревне» и др.)» в «Искре» («Сторона наша убогая», «Неизвестный» и др.). Н. А. Некрасов сразу же разгадал и оценил талант начинающего писателя и привлек его для сотрудничества в «Современнике», где были напечатаны четыре первые главы «Нравов Растеряевой улицы» (1866),1 первого крупного произведения писателя. В 1868 году Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин возглавили «Отечественные записки», и Успенский становится постоянным их сотрудником, проработав здесь вплоть до закрытия журнала (1884). «Это самый для нас необходимый писатель»,2 — так определил в 1881 году Салтыков-Щедрин отношение к Успенскому представителей революционно-демократической интеллигенции.

В произведениях 60-х годов Успенского волнует судьба людей, обреченных на труд и нужду. Жизнь «черного народа», в особенности ремесленного люда и крестьянства, противопоставление ее господской, нетрудовой жизни — эта тема вполне определилась в произведениях Успенского 60-х годов.

Успенский комически рисует картины жизни, но его комизм проникнут скорбным тоном. Скорбно-лирические эпизоды сосуществуют у Успенского с комическими, получающими иногда грубо натуралистическую окраску, оттеняющую «безобразную жизнь». Устраняя в дальнейшем диалектные элементы, а также «физиологические» черты, писатель, однако, не отказывается от создания «несуразного», парадоксального или карикатурного образа, от сознательного преувеличения в художественном изображении действительности (см. очерки «Скандал», 1865; «Трын трава», 1867; ср. очерк «На бегу», 1863). Заостренность в художественных зарисовках сказывается во всех компонентах стиля Успенского 60-х годов, в некоторой мере сохранится и на всем протяжении его творческого пути, раскрывая определенное отношение автора к действительности — отвращение и скорбь. Характеризуя «провинциального молодого человека» («День нужды и скуки», 1865), Успенский так определяет его облик: «...нечто среднее между свахой или салопницей и газетным фельетоном» (I, 398). В подобном карикатурном сравнении заложен определенный смысл. Такой «дяденька» был органическим порождением провинциального мещанского городка, заедаемого буднями, он был необходим «уснувшим» обитателям как разносчик «новостей» и «утешитель», везде поспевающий и всем нужный со своими «услугами».

В «Эскизах из чиновничьего быта» Успенский раскрывает нравственный облик юноши, прошедшего «столичную науку», путем сравнения его с плохим паштетом. Если в очерке «День нужды и скуки» художественные характеристики давали представление о нравственном облике жителей городка и их быте, то в «Эскизах» они включали и социальную оценку, хорошо, между прочим, использованную русской нелегальной революционной журналистикой 70-х годов в пропагандистских целях.

Успенский уже в 60-х годах иногда обращается к гоголевским ситуациям и образам. Так, в очерках «Сторона наша убогая» (1865) использованы гоголевские мотивы из повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка».

- 279 -

Автор рисует картину жизни семейства Марьи Ильиничны («Моллюски»). Воспитывая сына, мать заботилась только о том, чтобы он не знал ничего, кроме «четырех стен», и был бы «прямым порождением этих стен, почитателем их, ежеминутно страдавшим при всякой попытке сунуть нос на сторону» (I, 377).

«Семен! — сказала раз ему мать, — уж ты сегодня чижика-то нечисть... некогда, — мы с тобой к невесте пойдем.

У Семена руки и ноги задрожали.

— К какой, маннька, к невесте?

— К твоей!..

— Маннька, как же это?.. Я, ей-богу боюсь...» (I, 378).

Успенский обнаруживает исключительную зоркость к «негодности окружающего» («Из чиновничьего быта»). Писатель говорит о «безобразии» жизни, о «дремотном оцепенении» вековечных, тусклых провинциальных будней, которые всосали человека «в глубины своей вонючей тины». «Увечья» жизни; «вместо счастья» — «минутный обман» и «вечная кабала»; «искажающее влияние семейной жизни»; торжество «великого дела обезображивания»; «голод и нищета», играющие с человеком «как кошка с мышью»; быт, основанный на «неправых делах», — таков облик полукрепостной России, вступившей на путь капитализма.

Либеральная и реакционная печать не могла принять такого изображения пореформенной жизни Успенским. Она стремилась опорочить и принизить значение изображения «бессмыслиц» в русской жизни переходного времени. Характерно, что охранительная критика в союзе с цензурою, а также и критика либеральная особенно нетерпимо относилась к преувеличенным, заостренным формам изображения жизни, к карикатуре и гротеску. «Вестник Европы» (1871, № 1) заявил, что с помощью карикатуры Успенский забавляет читателей «бессмыслицей». Газета «Русский мир» возмущалась тем, что Успенский, как и Решетников, воспроизводит надоевшие всем «типы какого-то странного полукабацкого мира». Успенский, с точки зрения «Русского мира», «предположил действовать главным образом на смешливость публики». Он показывает читателям «непомерную глупость и феноменальную бессмыслицу выводимых им действующих лиц».1 «Заря» также ополчилась на изображаемую Успенским бессмыслицу и намекнула на отсутствие у него уважения к «новым временам».2 На самом деле для демократа Успенского, как и для Салтыкова-Щедрина, изображение «бессмыслицы» явилось одним из средств раскрытия ненормальности жизни, ее мерзости.

Творческая работа Успенского в первой половине 60-х годов шла под знаком реализации тех идейно-художественных принципов, которые за год до появления в печати первого рассказа писателя были высказаны Н. Г. Чернышевским в программной статье «Не начало ли перемены?». Писать о народе правду без всяких прикрас — одно из основных положений революционного демократа — явилось руководящим для всей деятельности Успенского. В летних сценах «В деревне» (1864) имеется эпизод, в котором писатель впервые высказал свои литературно-эстетические воззрения. Жизнь народа, говорит Успенский, следует изображать без идеализации и «прискорбий», выдуманных «литературщиками» (I, 238).

В 1865 году писатель создает очерки «Неизвестный», «Фельетон. Из провинциальной жизни», «Сторона наша убогая», в которых сатирически

- 280 -

развенчивает господствовавшие в либеральной печати принципы изображения пореформенной действительности. В очерках «Сторона наша убогая» Успенский в противовес «сочинению» Чернилова (очерк «Корреспондент») провозглашает творческий принцип, требующий изображения сути действительной жизни обитателей Овчинной улицы. Если вникнуть в эту суть, то тогда появится потребность писать не о том, как «заботятся умные люди об своем отечестве», как оно «пробуждается и совершенствуется» (об этом именно и «врал» Чернилов), а о том, как и почему мертвит и искажает «требования человеческой природы» господствовавший порядок жизни (I, 370). Здесь Успенский выясняет, как говорил Чернышевский, «коренную причину» «тяжелого хода» народной жизни.

Еще в 1863 году Успенский иронизировал по поводу «отечественного прогресса», который заменил у караульных железнодорожных будок дореформенного солдата «бабой-мещанкой», стоящей «во фронт с каким-то дреколием на плече» (I, 92). Писатель начинает вникать в особые условия пореформенного развития, в котором старое просится «на службу» к новому, а представители последнего действуют, повторяя предшественников. «Если в современных нравах, — подчеркивает писатель, — нет особенно ярких и видных новинок, то взамен этого с невероятною яркостью выступает пред взором наблюдателя... вся, доспевшая до последних границ, старина» («Трын-трава», II, 374).

Вся «физиономия провинциальной современности» сосредоточена в подобных явлениях. Об этом же говорил и М. Е. Салтыков-Щедрин в очерке «Хищники»: «Хотя крепостное право, в своих прежних, осязательных формах, не существует с 19-го февраля 1861 года, тем не менее оно и да сих пор остается единственным живым местом в нашем организме» (VII, 150).

С наибольшей полнотой и совершенством основные тенденции, наметившиеся в художественном методе Успенского второй половины 60-х годов, сказались в очерке 1868 года «Будка». Этим произведением началось постоянное сотрудничество Успенского в обновленных «Отечественных записках» (№ 4). 30 июня 1868 года Успенский писал Некрасову: «... все мои работы принадлежат только Вам одним...» (XIII, 44).

Облик героя очерка, будочника Мымрецова, ужасен. «Непостижимая умственная неповоротливость», «все почти задавленные стремления человеческой природы» и «жажда водки» — таковы плоды «мачехи-природы» (III, 354). «Последние признаки человеческого существа» у Мымрецова выколотила военная муштра. Тем не менее «изувеченность и умственное оскуднение были главной причиной того блистательного успеха, с которым Мымрецов занимал предназначенный ему пост; ... раскраденный умственный капитал его, не развлекаясь никакими посторонними интересами, мог сосредоточиться и даже впиться в главные его обязанности; обязанности эти состояли в том, чтобы, во-первых, „тащить“, а во-вторых, „не пущать“». Мымрецов «въелся» в «таскание» и в людях начал «замечать только шивороты, и этим отличал людей от бессловесных животных и неодушевленных предметов» (III, 356). Мымрецов томился, когда отсутствовала практика. Самыми же тяжелыми минутами для него оказывались те, когда «шиворот», попавший уже в руки «соколом» налетевшего будочника, неожиданно исчезал из них по той причине, что у человека и «шиворота-то... настоящего нету» («не за что сцапать-то... Не уймешь», — говорили в таком случае неуязвимые люди; III, 370).

Писатель изображает ту среду, которая являлась объектом «практики» Мымрецова. Оказывается, что «всякий шиворот непременно совмещает

- 281 -

в себе целую драму» (III, 372). Здесь и трясущаяся от испуга прачка, отстаивающая независимость от «кровопийцы»-мужа, и пьянствующий портной Данилка, и голодающий с детьми старик-нищий из крестьян, и рабочий, испугавшийся рекрутчины и бросившийся в кипящий котел, и, наконец, «трагическая свадьба с музыкой», звуки которой напоминали «визгливое и раздирающее душу причитание старухи». И над всем этим «ужасным» раздавались окрики Мымрецова: «Палка где? Потому мы не допущаем, коли-ежели шум, например...» (III, 359).

Про Мымрецова можно было бы сказать словами В. Г. Белинского об Иване Антоновиче Кувшинном рыле из «Мертвых душ»: «Конечно, — указывал Белинский, — какой-нибудь Иван Антонович, кувшинное-рыло, очень смешон в книге Гоголя и очень мелкое явление в жизни; но если у вас случится до него дело, так вы и смеяться над ним потеряете охоту, да и мелким его не найдете... Почему он так может показаться важным для вас в жизни — вот вопрос!..».1 Успенский, как и Гоголь, отвечает на этот вопрос. Мымрецов, подобно Ивану Антоновичу, — не случайное, мелкое или только смешное явление в жизни. В нем воплощена злая сила существовавшего порядка вещей, он является нарицательным образом, обозначающим отношения самодержавно-полицейского строя к народу. Поэтому в революционной подпольной печати 70-х годов, а позже социал-демократической образ Мымрецова, с его практикой и теорией «тащить» и «не пущать», стал воплощением российского самодержавно-полицейского режима.

«...Слишком трудно, — писал Чернышевский, определяя трагическое, — удержаться от негодующего отвращения при изображении подобной личности и не отмстить такому человеку за страшный вред, им приносимый, изобразив его не только пагубным, но и жалким, грязным, презренным. Трагическое здесь против воли автора обращается в ироническое, саркастическое».2

На этот путь сатиры и вступил Успенский в очерке «Будка». Писатель «мстит» своему герою, раскрывает в нем «грязное», «жалкое» и «презренное», выражает «отвращение» к нему. Главным оружием сатиры Успенского является не только ирония и сарказм (элементы того и другого имеются в произведении), но и комическое изображение всей фигуры Мымрецова, что достигается, между прочим, сопоставлениями «кутузки» с «виллой» и «храмом муз», а «громадных калош» Мымрецова с плавающими лебедями. «Комическое уродливое» и «комическое безобразное» (Чернышевский) составляют сущность внутреннего и внешнего облика Мымрецова.

О пореформенной действительности и реформах писатель судит, исходя из положения трудового народа. А это положение в глазах писателя ничуть не лучше, чем оно было до «потопа». Формирование такой точки зрения прошло свой путь. Начало его определилось в очерках 1863 года «Гость» (крестьянин, который просит себя высечь), «У троицы Сергия» (образ «бедной робкой мужички»). В 1864 году Успенский дает очерки «В деревне» и «Побирушки», рисующие положение народа, прежде всего крестьянства. Действительное положение народа и действия «начальства», противопоставление двух миров — жизни всякого рода «господ» и жизни народа — приобретает в произведениях Успенского всё более отчетливое выражение. Помимо очерков «В деревне» и «Побирушки», оно сказывается и в очерке 1865 года «Зимний вечер» (рассказ богомолки о своих мытарствах),

- 282 -

а во второй половине 60-х годов («По черной лестнице», 1867) раскрывается в форме резко очерченного контраста.

В 1866 году Успенский публикует записки пролетария «Первая квартира», в которых впервые формулирует тезис о необходимости «с особенною внимательностью изучить всю трудную жизнь рабочего человека» (II, 251), чтобы понять, как неизбежны для него такие вещи, которые коверкают его жизнь. Народ, говорит писатель, живет не для радости, не для творческого труда и счастья. Загубленные жизни, погибшие таланты, осмеянная любовь и преждевременная смерть являются постоянными спутниками «измученного народа». Падение человека, искажение его натуры под влиянием среды — одна из главных тем Успенского 60-х годов. Учение о «человеческой природе», разработанное представителями революционно-демократической философской мысли, оказало огромное влияние на демократическую беллетристику 60-х годов, на Успенского — в особенности. Оно служило ему руководством в оценке положения человека в условиях растеряевского быта. Наиболее полное воплощение идеи о человеческой природе и искажающей ее среде он дает в «Нравах Растеряевой улицы» и «Разоренье». В «Губернских очерках» Щедрин при изображении порфириев петровичей, хрептюгиных, подьячих старых времен и губернских чиновников разработал проблему пагубности обстоятельств и в этом плане явился предшественником Успенского.

Изображая жизнь разнообразного «обглоданного люда», Успенский подметил в ней не только «всевозможные калечества» и искажения стремлений человеческой природы. Писатель, давая картину тяжелого хода народной жизни, показал, что в народе живут ощущения негодности окружающего, стремления к утолению жажды какой-то иной жизни. Куда бы ни заглянул Успенский, будь то мужичья избенка или лачуга мастерового, с кем бы он ни встретился — с неудачником Медниковым и с многосемейным кондуктором, — всякий раз писатель подмечал в людях такие чувства, мысли, жалобы, которые говорили о том, что человек, даже совершенно изуродованный обстоятельствами, не мог быть, по словам Н. Г. Чернышевского, «доволен...разными принадлежностями...обычного хода жизни» (VII, 866). Успенский видит «живую душу» в своих героях. В сознании массы простонародья, действовавшего, как отмечал Н. Г. Чернышевский, по привычке и машинально, согласно принципу «так заведено», в различных формах и с разной силой живет чувство неудовлетворения и тоска по другой жизни. В воображении народа рисовалась какая-то другая жизнь, как жизнь счастливая. Поэтому в сознании иногда появлялась дума, говорит Успенский, «не об угождении господам, а о жизни в деревне, в своей избе, в своей трудовой свободе» (III, 400—401).

Вместе с тем Успенский видел, что трудовой народ самостоятельно не сможет проявить «инициативы» и «почина», найти выход из заведенного порядка жизни, преодолеть инерцию своего бытия и сознания. Кто же должен указать выход из «горького положения» и «мертвого царства», научить понимать счастье трудовой, сознательной, свободной жизни? Чернышевский и Добролюбов говорили, что эта задача должна быть выполнена людьми, которые менее подвергались тяжести положения загнанных и забитых. Инициатива должна прийти, по мысли обоих критиков, от революционной интеллигенции. Такого ответа на поставленный вопрос Успенский не давал. Он вынужден был признать, что после 1861—1862 годов в русской разночинной интеллигенции не оказалось тех характеров, о которых говорил Добролюбов в статье «Забитые люди». «Хороших, руководящих личностей, — писал Успенский В. А. Гольцеву, — не было.

- 283 -

В 1861 г. в ноябре я видел Добролюбова в 1-й раз, в гробу, в 63 увезли Чернышевского в Сибирь. Писарев до 67 был невидим, сидел в крепости» (XIV, 211). Это было то «трудное время», о котором писал В. Слепцов: наступила реакция, и «хорошие люди» стали «куда-то исчезать», в Петербурге «стало пусто».

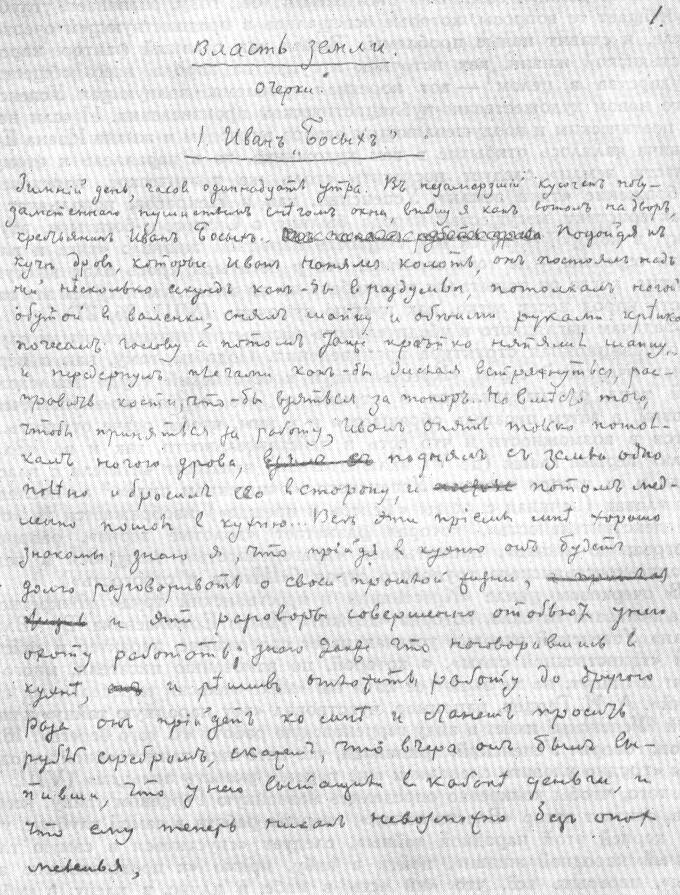

Иллюстрация:

«Из мещанской жизни». Страница

из уничтоженного сборника «Луч». 1866.

2

В очерках и рассказах 1862—1868 годов определились те идейные и художественные тенденции, которые Успенский развил в двух своих основных и между собой связанных произведениях 60-х годов: в «Нравах Растеряевой улицы» (1866) и «Разоренье» (1869—1871). Идея искажающего влияния среды на человека получила законченное выражение в «Нравах». «Честному, разумному счастью здесь <на Растеряевой улице> места не было» (II, 80).

Успенский в «Нравах» правдиво раскрывает экономическое положение мастерового люда и говорит о состоянии его самосознания. Писатель видит, что в задавленном трудом человеке что-то оживает, но не может приобрести ясную форму выражения. Рабочий «предоставлен самому себе», он не в состоянии объяснить собственного положения, он забит «каторжным существованием». Писателю особенно обидно, когда он видит, что «мастеровой человек... не привык верить в силу своих трудов и в вознаграждении видит не должное, но чуть-ли не милость» (II, 537).

Разбросанные по всему произведению жалобы трудящихся на «новые времена» («последние трудные времена») не случайны и вполне соответствуют действительному положению вещей, сложившемуся в Туле после 1856 года. Превосходное знание писателем тульской жизни имело огромное значение для развития его реализма. Вопиющая бедность и бесправие трудового народа рано пробудили и воспитали повышенную чуткость Успенского к социально-экономическим противоречиям, к окружающей несправедливости и угнетению, возбудила желание знать правду о положении народа.

В «Нравах» со всей силой обнаружились присущие Успенскому черты: беспощадная правдивость, сердечная задушевность в изображении трудового народа, скорбь за его долю. Художника прежде всего интересует вопрос о том, как растеряевский общественный быт формирует характеры обитателей Растеряевой улицы, делая одного кулаком (Прохор), другого — мучителем, наслаждающимся унижением и забитостью людей (Толоконников), третьего — человеком, признающим счастьем свою ужасную

- 284 -

жизнь (Капитон Иванов), четвертого — шарлатаном (Хрипушин). Успенский дает историю формирования подобных типов Растеряевой улицы, он преимущественно изображает быт и нравы, материальное положение, психологию обитателей Растеряевой улицы, показывает весь ее заведенный порядок жизни, господствовавшую на ней, по выражению Н. Г. Чернышевского, «неразумную силу вещей». На вопрос критика о том, «умеют ли люди скоро сообразить», отчего жизнь «идет дурно» и «чем можно поправить» ее, Успенский дает отрицательный ответ. Как говорил Чернышевский, люди свыклись с обстановкой своей жизни. Но если он указывал и на выход из подобного положения, был убежден, что в жизни народа должны наступить минуты энергических усилий и отважных решений, то Успенский, не забывая о необходимости «другого житья», однако, не выражал революционной убежденности, присущей автору статьи «Не начало ли перемены?».

Вскрывая «без всякого смягчения» суть растеряевской жизни, Успенский по-разному выражает свое отношение к различным ее представителям. Юмор «Нравов» безотраден и печален, но вместе с тем и мягок, когда автор рисует «мелкий растеряевский люд». Писатель одновременно любил этих людей и скорбел за них. В плане сопоставлений (хищники, эксплуататоры, мучители и их жертвы) писатеь развернул картину быта и нравов Растеряевой улицы, что нашло выражение в художественных особенностях произведения. Композиционно оно построено как целостное повествование о растеряевских типах. Одни в той или другой форме пользуются сложившимися обстоятельствами (Прохор, Данил Григорьич, Балканиха, Богоборцев-Толоконников, Дрыкин, Хрипушин), а другие являются жертвами этих обстоятельств (Игнатьевич, ремесленный люд, Претерпеевы, Маша, Ненила, Алифан, Кузька, Раиса Карповна). Указанная композиционная структура «Нравов» позволяла писателю всесторонне проследить гибельное влияние растеряевщины на человека. Вся «сила вещей»1 на Растеряевой улице несовместима с разумными, человечными отношениями людей друг к другу. «Попрание человека в человеке» — вот что диктует и утверждает гибельная улица каждодневно.

С точки зрения Успенского, общие источники безобразной действительности коренятся в том, что растеряевка продолжает жить принципами, выработанными эпохой крепостного права и не тронутыми «новым временем». Растеряева улица, говорит автор, намеревается «идти по прадедовским следам» (II, 80).

В «Нравах» есть и конкретизация источников «попрания человека человеком». Толоконников порабощает Претерпеевых благодаря материальной силе. Ею же он пользуется, когда «спасает» Машу. В этой же силе источник власти Дрыкина над Ненилой. С ее помощью будет «орудовать» и Прохор. Сила материального, экономического фактора играет существенную роль в авторском объяснении источников безобразия действительности. Помимо материальной зависимости, уродующей человеческие отношения, Успенский говорит и о духовном порабощении человека. На нем держится крепостническая власть Балканихи, этим порабощением по-своему пользуется и Хрипушин. Материальная нужда растеряевцев и их невежество при общем господстве крепостнической атмосферы — таковы источники: «гибельного порядка вещей».

- 285 -

В 1869 году в «Отечественных записках» Успенский печатает второе, после «Нравов», основное свое произведение конца 60-х годов — «Разоренье (Наблюдения Михаила Ивиновича)», которое, по признанию писателя, вызвало оживленные толки в столице. «Разоренье» в 1871 году вышло в Петербурге отдельным изданием, а позже для первого собрания сочинений (1883) было объединено писателем с дневником «Тише воды, ниже травы» (1870) и с очерками провинциальной жизни «Наблюдения одного лентяя» (1871) в единую трилогию, получившую общее название «Разоренье». За 1871—1873 годы А. Ф. Базунов в серии «Библиотека современных писателей» издал три новых сборника Успенского: «Очерки и рассказы» (1871),1 «Нравы Растеряевой улицы» (1872),2 наконец, «Лентяй, его воспоминания, наблюдения и заметки» (1873).3

Опубликованные сборники, прежде всего «Разоренье», вызвали литературно-критическую борьбу. Ее истоки восходят к концу 60-х годов, а развернулась она в 1872 году после появления статьи Скабичевского «Герои вечных ожиданий» (1871). Основным объектом полемики явилось «Разоренье», с его главным героем рабочим-протестантом Михаилом Ивановичем.

Реакционная публицистика в полном единении с царской цензурой пыталась доказать нетипичность избранного Успенским героя из рабочих. Разбирая три изданных Базуновым томика сочинений Успенского, обозреватель из «Русского мира» в статье «Очерки текущей литературы» (за подписью А. О., т. е. В. Г. Авсеенко) пришел к выводу, что под пером новейших русских реалистов (имеется в виду творчество писателей-демократов 60-х годов) «простой бедный человек является... в растерзанном виде, забулдыгой, пьяницей, воришкой, беспутным и ни к чему негодным». Именно таким представляется «Русскому миру» Михаил Иванович, герой «Разоренья». Публицист из «Русского мира» считал, что Успенский «карикатурит действительность» и поэтому его творчество является «ложью».4

Показательно для характеристики позиций реакционной печати выступление «Русского вестника» против «Разоренья». Катковский журнал постоянно нападал на идеи Чернышевского, в особенности на его статью «Не начало ли перемены?», пытался доказать беспочвенность русского революционного движения. В этой связи «Русский вестник» ополчался на демократическую беллетристику 60-х годов, в частности, на Глеба Успенского. В статье «Народность в новой литературе» (подписана «А», т. е. тот же В. Авсееенко) публицист «Русского вестника», рассматривая три названных выше сборника очерков и рассказов Успенского, утверждал, что «новые беллетристы создают типы озлобленные, недовольные и протестующие, в которых под русскою чуйкой так и сквозит блуза французского пролетария...».5 Одним из таких типов является Михаил Иванович. В русской действительности, вещал Авсеенко, нет подобных типов, Успенский сочиняет их в собственной фантазии, сообразуясь с чертами западного пролетария и социальными трактатами петербургских журналистов.

- 286 -

Трилогия Успенского в целом оценивалась «Русским вестником» как явление наносное и искусственное.

Народническая критика не сумела по достоинству оценить трилогию Успенского и понять глубокий исторический смысл появления в русской художественной литературе образа рабочего. В статьях А. Скабичевского, представителя мещанского радикализма, выражено презрительно-легкомысленное отошение к Михаилу Ивановичу. С точки зрения Скабичевского, Михаил Иванович — «тип российского прогрессиста», это «произведение чистой случайности», он совершенно лишний «в сонном прозябании нашей захолустной жизни».1

В «Разоренье» Успенский обратился к изображению активных натур, нарождения «новых, неясных стремлений в толпе» (III, 8). Некоторые герои из «Разоренья» начинают осознавать противоположность своего существовавания понятиям о разумной, человеческой жизни, они стремятся понять причины такого несоответствия и пытаются устранить его. В ненапечатанном при жизни Щедрина очерке «Кто не едал с слезами хлеба»2 говорится о том, как пробуждается человек, который еще вчера не знал о своем праве на еду.

Растеряевке Успенский противопоставил Михаила Ивановича. Он уже не нуждается в разъяснениях, что полуголодная жизнь, холод и каторжный труд не являются его неизбежным уделом. Он не только говорит о праве рабочего человека на материальный хлеб, но и думает о хлебе духовном. Михаил Иванович убедился, что сила на стороне тех, кто трудится. Герой Успенского обличает эксплуататорский строй жизни. Опираясь на факты рабочего движения 60-х годов, Успенский создал живой, волнующий образ рабочего.

Осуществление новых задач, вставших перед художником в трилогии, требовало новых творческих принципов. Для «Нравов» были характерны портретные зарисовки, и они иногда давались в гоголевской комической манере. Достаточно вспомнить растеряевского «медика» Хрипушина, одной из главных причин «успеха» которого на поприще медицины была его физиономия. «От роду, — говорит автор, — никто не видывал более убийственного лица» (II, 97). Пуговкой нос, огромной выпуклости щеки, огненные усы, наподобие турецких сабель, металлический блеск глаз, голова-глобус, старая солдатская шинель с разнокалиберными пуговицами, фуражка, в которой помещался платок, — таков Хрипушин. Подобный нелепый облик не случаен. Он был порождением бестолковщины и бессмыслицы, которые царствовали на Растеряевской улице. Композиционно «Нравы» развертывались как живописно-яркая портретная галерея, которая явилась наиболее удобным, целесообразным средством типизации растеряевской неподвижной жизни, раскрытия в ней социально-психологической истории формирования различных типов. Этим же задачам служили и развернутые описательные элементы в «Нравах», разнообразное обыгрывание писателем деталей быта, костюма и поведения, комических ситуаций.

В «Разоренье» самое существенное уже не портретная живопись, яркая в своих сатирически или комически преувеличенных тонах (как в «Нравах Растеряевой улицы»). Главное здесь — внутренние переживания, стремления и надежды, поступки и действия, столкновения и конфликты,

- 287 -

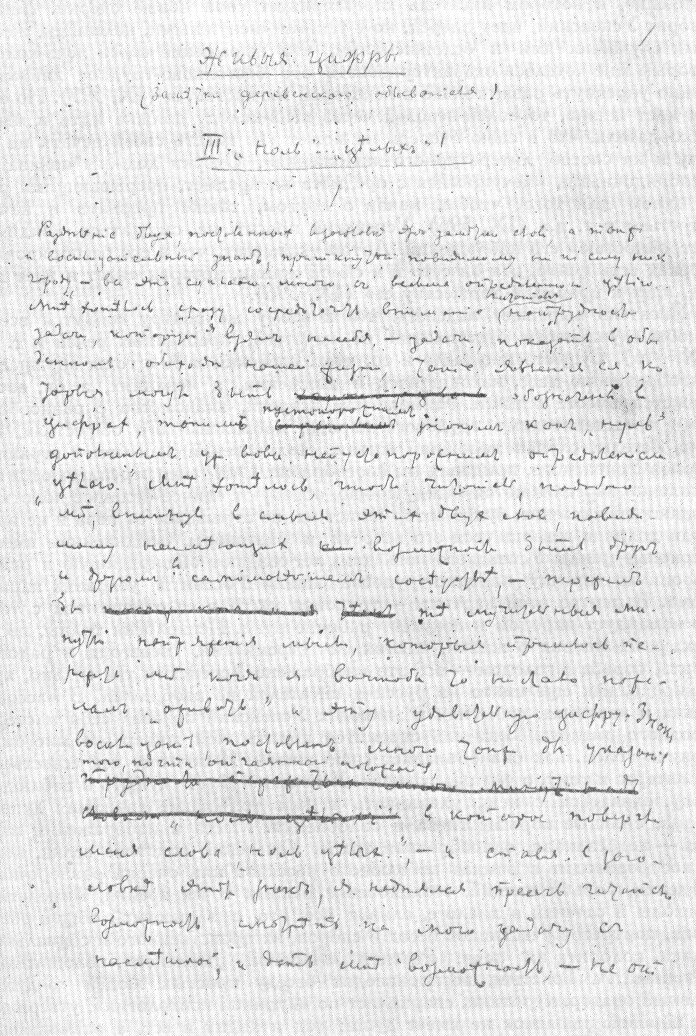

Иллюстрация:

«Разоренье». Титульный лист первого издания. 1871.

обсуждения вопросов жизни. В этом отношении особенно характерны речи Михаила Ивановича. Они формулируют сущность отношений эксплуатируемых и эксплуататоров: «грабитель», «оболванивать простого человека» (ср. в «Нравах»: «захватывать в полоумстве»), «прижимка» (ср. в «Нравах»: «обчистка»), «с сытыми утробами погуливают разные народы», «наш брат, простой человек, столь от разных народов за всё

- 288 -

про всё наскулен...», «у всех народов идет грабеж», «другие наш хлеб ели», «выгнан за бунты, за непокорность, потому я разбойничать им не позволял» (в журнальном варианте: «за бунтования, потому что я бунтовался, производил например, возмущения... мятежи»), «разбойничья механика», «бунтовщик».

Вместо Растеряевки, которая еще не имела четкого социально-экономического определения и раскрытия, в «Разоренье» явилось «стонущее царство прижимки» (III, 34). Реалистический метод писателя в «Разоренье» углубляется. Гибельные обстоятельства и искалеченная ими человеческая природа получают оценку с точки зрения «просиявшего» рабочего Михаила Ивановича. В новых условиях жизни автор указывает на господство «прижимки», «разбойничьей механики». Под прижимкой Михаил Иванович разумеет эксплуатацию рабочих и крестьян, за счет которых живут «разные народы» с «сытыми утробами». Поэтому трудящиеся лишены возможности есть свой трудовой хлеб сполна. Прижимку Михаил Иванович видит в городе и в деревне: «повсеместно идет ограбление человеческое» (III, 22). «Царство прижимки», «сытость краденая» являются главными причинами, искажающими человеческую природу. Прижимка привела, по мнению Михаила Ивановича, к «одурению и обнищанию простого человека». Прижимка искажает не только природу простого человека, но и тех, кто ест чужой хлеб, пользуется плодами этой прижимки. Черемухины, замечает Михаил Иванович, «с чужих денег ошалели» (III, 19).

Таким образом, изображение гибельных для человека обстоятельств приобретает в «Разоренье» ярко выраженное сциально-экономическое содержание. В зарисовках и оценках «нечеловеческой атмосферы» Успенский выступает как писатель-социолог, суждения о противоестественности порядка жизни он вкладывает в уста трудового народа, в «злые мужичьи слова», в гневные обличения эксплуататорского строя.

К изображению «тревожного времени», когда появились Михаилы Ивановичи и Иваны Николаевичи, ходоки Демьяны и целые села, «возмечтавшие» жители которых объявляли: «Я человек!», писатель мог обратиться только в новых условиях жизни России конца 60-х годов. Созданный им образ рабочего-протестанта мог возникнуть в атмосфере общего оживления общественной передовой мысли и нового подъема освободительного движения, которые проявились к 1868—1869 годам. Голод 1867—1868 годов и обнищание крестьянства (эти факты получили отражение в «Разоренье») вызвали новое обострение недовольства последнего и оказали влияние на настроения демократической интеллигенции. Подъем общественного движения выразился в образовании новых нелегальных кружков молодежи. В 1868—1869 годы возрождается студенческое движение. В марте 1869 года в высших учебных заведениях Петребурга (в Медико-хирургической академии, в университете и Технологическом институте) вспыхнули «беспорядки». Со студенческим движением была связана и деятельность кружка С. Г. Нечаева. Последний, стремясь расширить рамки студенческого движения, пытался установить связи и с тульскими рабочими оружейного завода.

Шестидесятые годы принесли рабочему и ремесленному люду Тулы, а также крестьянству Тульской губернии тяжелые испытания, вызвавшие нарастание недовольства среди рабочих оружейного завода, что нашло свое отражение в рукописи «Голос тульских оружейников», предназначенной для «Колокола», и в «бунтах» тульского крестьянства. В конце 60-х годов положение тульских рабочих еще более ухудшилось. В 1869 году оружейный

- 289 -

завод находился в состоянии кризиса, недовольство «арендателем» Стандершельдом еще более обострилось.

Г. И. Успенский.

Фотография Страхова. 1873.Созданный Успенским образ «бунтовщика»-оружейника Михаила Ивановича, «махнувшего» камнем в «арендателя», не был произвольной, лишенной почвы, художественной выдумкой писателя.1 Он был взят автором из русской жизни 60-х годов, ознаменованных началом рабочего движения. В образе Михаила Ивановича отразились процессы, характерные для всей страны, вступившей на путь капитализма. Ломка крепостнических отношений и замена их капиталистическими, весь этот, по словам В. И. Ленина, «экономический процесс отразился в социальной области „общим подъемом чувства личности“, вытеснением из „общества“ помещичьего класса разночинцами, горячей войной литературы против бессмысленных средневековых стеснений личности и т. п.».2 Заслугой Успенского является то, что он в произведениях 60-х годов продолжил «горячую войну» русских просветителей-революционеров «против бессмысленных средневековых стеснений личности», воплощенных им в растеряевском образе жизни. Но самым выдающимся делом, свидетельствующим о прозорливости писателя, является то, что огромную силу «подъема чувства личности» он показал еще в 60-е годы в представителе российского рабочего класса.

«Чувство личности» наполняется у Михаила Ивановича специфическим содержанием, характеризующим ранний момент в развитии самосознания рабочего класса. Рабочий Успенского выступает от лица всех трудящихся. Михаил Иванович не возвышается до требований политических прав рабочему человеку, и это соответствовало уровню рабочего движения 60-х годов. Известные забастовки и волнения рабочих этого десятилетия, в том числе и недовольства тульских оружейников, шли под знаком экономических требований. Но существенно и то, что Михаил Иванович в полный голос заговорил о правах рабочего человека на человеческую жизнь.3 «Пора, — говорит он, — простому человеку дать дыхание!.. Дайте ход!..» (III, 12).

- 290 -

Характерно, что в образе Михаила Ивановича отразилось глубокое влияние на Успенского идей революционной демократии, в частности идей романа Чернышевского «Что делать?». В «пропаганде» Лопухова и в злых тирадах Михаила Ивановича проходит в качестве главной идеи мысль о необходимости труда как единственного источника «нормальной жизни», независимости, счастья. Во втором сне Веры Павловны дано сопоставление двух типов жизни — жизни бедных родителей Алексея Петровича Мерцалова и жизни богатой и развращенной семьи Сержа. Высказанные здесь Чернышевским мысли о реальных горестях и радостях простого народа, о «здоровом свойстве» жизни трудящихся являлись руководящими для Успенского. Они ясно были высказаны художником в очерке «По черной лестнице» (1867), о них же речь идет и в «Разоренье». «Здоровое свойство» народной жизни объясняется, с точки зрения Чернышевского, тем, что в основе ее — труд, реальные потребности, удовлетворение насущных нужд. Иначе идет жизнь обеспеченных и нетрудящихся сословий. Когда Серж признался, что его богатые родители тоже вечно хлопотали о деньгах, что они «заботились о детях» (точь-в-точь, как «полипы» у Успенского), то Мерцалов требует уточнения смысла этих забот. «...вы скажите, — спрашивает он, — почему они хлопотали о деньгах, какие расходы их беспокоили, каким потребностям затруднялись они удовлетворять? ... кусок хлеба был обеспечен их детям?». Алексей Петрович прерывает разъяснения Сержа и сам характеризует его жизнь: «...мы знаем вашу историю; заботы об излишнем, мысли о ненужном, — вот почва, на которой вы выросли; эта почва фантастическая. Потому, посмотрите вы на себя: вы от природы человек и не глупый, и очень хороший, быть может, не хуже и не глупее нас, а к чему же вы пригодны, на что вы полезны?» (XI, 121, 122).

Противопоставление указанных двух типов жизни, в основе одного из которых лежит труд, является характерным и для творчества Успенского, в частности для его «Разоренья». Когда Надя задает вопрос: «А у меня есть дело?» (над его решением билась и Вера Павловна, а также Катя Полозова: «Укажите мне дело, и я, вероятно, не буду скучать»), то Михаил Иванович отвечает: «Какое у вас дело? ...Кабы вы были простого звания, у вас бы было дело. У простого человека делов много» (III, 58). «Возьмите, — продолжает герой Успенского, — вот Авдотью... Башмак на ней надет — он у ней свой! Надыть его выработать... Вот она год целый ворочает корчаги да ушаты, и сошьет башмаки... вот и дела! И Михаил Иваныч высчитывал множество простонародных дел», «реальных горестей и радостей», вращавшихся в области «обужи» и «одежи» (III, 58—59). С другой стороны, Михаил Иванович убеждает Надю в бессодержательности жизни «за чужой счет». В такой жизни муж и жена не идут в одной трудовой «оглобле» (рука в руку, как у Чернышевского). Михаил Иванович осуждает именно ту праздную жизнь, которая погубила и Жюли.

Под влиянием Михаила Ивановича в голове Нади «зашумел целый рой совершенно новых для нее размышлений» (III, 59). У нее складывается твердое убеждение, что настоящая жизнь, самостоятельность принадлежат тем, кто имеет свой труд, у кого свои, добытые трудом деньги. Надя приходит к заключению, что такая жизнь имеется у простых людей, и поэтому «кухарке действительно лучше жить, нежели барыне или барышне» (III, 76). Общий итог исканий Нади, в которых главную роль играл Михаил Иванович, а также и собственные наблюдения «жизненных фактов», выразились в ее словах: «Знать! знать надо... всё, всё... Уйти, непременно уйти, и — учиться, учиться, учиться!» (III, 142, 143).

- 291 -

В критике высказывалось мнение, что объединение Успенским в 1883 году трех произведений в трилогию явилось редакторской неудачей, так как якобы никакого единства не получилось, повести искусственно включены автором в одну раму. В действительности это далеко не так. Композиция трилогии Успенского — сложное явление. В первой части — обычная композиция повести с единым, проходящим через всё произведение сюжетом, с строго очерченным кругом персонажей. Такая композиция способствовала реализации той задачи, которая стояла перед автором в первом звене трилогии, — изображение «просияния» Михаила Ивановича, его надежд и разочарований. Гневные тирады рабочего сопровождаются изображением сцен и эпизодов, которые подтверждали, что «новая» жизнь не наступила. Вторая часть трилогии сделана несколько иначе: в основе ее — исповедь рефлектирующего интеллигента Василия Петровича. Но его исповедь уже осложнена вплетением в нее эпизодов из народной, крестьянской жизни. Это нужно автору для подчеркивания никчемности, бессилия и растерянности Василия Петровича пред лицом народной жизни. В третьем звене трилогии центр тяжести решительно переносится автором на изображение именно этой народной жизни, образ «лентяя», автора записок, отходит на задний план, и композиция всего произведения уже строится как собственно очерки из народной жизни. Таким образом, трилогия, открывшаяся историей отдельных личностей, постепенно перерастает в общую картину народной жизни первых лет пореформенного периода. Композиционно трилогия в целом построена в плане сопоставления и противопоставления Михаила Ивановича, Николая Ивановича, народа, с его первыми проблесками самосознания, с одной стороны, и пассивно рефлектирующих, прекраснодушных, смиряющихся или перерождающихся представителей интеллигенции — с другой. В первой части трилогии указанное сопоставление дано непосредственно — петербургская встреча Михаила Ивановича с Василием Андреевичем Черемухиным, а также сатирическая параллель: разглагольствования барчука Уткина о «труде», «независимой корке хлеба» и убежденная проповедь труда со стороны рабочего. В остальных частях трилогии Михаила Ивановича нет, но писатель, изображая рефлектирующих интеллигентов, «талантливые натуры» из господ, российских «лентяев» и перерожденцев, философов «угла» и эгоистических интересов, тоскует о том, что в жизни, в кругу образованных людей нет того, что так ярко характеризовало Михаила Ивановича. В идейно-художественной концепции всего «Разоренья» Михаил Иванович выступает человеком, способным на самый решительный протест. Но, солидаризируясь с Михаилом Ивановичем в критике, Успенский вместе с этим постоянно оттеняет, как заметил Серафимович, иллюзорность надежд своего героя на «новые времена». Писатель с чувством грусти подсмеивается над «фанатической верой» Михила Ивановича в «нынешнее время», когда простому человеку «дают ход» (III, 98).

Успенский, в отличие от героя, знает, что реформы не могут дать простому человеку такого «хода», о котором мечтает Михаил Иванович. Трилогия в целом насыщена сатирическими откликами на «эпоху великих реформ». На что рассчитывал народ, что он ждал от «воли» и что получил на самом деле — вот тот новый аспект, в котором Успенский теперь освещает пореформенную русскую действительность. «Что такое было, — спрашивает писатель в статье о Н. А. Демерте, — в России в 50-х и начале 60-х годов?..». И отвечает: «Освобождение крестьян, новая жизнь, новая эпоха русской жизни висела в воздухе, ждалась миллионами народа, измученного крепостным правом, ждавшего дня освобождения, как пришествия

- 292 -

мессии... Всё, что было на Руси совестливое, — дышало полной грудью широким простором будущего, предвкушением „совершенно новых“ условий жизни... Работать для этого бедного народа, служить ему

И сердцем и (даже!) мечом,

а если нет меча, то „и умом“ — вот была нянькина сказка, колыбельная песня всего, что носило в груди не кирпич, а сердце» (VI, 67—68).

С горьким чувством показал Успенский в образе Михаила Ивановича это «предвкушение» народом «совершенно новых» условий жизни. В герое Успенского отразились чаяния измученных крепостным правом миллионов народа, их надежда на действительное освобождение. Но ожидания народом «пришествия мессии» оказались иллюзорными. Чего ждал народ, то не пришло. Это видел писатель, но в этом не разобрался любимый им герой. И с этой стороны Успенский изображает его, хотя попрежнему любовно, но в комическом плане, подсмеивается над его «счастливейшими минутами» или ставит перед такими фактами, которые заставляют Михаила Ивановича заключить, что и в новых, пореформенных условиях «прижимка цветет и не увядает» (III, 32). Картина провинциальной пореформенной действительности, нарисованная Успенским, близка «Письмам из провинции» Щедрина и подтверждала вывод сатирика о том, что «с одной стороны, освобождение жизни от пут, ее связывающих, с другой — вместо ожидаемых благотворных результатов, несомненное оскудение жизни — вот печальная истина современного провинциального быта» (VII, 272).

Успенский показал, что одной из причин краха «предвкушений» новой жизни явилась несознательность, забитость масс, власть над ними традиций крепостного права, бездушных сил нового времени, отсутствие служителей и защитников этих масс. Это та самая «постылая жизнь, лишенная энтузиазма», о которой говорил и Салтыков-Щедрин в очерке «Годовщина». «Нам, — писал он, — необходимы подвиги...» (VII, 350). Собственно об этом же думал и Успенский, когда изображал свое «совершенно пустынное от всяких героических личностей» (I, 542) время, когда повествовал в трилогии о людях-«калеках», скорбел о протесте, обросшем мхом, о людях, усвоивших философию молчания и смирения.

В условиях общественного оживления конца 60-х — начала 70-х годов трилогия Успенского и «Нравы» имели такое же большое воспитательное значение для демократической интеллигенции, как «Письма из провинции» и «Признаки времени» Щедрина. Близость «Разоренья» щедринским циклам несомненна. Как и Успенский, великий сатирик признал, что условия жизни после отмены крепостного права мало изменились к лучшему. Оба писателя указали на засилие крепостнических пережитков в сознании, экономике, в общественном положении народа. В очерке «Годовщина» Щедрин высмеивал мудрецов, живущих «помаленьку», да «полегоньку», да «тише едешь, дальше будешь». Эти же уродливые проявления поведения и сознания осуждает Успенский в повестях «Тише воды, ниже травы», «Наблюдения одного лентяя».1

3

В 1872 году, а затем в 1875—1876 годах и во второй половине 80-х годов Успенский побывал за границей и непосредственно наблюдал жизнь капиталистических стран. О своих зарубежных впечатлениях он рассказывает

- 293 -

в «Автобиографии». Подчеркивая, что «начало моей жизни началось только после забвения моей собственной биографии», писатель указывает именно на 1872 год как на знаменательную дату: «...вся моя личная биография, — признается Успенский, — примерно до 1871 г., решительно должна быть оставлена без всякого внимания; вся она была сплошным затруднением „жить и думать“ и поглощала множество сил и времени на ее окончательное забвение» (XIV, 580).

Говоря в «Автобиографии» о своем духовном возрождении, Успенский указывает на те факты зарубежной действительности, которые оказали влияние на создание им своей новой биографии. На первое место, как известно, писатель ставит Парижскую Коммуну. В Париже он оказался через несколько месяцев после разгрома Коммуны. Французские события 1871 года оказали огромное влияние на развитие мировоззрения писателя. Парижскую Коммуну Успенский рассматривал как событие, порожденное всем строем капиталистической действительности. Она помогла ему понять, что законом этой действительности является жестокая борьба непримиримых врагов. Гневное отношение к душителям Коммуны, глубокое страдание за судьбу коммунаров навсегда сохранились в «душевной родословной» писателя. В его глазах Коммуна свидетельствовала об осознании трудящимися невозможности жить так, как они живут. Поэтому борьба между теми, кто «согнут» и кто «гнет», будет продолжаться и в дальнейшем.

Неизгладимое впечатление на Успенского произвело посещение им Лувра («чаще всего хожу я в Лувр. Вот где можно опомниться и выздороветь», — XIII, 111). Особенно глубоко волнующими были для писателя чувства и мысли, вызванные Венерой Милосской. («тут больше всего и святей всего Венера Милосская», — там же). Уже в 1872 году Успенский воспринимает «красоту» Венеры как нечто вдохновляющее и целительное, несовместимое с злодейскими действиями версальцев, как противоположное «мерзости» и «дряни» новейшего буржуазного искусства. Эта наметившаяся в письме к А. В. Успенской антитеза в дальнейшем, в записках «Выпрямила», развернется у писателя в одно из основных положений его эстетики о враждебности буржуазного строя жизни красоте, высокому идеалу человеческой личности.

Следующим фактом зарубежной жизни Успенского, на который он указывает в автобиографических признаниях, является посещение им Лондона во время второй поездки за границу (1875—1876). Важность поездки в Лондон состояла не только в том, что писатель встретился там с П. Л. Лавровым, но и в том, что он получил возможность познакомиться с более развитой и уже обнажившей свои противоречия капиталистической действительностью. Именно в этом плане писатель и говорит о Лондоне в некоторых произведениях. «Лондонская теснота» — это понятие неоднократно используется им для обозначения наиболее жестоких капиталистических общественных отношений.

В письме к В. Гольцеву от 25 ноября 1888 года Успенский признает и еще один важный для него факт: «Наша хорошая молодежь, среди которой я был, окончательно прервала мои связи с пьяным миром» (XIV, 212). В этих словах нельзя видеть только признание Успенским значения, которое для него имели заграничные встречи с представителями русской революционной эмиграции в Париже и Лондоне. Писатель здесь давал оценку в целом тех связей и отношений, которые у него установились в результате встреч в Лондоне и в Париже (в большинстве случаев они сохранились на всю жизнь), а также благодаря сотрудничеству

- 294 -

в «Отечественных записках» (Салтыков-Щедрин, Некрасов, Михайловский и некоторые другие).

В Париже Успенский знакомится с Г. А. Лопатиным, «настоящим человеком», и тогда же решает написать роман «Удалой добрый молодец», в котором предполагал использовать его биографию. Здесь же Успенский общался с А. И. Иванчиным-Писаревым, Д. А. Клеменцом. Был он также знаком с А. Желябовым, С. Перовской, Ю. Богдановичем, С. Кравчинским и другими.

Важность для писателя встреч с русскими революционно-эмигрантскими кругами совершенно очевидна. В их лице Успенский видел людей, желающих трудиться для России, думающих о том, как совершить в ней великие перемены на благо народа, но вынужденных «скитаться за границей с постоянной мыслью» о родине и «с постоянно сознаваемой невозможностью быть в ней». Фельетон «Шила в мешке не утаишь» обнаруживает чувство глубокой симпатии писателя к тем, кто думал о счастье народа. Успенский понимал, как важно для этих людей дружественное слово из России, и ободрял их: «Делайте ваше дело, не отчаивайтесь!» (VI, 51).

При всей значительности для Успенского личного общения с эмигрантскими революционно-народническими кругами, он, однако, в понимании русской народной (крестьянской) жизни был независим от своего окружения. Содержащиеся в произведениях Успенского намеки (например, в журнальном тексте «Неизлечимого»), насмешки в адрес Лаврова,1 а главное — общая идейно-художественная направленность творчества писателя подтверждают, что он должен был со скептической усмешкой относиться и к «бунтарям», и к «чистым пропагандистам». Хотя в фельетоне «Шила в мешке не утаишь» реплики «мужичка», вставленные в «поповскую проповедь», и свидетельствуют о сочувствии крестьянина идеям социализма того времени и тем самым как бы подтверждают правоту бакунинско-ткачевских заявлений о коммунистических инстинктах русского крестьянства, однако данная тема не развернулась в творчестве Успенского в специфически народническом плане. Через два-три года он покажет, насколько крестьянин еще глух к социалистической пропаганде и как он далек от практического осуществления принципов народнического коммунизма. К вопросам жизни писатель подходил не по-книжному и не доктринерски, а широко, с точки зрения самой жизни, насущных нужд и стремлений трудящихся. А жизнь последних как раз и не щадила народников, плохо ее знавших, опровергала их представления о крестьянстве, заставляла разочаровываться в своих надеждах.2 Постоянно руководствуясь правдой жизни трудящихся, Успенский сумел во многом предохранить себя от популярных и господствовавших революционно-народнических иллюзий 70-х годов. Своим замечательным пониманием «жизненной сути» он опрокидывал ходячие суждения. Учтя печальный опыт «хождения в народ» и народовольческой борьбы, Успенский безбоязненно, наперекор даже дорогим его сердцу людям (В. Фигнер, Михайловский) становился в оппозицию к общим взглядам. Более того, он умел видеть и собственные заблуждения, вступать с ними в борьбу, если к этому его звала жизнь.

- 295 -

Помимо указаний на значение для него посещений Парижа и Лондона, писатель в «Автобиографии» говорит и о своей поездке в Сербию: «...в Пеште встретил наших» (XIV, 579).1 Смысл и значение этого указания писателя полностью раскрывается из произведений «Письма из Сербии» и «Не воскрес», а также попутных ссылок автора на сербские события в других очерках, в переписке. Успенский в подцензурных изданиях не мог говорить о хищной колонизаторской политике русского правительства. В журнальном тексте он только слегка намекал на «ташкентские воспоминания» (ср. у Щедрина в письме к Анненкову от 1 ноября 1876 года: «Черняев с своими добровольцами разъясняет перед лицом Европы, что такое господа ташкентцы», — XIX, 79). Но писатель указал на расхищение «сундука» неправительственными «господами ташкентцами» и разгадал происки «жадного капитала», помышлявшего о барышах на свинине. Успенский не говорит, что добровольческое движение возглавляется вчерашними крепостниками, но он прекрасно разглядел махровые, дорого стоящие, «цветы крепостного права» (журнальный текст «Писем») в действиях, чувствах и желаниях многих из тех, кто пришел не для славян, а ради своего дела. Автор ясно видит добровольцев из народа и «добровольцев», чуждых народу, и приходит к выводу, что только народная, непоколебимая вера в правоту начатого дела и не пустила турок в Белград.

Добровольческое движение Успенский и рассматривал в первое время как движение народа, как выражение его чувств и стремлений. Писателю чрезвычайно важно было видеть, как народ проявит себя «в действии... как „он“ там за свободу будет...».2 Сербские события еще раз убедили Успенского на опыте масс в том, что Россия нуждается в коренных преобразованиях. Потрясающая сцена жестокого водворения мальчика-серба к хозяину, от которого он сбежал, открывает Долбежникову («Не воскрес») глаза на сущность социальных отношений не только у сербов, но и в России, помогает ему понять, в чем должен состоять смысл жизни человека, озабоченного положением и судьбами народа. Думы Долбежникова о необходимости освобождения сербского «мальчика» подсказывают основную задачу и для родной России. «Мальчик, — говорит Долбежников, — разбил всё мое спокойствие, всё мое здоровье — всё, в одну минуту... Мысль, что теперь нужны не такие войны, была мне совершенно ясна».3

Следует иметь в виду, что вопрос о другой войне был поставлен Успенским в обстановке середины 70-х годов, когда самодержавие вступило на путь реакции, разрешая, по словам Щедрина, под шумок славянского дела издавать губернаторам обязательные постановления, вести борьбу с нигилизмом, завершать политические процессы обязательной каторгой (см. XIX, 78, 80).

Из рассмотренных автобиографических признаний писателя очевидна важность фактов, связанных с его пребыванием за границей. И всё же нельзя односторонне оценивать зарубежные впечатления писателя, только с ними связывать начавшийся перелом в его творчестве. Содержание и смысл идейно-художественной эволюции Успенского с 1873 года останутся неясными, если не учесть тех итогов, к которым писатель пришел, изображая в предшествующий период русскую пореформенную действительность. Уже в «Разоренье» ощущалось назревание мучительных для писателя и его

- 296 -

героев вопросов: что делать? как вывести народ на путь сознательных поисков счастья?

Реализм Успенского 70-х годов проникнут публицистическим пафосом, который отсутствовал в его художественных произведениях 60-х годов. Нарастание публицистики в творчестве Успенского, изменение его манеры были замечены современниками писателя. Как правило, современная писателю, да и последующая либеральная и реакционная критика осуждала Успенского за публицистику и была не в состоянии понять органичности в переходе автора к новому, художественно-публицистическому жанру, раскрыть своеобразие связи в нем публицистики и художественности. О публицистике Успенского обычно толковали как о начале постороннем художественному творчеству, враждебном ему. Между тем Успенский сумел публицистику возвести в степень подлинного искусства слова. Писатель создал новый тип литературного произведения, в котором слияние публицистических и художественных начал проникает во все компоненты произведения: в композицию, в характеристики персонажей, в обрисовку быта, в освещение фактов и событий. В области композиции это выражается в том, что Успенский теперь в художественные очерки и рассказы широко вводит в разнообразных формах публицистику. В одном случае он дает публицистическое вступление к последующему художественному изображению («Хочешь-не-хочешь»), в других произведениях Успенский завершает художественный рассказ публицистическим резюме («Кормилица», «Неизлечимый» и др.). Наконец, публицистическая струя в некоторых произведениях врывается в беллетристическое повествование (например, рассуждения автора о «Похождениях Рокамболя» или о романах, посвященных «новым людям» в повести «На старом пепелище»). Успенский создает и более полное, всестороннее слияние публицистических и художественных частей произведения («Больная совесть», «Парамон юродивый», «Шила в мешке не утаишь»). Композиция публицистических произведений в свою очередь осложняется, вбирая в себя художественные элементы. В этом отношении особенно характерны «Письма из Сербии» (например, в главе «Перед отъездом»). Заключительная часть «Больной совести» (факты из области «ни да ни нет») также развертывается художественно: встреча с «приятелем», посещение деревни, «неокончательный» монах, в журнальном тексте — образ Ивана Николаевича.

В соответствии с общими изменениями в реализме Успенского возникли и другие новые черты его стиля.

Так, присущая Успенскому сила в изобразительности и выразительности теперь направлена на то, чтобы раскрыть «жизненную суть». Во всем блеске этот талант автора развернулся именно в 70-е, а особенно в 80-е годы. Суть факта, явления, процесса Успенский дает обнаженно, с предельной сжатостью и насыщенностью. Успенский умеет в двух-трех словах образно определять сущность изображаемого. Говоря в повести «Голодная смерть» о первых проблесках разбуженного книгами самосознания Федюшки, автор включает в публицистический рассказ мимолетный художественный образ: «Нежное что-то было пробуждено в этом засыпанном снегом горя сердце, нежное, как подснежный цветок...» (IV, 264). Такая способность автора к художественно-концентрированному изображению открывала широкие возможности для ввода в публицистическую ткань мимолетных, но очень важных художественных элементов, которые обогащали публицистику, углубляли ее содержание, делали значительнее воздействие произведения на читателя. Под влиянием публицистики преобразуется и юмор Успенского 70-х годов. В юмористические характеристики Успенский вводит социальные и экономические понятия и определения, которые, органически сливаясь с комическим образом,

- 297 -

раскрывают его как бы методом научного исследования. Так, создав комический образ «Лира-мужика», писатель далее показывает, что происходит, когда перед таким распоясовцем является «трехмиллионный бюджет» «питательной ветви» (т. е. железной дороги). В рассматриваемую комическую характеристику вплетаются и другие экономические понятия: «расходы», «проценты», «пониженный тариф», «чистый убыток» (IV, 36, 37). Сфера юмора таким образом расширяется: из области быта, психологии и поведения он распространяется и на область изображения экономических отношений,1 жизни народов, социальных групп, «толпы».2

В создании художественно-публицистического жанра отразилось стремление Успенского, большого художника-новатора и общественника, ответить в боевой и доступной форме на актуальные запросы своего времени. Писатель видел, что трудящиеся нуждаются в том, чтобы их вели к свету, разъясняли, где настоящая правда и в чем заключается подлинное счастье. Интеллигенция, обязанность которой состоит в том, чтобы работать для народа, нуждается в сильном, искреннем и сердечном слове, способном пробудить и поднять, воодушевить на общественное служение. В соответствии с этим, говоря словами М. Е. Салтыкова-Щедрина, художник обязан стать «в прямые отношения к читателю» (X, 58). Успенский 70—80-х годов убеждается, что для лучшего освещения общественных потребностей его времени необходимо создание литературно-художественных произведений особого типа. В письме к А. В. Каменскому из Парижа от 9 мая 1875 года он определяет свою новую манеру, связывая ее с задачами современности: «Я решил всё, что думано и что есть у меня в башке теперь, привести в некоторый порядок и печатать так, как думается в самой разнообразной форме, не прибегая к крайне стеснительным3 в настоящее время формам повести, очерка. Тут будет и очерк, и сценка, и размышление, — приведенные... в некоторый порядок, т. е. расположенные так, чтобы читатель знал, почему этот очерк следует за этой сценой» (XIII, 156—157). Характеризуя далее манеру своих будущих работ для журнала А. Каменского («Библиотека дешевая и общедоступная»), Успенский замечает, что «тут будет при случае и Париж, и деревня, и Петербург». В этом же письме он признается, что с романом (речь идет об «Удалом добром молодце») ему «некогда возиться, и я решился — кончить этого рода работой».

Успенский в рассматриваемый период создает произведения («Там знают», «Больная совесть», «Заграничный дневник провинциала», «Шила в мешке не утаишь» и др.), цементирующим началом которых является волнующая писателя проблема (например, «больная совесть»). Она объединяет ряд самостоятельных очерковых зарисовок и зачастую сформулирована в заглавиях: «Больная совесть», «Люди среднего образа мыслей», «Мученики мелкого кредита», «Умерла за „направление“», «Неплательщики» и другие. Присущая Успенскому способность схватить в одном выражении или слове сущность изображаемого им явления, события, действительности в целом проявится с особой силой и в 80-е годы, когда писатель обратится к анализу экономических и социальных процессов, политических условий жизни.

- 298 -

Характеризуемый период в творчестве Успенского получает соответствующее выражение и в его литературно-эстетических принципах. Художник слова, считает Успенский, во-первых, должен стать «истинным духовным отцом пробужденного сознания» в толпе (VI, 29). Литература, правдиво изображая жизнь народа, близкий ему мир, призвана к тому, чтобы помочь массе чуек и армяков избавиться от невежества и выйти к свету. В этой идее Успенский следует за Н. Г. Чернышевским, говорившем о себе, как об авторе «Что делать?», что ему «не до прикрас... потому что он всё думает о том, какой сумбур у тебя <«доброй публики»> в голове, сколько лишних, лишних страданий делает каждому человеку дикая путаница твоих понятий... ты так немощна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове» (XI, 11).

Во-вторых, утверждает Успенский, литература, говоря правду о народной жизни, обязана воодушевлять на служение народу. Писатель должен быть творцом вдохновляющего слова. Герой «Трех писем» просит автора записок написать ему «что-нибудь сильное», такое, что бы «высоко поднимало душу», укрепляло «веру в трудное дело», «побольше о служении, о презрении к мелочам жизни», о том, как надо «отдавать свою жизнь» на «чужие дела, несчастья» (IV, 312, 315).

В 70-е годы Успенский не ограничивается выражением любовного сочувствия к трудящимся, скорбным изображением их бедственного материального положения и духовной заброшенности. От горячего сочувствия к народу писатель в 70-е годы переходит к проповеди практического служения Народу. В соответствии с этим у художника появляются новые определения и характеристики, новые лица и проблемы: «общественный деятель», «общественный труженик» («Хочешь-не-хочешь»), «боец против неправды» («Хорошая встреча»). Подчеркнем, что категории «правда», «неправда» («сущая правда» — в повести «Хочешь-не-хочешь», «простая правда» — в очерке «Неплательщики») имеют у Успенского конкретное, отчетливо демократическое содержание. «Заболеть сущей правдой» на художественно-публицистическом языке Успенского означало: проникнуться нуждами и страданиями народа, ощутить неудовлетворение такой деятельностью, которая не служит обществу, народу, побороть в себе «зверя», т. е. жить не во имя «своей берлоги», а ощутить любовь к другим. Успенский впервые в 70-е годы употребляет и понятие «народное благо», которое в его публицистике 80-х годов явится одним из основополагающих.

Писатель говорит (впервые в «Прогулке», 1871) о появлении у некоторых его героев («Голодная смерть», «Три письма», «Хорошая встреча», «Хочешь-не-хочешь») потребности «идти заступаться, жертвовать, радовать, чтобы радоваться самому,...жить для „чужих“» (IV, 98). «Хочу делать пользу, — говорит Вася, — всем..., сколько на свете бед, горя...» («Хорошая встреча», IV, 589).

В художественно-публицистических средствах Успенского 70-х годов видна избранная им цель — служение народу, которая стала для него руководящей. Как правило, писатель определяет общественный и нравственный облик изображаемого лица с точки зрения его отношения к народу. В этом плане показательны его итоговые характеристики уже в «Прогулке»: «...как определить эту гуманность, образованность, которая повсюду вносит с собой уныние и грусть?..» (III, 511; ср. в очерке «Люди среднего образа мыслей»).

В 70-е годы Успенский выводит, начиная с «ритора» в рассказе «Прогулка», галерею лиц, которые уже сознательно и практически служат народу или считают такое служение целью жизни. Таковы учительница

- 299 -

Абрикосова («Неизлечимый»), юноша Вася Хомяков («Хорошая встреча»), Долбежников («Не воскрес»), иностранец («Три письма»), гимназист («Хочешь-не-хочешь), Федюша («Голодная смерть») и другие.

В воспоминаниях Безнадежного («Три письма», 1876) Успенский устами героя декларирует необходимость перехода от сочувствия к практическому служению народу. «Червь любви к ближнему» (а это понималось «иностранцем»1 конкретно, как любовь к тому, кто трудится и страдает) «проточит» всё сердце и «докажет, что сочувствие со стороны — не вся правда» (IV, 322). Здесь писателем сформулирована одна из основополагающих его идей 70-х годов, опираясь на которую он будет вести борьбу с реакционно-либеральными теориями народолюбия («слития»), с поверхностным и созерцательным, сентиментально-идиллическим изображением народа в литературе. Идеологически и нравственно писатель с теми, кто умел доказывать свою любовь к народу делом, кто умел во имя народа действовать решительно и прямо («Не воскрес», «Хорошая встреча», «Умерла за „направление“»).

Во имя каких же идей герои Успенского служат или думают служить народу? Первоначальная формула этих идей дана (правда, иронически по отношению к тем, кто ее провозглашает) в третьей части «Разоренья»: «помогать народу». В следующем произведении, в «Прогулке» (1871), «ритор» конкретизирует, но без иронии автора, эту задачу: «Я знаю народ, я готов работать без жалованья... — нужно пробуждать в народе хорошие качества... Они есть...» (III, 499).

В статье о Ф. М. Решетникове (1873) Успенский указывает на пробуждение под влиянием мастерового Екатеринбургского монетного двора у автора «Подлиповцев» потребности «приносить ближнему <в другом месте статьи — «русскому народу»> пользу, помощью другой не менее сильной и настоятельной потребности — литературной деятельности» (IV, 437). В 1874 году в повести «Очень маленький человек» речь о «пользе» Успенский вкладывает в уста Феди, который готов умереть во имя защиты «несчастного народа». И его слово, подчеркивает писатель, «вполне живое, нераздельное с ним и поэтому непременно что-нибудь значит» (IV, 506). Этого качества и не хватает «читателю», кающемуся помещику-народолюбцу, которому автор противопоставляет юношу. Последнему вторит сельская учительница Абрикосова: «Я сознаю, что всю душу надо отдать на помощь бедному, и что могу, делаю для него...» («Неизлечимый», IV, 213; ср. в рассказе «Хорошая встреча»: «готов отдать душу за обиженного человека», — IV, 594). В 1876 году Успенский в свои (приведенные выше) суждения о служении народу вносит очень важную мысль о том, что работа для других должна стать «задачей жизни», в такой работе — источник счастья, радости, «в этом все». Эту мысль Успенский проводит, например, в очерках «Хочешь-не-хочешь» (1876). Нужно «идти заступаться» (в этом смысле жертвовать собой), «радовать, чтобы радоваться самому».

Аналогичные идеи о служении Успенский высказывает и в других произведениях 70-х годов: в «Письмах из Сербии», в рассказе «Не воскрес», в статье о Н. А. Демерте. В образах геров, отдавшихся служению народу, Успенский подчеркивает ряд характерных особенностей. Им присуще единство

- 300 -

слова и дела, они чужды раздвоению, отвлеченному пониманию жизни, болезни совести и сердца. Служение народу для них — внутренняя живая потребность, которая осуществляется в будничных делах, в заботах о конкретных людях. Наконец, их деятельность в народе основывается на изучении «самой сути народной жизни». Никаких планов, обычных для народника-интеллигента, попавшего в народную среду, положительные герои Успенского не исповедуют.

4

Успенский, опираясь на опыт своих зарубежных наблюдений, обратился в 70-е, а затем и в 80-е годы к критике буржуазной демократии и западноевропейского капитализма. Его характеристики и оценки зарубежной действительности всегда отличаются меткостью, оригинальностью и смелостью. Как великолепна, например своей проницательностью зарисовка писателем Стамбула в очерке «В Царьграде». В Европе, говорит Успенский, идет жизнь, а в Турции исполняются только приказания. Турция потеряла самостоятельность, затерялась на задворках Европы, превратилась в «задний двор» Парижа и Лондона. И вся эта «гниль» держится силою штыков (X1, 431, 433).

В очерках «Мечтания» и «С человеком тихо» писатель высмеял грабительскую колониальную политику Англии, техническая изобретательность которой рассчитана только на то, чтобы превратить население колоний в «раба, поденщика, трудящегося не для себя» (IX, 135). Английские купцы «подсылают флот с пушками и начинают выбивать недоимку из мужиков Египетской губернии» (VII, 416). Автор «Горького упрека» с гневом говорит о франко-прусской реакции, о ее борьбе против Коммуны. Успенский обличал реакционное пруссачество и немецкую военщину, захватнический характер развязываемых ею войн. Он, как и М. Е. Салтыков-Щедрин, с тревогой за судьбы человечества и мира говорил о милитаристской Германии. Как о «знамении времени» сообщает Успенский в очерке «Пока что» о том, что немецкие националисты преподнесли Бисмарку «железный букет» (X2, 406).

Если бисмарковская Германия несла в международную жизнь агрессивные планы, а Англия грабила свои колонии, то «демократическая» Франция выступила носительницей другого знамения современного ему века. Во Франции наиболее ярко сказались паразитизм буржуазного строя, опошление буржуазного искусства и тех гуманных, свободолюбивых идей, которые она же сама когда-то провозгласила. Писатель чувствовал ограниченность буржуазных принципов, объявленных французской революцией 1789 года. Революция, пишет автор, уверив «бедный рабочий класс», что «он — не скот, а человек, всё-таки до сей минуты не дала ему уюта, а оставила одного среди пустой площади и сказала: „ну, брат, теперь живи, как знаешь“» (IV, 119). «Свобода, равенство, братство, — говорит писатель в очерке об Ашинове и Буланже, — и сейчас начертано на каждом „фартале“» (XI, 559), но туда полицейские тащат за шиворот «свободных» граждан. И Успенский осуждает этот лицемерный мир, прикрывающий ложь красивыми, но пустыми словами: «Хороши слова, но неопрятны дела» (XI, 559). В «Заграничном дневнике провинциала» писатель беспощадно, метко и прозорливо вскрыл лживость буржуазной демократии, обнажил всю механику парламентских порядков, буржуазной политики. Писатель не верит буржуазной демократии, видит ее вырождение и не признает за ней будущего. Характеризуя французскую политическую жизнь 70-х годов, Успенский, как бы перекликаясь с Герценом 60-х годов, приходит к безрадостному выводу: «Итак, покуда ничего еще и ниоткуда не грядет» (VI, 62). Хорошие люди, вроде Распайля,

- 301 -

просидевшего большую часть своей восьмидесятилетней жизни в тюрьме, сходят со сцены, а их место занимают господа, подобные Гамбетте. В резких чертах и в противовес русской либеральной печати Успенский развенчивает карьеру главы республиканской партии Гамбетты. Писатель говорит о том, что наступит день, когда депутатов, подобных Гамбетте, избиратели привлекут к ответственности и спросят: «сделали ли вы что-нибудь из того, о чем трубили в ваших программах?.. Нет, — ответите вы, — ничего этого мы не делали. Мы просто были умны и вели себя умно, так умно и точно, что сенат решительно уже не примечает нашего существования» (VI, 63).

Создатель «Заграничного дневника провинциала» разгадал отвратительное существо буланжизма. Палач Парижской Коммуны и проповедник реванша, генерал Буланже («генерал Реванш») в 1886—1887 годах оказался военным министром Франции. Успенский показывает истинный смысл политической жизни Франции этих лет. Идет будто серьезная и возвышенная борьба, слышатся «великие слова», которые кружатся вокруг имени Буланже, произносятся горячие речи, но за этой шумихой прячутся только интересы капитала. Буржуазия изменила «великим словам», буржуазно-демократическим свободам, сделала их орудием обмана народа. Но от этого, считает писатель, эти слова не должны бесплодно исчезнуть.

Успенский знал не только Европу фабрикантов и банкиров, узурпатора Наполеона III, хищного Бисмарка, но и Европу трудящихся, мир рабочего класса, который вступил в борьбу. Писатель видел напряженность социально-экономических отношений в западноевропейском мире и ждал, по свидетельству современников, что в нем должно «кое-что случиться». Успенского воодушевлял факт начавшейся борьбы трудящихся Западной Европы, он верил, что придет время, когда рабочие разогнут спину, они в дни Парижской Коммуны уже испытали ощущение жить «полной грудью», хотя их борьба и не привела пока к победе. Никогда не забывая о том, что в самом существе европейского буржуазного общества таится «смертельная язва», Успенский не отрицал и того, что некоторые зарубежные народы сумели в условиях буржуазной демократии завоевать и отстоять для себя определенные права, которыми не пользуется русский народ, живущий в условиях самодержавно-чиновничьего режима.

Судьба трудящихся, будь то русский или западноевропейский рабочий, крестьянин, трудовой «черный» люд вообще, — предмет раздумий и интересов Успенского и в 70-е годы. В конце 70-х годов, начиная с первого крестьянского цикла «Из деревенского дневника» (1877—1879), у писателя появился, хотя и мимолетный, но характерный для его будущих исканий «редкий экземпляр „крестьянина“ в полном смысле этого слова», Иван Афанасьев, человек, «который неразрывно связан с землею и умом, и сердцем» (V, 54). В первом очерковом цикле о деревне Успенский не развернул этот образ, и не он стоит в центре его внимания. Но писатель любовно говорит о присущих Ивану Афанасьеву чертах настоящего крестьянина. О своем обращении к деревне Успенский сообщает в «Автобиографии». «Затем, — признается художник, — подлинная правда жизни повлекла меня к источнику, т. е. к мужику» (XIV, 579). После возвращения из-за границы (1876) писатель поселился в Новгородской губернии, на Волхове, в деревне Сопки, а в 1878 году занял место счетовода в крестьянском ссудно-сберегательном товариществе в Самарской губернии. Позже, покинув Самарскую губернию, Успенский жил на мызе Лядно, около станции Чудово, а в 1881 году купил небольшой дом в том же районе, в деревне Сябренцы. Опираясь на личные длительные наблюдения, Успенский в конце 70-х — начале 80-х годов создает

- 302 -

произведения, посвященные русской пореформенной деревне: «Из деревенского дневника» (1877—1879), «Крестьянин и крестьянский труд» (1880), «Власть земли» (1882).

Западноевропейская реакция 70-х годов, бедственное положение трудящихся и ужасы капитализма вызывали у писателя горькие чувства, приводили его к безрадостным выводам, В поисках «подлинной правды» он обратился к русскому мужику, к строю народно-крестьянской жизни. Но при ближайшем его знакомстве с русской деревней оказалось, что сила рубля здесь также велика, что погоня за копейкой успешно соперничает с силой привязанности Ивана Афанасьева к земледельческому труду.

Не следует забывать, что работа Успенского над крестьянскими циклами (1877—1882) совпадает с кануном, развертыванием и затуханием революционной ситуации. Одним из признаков революционной ситуации конца 70-х — начала 80-х годов явились обострение бедствий и усилившееся обнищание основных масс крестьянства, что было вызвано капитализацией деревни и аграрным кризисом конца 70-х годов, обременением крестьянства дополнительными налогами в связи с войной 1877—1878 годов, плохим урожаем 1879 года и катастрофическим недородом 1880 года. Русско-турецкая война оживила у крестьян мечты о земле. Слухи о новом положении, толки по губерниям о новом сплошном переделе земли, поджоги помещичьих имений стали обычным явлением. Еще до военных событий, в 1873 году, страшный голод постиг Самарскую губернию, которую Успенский будет изучать через 4 года. Катастрофа 1880 года вновь разразилась в Самарской губернии, особенно была тяжела зима 1880—1881 года. В этих условиях в крестьянских массах наблюдалось брожение, ожидание «прирезки», возмущение действиями администрации. Всё это нашло отражение в крестьянских очерковых циклах Успенского. Наметился и подъем крестьянского движения, одним из ярких проявлений которого явилось сопротивление крестьян в конце 70-х годов в родных Успенскому краях — в селе Люторичи Епифановского уезда Тульской губернии.

Крестьянский вопрос после некоторого ослабления внимания к нему в конце 60-х годов вновь со всей остротой встает в русской журналистике 70-х годов. «Отечественные записки» уже в 1876 году подчеркнули, что вопросы деревенской жизни начинают вновь и с еще большей силой привлекать всеобщее внимание.1 Указанные факты не могли не оказать влияния на идейные искания, творческие интересы и нравственное состояние Успенского, тем более, что, в отличие от многих своих современников, он постоянно интересовался положением дел в деревне, не предавался оптимизму, считая, что основные деревенские нужды не удовлетворены.