159

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

160

161

1

Классик русской и мировой сатиры, один из величайших русских писателей, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии.

Семья, в которой он рос, весьма полно отразила в своем быту условия и процессы русской жизни того времени.

Отец писателя, Евграф Васильевич Салтыков, происходивший из старинного дворянского рода, женился на дочери богатого купца. Мать Салтыкова, Ольга Михайловна, внесла в обломовскую атмосферу скудеющего дворянского поместья дух приобретательства и предпринимательства. Она была помещицей-купчихой, у которой крепостнический деспотизм соединялся с крепкой хваткой буржуа-накопителя. Надо добавить, что для применения этих качеств Ольга Михайловна, удесятерившая состояние семьи, нашла простор в своем уезде, где нарождающиеся капиталистические отношения были уже достаточно сильно выражены. В рамках крепостнической системы эти отношения приводили к усиленной эксплуатации крестьянства, выжиманию из него не только средств к привольной дворянской жизни, но и для коммерческих операций. По воспоминанию современников, крепостное право доходило здесь «до ужаса». Все «прелести» крепостной кабалы Салтыков «видел в их наготе».

Отец сатирика, человек по тому времени довольно образованный, был ханжой и крепостником. В мир низменных интересов семьи он не внес никакого облагораживающего начала. Дом Салтыковых не знал ни той внешней культурности, особенно в быту, ни эстетических интересов, которые были свойственны другим помещичьим семьям и не свободной от позора крепостничества. Чуткой юной душе и быстро развивающемуся уму будущего писателя ничто не мешало осознать страшную неправду окружающей жизни. О своем детстве сатирик вспоминал как о безрадостном и лишенном поэзии: суровая и жадная рука матери ощущалась непрестанно и, конечно, больше всего «повинными работе» крепостными людьми.

«Я слишком близко видел крепостное право, — писал Салтыков впоследствии, — чтобы иметь возможность забыть его. Картины того времени до того присущи моему воображению, что я не могу скрыться от них никуда...».1

Крепостнические нравы давали себя чувствовать и внутри семьи Салтыкова: «А знаете, с какого момента началась моя память?» — говорил Щедрин С. Н. Кривенко. — Помню, что меня секут, кто именно не помню, но секут как следует, розгою...».2

162

В родительском доме Салтыков был одинок. Он не любил своей семьи и ее быта и всецело был на стороне крепостных.

В 1836 году, десяти лет от роду, Салтыков поступает в Московский дворянский институт, в который был преобразован Московский университетский пансион. Славные вольнолюбивые традиции этого учебного заведения, из которого вышло столько крупных деятелей русской культуры, еще были живы в Дворянском институте, когда там учился Салтыков, и оказали свое влияние на его развитие. Здесь открылся ему новый мир — мир русской поэзии, литературы, и он навсегда полюбил этот мир, столь противоположный тому, что окружало его в детстве.

Через два года Салтыков как один из лучших учеников был переведен в Царскосельский лицей (в 1844 году переименованный в Александровский), где некогда учился величайший русский поэт А. С. Пушкин. Салтыков неохотно отправлялся в это привилегированное учебное заведение, хотя попасть туда считалось большой удачей. Но уже в Дворянском институте юный Салтыков думал не о карьере сановника, а об университете и просил мать оставить его в институте, на что она, разумеется, не согласилась.

Шесть лет провел Салтыков в лицее. Здесь его развитие пошло быстро вперед. Недаром он прослыл среди своих товарищей-аристократов «умником», далеким от них по своим интересам и способностям. В стенах лицея он встретился со своими будущими врагами — будущими министрами, губернаторами, дипломатами. Но здесь же возникли у него связи, имевшие большое значение для его идейного роста. Салтыков сблизился с учившимся тогда в старших классах Буташевичем-Петрашевским. В лицее же испытал будущий писатель влияние «пламенного слова» Белинского, духовным воспитанником которого считал себя всю жизнь. Здесь же стал он писать. Традиции стихотворства были очень сильны в учебном заведении, прославленном Пушкиным. Каждый класс имел своего преемника великого поэта; одним из таких преемников считался и Салтыков.

Дошедшие до нас стихи Салтыкова отмечены сильным влиянием Лермонтова и других поэтов той эпохи и свидетельствуют о большой начитанности юного автора в русской и зарубежной литературе. Колорит этих стихов мрачен, и вряд ли можно считать эту мрачность напускной или только навеянной литературными образцами. Рано ознакомился Салтыков с темными сторонами русской действительности своего времени. Такие стихи, например, как «Младенческие грезы какой-то тайной грустию полны», выражали подлинные переживания молодого поэта.

Стихотворения Салтыкова печатались в солидных журналах (первое его стихотворение «Лира» появилось в 1841 году в «Библиотеке для чтения». Большая часть опубликованных стихов печаталась в плетневском «Современнике» за 1844—1845 годы). Однако по выходе из лицея Салтыков перестал писать стихи. Очень строгий к себе, он не любил вспоминать о них впоследствии, а если и вспоминал, то как о ребячестве.

По окончании лицея Салтыков поступает в 1844 году на службу в канцелярию Военного министерства. Служба тяготит его. Теперь ничто уже не мешало более полному сближению его с той революционно настроенной молодежью, которая, воспитавшись, как и он, на статьях Белинского, жила наиболее передовыми идеями современности. На склоне дней Щедрин вспоминал, что идеи эти — идеи утопического социализма — внушили ему уверенность, что «золотой век» не позади, а впереди. Уверенность в достойном человечества будущем заставляет думать о том, как его приблизить. Работать для такого будущего он считает долгом всякого мыслящего человека. В условиях русской действительности это означало борьбу с крепостничеством.

163

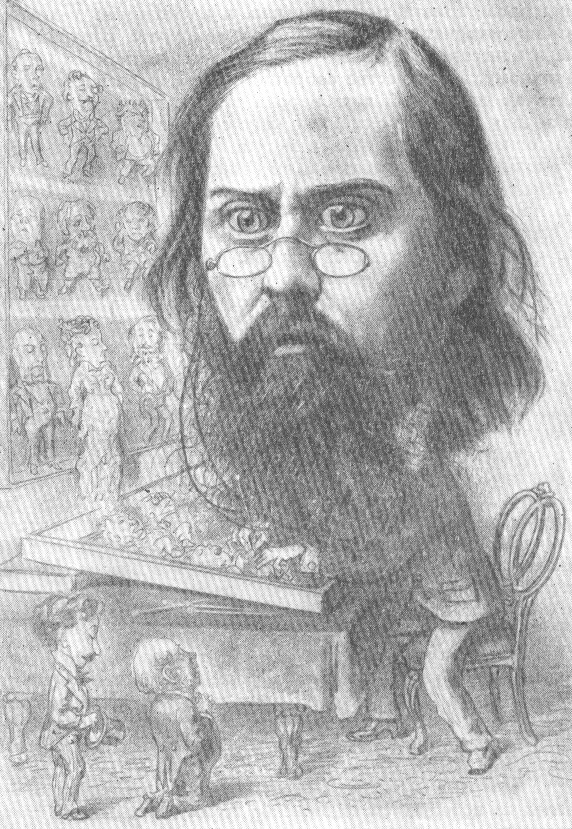

М. Е. Салтыков-Щедрин.

Литография Дейнерта с портрета 1850-х годов.

Салтыков входит в круг Петрашевского, своего старшего товарища по лицею, жадно поглощает сочинения утопистов: Сен-Симона, Фурье, Кабе, Консидерана и других, изучает политическую экономию. За четыре года жизни в Петербурге он приобрел солидные знания в области общественных наук. Его мысль, всегда самостоятельная и независимо критическая, окрепла. В кругу передовой молодежи он скоро определяет свою собственную позицию. Он расходится с Петрашевским и сближается с подававшим большие надежды критиком В. Майковым и столь же молодым и одаренным экономистом В. Милютиным. Разногласия с Петрашевским, которому был столь многим обязан в своем развитии, повидимому объясняются весьма рано обозначившимся критическим отношением молодого Салтыкова к утопистам, в особенности к фурьеризму. Отрицание исторической роли масс и революционных методов

164

борьбы за новое общественное устройство, характерное для утопистов, не могло звучать убедительно даже для молодого Салтыкова. В то же время Салтыков был далек, как показывает его советский биограф С. А. Макашин, от либерально-реформистских иллюзий. Салтыков прошел ту школу, которую с 1848 года начал проходить Чернышевский.

Оставив стихи, Салтыков обратился к прозе и на первых порах — к прозе самой «смиренной» — к рецензированию книг, главным образом имеющих отношение к воспитанию, которым всегда особенно интересовались просветители.

Лейтмотив этих рецензий — отрицание воспитания, оторванного от жизни, культивирующего нездоровую мечтательность, предрасполагающего к тому, что позже получило наименование обломовщины. Автор имеет в виду дворянское воспитание, готовящее «лишних людей».

Рецензии молодого Салтыкова отличаются зрелостью мысли и стиля. Даже в их лексике встречаются уже обороты, которые впоследствии будут названы «щедринизмами». Враг бесплодной мечтательности и эстетического дилетантизма, рецензент высоко ценит подлинное искусство, восстает против его вульгаризации, проявляет тонкий вкус и высокую культуру. В этом отношении любопытна рецензия на «Рассказы детям из древнего мира» Ф. Беккера. Она свидетельствует о серьезных размышлениях ее автора об искусстве и его задачах. Отвергая эстетизм сторонников «чистого искусства», молодой Салтыков чужд и узко утилитаристского подхода к поэзии: «...нет более просветляющего, — пишет он, — очищающего душу чувства, как то, которое ощущает человек при знакомстве с великим художественным произведением. Разумеется, осязательной, непосредственной пользы от этого знакомства не может быть, но и смешно было бы под словом „польза“ разуметь исключительно один материальный, наглядный результат. Разве не великая для человека польза в том, что художественное произведение приводит его к сознанию собственных его сил, что оно вызывает их, возбуждает к деятельности и открывает ему новый, необъятный мир, который до того времени оставался незатронутым, незамеченным...» (I, 353).

Будущий великий писатель отчетливо сознает большое значение художественной формы как необходимого условия идейного воздействия литературы.

В ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1847 год печатается первая повесть Салтыкова «Противоречия» под псевдонимом М. Непанов. В марте 1848 года в том же журнале появилась его новая повесть «Запутанное дело» под инициалами М. С.; эта повесть привлекла внимание передовой молодежи своей идейной направленностью. Ее заметили, по-своему, представители правительства и даже сам царь. Опубликование «Запутанного дела» совпало с революцией 1848 года на Западе, сильно испугавшей Николая I и тех, кто его поддерживал. Произведение, столь ярко отразившее и выразившее возбуждение умов, вызванное как событиями в Европе, так и крестьянскими волнениями в самой России, было признано секретным комитетом «по ревизии литературы» (слова Салтыкова) наиболее резким проявлением пагубного вольномыслия. Салтыкову грозила солдатчина. Военный министр Чернышев был взбешен, что такой крамольник служил в его канцелярии. Дело кончилось ссылкой в Вятку за «вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие».1 Эта

165

мотивировка принадлежит самому Николаю и, как свидетельствует приведенный С. А. Макашиным документ, относится не только к «Запутанному делу», но и к «Противоречиям». Самодержавие обнаружило здесь верное чутье: вступал в литературу действительно опасный его враг. Отправляя Салтыкова в Вятку «для службы», царь и его сатрапы отнюдь не намеревались когда-либо вернуть его оттуда. Лишь после смерти Николая I явилась для Салтыкова возможность освобождения. Ему пришлось провести в Вятке без малого восемь лет, самых тяжелых в его жизни.

Но Салтыков не стал одним из тех «лишних людей», которых изобразил в своих «Талантливых натурах». Его молодая, жаждавшая деятельности натура, его страстное желание принести пользу своему народу не могли не проявить себя и в тех условиях. Очень характерна для служебной деятельности Салтыкова в ту пору история с так называемой «Камской оброчной статьей», иначе говоря, государственным земельным участком в Вятской губернии. Он пересдавался малоземельным государственным крестьянам частными арендаторами, захватывавшими путем подкупа чиновников эту землю в свои руки. Границы ее не были установлены, чем пользовались в своих интересах купцы и кулаки, снимавшие ее у казны: они взыскивали с крестьян плату и за исконные участки последних, как за якобы принадлежавшие к «Камской статье». Вследствие этого возникали постоянные тяжбы с крестьянами, которые обычно решались не в их пользу. Недовольство нещадно эксплуатируемых крестьян перешло наконец в открытый протест. Когда истек срок аренды, они отказались уйти с «Камской статьи», к которой обычно причисляли и часть крестьянской земли.

Для ликвидации «беспорядков» был отправлен с воинской командой Салтыков. Благодаря ему дело обошлось без кровопролития. Салтыков встал на сторону крестьян. В своем рапорте он доказывал их право на «Камскую оброчную статью», которую они в течение десятков лет очищали от леса. Начальство, конечно, не согласилось с Салтыковым.

Как показывает типичный для того времени исход этого и других дел, существенных результатов в пользу крестьян Салтыков не достиг и достичь не мог, что скоро понял и сам. Но тысячи верст, которые он исколесил «по казенной надобности», дали ему громадный и драгоценный для писателя-реалиста опыт. Салтыков, пожалуй, один во всей русской литературе своего времени изучил так основательно и широко, на самой непосредственной практике, взаимоотношения бюрократического аппарата с народом. Плодом многолетних наблюдений, накопившихся за время ссылки, и явились «Губернские очерки», задуманные, а может быть, как предполагают, вчерне набросанные еще в Вятке.

«Губернские очерки» выдвинули М. Е. Салтыкова-Щедрина в первые ряды русских писателей. Хотя они и печатались в умеренно-либеральном «Русском вестнике» за 1856—1857 годы, но когда вышли отдельной книгой, не осталось никаких сомнений, что новая крупная сила появилась на левом фланге русской общественности. Правда, Щедрину предстояло еще пройти через период изживания иллюзий. Таким периодом явились годы подготовки к реформе и самой реформы. Это годы созревания Щедрина как революционно-демократического сатирика.

После неудачной для царизма Крымской войны казалось, что растерявшееся на первых порах правительство не будет противиться прогрессивным стремлениям. В связи с подобными ожиданиями, естественно, ожили иллюзии служения народу во враждебном народу лагере, в которых Щедрину пришлось разочароваться на своей вятской службе. Эти утопические иллюзии поддерживались тем, что правительство Александра II не только вернуло

166

Салтыкова из ссылки, но привлекло его к государственной работе, вплоть до назначения вице-губернатором сперва в Рязани (1858), затем в Твери (1860). Назначение передового писателя, бывшего ссыльного, на ответственные административные посты свидетельствовало и об испуге, и о попытке власть имущих обмануть общественное мнение.

Салтыков развил энергичную деятельность администратора, отстаивающего интересы закрепощенных масс. «Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа. Очень, слишком даже будет!»1 — заявил он подчиненным. С присущей ему настойчивостью борется он со всякими злоупотреблениями помещичьей власти. Однако скоро на горьком опыте он убедился, что никакие чины, звания и должности не помогут администратору в его деятельности, если она направлена в пользу народа. Салтыков встретил противодействие и сверху — от высшего начальства, и снизу — от своих же подчиненных.

Встревоженные помещики стали сплошной стеной против беспокойного вице-губернатора, которого они прозвали вице-Робеспьером, в Петербург посылались доносы и протесты. Для Салтыкова создалась невыносимая обстановка, и в 1862 году он оставил службу и вошел в редакцию «Современника» в самый критический для органа революционной демократии момент: «Современник» был приостановлен на восемь месяцев, Чернышевский заточен в Петропавловскую крепость, либералы объединялись с крепостниками, реакция перешла в наступление по всему фронту. В это время под влиянием происходящих событий Щедрин преодолевает иллюзии о возможности мирного устранения общественного зла и убеждается в неизбежности революционного способа общественных преобразований.

После ареста и ссылки Чернышевского «Современник» стал подвергаться еще более тяжелым цензурным гонениям. Внутри редакции отношения осложнились (разногласия между Антоновичем и Жуковским, с одной стороны, и Щедриным — с другой). В 1864 году Щедрин снова поступает на государственную службу, но уже по другому ведомству — Министерству финансов, где, ему казалось, честные и добросовестные люди нужны при любой политике. Но и эта иллюзия скоро рассеялась. Начиная с 1864 года, когда Салтыков был назначен председателем пензенской казенной палаты, по 1868 год он находится в состоянии непрерывной войны с реакционной администрацией, пытающейся всячески дискредитировать его как лицо «неблагонадежное». В 1866 году его переводят в Тулу, в 1867 году — в Рязань. В результате ряда конфликтов с высшей губернской властью он в 1868 году вынужден оставить службу, на этот раз навсегда.

Выйдя в отставку, Салтыков вступил в редакцию «Отечественных записок», только что перешедших к Некрасову. С 1878 года, после смерти Некрасова, Салтыков становится ответственным редактором этого журнала.

*

В 1884 году правительство нашло подходящий момент для осуществления своего давнего желания: оно закрыло «Отечественные записки». В атмосфере предательства либералов, морального разложения буржуазно-дворянской интеллигенции это легко было сделать. Щедрин горько жаловался, что не раздалось ни одного слова сочувствия со стороны тех, кто причислял себя к прогрессивному лагерю. С закрытием «Отечественных записок» закончилась редакторская деятельность Салтыкова, чрезвычайно значительная

167

в истории русской журналистики и являющаяся также одной из наиболее важных областей громадного жизненного труда писателя.

Доклад министра внутренних дел о прекращении

журнала «Отечественные записки».

Салтыков был идеальным руководителем журнала. Интересы последнего ставил он на первый план, жертвуя порою своим писательским делом. Такая необыкновенная преданность журналу объясняется тем, что он смотрел на «Отечественные записки» как на единственную легальную возможность деятельности в интересах революции, орудие посильного в данных условиях воздействия на общество, орган пропаганды дорогих Щедрину идей. Салтыков — крупнейшая наряду с Некрасовым литературная сила «Отечественных записок» — проводил в них линию Чернышевского и Добролюбова и сдерживал, насколько мог, народнические тенденции своих сотрудников. Деятельность Салтыкова-Щедрина как редактора имела две стороны: одна из них — непосредственная работа с авторами, другая — борьба с цензурой: непрестанное лавирование между расставленными ею повсюду подводными камнями и открытая борьба с ней, конечно, неравная.

Салтыков являлся замечательным редактором потому, что был первоклассным писателем. Корифей и признанный вождь демократической литературы не брезгал никакой «черной работой», никому не поручал правки рукописей своего отдела.

«Он сильно марал и исправлял рукописи..., — рассказывает один из работников редакции «Отечественных записок», — иные страницы и совсем вновь бывали переписаны на полях его рукою».1 Иногда он изымал то или другое действующее лицо и соответственно изменял всё произведение. Не удивительно, что одни и те же авторы в «Отечественных записках» писали хорошо, а в других журналах — дурно.

Но исключительная редакторская активность сочеталась у Щедрина с необычайным тактом. При энергичнейшем вмешательстве в работу авторов, начинающих или не определившихся настолько, чтобы самим отвечать за себя, Салтыков был весьма осторожен, когда имел дело с писателями опытными. Здесь вопрос ставился так: соответствует ли произведение направлению «Отечественных записок», и если он решался утвердительно, то редактор не становился между автором и читателем.

168

Салтыков-редактор не ограничивался беллетристическим отделом. Он читал всю корректуру журнала, но не посягал на самостоятельность редакторов других отделов. Вмешательство Салтыкова ограничивалось здесь лишь теми случаями, когда журналу грозила опасность со стороны цензуры или когда допускалось отклонение от принципиальной линии журнала.

Он умел доверять людям, — писал сотрудник «Отечественных записок» С. Н. Кривенко, — «и не только доверять, но и уступать».1 Он был терпим и внимателен к критике своей собственной работы.

Авторитет Салтыкова как редактора был чрезвычайно высок. С полным правом мог он писать Анненкову вскоре после закрытия журнала: «Наиболее талантливые люди шли в „Отечественные записки“ как в свой дом, несмотря на мою нелюдимость и отсутствие обворожительных манер. Мне — доверяли, моему такту и смыслу и никто не роптал, ежели я изменял и исправлял. В „Отечественных записках“ бывали слабые вещи, но глупых — не бывало... Я Вам скажу прямо: большинство новых литературных деятелей, участвовавшее в других журналах, только о том и думало, чтобы в „Отечественные записки“ попасть. Вот Вам характеристика журнала, и позволяю себе думать, что в этой характеристике я занимал свое место» (XX, 56).

Больше всего отягощала Салтыкова, можно сказать без преувеличения — сокращала его жизнь, борьба с цензурой. Но как ни изнурительна была эта борьба, Салтыков вел ее с удивительной настойчивостью и выдержкой. Потерпев неудачу один раз со своим или чужим произведением, Салтыков под тем или иным видом, отводившим глаза цензоров, возобновлял свои попытки. То же относится к местам, зачеркнутым красным карандашом цензора. Такие места писатель вставлял в другое произведение или проводил изъятое из журнала в отдельном издании, если не в первом, то в каком-нибудь последующем.

Сильнейшим оружием писателя в борьбе с цензурой был щедринский эзопов язык, форма столь же неуязвимая, сколько прозрачная. Благодаря эзопову языку сатира Щедрина не только не притуплялась, но приобретала особую остроту. И это усиливало злобу палачей слова. Взбешенные мастерством эзопова языка, который мешал им придраться непосредственно к Салтыкову, цензоры мстили за свое бессилие журналу, запрещая, вырезывая из отпечатанных книжек другие статьи или объявляя страшные для периодического издания «предостережения». Вот один из примеров.

«Повелось думать, — пишет В. Е. Евгеньев-Максимов, — что предостережение <полученное журналом в 1883 году> было вызвано именно статьей Николадзе, так как только о ней упоминалось в тексте его».2 На самом деле причиной его была XXII глава «Современной идиллии» — глава о политическом процессе в Кашинском суде.

Каково было знать Салтыкову, что он своими произведениями навлекает кару на «Отечественные записки»!..

Но разъяренные ударами своего гениального противника представители власти переходили от обычных «законных» мер к методу «чтения в сердцах», осужденному их же цензурным уставом.

За шестилетие — с 1874 по 1879 год — на каждые десять выступлений Салтыкова в журнале приходилось, по данным Евгеньева-Максимова, четыре цензурных инцидента. Но такими цифрами число изъятий далеко не ограничивается. Многое еще изымалось самой редакцией после просмотра знакомыми

169

цензорами, в частном порядке сигнализировавшими о неизбежности кары при напечатании той или иной статьи.

После 1 марта всё внимание цензуры было направлено на Салтыкова.

Особенно любопытна цензурная история третьего письма «К тетеньке», в котором писатель выступил с разоблачением «Священной дружины». Сознавая большое общественное значение этого письма, Салтыков-Щедрин потратил много усилий, чтобы провести его через цензурные препоны. Он использовал трения между департаментом полиции (Министерство внутренних дел), с одной стороны, и «Священной дружиной», охранительной организацией, в которую входили члены царского дома, — с другой. Борьба шла с переменным успехом. Но общественное значение письма сознавал не только автор, сознавала это и цензура. Представитель последней, приставленный к «Отечественным запискам», обвинил автора письма в том, что он изобразил «не только со смешной, но и с ненавистной стороны стремления охранительной партии к водворению спокойствия и нормального положения в нашем отечестве... Не подлежит сомнению, что статья Щедрина, будучи дозволена, сделается достоянием всей нашей периодической печати».1 Заключение цензора решило вопрос.

В сообщении о закрытии «Отечественных записок» правительство рассматривает их как революционный орган. Указав на участие сотрудников журнала в тайных организациях, оно делает такой вывод: «Нет ничего странного, что статьи самого ответственного редактора, которые по цензурным условиям не могли быть напечатаны в журнале, появлялись в подпольных изданиях у нас и за границей. Присутствие значительного числа лиц с преступными намерениями и в редакции „Отечественных записок“ не покажется случайным ни для кого, кто следил за направлением этого журнала, внесшего немало смуты в сознание известной части общества».2

Закрытие «Отечественных записок» нанесло страшный удар по всему освободительному движению, лишившемуся своего передового печатного органа.

Характеризуя свое состояние после закрытия журнала в «Приключении с Крамольниковым», Щедрин говорит, что «душа его была запечатана», «отнято главное, что составляло основу и сущность... жизни». Никогда не представлял себе Крамольников «даже в воображении... несчастия столь глубокого... Разверзлась темная пропасть и поглотила то „единственное“, которое давало жизни смысл» (XVI, 224). Такой смысл давало Салтыкову-Щедрину постоянное общение с читателем, олицетворявшим для него все те слои русского общества, на которые распространялось благотворное действие литературы. Сатирик лишился, как он говорил, «употребления языка», потерял свою многолетнюю трибуну, с которой по всей России разносилось его пророчески обличительное слово. Всё же он не сдался и с присущей ему энергией продолжал бороться, воспользовавшись тем, что либеральные издания, учитывая выгоду сотрудничества знаменитого писателя, открывали ему свои страницы. Он пишет такие произведения, как «Мелочи жизни» (1886—1887), «Сказки» (1886), «Пестрые письма» (1884—1886) и «Пошехонскую старину» (1887—1889). Все они политически актуальны, не исключая «Пошехонской старины».

«Пошехонской стариной» закончилось непрестанное ратование автора за то, чтобы «восстановлять в душах своих присных представление о свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не

170

обнимет» (XVI, 226), ратование, которым являлась вся сорокалетняя литературная деятельность Салтыкова. Эта деятельность была поистине великим подвигом. Последние пятнадцать лет ее — годы самого напряженного и плодотворного творчества — писатель был настолько тяжело болен, что лучшие врачи того времени (Боткин, Белоголовый) удивлялись тому, как Салтыков мог жить с такими недугами.

Салтыков-Щедрин останется классическим примером того, какую стойкость и силу в борьбе дает человеку великая общественная идея, если он предан ей, и глубокое сознание ответственности перед будущими судьбами своего народа.

До последних дней жизни (Щедрин умер 28 апреля 1889 года) он не переставал работать, не выпускал из рук своего острого боевого оружия, несмотря на горькое чувство «оброшенности», пережитое им в 80-х годах. После смерти Некрасова он продолжал в народнических «Отечественных записках» дело «Современника».

Вера в конечное торжество дорогих ему идеалов социально-справедливого общества не покидала сатирика, хотя перспективы близкого будущего казались ему мрачными. Эти идеалы Щедрин называл на своем языке «утопиями», чтобы не употреблять одиозного для известных кругов слова «социализм», а с другой стороны, чтобы выразить свое отношение к наиболее популярным в его время социалистическим учениям. Бесспорно, он сознавал их утопический характер, но столь же несомненно, что утопичными считал он не основные их положения, которые называл «неумирающими», а предложенные донаучным социализмом пути к их осуществлению. Таково было отношение Салтыкова к утопическому социализму, начиная с первых повестей до конца его пути, когда в «Мелочах жизни» он выразил тот же взгляд, но определил притом причину слабости домарксовского социализма.

«Ошибка утопистов заключалась в том, — говорит сатирик-мыслитель, — что они, так сказать, усчитывали будущее, уснащая его малейшими подробностями. Стоя почти исключительно на почве психологической, они думали, что человек сам собой, независимо от внешней природы и ее тайн, при помощи одной доброй воли может создать свое конечное благополучие... Тем не менее..., идея освобождения жизни... от мелочей... продолжает волновать мыслящие умы. Но к ней прибавилась и еще бесспорная истина, что жизнь не может и не должна оставаться неподвижною...» (XVI, 445, 446).

Эти замечательные строки — плод размышлений сатирика над величайшей идеей своего времени — относятся не только к классикам утопического социализма. Как приведенное, так и другие высказывания Щедрина показывают, насколько далеко опередил он народников: вместо народнического признания «критически-мыслящей», гуманной личности творцом прогресса — понимание решающей роли масс, отрицаемой утопистами, в историческом процессе; вместо свойственного народникам, как и вообще утопистам, игнорирования политических форм общественной борьбы — признание громадного значения «политической среды», «характера этой среды», «той или иной ее подготовки» (сатира Щедрина является сатирой социально-политической); вместо «доброй воли» утверждается объективная историческая необходимость, которую пытались отрицать товарищи писатели по «Отечественным запискам» во главе с Михайловским; вместо независимого от природы и истории психического мира — мира идей, чувств и стремлений — мир внешний и не неподвижный, как у просветителей XVIII века, к которым примыкали и утопические социалисты XIX века, а мир развивающийся.

171

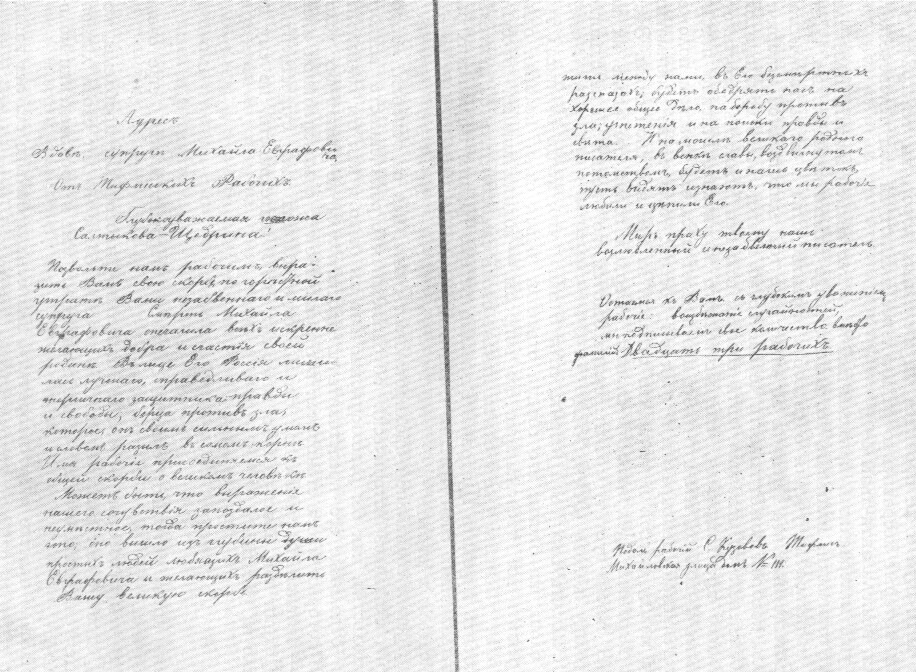

Адрес от тифлисских рабочих вдове М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1889. Первая и

последняя страницы.

172

Судьба идеала поставлена в зависимость от развития самой жизни, от движения, свойственного самой объективной действительности, от реального подчинения природы человеческим обществом. «Фурье, — замечает Щедрин в «Мелочах жизни» (XVI, 446), — провидел ненужных анти-львов и анти-акул и не провидел ни железных дорог, ни телеграфа, ни телефона, которые несравненно радикальнее влияют на ход человеческого развития, нежели анти-львы».

Это уже материализм, примененный к общественной жизни, преодолевающий утопические иллюзии, но, конечно, еще далеко не марксизм. Щедрин не поднялся до учения о способах производства и их исторической смене. Естественно, что Щедрин не видит еще той единственной исторической силы, которая может повести человечество, прежде всего трудящихся, к «освобождению от мелочей», хотя сознает всю ненадежность для такого дела мелкого производителя, «хозяйственного мужичка». Именно потому мучительнее и глубже, чем кто-либо, переживает писатель трагизм положения крестьянской демократии в царской России: отсутствие понимания контакта между массой и теми, кто отдавал за нее все свои силы. Этот трагизм выражен Щедриным в словах: «Сердца горят, но огонь их не проницает сквозь густоту мрака; сердца бьются, но биения их не слышно сквозь толщу желез» (XVI, 536).

Как счастлив был бы Щедрин, если б знал, что, когда он писал эти горькие слова, на биение его сердца отвечала новая сила, которая одна смогла решить все тревожившие его вопросы, — поднимавшийся русский пролетариат, умевший уже в самом начале своей самостоятельной деятельности любить и ценить Щедрина. Известно письмо группы тифлисских рабочих, выразивших свои чувства к великому писателю. Но письмо не застало писателя в живых.

В ощущении социальной изолированности, или, как он говорил, «оброшенности», сказалась исторически обусловленная ограниченность всякого просветительства, как бы революционно оно ни было и как бы гениальны ни были отдельные его представители: просветители не знают тех условий, при которых масса становится восприимчивой к революционной идее, а идея — великой материальной силой. Эти условия уже существовали, когда Щедрин так блистательно завершал свою деятельность, но ему не дано было их узнать.

2

Ранняя проза сатирика, особенно повесть «Противоречия», еще очень слабо изучена.

Между тем некоторые основные социально-философские проблемы, которые Щедрин будет разрабатывать в течение более 40 лет своей литературной деятельности, в какой-то мере намечены уже в произведении молодого автора.

Юношеская повесть «Противоречия», написанная больше ста лет назад, увлекает нас и до сих пор напряженными исканиями, мучительной и упорной внутренней работой, характерной для людей 40-х годов. Здесь личные отношения людей из морально-психологической проблемы становятся проблемой социальной, объясняются общественными отношениями, условиями жизни. Речь идет не о «свободе чувства», как во многих «психологических повестях» 40-х годов, написанных под влиянием Жорж Санд, но о самой возможности нормальных человеческих чувств в современном автору обществе. Молодой писатель относится с недоверием к стремлениям и эмоциям,

173

не находящим проявления во внешнем мире. Салтыков сомневается в их реальности, жизнеспособности.

Отсюда и нерешительность, и мучительная рефлексия Нагибина, героя «Противоречий», имеющая столь своеобразный характер.

«Что я ее люблю — и это будет верно; что я не люблю ее — и это справедливо!.. если я и действительно люблю ее всеми силами души, то, тем не менее, сознание неразумности этой любви, при наличных условиях жизни, так сковало меня, что я стою, как пораженный громом...» (I, 150—151).

Гамлетизм Нагибина — от познания ненормальности состояния общества, состояния, при котором «искусственность одна только и натуральна, а естественность, напротив, совершенно неестественна» (I, 150).

Здесь Нагибиным высказана одна из заветнейших идей Щедрина, составляющая пафос его сатиры в дальнейшем, — об извращении человеческой природы в классовом обществе. Нагибина эта глубоко справедливая мысль, однако, убивает, вместо того, чтобы стимулировать к действию.

Нагибин сознает ограниченность своего созерцательного мышления. Одну из главных причин постигших его несчастий он видит в том, что ему «не дано практического понимания действительности» (I, 195). Но понимание это невозможно без действия. «Беспрестанно стараясь примирить противоречие теории и практики», он не имел успеха, «потому что между теориею и жизнью не было посредствующего члена, не было деятельности, которая одна только в состоянии совершить великое дело примирения» (I, 195).

Отношения между общественным идеалом и действительностью были тем вопросом, который особенно мучил Нагибина. Идеал этот был дан поколению Нагибина утопическим социализмом. Но, разрешая противоречия между личностью и миром, социалистический идеал в его утопической форме содержал в себе новое противоречие — противоречие идеала и действительности. Утопические социалисты как просветители привносили идеал в действительность извне, а не выводили из нее. В «Противоречиях» ясно намечена и эта проблема.

«...идя шаг за шагом по горячим следам развития человечества, — говорит Нагибин, — я пришел к признанию другой действительности, — действительности не только возможной, но и непременно имеющей быть» (I, 152—153). Однако Нагибин не сумел вывести ее из «самой этой борьбы и разрывчатости», не сумел найти в них «зачатки будущего» и определить свое место в этой борьбе противоречий: «отказавшись от утопий и отвернувшись от status quo», он «повис на воздухе между тем и другим» (I, 153), пришел к фатализму.

«Противоречия» перекликаются и здесь с позднейшими, зрелыми произведениями Щедрина, для которого вопрос о «другой действительности» и ее социальном обосновании имел такое существенное значение в плане мировоззрения вообще и художественного творчества в особенности. Вопрос этот принял для Щедрина впоследствии более конкретные формы, но уже намечен в повести «Противоречия», как и многое, с ним связанное. Тут и вопрос о «призраках», о традициях, потерявших свое живое содержание и тяготеющих всё же над людьми, и вытекающая отсюда проблема морали, враждебной человеку и человечности. Слова Нагибина о Валинском напоминают характеристику Станкевича, данную десятилетие спустя Добролюбовым.

Психологические коллизии у Нагибина — мысли и чувства, мысли и воли — лишь частное отражение более глубоких общественных конфликтов. Именно сознание этого делает героя «Противоречий» примечательной разновидностью

174

«лишних людей». Он близок им по своему происхождению, воспитанию и мироощущению. По своему же общественному положению Нагибин — разночинец. Отсюда его острый интерес к социальным проблемам. Десятилетие спустя Нагибин нашел бы свой общественный путь и тем самым выход из своего заколдованного круга. В 40-х же годах судьба такого интеллигента-одиночки во многом напоминает судьбу Рудина, напоминает историю последнего и вся ситуация повести Салтыкова.

Слабой стороной первой повести Салтыкова-Щедрина является недостаточная объективность образов. Далеко не всегда живут они своей собственной жизнью. Часто споры Нагибина с Таней — споры автора с самим собой.

Отмеченные недостатки Салтыков стремился преодолеть в своей следующей повести, в «Запутанном деле» (1848).

Салтыков дает ясно понять, что общественные перевороты производятся не разглагольствованиями беобахтеров и звонских, в лице которых в повести пародированы тенденции, весьма ходкие в кружках Петрашевского, а просветленными мичулиными, глаза которых в конце концов раскроет сама жизнь.

Взгляд и симпатии автора выражены достаточно отчетливо в строках о впечатлении, произведенном на Мичулина оперой Россини «Вильгельм Телль», которая шла в 40-х годах на петербургской сцене под названием «Карл Смелый».

Мичулин «никак не ожидал, чтоб за звуками могла ему слышаться толпа, — да и какая еще толпа! — вовсе не та, которую он ежедневно привык видеть на Сенной или на Конной, а такая, какой еще он не видывал, и, что всего страннее, возможность которой он вдруг начал весьма ясно и отчетливо сознавать» (I, 265).

Сознание мичулиными возможности революционного действия той самой толпы, которую они составляют, определяет своеобразие произведения.

«Запутанное дело» — повесть о «маленьком человеке», по своей теме она типична для «натуральной школы». Мичулин напоминает Акакия Акакиевича. И тот и другой — обделенные жизнью и природой люди. Но на этом их сходство кончается. Непримиренность со своим положением, глухой, но неизменный протест против него — отличительная черта Мичулина. Маленький человек — не безответная тупица, не пишущая машина, а пусть и неразвитая, но живая личность, как бы весь строй жизни ни обезличивал, ни калечил его — вот что говорит Салтыков в «Запутанном деле». Автор не столько вызывает жалость к своему маленькому герою, сколько будит мысль, направляет ее на причины страданий маленького человека. Оригинальность молодого автора наиболее ярко выразилась там, где он претворяет в художественный образ сен-симоновское уподобление классового общества пирамиде.

Мичулин видит во сне, что образующие пирамиду колонны «сделаны вовсе не из гранита или какого-нибудь подобного минерала, а все составлены из таких же людей, как и он, только различных цветов и форм...» (I, 275).

Мичулин узнает среди них знакомые лица, все они «так низко стоят, так бессознательно, безлично улыбаются...». Но вот он замечает «в самом низу необыкновенно объемистого столба — такого же Ивана Самойлыча, как и он сам, но в таком бедственном и странном положении, что глазам не хотелось верить..., голова Ивана Самойлыча была так изуродована тяготевшею над нею тяжестью, что лишилась даже признаков своего человеческого характера... Вообще, во всей фигуре этого странного мифического Мичулина выражался такой умственный пауперизм, такое нравственное нищенство, что

175

настоящему, издали наблюдающему Мичулину сделалось и тесно, и тяжко..., он чувствовал, как, одно за другим, пропадали те качества, которые делали из него известный образ...» (I, 275, 276).

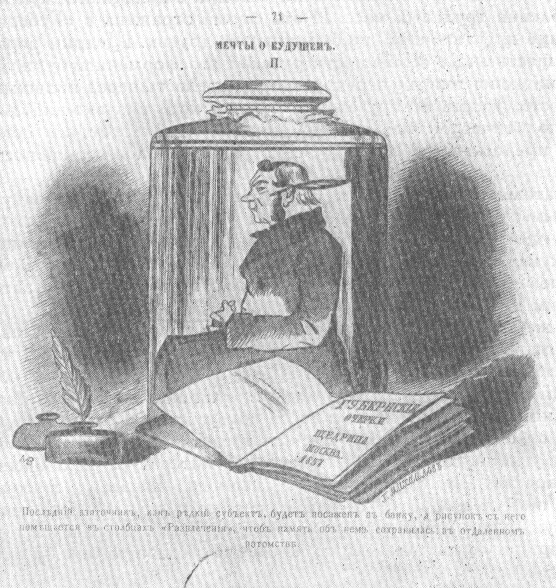

Иллюстрация:

«Запутанное дело». Первопечатный текст. «Отечественные записки», 1848, № 3.

Здесь в зачатке одна из художественных особенностей зрелого Щедрина.

В аналогии, развернутой в целую картину, тенденция действительности показана как совершившийся факт; в данном случае — тенденция к обезличению тех, на кого классовое общество давит всей своей тяжестью.

176

В чувстве социального неравенства, ничем не смягчаемом, эмоциональный тон повести. Даже одни и те же детали пейзажа воспринимаются по-иному людьми разного общественного положения. И «свинцовая тяжесть» тумана, и злой ветер вызывает у «сытого господина» в карете состояние, напоминающее беззаботное детство, когда в долгие зимние вечера так хорошо было уноситься в мир сказок, но «петербургский осенний вечер утрачивал... свой благовидный и благонамеренный характер» для того, кто «не в карете ехал, а шел себе скромно пешком». «Холодный и резкий ветер, дувший ему в самое лицо..., не убаюкивал его воспоминаниями детства, а жалобно и тоскливо стонал около него, нагло набрасывал ему на глаза капюшон его шинели и с видимым недоброжелательством насвистывал в уши один и тот же знакомый припев: „озяб бедный человек!“» (I, 217).

Мать-природа ведет себя в «Запутанном деле» поистине лицеприятно: баловней судьбы убаюкивает она своими ветрами и вьюгами, а к пасынкам ее не знает жалости.

Существенную роль играют в «Запутанном деле» сны. Столь важная черта щедринского стиля, вполне определившаяся впоследствии, — фантастика как одна из особенностей реализма писателя появилась в зачатке уже тут.

Интересно, что в снах Мичулина не только не осуществляются его мечты, а разоблачается их неосновательность. Их функция — подчеркнуть, концентрированно выразить всю кошмарность яви. Не всегда это удается молодому автору: часто этим приемом не столько усиливается и закрепляется реалистическое изображение действительности, сколько заменяется то, что в нем отсутствует: пластичность, четкость образов.

От реальности уже никак нельзя уйти Мичулину в его сновидениях, она сама поспорит со всяким кошмаром. Кошмарность яви для молодого автора — в подавлении жизни, в обезличении и обездушении человека. Это и символизировано в художественно развитой Салтыковым аналогии классового общества с пирамидой, образуемой живыми людьми. И эту мысль, ставшую живым ощущением художника, его болью, создающую эмоциональную окраску произведения, свой страстный протест против такой жизни Салтыков и выражает всеми доступными ему средствами. Уже здесь начинается столь характерное для Щедрина «обыгрывание» канцелярского языка. Действительность дана подчас через призму этого языка, и в этом противопоставлении последнего живой жизни еще более резко выявляется иго, над ней тяготеющее.

Обезличенная и обездушенная жизнь обрекает человека на страшное одиночество и бессилие, порождая равнодушие к человеческой судьбе, своей и чужой, равнодушие косности.

«На улице, по обыкновению, сновала взад и вперед толпа, как будто искала чего-то, хлопотала о чем-то, но, вместе с тем, так равнодушно сновала, как будто сама не сознавала хорошенько, чего ищет и из чего бьется» (I, 249—250).

Косность означает для Салтыкова прежде всего бессознательность этой толпы. Человек «толпы», Мичулин, понял причину своего бессилия распутать «запутанное дело», когда увидел себя в своем вещем сне, увидел, что «часть, называемая черепом, ...была окончательно выписана из наличности» (I, 276). С этой точки зрения осмысливается у Салтыкова такой художественный прием, как повторение одного слова, одной детали. Если у других писателей он служит средством индивидуализации, то у Щедрина он выражает слабость мысли, инертность, механистичность, а в конечном счете — бессознательность жизни «под игом безумия».

177

Мысль Мичулина не может справиться с той работой, которую вызвало его бытие; его вопросы приобретают характер навязчивой идеи, выражающейся в беспрерывном повторении одних и тех же слов. Одержимый своими вопросами и сомнениями, Мичулин везде на них наталкивается. Даже вещи причастны к его душевному смятению. Они точно так же вопрошают его, как вопрошает он самого себя: «...и комод и картина тоже... допекали ужасно и насмешливо спрашивали: „а отвечай нам, отчего оно лотерея? какое твое назначение?“» (I, 256).

Этот прием органичен, вытекает из отношения автора к действительности, из его жизнеощущения: мы встречаем его на всем протяжении повести сатирика или отдельно, или осложненным другими приемами, направленными к той же цели.

Вот Звонский, «готовый всех полюбить и все простить», и «непримиримый» Беобахтер. Несмотря на видимую противоположность, это — явления одного порядка. Оба они ничем не могут помочь мичулиным, ибо чужды живой жизни. Это выражается и в их рассуждениях. Единственное назначение последних — служить самоуслаждению беобахтеров и звонских.

Косность, омертвение их душ передано в автоматизме повторяющихся движений и даже мыслей.

В образе девицы Ручкиной это уже своеобразно щедринское использование детали дано в ничем не осложненном виде.

Сочетание миниатюрного и механизированного делает из девицы Ручкиной прообраз щедринской куколки. Настойчивые домогательства Ивана Самойловича она отводит все время повторяющимся выражением: «Уж я что сказала, так уж сказала».

Повесть Салтыкова «Запутанное дело», несмотря на свои художественные недостатки и обильные реминисценции, заинтересовала наиболее чутких современных читателей — передовую молодежь — и крепко запомнилась. Через 12 лет после ее появления, когда Салтыков был уже знаменитым автором «Губернских очерков» и ряда других произведений, Добролюбов писал: «Ни в одном из „Губернских очерков“ его не нашли мы в такой степени живого, до боли сердечной прочувствованного отношения к бедному человечеству, как в его „Запутанном деле“... То было направление живое и действительное, направление истинно гуманическое, не сбитое и не расслабленное разными юридическими и экономическими сентенциями».1 Произведение это наиболее последовательно отразило в русской художественной литературе настроения кануна революционной грозы 1848 года. Идеи освобождения человечества от классового гнета, провозглашенные утопическим социализмом, проводятся здесь без сентиментальности и апелляции к небесам, без проповеди христианского милосердия, свойственных русским и западным последователям сен-симонизма и фурьеризма, а с полным сознанием необходимости революционной борьбы против социальной несправедливости.

Последнее из ранних произведений Салтыкова — рассказ «Брусин» написан уже в вятской ссылке, в 1849 году. По «Брусину» можно судить об умонастроениях писателя того времени, так мало нам известных.

Рассказ «Брусин» написан в защиту жизни, против нагибинской мудрости, в подтверждение которой Николай Иванович и рассказывает свою историю. История эта должна ответить на вопрос: что происходит, когда «лишние люди» начинают действовать, пытаются устроить свое счастье?

178

«...тут, — полагает Николай Иванович, — и окажется вся гнусность, да еще и не простая гнусность, а с затеями, с прибаутками...» (I, 287). Действительно, в романе «лишнего человека» Александра Андреича Брусина с некоей девицей Олей немало дурной затейливости и всяческой изломанности. И всё же от облика Брусина «веяло теплотой жизни». Его невыдержанность лучше мертвенной инертности. Он живет, а следовательно — действует. Практицизм Николая Ивановича («не бросаться в воду, не спросясь броду») ведет к тому, чтобы «всю жизнь... сидеть сложа руки» (I, 288), ибо порожден страхом перед жизнью, недоверием к ней.

В «Брусине» Салтыков отразил ту фазу в развитии «лишнего человека», когда он от философских отвлеченностей переходит к социальной утопии. В утопизме находят свое выражение гуманистические черты его натуры (чуткость к чужому горю, стремление к справедливости), как и бессилие человека, оторванного от русской жизни. В конце концов те же черты, что и раньше, но они уже больше не проявляются в абстрактном философствовании. Брусины и напоминают рудиных, и отличаются от них: последние отразили более раннюю эпоху в истории «лишнего человека», хотя «Рудин» и был создан Тургеневым значительно позже. В Брусине достаточно ясно выражено и такое характерно рудинское сочетание, как талантливость и невыдержанность.

Много общего и различного у Брусина и Нагибина. И тот и другой, хотя и мнят себя большими реалистами, — во власти призраков. Потому эти искушенные, казалось бы, умники оказываются обманутыми романтиками. Различие же между ними в том, что призраки Нагибина созданы его мнительным рассудком, а призраки Брусина — его разгоряченным воображением, не умеряемым практическим смыслом, которому, действительно, взяться неоткуда. Отсюда и нелепости его поступков.

В «Брусине» Салтыковым впервые введен образ рассказчика. В этом произведении ощущается своеобразный щедринский юмор (начало романа Брусина и Оли), не смягчающий суровой действительности, но полный сочувствия к жертвам того строя жизни, при котором «одна неестественность только и может быть названа нормальною» (I, 332). Но при этих достоинствах в «Брусине» есть серьезный недостаток, которым объясняется, может быть, то, что Щедрин не напечатал его по возвращении из ссылки. Основная идея произведения, которую мы формулировали как преодоление нагибинского квиетизма, всё же не получила достаточно ясного художественного выражения. Обусловлено это, вероятно, душевным состоянием сосланного в Вятку автора. Если он и не хотел смириться перед действительностью николаевской реакции, то, с другой стороны, считал невозможной борьбу с ней в данное время. Мысли «молодого человека», задуманного как антипод Нагибину, двоятся и слишком часто совпадают с нагибинскими. В процессе спора собеседники как бы обмениваются местами: Николай Иванович начинает защищать активность, а «молодой человек» оправдывать нагибинскую пассивность. И хотя рассказ кончается весьма бодро: «Нужно действовать, как можно больше действовать!» (I, 332), но с этим связывается и некоторая защита личного произвола в выборе действия, и некоторая моральная нетребовательность. В данных условиях лучшим девизом, по мнению alter ego автора, является «живи — как живется, делай — как можется» (I, 332).

«Брусиным» заканчивается ряд ранних повестей Салтыкова. Они составляют своеобразную трилогию, выражающую определенное единство идей, настроений, проблем, образов. Салтыков отобразил здесь особую разновидность типа «лишних людей», оригинально претворил литературную традицию в изображении этого типа.

179

Ряд важных мотивов и идей его зрелого творчества находим уже здесь то как намек, то как довольно ясно высказанную мысль. Содержание этих произведений глубоко чуждо всякому либеральному приятию действительности. В них выразились наиболее радикальные воззрения эпохи.

3

По возвращении из вятской ссылки в 1856 году Щедрин опубликовал «Губернские очерки». Содержание «Губернских очерков» чрезвычайно многообразно. Шумный успех книги был вызван тем, что в ней литература после долгих лет молчания впервые открыто заговорила о таком исконном зле, как взяточничество. Однако последним далеко не исчерпывалась тематика и проблематика «Губернских очерков». Перед читателем прошли в «Губернских очерках» все классы крепостнического общества.

Самое чиновничество — исполнительный аппарат самодержавия — было показано в своем антинародном существе. Злостные взяточники, виртуозы своего дурного дела, — наименее важная часть картины. Они важны лишь как симптомы, как пятна на больном теле, сигнализирующие о гниении всего общественного организма. Автор находит даже теплые слова сочувствия в рассказе о незадачливом мелком чиновнике, которого нужда, те условия, в которые бюрократия ставила своих чернорабочих, доводят до преступления («Первый шаг»). Тут лишний раз подтверждается то, что составляет пафос «Губернских очерков»: дело не в лицах, не во взяточниках и даже не во взяточничестве. Дело в системе, в порядке жизни.

«Как бы вы ни были красноречивы, как бы ни были озлоблены против взяток и злоупотреблений, вам всегда готов очень простой ответ: человек такое животное, которое без одежды и пищи ни под каким видом существовать не может» («Скука», II, 229).

Острие сатиры направлено в «Губернских очерках» против тех, кто в «благодарности» не нуждается, против верных слуг самодержавия, возводящих в принцип угнетение народа. В образах таких «честных» чиновников даны уже в зародыше позднейшие щедринские типы царской бюрократии с их «административным восторгом». В «Озорнике» обличен и заклеймен своего рода бюрократический «идеализм» в лице фанатика административной схемы, циркуляра. Высокомерно презирая народ, игнорируя его потребности, он втискивает жизнь в удобные для самодержавия рамки. А в «неподкупном» Филоверитове («Надорванные») показано бездушие бюрократической «законности», ее механическое действие, юридическая «логичность» которого равна его бессмысленности. Для Филоверитова важна не истина, а форма, и в жертву последней приносятся живые люди. И «кабинетно-силлогистическая деятельность», направленная против них, растаптывающая прежде всего простых людей, доставляет Филоверитову особое, садистское наслаждение.

Нельзя не отметить здесь и такую черту «Губернских очерков»: чиновничьи типы — звенья единой цепи, а все вместе отражают бюрократический аппарат в целом: от вершины, сливающейся с помещичьим классом (в провинции — Чебылкины и Голубовицкие), до обслуживающих этот класс щупальцев, питающихся за счет того же народа, хотя и в неизмеримо меньшей степени, чем их хозяева.

И как нет здесь стоящих особняком типов бюрократического мира, так и вообще нет тут изолированных фактов, — все они связаны непрерывной цепью типических обстоятельств, все факты даны как следствие единой крепостнической системы, подавляющей бесправную и запуганную чиновниками крестьянскую массу.

180

В этом отношении примечателен раздел «В остроге», где бесправие крестьянства выявлено с особой четкостью («Посещение первое», «Аринушка»). Чрезвычайно типична горькая судьба крестьянина в рассказе «Аринушка», поплатившегося годами острога за то, что поддался чувству жалости и приютил у себя умирающую нищенку. Ее смерть ужасает его: обнаружение трупа в мужицкой избе связано с обвинением хозяина в убийстве. Он кладет тело Аринушки на санки, обвязывает вожжами, чтобы «не болталось», и вывозит в поле, но за «мертвое тело» должен тогда отвечать «мир». И все с облегчением вздыхают, когда по вожжам обнаруживают «виновника».

Иллюстрация:

«Губернские очерки». Титульный лист первого

издания. 1857.

Если помещики и чиновники даны в тонах сатиры, то народ — в тонах лирических и мягкого, сочувственного юмора. Народ противопоставлен своим угнетателям не только в общественном, но и в нравственном отношении. Душевная чистота его составляет резкий контраст моральной испорченности господ, его сердечность — их черствости и бездушию. Здесь есть еще сентиментальная идеализация некоторых черт закрепощенного крестьянства, от которой Щедрин откажется впоследствии. Так, он пишет с глубоким сочувствием о религиозности народа — о богомольцах, странниках, о вере в другой мир, как единственном прибежище в юдоли их страданий. Однако это не помешало такому строгому критику, как Добролюбов, дать весьма положительную оценку изображению народа в «Губернских очерках». Подкупала преданность народу и вера в его силы: «...он любит этот народ, — писал о Щедрине Добролюбов, — он видит много добрых, благородных, хотя и неразвитых и неверно направленных инстинктов в этих смиренных, простодушных тружениках. Их-то защищает он от разного рода талантливых натур и бесталанных скромников, к ним-то относится он без всякого отрицания» (I, 200).

Именно защита тружеников важна для революционно-демократического критика, для него «великолепен контраст между... свежими чувствами простолюдинов и надменной пустотой генеральши Дарьи Михайловны или гадостным фанфаронством откупщика Хрептюгина» (I, 200).

Хотя чувства эти и направлены неверно, но самая их сила — залог великого будущего, того, что народ найдет правильный путь: «...уж зато, если

181

поймет что-нибудь этот „мир“, толковый и дельный, если скажет свое простое, из жизни вышедшее слово, то крепко будет его слово, и сделает он, что обещал. На него можно надеяться» (I, 202). «Губернские очерки» убеждали, что на дворянскую интеллигенцию, на всех этих буеракиных и лузгиных надеяться нельзя. Если Щедрин еще идеализирует в «Губернских очерках» религиозное чувство народа, то он далек от приятия каких-либо церковных учений, и это отличало его от славянофилов, к сближению с которыми он дал повод. Для славянофилов важнее всего была не нравственная сила народа, выражающаяся в его вере, а самый объект последней: православие, «восточное христианство». Щедрин же отвергает всё содержание подобных верований с их аскетизмом, с их враждебной жизни мистикой, умея уже тогда материалистически объяснять это содержание. (См. относящиеся к тому же времени статьи о Кольцове и о «Сказании о странствии и путешествии... инока Парфения»).

Мечты о будущем. Карикатура в журнале «Развлечение». 1859, № 6.

Не менее отрицательно относился писатель к религиозным учениям, враждебным господствующей церкви, — к расколу во всех его разновидностях. Этой теме посвящены два мастерски написанных рассказа: «Старец» и «Мавра Кузьмовна». Замкнутая жизнь раскольничьих общин создавала особенно благоприятные условия как для всяких видов изуверства, так и для подчинения темной и беспомощной массы верующих господствующей верхушке.

К расколу, в котором передовые люди того времени видели форму народного протеста против власти, Щедрин отнесся с трезвым реализмом.

182

Раскол был связан не с крепостнической, а с кулацкой и купеческой формой ограбления трудовых масс. И эта форма отражена в «Губернских очерках» в лице хрептюгиных, ижбурдиных и других. Щедрин верно и точно уловил существенные особенности русской дореформенной буржуазии: ее отсталость, низкопоклонство перед высшими, наглость перед низшими, алчность и мелочность, узость ее кругозора. Чуждая хоть сколько-нибудь самостоятельной политической мысли, она широко использует все средства, которые ей предоставляет взятка, всемогущая в условиях крепостнического общества.

Отрицательное отношение к буржуазии не ограничивается у Щедрина «поштенным купечеством». В одном из «Губернских очерков» находим явную сатиру на идеалы западников, не видевших Ничего выше капитализма. Очерк этот («Скука») и самым своим содержанием и трогательным обращением к «учителю» — Петрашевскому — свидетельствует о верности автора социалистическим идеалам юности.

Здесь же точке зрения надклассовой культуры противопоставлено классовое понимание последней. Но ни в чем так резко не сказалось это понимание и качественное отличие сатиры Щедрина уже в ту пору от либерально-дворянской идеологии, как в его образах «лишних людей». В изображении их отрицание господствующего класса обнаружилось не менее сильно, чем в фигурах открытых врагов народа, непосредственно осуществлявших режим насилия и угнетения. Впервые в русской литературе излюбленный типический характер предшествующего периода показан совершенно по-новому. «Лишние люди» были здесь впервые судимы и осуждены с точки зрения «мужицкого демократизма». В «Губернских очерках» Щедрин сатирой на дворянскую интеллигенцию начал свою славную борьбу с либерализмом.

Замечательное произведение Щедрина вызвало многочисленные отклики в печати. Игнорируя антидворянскую тенденцию «Губернских очерков», либерально-дворянская и эстетская критика сводила значение книги к разоблачению отдельных злоупотреблений. Таким образом, «Губернские очерки» снижались до уровня среднего произведения «обличительной» литературы. Самую их тематику, энциклопедически широкую и богатую, либерально-эстетская критика сузила, считая книгу лишь собранием более или менее забавных анекдотов о взяточниках и казнокрадах, исправимых путем морального или административного воздействия. Снисходительно похваливая автора за честность и осведомленность, либеральные эстеты совершенно отрицали в нем художника.

Самый крупный из них — Дружинин — дал такую курьезную оценку «Губернских очерков»:

«По верности и основательности подробностей, по непринужденной прямоте, с какою г. Щедрин подходит к делу, нельзя не признать в нем человека, служившего и знающего службу, да сверх того глядящего на служебные интересы глазом полезного и практического чиновника... Читатель видит и понимает очень хорошо, что рука, набросавшая портрет какого-нибудь вредного Порфирия Петровича, сумеет и в жизни поймать Порфирия Петровича, взять его за ворот и передать в руки правосудия, назло всем козням виноватого».1

Навязывая произведению Щедрина функции весьма близкие к функциям полицейским, критик-эстет засвидетельствовал свою неспособность понять и оценить новое, выдающееся явление русской литературы.

183

Как все произведения, отражающие наиболее глубоко свою эпоху, «Губернские очерки» превосходили своим содержанием идейный уровень большинства их читателей. «Обличительство» же, к которому Щедрин, собственно, не имел отношения, глубиной не отличалось, оно отвлекало внимание читателя от основных вопросов русской действительности ко всякого рода бытовым, житейским мелочам, а главное — внушало либеральные иллюзии.

«Губернские очерки». Змеищев и Марья Гавриловна. Рисунок

М. С. Башилова. 1869.

Не удивительно, что наиболее передовые современники высоко оценили книгу и горячо приветствовали ее автора.

«Как хороши „Губернские очерки“..., — писал Т. Г. Шевченко в своем дневнике в 1857 году. — Я благоговею перед Салтыковым. О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостию возрадовалася бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мои, искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного, бессловесного смерда!».1

184

Выражением мнения наиболее прогрессивной части общества были статьи Чернышевского и Добролюбова о «Губернских очерках». Лишь революционно-демократическая критика могла дать им наиболее справедливую оценку.

Чернышевский и Добролюбов умели отделять «Губернские очерки» от «обличительной литературы», от либеральных подражаний Щедрину. Они чутко уловили, что и образы произведения, и самое отношение к ним художника определены отрицанием всей правительственной системы, ее идеологии, убеждением в необходимости их конца и в том, что «возрождение наше не может быть достигнуто иначе, как посредством Иванушки-дурака».1

Но для революционно-демократической критики звучал в «Губернских очерках» еще подтекст. Этот подтекст — те же идеи, которыми проникнуты юношеские повести Салтыкова, — идеи утопического социализма. Николаевская система отрицается не только с политической точки зрения. Отрицание дореформенного строя переходит в отрицание всей социальной пирамиды вообще. В «Надорванных» нельзя было не видеть сатиру на всякое классовое «правосудие», в «Скуке» — на буржуазных идеологов с их восторгом перед промышленно-капиталистическим «преуспеянием», которое якобы осчастливит народ.

Для Чернышевского и Добролюбова бесспорно, что «точка зрения народа» — точка зрения автора «Губернских очерков». Исключая «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, ни в одном произведении русской прозы народ не был еще так резко, так отчетливо противопоставлен господствующему классу.

Великие критики полностью признали революционизирующее действие щедринской книги, возбуждавшей в читателе отвращение и ненависть к крепостничеству и самодержавию, и своими статьями всемерно усиливали ее действие. В этом смысле «Губернские очерки» представляли для них весьма благодарный материал, так как те революционные выводы, которые подсказывались читателю Чернышевским и Добролюбовым, неизбежно вытекали из самих «Губернских очерков».

«Губернские очерки» в целом противоречили упованиям на благие намерения власти, распространенным в то время и среди демократической интеллигенции; вся беспочвенность подобного оптимизма выяснилась из самого произведения. Оно не только не внушало читателю иллюзий, но рассеивало их. И недаром Чернышевский в своей статье о «Губернских очерках» мог написать по поводу заключающей их картины похорон «прошлых времен»:

«Не слишком ли вы поторопились со своими похоронными желаниями? Мы решительно не понимаем: к чему, зачем и на каком основании устроили вы эти похороны?.. Взгляните на дело вашим спокойным и проницательным взглядом, и вы вместе с нами от души весело посмеетесь над вашим странным заблуждением... Слава богу, все наши добрые знакомые находятся в добром здравье и совершенном благоденствии, никто из них и не думал умирать».2

Правда, эти строки были в корректуре зачеркнуты автором, вероятнее всего, по цензурным соображениям, но Добролюбов полгода спустя, в связи с новыми десятью главами книги, писал: «Не дальше, как в прошлом году сам г. Щедрин похоронил прошлые времена. Но вот опять все покойники оказались

185

живехоньки и зычным голосом отозвались в третьей (по первоначальному плану Щедрина, — А. Л.) части „Очерков“» (I, 197).

«Губернские очерки». Порфирий Петрович. Литография

П. Ф. Бореля с рисунка М. С. Башилова. 1869—1870-е годы.

Именно Щедрин, столь глубоко разоблачавший систему, а не отдельных людей, подтверждал истину этих слов своих лучших критиков всем содержанием книги. Ряд рассказов, написанных после «Губернских очерков», посвящен такой теме, как живучесть «прошлых времен». Перед нами тот же Крутогорск, только не времен Николая I, а в период подготовки крестьянской реформы, частью те же лица, но в новых условиях.

Рассказ «Приезд ревизора» служит доказательством, что уже в 1857 году у Щедрина не осталось и следа от иллюзий, которые еще можно усмотреть в «Губернских очерках». Щедрину ясно, насколько устойчива старая администрация, как велика инерция крепостнического общества. «Конфуз», вызванный у бюрократии «новыми веяниями», оказался непродолжителен.

Быстрое развитие революционно-демократической идеологии Щедрина сказалось в новых его циклах и в том, что «провинция» и «столица» с ее «благими намерениями» оказываются совершенно тождественными. «Благие

186

намерения» — результаты преходящей конъюнктуры. В основе такого отождествления — глубоко реалистический взгляд на помещичье государство. В «Гегемониеве» автор дал революционно-демократическую сатиру на это государство, на классово-враждебную народу власть — на «варягов». Здесь же раскрыта связь, объединяющая и верхи, и низы чиновничества — одинаково враждебное отношение к народу.

Глубоко принципиальный характер щедринской сатиры, направленной против системы и потому именно отвергающей ее отдельные звенья, выражен чрезвычайно удачно в следующих словах Гегемониева, обращенных к произведенному в становые Потанчикову: «Думаешь ты, может быть, что становой есть Потанчиков, есть Овчинников, есть Преображенский? А я тебе скажу, что все это одна только видимость..., в существе же веществ становой есть, ни мало, ни много, невещественных отношений вещественное изображение...» (III, 276—277).

В произведениях, созданных после «Губернских очерков», демократическое мировоззрение писателя получило дальнейшее развитие и углубление. Изображая либерального чиновника как вариацию озорника или Филоверитова из «Губернских очерков», Щедрин метит и бьет дальше. Писатель оценивает всякое явление не столько по его местному значению, сколько по общей социальной значимости. Вообще глубокое понимание роли либералов и дало ему возможность выступить с такой энергией против них уже тогда, когда они были еще в оппозиции к власти, конечно, достаточно лойяльной. Щедрин понял, что основная линия борьбы проходит не между консерваторами и либералами, группировками одного и того же господствующего класса, а между помещиками и крестьянами. Либералы — союзники царизма, помогающие ему предотвратить крестьянскую революцию. «Лишние люди» при Николае I, не чуждые передовых идей, они становятся людьми «нужными» при Александре II. От портретов «лишних людей» в «Губернских очерках» Щедрин переходит к острому политическому памфлету против этих теперь «нужных людей». В «Скрежете зубовном» Щедрин показал в либералах наследников старых «варягов». Ратуя за «свободы» и всякие конституционные гарантии в пользу дворянства, либералы борются за неограниченную эксплуатацию народа, за превращение рабочей силы в дешевый товар и соответственно этому — за уменьшение крестьянских наделов. При таком понимании классовых вожделений либерального дворянства не могло уже оставаться никаких иллюзий относительно характера его оппозиционности. Проницательно понято и убедительно показано сатириком в «Скрежете зубовном», что либеральная оппозиция с ее гласностью и устностью лишь особая форма сотрудничества с властью. Общественное возбуждение исчерпывает здесь себя в потоке слов. В то же время одной из важнейших функций либерального витийства является борьба с революционной пропагандой.

Против этой функции либеральной «постепенно-неторопливой гласности» направлена сатира «Литераторы-обыватели», в которой Щедрин выступает против «обличительства». Либерал льстит обывателю, внушает ему, что, повторяя звонкие либеральные фразы, он становится силой. От великих идей общественного пересоздания либералы отвлекают к «малым делам». В борьбе против либеральной контрреволюционности, в обнажении либеральной лжи проявился в щедринской сатире тот «мужицкий демократизм», которого тогда не мог понять Герцен, взявший «обличительство» под свою защиту от ударов Чернышевского и Добролюбова. В этом столкновении Щедрин был с ними, а не с Герценом.

Либералы, по Щедрину, — главная опасность для народа. Крепостники кажутся ему пока более смешными, чем опасными. В щедринской сатире претензии

187

помещика-крепостника смешны уже потому, что он не обладает никаким подлинным культурным превосходством над крестьянином, которого так хочет опекать. Наиболее удачно выразил Щедрин свое отношение к самым отсталым и реакционным элементам дворянства в рассказе «Госпожа Падейкова». В образе заскорузлой крепостницы раскрыто и выставлено на позор сентиментальное ханжество, полное жалости к себе и ненависти к «младшим братьям». Самое большее, на что способна госпожа Падейкова, — это отказаться от того, что собственно уже не принадлежит ей.

Тема реакционного дворянства и его судьбы, — укажем в этой связи еще на рассказ «Деревенская тишь» (1863), — нашла свое продолжение в дальнейшем творчестве Щедрина.

Однако Щедрин несколько недооценивал в то время политические возможности этой группы. То, что казалось еще в конце 50-х годов бессильным и жалким, ожило и властно заговорило.

Помещики-либералы, помещики-крепостники, администраторы всех видов — все они противопоставлены у Щедрина народу.

Отношение сатирика к народу также изменяется в смысле большей ясности, глубины и правдивости. В «Губернских очерках» еще не изжито полностью сентиментальное отношение к народной массе: здесь и мотивы покаяния в вине перед ней, и восхваления крестьянского долготерпения и т. п.

Последний раз такие мотивы звучали у Щедрина в «Святочном рассказе», но уже здесь автор начинает преодолевать их. Он больше говорит о пробуждении крестьянского протеста, чем о смирении и «долготерпении».

Особенно резко выражен этот протест в рассказе «Развеселое житье». Поэзия любви, но любви, которая не отождествляется со смирением, а побуждает к бунту, к мести за отнятую радость, противопоставлена здесь варварскому помещичьему угнетению. В рассказах данных циклов (назовем еще рассказ «Миша и Ваня», признанный цензурой «разжигающим чувства ненависти и мщения») остро ставится крестьянская проблема. Она волнует Щедрина не только как мыслящего человека своей эпохи вообще, но и как революционного демократа — в особенности.

В «Скрежете зубовном» не оставлена еще надежда на мирное разрешение земельного вопроса. Автор убеждает помещиков и государственную власть капитулировать перед Иванушкой, внушает им мысль о безнадежности борьбы против справедливых требований народа.

В 1862 году стало ясно, что помещичье государство не капитулировало и не капитулирует. Об этом свидетельствовали арест и осуждение Чернышевского, репрессии против других передовых деятелей, разгром польского восстания.

В обстановке спада революционных настроений царское правительство продолжало осуществлять некоторые «реформы». В 1864 году были изданы законы о земском самоуправлении и новых судах. Освобождение крестьянских масс не только от власти помещиков, но и от земли повлекло за собой образование огромной армии пролетариата и рынка дешевой рабочей силы. «...после 61-го года развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых старых странах Европы целые века».1

Антикрестьянский характер крестьянской реформы был так же ясен Щедрину, как и Чернышевскому. Щедрин сознает неосновательность просветительских надежд на то, что одна из противостоящих сил — класс, представляемый либералами, уступит проповеди благоразумия и гуманности. Эти надежды

188

сменяются у Щедрина отчетливым сознанием того положения вещей, которое точно и ясно сформулировано Лениным в статьях о реформе 1861 года.

Когда классовый смысл «реформ» достаточно определился, когда больше не приходилось говорить о каких-либо серьезных уступках господствующего класса, вывод мог быть лишь один: возрождение подлинное, а не «глуповское» принесет только революция.

Мысль о необходимости революционного исхода из создавшегося положения не была для Щедрина чем-то новым. Не забудем, что молодость писателя прошла в период идейного подъема в России 40-х годов, революции 1848 года на Западе.

Революционная молодежь 60-х годов напоминала ему петрашевцев, передовую молодежь 40-х, жадно ловившую вести из революционной Франции, ту молодежь, одним из представителей которой был он сам. Не закреплением ли связи революционной традиции 40-х годов с новым общественным движением было включение «Запутанного дела», носившего на себе отблеск революции 1848 года, в «Невинные рассказы»? Вопрос о необходимости и исторической справедливости революционного переворота был для него решен в положительном смысле в 60-е годы. Его волновал теперь другой вопрос: может ли крестьянство в более или менее близкие исторические сроки подняться на революционную борьбу со своими угнетателями?

При такой общественно-политической позиции Щедрин не мог не выступить против тех группировок среди демократической интеллигенции, которые под впечатлением разгрома революционных сил отказались от продолжения борьбы и даже придумали для этого отказа принципиальное оправдание. Одна из этих групп признала распространение знаний среди имущих классов единственным средством улучшить положение «голодных и раздетых», смотрела на массы лишь как на пассивный объект, а не субъект исторического процесса. Эти взгляды Щедрин решительно осуждает в январской хронике «Современника» за 1864 год, являющейся началом ожесточенной полемики с «Русским словом». Но Щедрин этим не ограничивается. Критика Щедрина, направленная против «Русского слова», основана на глубоком убеждении в том, что революция немыслима без самого активного участия масс. Поэтому основной вопрос для Щедрина: как привести в движение эту главную силу революции? У современных ему рядовых революционеров Щедрин не видел понимания этой задачи и способов ее решения. Щедрин убежден, что при тех же, а может и меньших жертвах могли быть достигнуты лучшие результаты, если б революционер умел подойти к массе, найти общий с ней язык, овладеть ее вниманием, завоевать ее доверие. Передовой человек обязан войти в самую гущу народной жизни, оставаясь в то же время самим собой. Не снижая своих идеалов, а вместе с тем и не опускаясь до уровня отсталых слоев народа, он должен как терпеливый воспитатель и педагог последовательно поднимать их сознание, начав с наиболее понятного. Для этого необходимы люди столь же практичные, как и самоотверженные, не замыкающиеся в тесном кругу единомышленников, а работающие везде и повсюду для своей цели.

Образ такого революционера Щедрин хотел создать в превосходно начатом в этот период, но, к сожалению, не законченном романе «Тихое пристанище». Тема романа — тот же основной для Щедрина вопрос эпохи: вопрос о гибкой тактике революционной борьбы, — тактике, основанной на трезвом учете своих сил и сил противника, предполагающей не только протест возмущенной насилием личности, но организацию протеста масс. Напомним, что в 1862 году появляются «Отцы и дети» Тургенева, которых Щедрин не признал верным отражением идей и стремлений «молодого поколения».

189

В 1863 году как своего рода ответ Тургеневу печатается в «Современнике» «Что делать?» Чернышевского. Разделяя основную мысль этого романа, Щедрин считал, что некоторые стороны его нуждались в дополнениях и разъяснениях. Естественно, Щедрин захотел сказать и свое слово о «новых людях», изобразить их не только в спорах и беседах, которыми поглощен Базаров, но и в общественной деятельности. В отличие от Базарова, герои «Тихого пристанища» должны были выражать положительные идеалы, а от героев «Что делать?» отличаться более тесной связью с повседневной действительностью, с ее нуждами и борьбой. Таков замысел романа «Тихое пристанище», который в условиях того времени не мог быть осуществлен автором как реалистическое художественное произведение. В процессе работы Щедрину стало ясно, что произведение, смысл которого заключался в постановке таких вопросов в наиболее убедительной и доступной форме, не увидело бы света. Но еще важнее то, что в самой жизни герои задуманного романа не могли достаточно проявить себя. Сам Щедрин указывал на это серьезнейшее, по его мнению, препятствие для создания положительного характера: «... новый человек, — писал он, — делается невольным теоретиком, т. е. таким лицом, которое недостаток практической деятельности невольно возмещает теоретическими об ней рассуждениями» (VIII, 63).

Таким образом, не осуществилось одно из интереснейших по замыслу произведений Щедрина, где он хотел показать, как группа молодежи не только объявляет войну старому миру, не только страдает за свои убеждения, но и наносит ему умелые удары. Погружаясь в самую тьму, герои «Тихого пристанища» должны спасти живых людей от патриархального деспотизма в своеобразной обстановке раскольничьей секты. Но эти частные цели не заслоняют общего. Раскол — лишь одно из тех обстоятельств, которые «встречаются беспрестанно», и потому «для каждого из них нужны люди, нужен общий план, нужна дисциплина (IV, 316). А то, что практичность этой молодежи не имеет ничего общего с практицизмом, что ее революционность столь же несомненна, как и реализм ее мысли, явствует из следующих слов одного из главных персонажей повести Крестникова: «Знаете ли, как кончают самонадеянные мальчишки, подобные нам? Они кончают или самоубийством, или...» (IV, 317).

Это многозначительное «или...» давало до сих пор повод некоторым исследователям приписывать Щедрину готовность к компромиссу с господствующим злом. Но речь в «Тихом пристанище», как и в других одновременных высказываниях Щедрина, шла не о сделках со старым миром, а о целесообразных средствах революционной борьбы.