- 5 -

ВВЕДЕНИЕ

(СЕМИДЕСЯТЫЕ-ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ)

- 6 -

- 7 -

На протяжении XIX века русская литература пережила полосу исключительного расцвета и прочно заняла одно из первых мест среди литератур всего мира. Начавшийся со времен Пушкина могучий подъем русской классической литературы продолжался и в последнее тридцатилетие XIX века. В 70—80-е годы жили и творили великие русские писатели: Тургенев, Гончаров, Некрасов, Островский, Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Чернышевский. В это же время работали в литературе Полонский, Фет, Майков, Писемский, Мельников-Печерский, Григорович. Своего наивысшего расцвета достигает в 70-е и 80-е годы творчество Г. Успенского, Лескова, плеяды демократических беллетристов-народников. В конце 70-х и в начале 80-х годов в литературу вливается новый отряд писателей, часть из которых вскоре заняла место рядом с крупнейшими писателями старшего поколения, — Гаршин, Короленко, Чехов. Наконец, в 1892 году в литературу вошел М. Горький, творчество которого явилось отражением новой исторической полосы, ознаменованной выступлением на арену общественной жизни в качестве передового борца русского рабочего класса и образованием в России марксистской партии.

К. Маркс и Ф. Энгельс, пристально следившие за развитием революционного движения в России и придававшие ему исключительное значение, чрезвычайно высоко оценивали русскую литературу 70—80-х годов. Ф. Энгельс писал в 1890 году Паулю Эрнсту, говоря о норвежской литературе, что Норвегия за последние двадцать лет «пережила такой подъем в области литературы, каким не может похвалиться за этот период ни одна страна, кроме России».1 «Современные русские... писатели, которые пишут превосходные романы, все сплошь тенденциозны», — указывал Энгельс в более раннем письме (1885 года), адресованном Минне Каутской.2

Русская литература обозреваемого периода развивалась в обстановке назревавшей в стране крестьянской буржуазно-демократической революции, широкого брожения в народной среде. Она была тесно связана с необычайным по своей самоотверженности и героизму революционным движением, участники которого жадно следили за каждым новым словом передовой революционной теории. Эти особые исторические условия, в которых создавалась русская литература второй половины XIX века, гениально освещены в работах В. И. Ленина.

В своем творчестве русские писатели-реалисты отразили тогда те новые вопросы, которые встали в связи с решительным поворотом России на путь капиталистического развития. Они показали разорение деревни, кризис патриархального крестьянского быта и мировоззрения, обнажили противоречие «верхов» и «низов», отразили усиливающуюся власть капитала, вскрыли растущий антагонизм между городским и деревенским пролетариатом и буржуазными собственниками — Колупаевыми и Деруновыми. Преодолевая народнические иллюзии об особых исторических путях развития России, борясь

- 8 -

вместе с тем против апологетики буржуазного предпринимательства, против буржуазного индивидуализма и морали чистогана, русская реалистическая литература напряженно стремилась помочь народу и передовой интеллигенции в борьбе за свободу, в поисках реальных путей общественного преобразования. Острый критицизм по отношению к существующим общественным порядкам сочетался в ней со стремлением раскрыть и показать могучие силы русского народа, его духовное богатство, запечатлеть в живых образах черты русского национального характера, со стремлением к выработке и пропаганде передовых демократических идеалов.

Беспощадное обличение самодержавия, церкви, крепостнических пережитков, сознание враждебности народу буржуазных порядков, победивших на Западе и утверждавшихся в России, близость и горячая любовь к народу, страстная борьба против эксплуатации человека человеком, против расового и национального гнета, сочувствие страданиям народных масс и стремление к борьбе за их счастье, гуманистическая вера в человека и мечта о его светлом будущем — таковы неотъемлемые черты лучших произведений русской классической литературы последней трети XIX века.

*

Отмена крепостного права (реформа 19 февраля 1861 года), подготовленная всем ходом экономического развития России — разложением феодально-крепостнической системы и постепенным ростом капиталистических отношений, — в свою очередь дала очень крупный толчок дальнейшему росту капитализма в России. Период между 1861 годом и девяностыми годами XIX века являлся временем утверждения и победы капитализма в России как новой общественно-экономической формации. Многообразны были проявления процесса капиталистического развития: он охватил область промышленного производства и сельское хозяйство, торговлю и транспорт, сферу кредита, проявился в классовой структуре русского общества, отразился в росте городов и т. д. — и, вполне понятно, резко сказался на развитии общественной мысли и всей духовной культуры.

В своем труде «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин, имея в виду лишь крупнейшие фабрики Европейской России, установил следующие цифры роста числа фабрик и суммы производства (по 71 виду производств): в 1866 году действовали 644 фабрики с производством на 201 миллион рублей, в 1879 году 852 фабрики с производством почти на 490 миллионов рублей, в 1890 году — 951 фабрика с производством на сумму около 588 миллионов рублей. Возрастание производства обгоняло и увеличение числа предприятий, и рост количества рабочих, что было результатом усиленной механизации, ускоренного перехода к машинной технике. На 60—80-е годы XIX века приходится важнейший этап и завершение в основном промышленного переворота в России, начальные моменты которого относятся еще к дореформенной эпохе. Утверждение в производстве «системы машин» имело огромное экономическое и культурно-социальное значение.

Важным фактором экономического и культурного развития явился в это время рост железнодорожного транспорта. За время с конца 60-х до начала 90-х годов русская железнодорожная сеть возросла почти в пять раз, а по сравнению с предреформенным временем железнодорожная сеть начала 90-х годов была больше в 16 раз.

С ростом предприятий фабрично-заводской, а также горной промышленности и железнодорожного транспорта было неразрывно связано усиленное формирование кадров пролетариата. По подсчетам В. И. Ленина, число рабочих в крупных капиталистических предприятиях выросло между 1865 и

- 9 -

1890 годами: в фабрично-заводской промышленности — с 509 до 840 тысяч, в горной промышленности — со 165 до 340 тысяч, на железных дорогах — с 32 до 252 тысяч, а всего с 706 тысяч до 1 миллиона 432 тысяч человек.1 Анализируя эти данные, Ленин приходил к выводу, что за четверть века число рабочих в крупных капиталистических предприятиях увеличилось более чем вдвое, т. е. оно возрастало не только гораздо быстрее, чем население страны вообще, но даже быстрее городского населения,2 которое и само в условиях развития капитализма росло значительно скорее, нежели сельское население. Дело было не только в количественном росте рабочего населения, но и в сопровождавших этот рост качественных изменениях.

Рабочие всё более концентрировались на крупных и крупнейших предприятиях, среди них постепенно, но неуклонно усиливалось чувство классовой солидарности, росло их общественно-политическое сознание, увеличивалась их тяга к культуре. Пролетариат готовился к той роли гегемона общенародного освободительного движения, которая более или менее явственно определилась к 90-м годам XIX столетия и еще резче и для всех нагляднее — в пору первой русской революции.

Крупные цифры роста русской промышленности в пореформенную эпоху не должны заслонять другой стороны вопроса — серьезной отсталости России в промышленном отношении по сравнению с наиболее экономически развитыми странами Запада (Великобританией, США, Германией и др.).

Источник промышленной отсталости коренился в огромных пережитках крепостничества в пореформенной России. Переход от феодально-крепостнической формации к капиталистической совершился в России не путем революции, а путем реформы — половинчатой реформы, осуществленной под дирижерством крепостников-помещиков и их представителя и покровителя — царского самодержавия. Эти-то силы и позаботились о сохранении максимума остатков феодальной старины. Подводя в 90-х годах итог своему исследованию развития капитализма в России, В. И. Ленин с глубокой проницательностью отмечал: «Если сравнивать докапиталистическую эпоху в России с капиталистической..., то развитие общественного хозяйства при капитализме придется признать чрезвычайно быстрым. Если же сравнивать данную быстроту развития с той, которая была бы возможна при современном уровне техники и культуры вообще, то данное развитие капитализма в России действительно придется признать медленным».3 Ленин разъяснял, что развитие не могло не быть во втором смысле медленным, потому что ни в одной капиталистической стране не уцелело столько «учреждений старины», задерживающих развитие капитализма, безмерно ухудшающих положение трудящихся, которые страдают (Ленин тут пользуется выражением Маркса) «и от капитализма и от недостаточного развития капитализма».

Отставание России с наибольшей ясностью проявлялось в ее сельском хозяйстве — этом главном средоточии пережитков «старины».

Проведенная крепостниками реформа 1861 года ограбила крестьян. Она отняла у них значительную часть (в среднем до одной пятой) находившихся прежде в их пользовании земель и лишила их необходимейших для нормального ведения хозяйства угодий. Реформа в то же время наложила на крестьянство непосильное бремя платежей. Несмотря на «освобождение» личности крестьянина от юридической власти землевладельца, крестьянство осталось

- 10 -

низшим сословием, отданным в полную опеку чиновно-полицейскому аппарату, зависимым фактически от того же землевладельческого дворянства. Не имея хоть сколько-нибудь удовлетворительных участков земли, крайне нуждаясь в деньгах на оплату выкупных платежей и всё растущих налогов, крестьяне должны были идти в кабалу к помещикам — арендовать у них землю (подчас свою же землю, отрезанную при реформе) за «отработки», представлявшие собою по одной только форме измененную барщину.

При таких именно условиях в крестьянстве совершался окончательный переход от натурального к денежному хозяйству, происходило всё более широкое вовлечение деревни в водоворот товарно-рыночных отношений. Слабое и беспомощное в большинстве крестьянское хозяйство, поставленное перед лицом сложных и трудных для него экономических задач, падало, деградировало. Уже в конце 60-х годов даже столь умеренный писатель, как Скалдин (Ф. П. Еленев), автор известных очерков «В захолустье и в столице», отстаивал мысль о «безвыходности» положения крестьян, принужденных «ограничивать все свои помыслы и надежды только двумя целями: уплатить повинности и наполнить чем попало свои желудки».1

Имея широкую возможность использовать безысходную нужду крестьян в земле и их вынужденную готовность принимать любые условия, диктуемые помещиками, еще не привыкнув, кроме того, к капиталистической постановке дела и не всегда располагая для нее средствами, многие землевладельцы либо попрежнему применяли чисто барщинную систему хозяйства, либо обращались к смешанным формам, соединявшим черты барщинного (отработочного) и капиталистического хозяйства. Однако переход помещиков от барщинного к капиталистическому хозяйству постепенно усиливался, сфера применения чисто капиталистических методов хозяйствования расширялась.

В совершавшемся исподволь вытеснении отработочной системы капиталистической важнейшую роль играло (как это разъяснено и подчеркнуто Лениным в «Развитии капитализма в России») разорение крестьянства, его разложение или «раскрестьянивание». Отмеченное выше бедственное положение крестьянства, его обнищание и разорение характеризуют обстановку существования рядовой трудящейся крестьянской массы. Но, выделяя на одном полюсе массу бедняков, пролетариев и полупролетариев, крестьянство на другом полюсе выделяло сравнительно немногочисленный слой зажиточных, кулаков, складывавшихся в сельскую буржуазию. В разложении крестьянства находил существенное выражение факт проникновения в деревню, в крестьянство, в сельскую общину капиталистических отношений. В конце 90-х годов В. И. Ленин писал: «Вопреки теориям, господствовавшим у нас в последние полвека,2 русское общинное крестьянство — не антагонист капитализма, а, напротив, самая глубокая и самая прочная основа его».3

Развитие капиталистических отношений в помещичьем и в крестьянском хозяйстве было фактом, в подтверждение которого действительность чем дальше, тем больше представляла данные, веские и убедительные для всех, умеющих понимать действительный смысл общественных явлений. Вместе с тем оставались и могущественные крепостнические пережитки, прежде всего — господствующее положение помещиков в землевладении, существование колоссальных помещичьих латифундий. Ленин и в первом, и во втором

- 11 -

десятилетиях XX века мог с полным основанием говорить попрежнему о придавленности чисто капиталистических отношений крепостническими, видя в этом обстоятельстве, в борьбе массы населения против крепостнических отношений — сущность и своеобразие аграрного вопроса в России.

1

В обстановке перехода от крепостничества к капитализму, при значительном переплетении капиталистических и крепостнических (или полукрепостнических) отношений, но при непрерывном росте и упрочении капитализма русское освободительное движение пережило полосу господства так называемого народничества. И именно проблема капитализма являлась коренной, принципиальной проблемой народничества, выступавшего в роли критика капитализма с позиций подавляемого капитализмом мелкого производителя.

Основным положением народничества было признание возможности для России отличного от западноевропейского — некапиталистического — пути развития. «Народники, — писал В. И. Ленин в 1911 году в связи с 50-летием «крестьянской реформы», — проповедывали всегда в своих теориях, начиная с 1861-го года (а их предшественники еще раньше, до 1861-го года) и затем в течение более полувека, иной, т. е. некапиталистический, путь для России».1 Здесь Ленин имел, конечно, в виду народников «в самом широком значении этого слова»,2 обнимающем и представителей русского «крестьянского социализма» 40—60-х годов (во главе с Герценом и Чернышевским), и носителей народнической идеологии в той более специфической форме, которая вполне определилась позднее, примерно на рубеже 60-х и 70-х годов, и за которой собственно и закрепился в дальнейшем в литературе и общественном мнении термин «народничество».

Народничество было сложным явлением, в нем существовали различные течения и оттенки: были народники-революционеры (гегемония революционного народничества характерна для семидесятых годов) и либеральные народники; в самом революционном народничестве существовали разные фракции, как были те или иные различия и внутри легального народничества. Но именно мечтание об особом пути социально-экономического развития России было общим для всего народничества в целом. Всем народникам свойственны были: «осуждение» капитализма как упадка, регресса по сравнению с якобы самостоятельным хозяйством мелких производителей; та или иная степень идеализации общины, а также артели и кустарных промыслов, соединенных с земледелием; признание «общинного крестьянства» чем-то высшим и лучшим сравнительно с капитализмом.3

Из трех народнических «китов» (община, артель, кустарные промыслы) особо решающая роль придавалась общине, которая не только должна была предотвратить, по мысли народников, утверждение капитализма в России, разорение и пауперизацию крестьянства, но и рассматривалась как зародыш и база социализма. Сторонники общины, по словам Н. К. Михайловского, «видели в ней надежное убежище для крестьянской личности от грядущих бед капиталистического порядка». «Правда была, — как убежден был Михайловский, — на их стороне, потому что с распущением общины» у нас должен был бы «повториться процесс европейского экономического развития».4

- 12 -

Ультра-«оптимистом» народничества, с народнической же точки зрения, был В. В. (В. П. Воронцов), один из главных народнических экономистов. Напирая особенно на «международную обстановку» (невозможность, по его мнению, для России конкурировать на внешних рынках с высокоразвитыми капиталистически западными странами), горячо, с другой стороны, доказывая живучесть так называемого «народного земледелия», кустарных промыслов и пр., В. В. отстаивал тезис о «мертворожденности русского капитализма», о наличии «неустранимых препятствий» для «введения в России западных порядков». Капитал в России В. В. расценивал как «узурпатора», «незаконное дитя истории». Выступив с обоснованием своей позиции в статье «К вопросу о развитии капитализма в России» в сентябрьском номере «Отечественных записок» за 1880 год,1 В. В. затем повторял и развивал свои доводы в бесчисленных журнальных статьях и отдельных книгах («Судьбы капитализма в России», «Наши направления» и др.). В сущности идеи В. В. представляли собою самую «последовательную» и одновременно наиболее примитивную форму народнической социально-экономической мысли. К тому же В. В. сразу выступил тогда в литературе как яркий выразитель легалистской, сугубо оппортунистической тенденции в народничестве, связанной с неверием в революцию, с отказом от политической борьбы — не по анархо-максималистским соображениям, а в силу своеобразной идеализации наличной государственной власти, которую В. В. настойчиво звал помочь «народному производству».

Подсмеиваясь над прямолинейностью В. В. и пытаясь занять более гибкую позицию, Н. К. Михайловский (как и все его ближайшие единомышленники) имел с тем же В. В. во многом общую теоретическую почву. Михайловский не считал, что прошлое и настоящее России «фатально» ее «гарантируют» от победы капитализма.2 Он, напротив, почти непрерывно «пугал» русскую интеллигенцию успехами капитализма, ростом силы и влияния буржуазии. Но торжество капитализма рассматривалось им только как возможность, «угрожающая» стране в будущем, возможность, которую можно и должно предотвратить. При этом, как правило, Михайловский весьма умалял (говоря словами позднейшей марксистской публицистики) наличность капитализма в России, «закрывал глаза на то, что есть, и вопрос о факте превращал в вопрос о желательном или должном».3

С самого начала 70-х годов Михайловский, являясь выразителем настроений и побуждений широкого круга современников, выступал на страницах «Отечественных записок» с защитой позиции, которую можно схематически формулировать так: капиталистические отношения и буржуазные интересы, с ними связанные, в России пока слабы, малозначительны; Россия еще в сущности переживает состояние «зародыша», «чистой доски» (tabula rasa), и направление ее дальнейшего развития зависит от энергии, характера, успешности деятельности ее передовых, преданных интересам народа, сил; однако действительность не стоит на месте, облюбованный народниками «тип народной жизни» (якобы враждебный капитализму, — Ред.) с каждым годом, даже с каждым днем «грозит изменением и приближением к европейскому типу», и нужна, следовательно, безотлагательная и самая настойчивая борьба с той неблагоприятной обстановкой народной жизни, которая открывает доступ вторжению капитализма и постепенно усиливает его.

- 13 -

Построение Михайловского с первых шагов было утопичным; с течением времени отстаивание этих взглядов Михайловским и его друзьями становилось более вредным с точки зрения развития общественной мысли и революционного движения. Между тем Михайловский, у которого подчас срывались и более трезвые оценки действительности (особенно в пору второй революционной ситуации),1 в общем и целом продолжал упорно цепляться за свои теории самобытного социально-экономического пути, возможности обойти капиталистическую стадию развития.

С этих именно позиций Михайловский и редактируемое им «Русское богатство» много лет спустя, в начале 90-х годов, объявили войну молодым русским марксистам. Вспоминая высказывания Михайловского 70-х годов, в частности его известную статью 1877 года «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского», один из выдающихся представителей раннего русского марксизма Н. Е. Федосеев указывал ему (в 1894 году): «С тех пор много воды утекло, много произошло перемен, но Вы ничему не научились, ибо с живым увлечением повторяете старые слова...».2

С народнической оценкой капитализма и его перспектив в России неразрывно было связано отношение народников к разным общественным классам и слоям. Как показывает уже само название этого идейного направления, его сторонники должны были проявлять самый живой интерес к вопросу о народе, о его положении, нуждах, настроениях и стремлениях. Понятие «народ» для народников сводилось прежде всего и главным образом к крестьянству. К служению крестьянству, к отдаче ему «долга», лежащего на интеллигенции, призывала читателя народническая публицистика и литература. Левое народничество к крестьянской массе (руководимой интеллигенцией) приурочивало свои революционные надежды и планы.

Веря в коммунистические «традиции» и «инстинкты» русского крестьянства, признавая общину рычагом для социалистического преобразования общества, исходя, наконец, из факта количественного преобладания крестьянства в России и чрезвычайно угнетенного его положения, народники выдвигали его (крестьянство), а не пролетариат, в качестве главной освободительной, революционной силы. Существование рабочих в России, конечно, не игнорировалось и не могло игнорироваться. Но, всемерно подчеркивая непорванную связь значительной части тогдашних рабочих с деревней, народники рассматривали обычно городских рабочих как один из отрядов того же крестьянства. Пусть в одних случаях рабочих расценивали как «испорченных» городской буржуазной культурой крестьян, а в других, напротив, ценили в качестве наиболее подвижного и активного, наиболее восприимчивого к революционной пропаганде народного слоя (вторая точка зрения усиливалась по мере приближения к концу 70-х годов, и в среде деятелей «Народной воли» уже раздавались голоса о «передовой роли» «рабочего населения городов» «во всем народе»).3 Всё равно принципиальный взгляд на соотношение крестьян и рабочих по существу

- 14 -

не менялся: деревня сохраняла в глазах народников значение основного центра народной жизни, крестьянство — главной народно-революционной силы. Понятно, что непонимание народниками самостоятельного места рабочего класса, его великой исторической миссии играло роль тормозящего фактора в развитии подлинно классового самосознания среди революционеров-рабочих описываемой эпохи.

Видя в крестьянском «народе» главную массовую революционную силу страны, народники (по крайней мере значительная их часть) в то же время роль ведущей и направляющей силы революционной борьбы, да в известном смысле и вообще всего поступательного исторического движения, приписывали «критически мыслящей» интеллигенции. Плеханов в одной из своих ранних (и важнейших) марксистских работ — в «Наших разногласиях» — справедливо отмечал, что у народников рядом с беззаветной идеализацией народа и с убеждением (убеждением большинства семидесятников-революционеров) в том, что «освобождение трудящихся должно быть делом самих трудящихся», уживалась интеллигентская «самоуверенность». Взывая к интеллигенции, народнические вожди «ожидали социальных чудес от ее деятельности и полагали, что ее преданность заменит народную инициативу, ее революционная энергия займет место внутреннего стремления русской общественной жизни к социалистической революции».1

Обоснованием народнических взглядов на особое историческое призвание интеллигенции (как совокупности борющихся критически мыслящих личностей) занимался П. Л. Лавров в своих нашумевших «Исторических письмах» (впервые в «Неделе» за 1868—1869 годы, отдельно в 1870, потом в 1891 годах). Со своей стороны и Михайловский немало потрудился над созданием ошибочного, утопического учения о личности, об интеллигенции — как «главном архитекторе»2 истории.

Взгляды Лаврова, Михайловского и ряда других народнических идеологов на роль интеллигенции, личности составляли часть их общих идеалистических философско-социологических воззрений. Известна оценка В. И. Лениным философии Михайловского как шага назад от Чернышевского. «Чернышевский, — писал Ленин в 1914 году в статье о Михайловском, — был материалистом и смеялся до конца дней своих (т. е. до 80-х годов XIX века) над уступочками идеализму и мистике, которые делали модные „позитивисты“ (кантианцы, махисты и т. п.). А Михайловский плелся именно за такими позитивистами».3 Еще в 1870 году в статье «Суздальцы и суздальская критика», посвященной разбору ряда работ о позитивизме, Михайловский признал свою большую или меньшую солидарность с последним в ряде существенных пунктов (о «границах исследования», о классификации наук, о «законе трех фазисов»).4 В частности, Михайловский одобрительно отзывается там и о «субъективном методе в общественной науке», принятом известным теоретиком позитивизма Огюстом Контом, о том самом антинаучном, идеалистическом «субъективном методе», которым пытались руководствоваться во всей своей литературно-теоретической деятельности и Михайловский, и Лавров, и ряд их учеников и последователей. Вопрос о «субъективном методе», однако,

- 15 -

отнюдь не был только вопросом о методе изучения социологических явлений; сами последователи Михайловского — Лаврова вполне признавали, что «субъективный метод исследования и решающая роль субъективных элементов в процессе общественного развития неразрывно связаны одно с другим».1 В качестве важнейшего из таких «субъективных элементов» рассматривалась сознательная воля критически мыслящей интеллигенции, ставящей своей целью «делать историю», двигать ее «в направлении своего идеала».2

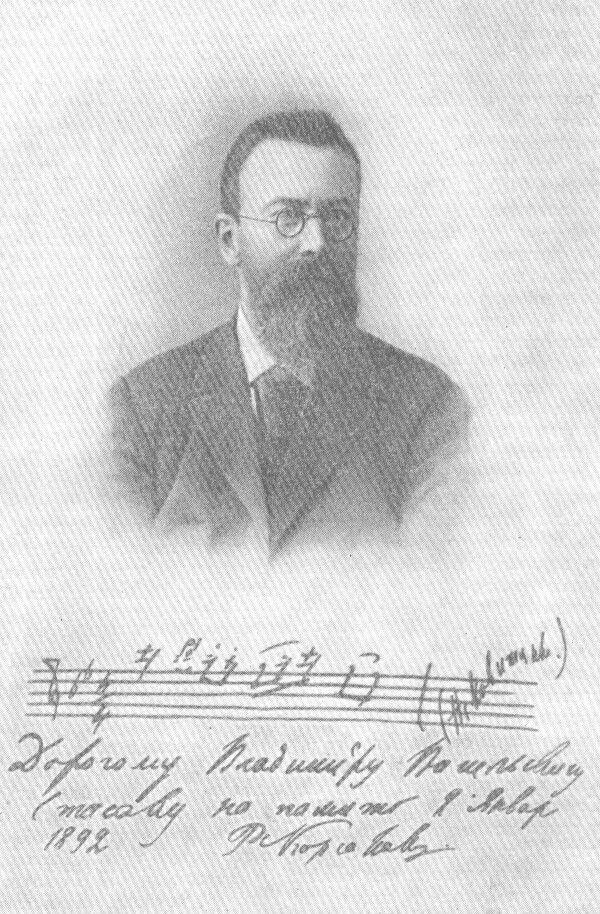

П. Л. Лавров.

Фотография. 1870-е годы.Не только в философии и некоторых общих проблемах социологии, но и в теоретическом и практическом решении отдельных вопросов современной общественно-политической жизни проявился «шаг назад» народнических идеологов 70-х годов по отношению к главным деятелям эпохи Чернышевского, прежде всего, конечно, к самому Чернышевскому.

Заслуживает в этой связи внимания проблема «политики», политической борьбы в народничестве.

Не может быть никаких сомнений в том, что все демократические силы народничества всегда были проникнуты глубокой враждебностью как к помещичьему классу, так и к режиму царизма. Общеизвестна ленинская оценка народничества как движения, направленного против помещичьего землевладения и крепостнического государства. Уничтожение всего средневековья в политическом строе (говоря ленинскими же словами) было, несомненно, с самого начала одной из объективных целей народнической борьбы, являвшейся в этом смысле прямым продолжением и развитием революционной борьбы поколения демократов 50-х и 60-х годов. Но известно и то (и об этом также неоднократно напоминал Ленин), что на определенном этапе народничество не ставило перед собой самостоятельной задачи политической борьбы, считало даже такую борьбу отступлением от социализма.

В народническом движении 70-х годов значительным влиянием пользовались анархические теории Бакунина — не только рекомендовавшаяся Бакуниным «бунтарская» тактика, но и бакунинское отрицание всякой «государственности» и какого бы то ни было участия в политических движениях.3

Другой из авторитетных для революционной молодежи 70-х годов народнических идеологов — П. Л. Лавров — с своей стороны был в немалой степени заражен аполитическими предрассудками утопического социализма, являлся если не последовательным анархистом, то, по крайней мере,

- 16 -

полуанархистом и лишь постепенно освобождался от анархистских тенденций. С анархизмом, правда, расходился П. Н. Ткачев, также принадлежавший к числу крупнейших народнических теоретиков, действовавших в 70-е годы в эмиграции. Но для Ткачева, последователя Бланки, все политические задачи сводились к подготовке заговора интеллигентного меньшинства с целью захвата власти. Политического движения в ином смысле и Ткачев не признавал. От аполитического этапа народничества нельзя отделить Михайловского (впоследствии одним из первых среди народников перешедшего на позиции политической борьбы).

Страх перед усилением влияния буржуазии в результате политической перемены, не сопровождаемой немедленно социальным переворотом, и одновременно с этим непосредственная ориентация на крестьянскую социалистическую революцию, одним ударом разрушающую и экономический и политический гнет, питали недоверие массы народников-семидесятников к политической борьбе.

Нечего и доказывать, что теоретические убеждения народников оказывались в противоречии с внутренним смыслом их деятельности, с самого начала имевшей объективно политическое значение. Понятно, однако, что этот разрыв между теорией и реальным содержанием работы вредил успеху последней. Развитие политического движения, направленного против царизма, тормозилось господством анархо-народнического предубеждения против «политики».

Разочарования, испытанные во время «хождения в народ», страшное возмущение зверскими преследованиями, обрушенными властью на самих пропагандистов-народников, безостановочный рост народного разорения при явном изо дня в день обогащении буржуазно-кулацкой верхушки, ряд крупных общественно-политических событий, особенно русско-турецкая война 1877—1878 годов, — всё это способствовало преодолению своеобразного народнического аполитизма. Правда, часть народников сопротивлялась новым веяниям. С другой стороны, у сторонников последних переход к «политике» сопровождался опасным для революции увлечением террористическими методами борьбы, усилением тенденции к подмене народной революционной самодеятельности борьбой горстки героев. Но как бы то ни было сам по себе отказ большинства революционеров от прежнего взгляда на политическую борьбу и сознательное выдвижение задачи уничтожения политического гнета царизма, как важнейшей ближайшей цели движения, знаменовали собой крупный шаг вперед всего русского освободительного движения. «...мы должны поставить своей ближайшей задачей — снять с народа подавляющий его гнет современного государства, произвести политический переворот с целью передачи власти народу», — провозглашалось в программе Исполнительного комитета «Народной воли»,1 составленной и утвержденной в конце 1879 года.

В ходе предшествующего изложения упоминались виднейшие представители соперничавших между собой фракций революционного народничества; из этих фракций более многочисленной была бунтарско-бакунистская, второй по степени распространенности — лавристская, или впередовская (ее органами были непериодическое обозрение и двухнедельник «Вперед»), наименее, особенно вначале, влиятельной — ткачевско-бланкистская (или группа «набатовцев» — по имени печатного органа «Набат», выпускавшегося Ткачевым).

Хотя нет оснований ставить полностью знак равенства между взглядами, с одной стороны, самих Бакунина и Лаврова, а с другой — воззрениями

- 17 -

Иллюстрация:

«Исторические письма» П. Л. Миртова. Титульный лист первого издания. 1870.

- 18 -

всех тех действовавших в России активных народников, которые почитались их последователями, тем не менее литературные высказывания Бакунина и Лаврова служат существенным материалом для суждения об основных позициях и настроениях бунтарского и лавристского1 течений.

В бакунизме в наиболее сильной степени выразилась народническая вера в неодолимую стихийную революционность крестьянских масс. Русский мужик, — утверждал Бакунин, — прирожденный социалист и естественный враг государства. Вследствие отчаянного положения, в котором находится крестьянин, он всегда готов подняться на борьбу, на бунт. Народ, собственно, «никогда не переставал бунтовать». Он, кроме того, постоянно выделяет из себя особый разряд бунтовщиков по преимуществу — это «лихие ребята», бегущие в леса от «государственных злодеев» и становящиеся разбойниками; разбой — «одна из почетнейших форм русской народной жизни», в нем — «предание народных обид, ...доказательство жизненности, страсти и силы народа». Успеху борьбы, которую народ беспрестанно ведет против своих врагов, мешает разобщенность, разъединенность крестьянства. Необходимо соединить все «частные бунты» народа в один «поголовный» бунт, в «народную революцию». В этом долг революционной интеллигенции. Ее задачей не является учить народ. «Мы (т. е. интеллигенция, — Ред.) должны народ не учить, а бунтовать», должны принести ему «единство повсеместного движения».2

П. Л. Лавров (во «Вперед», в брошюре «Русской социально-революционной молодежи») центр тяжести революционной работы переносил на пропаганду, т. е. как раз на ту задачу «учить народ», о которой с пренебрежением отзывался М. А. Бакунин. Лавров требовал «подготовления» народа к революции прежде всего путем социалистической пропаганды в его среде. Вместе с тем Лавров и самое интеллигенцию не считал «готовой», находя в ней пока недостаточный уровень и «социологического понимания», и «нравственного убеждения», он призывал ее настойчиво работать над собой. Весьма большие требования, предъявляемые Лавровым в области научной подготовки будущих пропагандистов, даже рассматривались большинством активной молодежи как увод в сторону от немедленной и прямой революционной деятельности и вызывали энергичные протесты. Не следует, впрочем, думать, что Лавров отодвигал революцию в сколько-нибудь отдаленное будущее. Он полагал, что можно систематической пропагандой в крестьянстве подготовить социальную революцию за немногие годы.

Надо заметить, что Лавров оказался левее многих своих последователей; в местных лавристских кружках была известная часть культурнических элементов; впоследствии Лавров сетовал на то, что его сторонники в России уклонялись от усиления «боевого характера» своей фракции и в конце концов перешли к политике «выжидания», которая является, как писал Лавров, «синонимом самоубийства» для всякой партии.3

П. Н. Ткачев (как и Бакунин) резко расходился с Лавровым по вопросу о «подготовлении» революции. Ткачев доказывал, что всякий народ,

- 19 -

Иллюстрация:

«Положение рабочего класса в России» Н. Флеровского. Титульный лист

первого издания. 1869.

- 20 -

задавленный произволом и измученный эксплуататорами, «всегда может», «всегда хочет» сделать революцию и «всегда готов к ней».1 В частности о России он утверждал (в своем полемическом «Открытом письме» Энгельсу, вызвавшем известный уничтожающий ответ последнего), что здесь «осуществление социальной революции... не представляет никаких затруднений, что в любой момент можно подвинуть русский народ к общему революционному протесту».2 Будучи весьма близок в подобных своих оценках к Бакунину, Ткачев, как уже отмечалось, выделялся своей критикой общих «принципов» анархизма, а с другой стороны — прямым и открытым отрицанием лозунга «освобождение народа посредством народа». Ткачев полагал, что народ сам «не может» себя спасти, что — «себе предоставленный» — народ ни в настоящем, ни в будущем не осуществит идеи социальной революции, которую должна «сделать» и «как можно скорее» революционная интеллигенция. Народу предоставлялась роль «разрушительно-революционной» силы, энергию которой развязывает инициативное революционное меньшинство, «искусно» направляющее ее затем к уничтожению «непосредственных тиранов-эксплуататоров». В дальнейшей созидательной «реформаторской деятельности» меньшинство, захватившее власть, опять-таки «не должно» было, по мнению Ткачева, «рассчитывать на активную поддержку народа».3

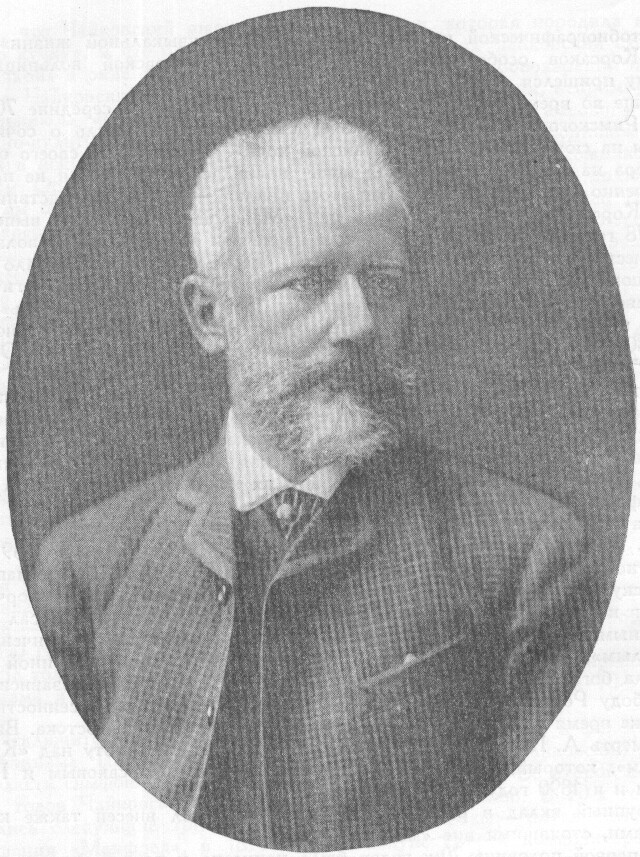

П. Н. Ткачев.

Фотография. 1863.Н. К. Михайловский не возглавлял какой-либо отдельной фракции или группировки в движении того времени. Относительно он стоял ближе к Лаврову, далеко не во всем сходясь, однако, и с ним. Хотя Михайловскому и приходилось сотрудничать в подпольной и зарубежной прессе, его деятельность в целом протекала в легальной печати (с конца 60-х до начала 80-х годов в «Отечественных записках»). В сущности Михайловский даже и семидесятых годов не принадлежит целиком и безоговорочно революционному народничеству: уже и в то время у него были отдельные точки соприкосновения с «мирными», либеральными народниками, подвизавшимися рядом с левыми народниками на страницах и «Отечественных записок», и «Дела», и «Слова», и «Недели», и артельного «Русского богатства». Недаром В. И. Ленин, отмечая в качестве исторических заслуг Михайловского его «искреннюю и талантливую» борьбу с крепостничеством и самодержавием, его горячее сочувствие угнетенному положению крестьян, его уважение к подполью и помощь ему, одновременно подчеркивал

- 21 -

у Михайловского «колебания к либерализму» и ставил вопрос о том, что «оппортунисты народничества» из «Русского богатства» позднейших времен могут быть признаны в общем верными его продолжателями.1

М. А. Бакунин.

Фотография. 1870-е годы.В 70-х годах Михайловский, не отделяя себя вообще от тогдашнего революционного поколения, с которым он теснее всего сблизился в пору расцвета «Народной воли», очень резко подчеркивал мысль о ведущем значении борьбы интеллигенции. В 1879 году на страницах «Народной воли», споря с «людьми мирного прогресса», надеющимися на «заботы» самодержавия о народе (хотя «оно до костей исклевало крестьянина своим железным носом»), Михайловский не соглашался и с теми «людьми революции», которые «рассчитывают на народное восстание». «Это, — писал Михайловский, — дело веры. Я не имею ее». Настойчиво призывая тогда к активной борьбе с самодержавием («бейте по обеим головам кровожадной птицы» — двуглавого орла), Михайловский возлагал надежды главным образом на демократическую интеллигенцию, да отчасти и на возможную поддержку со стороны либерального общества.2

Говоря об идейных факторах освободительного движения 70-х годов, нельзя пройти мимо воздействия на него легальной демократической журналистики. Важнейшим ее органом были не раз упоминавшиеся «Отечественные записки», возродившиеся к новой жизни в 1868 году с переходом в руки Некрасова. Три члена бывшей редакции «Современника» — Некрасов, Елисеев и Салтыков-Щедрин — возглавили коренным образом обновленный старый журнал Краевского. Михайловский, игравший всё время (с 1869 года) видную роль среди его сотрудников, вступил в редакцию вместо Некрасова после смерти последнего (1877). «Отечественные записки» просуществовали до 1884 года, когда были задушены царизмом.

«Отечественным запискам» 1868—1884 годов принадлежит почетнейшее место в истории русской публицистики и литературы. Некрасов, Салтыков-Щедрин, Елисеев, Михайловский, а вместе с ними и Глеб Успенский являлись центральными фигурами в журнале. Некрасов и Щедрин руководили непосредственно литературно-художественной частью «Отечественных записок», определяя в основном и целом и весь их общий дух. Михайловский, Елисеев, в немалой мере Успенский наряду со Щедриным и Некрасовым оказывали весьма серьезное влияние на публицистику журнала.

Вокруг литературного отдела «Отечественных записок» Некрасов и Щедрин сумели сплотить десятки крупных беллетристов и поэтов, талантливых

- 22 -

представителей критического реализма, поборников народности, демократизма, участвовавших своим художественным словом в общей освободительной борьбе. Лицо отдела определялось в первую очередь произведениями Некрасова и Щедрина, привлекавшими к журналу интерес, внимание и любовь широких читательских кругов. Некрасов поместил в журнале большую часть «Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Дедушка», «Недавнее время», «Русские женщины», «Современники», множество лирических стихов. Щедриным здесь были напечатаны «Письма из провинции», «История одного города», «Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Помпадуры и помпадурши», «Современная идиллия», «В среде умеренности и аккуратности», «Убежище Монрепо», «Круглый год», «За рубежом», «Господа Головлевы», «Письма к тетеньке» и т. д. «Отечественными записками» была опубликована подавляющая часть относящихся к концу 60-х — началу 80-х годов произведений Успенского, в том числе «Разоренье», «Из деревенского дневника», «Власть земли». В журнале печатались романы и повести выдающихся писательниц демократического лагеря — Марко Вовчок (М. А. Маркович) и В. Крестовского (Н. Д. Хвощинская), некоторые романы Решетникова, очерки, рассказы, повести писателей-народников — Златовратского, Засодимского, Каронина. Тут появилось большинство рассказов Гаршина, произведения Кущевского, Осиповича-Новодворского, некоторые из крупных сочинений Мамина-Сибиряка. Из поэтов печатались в журнале Алексей Жемчужников, Плещеев, братья Курочкины, Минаев, Надсон, Якубович и другие. Из года в год январские книжки «Отечественных записок» открывались пьесами Островского («Горячее сердце», «Бешеные деньги», «Лес», «Волки и овцы», «Таланты и поклонники» и др.). Беллетристика, поэзия, драматургия «Отечественных записок», представленная произведениями и авторами далеко не во всем согласными (достаточно напомнить о расхождениях в освещении крестьянской жизни между Успенским и Златовратским), объединялись глубокой обличительной тенденцией, горячей преданностью народу, стремлением познать действительность и всемерно способствовать ее перестройке в интересах трудящихся.

Отдел публицистики и науки1 также объединял литераторов и ученых, в большинстве проникнутых демократическими стремлениями. Это не значит, что среди них не было существенных идеологических различий. В общественных и литературно-критических обозрениях, в статьях, освещавших те или иные проблемы социальных наук, в общем преобладал народнический тон. Как представители тех или иных оттенков чисто народнической мысли, либо как деятели, близкие хотя бы отдельными сторонами своих воззрений к народничеству, выступали в журнале Н. К. Михайловский, Г. 3. Елисеев, П. Л. Лавров, А. Н. Энгельгардт, В. В. Берви-Флеровский, С. Н. Кривенко, В. П. Воронцов, Я. В. Абрамов, С. Н. Южаков, критики А. М. Скабичевский, М. А. Протопопов, историк А. П. Щапов. Ряд публицистов «Отечественных записок» отражал (с различной степенью последовательности) тенденции революционного народничества, не без колебаний иной раз в сторону «левого» либерализма; у других — либерально-народнические тенденции сказывались более заметно. Оппортунистические ноты звучали у одного из главных руководителей журнала Елисеева. «Внутреннее

- 23 -

обозрение», которое долгое время вел в «Отечественных записках» Елисеев, содержало громадный познавательный материал, вскрывало несостоятельность существующего порядка во всех сферах жизни и управления. Оно было пропитано насквозь заботой о нуждах крестьянства. Шелгунов в своих воспоминаниях выразил впечатление многих современников, когда писал, что «мужик», занимавший «так много места» в «Отечественных записках», обязан во многом (Шелгунов даже преувеличенно утверждал: «Во всем») именно Елисееву. «Конечно, — писал Шелгунов, — не Елисеев его выдумал, но он его сконцентрировал в журнале...».1

Однако Елисеев периода «Отечественных записок» был по существу довольно далек от революционных планов и ожиданий и в своей положительной программе, как и в тактике, часто соскальзывал на либерально-народнические позиции. Внутри редакции это вызывало протесты прежде и сильнее всего со стороны Щедрина.

Анализ материалов приводит к убеждению, разделяемому рядом исследователей, что Щедрин не выступал как сторонник теоретической народнической «догмы» или «доктрины»; он, судя по всему, не разделял народнической веры в общину и одним из первых увидел пришествие капитала в России, причем в конце жизни прямо высказывал мнение (пусть в несколько условной форме), что России придется пережить «эпоху» буржуазного господства («чумазовского торжества»).2

Разделяли также Щедрина с народничеством в той или иной степени философско-социологические воззрения. Он оставался сторонником философского материализма; ему был присущ (несмотря на то, что он не мог подняться до исторического материализма) глубокий социологический реализм. Вместе с тем между поколением народнических революционеров и Щедриным были существенные точки соприкосновения, которые создавали достаточную почву для их совместной борьбы, в частности для общей работы с рядом народников в «Отечественных записках». Это — общая и Щедрину, и лучшим демократам-народникам — острая озабоченность судьбами деревни, поддержка вольнолюбивых чаяний крестьянства, тяга в народ, ненависть к самодержавию, стремление к скорейшему освобождению Родины от его ига, враждебное отношение к капиталистическому порядку, презрение к либерализму, убеждение в необходимости революционных методов борьбы против существующего строя. Щедрин поэтому с живым сочувствием следил за революционным движением демократической молодежи 70-х годов; он, не разделяя чрезмерного революционного «самомнения» передовой радикальной интеллигенции, высоко ценил ее общественный подвиг («Не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе», XVI, стр. 420). Молодежь платила Щедрину горячим уважением и любовью, видя в нем одного из своих идейных воспитателей, надежного союзника и руководителя. Характерным выражением (одним из многочисленных) отношения к Щедрину передовой демократической молодежи можно считать адрес, обращенный к нему студентами одного из провинциальных университетов. Студенты приветствовали Щедрина «как испытанного, закаленного вождя, как свою несокрушимую твердыню, вокруг которой возможно собраться дружной толпой и устоять в борьбе».3

- 24 -

*

Переходом к новому фазису в освободительном движении — к «семидесятым» годам — следует считать ряд политических и литературно-общественных событий, приходящихся на 1868—1869 годы.

Сюда относятся такие факты, как студенческие волнения 1869 года (и их подготовка — с осени 1868 года), идейная борьба среди молодежи вокруг агитационных и организационных попыток, связанных отчасти с именем Сергея Нечаева, и зарождение крупной и влиятельной в дальнейшем революционной группы Натансона и других.1 Сюда же относятся такие явления литературно-общественной жизни, как выход в свет «Положения рабочего класса в России» Флеровского, «Исторических писем» Миртова (Лаврова), работы Михайловского «Что такое прогресс?» и т. д. С этим же временем связано и возникновение новых «Отечественных записок», важнейшего общедемократического органа (легального) всего периода.

На время с 1868—1869 по 1873 годы приходится этап подготовки и назревания того широкого движения демократической молодежи, которое определилось к 1874 году в форме «хождения в народ».

Типичной для этих лет является деятельность только что упомянутой группы, основанной в 1869 году Марком Натансоном и развернувшей наиболее интенсивно свою работу с 1871 года. Группа эта возникла в Петербурге, где и в последующем находилось ее основное ядро; но с этим петербургским ядром был объединен ряд более или менее значительных революционных групп в Москве, Киеве, Одессе, Харькове и некоторых других городах. Толчком к образованию натансоновской группы послужили волнения студенчества в Петербурге весною 1869 года, явившиеся симптомом начинавшегося нового оживления демократического движения, и имевшая прямую связь с теми же волнениями агитация Нечаева и его сторонников, рассчитывавших использовать волнения в целях самой лихорадочной и поспешной подготовки большого крестьянского восстания (надежды на возможность такого восстания поддерживались в них брожением в народе, связанным с предстоявшим в 1870 году прекращением 9-летнего срока с момента реформы 19 февраля, в течение которого бывшие помещичьи крестьяне не имели права отказываться от своих наделов). Вокруг Натансона, его ближайшего сподвижника В. Александрова и других объединились те элементы в радикальном студенчестве, которые, во-первых, считали тогда беспочвенными и опасными для революционного дела планы «нечаевцев» и, во-вторых, с самого начала возмущались теми крайне неблаговидными приемами, к которым прибегал Нечаев в своем стремлении поскорее сколотить революционную организацию для попытки осуществить эти планы (крайний авторитаризм, иезуитство, мистификаторство).

«Нечаевские» организационные попытки (в Петербурге, затем и в Москве) были быстро разбиты правительством.2 Оппозиционная Нечаеву группа, несмотря на понесенные потери, уцелела и в ближайшие годы выросла

- 25 -

в серьезную революционную организацию.

П. А. Кропоткин.

Фотография. 1900-е годы.После 1871—1872 годов в этой организации работали такие видные (выдвинувшиеся впервые именно в ней) деятели революционого движения, как С. М. Кравчинский (Степняк), Д. А. Клеменц, П. А. Кропоткин, Л. Э. Шишко, С. Л. Перовская, С. С. Синегуб и другие.1 В московском кружке той же организации находились А. И. Иванчин-Писарев, Л. А. Тихомиров (впоследствии ренегат), Н. А. Морозов, М. Ф. Фроленко, в киевском — Я. В. Стефанович, П. Б. Аксельрод, в одесском — Ф. В. Волховский, А. И. Желябов. Развертывание работы группы и вообще постепенный подъем русского революционного движения в первой половине 70-х годов совершались не только под влиянием условий внутренней жизни, но и под сильным воздействием международных событий, в первую очередь таких, как Парижская Коммуна, борьба I Интернационала (хотя вполне правильная оценка и Коммуны, и тем более положения в Интернационале не была доступна революционерам-семидесятникам в силу их идейной ограниченности).

Практическая деятельность группы (будем ее условно именовать Петербургской революционной группой начала 70-х годов или группой Кравчинского — Кропоткина — Перовской) заключалась в организации и руководстве многочисленными молодежными кружками, в распространении, а затем и издании (постепенно расширявшемся) социалистической и демократической литературы — легальной и нелегальной, наконец, в 1872—1874 годах в установлении значительных по тому времени связей и налаживании пропаганды среди рабочих. Предпринимались уже и отдельные опыты пропаганды среди крестьян (этой-то пропаганде в крестьянстве должна была главным образом послужить в будущем деятельность среди рабочих, рассматривавшихся в качестве самых подходящих посредников между революционной интеллигенцией и деревней).

- 26 -

Уместно здесь несколько подробнее остановиться на так называемом «книжном деле» группы, осуществлявшемся, впрочем, при денежной и практической помощи и других, более мелких кружков. «Книжное дело» сначала было ориентировано только на интеллигенцию, но затем имело уже в виду и «народ» (ближайшим образом — рабочих, в перспективе — и крестьян).

Круг сочинений, распространяемых пропагандистами, был довольно велик, охватывая ученые и публицистические труды, а также художественную литературу. Разумеется, большое место отводилось Чернышевскому, Добролюбову, Писареву.1 Популярны были сочинения ряда русских и иностранных историков и социологов (Костомарова — главным образом «Северно-русские народоправства», Щапова, Мордовцева, Луи Блана, Бокля, Дрэпера и др.). Широко распространялся первый том сочинений Лассаля, изданный в 1870 году в переводе В. А. Зайцева.2

Огромное значение (несмотря на всю ограниченность понимания и истолкования этого великого труда подавляющим большинством тогдашних читателей) имел выход весною 1872 года первого тома «Капитала» Маркса, перевод которого был выполнен частью Германом Лопатиным, а в основном «Николай-оном» (Н. Ф. Даниельсоном).3 Кроме «Капитала», изданного в самой России (в Петербурге) легально, однако подвергшегося скоро преследованию, распространялась вышедшая за границей работа Маркса о Парижской Коммуне — «Гражданская война во Франции».4

Известностью пользовались «Отщепенцы» бывшего сотрудника «Русского слова» Н. В. Соколова, книги беллетриста и публициста А. К. Шеллера-Михайлова «Пролетариат во Франции» и «Ассоциации». Громадна была популярность уже упоминавшихся не раз лавровских «Исторических писем» (импонировавших едва ли не всей демократической молодежи, без различия направлений, своими идеями о «цене прогресса», об ответственности интеллигенции и ее «долге» перед народом) и «Положения рабочего класса» Флеровского.5 Незадолго уже до большого похода «в народ», в конце 1873 года, в России получили распространение некоторые бакунинские книги («Государственность и анархия» в том числе), изданные в Женеве его ближайшими единомышленниками. Тогда же в Россию пришел и первый том Лавровского «Вперед».

- 27 -

С. Л. Перовская.

Фотография. 1870-е годы.

- 28 -

Н. А. Морозов.

Фотография А. Рентца и Ф. Шрадера. 1900-е годы.

- 29 -

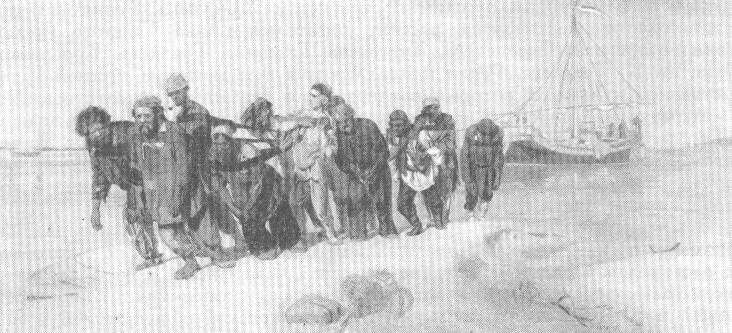

Немало произведений художественной литературы находилось «на вооружении» революционеров-пропагандистов 70-х годов. Использование этой литературы происходило различными способами. Иногда в кружках читались те или иные вещи непосредственно по журнальным публикациям. Шло распространение отдельных изданий, не предназначенных специально для целей пропаганды. Наконец, в ряде случаев предпринимались именно специальные издания, рассчитанные прямо на пропагандистское использование.

Иллюстрация:

«Из-за решетки». Титульный лист. 1877.

Достаточно известны интерес и любовь демократического читателя 70-х годов к Некрасову, Салтыкову-Щедрину, Глебу Успенскому. Произведения их послужили делу революционной пропаганды. Особенно в этом отношении использовались «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, щедринские «Два генерала» («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил») и т. д. Когда в 1873 году петербургской организацией Кравчинского — Кропоткина — Перовской были напечатаны в Женеве революционные «Песенник» и «Сборник новых песен и стихов», то во второй из них были включены «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» Некрасова.1

Большое пропагандистское значение имели произведения Наумова и Нефедова, изданные для обхода цензуры в виде больших сборников: Ф. Д. Нефедова «На миру» (1872) и Н. И. Наумова «Сила солому ломит» (начало 1874 года). В массу читателей были при этом пущены преимущественно отдельные рассказы и очерки из этих объемистых книг (из Нефедова — «Безоброчный», изданный, впрочем, в 1873 году и отдельно, и «Крестьянское горе»; из Наумова — «У перевоза», «Юровая», «Крестьянские выборы», «Еж» и др.).2 Для целей пропаганды были переизданы (из «Недели» за 1870 год) рассказ М. Цебриковой «Дедушка Егор», очерк писателя-этнографа В. Майнова «Беспутый»; были перепечатаны (впервые появившиеся еще в начале 60-х годов) «Очерки фабричной жизни» А. Голицынского и пр. Подходящим материалом в руках пропагандистов оказались некоторые из «Сказок Кота-Мурлыки» известного зоолога и одновременно беллетриста Н. П. Вагнера («Колесо жизни», «Макс и волчок»

- 30 -

и др.), хотя сам автор был человеком, далеким от демократического движения. Драматическая поэма тоже далекого от революции А. А. Навроцкого «Стенька Разин» (из «Вестника Европы» за 1871 год) представлялась настолько ценной для пропаганды, что группа Кравчинского — Кропоткина — Перовской даже перепечатала ее в своей нелегальной типографии в Швейцарии (с некоторыми изменениями и под более острым заглавием: «Вольный атаман Степан Тимофеевич Разин»).1 На службу пропаганде были поставлены и некоторые произведения западной художественной литературы.2

Петербургская революционная группа возникла задолго до оформления и размежевания отдельных течений революционного народничества; разгром ее правительством произошел весною 1874 года, довольно скоро после того, как окончательно определились две главные народнические фракции — бакунистская и лавристская. Свои позиции она вырабатывала самостоятельно, причем долгое время сравнительно мало внимания уделяла разрешению чисто программных вопросов, будучи преимущественно занята практической стороной революционной деятельности и допуская в своей среде различные оттенки взглядов, различные мнения. Считая важным появление заграничного печатного органа, обслуживающего теоретические и практические нужды русского движения, группа помогла организации журнала Лаврова «Вперед». Она не стала, однако, на позиции «лавризма», хотя сама, несомненно, придавала большое значение «подготовительной» пропагандистской и организационной работе. Как целое, организация не примкнула вполне и к бакунизму, но сторонники бакунизма (пусть не в наиболее крайних проявлениях последнего) в ее составе имелись; если же говорить об эволюции настроений и взглядов членов группы, то она шла именно в направлении умеренного бакунизма (т. е. той формы бакунизма, которая выработалась в практике революционного движения и сводилась к соединению элементов бунтарства с признанием пропаганды).

По мере расширения размаха революционного движения в начале 70-х годов и связанного с этим постепенного обострения революционных чувств среди активных кругов демократической молодежи всё резче проявлялись стремления скорее перейти «к делу», к более или менее прямым попыткам возбуждения народных масс к непосредственным революционным действиям. Эти настроения начинали сказываться внутри той крупной революционной группы Петербурга и других центров, о которой выше была речь, но еще сильнее в некоторых интеллигентских кружках, к ней не принадлежавших. Одним из таких кружков были так называемые «долгушинцы»,3 решившие не позднее первой половины 1873 года приступить к таким действиям среди народа, которые вели бы «прямо» к «бунту».

Долгушинский кружок был разгромлен правительством, едва начав свою работу в народе (распространение прокламаций, беседы с крестьянами в прилегающих к Москве районах). Это было осенью 1873 года. Тогда же,

- 31 -

П. А. Алексеев.

примерно, был сделан опыт «бродячей» пропаганды по деревням Тверской губернии Кравчинским и Дмитрием Рогачевым, произведший, как и долгушинское начинание, большое впечатление в среде революционной молодежи. К концу 1873 года атмосфера среди молодой демократической интеллигенции оказалась уже сильно накаленной. Тут сыграли свою роль продолжавшаяся несколько лет пропагандистская и организационная деятельность различных кружков, воздействие всей легальной демократической литературы и печати, призывы, шедшие из-за рубежа — со стороны литературы революционной эмиграции. Очень важно было то, что среди молодой демократии все шире распространялись данные о растущем разорении крестьянских масс; именно 1873 год ознаменовался тяжелым самарским голодом — тем «страшным бедствием», о котором писал тогда же Лев Толстой.

- 32 -

Мысли о необходимости приложить все усилия для реального сближения с народом, о перенесении в среду самого народа центра деятельности демократической интеллигенции требовали себе путей к осуществлению.

Весна и лето 1874 года явились временем наиболее широкого распространения попыток «хождения в народ», предпринятых из Петербурга, Москвы, ряда городов Украины (Киев, Одесса, Харьков), Поволжья (Самара, Саратов, Нижний Новгород). Записка, разосланная в середине 1875 года министром юстиции графом Паленом и подводившая с жандармско-прокурорской точки зрения первые итоги результатам «дознаний», возбужденных властями по поводу пропаганды в империи, утверждала, что «дознаниями раскрыта пропаганда в 37 губерниях».1

Следует заметить, что в отношении идейно-тактических установок движение 1874 года было далеко от однородности. В нем участвовали последователи бакунизма как крайние (которых в это время именовали «вспышкопускателями» или «вспышечниками»), так и более умеренные. Некоторые из современников потом категорически утверждали, что большинство участников с самого начала движения в народ хотело «непосредственного действия», понимая под этим организацию повстанческих действий, «бунтов». В «хождении в народ», далее, участвовали «чистые» пропагандисты. Наконец, были сторонники «рекогносцировки», разведки народных настроений, изучения народного быта. По существу задачу ознакомления с народом ставили себе и те, кто шел к нему для «пропаганды» или «бунта». Из «бунтовских» проектов ничего не вышло: их сторонники позднее сетовали на то, что все революционеры — участники хождения в народ — на деле сбились на роль только пропагандистов.

Хождение в народ 1874 года быстро было задушено правительством. Было произведено множество арестов. К моменту издания упомянутой выше «записки Палена» оставалось привлеченных к дознаниям в качестве обвиняемых 770 человек (612 мужчин и 158 женщин). Круг так или иначе пострадавших от разных преследований был еще шире.

Но не столько понесенные жертвы, сколько морально-идейные разочарования и испытания повлияли на настроение революционной молодежи. Известны слова В. И. Ленина о том, что массе «энергичнейших и талантливых работников», которая шла в народ исходя из веры «в коммунистические инстинкты мужика», на практике пришлось убедиться в наивности такого представления.2

Не сразу, однако, семидесятники признали свое внутреннее поражение и примирились с ним.

В 1875 году оформилась и в том же году погибла новая революционная группа, известная под названием «кружка москвичей» или «Всероссийской социально-революционной организации». Главной непосредственной целью организации было создание пропагандистских опорных пунктов в ряде промышленных центров для подготовки революционных деятелей из среды рабочих, которые в дальнейшем могли бы перенести распространение «социально-революционных» идей в крестьянскую среду. Новая организация составилась из ряда студентов, русских и грузин, из группы женщин-революционерок, бывших цюрихских курсисток, возвратившихся на родину, из примкнувших к инициаторам передовых рабочих (впрочем, некоторые рабочие входили в число самих этих инициаторов). Видную роль в организации играли уже имевший революционный стаж рабочий-ткач Петр

- 33 -

Алексеев, Софья Бардина и Лидия Фигнер, Георгий Зданович, Иван Джабадари, Михаил Грачевский. Ядро организации сосредоточилось в Москве; работа велась или налаживалась в Иваново-Вознесенске, Туле, Киеве, Одессе. Имелись связи с Петербургом (где вначале были заложены первые основы организации), с эмиграцией (в Женеве на средства организации была основана газета «Работник»). Одной из особенностей новой группы было стремление к более тесному, организованному сплочению революционных сил, к преодолению той распыленности, которая отличала движение во время большого похода «в народ» в 1874 году.

Иллюстрация:

Речь Петра Алексеева. Титульный лист. 1878.

После ряда последовательных «провалов» организация оказалась разрушенной. Из сотни привлеченных половина была предана суду по процессу 50-ти (в Петербурге, в начале 1877 года). Процесс привлек большое общественное внимание. Особенно сильное впечатление произвели речи подсудимых Петра Алексеева и Софьи Бардиной. В марте 1877 года М. Е. Салтыков-Щедрин писал П. В. Анненкову: «Я на процессе не был, а говорят — были замечательные речи подсудимых. В особенности одного крестьянина Алексеева и... Бардиной. Повидимому, дело идет совсем не о водевиле с переодеваньем, как полагает Ив(ан) Серг(еевич)».1

Громовая речь П. А. Алексеева (с 70-х годов десятки раз издававшаяся) прозвучала как смелый и резкий обвинительный акт против всего строя угнетения и эксплуатации, против царизма, крепостничества, капиталистического хищничества. Яркими красками обрисовал оратор бедственное положение крестьян и рабочих, несколько раз повторяя, что, несмотря на «дарованную» реформу 19 февраля, трудящиеся остаются под гнетом, равнозначным крепостному («Мы — крепостные!»). Алексеев отмечал, что глубоко ошибочно мнение, будто «рабочий народ» «не чувствителен и ничего не понимает». Рабочий народ, заявлял Алексеев, смотрит на существующее

- 34 -

положение как на «временное зло», считает таким злом и «правительственную власть, временно захваченную силою». Отметив дружбу «русского рабочего народа» с «интеллигентной молодежью», которая «до глубины души прочувствовала, что значат и отчего это повсюду слышны крестьянские стоны», Алексеев выразил убеждение в наступлении той поры, когда «подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах». Впоследствии в руководящей статье «Насущные задачи нашего движения», открывшей первый номер «Искры», В. И. Ленин оценил последние слова алексеевской речи как «великое пророчество русского рабочего-революционера».1

Петр Алексеев был самой выдающейся фигурой среди рабочих, судившихся по делу 50-ти. В числе обвиняемых было до 20 процентов рабочих. Алексеев был уже революционером со стажем, свою деятельность он начал в тех кружках рабочих Петербурга, среди которых велась пропаганда интеллигентами из группы Кравчинского — Кропоткина — Перовской и некоторых других групп. Одним из его учителей был медик В. С. Ивановский, впоследствии близкий к Владимиру Короленко (писатель был, как известно, женат на одной из представительниц революционной семьи Ивановских).

Будучи сам ткачом, Петр Алексеев в Петербурге в 1873—1874 годы имел ближайшее отношение и к довольно обширному (распространенному по нескольким районам) кружку «заводских» рабочих (т. е. рабочих металлообрабатывающих заводов и железнодорожных мастерских). Участники этого кружка отличались уже довольно высоким развитием и жадно впитывали в себя общие и политические знания, сообщаемые им интеллигентами. При этом они не оставались пассивными слушателями и робкими учениками, но, напротив, начинали кое в чем проявлять критическое отношение к способам и целям деятельности народнической интеллигенции. Конечно, это не означает, что они уже сумели проложить тогда свои особые пути, но инстинктивные (пусть слабые) поиски самостоятельного пролетарского пути уже начинались. Кружки «заводских» и «фабричных» рабочих Петербурга были разгромлены властями весною 1874 года одновременно с «провалом» Петербургской революционной группы начала 70-х годов. Революционная деятельность среди петербургских рабочих с этим провалом не прекратилась. Ее, в частности, продолжали некоторые из членов упомянутого «заводского» кружка, вышедшие после более или менее продолжительного ареста на волю (или успевшие с самого начала скрыться, как известный Виктор Обнорский). После ряда организационных превращений к концу 70-х годов из этого кружка, к которому в середине десятилетия примкнул Степан Халтурин, выросла организация, вошедшая в историю под именем «Северного Союза русских рабочих».

Еще за несколько лет до оформления «Северного Союза», в 1875 году, в Одессе действовала другая из самых ранних рабочих организаций России — «Южнороссийский союз рабочих». Он объединял 50—60 активных членов (с периферией — до 200 или 300 человек). Был принят «Устав Южнороссийского союза рабочих», выработанный не без влияния и учета уставов I Интернационала и Центральной Женевской секции Интернационала. В уставе «Союза» устанавливалось, что «рабочие могут достигнуть признания своих прав только посредством насильственного переворота, который уничтожит всякие привилегии и преимущества и поставит труд основою личного и общественного благосостояния». Практическими своими задачами «Союз» считал: «пропаганду идеи освобождения рабочих из-под

- 35 -

гнета капитала и привилегированных классов»; объединение рабочих Южнороссийского края; в дальнейшем «борьбу с установившимся экономическим и политическим порядком».1 Несмотря на те или иные слабые стороны (как в теории, так и в практике), «Южнороссийский союз рабочих» сыграл почетную роль в истории рабочего движения в России, ознаменовав объективно некоторый отход от господствовавшего в тогдашнем революционном движении народничества, отразив тяготение передовых рабочих к созданию своей классовой организации. После разгрома «Союза» в конце 1875 года его основные деятели (главный руководитель «Союза» бывший студент Евгений Заславский и ряд рабочих) в 1877 году судились в Петербурге; ввиду почти исключительно пролетарского состава обвиняемых правительство, всегда старавшееся представить революционное движение как чисто интеллигентское дело, лишенное корней в народе, не решилось опубликовать данных о процессе. Сведения о нем тем не менее проникли в общество. Приехавший в то время из-за границы в Петербург И. С. Тургенев, заинтересованный небывалым явлением суда над рабочей организацией, добился возможности присутствовать на процессе.

Революционная пропаганда и разные организационные попытки в рабочей среде затрагивали пока еще, разумеется, очень узкий (и самый передовой) круг рабочих. Но постепенное пробуждение пролетариата в России находило выражение и в форме стачечной борьбы, охватывавшей уже — за 70-е годы — десятки и десятки тысяч рабочих. Известно, что между 1870 и 1880 годами имело место, по крайней мере, от 300 до 350 конфликтов (стачек, волнений и т. д.) на различного рода предприятиях и стройках; конфликты эти были связаны с вопросами размеров и расчетов заработной платы, длины рабочего дня, бытовых условий и т. д. Рабочие разных отраслей промышленности (текстильщики, металлисты и др.) боролись против попыток со стороны капиталистов ухудшить и без того крайне тяжелые условия труда, а иногда — при наличии благоприятных обстоятельств — стремились предъявлением требований и забастовками несколько улучшить эти условия. Масштабы волнений и стачек весьма различны: иногда речь шла о протесте нескольких десятков тружеников, иногда выступали тысячи рабочих на крупнейших предприятиях; если в одних случаях (более часто) стачка или волнение длились день-два (или даже несколько часов), то в других — забастовки продолжались неделями. Большое впечатление в самом начале 70-х годов произвели стачки на Невской бумагопрядильне в Петербурге и на Кренгольмской мануфактуре под Нарвой. Невская стачка (1870 года), охватившая около 800 рабочих, стойко сопротивлявшихся несколько дней нажиму со стороны не только фабричной администрации, но и полицейских властей, заставила о себе много говорить и послужила материалом для судебного процесса против инициаторов забастовки. На Кренгольмской мануфактуре в 1872 году волнения 5 тясяч рабочих (эстонцев и русских, дружно боровшихся вместе) привели к открытому столкновению с войсками, к суду над группой рабочих и каторжным приговорам. Немало было волнений на больших металлообрабатывающих предприятиях Петербурга (Семянниковском, Путиловском и др.), на текстильных фабриках Москвы и Центрального промышленного района и в других местностях. В 1878—1879 годах внимание самых широких общественных кругов было привлечено стачками на некоторых текстильных фабриках Петербурга, вызвавшими довольно значительное движение солидарности

- 36 -

среди рабочих и левой интеллигенции столицы. В этих последних стачках немалую роль сыграли уже рабочие революционные кружки (в 1879 году — «Северный Союз русских рабочих») и организация революционных народников — «Земля и воля». Но подобное вмешательство революционеров в ход стачечной борьбы было для описываемого периода (периода раздельного существования социализма и рабочего движения) исключением. Как правило же, стачки 70-х годов носили стихийный, неорганизованный характер и неоднократно, между прочим, сопровождались «беспорядками», «буйствами» — разгромом служебных помещений и т. д.

Первые опыты создания революционных организаций самими рабочими, успех революционной пропаганды демократической интеллигенции среди десятков и сотен более или менее сознательных рабочих, многократные стихийные выступления целых коллективов фабрик и заводов являлись признаками оформления русских рабочих в самостоятельный класс.

Однако революционеры 70-х годов в своей основной массе не смогли увидеть и понять исторического смысла событий, совершавшихся на их глазах и подчас даже при близком их участии. С. М. Кравчинский («Степняк», автор «Андрея Кожухова», «Подпольной России» и других произведений) еще в 1878 году продолжал утверждать, что русские революционеры оставляют «в тени» фабричный вопрос (хотя и считают необходимой экспроприацию фабрик), потому что «история, поставившая на первый план в Западной Европе вопрос фабричный, у нас его не выдвинула вовсе, заменив его вопросом аграрным».1

Разочарование, испытанное революционной интеллигенцией под влиянием неудачи движения «в народ» в 1874 году, углублялось дальнейшими неудачами и потерями. Тот же Кравчинский писал (1878) в письме к Вере Засулич, что «все почувствовали (почувствовали еще до 1878 года, — Ред.), что таким путем, каким шли до сих пор, идти дальше нельзя», нельзя потому, что революционеры прошли в народе «не понятые, не услышанные».2

Но новый путь, который старались после неудач 1874—1875 годов найти революционеры, не отличался в основных принципиальных отношениях от прежнего. «Новое» в революционной идеологии и практике коснулось вопросов более второстепенных, хотя иногда все-таки далеко не маловажных. Это «новое» определило особенности платформы, выработанной на протяжении 1876 года (потом уточнявшейся) и легшей в основание созданного к концу того же года тайного революционного общества «Земля и воля».3 Платформа эта среди самих современников получила название «народнической»; термин, задолго до того известный, именно теперь получил широкое распространение и наполнен был конкретным общественным содержанием, характеризовавшим вполне определенное направление. В объяснение происхождения и значения термина Александр Михайлов писал (позднее, в конце 1880 года): «Свои теоретические идеалы и симпатии люди этого направления подчиняли насущным, острым потребностям народа и потому называли себя „народниками“».4 Народники-землевольцы

- 37 -

Иллюстрация:

«Земля и воля!», 1879, № 3.

- 38 -

исходили из убеждения, что (говоря словами того же А. Д. Михайлова) зажжет народ революционным пламенем лишь тот, «кто постигнет душу народа, кто заговорит его языком о предметах, волнующих народную жизнь изо дня в день, кто поставить на своем знамении: народное движение во имя народных требований».1

В своей программе землевольцы заявляли, что они считают конечным идеалом «анархию и коллективизм»; но, с другой стороны, признавая, что партия не может навязывать народу этого своего идеала, землевольцы суживали свои требования «до реально-осуществимых в ближайшем будущем, т. е. до народных требований, каковы они есть в данную минуту».2 Такими «суженными» требованиями оказывались: «переход всей земли» в руки крестьянства и равномерное ее распределение; «перенесение всех общественных функций в руки общины, т. е. полное ее самоуправление».3

Кроме такой переформулировки прежних, более далеко шедших, программных лозунгов, землевольцы признали необходимость замены практиковавшейся раньше особенно широко летучей, бродячей формы деятельности в народе прочными деревенскими «поселениями», выдвинули на особо видное место агитацию на почве повседневных нужд и стремлений трудящихся (агитацию «как путем слова, так и, главным образом, путем дела» — бунтов, стачек), отстаивали важность создания крепкой и дисциплинированной организации революционеров. В последнем пункте они достигли серьезных успехов, впоследствии весьма положительно оцененных в «Что делать?» В. И. Лениным.4

Деятельность «Земли и воли» в значительной мере окрасила собой ту полосу революционного движения в России, которая приходится на вторую половину 70-х годов (с конца 1876 до середины 1879 года). Сравнительно громкой и шумной была она в нескольких крупных городах, особенно в Петербурге. Совместно с рабочими кружками столицы и частью по их инициативе «Земля и воля» организовала известную демонстрацию на площади около Казанского собора 6 декабря 1876 года и потом содействовала проведению ряда других демонстративных выступлений студенчества и рабочих Петербурга. Она широко поставила дело нелегального издательства в столице (газета «Земля и воля» и «Листок „Земли и воли“», брошюры на злободневные темы, множество прокламаций). Землевольцы держали связь с кругом передовых петербургских рабочих и участвовали в пропаганде и агитации среди рабочих. Постепенно в землевольческой практике стал занимать заметное место индивидуальный террор, хотя в целом землевольческая организация еще не носила, как появившаяся после ее раскола в 1879 году «Народная воля», сознательно террористического характера. Важнейшей ареной деятельности «Земли и воли», согласно ее программе, должна была быть деревня. Но именно тут «Земля и воля» натолкнулась на трудности, которых она не могла, а частью (поскольку речь идет о последствиях усиливавшегося увлечения части ее членов террором) собственно и не пыталась с достаточным упорством преодолеть.

Частично деятельность «Земли и воли» (затем ее ликвидация — разделение на «Народную волю» и «Черный передел») падает уже на период второй революционной ситуации в России.

- 39 -

*

Подъем общественного движения, вылившийся во вторую революционную ситуацию в России, стал явственно обозначаться приблизительно с зимы 1877—1878 года. Этот подъем был обусловлен рядом обстоятельств. В. И. Ленин в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» отмечает особую роль революционной борьбы демократической интеллигенции этой поры; в свою очередь повышение активности революционной интеллигенции зависело от обострения недовольства крестьянских масс. Обнищание народа и усиление народной борьбы против феодально-крепостнических пережитков, против принимавшей всё более невыносимый характер помещичьей эксплуатации, против страшного податного гнета (резкое несоответствие между громадными крестьянскими платежами и ничтожной «доходностью» крестьянской земли служило в 70-х годах предметом постоянных суждений в печати)1 являлись тем определяющим социально-экономическим фоном, на котором разыгрывалась драматическая борьба разночинно-демократического общественного слоя.

Крестьянские волнения не утихали на всем протяжении 70-х годов, хотя в общем они не принимали того масштаба и характера, о каких мечтали революционные народники. Точные цифры крестьянских волнений за 70-е годы до сих пор не установлены. Историк Е. И. Батова насчитала за 1870—1882 годы по 37 губерниям около 290 волнений крестьян, относя наибольшее число их к 1870, 1875, 1878—1881 годам. Отдельные волнения носили очень длительный характер, например, на Чигиринщине (в Киевской губернии). Не раз крестьянами оказывалось упорное сопротивление властям, в том числе и военным. Для подавления волнений в двух уездах Воронежской губернии в 1874—1875 годах потребовалось командирование «ревизующего» сенатора и целого пехотного полка. Серьезными столкновениями с властями сопровождались также волнения крестьян в Ставропольской губернии в 1879 году. Волнения в Уральском казачьем войске (казачьи волнения этого времени — своеобразная разновидность крестьянского движения) привели к высылке тысяч казачьих семейств в Туркестанский край. Некоторые из крестьянских «историй» привлекли особенно широкое общественное внимание и вызвали целую литературу. Таково в особенности дело крестьян села Люторичи Епифанского уезда Тульской губернии, преданных суду по обвинению в сопротивлении властям при описи имущества за фиктивные крестьянские «недоимки» помещичьей экономии графа Бобринского.