- 400 -

Гончаров

1

Иван Александрович Гончаров родился 6 (18) июня 1812 года в провинциальной купеческой семье. Отец писателя, Александр Иванович Гончаров, был видным представителем богатого торгового купечества в Симбирске начала XIX века. Его много раз выбирали городским головой. Он вел хлебную торговлю, имел на берегу Волги амбары для ссыпки хлеба, а в городе еще свечной завод. По смерти мужа в 1819 году мать Гончарова, Авдотья Матвеевна, продолжала вести крупную торговлю хлебом; она умерла, когда сыну-писателю было 39 лет. Купеческая жизнь и торговля были Гончарову знакомы хорошо и запомнились на всю жизнь, но ни в одном из своих произведений — ни в романах, ни в очерках — он не изображает провинциального торгового купечества.

Дворянство окружало Гончарова с раннего детства. Первоначальное воспитание мальчик получил дома под руководством отставного моряка, симбирского помещика, высококультурного человека Н. Н. Трегубова (в «Воспоминаниях» Гончарова — Якубов). Сблизившись с матерью Гончарова после смерти ее мужа, Трегубов передал ей ведение своего хозяйства, и дом Гончаровых в Симбирске наполнился крепостной прислугой и стал пригородной помещичьей усадьбой. К Трегубову в гости постоянно наезжали соседние помещики. Один из них, Ф. Н. Козырев, читал с мальчиком Расина, Корнеля, Вольтера.

Затем Гончарова отдали в дворянский пансион в имении княгини Хованской, где обучались дети соседних помещиков. Здесь было положено основание изучению иностранных языков, немецкому и французскому, а также знакомству с русской литературой XVIII и начала XIX века. И вновь продолжалось чтение французских классиков: Расина, Вольтера, Руссо, также Тассо, Стерна, Радклиф.

Десяти лет мальчика отвезли (со старшим братом) учиться в Московское коммерческое училище. Выбор этого питомника молодой русской буржуазии определился, наверно, не без тенденции со стороны матери — закрепить сына в купеческой среде. В коммерческом училище Гончаров пробыл восемь лет (1822—1830). Ученье свое он потом «поминал лихом», так как учили плохо. Впрочем, в училище было положено основание изучению Гончаровым английского языка, там пробудилась у него страсть к писательству и там же впервые он прочел Пушкина.

По окончании коммерческого училища Гончаров не отдался коммерческой деятельности. В 1831 году он поступил в Московский университет, на словесное отделение. Состав студенчества был необычный. Одновременно с Гончаровым учились Белинский, Лермонтов, Константин Аксаков,

- 401 -

Герцен, Огарев, Станкевич, Тургенев, историк Строев, славист Бодянский. Не со всеми Гончаров был знаком: например, с Герценом, Белинским, Лермонтовым знакомство не состоялось. Но общий уровень студенчества был высок; «больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория... столкновением, обменом мыслей, чтений».1 На втором году пребывания в университете, когда в словесном отделении одни и те же лекции слушали совместно второй и третий курсы, в аудитории собиралось, по воспоминаниям Гончарова, человек восемьдесят. Из них большинство студентов были разночинцы, «казеннокоштные» бедняки. Встречи и беседы в этой среде (о бедных московских студентах Гончаров вспоминает потом не раз) были для молодого Гончарова целым этапом в его общественной биографии — выходом из замкнутой дворянско-купеческой среды.

Но сближение с разночинным студенчеством не было тесным и глубоким. Ликвидация политических конспиративных кружков братьев Критских и Сунгурова совершилась до его вступления в студенческую среду. Гончаров не соприкасался с «казеннокоштными» студентами, среди которых находился Белинский и где велись горячие споры о литературе и крепостном праве. Его сознание миновала трагическая история Полежаева, как и исключение из университета Белинского. Не затронула его и деятельность, а потом и ликвидация кружка Герцена и Огарева, с их увлечением сен-симонизмом. Гончаров-студент остался вне влияния политического радикализма, социалистических увлечений, как и философских влияний, характерных для кружка Станкевича.

В университете Гончаров слушал лекции выдающихся профессоров. Его учителями были Каченовский, Надеждин, молодые Погодин и Шевырев. Изучались древние языки, и впоследствии Гончаров с успехом преподавал латинский язык молодому Аполлону Майкову. Увлечение произведениями французской литературы в университете сменилось чтением образцов английской и немецкой литератур и знакомством с древними историками и поэтами. Изучались Гомер, Виргилий, Тацит, Данте, Сервантес, Шекспир. Долго пленял Гончарова Тассо, потом он перешел — от Клопштока, Оссиана — «к новейшей эпопее Вальтера-Скотта и изучил его пристально» («Автобиография», 1858).2 Для роста позитивистских воззрений, отличавших впоследствии Гончарова, существенно, что в студенческие годы «все доступно изложенные (без строгих научных форм) сочинения по части естественной истории занимали его внимание» (VIII, 241).

С студенческими годами Гончарова связано его первое выступление в печати. Популярный среди студентов Н. И. Надеждин охотно привлекал в «Телескоп» и «Молву» даровитую студенческую молодежь. Он печатал стихи Станкевича, К. Аксакова, Красова, переводы Белинского, Огарева, Бодянского, исторические работы Строева и т. д. В 1832 году двадцатилетний студент Гончаров поместил в «Телескопе» отрывки из романа Евгения Сю «Аттар-Гюль» — в своем переводе и с немногими реальными комментариями. Этим была отдана дань увлечению современной французской литературой.

В 1834 году Гончаров окончил университет «действительным студентом» словесных наук. Он не вынес из университета определенных планов деятельности. Он не стремился стать ученым, как его товарищи Бодянский и Строев, не стал боевым журналистом, как Белинский, не давал клятв

- 402 -

борьбы с самодержавием, как Герцен и Огарев. Он не сознавал еще себя как писателя. По окончании курса Гончаров вернулся в Симбирск.

Здесь Гончаров сближается снова с дворянским обществом и знакомится с чиновничьим миром. Приняв приглашение губернатора заведовать его канцелярией, Гончаров вошел в круг губернского дворянства, оказавшего влияние на его социально-политические воззрения и доставившего богатый материал для картин провинциальной дворянской жизни в «Обрыве» и в художественных мемуарах «На родине». Служба в канцелярии губернатора раскрыла механику административной машины, целую систему взяточничества.

*

Через год Гончаров переехал в Петербург и поступил на службу в министерство финансов по департаменту внешней торговли на должность переводчика иностранной переписки. Служба ввела Гончарова в особый мир, не знакомый русским беллетристам того времени — Тургеневу, Григоровичу, Достоевскому, Толстому: мир коммерческий и бюрократический. Департамент внешней торговли сосредоточивал в себе руководство международной торговлей России; здесь встречались иностранные негоцианты с крупными русскими экспортерами. Движение хозяйственной жизни страны, рост капитализма и русской буржуазии здесь ощущались весьма явственно. Вырабатывался особый тип бюрократа: бюрократа-финансиста, стоящего на уровне международной экономической политики. Через руки Гончарова, как переводчика иностранной переписки, проходили документы большого значения. В департаменте внешней торговли Гончаров впервые отчетливо осознал значение и рост русской буржуазии — не архаического провинциального торгового купечества, а буржуазии столичной, имевшей дело с операциями крупного международного масштаба. Здесь возникало понимание типа Адуева-старшего, здесь созревали у Гончарова мысли об Андрее Штольце.

В департаменте внешней торговли Гончаров служил под начальством В. А. Солоницына, дворянина по происхождению, финансиста-бюрократа по роду деятельности и вместе с тем писателя. Являясь помощником Сенковского по редакции «Библиотеки для чтения», Солоницын помещал там свои переводы и переделки иностранных романов и компилятивные статьи, писал и стихи. Солоницын был дружески связан с семьей художника Н. А. Майкова и был одним из деятельнейших членов литературно-художественного кружка Майковых. В 1835 году, вскоре по приезде в Петербург, в этот кружок был введен и Гончаров. Во второй половине 30-х годов и в 40-х годах кружок Майковых играл значительную роль в литературной жизни Петербурга. Среди его старших членов участвовали: сам Н. А. Майков, даровитый и плодовитый художник, поэт В. Г. Бенедиктов, соредактор «Библиотеки для чтения» В. А. Солоницын, публицист А. П. Заблоцкий-Десятовский, журналист П. П. Свиньин, И. П. Бороздна. Хозяйка салона, Евгения Петровна Майкова, была писательницей и в 40-х годах печатала свои стихотворения, повести и рассказы. Четыре сына Майковых: Валериан, Аполлон, Владимир и Леонид — стали литераторами, возглавляя второе поколение членов кружка. Жена Владимира, Екатерина Павловна Майкова, писательница-беллетристка и педагог, выступила в печати и 60-е годы. В 40-е годы в кружке бывали иногда Достоевский, Тургенев, Григорович, Некрасов, позже А. М. Скабичевский.

- 403 -

В кружке издавались рукописные альманахи — «Подснежник» и «Лунные ночи». Они были не хуже многих печатавшихся тогда альманахов, в них участвовали и Бенедиктов, и Солоницын, и Майковы, и Гончаров.

Гончарову кружок помог стать писателем. Он сам об этом говорит определенно в автобиографии 1858 года:

«Всё свободное от службы время посвящал литературе. Гончаров много переводил из Шиллера, Гёте (прозаические сочинения), также из Винкельмана, отрывки некоторых английских романистов, и потом уничтожал... Он писал в этом домашнем кругу и повести, также домашнего содержания, т. е. такие, которые относились к частным случаям или лицам, больше шуточного содержания и ничем не замечательные» (VIII, 242).

Гончаров умалчивает, какие именно статьи и в каких журналах помещал он анонимно в те годы. Не называет он и «повестей домашнего содержания». Эти повести теперь уже раскрыты и опубликованы: «Лихая болесть» и «Счастливая ошибка».

Совсем замалчивает Гончаров, что он писал в майковских альманахах еще и стихи. Эти стихи хронологически предшествовали повестям. Из всех дошедших до нас литературных произведений Гончарова самые ранние — это стихи. Они знаменуют романтический этап его творчества, примыкающий к традиционной элегической лирике времен Жуковского и Батюшкова. «Душевное ненастье», «чувств возвышенных чета» (любовь и дружба), «кумир блаженства», «волшебный миг любви», которая потом «в груди могильным сном уснула», — вот ходовые романтические формулы, использованные молодым поэтом. В стихотворении «Утраченный покой» читаем такие строки:

Так! я страданьям обречен,

Я в бездну муки погружен.

Злодея казнь не так страшна,

Темницы тьма не так душна,

Как то, что грозною судьбой

Дано изведать мне собой!Явная и шаблонная романтика этих стихотворений вскоре стала очевидной и самому поэту. Знаменательно, что Гончаров иронически использует отрывки из своих стихов в «Обыкновенной истории», приписывая их Александру Адуеву («Отколь порой тоска и горе» и «Весны пора прекрасная минула»).

Более ранняя из повестей, «Лихая болесть» (1838), хорошо подходит под определение в автобиографии: «повесть домашнего, шуточного содержания». В ней шутливо изображается страсть семьи Майковых к загородным прогулкам. Попутно — и в этом историко-литературный интерес повести — вышучиваются сентиментальность, ультраромантические декламации, словом, та же внешняя романтика, какая потом подвергалась развенчанию в «Обыкновенной истории». Любопытен образ Никона Устиновича Тяжеленко, чревоугодника и лентяя.

Вторая повесть, «Счастливая ошибка» (1839), сложнее по сюжету и содержательнее психологически. По жанру она принадлежит к «светским повестям» 20—30-х годов, типа повестей Марлинского, с анекдотически замысловатой интригой, с описанием великосветского бала, с романтически приподнятыми диалогами и пр. Но в разработке материалов вторая повесть заметно глубже первой. Подробно раскрывается психология влюбленных. Дана реалистическая, хотя и беглая зарисовка старого, преданного крепостного слуги (типа пушкинского Савельича), который «много господ видел на своем веку, а этакой диковины не слыхивал, чтобы барин у холопа

- 404 -

Прощенья просил!», который отказывается от предлагаемой ему молодым барином вольной и заявляет: «Пока силы есть, пока ноги таскают, не перестану служить вам» (VII, 432, 433). Еще реалистичнее диалог Егора Адуева и старика-управляющего:

«Староста ярославской вотчины пишет, — с трепетом начал Яков, — не будет ли вашей милости помочь как-нибудь двум парням: им пришел черед в рекрутчину; у одного-то осенью отец ногу порубил; сидит на печи, поклавши руки, а он с сыном только и работали на всю семью; остались бабы да малолетки, — хоть по миру идти; — другой сосватал было невесту, сироту — девка работящая, клад для семьи. Такие горемыки, пишет староста, что сердце ноет, глядя на них.

«Адуев нахмурился. — Что?.. невесту?.. Я ему дам невесту! Сумасшедший, вздумал жениться! Вздор! обоих в солдаты, а девку на фабрику; если староста еще будет писать, так и его туда же! Я не люблю шутить! Слышишь ты?

«— Слышу, батюшка Егор Петрович; завтра приготовлю ответ.

«— Дальше!

«— Из курской деревни мужички челобитье прислали, крепко жалуются на неурожай, просят, не отсрочите ли недоимки еще на годик: больно худо пришло.

«— Вздор! чтобы нынешний же год всё до копейки было взыскано, а не то... понимаешь?

«— Ваша барская воля, сударь. Завтра напишу, — отвечал старик и низко поклонился» (VII, 423).

Молодой барин, раздраженный своей любовной неудачей, приказывает сдать в солдаты двух парней, а невесту одного из них — на фабрику.

В таком резком очерке крепостничество не подавалось и в «Обломове». Вообще, романтическая по общему типу, повесть вся пронизывается реалистическими черточками и подготовляет бытовой и психологический реализм «Обыкновенной истории». С этим романом повесть генетически связана образом героя, не случайно носящего то же имя Адуева. Егор и Александр Адуевы близки друг другу по многим психологическим чертам. Любовный эпизод (в «Счастливой ошибке» — с Еленой, в «Обыкновенной истории» — с Надинькой) разработан почти одинаково. Есть связи и с «Обломовым». Мечты Егора Адуева о семейном счастье в деревне очень близки к таким же мечтам Обломова. Сцена с управляющим, где молодой барин внезапно проявляет решимость с завтрашнего дня заниматься хозяйством, а потом об этом совершенно забывает, напоминает Обломова.

Неуклонное движение Гончарова-художника в направлении от романтизма к реализму на протяжении четырех-пяти лет свидетельствует о большой внутренней работе писателя, а с другой стороны, обусловливалось и внешними влияниями. Если сразу заметны связи его стихов и повестей с русской романтической традицией, с элегиками, с Лермонтовым, даже с Батюшковым и одновременно с Марлинским, то без труда можно обнаружить и иные воздействия. Влияние Пушкина, которого Гончаров продолжал с увлечением изучать и в Петербурге, чувствуется в простоте и ясности прозаического языка двух повестей Гончарова. В ведении повествования, в обрисовке настроения молодого героя «Счастливой ошибки» кое-что напоминает молодого Берестова в «Барышне-крестьянке».

Одновременно ощущается и влияние Гоголя. Ненасытный аппетит Тяжеленко, описание его наружности и непомерной лени в «Лихой болести» живо напоминают гротескные эпизоды в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». В «Счастливой ошибке» шаржированное

- 405 -

описание наружности барона Нейлейна, лирическое отступление о сумерках, самый эпиграф из «Сорочинской ярмарки» — отзываются гоголевской манерой. Годы, когда подготовлялись и писались стихи и проза для майковских альманахов, были годами печатания «Повестей Белкина», «Капитанской дочки», полного «Онегина», «Вечеров на хуторе», «Миргорода», «Ревизора», годами расцвета пушкинского и гоголевского реализма. Реализм Гончарова созревал под этим благотворным влиянием.

Гончаров сам указывает, как в те же годы он тщательно изучал английскую литературу, в частности, романы Вальтера Скотта. Гончаров внимательно следил также за первыми «очерками» и романами Диккенса, за французской литературой. Нравоописательные очерки, очерки «физиологические» тогда выдвигались в литературе. С этим новым жанром связано третье из известных нам прозаических произведений Гончарова — «Иван Савич Поджабрин. Очерки». Напечатан он был только в 1848 году, после «Обыкновенной истории», но написан, по удостоверению автора, еще в 1842 году, т. е. вскоре после «Счастливой ошибки». Это — «физиологический» очерк, посвященный описанию жизни большого столичного дома, с его жильцами, слугами, дворниками, лестницами, дворами. Несомненно, Гончаров испытал здесь влияние петербургских повестей Гоголя, в частности, «Невского проспекта». Гончаров навсегда сохранил интерес к таким темам и возвращался к ним и в «Обломове», и в газетных фельетонах, и в позднейшем очерке «Май месяц и Петербурге». «Поджабрин» написан раньше многих других известных русских «физиологических» очерков.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что содержание и значение «Поджабрина» не сводится к бытовому описанию жизни большого петербургского дома. До последнего времени критика как-то недооценивала, что в это «физиологическое» описание молодой Гончаров включил печальную историю горничной Маши. Старый слуга Авдей, также хорошо обрисованный, мужественно заступается за соблазненную и отвергнутую барином Поджабриным, Машу: «Что вы обижаете девчонку-то?.. Ведь и она человек: любит тоже» (VII, 45). Здесь явственно ощутима связь Гончарова с гуманистическими традициями натуральной школы.

Недавно стало известно, что в 1843—1844 годах Гончаров работал над более крупным произведением — романом «Старики». Ценное упоминание об этом имеется в письме В. А. Солоницына к Гончарову от 1 декабря 1843 года: «Вам, почтеннейший Иван Александрович, грех перед богом и родом человеческим, что Вы только по лености и неуместному сомнению в своих силах не оканчиваете романа, который начали так блистательно. То, что Вы написали, обнаруживает прекрасный талант. Я имел честь неоднократно докладывать это Вам лично, и теперь повторяю письменно. Помните же! ради Мадонны, пишите! Мы найдем доброе место всему, что Вы ни сделаете». В другом письме, убеждая Гончарова продолжать роман, Солоницын возражает на колебания требовательного к себе автора: «... Вы напрасно говорите, будто Вы мало еще видели и наблюдали в жизни: напротив, я всегда замечал, что Вы имеете дар наблюдательности и видите много таких вещей, которых другие не умеют подметить...».1

Взыскательный художник, Гончаров не внял мольбам Солоницына, прекратил работу над романом и, повидимому, уничтожил рукописи. Можно только догадываться, что замыслы и зарисовки «Стариков» долго спустя откликнулись в «Обрыве», в идиллии о стариках Молочковых.

- 406 -

*

Годы 1832—1844, от переводов из Евгения Сю и до «Поджабрина» и «Стариков», были для Гончарова годами литературного ученичества. Он не торопился печататься, две ранние повести и роман так и оставил в рукописях, а «Поджабрина» продержал в бумагах шесть лет. За протекшие десять лет Гончаров многому учился как у русских, так и у западных мастеров слова.

Многим обязан Гончаров в литературном своем развитии кружку Майковых. Общение с видными членами этого кружка, Валерианом Майковым и А. П. Заблоцким-Десятовским, было для него самым существенным. Роль молодой, растущей русской торгово-промышленной и финансовой буржуазии в социально-экономической жизни страны Гончаров осязательно чувствовал во время своей службы в департаменте внешней торговли. К этому ряду наблюдений прибавился еще другой — над столичной крупной бюрократией типа тех же Солоницына и Заблоцкого-Десятовского. Это были люди высокого культурного уровня, широкого политического кругозора, не просто ходившие на службу, а делавшие «политику», причастные к публицистике и литературе. Среди них бывали нередко дворяне, близкие к буржуазии; на глазах у Гончарова они слагались в особый социально-психологический и бытовой тип столичных буржуазных бюрократов. Автор «Обыкновенной истории» видел, как в широкой столичной дворянско-буржуазной и бюрократической среде складывался тип и идеал «положительного человека», стоящего на уровне европейской культуры, дельца, собственными силами создающего свою «фортуну». Для такого «положительного человека» были ненавистны лень и «бездейственность», «привилегированная праздность» усадебного дворянства. Хозяйственная и государственная убыточность крепостного права становилась в этой деловой среде очевидной.1 Кружок способствовал осмыслению этих непосредственных жизненных наблюдений, формированию социальных и экономических воззрений писателя.

*

К половине 40-х годов воззрения Гончарова достаточно определились. Назревала потребность выступить в печати. Майковский кружок не располагал своим собственным органом. Правда, кое-кто из членов кружка печатался в «Библиотеке для чтения». Но Гончаров предпочел обратиться в «Современник», к Белинскому, и этот выбор показателен.

Гончаров пришел в «Современник» не один, а вместе с Вал. и Ап. Майковыми, В. Солоницыным и А. Заблоцким. Белинский, как видно из его писем 1847 года, очень огорчался, что в «Отечественных записках» сотрудничают такие талантливые люди, как Вал. Майков и Заблоцкий-Десятовский. Не поладив с Краевским, Вал. Майков сам обратился в «Современник» с предложением сотрудничать и начал там печататься. В 1848 году и Заблоцкий стал усердно (анонимно) печататься в «Современнике».

Роман «Обыкновенная история», очерк «Иван Савич Поджабрин» и некрологическая статья о Валериане Майкове были напечатаны один за другим в «Современнике» 1847 и 1848 годов, при Белинском. Общение с Белинским и его группой в 1846—1848 годах составило новый, крупный этап в литературно-общественной биографии Гончарова.

- 407 -

Кружок Белинского встретил Гончарова не очень приветливо, как человека инородных взглядов и настроений и лично не обаятельного. Сам Гончаров в позднейших высказываниях оттенял свои расхождения с кружком в вопросах философских, политических и социальных. В «Необыкновенной истории» он писал: «... я литературно сливался с кружком, но во многом, и именно в некоторых крайностях отрицания, не сходился и не мог сойтись с членами его. Разность в религиозных убеждениях и некоторых других понятиях и взглядах мешала мне сблизиться с ними вполне... Мне было уже 35 или 36 лет — и потому я, развившись много в эстетическом отношении в этом кругу, остался во всем прочем верен прежним основам своего воспитания». И еще там же: «Я разделял во многом образ мыслей, относительно, например, свободы крестьян, лучших мер к просвещению общества и народа, о вреде всякого рода стеснений и ограничений для развития и т. д. Но никогда не увлекался юношескими утопиями в социальном духе идеального равенства, братства и т. д., чем волновались молодые умы. Я не давал веры ни материализму — и всему тому, что из него любили выводить — будто бы прекрасного в будущем для человечества. К власти я относился всегда так, как относится большинство русского общества...» (VIII, 256, 260).

Гончаров здесь преуменьшает влияние кружка и в особенности Белинского. Несомненно, он вступил в кружок зрелым человеком, несомненно, он сберег свои «религиозные убеждения», «не давал веры материализму», политическому и социальному радикализму. Но неверно, будто Гончаров «остался во всем прочем верен прежним основам своего воспитания». В том столкновении буржуазного умеренного либерализма и разночинского демократизма, какое составило сущность общения Гончарова с кружком, воззрения Гончарова обогатились новыми элементами общественной критики, гуманизма, социальной прогрессивности. В «Предисловии к роману „Обрыв“», написанном в 1869 году, Гончаров горячо говорит о Белинском и его сторонниках, подготовлявших своей пропагандой освобождение крестьян и другие реформы:

«Эти люди, рассеянные всюду, сеяли свои семена, борясь с лишениями, принося жертвы, живя трудно, и проповедывали потребность новых перемен взамен изветшавших пружин старого механизма. Там история, вообще наука, опыт, таланты, зрелость мысли и труда призваны были на помощь делу...

«Крепостное право, телесное наказание, гнет начальства, ложь предрассудков общественной и семейной жизни, грубость, дикость нравов в массе — вот что стояло на очереди в борьбе и на что были устремлены главные силы русской интеллигенции тридцатых и сороковых годов» (VIII, 107).

Но Гончарову приходилось слышать от Белинского не только о крепостном праве и телесных наказаниях: он слышал и об идеях социализма, коммунизма. Гончаров неоднократно говорит, как смело и резко высказывался Белинский по политическим и социальным вопросам и событиям. «Это был не критик, не публицист, не литератор только — а трибун» («Заметки о личности Белинского»; VIII, 85). Эту превосходную формулу Гончаров повторяет не раз.

Личность и воззрения Белинского произвели на Гончарова огромное впечатление. В своих мемуарных высказываниях Гончаров постоянно возвращается к Белинскому. Кроме превосходных «Заметок о личности Белинского», Гончаров много говорит о Белинском в «Необыкновенной истории». В воспоминаниях о симбирской жизни («На родине») он вдруг тепло вспоминает

- 408 -

о Белинском. Хорошо говорит он о великом критике в «Мильоне тарзаний» и в других статьях. Гончаров учился у Белинского не только «с голоса», но и по журнальным статьям, и это ученичество началось задолго до первой личной встречи в 1846 году. В своих разновременных и разнохарактерных высказываниях Гончаров нередко ссылается на ту или иную статью Белинского. На примере отношения Гончарова к Гоголю, гоголевскому реализму можно видеть, как влияли статьи Белинского на Гончарова. Гончаров писал: «... от Пушкина и Гоголя в русской литературе теперь еще пока никуда не уйдешь. Школа пушкино-гоголевская продолжается доселе, и все мы, беллетристы, только разрабатываем завещанный ими материал» («Лучше поздно, чем никогда», 1879; VIII, 145). О Гоголе как главе школы Гончаров говорит в своих статьях, воспоминаниях и письмах очень часто, чаще, чем о Пушкине. После того как эстетствующая дворянская критика, в лице Дружинина, пыталась в борьбе с Белинским опорочить гоголевское «сатирическое направление», Гончаров твердо высказался за гоголевское направление.

Влияние Белинского на Гончарова сказывалось и во многих других случаях. В «Заметках о личности Белинского» Гончаров пишет: «... Белинский боролся, чтобы добывать какую-нибудь новую или расширить старую свободу... Приведу пример, в котором Белинский является ревнителем женской эмансипации...» (VIII, 93). И дальше рассказано, как Белинский настаивал, чтобы Гончаров читал романы Жорж Санд, например, «Лукрецию Флориани», и как Гончаров, прочтя «Лукрецию», будто бы взял оттуда не «тенденцию» женской эмансипации, а «художественность исполнения». Однако и в «Обыкновенной истории» образ жены Адуева-старшего, Лизаветы Александровны, и в «Обломове» образ Ольги Ильинской, и в «Обрыве» образ Веры изображены и осмыслены именно в тесной связи с проблемой «женской эмансипации».

Письмо Белинского к Гоголю о «Выбранных местах из переписки с друзьями», конечно, было известно Гончарову: письмо было распространено в копиях, его читали в кружках; из непосредственных бесед с Белинским ему также были известны мысли Белинского о крепостническом дворянстве, о росте крестьянских восстаний, о неотложности отмены крепостного права.

2

Пройдя школу двух литературных групп — Майковых и Белинского, Гончаров выступил в печати в качестве романиста. О своем первом романе он писал: «Роман задуман был в 1844 году, писался в 1845, и в 1846 мне оставалось дописать несколько глав» («Необыкновенная история»; VIII, 249).

Гончаров читал рукопись у Белинского. Белинский «осыпал... горячими похвалами» автора (Гончаров, VIII, 249). Накануне первых встреч с Гончаровым, в январе 1846 года Белинский напечатал в «Отечественных записках» свой обзор «Русская литература в 1845 году» и словно предсказал появление «Обыкновенной истории». Вскользь сказав о людях, «которые ждут своего счастия от денег, от материальных выгод», которые «крепко держатся пословицы: „на бога надейся, сам не плошай“», Белинский противопоставляет этим дельцам «романтических ленивцев», «вечно бездеятельных или глупо деятельных мечтателей» и дает развернутую характеристику мечтателей-романтиков: «Недовольство судьбою, брань на толпу, вечное страдание, почти всегда кропание стишков и идеальное обожание неземной девы — вот родные признаки этих „романтиков“ жизни... Им непременно нужна душа, которая поняла бы их, но они решительно не знают, что̀ им

- 409 -

делать с такою душою, когда им удастся найти ее, потому что их страсти в голове, а не в сердце, и счастливая любовь становит их в тупик. Поэтому они предпочитают любовь непонятую, неразделенную любви счастливой и желают встречи или с жестокою девою, или с изменницей...».1 Белинский считает, что «такие романтики — не случайное явление. Они были необходимым результатом прививного образования нашего общества; их история тесно соединена с историею нашей литературы, с которою также тесно слита и история образования нашего общества» (X, 101; разумелось общество дворянское). Белинский утверждает, что отношение к ним должно быть только критическое, ироническое: «Нельзя не подивиться, что юмор современной русской литературы до сих пор не воспользовался этими интересными типами, которых так много теперь в действительности, что ему было бы где разгуляться!» (X, 98).

И вот, словно в ответ на статью Белинского, Гончаров прочел в его кружке «Обыкновенную историю». Естественно, что Белинский, а вслед за ним Панаев и другие участники кружка расхвалили роман Гончарова.

Читатели приняли роман горячо. Он оказался весьма созвучен современности. Три образа привлекли наибольшее внимание: Адуев-младший, Адуев-старший и Лизавета Александровна Адуева. Центральным образом явился Александр Адуев; ему и Белинский посвятил наибольшее внимание в критическом разборе романа. Гончаровым дана сложная психологическая биография героя — усадебное воспитание, характеристика юности, история духовных исканий, опытов самоопределения в поэтическом творчестве, в журнальной деятельности, в службе, и сердечных увлечениях. Описаны кризисы, приводившие к разочарованиям, к бегству из светского круга, к попытке самоубийства.

Насыщенность психологизмом, сосредоточенность на анализе сложной индивидуальности героя ставили «Обыкновенную историю» в линию психологических романов европейской литературы. Но еще ближе, по художественной преемственности, образ Александра Адуева стоял к образам Онегина и Печорина. Аналогия с Пушкиным и Лермонтовым усиливалась еще тем, что Гончаров, как и они, отнесся к своему герою критически. Критицизм был явственным. Белинский писал В. П. Боткину (17 марта 1847 года): «Я уверен, что тебе повесть эта сильно понравится. А какую пользу принесет она обществу! Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сантиментальности, провинциализму!».2 Во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» Белинский пишет об Адуеве: «Он был трижды романтик — по натуре, по воспитанию и по обстоятельствам жизни, между тем как и одной из этих причин достаточно, чтоб сбить с толку порядочного человека и заставить его наделать тьму глупостей» (XI, 124). И дальше, опираясь на художественный материал «Обыкновенной истории» и дополняя его другими данными — из чтений, из личных наблюдений, наконец, из итогов своей собственной духовной эволюции, куда входила особым этапом «премухинская гармония», Белинский создает синтетическую — и сатирическую — характеристику русского романтика, питомца усадебной барской культуры. Эта характеристика совпадала со взглядами самого Гончарова и в психологических элементах, и в оценочно-критической тенденции. Прогрессивность романа Гончарова и заключалась как в богатой художественной разработке психологии Адуева, так и в критическом осмыслении образа.

- 410 -

Ни сам Гончаров, ни Белинский еще не пользуются для определения Адуева той формулой, которая здесь подходит не меньше, чем формула «романтик», именно: «лишний человек». В той же статье, где Белинский характеризовал Адуева-младшего, он анализирует и роман Герцена «Кто виноват?», а в нем — образ Бельтова. Белинский понимает Бельтова именно как «лишнего человека». Он определяет его как «человека, жаждавшего полезной деятельности и ни в чем не находившего ее, по причине ложного воспитания», как «натуру..., нисколько не практическую», притом не имеющую «особенного призвания», «чтобы не праздно жить на свете и не скучать от бездействия». Но Белинский считает, что «в последней части романа Бельтов вдруг является перед нами какою-то высшею, генияльною натурою...; это уже не Бельтов, а что-то вроде Печорина... Не понимаем, зачем автору нужно было с своей дороги сойти на чужую!» (XI, 114, 115). Белинский уже осознает инородность «лишнего человека» романтику. Белинский зачисляет Адуева в группу «дряблых, бессильных, недоконченных натур» (XI, 133), т. е. определяет героя чертами, которые привычны в характеристике «лишних людей». Но в 1847 году формула «лишний человек» еще не существовала, она дана Тургеневым в печати только в 1850 году. С тех пор русская критика не раз применяла эту формулу к Александру Адуеву.

Включая Адуева-младшего в категорию «лишних людей», мы тем самым связываем «Обыкновенную историю» с животрепещущей, очередной темой русской литературы конца 40-х годов. В 1845—1846 годах в «Современнике» печатался, а в 1847 году вышел отдельным изданием роман А. Герцена «Кто виноват?». В том же 1847 году в «Отечественных записках» появилась повесть М. Салтыкова «Противоречия», а в 1848 году — «Запутанное дело»; в 1849 году в «Современнике» — «Гамлет Щигровского уезда», а в 1850 году — «Дневник лишнего человека» И. С. Тургенева; в 1852 году начата поэма Некрасова «Саша». Не перечисляем других, менее известных, произведений, где воссоздаются образы «лишнего человека». Время около 1847—1852 годов было в русской литературе периодом особого внимания к теме о «лишнем человеке». Русская литература быстро осуществила ту задачу, какую Белинский намечал в статье 1846 года. А Гончаров одним из первых включился в круг писателей, изображавших «лишних людей». Гончаров отрицательно отнесся к типу «лишнего человека». Он и впоследствии воссоздавал этот образ, и так же отрицательно. Негативному образу Гончаров противопоставил образ позитивный — Адуеву-младшему Адуева-старшего.

Из наблюдений юности, из общения с такими характерными представителями русской бюрократии, сливавшейся с буржуазией, как Заблоцкий-Десятовский и Солоницын, из богатого житейского опыта у Гончарова сложился образ делового, «положительного» человека, просвещенного бюрократа и негоцианта. Этот образ он и воссоздал в романе как противовес мятущемуся, не находящему дела «лишнему человеку». Впервые в русской литературе был выведен герой-чиновник, герой-бюрократ. Он изображен совсем иначе, чем это было в традициях русской литературы. У Гончарова чиновник — не «крапивное семя», «приказный» из сатир и комедий XVIII века или взяточник из «Ревизора», каких надо высмеивать и обличать, и не «униженные и оскорбленные» Симеон Вырин, Акакий Акакиевич или Макар Девушкин, каких надо пожалеть. У Гончарова Адуев-старший — действительный статский советник, накануне представления в тайные, он правая рука сановника, директор канцелярии. Он просвещен и культурен: «знает наизусть не одного Пушкина», «читает на двух языках всё, что выходит

- 411 -

замечательного по всем отраслям человеческих знаний, любит искусства, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы — это его вкус, — часто бывает в театре...». Это — человек труда и твердых правил, «любит заниматься делом» и убежден: «мы принадлежим к обществу..., которое нуждается в нас» (I, 45). Ни Пушкин, ни Гоголь, ни молодые Тургенев, Достоевский и Некрасов так не подходили к изображению чиновника.

Видный столичный чиновник, Адуев-старший вместе с тем негоциант, пайщик стеклянного и фарфорового завода. В эпилог романа Адуев сообщает жене: «... я расчелся с своими компаньонами и завод принадлежит мне одному. Он приносит мне до сорока тысяч чистого барыша...» (I, 258). В качестве заводчика Адуев связан с деловым миром столицы (впрочем, автор не дает читателям широких картин жизни петербургской буржуазии). Он, например, в приятельских отношениях с крупным журналистом, которому отдает на отзыв литературные опыты племянника. Характерны его суждения о писательской профессии: талант — «это капитал — стоит твоих ста душ»; «чем больше тебя читают, тем больше платят денег»; «нынче порядочный писатель и живет порядочно, не мерзнет и не умирает с голода на чердаке» (I, 49). Характерно и высокое мнение Петра Ивановича о значении таланта в торговле и промышленности. Когда племянник ораторствует, что в поэте «таится присутствие высшей силы», дядя прерывает:

«Как иногда в других — и в математике, и в часовщике, и в нашем брате, заводчике. Ньютон, Гутенберг, Ватт так же были одарены высшей силой, как и Шекспир, Дант и проч. Доведи-ка я каким-нибудь процессом нашу парголовскую глину до того, чтобы из нее выходил фарфор лучше саксонского или севрского, так ты думаешь, что тут не было бы присутствия высшей силы?» (I, 49—50).

Встречу мечтателя-племянника с практическим дядей Гончаров осмысливает как «сознание необходимости труда, настоящего, не рутинного, а живого дела, в борьбе с всероссийским застоем» (VIII, 142).

Смелой новизной было такое изображение чиновника-заводчика в романе. В контрасте с образом «лишнего человека» образ этот не был разработан в тогдашней русской беллетристике и критике. Но Белинский чутко откликнулся и на это нововведение. Во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» Белинский пишет, что «Петр Иваныч — не абстрактная идея, живое лицо, фигура, нарисованная во весь рост кистью смелою, широкою и верною» (XI, 133). «Петр Иваныч выдержан от начала до конца с удивительною верностию... Петр Иваныч эгоист, холоден по натуре, не способен к великодушным движениям; но вместе с этим он не только не зол, но положительно добр. Он честен, благороден, не лицемер, не притворщик, на него можно положиться, он не обещает, чего не может или не хочет сделать, и что̀ обещает, то непременно сделает. Словом, это в полном смысле порядочный человек, каких, дай бог, чтоб было больше» (XI, 134). Такая характеристика не лишена тенденциозности. Она близко соответствовала тому, что думал и писал Белинский в те месяцы о «романтиках» и буржуазии в жизни. В декабре 1847 года он писал Боткину. «Пока буржуази есть и пока она сильна, я знаю, что она должна быть и не может не быть. Я знаю, что промышленность — источник великих зол, но знаю, что она же — источник и великих благ для общества».1 Здесь сказалась глубокая способность Белинского к диалектическому пониманию социального прогресса. Тех, кто читал тогда статьи Белинского, положительная оценка образа Петра Ивановича Адуева не могла смущать: они помнили, как Белинский

- 412 -

оценивал буржуазию, например, в статье о «Парижских тайнах» Евгения Сю (1844). Сочувствие «деловым», «положительным» образам буржуазных героев у Белинского могло быть только условным, ограниченным. В письме к Боткину от 8 марта 1847 года Белинский пишет: «Уважаю практические натуры, les hommes d’action, но если вкушение сладости их роли непременно должно быть основано на условии безвыходной ограниченности, душной узкости — слуга покорный, я лучше хочу быть созерцающею натурою, человеком просто, но лишь бы всё чувствовать и понимать широко, привольно и глубоко».1 В положительную оценку Петра Ивановича Адуева Белинский внес существенное ограничение. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» он пишет об Адуеве-старшем: «... мантия его практической философии была сшита из прочной и крепкой материи, которая хорошо могла защищать его от невзгод жизни. Каковы же были его изумление и ужас, когда, дожив до боли в пояснице и до седых волос, он вдруг заметил в своей мантии прореху — правда, одну только, но зато какую широкую. Он не хлопотал о семейственном счастии, но был уверен, что утвердил свое семейственное положение на прочном основании, — и вдруг увидел, что бедная жена его была жертвою его мудрости, что он заел ее век, задушил ее в холодной и тесной атмосфере. Какой урок для людей положительных, представителей здравого смысла! Видно, человеку нужно и еще чего-нибудь немножко, кроме здравого смысла!» (XI, 134).

Здесь понимание вещей у критика и романиста совпало. Сам Гончаров так изображает историю Адуева-старшего, чтобы в ее финале, в зените житейского преуспеяния героя, подвергнуть его суровым испытаниям. Рядом с двумя Адуевыми Гончаров ставит образ жены Петра Ивановича, Лизаветы Александровны. Образ этот принадлежит к лучшим женским образам у Гончарова, он очень обогащает первый его роман, он с честью выдерживает сопоставление и со многими образами Тургенева. И если история душевных скитаний Адуева-младшего разработана психологически полно и правдиво, поднимаясь в некоторых моментах до прямого драматизма, то и психологическая история Лизаветы Александровны ценна тем же драматизмом. Через весь роман, настойчиво и планомерно, Гончаров проводит душевную историю этой женщины, умной, чуткой, сердечной, с духовными интересами, с готовностью к труду, но поставленной мужем в условия сытой, праздной буржуазной жизни. В эпилоге Гончаров раскрывает печальные результаты: апатию, равнодушие, потерю интереса к жизни. Когда спохватившийся муж предлагает ей предоставить полную свободу, жена отвечает:

«Боже мой! зачем мне свобода?.. что я стану с ней делать? Ты до сих пор так хорошо, так умно распоряжался и мной, и собой, что я отвыкла от своей воли; продолжай и вперед; а мне свобода не нужна». И дальше: «Что за странная моя судьба! — прибавила она почти с отчаянием. — Если человеку не хочется, не нужно жить... неужели бог не сжалится, не возьмет меня?» (I, 255, 259). И чтобы у читателя не осталось сомнения, что думает сам автор об изображаемой сердечной драме, как он понимает тут роль своего делового героя, Адуева-старшего, Гончаров разъясняет:

«Методичность и сухость его отношений к ней простерлись, без его ведома и воли, до холодной и тонкой тирании, и над чем? над сердцем женщины! За эту тиранию он платил ей богатством, роскошью, всеми наружными и, сообразными с его образом мыслей, условиями счастья, — ошибка ужасная, тем более ужасная, что она сделана была не от незнания, не от

- 413 -

грубого понятия его о сердце — он знал его — а от небрежности, от эгоизма!» (I, 257).

Здесь Гончаров сближается с Белинским и с Жорж Санд, с той постановкой проблемы о «женской эмансипации», какая выдвигалась в жизни и литературе конца 40-х годов. Такой постановке проблемы женского вопроса Гончаров остался верен и позже, в двух следующих романах.

Знаменательной чертой, характерной для трех романов Гончарова, является то, что сильная, душевно богатая героиня оказывается мерилом духовной и общественной ценности героя. Требовательностью женщины определяется ценность и обоих Адуевых, и Обломова со Штольцем, и Райского с Волоховым. Здесь Гончаров аналогичен Тургеневу с его Наташей, Еленой, Асей, Марианной.

В раскрытии краха буржуазных идеалов семейного благополучия, в постановке проблемы «женской эмансипации», в разоблачении дворянского романтизма и прекраснодушия, т. е. во всем лучшем и наиболее прогрессивном, что дано в «Обыкновенной истории», сказались как рост собственной творческой мысли молодого Гончарова, так и прямое влияние Белинского, отразившееся и на последующем творчестве Гончарова.

Возникновение замыслов и начальная работа над «Обрывом» почти совпадают с печатанием «Обыкновенной истории». В феврале 1848 года цензура разрешила отдельное издание «Обыкновенной истории». А в марте 1849 года уже разрешено печатание «Литературного сборника», издававшегося редакцией «Современника», где появляется «Сон Обломова». И в том же 1849 году, во время поездки в Симбирск, был задуман «Обрыв». Дело здесь не только в хронологической близости этих романов, но и в тесной связи их идейных замыслов. Сам Гончаров настаивал на единстве этих замыслов и огорчался, если этого не понимали. В предисловии к «Обрыву» (1869) Гончаров пишет: «... никто не потрудился взглянуть попристальнее и поглубже, никто не увидел теснейшей органической связи между всеми тремя книгами: „Обыкновенной историей“, „Обломовым“ и „Обрывом“! Белинский, Добролюбов — конечно, увидели бы, что в сущности это одно огромное здание, одно зеркало, где в миниатюре отразились три эпохи — старой жизни...» (VIII, 118). Десять лет спустя, в 1879 году, Гончаров вновь заявляет о своей трилогии: «... вижу не три романа, а один. Все они связаны одною общею нитью, одною последовательною идеею...» («Лучше поздно, чем никогда»; VIII, 141). Гончаров связывал три романа воедино как общей идеей, так и родственными героями: Александром Адуевым, Обломовым и Райским. Романы писателя росли из одного корня, из целостной художественной и идеологической концепции — реалистической и обличительной. Впоследствии эта целостность была нарушена. В 60-е годы Гончаров подпал под влияние реакционных сил: либерализм его выродился в консервативность, критический реализм потерял свою былую силу и остроту, и это, как увидим, нарушило во многом органическую связь «Обрыва» с «Обломовым» и «Обыкновенной историей».

Но важно установить, что второй и третий романы задумывались еще при Белинском и в сфере его влияния. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», говоря о метаниях молодых дворян-романтиков от любви к мечтам о славе, от этих мечтаний — к науке, от науки — к искусствам, Белинский пишет: «Остается искусство; но какое же избрать? Архитектура, скульптура, живопись и музыка никакому гению не даются без тяжкого и продолжительного труда, и, что̀ всего хуже и обиднее для романтиков, сначала труда чисто материяльного и механического. Остается поэзия — и вот они бросаются к ней со всего размаху, и еще ничего не сделавши,

- 414 -

в мечтах своих украшают себя огненным ореолом поэтической славы». Одно из их заблуждений состоит «в нелепом убеждении, что в поэзии нужен только талант и вдохновение, что кто родился поэтом, тому ничему не нужно учиться, ничего не нужно знать...» (XI, 126). Здесь предсказана вся история Райского. Мысль о необходимости для художника (первоначальное заглавие «Обрыва» было «Художник») «труда чисто материального и механического» разработана Гончаровым чрезвычайно тщательно и разносторонне — в эпизодах с музыкантом-профессионалом виолончелистом, с художником-профессионалом Кирилловым и, наконец, с опытами самого Райского в области живописи, скульптуры, литературы.

Творческие неудачи Райского Гончаров связывает с его социальным бытием:

«Райский талантлив — но приготовительная школа для таланта трудная, требующая всего человека, и для него, выросшего еще в период обломовского сна, неодолима...» (VIII, 152).

«Период обломовского сна» Гончаров задумывал изобразить в новых двух романах, связывая их с «Обыкновенной историей». Получался остро критический замысел воссоздать дворянскую обломовщину, начиная с усадебного романтизма Адуева-младшего, продолжая синтетической картиной вырождающейся Обломовки, беспощадным анализом дворянина-упадочника Обломова и заканчивая разоблачением барина-дилетанта Райского, застойной жизни и крепостничества в Малиновке, а также захватывая своеобразные модификации обломовщины столичной, великосветской («София Николаевна Беловодова») и провинциальной городской.

Одновременно предполагалось противопоставить образам обломовщины образы приобретателей, дельцов, заводчиков. «Положительные герои» шли от той жизни, в какой вращался сам Гончаров, от того круга буржуазных литераторов, с какими Гончаров встречался у Майковых. Образы подобных «положительных героев» могли быть поддержаны Белинским лишь в малой мере и с такими оговорками, которые обнажали исконное расхождение революционного демократизма и буржуазного либерализма.

Белинский умер в 1848 году. В следующие за этим годы литературные замыслы Гончарова, возникшие еще при жизни критика, дозревали и потом осуществлялись, но уже без благотворного, авторитетного вмешательства Белинского.

После «Обыкновенной истории» Гончаров напечатал в «Современнике» в 1848 году пространные «Письма столичного друга к провинциальному жениху»; здесь, в духе фельетонов И. И. Панаева и А. В. Дружинина-Чернокнижникова, Гончаров рассуждает о том, что такое светский «франт», «лев», «человек хорошего тона», «порядочный человек», где лучше покупать модное платье, карету и т. д. Эти фельетоны свидетельствуют о снижении писательского уровня.

Наступившая реакция, как и смерть Белинского, приостановили осуществление плана романической трилогии. Кроме того, писатель принял приглашение совершить кругосветное путешествие, из которого родились новые творческие замыслы.

3

Книга путевых очерков под заглавием «Фрегат Паллада» не входила и те планы, какие намечались Гончаровым в 1848—1849 годах. Само участие в путешествии вокруг света было для Гончарова неожиданностью, но оно не было случайностью. Еще в отрочестве, от Н. Н. Трегубова, Гончаров заразился любовью к морским путешествиям. Он прошел под руководством

- 415 -

старого моряка необычный для тогдашнего среднего образования курс морских наук (с изучением морских инструментов). По указаниям Трегубова, а потом и самостоятельно он перечел целую библиотеку морских путешествий, начиная с Кука. В кружке Майковых бывал известный путешественник-естествоиспытатель Г. С. Карелин, и возможно, что рассказы о его путешествиях влияли на Гончарова. Другой член майковского кружка, А. П. Заблоцкий-Десятовский, путешествовал по Франции и Великобритании; его обширные «Воспоминания об Англии» были напечатаны в «Отечественных записках» в 1849 году. Интерес к Японии обострился после того, как в 1851 году были вновь напечатаны известные «Записки Василия Михайловича Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах», а в следующем 1852 году в «Современнике» появились статьи Е. Ф. Корша «Япония и японцы».

Впрочем, литературный интерес к Японии был отражением экономического и политического интереса к этой стране. В те годы укреплялись международные связи Японии. В 1852 году русское правительство направило в Японию экспедицию под руководством опытного адмирала Путятина. Должность секретаря адмирала, которому надлежало литературно описать путешествие, согласился принять на себя Гончаров. Путешествие заняло полных два года, а возвращение через Сибирь — еще полгода: это составило целый период в жизни Гончарова. Результатом явилось обширное двухтомное произведение «Фрегат Паллада», ценное само по себе и тесно связанное идейно с романом «Обломов».

Само начальство, приглашая Гончарова на службу в секретари начальника экспедиции, прямо рассчитывало, что Гончаров опишет в печати кругосветное путешествие. Кандидатуру Гончарова как секретаря-писателя поддерживали морской министр и министр народного просвещения А. С. Норов. Позже, в 1853 году, адмирал Путятин писал Норову уже из Нагасаки: «... много я обязан вам за рекомендацию и содействие в назначении г. Гончарова в состав нашей экспедиции. Он чрезвычайно полезен мне как для теперешних наших сношений с японцами, так и для описания всех происшествий, которые со временем должны сделаться известными публике... Имея дарование живо представлять предметы, г. Гончаров в состоянии будет придать им занимательный и яркий колорит...».1

И сам Гончаров ставил перед собой ту же задачу. Он вел свой путевой дневник и особо подробно записывал выдающиеся эпизоды. Из путешествия Гончаров пишет Майковым: «... я набил целый портфель путевыми записками. Мыс Доброй Надежды, Сингапур, Бонин-Сима, Шанхай, Япония (две части), Ликейские острова, всё это записано у меня и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас...» (VIII, 287). Он посылал с дороги своим друзьям в Россию обширные письма, литературно разработанные. Собрав их потом обратно от адресатов, Гончаров положил их, вместе с записями дневника, в основу своих путевых очерков. В написании «Фрегата Паллада» ему помог и «Судовой журнал», который он вел как секретарь адмирала Путятина.

Перед отъездом и во время плавания Гончаров перечитал огромное количество «путешествий»; список упоминаемых им во «Фрегате Паллада» книг о путешествиях содержит свыше тридцати названий. Иногда, опираясь на изученную литературу путешествий, Гончаров давал целые историко-географические экскурсы — о Капштадте и Капской колонии, о Филиппинских островах, о Корее.

- 416 -

Гончаров не ставил своей задачей вести работу научного, исследовательского порядка. Адресатам своих путевых писем и читателям он постоянно об этом твердит. В письме об Англии он говорит: «Удовольствуйтесь беглыми заметками не о стране, не о силах и богатстве ее, не о жителях, не о их нравах, а о том только, что мелькнуло у меня в глазах» (V, 29).

Одно из основных заданий, поставленных Гончаровым во «Фрегате Паллада», — литературно-художественное: дать в свободно развернутых очерках подробные описания и характеристики непривычных для русских читателей экзотических стран, их природы, людей, быта.

Пейзажи изобильны во «Фрегате Паллада»: описание вечера и ночи в атлантических тропиках, вечер на Анжерском рейде, ночь на Сингапурском рейде, буря в Тихом океане, картина Ликейских островов, описание природы Маниллы. Пейзажные малые вставки разбросаны всюду в путевых очерках Гончарова, их подчас трудно выделить, так как они тесно связаны с другими элементами повествования. Но в своей совокупности они создают для читателя непрерывную панораму — от Англии до Японии. При скудности прежней русской литературы о путешествиях, при малой известности стран и морей, где путешествовал Гончаров, при большом даровании его в описательском роде, — пейзажи «Фрегата Паллада» должны были вызывать большой интерес у читателей. Пейзажи у Гончарова являются точными зарисовками виденного, но вместе с тем они эмоциональны. Живо чувствуется их связь с пейзажами у Гоголя: то же изобилие фигур восклицания и вопрошения, тот же авторский лиризм. Иногда Гончаров возвышается до пафоса. Описание природы становится динамичным, олицетворения подымаются до символичности, некоторые из пейзажей Гончарова стали классическими; их, как образцовые, разбирают в школе.

Своеобразную черту их составляют нередкие у Гончарова сопоставления экзотического с привычным и милым писателю русским пейзажем. Перед читателем словно происходит тяжба между природой тропической и северной. Автор не скрывает своего тяготения, даже пристрастия, к русскому пейзажу. О картине дня под тропиками Гончаров даже пишет: «Хорошо, только ничего особенного: так же, как и у нас в хороший летний день» (V, 89). Общеизвестен его ответ на приглашение старого моряка полюбоваться величественной картиной урагана в Индийском океане: «Безобразие, беспорядок!» (V, 210).

В этих противопоставлениях ярких картин тропической природы скромному русскому пейзажу, излагаемых чаще всего в шутливой форме, сказалось отталкивание Гончарова от традиционных романтических морских пейзажей в повестях типа Марлинского. Он пишет об океане: «Я уже от поэтов знал, что он „безбрежен, мрачен, угрюм, беспределен, неизмерим и неукротим“». А сам Гончаров готов его назвать: «Соленый, скучный, безобразный и однообразный!» (V, 60, 71).

С такими же припоминаниями своего, русского, и с той же тенденцией избежать романтического гиперболизма, обеспечить простоту, правдивость, реализм описания — создает Гончаров во «Фрегате Паллада» и жанровые зарисовки. В двух томах путешествия они изобильны и разнообразны. Таковы картины лондонской жизни, описание населения Капштадта, быт капштадтского фермера-голландца, характеристика разноплеменных арестантов в тюрьме в Беллингтоне, с отдельной зарисовкой арестанта-бушмена, «недосозданного, жалкого существа», описание табачной фабрики в Манилле, канатной фабрики там же. Тепло и образно описаны быт и труд туземцев Ликейских островов. Целую галерею картин быта и нравов японцев дает Гончаров в главах «Русские в Японии». Зарисовки так обильны, точны,

- 417 -

характерны, что и поныне не утратили высокой познавательной ценности. Так же обильны жанровые описания в обширной главе «Шанхай».

Гончаров охотно создает широкие, свободные характеристики жизни и быта посещаемых стран и местностей. Но его зоркая наблюдательность дает ему материал и для индивидуальных портретов и силуэтов. Таков очерк девушки Каролины в Капштадте, богатого китайца, инженера Бека, веселого кучера Вандика и многие другие.

И в жанровых этюдах, так же как и в пейзажах, Гончаров избегает исключительных явлений, кричащих своеобразий. Он интересуется жизнью простой, обыденной, типичной. Попав в Лондон в день торжественных похорон героя Ватерлоо, знаменитого герцога Веллингтона, Гончаров нетерпеливо ждал, когда город успокоится. «Многие обрадовались бы видеть такой необыкновенный случай: праздничную сторону народа и столицы..., — пишет Гончаров, — мне улыбался завтрашний, будничный день» (V, 34). Он даже к Британскому музею отнесся довольно холодно: «... меня тянуло всё на улицу; хотелось побродить не между мумиями, а среди живых людей. Я с неиспытанным наслаждением вглядывался во всё, заходил в магазины, заглядывал в домы, уходил в предместья, на рынки, смотрел на всю толпу и в каждого встречного отдельно» (V, 34). В результате и обобщающем художественном сознании писателя отслоились черты, которые помогли ему создать живую типизированную характеристику лондонского дельца-англичанина.

Гончаров постоянно сопоставляет, сближает явления чужого, экзотического быта с русским бытом, с бытом русском провинции, русской деревни. По методу параллели Гончаров в первой же главе путешествия создал замечательный «силуэт англичанина и русского» лондонского дельца и делового помещика. А затем в обоих томах проводятся сопоставления «своей жизни» и жизни чужой. Гончаров стремится получить «общечеловеческий урок», осмыслить чужую психологию, воссоздать живую человеческую душу.

Это сближает «Фрегат Паллада» с романами Гончарова, подготовляет и самого автора, и читателя к «Обломову» и «Обрыву». Близость эту не следует преувеличивать. Нельзя говорить о «тетралогии» Гончарова: «Фрегат Паллада» слишком своеобразен по своему экзотическому содержанию, по своей композиции, по отсутствию сюжета. Но бесспорно, что художественная мысль Гончарова-путешественника постоянно возвращалась к проблемам русского бытового и психологического романа. Писатель готовил этюды к нему.

Путешествие дало Гончарову такую идеологическую параллель, какая повлияла не только на замысел «Обломова», но и на всё миросозерцание писателя.

Во «Фрегате Паллада» Гончаров завуалировал подлинную цель плавания эскадры адмирала Путятина, как и свою подлинную службу во время этого путешествия. И само русское правительство маскировало задание эскадры: официальная цель путешествия определялась как «экспедиция к русским владениям в Америке». На самом же деле эскадра имела целью завязать торговые сношения с Японией. Одновременно с эскадрой Путятина в 1853 году американское правительство снарядило экспедицию Перри. Перри добился заключения договора и открытия американцам двух портов. Но и настойчивый Путятин в начале 1855 года тоже добился подписания торгового договора с Японией, причем для русских открывались две гавани и Россия причислялась к державам, наиболее благоприятствуемым в Японии. Это был важный момент в истории русских международных отношений.

В продолжительном путешествии перед Гончаровым раскрылась та сторона международной жизни, какая была недоступна наблюдениям многих

- 418 -

русских писателей: экзотические картины тропической природы, картины Колониального угнетения и мировой торговли. Последнюю Гончаров наблюдал в ее величайшем многообразии и в огромной перспективе — от Англии до Японии (отчасти и в Сибири). Если прежде долгие годы Гончаров работал в департаменте внешней торговли переводчиком иностранной переписки, то теперь он многое увидел собственными глазами.

Наблюдения и размышления привели Гончарова к важному заключению. Он понял, что «хозяин исторической сцены» — капиталист. Из путешествия он вывез яркий и властный образ — образ английского купца. В новом для Гончарова историко-экономическом понимании коронованный европейский феодал-воин сменяется купцом во фраке и шляпе. Гончаров готов признать, что и сама традиционная поэзия сменяется какой-то иной.

«И поэзия изменила свою священную красоту..., музы... не указали бы на тот поэтический образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. И какой это образ! Не блистающий красотою, не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках. Но образ этот властвует в мире над умами и страстями. Он всюду: я видел его в Англии — на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. Всё изящество образа этого, с синими глазами, блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко выбритом подбородке и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах». И далее: «Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чаю, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы... Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой!» (V, 12, 13).

Объехав полсвета, Гончаров не мог не видеть, какой ценой добывается и обеспечивается «комфорт». Наблюдая в Англии показную филантропию и лицемерную добродетельность, Гончаров тут же констатирует: «... от бедности гибнут не только отдельные лица, семейства, но целые страны под английским управлением» (V, 43). Гончарова возмущает повелительное, грубое или холодное презрительное отношение англичан к китайцам и другим народам Востока. «Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот». В «неутомимой жадности» «бесстыдство этого скотолюбивого народа доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара, какой бы он ни был, хоть яд!» (разумеется торговля опиумом; VI, 106, 108). От зоркого Гончарова не укрылось, как англичанин-плантатор «холодным и строгим взглядом следил, как толпы смуглых жителей юга добывали, обливаясь по́том, драгоценный сок своей почвы..., получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли». «Призадумаешься над репутацией умного, делового, религиозного, нравственного и свободного народа!» — добавляет Гончаров (V, 12—13, 44). Рассказывая историю подчинения европейцами туземцев Капской колонии, Гончаров пишет: «Каждый шаг выжженной солнцем почвы омывается кровью... Природных... жителей нет в колонии, как граждан своей страны. Они тут слуги, рабочие, кучера, словом, наемники колонистов, и то недавно наемники, а прежде рабы» (V, 135, 136). И Гончаров ставит вопрос о судьбе Капской колонии: «... останется ли она только колониею европейцев..., или черные, как законные дети одного отца, наравне с белыми, будут разделять завещанное и им наследие свободы, религии, цивилизации?» (V, 134).

- 419 -

Во всех этих и подобных суждениях Гончарова сказалась его зоркость и правдивость. Сказывается здесь и тот гуманизм, какой свойствен натуре Гончарова и какой воспитывался в нем русской передовой литературой 40-х годов и непосредственно Белинским.

Но после смерти Белинского и до времени написания «Фрегата Паллада» протекло немало времени. Пролегло здесь мрачное семилетие николаевской реакции после 1848 года, несомненно повлиявшей на настроения Гончарова. На фрегате, в течение двух лет, Гончаров находился в непрерывном общении с адмиралом Путятиным, человеком по-своему сильным, одаренным, многоопытным и вместе тем глубоко реакционным. Путятин, несомненно, влиял на воззрения своего секретаря: взгляды последнего развивались в сторону буржуазной умеренности.

Иной раз на страницах «Фрегата Паллада» воззрения Гончарова проявляются в кричащих противоречиях. С теплотой описав трудолюбие туземцев Ликейских островов, раскрыв, как их «жизнь доведена трудом до крайней степени материального благосостояния», Гончаров, однако, недоволен, что у ликейских туземцев «область ума и духа цепенеет еще в сладком, младенческом сне». Как же быть? Чем преодолеть оцепенение? Гончаров продолжает: «Но всё готово: у одних дверей стоит религия, с крестом и лучами света, и кротко ждет пробуждения младенцев; у других — „люди Соединенных Штатов“, с бумажными и шерстяными тканями, ружьями, пушками и прочими орудиями новейшей цивилизации» (VI, 169). Читатель готов счесть эту тираду иронической, даже сатирической: ведь он только что читал у Гончарова, как на Ликейских островах миссионеры работают под защитой военного судна английского правительства как ружья и пушки кровавят «каждый шаг» капштадтской земли. Но Гончаров пишет совершенно серьезно. Он и о Капштадте ставит важный вопрос: «... принесет ли европейцам победа над дикими и природой то вознаграждение, которого они в праве ожидать за положенные громадные труды и капиталы?..» (V, 134).

У Гончарова мы встречаем правдивые, укоризненные суждения о жестокости колониальной политики. Но следует сказать, что Гончаров считал деятельность капиталистов прогрессивной в области культурно-экономической. Он полагал, что их энергия и инициатива поднимают уровень культуры первобытных и отсталых народов. Там, где раньше водились лишь дикие звери, он наблюдал проложенные дороги, построенные фабрики, выросшие города. Он считал, что и Россия как европейская страна, вступившая на путь нового, капиталистического развития, должна следовать Западу. Во «Фрегате» Гончаров отводит много страниц ироническим рассказам о косности тогдашней феодально-чиновничьей системы Японии, о «безжизненности» ее быта. «Скоро ли же это всё заселится, оживится?» — спрашивает он (VI, 12). И Гончаров считает исторической миссией России на Востоке «оживить истощенную почву», влить «свежую и молодую кровь».

Для Гончарова как писателя путешествие было важно в том отношении, что способствовало созреванию образа Штольца в «Обломове» и углублению его значения в концепции романа. Несомненно, и образ Тушина в «Обрыве» связан с идеологическими итогами путешествия.

Особенности слагавшегося мировоззрения отобразились не только в романах, но и во «Фрегате Паллада». В книге много эпизодических зарисовок жизни офицерства и матросов на корабле. Например, образ денщика Гончарова, Фадеева, очерчен очень характерно и по праву должен включиться в галерею образов гончаровских «старых слуг». Но условия службы на фрегате воссозданы в книге односторонне. Старое парусное судно

- 420 -

«Фрегат Паллада», в сущности, не годилось для трудного кругосветного плавания — по своей признанной «дряхлости и ненадежности». Со стороны высшего морского начальства было преступной небрежностью в отношении к сотням жизней экипажа посылать в плавание это судно; в пути фрегат неоднократно чинился. Палубы текли, в жилых помещениях постоянно было сыро. Во время жары появлялась вредная для здоровья плесень, просочившаяся вода загнивала, заражая воздух. Матросы выбивались из сил на работе. Лазарет постоянно наполнялся больными вередом, лишаями, гнилой лихорадкой, наконец, чахоткой. Гончаров в книге обходит стороной такие явления, хотя и знает о них отлично как секретарь адмирала. Когда кронштадтские моряки, хорошо знавшие подробности плавания, прочли «Фрегат Паллада», они были недовольны идилличностью описаний жизни на корабле.

Но и в других отношениях «Фрегат Паллада» оказался односторонним. Гончаров побывал в Англии, когда там жил Энгельс, когда уже была напечатана его книга «Положение рабочего класса в Англии». Как мы знаем, Гончарова интересовал быт населения Лондона. Но он совершенно обошел молчанием жизнь рабочих, жизнь лондонской бедноты.

Всё это сильно ограничивало реализм «Фрегата Паллада». Но большие литературные достоинства произведения, разнообразные описания мало известных стран и народов создали книге Гончарова и у читателей, и у критики большой успех: в 1862 году «Фрегат Паллада» уже вышел вторым изданием. В русской литературе еще не было такого монументального произведения в жанре морских путешествий. Успехи «Фрегата» вызвали в русской литературе особое движение, появилась группа последователей и подражателей Гончарова («Корабль Ретвизан» Д. В. Григоровича, «Из кругосветного плавания» К. М. Станюковича, «Доброволец Петербург» С. Н. Южакова и др.).

В середине плавания на фрегат стали доходить сведения о важных событиях: о начавшейся войне с Англией и Францией, о Крымской кампании. Для «Фрегата Паллада» это грозило нападением и захватом или потоплением со стороны английского военного флота. В конце концов, по приказу военно-морского начальства, фрегат был потоплен в Татарском проливе, в бухте Константиновской (ныне — Советской).

Из кругосветного плавания Гончаров возвращался через Сибирь. Возвращение заняло целых полгода, но вознаградило писателя богатыми наблюдениями. От Охотского моря Гончаров ехал через Якутию. Якуты, тунгусы, чукчи, русские поселенцы, Лена, горы, леса и болота, исключительное своеобразие бытовой и хозяйственной жизни — со всем этим близко познакомился писатель-путешественник. Знакомство с Сибирью, с ее свободным от крепостной зависимости русским населением, с ее бойкой хозяйственной жизнью, разнообразной торговлей, дало Гончарову много нового и ценного для познания родины. Проезжая в тех местах, где незадолго до него живали декабристы, Гончаров осведомлялся об их быте и лично встречался с некоторыми из них: Волконским, Трубецким, Поджио, Якушкиным и другими (об этом он потом вспоминал в очерке «По Восточной Сибири»).

4

В Петербург Гончаров вернулся еще во время Севастопольской кампании.

В обстановке всё возрастающего общественного движения Гончаров вновь начал работу над романом «Обломов». С тех пор как «Сон Обломова»

- 421 -

был напечатан в сборнике «Современника» (1849), он долго ничего не печатал из романа, но работать над рукописью продолжал. Сам Гончаров сообщает: «У меня накоплялись кучи таких листков и клочков, а роман писался в голове. Изредка я присаживался и писал, в неделю, в две, — две-три главы, потом опять оставлял и написал в 1850 году первую часть» (VIII, 251). «Я продолжал обработывать в голове „Обломова“ и также „Обрыв“... В Петербурге я и служил, и писал очень лениво и редко, пока всё еще материалы обоих романов до 1852 года» («Необыкновенная история»; VIII, 252). В путешествие Гончаров захватил материалы по обоим романам. «Обе программы романов были со мной, и я кое-что вносил в них, но писать было некогда» (VIII, 252). Вернувшись в Петербург, он иногда пересматривал написанное и даже читал (например, в 1855 году) знакомым некоторые главы, но в 1855—1856 годах он усердно писал и печатал главы «Фрегата», и это отвлекало от работы над «Обломовым». Только в 1857 году летом, в Мариенбаде, Гончаров вновь принялся за роман. «В 1857 году я поехал за границу, в Мариенбад, и там взял курс вод и написал в течение семи недель почти все три последние тома „Обломова“, кроме трех или четырех глав. (Первая часть были у меня написана прежде.) В голове у меня был уже обработан весь роман окончательно — и я переносил его на бумагу, как будто под диктовку. Я писал больше печатного листа в день, что противоречило правилам лечения, но я этим не стеснялся» (VIII, 255).

Подъем творческого напряжения был необычаен. В результате гениальное произведение было закончено.

«Обломов» принадлежит к числу крупнейших произведений русской и мировой литературы. Роман примечателен стройностью и целостностью своей композиции. Но в нем есть глава — «Сон Обломова», которая рано обособилась в творческой истории романа и которую высоко оценил Салтыков-Щедрин как самостоятельное целое. Можно утверждать, что, если бы остальной текст никогда не был опубликован, «Сон» остался бы в истории русской литературы самостоятельным и крупным произведением, так как исчерпывающе изображает особый, замкнутый в себе мир: упадающее деревенское дворянство. Гончаров в «Сне» создает типическую картину жизни в Обломовке, имя которой стало нарицательным.

В Обломовке — «родительский дом, с покривившимися набок воротами, с севшей на середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом»; «висячая галерея... чуть-чуть держится»; «запущенный сад». В низеньких комнатах «угар случался частенько», «один или два раза в месяц, потому, что тепла даром в трубу пускать не любили» и рано закрывали печи. В гостиной — «огромный, неуклюжий и жесткий диван, обитый полинялым голубым бархатом, в пятнах». «Кожаное кресло Ильи Ивановича только называется кожаным, а на самом-то деле оно — не то мочальное, не то веревочное...». «В комнате тускло горит одна сальная свечка» — и то «только в зимние и осенние вечера»; летом, ради экономии, «старались ложиться и вставать без свечей, при дневном свете». «Огарки бережно считались и прятались» (II, 93, 116, 109, 110).

В соседнем Верхлеве — крепостная фабрика, руководимая агрономом и технологом, учившимся в Германии; в княжеском именье «добывают поташ, деготь, топят сало». В Обломовке — натуральное хозяйство. Здесь «крестьяне в известное время возили хлеб на ближайшую пристань к Волге..., да раз в год ездили некоторые на ярмарку, и более никаких сношений ни с кем не имели». Помещики Обломовы «на всякий предмет, который производился не дома, а приобретался покупкою, ... были

- 422 -

до крайности скупы». Сам барин ходит в сапогах домашней работы. «Там денег тратить не любили». Знали «единственное употребление капиталов — держать их в сундуке» (II, 90, 109, 110).

«Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, всё беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами» (II, 9). В культурном отношении Обломовка тоже стояла невысоко. Сношения с внешним миром были редки. Чтение книг «считалось роскошью», «вели счет времени по праздникам... и домашним случаям, не ссылаясь никогда ни на месяцы, ни на числа» (II, 118, 111).

Обломовы снижались до уровня Простаковых и Скотининых. Владеющие землей и крепостными, обеспеченные подневольным чужим трудом, огражденные законом в своих сословных привилегиях, Обломовы создали свой собственный быт и жили своеобразной психической жизнью. Жизнь представляется им «не иначе, как идеалом покоя и бездействия», труд сносится как наказание, как «неприятная случайность». Жизнь стихийно регулируется тремя главными актами: «роди́ны, свадьба, похороны» — с добавочной «пестрой процессией»: «крестин, именин, семейных праздников, заговенья, розговенья, шумных обедов, родственных съездов, приветствий, поздравлений» и т. д. (II, 105, 106). Питание и размножение — вот оголенные первоосновы обломовского быта.

В Обломовке нет проявлений жестокого крепостничества. Дворня не подвергается телесным наказаниям, труд мужиков не эксплуатируется безжалостно, до последних возможностей: в условиях сниженного, примитивного быта хватало и того, что само плыло в руки; достаточно было «столько дохода, сколько нужно было ему, чтобы каждый день обедать и ужинать без меры, с семьей и разными гостями» (II, 56). Обломовы добродушны, незлобивы, дружелюбны. Обломовка — тихое, но глубокое, убежденное крепостничество.

Мастерски изобразив хозяйственный строй, быт и воззрения этого упадочного уездного российского барства, Гончаров показывает и губительное влияние среды на подрастающего барчука: «... детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить, как живут около него взрослые» (II, 105). Мальчик систематически приучается к безделью, неуважению к труду, к крепостническим замашкам. И физически он хиреет: «лелеемый, как экзотический цветок в теплице..., он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая» (II, 122).

«Сон Обломова» вместе с печатавшимися тогда «Записками охотника» был большим завоеванием критического реализма, разоблачением одной из наиболее отсталых групп крепостнического дворянства. Разоблачение осуществлялось приемами глубокой художественной типизации. Белинский был бы совершенно удовлетворен, так как «Сон Обломова» отвечал лучшим надеждам, возлагавшимся им на современную литературу.

Однако, при всей мастерской типизации жизни захолустного дворянства, «Сон Обломова» охватывал только одну сферу явлений той жизни, которая получила наименование обломовщины. И даже в пределах Обломовки «Сон» изображал главным образом быт и психологию помещиков, только бегло касаясь жизни крепостных крестьян и дворни. Из этого безымянного мужицкого мира начинал обособляться в «Сне» один образ — образ Захара, будущего камердинера Ильи Ильича, но здесь он не получил еще разработки. Однако этот образ весьма значителен, в романе он представительствует, как бы символизирует, обломовскую дворню, обломовских

- 423 -

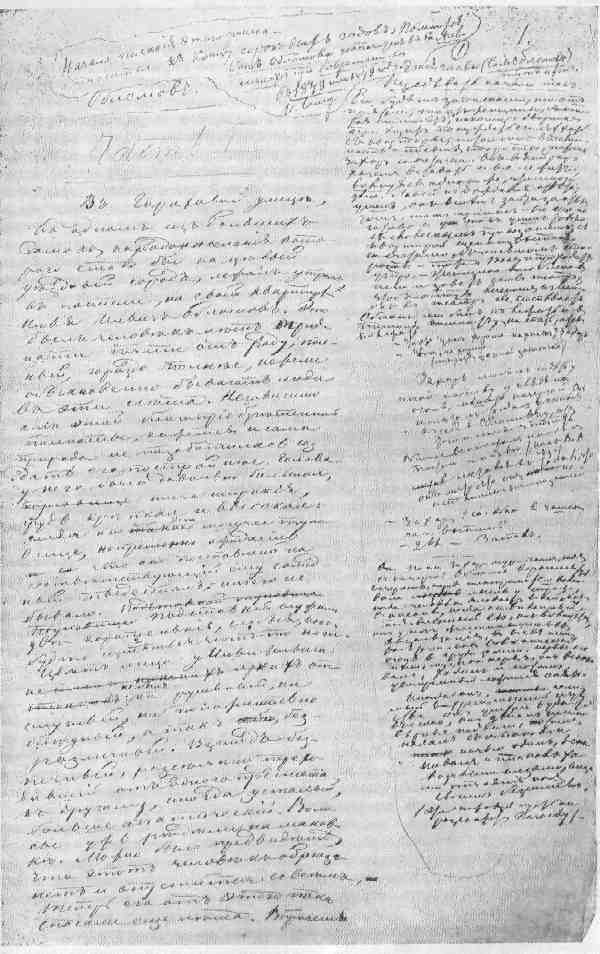

«Обломов». Черновой автограф Гончарова. Первая страница. 1857.

- 424 -

мужиков. Гончаров посвятил ему особую главу (седьмую, в первой части) и затем на протяжении всего романа так тщательно вырисовывал его отдельные черты, что, в конце концов, создался второй яркий портрет, парный к портрету барина, — портрет крепостного слуги-дворового.

Основная мысль Гончарова здесь та же, что в общей характеристике Обломова: развращающее влияние крепостного уклада на ум, волю, деятельность человека. Как воспитывается в крепостнической среде рабья преданность барам, Гончаров мастерски раскрыл в известном диалоге между Обломовым и Захаром в восьмой главе первой части романа: правдивый бытописатель и психолог приводит читателя к выводу о величайшем разложении, падении человеческой личности. Становится ясным, что история Захара — это, в сущности, драма. Она и замыкается мрачным финалом: на старости лет, после смерти барина, Захар нищенствует на церковной паперти. Старая классическая литература создала немало «светлых» образов «преданных слуг». Гончаров же показал, что обломовщина так же губительно отозвалась и на слуге-крепостном, как и на барине.

*

О барине, Илье Ильиче Обломове, Гончаров написал целую психологическую монографию.

Было бы вполне естественно, если бы и Илюша Обломов вырос и состарился так же, как его отец и дед, в той же патриархальной Обломовке. Но «времена Простаковых и Скотининых миновались давно..., все начали выходить в люди, т. е. приобретать чины, кресты и деньги не иначе, как только путем ученья...» (II, 120). Пришлось не только довести до конца обучение Илюши у немца в соседнем Верхлеве, но и отправить его в Москву. Для Обломова-сына это был целый переворот, опасный отрыв от родной среды.

Гончаров глухо говорит о студенческих годах Обломова, не рассказывает о его учебных занятиях, о профессорах, о посещении театров и пр. Точно даже не сказано, что он учился именно в университете. Но из разговоров и припоминаний самого Обломова мы узнаем, что, если и нехотя, всё же он многому научился и много пережил в московские годы. Штольц позднее напоминает опустившемуся Обломову: «А помню я тебя тоненьким, живым мальчиком, как ты каждый день с Пречистенки ходил в Кудрине..., ты не забыл двух сестер? Не забыл Руссо, Шиллера, Гёте, Байрона, которых носил им..., хотел очистить их вкус?..» (II, 159).

Воздействие поэзии на юношу Обломова было сильным, об этом не раз говорится в романе. Но не остался он чужд и иным интересам. Тот же Штольц вспоминает, что Обломов читал и научные книги — вне учебных обязанностей; он даже делал переводы из экономиста Сея, знал, хотя и не очень бегло, несколько языков. Вся его дальнейшая жизнь сложилась при сильном воздействии впечатлений и переживаний студенческих лет.