- 175 -

Добролюбов

Литературное наследие Н. А. Добролюбова входит в золотой фонд русской национальной критики и публицистики. Его статьи, посвященные крупнейшим явлениям русской литературы середины XIX века, остаются непревзойденными образцами критического мастерства, эстетического анализа, умения связывать литературу с жизнью и подчинять ее политическим задачам современности. Выдающийся ученик и последователь Белинского, Добролюбов явился продолжателем его дела. Вместе с Н. Г. Чернышевским он в новых условиях возглавил передовое общественное движение в России, он выступил как руководитель и организатор новой демократической литературы, складывавшейся в эпоху подъема крестьянского движения накануне 60-х годов XIX века.

В кипучей деятельности Добролюбова и Чернышевского нашел прямое выражение стихийный протест широких масс угнетенного крестьянства, с его ненавистью к крепостничеству и неугасимым стремлением к новым формам жизни. Борьба против крепостничества и самодержавия — вот основа основ жизни и труда двух великих русских революционеров и патриотов. И именно поэтому они оставили такой глубокий след во всех областях культуры и науки: в области философии и эстетики, литературы и языка, истории и общественной мысли, естествознания и педагогики. Всюду вносили они дух борьбы, революционной непримиримости, новаторской смелости. Недаром К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что русские мыслители-демократы стоят много выше современной им западноевропейской официальной исторической науки. Недаром с таким уважением, с такой любовью говорил о них великий Ленин. Владимир Ильич называл Добролюбова писателем, страстно ненавидевшим произвол и страстно ждавшим народного восстания против угнетателей, против самодержавного правительства. Наряду с Белинским и Чернышевским, Добролюбов был одним из предшественников революционной социал-демократии в России. Он явился «властителем дум», духовным пождем многих поколений передовых русских людей, одним из руководителей отечественной литературы, одним из создателей теории реализма. Его наследие, огромное по своему идейному и общественному содержанию, сохраняет свое непреходящее живое значение для строительства новой культуры, для разработки теоретических вопросов социалистического реализма, основного творческого метода советского искусства.

1

Николай Александрович Добролюбов родился 5 февраля (24 января) 1836 года в Нижнем Новгороде (ныне — г. Горький). Его отец, священник Александр Иванович Добролюбов, человек достаточно образованный для

- 176 -

своего времени, пользовался уважением в городе. В его доме было довольно много книг, которые уже в раннем детстве прочитал старший сын Александра Ивановича. Занятый делами, отец почти не касался воспитания детей, и эта обязанность целиком лежала на матери, Зинаиде Васильевне. Именно она внушила своему сыну первые понятия о добре, честности, любви к людям, она обучила его грамоте, познакомила с русской поэзией.

В 11-летнем возрасте мальчика отдали в духовное училище; хорошо подготовленный семинаристом М. А. Костровым, он поступил сразу в четвертый класс училища и окончил его, проучившись всего год. Вслед за тем он поступил в семинарию, где пробыл почти пять лет (1848—1853). По окончании семинарии Добролюбову предстояло либо продолжать образование в столичной духовной академии, либо сразу же стать попом-законоучителем где-нибудь в нижегородском захолустье.

Однако этого не случилось. Правда, косная среда цепко держала его в своих объятиях, и он был подвержен всем предрассудкам этой среды. Его наставники и родные, вместо разумного ответа на запросы ищущего ума, преподносили ему готовые прописи в духе лживой христианской морали. В семье тщательно поддерживались традиции религиозного благочестия; в семинарии господствовала иссушающая разум схоластика. И всё же Добролюбов вырвался из этих пут, чему способствовали не только особенности его характера, его исключительная одаренность, но и обстоятельства русской жизни, вступавшей в новую историческую полосу своего развития.

Уже с юных лет Добролюбов удивлял окружающих своим ранним развитием, любознательностью, любовью к чтению. В 13—14 лет он прекрасно знал лучших русских писателей, прочел все книги, какие смог достать дома и у знакомых, и делал уже первые пробы пера в стихах, прозе и даже в драме. Он жадно впитывал в себя всё, чем славна и богата была русская литература. Громадное впечатление произвели на него статьи Белинского в «Современнике» и «Отечественных записках», сочинения Герцена. Горячая проповедь Белинского открывала новый мир перед юношей, развитие которого намного опережало его возраст. Много лет спустя, уже став известным журналистом, Добролюбов вспоминал о влиянии Белинского в таких проникновенных словах: «Читая его, мы забывали мелочность и пошлость всего окружающего, мы мечтали об иных людях, об иной деятельности и искренно надеялись встретить когда-нибудь таких людей и восторженно обещали посвятить себя самих такой деятельности..., для нас до сих пор дороги те дни святого восторга, тот вдохновенный трепет, те чистые, бескорыстные увлечения и мечты, которым, может быть, никогда не суждено осуществиться, но с которыми расстаться до сих пор трудно и больно...».1

Удивительно восприимчивый ко всему окружающему, Добролюбов очень рано начал осознавать несовершенство того жизненного уклада, который большинству казался тогда незыблемым. Картины народного горя, нищеты, невежества, грубость нравов в среде, к которой он принадлежал, несправедливость разделения на богатых и бедных, на сытых и голодных, — эти первые жизненные впечатления оставляли глубокие следы в сознании Добролюбова даже в те годы, когда он еще не умел отнестись критически к своим наблюдениям. Они западали в его душу, постепенно разрушая внушенное церковью представление о постоянстве и неприкосновенности однажды установленных законов. «Всё, что я видел, — вспоминал позднее Добролюбов, — всё, что слышал, развивало во мне тяжелое чувство недовольства». Уже

- 177 -

тогда он задумывался над вопросом: «да отчего же всё так страдает, и неужели нет средства помочь этому горю, которое, кажется, всех одолело?» (II, 232).

Этот мучительный вопрос всё чаще и чаще волновал нижегородского семинариста. В его юношеских стихах, наивных и очень далеких от совершенства, запечатлелись и тревоги, и первые сомнения в истинах религиозного мировоззрения, и раздумья о себе, о своем будущем. Молодой поэт высказывает уверенность в своих силах, надеется посвятить их какому-то большому делу. Полный неясных предчувствий, он восклицает:

Нет, я буду полезен и нужен отчизне.

Нет, не сгиб я, и люди прославят меня!..

Еще я на заре моей жизни,

Еще много надежд у меня!..Весной 1853 года Добролюбов навсегда расстался с опостылевшей ему семинарией (за год до ее окончания). Он сумел вырваться из этого царства схоластики, тупости и невежества, где задавал тон инспектор — отец Паисий, бездарный и ничтожный человек с «допотопными понятиями» о науке и литературе. В общении с такими духовными наставниками, конечно, и зародились первые сомнения юноши относительно религии; эти сомнения подогревались и дома, где ему приходилось сталкиваться с оборотной стороной церковных обрядов, наблюдать непривлекательные особенности поповского быта. Его скептическое отношение к обрядности, сложившееся в ранней юности, в дальнейшем превратилось в последовательное отрицание религии. Здесь же лежат истоки и той отчужденности от домашней среды, которую Добролюбов начал испытывать в семинарские годы. Он был развит настолько, что начал чувствовать себя чужим в родном доме, среди любящих его людей. «Жить их жизнью он перестал еще до отъезда в Петербург», — свидетельствует Чернышевский.1 О том, как тяготила Добролюбова тяжелая обстановка косного семинарского и домашнего быта, свидетельствуют его записи в дневнике. «И опять осужден я, — пишет он 3 сентября 1852 года, — вращаться в этом грязном омуте, между этими немытыми, нечищенными физиогномиями, в этой душной атмосфере педантских выходок, грубых ухваток и пошлых острот... И ничего в вознаграждение в эту бедственную жизнь, ни одного светлого проблеска ума и чувства в этой тьме невежества и грубости...» (VI, 375).

Вполне естественно, что, стремясь освободиться от семинарии, Добролюбов в то же время мечтал вырваться и из Нижнего. Его манила столица, университетское образование, возможность общения с литераторами и журналистами. Отец хлопотал об устройстве сына в петербургскую духовную академию, а он уже через день после того, как соответствующие документы, в том числе ходатайство архиерея, были отосланы в столицу, записывал и дневнике: «Мысль поступить в университет не оставляет меня» (VI, 388). Позднее, уже став студентом, он признался в одном из писем к отцу: «... я поехал в Духовную академию только от крайности. Давнишняя мысль моя и желание было поступить в университет; но когда сказали мне, что это невозможно, я старался найти хоть какое-нибудь средство освободиться от влияния <отца Паисия и Еремы>,2 и это средство я нашел в Петербургской академии.3 Но и при этом у меня всегда оставалась мысль не только

- 178 -

поступить на статскую службу, но даже учиться в светском заведении. Мысль эта глубоко вкоренилась во мне и ничуть не была пустою мечтой... Я уже... давно понял, что я совсем не склонен и не способен к жизни духовной и даже к науке духовной».1

По приезде в Петербург Добролюбов сделал всё, чтобы избежать духовной академии. Обстоятельства сложились так, что он сдал экзамены не в университет, а в Главный педагогический институт и вскоре был зачислен в число его студентов. Четыре года, проведенные в стенах института, были временем бурного развития Добролюбова, формирования его передового мировоззрения и революционных убеждений. Под влиянием идей Герцена и Белинского, в частности, его знаменитого письма к Гоголю, он изжил остатки религиозных представлений. Знакомство с Чернышевским (1856) и сближение с «Современником» сыграли решающую роль в идейном самоопределении Добролюбова. Самый ход исторических событий — Крымская война, обнажившая гнилость всех устоев самодержавия, обострение классовой борьбы в стране, рост крестьянских восстаний, подъем общественной жизни — способствовал необычайно быстрому развитию Добролюбова как политического и литературного деятеля, мыслителя и патриота. Революционная ситуация, складывавшаяся в России накануне 60-х годов, помогла ему утвердиться на позициях крестьянского демократа, выразителя интересов широких масс, борца за их освобождение.

В институте вокруг Добролюбова организовался кружок передовых студентов, в котором велись смелые политические разговоры, читались запрещенные стихи и книги, в частности, заграничные издания Герцена. Добролюбов вел активную революционную пропаганду среди студенчества. Наиболее яркой формой этой пропаганды явилась выпускавшаяся им нелегальная рукописная газета «Слухи», которая отличалась исключительной политической остротой, смелыми выпадами против правительства, против самодержавия вообще. В конце 1854 года Добролюбов написал сатирические стихи «На 50-летний юбилей Н. И. Греча», которые быстро разошлись в списках и явились по существу первым общественным выступлением молодого автора. Он заклеймил в этих стихах не только реакционного литератора, но и поддержанную правительством попытку превратить его юбилей в пышное литературное торжество. Продолжая традиции вольнолюбивых стихов Пушкина и декабристов, он впервые назвал в своем стихотворении царя Николая I тираном, а Греча — его «преданным рабом».

Вслед за первой политической сатирой одно за другим появились революционные стихотворения Добролюбова: «Дума при гробе Оленина», «К Розенталю», «Ода на смерть Николая I», «Газетная Россия» и др. Тогда же, в 1855 году, он написал гневное послание к Гречу по поводу его верноподданнического отклика на смерть Николая I. Это послание, своим революционным пафосом напоминавшее письмо Белинского к Гоголю, содержало резкое и смелое обличение крепостнического государства и самодержавного строя.2

Вся деятельность Добролюбова уже на втором курсе института носила ярко выраженный революционно-политический характер. Она была одушевлена глубокой верой в будущее, в силы русского народа. Об этом говорят и прямые свидетельства самого Добролюбова, и воспоминания его товарищей по подпольному студенческому кружку, в котором, несомненно, обсуждались

- 179 -

животрепещущие общественные вопросы. В дневнике Добролюбова привлекает внимание такая запись: «Мы затрогиваем великие вопросы, и наша родная Русь более всего занимает нас своим великим будущим, для которого хотим мы трудиться неутомимо, бескорыстно и горячо... Да, теперь эта великая цель занимает меня необыкновенно сильно...» (VI, 396—397).

Вопрос о бескорыстном труде во имя будущего родины был для Добролюбова «великим вопросом». О каком труде здесь идет речь? Та же страница из дневника убеждает в том, что будущий критик имел в виду революционный труд, т. е. необходимость готовить революционное свержение существующего режима. Добролюбов прямо говорит здесь о себе: «... что касается до меня, я как будто нарочно призван судьбою к великому делу переворота!..» (VI, 397).

В своих политических стихах этого времени Добролюбов писал о бедствиях крестьянства, изнывающего в неволе, звал его к борьбе за свободу, мечтал о свободном и прекрасном будущем своей страны:

Тогда республикою стройной,

В величьи благородных чувств,

Могучий, славный и спокойный,

В красе познаний и искусств,Глазам Европы изумленной

Предстанет русский исполин.

И на Руси освобожденной

Явится русский гражданин.(„Дума при гробе Оленина“)

В этих стихах Добролюбова, обращенных к России, как бы воскресло патриотическое воодушевление Белинского, десятилетием раньше столь же пламенно мечтавшго видеть свою родину свободной, счастливой и могучей, идущей впереди прогрессивного человечества.

Добролюбов имел, благодаря своим передовым убеждениям, огромное влияние на студенческую молодежь всех курсов. «Каждый из нас в это время, — вспоминал один из друзей будущего критика, — уже смотрел на него, как на даровитейшего из всех нас, откровенно признавался в его превосходстве, обращался к нему за советом по всякому делу... Наш кружок просто-напросто гордился им». Укреплению авторитета Добролюбова немило способствовала его неутомимая борьба с администрацией института, во главе которого стоял известный мракобес И. И. Давыдов, реакционер и науке, злобный гонитель передового студенчества, пользовавшийся поддержкой в правительственных кругах. Ханжа и лицемер, Давыдов ввел и институте суровый казарменный режим, полуголодный рацион и строгое исполнение церковных обрядов. Всё это угнетало студентов, мешало им учиться, многих доводило до чахотки. И борьба, которую вел Добролюбов с директором от лица передового студенчества, была в основе своей политической борьбой против административного произвола и реакционной системы образования, опиравшейся на деятелей типа академика Давыдова.

В институтские годы окончательно сложилось мировоззрение Добролюбова. Он становился убежденным революционером, последовательным демократом. Он готовился к большой общественной деятельности. Его академические занятия шли блестяще, несмотря на тяжелую институтскую жизнь. Удивляя своих профессоров, Добролюбов представлял им работы, имевшие серьезное научное значение. В 1854 году были написаны статьи: «Заметки и дополнения к сборнику русских пословиц г. Буслаева», «О поэтических

- 180 -

особенностях великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах»; в 1855 году — статья «О русском историческом романе»; в 1856 — статья «Собеседник любителей российского слова», опубликованная в журнале «Современник» и принесшая первую известность молодому критику.

Эта статья положила начало знакомству и дружбе Добролюбова с Чернышевским. С весны 1856 года он, оставаясь студентом последнего курса, фактически становится профессиональным литератором, постоянным сотрудником «Современника». До окончания института в июне 1856 года Добролюбов выступал на его страницах; кроме статьи о «Собеседнике», печатавшейся в двух номерах, в «Современнике» (1856—1857) были помещены: рецензия Добролюбова на «Описание Главного педагогического института...», статья «Ответ на замечания г. Галахова», заметка о новых педагогических журналах, статья «О значении авторитета в воспитании». В последний год студенческой жизни, помимо участия в «Современнике», он написал также большую работу о Пушкине (для иллюстрированного альманаха), книжку о Кольцове, сотрудничал в «Известиях Академии Наук», начал печататься в «Журнале для воспитания».

Начиная с седьмой книжки «Современника» за 1857 год, где появилась его рецензия на сочинения В. А. Соллогуба, Добролюбов выступал в каждом номере почти всегда с несколькими статьями и рецензиями. С осени 1857 года он начал постоянно работать в некрасовском журнале, получив в свое ведение весь отдел литературной критики и библиографии. Вскоре «Современник» стал для него подлинной трибуной, пользуясь которой он мог осуществлять единственную цель своей жизни — служить своему народу, звать людей к борьбе, внедрять в их сознание мысли о свободе, о грядущей революции.

Вместе с ростом крестьянского движения, по мере назревания революционной ситуации в стране, голос Добролюбова звучал всё громче и громче. Он ощущал себя участником большого общественного движения, он шел рука об руку со своим учителем Чернышевским, он опирался на молодое поколение и смело говорил от его имени. За короткий срок работы в «Современнике» этот гениальный человек оставил огромное литературное наследие. Он выступал как публицист, критик, поэт-сатирик, философ, экономист, историк. Он работал вдохновенно и неутомимо. По словам Чернышевского, «иногда обещался он отдохнуть, но никогда не в силах был удержаться от страстного труда. Да и мог ли он беречь себя? Он чувствовал, что его труды могущественно ускоряют ход нашего развития, и он торопил, торопил время...».1

Необычайной зрелостью мысли и таланта отмечено всё, что вышло из-под пера Добролюбова в годы работы в «Современнике». О чем бы он ни писал, его статьи были согреты страстью революционного порыва. Могучий призыв к деятельности, к борьбе звучал в его словах, обращенных «к целому обществу»: «Не надо нам слова гнилого и праздного, погружающего в самодовольную дремоту и наполняющего сердце приятными мечтами, а нужно слово свежее и гордое, заставляющее сердце кипеть отвагою гражданина, увлекающее к деятельности широкой и самобытной...» (IV, 92).

С таким словом, «свежим и гордым», заставляющим сердце «кипет отвагою гражданина», обращался к своим читателям сам Добролюбов, наследник и продолжатель традиций Белинского в русской литературе. Одна за другой появлялись на страницах «Современника» такие важнейшие

- 181 -

статьи, как «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью» (1858), «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым» (1858), «Литературные мелочи прошлого года» (1859), «Роберт Овэн и его попытки общественных реформ» (1859), «Темное царство» (1859), «Когда же придет настоящий день?» (1860), «Черты для характеристики русского простонародья» (1860), «Луч света в темном царстве» (1860) и др. Это были подлинные манифесты передовой литературно-общественной и философской мысли. Каждое боевое выступление критика знаменовало собой новую ступень в развитии политической и эстетической теории революционной демократии. Каждая его статья имела огромный общественный резонанс, оказывала прямое и непосредственное влияние на умы современников, а с другой стороны — вызывала возмущение и злобные отклики во вражеском лагере.

Добролюбов сознавал революционное значение своей литературно-публицистической деятельности. Одному из друзей критик писал о «Современнике»: «Он для меня всё более становится настоящим делом, связанным со мною кровно. Ты понимаешь, конечно, почему...».1 Слова «настоящее дело» особенно важны: в устах Добролюбова они были равнозначны понятию «святое», т. е. революционное дело. Отсюда видно, что свою литературную работу в журнале Добролюбов расценивал как форму революционной пропаганды. Разъясняя ее политический смысл, он писал: «... мы должны действовать не усыпляющим, а совсем противным образом. Нам следует группировать факты русской жизни, требующие поправок и улучшений, надо вызывать читателей на внимание к тому, что их окружает, надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху, — до того, чтобы противно стало читателю всё это богатство грязи, чтобы он, задетый наконец за живое, вскочил с азартом и вымолвил: „да что же, дескать, это наконец за каторга! Лучше уж пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше“. Вот чего надобно добиться и вот чем объясняется и тон критик моих, и политические статьи „Современника“, и „Свисток“...».2 Эти слова из письма к С. Т. Славутинскому (март 1860 года), несмотря на их отчасти эзоповский характер, достаточно красноречиво говорят о том, какое значение придавал Добролюбов «Современнику». Но его деятельная натура жаждала прямого дела, практического приложения своих сил, он не мог ограничиться литературной пропагандой с журнальной трибуны и стремился к живому участию в непосредственной подпольно-революционной работе.

Сохранилось слишком мало прямых и точных данных об этой стороне деятельности Добролюбова, но многочисленные намеки в его письмах и дневнике, в воспоминаниях современников, целый ряд косвенных данных позволяют определенно говорить о том, что Добролюбов был активным деятелем начавшей складываться в конце 50-х годов революционной организации, он собирал силы, искал надежных единомышленников для участия в ней. В свете общих устремлений Добролюбова, в связи с его последовательно революционной позицией в политических вопросах, весьма важен тот факт, что он счел нужным зашифровать в дневнике имена людей, среди которых нашел «настоящее сочувствие»; многозначительны слова Добролюбова: «Во всяком случае мало нас... Но я убежден, что нас скоро

- 182 -

прибудет...» (VI, 488). Характерно и замечание о том, что «молодые люди понимают тенденции „Современника“ и им сочувствуют» (VI, 488).

В письмах Добролюбова к друзьям, относящихся к 1859—1861 годам, звучит постоянный мотив — призыв к деятельности, к «святому делу», к готовности пожертвовать собой (совершить «Курциев подвиг»). В письме к И. И. Бордюгову от 11 июня 1859 года он писал: «Ты сам должен непременно приехать. Нам нужно говорить о предметах очень важных. Теперь нас зовет деятельность... Приезжай, ради бога. Ты очень нужен. Твой на всё Н. Добролюбов».1 Характерен тот условный, но понятный друзьям язык намеков и умолчаний, с которым мы встречаемся в добролюбовских письмах этих лет. Призывая Бордюгова «окунуться в тот кипящий водоворот, который мы называем жизнью мысли и убеждения, сочувствием к общественным интересам», Добролюбов прибавлял: «Можно бы назвать и короче, но ты и без того понимаешь, о чем я говорю».2

Всё это подтверждает важность наблюдений, сделанных новейшими исследователями по поводу близости Добролюбова к прогрессивным военно-офицерским кругам Петербурга конца 50-х годов, а также по вопросу о возможной связи кружка «Современника» с Герценом и революционной эмиграцией, установленной к началу 60-х годов.3 Нельзя забывать и о таком факте, как общение Добролюбова с поэтом-революционером М. Л. Михайловым. Примечательно, что после ареста Михайлова царским правительством Н. В. Шелгунов, живший с ним в одной квартире, немедленно отправился к Добролюбову, уже тяжело больному, чтобы предупредить его о случившемся. Это подтверждает предположение о том, что Добролюбов, причастный к подпольным делам, был на подозрении у властей; только ранняя смерть избавила его от участи, постигшей сначала Михайлова, а потом и Чернышевского.

Таким образом, литературно-критическая и публицистическая деятельность Добролюбова, пропагандиста революционных идей, собирателя сил передовой русской литературы, воспитателя демократических писателей, подкреплялась его прямой подпольно-революционной деятельностью, освещенной идеей свержения ненавистного самодержавно-крепостнического режима.

К весне 1860 года резко ухудшилось здоровье Добролюбова. Врачи настаивали на поездке за границу. Чернышевский и Некрасов, руководясь, видимо, не только заботами о здоровье, но и стремлением уберечь своего соратника от возможных преследований, «почти насильно» заставили его отправиться в путешествие. За границей Добролюбов был свидетелем серьезных политических событий. Он побывал в Праге, где в мае 1860 года происходили антиавстрийские студенческие волнения. Более полугода провел он в Италии, где развертывалось национально-освободительное движение, вызвавшее самый живой интерес русского публициста. Продолжая неустанно работать для «Современника», Добролюбов посылал в Петербург одну за другой свои статьи («Непостижимая странность», «Из Турина», «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура», «Отец Александр Гавацци и его проповеди»), в которых давал глубокое истолкование итальянским событиям и в то же время поднимал вопросы, важные для революционной пропаганды в России. Разоблачая западноевропейских либералов,

- 183 -

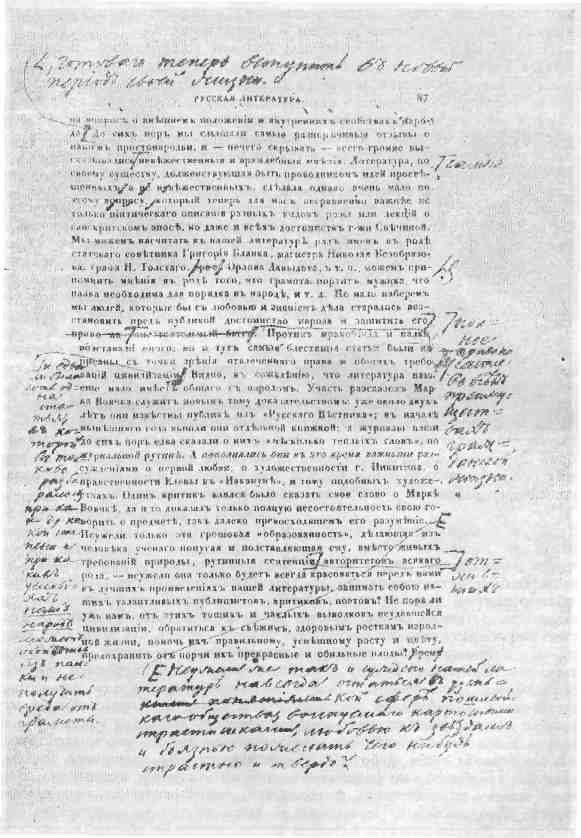

«Черты для характеристики русского простонародья». Корректурный лист с правкой

рукой Н. Г. Чернышевского. 1860.

- 184 -

пытавшихся задушить итальянскую революцию, он тем самым наносил сильнейшие удары лагерю российского помещичье-буржуазного либерализма, верного пособника реакции и крепостничества.

Поездка за границу не облегчила болезни Добролюбова. Вернувшись в августе 1861 года в Петербург, он продолжал работать в журнале, написал большую статью «Забитые люди» (о Достоевском); но это были последние усилия. Постоянные лишения в стенах института, непосильный труд последних пяти лет, жестокие нравственные страдания, борьба с цензурой — всё это ослабило его организм. Течение болезни (туберкулез) обострялось причинами общественного характера: в стране поднимала голову реакция. Цензура свирепствовала, в журналах запрещались статьи, разгонялись студенческие демонстрации, начались обыски, аресты революционеров. Уже прикованный к постели, Добролюбов напряженно следил за политическими событиями. Он расспрашивал Некрасова, приехавшего из Ярославской губернии, о настроениях в деревне и с грустью узнал, что там, по мнению поэта, «ничего не будет». Особенное впечатление на умирающего произвел арест М. Л. Михайлова. Суд над ним вызвал большое общественное возмущение. Н. В. Шелгунов, посетивший Добролюбова за три дня до его смерти, рассказывает об этом: «Я торопливо передавал Добролюбову некоторые подробности этих дел, и он, приподнявшись на диване, на котором лежал, смотрел на меня..., его прекрасные, умные глаза горели, и в них светилась надежда и вера в то лучшее будущее, на служение которому он отдал свои лучшие годы и свои лучшие силы».1

29/17 ноября 1861 года Добролюбов умер, не дожив до 26 лет. Его похороны превратились в настоящую общественную демонстрацию. «Лучшего своего защитника потерял в нем русский народ» (Чернышевский).2 Образ Добролюбова, его пламенная пропаганда вдохновляли многие поколения русских революционных борцов. Его труды во многом способствовали дальнейшему развитию русской демократической литературы.

2

Добролюбов, по свидетельству Чернышевского, «... прямо со студенческой скамьи встал окончательно установившимся и сформировавшимся, вполне развитым и цельным человеком, с стройным гармоническим мировоззрением, с твердо сложившимися убеждениями теоретическими и практическими и сразу стал на настоящую прямую дорогу. Он вышел из своего мрачного и монастырского института совершенным человеком, как Минерва из головы Юпитера».3 В этой характеристике нет ни малейшего преувеличения: только такой человек и мог в двадцатилетнем возрасте, едва сделав первые шаги на избранном поприще, стать, наряду с Чернышевским, признанным вождем революционно-демократического движения России. Но мы допустили бы большую ошибку, сделав отсюда вывод, что мировоззрение Добролюбова за годы работы в «Современнике» не претерпело никакого развития. Наоборот, оно развивалось в высшей степени интенсивно. В решении многих политических, философских, социологических, эстетических вопросов Добролюбов и Чернышевский были не только новаторами, но и пионерами. Двигая русскую научную мысль, щедро ее обогащая, они сами,

- 185 -

естественно, обогащались, совершенствовались в своем понимании действительности. Слова Чернышевского подтверждают, что у Добролюбова, к моменту его появления в редакции «Современника», была уже прочная и вполне развитая теоретическая основа, которая давала ему возможность наиболее правильно и глубоко решать большие проблемы, выдвигаемые жизнью перед прогрессивной частью тогдашнего русского общества, перед отечественной литературой.

Н. А. Добролюбов.

Фотография. 1860—1861.Из чего же складывалась эта теоретическая основа?

Еще сравнительно недавно некоторые исследователи философских взглядов Добролюбова склонны были объяснять все их особенности влиянием немецкого мыслителя Л. Фейербаха. Несомненно, философия последнего была одним из источников мировоззрения Добролюбова, на что он и сам указывал. Однако сводить всё дело к влиянию Фейербаха это значило бы становиться на позиции чуждой марксизму исторической школы, которая изображала развитие передовой русской общественной мысли как процесс непрерывной пересадки на русскую почву то одного, то другого философского или общественно-политического учения, возникшего в странах Западной Европы. Неудивительно, что при этом влиянию окружающей действительности на формирование мировоззрения великих русских мыслителей отводилось незначительное место. Общественная жизнь России рассматривалась, в лучшем случае, лишь как почва — иногда удобная, иногда неподходящая — для произрастания заброшенных историческим ветром чужеземных семян. Тем самым уничтожалась всякая преемственность между поколениями русских философов. Эта точка зрения не только принижала значение отечественных деятелей и оскорбляла чувство национальной гордости русского народа, но и делала бессмысленным само понятие истории в применении к русской общественной мысли. Тем не менее она нередко находила себе место на страницах книг, написанных уже в советское время. Авторы этих книг пытались выдавать свои взгляды за марксистско-ленинские, несмотря на то, что Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин в своих высказываниях о развитии революционной теории в России утверждали нечто прямо противоположное.

Так, в письме к русской эмигрантке Е. Паприц Ф. Энгельс в 1884 году писал:

«Мне кажется, что Вы несправедливы к Вашим соотечественникам. Мы оба, Маркс и я, не можем на них пожаловаться. Если некоторые школы и отличались больше своим революционным пылом, чем научными исследованиями,

- 186 -

если были и есть различные блуждания, то, с другой стороны, была и критическая мысль и самоотверженные искания чистой теории, достойные народа, давшего Добролюбова и Чернышевского. Я говорю не только об активных революционных социалистах, но и об исторической и критической школе в русской литературе, которая стоит бесконечно выше всего того, что создано в Германии и Франции официальной исторической наукой».1

В. И. Ленин доказал, что Герцен в условиях отсталой крепостнической России 40-х годов сумел не только подняться на уровень крупнейших философов своего времени, но и пойти дальше Гегеля, дальше Фейербаха: «Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом».2 Эта оценка, которая во многом может быть отнесена также к Чернышевскому и Добролюбову, показывает, что В. И. Ленин считал философию Герцена высшей формой домарксистской материалистической философии.

Но как объяснить тот факт, что высший уровень домарксистской материалистической философии был достигнут в стране, отставшей в своем историческом развитии от передовых стран Западной Европы? С точки зрения вульгарных социологов, этот знаменательный факт должен представляться чем-то вроде исторического парадокса, не имеющего никакого рационального объяснения. С марксистской точки зрения он с исчерпывающей полнотой объяснен В. И. Лениным.

В труде «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме» В. И. Ленин писал: «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым „последним словом“ Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы».3

Итак, развитие передовой общественной мысли России шло в определенном направлении: она «жадно искала правильной революционной теории». Именно это обстоятельство объясняет нам, почему, в частности, Герцен не только усвоил диалектику Гегеля, но понял, что она представляет собой «алгебру революции»; не только пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом, но вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом. По той же самой причине и Добролюбов не мог просто усвоить систему взглядов Фейербаха, не мог уже по одному тому, что философия немецкого мыслителя, как известно, отнюдь не была действенной и революционной.

Говоря о героических поисках правильной революционной теории, В. И. Ленин связывает их с революционной практикой. В ней он видит источник той энергии, самоотверженности, с какой шли эти поиски. Герцен и Белинский, Добролюбов и Чернышевский действительно с величайшим усердием и тщательностью следили за всяким «последним словом» Европы и Америки. Но это был творческий процесс: опыт Западной Европы сопоставлялся

- 187 -

с отечественным опытом, шло испытание идей на практике, шла их критическая проверка. Именно таким путем была создана в 40—60-х годах высшая форма домарксистского материализма — теория, отвечавшая революционным задачам демократического общественного движения. Его руководители, Чернышевский и Добролюбов, вполне отдавали себе и этом отчет и трудились над развитием русской материалистической философии не ради «чистой науки», но для того, чтобы вооружить людей, поднимавшихся на борьбу против крепостничества и царизма, надлежащей теорией.

В письме к С. Т. Славутинскому (март 1860 года) Добролюбов, излагая программу своей деятельности в «Современнике», утверждал, что главная задача передовой публицистики — пробуждать революционные настроения в обществе («мы должны действовать не усыпляющим, а совсем противным образом»). Заканчивая, Добролюбов говорил: «В письме моем — мое крепкое, хотя и горькое убеждение, которое дорого мне, как плод всего, чему я учился, что я видел и делал, дорого, как ключ для всей моей дальнейшей жизни».1

Действительно, это был ключ ко всей его жизни. Вот почему, анализируя теоретические взгляды Добролюбова, надо прежде всего иметь и виду его позицию «мужицкого демократа», его революционные убеждения. Именно они, а не философия Фейербаха, были краеугольным камнем добролюбовского мировоззрения. Только с помощью этого ключа мы можем придти к пониманию того, каким образом юноша, с детства воспитанный в крайне религиозном духе, как бы внезапно становится столь же крайним атеистом. Разумеется, отнюдь не внезапно (хотя и довольно быстро) произошло такое превращение: это был сложный и мучительный процесс. Конечно, поиски передового мировоззрения были в значительной мере облегчены тем, что учителями Добролюбова явились Белинский и Герцен, а позднее Чернышевский, которые сами прошли трудный, но славный путь искания революционной теории и могли, следовательно, дать Добролюбову готовые ответы на многие мучившие его вопросы. Тем не менее он и полном смысле этого слова «выстрадал» свое атеистическое, материалистическое, революционное мировоззрение.

Идея крестьянской революции, которая, как полагал Добролюбов, принесет торжество республиканского демократического строя, эта идея пронизывает всё мировоззрение великого критика. Она озаряет своим светом и его философские взгляды, и его общественно-политическую программу, и его эстетические, литературно-критические принципы.

*

В формировании мировоззрения Добролюбова большую роль сыграло русское материалистическое естествознание, расцвет которого относится к 50—60-м годам.

Придавая огромное значение распространению в широкий кругах читателей естественно-научных знаний, Добролюбов, как руководитель критико-библиографического отдела «Современника», внимательно следил за выходом научных и, особенно, научно-популярных книг, брошюр, журнальных статей. Он сам часто брался за перо для того, чтобы рекомендовать читателю ту или иную книгу или, наоборот, предостеречь его от невежества и

- 188 -

шарлатанства, выступающего под маской учености. Так появились в «Современнике» и в «Журнале для воспитания» рецензии на брошюры о внутреннем устройстве земного шара, о магните и земном магнетизме, о звездном небе, о торфе и его добывании во Франции, статьи по вопросам философии, истории, физиологии, психологии, педагогики.

Только в первой половине 1858 года Добролюбов напечатал в «Современнике» рецензию-памфлет, посвященный книжке казанского профессора-мракобеса В. Берви «Физиологическо-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни», большую статью «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью» и еще две рецензии, которые скорее следует назвать памфлетами: «Френология» и «Об истинности понятий или достоверности человеческих знаний». В этих выступлениях Добролюбов предстает перед нами во всем блеске своей гениальной одаренности. Поражают его научная эрудиция и умение связывать факты, которые на первый взгляд не имеют никакого отношения друг к другу; пленяет глубина суждений, для которых найдена простая и острая литературная форма. Здесь всё поставлено на службу воинствующей материалистической философии и всё направлено на то, чтобы разоблачить, уничтожить главного врага — идеализм, под какой бы личиной он ни скрывался.

Во многих статьях, в частности и на литературные темы, Добролюбов развивал и обосновывал мысль о том, что единственно правильным и соответствующим данным науки является материалистическое мировоззрение, что ненаучны все идеалистические попытки объяснять материю как порождение духа. Высмеивая идеалистов, он писал «Пора бы уж бросить такие платонические мечтания и понять, что хлеб не есть пустой значок, отражение высшей, отвлеченной идеи жизненной силы, а просто хлеб — объект, который можно съесть» (I, 206).

Всё существующее Добролюбов рассматривает как единую, вечно развивающуюся, изменяющуюся в своих формах материю, а движение, которое он называл «силой», понимал как неотъемлемое и коренное свойство материи. «В мире вещественном, — читаем мы в статье «Основания опытной психологии», — мы не знаем ни одного предмета, в котором бы не проявлялись какие-либо свойственные ему силы. Точно так же невозможно представить себе и силу, независимую от материи. Сила составляет коренное, неотъемлемое свойство материи и отдельно существовать не может» (IV, 309).

Решая основной вопрос философии — о соотношении духа и материи, Добролюбов твердо стоял на материалистических позициях: мир материален, он существует независимо от нашего сознания; этот внешний, объективно существующий материальный мир в своих многообразных проявлениях отражается в человеческом сознании. «Мы чувствуем, — писал критик в рецензии «Об истинности понятий или достоверности человеческих знаний», — что на нас повсюду действует что-то, от нас отличное, внешнее, словом — не я. Отсюда мы заключаем, что кроме нас существует еще нечто, потому что иначе мы не могли бы ощущать никакого внешнего действия на наше я. Отсюда следует, что бытие предметов сознается нами потому только, что они на нас действуют, и что, следовательно, нет возможности представить предмет без действия» (III, 362—363).

В статье «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью» критика различных идеалистических воззрений заканчивается знаменательным утверждением: «... все усилия наши представить себе отвлеченного духа без всяких материальных свойств, или

- 189 -

положительно определить, что он такое в своей сущности, всегда были и всегда останутся совершенно бесплодными» (III, 95). Одна лишь материалистическая философия, опирающаяся на новейшие данные опытных наук, в состоянии правильно объяснить «отношение между духовной и телесной деятельностью человека» (III, 95).

Прежде всего, говорит Добролюбов, надо покончить со всякими схоластическими представлениями о том, что «душа, дескать, и человеке сама по себе, и тело само по себе; одна действует по своим законам, а другое по своим, совершенно особенным» (III, 97). На человека надо смотреть «как на единый нераздельный организм», а сознание его следует рассматривать как особое свойство, присущее столь сложной форме материи, какой является человеческий мозг. Отстаивая материалистическое учение о первичности материи и вторичности сознания, Добролюбов вместе с тем отвергал взгляды вульгарных материалистов, уничтожавших специфичность сознания, считавших, что мысль является таким же продуктом мозга, каким является, например, желчь, вырабатываемая печенью: «Нам кажутся смешны и жалки невежественные претензии грубого материализма, который унижает высокое значение духовной стороны человека, стараясь доказать, будто душа человека состоит из какой-то тончайшей материи» (III, 92).

На примере развития ребенка Добролюбов обосновывал еще одно важное положение материалистической философии — о зарождении и развитии сознания человека в процессе взаимодействии его с окружающим миром.

«Что человек не из себя развивает понятия, а получает их из внешнего мира, это несомненно доказывается множеством наблюдений над людьми, находившимися в каких-нибудь особенных положениях. Так, например, слепорожденные не имеют никакого представления о свете и цветах; глухие от рождения не могут составить себе понятия о музыке» (III, 106). «Да ведь что же составляет материал мысли, как не познание внешних предметов? Возможна ли же мысль без предмета; не будет ли она тогда чем-то непостижимым, лишенным всякой формы и содержания? Ведь защищать возможность такой беспредметной и бесформенной мысли решительно значит утверждать, что можно сделать что-нибудь ид ничего!..» (III, 241).

Добролюбов вполне отдавал себе отчет в том, что наши познания о действительности имеют относительный характер и неминуемо должны изменяться в ходе общественной истории; то, что вчера еще казалось неоспоримым, сегодня может стать спорным и даже вовсе утерять свой смысл. В этой исторической смене понятий и состоит прогресс человеческого разума. Однако относительность наших знаний об окружающем мире отнюдь не делает понятия чем-то зыбким, недостоверным. Понятия, развиваясь, всё более верно и более полно отражают явления и процессы, происходящие в мире. Поэтому следует решительно отвергнуть всякие попытки агностиков объявить мир непознаваемым или поставить под сомнение истинность понятий, т. е. соответствие их с тем, что являет сознанию действительность и что составляет единственный источник всякого познания. В рецензии на брошюру некоего Кусакова «Об истинности понятий...» Добролюбов с великолепным остроумием высмеял попытки опорочить достоверность человеческих знаний. Высмеивал Добролюбов и тех «ученых», которые ставили «мышление и знание в совершеннейшей отдельности друг от друга» и уверяли, что «может быть народ, набивающий себя познаниями, без уменья мыслить, и может быть другой народ, предающийся мысли, без знаний» (III, 241). Истина, справедливо утверждал критик, не может быть

- 190 -

постигнута интуитивно, без приобретения знаний, а приобретаются знания в процессе практической деятельности; следовательно, практика и дает нам критерий правильности понятий.

В статье, направленной против профессора-мракобеса В. Берви, Добролюбов утверждал, что, изучая философию природы, необходимо следовать «лучшим, наиболее смелым и практическим из учеников Гегеля» (III, 344); Добролюбов, несомненно, имел в виду Фейербаха. Этот выдающийся немецкий философ, нанесший первый серьезный удар по идеалистической философии Гегеля, был дорог русским революционным демократам именно потому, что его философия была материалистической. Но материализм Добролюбова, в сравнении с материализмом Фейербаха, представлял собой более высокую ступень развития домарксистской философии. Преимущество теоретических воззрений Добролюбова состояло прежде всего в том, что в них материализм сочетался с элементами диалектики (Фейербах, как известно, преодолев идеализм Гегеля, не сумел удержать положительную сторону его учения — диалектический метод). Правда, диалектика великого русского революционного демократа была далеко еще не такой совершенной, как диалектический метод Маркса — Энгельса, но она уже сильно отличалась и от диалектики Гегеля.

Познакомившись с диалектикой по трудам Белинского и Герцена, а позднее Чернышевского, Добролюбов сразу же воспринял их материалистически, т. е. как отражение в понятиях реальных процессов, происходящих в природе и обществе. В этой связи большой интерес представляет характеристика русских диалектиков-идеалистов 30—40-х годов, которую он дал в статье «Литературные мелочи прошлого года»:

«Люди того поколения проникнуты были высокими, но несколько отвлеченными стремлениями. Они стремились к истине, желали добра, их пленяло всё прекрасное; но выше всего был для них принцип. Принципом же называли общую философскую идею, которую признавали основанием всей своей логики и морали. Страшной мукой сомненья и отрицанья купили они свой принцип и никогда не могли освободиться от его давящего, мертвящего влияния... Отлично владея отвлеченной логикой, они вовсе не знали логики жизни и потому считали ужасно легким всё, что легко выводилось посредством силлогизмов, и вместе с тем ужасно мертвили всю жизнь, стараясь втиснуть ее в свои логические формы...

«Разумеется, — говорит далее Добролюбов, — были и есть в этом поколении люди, которые вовсе не подходят под общую норму, нами указанную» (IV, 58—59).

Белинский, Герцен, Огарев (последние два имени в статье по цензурным соображениям не были названы) сумели «довести в себе отвлеченный философский принцип до реальной жизненности» (IV, 59), т. е. применить диалектические идеи к практике общественной борьбы.

Рассматривая действительность, окружающий человека мир как единую материю, Добролюбов, в отличие от материалистов-метафизиков, считал, что все явления природы, а также общественные явления, в частности, материальные интересы людей, их политические институты, научные взгляды, эстетические принципы, не вечны и неизменны, а, наоборот, изменчивы; они подвергаются развитию, причем этот процесс всегда идет по восходящей линии. Полемизируя с архимандритом Кикодзе, автором книги «Основания опытной психологии», Добролюбов дал следующую общую формулу диалектического развития природы: «В природе всё идет постепенно от простого к более сложному, от несовершенного к более совершенному; но везде одна и та же материя, только на разных степенях

- 191 -

развития» (IV, 310). Вслед за этим он набросал удивительную по своей яркости картину непрерывного усложнения форм материи и соответственного возникновения всё новых и новых ее свойств: «В телах неорганических мы совсем не замечаем жизни в том виде, в каком она проявляется в телах органических; тем не менее и они подлежат изменениям как в объеме, так и во внутреннем своем составе. Наблюдая над ними, мы постоянно замечаем то механические, то химические процессы. Не есть ли это та же жизнь, хотя на низшей степени развития? В растениях жизнь обозначается уже гораздо яснее, потому что и сами они представляют материю более развитую, чем тела неорганические. Здесь есть и голова, и члены, и органы питания, и органы воспроизведения, рождение и смерть. В животном царстве обнаружение жизни еще ощутительнее. Животные имеют способность местопеременения; кроме того, мы замечаем в них проблески высшей жизненной деятельности. Человек, совершеннейшее из животных, составляет последнюю степень развития мировых существ в видимой вселенной; почему же в нем, уже по одному этому, не допустить того, чего мы не замечаем в существах менее развитых? А если самую развитую часть человеческого тела составляет мозг, то отчего же не допустить, что мозг способен к такой деятельности, какой мы не замечаем в камне и дереве? Что мозг имеет тесную связь с психической деятельностью, к этому приводят нас весьма многие разительные факты» (IV, 310—311).

Отметим кстати, что статья Добролюбова «Основания опытной психологии», появившаяся за шесть лет до опубликования знаменитой работы И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», заканчивалась прямо-таки пророческими словами, предвещавшими победу сеченовско-павловского учения о высшей нервной деятельности над идеалистическими теориями: «Замечательно, что по мере того, как физиология подвигается вперед, отвлеченная психология к прежним нелепостям присоединяет новые, путается, но не хочет уступить своей сопернице и всё еще смотрит на нее с какой-то средневековой иронией» (IV, 311).

Итак, в отличие от метафизиков, понимавших развитие как чисто количественный процесс, т. е. фактически отрицавших развитие, Добролюбов рассматривал развитие как процесс количественно-качественных изменений, как процесс усложнения, возникновения новых материальных форм с присущими им новыми специфическими качествами. В этом диалектическом единстве эволюционных и революционных форм развития природы он и видел причину неисчерпаемого качественного богатства природы и, и частности, разгадку возникновения «высшей жизненной деятельности», т. е. сознания.

Добролюбов не раз отмечал существование в природе и обществе противоположностей и борьбу между ними, которая является движущей силой развития.

Но если «в мире всё подлежит закону развития», то, справедливо полагал Добролюбов, все вещи и явления должны рассматриваться в движении, развитии, в их живой взаимосвязи. «Вырвать факт из живой действительности, — писал он в рецензии «Народные русские сказки», — и поставить его на полочку рядом с пыльными фолиантами, или классифицировать несколько отрывочных, случайных фактов на основании школьных логических делений — это значит уничтожать ту жизненность, которая заключается в самом факте, поставленном в связи с окружающей его деятельностью» (I, 432). Эту важную мысль критик в той или иной форме высказывал неоднократно. В статье «Луч света в темном царстве» мы

- 192 -

читаем: «Дайте мне понять характер явления, его место в ряду других, его смысл и значение в общем ходе жизни, и поверьте, что этим путем вы приведете меня к правильному суждению о деле гораздо вернее, чем посредством всевозможных силлогизмов, подобранных для доказательства вашей мысли» (II, 320—321).

*

Наиболее ценным вкладом Добролюбова-мыслителя в сокровищницу русской материалистической фолософии явились те статьи, где разрабатывались общие принципы эстетики (впрочем, эти проблемы так или иначе затронуты почти во всех его литературно-критических работах). В области эстетики Добролюбов также следовал воззрениям своих учителей — Белинского и Чернышевского, развивая дальше их основные положения и внося много нового в созданную ими теорию отражения жизни искусством.

Борясь с идеалистическими теориями в искусстве, он, естественно, должен был прежде всего поставить и разрешить вопрос об отношениях искусства к действительности. В статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» критик по этому поводу писал:

«Книжные приверженцы литературы очень горячатся за нее, считая прекрасные литературные произведения началом всякого добра. Они готовы думать, что литература заправляет историей, что она изменяет государства, волнует или укрощает народ, переделывает даже нравы и характер народный; особенно поэзия, — о, поэзия, по их мнению, вносит в жизнь новые элементы, творит всё из ничего» (I, 205).

Иными словами, эти книжные приверженцы литературы сродни тем философам-идеалистам, которые считали, что лишь «чистые идеи имеют настоящую действительность, а всё являемое, т. е. видимое, составляет только отражение этих высших идей» (I, 206). На самом деле всё обстоит совершенно по-иному: «Не жизнь идет по литературным теориям, а литература изменяется сообразно с направлением жизни... Наоборот не бывает; а если иногда и кажется, будто жизнь пошла по литературным убеждениям, то это иллюзия, зависящая от того, что в литературе мы часто в первый раз замечаем то движение, которое, неприметно для нас, давно уже совершалось в обществе» (I, 207—208). Литература, следовательно, не творит что-то свое из ничего, а только отражает действительность. Это основное положение эстетической теории русских революционных демократов Добролюбов неутомимо обосновывал и защищал на протяжении всей своей литературно-критической деятельности.

Устанавливая зависимость искусства от жизни, объясняя его развитие развитием общества, Добролюбов, вслед за Чернышевским, отрицал неизменность, вечность, всеобщность идеала прекрасного. В только что цитированной статье он писал: «Что отжило свой век, то уж не имеет смысла; и напрасно мы будем стараться возбудить в душе восхищение красотою лица, от которого имеем только голый череп. Боги греков могли быть прекрасны в древней Греции, но они гадки во французских трагедиях и в наших одах прошлого столетия. Рыцарские воззвания средних веков могли увлекать сотни тысяч людей на брань с неверными, для освобождения святых мест; но те же воззвания, повторенные в Европе XIX века, не произвели бы ничего, кроме смеха» (I, 206). Понятие прекрасного наполняется реальным содержанием в соответствии с жизненными условиями, которые воспитывают человека; это понятие всегда так или иначе отражает в себе то «грубое», «практическое», что презрительно третировали поборники

- 193 -

«чистого искусства», как не имеющее никакого отношения к возвышенной поэтической сфере.

В статье «Органическое развитие человека...» Добролюбов эту свою мысль выразил так, что она кажется почти цитатой из диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности»: «Посмотрите, в самом деле, как презрительно смотрим мы на телесный труд, как мало обращаем внимания на упражнение телесных сил. Мы любим, правда, красоту, ловкость, грацию; но и тут часто выражается нами презрение к простому, здоровому развитию организма. В лицах часто нам нравится мечтательное, заоблачное выражение и бледный цвет, „тоски примета“; в строении организма — талия, которую можно обхватить одной рукой; о маленьких ручках и ножках и говорить нечего. Этого, конечно, нельзя назвать положительно дурным, нельзя утверждать, что большая нога непременно лучше маленькой; но все-таки наше предпочтение, основываясь не на понятии о симметричности развития всех органов человека, а на каком-то безотчетном капризе, служит доказательством одностороннего, ложного идеализма. Мускулистые, сильно развитые руки и ноги пробуждают в нас мысль о физическом труде, развивающем, как известно, эти органы; и это нам не нравится. Напротив, миниатюрные, нежные ручки свидетельствуют, что обладающий или обладающая ими не преданы грубому труду, а упражняются в какой-нибудь высшей деятельности. Этого-то нам и нужно...» (III, 98). Приведенные строки примечательны не только тем, что в них содержится конкретно-историческая трактовка понятия прекрасного применительно к физическому облику человека, но и одновременно формулируется идеал физической красоты и вообще физического развития, который теснейшим образом связан с позицией Добролюбова как «мужицкого демократа», идеолога трудящихся масс.

Вопрос о соотношении литературы и жизни, конечно, не мог быть исчерпан одним общим утверждением, что литература отражает явления действительности. В сущности, для материалистической эстетики революционных демократов вслед за этим утверждением и возникали основные проблемы, которые надлежало исследовать. Что значит отражение? Как надо понимать тот факт, что «поэзия и вообще искусства, науки слагаются по жизни, а не жизнь зависит от поэзии»? (I, 206). Значит ли это, что между жизнью и поэзией существует, так сказать, односторонняя зависимость и поэзия, ограничиваясь пассивной ролью своеобразного «зеркала жизни», никак на последнюю не влияет? Далее, если не только искусство, художественная литература, но и наука являются отражением жизни, то в чем состоит между ними разница, иначе говоря, какова специфика отражения действительности в художественных образах? На всё это предстояло дать ответы, и мы находим их в эстетической теории Добролюбова, причем многие из этих вопросов были выдвинуты и разработаны им впервые, хотя и в органической связи с эстетическими принципами, уже сформулированными Белинским и Чернышевским.

По Добролюбову, как мы уже видели, выработка понятий о жизни представляет собой активный процесс: дело не только в том, что понятия берутся из жизни, а не вырабатываются чистым мышлением из самого себя; дело еще и в том, что «высшая жизненная деятельность» человека, т. е. сознание, развивается на основе его практической деятельности, его взаимодействия с окружающей действительностью. Понятно, что и искусство, будучи одной из форм отражения действительности, не может являться чисто пассивным проявлением человеческого духа, не может ограничиваться рабским копированием действительности. Оно не просто

- 194 -

созерцает ее и фотографирует, но познает своими особыми, только ему присущими средствами. В статье «Забитые люди» Добролюбов говорит: «... художник — не пластинка для фотографии, отражающая только настоящий момент: тогда бы в художественных произведениях и жизни не было, и смысла не было» (II, 373).

Именно потому, что в фиксации отдельного факта, вырванного из общих связей, уже нет действительной жизни, и нельзя было бы правильно понять смысл этого факта при таком искусственно изолированном его рассмотрении. «Художник дополняет отрывочность схваченного момента своим творческим чувством, обобщает в душе своей частные явления, создает одно стройное целое из разрозненных черт, находит живую связь и последовательность в бессвязных повидимому явлениях, сливает и перерабатывает в общности своего миросозерцания разнообразные и противоречивые стороны живой действительности» (II, 373).

Эти слова Добролюбова доказывают, что под отражением жизни искусством критик понимал процесс познания действительности, процесс проникновения в сущность явлений, обнаружения законов, которые ими управляют, связей и взаимодействия, которые между ними существуют. Художник только отправляется от частных явлений, отдельных моментов и разрозненных черт жизни, но в процессе творчества он всё это сливает с помощью своего мировоззрения в единое целое, и это целое — готовое произведение искусства — есть уже не простая действительность, не поверхностно отраженные явления ее, а нечто более глубокое, именно — глубокий, подспудный ход жизни, открывшийся «вдохновенному взору художника» (II, 373). Правда жизни — вот что составляет настоящий предмет искусства. Она и есть высший критерий художественности произведений искусства. В статье «Темное царство» об этом сказано так: «Признавая главным достоинством художественного произведения жизненную правду его, мы тем самым указываем и мерку, которою определяется для нас степень достоинства и значения каждого литературного явления» (II, 52). Но правда правде — рознь. Ведь и фотографическая пластинка, отразившая, зафиксировавшая какой-то отрывочный момент бытия, дает нам его правдивое изображение. Поэтому необходимо уточнить само понятие правды жизни, отраженной в искусстве, найти для нее тоже какую-то мерку. «Судя по тому, — разъясняет критик свою мысль, — как глубоко проникает взгляд писателя в самую сущность явлений, как широко захватывает он в своих изображениях различные стороны жизни, — можно решить и то, как велик его талант» (II, 52).

Однако Добролюбов как мыслитель изменил бы самому существу своей теоретической позиции, если бы удовлетворился этим верным, но всё же абстрактным разъяснением. Ведь и явление явлению — рознь: есть явления существенные, есть и несущественные. Писатель может охватить достаточно широко многие стороны жизни. Но один писатель охватит наиболее важные стороны, другой — не имеющие сколько-нибудь серьезного значения. Какой тут может быть объективный критерий? И Добролюбов отвечает:

«Мерою достоинства писателя или отдельного произведения мы принимаем то, насколько служат они выражением естественных стремлений известного времени и народа. Естественные стремления человечества, приведенные к самому простому знаменателю, могут быть выражены в двух словах: „чтоб всем было хорошо“» (II, 324).

Критик был лишен возможности сформулировать свою мысль прямо, но она достаточно ясна: та литература достойна наивысшего признания, которая наиболее полно выражает кровные интересы народа, которая самую

- 195 -

сокровенную правду жизни видит в общественной борьбе за народное счастье. Памятуя о революционной политической позиции великого демократа, мы можем выразить это еще определеннее: степень отражения литературой передовых идей и настроений является главным критерием ее достоинств. Добролюбов всегда именно с этой, революционно-демократической точки зрения подходил к оценке произведений искусства. Однако это был отнюдь не грубо «утилитарный» подход, при котором искусство превращается в простую «служанку» политики и, при известных условиях, неизбежно вырождается. Дело в том, что политические идеалы русских революционных демократов в то время наиболее полно отражали «естественные стремления», кровные интересы народных масс. Поэтому критерий, выдвинутый Добролюбовым, действительно давал возможность наиболее точно определить, насколько широко тот или иной писатель, то или иное произведение охватили различные стороны жизни и в какой мере эти стороны были существенными для исторической судьбы народа. Таким образом, между общей, абстрактно-теоретической постановкой вопроса и его конкретно-исторической, революционно-демократической расшифровкой не было ни малейшего противоречия.

Из сказанного необходимо сделать и тот вывод, что, говоря о зависимости литературы от жизни, Добролюбов отнюдь не имел в виду одностороннюю зависимость. Наоборот, в его эстетике искусство рассматривается как общественное явление, с одной стороны, формируемое действительностью, а с другой — оказывающее на нее обратное влияние. Еще Белинский, характеризуя специфические свойства искусства, отличающие его от науки, отметил, что общественная роль искусства гораздо шире, чем роль науки. Философа, политико-эконома «слушают и понимают немногие», поэта — «все». Добролюбов держался той же точки зрения, и она была правильна для того времени. Именно потому, что Добролюбов признавал за литературой и искусством силу, способную воздействовать на общественную жизнь и, следовательно, могущую участвовать в революционной борьбе, он, по выходе из института, и посвятил себя литературно-критической деятельности. В упомянутом выше письме к Славутинскому об этом было сказано с великолепной и страстной убежденностью революционного борца.

Придавая такое исключительное значение идейности искусства, Добролюбов неизбежно должен был сосредоточить внимание на проблеме мировоззрения художника. Для эстетики революционных демократов, именно в силу того, что их материалистическая философия была еще далека от совершенства, эта проблема представляла немалые трудности.

Добролюбов вполне понимал ту роль, которую играет в процессе художественного творчества мировоззрение писателя, и в этом отношении не делал никаких разграничений между ученым и художником. «Величие философствующего ума и величие поэтического гения равно состоят в том, чтобы, при взгляде на предмет, тотчас уметь отличить его существенные черты от случайных, затем, — правильно организовать их в своем сознании и уметь овладеть ими так, чтобы иметь возможность свободно вызывать их для всевозможных комбинаций» (II, 47). Чтобы художник мог постичь правду жизни, он должен иметь, кроме таланта пластически изображать жизненные явления, правильное, развитое мировоззрение. Но как следует толковать понятие «мировоззрение» применительно к художнику? Можно ли приравнять его к мировоззрению философа или между ними есть какая-то разница?

В своих статьях критик не раз останавливался перед тем фактом, что в искусстве иногда являются примеры резкого несоответствия «убеждений»

- 196 -

автора объективному идейному смыслу его произведений. Он правильно при этом указывал, что при оценке идейного смысла произведения искусства надо исходить не из «отвлеченных представлений художника» о жизни, не из его декларативных заявлений, а из самого существа образов — оно-то и является «ключом к характеристике его таланта». Однако противоречие всё же оставалось противоречием, и его нужно было объяснить. В статье «Темное царство» на этот счет имеются интересные мысли, связанные главным образом с разбором пьес Островского. Вот одно из важных высказываний Добролюбова:

«Не отвлеченные идеи и общие принципы занимают художника, а живые образы, в которых проявляется идея. В этих образах поэт может, даже неприметно для самого себя, уловить и выразить их внутренний смысл гораздо прежде, нежели определит его рассудком. Иногда художник может и вовсе не дойти до смысла того, что он сам же изображает... В первой части „Мертвых душ“ есть места, по духу своему близко подходящие к „Переписке“, но „Мертвые души“ от этого не теряли своего общего смысла, столь противоположного теоретическим воззрениям Гоголя. И критика Белинского не трогала гоголевских теорий, пока он являлся пред нею просто как художник...

«Не сравнивая значения Островского с значением Гоголя в истории нашего развития, мы заметим однако, что в комедиях Островского, под влиянием каких бы теорий они ни писались, всегда можно найти черты глубоковерные и яркие, доказывающие, что сознание жизненной правды никогда не покидало художника и не допускало его искажать действительность в угоду теории. А если так, то, значит, и основные черты миросозерцания художника не могли быть совершенно уничтожены рассудочными ошибками» (II, 84).

Сказанное можно понять двояко. Прежде всего в том смысле, в каком говорил Энгельс о Бальзаке, творчество которого являло собой пример величайшей победы реалистического искусства, потому что реализм в нем проявлялся «даже независимо от взглядов автора». Правда жизни, которую видел Бальзак и которая, в частности, заключалась в неизбежности падения излюбленных писателем аристократов, принудила его «идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков».1 Поскольку достижение правды жизни не может, конечно, происходить помимо мировоззрения художника, а тем более вопреки ему, постольку слова Энгельса надо понимать как указание на противоречивость бальзаковского мировоззрения: Бальзак и видел историческую неизбежность падения аристократии, и, одновременно, не мог полностью и окончательно разделаться со своим легитимизмом. Однако ведущим началом его мировоззрения как художника явились прогрессивные взгляды на исторический процесс Недаром Энгельс называет легитимизм политическими предрассудками художника.

Всё это с соответствующими поправками приложимо и к Гоголю, к Островскому. Что именно так следует понимать рассуждения Добролюбова, можно убедиться по другим строкам той же статьи, в которых критик прямо говорит о значении мировоззрения художника: «... художник, руководимый правильными началами в своих общих понятиях, имеет все-таки ту выгоду пред неразвитым или ложно развитым писателем, что может свободнее предаваться внушениям своей художнической натуры. Его непосредственное чувство всегда верно указывает ему на предметы; но когда его

- 197 -

общие понятия ложны, то в нем неизбежно начинается борьба, сомнения, нерешительность, и если произведение его и не делается оттого окончательно фальшивым, то все-таки выходит слабым, бесцветным и нестройным. Напротив, когда общие понятия художника правильны и вполне гармонируют с его натурой, тогда эта гармония и единство отражаются и в произведении. Тогда действительность отражается в произведении ярче и живее, и оно легче может привести рассуждающего человека к правильным выводам и, следовательно, иметь более значения для жизни» (II, 49).

Но в приведенной выше цитате о теоретических воззрениях Гоголя и рассудочных ошибках Островского заключена и другая мысль. Она состоит отнюдь не в диалектическом разделении чувственного и рассудочного восприятия действительности. К тому же чувственному восприятию фактически отдается предпочтение: «... непосредственное чувство, — говорит Добролюбов, — всегда верно указывает ему <художнику> на предметы» (II, 49), т. е. оно, можно сказать, неспособно его обмануть. Иное дело — рассудок: он может быть введен в заблуждение ложными теориями. Если же мы учтем, что в художническом мировосприятии, в отличие от научного, по мысли Добролюбова, явно главенствует чувственное постижение действительности (в этом и состоит сущность «художнической натуры»), то мы поймем, почему получается так, что ложные общие понятия художника, его ложные теоретические взгляды не могут сделать произведение «окончательно фальшивым», — в худшем случае это лишь заметно ослабит его, обесцветит, сделает нестройным. Конечно, такое толкование значении рационального и эмоционального моментов в процессе художественного творчества нельзя признать правильным, да оно и не соответствует общей концепции Добролюбова о роли мировоззрения художника, и его надо рассматривать как недостаток, обусловленный тем, что домарксистская материалистическая философия не могла еще построить сколько-нибудь полной, развитой теории отражения. При всем том разработка Добролюбовым теории художественного отражения действительности явилась большим шагом вперед. Важной его заслугой была и разработка другой стороны того же вопроса — вопроса о специфичности средств выражения идей в искусстве.

В основу взглядов на специфику искусства Добролюбов положил сформулированную Белинским мысль о том, что «философ говорит силлогизмами, поэт — образами и картинами»; первый доказывает, действуя на ум своих читателей или слушателей, второй показывает, действуя на фантазию своих читателей.1 Развивая именно этот тезис, Добролюбов писал в статье о творчестве Кольцова, что достоинство поэта зависит, с одной стороны, от того, на какие предметы направлено его творчество, сколь важна мысль, выраженная в произведении; с другой же стороны, от силы его поэтического чувства. «Против него-то часто погрешают люди, принимающиеся за поэзию. Они нередко рассказывают о каком-нибудь обыкновенном поступке или излагают стихами свои убеждения и воображают, что это поэзия. Но на деле выходит, что они, увлекшись своими мыслями или добрыми стремлениями, не позаботились вовсе о чувстве, и потому, вместо поэзии, пустились в дидактику, т. е. в холодные рассуждения. Чувство паше возбуждается всегда живыми предметами, а не общими понятиями. Если даже, например, читая какое-нибудь рассуждение, мы вдруг ощущаем в душе чувство приятное или неприятное вследствие мыслей, в нем изложенных, то это может случиться не иначе, как когда мы живо представим себе предмет, о котором тут говорится. В этом представлении общая мысль непременно

- 198 -

получит для нас какой-нибудь определенный образ, например, от понятия бедности мы можем перейти к представлению бедняка, голодного, в рубище и пр., от понятия счастья — к представлению какой-нибудь картины жизни, в которой мы сочли бы себя счастливыми, и т. п. На этом основании, для поэзии необходимы живые, определенные образы, чтобы она могла удовлетворить нашему чувству» (I, 121).

Главное отличие так называемых поэтических натур в том и состоит, что они умеют мысль «развить в поэтической форме» (I, 121), т. е. передать ее в живых, конкретных образах, возбуждающих чувство. Эта способность проявляется только тогда, когда человек умеет не только хорошо понять мысль, избранную для поэтического воплощения, но вполне представить себе ее в живом, определенном, чувственно-осязаемом, пластическом виде. Отсюда мы должны сделать вывод, что, говоря о художественном образе, Добролюбов имел в виду не простое изображение предмета, подобное его фотографии, а нечто совсем иное, в чем, с одной стороны, заключено понятие о предмете, и с другой — как бы сохранена его конкретно-чувственная форма. Мы сказали «как бы сохранена», потому что в действительности, конечно, эта форма предмета не сохраняется, а вместо нее создается новая, соответствующая понятию о предмете, соответствующая его познанной сущности.

Добролюбов вполне отдавал себе отчет в том, что познание художником явлений жизни есть процесс проникновения в их сущность, процесс абстрагирования, обобщения, типизации явлений; под мыслью, выраженной в образе, он и понимал результат этого процесса типизации. Одновременно он справедливо считал конкретно-чувственную форму мысли важнейшим признаком художественного образа. Иначе говоря, художественный образ он рассматривал как сложное, противоречивое единство абстрактного и конкретного, общего и единичного. Следовательно, перед художником, если говорить о творческом процессе схематически, стоит как бы двуединая задача: во-первых, как можно глубже проникнуть в сущность явлений, как можно шире охватить и обобщить различные стороны жизни, как можно больше различных по внешности черт жизни слить в некое единство; во-вторых, создать для добытых таким путем понятий, мыслей о жизни соответствующую им пластическую форму, которая бы оказалась способной вызвать к деятельности фантазию читателя. В том-то и состоит трудность поэтического творчества, говорил Добролюбов, что далеко не всякий человек способен одновременно и на то, и на другое. Даже художники далеко не всегда обладают в равной мере этими двумя различными качествами. Поэтому одни поэты, обладающие высоко развитым чувством воображения, сильно проигрывают в своем творчестве, так как «имеют очень мало мыслей в своей поэзии», а другие, будучи умными людьми, оказываются плохими поэтами, так как не имеют живого воображения. Только большие таланты и гении гармонически сочетают в себе обе способности (I, 123).

В связи с этим следует вспомнить рассуждения Добролюбова о творчестве Островского, в частности, о создании им образа Катерины, который критик назвал «шагом вперед не только в драматической деятельности Островского, но и во всей нашей литературе». В чем заключалась заслуга Островского как художника? В том, что он создал образ, который «давно требовал своего осуществления в литературе»; более того, это образ, около которого «вертелись наши лучшие писатели», но так и не смогли осуществить своего намерения. Почему же? Потому, во-первых, что «они умели только понять его надобность и не могли уразуметь и почувствовать его сущности». Островский же «это сумел сделать» (II, 344). Но дело не только

- 199 -

в этом. «Нам кажется, — говорит Добролюбов, — что все их неудачи происходили оттого, что они просто логическим процессом доходили до убеждения, что такого характера ищет русская жизнь, и затем кроили его сообразно с своими понятиями о требованиях доблести вообще и русской в особенности». Не так поступил Островский, «не так понят и выражен русский сильный характер в „Грозе“... Он водится не отвлеченными принципами, не практическими соображениями, не мгновенным пафосом, а просто натурою, всем существом своим. В этой цельности и гармонии характера заключается его сила...» (II, 345, 346). По мысли критика, в образе Катерины Островскому удалось слить воедино как понятие о сильной личности, выступающей с решительным и действенным протестом против «темного царства», так и конкретные обстоятельства жизни Катерины, неповторимые, индивидуальные черты ее характера. Энгельс, в письме к Минне Каутской, имея в виду сочетание в образе общего и единичного, писал: «... каждое лицо — тип, но вместе с тем и вполне определенная личность, — „этот“, как сказал бы старик Гегель...».1 Такова и Катерина в оценке великого русского критика: она — тип и вместе с тем вполне определенная личность со своей особенной, неповторимой судьбой. Поэтому Добролюбов целиком приемлет и «фатальный конец» ее жизни, считая его необходимым, хотя, разумеется, критик был далек от мысли, что та же самая судьба вообще уготована людям типа Катерины, людям, поднимавшимся на борьбу с темным царством помещиков и капиталистов.

Таким образом, Добролюбов внес много нового и важного и понятие художественного образа как специфического средства отражения искусством действительности, как диалектического единства типичного и индивидуального, абстрактного и конкретного.

*

В разработке эстетических проблем с наибольшей отчетливостью выявились сильные стороны философского материализма и диалектического метода Добролюбова. Иначе обстояло дело, когда он вступил в область социологии. Здесь историческая ограниченность и материализма и диалектики русских революционных демократов, как известно, выступала особенно наглядно.

Добролюбов, как и его учителя — Белинский, Герцен, Чернышевский, в истолковании общественных явлений и законов, ими управляющих, оставался еще на идеалистических позициях. Исторические условия, в которых развивали науку вожди шестидесятников, не дали и не могли дать им возможности совершить скачок от идеологии революционного демократизма к революционному пролетарскому мировоззрению, к теории научного коммунизма.

Добролюбов во всех своих попытках объяснить ход развития человеческого общества не мог полностью отбросить ту философию истории, согласно которой именно «идеальные» причины — стремления, поля, страсти, мнения людей — правят событиями, вызывают их к жизни и определяют их течение, их смену. Но сказать о добролюбовских социологических взглядах только это — значит сказать далеко не всё. И дело заключается не в том, что в своих общественных суждениях критик высказывал гениальные материалистические «догадки»; дело в том, что формула «Добролюбов — идеалист в вопросах социологии» не включает в себя самого существенного момента — момента развития его мировоззрения. Говоря словами самого критика,

- 200 -

такая формула вырывает «факт из живой действительности», закрывает все пути для подлинно научного исследования социологических взглядов великого революционного демократа.

Вспомним ленинскую характеристику мировоззрения Герцена. Ее глубочайшая правда, ее исчерпывающая полнота определяется тем, что взгляды Герцена раскрыты В. И. Лениным в движении — как связующее звено между двумя первыми поколениями русских революционеров. Добролюбов также не стоял на месте в своих взглядах на исторический процесс. Нет, он неутомимо двигался вперед — от идеализма к материалистическому толкованию общественных явлений. Поэтому важно выяснить, какие именно материалистические «догадки» он высказал, но еще более важно установить, что идеализм в вопросах социологии был у Добролюбова чем-то вроде философского «родимого пятна» или «философского предрассудка», т. е. элементом отмирающим, хотя всё еще достаточно сильно дававшим о себе знать.