5

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

6

7

1

Русская классическая литература, неразрывно связанная с освободительным движением, росла и развивалась вместе с ним. Основными социально-историческими предпосылками творчества Пушкина явились Отечественная война 1812 года и восстание декабристов. Гоголь, следуя за Пушкиным, значительно обогатил реалистический метод именно потому, что глубоко почувствовал новые потребности времени: как художник, он шел рядом с Белинским, который явился предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в освободительном движении еще при крепостном праве. В 40-е годы выдвигается целая плеяда писателей «натуральной школы». Это последователи Гоголя, воспитанники Белинского. Конфликт между «богатством» и «нищетой» они освещали еще острее, нежели Гоголь. Крестьянский вопрос был и оставался центральным в общественно-политической борьбе в России.

В 50-х годах выступает второе поколение русских революционеров — демократы-разночинцы. Появление революционных демократов на исторической арене свидетельствовало о дальнейшем углублении экономических противоречий, о нарастании в народных массах гнева против своих угнетателей. С другой стороны, деятельность революционных демократов способствовала подъему самосознания народа, общественной активности, подъему всей передовой культуры, тесно связанной с исторической судьбой народа. Уже в «Эстетических отношениях искусства к действительности» и в «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский отмечает глубокие сдвиги в русской литературе. И действительно, ряд писателей, начавших свою деятельность еще в 40-х годах, в середине 50-х годов одерживает значительные победы. Это относится к Некрасову, Тургеневу, Салтыкову-Щедрину, Островскому. Начало 50-х годов ознаменовалось выступлением Л. Н. Толстого, которого в середине десятилетия Чернышевский провозглашает великой надеждой русской литературы.

Шестидесятые годы — время могучего расцвета русской литературы, всей русской культуры. Корни этого явления были заложены в самой русской социально-исторической действительности.

Период, условно обозначаемый в литературе как «шестидесятые годы», охватывающий отрезок времени от середины 1850-х и примерно до 1866—1867 годов, был ознаменован крупными сдвигами в историческом развитии России.

Именно 60-м годам принадлежит важная роль в истории ликвидации феодального строя. К 60-м годам относится падение крепостного права, названное В. И. Лениным переворотом, «... последствием которого была смена одной формы общества другой — замена крепостничества капитализмом...».1 Этот переворот протекал в обстановке резкого обострения классовой

8

борьбы, в обстановке, которую В. И. Ленин определил как революционную ситуацию.1 Назревание ее начинается с середины 50-х годов.

Приблизительно в это же время — в 50-х и на рубеже 60-х годов — и совершается исторический поворот во всем ходе освободительного движения: дворянский его период сменяется разночинским (или буржуазно-демократическим).2

На 60-е годы, таким образом, падают важные исторические события и явления: первый, весьма ответственный этап разночинского периода русского революционного движения; революционная ситуация конца 50-х — начала 60-х годов и совершающаяся в условиях этой революционной ситуации отмена крепостного права.

*

К уничтожению крепостного права Россию толкал весь ход экономического развития, втягивавший ее на путь капитализма.

В течение ряда десятилетий до реформы 1861 года, начиная со второй половины XVIII века, в недрах феодально-крепостнического строя происходило формирование капиталистического уклада, исподволь разлагавшего феодальный строй. Новые процессы социально-экономической жизни проявлялись как в сферах производства и обмена, так и в классовой структуре общества.

С неумолимой силой происходило разложение крепостнического сельского хозяйства. Разрушалась натурально-хозяйственная система, составлявшая одну из коренных отличительных особенностей феодального строя, развивались товарно-денежные отношения. Резко увеличивавшееся производство помещиками хлеба на продажу, особенно в последнее время существования крепостного права, как отмечает В. И. Ленин, являлось уже «предвестником распадения старого режима».3

Расширение помещичьего производства для внутреннего, в первую очередь, и для внешнего рынков вызывало рост помещичьей, барской, запашки и, следовательно, прогрессирующее обезземеливание крестьянства (помещики захватывали земли, бывшие раньше в пользовании крестьян), увеличение числа барщинных дней, вообще всемерное усиление крепостнической эксплуатации. Но это всё более приводило к разорению, к деградации крестьянских хозяйств, минимальная исправность которых являлась между тем необходимым условием существования хозяйства самих помещиков, которое в итоге тоже зачастую попадало в безвыходный тупик. Вместе с тем всестороннее усиление эксплуатации крестьянства (наряду с расширением и интенсификацией барщины неуклонно увеличивались также оброки) влекло за собой обострение народного недовольства, рост крестьянских волнений.

Промышленное производство в тот же период, несмотря на многочисленные и разнообразные препятствия, стоявшие на его пути в связи с существованием крепостного права, увеличивалось от десятилетия к десятилетию. Увеличение это шло путем роста и крестьянской промышленности, и крупных купеческих мануфактур. В начале XIX века, по новейшим подсчетам

9

исследователей, имелось около 1200 мануфактур (в том числе около 200 горных заводов). Ко второй половине 50-х годов число предприятий выросло приблизительно до 2800. Число рабочих за тот же период возросло примерно с 225 тысяч до 860 тысяч.1 Из них несколько более полумиллиона человек приходилось уже на вольнонаемных рабочих, среди которых, впрочем, преобладали не свободные от всякой феодальной зависимости люди, а оброчные помещичьи и государственные крестьяне, приходившие на заработки из деревень в города или промышленные села и здесь нанимавшиеся к предпринимателям.

Ко второй четверти XIX века (30—40-е годы) приурочиваются советскими историками первые признаки «промышленного переворота» в России, который в основном всё же приходится на пореформенное время.

На протяжении всей первой половины XIX века росли обороты внутренней и внешней торговли. Одних ярмарок к началу 30-х годов насчитывалось более 1700, с оборотом в сотни миллионов рублей. Внешнеторговый оборот, составлявший в первое пятилетие XIX века около 128 миллионов рублей в год, в последнее перед реформой пятилетие превышал 430 миллионов. С ростом товарного обращения связано развитие путей сообщения (новые каналы, шоссейные дороги). В 1833—1834 годах на Урале была построена первая русская паровая железная дорога. В 30—40-х годах появились Царскосельская и Варшаво-Венская железные дороги. Большое экономическое и культурное значение имела Николаевская (Петербурго-Московская) железная дорога, открытая в 1851 году.

Показателем происходивших в стране социально-экономических изменений являлся рост удельного веса городского населения — с 4.4% в год Отечественной войны против Наполеона до 7.8% в половине XIX века. В середине 50-х годов число городских жителей составляло 5.7 миллиона человек.2 Сельское население составляло попрежнему подавляющую часть жителей России; но признаком времени была усиливающаяся дифференциация крестьянства, из которого чаще прежнего выделялись, с одной стороны, немногочисленные богатеи, занимавшиеся торговлей, заводившие мануфактуры, а с другой — множество обнищавших крестьян, пополнявших кадры складывающегося рабочего класса. Увеличивалась в своей численности и экономически усиливалась городская буржуазия. С середины 30-х до начала 50-х годов число мужских душ купеческого сословия выросло со 123.8 тысячи до 180 тысяч. Сумма купеческих капиталов некоторыми наблюдателями определялась в 50-х годах в полмиллиарда рублей.

Отмеченные явления свидетельствовали об упадке и разложении крепостной системы хозяйства и о возникновении в недрах старого строя новых производительных сил и существенных элементов новых, капиталистических производственных отношений.

Вторую четверть XIX века — время после подавления восстания декабристов — примерно можно считать периодом определившегося уже прямого кризиса феодального строя, хотя именно тогда полицейско-крепостническая диктатура Николая I довела до апогея преследование прогрессивных общественных сил, отстаивавших необходимость немедленной ликвидации отжившего порядка, и всеми средствами пыталась поддержать и упрочить последний.

10

В конечном счете все подобные усилия были, разумеется, обречены на провал.

Расширение антикрепостнической борьбы крестьянских масс и поражение николаевской монархии в Крымской войне весьма приблизили окончательный крах крепостного порядка.

*

Классом, наиболее заинтересованным в скорейшем уничтожении феодально-крепостнического строя, было, конечно, крестьянство, составлявшее, по данным двух «ревизий» (народных переписей), предпринятых в царствование Николая I, около 4/5 всего населения России, причем половину общего числа крестьян составляли именно крепостные помещичьи крестьяне (другую половину составляли государственные и удельные крестьяне). Накануне крестьянской реформы, по данным десятой переписи, осуществленной в 1858—1859 годах, на 60 миллионов жителей приходилось в Европейской России около 221/2 миллионов крепостных людей.1

Крестьянство никогда не мирилось с помещичьей кабалой, и не раз феодальная монархия потрясалась грандиозными крестьянскими возмущениями, грозившими истреблением всему классу дворян-душевладельцев. «Когда было крепостное право, — писал В. И. Ленин, — вся масса крестьян боролась со своими угнетателями, с классом помещиков, которых охраняло, защищало и поддерживало царское правительство. Крестьяне не могли объединиться, крестьяне были тогда совсем задавлены темнотой, у крестьян не было помощников и братьев среди городских рабочих, но крестьяне все же боролись, как умели и как могли».2

Последние предреформенные десятилетия отмечены непрерывным ростом крестьянских волнений. «Простой народ ныне не тот, что был за 25 лет пред сим», — жаловалось III Отделение в отчете за 1839 год и связывало эту перемену с влиянием на крестьянскую массу всякого разночинного люда — «подъячих, тысяч мелких чиновников, купечества и выслуживающихся кантонистов», прививающих крестьянству, по словам отчета, «много новых идей», раздувающих в нем искру, которая может «когда-нибудь вспыхнуть».3 Не оспаривая воздействия, уже и в то время, городских демократических элементов на крестьян, необходимо подчеркнуть, что крестьянство непосредственно в окружающей его действительности, в условиях своего собственного существования находило весьма достаточно оснований для всё более энергичного выражения своего недовольства. Частичное (иногда и полное) обезземеление крестьян, принуждение отдавать всё больше времени работе на барском поле, предоставлять помещику всё большую долю стороннего, внеземледельческого заработка, стремление всевозможными средствами интенсифицировать труд крепостных, — всё это влекло за собой разорение и обнищание крестьянства, всё это обостряло стремление крестьян к скорейшему освобождению от крепостного гнета.

Показательны цифры крестьянских волнений в николаевское царствование. По далеко не полным данным, известным до сих пор, за 1826—

11

1854 годы имело место не менее 712 волнений, и почти половина из них (348) приходится лишь на одно последнее десятилетие этого царствования (1845—1854).1

Грозный характер крестьянское движение приняло во время Крымской войны. Война значительно обострила бедствия народа. Вместе с тем политические события, связанные с войной, возбуждающе действовали на сознание народных масс. Ожидание воли стало еще более напряженным. Достаточно было того или иного повода, того или иного случайного толчка для возникновения массовых волнений, для предъявления крестьянами, как признавали современники, «старинных притязаний на освобождение».

В 1854 году поводом для волнений явился указ Николая I о наборе в морское ополчение. Этот указ вызвал широкое брожение в ряде северозападных и центральных губерний; среди крестьян упорно держался слух, что зачисление крепостных в ополчение возможно без согласия помещиков и что оно принесет полное освобождение от крепостной зависимости и самим ополченцам, и их семьям; рассчитывали также на освобождение от платежа податей, на избавление от рекрутства для нескольких поколений.2 Целыми толпами бежали крестьяне из помещичьих имений в Москву и другие центры, преодолевая всяческие препятствия, чинимые им властями, и настаивали на записи в ополчение.

Едва справившись с этой волной крестьянского движения, правительство столкнулось с новыми, еще значительно более серьезными волнениями по поводу январского (1855 года) манифеста о сборе общегосударственного ополчения. На этот раз главным центром движения стала Киевская губерния, где между крестьянами распространилось убеждение, что освобождение уже состоялось, что существует скрываемый попами и панами указ, «выводной лист», перечисляющий всех крестьян в казаки, с полным их избавлением от всяких повинностей по отношению к помещикам. Крестьяне рассчитывали не только на личное освобождение, но и на переход к ним земли. Отказываясь повиноваться местным полицейским властям, крестьяне устанавливали самоуправление — «громаду» («временное правительство», по определению свидетеля, участника усмирения волнений, небезызвестного в будущем С. С. Громеки3). Ряд воинских частей был направлен правительством для подавления движения киевских крестьян.

Волнения в связи с призывом общегосударственного ополчения происходили в 1855 году и в великорусских губерниях — Воронежской и других. Огнем и мечом старалось правительство только что вступившего на престол Александра II рассеять у крестьян иллюзию о «дарованной» уже свободе. Толки о воле не прекращались, и в 1856 году крепостные крестьяне из южных губерний массами направлялись «самовольно» на Крымский полуостров, движимые слухами о том, что там ожидает их свобода.

Ссылаясь на волнения крестьян в период Крымской войны, как и в предшествующие годы, К. Кавелин в записке по крестьянскому вопросу (1855—1856) убеждал «самых близоруких и ослепленных» крепостников, что «народ сильно тяготится крепостною зависимостью, и при неблагоприятных обстоятельствах из этого раздражения может вспыхнуть и разгореться

12

пожар, которого последствия трудно предвидеть».1 Говоря это, Кавелин лишь выражал мнение, очень широко распространенное под впечатлением крестьянских возмущений тех лет.

*

Усилив и обострив крестьянскую борьбу за волю, Крымская война этим самым ускорила падение крепостного строя в России. Но влияние ее на ход событий внутри страны сказалось не только с этой стороны. Крымская война дезорганизовала в той или иной степени лагерь сторонников и защитников старого режима, помогла распространению в обществе оппозиционных настроений, создала обстановку, благоприятствовавшую росту и оформлению революционно-демократических элементов.

При возникновении внешних осложнений, приведших затем к войне против англо-франко-турецкой коалиции, значительная часть общества была расположена верить в военное превосходство России Николая I и в неминуемость ее победы над врагами. Лишь в наиболее мыслящей и критически настроенной части общества не разделяли уверенности в николаевском «всемогуществе» и предвидели или, по крайней мере, предчувствовали, что режим, основанный на беспримерном насилии и угнетении, намеренно тормозящий народное развитие, может или даже должен оказаться бессильным во внешней борьбе. Так, в речи, произнесенной в Лондоне в конце 1853 года на собрании по поводу годовщины польского восстания 1830—1831 годов, А. И. Герцен заявил: «... Россия сильна, но императорская власть, так, как она сложилась, не может вызвать этой силы. Она выродилась и негодна больше».2 Совсем немного времени потребовалось для того, чтобы вся страна стала осознавать пророческий характер предостерегающих голосов: «Все стали догадываться, — как писал потом Герцен, — что только обшивка была гранитная, а внутри щебень» (XVI, 189).

Прежде всего потерпела крах вся система дипломатических отношений, долгие годы настойчиво поддерживаемая правительством Николая I. Ставка на союз с Австрией и Пруссией не дала ожидаемых результатов. Восстановив против себя передовые круги Европы жандармской ролью в 1848—1849 годах, особенно подавлением венгерской революции, Николай, как оказалось, не купил этим поддержки реакционных правительств, в том числе спасенного им австрийского правительства Франца-Иосифа, которое заняло в Крымскую войну позицию, недружелюбную в отношении России, и повлияло на неблагоприятный для нее исход борьбы.

Основной и важнейшей причиной поражения николаевской монархии была экономическая отсталость крепостной России, отнюдь не поспевавшей за хозяйственным ростом передовых капиталистических государств, и гнилость административного механизма страны. Ленин указывал, что Крымская война «показала гнилость и бессилие крепостной России».3

Несмотря на исключительное мужество и героизм русских войск, сказавшиеся с такой силой во время беспримерной обороны Севастополя, военная машина царской России оказалась недостаточно приспособленной к новым условиям войны, сложившимся к середине XIX века.

13

Вооружение армии было устарелое и потому негодное. «... Вооружение солдата, так же как и его обучение, было рассчитано на парадоспособность войск, а не на боевую их подготовку».1 Снабжение армии и подвоз резервов тормозились отсутствием путей сообщения (отмеченный выше некоторый прогресс в строительстве путей в предреформенной России был все-таки ничтожен сравнительно с потребностями государства). Отряды ополчения, прежде чем достигнуть места назначения, теряли иногда до половины своего состава. Болезни уносили больше жертв, чем боевые действия на фронте. Неумелость и ошибки верховного командования (Меншиков, Горчаков), громадные хищения во всех звеньях государственного аппарата вызывали недовольство в обществе.

Те, кто раньше верил в несокрушимую военную мощь империи, были жестоко разочарованы ходом войны. Предвидевшие возможность или даже неизбежность военных неудач нашли подтверждение своим взглядам и еще более укрепились в своем враждебном отношении к существующему порядку. Ореол силы и непобедимости николаевской империи стал быстро рассеиваться. Столь же быстро нарастали протестующие настроения, смелее и решительнее стала критика язв и пороков феодально-крепостнического режима. Симптоматичным было то, что в роли «обличителей» стали подвизаться даже такие апологеты существующего порядка, как М. П. Погодин, из-под пера которого вышла в годы Крымской войны столь нашумевшая серия «Политических писем», где с верноподданнических позиций подвергались критической оценке некоторые стороны внутренней и внешней политики и изыскивались пути и средства для спасения положения монархии. Ожесточение и тревога, всё сильнее охватывавшие значительные круги дворянской общественности, ярко отражены во многих дневниках, воспоминаниях, в переписке современников, а также в получившей большое распространение рукописной публицистической литературе.

Летом 1854 года, еще до высадки вражеских войск в Крыму, Ф. И. Тютчев писал (в частном, разумеется, письме): «Положение становится с каждым днем всё более угрожающим... Мнится, будто находишься внутри кареты, которая катится по всё более наклонной плоскости, и вдруг замечаешь, что на козлах нет кучера». Несколько позднее Тютчев писал: «... эта невероятная и шутовская нелепица должна скоро кончиться..., нельзя... не предвидеть переворота, который сметет всю эту гниль и подлость».2

Военные и дипломатические поражения, производя тяжелое впечатление на общество и вызывая в нем тревогу за будущее, одновременно учитывались, особенно в среде наиболее последовательных и непримиримых противников существующего порядка, в качестве фактора, который может и должен способствовать внутреннему обновлению и оздоровлению России. Распространение пораженческих настроений явилось, таким образом, одной из характерных черт внутреннего положения России в годы Крымской войны. Пораженцы встречались тогда даже в среде более или менее умеренных, либеральных общественных элементов. Известно признание историка С. М. Соловьева: «... с одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России; с другой, мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могло произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение...».3

14

Вполне сознательное пораженчество, продиктованное патриотическо-революционными мотивами, было свойственно представителям складывавшегося в этот период разночинного революционно-демократического лагеря. Революционными пораженцами были в годы Крымской войны Н. Г. Чернышевский и только еще вступавший на поприще общественно-литературной деятельности (пока в качестве автора юношеских стихов и руководителя студенческой газеты) Н. А. Добролюбов. В отличие от либералов, Чернышевский и Добролюбов рассчитывали не на уступчивость и половинчатые «реформы» потрясенного внешними неудачами самодержавия, а на могучее революционное движение трудящегося народа, который, «сорвав свои оковы», встанет перед миром «вольным мужем жизни новой».1

Когда в августе 1855 года, после 11-месячной героической борьбы, пал Севастополь, это было внутри страны воспринято как показатель негодности существующего режима, как обличение «всей гнили правительственной системы».

Еще до падения Севастополя, в феврале 1855 года, умер Николай I (многие были вполне убеждены в том, что он покончил с собой). Смерть царя, в течение целых тридцати лет душившего и давившего всё живое и прогрессивное в стране, вызвала чувство облегчения в широких общественных кругах.

«Надо было жить в то время, — рассказывает в своих воспоминаниях Н. В. Шелгунов, — чтобы понять ликующий восторг „новых людей“, точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень...».2

Правда, преемник Николая — Александр II вовсе не отличался склонностью к «либерализму» и, в частности, был раньше известен как противник отмены крепостного права. Но обстановка его вступления на престол не дозволила ему целиком и полностью следовать обанкротившейся системе отца, который сам перед смертью признался своему наследнику, что сдает ему «команду» «не в таком порядке, как желал», оставляя «много трудов и забот».

Надо было подумать об ослаблении общественного возбуждения и недовольства, и правительство вынуждено было отпустить слегка вожжи. Наступившую полосу внутренней политики Тютчев назвал довольно метко «оттепелью». Немного легче стало работать университетам, в известной мере (очень ограниченной) был смягчен тяготевший над печатью и литературой цензурно-полицейский гнет, были удалены отдельные ненавистные обществу деятели николаевского царствования (но подавляющее их большинство сохранило свое положение), позднее была проведена политическая амнистия, тоже весьма неполная. «Послабления» чередовались с открыто реакционными действиями. Современники, даже столь лойяльные к власти, как славянофилы, сомневались и тревожились: что же последует за «оттепелью»? «Хорошо, если весна и благодатное лето, но если эта оттепель временная, и потом опять всё закует мороз, то еще тяжелее покажется».3

Главную опасность правительство, во главе с Александром II, усматривало все-таки не в «образованном обществе», с его очень трусливой, непоследовательной, слабой оппозицией, а в положении и настроении народа. Само либеральное общество в этом отношении беспокоилось не меньше

15

правительства, одинаково с последним боялось народного возмущения и думало о средствах к предотвращению крестьянской революции. К. Д. Кавелин, о котором впоследствии Ленин писал, как об одном «из отвратительнейших типов либерального хамства»,1 подчеркивал в самом начале нового царствования: «... из всех вопросов, — вопрос, из всех зол, — зло, из всех несчастий наших, — несчастье есть крепостное право... Только в этом горестном крепостном праве я и вижу возможность восстаний и насильственных переворотов».2

Когда в марте 1856 года Александр II впервые высказал московским дворянам свое намерение приступить «рано или поздно» к разрешению крестьянского вопроса, он, как известно, подчеркнул ту же сторону дела — опасность решения его «снизу», опасность народной революции.

При всем том не сразу после смерти Николая I, не сразу даже по окончании войны был прямо поставлен вопрос о «крестьянской реформе». Дело в том, что крепостническое поместное сословие в России, как указывает В. И. Ленин, было «гораздо более „крепким“, твердым, могучим, всесильным, „чем где бы то ни было в цивилизованном мире“»; «с величайшим сопротивлением уступало оно частички своих привилегий».3 Александр II сам проявлял нерешительность и колебания, да к тому же очень считался с окружающей его средой высшего дворянства, помещичье-сановной аристократии. «Нет даже начала освобождения крестьян, — этой первой азбуки гражданского развития», — негодующе писал Герцен в октябре 1856 года в предисловии ко второму изданию своей «Крещеной собственности» (VII, 264). Тогда же А. К. Толстой, в частной переписке, выражал крайнее недовольство тем, что правительство «секретничает» и медлит. «Вопрос, — писал он, — стоит вовсе не так..., как решить лучше?.. — а как решить скорее?.. кончится тем, что нас перережут», — восклицал Толстой.4

Лишь в январе 1857 года открыл свои занятия вновь учрежденный «Секретный комитет» по крестьянскому делу. Состоя в большинстве своем из ультракрепостников, он намеренно топтался на месте; планы, вынашивавшиеся членами комитета, были рассчитаны на то, чтобы изменить существующий крепостной порядок через десятки лет.

Подготовка реформы сдвинулась с мертвой точки в конце 1857 года, когда появились царские рескрипты на имя виленского и петербургского генерал-губернаторов. Ими предусматривалось учреждение в трех западных и в Петербургской губерниях дворянских комитетов для составления проектов «об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян»; в сопроводительном отношении министра внутренних дел Ланского пояснялось, что речь идет об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Общие основания реформы, содержавшиеся в рескриптах и дополнениях к ним Ланского, свидетельствовали, однако, о том, сколь призрачный характер должно было иметь это «освобождение». Правительство объявляло, что «уничтожение крепостной зависимости должно быть совершено не вдруг, а постепенно». В связи с этим проектировалось для крестьян «переходное состояние» (сроком до двенадцати лет), в течение которого они оставались «более или менее крепки земле». Правительство исходило из положения, что «помещикам сохраняется право собственности на всю землю», крестьянам же предоставляется часть ее только в пользование, и за это они должны платить

16

оброк помещикам или отбывать «работу», т. е. ту же ненавистную барщину. «Усадебная оседлость», которую предполагалось оставить крестьянам (имелось в виду жилье и хозяйственные строения с землей под ними), подлежала постепенному выкупу. Помещики сохраняли над крестьянскими обществами административную власть — «вотчинную полицию».

Сам факт издания рескриптов был учтен в обществе и печати как уступка власти, как признание ею невозможности дальнейшего сохранения окончательно изжившего себя порядка. Но содержание рескриптов, намечавшиеся ими основы реформы вызвали у многих недоумение и разочарование. Один из корреспондентов «Колокола» писал: «... в сущности, освобождение это есть все-таки освобождение без земли: освобождение в голод и бесприютность».1

В течение 1858 года правительству пришлось пересмотреть свою позицию: оно помирилось с идеей выкупа крестьянами в собственность части полевой земли. Главная причина эволюции заключалась всё в том же страхе перед гневом народа, волнения которого отнюдь не прекратились после появления рескриптов. Выкуп не был сделан обязательным — он был поставлен в зависимость от односторонней воли помещиков.

В 1858 году дворянские губернские комитеты постепенно открылись повсеместно: вопрос о подготовке реформы ставился в общерусском масштабе. В Петербурге был образован из Секретного комитета Главный комитет по крестьянскому делу. В начале 1859 года при Главном комитете были учреждены «Редакционные комиссии» (под председательством генерал-адъютанта Якова Ростовцева, при практическом руководстве Николая Милютина), на которые возлагалась выработка общего для всей России положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, с дополнениями, изменениями и частными положениями в зависимости от местных условий.

Во всех звеньях правительственно-дворянского аппарата, занятого подготовкой отмены крепостного права, сказывались те разногласия, которые в той или иной степени разделяли и среду дворян-помещиков, и различных представителей правительственных верхов по тем или другим вопросам реформы. Различия в имущественных интересах разных помещичьих групп (прежде всего разница между черноземными помещиками, больше всего дорожившими своей ценной землей, и помещиками нечерноземных, промышленных по преимуществу губерний, где больше ценились крепостные души, нежели земля), разное понимание путей и средств, которые наилучшим образом должны были вести к упрочению позиций помещичьего класса и гарантировать государственный «порядок» и общественное «спокойствие», — всё это вызывало трения, столкновения, иногда получавшие довольно резкие по внешности проявления.

В наиболее общей форме разделение сводилось к группировке на так называемых «либералов» и «крепостников».

По поводу расхождения между ними В. И. Ленин писал впоследствии: «Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая и разукрашенная нашими либеральными и либерально-народническими историками, была борьбой внутри господствующих классов, большей частью внутри помещиков, борьбой исключительно из-за меры и формы уступок». Либералы сами стояли «на почве признания собственности и власти помещиков» и «хотели „освободить“ Россию „сверху“, не разрушая ни монархии царя, ни землевладения и власти помещиков, побуждая их только к „уступкам“ духу времени». Ленин оценивал либералов, как идеологов буржуазии,

17

«которая не может мириться с крепостничеством, но которая боится революции, боится движения масс...».1 Многократно в своих характеристиках либерализма Ленин подчеркивал, что либералы больше боятся революции, чем реакции.

Конечно, нет никаких оснований вовсе сбрасывать со счета внутреннюю борьбу в среде господствующих классов при общей оценке положения России в период подготовки и проведения крестьянской реформы. Эта борьба обостряла неустойчивость политической обстановки, она отражала тот «кризис „верхов“», который, как учит Ленин, составляет один из признаков всякой революционной ситуации. Обнаруживалась «невозможность для господствующих классов сохранить в неизмененном виде свое господство», породившая «кризис политики господствующего класса». Подобные кризисы создают трещину, в которую «прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов».2 Кризис верхов и в России времени падения крепостного права сыграл такую роль. Но первейшим по своему историческому значению фактором русской революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов было именно недовольство угнетенного класса — крестьянства, возмущение самих крестьянских масс и того общественного слоя (разночинно-демократической интеллигенции), который поднял, во имя интересов этих масс, знамя революционной борьбы против крепостничества и царской монархии.

*

Вопреки уверениям старых либерально-буржуазных историков, в годы непосредственной подготовки «крестьянской реформы» (1858—1860) крестьянское движение вовсе не прекращалось и не затихало. Напротив, оно проявлялось в разнообразных, иногда бурных формах и достигло значительных размеров.

Ежегодные отчеты III Отделения дают следующие цифры «неповиновений крестьян» за этот период: в 1858 году — в 86 имениях, в 1859 году — в 90 имениях, в 1860 году насчитано 108 случаев волнений.3 Цифры эти нельзя считать исчерпывающими. Годовые отчеты министра внутренних дел, показывая для 1859 года число волнений, несколько меньшее по сравнению с отчетами III Отделения (78), для 1858 года давали гораздо более высокую цифру — 170 случаев неповиновений крестьян своим помещикам. Кстати, отмечая будто бы уменьшение количества волнений в 1859 году, министр внутренних дел должен был признать, что «формы, в которых в 1859 году проявлялись беспорядки, к сожалению, были несравненно резче и прискорбнее».4

В течение всего предреформенного периода крестьяне внимательно наблюдали за происходящими на «верхах» приготовлениями. Крестьяне «зорко следят за делом», сообщал помещик и участник реформы князь В. Черкасский Ю. Ф. Самарину в сентябре 1858 года; Черкасский отмечал частые «вспышки» у «дурных» помещиков на почве исполнения барщины.5 То же

18

подтверждал через два года Н. А. Добролюбов (в известной статье «Черты для характеристики русского простонародья»): «... когда стало ясно, что с ним <крестьянином> не шутят, вопрос об освобождении стал для крестьян наших решительно на первом плане, как самое важное и жизненное дело. Теперь нет уголка во всей России, где бы не рассказывали о том, как, при начале дела освобождения, помещичьи крестьяне собирали сходки и отправляли депутации — или к помещику, или к священнику, или даже к земским властям, чтобы разузнать, что и как намерены решить насчет их...» (II, 271).

Программа освобождения, жившая в умах и сердцах крестьян, коренным образом отличалась от помещичьей и правительственной, находилась с последней в полном противоречии. «Народ везде решил, что освобождение будет со всей землею», свидетельствовал близко наблюдавший крестьянские настроения А. К. Толстой еще в 1856 году.1 Министр государственных имуществ М. Н. Муравьев («вешатель», палач польского народа) на основании своих наблюдений на местах в 1857 году утверждал, что крестьяне видят свободу в «неограниченном пользовании всеми землями помещиков».2 В качестве минимума крестьяне рассчитывали на закрепление за ними всех участков, находившихся при крепостном праве в их пользовании. Крестьяне считали естественным, что с отменой крепостного права сразу и полностью прекратятся всякие их повинности помещикам.

На почве коренной противоположности стремлений крестьян и грабительских планов помещиков происходило множество конфликтов между ними. Крестьяне во многих случаях отказывались повиноваться новым владельцам при переходе имений в другие руки. Они противились продаже тех или иных угодий, ожидая, что при освобождении эти угодья перейдут бесплатно к ним. Крестьяне в разных местах добивались уже теперь, в подготовительный к реформе период, сокращения (иногда и полного прекращения) барщинных работ.

Всё «спокойствие» в деревне, как подчеркивали некоторые внимательные наблюдатели, было «наружное и крайне ненадежное». Усиливалась вражда («взаимное недоброжелательство», по словам, например, А. В. Головнина, будущего министра просвещения) между обоими сословиями. Тот же современник особенно подчеркивал (в 1860 году) напряженное настроение в молодом крестьянском поколении, на которое «жгучая мысль о „вольности“, о „свободе“ сильно действует, воспламеняет их умы и кипятит кровь».3

Гораздо острее, чем прежде, реагировали в это время крестьяне на издевательства, на те или иные махинации, мошенничества владельцев. Между тем, не останавливаясь ни перед какими насилиями, обманами и беззакониями, многие из помещиков старались заранее обеспечить себе наиболее выгодные условия будущего размежевания с крепостными. Так, например, принимались всевозможные меры (перевод в дворовые, сдача в рекруты и т. д.), чтобы сократить число крестьян, которых предстояло в момент реформы «наделить» землей. Менялись на худшие крестьянские участки, присваивалась земля, когда-то купленная крестьянами на имя помещиков. Подобные действия помещиков вызывали сопротивление; во многих случаях они оказывались поводами к крестьянским выступлениям.

Правительственные власти всегда и везде спешили на помощь помещикам. В имения то и дело вводились военные команды, происходили массовые

19

экзекуции, аресты так называемых «подстрекателей», которых обычно крестьяне стремились всячески поддержать и защитить.

Особое место в крестьянских волнениях кануна реформы принадлежит движению против питейных откупов, возникшему в 1858 году и принявшему в 1859 году исключительно широкий размах. В этом движении большое участие принимали, кроме помещичьих, государственные крестьяне. Увеличение откупщиками цен на вино, ухудшение его качества, общее вздорожание жизни вызвали массовое движение бойкота спиртных напитков. Сначала в литовско-белорусских губерниях, потом в Поволжье, в некоторых губерниях центральной России и Украины крестьяне стали составлять приговоры об отказе от вина, назначая ослушникам денежные штрафы и даже телесные наказания. От простого бойкота крестьяне и присоединившиеся к ним мещане во многих местах перешли к разгрому винных лавок. «Питейные беспорядки» подавлялись применением вооруженной силы. Тысячи крестьян были арестованы, наказаны розгами, многие преданы военному суду.

Правительство утешалось тем, что беспорядки «имели источником злоупотребления откупщиков и ни в каком случае не могут быть отнесены к разряду возмущений или неповиновений правительству».1 На деле они, понятно, являлись симптомом такого настроения масс, которое при известных условиях могло вылиться в другие формы, прямо направиться против помещиков, против крепостнического порядка.

Представители революционно-демократической интеллигенции проявили к движению против откупов огромный интерес и придавали ему серьезное значение. Их особенно обнадеживало то, с каким единодушием и упорством действовали массы. В известной статье, озаглавленной «Народное дело» (по требованию цензуры статью пришлось опубликовать под более нейтральным названием «О распространении трезвости в России»), Добролюбов писал: «Какая бы ни была причина этого, факт имеет важное значение в том отношении, что доказывает способность народа к противодействию незаконным притеснениям и к единодушию в действиях... Сотни тысяч народа, в каких-нибудь пять-шесть месяцев, без всяких предварительных возбуждений и прокламаций, в разных концах обширного царства, отказались от водки... Эти же сотни тысяч откажутся от мяса, от пирога, от теплого угла, от единственного армячишка, от последнего гроша, если того потребует доброе дело, сознание в необходимости которого созревает в их душах» (IV, 127, 138—139).2

Крестьянское движение предреформенных лет, как и еще более широкое и острое по формам движение крестьян сразу после объявления реформы, имело важный исторический смысл. В эпоху падения крепостного права, как показал Ленин, «шла борьба из-за способа проведения реформы между помещиками и крестьянами. И те и другие отстаивали условия буржуазного экономического развития (не сознавая этого), но первые — такого развития, которое обеспечивает максимальное сохранение помещичьих хозяйств, помещичьих доходов, помещичьих (кабальных) приемов эксплуатации. Вторые — интересы такого развития, которое обеспечило бы в наибольших, возможных вообще при данном уровне культуры, размерах благосостояние крестьянства, уничтожение помещичьих латифундий, уничтожение всех крепостнических и кабальных приемов эксплуатации, расширение свободного крестьянского землевладения».3

20

Крестьянские выступления (раздробленные, единичные восстания, скорее даже «бунты», как отмечает Ленин) не были освещены «никаким политическим сознанием».1 «В России в 1861 году народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу».2 На политической арене не было еще сформировавшегося И организованного рабочего класса, который мог бы объединить крестьян и возглавить их борьбу. Поэтому дело осталось в руках правительства и помещиков, которые провели его по-своему, по-крепостнически.

Но крестьянство, в тех формах, какие были ему в то время доступны, начало ту борьбу за демократический путь развития России, которая затем красной нитью проходит в пореформенной истории страны.

Недаром Маркс, внимательно следивший за ходом дел в России, признавал накануне реформы 1861 года крестьянское движение в России и движение рабов в Америке самыми великими событиями в мире.3

*

Крестьянское движение встретило живой отклик в среде всех подлинно демократических элементов русского общества. Период «шестидесятых годов» имел огромное значение в формировании и развитии революционного движения русской демократической интеллигенции.

Чернышевский и Добролюбов (со всем своим окружением) в самой России, Герцен и Огарев в эмиграции — высоко подняли знамя борьбы за народные требования, против насильничества и наглого своекорыстия помещиков и помещичьего правительства.

Для Герцена обозреваемый период был временем расцвета его публицистической деятельности. Сразу после смерти Николая I, в предвидении неминуемого оживления общественной борьбы, Герцен создал свою «Полярную звезду», потом (вместе с Огаревым) — знаменитый «Колокол». Ленин писал:

«Герцен создал вольную русскую прессу за границей — в этом его великая заслуга. „Полярная звезда“ подняла традицию декабристов. „Колокол“ (1857—1867) встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено».4

Освобождение крестьян с землей являлось центральным пунктом программы ближайших требований, выдвинутой Герценом. Свобода печати (упразднение цензуры), немедленное уничтожение телесных наказаний также входили в круг его минимальных требований. В более общей форме Герцен (уже в первой книжке «Полярной звезды») определял свои цели, как уничтожение «современного порядка дел в России» и замену его «свободными и народными учреждениями» (VIII, 222).

Основоположник «русского», крестьянского социализма, «народничества» (в широком значении этого слова), Герцен ошибочно видел, как указывает Ленин, в освобождении крестьян с землей, в общинном землевладении и в крестьянской идее «права на землю» — «социализм».

«На деле в этом учении Герцена, как и во всем русском народничестве... нет ни грана социализма... Идея „права на землю“ и „уравнительного раздела земли“ есть не что иное как формулировка революционных

21

стремлений к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное свержение помещичьей власти, за полное уничтожение помещичьего землевладения».1

<Иллюстрация:>

«Десятилетие Вольной русской типографии».

Титульный лист. 1863.

Упорно и настойчиво развивая и пропагандируя свою программу, Герцен на деле выступал как выразитель антикрепостнических требований и демократических чаяний широких крестьянских масс.

Герцен выступил еще в 30—40-х годах как выдающийся наследник и продолжатель декабристов, представителей первого, дворянского поколения русских революционеров. «... Герцен, — по словам Ленина, — принадлежал к помещичьей, барской среде. Он покинул Россию в 1847 г... Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах».2 Это обусловило тактические колебания Герцена во второй половине 50-х годов. Он идеализировал одно время возможную общественную роль образованных кругов среднего дворянства. Он апеллировал не только к ним, но и непосредственно к царской власти. Откликнувшись на воцарение Александра II открытым письмом, в котором он призывал нового императора дать свободу и землю крестьянам, дать всем русским людям «вольную речь», Герцен неоднократно повторял свои попытки воздействовать на направление правительственной политики. В этих случаях он отступал от демократизма к либерализму. Однако «при всех колебаниях Герцена... демократ все же брал в нем верх».3

Герцен был глубоко предан интересам народной массы, с точки зрения которых он стремился разрешать все текущие вопросы. Поэтому и в пору своих ошибочных, утопических надежд на Александра II он никогда не смешивался с либеральной толпой, славословившей царя, и обличал, напротив, самих либералов, жертвующих передовыми стремлениями, «выстраданными под лапой Николая» (VIII, 386). Герцен зорко следил за всеми махинациями царской бюрократии и крепостников, он клеймил лицемерие власти, нее ее реакционные мероприятия, разоблачал усвоенную правительством жалкую систему мелких частичных улучшений», не затрагивающих «существа дела» (VIII, 412).

22

Герцен подчеркивал неоднократно, что он вовсе не является сторонником «мирного» развития во что бы то ни стало и «самое бурное и необузданное развитие» безусловно предпочитает сохранению самодержавно-крепостнического режима (IX, 2). Он отнюдь также не был исключительным сторонником освобождения «сверху» и признавал полную правомерность и необходимость самоосвобождения народа, народной революции, в случае, если массы почувствуют, что их обманывают, «надувают освобождением». Ничто, пожалуй, не иллюстрирует так ярко и остро демократической, враждебной либерализму основы предреформенной герценовской агитации, как те его страницы, на которых он говорил об обязанности армии по отношению к восстающему народу, где он призывал войско не подчиняться крепостникам, помнить о «смертном грехе» усмирения крестьян.

Чем ближе к реформе 19 февраля, тем больше таяли и выветривались иллюзии Герцена, тем резче он нападал на правительство Александра II и его политику, тем очевиднее становилась пропасть, отделяющая его от всех (до самых «левых») представителей дворянско-буржуазного либерализма, тем устойчивее становился его революционный демократизм.1

Резкий подъем крестьянского движения после 19 февраля, развитие деятельности революционных разночинцев, полное саморазоблачение правительства помогли Герцену и Огареву преодолеть либеральные иллюзии и ошибки. Говоря о том, что Герцен в 40-х годах не мог видеть революционного народа в самой России, В. И. Ленин подчеркивал: «Когда он увидал его в 60-х — он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма».2

Революционную агитацию, развернутую Герценом, по словам Ленина, «подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями „Народной воли“».3

С Чернышевским, Добролюбовым, с фалангой их сподвижников и последователей русское освободительное движение вступило в свой второй, разночинский этап. Этот новый этап явился не вдруг, он имел свою подготовку, очень заметную уже в 40-х годах. В. Г. Белинский был самым выдающимся его предшественником; с некоторыми ранними представителями передового разночинства мы сталкиваемся также в кружках петрашевцев. Но именно в период падения крепостного права разночинец окончательно вышел на авансцену русской общественной жизни и стал на десятилетия главным деятелем нашего революционного движения.

Ленин определял разночинцев, как «образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших... к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству».4 Разночинную среду пополняли и представители низших слоев духовенства, а также «деклассировавшиеся» выходцы из самой дворянской интеллигенции.

23

«Падение крепостного права вызвало появление разночинца, как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности».1

<Иллюстрация:>

«Русская потаенная литература XIX столетия».

Титульный лист. 1861.

Сравнивая разночинский этап с дворянским, Ленин писал: «Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом».2

Чувствуя себя и по положению, и духовно гораздо ближе к народной массе, чем передовые дворяне, разночинец значительно вернее, глубже улавливал те потребности, ее живые интересы, он яснее видел ее революционные возможности, он смелее, тверже, решительнее шел навстречу революционным битвам.

Величайшим представителем разночинского этапа русского революционного движения является Чернышевский. Сопоставляя общественные взгляды Чернышевского и Герцена, Ленин показал, что и по сравнению с Герценом Чернышевский «сделал громадный шаг вперед... Чернышевский был гораздо более последовательным и боевым демократом. От его сочинений веет духом классовой борьбы. Он резко проводил ту линию разоблачений измен либерализма, которая доныне ненавистна кадетам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким критиком капитализма несмотря на свой утопический социализм».3

Освещению взглядов и деятельности Чернышевского и его великого друга-соратника Добролюбова ниже посвящаются специальные главы. В вводном обзоре общественно-политического движения эпохи достаточно подчеркнуть ведущее место обоих руководителей «Современника» в борьбе передовых демократических сил русского общества во время подготовки и проведения «крестьянской реформы».

Чернышевский выступал в острой литературно-общественной борьбе, развернувшейся вокруг «реформы», как подлинный выразитель и истолкователь крестьянских интересов и требований. Он был горячим поборником полного уничтожения землевладения и власти помещиков, сторонником перехода к крестьянству всей земли, без всякого выкупа. Последовательно-демократическая программа крестьянского освобождения выражена позднее

24

Чернышевским в романе «Пролог» в лозунге: «... вся земля мужицкая, выкупу никакого! — Убирайся, помещики, пока живы!».1

Неблагоприятное для крестьянства соотношение реальных общественных сил, наряду с грубым давлением всего цензурно-полицейского аппарата крепостнического государства, исключали для Чернышевского возможность прямой, открытой, развернутой защиты в легальной печати этой самой полной крестьянской программы целиком. Чернышевский, преследуя широкие агитационно-пропагандистские цели, вынужден был обосновывать и отстаивать такое решение вопроса, которое, по его словам, «могло бы, хотя до некоторой степени, соответствовать идеям, с незапамятных времен существующим в поселянах» (V, 713).

Это объясняет тот вариант демократических аграрных требований, — рассчитанный на разоблачение верхов, на углубление и активизацию антикрепостнической борьбы, — который Чернышевский развивал одно время в «Современнике». Нечего говорить, что и этот вариант коренным образом противоречил предположениям и планам, вырабатывавшимся тогда как в дворянских комитетах, так и в правительственных канцеляриях. В среде помещиков и эта, по необходимости урезанная, платформа Чернышевского вызывала против него бешеное озлобление. «Вспомните, в какую цену вы оценили наши имения», — писал аноним-помещик в письме, впоследствии найденном у Чернышевского при аресте.2 Помещики, в самом деле, не могли не видеть злейшего врага в Чернышевском, который, даже и вынужденный вести полемику на почве «признания» неизбежности компенсации дворянству,3 предлагал принять ее на счет всей нации и намечал цифры раза в четыре меньше тех, какие потом были назначены к выплате помещикам на основании «Положений» 19 февраля. Не менее радикально Чернышевский расходился со всем господствующим классом по вопросу о нормах крестьянских земельных наделов, требуя, как крайнего минимума, оставления в руках крестьян всей той земли и именно тех самых участков, которыми они пользовались до реформы, и настаивая при этом на добавочной прирезке земли за счет помещиков во всех тех имениях, где крестьяне при крепостном праве были обделены ею. Наконец, и по вопросу о переходном «временно-обязанном» состоянии он давал бой врагам крестьянства, сидевшим в губернских дворянских комитетах, в Главном комитете и Редакционных комиссиях, отвергая самым категорическим образом сохранение, на какой бы то ни было срок и в какой бы то ни было форме, обязательного труда бывших крепостных в пользу помещиков.

С начала практической разработки реформы Чернышевский, используя материалы западноевропейской жизни и истории, разъяснял «обиняками» читателям, что дело крестьянской реформы вручено царем врагам крестьянства; напрашивался вывод, что царь сам фактически становится в ряд этих врагов. Как Чернышевский, так и Добролюбов, явно видя, куда клонится предпринятая царизмом реформа, вели решительную и настойчивую, крайне трудную по условиям момента борьбу против всякого рода иллюзий в отношении правительства и его «освободительных» замыслов.

Чернышевский и Добролюбов превосходно понимали, кому полезны подобные иллюзии, сознательно сеявшиеся либералами, которые, задаваясь целью непременно воспрепятствовать революционной развязке кризиса,

25

охотно поддерживали в широкой публике ничем не оправданный оптимизм, или, как говорил Добролюбов, «розовый колорит». Будучи убеждены, что, как выразился однажды Добролюбов, «современная путаница не может быть разрешена иначе, как самобытным воздействием народной жизни»,1 — другими словами, народным, крестьянским восстанием, — Чернышевский и Добролюбов пропагандировали недоверие к всевозможным «надеждам и обещаниям». Они последовательно, упорно боролись против всех тех литературно-общественных явлений, которые могли действовать усыпляющим образом на лучшую, передовую часть интеллигенции, способную стать под революционно-демократическое знамя.

«Призыв к революции», — так характеризовал Добролюбов в дневнике за 1859 год основной смысл своей литературной деятельности (VI, 487). То же самое, разумеется, мог бы и Чернышевский повторить о характере и значении своей работы. Это не значит, что они призывали к немедленному восстанию, к восстанию неорганизованному, неподготовленному, заранее обреченному на разгром. Но вне революции — «желанной, святой», по слову Добролюбова (VI, 267), — они не видели возможности удовлетворительного, отвечающего интересам народа разрешения поставленных на очередь вопросов, и на подготовку революции, на подготовку условий для ее успеха они направляли все свои усилия.

Этим целям, между прочим, служила та тактика бойкота, демонстративного молчания о реформе, которую приняли Чернышевский и возглавляемый им «Современник» в последней фазе ее подготовки. Этот бойкот являлся своеобразной формой борьбы против наивных и вредных «обольщений», иллюзий известных кругов публики. Он должен был еще резче подчеркнуть полное и безусловное недоверие и непримиримую враждебность руководителей демократического лагеря к правящим сферам и подготовляемому ими «освобождению» крестьян.

«Чернышевский понимал, — указывает Ленин, — что русское крепостническо-бюрократическое государство не в силах освободить крестьян, т. е. ниспровергнуть крепостников, что оно только и в состоянии произвести „мерзость“, жалкий компромисс интересов либералов... и помещиков, компромисс, надувающий крестьян призраком обеспечения и свободы, а на деле разоряющий их и выдающий головой помещикам. И он протестовал, проклинал реформу, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещиками и получился крах, который бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы классов».2

И Чернышевский и Добролюбов мечтали и готовились принять действенное участие в этой «открытой борьбе». Вожди разночинной демократии сближались с лучшими представителями интеллигенции, особенно в среде студенчества, передового офицерства, в демократической литературной среде. Впоследствии, в примечаниях к опубликованной им переписке Добролюбова, Чернышевский, например, вспоминал о существовании двух офицерских кружков (из слушателей и преподавателей Военной академии), с участниками которых был близок Добролюбов (конечно, и сам Чернышевский).3 Нам не известно конкретное содержание революционных проектов, вынашивавшихся Добролюбовым и Чернышевским, как не известно и то, что могло уже быть предпринято в смысле попыток их осуществления

26

на деле. Во всяком случае, в момент объявления крестьянской реформы и в ближайшие затем недели и месяцы мы встречаемся уже с достаточно определенными планами нелегальной революционной работы, исходящими от того литературно-общественного круга, центром которого был Чернышевский.

*

В октябре 1860 года Редакционные комиссии закончили свою работу. Составленные из ряда виднейших чиновников и нескольких приглашенных правительством крупных помещиков, имевших репутацию общественных деятелей, комиссии руководились в своей работе интересами помещичьего класса и дворянской монархии. Разоблачая идеализацию в либеральной литературе деятелей комиссий, Ленин отмечал, что «Милютин и Соловьев1 сами отстаивали привилегии крепостников и необычайно тяжелый „выкуп“ за эти привилегии».2 Тем не менее представители так называемой крепостнической партии в дворянстве, да и часть так называемых либералов нападали на Редакционные комиссии за якобы недостаточное внимание к помещичьим интересам и требованиям. В заключительный период своей деятельности Редакционные комиссии, во главе со своим новым председателем графом Паниным, занявшим место умершего Ростовцева, сделали немало дополнительных уступок домогательствам крепостников-помещиков. В Главном комитете по крестьянскому делу, куда поступил проект Редакционных комиссий, он был подвергнут новому пересмотру в интересах помещиков. При окончательном обсуждении проекта реформы в Государственном совете в начале 1861 года Александр II имел все основания заявить: «всё, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков — сделано».3 Сделав в угоду крепостникам еще одно существенное изменение проекта принятием пресловутого «дарственного» надела (в одну четвертую долю нормального), Государственный совет одобрил «Положения о крестьянах», выходящих из крепостной зависимости, которые 19 февраля 1861 года были утверждены Александром II. Тем же числом был датирован и известный манифест об «освобождении».

«Положения» 19 февраля оправдали худшие предсказания революционно-демократических кругов. Во всех разделах — о земельном «обеспечении» крестьянства, крестьянских повинностях, размерах и порядке выкупа, организации крестьянского управления и пр. — «Положения» неуклонно проводили линию защиты интересов и привилегий помещиков.

Помещичий дух реформы 19 февраля сказался прежде всего в том, как она разрешила вопрос о земельном наделе крестьян. Для большинства районов был установлен максимальный, высший душевой надел, больше которого крестьяне получить не могли и который, как правило, был сам по себе совершенно недостаточен. Наряду с высшим устанавливался низший надел, равный одной трети высшего. Помещики имели самую широкую возможность в пределах этих крайних норм производить урезку, сокращение прежних, существовавших до реформы крестьянских наделов. Эти «отрезки» от крестьянских земель сыграли губительную роль в пореформенном крестьянском хозяйстве. «По случаю „освобождения“, — писал Ленин, — от крестьянской земли отрезали в черноземных губерниях свыше 1/5 части. В некоторых губерниях отрезали, отняли у крестьян до 1/3 и даже до 2/5 крестьянской

27

земли».1 В результате крестьяне вынуждены были арендовать у помещиков недостающую землю на самых кабальных условиях. Грабеж крестьянских земель выразился не только в количественном уменьшении, но и в резком качественном ухудшении крестьянского надела. Помещики взяли себе лучшие земли, лишили крестьян самых необходимых угодий.

За сильно уменьшенные и весьма ухудшенные земельные участки крестьян заставили уплатить громадный выкуп, намного превышавший реальную стоимость земли и фактически представлявший собой плату не только за землю, но и за освобождение личности крестьянина. Крестьяне, конечно, не располагали необходимыми средствами для немедленной расплаты с помещиками, и правительство взяло на себя роль посредника: оно выплатило до 80% выкупной суммы помещикам, и этот долг — уже не отдельным помещикам, а всему помещичьему государству — подлежал взысканию с крестьян в течение 49 лет. При этом вся выкупная операция была так организована, что крестьяне уплатили казне гораздо больше, чем сама она выдала помещикам.

Выкуп земли в собственность крестьян, несмотря на грабительскую ее оценку и неимоверно тяжелые условия выплаты, был, вдобавок, поставлен в зависимость целиком от воли помещиков. Помещик, если находил выгодным, мог в продолжение неопределенного времени уклоняться от перехода на выкуп, оставаясь, вследствие того, юридическим собственником всей земли, за пользование которой крестьяне были обязаны ему попрежнему несением феодальных повинностей. Это так называемое временно-обязанное состояние было упразднено в законодательном порядке лишь через двадцать лет, в 1881 году; к указанному моменту еще седьмая часть бывших крепостных душ не перешла на выкуп и оставалась на положении временнообязанных.

Административное устройство крестьянства, введенное «Положениями» 19 февраля, закрепляло приниженное, бесправное положение крестьянской массы.

Крестьянская реформа, писал Ленин, «является величайшим историческим примером того, до какой степени изгаженным выходит всякое дело из рук самодержавного правительства».

«„Освобожденный“ от барщины, крестьянин вышел из рук реформатора таким забитым, обобранным, приниженным, привязанным к своему наделу, что ему ничего не оставалось, как „добровольно“ идти на барщину. И мужик стал обрабатывать землю своего прежнего барина, „арендуя“ у него свои же отрезные земли, подряжаясь зимой — за ссуду хлеба голодающей семье — на летнюю работу. Отработки и кабала — вот чем оказался на деле тот „свободный труд“, призвать на который „божие благословение“ приглашал крестьянина манифест, составленный попом-иезуитом».2

Правда, при всем том реформа 1861 года была «крупным историческим переломом».3 Она была «проводимой крепостниками буржуазной реформой. Это был шаг по пути превращения России в буржуазную монархию».4 Буржуазное содержание и направление происходившего в России преобразования подчеркивалось и теми реформами, которые последовали вслед за

28

крестьянской: судебной (1864), земско-городской (1864 и 1870), военной (1874), в известной мере также школьно-университетской (1863—1864) и цензурной (1865). Русская жизнь после реформы 19 февраля перестраивалась на буржуазный лад.

«19-ое февраля 1861 года знаменует собой начало новой, буржуазной, России, выраставшей из крепостнической эпохи», — писал В. И. Ленин.1

Перелом, нашедший выражение в событии 19 февраля, явился одним из исторических примеров действия экономического закона обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил — одного из важнейших законов исторического материализма. Однако тот факт, что перелом совершился не путем революции, а путем реформы, проведенной руками крепостников, определил своеобразие действия указанного закона, который не мог получить в данном случае полного простора.

После 1861 года в России сохранились такие громадной важности пережитки крепостничества, как монархия, сословность, огромные помещичьи латифундии, по-старому эксплуатировавшие и грабившие крестьян, унаследованное от феодального прошлого землепользование и т. д. Эти пережитки крайне тормозили свободное, беспрепятственное развитие производительных сил, они задерживали рост культуры народа, обостряли народные бедствия, обрекали массы на постоянные голодовки и нищету.

*

Революционная ситуация, назревшая в России к концу 50-х годов, накануне «крестьянской реформы», с наибольшей остротой выразилась в событиях 1861 года — года объявления реформы. В ослабленной форме демократический подъем продолжался еще в 1862, частью в 1863 году, когда вполне обозначилось поражение революционно-демократических сил, неудача первого демократического натиска.

В своей работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма» (1901) В. И. Ленин охарактеризовал те конкретные явления и обстоятельства, из которых складывалась чреватая революционным взрывом политическая обстановка «начала 60-х годов»: «Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России „Колокола“, могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров, появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых „очень часто“ приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови заставлять принять „Положение“, обдирающее их, как липку, коллективные отказы дворян — мировых посредников применять такое „Положение“, студенческие беспорядки — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной».2

Огромный рост крестьянского возбуждения был прямым ответом на реформу 19 февраля. Крестьянские массы встретили манифест и «Положения» 19 февраля с чувством разочарования, глубокого раздражения и недовольства, подчас и с откровенным недоверием.

Один из губернаторов доносил в 1861 году министру внутренних дел: «Народ остался недоволен объявленною свободой: он надеялся на полную

29

развязку со старой жизнью и помещичьей властью, он твердо рассчитывал на совершенное прекращение барщины и обязательного труда».1

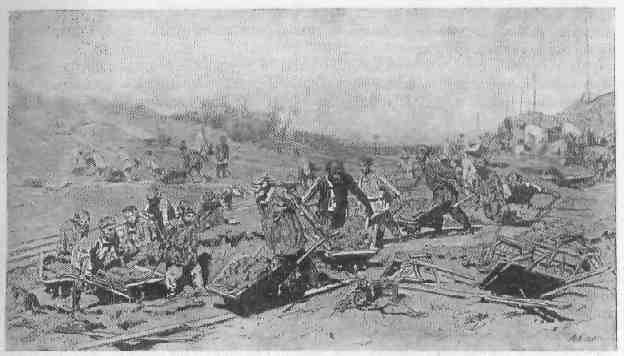

Ремонт железной дороги. Офорт К. А. Савицкого с его картины 1874 г.

В объявленные «Положения» 19 февраля крестьяне нередко вкладывали свое понимание, отвергая то объяснение их, которое исходило от официальных лиц. Большое распространение получило убеждение, что данная реформа не имеет окончательного характера, что за нею последует вторая, которая уже и принесет настоящую, «чистую» волю. Поэтому, между прочим, крестьяне так упорно отказывались от подписания уставных грамот, определявших «новые» отношения помещиков со своими бывшими крепостными. Для составления уставных грамот законом был установлен срок в два года. Крестьяне рассчитывали, что, уклоняясь от подписания грамот, они приобретут право на ту новую, полную волю, которая наступит но истечении двухлетнего срока.

Бойкотом уставных грамот крестьянский протест отнюдь не ограничивался. Он принимал такие формы, как полный или частичный отказ от барщинных работ и т. д. Положение казалось в этом отношении столь серьезным, что весьма многие современники, из разных кругов, признавали предписания акта 19 февраля, касающиеся обязательного труда крестьян, совершенно провалившимися, невыполнимыми на практике.

Правительство меньше всего расположено было оставаться безучастным наблюдателем происходивших почти повсеместно между крестьянами и помещиками конфликтов. Оно приготовилось заранее к подавлению любых проявлений сопротивления со стороны крестьянских масс. Одновременно с опубликованием «Положений» 19 февраля на места были командированы флигель-адъютанты и генерал-майоры царской свиты, наделенные самыми широкими полномочиями, действовавшие «именем высочайшей власти». Опираясь на военную силу, эти специальные эмиссары помещичьей

30

монархии, совместно с губернским начальством, жестоко подавляли малейшие проявления народного недовольства и вынуждали массы к полному подчинению реформе.

По отчету III Отделения за 1861 год, в течение этого года крестьянами было оказано «неповиновение» в 1176 имениях.1 По данным министерства внутренних дел, в 1861 году было 784 случая волнений, охвативших 2034 селения.2 В 337 имений вводились воинские команды. В 17 имениях крестьяне, по отчету III Отделения, «нападали на нижних чинов», в 48 — «сопротивлялись арестованию виновных или насильно освобождали задержанных», в 126 — по казенной терминологии — «буйствовали при укрощении неповиновавшихся».

Из многочисленных столкновений между крестьянами и усмирителями наибольшее значение имели кандеевское и безднинское.

Селение Кандеевка Керенского уезда Пензенской губернии, вместе с селением Черногай Чембарского уезда той же губернии, стало центром серьезных волнений, охвативших несколько смежных уездов Пензенской и Тамбовской губерний. Тысячи крестьян из нескольких десятков сел собирались в Кандеевке и Черногае. Как утверждал предводитель дворянства, по деревням с криками: «Воля! Воля!» развозилось красное знамя; крестьяне объявляли: «Земля вся наша! На оброк не хотим, работать на помещика не станем».3 Во главе движения стоял крестьянин Леонтий Егорцев; он призывал не верить полиции, дворянам, даже самому «царскому послу» (генералу свиты Дренякину, кровавому усмирителю пензенских крестьян). Егорцев в духе требований крестьянства толковал манифест 19 февраля. Сопротивление крестьян полиции и войскам в Черногае и Кандеевке было исключительно смелым и упорным. Войска стреляли в народ (10 апреля в Черногае, 18 апреля в Кандеевке). Было немало убитых и раненых. Из арестованных в Кандеевке крестьян 108 были сосланы в Сибирь на каторгу и поселение.

Село Бездна Спасского уезда Казанской губернии было центром движения крестьян также нескольких уездов Казанской, Самарской и Симбирской губерний. Здесь среди крестьян распространено было убеждение, что они получили право собственности на все земли и леса, даже на хлебные запасы помещиков. Крестьянин села Бездна Антон Петров, понимая и истолковывая в свете народных чаяний «Положения» 19 февраля, поддерживал в крестьянах дух неповиновения и призывал их не исполнять барщины, не слушаться начальства и помещиков, не платить оброков. Движение в этом районе кончилось расстрелом войсками 12 апреля, по приказу царского посланца графа Апраксина, толпы крестьян, отказавшейся выдать усмирителям Петрова. По официальным данным, убитых и умерших от ран насчитывалось 91 человек, раненых — 874 (врач, лечивший больных, насчитал более 350 пострадавших). Осужденный «по законам военного времени», Антон Петров был расстрелян.

Народные волнения 1861 года, кроме крепостного крестьянского населения помещичьих имений, охватили «освобождаемых» крепостных рабочих на Урале (главным образом в Пермской губернии) и в некоторых центральных

31

губерниях.1 В рабочих выступлениях интересы чисто крестьянского характера переплетались с требованиями, отражавшими особые условия жизни тружеников промышленности (борьба за повышение заработной платы и т. д.). Большого внимания заслуживает движение весной 1861 года на заводах Мальцова в Калужской губернии, в котором ярко проявилось растущее самосознание рабочих, их независимое поведение по отношению к надменному и наглому заводчику-феодалу.

<Иллюстрация:>

«Русская кровь льется!». Статья А. И. Герцена. 1861.

Борьба крестьян против проводившейся крепостниками реформы и зверское подавление правительством массового движения всколыхнули широкие круги демократической интеллигенции. Революционно-демократическое движение, нараставшее с середины 50-х годов, поднимается на значительно более высокую ступень.

*

Характер реформы 19 февраля не мог не встретить самого резкого осуждения и возмущения со стороны революционно-демократических кругов.

«Внутреннее обозрение» мартовской книги «Современника» за 1861 год начиналось следующими многозначительными словами: «Вы, читатель, вероятно, ожидаете, что я поведу с вами речь о том, о чем трезвонят, поют, говорят теперь все журналы, журнальцы и газеты, т. е. о дарованной крестьянам

32

свободе. Напрасно. Вы ошибетесь в ваших ожиданиях. Мне даже обидно, что вы так обо мне думаете».1 В таком демонстративном уклонении от освещения вопроса, занимавшего все умы, заключалась достаточно понятная и красноречивая отрицательная, осуждающая оценка.

На протяжении 1861 года лагерь «Современника» и близких к нему элементов дал, однако, развернутую оценку реформы 19 февраля в ряде документов: в нелегальных прокламациях Чернышевского и Шелгунова, в заграничной брошюре Н. Серно-Соловьевича и др. В начале 1862 года Чернышевский в статье, которую он безуспешно пытался провести через цензуру («Письма без адреса»), заявил: «... результат <реформы> оказался такой, что изменены были формы отношений между помещиками и крестьянами с очень малым, почти незаметным изменением существа прежних отношений» (X, 99).

То же самое, по существу, выразил на страницах вольного «Колокола» Огарев в серии статей «Разбор нового крепостного права...»:

«Старое крепостное право заменено новым.

«Вообще крепостное право не отменено.

«Народ царем обманут!».2

Только что упомянутые прокламации подводят к вопросу о подпольной революционной работе, которую развертывали представители передовой демократической общественности, группировавшиеся вокруг Чернышевского и «Современника».

План широкой прокламационной кампании, рассчитанной на крестьянство, армию, прогрессивную интеллигенцию, был важным практическим шагом нелегальной революционной деятельности, задуманным Чернышевским и небольшой группой его единомышленников в то время, когда завершалась подготовкой и начала осуществляться крестьянская реформа, когда возбуждение как в народной массе, так и в среде демократической интеллигенции достигло особенной остроты.

Первой по времени была прокламация Н. Г. Чернышевского, адресованная барским крестьянам. Она была совсем подготовлена к печати, но не напечатана и попала в руки властей в рукописном виде. Она представляет огромный интерес, как формулировка позиции и стремлений наиболее передового демократического революционного круга в ответственнейший исторический момент.

Воззвание «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» содержало яркий и беспощадный разбор крестьянской реформы, из которого делался вывод: «... не к воле, а к тому оно идет, чтобы в вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней». Воззвание раскрывало крестьянам причину такого исхода дела — теснейшую связь между царем и помещиками: «что он, что они — всё одно»; манифест выпущен царем «только для обольщения», т. е. для обмана народа. В популярной форме в прокламации излагались основы желательного демократического устройства общества: «... чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и чтобы суд был праведный, и ровный всем был бы суд, и бесчинствовать над мужиком никто не смел, и чтобы пачпортов не было и подушного оклада не было, и чтобы рекрутчины не было». Воззвание указывало на восстание народа как на путь к достижению такого устройства. Оно призывало

33

«Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Список прокламации

Н. Г. Чернышевского, сделанный рукой М. Л. Михайлова. 1861.

34

готовиться к восстанию, для чего рекомендовало устанавливать согласие между барскими (помещичьими), государственными и удельными крестьянами, привлекать к народному делу солдат, привлекать и «офицеров добрых», которые «за народ стоять будут».1 Прокламация предупреждала против выступлений до завершения революционной подготовки и предлагала ждать сигнала от народных «доброжелателей» (Чернышевский, VII, 517—524).

Забота о привлечении на сторону народа армии, нашедшая выражение в прокламации Чернышевского, побудила подготовить специальное воззвание к солдатам. Прокламацию «Русским солдатам от их доброжелателей поклон» написал (видимо, в марте 1861 года) Н. В. Шелгунов. Здесь также разоблачалась реформа 19 февраля: «это воля не настоящая, так только по губам помазали»; предсказывались «смуты и неудовольствия» в народе, и солдаты призывались не идти против крестьян.2 И эта прокламация не могла быть напечатана. Но в том же году Шелгунов написал листок «К солдатам», который удалось опубликовать и распространить; в нем Шелгунов призывал солдат не исполнять «преступных приказаний царя», не стрелять в народ, «когда тот восстанет».3

Весной 1861 года Шелгуновым же было написано пространное воззвание «К молодому поколению» — к русской демократической молодежи. Друг и соратник Шелгунова, также сотрудник «Современника», поэт-революционер М. Л. Михайлов отвез прокламацию, без сомнения выражавшую также его мысли и стремления, для издания в Лондон к Герцену и позднее, накануне нового учебного года, организовал ее распространение в Петербурге и провинции. Вскрывая антинародный характер крестьянской реформы и всей правительственной политики, прокламация подробно обосновывала программу широкого демократического преобразования родины. Автор находил, что Александр II «уступкой народу» еще может «поправить беду», но сам же подчеркивал, что правительство ненадежно, что оно «готово испортить всё будущее всей страны», и, по существу, высказывался против целесообразности сохранения царской власти: «Нам нужен не император, помазанный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина...». Воззвание заявляло решимость призвать революцию на помощь народу; «... мы не испугались бы..., — писал Шелгунов, — если для осуществления наших стремлений... пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков». Воззвание подсчитывало силы народной России: «народная партия из молодого поколения всех сословий», войско, 23 миллиона «освобожденного народа», вообще «все угнетенные, все, кому тяжело нести крестную ношу русского произвола». Обращаясь непосредственно к «молодому поколению», оно призывало его говорить «чаще с народом и с солдатами», увеличивать число прозелитов, число кружков, искать вожаков, способных и готовых на всё, — «да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны тени мучеников 14 декабря!».4 С точки зрения практической, злободневной политической агитации не имела прямого значения характерная для мировоззрения автора теоретическая часть его прокламации, написанная под несомненным влиянием воззрений Герцена. Она посвящена горячей защите принципов утопического «русского», общинного крестьянского социализма.

35

Важным памятником общественного возбуждения послереформенных месяцев являются нелегальные листки «Великорусс». Авторы их в точности неизвестны. К группе их издателей принадлежали или были с нею связаны, по имеющимся сведениям, В. А. Обручев, братья Лугинины (в том числе известный в будущем русский химик В. Ф. Лугинин). Обручев был близок к Чернышевскому, который, как можно предполагать, сам имел известное отношение к этому политическому начинанию. Подобно остальным революционным воззваниям 1861 года, «Великорусс» признавал полную непригодность реформы 19 февраля. Он настаивал на новом разрешении крестьянского вопроса — приблизительно в духе аграрных требований, излагавшихся в ряде предреформенных статей Чернышевского. Наряду с этим «Великорусс» требовал коренных изменений в государственном порядке ответственности министров, свободы печати и исповеданий, областного самоуправления и т. д. «Великорусс» отстаивал право наций на самоопределение, прежде всего освобождение Польши.

<Иллюстрация:>

«Что нужно народу?». Статья Н. П. Огарева. 1861.

Для составления конституции «Великорусс» считал обязательным созыв свободно избранных «представителей русской нации». Он заявлял о том, что считает законность и существующую династию вещами несовместимыми, и давал понять, что сочувствует установлению республики. Вместе с тем в интересах «политического воспитания массы» (чтобы рас крыть «глаза людям, питающим ошибочную надежду на династию»),

36