- 695 -

Тютчев

1

Федор Иванович Тютчев родился 23 ноября (5 декабря нов. ст.) 1803 года в культурной дворянской семье старинного рода и среднего достатка. Детство поэта прошло в родовом имении Овстуг, Орловской губернии, и в Москве. Воспитывался Тютчев сперва дома под руководством поэта и переводчика С. Е. Раича, а с 1818 года — в Московском университете, который окончил в 1821 году.

Стихи Тютчев начал писать с детства. Четырнадцати лет от роду он был избран сотрудником Общества любителей российской словесности, пятнадцати лет начал печататься.

Через несколько месяцев после окончания университета Тютчев переехал в Петербург, поступил на службу в Коллегию иностранных дел и почти сразу получил назначение в русское посольство в Баварии. В середине 1822 года Тютчев уехал в Мюнхен. Ему в это время было восемнадцать лет. С небольшими перерывами он оставался вне России двадцать два года и вернулся в Россию уже в сорокалетнем возрасте.

В Мюнхене Тютчев служил пятнадцать лет, сперва «причисленным к миссии сверх штата», потом младшим секретарем миссии. По жене, урожденной графине Ботмер (Тютчев женился в 1826 году), у него установились близкие связи с баварской аристократией. Человек исключительного ума, необычайного остроумия, феноменальной памяти и жадного интереса к знанию, Тютчев блистал в придворном, дипломатическом и светском кругу, как и в ученом и литературном мире Мюнхена — в ту пору одного из заметных центров европейской культуры. Гейне называл Тютчева лучшим из своих мюнхенских друзей,1 а Шеллинг отзывался о Тютчеве как о «превосходном и образованнейшем человеке, общение с которым всегда доставляет удовольствие».2

В Мюнхене Тютчев окунается в атмосферу немецкой романтической философии и романтической поэзии. Это не значит, однако, что Тютчев, оторвавшись от России, идет в своем развитии «немецкими путями», никак не связанными с русской культурой. Интересы и стремления Тютчева были связаны с тенденциями нарождавшегося в кружке «любомудров» русского философского романтизма. Поэты-любомудры стремились создать философскую лирику на основе романтической метафизики и эстетики.3 Тютчев был и лично близок к любомудрам: В. Ф. Одоевский, С. П. Шевырев,

- 696 -

М. П. Погодин в начале 20-х годов входили в литературный кружок С. Е. Раича, связей с которым Тютчев не терял; с Погодиным же Тютчев был дружен еще в университете.

В 1837 году Тютчев был назначен старшим секретарем русской миссии в Сардинском королевстве и переехал из Мюнхена в Турин. Здесь в 1838 году умерла его жена; в следующем году он женился вторично. Его вторая жена, рожденная баронесса Пфеффель, также принадлежала к баварской аристократии.

Жизнь в Турине после Мюнхена казалась Тютчеву крайне скучной, и он рвался оттуда, хотя и признавал, что «как место, как служба, как заработок, Турин несомненно один из лучших служебных постов». Не прошло года, как он был назначен поверенным в делах при Сардинском дворе, так как посол был отозван в Россию. Через год Тютчев потерял эту должность. Получив отказ в просимом отпуске, он самовольно уехал из Турина на неопределенный срок, за что был уволен от службы и лишен камергерского звания.

С 1839 по 1844 год Тютчев вновь живет в Мюнхене, уже в качестве частного лица, без определенного положения.

К 20—30-м годам относятся такие выдающиеся произведения тютчевской лирики, как «Весенняя гроза», «Бессонница», «Сон на море», «Mal’aria», «Цицерон», «Silentium!», «Как над горячею золой», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Сумерки», «Нет, моего к тебе пристрастья», «Сижу задумчив и один», «Как ни гнетет рука судьбины» и др. Но печатался Тютчев во второстепенных, малоизвестных изданиях (главным образом в альманахах и журналах своего учителя С. Е. Раича) и, оторванный от России, почти совершенно не был известен в это время даже в литературных кругах.

В 1836 году Тютчев переслал в Петербург рукописное собрание своих стихотворений. Они попали через Вяземского к Жуковскому и Пушкину. Все три поэта по достоинству оценили стихи, и Пушкин напечатал в двух томах своего «Современника» целый цикл из 24 стихотворений Тютчева под общим заголовком «Стихотворения, присланные из Германии». Но и это собрание лучших стихотворений Тютчева, напечатанное в журнале Пушкина, не заставило заговорить о Тютчеве — в печати, по крайней мере. Достаточно сказать, что в полном собрании сочинений Белинского Тютчев упоминается один раз — в подстрочном примечании, где перечислены мелкие поэты пушкинской поры: Ротчев, Тютчев, Маркевич, Вердеревский, Раич (VII, 516).

Осенью 1844 года Тютчев с семьей переехал в Россию. Он был снова зачислен в министерство иностранных дел, с возвращением звания камергера, в 1846 году назначен чиновником особых поручений при государственном канцлере, в 1848 году — старшим цензором при особой канцелярии министерства иностранных дел.

Служебная деятельность Тютчева с этого времени сводится главным образом к рассмотрению — для разрешения или запрета — иностранных изданий, ввозимых в Россию. В 1858 году Тютчев был назначен председателем «комитета ценсуры иностранной» и в этой должности служил до конца жизни.

Переезд в Россию на первых порах не увеличил литературной известности Тютчева, так как Тютчев на протяжении 40-х годов почти не писал стихов и совершенно перестал печататься. Он всегда ощущал себя дилетантом, печатать свои стихотворения не стремился, в беседах даже с близкими ему по духу и ценимыми им поэтами «тщательно избегал не только

- 697 -

разговоров, но даже намеков на его стихотворную деятельность»1 Стихи, напечатанные Пушкиным в «Современнике», забылись, да и печатались они с инициальной подписью «Ф. Т.» и «Ф. Т—в». Вновь обратил внимание читателей на Тютчева другой великий русский поэт.

В 1850 году в «Современнике» появилась статья Некрасова «Русские второстепенные поэты», посвященная преимущественно поэзии Тютчева (и здесь еще называемого «Ф. Т.» и «Ф. Т—в»). Это была первая статья о Тютчеве. Некрасов решительно относит талант Тютчева к «русским первостепенным поэтическим талантам», видя главное его достоинство «в живом, грациозном, пластически-верном изображении природы».2

С того же 1850 года Тютчев начинает печататься, преимущественно в погодинском «Москвитянине», а в 1854 году выходит первое собрание его стихотворений, сперва в виде особого приложения к «Современнику», а потом и отдельно. Издание было выпущено по инициативе и под редакцией Тургенева; Тютчев, дав Тургеневу согласие на выпуск сборника, не принял в его подготовке никакого участия. То же повторилось и со вторым и последним прижизненным собранием 1868 года (его редактировали сын и зять поэта).

После публикации стихотворений Тютчева в «Современнике» там же появилась статья Тургенева «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева», в которой Тютчев ставился «решительно выше всех его собратов», современных русских поэтов.

Издание 1854 года вызвало несколько рецензий и отзывов, и только с этого времени Тютчев становится известен вне узкого литературного круга.

Пятидесятые годы были для Тютчева годами высшего творческого подъема, связанного с сильными душевными переживаниями.

В 1850 году, когда Тютчеву было 47 лет, он сблизился с Е. А. Денисьевой, девушкой 24 лет, племянницей и воспитанницей инспектрисы Смольного института, в котором учились две дочери Тютчева. Связь продолжалась 14 лет, до самой смерти Денисьевой. Принадлежность Денисьевой к высшему обществу, рождение трех детей придали связи широкую и скандальную огласку. Тютчев, по словам его сына, «не обращает внимания на выражаемые ему двором неудовольствия, смело бравирует общественным мнением...».3 Смерть Денисьевой от туберкулеза в 1864 году была, вероятно, самым трагическим событием в жизни Тютчева.

В последнее десятилетие своей жизни Тютчев часто болел. На новый 1873 год Тютчев вышел из дому с визитами — и был привезен домой разбитым параличом. Он прожил еще полгода. После двух новых ударов, 15 июля 1873 года Тютчева не стало.

2

Политические взгляды Тютчева в студенческие годы носили характер умеренного либерализма. На оду Пушкина «Вольность» Тютчев отозвался в 1820 году стихотворением «К оде Пушкина на вольность». Тютчев приветствует Пушкина за его смелое выступление в защиту свободы. Фразеология стихотворения Тютчева характерна для гражданской лирики 20-х годов, для декабристской поэзии («огонь свободы», «звук цепей», «рабства пыль», «чела бледные царей», «тираны закоснелые» и т. п.).

- 698 -

Но резкость, с которой Пушкин стремится «на тронах поразить порок», смущает Тютчева. Он советует поэту «граждан не смущать покоя и блеска не мрачить венца» и заканчивает стихотворение словами:

Певец! Под царскою парчою

Своей волшебною струною

Смягчай, а не тревожь сердца!1Политические взгляды Тютчева оставались либеральными и в начале заграничного пребывания. М. П. Погодин, университетский товарищ Тютчева, видевшийся с ним летом 1825 года, записывает его слова: «В России канцелярии и казармы. Все движется около кнута и чина».2

К середине 20-х годов относится несколько эпиграмм и анакреонтических песен Тютчева с антирелигиозным оттенком. Для тютчевского «вольномыслия» 20-х годов показательно стихотворное подражание отрывку из «Путевых, картин» Гейне. Здесь поэт, «ратник свободы», приветствует «счастливейшее племя» будущего, которое расцветет под солнцем свободы.

На восстание декабристов Тютчев отозвался стихотворением половинчатым и противоречивым. Декабристы в его глазах «вероломны» и осуждены приговором народа. Они — «жертвы мысли безрассудной». Но самодержавие названо, как и в поэзии декабристов, «самовластьем». Самодержавная Россия впервые предстает здесь в мрачных образах «вечного полюса», «вековой громады льдов», «зимы железной» — образах, как увидим дальше, имеющих особое значение в поэзии Тютчева.

Двойствен отклик Тютчева и на другое революционное событие начала царствования Николая I — на польское восстание 1831 года. Тютчев приветствует подавление восстания во имя «целости и покоя» России, но при этом резко отмежевывает русский народ от царских «рабов», «янычар» и «палачей»: «Не за коран самодержавья кровь русская лилась рекой». Ликвидация восстания связана, по Тютчеву, с идеалами «просвещения» и «свободы». И тут же существенная для будущей политической концепции Тютчева идея России как «всеславянского царства», стремящегося

Славян родные поколенья

Под знамя русское собрать

И весть на подвиг просвещенья

Единомысленных, как рать.(«Как дочь родную

на закланье»).Свои политические идеи Тютчев продумывает и приводит в систему, повидимому, в 30-е годы. В 40-е годы, когда Тютчев перестает печатать стихи и, видимо, не пишет их, он выступает на поприще политической публицистики. В 1844 году он выпускает в Германии брошюру «Россия и Германия», в 1849 году в Париже выходит его брошюра «Россия и революция», в следующем году в «Revue des Deux Mondes» появляется его статья «Папство и римский вопрос». Все эти работы написаны на французском языке. Тютчев имел намерение включить их как главы в книгу «Россия и Запад», конспект которой, относящийся к 1849 году, сохранился среди его бумаг. Но книга не была написана.

Как и славянофилы, Тютчев исходит из противопоставления России и Запада, как разных миров, с разными устоями и разной жизнью. Запад не

- 699 -

знает цельности и единства России, которые объясняются подлинно христианским характером русского народа. Основа нравственной природы его, по мнению Тютчева, — чувство смирения, способность к самоотвержению и самопожертвованию, на которых зиждится истинно христианское, православное братство. В нем нет «простора личной свободе».1

Культ личности и ее прав — утверждает Тютчев — это западный культ, по существу, антихристианский, ибо «человеческое я, предоставленное самому себе, противно христианству по существу».2 На Западе вместо духа смирения — дух гордости и высокомерия, вместо братства — междоусобная борьба лиц и сословий, эгоистически бьющихся за свои права и преимущества. Право, государственность и религия Запада основаны на принципе индивидуализма. Крайнее выражение этого принципа, «апофеоз человеческого я», есть, по мнению Тютчева, дух революции. Единственная подлинная сила, противостоящая революции, — это Россия. «Давно уже в Европе существуют только две действительные силы — революция и Россия, — пишет Тютчев в 1848 году. — Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу».3

Свои идеи Тютчев развивал одновременно с первыми славянофилами и независимо от них. Он оказал на них несомненное влияние. Зять и биограф Тютчева, славянофил И. С. Аксаков, отмечает существенные черты, отличавшие Тютчева от славянофилов, но не в сфере идей, а в характере отношения между этими идеями и укладом жизни: «...все „национальные идеи“ Тютчева, — пишет И. С. Аксаков, — представлялись обществу чем-то отвлеченным (чем, повидимому, они в нем и были отчасти), делом мнения..., а не делом жизни...; они не видоизменяли его привычек, не пересоздавали его частного быта, не налагали на него никакого клейма ни партии, ни национальности...».4

Отношение Тютчева к православию, за которое он так ратовал в своей публицистике, требует не меньших оговорок. Тютчев был, по словам И. С. Аксакова, «совершенно чужд, в своем домашнем быту, не только православно-церковных обычаев и привычек, но даже и прямых отношений к церковно-русской стихии».5 До ужаса боявшийся тоски и скуки, он по-школьнически убегал с дворцовых молебствий, на которых должен был присутствовать по званию камергера. Его религиозная вера сомнительно характеризуется Аксаковым, как «вера, признаваемая умом, призываемая сердцем, но не владевшая ими всецело, не управлявшая волею, недостаточно освящавшая жизнь, а потому не вносившая в нее ни гармонии, ни единства...».6 Многие сохранившиеся остроты Тютчева для человека подлинно религиозного должны были звучать кощунственно: «Вам словно сообщили, что умер бог»; «Надо сознаться, что должность русского бога — не синекура»; «Бьюсь об заклад, что в день Страшного суда в Петербурге найдутся люди, делающие вид, что не подозревают этого»; «Будь я полугодовой мертвец, я не преминул бы воскреснуть как можно быстрей, чтобы быть свидетелем того, что происходит и произойдет» и т. п.

И в поэзии Тютчева, если не говорить о его программно-публицистических стихотворениях, специфически церковные воззрения не сказались. Религиозные настроения его поэзии — это настроения романтического пантеизма,

- 700 -

которые чередуются с настроениями глубокого скептицизма, особенно вескими в поздних стихотворениях.

В 40-е годы могущество и процветание России выражалось для Тютчева прежде всего в крепости и силе русского монархического государства. Назревавшие с начала 50-х годов внешнеполитические конфликты сперва вызывают у Тютчева мечтания о «венце и скиптре Византии». Но неудачи Крымской войны быстро отрезвляют Тютчева. Он пишет жене: «В конце концов это только справедливо, и было бы даже неестественно, чтобы тридцатилетний режим глупости, развращенности и злоупотреблений мог привести к успехам и славе».

Для умершего Николая I Тютчев находит только такие слова:

Не богу ты служил и не России,

Служил лишь суете своей,

И все дела твои, и добрые и злые, —

Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:

Ты был не царь, а лицедей.(«Эпитафия Николаю I»).

В 1857 году Тютчев пишет записку «О цензуре в России», в которой настаивает на максимальной цензурной свободе. Он и в своей служебной цензорской деятельности стремился держать «не арестантский, а почетный» караул, «у мысли стоя на часах». Он говорил министрам горькие истины «об управлении печатью, не обладающем ни умом, ни честностью», в Совете по делам печати постоянно оказывался в оппозиции и горько сетовал на материальную невозможность бросить службу.

В более поздних письмах Тютчев постоянно возвращается к мысли о неизбежности крушения существующего порядка вещей. Для поздних лет Тютчева характерно постоянное ощущение грядущей катастрофы. «Я сознаю, — пишет он, — как тщетны все отчаянные усилия нашей бедной человеческой мысли разобраться в том ужасном вихре, в котором погибает мир... Да, действительно мир рушится, и как не потеряться в этом страшном крушении?».1 Такие высказывания обычны в письмах Тютчева.

Эти тревожные, «апокалиптические» ощущения резко отличают настроения Тютчева от типических настроений защитников существующего строя, в том числе и славянофилов, с которыми он и в старости в основном солидаризуется по вопросам политической программы, хотя и презирает их узость и доктринерство. Он пишет жене о каком-то «славянском обеде» «...я не присутствовал..., чтобы не подвергаться скуке слышать бесполезное и смешное пережевывание тех общих мест, которые тем более мне опротивели, что я сам этому содействовал».2

3

Современная Тютчеву критика раньше всего оценила его как поэта природы — и это понятно. В русской литературе до Тютчева не было автора, в поэзии которого природа играла бы такую роль. Природа входит в поэзию Тютчева как основной объект художественных переживаний.

При этом сила Тютчева отнюдь не в особой зоркости пейзажиста. Явления природы, попадающие в поле его зрения, сравнительно немногочисленны. Тонкие детали вкраплены в стихотворения редко, поэтому они

- 701 -

приметны, и критики давно уже восхищаются всё теми же меткими наблюдениями: «Зеленеющие нивы зеленее под грозой», «Вдруг ветр повеет теплый и сырой», «Лишь паутины тонкий волос висит на праздной борозде». Можно отметить сравнительно бо́льшую детальность изображения природы во второй половине творческого пути Тютчева, но для всего его творчества характерна немногочисленность деталей, устремление внимания не на описание отдельных предметов и явлений, а на передачу эмоций, возбуждаемых природой и переносимых на нее же в качестве своего рода эмоционального ореола.

Обобщенность восприятия отличает Тютчева от таких прославленных мастеров пейзажа в русской поэзии, как Некрасов или Фет. Тютчев часто говорит о цветах, но у него отсутствуют конкретные названия цветов, за исключением традиционной розы и (в одном стихотворении) гвоздики. Тютчев говорит о нивах, но никогда не называет ни одного злака.

Можно сказать, что поэтическая мысль и чувство Тютчева возбуждаются лишь ограниченным кругом явлений природы, и притом это явления очень общего характера: свет и тьма, тепло и холод, шум и безмолвие, движение и покой... Свет, тепло и тишина обычно вызывают ощущение блаженства, и в творчестве Тютчева на всем его протяжении мы видим устойчивый образ «блаженной природы».

Тютчевский «блаженный» мир, как правило, — летний и южный мир:

Лавров стройных колыханье

Зыблет воздух голубой,

Моря тихое дыханье

Провевает летний зной,

Целый день на солнце зреет

Золотистый виноград,

Баснословной былью веет

Из-под мраморных аркад.(«Вновь твои

я вижу очи»).В ряде стихотворений перед нами всё та же картина: на лазурном небе «солнце светит золотое», летний зной умеряется тихим ветром, веяньем моря, дыханьем «высей ледяных», тенью деревьев, сумраком грота, прохладой фонтана. Этот мир погружен в тишину, нарушаемую или вернее подчеркнутую тихими, мелодичными звуками: далекий колокольный звон, шелест листьев, плеск фонтана, пенье волн (волны у Тютчева всегда поют: «Окликалися ветры и пели валы», «Месяц слушал, волны пели», «И я заслушивался пенья Великих средиземных волн», «И слово русское, хоть на одно мгновенье Прервало для тебя волн средиземных пенье». Ср. «тезисную» формулировку: «Певучесть есть в морских волнах»).

Это — мир, застывший в дремотном блаженстве. Таким представляется он еще в раннем стихотворении «Слезы» (1823):

Люблю смотреть, когда созданья

Как бы погружены в весне,

И мир заснул в благоуханьи,

И улыбается во сне!..Дремотное блаженство природы и сливающейся с ней души поэта — один из лейтмотивов поэзии Тютчева.

Вечер в стихотворениях этого эмоционального тона — прежде всего освобождение от томительного зноя, замирание света и звука, наступление блаженной тишины и восторг перед целительным сумраком, погружающим душу в полудремотное забвенье.

- 702 -

С образами дня и вечера гармонирует и образ ночи. В «ночных» стихотворениях той же тональности ночь, как и день, теплая, светлая и тихая, но не мертвенно-безмолвная, а с приглушенным мерным звуком, «дальним гулом». Еще обязательнее, чем этот гул, лунный свет. Это ночь столь же красочная и того же колорита, как и «день лазурно-золотой», — только, конечно, в тонах, смягченных лунным светом:

Как сладко дремлет сад темнозеленый,

Объятый негой ночи голубой,

Сквозь яблони, цветами убеленной,

Как сладко светит месяц золотой!..(«Как сладко дремлет»).

Для стихов этого цикла характерны и особая «сладкозвучная» фонетика, и особые эпитеты, такие, как «блаженный», «благодатный», «благовонный», «золотой», «сладостный», «волшебный», «очарованный», и в особенности «тихий», «светлый» и «теплый». Последние эпитеты связаны, конечно, с особой эмоциональной оценкой света, тепла и тишины, но это не простые прилагательные, утверждающие данные качества, — это эпитеты, в которых эмоциональность преобладает над предметным смыслом (ср. «тихая лазурь», «сумрак тихий» и т. п.); таково же употребление эпитетов «лазурный», «воздушный», «легкий» и многих других.

Традиции этой линии тютчевской лирики лежат в поэзии Жуковского и Батюшкова. Для стиля обоих поэтов характерно превращение качественных характеристик объективного мира в эмоциональные характеристики. Жуковскому в особенности свойственно превращение пейзажа в «пейзаж души». От Батюшкова идет у Тютчева гедонистическое восхищение «южным» миром, создание эмоциональных оценок путем нагнетания «сладостных» эпитетов, стремление к благозвучию, основанному на подборе плавных звуков.

Поэзия Тютчева — поэзия контрастов. Светлому миру гармонического наслаждения в ней противопоставлен мрачный мир холода, тьмы и мертвенной неподвижности. Противопоставлен не только в творчестве Тютчева в целом, но в ряде стихотворений, темой которых является именно контраст между «светлым» и «мрачным» краем. Это противопоставление не только погоды и сезона, но именно края; это тема севера и юга. В то же время это и тема зимы и лета, ибо север в поэзии Тютчева дается зимой или поздней осенью, юг — весной или летом.

Север — царство тьмы, «киммерийской грустной ночи» (Киммерия, по Гомеру, — страна, куда никогда не доходят солнечные лучи). Как и «юг блаженный», этот край, его жизнь, его природа характеризуются стойкими эпитетами: мрачный, грустный, немой, пустынный, бесцветный, мертвенный, безлюдный, безыменный, бедный, скудный, угрюмый и т. п.

Конкретными деталями стихи о севере значительно беднее, чем стихи о юге: «свинцовый небосклон», «снег обильный», «царство вьюги», «морозный туман», «оледенелая река». Природу севера Тютчев стремится показать как пустынную, безмолвную, бесцветную: «Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья, Жизнь отошла...». Живительному началу противопоставлено мертвящее: «мертвенный покой», «сон полумогильный». Север в поэзии Тютчева — как бы символ угасания жизни. Северный, зимний мир — оледенелый, оцепенелый. Отсюда тема жизни, замороженной и таящейся лишь в глубине, тема весны, расколдовывающей природу от зимних чар. При этом часты прямые психологические аналогии: ключа под леденеющим потоком и ключа жизни «подо льдистою корой»,

- 703 -

«в груди осиротелой, убитой хладом бытия»; природы, пробуждающейся от зимнего сна, и пробуждения души, и т. п.

Образ мрачного севера связан у поэта с образом столицы империи — Петербурга:

О север, север-чародей,

Иль я тобою околдован?

Иль в самом деле я прикован

К гранитной полосе твоей?(«Глядел я,

стоя над Невой»).Стихотворение начинается словами: «Глядел я, стоя над Невой...». Значит, гранитная полоса — это барьер набережной Невы. Но эта архитектурная деталь Петербурга представляется поэту атрибутом «севера-чародея».

Петербург — столица царства тьмы и холода. Мы уже отмечали, что в раннем стихотворении «14 декабря 1825» царская Россия представлена в образе «вечного полюса». И с тем же образом полюса связан Петербург во французском стихотворении Тютчева 1848 года, где на другом языке повторяются характерные образы оледенения, безжизненности, нависшего неба, ранней темноты, снежной пыли на гранитных набережных. Стихотворение кончается строчкой: «Le pôle attire à lui sa fidèle cité» («Полюс притягивает к себе свой верный город»).

Здесь сказывается характерное для Тютчева несоответствие между его декларативными политическими идеями и воплощенными в его поэзии эмоциями.

Императорскую Россию Тютчев всегда показывает, как царство холода и мрака. В конце 40-х годов, когда Тютчев писал свои политические статьи, защищающие монархический строй России, он создавал и такие произведения, как стихотворение «Русской женщине», впоследствии процитированное Добролюбовым в его знаменитой статье «Когда же придет настоящий день?» с таким отзывом: «...безнадежно-печальные, раздирающие душу предвещания поэта, так постоянно и беспощадно оправдывающиеся над самыми лучшими, избранными натурами в России...».1

4

«Дивный сон» и «сон полумогильный», «торжественный покой» и «мертвенный покой» — хотя и резко противопоставлены в поэзии Тютчева, но это всё же лишь два аспекта неподвижного, статического мира. Но для поэзии Тютчева более существен динамический аспект мира.

Тютчев любит показывать переходные состояния между светом и тьмою, теплом и холодом — состояния, как бы совмещающие противоположности уходящего света и надвигающейся тьмы.

Рядом с днем и ночью, с летом и зимой в поэзии Тютчева излюблены переходные времена суток и года: утро и вечер, весна и осень. И в вечере показывается замирание шума, спад жары, сумеречный свет — полусвет-полутьма. В стихах об утре Тютчев настойчиво возвращается ко времени, когда первые лучи света разгоняют ночной мрак (например «Альпы», «Декабрьское утро», «Восход солнца», «Вчера в мечтах обвороженных», — последнее стихотворение начинается «с последним месяца лучом» и кончается

- 704 -

первым лучом утра). Весну Тютчев любит изображать в ее первых днях, когда еще не ушла зима (ср. стихотворения: «Весенние воды», «Еще земли печален вид, А воздух уж весною дышит», «Зима недаром злится», «И в божьем мире то ж бывает»). Осень дается на фоне уходящего лета или наступающей зимы. Лето и зима для Тютчева — некие стойкие символы; весна и осень воспринимаются в их движении между летом и зимой и изображаются на разных этапах. Дело тут не в тонкости и своеобразии наблюдений, а в том, что эти наблюдения даются как приметы постепенного движения от ранней весны или осени к поздней.

Это стремление улавливать процесс изменения в природе — новое и важное достижение русской лирики, которому в дальнейшем у Тютчева будут учиться и поэты и прозаики.

В поэзии Тютчева рядом с образом мира в покое дан образ мира в грозе и буре, и этот образ особенно значителен и связан с основными психологическими и философскими темами поэзии Тютчева.

В ранних стихах Тютчева образ грозы дан как образ, восхищающий и поднимающий душу своим веселым буйством. Особенно характерно в этом отношении знаменитое стихотворение «Люблю грозу в начале мая» (конца 20-х годов) с «молодыми раскатами», «как бы резвяся и играя» грохочущего грома, которому «вторит весело» «и гам лесной, и шум нагорный»; стихотворение завершается смехом «ветреной Гебы». Эта гроза происходит еще в знакомом нам «светлом мире»: гром грохочет «в небе голубом» и солнце золотит нити дождя. Близка по настроению картина буйных вод в весеннем разливе («Весенние воды», 1830) или морской волны, мчащейся к берегу «в бурном беге», «с веселым ржаньем» («Конь морской», 1830).

В более поздних стихах изображение грозы или бурных вод лишается «светлой» окраски. Мир грозы и бури дается в основном ночью, и это опять особый образ ночи у Тютчева рядом с «лазурной» и «мертвенной» ночью. Это ночь грозовая, пронизанная молниями, оглашаемая воем ночного ветра, обрисованная сильными акустическими образами, с сохранением часто и цветовой колоритности.

В картине грозовой ночи Тютчев особенно выделяет стихию «огня, пламя ночных молний. Два стихотворения («Не остывшая от зною», 1850; «Ночное небо так угрюмо», 1865) говорят о грозовых зарницах, как носителях небесного пламени, как бы символизирующего демоническое начало в природе («Как демоны глухонемые, Ведут беседу меж собой»).

Аналогичен образ солнечного пламени. Знойный день с багровыми лучами палящего солнца и грозовая ночь, «не остывшая от зною», — в таком же соответствии как «лазурно-золотой» день и «лазурная ночь». Цикл стихов о грозе и буре обнаруживает в поэте необычайную силу мятежной страсти и тягу к роковому, стихийному, трагическому, к хаотическим стихиям природы и человеческой души.

С образами вихря, грозы, бури связаны в поэзии Тютчева темы рока («Могучий вихрь людей мятет»), любовной страсти, «роковых минут» человеческой истории («Средь бурь гражданских и тревоги»).

Некоторые стихотворения построены, как прямые аналогии «грозовых» явлений природы и души. Типично стихотворение «В душном воздуха молчанье», где предгрозовая духота и гроза сопоставлены со страстным женским томлением, разрешающимся слезами.

Тема «рока» развивается в поэзии Тютчева в основном независимо от темы «блаженного мира», выявляя различные настроения поэта, но

- 705 -

там, где эти темы сталкиваются, «роковая» стихия, стихия «хаоса» оказывается изначальной и подлинной, а «светлый мир» предстает иллюзией, обманом, сном («Mal’aria», «1 декабря 1837»).

В стихотворении «Сон на море» «недвижно-сияющий мир» оказывается лишь «тихой областью видений и снов». Сон о «болезненно-ярком» мире развился «в лучах огневицы» (т. е. лихорадки), реальность же, над которой водружен этот «волшебно-немой» мир, — это «гремящая тьма», «хаос звуков», «грохот пучины морской». Тут мы входим в сферу особой поэтической концепции «дневного» и «ночного» мира.

«Ночной мир» — темный корень бытия, «наследье родовое»; светлый «мир дневной» — только призрачный покров над бездной. Этот образ Тютчев повторяет даже в деталях (ср. стихотворения «День и ночь» и «Святая ночь на небосклон взошла»).

День — это «внешний мир»; он отодвигается, как пелена, он уходит, «как виденье», «как призрак», как «давно минувший сон», и человек остается в подлинной реальности, в бесконечном одиночестве: «На самого себя покинут он», он стоит «пред пропастию темной», это пропасть его души («В душе своей, как в бездне погружен. И нет извне опоры, ни предела»). «Все светлое» уходит — и обнажается темная стихия «ночной души»:

И бездна нам обнажена

С своими страхами и мглами,

И нет преград меж ей и нами!

Вот отчего нам ночь страшна!(«День и ночь»).

Тютчевские образы дня и ночи, тишины и бури, прохлады и зноя определяют образную систему любовной лирики Тютчева. Через всё его творчество проходит противопоставление тихого рассвета любви знойному и бурному разгару страстей. Образ полной свежей прелести «младой феи» вписывается в «светлый» пейзаж «сердцу милого края». Судьба, еще не отмеченная печатью роковых страданий, покой, не разорванный еще страстями сердца, рисуются в одинаковых образах «блаженной» природы (ср. «Играй, покуда над тобою Еще безоблачна лазурь», «Ничто лазури не смутило Ее безоблачной души»). Этим образам соответствует и любовь, как «солнца луч приветный», как «воздух благовонный с лазоревых высот»:

Так мило-благодатна,

Воздушна и светла,

Душе моей стократно

Любовь твоя была.(«В часы, когда

бывает...»).Но «златому рассвету небесных чувств» противостоит «ночь греха», «небесному свету» — «пламень адский». Образы пламени, молнии преобладают в передаче любовной страсти («...страстный взор... немой, как опаленный небесной молнии огнем», «Видал я сей пламень в знакомых очах», «И сквозь опущенных ресниц Угрюмый, тусклый огнь желанья» и т. д.). Параллелен образ летнего зноя. «Стыдливости румянец» сравнивается с «лучом Авроры», а «тайные радости» греховной любви с «палящим летним зноем».

В основном любовь в поэзии Тютчева — грозовая губительная страсть. Эта любовь с поразительной лирической проникновенностью изображена в «денисьевском» цикле 50-х годов. Но с этим циклом перекликаются гораздо

- 706 -

более ранние стихи. Группа стихотворений 30-х годов: «Сижу задумчив и один», «Так здесь-то суждено нам было», «Не верь, не верь поэту, дева!», «С какою негою, с какой тоской влюбленной» — это стихи о роковой любви, трагической для женщины, трагической и для мужчины, сознающего себя слепым орудием судьбы, которая

...жизнь твою убив, ее испепелила

В твоей измученной груди!(«1 декабря 1837»).

Эти мотивы сгущены и разработаны психологически тоньше и глубже в цикле стихотворений, связанных с Е. А. Денисьевой. Эти стихи говорят преимущественно о переживаниях женщины, иногда речь даже ведется от ее лица. С первых стихотворений этого цикла любовь предстает, как грозный рок; характерно настойчивое повторение эпитета «роковой» (встреча роковая, роковое слияние, поединок роковой, взор, как страданье, роковой, страсти роковые).

«В буйной слепости страстей» разрушается радость и очарование любви. То, чему женщина «молилась с любовью, что как святыню берегла», оборачивается для нее «судьбы ужасным приговором», толпа «вламывается» и топчет в грязь «то, что в душе ее цвело» («О, как убийственно мы любим»). От «любви и радости убитой» остается только «злая боль ожесточенья» — и трагически растерзанная душа погибает, оставляя своего невольного палача в безмерной муке страданья от утраты и раскаянья.

5

В существе романтического мировоззрения Тютчева заложена противоречивость основных настроений и мыслей его поэзии.

Романтический индивидуализм всегда создает и трагедию одиночества, тем более определенную, чем сильнее у романтика чувство личности. Мятежная поэзия Тютчева с ее жадным стремлением к полноте жизни, ее «пристрастием» к земле («Нет, моего к тебе пристрастья Я скрыть не в силах, мать-Земля!»), к земле с ее наслаждениями, грехами, злом и страданием, — эта поэзия говорит нам о трагедии одиночества, оторванности от людей, о страшной пустыне индивидуализма, из которой поэт тщетно стремится вырваться.

Мотив одиночества звучит в особенности в стихах о «ночном хаосе», о бездомном, чуждом миру страннике (стихотворения «Странник», «Пошли, господь, свою отраду»), о поколении, вытесненном из жизни и «занесенном забвеньем» (ср. стихотворение 20-х годов «Бессонница», стихотворение 30-х годов «Как птичка с раннею зарей»), об отвращении к шуму, яркому свету, о жажде уединения, тишины, мрака, безмолвия.

Тема «безмолвия» особенно важна в поэзии Тютчева. Недаром молчанию он придает характер космической категории: Тютчев говорит о «всемирном молчании» ночи («Есть некий час в ночи всемирного молчания») и настойчиво приписывает признак безмолвия звездам (стихотворение «Silentium!», «Тихой ночью, поздним летом», «Два голоса»).

Теме «безмолвия» посвящено знаменитое стихотворение «Silentium!», в котором духовное одиночество и молчание трактуются как путь к «высшему» познанию.

Для этой темы характерно противопоставление дня, как «наружного шума», и ночного уединения, как пути к «подлинному» познанию. Этот

- 707 -

мистический мотив был очень распространен в романтической философии и поэзии. И здесь у Тютчева опять новый образ ночи. Мы знаем уже у него теплую, «лазурную» ночь, грозовую, молнийную ночь, зимнюю, мертвенную ночь, наконец, «пропасть темную», в которой нет ничего, что напоминало бы человеку о внешнем дневном мире. Есть еще один образ ночи в поэзии Тютчева — звездная ночь.

О противниках идеи одушевленности природы Тютчев говорит:

При них леса не говорили,

И ночь в звездах нема была!(«Не то, что мните вы,

природа»).

«Ночь в звездах» — романтический символ таинственного, глубинного познания. Лебедь, видящий «всезрящий сон», окружен «полной славой тверди звездной», в то время как орел, символ жизненной энергии, в том же стихотворении («Лебедь») дан в дневном свете («В себя впивает солнца свет»). Кстати, это странное выражение «звездная слава» мы встречаем у Тютчева еще дважды и именно в стихотворениях с теми же намеками на «ночное», мистическое познание («Байрон», «Сны»).

Есть у Тютчева и другой образ, связанный с этой темой, — образ подземных вод, глубинных ключей. В стихотворении «Silentium!» он проходит параллельно образу звезд («Взрывая, возмутишь ключи, — Питайся ими — и молчи», «Внимай их пенью — и молчи!»).

Но подобные образы с налетом романтического мистицизма в других стихотворениях повернуты в сторону скептицизма или насмешливого отрицания «высшего познания».

Так, образ «искателя ключевых вод» дан в стихотворении «А. А. Фету» как символ сверхопытного познания, «мистического откровения». Но тот же образ — и в стихотворении «Безумие», где поиски «откровения» приписаны «безумью жалкому», которое в пустыне ищет ключевых вод и воображает, что слышит их «пенье» под землей.

То же «безумие» «стеклянными очами Чего-то ищет в облаках!». Это — ироническое переосмысление другого постоянного тютчевского образа — порывания к небу, в «горний, выспренний предел». Ряд стихотворений Тютчева основан на противопоставлении неба земле или горных вершин долине.

Тема «земли» и «неба», «горнего» и «дольнего» мира — в психологическом аспекте это тема двойственности души, разрывающейся между «небесным» и «земным»:

О вещая душа моя!

О сердце, полное тревоги,

О, как ты бьешься на пороге

Как бы двойного бытия!..Так, ты жилица двух миров,

Твой день — болезненный и страстный,

Твой сон — пророчески-неясный,

Как откровение духов...(«О вещая душа моя!»).

Чувство раздвоенности поэт пытается преодолеть, стремясь ощутить слитность своей жизни с общей жизнью природы.

Идея внутренней близости человека и природы — центральная идея поэзии Тютчева. С ней связан параллелизм природы и души, этот, можно сказать, конструктивный принцип поэзии Тютчева; с ней связано характерное

- 708 -

для Тютчева окрашивание природы в тона человеческих чувств. Эта идея входит в круг идей романтической метафизики об одушевленности природы. Слияние индивидуальной человеческой души с душой природы, с «единой мировой душой» рассматривается в близкой Тютчеву философии Шеллинга как условие блаженства; индивидуальное обособление, отпадение от «вселенской души» — как зло. Эти мысли ясно звучат в поэзии Тютчева:

Невозмутимый строй во всем.

Созвучье полное в природе, —

Лишь в нашей призрачной свободе

Разлад мы с нею сознаем.(«Певучесть есть в морских

волнах»).

Игра и жертва жизни частной!

Приди ж, отвергни чувств обман

И ринься, бодрый, самовластный,

В сей животворный океан!(«Весна»).

«Океан», «всеобъемлющее море» — обычная образная примета этой темы у Тютчева.

Но параллельно теме слияния природы и души развивается тема разлада. Самый восторженный призыв к слиянию сопровождается характерным ограничением:

И жизни божеско-всемирной

Хотя на миг причастен будь!(«Весна»).

Во всех стихах о «слиянии» человеческой души с «мировой душой» подчеркивается мгновенность этого «слияния», за которым вновь наступает разлад:

Душа не то поет, что море,

И ропщет мыслящий тростник.(«Певучесть есть в

морских волнах»).В этой теме разлада постоянен один мотив: природа не знает былого я будущего, жизнь природы «вся в настоящем разлита»; жизнь человека непрестанно уходит в былое, а былое лишь тень, призрак, сон, небытие. Эта тема настойчиво повторяется, особенно явна она в стихотворениях «Бессонница», «Через ливонские я проезжал поля», «Сижу задумчив и один», «Весна», «От жизни той, что бушевала здесь». Последнее стихотворение, наиболее позднее (1871), особенно окрашено пессимизмом и скепсисом:

Природа знать не знает о былом,

Ей чужды наши призрачные годы,

И перед ней мы смутно сознаем

Себя самих — лишь грезою природы.Поочередно всех своих детей,

Свершающих свой подвиг бесполезный,

Она равно приветствует своей

Всепоглощающей и миротворной бездной.(«От жизни той, что бушевала здесь»).

Романтические темы и настроения у Тютчева совмещаются с глубоким скепсисом. Скептическая тема невозможности «запредельного» знания и крайней бедности и ограниченности человеческого познания вообще появляется

- 709 -

у Тютчева уже в лирике 30-х годов («Фонтан», «Безумие», «С горы скатившись, камень лег в долине»). К старости скептические тенденции усиливаются. Натурфилософский параллелизм предстает, так сказать, в обращенном виде:

Дума за думой, волна за волной —

Два проявленья стихии одной!

В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,

Здесь — в заключении, там — на просторе:

Тот же всё вечный прибой и отбой,

Тот же всё призрак тревожно-пустой!(«Волна и дума»).

Природа и человеческая душа сходны уже не тем глубоким смыслом, который заключен в их жизни, а глубоким бессмыслием. И тогда естествен совет: «Не рассуждай, не хлопочи!.. Безумство ищет, глупость судит» (1850). Натурфилософские поиски завершаются афоризмом (1869):

Природа — сфинкс. И тем она верней

Своим искусом губит человека,

Что, может статься, никакой от века

Загадки нет и не было у ней.1(«Природа — сфинкс.

И тем она верней»).6

В нескольких изданиях Тютчева из общего ряда стихотворений выделены в самостоятельный раздел «политические стихотворения». Эти стихи всегда воспринимались, как инородные по отношению к основной части наследия Тютчева, хотя они и примыкают, с одной стороны, к его философским стихотворениям, а с другой стороны — к многочисленным его стихотворениям «на случай», демонстрируя отношение поэта к конкретным политическим событиям и ситуациям.

Но в том и другом случае эти стихотворения программны, основаны на абстрактных мыслях, вовсе не совпадающих с теми мыслями-эмоциями, которые лежат в основе тютчевской лирики природы и чувства. Поэтому «политические стихотворения» Тютчева всеми критиками, независимо от их политических позиций, всегда признавались наиболее слабой частью его поэтического наследия. Говорят ли эти стихи о славянстве, о папстве, о лютеранстве, о Востоке и Западе, о судьбе и призвании России или о войнах и революциях, современных Тютчеву, — эти стихи ближе примыкают к статьям Тютчева, чем к основным его поэтическим произведениям.

Лирические стихи Тютчева показывают, как удручали поэта бедность и скудость русской природы и жизни. А в программном стихотворении («Эти бедные селенья, Эта скудная природа») те же бедность и скудость рассматриваются почти как достоинства России, ибо такая жизнь и природа гармонируют с «долготерпеньем» и «смирением» русского народа. Стихотворение заканчивается аллегорией Христа, в рабском виде исходившего Россию из конца в конец под ношею креста. В другом стихотворении

- 710 -

(«Над этой темною толпой») прорвалось сильное чувство, но и оно сейчас же скрылось за елейной церковной аллегорией:

Смрад, безобразье, нищета, —

Тут человечество немеет, —

Кто ж это всё прикрыть сумеет?..

Ты, риза чистая Христа!А в окончательной редакции и вся строфа приняла откровенно-риторическую окраску.

Душевная раздвоенность была глубочайшим страданием Тютчева. Он, как о высшей казни поколенья, говорил о «страшном раздвоенье, в котором жить нам суждено», он более всего ценил в людях цельность («В нем не было ни лжи, ни раздвоенья»). «Принцип личности, — писал Тютчев, — доведенный до какого-то болезненного неистовства — вот чем мы все заражены, все без исключения». Он прежде всего в себе самом ощущал и казнил этот принцип личности, злую стихию беззаконных страстей, разрушительное начало неверия, иронии, скепсиса. Его борьба с «западной идеей», как идеей «личного я», была прежде всего тщетной борьбой с собой. Он мечтал о слиянии с иной жизнью, о приобщении к утопическому царству цельности, единства, смирения, твердой веры, устойчивой жизни, царству, в котором нет места мятежу личной воли, революционной в существе своем. Но устойчивая жизнь и самые устои вызывали у него только скуку, перед которой он всю жизнь испытывал чувство настоящего ужаса.

Если начало, которое Тютчев сам считал и называл революционным, он так глубоко чувствовал в себе, — его внутреннее отношение к революции не могло совпадать с тем, которое он декларировал в своих статьях и политических стихах. Д. Д. Благой не без оснований называет «автопсихологичными» слова, сказанные Тютчевым о борьбе Наполеона с революцией: «Бой невозможный, труд напрасный: Ты всю ее носил в самом себе!..».1

Исследователи предполагают, что стихотворение «Цицерон», относящееся к 1830 году, написано под впечатлением июльской революции во Франции.2 Какое же чувство внушила Тютчеву революция? «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Чувство, совершенно «незаконное» для врага революции, защитника устойчивых жизненных форм.

Революция 1848 года внушает Тютчеву стихотворение «Море и утес». Это уже гораздо более программное стихотворение. Революция и Россия, две силы, которые Тютчев считал единственными действительными силами современной истории, воплощены в образы бури и утеса, о который разбиваются «неистовые волны» взбушевавшегося моря. Но этот образ бури в поэзии Тютчева нам знаком, — это образ хаоса, мятежной стихии, к которой поэт всегда влекся с таким ужасом и с такой неудержимостью!

Мы нашли в поэзии Тютчева три основных эмоциональных комплекса, реализованных в трех картинах мира: это, условно говоря, «блаженный» мир, «мертвый» мир и «бурный» мир. Первые два всегда даны с одними и теми же эмоциональными ореолами, последний — в сложном сочетании притяжения и отталкивания. «Дух вольности, бессмертная стихия» в поэзии Тютчева всегда включаются в этот комплекс «бурного» мира и окрашиваются тем смешанным чувством влечения и ужаса, которое, очевидно, переживал поэт в «минуты роковые» и в напряженном ожидании грядущего

- 711 -

«катаклизма». В то же время противоположная сила — императорская Россия, реакционный противовес всем революционным силам мира, — эта Россия в поэзии Тютчева включается, как мы знаем, не в «блаженный» мир света, тепла и тишины, а в «мертвый» мир мрака и стужи. Такая эмоциональная оценка борющихся сил в творчестве Тютчева и несравненно глубже и несравненно существеннее для понимания его внутренних влечений, чем риторическая патетика его французских статей, в которых он скликал реакционные силы на борьбу с революцией во имя рушащихся устоев феодального мира.

7

Поэзия Тютчева — это поэзия аналогий и контрастов, поэзия романтического дуализма. Юг противопоставляется северу, зима — весне, день — ночи, земля — небу, горы — долине, гроза — тишине, дремотное блаженство — злой страсти, любовь «небесная» — любви «роковой» и т. д. Натурфилософская идея близости души природы и человеческой души вызывает сопоставления природы и человека в сне и в пробуждении, в расцвете и в увядании, в буре и в успокоении, в смене времен года и времен суток и т. д. Обычно аналогия идет от природы к душе, от образа к его символическому смыслу, но бывает и обратное: от душевного явления к его образу в природе.

Небольшое поэтическое наследие Тютчева необычайно объединено и внутренне связано. Сквозь творчество Тютчева постоянно проходят одни и те же темы. Круг основных образов невелик и настойчиво повторяется. Отдельные выражения переходят из стихотворения в стихотворение, превращаясь в своего рода формулы («пенье волн», «дальний гул», «безлюдный край», «звездная слава» и др.).

Эти особенности творчества Тютчева ведут к исключительно тесной связи между всеми его стихотворениями, к тому, что каждое воспринимается на фоне всех остальных, к тому, наконец, что настойчиво повторяющиеся темы, образы и словосочетания усугубляют впечатление особой значительности, особой глубины философского смысла, вложенного в них.

Понятно, что в философской поэзии такого склада мысль не нуждается обычно в дидактических формулировках. Однако у Тютчева немало и таких формулировок: «Мысль изреченная есть ложь», «Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые», «Природа знать не знает о былом», «Не плоть, а дух растлился в наши дни» и т. п.

Подобные афоризмы становятся особенно вескими, когда они образуют целое стихотворение. У Тютчева есть ряд однострофных стихотворений (преимущественно четверостиший) афористического характера, например «Нам не дано предугадать», «Природа — сфинкс», «Когда пробьет последний час природы», «Умом Россию не понять», «Как ни тяжел последний час» и др.

Тютчев — поэт необычайной лапидарности. Любимый тип его стихотворений — двустрофный. Стихотворения свыше пяти строф попадаются у Тютчева (если не считать переводов) лишь в виде исключения. Однострофные стихотворения — не в качестве эпиграмм, надписей и тому подобных «мелких стихотворений», но в качестве философски значительных стихов — нововведение Тютчева, связанное с общей, не раз отмечавшейся исследователями, фрагментарностью его поэзии. Тесно связанные единством идей, тем и образов, стихотворения Тютчева часто носят характер как бы нарочитой отрывочности. Они могут начинаться союзом «и»,

- 712 -

как бы примыкая к сказанному раньше, местоимением «он» или «она» без дальнейшего пояснения, о ком идет речь («Он, умирая, сомневался». «Она сидела на полу», «Весь день она лежала в забытьи», «Как он любил родные ели Своей Савойи дорогой» и др.). Стихи как бы обращены к слушателю, знающему, о ком говорит с ним поэт.

Любовные стихи Тютчева почти все написаны в виде монологов или реплик, обращенных к любимой, заключающих признания, оправдания, воспоминания, выражения сочувствия и горя. Дидактическая философская лирика и политические стихотворения Тютчева носят обычно тот же характер обращения — с советом («Не рассуждай, не хлопочи...», «Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои»), с полемическим опровержением или выпадом («Не то, что мните вы, природа», «Как перед ней ни гнитесь, господа, Вам не сыскать признанья от Европы» и т. п.). Мысль развивается в споре и окрашивается всей эмоциональностью взволнованной и едкой полемики. Стихи пронизываются логическими формулами. Они исключительно богаты риторическими вопросами и восклицаниями. Стиховая речь приобретает вид проповеди или отповеди, имитирует интонации и стиль устной ораторской речи.

В поэзии Тютчева традиции гражданской, учительной, одической поэзии совмещаются с традициями лирики Батюшкова и Жуковского. Вслед за Жуковским, но гораздо смелее, Тютчев переносит центр тяжести с предметного значения слова на его эмоциональный ореол. Он придает, например, такие эпитеты «сумраку»:

Сумрак тихий, сумрак сонный,

Лейся в глубь моей души,

Тихий, томный, благовонный,

Всё залей и утиши.(«Тени сизые

смесились»).Здесь обычное для Жуковского и усиленное Тютчевым смешение различных ощущений: зрительных — «сумрак», слуховых — «тихий», обонятельных — «благовонный». Тютчев хочет сказать не то или не только то, что с появлением сумерек устанавливается тишина и разливается приятный запах; ведь самые слова «тихий» и «благовонный» — это у Тютчева слова эмоционального значения, относящиеся к комплексу «блаженного мира», так же как эпитеты «томный» и «сонный», по прямому смыслу еще менее подходящие к «сумраку». Тем самым слово «сумрак» становится не столько обозначением неполной тьмы, сколько символом определенного эмоционального состояния.

Эмоции поэта как бы разливаются в природе, одушевляя ее. В самом деле, «сумрак сонный» или «очарованная мгла», «чуткая темнота» или «чуткое молчанье» благодаря эпитетам становятся как бы живыми существами. В поэзии Тютчева оживают и персонифицируются любые понятия: лазурь небесная смеется, блеск очей тоскует, страх летает, бури спят, звук уснул, труд уснул, детский возраст смотрит туманными очами, весенние дни хороводом толпятся за идущей весной, время глухо стенает, наша жизнь стоит пред нами, как призрак на краю земли, и т. д.

Представление явления природы как живого существа открывает возможность импрессионистического произвола в его описании. Тютчев пишет:

Где поздних, бледных роз дыханьем

Декабрьский воздух разогрет...(«1 декабря 1837»).

- 713 -

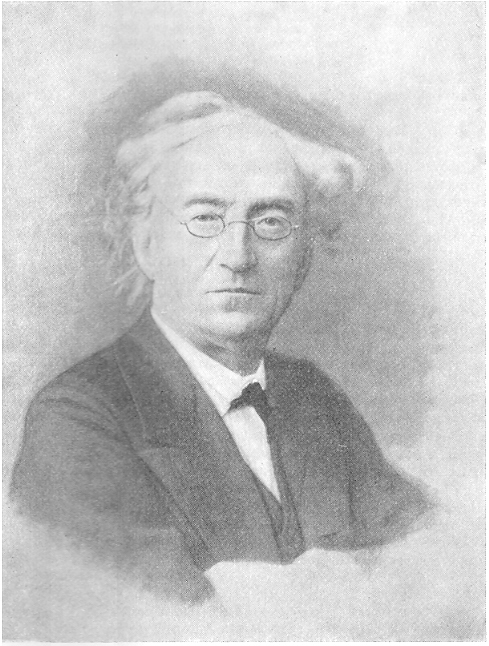

Ф. И. Тютчев.

Фотография С. Л. Левицкого. 1872.

- 714 -

- 715 -

то есть не дыхание теплого воздуха согревает розы, но дыхание роз греет воздух.

Тютчев назовет листья березового леса грезами берез:

И вот живые эти грезы,

Под первым небом голубым,

Пробились вдруг на свет дневной.(«Первый лист»).

а березы могут сами превратиться в «лихорадочные грезы» «усталой природы» («Здесь, где так вяло свод небесный»).

Поэтический метод, дающий возможность показать любое явление в его одушевленности, был, казалось, предназначен для создания пантеистической картины целостного мира, где природа и душа сливаются в гармоническое единство, но этот метод привел к торжеству лирического произвола, к торжеству субъективизма. Попытки осознать и представить мир в свете пантеистического мировоззрения не вывели и не могли вывести поэта из заколдованного круга романтического индивидуализма.

8

В стихотворениях Тютчева с дидактическим оттенком «учительный» дух подчеркивается резкой архаичностью словаря и синтаксиса, создающей «высокий», торжественный тон. Тютчевым излюблены некоторые «докарамзинские» синтаксические обороты, например постановка существительного между двумя определениями: «Прелестный мир и суетный...», «Преступный лепет и шальной», «Народный праздник и семейный», «Железный мир и дышащий Велением одним». Тютчевские расстановки слов даже в кратких словосочетаниях нередко ведут к затрудненности восприятия, например: «Есть некий час в ночи всемирного молчанья» (т. е. есть в ночи некий час всемирного молчанья), «И осененный опочил хоругвью горести народной» (т. е. опочил осененный хоругвью горести народной).

Легко обнаружить у Тютчева множество нарочито-архаических слов, вроде «горе́», «долу», «ввыспрь», «толикий», «днесь», «поднесь», «се», «огнь», «петел», «бреги», «зрак», «мета́», «доблий», «дхновенье» и т. п. Показательнее, однако, будет взять связный текст. Вот строфа, типичная для «ораторского» стиля Тютчева:

День — сей блистательный покров,

День, земнородных оживленье,

Души болящей исцеленье,

Друг человеков и богов!Общая стилистическая тональность слышна почти в каждом слове: «сей», а не «этот», «блистательный», а не «блестящий», «болящей», а не «больной», «земнородных» и «человеков», а не «людей». Торжественный и книжный оттенок есть и в других словах: «покров» (ср. покрывало), «исцеленье» (ср. выздоровленье), «оживленье» (в значении действия, а не состояния).

Бросается в глаза обилие у Тютчева составных прилагательных, связанных с державинской традицией и также придающих слогу особенную «высокость» («огнезвездный», «громокипящий», «молниевидный») или сочетаний наречия и прилагательного: «пророчески-прощальный глас», «длань незримо-роковая», «с игрой их пламенно-чудесной», «град безлюдно-величавый» и т. п.).

- 716 -

Ярким средством создания «торжественности» является у Тютчева и архаическая фонетика, игнорирующая произношение е как ё. Конечно, это может сказаться только в рифме, например свет-жжет, веселый-белый, меда-беседа и т. п. Там же, где не нужен «торжественный» ореол, Тютчев не прибегает (даже в ранних стихах) к архаическому произношению в рифме.

Эта архаика — признак «ораторского» жанра Тютчева. В литературе о Тютчеве указывалось на различие «декламативного» и «напевного» стиля в его поэзии. Стихи «напевного» стиля почти лишены архаической лексики.

Для «напевного» стиля Тютчева, как и для всей «мелодической» линии в русской поэзии, идущей от Жуковского через Тютчева к Фету и Блоку, — характерно и обилие восклицательных и вопросительных интонаций, создающих «мелодию» стиха, и подчеркнутость звуковой организации стиха. Укажем для примера на подбор в стихотворении «Cache-cache» губных п и б в соединении с плавным л:

Полуденный луч задремал на полу...

Волшебную близость, как бы благодать...

Как пляшут пылинки в полдневных лучах...или подбор свистящих звуков в «Сумерках»:

Тени сизые смесились,

Цвет поблекнул, звук уснули т. п.

Для Тютчева, как и для Жуковского, характерно разнообразие и смелое новаторство в области строфики и ритмики. У него часты пятистишия, шестистишия и более сложные строфы, как десятистишия с причудливой рифмовкой через пять-шесть стихов в стихотворении «Кончен пир, умолкли хоры». Он применяет смелые ритмические ходы, резкие отступления от классической метрики. Подобные отступления единодушно и тщательно выправлялись редакторами Тютчева, которые, видимо, считали их недопустимыми причудами поэта, и лишь читатель советских изданий Тютчева имеет возможность оценить силу ритмического воздействия его стихов.

Как и у всякого большого поэта, ритм у Тютчева тесно и глубоко связан со смыслом, с идеей стихотворения. Вот как Тютчев описывает ледоход:

Смотри, как на речном просторе,

По склону вновь оживших вод,

Во всеобъемлющее море

Льдина за льдиною плывет.(«Смотри, как на речном

просторе»).

Последний стих был изменен «заботливыми» друзьями и в дореволюционных изданиях читается так:

За льдиной льдина вслед плывет.

Четырехстопный ямб получился правильный, но ритмическое изображение медленно и неровно плывущих льдин утратилось.

В стихотворении «Сон на море» в четырехстопный амфибрахий как бы врываются лишние слоги, превращая амфибрахий в анапест. Тютчев живописует звуками, как «в тихую область видений и снов Врывалася пена ревущих валов»:

- 717 -

Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы,

Окликалися ветры и пели валы.

Я в хаосе звуков лежал оглушен,

Но над хаосом звуков носился мой сон.

Иллюстрация:

Стихотворения Ф. И. Тютчева.

Титульный лист первого издания. 1854.В стихотворении же «Последняя любовь» наращение безударных слогов в четырехстопном ямбе как бы передает выходящее за грани душевное волнение:

О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней...

Сияй, сияй, прощальный свет

Любви последней, зари вечерней!Полнеба обхватила тень,

Лишь там на западе бродит сиянье, —

Помедли, помедли, вечерний день,

Продлись, продлись, очарованье.Поразительна ритмическая структура стихотворения «Silentium!». В нескольких стихах четырехстопный ямб заменен трехстопным амфибрахием. Четырехстопный ямб и трехстопный амфибрахий — размеры очень несхожие по ритмическому импульсу, их объединяет только одинаковый слоговый объем: при мужских окончаниях (стихотворение написано с одними мужскими рифмами) и тот и другой стих восьмисложен. Другими словами, эти стихи соизмеряются только в силлабической системе; одинаковость слогового объема будет ощущаться при произнесении стихов как силлабических, т. е. с приглушенными ударениями.

Именно приглушенность звука нужна здесь, где говорится о молчании, о безмолвии:

Молчи, скрывайся и таи

И чувства и мечты свои —

Пускай в душевной глубине

Встают и заходят оне

Безмолвно, как звезды в ночи, —

Любуйся ими — и молчи.

..........

Их оглушит наружный шум,

Дневные разгонят лучи, —

Внимай их пенью — и молчи!..9

Тютчев — поэт, мало менявшийся на протяжении своего долгого творческого пути. Разумеется общее движение поэзии не могло не оказывать своего воздействия на Тютчева. Но у него не наблюдается резкого изменения и развития основных художественных принципов, как у Пушкина. Тютчев не преодолел того романтического мировоззрения, которое еще в 20-е годы определило его художественный метод.

- 718 -

Все же творчество Тютчева можно разделить на два периода, рубежом между которыми окажутся 40-е годы, когда Тютчев почти не печатал и, видимо, почти не писал стихов.

Наиболее значительна эволюция Тютчева в его любовных стихотворениях. Психологичность, конкретность образа героини, переключение основного внимания на переживания женщины делают «денисьевский цикл» одной из наиболее значительных частей творческого наследия Тютчева. «Денисьевский цикл» показывает, что в поэзии Тютчева по-своему отразилось великое движение русской литературы от романтизма к реализму.

Тютчев близок Тургеневу манерой изображать природу в движении, в изменениях и в соответствии с душевными настроениями персонажей и общей эмоциональной тональностью произведения. Отметим, что для Тургенева поэзия Тютчева была мерилом художественного вкуса. «О Тютчеве не спорят, — пишет он Фету, — кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии...».1

Еще более ценил Тютчева Лев Толстой. «Без него <Тютчева> нельзя жить»,2 — говорил он. Для Фета Тютчев «один из величайших лириков, существовавших на земле».3 Но это всё отзывы писателей. Любопытно, что писатели выступали в роли критиков Тютчева (Некрасов, Тургенев, Фет4), а профессиональные критики о нем не писали. Отметим лишь существенное, хотя и попутное замечание Добролюбова. В своей знаменитой статье «Темное царство» Добролюбов пишет: «Судя по тому, как глубоко проникает взгляд писателя в самую сущность явлений, как широко захватывает он в своих изображениях различные стороны жизни, — можно решить и то, как велик его талант. Без этого все толкования будут напрасны. Например у г. Фета есть талант, и у г. Тютчева есть талант: как определить их относительное значение? Без сомнения не иначе, как рассмотрением сферы, доступной каждому из них. Тогда и окажется, что талант одного способен во всей силе проявиться только в уловлении мимолетных впечатлений от тихих явлений природы; а другому доступны, кроме того, — и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни. В показании всего этого и должна бы собственно заключаться оценка таланта обоих поэтов. Тогда читатели и без всяких эстетических (обыкновенно очень туманных) рассуждений поняли бы, какое место в литературе принадлежит и тому и другому поэту».5

Дореволюционное литературоведение обычно относило Тютчева к так называемой «школе чистого искусства». Это — группировка, для которой характерно сочетание романтического художественного метода с политическим консерватизмом. Но в поэзии Тютчева, при наличии этих качеств, настолько сильна и глубока философская мысль, что естественно стремление Добролюбова отграничить Тютчева от характерных представителей «школы чистого искусства».

Тютчев и при жизни был мало известен широкому кругу читателей; после смерти его известность еще уменьшается — до конца XIX века, когда его подняли на щит идеалистические философы и поэты-символисты. Они объявили Тютчева поэтом-провидцем, визионером и мистиком, коснувшимся в поэзии глубочайших мировых тайн. Исключительно высоко

- 719 -

оценив творчество «поэта-тайновидца», символисты признали Тютчева «подлинным родоначальником нашего истинного символизма», «первым русским символистом».

«Как нас ни угнетай разлука». Стихотворение

Ф. И. Тютчева. Автограф. 1860—1870-е годы.Конечно, Тютчев с его стремлением художественно выразить философские идеи романтического идеализма, с его уклоном в импрессионизм, в создание символов может быть назван предшественником символистов. Однако то, что у Тютчева было лишь уклоном, тенденцией, для символистов стало основным принципом, то же, что в творчестве Тютчева перекликалось с реалистическим движением русской поэзии, у символистов не нашло продолжения.

Не за иллюзорное «тайновидение», а вероятно, как Добролюбов, за страстность, энергию и насыщенность мыслью любил поэзию Тютчева В. И. Ленин, относившийся к ней, по словам П. Лепешинского, «с особенным благорасположением».1

По воспоминаниям В. Д. Бонч-Бруевича, Ленин захотел иметь томик Тютчева в своем рабочем кабинете.2 В ленинском декрете от 30 июля 1918 года о постановке памятников «великим деятелям» названо семь русских поэтов, среди них — Тютчев.

Поэзия Тютчева с потрясающей силой передает мятежные состояния человеческой души. Она проникнута горячим и глубоким чувством природы. Это — поэзия мысли, мысли, которая, по словам Тургенева, «всегда сливается с образом, взятым из мира души или природы, проникается им и сама его проникает недаздельно и неразрывно».3 Это — поэзия сильных, смелых и оригинальных образов, разнообразная по тональности, замечательная по ритмам и звукам. Мы ценим самобытную, темпераментную, эмоциональную, умную поэзию Тютчева.

СноскиСноски к стр. 695

1 Русский архив, 1900, кн. 1, стр. 408.

2 «Московский вестник», 1830, ч. I, стр. 115.

3 См. главу «Веневитинов и поэты-любомудры» в VI томе «Истории русской литературы».

Сноски к стр. 697

1 А. Фет. Мои воспоминания, ч. I. М., 1890, стр. 134.

2 Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, 1950, стр. 220, 205.

3 Ф. Т. Федор Иванович Тютчев (Материалы к его биографии). «Исторический вестник», 1903, т. XCIII, стр. 200.

Сноски к стр. 698

1 Здесь и в дальнейшем стихотворения Ф. И. Тютчева цитируются по изданию: Ф. И. Тютчев. Полн. собр. стихотворений, Изд. «Советский писатель». Л., 1939.

2 Николай Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. I. СПб., 1888, стр. 310.

Сноски к стр. 699

1 Тютчев, Полн. собр. соч., СПб., 1913, стр. 292.

2 Там же, стр. 312.

3 Там же, стр. 295.

4 И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886, стр. 75.

5 Там же, стр. 65.

6 Там же, стр. 47—48.

Сноски к стр. 700

1 «Старина и новизна», кн. XXII, 1917, стр. 275.

2 Там же, стр. 253.

Сноски к стр. 703

1 Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. II, Гослитиздат, 1935, стр. 238.

Сноски к стр. 709

1 Ср. высказывание о смерти в письме Тютчева к жене 1871 года: «И вот спрашиваешь себя, что всё это означает и каков смысл этой ужасной загадки — если, впрочем, есть какой-нибудь смысл...» («Старина и новизна», кн. XXII, стр. 261).

Сноски к стр. 710

1 Д. Благой. Жизнь и творчество Тютчева. Ф. И. Тютчев, Полное собрание стихотворений, т. I, М. — Л., 1933, стр. 43.

2 Там же, стр. 33.

Сноски к стр. 718

1 А. Фет. Мои воспоминания, ч. 1, М., 1890, стр. 283.

2 «Урания. Тютчевский альманах», Л., 1928, стр. 247.

3 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, стр. 3.

4 А. Фет. О стихотворениях Ф. Тютчева. «Русское слово», 1859, кн. 2.

5 Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. II, 1935, стр. 52.

Сноски к стр. 719

1 П. Н. Лепешинский. На повороте. Изд. 2-е, Л., 1925, стр. 96.

2 В. Д. Бонч-Бруевич. Ленин о художественной литературе. «30 дней», 1934, № 1, стр. 15.

3 И. С. Тургенев. Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева Сочинения, т. XII, Л. — М., 1933, стр. 166.