- 657 -

Поэты сороковых годов

1

Сороковые годы в истории русской поэзии — период промежуточный между эпохой Пушкина и Лермонтова и эпохой Некрасова. Формирование поэзии Некрасова — наиболее значительное явление в истории поэзии этого периода, но Некрасов в сороковые годы еще только идет к своим великим достижениям.

Сороковые годы — это время, когда полного расцвета творческих сил должно было бы достигнуть пушкинское поколение. Ведь сверстникам Пушкина к началу 40-х годов было около сорока лет. Но поэты этого поколения не пережили своей молодости.

Еще до ранней кончины Пушкина русская литература потеряла Рылеева, Веневитинова, Грибоедова, Дельвига, а непосредственно вслед за Пушкиным — Полежаева, Одоевского, Дениса Давыдова, Козлова.

Немногие оставшиеся поэты пушкинского поколения к 40-м годам замолкают — временно или навсегда. Совершенно не печатается на протяжении 40-х годов — и очень мало пишет — Тютчев. Оторванный от русской литературной жизни, печатавшийся главным образом во второстепенных изданиях и почти всегда без полной подписи, Тютчев и до 40-х годов был мало известен читателям и не привлекал внимания критики. Его известность начинается позднее. Новое литературное поколение, выступившее в середине 30-х годов, сразу же выдвинуло крупнейших поэтов: Лермонтова и Кольцова. Но оба они погибли в самом начале 40-х годов: Лермонтов в 1841 году, Кольцов — в 1842.

С необычайным успехом дебютировавший в середине 30-х годов В. Г. Бенедиктов, объявленный «поэтом мысли» и чуть ли не соперником Пушкина, теряет популярность так же быстро, как приобрел ее, — в особенности после уничтожающей критики Белинского, вскрывшего в поэзии Бенедиктова фальшивость, напыщенность, риторичность, позерство. В 40-е годы Бенедиктов печатается мало. «Воскресает» он (очень ненадолго) уже в новую эпоху, явившись в середине 50-х годов в совершенно новой роли «гражданского» поэта.

Таким образом, поэтов, печатавшихся до 40-х годов и активно продолжающих свою деятельность в течение этого десятилетия, почти нет. В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский (до 1844 года), Н. М. Языков (до 1846 года), Ф. Н. Глинка, М. А. Дмитриев, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев, Е. П. Растопчина, Э. И. Губер — вот и все поэты, еще печатающиеся в 40-е годы. Все они явно оканчивают свое литературное поприще или, во всяком случае, не оказывают влияния на характер, судьбы и направление поэзии.

- 658 -

В 40-е годы появляется новое поколение поэтов. В 1840 году вышли два наивных, подражательных юношеских сборника — «Мечты и звуки» и «Лирический пантеон». Авторы их укрылись под инициалами Н. Н. и А. Ф. Это были первые литературные выступления Некрасова и Фета — впоследствии основных представителей двух враждебных лагерей в русской поэзии.

В том же году впервые появились в печати стихотворения Майкова, Полонского, Мея, Огарева. Несколько раньше (в 1838—1839 годах) напечатаны первые стихотворения И. С. Тургенева, Н. Ф. Щербины, Каролины Павловой, несколько позже (в 1843—1844 годах) начали печататься Аполлон Григорьев, А. Н. Плещеев.

Эти новые имена принадлежали молодежи, выступавшей в печати с первыми своими стихотворными опытами. Это почти всё люди, родившиеся около 1820 года.

К старшему — лермонтовскому — поколению относились Н. П. Огарев и К. К. Павлова, начавшие писать еще в 30-х годах, но не выступавшие до 40-х годов в печати.

Новое поэтическое поколение не заняло, однако, в течение 40-х годов достаточно заметного места в литературной жизни. В 40-е годы интерес писателей и читателей прочно сосредоточивается на художественной прозе; поэзии же уделяется крайне мало внимания. Поэзия в это десятилетие — в особенности во вторую его половину — почти исключается из литературы. Количество выпущенных поэтических сборников, по сравнению как с предыдущим, так и с последующим десятилетием, поражает своей малочисленностью. В печати эти сборники почти не обсуждаются, в обзорах литературы поэзии не уделяется места. Стихов в журналах печатается мало, а с 1846 по 1853 год наблюдается явление, кажется, уникальное в истории русской литературы: ведущие журналы почти перестают печатать стихи; книжки «Современника», «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения» годами выходят без единого стихотворения. Поэты, возбудившие надежды в начале 40-х годов и оправдавшие их впоследствии, в это время почти совсем не печатаются. Стихотворения, датированные 40-ми годами, появляются в журналах или сразу в авторских сборниках уже в 50-е годы.

Некрасов, редактор и издатель «Современника», с 1850 по 1852 год поместил в журнале лишь пять своих стихотворений (не считая юмористических стихов в «Смеси»). За годы же 1848 и 1849 в журнале нет ни одного стихотворения Некрасова, да и вообще ни одного. Бо́льшая часть стихотворений, написанных Некрасовым в это время, напечатана в «Современнике» в 1854—1856 годы или прямо в собрании стихотворений 1856 года.

Этот факт нельзя объяснить ухудшением цензурных условий: в это время Некрасов пишет преимущественно лирические стихотворения, которые вряд ли могли бы встретить противодействие цензуры.

Объясняя характер и положение поэзии в 40-е годы, нельзя не учитывать разного состояния поэзии и прозы в это время. И в прозе в 40-е годы также появляется молодое поколение, которое надолго становится ведущим в русской литературе. Новая проза появляется не на столь опустевшей сцене, как поэзия; не говоря уже о Гоголе, можно назвать ряд беллетристов 30-х годов, печатающихся и в 40-е годы. Но Гоголь после 1842 года ничего крупного и значительного уже не создал, а А. Ф. Вельтман, М. Н. Загоскин, В. Ф. Одоевский и другие второстепенные беллетристы 30-х годов в 40-е годы воспринимались уже как устарелые писатели; стало очевидным, что литературу создают, в основном, молодые

- 659 -

прозаики, объединившиеся к середине десятилетия вокруг Белинского под знаменем гоголевских традиций.

За исключением Некрасова, все наиболее талантливое и передовое в молодом поколении тяготеет к прозе. Но и Некрасов в 40-е годы пишет мало стихов, в то же время много и упорно работая в области беллетристики.

С начала новой русской литературы и до 30-х годов XIX века в русской литературе безраздельно господствовала поэзия; с 40-х годов неизменно господствует проза. Уже в 30-е годы внимание и интерес, задачи и надежды стали сосредоточиваться на прозе. Все же безусловного перевеса над поэзией проза в эпоху Пушкина и Лермонтова не достигла, хотя это была в то же время эпоха Гоголя, хотя Пушкин и Лермонтов сами были захвачены этой тягой к прозе.

В 40-е годы — гегемония прозы уже безусловна. В высшей степени характерно отношение к поэзии в этот период Белинского, идейного вождя всей прогрессивной литературы того времени. Оно определяется борьбой за критический реализм. Во имя реализма Белинский и в 40-е годы продолжает упорную борьбу с романтизмом. В последнем своем годовом обзоре «Русская литература в 1847 году» он бьет по романтизму с энергией, показывающей, что дело идет вовсе не о мертвом враге.

Белинский рассматривает реалистическую литературу, как литературу «мысли», «содержания», «действительности», «дела», а романтическую — как литературу «побрякушек», «чувств, чуждых мысли», «мечтательного мира». Строгий критерий «содержания», понимаемого как выражение в произведении передовых идей, — отныне и до конца деятельности Белинского применяется к поэзии так же, как и к прозе. Но сам Белинский считал, что в прозе его требования могут быть осуществлены шире и полнее, чем в стихах. В последнем своем обзоре русской литературы он писал: «Роман и повесть стали теперь во главе всех других родов поэзии. В них заключилась вся изящная литература, так что всякое другое произведение кажется при них чем-то исключительным и случайным. Причины этого — в самой сущности романа и повести, как рода поэзии... В картинах поэта должна быть мысль, производимое ими впечатление должно действовать на ум читателя, должно давать то или другое направление его взгляду на известные стороны жизни. Для этого роман и повесть, с однородными им произведениями, самый удобный род поэзии. На его долю преимущественно досталось изображение картин общественности, поэтический анализ общественной жизни» (XI, 109, 110).1

Отношение Белинского к современной поэзии не одинаково на протяжении 40-х годов. В 40-е годы Белинский входит еще адептом «разумной действительности». Находя подлинный масштаб для оценки творчества Лермонтова и Кольцова, Белинский в начале 40-х годов дает еще высокую оценку В. И. Красову и И. П. Клюшникову, поэтам кружка Станкевича, с которыми Белинский вместе печатался в «Московском наблюдателе», а потом и в «Отечественных записках». «...поэтов действующих — у нас немного, — писал Белинский в 1840 году, — если хотите, мы всех их перечтем вам по пальцам: гг. Лермонтов и Кольцов; далее подписывающийся — Ѳ — , и г. Красов, из переводчиков гг. Вронченко, Катков, Струговщиков, Аксаков и Мейстер... вот и все тут» (V, 223). Это сопоставление имен —

- 660 -

Лермонтов, Кольцов, — Ѳ — (т. е. Клюшников), Красов — обычно в статьях Белинского 1838—1840 гг. Белинский вставляет в это время в свои статьи стихи Красова и Клюшникова, как выражение своих задушевных настроений, — в частности, в статью 1840 года «Стихотворения М. Лермонтова» вставлены два стихотворения Клюшникова.

Между тем, «рефлективные» элегисты И. П. Клюшников и В. И. Красов, казалось, не должны были бы так высоко оцениваться эстетикой «примирения с действительностью». Это отнюдь не представители «здоровой и нормальной поэзии» (как называл в эту пору Белинский поэзию Гёте), напротив, Белинский сам подчеркивает «болезненность» их творчества. «Тоска» и «страданье» достаточно однообразно перепеваются в их стихах, не выходящих за рамки эпигонской элегической лирики 30-х годов. Красов — поэт «с душой измученной, с слезами на очах», «мечтой и сердцем охладелый», «душа, убитая тоской». Красову вторит Клюшников: «Душа угнетена сомненьем и тоской», «В немой тоске печально жизнь влачу», «Нет, я не знал людского счастья, мне нечем юность помянуть». Впрочем, страданье, рефлексия, разлад между личностью и миром не возбранялись кружковой философией «примирения с действительностью», а, напротив, считались обязательным этапом на диалектическом пути между первоначальным непосредственным отношением к жизни и приобщением к «разумной действительности».

И поэты, пережившие в 30-е годы вместе с Белинским его идейную эволюцию, в особенности Клюшников, — действительно, постоянно вводят мотивы «примирения» и познания «полноты бытия»:

Душа алкала просветленья —

И он настал — священный миг.

Я сердцем благость провиденья

И тайну бытия постиг.«И я мирюсь и с небом и с землей», «И заглушу нестройный вопль страданья Святой гармонией души» — вот типичные концовки стихотворений Клюшникова.

Порвав с «примиренческими» тенденциями, Белинский развенчивает своих московских друзей-поэтов. Уже в мае 1840 года он пишет Боткину: «Стихи Красова мне решительно не нравятся»,1 а в августе того же года о стихах Клюшникова: «Стишонки его тоже мне начинают противеть...».2

Гибель Лермонтова и Кольцова и разочарование в Красове и Клюшникове вызывает у Белинского ощущение пустоты в современной поэзии. В 1843 году он пишет Боткину: «Мне стыдно вспомнить, что некогда я думал видеть на голове моей терновый венок страдания, тогда как на ней был просто шутовской колпак с бубенчиками. Какое страдание, если стишонки Красова и — Ѳ — были фактом жизни и занимали меня, как вопросы о жизни и смерти? Теперь иное: я не читаю стихов (и только перечитываю Лермонтова, все более и более погружаясь в бездонный океан его поэзии), и когда случится пробежать стихи Фета или Огарева, я говорю: „оно хорошо, но как же не стыдно тратить времени и чернил на такие вздоры?“».3

Все внимание, интерес и энергия Белинского устремляются к созданию новой прозы на новых идейных началах — гуманизма, демократизма, социализма — прозы, отрицающей и разрушающей устои полицейско-крепостнической

- 661 -

России. Интерес же к современной поэзии у Белинского с 1843 года явно падает.

В конце 1843 года Белинский пишет: «С Лермонтовым русская поэзия, достигшая в период пушкинский крайнего развития, как искусство, значительно шагнула вперед, как выражение современности, как живой орган идей века, его недугов и возвышеннейших порывов. По смерти Лермонтова русская поэзия снова начала подвигаться назад, — возвратилась к нравственному индифферентизму и из мира действительности переселилась снова в сферу отвлеченных идей, населенную мечтами и девами и освещаемую луной вместо солнца» (XIII, 139).

В обзоре «Русская литература в 1842 году» Белинский с удовольствием отмечает, что стихов «печатают теперь меньше» (VIII, 20), в обзоре за 1843 г. пишет: «Стихотворения нынче мало читаются, но журналы, по уважению к преданию, почитают за необходимое сдабриваться стихотворными продуктами, которых, поэтому, появляется еще довольно много» (VIII, 411). В последующих обзорах Белинский, с неизмененным одобрением отмечая уменьшение числа «стихотворных продуктов», говорит о них все меньше, а в последнем обзоре и совсем игнорирует стихи.

Основной упрек лирике с 1842 года — отсутствие «дельности»; и это теперь любимое выражение Белинского. «Дельной поэзии, то есть такой поэзии, которою не стыдно заниматься, как делом» (X, 415), Белинский не видит в лирике после Лермонтова и Кольцова. Зато признаки «дельности» он находит в некоторых поэмах и сатирических произведениях. В то время, когда под влиянием Белинского складывалась «натуральная» школа, — поэты, испытывавшие то же идейное влияние, пытались создавать повести и сатирические очерки в стихах, близкие по направлению новой школе. К этим опытам Белинский присматривался с интересом и оценивал их очень высоко. Такова его оценка поэм Тургенева. В рецензии на первую поэму «Параша» (1843) Белинский писал: «... верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония, под которою скрывается столько чувства, — все это показывает в авторе, кроме дара творчества, сына нашего времени, носящего в груди своей все скорби и вопросы его» (VIII, 219). В одновременном письме к Тургеневу Белинский пишет о тех, кому поэма не понравилась: «... они в поэзии ищут вздора (т. е. прекрасных чувств), а не дела (т. е. 2 + 2 = 4)».1

Позднейший отзыв, в котором «Параша» сравнивается с поэмой Тургенева «Помещик» (1847), показывает, что Белинский сближал эти произведения с характерными для новой школы «физиологическими» очерками: «Параша была замечена публикою при ее появлении по бойкому стиху, веселой иронии, верным картинам русской природы, а главное — по удачным физиологическим очеркам помещичьего быта в подробностях. Но прочному успеху поэмы помешало то, что автор, пиша ее, вовсе не думал о физиологическом очерке, а хлопотал о поэме в том смысле, в каком у него нет самостоятельного таланта к этому роду поэзии... Наконец, г. Тургенев написал стихотворный рассказ — Помещик, не поэму, а физиологический очерк помещичьего быта, шутку, если хотите, но эта шутка как-то вышла далеко лучше всех поэм автора» (XI, 136, 137).

Горячо приветствует Белинский и поэмы Майкова «Две судьбы» (1845) и особенно «Машеньку» (1846). Белинский восхищается в этой поэме

- 662 -

«характерами, красками и тенями рассказа», «умением представлять жизнь в ее истине» (X, 224, 225).

Но Тургенев, в поэмах которого уже намечались особенности его прозы, вскоре понял свое призвание и отошел от стихов; для Майкова же сближение с кругом идей и настроений Белинского оказалось лишь недолгим этапом.

Единственный поэт 40-х годов, удовлетворявший Белинского, — это Некрасов. Он один нашел художественные пути для воплощения в поэзии идей и настроений, связанных с проповедью Белинского. Но с 1845 года, когда Белинский признал Некрасова «поэтом, и поэтом истинным», и до смерти Белинского — Некрасов был все-таки еще только подававшим большие надежды дебютантом. Трудно сказать, представлял ли себе и Белинский, какое развитие предстоит творчеству Некрасова, какой высоты достигнет впоследствии талант поэта. Трудно сказать и потому, что Белинский, неоднократно выражая одобрение и сатирическим и лирическим стихотворениям Некрасова («они проникнуты мыслию; это — не стишки к деве и луне; в них много умного, дельного и современного» — X, 226), всегда высказывается о нем крайне лаконично, оговариваясь, что мог бы о стихотворениях Некрасова «сказать более, если бы этому решительно не препятствовали его отношения к Современнику...» (X, 416).

Несомненно, что Белинский в 40-е годы был в общем недоволен современной поэзией, резко отстававшей от прозы по своему направлению и достижениям. Вообще же слабость поэзии 40-х годов по сравнению с поэзией только что ушедшей эпохи Пушкина и Лермонтова была причиной широко распространенного недовольства современной поэзией. Презрительное отношение к стихам переходило и в журналы, ничуть не связанные с прогрессивной мыслью, — так что наиболее свирепо преследовал в 40-е годы молодых поэтов Сенковский в «Библиотеке для чтения». Это недовольство — источник распространенного в 40-е годы, постоянно встречающегося на страницах журналов мнения о том, что стихи уже отжили свой век, — мнения, которого Белинский вовсе не разделял и не раз опровергал. Отсюда шло и стремление к ликвидации стихов в журналах.

Недовольство стихами, видимо, было сильным, судя по осторожности и неуверенности, с какой с самого начала 50-х годов начинает вновь привлекать внимание к стихам тот же «Современник», в котором перед тем стихи не появлялись даже на задворках журнальных номеров.

В первой книге «Современника» 1850 года начата серия статей под общим заглавием «Русские второстепенные поэты». Первая статья, написанная Некрасовым, в основном посвящена поэзии Тютчева. Статья начинается словами: «Стихов нет. Немногие об этом жалеют, многие этому радуются, большая часть ничего об этом не думает». Анализируя далее причины отсутствия стихов, Некрасов указывает и на отношение критики: «К числу причин малого количества стихов в настоящее время должно отнести и дружные осуждения журналистики, каким, часто без разбора, подвергались у нас стихи в последние годы. В применении к предшествовавшей стихотворной эпохе, когда люди без таланта и призвания угрожали наводнить всю литературу плохими стихами, это было хорошо, даже необходимо. Но нам кажется, что теперь, когда дело уже сделано, нужно более снисхождения, более внимания к появляющимся поэтам».1

Статья Некрасова, таким образом, декларировала новое отношение редакции «Современника» к стихам.

- 663 -

Задуманный Некрасовым цикл статей должен был возбудить интерес и внимание к поэзии и показать, что в ней имеется ряд сильных талантов. В этом смысле удачным был выбор Тютчева для первой статьи.

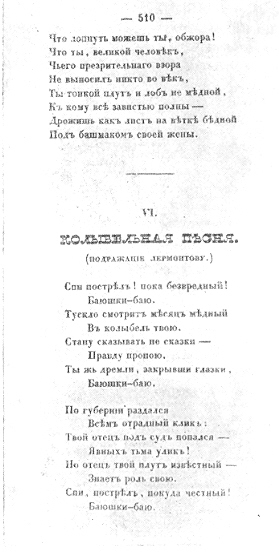

«Помещик». Иллюстрация А. А. Агина. «Петербургский сборник». 1846.

Пропаганда современных русских «второстепенных поэтов» продолжалась во 2-й книге журнала статьей В. П. Боткина об Н. П. Огареве, в 3-й книге — анонимной статьей о Фете. Дальше цикл не продолжался,1 хотя Некрасов хотел продлить его: это видно из письма его к Майкову (от 19 апреля 1850 года), которому Некрасов предлагает написать статью «о каком-нибудь поэте».

Характерно, что статьи «Русские второстепенные поэты» печатались не в отделе «Критика», а в последнем (шестом) отделе журнала — «Смесь».

В первой статье было напечатано 24 стихотворения Тютчева и, кроме того, ряд стихотворений, присланных в редакцию, среди них стихи Огарева и Тургенева. В дальнейшем становится правилом печатание стихов петитом в отделе «Смесь» — отдельно или в составе фельетонов. Это как бы «пробные шары». Так публикуются стихи и самого Некрасова.

Попытки восстановить репутацию стихов длились до 1854 года. С начала этого года стихи хлынули новым потоком на страницы журналов. Номера журналов открываются и закрываются стихами. «Стихов, каких бы то ни было, но только стихов! восклицают издатели журналов», — по словам И. И. Панаева.2 «Наши обозреватели журналов получили привычку радоваться, как только появится в каком-нибудь журнале много стихов...», — констатирует обозреватель «Отечественных записок».3 Во всех

- 664 -

журналах печатаются переводы стихотворений поэтов всех времен и народов. Появляется ряд профессиональных переводчиков стихов. Выходят большие собрания стихотворений всех сколько-нибудь заметных поэтов. Так, за один 1856 год появились собрания стихотворений Н. А. Некрасова, Н. П. Огарева, А. А. Фета, В. Г. Бенедиктова и И. С. Никитина.

Во второй половине 50-х годов начинается новый период, по-новому решающий вопросы о положении поэзии и о соотношении стихов и прозы.

2

Движение от романтизма к реализму было не только основным содержанием истории русской поэзии 40-х годов, но и основным путем творческого развития почти каждого поэта этого времени. Реалистические достижения Пушкина и Лермонтова не были в достаточной мере оценены и усвоены их современниками и ближайшими преемниками, несмотря на то, что влияние Лермонтова на поэзию 40-х годов очень велико. Переход от романтизма к реализму — это проблема, которую каждый прогрессивный поэт 40-х годов решает для себя. Это переход — обычно мучительный и трудный — не только к иному художественному методу, но, прежде всего, к иному мировоззрению.

Остановимся сначала на тех поэтах, которые не вышли из круга романтической поэзии.

Менее всего, конечно, интересны романтики-эпигоны; бо́льшего внимания заслуживают поэты, пытавшиеся найти новые возможности в сфере романтической поэзии. Впрочем, у читателей невысокого культурного уровня и эпигонский романтизм еще пользуется популярностью, во всяком случае в первой половине 40-х годов. Ориентированная в значительной мере на обывательский вкус «Библиотека для чтения» в это время печатает преимущественно стихи Бенедиктова и его подражателей.

Бенедиктов и в 40-е годы продолжает ту же линию имитации романтической «поэзии мысли», впечатление которой должны создавать вычурные грандиозные образы, широко и парадоксально развернутые метафоры, смысловые контрасты, «натурфилософские» темы, космическое глубокомыслие, всяческие способы «возвышения» над «пошлым миром» обыденности.

Подражатели Бенедиктова в особенности освоили его эротизм, его манеру строить стихотворение как единую развернутую метафору, его однообразно-патетический эпитет («пышный», «роскошный», «волшебный», «бурный», «горючий», «мятежный» и т. п.).

Для эпигонов романтической поэзии характерна западническая ориентация, противоположная устремлениям реалистической литературы к описанию русской жизни, родной природы, национального быта. У рядовых поэтов-романтиков 40-х годов процветают баллады и романсы, в которых вулканические страсти действуют в экзотической обстановке — итальянской, испанской или восточной; название стихотворения Козьмы Пруткова «Желание быть испанцем» остроумно запечатлело характерную установку вульгарного романтизма.

Может казаться, что именно исчерпанностью и утомительностью вульгарного романтизма с его аффектированной страстностью, с его симуляцией грандиозных переживаний и вдохновенных видений объясняется значительный успех попыток возрождения «антологического» жанра в 40-е годы.

- 665 -

Главным признаком этого жанра являлись не столько античные образы и темы, сколько специфическое отношение лирика к объектам его поэзии; античный антураж мог и отсутствовать.

Вдохновенному «безумию» романтического художника здесь противопоставлено подчеркнуто спокойное отрешенное от страстей и поэтому «гармонически» уравновешенное, созерцательное отношение художника к миру. Место поэтического экстаза занимает холодноватая рассудочность, определяющая рациональную, ясную композицию произведения, «пластический» стиль. Выдвигается задача описания предметов. Статуя, картина, неподвижный пейзаж становятся любимыми темами. Существенно, что и люди описываются как статуи, что и жизненные сцены даются в статике картины. Основное внимание уделяется фиксации зрительных впечатлений, выявлению и расположению «прекрасных» деталей, зачастую в ущерб впечатлению целого — метод, блестяще пародированный Козьмой Прутковым в стихотворении «Древний пластический грек»:

Люблю тебя, дева, когда золотистый

И солнцем облитый ты держишь лимон,

И юноши зрю подбородок пушистый

Меж листьев аканфа и белых колонни т. д.

Снижается значение темы: малозначительная тема дает бо́льшую возможность сделать упор на самое описание, на выделение эстетических частностей.

При внешней противоположности устремлениям вульгарного романтизма «антологическое» течение поэзии 40-х годов в сущности совсем не так полярно направлению Бенедиктова; стремление к возобновлению «преромантического» жанра «антологических стихотворений» — такой же результат распада романтизма, при котором идеи романтизма оказались расчлененными и выхолощенными.

Тургенев метко назвал направление Бенедиктова — Кукольника «ложно-величавой» школой. «Ложная величавость» в высшей степени присуща и «антологической» поэзии 40-х годов. И здесь в основе поза — поза поэта, вещающего «в одежде пышной грека» (как сказал Фет о Майкове) размеренные и мудрые слова, — поза поэта, величественно наслаждающегося прекрасным в отрешении от «низкой злободневности».

Стилизация под античность вызывала влечение к архаической, торжественной лексике. Майков, основной представитель антологической поэзии 40—50-х годов, употребляет часто нарочито архаизированные формы:

Но вы, обломки величавы,

Которым гений чистоты

Лучами вечной красоты

Одеял мраморные главы...(«Венера Медицейская»).

Друг и почитатель Бенедиктова, Майков не менее, чем Бенедиктов, склонен к условно-возвышенному эпитету типа: «роскошный», «волшебный», «пышный», «нетленный», «благовонный», а в начале своего творческого пути — и к гремучим сложным эпитетам, вроде: «молньеметательные очи», «оружеборцев молньекрылых», «шелом среброкосматый», «зеленошумные деревья», «листовенчанная из мрамора наяда» и т. п.

В соответствии с романтическими идеями поэт величается провидцем, поэзия объявляется голосом самой природы, прокламируется высокая ценность

- 666 -

поэтического акта, но вследствие распада романтических идей, творческое познание путается с «изящным наслаждением», пророк оборачивается сибаритом, ценность поэзии понимается в гедонистическом плане.

Культ красоты при гедонистическом отношении к красоте ярко выражается в сильном эротизме «антологических стихотворений» 40—50-х годов То вакхически-бурное, то изнеженно-томное, но всегда «изящное» любовное наслаждение — одна из основных тем этих стихотворений. В «пластических» описаниях обнаженного женского тела почти всегда смакуются «соблазнительные» детали.

«Антологические» поэты 40-х годов много переводят Шенье и подражают ему, но в их произведениях нет того культа свободы, дружбы, любви, нет и той конкретности и жизненности, которые находил в элегиях Шенье Пушкин. Идейная линия «антологистов» 40-х годов идет совсем в иную сторону — в сторону идеологии «искусства для искусства». Они принадлежат к тому течению европейской поэзии, из которого впоследствии выработается «парнассизм». Характерно, что, когда к 50-м годам в русской критике образуется реакционная группа «чистых» эстетов, она базируется в особенности на «антологической поэзии», поднимает на щит Майкова и даже Щербину, проповедуя «чисто-эстетическое» — по существу гедонистическое — отношение к искусству, «величавое» отрешение поэзии от интересов злободневности, сосредоточение на «пластическом» воспроизведении прекрасного в жизни, — словом, все то, что было характерно для поэтической практики поэтов-«антологистов». Эти свойства апологеты чистого искусства, во главе с Дружининым, объявляют теперь признаками «пушкинского направления», и Майков получает звание «преемника Пушкина», ставшее стандартной формулой для критических статей о нем, — хотя старательная имитация пушкинских оборотов речи и стиха придает антологическим стихотворениям Майкова лишь внешнее сходство с пушкинскими стихами, — да и то лишь с ранними элегиями, написанными под влиянием Батюшкова и Шенье.

Никто, впрочем, из поэтов, писавших в «антологическом» роде, не ограничивался этим родом и свойственными ему эстетическими установками.

А. Н. Майков (1821—1897) начал свою деятельность на рубеже 40-х годов «антологическими стихотворениями», которые в собрании его стихов впоследствии распределились по смежным циклам: «В антологическом роде», «Подражания древним», «Элегии».

В 1843—1845 годах Майков написал большой цикл стихотворений «Очерки Рима». Этот цикл еще заметно связан с «антологическими стихотворениями». Та же статуарность и пластицизм в описаниях, та же эротичность, то же гедонистическое мировоззрение, приписанное уже не мудрым античным эпикурейцам, но простодушным детям природы — итальянцам. Майков стремится показать итальянцев простыми, непосредственными и страстными натурами, глубоко романтичными в своей обыденности. В «Очерках Рима», так же как в «Риме» Гоголя, Италия — это романтический миф о непосредственно-гармонической и извечно прекрасной жизни, противопоставленной «суете» стран, поклоняющихся кумиру материальной пользы.

Резкий поворот намечается в творчестве Майкова в 1845—1846 годы. Это время близости Майкова к кружку Петрашевского, время влияния на него идей Белинского, влияния, воспринятого в достаточной мере поверхностно, но вызвавшего к жизни несколько произведений, которые, по позднейшему утверждению отрекшегося от «заблуждений молодости» автора, «вышли фальшивы, ибо поневоле я подражал в направлении и во

- 667 -

А. Н. Майков.

Литография М. Барышева. 1858.

- 668 -

- 669 -

взглядах, в сущности не понимая их и полагая, что иначе и нельзя, так должно быть».1 Наиболее крупное из этих произведений — поэма «Машенька» (1846), напечатанная в изданном Некрасовым «Петербургском сборнике». Это повесть о юной девушке, дочери скромного чиновника, соблазненной и брошенной блестящим и бездушным офицером и нежно, без упреков, принятой убитым горем отцом, к которому она возвращается. Характерно и большое стихотворение того же года «Барышня», обличающее пустой свет и пустую жизнь, брак по расчету и подавляющее страсти пошлое благоразумие.

Но увлечение идеями гуманистического демократизма — лишь краткий эпизод в жизненном и творческом пути Майкова. К рубежу 1848 года он подходит, уже ликвидировав «опасные» увлечения, в начале 50-х годов пишет новый цикл «Из древнего мира», а в 1853—1854 годы выступает уже как идеолог николаевской реакции, обличая ложную мудрость западных разрушительных учений и публикуя шовинистические стихотворения в псевдонародном духе.

Более, чем Майков, был верен в 40-е годы «антологическому» направлению и его принципам Н. Ф. Щербина (1821—1869). Напечатав свое первое стихотворение в 1838 году, Щербина на протяжении 40-х годов печатался мало, преимущественно в провинциальных изданиях и под псевдонимами; известность создает ему первый сборник его стихов «Греческие стихотворения», изданный в Одессе в 1850 году. В рецензии на этот сборник А. В. Дружинин писал: «... мы смело причисляем г. Щербину к числу замечательных русских поэтов и даем ему одно из первых мест между теми из них, которые еще пишут в наше время».2 И другие рецензенты отозвались о сборнике более чем благосклонно. Достаточно показательно для успеха Щербины то, что его печатали в журналах даже в пору пренебрежения к стихам. Так, в «Отечественных записках» 1850 и 1851 годов печатаются стихи одного лишь Щербины, в «Библиотеке для чтения» за те же годы Щербина — основной поэт. Успех Щербины был блестящ, но недолог. Журнальные отзывы 1852 года о новых стихотворениях Щербины свидетельствуют о разочаровании читателей и критики однообразием, бедностью и напряженностью произведений Щербины.

Щербина более узок и более, так сказать, программен, чем Майков. Он не устает декларировать:

Только в искусстве таится прямое блаженство.

Только в искусстве обещанный людям Элизий.Поэзии Щербина навязывает единственную цель:

Жизни каждое явленье

Возводить до красоты.Основное требование к поэту:

Чтоб в звуках зрели мы прозрачных как эфир

И мрамор Фидия, и краски Апеллеса.И Щербина создает «пластические» ситуации, дающие возможность картинного описания:

Друг мой! Хочу посмотреть я глазами поэта,

Как отделяется выпукло тело от ложа,

Как этот пурпур волнистый отделится ярко

От белизны легкопенной скульптурного тела...

- 670 -

Апогея достигает у Щербины «антологическая» эротика. Непременные описания обнаженного тела, однообразные призывы: «Бросься на мягкое свежедушистое ложе», «О, сжимай меня в страстных объятиях», «Дай страсти, Киприда, дай больше мне страсти» — все это в сочетании с бесстрастной важностью «жреческого» тона стоит на грани комического и делает понятным, что Щербина вместе с Бенедиктовым стал главным объектом пародий Козьмы Пруткова.

С половины 50-х годов жанры Щербины резко меняются. Щербина пишет «гражданские стихи», создает себе славу в литературных кругах своими едкими памфлетами, — но все это относится уже к следующей эпохе.

В сфере романтической поэзии наиболее крупное явление 40-х годов, несомненно — поэзия Фета.

Фет (1820—1892) усиленно ищет новых творческих возможностей, но он ищет их на путях романтизма и находит в романтическом импрессионизме, одним из зачинателей которого в европейской поэзии он, бесспорно, и является.

Такие строки Фета начала 40-х годов, как, например:

То на небе, то в звонком саду

Билось сердце слышнее у ней(«На заре ты ее не буди»)

Люблю я химеры,

Где рдеет румяное детство(«Как отрок зарею»)

свидетельствовали о необычности художественного метода поэта. Фет сочетает разнородные образы, связанные лишь субъективными ассоциациями и одинаковой эмоциональной окрашенностью в сознании лирика. Такое сочетание образов служит Фету для выражения неясных, смутных, иррациональных душевных состояний. Романтический иррационализм находит у Фета свое специфическое художественное выражение.

Во многих произведениях 40-х годов Фет предстает иррационалистом, не верящим в возможность передать переживание точным описанием, логическим расчленением, найти для его выражения адэкватные слова; он ищет возможности «навеять» настроение эмоциональными ассоциациями, впечатляющими деталями, «музыкой» стиха.

С этой установкой связана особая звуковая организация стиха, «мелодическое» строение интонаций, композиция, в значительной степени основанная на внелогических, «музыкальных» повторах и вариациях стихов.

«Музыкальные» принципы композиции сближают стихотворения Фета с романсом. Недаром композиторы обратили на Фета внимание значительно раньше, чем критики.

В 40-е годы Фет отдает значительную дань «антологическому» и другим модным жанрам, но специфичнее для него цикл стихотворений, которому он дал название «Мелодии». В 50-е годы в творчестве Фета, в связи с общим могучим движением русской поэзии к реализму, наблюдаются сдвиги, выражающиеся в пристальном внимании к деталям пейзажа, в стремлении к точной фиксации мимолетных зрительных впечатлений; поэтому в стихах 40-х годов романтизм Фета более очевиден, чем в позднейших.

Близок к Фету в мелодическом строении стихотворений Я. П. Полонский (1820—1898). В 40-е годы он отдает дань и «антологии» и «рефлексии», воспевая то безмятежное наслаждение, то «святое страданье»,

- 671 -

стремясь то «из мрамора храм вознести на холме и возжечь фимиам» («Диамея»), то «разбивать преданья — остатки форм без содержанья» («К демону»).

Наиболее интересны у Полонского 40-х и первой половины 50-х годов стихотворения «романсного» склада, с подчеркнутой мелодической линией и с гораздо более, чем у Фета, конкретной сюжетной ситуацией (ср. такие стихотворения, как «Маска», «Затворница», «Песня цыганки», «Колокольчик», «В глуши»).

В большом цикле кавказских стихотворений поэзия Полонского обогащается новыми ситуациями, экзотическими образцами («Татарская песня», «Грузинская песня»), а иноязычные названия дают возможность звучных и оригинальных рифм.

Фет, Майков, Полонский — основные поэты романтического направления в 40-е годы. Это поэты со своей индивидуальностью. Не совпадают пути их развития, их общественно-политические взгляды в разные периоды этого развития, но романтическая, в широком смысле слова, художественная идеология, бо́льшая и меньшая отрешенность от проблем, выдвигавшихся прогрессивной мыслью, выделяют Фета, Майкова, Полонского в особую группу, противопоставленную поэтам прогрессивного и демократического лагеря. В критике второй половины века Майков, Фет и Полонский недаром всегда объединяются в качестве корифеев «школы чистого искусства».

3

Все поэты, начавшие свой путь в 40-е годы, проходят в своем развитии стадию романтизма. Но для основного круга поэтов 40-х годов это не тот романтизм, тяготеющий к эстетизму, о котором шла речь выше. Это мрачный и мятежный романтизм, поэзия отрицания и протеста, совмещенных с тоской и отчаянием.

Подобно Лермонтову, Герцену и многим их сверстникам в 30-е годы, молодые поэты 40-х годов с величайшей остротой переживают свою оторванность от действительности, невозможность примирения с нею и свое бессилие и бесплодность в стороне от жизни, в положении «лишних людей».

Выросши под гнетом николаевской реакции, в тяжелой атмосфере после разгрома революционного движения, они не видят перед собой непосредственных путей борьбы с социальным злом, мучительно ищут идейной опоры для этой борьбы, выхода за пределы бессильных протестов против окружающей их действительности. Они жалуются на душевное раздвоение, на непомерную «рефлексию», приводящую к утрате непосредственности, к слабости чувства и воли.

Основное влияние, под которым развивается поэзия 40-х годов, — это, бесспорно, влияние Лермонтова, наследие которого систематически публикуется в первой половине 40-х годов. «Еще всею силою своей давит нас мрачное обаяние поэзии Лермонтова», — пишет Аполлон Григорьев об этом времени в позднейшей статье.1

При этом влияние оказывают, в основном, не реалистические произведения Лермонтова последних лет, в которых преодолены пессимистические и демонические настроения, а ранняя романтическая лирика Лермонтова с характерным сочетанием мотивов отрицания, протеста, страдания, отчаяния и тоски. Это сочетание в 40-е годы характерно и для поэзии Огарева,

- 672 -

Тургенева, поэтов-петрашевцев, — характерно и для Аполлона Григорьева или Ивана Аксакова.

Но при большом сходстве настроений есть и серьезнейшие различия в установках поэтов «лермонтовского» направления. Мотивы «страдания» и «отрицания» тесно связаны у всех, но существенно, какие из этих мотивов основные и какие подчиненные. Еще существеннее, в какой мере поэту удается реалистическое понимание его настроений, стремится ли он к освобождению из их плена и на каких путях ищет выхода. Для поэтов, не находящих выхода из круга романтического мышления, их борьба и отрицание — это лишь внутренняя борьба, вызванная тяжелым кризисом сознания. Их протест — это протест против несовершенства мира вообще, приводящий к настроениям демонизма и безвыходной тоски. Поэты же, преодолевающие под влиянием передовых социальных идей романтическое мышление, низводят «гордую вражду» на землю и ищут врагов конкретных и борьбы реальной.

Характерным представителем романтических настроений безвыходной тоски, обреченности и отчаяния является Аполлон Григорьев (1822—1864) — «последний романтик», как он себя называл.

Белинский писал по поводу первого (и единственного прижизненного) сборника стихов А. Григорьева, вышедшего в 1846 году: «Г-н Григорьев — почти неизменный герой своих стихотворений. Он певец вечно одного и того же предмета — собственного своего страдания... Г-н Григорьев силится сделать из своей поэзии апофеозу страдания; но читатель не сочувствует его страданию, потому что не понимает ни причины его, ни его характера, — и мысль поэта носится перед ним в каком-то тумане. Какое это страдание, отчего оно — бог весть!» (X, 295).

«Гордое страданье» связано в стихах Григорьева с «сомнением мучительным и злым», с «проклятия правом святым», с «ропотом мятежным»

Я верю, мы равны... Неутомимой жаждой

Страдаешь ты, как я, о гордый ангел мой!

И ропот на небо мятежный — помысл каждый,

Молитва каждая души твоей больной.(«К Лелии»).

Но страдание для Григорьева — не временный этап сознания, ищущего новых путей, а безысходное состояние, «безвременная мука», ибо разлад и дисгармония мира — непреходящи и неустранимы:

Вопросам, нас волнующим, и он.

Холодности цинизма не питая,

Сочувствовал. Но, видимо страдая,

Не ими он казался удручен.

Ему, быть может, современный стон

Передавал неведомые звуки

Безвременной, но столь же тяжкой муки.(«Памяти одного из многих»).

Эти неизбывные состояния тоски и душевной муки оборачиваются и другой стороной: болезненным наслаждением души, источенной «червем страдания». В поэзии Григорьева чем дальше, тем сильней звучит — в особенности в любовных стихах — этот мотив «безумного счастья страданья», «безумной веры в счастье муки», тесно сплетенный с мотивом «жажды странных снов», «обаянья несбыточно-восторженного сна». Эти настроения «болезненной поэзии» для Григорьева вообще основной тон романтизма,

- 673 -

понимаемого им как «начало стихийное и тревожно-лихорадочное... озноб и жар с напряженным биением пульса...».1

Настроения «блаженства муки» развиваются в экстатических стихах Григорьева 50-х годов, ведут к надрывному романсу, к цыганщине.

Эти настроения были замечены Белинским и в стихах сборника 1846 г. «„Безумное счастье страданья“ — вещь возможная, — писал Белинский, — но это не нормальное состояние человека, а романтическая искаженность чувства и смысла» (X, 296).

Поэтическая стихия Григорьева — чисто лирическая. Постоянная лихорадочная приподнятость настроения при сложности и путанности обуревающих поэта переживаний сказывается в лирической «невнятице» стиля, до некоторой степени сближающей Григорьева с Фетом. При единстве основного тона на стихах Григорьева 40-х годов сказываются его метания в поисках положительного мировоззрения, полосы различных идейных увлечений. Идейная эволюция молодого Григорьева плохо известна; во всяком случае, она порывиста, как весь его облик. В стихах 1842—1844 годов явны следы философской шеллингианской терминологии. В 1845 году создается ряд «гимнов» — хоровых масонских песен, прославляющих «вечный разум», «добра и правды вечный свет», «мудрость, вечного рожденье», «первообраз вечной славы» и т. д. Ряд стихотворений 1846 года обнаруживает влияние социалистической и революционной мысли. Таков сонет «Нет, не рожден я биться лбом», в котором есть строки:

И то, что чувствовал Марат,

Порой способен понимать я,

И будь сам бог аристократ,

Ему б я гордо пел проклятья.Таково «Прощанье с Петербургом»:

Прощай, холодный и бесстрастный,

Великолепный град рабов,

С твоей холодностью ужасной

К ударам палок и кнутов,

С твоею подлой царской службой...Таково стихотворение «Когда колокола торжественно звучат» с заключительным стихом:

Народной вольности завеет красный стяг.

Эти стихи, не предназначенные, разумеется, для печати, сохранились случайно. Каково было их количество, какова была интенсивность революционных увлечений Григорьева — неизвестно. Известно лишь, что революционные идеи Григорьев воспринимал из круга Петрашевского. Недолгое увлечение ими Григорьева относится к 1846 году, которым датируется и кратковременное влияние на Майкова того же круга идей и лиц. Напечатанная в 1847 году глава из романа в стихах Григорьева «Отпетая» имеет несомненное сходство с «Машенькой» Майкова.

Переехав из Петербурга (где он жил в 1844—1846 годах) в Москву, Григорьев вскоре сблизился с кружком молодых славянофилов и стал его душой и центром. Начинается период расцвета критической деятельности Григорьева, стихов же он почти не пишет до середины 50-х годов.

Последние два года интенсивного поэтического творчества отмечены настойчивыми попытками создать поэму. В 1845—1846 годах Григорьев

- 674 -

написал шесть фрагментов, набросков или глав различных поэм. Эти опыты не удались. Перед читателем возникал слишком уж знакомый герой с «насмешкой вечной, едко-злой, над разницей добра и зла», купивший «страданьем право проклинать», привыкший

...чувство рассекать

Анатомическим ножом,

И с тайным ужасом читать

Лишь эгоизм, сокрытый в нем,

И знать, что в чувство ни в одно

Ему поверить не дано.(«Отрывок из сказаний об

одной темной жизни»).Новые стихотворения А. Григорьева появляются лишь через много лет. В 1857 году напечатан большой цикл его стихотворений «Борьба». Здесь тема глубокой и несчастной любви сплетается с темами надрывного веселья, широкого пьяного разгула. Здесь в особенности проявляется «цыганская» стихия поэзии Григорьева. В 1858 году появляется «Venezia la bella» — «дневник странствующего романтика» в 48 сонетах, в 1862 году — «Вверх по Волге» — «дневник без начала и конца». Трудно назвать поэмами эти большие лирические фрагменты, явно и подчеркнуто автобиографические. Они примыкают к настроениям григорьевской лирики, но без ее «темноты», подражательного демонизма. Последнее произведение особенно интересно своей простотой, реалистичностью, «разговорным» тоном. Видно, что мимо Григорьева не прошли достижения некрасовской поэзии.

На этом творческий путь Григорьева был прерван ранней смертью.1

К поэзии А. Григорьева, на которой, по словам Белинского, «мучительно отяготело влияние Лермонтова» (X, 111), которая подверглась прямому влиянию петрашевцев, — близка поэзия последних, прежде всего, наиболее крупного поэта-петрашевца А. Н. Плещеева (1825—1893). Его сближают с Григорьевым литературные влияния, темы «бессилия» и «тоски», «рефлективные» настроения.

Для поэзии Плещеева характерен трагический образ поэта, обреченного

...терзаться

И предрассудкам казнь в сомнениях искать, —

(«Дума»).

поэта, отказывающегося от счастья во имя правды и принимающего путь «гордого страданья»:

А там, дай руку — и с тобою

Мы гордо крест наш понесем,

И к небесам, в борьбе с судьбою,

Мольбы о счастье не пошлем.(«Любовь певца»).

Ср. у Аполлона Григорьева:

Для себя мы не просим покоя

И не ждем ничего от судьбы,

- 675 -

И к небесному своду мы двое

Не пошлем бесполезной мольбы...(«К Лавинии»).

Но между А. Григорьевым и Плещеевым пролегает рубеж: сходные темы у Плещеева недвусмысленно и не в отдельных только произведениях окрашены идеологией петрашевца. Стихи 1845 года уже ясно конкретизируют тему «страдания», как страдания от сознания социальной несправедливости, от того, что «в ужасной наготе предстали» «бедствия страны родной» и «муки братьев», что поэт «услышал ближних вопль» и «видел их мученья». И с этой темой связана тема «святого искупленья», грядущего «дня, когда ни горя, ни страданий не будет на земле».

Тема будущего счастья человечества, тема труда и героизма во имя этого счастья проходит через всю лирику Плещеева, создавая ряд связанных и очень стойких символов. Так, социалистическое учение обозначается названиями «глагол истины», «истины закон», «луч правды», «любви ученье», а те, кто противодействует воплощению этого учения в жизнь, называются «жрецы Ваала», «рабы греха», «рабы преданья», «рабы суеты».

Создаются своего рода формулы, переходящие из стихотворения в стихотворение:

Жрецов греха и лжи мы будем

Глаголом истины карать.(«Вперед без страха

и сомненья»)....Жрецов Ваала лицемерных

Глаголом истины разить...(«Любовь певца»).

Жрецы Ваала ужаснутся,

Когда восстанет правды бог!(«Поэту»).

Навеки в мире водворится

Священной истины закон.(«Поэту»).

...И прозревал он в отдаленьи

Священной истины закон.(«Страдал он в жизни

много, много»).И вместе с сердцем да стремится

Постигнуть истины закон...(«Молитва»).

Впоследствии эти формулы, подхваченные рядом представителей либерально-гражданской поэзии, стали восприниматься как банальные штампы. В этом смысле показательны едкие пародии Добролюбова на Плещеева.1 Но эти пародии относятся к 1858 г.; в начале же 40-х годов социалистически настроенная молодежь видела в стихах Плещеева поэтическое воплощение своих чаяний. Вот что писал Валериан Майков в рецензии на первый сборник стихотворений Плещеева, выпущенный в 1846 году: «Стихи к деве и луне кончились навсегда. Настает другая эпоха: в ходу сомнение и бесконечные муки сомнения, страдание общечеловеческими вопросами, горький плач на недостатки и бедствия человечества, на неустроенность общества,

- 676 -

жалобы на мелочь современных характеров и торжественное признание своего ничтожества и бессилия; проникнутые лирическим пафосом воззвания на доблестный подвиг, стремление к вечному идеалу, к истине...».

«В том жалком положении, в котором находится наша поэзия со смерти Лермонтова, г. Плещеев — бесспорно первый наш поэт в настоящее время... Он, как видно из его стихотворений, взялся за дело поэта по призванию; он сильно сочувствует вопросам своего времени, страдает всеми недугами века, болезненно мучится несовершенствами общества и сгарает нетщетно жаждою споспешествовать его совершенствованию и торжеству на земле истины, любви и братства».1

Отвлеченность и расплывчатость поэтических формул Плещеева зависела не только от цензурных условий, но и от характерной для многих петрашевцев неопределенности политического идеала и, в еще большей степени, путей к торжеству этого идеала.

Иные возгласы в стихах Плещеева звучат как будто призывами в революции:

Близок час последней битвы!

Смело двинемся вперед.(«Новый год»).

И спящих мы от сна разбудим,

И поведем на битву рать!

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,

В заботах тяжких истощил.Последние четыре стиха — из стихотворения «Вперед без страха и сомненья», многие годы популярного в революционных кругах.

Но тут же рядом и призывы «простить безумным палачам», «одним прощеньем платить врагам за злобу их», явные признаки характерного для многих утопистов понимания социализма как нового христианства:

...на кресте господь им завещал

Свободы, равенства и братства идеал.(«К чему мечтать о том...»).

Воспринять Плещеева как революционного поэта не позволяет постоянная тема «бессилья», «утомленья бесплодною борьбой», «утраты упований прекрасных и святых», — делающая поэзию Плещеева типическим выражением настроений «лишнего человека» 40-х годов.

Прерванная в 1849 году арестом и ссылкой литературная деятельность Плещеева возобновилась лишь в 1856 году.

Тесно примыкают к Плещееву два других поэта-петрашевца С. Ф. Дуров (1816—1869) и А. И. Пальм (1822—1885). Это поэты менее определенные, чем Плещеев, но основные настроения их поэзии те же, что и у Плещеева: страдание и тоска, как следствие отрицания господствующего мировоззрения и социального уклада, как результат разлада с действительностью:

Их струны издают порывы тайной муки,

Негодование на жизнь и на судьбу —

Сомненья с истиной тяжелую борьбу,

Души расстроенной тяжелые болезни:

Для современников полезны эти песни!(Дуров, «Анакреон»).

- 677 -

А. Н. Плещеев.

Фотография. 1860-е годы.

- 678 -

- 679 -

Пессимизм у Дурова, как и у Плещеева, социально обоснован:

Куда ни подойдешь, куда ни кинешь взгляд —

Везде встречаются то нищих бледный ряд,

То лица желтые вернувшихся из ссылки,

То гроб с процессией, то бедные носилки...(«В. В. Толбину»).

Пальм пытается дать бытовую повесть в стихах из русской жизни («Отрывок из романа» — 1846 г.), близкую к аналогичным и одновременным произведениям Огарева и Тургенева.

Ряд поэтических символов социалистического или революционного содержания встречается у всех поэтов-петрашевцев: таковы образы тучи, несущей грозу, странника, смело идущего по тернистому пути, пророка-обличителя.

Характерна тема свержения предрассудков и разрушения кумиров смелым молодым умом, тема большого города с его социальными контрастами, тема свободы любви и брака.

Влияние Лермонтова на поэтов-петрашевцев очевидно. Показательны заключительные формулы лермонтовского типа, вроде:

Труда не стоит помнить их,

А позабыть их невозможно.(Дуров, «Присказки»).

И канет жизнь твоя как жалкий пустоцвет,

Как нищего в суде проигранное дело.(Пальм, «Гляжу я на твои глубокие

морщины...»).

Творчество поэтов-петрашевцев лежит на основном пути демократической поэзии 40-х годов — от Лермонтова к Некрасову.1

Значительным этапом на том же пути является поэзия Огарева. Н. П. Огарев — человек лермонтовского поколения. До нас дошли его стихи с 1833 года, но печататься он начал лишь в 1840 году.

Стихи Огарева 30-х годов отражают настроения «высокого» романтического идеализма, полны пафоса романтической мечты, порывания к «горнему миру», стремления познать высшую истину —

Чтобы душа, смиряясь, созерцала

Величие предвечного начала.(«Моя молитва»).

Сквозь стихотворения Огарева 30-х годов проходят темы романтической метафизики любви, религиозного откровения, органической жизни

- 680 -

природы, загробной жизни, темы «гармонии миров», «сновидений неземных», «души вселенной» — «вечной души», которая

Одною мыслию дыша,

Меняя формы, всё живет.(«Среди могил я

в час ночной...»).В это время лишь исподволь проявляются характерные черты лирического облика Огарева, каким он предстает перед читателем на рубеже 40-х годов.

Первая половина 40-х годов — период наиболее интенсивного лирического творчества Огарева.

Основные настроения лирики Огарева в это время — тоска, мечтательная грусть, чувство одиночества, ранней усталости, неверие в судьбу и жизнь, меланхолические воспоминания о том, «что было, что сладко сердце разбудило и промелькнуло навсегда», боль «сомнения», отвержение «примирения», ощущение «разлада» (характерны названия стихотворений: «Тоска», «Много грусти», «Разлад», «Разорванность»), жалобы на «рефлексию», на «мысль» — разрушительницу покоя и мира. И тут же — мотивы гордости «высоким страданьем», ставящим поэта над «бессознательной» жизнью.

Лирика Огарева этого периода стремится передать только самое чувство, настроение поэта, почти не описывая ситуаций, вызвавших это чувство. Белинский в 1842 году характеризует стихи Огарева как «отличающиеся особенною внутреннею меланхолическою музыкальностию; все эти пьесы почерпнуты из столь глубокого, хотя и тихого чувства, что часто, не обнаруживая в себе прямой и определенной мысли, они погружают душу именно в невыразимое ощущение того чувства, которого сами они только как бы невольные отзывы, выброшенные переполнившимся волнением» (VII, 54).

В глазах современников это стремление к фиксации неопределенных настроений вместе с музыкальностью стиха сближало Огарева с Фетом. Такое сближение было возможно главным образом потому, что в лирических стихах Огарева, печатавшихся в журналах 40-х годов, не раскрывались достаточно ясно причины и социальный смысл тех настроений, которые так ярко сказались в этих стихах. Гораздо откровеннее и яснее звучит написанная в начале 40-х годов, но напечатанная только в 1857 году за границей, лирическая поэма «Юмор».

И здесь преобладают темы страданья и сомненья, тоски и увяданья, сетования на пустоту жизни, на «тиски непроходимой скуки» и «злой недуг» отчаяния, но причиной тоски прямо назван «политический наш быт», резко обличаются крепостное право, оковы и тюрьмы деспотизма, «аристократов рабский круг». Поэт с сочувствием упоминает о социалистах-утопистах («И Шарль Фурье и Сен-Симон Чертили план иных времен»), делится мечтами о революции («Есть к массам у меня любовь И в сердце злоба Робеспьера, Я гильотину ввел бы вновь»).

Среди стихов Огарева начала 40-х годов надо отметить несколько стихотворений из жизни крестьянства, с показом тяжелой бедности и мучительной жизни народа («Деревенский сторож», «Кабак», «Изба»). В них Огарев — прямой предшественник Некрасова.

К середине 40-х годов идейный путь Огарева определяется вполне. Мысль выходит на путь революционного материализма, отрицание безраздельно направляется на реальную социально-политическую жизнь, перестает

- 681 -

быть бесплодным и трагическим, укрепляет, а не разрушает жизненные цели:

...мир, который мне как гнусность ненавистен,

Мир угнетателей, обмана и рабов —

Его, пока я жив, подкапывать готов...(«Совершеннолетие»).

Число произведений Огарева с середины 40-х до середины 50-х годов невелико. Среди них надо отметить поэму «Господин», значительно более композиционно собранную и реалистическую по методу, чем «Юмор». Это история морального разложения в условиях крепостнической действительности молодого идеалиста-помещика, приехавшего в деревню с передовыми идеями и благородными стремлениями.

После эмиграции Огарева в 1856 году начинается новый период его поэзии. Теперь поэзия становится органической частью его революционной деятельности. Огарев пишет агитационные стихи, стихотворные предисловия к «Колоколу», политические послания, эпитафии революционерам, эпиграммы и инвективы на врагов революции и ее половинчатых сочувствователей. Но этот последний и чрезвычайно существенный в общей идейно-творческой эволюции Огарева период уже выпадает из рассматриваемой эпохи.

Близка к огаревской поэзии 40-х годов и поэзия И. С. Тургенева. Удельный вес стихов Тургенева в его литературном наследии, конечно, невелик; все же в 40-х годах Тургенев был, несомненно, заметным поэтом, — в особенности поэмы его воспринимались как произведения значительные.

Бо́льшая часть лирических стихотворений Тургенева написана в 1842—1844 годах.

И грусти тихой и свободной

Я предаюсь душою всей —вот их основное настроение. Мотивы тоски «души больной», «смутного» или «гордого» страданья чередуются в них с «гейневским» смехом над «гибелью своих восторженных надежд», с сатирическим изображением «горестных страдальцев».

В период 1843—1846 годов Тургенев опубликовал четыре поэмы. Все они были высоко оценены Белинским. Менее других — поэма «Разговор» (1844), в которой Белинский отметил «слишком заметное влияние Лермонтова» (X, 108). Она написана размером «Мцыри». Это исповедь юноши с «душой печальной и больной», в которой «иссякла молодость» и «завяла жизнь» в «безотрадной пустоте». Поэма схематична, лишена реальной обстановки. Иного рода поэмы «Параша» (1843), «Помещик» (1845), «Андрей» (1845).

Тургенев, как и Огарев, в этот период именно в поэмах нащупывает путь к преодолению настроений «лишнего человека» — через иронию, насмешливое, объективирующее изображение «гамлетовских» настроений. Первая поэма Огарева недаром называется «Юмор». Этим заглавием подчеркнут характерный путь, которым люди 40-х годов шли к реализму из круга романтических, меланхолически-рефлективных настроений. Юмористический тон так же характерен для поэмы 40-х годов, как и стремление к реалистической фиксации быта. Манера непринужденного разговора с читателем, окрашенного грустным юмором, также связана с Лермонтовым, — с линией его сатирических поэм. В 1842 году была напечатана «Сказка для детей» Лермонтова, в 1843 — «Параша», близкая ей по тону и даже по образу «сатаны», как олицетворения «юмора».

Белинский в особой статье, посвященной поэме, дал ей исключительно высокую оценку; в статье особенно подчеркивается юмор поэмы — с общим

- 682 -

выводом: «Ирония и юмор, овладевшие современною поэзиею, всего лучше доказывают ее огромный успех: ибо отсутствие иронии и юмора всегда обличает детское состояние литературы» (VIII, 220). «Ирония и юмор» «Параши» направлены против пошлости и пустоты старозаветной помещичьей жизни, против благоразумно-банальных жизненных путей. Среди лирико-юмористических отступлений, описаний природы, картин помещичьего быта медленно движется сюжет. Героиня поэмы — романтическая усадебная барышня, со взором, в котором видна

Возможность страсти горестной и знойной,

Залог души, любимой божеством,с сердцем «полным мучительной и грустной тишиной». Герой — «надменный», «изнуренный», «скучающий», «с грустною улыбкой», с умом «насмешливым и гибким». Неожиданно благополучный и вялый роман героев, быстро и без всякого «святого благодатного страданья» заканчивающийся браком и совместным помещичьим прозябанием, — дает возможность «юмористического» разоблачения этих двух типичных героев литературы тех лет.

В поэме «Помещик» заметно усилена «юмористическая» струя. Это гротеск, и по методу и по идеологии принадлежащий к нарождавшейся тогда «натуральной» школе. Тургенев сближается здесь с Некрасовым в таких произведениях его, как незадолго до того напечатанный «Чиновник». В гораздо большей степени, чем в «Параше», здесь сатирически выявлены бессмыслие и паразитарность помещичьей жизни.

Последняя поэма «Андрей» уже вплотную подводит к повестям Тургенева с их излюбленными мягкими, честными и нерешительными героями, с тонким воспроизведением психологии, провинциального быта, пейзажа.

Успех «Записок охотника» окончательно определил литературный путь Тургенева, с 1847 года отказавшегося от стихотворческой деятельности.

4

Многие из тех черт, какими мы характеризовали рассмотренных выше поэтов 40-х годов, присущи и творчеству поэтов-славянофилов; тем не менее, есть все основания выделить их поэзию в особое направление. Здесь мы сталкиваемся с тем же положением, что и в других областях идеологической продукции славянофилов: некоторые идеи и взгляды их, взятые изолированно, могут представляться прогрессивными и совпадающими со взглядами передовых мыслителей того времени, между тем как в системе славянофильских идей эти взгляды получают иной смысл.

Так, славянофильские призывы уважать народный дух, народную самобытность обесценивались тем, что основополагающим выражением русского народного духа славянофилы считали церковно-православное мировоззрение, что русскому народу они приписывали дух смирения, противопоставляемый «западному» духу революции.

Отрицательно относясь к крепостному праву, славянофилы, однако, не выходили за пределы дворянского либерализма; недаром впоследствии, в практической работе по подготовке крестьянской реформы либералы-славянофилы совершенно солидаризировались и объединились с либералами-западниками. Славянофилы осуждали, иногда резко, бюрократизм и произвол феодально-крепостнической монархии, но в этом отношении их нельзя ставить на одну доску даже с либералами-западниками: славянофилы смотрели не вперед, а назад, противопоставляя крепостнической монархии

- 683 -

идеал фантастической старорусской вольности, видя выход из тисков монархической бюрократии в отвержении начал, внесенных «западником» Петром, и возврате к началам московского периода русской истории.

Славянофилы объявляли себя поборниками свободы слова, свободы народного мнения, долженствовавшего, по их проектам, зазвучать полным голосом в земских соборах. Но полная свобода народного мнения должна была, по мысли славянофилов, совмещаться с полной неограниченностью самодержавной верховной власти; тем самым свобода слова ничем не обеспечивалась, и, значит, оказывалась лишь бессодержательной мечтой, вредной своим показным свободолюбием, уводившей с пути подлинной борьбы за свободу слова.

В области эстетических принципов и отношения к искусству для славянофилов характерна борьба с эстетизмом, с «чистым искусством». Но славянофилы осуждают его отнюдь не с тех позиций, с каких его осуждали революционные демократы, а с религиозно-аскетических: искусство, оторванное от высших задач, служащее лишь эстетическому наслаждению — это (по словам К. С. Аксакова) «исчадье темных сил бездушной, чувственной природы», «полный чувственности пир», «плоти высшее служенье», «лжеподобный духу мир».1

В соответствии с этими взглядами собственное творчество славянофилов отличается строгим отвержением всякого эстетизма. Это равно характерно для всех основных поэтов-славянофилов: А. С. Хомякова, Константина и Ивана Аксаковых.

Эти три поэта принадлежат к разным поколениям. А. С. Хомяков (1804—1860) — человек пушкинской поры, «любомудр», приобретший некоторую известность как поэт еще в 20-е годы; К. С. Аксаков (1817—1860) — человек лермонтовского поколения, начавший писать и печататься в 30-е годы; И. С. Аксаков (1823—1886) — представитель «людей 40-х годов»: его первые стихотворения относятся к 1843—1844 годам.

Тем не менее, ряд особенностей свойствен поэтическому творчеству всех славянофилов в 40-е годы. Это, прежде всего, крайняя ограниченность тем. Темы лирики славянофилов — это темы, непосредственно относящиеся к центральным идеям славянофильской доктрины. Личная психологическая лирика исключается, — вернее, является лишь в форме психологического анализа религиозного просветления, очищения и укрепления духа на «подвиг» или самообличения в слабости и пороках, препятствующих «подвигу», т. е. воплощению славянофильских идей в жизнь.

Здесь нет интимных тем, любовных переживаний, любования природой или собственными душевными состояниями, элегических мотивов примирения с окружающей жизнью и со своей печалью. Всё это сурово отметается.

Крайняя узость тематики славянофилов объясняется, помимо идеологических установок, конечно, и тем, что все поэты-славянофилы — это писатели, для которых поэзия отнюдь не являлась основной формой идеологического творчества, а лишь особой формой выражения наиболее торжественных и возвышенных мыслей.

Непосредственные преемники «любомудров» славянофилы продолжают стремиться к созданию «поэзии мысли», но, опасаясь соблазна эстетической туманности, стремясь к смысловой однозначности, они ограничиваются рассуждениями в стихах, в лучшем случае окрашенными довольно однообразным пафосом «пророческой» торжественности, в худшем — холодно-риторичными.

- 684 -

Основным установкам поэзии славянофилов соответствует аскетическая простота стиховых форм и стилистических оборотов. Символика славянофилов бедна. Высокая торжественность тона в соединении с религиозной настроенностью вызывает частое обращение к библейским образам, выступающим в качестве олицетворений и аллегорий. Специфична для поэзии славянофилов символика русских городов: Киев как символ общеславянского единения, Новгород как символ исконно свойственного русскому народу духа свободы, Москва как символ органичности, цельности и единства русской народной жизни, Петербург как символ наносного, искусственного, ненародного начала в русской жизни.

В своих стихотворениях славянофилы декларируют упадок жизни, культуры и силы Запада и грядущее первенство России, которая объединит славян и внесет в мир свойственный славянам дух смирения, веры, любви, правды, братства и свободы. Они призывают русскую интеллигенцию проникнуться народным духом, слиться со своим народом, отбросив слепое, бездушное подражание чуждой России жизни Запада. Славянофилы прославляют свободу слова и духа (например Хомяков в стихотворении «Навуходоносор», К. Аксаков в стихотворении «Свободное слово»), обличают рабство и угнетение, тщеславие и ложь, лень и духовную мертвенность. Все это связано в их представлении с насилием власти над народом, с развитием бюрократического централизма: это дух созданной Петром I Российской империи. Поэтому наряду с дифирамбами народному духу славянофилы создают критические, полемические, обвинительные стихотворения, зачастую очень резкие и более эмоциональные, чем их восхваления. Такова характеристика николаевской России, данная в известном стихотворении Хомякова «Россия» (1854):

В судах черна неправдой черной,

И игом рабства клеймена;

Безбожной лести, лжи тлетворной,

И лени мертвой и позорной,

И всякой мерзости полна!(Ср. одновременное и аналогичное стихотворение К. Аксакова «О боже, в страшный день позора»).

И. Аксаков является не менее горячим обличителем

Среды бездушной, где закон —

Орудье лжи, где воздух смраден

И весь неправдой напоен.(«Моим друзьям»).

Иван Аксаков может быть назван поэтом-«обличителем» по преимуществу. Основная тема его стихов — отрыв дворянской интеллигенции от народа и народного духа, барское отношение к народу, бессовестное угнетение его:

Не стыдно вам пустых занятий,

Богатств и прихотей своих,

Вам нипочем страданья братий

И стоны праведные их...(«С преступной

гордостью...»).Иван Аксаков — наиболее оппозиционный славянофил. Для него основная оценка окружающего выражается словами:

- 685 -

Сплошного зла стоит твердыня,

Царит бессмысленная ложь!(«Пусть сгибнет всё...»).

Кажущаяся положительность славянофильских идеалов не спасает его от типичных настроений поколенья — сомнений, тоски, отчаяния:

Стремление, мученье и сомненье

От века нам, как видно, суждены!(«После 1848 года»).

И жизнь теперь как бремя носим мы,

И веры нет в грядущие успехи.(«Бывает так...»).

И вот опять я болен, болен,

И для тоски не знаю слов!(«Опять тоска!»).

Но И. Аксаков упорно борется с этими настроениями, разоблачая их как проявления барской праздности. Он подвергает сомнению ценность «благородных» дворянских переживаний — неудовлетворенности, тоски, пассивного сочувствия угнетенному народу:

А впрочем мы, дворянской ленью

Врачуя совести недуг,

Святому истины служенью

Свой барский жертвуем досуг!

Мы любим к пышному обеду

Прибавить мудрую беседу,

Иль в поздней ужина поре,

В роскошно убранной палате

Потосковать о бедном брате,

Погорячиться о добре!(«Добро б мечты!»).

Вместо этих сочувствий И. Аксаков требует работы, активной борьбы со злом, хотя бы в сфере «малых дел». Сочетание отчаяния и тоски со стремлением опорочить и подавить их зачастую вызывает в его поэзии подлинно трагические ноты.

Тенденции славянофильства влекли И. Аксакова к созданию поэмы из русской крестьянской жизни. Памятником этого стремления осталась неоконченная поэма «Бродяга», частично написанная стихом и слогом, ориентированными на народную поэзию.

Из-за цензурных условий, из-за отсутствия славянофильских изданий, Иван Аксаков, не считавший себя профессиональным поэтом, почти не печатался в 40-е годы и в начале 50-х. Лишь около десяти его стихотворений было напечатано в это время — главным образом в трех «Московских сборниках». Впоследствии И. Аксаков опубликовал еще несколько стихотворений этого времени в «Русской беседе» 1856 и 1859 годов. И прежние, и новые публикации возбудили интерес и внимание в кругу демократических писателей. Некрасов пишет Тургеневу в 1856 году: «...если будешь писать к Ивану Аксакову, спроси его, не хочет ли он дозволить мне перепечатать из разных Московских сборников его стихотворения?».1 В «Заметках о журналах» за апрель 1856 года он перепечатывает два стихотворения И. Аксакова

- 686 -

из «Русской беседы», называя их «превосходными», и добавляет: «Давно не слышалось в русской литературе такого благородного, строгого и сильного голоса».1 Через несколько месяцев Чернышевский, напомнив об этой перепечатке, выражает сожаление, что с тех пор «Русская беседа» не печатала стихов И. Аксакова, и рекомендует прочесть обозрения кн. В. Черкасского и стихи И. Аксакова тем, «кто хочет узнать „Русскую беседу“ с самой выгодной стороны».2

Отметим включение в политическую лирику славянофильского лагеря Ф. И. Тютчева, который возобновляет литературную деятельность с конца 40-х годов. С этого времени в его поэтическое творчество входят темы, характерные для славянофильской идеологии: тема мессианской роли России, тема России и революции как двух основных борющихся сил современности, тема «венца и скиптра Византии» и России как будущей объединительницы славян.

К поэзии славянофилов примыкает и творчество Каролины Павловой (1807—1893). Ряд ее «дум» и послании типичен для славянофильской поэзии. Излюбленные ее темы — явно славянофильского происхождения. Это тема ухода религии и красоты из мира, который предался погоне за наживой и заменил «власть духа» «властью вещества»; тема России как страны духа; противопоставление смиренного величия религиозной России надменному блеску Запада; тема Москвы, как средоточия жизни русского духа, и др.

Лирическая медитация — излюбленный жанр К. Павловой. Но она создает произведения и более сложного и крупного жанра, перемежая славянофильские монологи предполагаемыми ответами противников и, таким образом, развертывая медитацию в большой диалог («Разговор в Трианоне», «Разговор в Кремле»).

Несмотря на все это, стихи К. Павловой — лишь на периферии славянофильской поэзии. Ее славянофильские медитации — не центр, не ядро ее творчества, в основе которого — элегическая лирика, несколько однообразного, холодновато-торжественного эмоционального тона, очень рациональная и логичная, анализирующая и точно формулирующая душевные состояния. В своей психологической лирике Павлова стремится к раскрытию женского чувства.3 Павлова пишет замкнутыми фразами, с установкой на точность выражения мысли, на мастерство стиха.

И современниками и позднейшими читателями Павлова всегда воспринималась как виртуоз стиха. Поэзия Павловой поражала, прежде всего, самой организацией стиха: необычными ритмическими модуляциями, экзотическими рифмами и т. п. Эффектной звуковой организации стиха соответствует ряд стилевых особенностей: тонкая игра антитезами, смелые, выисканные сравнения, парадоксальные эпитеты, броские концовки и т. п.

Впоследствии подчеркнутая установка К. Павловой на мастерство стиха вызвала особый интерес к ее поэзии со стороны Валерия Брюсова.

Размежевываясь, с одной стороны, с либеральными западниками, с которыми, однако, у славянофилов было немало общего, славянофилы, с другой стороны, имели своими соседями таких представителей официозной

- 687 -

идеологии николаевского режима, как М. П. Погодин и С. П. Шевырев, издатели «Москвитянина». Они, правда, расходились в таких кардинальных вопросах, как отношение к крепостному праву, отношение к власти, «свободе совести» и т. д. Славянофилы называют идеологов «Москвитянина» «мертвенными сосудами живого» (Хомяков), подчеркивают, что близость их идеологий лишь формальная.

Не съединит нас буква мненья,

Во всем мы розно меж собой,

И ваше злобное шипенье —

Не голос смелый и прямой.Так пишет К. Аксаков в стихотворении «Союзникам».

Но «буква мненья» была одна, лозунги и символы были в значительной мере те же, по характеру и стилю поэзия славянофилов и «москвитянинцев» чрезвычайно близки.

Критика «Москвитянина» в 40-е годы упорно объявляет лучшими поэтами современности Хомякова и Языкова (часто с руганью по адресу «Отечественных записок», выдвигающих Лермонтова и Кольцова).

Н. М. Языков в 1843 году возвращается в Москву после пятилетнего пребывания за границей, и его заглохшая было поэтическая деятельность заметно оживляется. Он становится присяжным поэтом «москвитянинской» группы. Но его произведения отнюдь не обнаруживают того высокого подъема мысли и чувства, какого требует от поэзии критика этой группы; в новых стихах Языков не поднимается выше приветственных посланий соратникам и брани по адресу инакомыслящих.

По существу же основные тенденции поэзии Языкова были чужды идеологии славянофильства. Языков был поэтом эпикуреизма, певцом разгула и чувственной любви. В стихах 40-х годов Языков отрекается от эпикурейства и дает тщетные обещания приняться за крупную вещь религиозного или исторического плана:

Пора, за дело мне! Вину и кутежу

Уже не стану, как бывало,

Петь вольнодумную хвалу!..(«Кн. П. А. Вяземскому»).

Впрочем, период интенсивного участия Языкова в идеологических боях реакционеров был недолог: Языков умер в 1846 году.

5

Преодоление романтизма в поэзии 40-х годов связано с развитием сатирических, пародийных, юмористических жанров, в частности стихотворной пародии как эффективного метода борьбы с застоем и романтическими тенденциями в поэзии. Во второй половине 40-х и начале 50-х годов приобретает особое значение деятельность поэтов-пародистов.

В 1847 году в «Современнике», перешедшем под редакцию Некрасова, резко уменьшается число стихов, с 1848 года стихи пропадают совсем. Зато с первого номера 1847 года «Современник» начинает печатать пародии на современных поэтов, подписанные псевдонимом «Новый поэт», под которым скрывается И. И. Панаев.

В предисловии к отдельному изданию своих пародий Панаев объяснил, что целью его было разоблачение мелочности и бессодержательности текущей поэзии. «Новый поэт» высмеивает риторические восторги Бенедиктова,

- 688 -

обветшалый эпикуреизм и пафос «разгула» Языкова, туманную скорбь Огарева и Аполлона Григорьева, напыщенный «эллинизм» Майкова и Щербины, «дамскую» поэзию Павловой и Растопчиной, хвастливые панегирики славянофилов, приторную красивость «испанских» баллад и серенад и пр.

Отчасти по стопам «Нового поэта», но с исключительным блеском, обеспечивающим его пародиям широкую известность вплоть до нашего времени, выступил Козьма Прутков.

Козьма Прутков — это коллективный псевдоним А. К. Толстого и братьев А. М. и В. М. Жемчужниковых. «Прутковский» материал накапливался у них с начала 50-х годов (если не ранее), основная часть его была напечатана в «Современнике» 1854 года.

Вначале Козьма Прутков воспринимался лишь как удачливый пародист. Пародии его, подобно панаевским, захватывают широкий круг литературных явлений 40-х — начала 50-х годов.

Козьма Прутков пародирует стихотворения антологические и «как будто из Гейне», испанские серенады, средневековые баллады, «новогреческие песни»; пародирует и Фета, и Полонского, и А. Григорьева, и Ивана Аксакова и других поэтов; но, в отличие от «Нового поэта», Козьма Прутков — определенная и характерная творческая личность со своим отношением к пародируемым авторам. Три любимых объекта пародий Пруткова — это Бенедиктов, Щербина и Хомяков, — притом преимущественно не славянофил Хомяков 40-х годов, а «любомудр» Хомяков 20-х — начала 30-х годов, стремящийся воплотить в поэзии идеи шеллинговской натурфилософии и с особой настойчивостью разрабатывающий темы вдохновения, как слияния с мировым целым, и высокого призвания поэта (поэт — «венец творенья», «глас природы»). Индивидуальные особенности стиля каждого поэта пародируются очень тонко, но основная цель пародий — разоблачить не индивидуальное, а общее для всех эпигонов романтической поэзии: условность, позерство, эстетство, оторванность от жизни.

Вымышленный автор этих пародий, Козьма Прутков, осознает себя не пародистом, а подражателем; он отнюдь не для смеха, а самым серьезным и простодушным образом воспроизводит любые штампы романтической поэзии, полный уверенности в своем поэтическом величии:

И слава моя гремит как труба,

И песням моим внимает толпаСо страхом.

(«Мой сон»).

Козьма Прутков — злейший разоблачитель романтизма. Высокое призвание поэта, его поэтическая свобода и смелость, его близость к «тайнам мироздания», к «жизни мирового целого», неукротимая страстность его души и глубокое преклонение перед «прекрасным» — всё это оказывается в творчестве Козьмы Пруткова условными трафаретами обветшалой эстетики, полностью оторванной от действительной жизни.