- 511 -

Проза сороковых годов

1

Сороковые годы были временем расцвета критического реализма, полной победы реализма в ведущем жанре литературы этого периода — прозе над всеми антиреалистическими течениями и направлениями. Настроения крестьянства, протестовавшего против крепостничества, борьба лучших людей общества за освобождение народа от власти помещиков — нашли свое яркое отражение в литературе, во многом определили ее содержание и способствовали развитию в ней реалистического стиля. Об огромном политическом значении русской реалистической литературы писали Белинский и Герцен; Герцен утверждал, что «литература времен Николая была оппозиционной литературой, непрекращающимся протестом против правительственного гнета, подавляющего всякое человеческое право».1

Расцвет реализма 40-х годов был подготовлен творчеством Пушкина, Лермонтова и Гоголя и критической деятельностью Белинского.

В 1835 году, в пору, когда Гоголем еще не были написаны «Ревизор» и «Мертвые души», Белинский в статье «О русской повести и повестях Гоголя» определил основные черты творчества писателя и дал оценку значения Гоголя для развития русской литературы. Белинский заявил, что в настоящее время литература должна двигаться по пути критического обличительного реализма, дающего характеристику общества и обличающего современный социальный быт. На этом пути, по мнению Белинского, Гоголь является главой литературы, главой поэтов, великим продолжателем дела Пушкина.

Белинский характеризовал Гоголя как писателя, который «не льстит жизни, но и не клевещет на нее», который «верен жизни до последней степени» (II, 221).2 Критик отметил народность творчества писателя и оригинальность его произведений. Он указал, что реалистическое, правдивое и бесстрашное изображение Гоголем современной действительности, умение рисовать типические образы, демократические устремления писателя, его интерес к жизни «средних сословий» должны оказать мощное воздействие на литературу. Обличительный характер творчества Гоголя, «смех, растворенный горечью», который звучит в его произведениях, отвечает общественной потребности в литературе, проникнутой гражданским пафосом.

- 512 -

Статья Белинского «О русской повести и повестях Гоголя» имела огромное влияние как на развитие русской литературы в целом, так и на дальнейшие судьбы творчества самого Гоголя. Определив место Гоголя в современной литературе, Белинский нанес сокрушительный удар по реакционной критике, травившей писателя, пытавшейся объявить его творчество второстепенным, незначительным явлением, относящимся к «низшему» роду литературы. Белинский привлек внимание всей молодой прогрессивной литературы к творчеству Гоголя, вследствие чего в высокой степени возросло общественное значение произведений писателя. Он показал, какие черты в творчестве Гоголя должны стать предметом особенно пристального изучения молодых писателей, чему должны они следовать.

Вместе с тем Белинский показал и самому Гоголю, на чем основывается его влияние на общество, в чем состоит существо его творчества, каковы особенности его дарования, дающие ему право считаться вождем реалистической литературы на современном этапе ее развития.

Характеризуя впоследствии литературу 40-х годов, Чернышевский писал: «...положение русской литературы существенно изменилось влиянием Гоголя, деятельностью Лермонтова и многочисленных писателей нового поколения, воспитанных отчасти Пушкиным и Лермонтовым, а более всего творениями Гоголя и критикою Белинского».1

Выдвигая в качестве главы литературного периода Гоголя — писателя, в произведениях которого разоблачение крепостнического строя и бюрократического государственного аппарата достигло особенной остроты и сатирическое обличение — особой силы, Белинский и Чернышевский не противопоставляли творчество Гоголя Пушкину. Борясь за утверждение критического реализма в литературе, Белинский постоянно подчеркивал огромное значение деятельности Пушкина как основоположника реалистической русской литературы, предшественника и учителя Гоголя. Критик-революционер раскрыл значение Пушкина — великого художника, давшего широкую реалистическую картину русского быта, поставившего в своих произведениях основные вопросы современности.

Чернышевский указывал, что «Пушкин явился в совершенно новом свете, когда по смерти его обнародованы были произведения, в художественном отношении превышающие все, что было им напечатано при жизни. Гоголь напечатал „Ревизора“. Явились Кольцов и Лермонтов. Все прежние знаменитости померкли перед этими новыми. Явилась новая школа писателей, образовавшихся под влиянием Гоголя. Гоголь издал „Мертвые души“. Почти в одно время явились „Кто виноват?“, „Бедные люди“, „Записки охотника“, „Обыкновенная история“, первые повести г. Григоровича. Переворот был совершенный. Литература наша в 1847 году была так же мало похожа на литературу 1835 года, как эпоха Пушкина на эпоху Карамзина».2

Значение Лермонтова для развития передовой реалистической литературы 40-х годов определялось прежде всего тем, что он в одно время с Гоголем обнажал в своих произведениях наиболее существенные противоречия действительности. Подобно Гоголю, Лермонтов был поэтом отрицания, крепостническая действительность подвергалась в его творчестве беспощадной критике. Писателям-реалистам 40-х годов Лермонтов был близок и как обличитель высшего дворянского общества и как художник,

- 513 -

стремившийся изобразить передовую личность своей эпохи, противостоящую феодально-крепостнической действительности. Проза Лермонтова явилась шагом вперед в разработке психологического анализа. Эта сторона художественного метода Лермонтова имела большое значение для развития реалистической литературы 40-х годов, особенно во второй половине десятилетия.

Иллюстрация:

«Физиология Петербурга». Титульный

лист. 1844.Борьба Белинского за реализм в литературе была частью его борьбы за сближение литературы с освободительным движением, против правительственной политики в области искусства, против попыток подчинить литературу влиянию охранительных идей. Прогрессивные силы общества, выражавшие и защищавшие интересы народа, были заинтересованы в развитии реалистической литературы. Художественные произведения, правдиво изображавшие жизнь со всеми ее темными сторонами, содействовали росту самосознания общества, распространению освободительных идей. Правительство же покровительствовало реакционному романтизму, поощряло и охраняло авторов, пытавшихся противостоять возрастающему влиянию реалистического направления в литературе.

Бороться за расширение и упрочение влияния Гоголя на литературу, организовывать и направлять «гоголевскую школу» Белинскому приходилось в чрезвычайно сложных условиях; борьба носила политический характер. Белинский должен был отстаивать Гоголя не только от явных, открытых врагов писателя, но и от критиков, заявлявших о своем преклонении перед его дарованием и вместе с тем искажавших значение его творчества, пытавшихся толкнуть Гоголя на ложный путь. Важнейшими моментами борьбы Белинского за Гоголя были его выступления по поводу «Мертвых душ» (прежде всего полемика с К. С. Аксаковым) и в связи с появлением «Выбранных мест из переписки с друзьями» (здесь наибольшее значение имело знаменитое зальцбруннское письмо Белинского к Гоголю от 15 июля 1847 года).

Под знаменем гоголевского направления Белинский объединял писателей, стремившихся к правдивому изображению действительности, разными путями шедших в своем творчестве к реализму.

Белинский боролся за развитие и распространение реализма в русской литературе, за расширение влияния освободительных идей. Он видел, что круг вовлеченных им в орбиту реалистического направления писателей неоднороден, что наряду с литераторами, сознательно идущими по пути

- 514 -

критического реализма, в сборниках гоголевской школы печатают свои произведения и авторы, не последовательные в проведении реалистических принципов, авторы, во взглядах которых проявляются либеральные и даже консервативные тенденции, ограничивающие их творческие возможности.

Замечательный теоретик и организатор литературы, Белинский содействовал росту новых писателей, развитию их художественного дарования и мировоззрения, помогал им вставать на путь реализма, просвещая их политически, ведя упорную борьбу за каждого писателя. В своих критических выступлениях Белинский подвергал всестороннему анализу произведения реалистической литературы, отмечая их общественное значение, раскрывая их объективный смысл, подчас более глубокий, нежели замысел автора. Гоголевская школа 40-х годов явилась кузницей, выковывавшей кадры русской реалистической литературы, лабораторией, вырабатывавшей методы и принципы критического реализма середины XIX века.

Многие писатели, которые приобрели известность еще в 30-х годах, под влиянием Белинского в 40-е годы сблизились с демократической литературой, например В. А. Соллогуб (1814—1882), Е. П. Гребенка (1812—1848), В. И. Даль (1801—1872), некоторые пришли к пересмотру своего творческого метода (И. И. Панаев, 1812—1862), многим Белинский указал путь, помог найти свою дорогу в литературе, стать ведущими или видными ее представителями (Некрасов, Тургенев, Григорович). Белинский дал «смелость оригинальности» творчеству таких писателей, как Салтыков, Островский, Гончаров и др.

Соратником Белинского в борьбе за расцвет критического реализма в русской литературе был А. И. Герцен, своими статьями и художественными произведениями внесший важнейший вклад в развитие освободительных идей и обличительной литературы. Идейная направленность сборников гоголевской школы определялась помещавшимися в них статьями Белинского и Герцена. Сборники «Физиология Петербурга», ч. I и II (1844—1845), «Петербургский сборник» (1846), альманах «Первое апреля» (1846), «Иллюстрированный альманах» (1848), содержавшие реалистические произведения и программные статьи Белинского и Герцена (первые два сборника), воспринимались читателями и критикой как явление принципиально новое, выражающее большие сдвиги в литературе. Рядом со статьями Белинского и Герцена, стихотворениями и прозой Некрасова, Тургенева и других молодых писателей, творчество которых было тесно связано с влиянием Белинского, по-новому прочитывались очерки Даля и Гребенки (в «Физиологии Петербурга») и даже повесть В. Ф. Одоевского (в «Петербургском сборнике»). Читатель особенно чутко отмечал обличительные, реалистические моменты в произведениях, игнорируя подчас черты, свидетельствовавшие о литературном или политическом консерватизме отдельных писателей. В плане традиций гоголевской школы воспринимались и рисунки русских художников, помещавшиеся в альманахах и сборниках в качестве иллюстраций к литературному материалу.

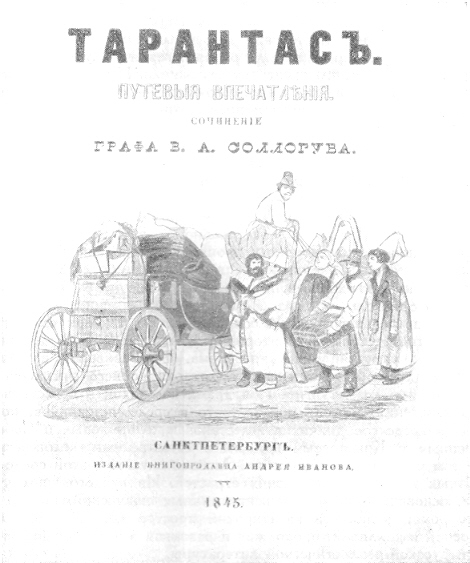

К сборникам гоголевского направления примыкали такие издания, как «Петербургские вершины» Я. Буткова, ч. I и II (1845 и 1846) и книга В. Соллогуба «Тарантас» (1845) с иллюстрациями Г. Гагарина, о которых, как о замечательном явлении реалистического искусства, писал Белинский. «Отечественные записки», а затем и «Современник» Некрасова стали журналами, пропагандирующими реализм и освободительные идеи. В «Отечественных записках» первой половины 40-х годов, наряду с критическими статьями Белинского и философскими работами Герцена, появились «Записки одного молодого человека» и «Еще из записок одного молодого

- 515 -

человека» Герцена, стихотворения Огарева, «Прекрасный человек», «Онагр», «Актеон», «Тля. Не-повесть», «Барышня» и другие произведения И. И. Панаева, пародия на романтическую повесть А. Я. Кульчицкого (1815—1845) «Необыкновенный поединок» и др. После ухода Белинского и Герцена из «Отечественных записок» традиции, созданные ими в журнале, поддерживались некоторое время литераторами-петрашевцами и близкими к ним писателями. В ноябре 1847 года в «Отечественных записках» появилась повесть Салтыкова «Противоречия», в марте 1848 года — «Запутанное дело», в конце 1848 и начале 1849 года здесь были напечатаны «Шалость» и «Дружеские советы» Плещеева, в течение 1847—1849 годов: «Горюн», «Кредиторы, любовь и заглавия», «Новый год», «Темный человек», «Невский проспект, или путешествие Нестора Залетаева» и «Странная история» Я. Буткова. В 1846 году в «Отечественных записках» появилась «Деревня» Григоровича.

Иллюстрация:

«Петербургские вершины» Я. Буткова. Титульный

лист. 1845.«Современник» Некрасова в первый же год своего существования (1847) опубликовал такие произведения, как «Кто виноват?» и «Из сочинений доктора Крупова» Герцена; стихотворения Некрасова: «Тройка», «Псовая охота», «Нравственный человек», «Еду ли ночью» и др.; стихотворения Огарева: «Бывало часто я», «Отъезд», «Монологи»; «Обыкновенная история» Гончарова; «Антон Горемыка» Григоровича; рассказы из «Записок охотника» и «Петр Петрович Каратаев» Тургенева; «Родственники» Панаева; «Полинька Сакс» Дружинина. В последующие годы в «Современнике» публиковались стихотворения Некрасова, рассказы и повести Тургенева, произведения Григоровича, Гончарова, Писемского, Панаевой (Н. Станицкого), М. Михайлова и других писателей гоголевского направления. На страницах «Современника» и в приложении к нему в это время появились такие реалистические, антикрепостнические произведения, как «Сорока-воровка» Герцена (1848), «Бобыль» Григоровича (1848), рассказы из «Записок охотника» (1847—1851), «Муму» (1854), «Постоялый двор» (1855) Тургенева и др.

Теоретические и критические статьи Белинского и в особенности его годовые обзоры, чрезвычайно широко раскрывавшие и обобщавшие явления литературы, приучали читателей распознавать произведения гоголевской школы и тогда, когда они появлялись в журналах «умеренного» или даже «охранительного» направления в окружении идейно и художественно

- 516 -

несоответствующего им литературного материала. Появившиеся в 40-х годах в «Москвитянине» очерки и рассказы И. Т. Кокорева, повесть Писемского и комедия Островского «Свои люди — сочтемся» (1850), так же как и «Картина семейного счастья» и «Записки замоскворецкого жителя», помещенные Островским в «Московском городском листке» (1847), или повесть Плещеева «Протекция», напечатанная в «Санктпетербургских ведомостях» (1848), — воспринимались читателями как произведения гоголевской школы.

Не сближаясь подчас до конца в идейном отношении с вождями гоголевского направления, целый ряд писателей, находившихся под могучим влиянием Белинского и вовлеченных им в движение критического реализма, делал общее дело обличения темных сторон современной действительности, содействовал в меру своих сил и возможностей распространению революционных настроений в обществе.

В зальцбруннском письме к Гоголю Белинский писал:

«Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы... Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно... И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление...».1 Гоголевская школа представляла собой то направление в литературе, которое, по выражению Белинского, защищало общество «от мрака православия, самодержавия» и крепостничества.

Исключительное значение в процессе усиления реалистических тенденций в литературе приобретали последовательно проводимые Белинским его взгляды на беллетристику — художественную литературу, рассчитанную на широчайшие читательские круги. Белинский настаивал на том, что критический, обличительный реализм, созданный Пушкиным и Гоголем, должен стать основным стилем русской беллетристики.

Белинский призывал молодых писателей к борьбе с реакционной беллетристикой путем создания массовой реалистической обличительной литературы. На этом пути — говорил он — беллетристика обретает то общественное значение, которое должно быть свойственно передовой русской литературе, станет средством познания общества и пропаганды освободительных идей.

Белинский настойчиво проводил мысль о том, что изучение жизни России и современного русского общества должно явиться содержанием и целью беллетристических произведений, что основой реалистического изображения действительности в беллетристике должно быть ясное понимание автором тенденций общественного развития.

Только такая беллетристика будет способствовать воспитанию широких слоев читающей публики в духе критического отношения к современным формам общественной жизни.

Стремясь к развитию обличительной беллетристики, Белинский понимал, что всем требованиям, которые он предъявляет к беллетристам-обличителям, будут соответствовать лишь немногие писатели, сознательно сочувствующие революционным идеям. Однако он рассчитывал и на то, что при всем своеобразии мировоззрения и художественного метода ряда писателей гоголевской школы очерки их, правдиво и разносторонне рисующие социальный быт России, будут восприниматься в единстве со статьями критиков демократического лагеря.

- 517 -

Печатая свои статьи рядом с очерками и другими беллетристическими произведениями в сборниках гоголевской школы и журнале «Отечественные записки», Белинский придал некоторым из статей форму, близкую к форме беллетристических очерков. Так, помещенные в «Физиологии Петербурга» статьи Белинского «Петербург и Москва» и «Александринский театр» носят характер очерков. Показательно, что статья «Александринский театр» в сборнике иллюстрирована как беллетристическое произведение.

Тесная связь реалистической демократической литературы с освободительным движением побуждала реакционеров особенно ожесточенно бороться с ней. Вместе с тем им приходилось учитывать и тот факт, что успех обличительной реалистической беллетристики и ее влияние на общество ширились из года в год. Пытаясь воспрепятствовать этому влиянию, беллетристы реакционного лагеря зачастую вынуждены были обращаться к жанрам и темам, важность которых была впервые показана литературой реалистического обличительного направления. Так, например, спекулируя на интересе трудового читателя к повседневному быту города, Ф. В. Булгарин, Н. И. Греч и другие «беллетристы» этого рода стали подносить публике подражательные произведения, различные переложения французских описаний «на русские нравы» под видом очерков городского быта. Подобные писания они старались противопоставить произведениям обличительной реалистической литературы 40-х годов. Д. В. Григорович вспоминал позже: «...в иностранных книжных магазинах стали во множестве появляться небольшие книжки, под общим названием „Физиологии“; каждая книжка заключала описание какого-нибудь типа парижской жизни. Родоначальником такого рода описаний служило известное парижское издание: „Французы, описанные сами собою“. У нас тотчас же явились подражатели. Булгарин начал издавать точно такие же книжечки, дав им название „Комары“; в каждой из них помещался очерк типа петербургской жизни».1

Булгарин, понимая наличие буржуазно-охранительных и моралистических элементов в западных буржуазных изданиях подобного рода, решил создать по типу западных физиологии массовую русскую описательно-моралистическую литературу и противопоставить ее обличительному реализму Гоголя. Нравоописательные очерки и сборники, «беспристрастно» описывающие русскую действительность «дагерротипно», без «увлечения и сатиры», должны были, по замыслу Булгарина, победить влияние Гоголя. Булгарин требовал от литературы, чтобы она подчеркивала «случайность», незакономерность и легкую исправимость отрицательных сторон современной общественной жизни. В «физиологическом» роде он издал сборники: «Комары, Всякая всячина, Рой первый» (СПб., 1842); «Петербургские нетайны. (Небывальщина, вроде правды, из записок Петербургского старожила)» («Северная пчела», 1843, №№ 266, 272, 278, 279, 284, 289, 293, 294); «Очерки русских нравов или лицевая сторона и изнанка рода человеческого» (СПб., 1843). Булгарин объявил, что цель его очерков петербургского быта — изображение того, «как можно помочь бедному человеку, защитить безвинного и открыть зло». Центральной идеей очерков Булгарина было утверждение того, что в каждом звании человек может быть счастлив, т. е. утверждение «благополучия» современного общественного строя. Свой ограниченный морализм он противопоставил социальной направленности творчества Гоголя и его школы, заявив, что все темные стороны современной действительности происходят от заблуждений

- 518 -

отдельных лиц и могут быть устранены улучшением «частного человека» — среднего обывателя.

Булгарин был далеко не одинок в этих своих попытках. В 1842—1844 годах Загоскин издает сборник «Москва и москвичи» (М., 1842—1844, Выходы первый и второй). Греч пишет также очерки (см. «Невский пароход», «Картинки русских нравов», кн. 4, СПб., 1842). В 1842 году выходят двенадцать тетрадей предпринятого Кукольником, Гречем и другими писателями охранительного направления издания «Дагерротип». Белинский разоблачал реакционное содержание и литературный консерватизм очерков подобного типа, показывая, что «статейки о нравах для политипажных изданий» лежат за пределами литературы. «Когда картинки плохи, текст читается столько внимательно, сколько это нужно для объяснения картинок; когда картинки хороши (как, например, картинки г. Тимма), текст вовсе не читается» (VIII, 388), — писал критик, явно намекая на текст Булгарина. Белинский подчеркивал, что изображение действительности в очерках писателей охранительного направления неглубоко и беспомощно. Так, об очерке Греча «Невский пароход» Белинский иронически писал: «...главное достоинство этой статейки составляет точность, с какою в ней означены часы прихода и отхода пароходов на Английской набережной. Верность описаний местности также изумительна: Английская набережная помещена сочинителем именно там, где она в самом деле находится; Нева, в статье сочинителя, широка и глубока...» (VII, 397). Кроме этих сведений, ничего правдивого в очерках Греча, по мнению Белинского, не содержится.

Указывая на необходимость создания реалистической беллетристики и на несоответствие этим требованиям «дагерротипических очерков», Белинский следующим образом объяснял причину провала этих очерков: «Причина не одна, их много, но главная из них — отсутствие верного взгляда на общество, которое все эти издания взялись изображать...» (XII, 479).

Развитие реалистической обличительной литературы, рисующей русский быт, наносило сокрушительный удар сборникам очерков булгаринского типа. Это сознавал и сам Булгарин — непримиримый враг передовой русской литературы. Он постоянно нападал на обличительный реализм в целом, на отдельных его представителей, пытаясь опорочить реалистические произведения и сборники гоголевской школы. В одном из своих фельетонов, направленных против «Петербургского сборника», Булгарин впервые употребил термин «натуральная школа» с целью скомпрометировать реалистическое направление, представив его школой, бездумно копирующей «низкую действительность», литературой, чуждой «художественности».

Полемически используя термин «натуральная школа» в применении к критическому реализму 40-х годов, Белинский вкладывал в понятие «натуральная школа» представление о верности объективной действительности.

Читатели Белинского прекрасно понимали мысль любимого критика, как бы скрыто она ни была выражена. В статьях Белинского термин «натуральная школа» приобрел такой определенный смысл, наполнился таким революционным содержанием, что Булгарин испугался последствий своей неудачной попытки дискредитировать гоголевскую школу и счел необходимым выступить с разъяснением относительно того, что он не считает новое реалистическое направление «натуральным». Однако воздействовать на отношение массы читающей публики к произведениям критического реализма 40-х годов Булгарин не мог.

- 519 -

Возникновение термина «натуральная школа» (1846) относится ко времени, когда гоголевская реалистическая школа уже вполне оформилась. Белинский писал, что гоголевская школа обозначилась «немного раньше того времени, когда в первый раз было кем-то выговорено слово: „натуральная школа“» (XI, 82).

Говоря о борьбе Белинского со славянофилом К. С. Аксаковым по поводу «Мертвых душ» Гоголя (1842), П. В. Анненков писал в своих «Воспоминаниях»: «К этому же времени относится и появление в русской изящной литературе так называемой „натуральной школы“, которая созрела под влиянием Гоголя, объясняемого тем способом, каким объяснял его Белинский. Можно сказать, что настоящим отцом ее был — последний».1

2

Идейное оформление гоголевской школы происходило в первой половине 40-х годов, причем огромное значение в этом процессе имела полемика Белинского и Герцена со славянофилами, а также борьба их с либералами-западниками.

В борьбе с идеализмом, романтизмом и всякого рода реакционными теориями и утопиями Белинским и Герценом были сформулированы положения о поступательном историческом развитии общества, значении социальных условий в развитии общественного самосознания, неприемлемости всех форм эксплуатации человека и необходимости революционного переустройства социального быта, о роли литературы в борьбе за общественное переустройство и другие положения, которые легли в основу художественной практики обличительного реализма 40-х годов. Белинский считал, что особенностью современного момента является близость больших общественных потрясений и перемен. В этих условиях к реальным и положительным результатам, по мнению Белинского, может привести только протест, основанный на знании и понимании конкретно-исторической обстановки.

Девятнадцатый век, по мнению Белинского, отличается от всех предыдущих исторических периодов тем, что он является веком сознания по преимуществу, веком «рефлексии, мысли, тревожных вопросов» (IX, 302).

Белинский отмечал, что в настоящее время в России наибольшим успехом пользуются произведения, рисующие современную жизнь России. «И это не прихоть, не мода, но разумная потребность, имеющая глубокий смысл, глубокое основание, — пояснял критик, — в ней выражается стремление русского общества к самосознанию, следовательно, пробуждение в нем нравственных интересов, умственной жизни» (X, 396). Говоря об общественном самосознании, Белинский разумеет здесь революционную сознательность, уменье оценить обстановку и найти пути к изменению действительности. Так же понимал он и «самосознание» в зальцбруннском письме к Гоголю, когда писал, что России нужно пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, и утверждал, что такие писатели, как Гоголь, являются вождями страны «на пути сознания, развития и прогресса». Это воззрение было прямо противоположно теории славянофилов

- 520 -

и их последователей, для которых «познание жизни» всегда означало примирение с ней, «приобщение к ее началам». «Примирение, т. е. ясное уразумение действительности, sine ira et studio, необходимо человеческой душе, и искать его надобно поневоле в той же самой действительности...», — писал несколько позже А. А. Григорьев,1 ставя, таким образом, знак равенства между уразумением действительности и примирением с ней.

Белинский придавал огромное значение литературе в деле развития общественного самосознания. Основой пропаганды революционных идей Белинский считал познание объективной действительности. Реалисты 40-х годов считали необходимым воспроизводить «жизнь и действительность во всей их истине» (Белинский, X, 396). Ограничивая себя задачей изучения и точного изображения какого-либо социального явления, писатели гоголевской школы стремились воссоздать в совокупности своих произведений полную и объективную картину общественного быта. Добросовестное и тщательное изучение действительности они считали необходимым условием литературного труда. Вот как, например, описывает свою работу над очерком, вошедшим затем в сборник гоголевской школы — «Физиологию Петербурга», Д. В. Григорович: «Попав на мысль описать быт шарманщиков, я с горячностью принялся за исполнение. Писать наобум, дать волю своей фантазии, сказать себе: „и так сойдет!“ — казалось мне равносильным бесчестному поступку; у меня, кроме того, тогда уже пробуждалось влечение к реализму, желание изображать действительность так, как она в самом деле представляется, как описывает ее Гоголь в „Шинели“, — повести, которую я с жадностью перечитывал. Я, прежде всего, занялся собиранием материала. Около двух недель бродил я по целым дням в трех Подьяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в разговор, заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи всё, что видел и о чем слышал. Обдумав план статьи и разделив ее на главы, я, однако ж, с робким, неуверенным чувством приступил к писанию».2

На первом этапе развития гоголевской школы, в начале 40-х годов представители ее создавали главным образом очерки, носившие почти документальный, описательный характер и в то же время проникнутые пафосом отрицания изображаемого быта.

Лучшие писатели 40-х годов не скатывались к натурализму, описания в их произведениях носили характер реалистически-обобщенного показа типических явлений, были проникнуты политической тенденцией. Однако широта охвата жизни и сознательность протеста против общественного порядка далеко не у всех писателей гоголевской школы были одинаковы. Так, например, близкие к Белинскому Некрасов и Тургенев касались самых важных вопросов современности в своих очерках, изображавших типичных крепостников-помещиков (например Тургенев — «Помещик», 1845), взяточников, подхалимов и мракобесов-чиновников (например Некрасов — «Чиновник», 1845) и жизнь обездоленной бедноты (Некрасов — «Петербургские углы», 1845, и др.). Существенные черты современного общественного быта нашли свое отражение в очерках И. И. Панаева («Барыня», «Онагр», «Петербургский фельетонист», 1841; «Актеон», 1842; «Литературная тля», 1843; «Барышня», 1844), Григоровича («Петербургские шарманщики», 1845) и других.

- 521 -

В смягченном и несравненно менее обобщенном виде подавались явления современного быта в очерках таких писателей, как Гребенка («Петербургская сторона», 1845), Соллогуб (бытовые очерки в «Тарантасе», 1845) и др.

«Петербургские шарманщики». Рассказ Д. В. Григоровича. Гравюра на дереве

Е. Е. Бернардского по рисунку Е. И. Ковригина. «Физиология Петербурга»,

ч. I.Однако в очерках и этих писателей появлялись черты, характерные для реализма 40-х годов. Давая меткие зарисовки быта и подчас сами того глубоко не осознавая, эти авторы включались в критику современного общественного порядка.

Основным принципом изображения характеров в произведениях учеников Гоголя был принцип зависимости человека от среды, зависимости личности от быта и материальных интересов сословия, представителем которого эта личность является. Белинский высоко ценил, например, Даля за то, что в «очерках лиц разных сословий, он — истинный поэт, потому что умеет лицо типическое сделать представителем сословия, возвести его в идеал, не в пошлом и глупом значении этого слова, т. е. не в смысле украшения действительности, а в истинном его смысле — воспроизведении действительности во всей ее истине» (X, 116). Так Белинский формулировал мысль о реалистическом обобщении, вскрывающем сущность изображаемых писателем социальных явлений.

В борьбе со славянофилами Белинский развивал положение о том, что современное общество состоит из различных сословий, интересы которых не совпадают, а зачастую и противоположны. В отличие от либералов-западников Белинский усматривал антагонизм социальных групп и в капиталистическом

- 522 -

обществе. Он спорил со славянофилами, утверждавшими, что разделение на взаимно враждебные группы, характерное для европейского общества, не свойственно русскому, и не соглашался с западниками, игнорировавшими кричащие противоречия социального быта Европы.

Белинский высоко ценил свойственное Гоголю уменье выявить социальную природу человеческой личности. «Человек, живущий в обществе, зависит от него и в образе мыслей, и в образе своего действования, — писал Белинский. — Писатели нашего времени не могут не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человека, они стараются вникать в причины, отчего он таков, или не таков, и т. д. Вследствие этого, естественно, они изображают не частные достоинства или недостатки, свойственные тому или другому лицу, отдельно взятому, но явления общие...» (VIII, 400).

Белинский боролся против реакционной нравоописательной литературы, изображавшей отдельные «пороки», составляющие, по мнению авторов, «чудачества», исключения в «вечном», незыблемом и «разумном» быте. Критик-революционер настаивал на том, что в реальном обществе люди делятся не на злодеев и добродетельных, как изображают это «нравоописатели», вроде Булгарина, а на представителей разных сословий, мысли и чувства которых зависят от их положения в обществе. Он подвергал резкой критике произведения «нравоописательной» литературы, нападающие «на прически à la moujik, на очки, на лорнеты, на усы, эспаньйолки, бороды и тому подобные невинные принадлежности моды. В них фигурируют и рисуются герои добродетели и герои злодейства... но в них нет людей, нет характеров, которые, в своей простоте и действительности, иногда бывают гораздо лучше всевозможных бумажных героев добродетелей, а иногда, от доброты сердца и без всякой злобы, делают больше зла, чем все на свете неестественные изверги порока» (XII, 477).

Ответственность за уродливые, искаженные характеры людей возлагалась реалистической литературой на общество. Не воздействие на отдельную личность, не исправление «злодеев», а только изменение всего социального строя может изменить и быт отдельных людей — вот вывод, к которому приходил читатель на основе лучших произведений гоголевской школы. Герои этих произведений были отнюдь не злодеями, но их «нормальное», привычное поведение, которое признано «естественным» в современном обществе, бесчеловечно, дико и противоречит законам здравого смысла и неискаженной человеческой морали.

На первом этапе развития гоголевской школы мысль о бесчеловечности современного общества выражалась писателями главным образом путем изображения картин быта и путем характеристики отдельных лиц, представляющих этот быт.

Подчеркивая связь своих героев со средой, с общественным строем, ученики Гоголя тем самым произносили — сознательно или бессознательно — приговор над обществом.

Стремясь описывать социальный быт так, чтобы способствовать «самосознанию» общества и революционному его просвещению, писатели, руководимые Белинским, сближали литературу с наукой об обществе и человеке. Свои беллетристические очерки они называли «физиологическими» очерками. Литераторы гоголевской школы, прежде всего наиболее радикально настроенные из них, ставили перед собой задачу — показать строение общественного организма, объяснить его особенности и вскрыть его «патологию». Белинский заявлял, что литература своими средствами служит тому же

- 523 -

делу изучения действительности, которому служит наука. «В науке отвлеченные теории, априорные построения, доверие к системам со дня на день теряют свой кредит и уступают место направлению практическому, основанному на знании фактов... То же обращение к вопросам, имеющим более близкое отношение собственно к нашей русской жизни, то же усилие разрешить их по-своему, заметно и в изучении современного быта России» (XI, 108).

Белинский указывал, что реакционно-романтическая литература и охранительная беллетристика не заинтересованы в том, чтобы правдиво изображать русский быт. Он отмечал, что результатом деятельности реакционных беллетристов явилось засилие в литературе чуждой интересам русского общества тематики: «В самом деле..., — писал он, — много ли у нас книг, из которых можно было бы не только изучать, но и просто знакомиться с многочисленными сторонами русского быта, русского общества? Скажем более: где у нас эти книги? Их нет. Русская литература представляет едва ли не более материалов для изучения исторического и нравственного быта чужих стран, нежели России» (XII, 476).

Белинский считал, что изучение социального быта должно вестись на основе анализа всего разнообразия конкретных явлений народной жизни. Чем правдивее рисует писатель ежедневную русскую жизнь, чем конкретнее передает он ее социальные черты и национальное своеобразие, тем больше материала дает он читателям для политических обобщений и выводов. Белинский призывал к наиболее точному и полному изображению явлений общественного быта, к тому, чтобы показывать социальные типы в их национальной и бытовой определенности. «Москвичи так резко отличаются сто всех не-москвичей, что, например, московский барин, московская барыня, московская барышня, московский поэт, московский мыслитель, московский литератор, московский архивный юноша: все это — типы, все это — слова технические, решительно непонятные для тех, кто не живет в Москве», — писал критик в статье «Петербург и Москва» (IX, 229).

Писатели-реалисты широко отразили в своих произведениях жизнь Петербурга. Они воспринимали Петербург как город, выражающий творческие силы русского народа, его способность быстро развиваться, осуществлять грандиозные исторические сдвиги. Вместе с тем Петербург вошел в их произведения и как административный центр страны, сосредоточивший в себе все противоречия бюрократической монархии, крепостнического государства, в недрах которого созревают уже капиталистические отношения. В своей трактовке Петербурга, его исторического и современного значения передовые писатели 40-х годов шли по пути, проложенному Пушкиным («Медный всадник»), Гоголем (петербургские повести) и Белинским (статьи: «Вступление» к «Физиологии Петербурга», «Петербург и Москва», «Петербургская литература» и др.). Их интересовал прежде всего быт низших сословий, беднейших слоев населения города. Тургенев набросал перечень сюжетов физиологических очерков из быта Петербурга, причем достойными описания ему представлялись прежде всего картины «петербургских углов», домов и районов города, населенных беднотой — ремесленниками, рабочими, разночинцами, мелкими чиновниками. Этим сюжетам он уделял основное внимание в своем перечне. Тургенев предполагал описать: «1. Галерную гавань или какую-нибудь отдаленную часть города, 2. Сенную со всеми подробностями. Из этого можно сделать статьи две или три», — добавлял он и далее записывал: «3. Один из больших домов на Гороховой и т. д. 4. Физиономия Петербурга ночью (извозчики и т. д. Тут можно поместить разговор с извозчиком). 5. Толкучий рынок

- 524 -

с продажей книг и т. д. 6. Апраксин двор и т. д. 7. Бег на Неве (разговор при этом). 8. Внутреннюю физиономию русских трактиров. 9. Какую-нибудь большую фабрику со множеством рабочих (песельники Жукова) и т. д. 10. О Невском проспекте, его посетителях, их физиономиях, об омнибусах, разговорах в них и т. д.».1

Быт петербургской бедноты стал предметом изображения в физиологических очерках Григоровича, Кокорева, Буткова, Даля и др. Далеко не все эти авторы с равной глубиной вскрывали в своих очерках социальные противоречия, однако само обращение сторонников гоголевской школы к изображению жизни низов общества имело огромное прогрессивное значение.

От «приятных исключений» (по выражению Белинского) авторы физиологических очерков обратились к изучению «толпы», основной массы населения, и к показу характерных ее представителей. Я. Бутков заявлял о том, что в его книге «Петербургские вершины» действуют «люди, составляющие не общество, а толпу; но хотя это и толпа, однако толпа самобытная, не бесстрастная, не бессмысленная...».2 Он полемически замечал, что до последнего времени только небольшая часть петербургского населения, разместившаяся «не сжато, а просторно, удобно, комфортабельно» в срединной линии бельэтажей Петербурга, считалась достойной изображения в литературе: «...несмотря на численную незначительность блаженной частицы, она исключительно слывет Петербургом, всем Петербургом, как будто прочее полумиллионное население, родившееся в его подвалах, на его чердаках, дышащее одним болотным воздухом..., не значит ничего, даже вовсе не существует! и если говорится о единодушном движении Петербурга, о мысли, о мнении, о радости, о скорби, о наслаждениях и заботах Петербурга, то понимаются движение, мысль, радость, скорбь, наслаждения и заботы одной срединной линии, и если книги пишутся — пишутся для срединной линии, и если в книгах описываются люди и действия людей, то люди непременно „под великим штрафом“ должны принадлежать к срединной линии, и действия совершаться в срединной линии, иначе книга будет бестолкова, грязна, и сочинитель книги — мужик, не знающий света и галантерейного обхождения».3

Очерки писателей гоголевской школы рисовали быт отдаленных районов города («Петербургская сторона» Е. П. Гребенки), жизнь заселенных беднотой домов („Петербургские углы“ Некрасова), описывали петербургские дворы, рынки, излюбленные места гуляний и развлечений городской бедноты, кабаки, книжные лубочные лавки и т. д. (очерки Григоровича, Кокорева и др.).

Писатели 40-х годов показывали, что за внешним блеском «фасадной империи» (выражение Герцена) скрывается ужасающая нищета трудящихся масс, создающих всю эту роскошь.

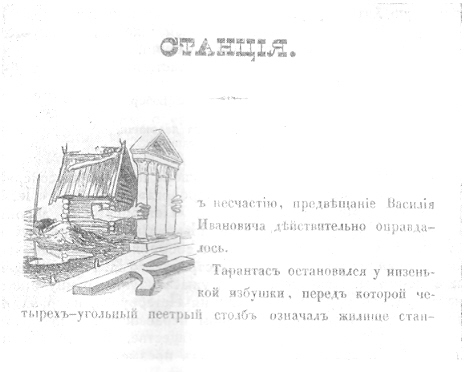

Среди высоко оцененных Белинским иллюстраций Г. Г. Гагарина к «Тарантасу» В. А. Соллогуба находилась заставка — заглавная буква к IV главе. Художник изобразил на ней фасад-колоннаду роскошного здания, выходящего на прямую мощеную улицу, а за этим фасадом он поместил полуразвалившуюся крестьянскую избу, которая своими трудовыми мозолистыми, изнемогающими от напряжения руками держит эту роскошную колоннаду. Рисунок Гагарина выражал мысль, весьма распространенную

- 525 -

в произведениях писателей гоголевского направления. Однако на первом этапе развития гоголевской школы писатели особенное внимание уделяли изображению «изнанки» городского быта, а не жизни крепостной деревни. В борьбе со славянофилами Белинский и близкие к нему писатели ощущали необходимость прежде всего доказать, что промышленное развитие России и расшатывание патриархальных крепостнических порядков не «несчастное уклонение» от «основ» русской жизни, а закономерное, исторически обусловленное и прогрессивное явление. Вместе с тем передовые писатели-реалисты 40-х годов не были склонны идеализировать буржуазные порядки, и в этом отношении реалистическая литература 40-х годов резко противостояла теориям либералов-западников. Тема разоблачения буржуазного хищничества и капиталистических отношений являлась одной из основных тем гоголевской школы. Развивая ее, писатели 40-х годов шли по стопам Пушкина и Гоголя, по пути, указанному Белинским. В произведениях ряда писателей второй половины 40-х годов антибуржуазные тенденции были связаны с влиянием идей утопического социализма. Разоблачение буржуазии в литературе 40-х годов составляло единое целое с критикой крепостнического и бюрократического строя современного общества. Отстаивая необходимость и закономерность развития общества, писатели-реалисты разоблачали те общественные силы, которые содействовали закабалению и эксплуатации народа.

«Тарантас». Повесть В. А. Соллогуба. Заставка. Гравюра на дереве

Е. Е. Бернардского по рисунку Г. Г. Гагарина. 1845.Обращение реалистической беллетристики к демократической тематике было принято в штыки представителями реакционной критики и литературы уже на самых первых порах. «Мелочные подробности, мелочные сцены, мелочные образы, мелочные характеры, мелочные люди, мелочная литература, мелочные писатели. Все мелко!» — писал Булгарин,1 обрушиваясь на

- 526 -

демократическую литературу. Еще более откровенно высказался П. А. Каратыгин в куплетах водевиля «Натуральная школа», содержавшего пасквили на деятелей реалистического направления.

Герой водевиля — представитель реалистической литературы — заявляет:

«Мы, мы натуры прямые поборники,

Гении задних дворов!

Наши герои: бродяги да дворники,

Чернь петербургских углов».1П. А. Каратыгин прямо намекает в своем куплете на содержание первого тома сборника «Физиология Петербурга»: очерки «Петербургские шарманщики» Григоровича («бродяги»), «Петербургский дворник» Даля («дворники»), «Петербургские углы» Некрасова («чернь петербургских углов»). Произведения, вошедшие в этот сборник и вызвавшие такое издевательство со стороны консервативно настроенного П. А. Каратыгина, были далеко не однородны. Некрасов, рисуя ужасающую картину нищеты, которая является уделом трудового населения Петербурга, направлял все внимание читателя на мысль о социальном неравенстве, о несправедливости распределения богатств в современном обществе. Григорович изображал более ограниченную сферу быта. Он делал предметом своего изображения один из «видов» городских ремесленников — шарманщиков. Показывая необеспеченность существования «уличных артистов», Григорович давал понять, какие трудности испытывает бедняк, пытающийся найти работу, как тяжело ему заработать на сколько-нибудь обеспеченное существование. Однако очерк Григоровича не проникнут осознанным протестом в такой мере, как «Петербургские углы» Некрасова. Григорович как бы пугается тех крайних выводов, к которым может привести его очерк. Он специально оговаривается во вступлении к очерку, что не хочет «представлять шарманщика идеалом добродетели» и противопоставлять его обеспеченным людям, он предупреждает, что не собирается изображать шарманщика «злополучнейшим из людей», рассчитывая на сострадание читателей. Свою задачу он ограничивает беспристрастным описанием «частной» и «общественной, уличной» жизни шарманщиков, в которой, по его мнению, «многое достойно внимания».2 Однако нелицеприятное описание быта бедных ремесленников, данное Григоровичем, являлось, помимо воли писателя, обвинительным актом против общества в целом. Идейное воздействие Белинского и Некрасова на Григоровича приводило писателя к стремлению правдиво изображать жизнь беднейших сословий современного общества, а такое изображение само по себе способствовало росту социального протеста.

Более далеким от социально-политического протеста, нежели Григорович, был В. И. Даль, автор очерка «Петербургский дворник». Рисуя типические черты быта петербургских дворников, показывая их бесправие и бедность, Даль, однако, особенное внимание сосредоточивает на «диких понятиях» своего героя, пытаясь объяснить это «предрассудками», свойственными низшим сословиям, темным и некультурным. Иронически рассказывает Даль о том, как лечился дворник Григорий, принимая натощак «квас с огурцами» и золу с солью, а затем, рассудив, «что не худо после этого поберечься», довольствовался «легким постным столом, то-есть: квашеной

- 527 -

капустой, огурцами, тухлой рыбой и фонарным маслом». При этом темнота и некультурность Григория не связывались с бедностью или бесправием народа в целом. Сообщая о грязи, которая царит в жилище дворника, о его полотенце, «упитанном и умащенном разнородной смесью всякой всячины» до того, что собакам оно кажется съедобным, Даль объясняет это всецело нечистоплотностью Григория. Однако упоминание о квартальном надзирателе, который тиранил дворника придирками по поводу чистоты улицы до такой степени, что последнему «опротивела» чистота, и брошенное вскользь замечание о том, что только в своем подвале Григорий чувствовал себя свободным от полицейской опеки, наталкивали на мысль об ответственности, которая ложится на общество за положение в нем бедняка-крестьянина, ушедшего на заработки в город. Впоследствии Белинский точно сформулировал эту мысль, выступая против книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»: «А выражение: ах ты неумытое рыло! да у какого Ноздрева, какого Собакевича подслушали Вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков, которые, и без того, потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей?»1 — писал Белинский Гоголю, подчеркивая, что темнота и бескультурье являются прямым следствием всего крепостнического строя.

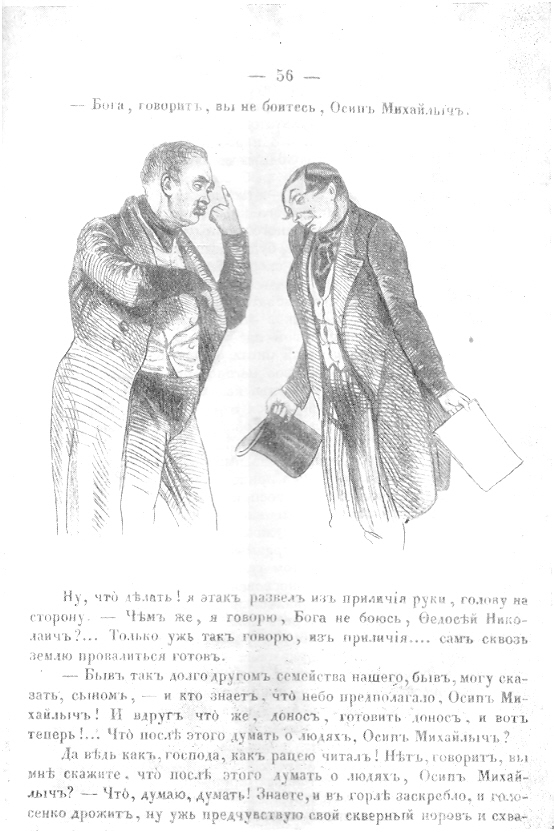

В. И. Даль.

Рисунок неизвестного художника.

1830—1840-е годы.Показывая «типичные предрассудки» петербургского дворника, Даль не отдавал себе полностью отчета в том, что «укоренившиеся понятия» Григория основаны на беззакониях, которые царят в обществе, и на бесправии крепостного крестьянина.

Однако читатель «Физиологии Петербурга» делал для себя именно подобные выводы из произведений, помещенных в сборнике, в том числе и из «Петербургского дворника». Сообщая достоверные факты из жизни своего «героя», Даль давал основания для таких выводов. Как бы возражая своим собственным рассуждениям о «чудачествах» и «предрассудках» Григория, автор «Петербургского дворника» замечал: «Плох ли он был, хорош ли, честен по-своему, или по-нашему, много ли, мало ли зарабатывал, а кормил дома, в деревне, семью». И далее писатель рассказывал о причинах, заставивших Григория бросить свое хозяйство и идти на заработки в город, — о безземелье, высоком оброке и налогах, подчеркивая массовость этих явлений: «И он, как прочие, рассказывал о быте своем все одно и то же: „Вишь, пора тяжелая, хлеба господь не родит, земли у нас

- 528 -

малость — а тут подушное, оброк, земство... за отца плати, потому что слеп..., и за деда плати, потому что и дед еще жив... — да еще за двух малых ребят, за одного покойника, да за одного живого“».1

Изучая и стремясь представить в своих произведениях русское общество в его типичных чертах, писатели-реалисты 40-х годов особое внимание уделяли характеристике разных сословий и социальных групп. Отдельный человек — «герой» — появляется в их очерках главным образом как представитель своего сословия, кровно и неразрывно с ним связанный. В этом отношении показательны самые заглавия большинства очерков: «Петербургские шарманщики», «Уличный гаер» — Григоровича; «Денщик», «Петербургский дворник», «Ямщик» — Даля; «Чиновник» — Некрасова; «Помещик» — Тургенева; «Русский барин», «Помещик», «Купцы», «Чиновники» — Соллогуба (названия глав-очерков в «Тарантасе»); «Петербургский фельетонист», «Барыня», «Барышня» и другие — Панаева; «Фактор» — Гребенки; «Извозчики, лихачи и ваньки», «Кулаки и барышники», «Старьевщики», «Кухарка» — Кокорева и т. д.

Социальный тип, представитель определенного сословия, занял в этих произведениях центральное место, сменив героя романтической литературы, противостоящего массе людей — «толпе» — и вступающего с ней в непримиримый конфликт. Истинным героем этой новой литературы является общество, социальная среда, сословие. Это обстоятельство вызвало энергичные нападки со стороны врагов критического реализма. Булгарин обвинял писателей гоголевского направления в неумении показать исключительные, особенные характеры, раскрыть «историю сердца человеческого». Ю. Самарин утверждал, что физиологическая литература «не допускает глубоко постигнутых и резко отмеченных личностей; личностей в этом смысле, — писал он, — мы вовсе не находим: это — все типы...».2

Отрицая реалистический метод типизации и требуя изображения «резко отмеченных личностей», Самарин отстаивал романтический метод обрисовки характера.

Выступления славянофилов и представителей охранительной литературы против реалистического обобщения были выражением политической борьбы реакционных сил против передовой общественной мысли, против литературы критического реализма.

Писатели-реалисты указывали на ответственность господствующих классов за тяжелое положение народа. Ю. Самарин возмущался тем, что литература гоголевского направления, изображая быт, провинциальный и крестьянский, сосредоточивает все внимание на его противоречиях: «Лица, в нем действующие, с точки зрения наших нравоописателей, подводятся под два разряда: бьющих и ругающих, битых и ругаемых; побои и брань составляют как бы общую основу».3 Такая трактовка взаимоотношений высших сословий и народа была неприемлема для славянофилов, пытавшихся идеализировать отношения, существующие между помещиками и крестьянами. Славянофилы стремились по-своему истолковать творчество Гоголя. К. С. Аксаков, например, утверждал, что дух последовательного отрицания не свойствен Гоголю там, где он говорит о помещиках, что Гоголь любовно относится к своим героям и, в конечном счете, приемлет крепостническую действительность. Белинский полемизировал с подобной

- 529 -

точкой зрения, отстаивая последовательно критическое направление литературы, выражавшее протест широчайших народных масс против крепостного права. Анненков рассказывал о позиции Белинского в его полемике с К. Аксаковым: «Он <Белинский> как бы считал своим жизненным призванием поставить содержание „Мертвых душ“ вне возможности предполагать, что в нем таится что-либо другое, кроме художественной, психически и этнографически верной картины современного положения русского общества. Все силы своего критического ума напрягал он для того, чтоб отстранить и уничтожить попытки к допущению каких-либо других, смягчающих выводов из знаменитого романа, кроме тех суровых, строго-обличающих, какие прямо из него вытекают».1

«Петербургский дворник». Рассказ В. И. Даля

(Луганского). Гравюра на дереве О. Неттельгорста

по рисунку В. Ф. Тима в сборнике

«Физиология Петербурга», ч. I.По мнению Белинского, комизм истинно художественных реальных произведений современного искусства основан на комизме нелепой действительности, не сообразной «с здравым смыслом и справедливостью» (выражение из зальцбруннского письма Белинского к Гоголю) и порождающей неестественных комических героев — носителей всех отвратительных черт и характеризующих общество в целом. Исходя из этого убеждения, Белинский возражал К. Аксакову, который пытался «реабилитировать» гоголевских героев. «Говоря о полноте жизни, — писал Белинский, — в которой изображает Гоголь свои лица, и которая действительно удивительна, автор брошюры не точно выразился, сказав, будто „Гоголь не лишает лицо, отмеченное мелкостью, низостью, ни одного человеческого движения“: надо было сказать — иногда не лишает каких-нибудь человеческих движений, или что-нибудь подобное. А то, чего доброго! окажется, что и дура Коробочка, и буйвол Собакевич не лишены ни одного человеческого чувства... Напрасно также автор брошюры вздумал смотреть с участием на глупую и сентиментальную размазню Манилова, когда тот идиотски мечтает... Признаемся, мы читали это со смехом и без всякого участия к личности Манилова...» (VII, 288—289).

Белинский заявлял, таким образом, что, заостряя, подчеркивая отрицательные черты своих героев, Гоголь вскрывает социальную сущность помещиков, произносит приговор художника-реалиста над ними как над реакционнейшей силой общества.

Отрицание современных общественных условий было для Белинского

- 530 -

неотделимо от утверждения положительного идеала. Положительное начало он усматривал не в среде помещиков и представителей других сословий, поддерживающих и отстаивающих современный социальный строй, а в силах, борющихся с этим строем. Смех, который являлся «единственным честным лицом» в «Ревизоре», смех, который разил помещиков — владельцев крепостных душ в «Мертвых душах», непримиримое негодование против крепостнических порядков и царящего в стране произвола и беззакония, — все это было уже выражением положительного идеала.

На первом этапе развития гоголевской школы «маленький человек», представитель угнетенных слоев общества, не является еще героем литературы в точном смысле этого слова; литература не ставит еще вопроса о конкретных формах развития сознательного протеста в среде «бедных людей», наиболее страдающих от общественных противоречий. Однако уже в начале 40-х годов писатели-реалисты ставили вопрос о положении народных масс и вслед за Пушкиным («Станционный смотритель») и за Гоголем (петербургские повести, в особенности «Шинель») показывали, как зарождается мысль о протесте, о неизбежности возмездия, как над головами людей, «срывающих цветки удовольствия», встает тень обездоленного бедняка, который потребует отчета за все свои обиды.

Преобладание критического элемента в литературе 40-х годов вызывало особенные нападки со стороны славянофилов и западников, консерваторов и либералов, а впоследствии и со стороны эстетов, сторонников «чистого искусства». Так, например, Никитенко писал о гоголевской школе: «Рассыпчатые нравоописания, портретистики, везде стоят на одной точке зрения — на точке зрения беспорядков и противоречий... Вы всегда видите одно и то же — чиновника-плута, помещика-глупца. Все провинциальное сделалось обреченною жертвою нашей юмористики...».1

В 50-х годах сторонники «чистого искусства», выступая против гоголевского направления, обвиняли его представителей в том, что они якобы огульно отрицают все общественные явления, которые попадают в поле их зрения.

А. В. Никитенко и Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков и А. В. Дружинин, А. А. Григорьев и Ф. В. Булгарин сходились в этом обвинении, предъявляемом гоголевской школе, и все они заявляли, что литература должна быть «объективной» и изображать наряду с плохими помещиками, чиновниками, купцами добродетельных представителей этих сословий. Такое требование врагов критического реализма являлось формой борьбы с революционной идейностью, борьбы, проводимой под маской проповеди «объективности» и защиты «положительного начала» русской жизни.

Писатели-реалисты ставили перед собой задачу последовательного разоблачения всех общественных сил, заинтересованных в угнетении и эксплуатации народа, в сохранении крепостничества и бесправия широких народных масс. Их произведения показывали, как современный общественный порядок искажает личность, превращая человека в тунеядца или хищника. Литература, правдиво изображавшая отвратительные образы «существователей», имела большое общественное значение. Она отвечала на вопросы, волнующие передовых людей, произносила приговор над социальным строем общества.

«Тем-то и велико создание „Мертвые души“, что в нем сокрыта и разанатомирована жизнь до мелочей, и мелочам этим придано общее значение, —

- 531 -

писал Белинский. — Конечно, какой-нибудь Иван Антонович, кувшинное рыло, очень смешон в книге Гоголя и очень мелкое явление в жизни; но если у вас случится до него дело, так вы и смеяться над ним потеряете охоту, да и мелким его не найдете... Почему он так может показаться важным для вас в жизни — вот вопрос!.. Гоголь гениально (пустяками и мелочами) пояснил тайну, отчего из Чичикова вышел такого рода „приобретатель“; это-то и составляет его поэтическое величие...» (VII, 444).

«Петербургский дворник». Рассказ В. И. Даля

(Луганского). Гравюра на дереве по рисунку В. Ф. Тимма

в сборнике «Физиология Петербурга», ч. I.Гоголь представлялся Белинскому истинно народным писателем потому, что «Гоголь первый взглянул смело и прямо на русскую действительность» и показал, что современное общественное устройство должно быть отрицаемо и что сила народа проявляется в силе этого отрицания. Отрицание современной действительности — залог светлого будущего народа.

В преобладании «отрицательного» направления реалистической литературы Белинский усматривал и «ту пользу», что «привычка верно изображать отрицательные явления жизни даст возможность тем же людям или их последователям, когда придет время, верно изображать и положительные явления жизни, не становя их на ходули, не преувеличивая, словом, не идеализируя их риторически» (X, 397). Таким образом, Белинский указывал, что «отрицательная» литература имеет объективно революционный смысл, что отрицание неразрывно связано с утверждением новых явлений.

Наибольшей силы критическое направление достигло в произведениях писателей, являвшихся непосредственными носителями революционных идей. Эти писатели были последовательны в критике господствующих классов и выражали в своих произведениях положительный идеал передовых

- 532 -

людей 40-х годов. Положительный идеал революционно настроенных кругов русского общества выразился в произведениях Герцена, Некрасова, Салтыкова. Уже в своей ранней повести «Записки одного молодого человека» Герцен ставил вопрос о воспитании демократических настроений и революционного мировоззрения, о формировании нового человека. Эта же тема в сочетании с проблемой борьбы за последовательное, практическое осуществление своих идеалов прозвучала и в романе «Кто виноват?».

В этом романе Герцен противопоставил положительные образы людей, так или иначе связанных с народом (дочь крепостной, из прихоти воспитанная чуждой ей семьей помещиков Негровых, Любовь Александровна, бедняк и принципиальный демократ доктор Крупов и др.), помещикам-угнетателям и тунеядцам: Негровым, Хрящевым и пр. Замечательный положительный образ прекрасной, талантливой женщины, крепостной актрисы был дан Герценом в «Сороке-воровке». Выступая во всех своих произведениях с резкой, последовательной критикой основных устоев крепостнического общества, Герцен одновременно указывал на силы, которые подрывают основы этого общества, противостоят им. Он ратовал за новые отношения между людьми, такие отношения, которые возникли между артистом, от лица которого ведется рассказ в «Сороке-воровке», и непокоренной, протестующей, хотя и замученной крепостником-меценатом актрисой. Их связывают презрение и ненависть к тиранам-помещикам, свободолюбие, чувство собственного достоинства, любовь к своему искусству и труду.

Изображение новых отношений, возникающих между людьми, намечено и в стихотворениях Некрасова 40-х годов, таких, как «Когда из мрака заблужденья...», «Ты всегда хороша несравненно...» и др. Некрасов создает обаятельные образы людей из народа в стихотворениях «Огородник», «Тройка». Отражение переживаний, настроений и мыслей носителей революционных взглядов, изображение сильных духом, прекрасных людей из народа были неразрывно связаны в творчестве Некрасова с разоблачением крепостничества, бюрократии, буржуазного хищничества.

Салтыков сочетал показ общественного зла с изображением пробуждения революционного протеста («Запутанное дело»), с борьбой за воспитание реально относящихся к жизни и последовательно протестующих личностей («Противоречия»).

Рост антикрепостнических настроений в обществе сказался в творчестве ряда писателей 40-х годов. Тургенев в своих повестях и очерках 40-х годов показал типичных помещиков-тунеядцев и хищников, противопоставляя им светлые поэтические образы талантливых и трудолюбивых представителей народа. Григорович в своих произведениях 40-х годов не вывел ни одного эпизода, который служил бы к оправданию помещиков, ни одного положительного образа представителя эксплуататорских классов. Источником положительного начала в жизни страны ему представлялась крестьянская масса, источником зла и несправедливости — помещики и выполняющие их волю лица. Вот почему именно в произведениях 40-х годов Григорович достиг наибольшей в своем творчестве силы критического реализма. Наоборот, писатели, положительные идеалы которых шли вразрез с истинными интересами народа, большей частью были неспособны идти до конца в обличении социального зла. Характерен в этом отношении «Тарантас» Соллогуба. Белинский высоко оценил эту книгу за правдивые зарисовки быта различных сословий, и прежде всего дворянства, и особенно за реалистически показанный и разоблаченный в ней образ славянофила Ивана Васильевича — дворянина-романтика, который за выспренними рассуждениями

- 533 -

о народе и его судьбах скрывает стремление всячески добиваться укрепления «высокой, тайной, святой связи» между крестьянами и помещиками, выражающейся в крепостном праве. Этот образ Белинский использовал в борьбе со славянофилами, подчеркнув его типичность в статье о «Тарантасе». Характеризуя образ Ивана Васильевича, черпавшего свои взгляды на русский народ из толков в парижских салонах и писаний модных европейских публицистов, Белинский показал антинародный характер славянофильских теорий.

Положительные идеалы Соллогуба — либерального аристократа, не свободного от влияния славянофильских и либерально-западнических идей, вызывали едкую иронию Белинского. Особенно явственно выразились эти идеи Соллогуба в заключительной главе книги «Сон», где писатель, очевидно, отправляясь от знаменитого лирического отступления о тройке в конце первой части «Мертвых душ» Гоголя, переносит своего героя на превратившемся в птицу тарантасе в Россию будущего. Однако в этой России будущего Соллогуб находил место и для помещиков-крепостников, и для аристократов, и для купцов. Им он отводил командные должности в государстве. Описывая достаток и довольство крестьян государства будущего, Соллогуб добавляет: «Кое-где над деревнями возвышались дома помещиков... Эти дома, казалось, стояли блюстителями порядка, залогом того, что счастие края не изменится, а благодаря мудрой заботливости просвещенных путеводителей, все будет еще стремиться вперед...».1 Движение общества вперед, по мнению Соллогуба, высказанному устами «князя» — жителя государства будущего, осуществляется следующим образом: «Дворяне шли вперед, исполняя благую волю божьего помазанника; купечество очищало путь, войско охраняло край, а народ бодро и доверчиво подвигался по указанному ему направлению».2

В прямом противоречии с этими идеалами Соллогуба находился ряд эпизодов «Тарантаса», изображавших современное общество, характеризовавших типичных дворян-помещиков Ивана Васильевича и Василия Ивановича, аристократа-князя, проживающего все доходы со своих имений за границей и приезжающего в Россию только за тем, чтобы во время неурожаев взимать недоимки. В главе «Русский барин» Соллогуб рисует выразительный образ типичного представителя барства — космополита, презирающего свой народ и свою страну, эксплуататора, жестоко обирающего крестьян. Со своими крепостными он разговаривает следующим образом: «Я пятьсот палок вам, канальи. Выдрать прикажу, чтоб помнили. Русский народ! cara patria!.. Без палки ни на шаг».3

Однако этому хищнику и паразиту Соллогуб отводит почетное место в будущем страны, сохраняя за ним все привилегии, которыми он пользуется в сословно-крепостническом государстве, и только заставляет его «исправиться», отказаться от увлечения европейскими модами, надеть древнерусский кафтан и собирать галерею картин не итальянских, а арзамасских мастеров. Этот идеализированный «князь будущего» излагает в последней главе «Тарантаса» мысли о пользе, которую он приносит стране, служа заседателем: «...выгоды мои, как значительного владельца, тесно связаны с выгодами моего края. Наконец, находясь сам на службе, я не отвлекаю от выгодного занятия или ремесла бедного человека, который бы должен был занимать мою должность. Таким образом, правительство не

- 534 -

содержит нищих невежд или бессовестных лихоимцев. Охранение законов не делается источником беззаконности».1 Устами этого князя Соллогуб высказал свои идеалы, которые с еще большей ясностью выступили впоследствии в его нашумевшей либеральной пьесе «Чиновник», сурово осужденной революционно-демократической критикой.

Рисуя правдивый образ беспочвенного мечтателя-славянофила, барского сынка, не знающего своей родины, чуждого народу, никчемного Ивана Васильевича, Соллогуб временами соглашается с его рассуждением и склонен к частичной реабилитации своего героя.

Чернышевский отметил эту непоследовательность Соллогуба: «Автор „Тарантаса“, — писал он, — очевидно, подсмеивается во многих случаях над Иваном Васильевичем; но столь же очевидно, что во многих случаях он выставляет его суждения, как основательные и справедливые..., на одних страницах „Тарантаса“ выставляется нелепым то самое, что на других представляется глубокою мудростью».2

Подробно рассказывая о нравах среды, воспитавшей патриархального помещика Василия Ивановича, о его диких понятиях и косности, об узости его интересов, Соллогуб затем в главе «Помещик» сочувственно рисует этого крепостника, который торопится домой потому, что на крестьян «надо и прикрикнуть и по зубам съездить». Василий Иванович рассуждает о преданности мужиков, которые якобы считают, что «после де бога и великого государя, закон велит служить барину...»,3 и о преимуществах крепостного труда над вольнонаемным. Соллогуб солидаризуется с мнением своего героя и характеризует его как «практически дельного человека».

Так идеалы Соллогуба, сочетавшего аристократический либерализм с консервативными воззрениями, ограничивали его реализм, не давали писателю быть до конца правдивым в изображении современной ему социальной действительности.

Передовые писатели 40-х годов умели обнажать и обличать самые отвратительные черты и проявления общественной жизни и выражать свой идеал, свои чаяния и надежды через типические образы современной действительности. Этому во многом способствовала школа работы в очерковом жанре, которую большинство из них прошло в начале 40-х годов. Стремясь всесторонне изобразить общество в своих произведениях, писатели-реалисты зорко наблюдали действительность и сознательно обращались к изображению характерных явлений социального быта. «Анатомируя» общество, разлагая его на элементы и подвергая анализу каждый из этих элементов, очеркисты 40-х годов интересовались прежде всего обществом в целом.

Типические образы, создававшиеся ими, соответствовали сущности социально-исторических явлений, которые изображались в их произведениях. Описание обстановки жизни представителей разных сословий, характеристика их быта, рассказ о судьбе отдельных представителей той или иной группы населения, даже описания одежды и внешности отдельных людей — все это давалось писателями 40-х годов постольку, поскольку оно могло содействовать характеристике быта данного сословия и, в конечном счете, общества в целом. Писатели-очеркисты давали в своих произведениях яркие зарисовки типов и характеров той или иной социальной среды. Наглядности созданных ими образов и картин способствовали талантливые иллюстрации, сопровождавшие очерки.

- 535 -

Одновременно с развитием критического реализма в литературе подобные процессы происходили и в смежных искусствах, прежде всего в живописи. Реалистическое течение в графике выдвинуло таких замечательных мастеров, как Г. Г. Гагарин, В. Ф. Тимм, А. А. Агин, Р. К. Жуковский, И. С. Щедровский, Е. И. Ковригин, П. А. Федотов. Их рисунки дополняли содержание очерков, иллюстрируя произведения Даля, Соллогуба, Григоровича, Некрасова, Тургенева, Гребенки и других, а часто имели и самостоятельное значение.

«Тарантас». Повесть В. А. Соллогуба. Обложка первого издания.

Гравюра на дереве Е. Е. Бернардского по рисунку Г. Г. Гагарина.

1845.Художники — Г. Г. Гагарин, А. А. Агин, П. А. Федотов и другие — стремились подчеркнуть социальную природу изображаемых ими лиц и тем самым дать наиболее конкретную и полную характеристику быта отдельных сословий,

В своих замечательных иллюстрациях к «Мертвым душам» Гоголя Агин создал яркую галерею образов помещиков и чиновников. Художник В. С. Садовников сделал в 40-х годах ряд набросков, изображающих представителей различных социальных групп. Всевозможные виды извозчиков: лихач, легковой извозчик, ломовик, водовоз; фигуры солдат и офицеров;

- 536 -

разносчики: огородник, крестьянин, продающий птицу, рыбак с рыбой, старьевщик, пирожник; мастеровые и ремесленники: трубочисты, каменщики, маляры, шарманщики, посыльные из магазинов; купцы и «господа» — все это делается предметом зарисовок художника. И. С. Щедровский зарисовывает с натуры сцены из народного быта — работу мастеровых: бондарей, столяров, труд дворников и прачек, типы мелких торговцев, ремесленников, купцов и нищих.

Литература вела за собой другие области искусства, оказывая на них могучее и прогрессивное воздействие.

Реалисты 40-х годов, вслед за основоположниками критического реализма Пушкиным и Гоголем, боролись против традиционного «любовного сюжета», культивировавшегося эпигонами романтизма. Устами «второго любителя искусств» Гоголь в «Театральном разъезде» настаивал на том, что основой завязки литературного произведения должна быть типическая ситуация, типический общественный конфликт. «Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?» — задавал вопрос Гоголь и завязкой «Ревизора», «Женитьбы», «Игроков», «Мертвых душ» показывал, как в современном обществе естественные человеческие чувства отступают на второй план перед жаждой наживы, честолюбием, духом спекуляции и карьеризма. В «Ревизоре» и «Женитьбе» Гоголь высмеял «любовную» интригу, которая до него считалась чуть ли не необходимой в драматургии. И в драматических и в повествовательных своих произведениях Гоголь показал, что в среде чиновников, помещиков и купцов, в среде городничих и Хлестаковых, Маниловых и Собакевичей, Подколесиных и Кочкаревых нет места естественным человеческим чувствам, в том числе и чувству любви. Любовь служит в этой среде прикрытием темных инстинктов и низких страстей. Из «узкого ущелья частной завязки», основанной на изображении личных отношений, Гоголь выводит комедию, роман и повесть на широкий простор коренных общественных противоречий и коллизий, продолжая и развивая в этом отношении лучшие традиции русской реалистической литературы.

В начале 40-х годов, наряду с физиологическим очерком, одним из распространеннейших жанров литературы становится сатирический рассказ.

В этих рассказах высмеивался социальный быт, нравы и понятия привилегированных сословий, демонстрировалась нелепость современного общественного устройства. Так, Григорович сатирически показывал нравы чиновничьей среды в рассказах «Лотерейный бал» и «Соседка», изобразив типично чиновничьи коллизии: попытку ловкого чиновника угодить начальнику и разжиться за счет сослуживцев путем устройства лотереи; неудачное волокитство молодого чиновника-карьериста, делающее его соперником начальника и разбивающее его карьеру. В ряде своих рассказов Я. П. Бутков (ум. 1856) изображал своеобразные чиновничьи мелкие радости и горести. Так, в рассказе «Ленточка» чиновник Иван Анисимович «десять лет провел в одном чине за одним занятием», так как отличался крайней неспособностью и никогда не мог понять смысла переписываемых бумаг. Внезапно в жизни чиновника происходит радостное событие: директор решает использовать то обстоятельство, что Иван Анисимович не понимает содержания бумаг, которые он переписывает, и делает его своим секретарем, ведущим секретную переписку: «Я извлеку из вашей способности все полезное и возможное!» — восклицает директор.1 Иван Анисимович получает

- 537 -

за проявленные им «способности» повышение по службе и награду.

Писатели гоголевской школы охотно обращались в своих произведениях к сюжету, изображающему случайное перемещение человека из одной общественной среды в другую: внезапное богатство, резкое повышение по службе и т. п. Этот сюжет давал возможность путем сатирического показа внезапных перемен, которые происходят в человеке и в отношении к нему, демонстрировать зависимость человека от его общественного и материального положения. Сюжет о мгновенном обогащении или быстрой карьере давал возможность показать, что на высшие ступени общественной лестницы восходят хищники, бессердечные карьеристы, растленные влиянием господствующих классов, вполне проникшиеся их звериной моралью.

Отвечая впоследствии на обвинения в том, что в комедии «Свои люди — сочтемся», написанной в традициях гоголевской школы, «торжествует порок», Островский заявлял: «Подхалюзин приводил меня несколько в затруднение: его преступление неблагодарность; перед судом официальным Подхалюзин может оправдаться: он не давал никаких документов ни отцу, ни стряпчему; но не уйти ему от суда публики...».1 Герой Островского действует согласно морали купеческой среды, он «не дает документов» и, несмотря на то, что присваивает имущество тестя, обманывает и обирает всех окружающих, остается «честным купцом», официально оправдываемым и уважаемым в среде купечества за капитал. «Суд публики», к которому апеллирует Островский, должен осудить не только Подхалюзина, но и воспитавшую и оправдывающую его среду, буржуазное, официально узаконенное хищничество. Объяснение, данное Островским образу Подхалюзина, может явиться комментарием к целому ряду очерков, рассказов и повестей 40-х годов. В стихотворной форме Некрасов рассказал о «нравственном человеке», который, «живя согласно с строгою моралью», совершал подлость за подлостью и преступление за преступлением («Нравственный человек»). Панаев в рассказе «Прекрасный человек» показал, как принесший в жертву своей карьере отца и мать, благополучие родителей и счастье сестры молодой чиновник «выходит в люди» и слывет «прекрасным человеком».

В сборнике «Петербургские вершины» Бутков специально останавливается на обличении «неестественных понятий», которыми руководствуются люди в современном обществе:

«Нужно ли распространяться о том, — иронически замечал он, — что каждый бедняк, каждый глупец — одно и то же, — каждый бесталанный горемыка чародейственною силою рублей превращается в весьма хорошего человека, даже в весьма разумного человека, благородной наружности, внушающей уважение, и даже в человека с отличными дарованиями и интересною наружностью, в которой есть что-то такое особенное, этакое!.. Ясно, что разум и дарования заключаются в самых рублях, а рубли сообщают свои качества тем, у кого они в руках».2

В «Театральном разъезде» Гоголя «ядовитого свойства господин» заявлял: «...нравственность всякий меряет относительно к себе. Один называет нравственностью сниманье ему шляпы на улице; другой называет нравственностью смотренье сквозь пальцы на то, как он ворует; третий! называет нравственностью услуги, оказываемые его любовнице... Тут если

- 538 -

и явится у кого-нибудь в три года два дома, так ведь это отчего? Всё от честности...».1

В рассказе Я. П. Буткова «Почтенный человек» рассказчик, узнав о нечестных аферах своего приятеля Пачкунова, восклицает: «Судя по твоим подвигам, если ты их не сочинил, ты не меньше как порядочный человек!

«— Сам ты порядочный человек, отвечал мне Лука Сидорович, видимо обиженный. Неужели ты не понимаешь, что порядочный человек в состоянии только сорвать банк, или занять у приятеля без отдачи; но кто возвысился до социальной благотворительности, самоотвержения из любви к ближнему, кто публично, безнаказанно облегчал участь страждущего человечества, тот — внимай, профан, тот уже сущий абсолютный, почтенный человек».2

Гоголь, а вслед за ним и писатели 40-х годов, сатирически заостряли типические образы представителей привилегированных сословий и в своих произведениях показывали ущербность, искаженность сознания героев, демонстрируя своеобразие их речи, искажение слов и понятий общенародного языка в их речи.

Реалистическая литература 40-х годов проявляла живой интерес к изучению народного разговорного языка. Исследуя быт разных сословий, писатели обогащали литературный язык за счет широкого введения в него новой лексики, заимствованной из разговорной речи, из словесного обихода разных слоев общества.

Белинский высказывался против засорения литературного языка провинциализмами, вульгаризмами, жаргонными выражениями. Так, например, некоторое увлечение провинциализмами Белинский заметил в «Записках охотника». Он отрицательно отнесся к этой черте стиля Тургенева и предостерегал молодого писателя от подобных «излишеств». Увлечение провинциализмами и профессиональной терминологией сказывалось в произведениях Даля, Кокорева и других писателей.

Однако прочно вошли и утвердились в литературном языке 40-х годов лишь те слова и выражения разговорного языка, введение которых было необходимо ввиду расширения проблематики и круга изображаемых литературой социальных явлений. Писатели 40-х годов чутко отмечали жаргонные искажения общенародного языка в речи господствовавших классов и, подчеркивая это явление, давали понять читателю, как далеки эксплуататоры от народа и свойственных народу представлений и взглядов.

3