- 379 -

КОЛЬЦОВ

- 380 -

- 381 -

Когда А. В. Кольцов впервые появился в печати и стал известен русским читателям, он воспринимался как нечто необычное в среде тогдашних писателей-дворян и разночинских интеллигентов: как поэт-самоучка, как писатель-«прасол». После первой книжки его стихов, изданной в 1835 году, он вновь предстал перед читателями с итогами своего творчества только через одиннадцать лет, притом посмертно — в 1846 году.

В русской литературе 30—40-х годов Кольцов занимает особое, своеобразное положение. Но он не изолирован, не одинок. Он включен в общее движение реалистической, демократической литературы. Учитывая своеобразие Кольцова в истории русской литературы, необходимо установить и тесные связи поэта с его эпохой, с общим развитием национальной литературы, — необходимо понять и определить закономерность его появления в 30-х годах прошлого века.

1

Алексей Васильевич Кольцов родился 3 (15 нов. ст.) октября 1809 года в семье воронежского торговца скотом. Девяти лет Кольцов был отдан в Воронежское уездное училище, но уже из второго класса, на одиннадцатом году, был взят оттуда, чтобы участвовать в торговых делах отца. С тех пор и до конца жизни Кольцова торгующее мещанство держало его в своих цепких когтях, и он не мог из них вырваться, несмотря на всю свою ненависть к торгашеству и на все усилия литературных друзей помочь ему в этом. Сильно и ярко говорит Белинский: «Если бы Кольцов принялся за дела, будучи лет 18-ти, не раньше, наверное можно сказать, что он с ними никак бы не освоился и его поэтическая натура с ужасом и омерзением отворотилась бы от этой грязной действительности. Но он понемногу и незаметно для самого себя освоился с ними с детства; эта действительность украдкою подошла к нему и овладела им прежде, нежели он был в состоянии увидеть ее безобразие. Сам не зная как, втянулся он в дела мелкого торгашества...».1 Белинский глубоко понял и раскрыл весь этот трагизм бытового положения Кольцова: прасол, гоняющий быков по степи; приказчик, присутствующий при бойне скота, бойкий торговец, который продает, покупает, бранится и дружит с кем придется, торгуется из-за копейки и пускает в ход все пружины мелкого торгашества, — и одновременно мечтающий о любви, дружбе, о природе, о поэтических движениях души, о судьбе человека и о тайнах жизни и смерти. Всего тяжелее был не этот внешний контраст профессии прасола и стремлений поэта, а внутренняя власть мещанства, косности, бескультурья, пережитков архаического

- 382 -

мировоззрения и морали. Кольцов всю свою недолгую жизнь преодолевал это мещанство. Пережитки долго сказывались в творчестве Кольцова. Тем выше следует оценить достижения и заслуги Кольцова в истории литературы и культуры.

Отец поэта, Василий Петрович, был характерным стяжателем-хищником, дельцом первоначального накопления. В минуту прорвавшейся откровенности, больной, близкий к смерти, Кольцов писал В. П. Боткину 27 февраля 1842 года: «Отец мой... жил в приказчиках, приобрел кое-что, сделался хозяином, наживал капиталу до 70 тысяч рублей три раза, и проживал их вновь; в последний раз прожился, — и осталось у него много дел... Они пали на меня; в 8 лет я их поуладил,.. теперь у него нет их, он покоен. Выстроил дом, приносит доходу до 6000 в год, да еще у нас девять комнат за собой. Кроме того у него осталось до двадцати тысяч. Он самолюбив, хвастун, упрям, хвастун без совести. Не любит жить с другими в доме человечески, а любит, чтобы все перед ним трепетало, боялось, почитало и рабствовало».1

Так Василий Петрович относился и к сыну. Когда поэт был тяжело болен, отец хотел перевести его в самую сырую комнату обширного дома; он урезывал сына даже в питании, и мать тайком приносила больному пищу получше. Белинскому Кольцов писал еще откровеннее, чем Боткину; в письме от 25 марта 1841 года из Воронежа Кольцов рассказывал, что когда он в Москве благополучно окончил дела отца, тот, вместо благодарности, написал ему «гадкое письмо». «Оно меня убило, — пишет Кольцов, — до того убило, что я потерялся весь..., не знал, что делать, на что решиться: нищенствовать ли? оставаться в Москве, или ехать к вам в Питер, или в Воронеж? Но при одной мысли ехать в Воронеж грусть убивала душу; и чорт знает уж как собрался и поехал». Объяснение с отцом, продолжает Кольцов, «только усилило мою к нему ненависть; он так был в эту пору гадок, низок и пошл, что вы гаже его не можете себе представить человека... Я потерял к нему с тех пор всякое уважение...» (стр. 252, 253). В «темном царстве» мещанства даже любимая сестра Кольцова, Анисья Васильевна, поддаваясь семейному склочничеству, допустила чудовищную выходку, «шутку»: когда Кольцов был тяжело болен, она «однажды, — рассказывает сам Кольцов, — подле меня поставила стол на средину комнаты, положила девушку и начала отпевать меня, а я лежу и слушаю. И это та сестра, которую я весьма любил» (письмо к Боткину 27 февраля 1842 года; стр. 276).

В темном мещанско-купеческом царстве молодому Кольцову пришлось, пережить еще одну драму, имевшую не только нравственный, но и прямой социальный смысл. В доме Кольцовых служила крепостная красавица-девушка Дуняша (купленная на чужое имя). Юноша Кольцов полюбил ее и пользовался взаимностью; он собирался на ней жениться. В планы кулака-отца это никак не входило, и он, в отсутствие сына, продал шестнадцатилетнюю девушку донскому помещику, и там она насильно была выдана замуж за казака. Белинский пишет в статье о Кольцове: «Это несчастие так жестоко поразило его, что он схватил сильную горячку. Оправившись от болезни и призанявши у родных и знакомых деньжонок, он бросился, как безумный, в степи разведывать о несчастной... Не знаем, долго ли продолжались эти розыски; только результатом их было известие, что несчастная жертва варварского расчета, попавшись в донские степи,

- 383 -

в казачью станицу, скоро зачахла и умерла в тоске разлуки и в муках жестокого обращения... Эти подробности мы слышали от самого Кольцова в 1838 году. Несмотря на то, что он вспоминал горе, постигшее его назад тому более десяти лет, лицо его было бледно, слова с трудом и медленно выходили из его уст, и, говоря, он смотрел в сторону и вниз...» (III, 109). По свидетельству Белинского, Кольцов эту катастрофу «чувствовал всю жизнь свою». На себе самом, непосредственно, будущий поэт испытал ужас крепостного права.

В атмосфере крепостного права и в окружении крепостников Кольцов жил в Воронеже и в Воронежском крае. Не все биографические данные этого порядка дошли до нас. Но вот еще один факт, тоже значительный, хотя и не такой трагичный для Кольцова, как гибель крепостной девушки Дуняши. В письме к В. Ф. Одоевскому 4 апреля 1840 года из Воронежа Кольцов описывает, как обошелся с ним, известным уже тогда поэтом, управляющий Воронежской палатой государственных имуществ Н. И. Карачинский. Обращаясь к Кольцову на «ты», о деле безукоризненном Карачинский отозвался так: «...ходите по углам да закоулкам сначала, плутуете, мошенничаете, а как дело — и лезете ко мне». «Вот какого рода пытки я должен испытывать то и дело», — пишет Кольцов (стр. 212, 213). Карачинский был отъявленный крепостник; впоследствии он был убит (в 1859 году) своими крепостными; о нем даже реакционно настроенный М. Де-Пуле пишет: «...ужасная смерть его была заслуженным возмездием за его подвиги... При нем царил грабеж самый возмутительный и беспощадный не только государственных крестьян, но и чиновников...».1

Кольцов был близок к народу, как едва ли какой другой писатель 30-х годов, по самому своему быту, по роду своих занятий. 27 ноября 1836 года он пишет А. А. Краевскому: «...в роще рублю дрова; осенью пахал землю; на скорую руку езжу в селы...» (стр. 164). Как прасол-гуртовщик Кольцов встречался с трудовым народом в степях, проводя среди него дни и недели. Замечательные строки находим мы у Кольцова в письме к Белинскому от 28 сентября 1839 года. Объясняя учителю-другу, почему мало писал стихов, Кольцов говорит: «...вся причина — эта суша, это безвременье нашего края, настоящий и будущий голод. Все это как-то ужасно имело нынешнее лето на меня большое влияние... Куда ни глянешь — везде унылые лица; поля, горелые степи наводят на душу уныние и печаль, и душа не в состоянии ничего ни мыслить, ни думать. Какая резкая перемена во всем!» (стр. 202). В превосходной статье «О жизни и сочинениях Кольцова» Белинский пишет, что Кольцов полюбил степь: «На ней началось его изучение действительности и людей и борьба с ними; здесь была его школа жизни» (III, 117).

2

Но школу жизни Кольцов проходил и в городе, в Воронеже. И в этом обучении не все было тяжелым и оскорбительным; было и положительное. В последнее время биография поэта обогатилась ценными материалами. Давно было известно, что в 1825 году Кольцов познакомился с воронежским книгопродавцем Д. А. Кашкиным, который подарил шестнадцатилетнему поэту «Русскую просодию» и предоставил ему пользоваться своей библиотекой. Еще было известно, что около 1830 года в Воронеже с Кольцовым

- 384 -

встречался «таганрогский литератор» Василий Сухачев, которому Кольцов передал три своих стихотворения, а тот напечатал их (без имени автора) в Москве в 1830 году в своем сборнике «Листки из альбома В. Сухачева». Этим встречам Кольцова с Кашкиным и Сухачевым необходимо придать большое значение. М. Де-Пуле, собиравший материалы о Кашкине еще при его жизни, пишет, что Кашкин «достигнул замечательных, по времени, успехов в самообразовании... он был оригинален, т. е. вполне самобытен, прям и, при случае, резок. Многие его побаивались, многие, конечно, не любили, но большинство уважало его, как человека с независимым характером... С таким-то человеком свела судьба юного Кольцова, — и понятно, что это знакомство было для нашего поэта первою образовательною школой».1 Но Де-Пуле не договаривал того, что мы теперь знаем: Кашкин был близок с В. И. Сухачевым, а Сухачев, еще до 14 декабря 1825 года, был основателем и организатором одесского «Общества независимых», которое сближают с декабристским «Обществом соединенных славян». При возникшем в связи с делом о декабристах розыске об «Обществе независимых» (по этому делу Сухачев сидел в таганрогской тюрьме в 1826 году) была найдена записная книжка одного из членов, М. К. Аристова, где было записано: «Общество независимых. Закон его — следовать природе. Монаршей власти не признавать, а быть всем равными, признавать натуру творцом всего». В кружке Сухачева обращались выписки из «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, копии с пушкинской оды «Вольность».2

Не следует преувеличивать политического значения одесского «Общества независимых»; это не была революционная организация; это был только немноголюдный кружок свободомыслящей молодежи. Но В. И. Сухачев, владевший французским и итальянским языками, собравший ценную библиотеку, автор драмы «Велизарий» и комедии «Мнимые философы, или общество глупцов», организатор декабристски настроенного кружка, — был незаурядной личностью. Общение с ним (встреча, повидимому, относится к 1829 году) и его единомышленником Кашкиным существенно для молодого Кольцова. Биограф Сухачева, Ю. Г. Оксман, возводит к этому общению стихотворения Кольцова 1829 года: «На отъезд Д. А. Кашкина в Одессу» и «Письмо к Д. А. Кашкину»; он же находит отклики этого идейного общения в письме Кольцова к «неизвестной» (как теперь установлено, к В. Тимофеевой), которое относили к 1836 году, а правильнее отнести к 1830—1831 годам. Здесь читаем: «Что за обязанность сохранять до гроба вынужденную пред алтарем клятву — ничтожному рабу послушной быть рабыней! Хранить ему верность, любить его против желаний, и вечно, вечно быть рабыней! И страшно, и смешно! Любезный Вольтер, если бы все могли понимать твои возвышенные истины, что б был раб пред рабыней, рабыня пред рабом!» (стр. 160). Общение с Д. А. Кашкиным и встреча с В. И. Сухачевым в Воронеже подготовили Кольцова к первой встрече с Белинским — в Москве, летом 1831 года.

Биографы Кольцова недооценивали воронежское культурное гнездо времен Кольцова. Быстро вырастая, Кольцов резко отталкивался от воронежского мещанства, от провинциального бескультурья. Но не весь Воронеж был мещанским. Товарищ по уездному училищу Кольцова Варгин, рано умерший (в 1824 году), оставил своему другу в наследство

- 385 -

библиотеку из семидесяти книг. Чуткий человек, широко начитанный воронежский книгопродавец Д. А. Кашкин не только приветил своего юного покупателя, подарил ему «Просодию» и помог в литературном обучении, но и способствовал, вместе с Сухачевым, его политическому свободомыслию. Кружок А. П. Серебрянского тоже подвинул вперед молодого поэта в овладении литературным, философским и политическим самообразованием.1

Были и другие литературные и культурные очаги в Воронеже. Если Кольцов обличает воронежское бескультурье и страдает от него, то сам же он говорил иногда о Воронеже замечательные вещи. Возьмем письмо его к Белинскому от 28 апреля 1840 года. В письме обычные жалобы: «Мне скучно в Воронеже: живу-страдаю, — людей нет, одиночество, жутко; дела грязны и время берут почти все сутки». Но в этом же письме неожиданно читаем: получен журнал «Отечественные записки» — и «у нас все хватились читать его, и критику преимущественно; и везде и всегда, речь постоянно толкуется о критике. За разбор „Горя от ума“ все без исключения довольны, и читают и перечитывают; за Марлинского все бранят, — это их еще кумир, и кумира их вы за ворот ухватили без чинов! Итак, его читают и бранят, бранят и читают». Белинский, наверно, пережил большое удовлетворение, пробегая эти строки письма Кольцова. А дальше Кольцов еще добавляет про Воронеж тех дней: «Я встретил кой-каких харьковцев, из университета, конечно людей, которые любят словесность, и все они любят вас без ума»; В этом же письме Кольцов рассказывает своему любимому литературному наставнику: «Двадцать третьего апреля приехал к нам Павел Степанович Мочалов с женою, и раз уж, вчера, двадцать восьмого, играл „Скопина Шуйского“, тридцатого будет играть „Коварство и любовь“ второго мая — „Смерть или честь“, шестого — „Гамлета“, потом „Отелло“, „Короля Лира“, „Ненависть к людям“. И у нас в Воронеже большой праздник; у театра шум и давка» (стр. 214, 215—216).

Если все читают и перечитывают статьи Белинского, если в театре гастролирует Мочалов и ставят Шиллера и Шекспира, а у театра шум и давка, — ясно, что в городе есть люди, есть движение. От этого культурного Воронежа Кольцов взял, конечно, все, что только можно.

Еще в Воронеже, до первого сближения с Белинским в 1831 году, Кольцов вступил в борьбу с косной мещанской средой, уже поднимался над нею.

3

Сближение с Белинским и его кругом было величайшим событием духовной жизни Кольцова. Это был быстрый взлет вверх. Влияние литературной Москвы и литературного Петербурга было разнообразно и трудно поддается точному учету. Кольцов жадно учился здесь всему: и разговорному языку культурного человека, и навыкам «людскости», и новой морали, и многому иному, — часто незаметно для самого себя. Все это отрывало его от мещанства, заставляло смотреть на мир иными глазами.

Как широк был круг столичных литературных знакомств, личного общения, наконец дружеских отношений Кольцова, покажет простой перечень — неполный — имен: Белинский, Станкевич, Боткин, Чаадаев, Жуковский, В. Ф. Одоевский, Панаев, братья Полевые, Краевский, М. Катков.

- 386 -

В Петербурге Кольцов был принят и обласкан самим Пушкиным. В своем «Современнике» в 1836 году Пушкин напечатал одно из лучших стихотворений Кольцова — «Урожай».

Какое исключительное значение имел Пушкин для Кольцова-поэта, видно из прославленного стихотворения «Лес», написанного Кольцовым вскоре после получения известия о гибели Пушкина. Ярко охарактеризованы «мощь» поэта, его «речь высокая, сила гордая», «заливная песнь соловьиная», неустанная борьба с бурею, с «тучей черною». Замечательно здесь чуткое понимание социально-политической драмы Пушкина, смелые намеки на «непогодь», на «безвременье», на «осень черную», на «силы вражия». Стихотворение аллегорично, символично, но по своему общему смыслу оно как-то роднится с инвективой Лермонтова «Смерть поэта». Необходимо добавить, что свою скорбь Кольцов излил также в горячем письме к Краевскому от 13 марта 1837 года: «Александр Сергеевич Пушкин помер; у нас его уже более нету!.. Едва взошло русское солнце, едва осветило широкую русскую землю небес вдохновенным блеском... Прострелено солнце..., та кровь драгоценна... Слепая судьба!» (стр. 168).

Встреча с Пушкиным в Петербурге была наибольшим событием в жизни Кольцова тех лет.

В Москве Кольцов был знаком с известным музыкантом Ф. Ф. Лангером; под впечатлением музыки Лангера Кольцов написал стихотворение «Мир музыки» (1838). В Москве же поэт встречался с другом Белинского, художником-портретистом К. А. Горбуновым, написавшим в 1838 году портрет Кольцова; «поразительное сходство портрета» подтвердил в 1846 году Белинский. С прославленным художником А. Г. Венециановым Кольцов неоднократно встречался в Петербурге. В Петербурге же Кольцов сблизился с ученым-востоковедом В. В. Григорьевым и встречался с ним у известного педагога и литератора Я. М. Неверова. По Москве был знаком с актером М. С. Щепкиным и в 1840 году помогал в организации его бенефиса.

Особо отметим знакомство Кольцова с знаменитым актером П. С. Мочаловым. В письме к Белинскому от 28 апреля 1840 года, сообщая о гастролях Мочалова в Воронеже, Кольцов пишет: «Сегодня Павел Степанович был у меня; он так же ко мне добр, хорош и ласков, каков был прежде, даже лучше» (стр. 214). Из недавно опубликованных воспоминаний Н. В. Беклемишева мы узнали трогательную подробность: «В последние месяцы жизни Павел Степанович всё вспоминал Кольцова. Он сказывал мне, как они любили друг друга и какой отзвук находили в душе один у другого».1 Мочалов умер в 1848 году, т. е. шесть лет спустя после смерти Кольцова; он был старше Кольцова на девять лет; Мочалов сам писал русские песни, и они близки по духу и стилю к кольцовским.

Общение со столичными писателями и артистами необычайно обогатило Кольцова. Об этом он горячо пишет Белинскому 15 июня 1838 года: «Да, благодарю вас, Виссарион Григорьевич, благодарю вместе и всех ваших друзей. Вы и они много для меня сделали, о, слишком много, много! Эти последние два месяца стоили для меня дороже пяти лет воронежской жизни. В эту пору я много разрешил темных вопросов, много разгадал неразгаданных прежде истин, много узнал я от вас для души моей святого, чего я целый век сам бы не разрешил и не сделал. Да, я теперь гляжу на себя — и не узнаю» (стр. 186).

- 387 -

Это влияние столичной культурной среды сказалось в усилении самообразовательного чтения. Жадный к знанию, Кольцов много читал с самой ранней юности, получив в наследство библиотечку Варгина, потом пользуясь библиотекой Кашкина. Бывая в Москве и Петербурге, Кольцов отовсюду получал подарки книгами и журналами и пользовался советами передовых литераторов. Как шло его самообразование, дадут представление одна-две цитаты из писем к Белинскому. В мае 1839 года Кольцов пишет: «Вы не можете представить, какой богач я стал хорошими книгами, — есть что читать. Ваш подарок получил; „Отечественные записки“, „Современник“ тоже; от Губера получил „Фауста“, от Владиславлева альманах „Утреннюю зарю“. Купил полное сочинение Пушкина, „Историю философских систем“ Галича; мне их наши бурсари шибко расхвалили, ...еще надобно обзавестись непременно Историей Карамзина. У меня есть Полевого и Ишимовой краткая, а хочется иметь полную. Да опер несколько: Роберт-Дьявол, Фенелла, Дон-Жуан, Виндзорские кумушки Шекспира; хоть дурной перевод, да все лучше, чем ничего. А Дон-Жуана прочесть после пушкинского!» (стр. 197—198). Примерно через год, 28 апреля 1840 года, новый отчет Белинскому: «Я прочел „Физиологию“ Велланского. Жалею, что не читал его давно. Теперь читаю „Историю“ Данилевского, „Характер истории“ Шульгина, „Американские степи“, „Шпион“ Купера. И Купер человек гениальный (здесь Кольцов следовал мнению Белинского. — Авт.), однако не Вальтер Скотт. Получаю я и „Газету литературную“» (стр. 216). Предметом постоянного изучения (и восхищения) было для Кольцова творчество Пушкина. Но поразительно, как любил Кольцов Шекспира и сколько энергии отдал его изучению; письма Кольцова переполнены упоминаниями о Шекспире; высказывания Кольцова о драме и драматическом театре полны ума и чуткости.

Стихотворения А. В. Кольцова. Титульный

лист первого издания. 1835.Как общение с Белинским и его литературным кругом возбуждало, усиливало творчество Кольцова, видно по хронологии его стихотворений; например, в 1840 году: 7 декабря — «Поэт», «Дума»; 8 декабря — «Песня»; 9 декабря — «Расчет с жизнью (В. Г. Белинскому)»; 10 декабря — «Грусть девушки»; 11 декабря — «Ночь. В. Ф. Одоевскому»; 12 декабря — «Поминки (Н. В. Станкевичу)».

Изложенные факты приводят к существенному выводу. При первом появлений Кольцова в печати и в столицах его легко причислили к готовой уже группе писателей-«самоучек» — Е. И. Алипанова, М. Д. Суханова, Ф. Н. Слепушкина, Н. Г. Цыганова и других, а позднее, по создавшейся

- 388 -

инерции, не выключали из этой группы. Здесь — несомненная ошибка. И по личной высокой одаренности, и по широкому освоению творчества Пушкина, и по глубокому влиянию Белинского, Кольцова необходимо вывести из группы «самоучек» и включить в передовую группу русской литературы. Эстетический вкус Кольцова быстро созревал и углублялся. Его суждения о текущей литературе и о классиках бывали очень метки; порою он вступал в спор с самим Белинским и иногда очень удачно. Не следует забывать, что Кольцов умер 33 лет (29 октября 1842 года), в пору быстрого, но еще не завершенного поэтического и идейного созревания.

4

Идейное становление поэта началось еще на родине, в Воронеже, и уже тогда включало острые социально-политические проблемы. Встреча с Белинским в 1831 году продолжила воспитание социальной мысли Кольцова. При первой встрече это был Белинский «Дмитрия Калинина». Пьеса Белинского в январе 1831 года была запрещена цензурой. Она тогда волновала и автора и студенческую молодежь. Кольцов наверно тогда же познакомился с этой антикрепостнической, бунтарской пьесой или по рукописи, или в пересказе Белинского. Но позднее, во второй и третий приезды Кольцова в Москву, в 1836 и 1838 годах, там, в кружке Н. В. Станкевича и в широких общественных кругах, все более расширялось влияние идеалистической философии, заметно отразившееся на Кольцове. Оно перекликалось с пережитками религиозных настроений, воспринятых из семейной и бытовой традиции и из семинарского кружка Серебрянского.

Кольцов, лишенный не только высшего, но даже законченного низшего образования, чувствовал себя растерянным в дебрях философских отвлеченностей, В его творчестве это отразилось в особой категории стихотворений, которые он сам именовал «думами». Сколько здесь беспомощности, покажет одна-две цитаты. В думе «Человеческая мудрость» (1837) поэт, обращаясь к мудрецу, говорит:

Будь ты бездна сил, идей,

Сам собой наполни небо,

Будь ты всё, один и всюду,

Будь ты бог, — и слово-дело!..

Но когда уж это всё,

Бесконечно и одно,

Есть пред нами в ризе света, —

То другой уж власти нет...

Все, что есть, — все это божье;

И премудрость наша — божья.1В «Послании» (1839), посвященном В. Г. Белинскому, говорится о природе, что она

...по закону воли

Свои дары здесь раздает

Для царства бытия!

Когда ж над ней есть воля, —

Без воли миг — и что она? —

Так как же могут люди

Твоей душою управлять?..Так же вычурно Кольцов начал было говорить и о своих песнях. Вот один пример из письма к Белинскому от 28 сентября 1839 года: «Не знаю,

- 389 -

отчего вам не нравится „Стенька Разин“, разве по названию: название, можно переменить, а пьеса, кажется, хорошая. Конечно, она не выражает, образности; но в ней эта образность скрывается в силе души, которая выражает себя в своем напряженном состоянии внешних обстоятельств. „Бедный призрак“ — тоже, кажется, вещь хорошая; в ней нет буквально высказанных периодов жизни одного человека с его конечною душою; но из нескольких моментов, которые следуют один за другим, ясно видно, о чем идет речь, что ему надобно...» (стр. 202).

Следует, однако, отметить, что путаницу в языке и мыслях наблюдаем не только у Кольцова, но и в тех московских философских кружках, откуда он черпал свою премудрость. Об этом метко говорит Герцен в «Былом и думах»: «Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и, понимание..., всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью... Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался на дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении».1

И не только «всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории», но и вся жизнь, действительность становилась отвлеченной категорией. Ведь речь идет о годах «примирения с действительностью» Белинского.

Биографы много говорили о влиянии Белинского на Кольцова. И сам Кольцов не устает говорить об этом в своих письмах к Белинскому. 15 августа 1840 года Кольцов пишет: «Счастливы вы, Виссарион Григорьевич, что вошли в этот мир прекрасный и святой, и живете в нем широко и раздольно, и выносите с собою из него так много святых, божественных истин, и так одушевленно передаете их нам. Не шутя и не льстя, говорю вам, давно я вас люблю, давно читаю ваши мнения, читаю и учу; но теперь читаю их больше и больше, и учу их легче, и понимаю лучше. Много они уж сделали добра, но более делают и, — может быть, я ошибаюсь, — но только мне все думается, что ваши мнения тащат быстро меня вперед... Апостол вы, а ваша речь — высокая, святая речь убеждения» (стр. 218). А за четыре месяца раньше, 28 апреля того же 1840 года, сообщая Белинскому о получении первых трех книжек «Отечественных записок», с критическими статьями Белинского, Кольцов пишет: «Журнал — чудо, критика небывалая... Я читал и перечитывал, и все они чудо... это такие вещи, что много голов сделают порядочными головами и много глаз настроят совсем иначе, как они глядели до тех пор» (стр. 215).

Наиболее тесное общение Кольцова с Белинским падает как раз на конец 30-х и самое начало 40-х годов. В ноябре 1840 года они расстались в Петербурге и больше уже не встречались. Когда в 1842 году Кольцов умер, Белинский узнал о его смерти случайно, стороною. Начавшийся вскоре в мировоззрении великого критика перелом, рост его революционности, его новое понимание социализма как «идеи идей», его материализм — все это богатейшее идейное движение Белинского совершалось, уже не затрагивая Кольцова. И если вдуматься, сколько благотворных возбуждений мог бы получить Кольцов от Белинского, начиная с 1841 года, то можно понять, каким величайшим лишением, какой бедой для Кольцова была разлука с Белинским в 1840 году. Преданный ученик Белинского,

- 390 -

преклоняясь перед его авторитетом, Кольцов получил бы от своего наставника, в наиболее зрелой поре его развития, огромный запас новых философских, политических, социальных, эстетических идей. В частности, изживание религиозности, которая так связывала мысль и творчество Кольцова, началось бы раньше и протекало бы быстрее, если бы поэт встретился с Белинским в расцвете материалистических воззрений критика. В статье о Кольцове в 1846 году Белинский писал: «Мистическое <религиозное> направление Кольцова, обнаруженное им в думах, не могло бы у него долго продолжиться, если б он остался жив. Этот простой, ясный и смелый ум не мог бы долго плавать в туманах неопределенных представлений». В думе «Не время ль нам оставить» Белинский видел «решительный выход из туманов мистицизма и крутой поворот к простым созерцаниям здравого рассудка» (III, 144).

К величайшему сожалению, личное общение с Белинским оборвалось в конце 1840 года.

Но было бы грубой ошибкой снижать воспитательное, благотворное влияние Белинского на Кольцова.

Во все периоды философских исканий Белинский неизменно оставался бунтарем и демократом. В пору примиренчества Белинский писал, что наше дворянство издыхает само собой, и т. д. Нет ни малейшего сомнения, что эти и подобные свои мысли и настроения Белинский передавал Кольцову в долгих задушевных беседах. В частности, наверно Белинский много и страстно говорил Кольцову о борьбе с моральным мещанством, с филистерством, которое сам так презирал.

М. Де-Пуле сохранил для нас любопытные сведения, как Кольцов, возвращаясь в Воронеж после свиданий с Белинским, становился пропагандистом его идей. Эта пропаганда настраивала враждебно против Кольцова воронежских реакционеров, единомышленников Де-Пуле. «Им казалось чем-то болезненным в Кольцове эта страсть к пропаганде крайних идей Белинского, выразившихся, например, в известном письме его к Гоголю, идей, которые, в устах Кольцова, переходили в тупое (чтобы не сказать — дикое) отрицание всех основ русской жизни; болезненным явлением потому они называли эту страсть, что Кольцов не стеснялся ни местом, ни временем».1

Под благотворным влиянием Белинского Кольцов духовно рос и обогащался. И если мы знаем его восторженные отзывы о Белинском, то знаем такие же отзывы и Белинского о Кольцове — как в прославленной статье критика (1846), так и в его письмах. Боткину Белинский пишет 25 октября 1840 года: «Кольцов живет у меня — мои отношения к нему легки, я ожил немножко от его присутствия. Экая богатая и благородная натура!». А 11 декабря Боткину же Белинский сообщает: «Когда приехал Кольцов, я всех тех забыл, как будто их и не было на свете. Я точно очутился в обществе нескольких чудеснейших людей».2

5

В своей борьбе с мещанством Кольцов опирался на мощную поддержку Белинского. Но было бы ошибочно всю эту борьбу целиком относить на воздействие извне, со стороны. Богатая и благородная натура Кольцова сама была достаточно сильна, чтобы с успехом бороться и изживать

- 391 -

живать в себе мещанство. В цитированном уже замечательном письме к Белинскому от 15 августа 1840 года из Воронежа Кольцов писал: «Я не хочу быть человеком богатым — и никогда не буду... Нет голоса в душе быть купцом, а всё мне говорит душа день и ночь, хочет бросить все занятия торговли — и сесть в горницу, читать, учиться». И дальше Кольцов трогательно перечисляет пункты своей учебной программы: «Мне бы хотелось теперь сначала поучить хорошенько свою русскую историю, потом естественную, всемирную, потом выучиться по-немецки, читать Шекспира, Гете, Байрона, Гегеля, прочесть астрономию, географию, ботанику, физиологию, зоологию...» (стр. 219).

Когда возникла мысль устроить Кольцова книгопродавцем, — как потом устроился в Воронеже Никитин, — Кольцов решительно отверг этот план: «На книжную торговлю я смотрю теми же глазами, как и на всякую; и чистая аксиома: где торговля, там и подлость» (стр. 219). К этим замечательным словам следует добавить еще и то, что Кольцов говорит в письме к Белинскому от 27 января 1841 года; о купцах и книгопродавцах он пишет: купец «не сам по себе гадок и плут, а его так вам вырабатывают люди, с которыми он имеет сделки. Кто в Питере честен? Кто в Москве честен из них?.. Они плуты; ну, и я должен быть плут. А мне плутом быть — до-смерти не хочется» (стр. 241).

Кольцов был человеком огромной чуткости и большого сердца. Судьба сталкивала его с юных лет с подлинной народной жизнью, а значит и с беднотой, и с кулацким засильем, и с барским высокомерием, и с крепостным гнетом. Выше цитировалось письмо Кольцова к Белинскому от 28 сентября 1839 года — о голоде в Воронежском крае и о том, как Кольцов в те дни глубоко пережил «уныние и печаль» (стр. 202).

Замечательно, что творец народных песен Кольцов народное бедствие тотчас же связывал с народной песней. В том же письме к Белинскому он продолжает: «Какая резкая перемена во всем! Например: и теперь поют русские песни те же люди, что пели прежде, те же песни, так же поют; напев один, а какая в них, не говоря уж грусть — они все грустны, — а какая-то болезнь, слабость, бездушье. А та разгульная энергия, сила, могучесть будто в них никогда не бывали. Я думаю, в той же душе, на том же инструменте, на котором народ выражался широко и сильно, при других обстоятельствах может выражаться слабо и бездушно. Особенно в песни это заметно; в ней кроме ее собственной души есть еще душа народа в его настоящем моменте жизни» (стр. 202).

Здесь вскрывается интимное, глубочайшее общение творчества Кольцова с народной песнью — двойной корень его народных песен: и «болезнь, слабость, бездушье», и «разгульная энергия, сила, могучесть».

Образы крестьянской бедноты и сочувствие к бедноте, сливающееся с личным собственным переживанием нужды, постоянно, непрерывно воссоздаются в лирике Кольцова.

В раннем стихотворении «Сирота» (1827) Кольцов от имени бедной крестьянской девушки говорит:

Не прельщайте, не маните,

Пылкой юности мечты!

Удалитесь, улетите

От бездомной сироты!В стихотворении «Ровеснику» (1827) читаем:

Житейская ль тебя нужда

Так рано посетила?

- 392 -

В стихотворении «Плач» (1829) поэт рассказывает, как в юности он наивно думал про людей, что «один у них закон»:

...ближним неимущим,

С веселием души,

Чем можешь, чем богат,

При крайности помочь.

Но нет, — не то мне опыт

В стране сей показал:

Все люди, будто звери,

Друг друга не щадят.

Друг друга уязвляют

Нетрепетной рукой!

Надменность, гордость, слава —

Молебный их кумир,

Сокровища ж и злато —

Владыка их и бог!1В молодом поэте (ему было тогда двадцать лет) просыпаются дерзкие, богоборческие мысли:

И ты, отец небесный,

Создавший сих людей,

Не престаешь с улыбкой

Щедроты лить на них!..И юноша-поэт хочет смерти:

Прерви печальной жизни

Печально бытие.В стихотворении «Терем» (1829) парень-бедняк говорит о своей незадачливой любви к богатой девушке и о своем богатом сопернике:

Буду суженым не я:

Тот богатый; я без хаты...В стихотворении 1838 года «Бедный призрак» (т. е. призрак бедности) от имени старика-бедняка Кольцов говорит:

...Друзья-счастливцы

На бедность холодно глядят...

Как будто я недобрый гость <т. е. вор>,

Пришел богатство их присвоить...В стихотворении «Товарищу» (1838) читаем:

Что ты ходишь с нуждой,

По чужим по людям...А с зарею опять

К новым нуждам иди.В 1839 году, когда Кольцов писал Белинскому о воронежском голоде, он сложил стихотворение под выразительным заглавием: «Тоска по воле». Кольцов в нем от имени крестьянина говорит:

Тяжело жить дома с бедностью;

Даром хлеб сбирать под окнами...В «Русской песне» (1840) парень-бедняк обращается к своей милой:

Полюбил тебя — безродную;

Полюбивши — весь измучился...

- 393 -

Как в чужом угле с тобой нам жить,

Как свою казну трудом нажить?..

Погубить себя? — не хочется!

Разойтиться? — нету волюшки!

Обмануть, своею бедностью

Красоту сгубить? — жаль до смерти!

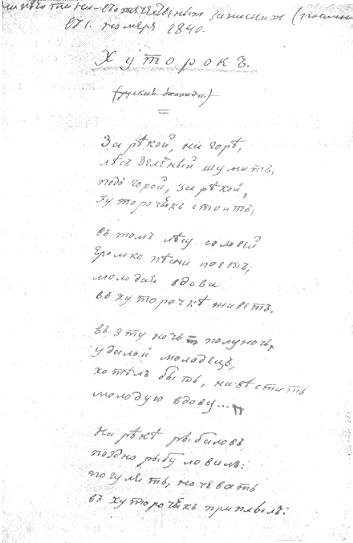

«Хуторок». Автограф стихотворения А. В. Кольцова.

1839.И в одном из последних стихотворений — «Доля бедняка» (1841) — говорится в том же духе, как и двенадцать лет назад:

У чужих людей

Горек белый хлеб,

Брага хмельная —

Неразборчива!Речи вольные —

Все как связаны...Следует присоединиться к мнению М. С. Ольминского, который писал: «...А. В. Кольцов вполне правильно носит имя народного поэта: и это потому, что душа его лежала к простому народу, к крестьянину и бобылю, к несчастному, забитому и обездоленному человеку, а не к сытому угнетателю. Это стремление души и нашло себе яркое выражение в песнях Кольцова». М. С. Ольминский правильно заключает: «Больше всего, очевидно, душу поэта занимала судьба людей бездомных или задавленных трудом и нуждой крестьян» — и еще добавляет: «Было бы ошибкой думать, что всеми такими думами Кольцов проникся исключительно как сторонний наблюдатель. Было и в его жизни немало такого, что роднило его с долей бедняка».1

Многое роднило Кольцова с долей бедняка в самой жизни. Отсюда возникают в поэзии Кольцова те острые социальные мотивы, которые не замечались, замалчивались многими критиками, особенно в пору вульгарного социологизма.2 Некоторые из таких мотивов отмечены выше. Вот еще выразительные примеры.

В стихотворении «Земное счастие» (1830) поэт пишет:

Не тот счастлив, кто кучи злата

Сбирает жадною рукой...

- 394 -

Не тот счастлив, не тот, кто давит

Народ мучительным ярмом...

И бедной, горестной мольбе

Смеется вперекор судьбе!..

Суму, кусок последний хлеба

Отнял у ближнего — и прав!В «Неразгаданной истине» (1836) Кольцов говорит о ничтожных правителях, карлах, бывших у власти, проливавших кровь народа:

Карлы-властелины

Двигали мирами.

Райские долины

Кровью обливались;

Карлы-властелины

В бездну низвергались.В думе «Великое слово» (1836) поэт скорбит:

Свобода, свобода!..

Где ж рай твой веселый?

Следы твои страшны,

Отмечены кровью...В ряде стихотворений Кольцова вдруг перед нами раскрываются черты воззрений и настроений, обычно скрытых, словно утаенных, про которые можно было бы думать, что они вовсе отсутствуют у нашего поэта, — настроений бунтарских.

В песне 1838 года читаем:

Уж как было: по темным лесам,

Пировал я зимы круглые:

По чужим краям, на свой талан,

Погулял я, поохотился.А по Волге, моей матушке,

По родимой, по кормилице,

Вместе с братьями, за до́бычью

На край света летал соколом.Знаменательно, что эта песня имеет название «Стенька Разин» — ценнейший отголосок у Кольцова народных разинских песен. Характерно наименование в песне разбойников братьями.

О таких же братьях-товарищах, очевидно, говорится и в «Тоске по воле» (1839):

Где ж друзья мои — товарищи?

Куда делись? разлетелися?..В сознании самого поэта бунтарство начинает связываться с социальными мотивами.

В превосходной по драматическому движению «Деревенской беде» (1838) рассказ начинается привычно: бедный парень полюбил девушку из «двора богатого»:

На погибель мою, староста

За сынка вперед посватался;

И его казна несметная

Повернула всё по-своему.

- 395 -

Состоялась свадьба:

Вот приходит полночь мертвая;

Разошлися гости пьяные.

Добры молодцы разъехались,

И ворота затворилися...В эту пору, для приятеля.

Заварил я брагу хмельную,

Заиграл я свадьбу новую,

Что беседу небывалую:Альни дым пошел под облаки,

Альни пламя закрутилося;

По соседам — через улицу —

На мою избушку бросилось.Где стоял его богатый дом,

Где была избушка бедная:

Утром всё с землей сравнялося —

Только уголья чернелися...

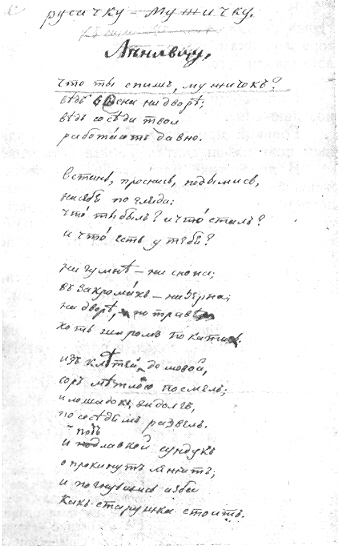

«Ленивцу» («Что ты спишь, мужичок»). Автограф

стихотворения А. В. Кольцова. 1839.6

Уход от мещанства, борьба с ним Кольцова в личной жизни и в идейном развитии при мощном содействии Белинского и его круга, антимещанские мотивы в поэтическом творчестве — все это необходимо выдвинуть в исторической оценке творчества Кольцова. Прогрессивные, оппозиционные, демократические элементы у Кольцова бесспорны и сильны. Однако не следует и здесь преувеличивать. Сопоставим Кольцова с Тарасом Шевченко. Такое сопоставление не разработано в обширной литературе о Кольцове.

Сравнивая двух поэтов, мы сразу замечаем разницу в политическом воспитании их. Шевченко еще в Петербурге сближается с подпольным кружком польских революционеров, с левым крылом петрашевцев, увлекается нелегальной революционной литературой; потом примыкает к левому крылу Кирилло-Мефодиевского братства; еще в молодости он выступает как агитатор среди крестьянства. Происходя не из городского мещанства, а из беднейшего крепостного крестьянства, Шевченко уже в раннем своем творчестве дает, как находили его классовые враги, «рассказы, дышащие неумолимою ненавистью к нашему дворянству», создает политическую сатиру на бюрократическую монархию («Сон», 1844). Шевченко является сторонником крестьянской революции, борцом за свержение монархии и крепостничества.

Идеологический размах поэзии Кольцова гораздо у́же, чем поэзии Шевченко. У Кольцова наблюдаем только зародыши тех социально-политических мотивов, которые так мощно звучат в поэзии Шевченко; на это указывали Добролюбов (1860), Горький (1908).

- 396 -

В статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» Добролюбов писал: «Кольцов жил народною жизнью, понимал ее горе и радости, умел выражать их. Но его поэзии недостает всесторонности взгляда; простой класс народа является у него в уединении от общих интересов».1

Под «общими интересами» Добролюбов разумел общее освободительное движение.

Горький признавал Кольцова народным поэтом. Но «первым народным поэтом» он считал Тараса Шевченко.

В диалектике идейного и художественного развития Кольцова заложены были большие противоречия, и одни начала — косные, мещанские — поэт изживал в трудной борьбе, другие — прогрессивные, демократические — растил в себе. Кое-что он получил в воронежском культурном гнезде, еще того больше взял от Белинского и из культурного общения в столицах.

Но многое завоевано личными усилиями богато одаренного поэта а также общением с подлинным народом.

Кольцов умер молодым. Его творческое восхождение прервалось рано. Величайшим лишением для него была невозможность продолжать общение с Белинским в 40-х годах, в пору богатого расцвета революционно-демократических идей великого критика.

В личности и творчестве Кольцова заложены были большие силы, огромная воля к борьбе за свое и за общее освобождение.

В послании к Белинскому (1839), говоря о борьбе с врагами, молодой Кольцов обращается к учителю-другу с одушевленным призывом:

...друг! стой прямо!

Главы пред ними не склоняй!..

Воюй за правду, честь,

Умри на поле брани;

Но не беги с него назад.

И где война — там дело

Великой жизни бытия!

В ее борьбе — паденье смерти

И новой жизни торжество!В письме к Белинскому от 25 марта 1841 года Кольцов пишет: «...действительность — грязная земля, груба и тяжела; и горе, — кто враждует с нею, и счастлив, кто победит ее, и умер тот, кто уступит ей. Давно я начал этот бой, долго бился с ней, и чуть-чуть она меня не срезала; но, видно, еще не судьба моя, не время еще паденья» (стр. 252).

А в другом письме к тому же Белинскому (от 15 августа 1840 года) Кольцов пишет еще мужественнее:

«Вы боитесь за меня, чтоб я скоро не потерялся... Буду жить, пока живется, работать, пока работается. Сколько могу, столько и сделаю; употреблю все силы, пожертвую, сколько могу, буду биться до конца края; приведу в действие все зависящие от меня средства, и когда после этого всего упаду, мне краснеть будет не перед кем, и перед самим собой я буду прав» (стр. 221—222).

Кольцов глубоко верил в разум. Он готов был придавать ему космическое значение.

- 397 -

Поэтизируя и одушевляя природу, ой писал:

Горит огнем и вечной мыслью солнце;

Осенены всё той же тайной думой,

Блистают звезды в беспредельном небе...(«Царство мысли», 1837).

Но с наибольшей верой и любовью Кольцов обращается к человеку:

...прекрасней человека

Ничего нет на земле!(«Человек», 1836).

Вера в разум, любовь к человеку, энтузиазм борьбы за лучшее будущее, чуткость к доле бедняка, культ труда, стихийная тяга к народности — вот те начала и силы, то лучшее, что заложено в Кольцове и в его поэзии.

Следует выдвинуть гуманизм в воззрениях и в поэзии Кольцова. Особенно остро почувствовал и ярко определил в Кольцове «жгучее чувство личности» Салтыков-Щедрин. Чувство человеческого достоинства, уважение к личности человека постоянно сказываются и в рассуждениях Кольцова, и в его лирике.

Гуманизм сильно проявляется и там, где Кольцов говорит а крестьянине, о трудовом народе. Это не филантропический барский гуманизм русских сентименталистов и сентиментальных романтиков типа Карамзина и Жуковского. Это — демократический гуманизм, раскрывающий в крестьянине человека, его человеческое достоинство.

7

Путь Кольцова — путь борьбы за освобождение от косности, невежества, мещанского хищничества, от пут религиозной морали, — путь борьбы за разум, за свободу личности, за человечность, за веру в жизнь.

Бороться поэту приходилось с величайшими трудностями — как в жизни, так и в творчестве. О житейской борьбе мы знаем из замечательных писем Кольцова, из горячей статьи Белинского, из воспоминаний современников. О творческих поисках поэта красноречиво свидетельствуют разновременные стихи поэта, начиная с юношеских.

С детства Кольцов был окружен стихией народной поэзии. И, казалось бы, свое поэтическое творчество он должен был начинать с того же, чем кончил, — с усвоения и пересоздания народной песни. Однако оказалось, что пробиваться к истокам чистой народной поэзии Кольцову пришлось с огромным трудом — сквозь густые бурьяны псевдонародной книжной песни, какими были засорены журналы и альманахи первой четверти XIX века. Зависимость от этих фальсификатов народности явственна у молодого Кольцова. В песне «Увижу ль я девушку» (1829) читаем:

Желаю ль я, девушка,

Желаю ль я, красная,

Палат раззолоченных,

Богатством украшенных

И блеском обманчивых?В «Песне старика» (1830), стихотворении широко известном и положенном на музыку, начальные три строфы («Оседлаю коня, коня быстрова»

- 398 -

и т. д.) написаны в хорошем народном стиле. Однако в заключительной строфе — резкий срыв в псевдонародность:

Но, увы, нет дорог

К невозвратному!Долгие годы и с большими усилиями пришлось Кольцову изживать влияние книжной псевдонародности. Но верный художественный инстинкт и советы Белинского привели поэта к подлинной народности.

Уже во времена Кольцова Воронежский край был богат творческими народнопоэтическими силами. С самого раннего детства Кольцов был окружен мощной стихией народной поэзии и народной музыки. Он и сам певал песни, как сообщает об этом в письме к А. А. Краевскому от 16 июля 1837 года. Больше того, наверно под влиянием Белинского, Кольцов изучает тогдашние фольклорные сборники, например Снегирева «Русские в своих пословицах». Белинскому он пишет 18 декабря 1841 года: «Критика ваша о „Древних стихотворениях Кирши Данилова“ чудо как хороша. Я не читаю, но пожираю ее» (стр. 269). Кольцов составил обширный (в 438 номеров) сборник южнорусских пословиц, записанных непосредственно от крестьян. Собирал он и лирические народные песни, как видно из переписки с Белинским и Краевским, также — присказки и прибаутки и «балагурные песни». Знал Кольцов и украинские народные песни (см. его «Ночлег чумаков» и «Путник»). Следует отметить, что в фольклорных материалах, какими располагал Кольцов, имелись тексты сатирического содержания, с острыми социальными мотивами. Вот для примера несколько записанных им пословиц: «Каков царь, таков и псарь»; «Белый свет на волю дан»; «Казенная палата от мужиков богата»; «Была бы шея, хомут будет»; «Нанялся — продался»; «Ходя наешься, стоя выспишься» (293—308). Надо добавить, что поддержку своим фольклористическим интересам Кольцов находил как у Белинского, так и среди своих воронежских друзей-интеллигентов; А. П. Серебрянский писал песни в народном духе; знакомые семинаристы бывали хорошими гуслярами или исполнителями народных песен.

Народная поэзия оздоровила, обогатила творчество Кольцова.

Прежде всего она обогатила его поэтический язык. Кольцов жил, мыслил, говорил и писал — часто невольно, незаметно для самого себя — во власти народной речи. Не только в его песнях, но и в его письмах ощущается эта власть народного языка — в его общенациональных основах, а также и в элементах народного диалекта — южнорусского; по близким отношениям Воронежского края и Украины ощутимы у Кольцова и отклики украинского народного языка. Кольцов сделал ценный вклад в национальный русский язык. Щедро черпая из сокровищницы живой народной речи, поэт следовал за Пушкиным и Лермонтовым, но и сам помог позднейшей русской литературе — от Некрасова до Исаковского. Народный словарь, народный строй речи, народная образность и напевность в зрелых песнях Кольцова часто безукоризненны; они дают его творчеству то своеобразие и ценность, какие заслужили ему славу.

Из народной поэзии Кольцов взял не только речь, не только напевность, но и глубокие образы-обобщения, образы-символы. Одним из таких образов-символов является суровый образ Доли-Беды-Горя:

Зла беда — не буря —

Горами качает;

Ходит невидимкой;

Губит без разбору...

- 399 -

В чистом поле найдет.

В темном лесе сыщет.(«Вторая песня Лихача

Кудрявича», 1837).Разойдусь с бедою,

С горем повстречаюсь.(«Горькая доля», 1837).

А. В. Кольцов. Литография с монограммой мастера И. Г. 1840-е годы.

В лирике Кольцова, где так много борьбы с горем и бедою, этот мрачный символ постоянен. В своей значительности он роднится с Горем-Злочастием древнерусской повести-поэмы.

Иной, светлый образ тоже взят Кольцовым из народнопоэтической традиции: образ-символ Сокола, рвущего свои путы, стремящегося к вольной волюшке. И этот символ устойчив в образности кольцовской поэзии (см. «Думы сокола», «Тоска по воле», «Исступление» и др.).

Следует оговориться, что Кольцов не стилизатор, не имитатор народной песни. Народная поэзия не безлична. Творцы фольклора, народные певцы, сказочники, сказители налагают печать своей индивидуальности на

- 400 -

традиционный материал и иногда создают и свои глубоко оригинальные произведения, хотя и на основе традиционной народной поэтики. Народная поэзия живет и движется, и из основ ее может вырастать индивидуальная сильная поэзия.

Таков именно Кольцов. Замечательно, что он сам правильно понял и определил соотношения поэта и народного творчества. В письме к Белинскому от 28 сентября 1839 года Кольцов пишет: «Ах, как хороши в восьмом номере „Записок“ <Отечественных> пять русских песней! Чудо — как хороши, вот уж объяденье — так объяденье. Я тут подозреваю Лермонтова, чуть ли не он опять проказит, как в песне про царя Ивана. Кто бы ни был, он или нет, а все большое спасибо за них, и тому, кто написал, и тому, кто напечатал. Дела нет, что они все из старых песней переправлены, — да мастером переправлены, молодцом» (стр. 203). Кольцов стоит за художественно-мастерское претворение народных песен и сам указывает и мастера, и мастерское произведение: Лермонтова и его «Песнь про купца Калашникова» — пример удачный и убедительный.

В творчестве Кольцова шла борьба за овладение литературной поэтической техникой и формами, за народную стихию в языке и образности, против псевдонародности. Не во всем борьба была закончена в короткой жизни Кольцова, не все противоречия были до конца изжиты в диалектике его творчества. Все же, в основном, дурная литературщина была преодолена, и Кольцов вышел на просторную дорогу народности, истинной, творческой народности.

Именно заслугой народного поэта Кольцова является то, что он творчески развивал формы, приемы, элементы устной народной поэзии. Так, он обогатил пейзажную живопись фольклора.

Он создает развернутые картины природы; стоит припомнить его «Лес», «Урожай».

Кольцов создает сложные лиро-эпические композиции. Так, стихотворение «Пора любви» слагается из трех частей, из трех тем: девушка, молодец, счастливая любовь. «Лес» складывается из четырех частей.

У Кольцова имеются не только лиро-эпические, но и лиро-драматические композиции, — недаром поэт так любил театр. Таковы, например, превосходный «Хуторок», «Деревенская беда». Драматизмом запечатлены финалы-концовки многих песен Кольцова. Вот один пример:

На крутой горе

Рос зеленый дуб,

Под горой теперь

Он лежит, гниет.(«Горькая доля», 1837).

Другой:

Тяжелей горы,

Темней полночи

Легла на сердце

Дума черная!(«Не шуми ты, рожь», 1834).

Песни часто оформляются поэтом в диалоги. Таковы: «Песня» («Увижу ль я девушку», 1829), «Два прощанья» (1837), «Разлука» («На заре туманной юности», 1840). А порою песня становится монологом — горячим, драматическим: «Измена суженой» (1838), «Песня» («Ах, зачем меня», 1838), «Тоска по воле» (1839).

- 401 -

В песнях Кольцова много интимного лиризма, личных переживаний. Такова названная только что «Разлука». Таков «Последний поцелуй» (1838):

Как мне мило теперь

Любоваться тобой!

Как весна — хороша

Ты, невеста моя!Лиризм Кольцова окрашен ярким оптимизмом. В стихотворении «Последняя борьба» (1838) читаем:

Не грози ж ты мне бедою,

Не зови, судьба, на бой:

Готов биться я с тобою,

Но не сладишь ты со мной.В «Послании» (В. Г. Белинскому, 1839), говоря о смысле борьбы в жизни, поэт утверждает:

В ее борьбе — паденье смерти

И новой мысли торжество!Оптимизм, мужество, сказавшиеся в поэзии Кольцова, были отображением его борьбы в подлинной жизни.

8

В результате многолетних изучений творчества Кольцова Белинский в итоговой статье 1846 года писал, что «если бы Кольцов написал только такие пьесы, как „Совет старца“, „Крестьянская пирушка“, „Размышление поселянина“, „Два прощания“, „Размолвка“, „Кольцо“, „Песня старика“, „Не шуми ты, рожь“, „Удалец“, „Ты не пой, соловей“, „Песня пахаря“, „Не на радость, не на счастие“, „Всякому свой талант“, две песни о Грозном, „Я любила его“, „Что он ходит за мной“, „Нынче ночью к себе“, — и тогда в его таланте нельзя было бы не признать чего-то необыкновенного» (III, 140—141). Перечисляя далее лучшие стихотворения Кольцова, Белинский кончает следующими словами: «Такие пьесы говорят сами за себя, и кто бы не увидал в них огромного таланта, с тем нечего и слов тратить — с слепыми о цветах не рассуждают. Что же касается до пьес: „Лес“ (посвященный памяти Пушкина), две песни Лихача Кудрявича, „Ах, зачем меня“, „Измена, суженой“, „ Деревенская беда“, „Бегство“, „Путь“, „Что ты спишь, мужичок“, „В непогоду ветер“, „Дума сокола“, „Светит солнышко“, „Так и рвется душа“, „Много есть у меня“, „Не весна тогда“, „Хуторок“ и „Ночь“ — эти пьесы принадлежат не только к лучшим пьесам Кольцова, но и к числу замечательнейших произведений русской поэзии» (III, 141).

Сам Белинский разделил песни Кольцова по их поэтическому качеству на три группы. Если даже мы выключим из его списка кое-что, все же там останутся десятки песен большой художественной ценности. Добролюбов напечатал о Кольцове целую книжку (издавалась отдельно три раза: в 1858, 1865 и 1877 годах и перепечатывалась в собраниях сочинений Добролюбова).

В статье об издании стихотворений Кольцова (1856) Чернышевский писал: «По энергии лиризма с Кольцовым из наших поэтов равняется

- 402 -

только Лермонтов; по совершенной самобытности Кольцов может быть сравнен только с Гоголем».1 Высоко ценили Кольцова Салтыков-Щедрин, Гл. Успенский, Чехов. Л. Н. Толстой в своем дневнике 26 августа 1857 года записал: «Читал Кольцова. Прелесть и сила необъятная» В составленном Толстым списке книг, имевших на него влияние в возрасте от 20 до 35 лет, отмечено: «Кольцов — большое».2

Популярность песен Кольцова чрезвычайна. Они выдержали более двухсот изданий.

Лиризм стихотворений Кольцова, о котором горячо говорили Белинский и Чернышевский, их напевность обусловили много музыкальных композиций на слова Кольцова: назовем Глинку, Даргомыжского, Мусоргского, А. Рубинштейна, Балакирева, Римского-Корсакова, Рахманинова, Гольденвейзера. На слова Кольцова более трехсот русских композиторов написали свыше 700 композиций. Эпизоды биографии и сюжеты песен Кольцова становились темами для картин и иллюстраций художников. Стихотворения Кольцова переводились на языки Запада, славянства, братских народов нашей страны. Недавно раскрыто влияние Кольцова на Янку Купалу.3

Кольцов был учителем таких поэтов, как И. З. Суриков, С. Д. Дрожжин.

Отклики кольцовской поэзии слышатся у Никитина, у Некрасова. Знаменательно, что лирические мотивы Кольцова, его поэтика находят отзвук в творчестве советских поэтов: М. В. Исаковского, А. Т. Твардовского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, Е. А. Долматовского и др.4

9

Высказывания о Кольцове Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Салтыкова и других помогают нам не только оценить достоинства поэзии Кольцова, но и понять историческое значение поэта, закономерность его творчества в литературном движении 30—40-х годов прошлого века.

Эпоха Отечественной войны 1812 года необычайно остро поставила перед сознанием русского передового общества проблему народа и народности. Перед прогрессивными политическими деятелями катастрофа 14 декабря раскрыла бесплодие борьбы с самодержавием без народа. Передовые литераторы осознали всю настоятельность включения в художественное творчество начал народности. Отсюда обостряется интерес к устному народному поэтическому творчеству, обозначившийся еще в XVIII веке. Поэты сентиментального и сентиментально-романтического направления усердно имитируют народную поэзию. Но читатели и критика чувствовали неподлинность, подражательность, имитацию в песнях И. И. Дмитриева, А. А. Дельвига, А. Ф. Мерзлякова и других поэтов. Появляется интерес к стихотворцам из народа. В 20—30-е годы таких поэтов-самоучек,

- 403 -

из крестьян и мещан, вступило в литературу немало: Ф. Н. Слепушкин, М. Д. Суханов, Е. И. Алипанов, П. М. Кудрявцев, Ив. Сибиряков, П. Борисов, Г. Бубнов, Д. Комиссаров, Н. Г. Цыганов и др.1 Насколько потребность в выдвижении народных поэтов была тогда сильна в литературе и обществе, показывают хронологические даты: в 1826 году напечатаны «Досуги сельского жителя, стихотворения русского крестьянина Федора Слепушкина» (второе издание — 1828); в 1828 году — «Басни, песни и разные стихотворения крестьянина Михаила Суханова»; в 1830 — «Четыре времени года русского поселянина» Слепушкина; в том же 1830 году — «Стихотворения» Алипанова; в 1832 году — его же «Басни»; в 1834 — «Новые досуги сельского жителя» Слепушкина; в том же году — «Русские песни» Н. Цыганова.

Иллюстрация:

Стихотворения А. В. Кольцова. Титульный лист

издания с предисловием В. Г. Белинского. 1846.Среди этих песен бывали даровитые произведения (например у Суханова, у Цыганова), возникшие на основе подлинной народной поэзии. Но часто это были только имитации фольклора или перепевы книжной поэзии того времени. О «Новых досугах» Слепушкина Белинский писал: у него «крестьяне как-то похожи на пастушков и пастушек г. г. Флориана и Панаева <Владимира>, или на тех крестьян и крестьянок, которые пляшут в дивертисманах на сцене театра».2

Возникшей в обществе потребности в подлинно народной поэзии, изображающей реальные черты жизни народа, эти многочисленные поэты-самоучки не удовлетворяли. Ожиданиям общества и литературы ответил Кольцов.

Сам Кольцов проходил школу подражания. Но самобытность таланта, сама народная жизнь, а также воздействие Белинского помогли ему высвободиться из-под власти, дурной традиции и ответить запросам общества.

- 404 -

Об этих запросах и ожиданиях хорошо сказал в письме к М. Де-Пуле от 12 декабря 1876 года брат Николая Станкевича, Александр Васильевич: «...счастливы мы фактом и сознанием, что в среде русского народа живут сильные и глубокие мотивы поэзии, что им несомненно присущи широкие стремления, служащие нам залогами его значения в будущем, вселяющие в нас надежды. Таким сознанием и фактом, между прочим, обязаны мы Кольцову и людям, умевшим ценить его и поддерживать в нем веру в самого себя, в свой талант. Нельзя не заметить, что среди последних главное место принадлежит Белинскому».1 Сам Белинский в статье 1846 года писал так: «Кольцов родился для поэзии, которую он создал. Он был сыном народа в полном значении этого слова. Быт, среди которого он воспитался и вырос, был тот же крестьянский быт, хотя несколько и выше его. Кольцов вырос среди степей и мужиков. Он не для фразы, не для красного словца, не воображением, не мечтою, а душою, сердцем, кровью любил русскую природу и всё хорошее и прекрасное, что, как зародыш, как возможность, живет в натуре русского селянина. Не на словах, а на деле сочувствовал он простому народу в его горестях, радостях и наслаждениях. Он знал его быт, его нужды, горе и радость, прозу и поэзию его жизни, — знал их не понаслышке, не из книг, не через изучение, а потому, что сам, и по своей натуре и по своему положению, был вполне русский человек». И дальше: «Кольцов знал и любил крестьянский быт так, как он есть на самом деле, не украшая и не поэтизируя его. Поэзию этого быта нашел он в самом этом быте, а не в риторике, не в пиитике, не в мечте, даже не в фантазии своей, которая давала ему только образы для выражения уже данного ему действительностию содержания. И потому в его песни смело вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклокоченные бороды, и старые онучи — и вся эта грязь превратилась у него в чистое золото поэзии. Любовь играет в его песнях большую, но далеко не исключительную роль: нет, в них вошли и другие, может быть, еще более общие элементы, из которых слагается русский простонародный быт. Мотив многих его песен составляют то нужда и бедность, то борьба из копейки, то прожитое счастье, то жалобы на судьбу-мачеху» (III, 136—137).

Революционно-демократическая критика была единодушна в оценке народных песен Кольцова. Близко к Белинскому высказывался Добролюбов. В 1856 году о Кольцове напечатал статью М. Е. Салтыков-Щедрин; здесь читаем: «Кольцов велик именно тем глубоким постижением всех мельчайших подробностей русского простонародного быта, тою симпатией к его инстинктам и стремлениям, которыми пропитаны все лучшие его, стихотворения. В этом отношении русская литература не представляет личности, равной ему: он первый обратился к русской жизни прямо, с глазами, не отуманенными никаким посторонним чувством, первый передал ее нам так, как она есть». И дальше: «Он обогатил наш поэтический язык, узаконив в нем простую русскую речь, и в этом смысле он является в истории нашей литературы как бы пополнителем Пушкина и Гоголя и, несмотря на свою малую производительность, должен быть поставлен близко к ним, как человек, давший нашей поэзии новую и чрезвычайно плодотворную точку опоры». Замыкается эта характеристика многозначительными словами: «Весь ряд современных писателей, посвятивших свой труд плодотворной разработке явлений русской жизни, есть ряд продолжателей дела Кольцова».2

- 405 -

В следующем, 1857, году, в статье «О романе из народной жизни в России» (речь идет о «Рыбаках» Григоровича) А. И. Герцен писал о песнях Кольцова: «Это — не маскарадный костюм аристократической музы, нарядившейся, из кокетства, крестьянкою; то были песни молодого, простого скотопогонщика из Воронежа, который, проезжая верхом по степям со своими стадами, пел от грусти и скуки о жизни народа и собственных страданиях... Россия забытая, Россия бедная, мужицкая — вот кто подавал здесь о себе голос».1 Какие мысли о народе и его будущих судьбах будил Кольцов в передовых кругах общества, — об этом еще сильнее говорит соратник Герцена, Н. П. Огарев, в своем известном предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX века» (1861): у Кольцова — «народные надежды», у Кольцова — «народная сила, еще не доросшая до дела», но «готовая проснуться»; «Кольцов совершенно народ... Он заявил дремлющую силу немого множества перед образованным меньшинством»; народная «непочатая, неопределенная сила заявлена и скоро потребует своего определения и займет свое надлежащее место в общественном движении».2

Так остро ставился вопрос о «народности» в литературе: Россия бедная, мужицкая; немое множество; непочатые силы, готовые проснуться и вступить в общественное движение. От поэтов, отображающих в лирике народную жизнь и народную душу, революционно-демократическая критика требовала неприкрашенной правды. От поэтов-лириков ждали того же, чего требовали и от прозаиков: «правды без всяких прикрас»; достаточно вспомнить статью Чернышевского о Николае Успенском «Не начало ли перемены?» (1861). Кольцов в лучших, зрелых своих песнях ответил запросам демократической литературы, самой жизни.

Здесь выдвигается проблема реализма в творчестве Кольцова. Совершенно ясно, что демократическая критика включала Кольцова в общее движение русской реалистической литературы. В цитированной выше статье Белинский говорит о Кольцове: «... в его песни смело вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклокоченные бороды, и старые онучи». Салтыков с горячим сочувствием отмечал у Кольцова «глубокое постижение всех мельчайших подробностей русского простонародного быта». Следует еще напомнить известную статью Гл. Успенского «Поэзия земледельческого труда» (1880), где о поэзии Кольцова сказано: «...здесь всё просто, обыкновенно...».3

Необходимо указать на большую заслугу Кольцова-поэта: он выдвинул великое значение народного труда. В названной статье Успенский пишет: «В русской литературе есть писатель, которого невозможно иначе назвать, как поэтом земледельческого труда... Это — Кольцов... Пушкин, как человек иного круга, мог бы только скорбеть, как это и было, об этом труженике, „влачащемся по браздам“, об ярме, которое он несет, и т. д. Придет ли ему в голову, что этот кое-как в отрепья одетый раб, влачащийся по браздам, босиком бредущий за своей клячонкой, чтобы он мог чувствовать, в минуту этого тяжкого труда, что-либо кроме сознания его тяжести? А мужик, изображаемый Кольцовым, хотя и влачится по браздам, хоть и босиком плетется за клячей, находит возможным говорить этой

- 406 -

кляче такие речи: „Весело (!) на пашне, я сам-друг с тобою, слуга и хозяин. — Весело (!) я лажу борону и соху, телегу готовлю, зерна насыпаю... Ну, тащися, сивка!.. Пашенку мы рано с сивкою распашем, зернышку сготовим колыбель святую; его вспоит, вскормит мать-земля сырая... Выйдет в поле травка, вырастет и колос, станет спеть, рядиться в золотые ткани“ и т. д. Сколько тут разлито радости, любви, внимания...».1

Так в высказываниях революционных демократов-критиков и демократов-писателей раскрываются народность, реализм, демократизм творчества Кольцова.

СноскиСноски к стр. 381

1 В. Г. Белинский. О жизни и сочинениях Кольцова (1846). Собрание сочинений в трех томах, редакция Ф. М. Головенченко, т. III, М., 1948, стр. 117. Ссылки на высказывания Белинского в дальнейшем приводятся по этому изданию.

Сноски к стр. 382

1 А. В. Кольцов, Полн. собр. соч., редакция А. И. Лященко, изд. 3-е, СПб., 1911, стр. 276. По этому изданию цитируются в дальнейшем письма Кольцова.

Сноски к стр. 383

1 М. Де-Пуле. А. В. Кольцов. СПб., 1878, стр. 114.

Сноски к стр. 384

1 М. Де-Пуле. А. В. Кольцов. 1878, стр. 18—19.

2 См.: Ю. Г. Оксман. А. В. Кольцов и тайное «Общество независимых». «Ученые записки Саратовского Государственного университета», т. XX, 1948.

Сноски к стр. 385

1 Ср.: М. Сергеенко. Друг Кольцова. Альманах «Литературный Воронеж», кн. 1 (12), 1941.

Сноски к стр. 386

1 См.: «Литературное наследство», кн. 56, 1950, стр. 277.

Сноски к стр. 388

1 А. В. Кольцов, Полное собрание стихотворений, изд. «Советский писатель» («Библиотека поэта», большая серия), Л., 1939. Стихотворения цитируются по этому изданию.

Сноски к стр. 389

1 А. И. Герцен. Былое и думы. Гослитиздат, 1946, стр. 217.

Сноски к стр. 390

1 М. Де-Пуле. А. В. Кольцов. 1878, стр. 153.

2 Белинский. Письма, т. II. СПб., 1914, стр. 173, 191.

Сноски к стр. 392

1 Дается по первой редакции («Уныние»).

Сноски к стр. 393

1 М. С. Ольминский. По вопросам литературы. М., 1926, стр. 90—95.

2 См. Я. А. Роткович. Основные этапы изучения творчества А. В. Кольцова. Историографический очерк. Ученые записки Куйбышевского Гос. пед. института, 1942, вып. 6, стр. 65. Ср. В. А. Тонков. А. В. Кольцов. Жизнь и творчество. Воронеж, 1953 (глава первая).

Сноски к стр. 396

1 Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. I, М., 1934, стр. 237.

Сноски к стр. 402

1 Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, 1947, стр. 515.

2 Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 47, 1937, стр. 153; Н. Н. Гусев. Молодой Толстой. М., 1926, стр. 416.

3 См. третье издание сочинений Кольцова под редакцией А. И. Лященко, 1911 (данные сильно устарели); ср.: Стихотворения А. В. Кольцова. Редакция П. В. Быкова, изд. 2-е, СПб., 1895 (иллюстрации членов Товарищества русских иллюстраторов); «Дружба народов», 1949, № 6, стр. 168 и сл. (Евг. Мозольков).

4 См. В. А. Тонков. А. В. Кольцов. Жизнь и творчество. Воронеж, 1953 (глава четвертая).

Сноски к стр. 403

1 См.: Н. Н. Трубицын. О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. СПб., 1912; П. Н. Сакулин. Русская литература, ч. II. М., 1929; П. Бейсов. Литературно-политическая борьба вокруг крепостных поэтов в первой половине XIX века. Сб. «Волжская новь», № 7, 1939. Ср.: В. Тонков. А. В. Кольцов. Жизнь и творчество. Воронеж, 1953.

2 В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., редакция С. А. Венгерова, т. V, 1901, стр. 272.

Сноски к стр. 404

1 «Литературное наследство», кн. 56, 1950, стр. 288.

2 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. V, М., 1937, стр. 37, 38.

Сноски к стр. 405

1 А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, Пгр., 1919, стр. 97, 98.

2 Н. П. Огарев, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, 1952, стр. 454, 455—456.

3 Г. И. Успенский, Полн. собр. соч., т. VII, Изд. Академии Наук СССР, 1950, стр. 39.

Сноски к стр. 406

1 Г. И. Успенский, Полн. собр. соч., т. VII, Изд. Академии Наук СССР. 1950, стр. 36—37.