- 129 -

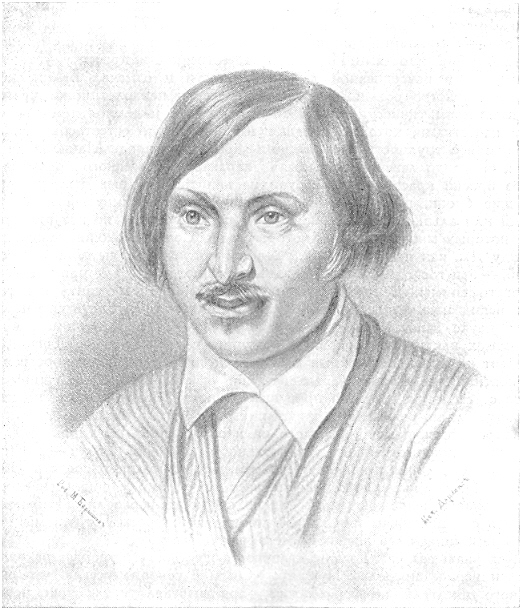

ГОГОЛЬ

- 130 -

- 131 -

В ряду писателей первой половины XIX века, составляющих гордость русской литературы, в ряду таких имен, как Пушкин, Крылов, Грибоедов, Лермонтов, — стоит имя Гоголя. Величие Гоголя — в беспощадной правде, которую он сказал о современном ему крепостническом обществе, в горячей и преданной любви к своему народу, в художественном совершенстве его произведений.

«Давно уже не было в мире писателя, — сказал о Гоголе трибун революционной демократии Н. Г. Чернышевский, — который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России».1

Горькая правда, сказанная Гоголем о крепостническом обществе, учила ненавидеть самодержавно-крепостнический строй, содействовала развитию самосознания народа. Наряду с Пушкиным Гоголь является основоположником русского реализма XIX века.

Реализм Гоголя знаменовал новую ступень в развитии критического реализма в русской литературе. Величайшая жизненность и вместе с тем типическая обобщенность образов Гоголя рождались из их тесной связи с действительностью, из глубокого проникновения писателя в жизнь народа.

В своем творчестве Гоголь продолжил и приумножил лучшие традиции русской литературы — ее связь с жизнью, ее народность, ее благородные передовые идеалы. Фонвизин, Крылов, Грибоедов, Пушкин являлись его предшественниками и учителями.

«Наша художественная литература, — указывал М. И. Калинин, — в прошлом была наполнена глубоким социальным содержанием. И это делало нашу литературу народной... Эта литература показывала отрицательные стороны существующего буржуазно-помещичьего мира...». «Вспомните Гоголя, — продолжает Калинин, — как он клеймил крепостное, помещичье общество! Вряд ли найдется в мире человек, который сумел бы представить в столь неприглядном виде общество, в котором он жил».2

Критика Гоголя современной ему действительности в своих передовых устремлениях выражала настроения народных масс. Этим обусловливалась и тесная связь его творчества с деятельностью Белинского, объяснявшего и развивавшего демократическую направленность гоголевского творчества. В. И. Ленин сближал Гоголя и Белинского, говоря об идеях Белинского и Гоголя, что они сделали этих писателей «дорогими» «всякому порядочному человеку на Руси».3

Что же это были за «идеи Белинского и Гоголя», о которых говорит Ленин? Это была, прежде всего, жестокая критика и разоблачение крепостнического строя, его антинародного характера. Именно в этом Гоголь

- 132 -

сближался с Белинским, именно поэтому так высоко оценили творчество Гоголя как сам Белинский, так и пришедшие вслед за ним представители революционной демократии — Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Салтыков-Щедрин. Чернышевский не только назвал целый период в развитии русской литературы «гоголевским», но и считал Гоголя «величайшим из русских писателей» (III, 10).

Гоголевская традиция в советской литературе приобретает исключительно важное и действенное значение. Творчество Гоголя утверждает сатиру как такой род литературы, который способствует борьбе нового со старым, живого и развивающегося с омертвевшим и мешающим движению вперед. Огнем своей сатиры Гоголь поражал все то отрицательное в русском обществе, что мешало движению вперед, тем самым способствуя этому движению, рождению нового.

1

Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта (1 апреля нов. ст.) 1809 года в местечке Большие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии. Родители Гоголя — Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский и его жена Мария Ивановна — были украинскими помещиками средней руки. Отец Гоголя выделялся среди окрестных помещиков своею образованностью, литературными и театральными интересами. Прослужив недолгое время в должности чиновника почтамта, он вышел в отставку и поселился в своем имении — селе Васильевке (близ Миргорода), где и прошли детские годы будущего писателя. М. И. Гоголь была женщиной религиозной, воспитывала детей в духе патриархальных традиций.

Василий Афанасьевич Гоголь являлся автором комедий на украинском языке, которые ставились на сцене домашнего театра дальнего родственника Гоголей — Д. П. Трощинского. В прошлом видный вельможа — Трощинский в эти годы жил на покое в своем имении Кибинцах. Комедии Гоголя-отца «Собака-овца» и «Простак, или хитрость женщины, перехитренная солдатом» были близки к украинскому народному театру — «вертепу». Будущий писатель еще подростком познакомился с народной жизнью, полюбил украинские сказки, песни, предания, хорошо узнал быт украинской деревни.

Гоголь рано приобщился к русской культуре, воспитывался на произведениях лучших русских писателей. Близким приятелем отца и соседом по имению был писатель В. В. Капнист, автор широкоизвестной в то время комедии «Ябеда», осмеивавшей взяточничество и казнокрадство чиновников. В родительском доме, в библиотеке Трощинского, которой широко пользовались Гоголи, наконец, в Нежинской гимназии Гоголь знакомился с произведениями виднейших русских писателей. Они прививали ему любовь к литературе, оказывали решающее влияние на развитие его литературных вкусов.

Детские и юношеские годы Гоголя проходили в обстановке, сложившейся непосредственно после Отечественной войны 1812 года.

В 1818 году будущего писателя отдают в Полтавское уездное училище, где он проучился около года. В 1821 году Гоголь был принят в только что организованную Нежинскую гимназию высших наук. Годы, проведенные в Нежинской гимназии, имели большое значение для формирования взглядов Гоголя, несмотря на то, что преподавание в гимназии велось во многом по-казенному, в духе правительственно-благонамеренных взглядов.

- 133 -

Литературу преподавал профессор Никольский, сторонник классицизма. Он считал крамольными стихи Пушкина и не шел в своих курсах дальше Сумарокова и Державина.

Нежинский лицей. Акварель О. Б. Визеля. 1830-е годы.

Однако, несмотря на удаленность Нежина от центров движения декабризма и бдительность гимназического начальства, веяния напряженной общественной борьбы доходили до гимназистов. Гимназисты читали и заучивали наизусть вольнолюбивые стихи Пушкина, распространявшуюся в списках его «Оду на свободу» («Вольность»), стихи Рылеева, читали «Полярную звезду». Среди преподавателей Нежинской гимназии были такие передовые люди, как Н. Г. Белоусов, инспектор гимназии и профессор естественного права.

Против Белоусова и ряда других передовых педагогов гимназии выступала реакционная часть профессуры. В 1827 году было возбуждено дело по обвинению Белоусова и нескольких других передовых преподавателей гимназии в вольнодумстве. Им ставились в вину «преступные в политическом отношении выражения», а также то обстоятельство, что их лекции часто заменялись «рассуждениями политическими», а ученики знакомились с сочинениями Вольтера, Гельвеция, Монтескье и других «опасных», с точки зрения гимназического начальства, писателей.1

В своих лекциях Белоусов утверждал свободу и независимость личности человека, отрицал сословное неравенство и привилегии, настаивал на естественном равенстве людей. «Все врожденные права, — учил Белоусов, — находятся для всех людей в безусловном равенстве»,2 недаром это

- 134 -

«слишком вольное положение» вызвало негодование протоиерея гимназии, которому было поручено ознакомиться с «крамольными» лекциями вольнодумного профессора.

На следствии по делу Белоусова выяснилось, что еще в ноябре 1825 года «некоторые пансионеры, — по свидетельству Н. Н. Маслянникова, — говорили, что в России будут перемены „хуже французской революции“. Маслянников привел имена учеников гимназии, которые накануне восстания декабристов, таинственно перешептываясь, сообщали друг другу и ему, Маслянникову, слухи о предстоящих в России переменах... и при этом распевали... песню:

О боже, коль ты еси,

Всех царей с грязью меси,

Мишу, Машу, Колю и Сашу

На кол посади».1В числе воспитанников, распевавших «нелепую» песню, Маслянников назвал имена ближайших друзей Гоголя — А. С. Данилевского и Н. Я. Прокоповича.

В дело о вольнодумстве оказались втянутыми и учащиеся, которые были вынуждены давать свои показания о профессорах. Гоголь был всецело на стороне Белоусова и в дальнейшем с большой теплотой относился к этому свободомыслящему передовому профессору. В письме от 19 марта 1827 года он так характеризует его: «Я не знаю, можно ли достойно выхвалить этого редкого человека. Он обходится со всеми нами совершенно как с друзьями своими, заступается за нас против притязаний конференции нашей и профессоров-школяров. И, признаюсь, ежели бы не он, то у меня недостало бы терпения здесь окончить курс...».2

Богатые гимназисты-аристократы не жаловали Гоголя. Через много лет после окончания гимназии один из его соклассников В. И. Любич-Романович раздраженно вспоминал о Гоголе, как о нарушителе благонамеренных школьных порядков, о его нелюбви к «аристократической» группке гимназистов и симпатии к «мужикам».3

У Гоголя рано развилась страсть к литературе, любовь к чтению. Уже в школьные годы он начинает собирать библиотеку, выписывает книги. «Я отказываю себе даже в самых крайних нуждах, — пишет матери Гоголь-гимназист, — с тем чтобы иметь хотя малейшую возможность поддерживать себя в таком состоянии, в каком нахожусь, чтобы иметь возможность удовлетворить моей жажде видеть и чувствовать прекрасное» (X, 91).

В письмах он постоянно просит присылать ему вновь выходящие книги. Гоголя особенно интересовали в эти годы стихи, которые он переписывал в специальную тетрадь. Пушкин был его любимым поэтом, и он переписывал в свои тетради его стихи.

Ко времени пребывания Гоголя в Нежинской гимназии относятся и его первые литературные опыты. В 1825 году он принимает участие в рукописном гимназическом журнале «Метеор литературы», сочиняет стихи и романтическую трагедию «Разбойники». Эти ранние литературные опыты

- 135 -

Гоголя до нас не дошли. Известна лишь, по рассказам товарищей, сатира в прозе «Нечто о Нежине, или дуракам закон не писан», содержание которой свидетельствует о рано пробудившейся сатирической наклонности будущего писателя и его насмешливо-отрицательном отношении к тусклой жизни нежинских обывателей.

Другим увлечением Гоголя-гимназиста был театр. Гоголь принимал живейшее участие в постановке гимназических спектаклей, выписывал для них пьесы, рисовал декорации, сам играл в спектаклях, преимущественно комические роли стариков и старух. Так, в «Недоросле» Фонвизина особенно удачно он сыграл роль Простаковой. В эти же школьные годы Гоголь горячо интересовался жизнью народа. Один из товарищей его по гимназии вспоминал, что Гоголь выделялся среди остальных гимназистов тем, что часто ходил в Мегерки — предместье Нежина. «Гоголь имел там много знакомых между крестьянами. Когда у кого из них бывала свадьба или другое что, или когда просто выгадывался погодливый праздничный день, то Гоголь уж непременно был там».1

Тяжелым ударом для Гоголя явилась в 1825 году смерть отца, еще сильнее привязавшая его к матери и сделавшая его опорой целой семьи. Уже в эти гимназические годы у Гоголя пробудились неудовлетворенность затхлой жизнью нежинских «существователей», мечты о служении благородным и высоким целям. С горечью он писал из Нежина в 1827 году одному из близких своих друзей — Г. И. Высоцкому: «Как тяжко быть зарыту вместе с созданьями низкой неизвестности в безмолвие мертвое! Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться...» (X, 98).

Мысль о будущей деятельности после окончания гимназии уже тогда занимала Гоголя. Он перебирает в уме «все состояния, все должности в государстве» с тем, чтобы определить свое призвание, найти такую службу, где он может стать «истинно полезен для человечества», и останавливается «на юстиции». В письме 1827 года к своему родственнику П. П. Косяровскому Гоголь торжественно сообщает, что уже два года он занимался изучением «прав других народов» и клянется «ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага» (X, 112).

Эти юношески-восторженные стремления, жажда общественно-полезной деятельности, самый характер которой еще смутно рисовался молодому Гоголю, резкое отрицание обывательской успокоенности — все это нашло свое выражение в его первом, дошедшем до нас произведении — поэме «Ганц Кюхельгартен» (Гоголь датировал ее 1827 годом). Герой поэмы томится той же жаждой деятельности, что и сам автор, и стремится порвать с миром благополучно-ограниченного существования:

Душой ли, славу полюбившей,

Ничтожность в мире полюбить?

Душой ли, к счастью не остывшей,

Волненья мира не испить?(I, 78—79).

писал в этой своей юношеской поэме Гоголь. Мечтания Ганса далеки от сколько-нибудь конкретной политической направленности. Это мечты

- 136 -

романтика, который видит выход лишь в идеализации античного мира, как мира подлинной красоты и вечных ценностей, противостоящих серой обывательской обстановке настоящего.

В «Ганце Кюхельгартене» отразились и некоторые события политической жизни начала 20-х годов. Упоминания о борьбе греков за свою национальную независимость, о мятежах в Испании заставляют вспоминать о том, какой большой интерес проявляли к этим событиям декабристы. Однако мечты самого Кюхельгартена далеки от революционных чаяний декабристов, они ограничиваются лишь миром отвлеченных моральных и эстетических идеалов.

Неудача Ганца показана Гоголем как естественный результат бесплодной «мечтательности», как развенчание романтических иллюзий. Характерно, что с Ганцем все время связан круг образов, подчеркивающих пассивное, мечтательное начало — «мечтательный Ганц», «печальный путник». Его взор «полупотухший», его «душа страдает, жалко ноя», он «измучен судьбою». Ганц не борец, а пассивный мечтатель, и поэтому пассивному мечтательству произносит в своей «идиллии» приговор молодой Гоголь, осуждая своего героя за это пустое и бесплодное мечтательство. Отсюда и тот вывод, который делает автор:

А нет в душе железной воли,

Нет сил стоять средь суеты, —

Не лучше ль в тишине укромной

По полю жизни протекать.

Семьей довольствоваться скромной

И шуму света не внимать?(I, 95).

Но именно это и враждебно самому автору, именно за это и развенчивается его герой, не нашедший «железной воли» для борьбы со «светом», для освобождения от самовлюбленной мечтательности.

Планы будущей деятельности влекли Гоголя в столицу, в далекий и заманчивый Петербург, где он думал найти применение своим способностям, своей жажде служения на благо общества.

Летом 1828 года Гоголь окончил Нежинскую гимназию и уехал к матери в Васильевку. А в декабре того же года, вместе со своим другом А. С. Данилевским, он выехал в Петербург.

2

Гоголь добрался до Петербурга в конце декабря 1828 года и поселился вместе с Данилевским в дешевой квартирке на Гороховой улице, где ютились мелкие чиновники и прочий служилый люд.

Петербург неласково встретил восторженно настроенного юношу, приехавшего из тихой провинциальной глуши. Мечты о «служении государству» очень скоро потускнели и развеялись при ближайшем знакомстве со столицей, тогдашним центром чиновничье-крепостнического государства.

Со всех сторон Гоголя постигают неудачи. Разочарованием дышит уже первое его письмо из Петербурга к матери (от 3 января 1829 года), в котором он жалуется, что на него «напала хандра», что он около недели сидит, ничего не делая, что неудачи его «совершенно обравнодушили ко всему». Привезенные рекомендательные письма не помогли, служба не находилась, столичная жизнь для юноши, обладавшего весьма скромными средствами, оказалась непомерно дорогой. «...Петербург мне показался

- 137 -

вовсе не таким, как я думал, — писал он матери, — я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы!» (X, 136—137).

Иллюстрация:

«Ганц Кюхельгартен». Первое печатное

произведение Н. В. Гоголя. Титульный

лист. 1829.Горькое разочарование испытал Гоголь и на литературном поприще. Надежды, возлагавшиеся на поэму «Ганц Кюхельгартен», не оправдались. Изданная в 1829 году под псевдонимом В. Алов, поэма не имела успеха и была встречена насмешливо-неодобрительными рецензиями в «Московском телеграфе» и булгаринской «Северной пчеле». Уязвленный в своем авторском самолюбии, Гоголь собрал в книжных лавках почти все экземпляры поэмы и уничтожил их.

Попытка поступить на сцену также не имела успеха: подлинное реалистическое дарование Гоголя как актера оказалось чуждым заученно-условной манере, насаждавшейся театральной дирекцией.

В конце 1829 года Гоголю удалось устроиться мелким чиновником в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий. В апреле 1830 года он перешел в Департамент уделов на должность писца. Вот чем увенчались его мечты о службе высокого общественного значения! Затруднительным было и его материальное положение. Со смертью отца доходы семьи резко сократились. Имение пришлось заложить, и матери становилось все труднее поддерживать сына и сводить концы с концами в своем хозяйстве.

Гоголь узнал в эти годы лишения и нужду. «Умереннее меня вряд ли кто живет в Петербурге», — пишет он 2 апреля 1830 года матери. Он не в состоянии не только обновить свое износившееся платье, но вынужден и зимой ходить в летней шинели: «...я немного привык к морозу, — с грустной иронией сообщает он матери, — и отхватал всю зиму в летней шинели» (X, 169, 170).

Целый год пробыл Гоголь чиновником в департаменте, дослужившись до должности помощника столоначальника. Однако чиновничья лямка мало его привлекала. В это же время он усердно посещал Академию художеств, занимаясь живописью. Возобновились и его литературные занятия. Но теперь он уже не пишет мечтательно-романтических идиллий, вроде «Ганца Кюхельгартена», а обращается к изображению жизни украинского народа. В его песнях и сказках находит он подлинную поэзию и воссоздает ее в своих «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

Гоголь с самого начала своего творческого пути являлся деятелем русской культуры. Со школьных лет он благоговейно чтил Пушкина как ее лучшего представителя, глубоко любил русский народ и уже в своих первых

- 138 -

произведениях выступил как русский писатель, знакомя читателя с украинской жизнью, способствуя этим дружбе двух братских народов, объединенных общностью исторической судьбы.

Гоголь вошел в литературу в годы наступления жестокой последекабристской правительственной реакции. Но эти же годы были ознаменованы и новым общественным подъемом. С гневом и страстным протестом выступают против самодержавно-крепостнического режима Пушкин и Лермонтов, Герцен и Огарев произносят на Воробьевых горах свою нерушимую клятву верности революционным заветам декабристов, все увереннее и шире развертывается деятельность молодого Белинского, слышен полный горечи и негодования голос Полежаева. В ряду этих передовых людей, выступавших против феодально-крепостнического гнета, находился и Гоголь, хотя его политические воззрения и не имели еще достаточной ясности и последовательности. Из Нежинской гимназии Гоголь вынес убеждение о свободе человеческой личности, враждебное отношение к деспотизму, веру в необходимость новых общественных форм в духе просветительских идеалов. Петербург еще более явственно показал ему несправедливость бюрократического строя, тупость, лицемерие и духовное ничтожество его носителей, бедственное положение скромных тружеников и бедняков.

Глубокий интерес к народу, возникший в передовом русском обществе под влиянием патриотического подъема в Отечественную войну 1812 года, обращение русской литературы к национальному прошлому и фольклору подсказывали Гоголю путь к «Вечерам на хуторе близ Диканьки». Особенное внимание русских писателей привлекала Украина. Пушкин в «Полтаве», а еще раньше Рылеев в своих «Думах» и в особенности в поэме «Наливайко» обращались к страницам героического прошлого Украины. Об этом интересе литературы к украинской поэзии и народной жизни Гоголь сообщал матери в письме от 30 апреля 1829 года, прося прислать ему комедию отца, этнографические и фольклорные материалы. Он просит также сообщить ему обычаи украинских крестьян, народные поверья и сказки, «несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках...; множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов... Всё это будет для меня чрезвычайно занимательно» (X, 141). Эти сведения нужны были Гоголю для начатой уже работы над циклом украинских повестей, вошедших в состав «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Первая повесть Гоголя появилась в февральской и мартовской книжках журнала «Отечественные записки» за 1830 год (без имени автора) — «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала». В альманахе «Северные цветы» на 1831 год Гоголь (за подписью ОООО) печатает главу из исторического романа «Гетьман» (оставшегося неоконченным). Эти ранние выступления Гоголя в печати вызвали сочувственные отзывы О. Сомова в «Северных цветах» на 1831 год — о «Бисаврюке», и «Московского телеграфа» (январь) и «Телескопа» (февраль) 1831 года о главе из исторического романа «Гетьман». К этому же времени относятся и первые литературные знакомства Гоголя с писателем и критиком О. М. Сомовым, соредактором А. А. Дельвига по «Литературной газете», с В. А. Жуковским, П. А. Плетневым. Они приняли дружеское участие в молодом писателе и помогли ему поступить в Патриотический институт (учебное заведение для дочерей офицеров) учителем истории.

В Петербурге Гоголь вращался в кругу своих нежинских однокашников, многие из которых оказались в столице. А. В. Никитенко записал в своем дневнике от 22 апреля 1832 года о посещении им Гоголя: «У него

- 139 -

застал я человек до десяти малороссиян, всё почти воспитанников нежинской гимназии».1 Среди них были Данилевский, Прокопович, Пащенко, Базили, Гребенка, Мокрицкий и другие, здесь велись горячие споры о литературе, о важнейших общественных событиях.

П. В. Анненков живо передает атмосферу дружеских собраний, где Гоголь чувствовал себя непринужденно в кругу своих друзей: «На этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием, которой журнальные, литературные и всякие другие анекдоты служили пищей, но особенно любил Гоголь составлять куплеты и песни на общих знакомых».2

Это были годы, ознаменованные такими крупными литературными событиями, как выход в свет «Бориса Годунова» Пушкина и организация «Литературной газеты» Дельвига при непосредственном участии Пушкина. Гоголь сразу же определяет свое место под знаменами Пушкина. Появление «Бориса Годунова» заставило его по-новому взглянуть на задачи литературы. Своей жизненной правдой, верностью исторических характеров и, прежде всего, подлинной народностью трагедия Пушкина произвела на молодого Гоголя огромное впечатление.

Этим и объясняется та восторженная оценка, которую дал трагедии Пушкина молодой Гоголь в своей статье о «Борисе Годунове» (сохранившейся среди рукописей, опубликованных уже после смерти писателя). Это была своего рода клятва в верности тем высоким и благородным идеалам, которые в глазах Гоголя олицетворял Пушкин.

В мае 1831 года состоялось и личное знакомство Гоголя с Пушкиным, перешедшее вскоре в дружескую и творческую близость обоих писателей. Гоголь нашел в Пушкине старшего товарища, идейного и литературного наставника и руководителя.

Сближению с Пушкиным способствовал и переезд Гоголя в Павловск по соседству с Царским Селом, где Пушкин проводил лето 1831 года. Гоголь устроился в Павловске на лето домашним учителем к больному сыну княгини Васильчиковой и почти ежедневно ходил за четыре километра в Царское Село. «Почти каждый вечер, — рассказывал он впоследствии, — собирались мы: Жуковский, Пушкин и я» (X, 214). Пушкин и Жуковский работали в это время над созданием народных сказок, а Гоголь заканчивал первую книгу своих «Вечеров». Под непосредственным впечатлением этих встреч и знакомства со сказками Пушкина Гоголь писал Жуковскому: «Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент...» (X, 207).

В самобытности русской литературы Гоголь видел в это время ее основную задачу, столь плодотворно и мощно разрешавшуюся творчеством Пушкина. «Пушкин имел сильное влияние на Гоголя, — писал Белинский, — не как образец, которому бы Гоголь мог подражать, а как художник, сильно двинувший вперед искусство и не только для себя, но и для других художников открывший в сфере искусства новые пути. Главное влияние Пушкина на Гоголя заключалось в той народности, которая, по словам самого Гоголя, „состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа“».3

- 140 -

В творческом содружестве Пушкина и Гоголя, в том, что оба они одновременно обращаются к изображению народа, черпают свои краски в народном творчестве, была глубокая историческая закономерность. Сказки Пушкина, над которыми он работал летом 1831 года, так же как и «Вечера на хуторе близ Диканьки», знаменовали утверждение подлинной народности в русской литературе. Их роднит и едкий, лукавый юмор, и издевка над корыстными представителями богатых и знатных верхов, и то благородное моральное начало, которым проникнуты эти произведения.

3

При своем появлении «Вечера на хуторе близ Диканьки» (первый том вышел в свет в сентябре 1831 года, второй — в начале марта 1832 года) сразу же обратили на себя внимание яркостью поэтических красок, кипучим юмором, очарованием украинской природы. Пушкин по прочтении «Вечеров» писал: «Сейчас прочел Вечера близ Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился».1

Народный характер повестей Гоголя был в первую очередь оценен наборщиками типографии, в которой печатались «Вечера». В письме к Пушкину (от 21 августа 1831 года) Гоголь сообщал: «Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фиркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни» (X, 203).

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь показал лирический образ Украины, который навсегда вошел в русскую литературу. Этот образ раскрывается писателем в чудесных, поэтически насыщенных пейзажах и, прежде всего, в передаче самого характера народа, его свободолюбия, юмора, талантливости, беззаботного веселья. Украина, показанная Гоголем, впервые предстала перед читателем во всем своем очаровании и яркости, красоте и богатстве ее природы, в национальном своеобразии ее народа. По словам Белинского: «Это были поэтические очерки Малороссии, очерки полные жизни и очарования. Все, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, все, что народ может иметь оригинального, типического, все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная, как поцелуй любви...» (II, 230).

Образ Украины раскрывается Гоголем в описании ее чудесных пейзажей, то залитых ярким солнечным светом, то смягченных лунным сиянием. Уже знойный, искрящийся всеми красками летнего полдня, пейзаж, которым открывается первая из повестей «Вечеров» — «Сорочинская ярмарка», определяет поэтическую художественную тональность повестей, их жизнеутверждающее начало. Пейзаж в «Вечерах» играет исключительно важную роль, утверждая лирический замысел автора и определяя эмоциональную

- 141 -

атмосферу, в которой происходит действие.

Иллюстрация:

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Повести

Н. В. Гоголя. Книга первая. Титульный

лист первого издания. 1831.Поэзия природы перекликается с поэтическим, прекрасным началом в человеке. Народ выступает в повестях Гоголя как носитель того светлого и жизнеутверждающего начала, которое не может заглушить и уничтожить косная крепостническая действительность. Поэтому и образы представителей народа показаны Гоголем с такой яркостью, с такой любовью.

Гоголь на стороне тех представителей народа, которые сохранили в своих нравственных воззрениях, в своих представлениях о жизни благородные человеческие чувства, веру в добро и красоту, сыновнюю привязанность к родной земле, в отличие от низости, корыстолюбия и развращенности богатых и знатных.

Прекрасное Гоголь видит в самом характере народа. Потому-то положительные персонажи его повестей наделены той привлекательной наружностью, теми чертами здоровья и красоты, которые прежде всего почерпнуты им из народного творчества. Поэзия жизни народа, прекрасное в его духовных проявлениях, в его чувствах, в его моральном здоровье и в его критериях красоты — определяют собой эстетический и нравственный идеал Гоголя.

В «Вечерах» основным героем является народ. Не только его отдельные представители, но и весь народ в целом. Гоголя привлекает народная жизнь своей красочностью, полнотой и свежестью чувств. Мир народной жизни, с такой яркостью отраженный в народном творчестве, противопоставлен серой и пошлой жизни господствующих классов, «земности» «существователей», столь ненавистной Гоголю.

Народность повестей Гоголя определяет их реалистические тенденции. «Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени», — писал Белинский, указывая, что «народность есть... необходимое условие истинно-художественного произведения, если под народностию должно разуметь верность изображения нравов, обычаев и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных формах, след<овательно>, если изображение жизни верно, то и народно» (II, 224).

Свое отрицание гнусного паразитического мира «существователей», подобных Ивану Федоровичу Шпоньке и его окружению, Гоголь выражал в поэтических и героических образах людей из народа, подобных Левко, кузнецу Вакуле, Даниле Бурульбашу, в романтической идеализации которых он утверждал положительное начало народной жизни. В этих образах

- 142 -

сказалась мечта писателя о вольном и прекрасном человеке, полном чувства собственного достоинства, тесно связанном с коллективом, способном к благородным и самоотверженным поступкам.

В «Вечерах» почти не дано непосредственных картин крепостного быта, угнетения крестьян помещиками. Это, естественно, ограничивало широту и реализм показа действительности, но Гоголь хотел показать народ не подневольным и покорным, а гордым и свободным, в его внутренней красоте и силе, в его жизнеутверждающем оптимизме, — не сломленном крепостной неволей. Парубки в «Майской ночи», задумавшие подразнить ненавистного сельского «голову», не только бесшабашные гуляки: в них живет еще память о той вольности, которой славилось казачество: «Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные казаки! Покажем ему, хлопцы, что мы вольные казаки!» (I, 164).

Народными лирическими песнями подсказаны и образы парубков и дивчат — Левко и Ганны в «Майской ночи», Петруся и Пидорки в «Вечере накануне Ивана Купала», Оксаны и кузнеца Вакулы в «Ночи перед Рождеством». В них не только переданы черты и мотивы, свойственные лирическим народным песням, но и самые персонажи Гоголя объясняются словами и слогом песен.

Создавая поэтические, полные обаяния образы девушек, Гоголь широко пользуется народными песнями, из них выбирает он те прекрасные, задушевные черты и краски, которыми наделены его героини, то задумчивые и нежные, как Ганна, то полные задорного веселья, как Оксана.

Не стремясь к мелочной точности в воспроизведении деталей крестьянского быта, Гоголь проявляет реализм своего художественного метода в раскрытии черт народного характера. Не литературные образцы, но самая жизнь и народное творчество, как наиболее верное и полное выражение характера народа, лежат в основе художественного метода писателя. И недалекий Солопий Черевик, которого водит за нос его дородная супруга, и сама Хивря, ловко обманывающая своего муженька, и трусливый попович Афанасий Иванович («Сорочинская ярмарка»), — все они не романтические, а очень земные и реальные персонажи.

В характеристике таких персонажей, как «голова» в «Майской ночи», кулак Корж в «Вечере накануне Ивана Купала», Гоголь вскрывает не только их отрицательные моральные черты, но и дает их социальную характеристику. Это чаще всего представители казачьей верхушки, деревенские богатеи-кулаки, притесняющие народ. Эти представители сельской знати и богатеи по своим моральным качествам являются прямой противоположностью положительным персонажам из народа. В них глупое надменное чванство, жадность, грубое самодовольство сочетаются с нравственной нечистоплотностью, которую с едким юмором показывает Гоголь. Голова из «Майской ночи» не только спесив, но и жесток. Пьяный Каленик, осмелев во хмелю, бормочет: «Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что он думает, дидько б утысся его батькови, что он голова, что он обливает людей на морозе холодною водою, так и нос поднял!» (I, 160). В ряде сатирических эпизодов «Вечеров» отчетливо проглядывают черты крепостнической действительности, намечается реалистический стиль последующих произведений Гоголя. Персонажи ранних повестей Гоголя типичны по своей бытовой характерности, по яркости своих жизненных красок.

В «Вечерах» Гоголь нередко прибегает к фантастике, но его фантастика ничего общего не имеет с мистической фантастикой западноевропейских романтиков, фантастика Гоголя — чаще всего смешная или трагическая фантастика народных сказок и поверий.

- 143 -

Эта народная фантастика привлекает писателя своей бытовой стороной, своей наивной непосредственностью. Чорт у него смешной, сказочный и в то же время наделен человеческими слабостями и пороками — таким он изображен в «Ночи перед Рождеством». Ведьмы в адском пекле, куда попадает запорожец в «Пропавшей грамоте», играют в карты, и при этом даже жульничают.

«Ой рассердывся мий милесенький...». Запись Н. В. Гоголем

народной украинской песни.В таких повестях, как «Заколдованное место» или «Пропавшая грамота», фантастика причудливо переплетается с жизненными реальными, бытовыми чертами. Необыкновенные похождения загулявшего казака в «Пропавшей грамоте» показаны как пьяное наваждение, как сон, рассказанный болтливым, любящим прихвастнуть и приврать стариком-рассказчиком.

Гоголь, однако, показывает непрочность нарисованного им светлого и простого уклада народной жизни. За его пределами чувствуется полная противоречий и трагизма действительность. В повестях Гоголя звучат явно трагические ноты (конец «Сорочинской ярмарки», «Страшная месть», «Вечер накануне Ивана Купала»), напоминающие о непрочности и кратковременности счастливых проявлений в народной жизни.

- 144 -

В «Вечере накануне Ивана Купала» жажда обогащения, безудержная страсть к золоту приводит бедняка Петруся к преступлению. Петрусь убивает малолетнего брата своей невесты, чтобы завладеть заколдованным кладом. Но золото не приносит ему счастья, и трагический конец повести напоминает о губительном вторжении власти денег в народную жизнь.

Среди повестей «Вечеров», рассказывающих о мирных буднях украинской деревни, особое место занимает повесть «Страшная месть», предвещающая уже появление героического эпоса «Тараса Бульбы». «Страшная месть» посвящена историческому прошлому Украины, борьбе казачества с польской шляхтой за свою национальную независимость. В основу этой повести Гоголь положил мотивы украинских народных легенд и дум. В духе народной легенды рассказывает Гоголь о смелом казаке — патриоте Даниле Бурульбаше, о доблестной борьбе казачества за свою родину.

Наряду с патриотической героикой в «Страшной мести» раскрывается и другая тема. Мрачный колорит этой повести связан с образом колдуна — изменника родины. В этом образе собраны отвратительные черты, чуждые и враждебные народу: колдун заключает союз с врагами родины, он изменяет вере своих отцов, он убийца жены, внука и зятя. «Демоническая» сила, врывающаяся в мирную человеческую жизнь, и есть проявление того жестокого, антинародного начала, которое несет с собой стремление к власти и обогащению. Но абстрактно-идеалистическая постановка этой проблемы, разрешение ее в плане «родовых связей» привели писателя к тому, что глубоко патриотическая идея повести оказалась воплощенной в сугубо мистифицированной и романтической форме. Белинский отмечал именно в «Страшной мести» и в «Вечере накануне Ивана Купала» отступления от жизненной правды.

В «Страшной мести» Гоголь стремился воссоздать художественные особенности народного сказания, написав ее своеобразной песенной, ритмической прозой. Прекрасен и величествен подвиг во имя родины. В нем обретает человек силу и душевную красоту. И гордой птицей, окрыленно сражается на поле битвы Данило Бурульбаш. Смелости и мужеству посвящает Гоголь свою вдохновенную песню: «Страшная месть» своего рода поэма в прозе. В ней с особенной силой сказался поэтический дар Гоголя. Образцом этой музыкальной силы, гибкости и живописной выразительности языка является знаменитое лирическое описание Днепра в X главе, подчеркивающее и углубляющее патриотический и героический пафос повести, рисующее величественную картину родной страны, бескрайнюю ширь и могучую силу Днепра.

Демократические симпатии Гоголя, его восхищение перед цельностью и благородством простых людей из народа сочетаются в «Вечерах» со стремлением противопоставить реальным противоречиям действительности уже отошедшее в прошлое героическое начало народной жизни. В этом сказалась известная противоречивость позиции писателя, особенно проявившаяся в объединении повестей с ярким жизненным колоритом, с поэтической красотой в изображении народных характеров — с такими глубоко пессимистическими и трагическими повестями, как «Вечер накануне Ивана Купала» и «Страшная месть».

Там, где романтизм не оторван от жизни, а слит с нею, он передает самую праздничность и красоту народной жизни. Там же, где этот романтизм отрывается от жизни, как в «Вечере накануне Ивана Купала» и в «Страшной мести», он приобретает фантастически-иррациональный характер, обнаруживая тенденции идеалистического мировосприятия писателя.

- 145 -

В начале 1832 года вышла вторая часть «Вечеров», в которой помещена была повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», знаменовавшая приход писателя к реалистическому методу изображения действительности. В ней Гоголь с уничтожающей иронией показал бессмысленно-ленивое «небокоптительство» представителей провинциального дворянства.

Иллюстрация:

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Повести

Н. В. Гоголя. Книга вторая. Титульный лист

первого издания. 1832.Иван Федорович Шпонька начинает собой галерею гоголевских «существователей» — от него прямой путь к героям «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и далее к Подколесину в «Женитьбе». Иван Федорович не лишен даже некоторых положительных качеств: он добродушен, скромен, нечестолюбив. Но все эти качества не могут хоть сколько-нибудь уравновесить его внутренней пустоты. Ничтожность и мелкость мыслей и чувств, робость и бездарность, боязнь жизни — таковы основные черты Ивана Федоровича.

В этой повести Гоголь уже намечает те принципы своего юмора и сатиры, которые впоследствии с такой полнотой осуществлены в его дальнейших произведениях. «Секрет» его иронии в самой манере повествования, ведущегося от лица рассказчика, передающего в спокойно-эпическом тоне, с лукавым восхищением подробности растительно-пустопорожней жизни провинциальных «существователей». Рассказчик описывает такие незначительные подробности, которые особенно наглядно раскрывают перед читателем затхлый и застойный быт, душевную и нравственную нищету его героев.

Реалистические тенденции повестей «Вечеров» особенно явственно выступают в самой манере повествования. Роль пасечника Рудого Панька, от чьего имени изданы повести, никак не исчерпывается значением псевдонима. Гоголь создает полнокровный, реалистический образ рассказчика, который определяет и самый характер повествования, а вместе с тем подчеркивает и народность «Вечеров». Образ Рудого Панька объединяет повести и придает им внутреннее единство. Следует, однако, учитывать, что Рудый Панько не рассказчик самых повестей. Ему принадлежат лишь вступительные предисловия к каждой из частей «Вечеров». Сами же повести рассказаны различными лицами, прежде всего дьячком Фомой Григорьевичем («Вечер накануне Ивана Купала», «Пропавшая грамота»). Рассказчиками

- 146 -

остальных повестей выступают другие лица, большей частью не названные, но принадлежащие за отдельными исключениями к тому же кругу, что и сам пасечник Рудый Панько, собравший и издавший их рассказы.

За исключением повести о «Шпоньке» и «Страшной мести», рассказы «Вечеров» близки по своей сказовой манере. Эта манера рассказа, переданного через восприятие нескольких рассказчиков, объединенных образом «издателя», сближает «Вечера» с пушкинскими «Повестями Белкина». Наличие образа рассказчика и его индивидуальной манеры, в какой ведется повествование, усиливает реалистические тенденции повестей, одновременно мотивируя и те элементы фантастики и тот народный фольклорный колорит, которые так характерны для «Вечеров».

Комический эффект чаще всего достигается языковыми средствами — оборотами разговорной речи, комическими отступлениями от норм книжного языка, повторениями и т. д. Фома Григорьевич говорит о своем деде: «Покойный дед, надобно вам сказать, был не из простых в свое время Козаков. Знал и твердо-он — то и словотитлу поставить. В праздник отхватает Апостола, бывало, так, что теперь и попович иной спрячется. Ну, сами знаете, что в тогдашние времена, если собрать со всего Батурина грамотеев, то нечего и шапки подставлять, — в одну горсть можно было всех уложить. Стало быть и дивиться нечего, когда всякой встречный кланялся ему мало не в пояс» (I, 182). Все эти обращения и словечки — «надобно вам сказать», «сами знаете», «стало быть» — создают впечатление непосредственной устной речи, обращенной к слушателям. Вместе с тем, такие выражения, как «отхватает Апостола», «в одну горсть всех уложить», «попович иной спрячется» и т. п., подчеркивают бытовой характер рассказа, культурный уровень рассказчика. Именно наличие этих словечек и оборотов и создает комический эффект.

Смешные, запоминающиеся фамилии гоголевских героев — Солопий Черевик, Иван Федорович Шпонька, Голопупенко, рассчитанные уже по своей этимологии на комический эффект, подчеркивают языковый юмор повестей.

Демократизируя литературную речь, Гоголь раздвигает ее рамки, широко обращаясь к живому народному языку. Основная языковая задача, которая была поставлена в «Вечерах», — сближение литературного языка с народным, — была им блестяще разрешена. Исследователь языка Гоголя академик В. В. Виноградов говорит о том, что «задача Гоголя состояла в том, чтобы усилить характеристическую выразительность и лаконизм рассказа, приблизить повествовательный стиль к устно-народной речи, гармонически слить его образную структуру, его семантический строй, заключенное в нем „мировоззрение“ с образом деревенского дьячка, расцветить сказ экспрессивными красками народной речи с оттенками украинизма. Отход от норм среднего литературного стиля предшествующей эпохи требовал решительного преобразования лексики и синтаксиса и насыщения их разговорно-народными „приметами“».1

Отличительной особенностью «Вечеров» был тот юмор, то лукаво-иронический, то добродушно-сочувственный смех Гоголя, который придавал своеобразие и очарование его повестям. Это еще не тот горький и уничтожающий смех сквозь невидимые миру слезы, который возникает в творчестве писателя позже. Но и в смехе «Вечеров» много оттенков — он

- 147 -

делается едким и злым, когда Гоголь высмеивает жадную и сластолюбивую Хиврю или самодовольного и жестокого голову в «Майской ночи», смех этот становится мягким, полным лирического сочувствия, когда писатель рассказывает о капризной красавице Оксане или похождениях кузнеца Вакулы.

Юмор Гоголя в «Вечерах» — это простодушный юмор рассказчика из народа, лукаво подчеркивающего людские слабости и смешные стороны. В «Ночи перед Рождеством» рассказчик, повествуя о проделках чорта, в сущности едко высмеивает провинциальные нравы, волокитство, фальшивую чувствительность: «Чорт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится отвечать его страсти и, как водится, наградить, то он готов на всё: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло» (I, 423).

В «Вечерах» как бы два голоса — основной голос рассказчика, передающего с лукавым юмором то смешные, то страшные события и легенды. И другой голос — голос самого автора, определяющего свое отношение к рассказываемому. Этот авторский голос чаще всего слышен в лирических отступлениях и пейзажных описаниях. Этим определяется и стилистическое, языковое построение повестей, их стилистическая многопланность.

От «Вечеров», при всем их своеобразии и неповторимости, тянутся нити к таким произведениям Гоголя, как «Тарас Бульба», в котором с особенной полнотой проявились черты народной героики, намеченные в «Страшной мести». А повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» уже знаменовала рождение реалистического разоблачения «пошлости пошлого человека», подготовляя появление таких произведений, как «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Женитьба».

4

Русская действительность 30—40-х годов XIX века была ознаменована усилением правительственной реакции, наступившей после разгрома движения декабристов. Реакционно-правительственные круги стремились заглушить всякую критику, всякую попытку протеста. Однако, несмотря на реакцию и жестокие правительственные репрессии, передовая русская мысль продолжала развиваться. В эти трудные и сложные годы и складывался Гоголь как художник и мыслитель, одушевленный высокими и благородными идеалами служения родине и народу.

После выхода «Вечеров» Гоголь становится известным писателем. Он с увлечением отдается литературной работе, подготовляет к печати ряд повестей и статей, составивших впоследствии сборники «Миргород» и «Арабески», вышедшие в 1835 году. В эти же годы он завязывает новые литературные знакомства с М. П. Погодиным, С. Т. Аксаковым, С. П. Шевыревым, знатоком украинского фольклора М. А. Максимовичем.

Планы Гоголя этого времени очень широки. Он не ограничивается литературной деятельностью, но работает также над историей Украины и средних веков, задумывает исторический и географический труд под названием «Земля и люди», хлопочет о получении кафедры истории в Киевском университете. В письме к Пушкину Гоголь сообщал о своих планах, связанных с переездом в Киев и занятиями историей: «Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в Киеве. Там я выгружу из под

- 148 -

спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там кончу я историю Украйны и юга России и напишу Всеобщую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор к сожалению не только на Руси, но даже и в Европе, нет» (X, 290).

Однако хлопоты Гоголя не увенчались успехом: министр просвещения Уваров предпочел более благонамеренную кандидатуру.

При поддержке Плетнева Гоголю удалось получить в июле 1834 года место адъюнкт-профессора по кафедре всеобщей истории в Петербургском университете.

К чтению университетских лекций Гоголь усиленно готовился. Первые лекции он читал с увлечением и произвел на студентов большое впечатление широтой и новизной поставленных проблем и поэтической манерой их изложения. На одной из его лекций присутствовали Пушкин и Жуковский.

Но вскоре Гоголь разочаровался в своем педагогическом призвании, перестал готовиться к лекциям, читал их вяло и в конце концов принужден был уйти из университета. Литературные интересы и планы все время выступали у него на первое место. «Я расплевался с университетом, и через месяц опять беззаботный козак, — сообщал он М. Погодину 6 декабря 1835 года. — Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее... Теперь вышел я на свежий воздух. Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия! Одну наконец решаюсь давать на театр...» (X, 378—379). Этой комедией был «Ревизор», ознаменовавший новый этап в творческом пути писателя.

Одним из результатов занятий Гоголя историей явились его статьи в «Арабесках», посвященные историческим темам («О средних веках», «О преподавании всеобщей истории», «Взгляд на составление Малороссии», «Ал-Мамун» и др.).

Исторические труды и материалы, собиравшиеся Гоголем для своих лекций, дошли до нас лишь в отрывках, но и они свидетельствуют о серьезности этих занятий, о широкой эрудиции Гоголя как в вопросах всемирной, в основном средневековой истории, так и в вопросах русской истории.

В статьях и фрагментах, входящих в «Арабески», поставлены разнообразные вопросы, но основная объединяющая их мысль — это мысль о своеобразии национальных культур и роли народа в их развитии.

Выделяясь своей яркостью и смелостью в постановке вопросов исторического развития, взгляды Гоголя-историка, однако, во многом противоречивы и связаны с романтическим и идеалистическим пониманием истории. В свое понимание исторического процесса Гоголь вкладывает идею теологического провиденциализма, рассматривая историю как смену форм, выражающих различные этапы религиозно-морального сознания народов. Стремясь возвыситься над эмпирическим представлением об историческом процессе, отказываясь видеть в истории смену царей и цепь не связанных между собою отдельных событий, Гоголь стремится найти общие закономерности исторического процесса. Но эти закономерности он видит не в условиях материального развития общества, а в развитии отвлеченной идеи, определяющей своеобразие исторических периодов. Жизнь каждого народа выражается для Гоголя в становлении «духа», присущего данному народу, в зависимости от общего развития «идеи» человечества. В этом отношении Гоголь примыкает к философии истории представителей идеалистического направления.

- 149 -

В статье «О преподавании всеобщей истории» Гоголь говорит не только о самих принципах преподавания, но и рисует общую картину развития Европы. Для нас представляет особый интерес характеристика им последнего этапа с конца XVIII по начало XIX века, свидетельствующая о признании им прогрессивной роли исторического развития и места в нем России.

Сборник «Арабески» Н. В. Гоголя.

Титульный лист первого издания. 1835.Гоголь дает отрицательную оценку Наполеону и подчеркивает огромную роль России в освобождении всего мира от его военного деспотизма: «Им <англичанам> преграждает путь исполин XIX века, Наполеон, и уже действует другим орудием: совершенно военным деспотизмом; своими быстрыми движеньями оглушает Европу и налагает на нее железное свое протекторство. Напрасно гремит против него в английском парламенте Питт и составляет страшные союзы. Ничто не имеет духа ему противиться, пока он сам не набегает на гибель свою, вторгнувшись в Россию, где неведомые ему пространства, лютость климата и войска, образованные суворовскою тактикою, погубляют его. И Россия, сокрушившая этого исполина о неприступные твердыни свои, останавливается в грозном величии на своем огромном северо-востоке. Освобожденные государства получают прежний вид и прежние формы, утверждают снова союз и неприкосновенность владений. Просвещение, не останавливаемое ничем, начинает разливаться даже между низшим классом народа; паровые машины доводят мануфактурность до изумительного совершенства; будто невидимые духи помогают во всем человеку и делают силу его еще ужаснее и благодетельнее...» (VIII, 35).

Как видим, в этой характеристике начала XIX века Гоголь — сторонник исторического прогресса, развития «мануфактурности», он резко осуждает Наполеона и приветствует просвещение. Однако Гоголь не был достаточно последователен в своих прогрессивных взглядах. В своих политических суждениях Гоголь и тогда был ограничен предрассудками дворянской идеологии. Он сохраняет веру в положительную роль и в «надклассовый» характер монархии, которая якобы может ограничить и искоренить злоупотребления бюрократического аппарата и принести пользу народу. Свои взгляды на роль «просвещенного» государя он развивает в статье «Ал-Мамун», посвященной деятельности арабского государя-просветителя, который исполнен был «истинной жаждой просвещения». «Благородный Ал-Мамун истинно желал сделать счастливыми своих подданных. Он знал, что верный путеводитель к тому — науки, клонящиеся к развитию

- 150 -

человека» (VIII, 78). Трагедия Ал-Мамуна и крушение его прогрессивных замыслов объясняются Гоголем незнанием жизни народа, отрывом от него: «Ал-Мамун... умер, не поняв своего народа, не понятый своим народом» (VIII, 81). В этом и «поучительный урок», который видит Гоголь в его царствовании.

Таким образом, в своих политических взглядах Гоголь разделяет веру в просвещенного государя, который может облегчить участь народа, если поймет его нужды. Эти иллюзии во многом ограничивали политический кругозор писателя.

Непосредственным отражением интереса Гоголя к западноевропейской истории является незаконченная драма его «Альфред». Сохранилось первое действие этой драмы и начало второго, свидетельствующие о значительности и глубине замысла писателя. Работа над «Альфредом» относится к лету и осени 1835 года, т. е. к тому времени, когда Гоголь наиболее интенсивно занимался историей Западной Европы.

Уже самый выбор эпохи и центрального героя свидетельствует о том, что Гоголь, как и в завершенном незадолго до написания «Альфреда» «Тарасе Бульбе», обращается к тем историческим событиям, в которых с особенной яркостью и полнотой сказалась борьба народа за свою национальную независимость. В «Альфреде» показана критическая пора английской истории, когда почти вся Англия готова была отдаться под владычество датчан, теснивших саксов с севера и востока. Тогда на спасение страны выступил народ, возглавляемый королем Альфредом, с именем которого связан перелом в борьбе за независимость страны и преобразование Англии. Альфред повел борьбу с феодалами, предававшими национальные интересы, и, опираясь на свободных землевладельцев-кёрлов, нанес решающий удар иноземным завоевателям.

Замысел драмы Гоголя был сочувственно отмечен Чернышевским. «Идея драмы, — писал великий критик, — была, как видно, изображение борьбы между невежеством и своеволием вельмож, угнетающих народ, среди своих мелких интриг и раздоров забывающих о защите отечества, и Альфредом, распространителем просвещения и устроителем государственного порядка, смиряющим внешних и внутренних врагов. Все содержание отрывка наводит на мысль, что выбор сюжета был внушен Гоголю возможностью найти аналогию между Петром Великим и Альфредом, который у него невольно напоминает читателю о просветителе земли русской, положившем основание перевесу ее над соседями, прежде безнаказанно ее терзавшими. Его Альфред несомненно был бы символическим апотеозом Петра» (III, 527).

Чернышевский видел основной смысл драмы Гоголя в изображении конфликта между своеволием вельмож, отживающей силой феодалов и национальными интересами, которые в данных условиях исторического развития Англии в конце IX века представлены были королем-просветителем Альфредом, возглавившим борьбу за национальную независимость страны. Уже в самом начале первого действия Гоголь смело намечает в высказываниях представителей народа эту основную тему борьбы как с феодалами, стремившимися поработить свободных земледельцев — «сеорлов», так и с иноземными завоевателями: «От датчан дурно, а от наших еще хуже. Всякий тан подличает с датчанином, чтоб больше земли притянуть к себе. А если какой-нибудь сеорл, чтоб убежать этой проклятой чужеземной, собачьей власти, и поддастся в покровительство тану, думая, что если платить повинности, то уж лучше своему, чем чужому, — еще хуже: так закабалят его, что и бретон такого рабства не знал» (V, 176). Альфред

- 151 -

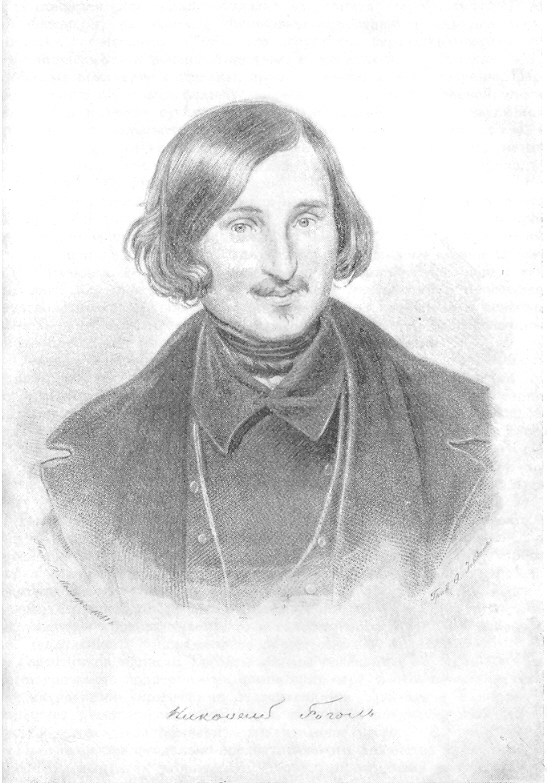

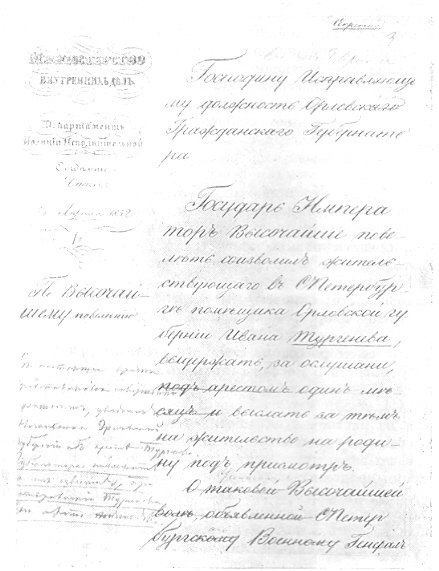

Иллюстрация:

«Отрывок из Истории Малороссии». Статья Н. В. Гоголя в «Журнале Министерства

народного просвещения». 1834.

- 152 -

показан Гоголем как просветитель, как монарх, отстаивающий интересы государства в противовес «феодальным обыкновениям» танов.

Наряду с верой в прогрессивное значение просвещенного государя, способного защитить интересы народа от грубого посягательства феодалов, в драме Гоголя важно отметить и ту роль, которую он отводит народу, показывая его основной решающей силой истории. Близость этой драмы Гоголя к пушкинской драматургии отметил Н. Г. Чернышевский, который писал: «...сколько можно судить по началу, в этой драме мы имели бы нечто подобное прекрасным „Сценам из рыцарских времен“ Пушкина. Простота языка и мастерство в безыскусственном ведении сцен, уменье живо выставлять характеры и черты быта не изменили Гоголю и в этом случае. Историческая верность строго выдержана» (III, 527—528). Эта высокая оценка Чернышевским незавершенной драмы Гоголя правильно определяет ее место в наследии писателя.1

Большую помощь оказал Гоголю в его творческом росте Пушкин, внимательно следивший за идейным и художественным развитием молодого писателя. Общение с Пушкиным помогало Гоголю найти правильный путь в литературе, укрепляло его на позициях реализма.

Пушкин для Гоголя был не только бесспорным литературным авторитетом, но и идейным руководителем. Об этом еще при жизни Пушкина писал сам Гоголь в своей статье о нем, помещенной в «Арабесках». Правда, по цензурным соображениям эти строки о Пушкине не попали в ее печатный текст. В черновой редакции имелась следующая характеристика роли Пушкина для молодого поколения, к которому принадлежал и сам Гоголь: «Он был каким-то идеалом молодых людей. Его смелые, всегда исполненные оригинальности, поступки и случаи жизни заучивались ими и повторялись, разумеется, как обыкновенно бывает, с прибавлениями и вариантами... И если сказать истину, то его стихи воспитали и образовали истинно-благородные чувства, несмотря на то, что старики и богомольные тетушки старались уверить, что они рассевают вольнодумство, потому только, что смелое благородство мыслей и выражений и отвага души были слишком противоположны их бездейственной вялой жизни, бесполезной и для них, и для государства» (VIII, 757).

П. В. Анненков приводит свидетельства того, как глубоко вникал Пушкин в творческие замыслы Гоголя, помогал ему находить верный путь, реалистически изобразить действительность. «В 1835 году, когда Гоголь знакомил петербургских друзей своих с первым из сих произведений <т. е. «Ревизором»> и довольно часто читал комедию на вечерах у разных лиц, Пушкин не уставал слушать его. Наклонность поэта к веселости... нашла здесь полное удовлетворение, как прежде в рассказе о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем — и над обоими произведениями смех его был почти неистощим. Серьезную сторону в таланте Гоголя постигал он, однако ж, с замечательной верностью. Он считал одно время „Невский проспект“ лучшею повестью его. В ней находил он замечательный шаг от идиллической, комической и даже героической живописи малороссийского быта к более близкой нам действительности, которая под своею ровною поверхностию таит множество источников поэзии и разработка которой делается тем почетнее, чем она труднее. Взгляд Гоголя на способ создания, его манера представления лиц и образов прямо, без оговорок и умствований,

- 153 -

Иллюстрация:

«О малороссийских песнях». Статья Н. В. Гоголя в «Журнале Министерства

народного просвещения». 1834.

- 154 -

совпадала с мыслями, какие имел Пушкин о сущности и достоинстве рассказа».1

Для Гоголя Пушкин был недосягаемым идеалом великого писателя и русского человека. В статье «Несколько слов о Пушкине», помещенной в «Арабесках», Гоголь писал: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русской человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русской характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла» (VIII, 50).

Пушкин потому стал «вполне национальным поэтом», — писал Гоголь, — что «погрузился в сердце России..., предался глубже исследованию жизни и нравов своих соотечественников...» (VIII, 52).

Именно на примере Пушкина Гоголь дал свое замечательное определение народности и национальной самобытности русской литературы, которое впоследствии неоднократно приводил Белинский. Это же понимание народности Гоголь положил и в основу своего собственного творчества. Словами, сказанными им о Пушкине, можно сказать и о нем самом: «Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами» (VIII, 51).

В статье о Пушкине Гоголь сформулировал и принципиальное отличие реалистического метода от романтизма, наметил программу своего собственного творческого пути, исходя из принципов пушкинского творчества. Именно здесь выдвинул Гоголь принцип реалистического изображения действительности, показ ее в повседневной правдивости, изображение не романтически условных персонажей, а типических явлений и характеров: «Никто не станет спорить, — писал он, — что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный как воля, сам себе и судия и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и несмотря на то, что он зарезал своего врага, притаясь в ущельи, или выжег целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом посредством справок и выправок пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ. Но тот и другой, они оба — явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по естественной причине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта — нерасчет перед его многочисленною публикою, а не перед собою» (VIII, 53).

Это изображение «обыкновенного», повседневно встречающегося в жизни и в то же время раскрывающего ее основные черты и закономерности, типического, и явилось программой самого Гоголя как писателя.

В эти годы Гоголь неоднократно выступал как критик и теоретик литературы. В 1836 году, привлеченный Пушкиным к участию в «Современнике», Гоголь в первом же номере журнала помещает статью «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», в которой развивает положения,

- 155 -

во многом перекликающиеся со взглядами Пушкина и Белинского. В этой статье Гоголь прежде всего наносит решительный удар по реакционной журналистике тех лет, разоблачая ее беспринципность, невежественность и стремление к дешевому успеху. В критике Сенковского Гоголь видит «отсутствие своего мнения», в его беллетристических произведениях — ремесленное, бездарное подражание новейшим французским романистам. Выступая против монополии, захваченной в журналистике Сенковским, Булгариным и Гречем, Гоголь указывает, что борьба с этой монополией велась слишком робко и непоследовательно. С этой точки зрения он критикует и журнал «Московский наблюдатель», издававшийся кружком московских «любомудров».

Борясь с «литературным безверием и литературным невежеством», Гоголь выступает с защитой национальной традиции русской литературы, ее величайших представителей: «Нигде не встретишь, — писал он, — чтобы упоминались имена уже окончивших поприще писателей наших, которые глядят на нас в лучах славы с вышины своей... Никогда почти не стоят на журнальных страницах имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о влиянии их, еще остающемся, еще заметном» (VIII, 173—174). Гоголь настаивает на внимании критики к развитию своей национальной литературы, указывая, что «писатели наши отлились совершенно в особенную форму» и «заключают в себе чисто русские элементы...» (VIII, 175).

Однако позиция Гоголя по отношению к современной литературе не ограничивалась критикой монополии «Библиотеки для чтения». В «Современнике» в 1837 году была помещена еще одна замечательная статья Гоголя «Петербургские записки» (первоначально предварявшаяся незаконченной статьей «Петербургская сцена в 1835/6 г.»). В «Петербургских записках» Гоголь выступал с резкой критикой безидейных переводных и подражательных мелодрам и водевилей, подчеркивая необходимость создания русской национальной драматургии, показа русской жизни и русских характеров, настаивая на высокой общественной роли театра. В пушкинском журнале был напечатан и ряд произведений Гоголя: «Коляска», «Утро чиновника» (заглавие изменено цензурой на «Утро делового человека») и повесть «Нос».

В мае 1835 года, получив отпуск, Гоголь выехал через Москву в Васильевку, где и пробыл до осени. В Москве у М. П. Погодина он читал первоначальную редакцию комедии «Женитьба» (под названием «Женихи»). Тогда же на обеде у Аксакова Гоголь впервые встретился с Белинским. Пребывание Гоголя в Москве показало, насколько он стал популярен в среде передовых читателей и любим ими. Тот же С. Т. Аксаков рассказывает, что «все люди, способные чувствовать искусство, были в полном восторге от Гоголя... Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую молву о новом великом таланте».1 Однако реакционная критика иначе отнеслась к Гоголю. Появление «Миргорода» и «Арабесок» встречено было злобными нападками и издевательством продажных и беспринципных критиков.

Руку помощи Гоголю протянул Белинский, который в своей статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», напечатанной в сентябре 1835 года в журнале «Телескоп», не только защитил Гоголя от нападок реакционной критики, но и провозгласил его «поэтом жизни действительной», поставив вместе с Пушкиным во главе русской литературы (II, 213).

- 156 -

Белинский первый раскрыл значение Гоголя как крупнейшего представителя нового, «реального направления» русской литературы. Гоголь, по его словам, изображает с необычайной правдивостью современную ему действительность, «совершенную истину жизни». «Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее: он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого и, в то же время, не скрывает нимало и ее безобразия» (II, 221). Эту глубокую и верную оценку творчества Гоголя Белинский развивал и в своих дальнейших статьях, решительно и настойчиво борясь за Гоголя-реалиста и за гоголевское направление в литературе, как направление, выражающее самые передовые тенденции своего времени. Статья Белинского имела огромное значение для писателя. По словам Анненкова, Гоголь «был доволен статьей, и более чем доволен, он был осчастливлен статьей».1

Сборник «Миргород», вышедший в 1835 году, явился новым этапом в идейном и творческом развитии Гоголя, утверждением реалистических принципов, намечавшихся писателем уже в «Вечерах». Гоголь назвал свой новый сборник: «Миргород. Повести, служащие продолжением „Вечеров на хуторе близ Диканьки“», подчеркивая этим связь их с «Вечерами». Однако, изображая в своих новых повестях Украину, Гоголь уже по-иному показывает ее. Белинский писал о новых повестях Гоголя, сравнивая их с «Вечерами»: «В них меньше этого упоения, этого лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни» (II, 230).

Если в «Вечерах» Гоголь во многом еще смотрел на жизнь сквозь призму народной романтики, поэтически воссоздавая народные предания, то такие повести «Миргорода», как «Старосветские помещики» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», знаменовали обращение писателя к отрицательным сторонам действительности, к реалистическому изображению жизни помещичьего дворянства во всей ее грубой и непривлекательной правде.

Основная идея повестей «Миргорода», выраженная в художественных образах, — разоблачение антинародной, паразитической сущности пошлых «существователей», прозябающих в своем уродливо-ничтожном мирке. Этому эгоистическому и мертвенному миру пошлости Гоголь противопоставляет в «Тарасе Бульбе» широкую картину народной жизни, богатырские и яркие черты народа как носителя подлинно человечных и высоких идеалов патриотизма, товарищества, героизма.

Длительная поездка Гоголя летом 1832 года на Украину в родную Васильевку, оживившая впечатления от украинской действительности, во многом сказалась и на повестях «Миргорода». Гоголь наглядно увидел распад и обреченность крепостнического натурального хозяйства. В своем письме из Васильевки от 20 июля 1832 года к И. И. Дмитриеву Гоголь дал верную и широкую картину разорения и нищеты крестьянства и безделья помещиков: «Чего бы, казалось, недоставало этому краю? Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные. Всему виною недостаток сообщения. Он усыпил и обленивил жителей. Помещики видят теперь сами, что с одним хлебом и винокурением нельзя значительно возвысить свои доходы. Начинают понимать, что пора приниматься за мануфактуры и фабрики; но капиталов нет, счастливая мысль дремлет, наконец умирает, а они рыскают с горя за зайцами» (X, 239).

- 157 -

Гоголь пытался разобраться в причинах кризиса натурального помещичьего хозяйства, и если он не смог сделать из этого последовательных выводов, то, несомненно, что в повестях «Миргорода» и, прежде всего, в «Старосветских помещиках» он отразил эти черты современной ему действительности.

Иллюстрация:

«Телескоп». Титульный лист журнала. 1836.

«Старосветские помещики» — грустная отходная патриархальному поместному укладу, хотя в то же время некоторым сторонам этой патриархальности Гоголь сочувствует, не принимая тех тенденций, которые приносили с собой новые капиталистические отношения. В простоте жизни трогательно наивных и добрых старичков, так преданно заботящихся друг о друге, писатель видит те черты, те человеческие качества, которые уже исчезли в современном обществе, знающем лишь корыстолюбие и эгоистические стремления.

Гоголь, однако, не идеализирует патриархального «старосветского» помещичьего уклада. Он показывает не только его бессмысленность, но и его историческую обреченность. Отсюда такое трезвое и реальное изображение жизни «старосветских помещиков», та грустная ироническая усмешка автора, которая чувствуется и в самой манере повествования.

Пустота, ограниченность, бессодержательность жизни «старосветских помещиков» подчеркнуты Гоголем в ее типических проявлениях. В правдивом и верном изображении увидел Белинский торжество реализма Гоголя, сумевшего охватить противоречивые стороны действительности, раскрыть «жизнь во всей ее полноте». «В том-то и состоит задача реальной поэзии, — писал он в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», — чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни, и потрясать души верным изображением этой жизни. И как сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости! Возьмите его „Старосветских помещиков“: что в них? Две пародии на человечество, в продолжении нескольких десятков лет, пьют и едят, и едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Палемоном о его Бавкиде...». И Белинский задает вопрос: «Отчего это?» и сам отвечает на него: «Оттого, что это очень просто и след<овательно> очень верно; оттого, что автор нашел поэзию и в этой пошлой и нелепой жизни, нашел человеческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героев: это чувство — привычка» (II, 220).

- 158 -

Всей логикой образов Гоголь показывает, что жизнь «старосветских помещиков» — это жизнь без смысла, без мысли, жизнь, недостойная человека. Крохотный мирок Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны плотно отгорожен от всего окружающего, и сами они ведут тусклую и ничтожную жизнь, согреваемую лишь элементарным чувством привычки друг к другу.

Однако в «Старосветских помещиках» Гоголь показал не только пошлость и ничтожество мелкопоместной среды, но и те положительные человеческие задатки, которые, несмотря на убожество окружающей обстановки, еще теплятся в Афанасии Ивановиче и Пульхерии Ивановне. Это гуманное начало повести сказалось в том сочувствии, с которым писатель изображает своих героев, показывая в них то хорошее и человеческое, что вызывает чувство жалости и симпатии. Но мы жалеем их не потому, что они достойны жалости. Гоголь правдиво и иронически показал «пошлость» к неподвижность поместного уклада, тусклое и ленивое прозябание и духовное убожество своих «старосветских помещиков», их жизнь, заполненную едой и сном. Жалеем мы их потому, что человеческое начало в них находится в таком униженном и жалком состоянии. Проявление этого гуманного начала сказывается в бескорыстии и доброте Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, изображаемых Гоголем с мягким, сочувственным юмором, и, в особенности, в их трогательной и безграничной любви друг к другу.

Подлинно человечное начало пробивается сквозь уродливую оболочку, привитую средой, крепостническим укладом, которые задавили и заглушили это чувство, но не смогли его совершенно уничтожить.

Это гуманное начало противостоит меркантильному, эгоистическому, наглому и лживому миру столичного общества «модных фраков» и тем «низким малороссиянам», которые «выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о, слог въ» (II, 14, 15).

На смену старосветским помещикам приходит их наследник — «страшный реформатор». Найдя величайшее расстройство в хозяйственных делах, он решил навести порядок. Однако реформы его ограничились тем, что он «накупил шесть прекрасных англинских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и наконец так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку» (II, 38). Таков новый порядок, который пришел на смену отжившей свой век старосветской усадьбе. Конец старосветского поместья глубоко печален: «Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частию числиться в бегах» (II, 38). Этой безрадостной картиной и завершается «идиллия», являющаяся по существу отходной «старосветской» патриархальности.

Гуманное начало повести высоко оценил Белинский, указав на сочетание в ней «простодушной любви» и «весело-добродушного смеха», с которым читатель воспринимает повесть Гоголя (V, 53).

В «Старосветских помещиках» юмор Гоголя проникнут глубоким лиризмом. Это еще более раскрывает тему гуманизма, подчеркивая ту человеческую доброту, тот возвышенный пафос любви, которые противостоят корыстному и жестокому миру крепостнической действительности. Потому-то столько лиризма и в описаниях самой природы, усадьбы и даже внутреннего убранства простого, но уютного домика Афанасия Ивановича

- 159 -

и Пульхерии Ивановны, их однообразного, бесхитростного быта. Все образы Гоголя рисуют эту тишину и покой, соответствующие душевному покою и миру его героев. Отсюда и авторская аналогия с античной идиллией Филемона и Бавкиды и весь тот солнечный и теплый колорит, в котором выдержано повествование.

В «Старосветских помещиках» Гоголь уже наметил тот принцип раскрытия действительности в ее повседневности, в ее будничной обыденности и в то же время в ее типическом выражении, который в дальнейшем становится основой художественного метода писателя.

Реалистическое начало творчества Гоголя, правдивое и верное изображение им действительности, было подготовлено всей предшествовавшей традицией русской литературы. Не говоря уже о таком замечательном памятнике становления русского реализма, как «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, который обратил русскую литературу в целом к изображению коренных противоречий действительности, творчество Фонвизина, Новикова, Крылова, Грибоедова, Пушкина подготовило обращение Гоголя к реализму как основному методу его творчества. Гоголь развивал принципы того «сатирического направления», которое на протяжении последней четверти XVIII века вплотную подвело русскую литературу к критическому реализму. Сатира Фонвизина в «Недоросле» и «Бригадире», деятельность Новикова в «Трутне» и «Живописце», замечательные традиции реализма Крылова, Грибоедова и Пушкина во многом помогли Гоголю. Правдивая лепка образов помещиков-крепостников, жизненность языка комедий Фонвизина, прекрасно знакомых Гоголю со школьной скамьи, открывали возможности для создания таких остро комических, типических образов, как Иван Иванович и Иван Никифорович и герои «Мертвых душ». Острое сатирическое обличение пороков дворянского общества Новиковым на страницах «Трутня» и «Живописца» предваряло сатиру Гоголя, учило его точно и беспощадно направлять острие своей сатиры против социальных порядков его времени.

Непосредственным предшественником Гоголя в изображении поместной украинской жизни был писатель-разночинец В. Нарежный, который в своих романах «Два Ивана» и «Бурсак», вышедших в середине двадцатых годов, дал ряд метких, правдивых жанровых зарисовок украинского быта. Однако в романах Нарежного еще большое место занимали авантюрные приключения героев, а наивная морализация заслоняла в них показ подлинных противоречий действительности.

Если в «Старосветских помещиках» Гоголь еще смягчает свой приговор представителям уходящей дворянской патриархальности, то в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» он уже безжалостно срывает маску добропорядочности с этого общества. Трагикомические последствия ссоры двух «почтенных» миргородских друзей вырастают в широкое обобщение. «Повесть о том, как поссорился...» — это резкая и глубокая социальная сатира, разоблачающая самые безобразные проявления пошлости, показывающая, словно под микроскопом, злокачественную опухоль крепостнического общества.

Белинский исчерпывающе определил этот «мир» русской дворянско-чиновничьей провинции: «Это мир случайностей, неразумности; это отрицание жизни, пошлая, грязная действительность» (V, 44). Эта «бессмысленная и глупо животная» (V, 46) жизнь показана Гоголем как широкое социальное обобщение. Иван Иванович и Иван Никифорович — «нравственные уроды», «пародия на человечество», по меткому определению Белинского. Гоголь самой манерой их изображения подчеркивает примитивность

- 160 -