- 35 -

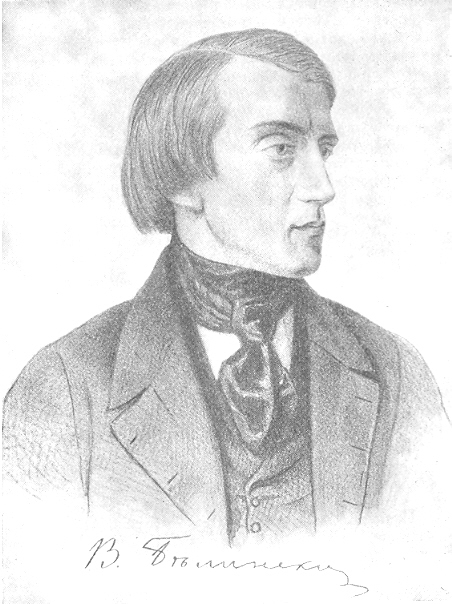

БЕЛИНСКИЙ

- 36 -

- 37 -

Белинский вошел в историю русского освободительного движения и русской культуры как великий просветитель-революционер, как один из предшественников русской социал-демократии. И. В. Сталин назвал имя Белинского в числе выдающихся сынов великой русской нации непосредственно вслед за именами Ленина и Плеханова.

Революционная страсть и неукротимая энергия, свободолюбие и пламенный патриотизм — таковы черты, которые характеризуют облик Белинского. «Его можно любить или ненавидеть, — середины нет»,1 — говорил о нем Герцен. Глубочайший и самобытный мыслитель и теоретик, философ и ученый, Белинский в то же время обладал истинным поэтическим дарованием. Для всей его деятельности характерно именно это органическое единство творческой мысли и глубокого поэтического чувства. Все его литературно-критические работы, проникнутые глубоким демократизмом, согреты огнем подлинной поэтической страсти. «Белинский был тем, — вспоминал И. С. Тургенев, — что́ я позволяю себе назвать центральной натурой». Поясняя свою мысль, Тургенев добавлял, что Белинский «всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа».2 Делу освобождения народа Белинский и отдал всю жизнь.

Ленин писал в книге «Что делать?»: «...мы хотим лишь указать, что роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что́ это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература; пусть... да довольно и этого!».3

Давая отпор кадетским публицистам, поднявшим руку на самые дорогие имена для всех честных людей России, Ленин раскрыл прочную связь деятельности великого критика с подъемом революционных настроений народа.4

Деятельность Белинского, развернувшаяся в первый, дворянский период русского освободительного движения, по своему историческому содержанию предвещала, однако, второй — разночинский, или буржуазно-демократический период. «Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский», — писал Ленин.5 Ленинские высказывания о Белинском раскрывают исторический смысл всей деятельности великого критика.

- 38 -

Литературно-критическая деятельность Белинского, продолжавшаяся семнадцать лет, делится на два неравных периода: 1) с 1831 приблизительно до 1841 года, когда Белинский еще вырабатывал материалистическую и революционную идеологию, и 2) с 1841 года и до конца жизни, когда он, встав на революционные позиции, сделался просветителем-революционером и вождем молодой русской демократии.

Белинский пережил увлечение философским идеализмом, одно время жестоко ошибался и даже теоретически примирялся с самодержавием (в 1837—1839 годах), но он осознал свои заблуждения и ошибки, подверг критике идеализм и перешел на позиции материализма. О трудностях, которые пришлось преодолеть Белинскому на путях к революционному и материалистическому мировоззрению, очень ярко сказал С. М. Киров в статье, посвященной столетию со дня рождения великого критика. Назвав Белинского «Моисеем русской общественной мысли, который вывел ее из темных лабиринтов голой абстракции на торную дорогу реализма», С. М. Киров писал: «В течение своей короткой жизни он прошел все тернии от бесплодной метафизики к научному миросозерцанию. Он поднял тот яркий светильник научного миросозерцания, который освещает путь нашему поколению. На могиле его, страстотерпца русской общественной мысли, и растет то дерево, под которым собираются жаждущие добра, красоты и справедливости».1

Вместе с Герценом Белинский создавал русскую материалистическую философию, распространяя материализм и на область эстетики. Уже наиболее проницательные современники Белинского понимали, что он был глубоко оригинальный русский мыслитель. Поэтому ошибочна созданная буржуазно-либеральной наукой концепция, согласно которой этапы идейного развития Белинского обозначались именами западноевропейских философов — Шеллинга, Фихте, Гегеля и Фейербаха. Всегда чуждый ученического подхода к науке и философии, Белинский в западноевропейской классической философии отбирал все то, что было в ней прогрессивного, и отбрасывал то, что вело к оправданию рабства и всяческого насилия над личностью.

Ошибочно и другое, многие годы распространявшееся, представление о Белинском как о «западнике». Мы знаем, что Белинский вел напряженную борьбу со славянофилами, защитниками докапиталистического патриархального строя, но Белинского нельзя причислять и к «западникам», идеализировавшим западноевропейские буржуазные порядки. Путь к подлинному подъему национальной культуры в России Белинский видел не в славянофильской «народности» и не в западническом «космополитизме», а в развертывании революционной борьбы самого народа. Признание необходимости и относительной прогрессивности капиталистического строя в России совмещалось у Белинского с острой критикой буржуазии. Он ясно понимал те ужасы и бедствия, которые капитализм несет народу.

Белинский беспощадно разоблачал отсталость крепостнической России и звал на борьбу с этой отсталостью. Он был подлинным интернационалистом и внимательно следил, в частности, за судьбами Франции, которая играла тогда роль мирового центра революционного движения. Но вместе с тем Белинский восставал против раболепного преклонения перед европейской цивилизацией и бичевал сторонников «фантастического космополитизма». Как свидетельствует один из современников Белинского, он выражал

- 39 -

уверенность в том, что «Россия лучше сумеет разрешить социальный вопрос и покончить с капиталами и собственностью, чем Европа».1 В мечтах своих Белинский видел Россию, «стоящую во главе образованного мира, дающею законы и науке и искусству, и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества» (XII, 224).2 Великая Октябрьская социалистическая революция осуществила предвидения Белинского, а он сам остался для нас живым деятелем, нашим современником.

1

Виссарион Григорьевич Белинский родился 1 июня (13 по нов. ст.) 1811 года3 в городе Свеаборге, в семье флотского лекаря. Его детские годы прошли в городе Чембаре Пензенской губернии, куда в 1816 году перевелся на службу его отец.

Одиннадцатилетнего мальчика отдали в Чембарское уездное училище, по окончании которого Белинский поступил в Пензенскую гимназию. Еще в отрочестве у Белинского определились необыкновенная самостоятельность мышления, с годами укрепившееся в нем чувство независимости и собственного достоинства — характерные черты его интеллектуального и нравственного облика.

С ранних лет Белинский сталкивался с ужасами крепостного права и помещичьего произвола. Впечатления детства и юности сформировали демократизм Белинского, ставший основой его идейных исканий. Глубокий патриотизм, вера в силу разума, страстные поиски правильной теории, направленной на переустройство общества, — вот что характеризует Белинского на всем протяжении его деятельности.

Не окончив гимназии, Белинский отправился в Москву и с осени 1829 года стал студентом Московского университета по словесному факультету. Занятия в университете, а также товарищеское общение со студентами помогли Белинскому осознать богатые жизненные впечатления и наблюдения, способствовали развитию у него критического отношения к действительности.

Важнейшим фактором в развитии мировоззрения Белинского явились освободительные традиции передовой русской общественной мысли и литературы. Юношескую драматическую повесть Белинского «Дмитрий Калинин», с ее антикрепостническим пафосом, исследователи справедливо связывают с революционными идеями книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Новейшие исследования показали, что к восприятию творчества Радищева Белинский был подготовлен еще в Пензе, где он читал и изучал передовых русских писателей XVIII века. Ко времени поступления в университет Белинский был уже широко образован.

После разгрома восстания декабристов Московский университет сделался одним из очагов передовой независимой мысли в России. В общении с университетской молодежью, в студенческих кружках Белинский

- 40 -

нашел благоприятную почву для своего идейного роста. В 1830—1832 годы Белинский участвовал в студенческом «Литературном обществе 11 нумера», где была прочитана его драматическая повесть «Дмитрий Калинин». В этой повести, отразившей реальные впечатления крепостной действительности, которую знал Белинский с детства и юности, нашли отклик революционные идеи Радищева, а также идеи и образы декабристской поэзии. Память о декабристах жила среди студентов Московского университета: о них помнили в революционном кружке Сунгурова; традиции декабристской поэзии продолжил Полежаев, с которым жестоко расправилось николаевское правительство незадолго до поступления Белинского в университет.

Белинский был разночинцем-демократом, начинавшим свою деятельность через несколько лет после восстания декабристов. Он видел, что путь, которым шли декабристы, не привел к победе, а других, новых путей борьбы с крепостническим строем нужно было еще искать. Однако идея свободы человеческой личности, завещанная декабризмом, осталась для него несокрушимой. В предисловии к «Дмитрию Калинину» Белинский говорит о назначении, судьбе человека, о его нравственном величии. К той же идее он возвращается и в «Литературных мечтаниях». «Человек всегда был и будет самым любопытнейшим явлением для человека» (I, 370), — утверждает Белинский в своей знаменитой «элегии в прозе». Не только обличением крепостничества — «гибельного права» — «одним людям порабощать своей власти волю других, подобных им существ» (I, 122), — но и всей драматической коллизией «Дмитрий Калинин» продолжает и развивает традиции декабристской поэзии. Гневный обличительный пафос сливается в драматической повести Белинского с мотивами роковой обреченности и гибели, которые опять-таки сближают «Дмитрия Калинина» с поэзией декабризма. В драматической повести Белинского объединились характерные для поэзии декабризма революционно-освободительные идеи с романтически-идеалистическими началами. Эти начала, окрашивающие, например, гражданскую поэзию Рылеева, с ее мотивами обреченности и гибели, обусловливались тем, что декабристы, как указывает В. И. Ленин, были еще страшно далеки от народа.

Продолжение и углубление освободительных идей, унаследованных от декабризма, стремление обосновать их на почве реальной действительности, поиски таких путей человеческой деятельности, которые ведут к подлинно разумному общественному строю, — все это составляло содержание исканий Белинского.

Надеясь на издание «Дмитрия Калинина», Белинский представил пьесу в цензуру. Начальство университета пришло в ужас от умонастроения автора пьесы. Нечего было и думать о напечатании произведения, признанного «безнравственным, позорящим университет» (I, 128). В сентябре 1832 года Белинский был исключен из университета — формально «по слабости здоровья» и «по ограниченности способностей», а на деле, конечно, за «неблагонадежность».

Слабость массового революционного движения в середине 30-х годов затрудняла формирование мировоззрения Белинского, тормозила его теоретическую мысль. Серьезные препятствия для дальнейшего развития освободительных идей создавала также идеалистическая философия, которая в последекабрьскую эпоху, в условиях политической реакции, получила значительное распространение в России. В плену философского идеализма оказался кружок Станкевича, с которым в 1833—1837 годы тесно связан был Белинский и из которого не случайно впоследствии вышли и славянофил

- 41 -

К. Аксаков, и либерал В. Боткин, и представитель воинствующей реакции М. Катков. Идеалистическая философия захватила и Белинского, она привела его к временным теоретическим заблуждениям, но подлинной основой всех исканий Белинского в 30-е годы было стремление обосновать и защитить освободительные идеи. Именно освободительные идеи, завещанные Радищевым и декабристами, определявшие прогрессивное развитие русской литературы, питавшие творчество Пушкина, Гоголя и Лермонтова, давали Белинскому надежную опору и ориентировку в его исканиях. Из опыта гражданской поэзии декабристов Белинский унаследовал представление о громадном общественном значении художественного слова и о миссии поэта, призванного вести борьбу со всем отживающим и способствовать развитию нового и передового в жизни.

Печататься Белинский начал еще будучи студентом университета. Первыми его печатными произведениями, опубликованными в московском журнале «Листок» 1831 года, были — стихотворение «Русская быль» и рецензия на анонимную критическую брошюру о «Борисе Годунове» Пушкина. После исключения из университета Белинский жил, пробавляясь грошовыми уроками и переводами. Положение его несколько улучшилось с весны 1833 года, когда Н. И. Надеждин привлек Белинского к сотрудничеству в «Телескопе» и «Молве». Начав с переводов и мелких рецензий, Белинский вскоре же занял в журналах Надеждина положение руководящего сотрудника по критическому отделу. В течение сентября — декабря 1834 года Белинский напечатал в «Молве» свою первую большую критическую работу «Литературные мечтания». На протяжении 1835—1836 годов были опубликованы такие значительные статьи Белинского, как «О русской повести и повестях Гоголя», «Стихотворения Алексея Кольцова», «Стихотворения В. Бенедиктова», «О критике и литературных мнениях Московского наблюдателя». С каждой новой статьей ширилась известность Белинского.

Несмотря на то, что в 1834—1836 годах Белинский в общих вопросах философии оставался на позициях идеализма, несмотря на то, что в эти годы он не выступал с прямыми обличениями феодально-крепостнической действительности, его статьи тех лет, отмеченные смелостью и оригинальностью и глубоким демократизмом, будили русскую мысль и имели огромное прогрессивное значение.

Ярко выразив в «Литературных мечтаниях» свой идеал разумного будущего, основанного на всеобщем благоденствии, Белинский настойчиво и непрестанно искал путей для осуществления этого идеала. Поэтому каждый философский вопрос превращался у него в вопрос глубокой жизненности и связывался с борьбой за права народа, с назначением и достоинством человеческой личности.

Так, в середине 30-х годов Белинский на короткое время пришел к выводу, что «идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота» (Письма, I, 123).1 Это положение развито Белинским в его статье об «Опыте системы нравственной философии» Дроздова (1836). Статье этой суждено было стать последней статьей Белинского в «Телескопе». Через месяц с небольшим журнал подвергся разгрому за напечатание в нем «Философического письма» П. Я. Чаадаева, и литературная деятельность Белинского была, таким

- 42 -

образом, насильственно прервана. Оставшись без работы, Белинский испытывал крайнюю нужду. Но его теоретические и философские искания не прекращались.

Представление о том, что идеальная жизнь есть положительная жизнь, а действительная жизнь есть призрак, было осуждено Белинским, ибо оно логически вело к пренебрежению реальной действительностью, внутренними законами ее развития. Без понимания же этих законов мечты об идеальной действительности оставались пустыми мечтами.

К осени 1837 года наступает поворот в философском развитии Белинского. Белинский пытается вступить на путь выработки исторического метода мышления. Но ему не сразу удается это. Идея закономерности исторического процесса была в эту пору понята Белинским недиалектически, вследствие чего он и счел себя вынужденным утверждать приятие действительности такой, какой она была, т. е. теоретически примириться с самодержавием. Эти ошибочные идеи Белинский развивал в течение 1837—1839 годов.

С весны 1838 года Белинский получил возможность возобновить прерванную журнальную работу. В руки его друзей перешел «Московский наблюдатель», с которым он полемизировал, когда сотрудничал в журналах Надеждина. Сделавшись органом кружка Станкевича, «Московский наблюдатель» стал журналом нового направления. Под редакцией Белинского он издавался всего один год, отразив, однако, существенно-важный момент в развитии великого критика.

Первая книжка «Московского наблюдателя» открывалась переводом «Гимназических речей» Гегеля с предисловием переводчика М. Бакунина. В предисловии торжественно провозглашалось, что «примирение с действительностью, во всех отношениях и во всех сферах жизни, есть великая задача нашего времени» (IV, 492). Программный характер носила также опубликованная в нескольких номерах журнала (1838, май, кн. 2; июнь, кн. 1 и 2) обширная статья гегельянца Рётшера «О философской критике художественного произведения», снабженная предисловием переводчика М. Каткова. В отделе художественной литературы в «Московском наблюдателе» преобладали переводы, причем на первом месте стояли Гёте и Шекспир. Переводились также стихотворения Шиллера и Гейне; значительное место было отведено переводам повестей Гофмана. В поэтическом отделе печатались стихотворения Кольцова, Клюшникова и Красова.

В «Московском наблюдателе» Белинский напечатал свыше 120 рецензий, обзоров, статей и заметок. Из числа наиболее значительных его работ назовем «Литературную хронику», намечавшую принципы новой редакции журнала и прокламировавшую отказ от всякой полемики; статью «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета»; наконец — теоретическое введение к неосуществленным статьям о Фонвизине и Загоскине. В «Московском наблюдателе» также была напечатана вторая и последняя пьеса Белинского «Пятидесятилетний дядюшка или странная болезнь», которая с успехом ставилась на московской сцене.

Развивая идеи «примирения» с действительностью, Белинский вместе с М. Бакуниным объявил борьбу французскому рационализму, материализму и атеизму. На французскую литературу Белинский обрушивается в эту пору за то, что она стремится быть выражением мнения «общества», а не вечных идей, и на французскую критику за то, что в произведениях искусства она ищет прежде всего «клеймо века не как исторического момента в абсолютном развитии человечества, или даже и одного какого-нибудь народа, а как момента гражданского и политического».

- 43 -

Вместе с М. Бакуниным Белинский в 1838—1839 годах видел художественное воплощение «разумной действительности» в поэзии Гёте. У Гёте и Шекспира, как доказывал Белинский, выражена «та же самая истина», которая составляет содержание «мирообъемлющей и последней философии нашего века» (III, 225). Еще в пору «Литературных мечтаний» Шекспир был для Белинского идеалом поэта. В 1838—1839 годах в числе «первостепенных гениев искусства» (III, 292) Белинский называет имена Омира (Гомера), Шекспира и Гёте. К этим трем именам «всеобъемлющих поэтов» Белинский вскоре присоединит и имя Пушкина.

В пору «Московского наблюдателя» теоретические взгляды Белинского на искусство и литературу вытекали из его общефилософских положений о «разумной действительности». Художественное произведение Белинский трактовал тогда как выражение одного из моментов в развитии абсолютной идеи или сознания, поскольку все идеи «суть не иное что, как одна движущаяся, развивающаяся идея бытия, которая проходит чрез все ступени, все моменты своего развития» (IV, 8).

Теоретически изолируя искусство от всех других явлений жизни, как частных, Белинский соответственно истолковывал и задачи критики. Принципы французской общественной критики, являвшейся предметом особой его неприязни в 1838—1839 годах, согласно тогдашним взглядам Белинского, могли иметь только относительное значение.

Высшим родом критики Белинский признавал тогда только философскую критику. Назначение философской критики он видел в том, чтобы изучать абсолютную идею в ее многоразличных индивидуальных воплощениях.

«Московский наблюдатель», издававшийся под редакцией Белинского, прекратил свое существование весной 1839 года.

Вскоре после этого Краевский, только что возобновивший в Петербурге издание «Отечественных записок», пригласил Белинского вести отдел критики и библиографии, предоставив ему полную самостоятельность, но поставив условием, что все статьи и рецензии в журнале будут печататься без подписи Белинского.

Со времени переезда в 1839 году в Петербург для Белинского началась новая полоса жизни и деятельности. Семь лет, с 1839 по 1846 год, Белинский работал в «Отечественных записках», являясь виднейшим сотрудником журнала и главным его вдохновителем. Именно он обеспечил «Отечественным запискам» славу лучшего журнала первой половины 40-х годов.

В 1839 году торжественно праздновалась годовщина знаменитого Бородинского сражения, вошедшего в историю как великая победа русского народа над всеевропейской диктатурой Наполеона.

Еще до переезда в Петербург Белинский написал в Москве две статьи — «Бородинская годовщина» и «Очерки Бородинского сражения». Вскоре после переезда в Петербург были написаны еще две статьи — «Менцель, критик Гёте» и «Горе от ума». В этих четырех статьях Белинский прошел весь круг «примирения с действительностью».

Первая из названных статей была написана Белинским в порядке рецензирования двух брошюр — В. А. Жуковского «Бородинская годовщина» и И. Н. Скобелева «Письмо из Бородина от безрукого к безногому инвалиду», вторая статья явилась откликом на книгу Ф. Н. Глинки «Очерки Бородинского сражения». Пафосом этих статей Белинского было осознание Бородинского сражения как исторического народного события и великого явления мировой истории. Рассмотрение этой конкретной темы Белинский

- 44 -

связал с широкой постановкой вопроса о сущности исторического процесса вообще.

Белинский совершенно самостоятельно пришел к признанию необходимости сближения с действительностью. «Так в горниле моего духа выработалось самобытно значение великого слова действительность», — с гордостью заявлял Белинский, утвердившийся в мысли, что «личное свободное стремление, не примиренное с внешнею необходимостию, вытекающею из жизни общества, производит коллизии» (Письма, I, 228, 232). К правильному пониманию того, что «самая свобода есть не произвол, но согласие с законами необходимости» (Письма, I, 173), Белинский подошел еще до знакомства с философией Гегеля. Не философия Гегеля, а русская жизнь середины 30-х годов, с ее слабостью массового революционного движения, толкнула Белинского на ложный путь «примирительных» умонастроений. Невозможность найти реальную опору для борьбы с крепостничеством и самодержавием привела Белинского к выводу, что «гражданская свобода» будто бы «должна быть плодом внутренней свободы каждого индивида, составляющего народ, а внутренняя свобода приобретается сознанием. И таким-то прекрасным путем достигнет свободы наша Россия», — заключил Белинский в письме к Д. П. Иванову от 7 августа 1837 года, опять-таки еще до знакомства с философией Гегеля (Письма, I, 92). Заблуждения и ошибки теоретической мысли Белинского, обусловленные незрелостью общественных отношений в России середины 30-х годов, были усугублены им в процессе освоения философии Гегеля.

«Примирительные умонастроения», временно захватившие Белинского, вступали в вопиющее противоречие с его революционными устремлениями. «Белинский, самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца, — писал Герцен, — проповедывал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы».1

Ложные идеи «примирения с действительностью», найдя у Белинского применение к вопросам общественной жизни и истории, вовлекли его в серьезные политические заблуждения (например статьи «Бородинская годовщина» и «Очерки Бородинского сражения», с их оправданием самодержавия), а также отрицательно сказались в его литературно-критических работах и в некоторых глубоко ошибочных оценках той поры, например в оценке «Горя от ума» Грибоедова.

Находясь в апогее своих «примирительных» умонастроений, Белинский справедливо подчеркивал самостоятельность, независимость своих критических суждений и эстетических оценок. «Когда дело идет об искусстве, — писал Белинский, — и особенно о его непосредственном понимании, или о том, что называется эстетическим чувством, или восприемлемостию изящного, — я смел и дерзок, и моя смелость и дерзость, в этом отношении, простираются до того, что и авторитет самого Гегеля им не предел» (Письма, I, 266).

В статьях о Бородинской годовщине Белинский игнорировал «идею отрицания, как исторического права»; в статье о Менцеле он пытался доказать, что и искусство не нуждается в ней. «Дело художников — созерцать „полное славы творенье“ и быть его органами, а не вмешиваться в дела политические и правительственные» (IV, 469). Белинский восставал против критиков, смотревших на поэта «как на подрядчика, которому можно заказывать в одно время — воспевать святость брака, в другое —

- 45 -

счастие жертвовать своею жизнию за отечество, в третье — обязанность честно платить долги...» (IV, 461).

Исходя из идеи «примирения с действительностью», Белинский давал в статье сравнительную оценку Гёте и Шиллера. Как и в пору «Московского наблюдателя», Гёте он превозносил, считая его творчество воплощением подлинного искусства; Шиллера, напротив, резко порицал, говоря, что его трагедии «решительно-безнравственны» (IV, 481); романы Жорж Занд характеризовались им как «один другого нелепее и возмутительнее» (IV, 461), а идеи писательницы, о всемирноисторическом значении которой Белинский будет говорить через два года, вели, по его словам, к уничтожению «священных уз брака, родства, семейственности» (IV, 462).

«Художественная точка зрения довела было меня до последней крайности нелепости», — писал Белинский Боткину (Письма, II, 232) через год после появления в печати «гадкой статьи о Менцеле», как он стал ее впоследствии называть.

1840—1841 годы были годами перелома в идейном развитии Белинского. В эти годы позиция Белинского в социально-политических вопросах, которые становятся в центре его внимания, начинает определяться как позиция революционного демократа. Переход Белинского на революционно-демократические позиции отражал дальнейшее углубление и обострение классовой борьбы вокруг вопроса о крепостном праве. Одновременно с идеологическим самоопределением Белинского оформляется, с одной стороны, группа славянофилов, с другой, — группа западников. Западничество, идеализировавшее западноевропейские буржуазные порядки, было враждебно Белинскому, равно как была чужда и враждебна ему и славянофильская идеализация российской отсталости, сводившаяся, в сущности, к признанию нерушимости устоев самодержавия.

В понимании действительности Белинский в 1840—1841 годах переходит с метафизических позиций на диалектические; как и Герцен, он начинает истолковывать диалектику, как «алгебру революции». Известное положение Гегеля он разъясняет теперь в том смысле, что «не все то действительно, что есть в действительности», что существующее действительно лишь постольку, поскольку оно необходимо, т. е. способствует, а не препятствует развитию действительности. Раскрывая революционную сущность диалектики, Белинский теперь по-новому истолковывает идею отрицания, которую раньше он считал неприменимой к законам развития общественной жизни.

Если раньше Белинский во имя «общего» требовал подчинения этому «общему» личности, то теперь живая человеческая личность выдвигается им на первый план. Одновременно с идеей личности Белинский выдвигает и обосновывает идею социализма. Он не мыслит освобождения личности вне освобождения народа.

В сентябре 1841 года Белинский писал Боткину: «Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству... Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможности? Прочь же от меня блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братиями моими!» (Письма, II, 266). Теперь лозунгом Белинского становится «социальность». «Социальность, социальность — или смерть!» — восклицает он в том же письме. Идею

- 46 -

социальности он понимает в духе утопического социализма. «Итак, я теперь в новой крайности, — это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Всё из нее, для нее и к ней. Она вопрос и решение вопроса. Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию» (Письма, II, 262).

Сочетая идею освобождения личности с идеей социализма, Белинский не сходится ни с одним из социалистов-утопистов. Их теории шли вразрез с учением об объективной закономерности исторического развития, в то время как Белинский стремился обосновывать социалистический идеал объективной логикой исторического процесса. Попытка объективного обоснования идеи социализма была сделана Белинским в статье о книге Лоренца «Руководство к всеобщей истории» (1842).

Белинский утверждал, что новый общественный строй невозможно установить мирным эволюционным путем. В связи с этим замечательно признание Белинского, что он начинает «любить человечество маратовски». (Письма, II, 247), Заявляя, что физическое и нравственное улучшение человека может быть достигнуто через «социальность», Белинский провозглашал, что «нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови... Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов» (Письма, II, 269).

С этой точки зрения Белинский заново пересматривает историю человечества. С начала 40-х годов его героями становятся «разрушители старого». Белинский приходит к убеждению, что новый общественный строй «утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной жиронды», а «обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов» (Письма, II, 305).

Все это характеризует Белинского как демократа и революционера, последовательно и решительно отстаивавшего идею отрицания, идею революционной борьбы. За исключением Герцена никто из друзей Белинского не мог разделить его взглядов и убеждений. Характерен в этом отношении спор Белинского с Грановским, который отрицательно отзывался о Робеспьере и защищал жирондистов. Разногласия между революционером и либералом здесь вскрылись совершенно отчетливо.

Эволюция общественно-политических взглядов Белинского не могла не повлечь и эволюции его философских взглядов. Стремясь к революционному преобразованию действительности, Белинский ищет для обоснования этого правильную научную теорию. В силу экономической отсталости России и неразвитости классовой борьбы Белинский не мог до конца завершить начатое им дело.

«Манифест коммунистической партии», опубликованный Марксом и Энгельсом за несколько месяцев до смерти Белинского, надо думать, остался ему неизвестен. Однако с первыми произведениями основоположников научного коммунизма Белинский был знаком. В 1845 году он читал работы Маркса («К критике гегелевской философии права» и «К еврейскому вопросу») и Энгельса («Очерки критики политической экономии»), помещенные в «Deutsche-französische Jahrbücher» («Немецко-французских ежегодниках»). Под впечатлением прочитанного 26 января 1845 года Белинский писал Герцену: «Истину я взял себе, — и в словах бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними четыре. Все это так, но ведь я попрежнему не могу печатно сказать все, что́ я думаю и как я думаю. А чорт ли в истине, если ее

- 47 -

нельзя популяризировать и обнародовать? — мертвый капитал!» (Письма, III, 87).

Белинский не мог дойти и не дошел до научного социализма и диалектического материализма, но он шел в направлении к ним, умел и в условиях царской цензуры проводить свои революционные взгляды.

В статье о «Парижских тайнах» Э. Сю (1844) Белинский дал оценку французской революции 1830 года. Противопоставляя интересы буржуазии и интересы народа, Белинский утверждал в этой статье, что народ, совершивший революцию, ничего не выиграл. В противоположность утопическим социалистам, Белинский верил в исторический разум самих народных масс, и поэтому залог будущего Франции он видел в народе.

В процессе формирования революционно-демократических взглядов Белинского перерабатывались и его эстетические воззрения, изменялись его оценки литературных явлений и фактов.

Свои философско-общественные убеждения Белинский отстаивал со всей силой присущего ему огненного темперамента, с неукротимой энергией борца. Таков был Белинский и в жизни, среди друзей. «В этом застенчивом человеке, — писал о нем Герцен, — в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура! Да, это был сильный боец!».1

В России не было еще тогда революционной партии, но Белинский не мог отказаться от «действия», от практической работы, которая способствовала бы освободительному движению.

«Что ж делать при виде этой ужасной действительности?», — спрашивал Белинский и отвечал: «Не любоваться же на нее, сложа руки, а действовать елико возможно, чтобы другие потом лучше могли жить, если нам никак нельзя было жить. Как же действовать? Только два средства: кафедра и журнал...» (Письма, II, 191—192).

Белинский осознал свои задачи и приложил все силы к тому, чтобы максимально использовать для «действия» журнал. «Отечественные записки» стали его трибуной. Здесь печатались его ежегодные критические обзоры русской литературы; здесь появились его статьи о Грибоедове, Лермонтове, о «Мертвых душах» Гоголя, о Крылове; наконец, здесь был опубликован цикл его статей о Пушкине.

О том, как воспринимались статьи Белинского передовой молодежью 40-х годов, рассказывает Герцен: «Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли „Отечественные записки“; тяжелый нумер рвали из рук в руки. „Есть Белинского статья?“ „Есть“, — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, уважений как небывало».2

Белинский смело разрушал старые кумиры и авторитеты, он с исключительной энергией боролся со всякой фальшью в литературе, с аристократическими и кастовыми тенденциями. В то же время он поддерживал и развивал прогрессивные стремления русских писателей, направляя их на путь расширения художественных интересов, на путь обращения к народу. Судьбы русской литературы Белинский не отделял от исторических путей русского народа, от путей освободительного движения.

Однако возможности журнала были для Белинского очень ограничены. Ему приходилось писать только на литературные темы, потому что политических

- 48 -

вопросов по условиям царской цензуры касаться было нельзя. Белинский вынужден был всячески скрывать и маскировать свою программу. И это приносило ему много страданий. «Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, — писал он Боткину, — а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи» (Письма, III, 184).

Поняв революционную сущность диалектики, перейдя на позиции отрицания и революционной борьбы, Белинский осудил мысль о независимости искусства от общественной борьбы. Начиная с 1840—1841 годов Белинский с каждым годом все глубже и решительнее обосновывает задачи искусства как великого орудия в освободительной борьбе. Это можно, в частности, проследить по его статьям «Стихотворения М. Лермонтова» (1841), «Разделение поэзии на роды и виды» (1841), о «Мертвых душах» Гоголя (1842), «Речь о критике А. Никитенко» (1842) и др.

Учение Белинского о реализме, выработанное в первый период его деятельности, теперь углубляется и дополняется требованиями «субъективности» и «социальности». О «субъективности» как существеннейшем принципе передового искусства Белинский впервые говорит в статье «Стихотворения М. Лермонтова».

Понятие «субъективности» для Белинского было неразрывно с понятием «социальности», с идеей отрицания, которая только и позволяла произносить суд над явлениями жизни. Белинский доказывал, что «субъективность» и связанная с ней идея отрицания были необходимыми моментами развития самой объективной действительности. Вследствие этого «субъективность» художника могла только придавать силу поэтическому изображению и углублять его. Но «субъективность» не могла мириться с «субъективизмом» как выражением ограниченности личных взглядов.

В 30-е годы в общетеоретическом плане Белинский нередко трактовал процесс художественного творчества как стихийный. Теперь Белинский приходит к выводу, что сознательное творчество не может не быть выше бессознательного. И Белинский начал боевую полемику против понимания искусства как бессознательного и иррационального проявления творческого духа. Он показывал полную несостоятельность теории «искусства для искусства».

Полемизируя с представителем идеалистической эстетики профессором А. Никитенко, Белинский заявлял, что «изящество и красота еще не все в искусстве» (VII, 302). Белинский требовал от искусства «разумного содержания, имеющего исторический смысл, как выражение современного сознания» (VII, 304). Он со всей силой подчеркивал, что «наш век» «решительно отрицает искусство для искусства, красоту для красоты» (VII, 304). Искусство как самоцель, искусство как бессознательное выражение творческого духа нашло в Белинском беспощадного противника. Идеалистическую концепцию искусства Белинский полемически воплощает в знаменитой формуле Гёте «Ich singe wie der Vogel singt» («Пою как птица»), которую высмеивает и в статье о Никитенко и в других своих критических работах. От искусства Белинский требовал сочувствия живым вопросам современности. Он доказывал, что искусство может быть великим только тогда, когда общественные тенденции станут пафосом художника. Белинский говорил, что «дать историческое направление искусству XIX века — значило гениально угадать тайну современной жизни. Байрон, Шиллер и Гёте — это философы и критики в поэтической форме» (VII, 304).

Глубину и силу искусства Белинский полагал в сознательных связях художника с современностью, с передовыми идеями общественной жизни.

- 49 -

Поэтому он и восставал против искусства как самоцели, поэтому он и высмеивал поэзию «птичьего пения». Белинский отвергал, в частности, любовную лирику, замкнутую в узкой сфере личных переживаний, равнодушную к идейной и общественной борьбе. В одной из своих рецензий 1845 года он писал: «Быть поэтом теперь значит — мыслить поэтическими образами, а не щебетать по-птичьи мелодическими звуками. Чтоб быть поэтом, нужно не мелочное желание выказаться, не грезы праздношатающейся фантазии, не выписные чувства, не нарядная печаль: нужно могучее сочувствие с вопросами современной действительности. Поэзия, которой корни находятся в прихотях, скорбях или радостях самолюбивой личности, носящейся, как курица с яйцом, с своими прекрасными чувствами, до которых никому нет дела, — такая поэзия, вместо внимания, заслуживает презрение. Всякая поэзия, которой корни не в современной действительности, всякая поэзия, которая не бросает света на действительность, объясняя ее, — есть дело от безделья, невинное, но пустое препровождение времени, игра в куклы и бирюльки, занятие пустых людей...» (IX, 353).

Итак, поэзия, согласно взглядам Белинского, должна объяснять действительность. И такую поэзию Белинский пропагандировал и отстаивал, предвосхищая одно из основных положений эстетики Чернышевского об обязанностях искусства выносить приговор изображаемой действительности.

Соответственно с изменением философско-общественных взглядов и с утверждением нового понимания искусства Белинский должен был внести существенные изменения и в свои прежние оценки литературы прошлого и современной ему литературы.

Изменилось прежде всего отношение Белинского к французской культуре, которую он отрицательно оценивал в пору своего примирения с действительностью за ее пристрастие к общественным вопросам. «Тяжело и больно вспомнить! — писал Белинский Боткину 11 декабря 1840 года. — А дичь, которую изрыгал я в неистовстве, с пеною у рта, против французов — этого энергического, благородного народа, льющего кровь свою за священнейшие права человечества, этой передовой колонны человечества au drapeau tricolore? <с трехцветным знаменем, т. е. с республиканским>» (Письма, II, 186).

Начиная с 1840—1841 годов Белинский высоко ценит французскую литературу за «социальность», т. е. за насыщенность современными общественными идеями, и в дальнейшем, на протяжении всего второго периода его деятельности, все симпатии Белинского в этом отношении на стороне французов. Особое внимание Белинского теперь привлекают имена Беранже и Жорж Занд. «Я боготворю Беранже..., — сообщал Белинский Боткину в июне 1841 года, — это апостол разума, в смысле французов, это бич предания. Это пророк свободы гражданской и свободы мысли» (Письма, II, 250).

Творчество Жорж Занд, которое Белинский осуждал в 1838—1839 годах, теперь он восторженно приветствует и видит во французской писательнице борца за раскрепощение женщины. Характерно, что заново переоценив французскую литературу, Белинский склонен отнести к французскому направлению и Байрона, который «по пафосу своей поэзии, всего родственнее Франции и всего враждебнее своему отечеству» (VIII, 136).

Байрона Белинский называл «Прометеем нашего века» и иронизировал над русскими романтиками, не понявшими английского поэта и провозгласившими его «певцом отчаяния и эгоизма» (VIII, 8). Шиллер, отвергавшийся Белинским в 1838—1839 годах за «прекраснодушие», теперь восторженно

- 50 -

характеризуется им как великий поэт гуманности, творчество которого проникнуто пафосом любви к человечеству. Прежнее противопоставление «прекраснодушного» Шиллера «объективному» Гёте Белинским не только снимается, но и резко осуждается. Он подчеркивает, что «вообще мысль — считать Шиллера ниже Гёте — и нелепа, и устарела» (XI, 282).

Не раз возвращаясь в своих статьях к поэзии Шиллера и Гёте, Белинский вплотную подходит к пониманию исторической противоречивости и двойственности их творчества.

В современной Белинскому немецкой литературе он выделяет и приветствует то направление, которое ориентируется на демократическую и революционную Францию, и в особенности творчество Гейне.

Не было ни одного сколь-нибудь значительного и важного явления мировой литературы, которое бы прошло мимо внимания Белинского. Он пристально и напряженно следит за движением передовой философско-общественной мысли в Западной Европе, за развитием западноевропейской литературы и искусства. Но в центре всех его интересов была русская жизнь и русская литература.

Защищая и обосновывая идею революционного отрицания, Белинский с каждым годом все глубже и отчетливее видел противоречие между великими возможностями русского народа или, как он выражался, между субстанциальной его основой и деспотическими формами социально-политического строя.

Задачи, которые Белинский ставил перед русской литературой, непосредственно вытекали из его общественно-политических убеждений. Он требовал от русской литературы служения делу освободительной борьбы, призывал ее подняться на уровень передовых общественных идей своего времени, быть правдивой, выражать объективные исторические интересы народа.

На протяжении всего второго периода своей деятельности Белинский защищал критическое, «отрицательное» направление в русской литературе, ниспровергая рутину и отсталость, разоблачая псевдонародную литературу, борясь с многочисленными врагами из охранительного лагеря.

Направление «Отечественных записок», а особенно, конечно, направление деятельности Белинского, не могло не вызывать вражды со стороны защитников самодержавия и феодально-крепостнического строя, со стороны идеологов старого порядка. С Белинским не только полемизировали и боролись, но его систематически травили, писали на него доносы.

Первое место в этом отношении заняли реакционно-рептильные «Северная пчела» и «Сын отечества» Булгарина и Греча, а также «Библиотека для чтения» Сенковского. Большинство статей в этих органах против Белинского и «Отечественных записок» было менее всего похоже на литературную полемику. Это была злобная травля, где площадная брань, всякого рода клевета и инсинуации переходили в прямые доносы. Белинскому же выступать против Булгарина в печати было очень трудно. Цензура, осведомленная о связях Булгарина с III Отделением, систематически вымарывала всякие выпады против него, боясь навлечь на себя гнев этого учреждения.

Белинскому пришлось бороться не только с Булгариным, но и с группой славянофилов (К. Аксаков, бр. Киреевские, Хомяков), а также с защитниками «официальной народности» Шевыревым и Погодиным, издававшими с 1841 года журнал «Москвитянин», который занял позиции, прямо противоположные позициям Белинского и «Отечественных записок».

Враждебные отношения между Белинским и Шевыревым определились еще в 30-е годы. Однако разногласия Белинского с Шевыревым в ту пору

- 51 -

шли преимущественно по линии философско-эстетической и литературно-критической, причем политический смысл разногласий Белинский тогда еще не вполне осознавал. К началу 40-х годов эти разногласия обострились, а политический смысл их раскрылся Белинскому до конца. Столкновения с «Москвитянином» начались у Белинского с первого же года издания этого журнала, причем вызов сделан был не «Отечественными записками» и не Белинским.

В 1842 году в программной статье «Взгляд на современное направление русской литературы»1 Шевырев выступил с обозрением «черной стороны» русской литературы. Он громил деятелей реакционно-рептильной журналистики — Булгарина, Греча, Сенковского и Полевого, поставив с ними в одном ряду и Белинского, который изображался в виде «неизвестного, безыменного рыцаря, в маске и забрале, с медным лбом и размашистою рукою, готового на всех и на все, и ни перед кем не ломающего шапки».2 Главное обвинение, предъявленное Белинскому, заключалось в том, что Белинский «не хочет уважать никаких преданий, не признает никакого авторитета, кроме того, который он сам возведет в это звание...».3

Под псевдонимом Петра Бульдогова Белинский ответил Шевыреву уничтожающим памфлетом «Педант» (1842). Шевырев был изображен здесь в лице Лиодора Ипполитовича Картофелина, учителя словесности, поэта и критика.

«Педант» возбудил яростное негодование против Белинского в кругах «Москвитянина» и среди славянофилов. «Удар произвел действие, превзошедшее ожидания, — сообщал Боткин Краевскому 14 марта 1842 года, — у Шевырева вытянулось лицо, и он не показывался эту неделю в обществах. В синклите Хомякова, Киреевских, Павлова, если заводят об этом речь, то с пеною у рта и ругательствами... Ужасно вопиет Киреевский: ругает Белинского словами, приводящими в трепет всякого православного, и спрашивает Грановского: „Неужели вы не постыдитесь подать Белинскому руку?“. А Грановский имел бесстыдство ответить: „Не только не постыжусь подать руку, а хоть даже и на площади перед всеми обниму его“».4

«Педантом» началась открытая непримиримая борьба Белинского с представителями «официальной народности» и славянофилами. Разногласия во мнениях между Шевыревым и Погодиным, с одной стороны, и Хомяковым, бр. Киреевскими, К. Аксаковым — с другой, не помешали всем им соединиться в борьбе против Белинского и «Отечественных записок».

Борьба приняла особо ожесточенные формы, когда в Москве по рукам были распространены стихотворные пасквили Языкова, направленные против Белинского, Грановского, Герцена и Чаадаева («К не нашим», «Послание к К. Аксакову», «Послание к П. Я. Чаадаеву»). Появление этих пасквилей по времени совпало с опубликованием статьи Белинского «Русская литература в 1844 году», посвященной развенчанию славянофильской поэзии. И хотя не все славянофилы сочувственно отнеслись к языковским пасквилям, носившим явно «доносительный» характер, отношения сторонников Белинского и славянофилов приняли исключительно враждебные формы: дело чуть не дошло до дуэли между Грановским и П. В. Киреевским;

- 52 -

Герцен и К. С. Аксаков прекратили всякие личные отношения. Белинский ответил статьей о «Тарантасе» гр. Соллогуба, где дал убийственный памфлет на одного из лидеров славянофильства — И. В. Киреевского. И позднее — в статьях «Петербург и Москва» и «Русская литература в 1845 году» — Белинский, с замечательным искусством обходя цензуру, продолжал дело разоблачения ненавистной ему славянофильской идеологии.

В своих статьях Белинский подчеркивал и раскрывал помещичье-дворянскую сущность славянофильства. Славянофилы мечтали о «желто-сафьянной эпохе» (IX, 339) потому, писал Белинский, что «желтые сафьянные сапоги доказывали, по славянскому обычаю, ...дворянское достоинство» (IX, 338). В глазах Белинского славянофилы, являвшиеся защитниками дворянских привилегий, были враждебны народу и все их слова о народе, все стремления подделаться под народность и национальность носили демагогический характер.

Белинский доказывал, что в интересах большинства угнетенного народа необходима беспощадная борьба с крепостнической действительностью. Только эта борьба и могла, по мысли Белинского, обеспечить национальную самобытность русской культуры и развитие творческих сил народа. Белинский отстаивал национальное значение Гоголя именно потому, что в обличительной бичующей силе творчества автора «Мертвых душ» он видел один из могучих факторов роста России, русского народа и его национальной культуры.

Жизнь подтвердила чаяния и прогнозы Белинского. Через несколько лет после выхода в свет первого тома «Мертвых душ» Белинский мог наблюдать реальные плоды своей борьбы за Гоголя. Гоголевское направление, разъясненное и истолкованное Белинским, теоретически расширенное и углубленное им, сделалось столбовой дорогой русской литературы 40-х годов. Как представители гоголевского обличительного направления вступили в литературу в 40-е годы Некрасов, Герцен, Тургенев, Григорович, несколько позднее Гончаров и др. Русская литература в 40-е годы пошла по пути, указанному ей Белинским и Гоголем, — по пути демократизации своей тематики, по пути все большего приближения к нуждам и потребностям общества.

Весной 1846 года Белинский ушел из «Отечественных записок». Обычно этот факт объяснялся только тем, что Краевский, издатель этого журнала, безудержно и цинично эксплуатировал Белинского, не давая ему даже минимального материального обеспечения. Все это действительно имело место. Но не только это толкнуло великого критика на разрыв с Краевским. Он ушел из «Отечественных записок» главным образом потому, что либерал Краевский всячески препятствовал развитию в журнале революционно-демократических идей Белинского, общественное значение которых колоссально выросло к середине 40-х годов, и это свидетельствовало о росте демократических сил в России.

Разрыв Белинского с Краевским неизбежно ставил вопрос о журнале, который объединил бы всю передовую литературу. Ободренный друзьями, Белинский предполагал выступить с изданием альманаха «Левиафан». В этом альманахе должны были принять участие виднейшие представители передовой литературы и науки. Альманах предполагался к выпуску осенью 1846 года, и Белинский деятельно стал собирать для него материал. Обеспечено было сотрудничество в альманахе Герцена, Некрасова, Достоевского, Кавелина и других видных литераторов того времени.

Но прежде надо было поправить здоровье, подорванное работой в «Отечественных записках». С этой целью Белинский отправился в путешествие

- 53 -

по югу России вместе со знаменитым актером М. С. Щепкиным, который ехал на гастроли в Калугу, Харьков, Николаев, Херсон, Одессу, Крым. На деле поездка эта, продолжавшаяся с мая по октябрь 1846 года, отнюдь не способствовала улучшению здоровья Белинского. Он вернулся в Петербург еще более больным, чем уехал. Но поездка по югу России произвела на Белинского большое впечатление: ему пришлось воочию утвердиться в мнении об огромной популярности его имени в России, о чем он писал Герцену еще 6 апреля 1846 года. «Я просто изумлен тем, как имя мое везде известно и в каком оно почете у российской публики: этого мне и во сне не снилось» (Письма, III, 111). Белинский был растроган и даже подавлен теми знаками внимания, которые оказывали ему на юге его многочисленные почитатели.

Вернувшись в Петербург, Белинский узнал об организации нового журнала. Панаев и Некрасов приобрели у Плетнева пушкинский «Современник», влачивший в те годы жалкое существование.

Внутриредакционные отношения в «Современнике» складывались очень сложно, но при всем том Белинский идейно возглавил журнал и стал его вдохновителем. Именно он создал в «Современнике» те боевые революционно-демократические традиции, преемниками которых были Чернышевский и Добролюбов.

Первая же книжка «Современника» за 1847 год открылась программной статьей Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года». В течение 1847 и первой четверти 1848 года Белинский напечатал в «Современнике» несколько больших критических статей программного характера («Ответ „Москвитянину“», «Взгляд на русскую литературу 1847 года» и др.), а также несколько десятков рецензий. В «Современник» Белинским передан был и весь материал, который он собрал для задуманного им альманаха «Левиафан».

«Повести у нас — объядение, роскошь; — писал Белинский Боткину, в ноябре 1847 года, — ни один журнал никогда не был так блистательно богат в этом отношении» (Письма, III, 271). При Белинском на страницах «Современника» появился ряд выдающихся произведений русской литературы. Герцен напечатал в «Современнике» роман «Кто виноват?» и повесть «Из записок доктора Крупова»; Гончаров выступил с «Обыкновенной историей»; Тургенев напечатал рассказы из цикла «Записок охотника». Ко всем этим произведениям нужно присоединить повесть Григоровича «Антон-Горемыка» и повесть Дружинина «Полинька Сакс».

Новые замечательные явления в русской литературе и выдвижение новых писательских имен Белинский связывал с ростом общественного самосознания в России. Это было осуществлением его заветных чаяний и надежд, его перспектив.

В этом свете становятся понятными то возмущение и тот гнев, с которыми обрушился Белинский на реакционную книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Эта книга была воспринята Белинским как тяжелый удар по освободительному движению.

Белинскому приходилось и раньше отмечать опасные симптомы в творчестве Гоголя. Еще в 1842 году Белинский подчеркивал недостаточность у Гоголя «интеллектуального развития, основанного на неослабном преследовании быстро-несущейся умственной жизни современного мира» (VII, 439). Он говорил об умственном аскетизме Гоголя — аскетизме, «который заставляет поэтов закрывать глаза на все в мире, кроме самих себя» (VII, 439). Белинский, однако, не ожидал, что из этих симптомов вырастут «Выбранные места из переписки с друзьями». Поэтому в своей, проникнутой

- 54 -

негодованием, рецензии на «Выбранные места» он бросал Гоголю обвинения в неискренности, что было понятно, поскольку Белинскому приходилось свою многолетнюю борьбу за Гоголя, отрицателя феодально-крепостнической России, заканчивать борьбой с самим Гоголем, ставшим на путь защиты самодержавия и крепостничества.

Весной 1847 года в состоянии здоровья Белинского произошло резкое ухудшение. По предписанию врачей он срочно должен был выехать за границу. В Зальцбрунне Белинский получил письмо от Гоголя по поводу отрицательной оценки, которую критик дал «Выбранным местам из переписки с друзьями». Гоголь пытался доказать Белинскому, что его отзыв о «Выбранных местах» продиктован личными мотивами, якобы обидами на него, Гоголя.

Чтобы рассеять недоразумение и объяснить Гоголю страшное значение того, что с ним произошло, Белинский ответил ему письмом, отправленным 15 июля 1847 года. По свидетельству П. В. Анненкова, находившегося тогда в Зальцбрунне, письмо к Гоголю смертельно больной Белинский писал в течение трех дней, причем дважды переписывал его. Белинский безусловно учитывал, что значение этого письма выйдет далеко за рамки личной переписки. В Париже, куда он направился из Зальцбрунна, Белинский прочитал копию своего письма Герцену. Тот сказал на ухо Анненкову: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его».1

Зальцбруннское письмо к Гоголю, выразившее, как отмечал Ленин, «настроение крепостных крестьян против крепостного права»,2 было действительно завещанием Белинского и итогом всей его деятельности. В этом знаменитом письме, которое после его смерти стало распространяться по России во множестве нелегальных списков, Белинский с огромной силой выразил свои революционные взгляды, заклеймив крепостничество и самодержавие.

Констатируя полный и позорный провал «Выбранных мест», Белинский предупреждал Гоголя: «И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, что у него есть будущность. Если Вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению Вашей книги!..».3 В заключение своего письма Белинский подчеркивал: «Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России...».4

В своем письме к Гоголю Белинский сформулировал ту программу минимум, за которую боролась революционная демократия в 40—50-е годы. «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: — писал Белинский, — уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть».5

- 55 -

Практическое осуществление сформулированных Белинским требований означало бы значительные достижения России на пути прогресса, серьезное облегчение участи народа. Заботой о народе, о росте его самосознания, о его судьбе пронизана вся философия истории Белинского, все его размышления о будущем. О будущем России и русского народа Белинский думал неустанно и глубоко. Он сознавал неизбежность прохождения России через стадию капитализма. И сознавая это, он отдавал себе отчет в том, что капитализм принесет народу массу новых бедствий и лишений.

Уяснению отрицательных сторон капитализма немало способствовали заграничные впечатления Белинского. В письмах к друзьям он не жалел красок для характеристики капиталистического строя, господствовавшего в Западной Европе.

В письме к Боткину из Дрездена 7 (19) июля 1847 года Белинский писал: «Что за нищета в Германии, особенно в несчастной Силезии, которую Фридрих Великий считал лучшим перлом в своей короне. Только здесь я понял ужасное значение слов: пауперизм и пролетариат» (Письма, III, 244). В другом письме к Боткину уже из Петербурга, в декабре 1847 года, делясь своими впечатлениями о Франции, Белинский замечал, что «владычество капиталистов покрыло современную Францию вечным позором...» (Письма, III, 326). И дальше, в том же письме: «...я сказал, что не годится государству быть в руках капиталистов, а теперь прибавлю: горе государству, которое в руках капиталистов, это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Для них война или мир значит только возвышение или упадок фондов — далее этого они ничего не видят» (Письма, III, 329).

В 1847 году Герцен напечатал в «Современнике» «Письма из Avenue Marigny», в которых он обрушивался на французскую буржуазию. Боткин, Грановский и другие «западники» резко осудили новое произведение Герцена. Белинский же стал на сторону Герцена, хотя и не во всем соглашаясь с ним. Белинский признавался, что он не принадлежит «к числу тех людей, которые утверждают за аксиому, что буржуазия — зло, что ее надо уничтожить, что только без нее все пойдет хорошо... Пока буржуазия есть и пока она сильна, — подчеркивал Белинский, — я знаю, что она должна быть и не может не быть. Я знаю, что промышленность — источник великих зол, но знаю, что она же — источник и великих благ для общества...» (Письма, III, 331).

В Париже Белинский встречался с М. Бакуниным и спорил с ним о путях развития России. Этот спор, о котором Белинский рассказывал в письме к Анненкову 15 февраля 1848 года, был, в известном смысле, предвестием будущих споров марксистов с народниками. В то время как воззрения М. Бакунина предвещали народнические теории, Белинский защищал взгляды, пролагавшие путь марксизму. «Мой верующий друг <т. е. М. Бакунин>, — писал Белинский Анненкову, — доказывал мне... что избави-де бог Россию от буржуази. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази» (Письма, III, 339).

Понимая историческую неизбежность капитализма в России, Белинский в силу всего сказанного не стал и не мог стать его апологетом. Глубина его понимания исторических судеб страны способствовала все более острой постановке вопроса об улучшении участи народа. В письме к Гоголю он ставит как первоначальные три требования: 1) «уничтожение крепостного права», 2) «отменение телесного наказания», 3) «введение, по возможности,

- 56 -

строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть...».1 Из этих трех задач уничтожение крепостного права, как совершенно справедливо считал Белинский, было для России основной и центральной задачей.

Белинский не оставлял надежд на возможность реформ «сверху» и внимательно следил за деятельностью назначенной Николаем I комиссии по «обеспечению положения крестьян». Но Белинский предвидел и возможность крестьянской революции. В письме к Анненкову от начала декабря 1847 года Белинский отмечал, что если вопрос о крепостном праве не будет разрешен сверху, то «тогда он решится сам собою, другим образом, в 1000 раз более неприятным для русского дворянства. Крестьяне сильно возбуждены, спят и видят освобождение...» (Письма, III, 316—317).

Призывы к борьбе с крепостничеством и самодержавием, идеи революционного переустройства общества, защита материализма и критического реализма — вот что составляло содержание статей и писем Белинского последних лет его жизни.

Последние статьи Белинского, напечатанные в «Современнике», и его письма 1847—1848 годов исполнены такой энергии мысли, одушевлены такой горячей страстью, что никак, казалось бы, нельзя было предполагать, что их автор на пороге смерти.

Поездка за границу для лечения не принесла ожидаемых результатов. К началу 1848 года Белинский уже с трудом передвигался по комнате, а последние статьи и письма ему пришлось диктовать. Когда Белинского вызвали в III Отделение, он уже физически не мог выполнить это предписание.

Измученный непосильной работой и болезнью, в лишениях и нужде, Белинский скончался 7 июня (н. ст.) 1848 года на тридцать восьмом году жизни. Управляющий III Отделением Дубельт «яростно сожалел» о смерти Белинского. «Мы бы его сгноили в крепости», — заявил он. Наступала пора необузданного реакционного террора в связи с революционными событиями на Западе в 1848 году.

После смерти Белинского имя его и литературное наследие стали запретными. В 1853 году Некрасов написал стихотворение памяти Белинского, которое могло быть напечатано только в 1855 году, после смерти Николая I.

Наивная и страстная душа,

В ком помыслы прекрасные кипели,

Упорствуя, волнуясь и спеша,

Ты честно шел к одной высокой цели:

Кипел, горел — и быстро ты угас!...

И, с каждым днем окружена тесней,

Затеряна давно твоя могила,

И память благодарная друзей

Дороги к ней не проторила...(«Памяти приятеля»).2

Имя Белинского было поднято на щит его великими преемниками Чернышевским и Добролюбовым. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский как бы заново открыл Белинского русскому

- 57 -

обществу и дал первое глубокое истолкование литературного наследия великого критика-революционера.

Чернышевский считал, что «немного найдется в нашей литературной истории явлений, вызванных таким чистым патриотизмом», как критика Белинского. «Любовь к благу родины, — писал Чернышевский, — была единственною страстью, которая руководила ею: каждый факт искусства ценила она по мере того, какое значение он имеет для русской жизни. Эта идея — пафос всей ее деятельности. В этом пафосе и тайна ее собственного могущества».1

Когда в 1859 году вышел первый том первого собрания сочинений Белинского, Добролюбов горячо откликнулся на это. «Давно мы ждали его и, наконец, дождались! — писал Добролюбов. — Сколько счастливых, чистых минут снова напомнят нам его статьи, — тех минут, когда мы полны были юношеских беззаветных порывов, когда энергические слова Белинского открывали нам совершенно новый мир знания, размышления и деятельности! Читая его, мы забывали мелочность и пошлость всего окружающего, мы мечтали об иных людях, об иной деятельности и искренно надеялись встретить когда-нибудь таких людей и восторженно обещали посвятить себя самих такой деятельности...».2

Если для Чернышевского и Добролюбова имя Белинского стало знаменем, символом служения родине и свободе, то противники революционной демократии или откровенно боролись с Белинским, или стремились представить его «мирным» деятелем, отождествляя воззрения Белинского с буржуазно-либеральными взглядами. Былые «друзья» Белинского, выступая в качестве мемуаристов, разными путями и методами развенчивали его как политического деятеля и борца. Так, Анненков открыто утверждал, например, что у Белинского будто бы «не было первых, элементарных качеств революционера и агитатора, каким его хотели прославить».3

В борьбе с влиянием Белинского буржуазно-либеральная публицистика и критика то пыталась изобразить его историческое дело законченным, а идеи его отжившими, то заявляла о слабости теоретического мышления Белинского, о недостаточности его образования и проч. и проч. В 1893—1894 годах А. Волынский выступил с циклом статей о Белинском, в которых хотел доказать, что Белинский будто бы «не был мыслителем, философом, призванным вырабатывать какие-нибудь новые идеи, раскрывать новые духовные горизонты».4 В 1913 г. Ю. Айхенвальд опубликовал злобную статью о Белинском, в которой прямо объявил его славу легендарной и ни на чем не основанной.

Вслед за Чернышевским и Добролюбовым подлинными наследниками Белинского явились революционные марксисты. Много сделал для восстановления идейного облика Белинского Г. В. Плеханов, посвятивший Белинскому несколько специальных статей. Хотя в статьях Плеханова содержатся ошибочные положения, потребовавшие пересмотра в советской критике, все же эти статьи после «Очерков гоголевского периода» Чернышевского явились большим и важным этапом в деле выяснения исторической роли Белинского как революционного мыслителя. Неопровержимыми и справедливыми являются, в частности, слова Плеханова о том, что «главнейший предмет его <Белинского> умственной работы есть отрицание

- 58 -

абстрактного, утопического идеала, стремление развить идею отрицания, опираясь на закономерное развитие самой общественной жизни».1

Великая Октябрьская социалистическая революция до конца раскрыла подлинный исторический смысл деятельности Белинского. После революции Белинский впервые предстал перед народом во всем богатстве своей мысли. Оценки Белинского, которые дал В. И. Ленин в своих работах, написанных еще до Октябрьской революции, сделались незыблемой основой для понимания всего творчества Белинского.

2

В годы «Телескопа» и «Молвы» (1834—1836) определилась общественная и литературная судьба Белинского. Именно в эти годы Белинский выдвинулся на первое место среди современных ему критиков, вызывая одобрения и похвалы в передовых кругах общества и яростные нападки представителей литературных «староверов» и реакционной печати. «Литературные мечтания» Белинского явились крупным этапом в истории русской общественной мысли и в развитии критики.

Значение этой статьи в творческой биографии Белинского исключительно велико. Теоретические вопросы о сущности и назначении литературы, о ее народности, о задачах художественной критики и многие другие вопросы, занимавшие Белинского на протяжении пятнадцати лет, — все они впервые были намечены уже в «Литературных мечтаниях». В этой своей «элегии в прозе» Белинский сделал также критический пересмотр всего прошлого русской литературы, дав тем самым первый набросок своей историко-литературной концепции.

«Литературные мечтания» нередко рассматриваются как произведение, наиболее ярко отражающее ранний идеализм Белинского. Действительно, обозрение исторических судеб русской литературы предваряется в статье рассуждениями о сущности и назначении литературы и развитием многих идеалистических философских положений. Однако некоторые из этих положений в какой-то мере преодолеваются Белинским в дальнейшем изложении.

Отвечая на вопрос, что такое литература, Белинский сначала приводит два определения. Согласно первому, «под литературою какого-либо народа должно разуметь весь круг его умственной деятельности, проявившейся в письменности» (I, 312). Согласно второму определению, под словом «литература» нужно понимать «собрание известного числа изящных произведений, то есть, как говорят французы, chefs d’oeuvre de littérature» (I, 312). Исходя из этих двух определений, вопрос о том, существует ли литература в России, может быть разрешен только в положительном смысле. Но Белинский выдвигает третье определение, которое заставляет его сделать прямо противоположный вывод. Он так определяет литературу: «...литературою называется собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и неусловленных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнию которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений» (I, 312).

- 59 -

Существование русской литературы не отделимо у Белинского от ее народности. В свою очередь вопрос о народности восходит к более общей и широкой проблеме источников и национального своеобразия русской культуры.

Основополагающее значение для всего развития русской культуры, с точки зрения Белинского, имели реформы Петра Великого. По мысли Белинского, в результате петровских реформ, «народ, или лучше сказать, масса народа и общество пошли у нас врозь. Первый остался при своей прежней грубой и полудикой жизни и при своих заунывных песнях, в коих изливалась его душа в горе и в радости; второе же, видимо изменялось, если не улучшалось, забыло все русское, забыло даже говорить русский язык, забыло поэтические предания и вымыслы своей родины, эти прекрасные песни, полные глубокой грусти, сладкой тоски и разгулья молодецкого, и создало себе литературу, которая была верным его зеркалом» (I, 329).

Итак, в результате петровских реформ, как утверждает Белинский, создалась литература, ставшая достоянием общества, которое было отделено от народа и которое не выражало его духа. С этих позиций Белинский производит пересмотр всего прошлого русской литературы и приходит к отрицательным выводам.

Характеризуя своеобразие взглядов Белинского на процесс литературного развития в России, следует особо выделить его понимание народного творчества как выражения духа народа и как основу всякого подлинного большого искусства. Именно народное творчество, воплощающее народное мировоззрение, становится у Белинского высшим мерилом его критических суждений и оценок.

Белинский потому и выступил с отрицанием русской литературы, что в ее развитии он видел отрыв от поэтического творчества народа.

Обращение к стихии народного творчества характеризует Белинского как самобытного русского мыслителя. В стремлении понять и осмыслить всю русскую литературу на основе народного творчества отчетливо выступает нерасторжимая связь Белинского с коренными национально-русскими традициями.

Стихийное и бессознательное выражение народного миросозерцания Белинский находил в творчестве Крылова, который «был народен, потому что не мог не быть народным: был народен бессознательно, и едва ли знал цену этой народности» (I, 383). Все та же бессознательная и стихийная народность, являющаяся главным свойством народного творчества, воплощена, по мнению Белинского, в творчестве Грибоедова и Пушкина.

Характерно, что Пушкин в представлении Белинского был подлинно народен только тогда, когда он «не старался быть народным» (I, 383). Напротив, сознательное обращение Пушкина к народному творчеству, стремление Пушкина овладевать разными поэтическими стилями — все это обозначало для Белинского снижение и упадок пушкинского творчества. В эпоху «Литературных мечтаний» Белинский восторженно принимает Пушкина как гениального лирика, автора «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», но вместе с тем говорит и о «закате таланта Пушкина».1

Державин и Крылов, Грибоедов и Пушкин — эти четыре имени, особо выделенные в «Литературных мечтаниях», не колеблют, однако, в глазах Белинского вывода его статьи. Белинский ограничивается риторическим вопросом: «Но могут ли составить целую литературу четыре человека, являвшиеся

- 60 -

не в одно время? И притом, разве они были не случайными явлениями?» (I, 393).

Своеобразие русской культуры Белинский рассматривает в процессе ее движения на основе развития общественных противоречий. Говоря о следствиях петровских реформ, Белинский подчеркивает социальную дифференцированность русской нации. «Надобно заметить, — говорит он, — что, как масса народа, так и общество, подразделились, особливо последнее, на множество видов, на множество степеней. Первая показала некоторые признаки жизни и движения в сословиях, находившихся в непосредственных сношениях с обществом, в сословиях людей городских, ремесленников, мелких торговцев и промышленников... Что касается до нижнего слоя общества, т. е. среднего состояния, оно разделилось в свою очередь на множество родов и видов, между коими по своему большинству занимают самое видное место, так называемые, разночинцы... Высшее же сословие общества из всех сил ударилось в подражение, или лучше сказать, передражнивание иностранцев...» (I, 329—330).

Оценивая прошлое и настоящее русской литературы, Белинский постоянно отмечает соотнесенность литературных явлений с фактами социального порядка. Характеризуя русское общество, которое пошло по пути, указанному реформами Петра, Белинский ссылается на «Недоросля», «Горе от ума», «Евгения Онегина» и другие произведения.

Все сказанное свидетельствует о том, что, наряду с идеалистическими положениями, в «Литературных мечтаниях» выступают и тенденции социального подхода к действительности. Несмотря на антиисторические выводы, понимание процесса развития русской литературы, развернутое Белинским в «Литературных мечтаниях», проникнуто историзмом, несравненно более глубоким, чем тот, который был заложен в принципах идеалистической философии. Изменение взглядов Белинского на русскую литературу определится впоследствии ростом его политического сознания, в конечном счете переходом его на революционно-демократические позиции.

«Когда же наступит у нас истинная эпоха искусства?» — спрашивает Белинский и отвечает на этот вопрос так: «...для этого надо сперва, чтобы у нас образовалось общество, в котором бы выразилась физиономия могучего русского народа, надобно, чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, взращенное на родной почве» (I, 394). Белинский настаивает на том, что России «нужна не литература, которая без всяких с нашей стороны усилий явится в свое время, а просвещение» (I, 395).

В «Литературных мечтаниях» мы не найдем революционных высказываний. Белинский в ту пору еще питал иллюзии относительно того, что правительство даст просвещение народу. И тем не менее первая статья Белинского дает основание говорить о демократических началах у молодого критика. Демократизм Белинского в «Литературных мечтаниях» выразился и в социальных материалистических тенденциях статьи, и в высокой оценке народной поэзии как первоосновы развития литературы, и, наконец, в чаяниях видеть русский народ просвещенным народом.

«Литературные мечтания» с начала и до конца пронизаны едкой иронией по отношению к современной Белинскому «торговой» литературе, с ее идейной незначительностью и фальшивым патриотизмом. «Ныне на наших литературных рынках наши неумолимые герольды вопиют громко: „Кукольник, великий Кукольник, Кукольник — Байрон, Кукольник — отважный соперник Шекспира! На колена перед Кукольником!“. Теперь Баратынских, Подолинских, Языковых, Туманских, Ознобишиных сменили гг. Тимофеевы, Ершовы; на поприще их замолкнувшей славы величаются гг. Брамбеусы,

- 61 -

Булгарины, Гречи, Калашниковы, по пословице, на безлюдьи и Фома дворянин» (I, 309).

Тот период литературы, современником и участником которого являлся Белинский, он называет смирдинским периодом — по имени известного петербургского издателя и книгопродавца, на средства которого стала издаваться «Библиотека для чтения». В 30-х годах торгово-капиталистические отношения уже властно вторгались в развитие литературы, принося ей серьезный ущерб. «Какие же гении смирдинского периода словесности? — спрашивает Белинский. — Это гг. Барон Брамбеус, Греч, Кукольник, Воейков, Калашников, Масальский, Ершов и мн. др. Что сказать о них? Удивляюсь, благоговею — и безмолвствую!» (I, 392).

Огромный вред развитию передовой общественной мысли наносила «охранительная теория», декларированная в 1832 году. Важнейшей и неотъемлемой частью «охранительной теории» являлась борьба с возникновением в России революционных идей. Все без исключения области государственной и общественной жизни были подчинены системе строжайшей правительственной опеки. Соответственной регламентации подвергались также наука и литература, журналистика и театр. И. С. Тургенев вспоминал впоследствии, что тогда «правительственная сфера, особенно в Петербурге, захватывала и покоряла себе всё».1 К середине 30-х годов, по свидетельству того же И. С. Тургенева, уже «не на Пушкине сосредоточивалось внимание тогдашней публики».2 В поэзии, в живописи, даже на театральной сцене создалась «ложно-величавая» школа официальной народности. «Произведения этой школы, — вспоминал Тургенев, — проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличению России, во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского: это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Все это гремело, кичилось, все это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа, — а час падения приближался».3

Герцен также говорил, что в 30-е годы был введен «такой род литературы, который с первого взгляда казался блестящим, но со второго подделанным». Называя имена Кукольника, Бенедиктова и Тимофеева, Герцен добавлял, что «такие цветы могли распускаться только у подножия императорского трона и под сенью Петропавловской крепости».4