- 460 -

Полежаев

1

Александр Иванович Полежаев родился 30 августа 1804 года в селе Рузаевке Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне Рузаевского района Мордовской АССР). Он был побочным сыном помещика Л. Н. Струйского и крепостной Аграфены Ивановны Федоровой, вскоре после рождения поэта получившей «вольную» и выданной замуж за саранского мещанина Ивана Ивановича Полежаева. Она умерла, когда мальчику было пять лет.

Полежаев рос в Саранске в семье Полежаева и в деревне Покрышкине в усадьбе Струйского, в обстановке безудержного крепостнического произвола (Струйский отличался исключительно жестоким обращением с крепостными). В Покрышкине Полежаев жил в лакейской избе. Первым учителем будущего поэта был самоучка, лакей Струйского Яков Андрианов.

Когда Полежаеву исполнилось десять лет, его отвезли в Москву и поместили в пансион при Московской губернской гимназии.1 Вскоре после этого Струйский был отдан под суд за то, что до смерти запорол крепостного. Полежаев перешел на попечение своего дяди А. Н. Струйского.

В 1820 году Полежаев поступил вольнослушателем в Московский университет. Будучи студентом, Полежаев испытывал тяжелую материальную нужду.

По окончании курса он, повидимому, предполагал всецело посвятить себя литературе. Но как раз в это время над ним разразилась катастрофа, предопределившая всю его дальнейшую судьбу. Катастрофу вызвала резко сатирическая поэма Полежаева «Сашка», получившая распространение в рукописных копиях.

В 1826 году в III Отделение был подан донос, в котором Московский университет изображался как рассадник политического вольномыслия, не истребленного после расправы над декабристами. В качестве примера «самых пагубных для юношества мыслей» доносчик приводил отрывки из «Сашки». По распоряжению начальства список поэмы был разыскан и доставлен Николаю I, находившемуся в то время в Москве. Царь приказал привести к нему Полежаева и, заставив его прочесть поэму вслух,

- 461 -

сказал: «Я положу предел этому разврату. Это все еще следы, последние остатки; я их искореню!».1 Николай без труда обнаружил «следы» и «остатки» декабризма в тех сатирических выпадах против полиции, церкви и прочих устоев самодержавно-крепостнического режима, которыми в изобилии была насыщена поэма.

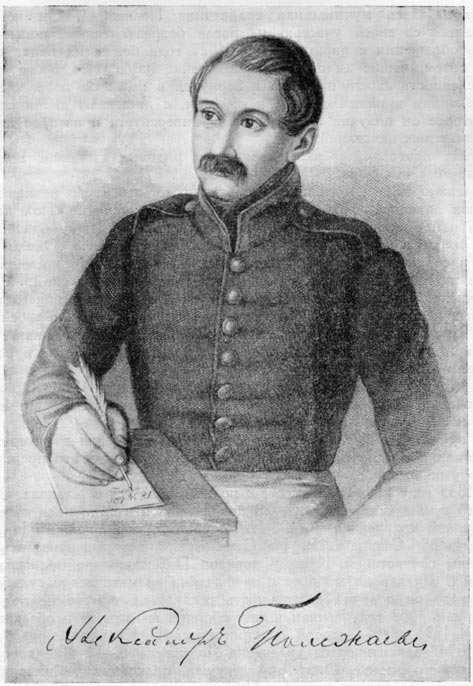

А. И. Полежаев.

Гравюра по акварели Е. Бибиковой (1834 г.).Осведомившись, каково было «поведение» Полежаева в университете, и услыхав, что «превосходнейшее», царь сказал Полежаеву: «Этот отзыв тебя спас», и приказал отдать студента в армию. Полежаев был зачислен унтер-офицером в Бутырский пехотный полк и взят начальством под бдительный надзор.

- 462 -

Так началась мучительная солдатчина Полежаева. Он не захотел примириться со своей участью и, после безрезультатных попыток письменного обращения к царю, в конце 1827 года бежал из полка в Петербург — с тем, чтобы лично подать прошение царю. По дороге он понял бессмысленность своего поступка и вернулся в полк. За побег его судили и приговорили к разжалованию в рядовые, с лишением дворянского звания, которое он получил по окончании университета и которое избавляло его от телесных наказаний.

Пункт приговора о разжаловании в рядовые Николай I дополнил словами: «без выслуги».

Полежаев впал в отчаяние. Вскоре после этого за незначительный проступок он снова был отдан под суд. Одновременно Полежаев был обвинен в причастности к антиправительственному кружку братьев Критских и в распространении запрещенных стихов Рылеева. Около года он провел в солдатской тюрьме, закованный в кандалы. Ко времени заключения в каземате относится несколько сильных стихотворений Полежаева, в том числе «Песнь пленного ирокезца» и «Песнь погибающего пловца», в которых в иносказательной форме поэт говорил о себе и о своей тяжкой участи. После тюрьмы Полежаева послали рядовым на Кавказ. Он был зачислен в Московский полк, принимавший активное участие в восстании 14 декабря 1825 года.

На Кавказе Полежаев написал поэмы «Эрпели», «Чир-Юрт» и ряд стихотворений. В своих кавказских поэмах он разоблачает английско-турецких ставленников Кази-муллу и Шамиля.

Во время службы на Кавказе Полежаева произвели в унтер-офицеры и представили к чину прапорщика. Однако Николаем I это представление не было утверждено.

В 1833 году Полежаев вместе с полком вернулся с Кавказа. Во время недолгого пребывания в Москве он познакомился и сблизился с передовой литературной молодежью — с А. И. Герценом и его друзьями Н. П. Огаревым, Н. М. Сатиным, В. И. Соколовским, которые отнеслись к нему с большим сочувствием. К тому времени Полежаев уже пользовался известностью как даровитый поэт с необычайно драматической судьбой. Еще в 1828 году он получил возможность печататься, однако не под полной фамилией. В 1832 году вышли в свет сборник его стихов и обе кавказские поэмы, в 1833 году — второй сборник стихов («Кальян»).

К 1834 году относится увлечение Полежаева Е. И. Бибиковой, отразившееся в его лирике. Отец этой девушки, полковник Бибиков, был тем самым лицом, по доносу которого Полежаев в свое время был сдан в солдаты. Теперь он счел нужным ходатайствовать за Полежаева перед шефом жандармов Бенкендорфом.

Полежаева снова представили к офицерскому чину, и снова царь не утвердил производства, так как стали известны новые «возмутительные» стихи Полежаева, в которых говорилось, что «родная страна палачу отдана» и что «Русь, как кур, передушил ефрейтор-император». В 1837 году Полежаева в третий раз представили к производству в прапорщики, но именно в это время отчаявшийся поэт жестоко запил, самовольно отлучился из полка. Его разыскали и приговорили к наказанию розгами. Наказание ускорило гибель Полежаева, давно уже больного чахоткой, полученной в подземном каземате солдатской тюрьмы. 16 января 1838 года он умер в солдатской больнице. За несколько дней до смерти он как бы в насмешку был произведен в прапорщики. Его похоронили в офицерском мундире, которого при жизни он никогда не носил.

- 463 -

2

Трагическая судьба Полежаева — талантливого поэта, продолжателя традиций революционной поэзии Пушкина и декабристов — один из сильнейших обвинительных актов николаевскому режиму, обрекавшему на гибель передовые творческие силы русской культуры.

Многие стихи Полежаева представляют собой поэтический дневник этой страшной жизни, волнующую исповедь человека, уничтоженного самодержавием. Сама личная судьба Полежаева, получившая широкий общественный резонанс, заставляла современников по особому воспринимать его творчество как полное драматической силы повествование о страдальческой жизни загубленного самодержавием поэта, но не сдавшегося и до конца жизни боровшегося с царским произволом.

Творческий облик Полежаева, действительно, не отделим от его личной судьбы. Полежаев и как поэт, и как человек, замученный самодержавием, нашел сочувственный отклик у революционных демократов. Н. А. Добролюбов с полным основанием характеризовал жизненный путь Полежаева одним из его наиболее выразительных поэтических признаний:

Но зачем же вы убиты,

Силы мощные души?

Или были вы сокрыты

Для бездействия в тиши?

Или не было вам воли

В этой пламенной груди,

Как в широком чистом поле

Пышным цветом расцвести?(«Тоска»).

Раннее творчество Полежаева (до 1826 года) проникнуто, в основном, мотивами легкого, эпикурейски-жизнерадостного отношения к жизни. Но вместе с тем уже тогда из-под его пера выходит ряд сатирических стихотворений, направленных против церковников.

Духовенство не раз подвергалось со стороны молодого Полежаева едким насмешкам. Достаточно назвать сатирическую поэму «Иман-козел» (1825), где под жадным муллой нетрудно узнать православного попа, или стихотворение «Новая беда», прямо направленное против русского духовенства, в частности — против архимандрита Фотия.

Наиболее ярко настроения молодого Полежаева выразились в поэме «Сашка» (1825), сыгравшей в судьбе автора столь печальную роль. Эта поэма нередко рассматривалась только как непристойное произведение. Но натуралистические описания разгульных похождений московских студентов — отнюдь не самое существенное в юношеской поэме Полежаева.

Поэма была демонстративным вызовом традиционной морали, показному лицемерию дворянского общества. Нравы этого общества Полежаев характеризовал в резко сатирических тонах. «Честь и чин», по утверждению Полежаева, получают в царской России лишь «дурак, алтынник, скот». В поэме подчеркнуты и атеистические убеждения героя. После «кощунственных» выпадов по адресу божественной «метафизики» Полежаев замечает о своем вольнодумном герое:

Конечно, многим не по вкусу

Такой безбожный сорванец.

Хоть и не верит он Исусу,

Но право добрый молодец!

- 464 -

В поэме сказалось презрительное отношение Полежаева к чванному барству, «большому свету», и сам герой поэмы открыто противопоставлен герою салонной литературы, светскому франту. Отсюда нарочитая грубость в описании «шалостей» Сашки, подчеркивание его несветскости («Он не был отроду бонтон»).

Автобиографичность центрального образа поэмы, недвусмысленно подчеркнутая самим поэтом («Его фамилья Полежаев»), способствовала тому, что именно начиная с этого произведения Полежаев приобретает в реакционных кругах репутацию «безнравственного» поэта. Прогрессивная русская молодежь сумела, однако, сквозь натуралистические излишества, тривиальность и напускной цинизм запрещенной поэмы разглядеть резкий протест против ханжества и лицемерия дворянского общества, обличение «презренных палачей», поработивших отчизну, и возвеличение «вольности строптивой».

Трагический образ загубленного поэта и образ его героя — «безбожного сорванца» — слились воедино в творческом восприятии Лермонтова, углубившего черты полежаевского «Сашки» в поэме с одноименным названием:

... «Сашка» старое названье!

Но «Сашка» тот печати не видал

И недозревший он угас в изгнанье.В тяжелых условиях «изгнанья» развивается дальнейшее творчество Полежаева.

Бунтарские настроения опального поэта сказались и в его обращении к сюжетам из истории древнего Рима, которые под пером Полежаева принимали антимонархическую окраску. Отголоски декабристской гражданственности звучат в поэмах «Видение Брута» (1833) и «Кориолан» (1834), как по содержанию, так и по стилю продолжающих традицию свободолюбивой, гражданской поэзии первой четверти XIX века. Для настроений Полежаева характерен мотив мужества героического республиканца, погибающего в борьбе с деспотизмом («Видение Брута»):

Шумят знамена бранной чести —

Триумвират непобедим,

И сын отваги, воин мести,

Свободный пал за падший Рим!..Как ни отчетливо сказалось в «Видении Брута» и в «Кориолане» свободолюбие Полежаева, традиционная ораторская риторичность этих поэм и условная трактовка образов как носителей злого и доброго начал делали их в эпоху 30-х годов явлением уже в известной степени устарелым.

Полежаеву суждено было сказать свое, яркое самобытное поэтическое слово в произведениях иного характера.

«Буйной и страдающей» назвал «музу» Полежаева Белинский. И действительно, протест гордой личности, гибнущей, но не сдающейся под ярмом тягостных условий, — отражение свойственной передовым людям России несокрушимой воли к борьбе против тирании самодержавия. Мечта о свободе — таков пафос лучших произведений Полежаева.

Мотивы разочарования, духовного одиночества были обычны в русской романтической поэзии 20-х годов, но Полежаев придал этим мотивам истинно драматическое и конкретно-социальное звучание. Герой его

- 465 -

поэзии — это мрачный отверженец, «член ненужный бытия», которому чуждо все, что могло бы сделать его удовлетворенным повседневной, обыденной жизнью:

Как минутный

Прах в эфире,

Бесприютный

Странник в мире,

Одинок,

Как челнок...(«Песнь погибающего

пловца», 1828).Тема разлада непонятой личности с окружающей действительностью, распространенная в романтической лирике пушкинской эпохи, в поэзии Полежаева зазвучала уже не элегическим сетованием, а воплем отчаяния:

Не расцвел — и отцвел

В утре пасмурных дней;

Что любил, в том нашел

Гибель жизни моей.(«Вечерняя заря», 1826).

Не стремление к уходу от жизненной борьбы, а трагическое ощущение того, что еще не настала пора «сладостного мщенья», — вот что определяло содержание такого рода мотива. В том же 1826 году, в стихотворении «Цепи» Полежаев говорит о своей готовности восстать на царя:

Готов!.. Но цепь порабощенья

Гремит на скованных ногах,

И замирает сталь отмщенья

В холодных, трепетных руках...Насколько лирика Полежаева была внутренне близкой передовым русским людям эпохи николаевской реакции, видно хотя бы из того, что Белинский в письме к В. П. Боткину от 9 февраля 1840 года, говоря о своих душевных страданиях, приводит цитированные выше стихи из стихотворения «Вечерняя заря» как поэтическую иллюстрацию собственных эмоций. Лаконичная, глубоко выразительная формула — «не расцвел — и отцвел» — отчетливо выразила настроения вольнолюбивой русской молодежи, пережившей разгром 14 декабря и видевшей весь смысл своего существования в борьбе за благо родины, за народное освобождение.

Протест, характерный для лирики Полежаева, сказался и в его богоборчестве. От веселого вольнодумства «Сашки» он приходит к углублению темы атеизма, развертывая душевную драму человека, отрекшегося от религиозных иллюзий («Живой мертвец», «Ожесточенный»).

Пафос протеста даже в условиях жесточайшей реакции и утверждение своего дерзающего, непокорного «я» окрашивают одно из наиболее совершенных стихотворений Полежаева «Песнь погибающего пловца» (1828).

Хотя в стихотворении Полежаева пловец и гибнет (символический и автобиографический смысл этого образа несомненен), но о его гибели говорится отнюдь не в тоне элегического сожаления, — полежаевский «пловец» не нуждается в жалости. Это — образ, воплощающий в глазах поэта силу, прежде всего беспредельные дерзания одинокого, но могучего духом героя:

На равнинах

Вод зеркальных,

- 466 -

На пучинах

Погребальных

Я скользил;

Я шутил

Грозной влагой —

Смертный вал

Я отвагой

Побеждал!..Парус белый

Перелетный,

Якорь смелый

Беззаботный,

Тусклый луч

Из-за туч,

Проблеск дали

В тьме ночей —

Заменяли

Мне друзей!Так предугадана в стихах Полежаева та дружба, «меж бурным сердцем и грозой», которая столь величаво запечатлена в лермонтовском «Мцыри».1 «Пловец» — «сокровенный сын природы, неизменный друг свободы» — не боится гибели, ибо, как ни ужасна пучина «с вечной мглой», она все же лучше «мирного брега», который навсегда остался позади. Это энергическое стихотворение Полежаева является одним из лучших образцов его поэзии, в которой нашли выражение замечательные черты русского национального характера — стойкость, мужество, преданность родине и свободе.

Тема мужества, воплощенная в «Песни погибающего пловца», приобрела еще больший героический пафос в «Песни пленного ирокезца» Здесь героем является мужественный боец, бесстрашно обрекающий себя на гибель от руки «палачей». Стихотворение насыщено героическим духом реальной борьбы с угнетателями:

Но стерплю! Не скажу ничего,

Не наморщу чела моего,

И, как дуб вековой,

Неподвижный от стрел,

Неподвижен и смел,

Встречу миг роковой...Эти строки, написанные Полежаевым в 1828 году в связи с унизительным наказанием (которое он ожидал за один из своих служебных проступков), воспринимались современниками как завуалированное обличение николаевской военщины, и эти злободневные ассоциации, несомненно, усиливали политическое звучание стихов Полежаева. Но и независимо от этого, в «Песни пленного ирокезца» заключена революционная, в широком смысле слова, энергия. Тема мужества и стойкости непобежденного борца раскрыта здесь с исключительной силой.

«Песнь пленного ирокезца» явилась одним из наивысших творческих достижений Полежаева. Освобождаясь от риторичности и цветистости, Полежаев поднялся в этом стихотворении до строгой простоты языка. О предстоящем неравном состязании с врагом он говорит, действительно, «как воин и муж». Просто и величаво сравнение отважного воина с вековым дубом, «неподвижным от стрел». Высокий гражданский пафос сочетается

- 467 -

в «Песни пленного ирокезца» со специфически полежаевской энергией стиха.

Народно-песенные мотивы играют в творчестве Полежаева большую роль, а некоторые его песни («Ахалук», «Сарафанчик») приобрели широкую известность. В ряде стихотворений Полежаев обращался к фольклорной трактовке героической темы. Так, например, в стихотворении «Узник» (1836), несмотря на некоторую его декоративность, стилизованную «народность», Полежаев сумел передать ту пламенную тоску по свободе, которая характеризует все лучшие его произведения:

Воля-волюшка драгоценная!

Появись ты мне, несчастливому...Типичен для Полежаева трагический финал, подчеркивающий безысходное одиночество удалого «молодца»:

Так, он, молодец, в четырех стенах,

Страже передал мысль любимую;

Излилась она, замерла в устах —

И кто понял грусть нестерпимую?..Гибель уже не от руки «палачей» или тюремщиков, а в результате мучительного недуга является темой одного из предсмертных стихотворений Полежаева «Чахотка». По силе реалистической обрисовки физических мучений безнадежно больного человека это стихотворение занимает совершенно особое место в русской поэзии.

3

Романтическое противопоставление гордой, страдающей личности «жалкому миру» часто переходит у Полежаева в обличительный гражданский пафос по отношению к тем современникам, которые не восставали против тирании. Так, в стихотворении «Негодование», наряду с обличением коварства любви и дружбы, звучит сетование о печальной необходимости «жизнь позорную убивать среди рабов», имеются следующие строки:

Где ж вы, громы-истребители,

Что ж вы кроетесь во мгле?

Между тем как притеснители —

Властелины на земле!Переключение из лирического в социально-политический план показательно и для стихотворения «Вечерняя заря», где личная трагедия разбитого жизнью человека сочетается с раздумьями о судьбах родной страны, которая «палачу отдана».

Также в поэме «Арестант» (1828) от размышлений о горестной судьбе и «погибшей вольности» Полежаев непосредственно переходит к страстному обличению русского самодержавия. Так в своих политических стихотворениях, направленных против «самовластья», Полежаев, выступая, как «неизменный друг свободы», подчеркивает свою связь с декабристскими идеалами. Уже в поэме «Арестант» Полежаевым дана яркая реалистическая картина военной тюрьмы, с ее грязью, смрадом, сырыми нарами, с ее буйным населением. Это уже не романтическая «темница», а подлинная николаевская «часть». Недаром о своей будущей могиле Полежаев говорит здесь в подчеркнуто сниженном тоне:

- 468 -

И нет ни камня, ни креста,

Ни огородного шеста

Над гробом узника тюрьмы...Сопоставление высокого и будничного было одной из основных особенностей поэзии Полежаева. Он настойчиво стремился противопоставить традиционным романтическим эффектам трезвую и даже нарочито грубую правду об уродливой самодержавно-крепостнической действительности.

Особенно ярко эта тенденция сказалась в обращении Полежаева к темам из кавказской жизни. Показательно в этом смысле шуточное стихотворение «Тарки» (1828). Романтический колорит в описаниях горного аула, характерный для эпигонской поэзии, в стихотворении Полежаева подчеркнуто заменен показом самых прозаических сторон жизни кавказских горцев:

Скажу не в смех;

Аул Шамхала

Похож не мало

На русский хлев.

Большой и длинной,

Обмазан глиной,

Нечист внутри,

Нечист снаружи;

Мечети с три,

Ручьи да лужи...Сам «повелитель» аула, «в большой папахе, в цветной рубахе, румян и дюж», также нимало не напоминает романтического горца.

Нарочитую насмешку над традиционной эстетизацией кавказского пейзажа и разоблачение излюбленной эпигонами романтической «экзотики» встречаем и в поэме Полежаева «Эрпели» (1830). Полемизируя со «столичным петушком», склонным к романтическим восторгам, Полежаев писал:

Не восхищался ли, как прежде,

Одним названием Кавказ?

Не дал ли крылышек надежде

За чертовщиною лететь,

Как то: черкешенок смотреть,

Пленяться день и ночь горами,

О коих с многими глупцами

По географии я знал,

Эльбрусом, борзыми конями...

... Ах, нет, мой милый!

............

Вот эти дивные картины —

Каскады, горы и стремнины...

С окаменелою душой,

Убитый горестною долей,

На них смотрю я поневоле,

И верь мне! вижу из всего

Уродство — больше ничего!Поэмы Полежаева «Эрпели» и «Чир-Юрт» (1832) содержат реалистические картины Кавказа того времени. В этих поэмах отразилось свойственное передовым людям России благожелательное отношение к кавказским народам, которым грозила участь колониального порабощения турецко-английскими захватчиками. Полежаеву совершенно чужды, конечно, те цели, которыми руководствовалось русское самодержавие по отношению к кавказским народам. В поэмах сквозит понимание того, что присоединение Кавказа к России означало для народов Кавказа возможность

- 469 -

приблизиться к высокой культуре русского народа, войти с ним в непосредственное общение. Поэт с большим сочувствием рисует мирные отношения народов:

В то время русские охотно

Желали видеть их базар.

Мирной чеченец, кабардинец,

Кумык, лезгин, койсубулинец,

И персиянин, и еврей.

Забыв вражду своих обрядов,

Пестрели здесь, как у друзей,

Красою праздничных нарядов.Полежаев мечтал о времени,

Когда воинственная лира,

Громовый звук печальных струн.

Забудет битвы и перун

И воспоет отраду мира,мечтал о счастливой стране,

Где б люди жили не врагами,

Без права силы и войны!В поэме «Эрпели» Полежаев рисует картины мирной жизни кавказских народов после присоединения Кавказа к России:

Итак, кавказские герои

В косматых шапках и плащах,

Оставя нехотя в горах

Набеги, кражи и разбои,

Свою насильственную лень

Трудом домашним заменили,

И кукурузу и ячмень

С успехом чудным разводили.Из всего этого понятно, почему в своих кавказских поэмах Полежаев с такой страстностью негодования обличает ставленника турецко-английских захватчиков Кази-муллу, который так же, как и Шамиль, натравливал кавказские народы на Россию с целью отторжения Кавказа от России. О Кази-мулле Полежаев говорит:

... сей сын обмана,

Сей гений гибели и зла,

Глава разбоя и корана,

Бич христиан — Кази-Мулла!(«Чир-Юрт»).

Кази-мулла принес кавказским народам «зло внезапное и горе», натравливая горцев на русских; он явился виновником бессмысленной гибели множества людей.

В кавказских поэмах Полежаева поэтическое повествование ведется от лица солдата, хорошо знакомого с серыми буднями николаевской России, поэтому в поле зрения поэта попал большой бытовой материал. Так, его наблюдательность и внимание к обыденной, непарадной стороне жизни сказались в том, что в «Эрпели» он дал одну из первых индустриальных картин в русской поэзии — описание завода «Брянска или Тулы»:

Где гвозди, молоты, машины

И рук искусственных пружины

В насильном действии звучат...

- 470 -

Полежаевым был введен в поэтический обиход живой образ русского солдата. Правда, тема солдатского быта не была раскрыта Полежаевым со всей широтой, но тем не менее в его поэмах звучит простой и добродушный солдатский юмор, передается живая и красочная солдатская речь. Все эти солдатские персонажи полежаевских поэм — «мушкатер», «кашевар 1-й», «кашевар 2-й» — обрисованы с большой теплотой и сочувственным интересом. Скептицизм Полежаева покидает его, когда он обращается к сборищам и беседам у котлов «завсегда словоохотных» рядовых представителей «русской рати».

Поэмы Полежаева явились заметным вкладом в развитие этого жанра русской реалистической поэзии. Жизненность, правдивость, демократическая народность, любовное изображение быта и особенностей характера простых русских людей, разговорная речь, органически включенная в повествование, простота и задушевная лиричность описания повседневной, будничной жизни, — все эти черты поэм Полежаева, несмотря на их недостатки (в частности, на свойственные им элементы натурализма), предвосхищают те особенности русской демократической поэзии, которые впоследствии нашли свое несравненно более полное выражение в творчестве революционно-демократических поэтов.

В произведениях Полежаева не только изображается солдатский быт. Его творчество впитывает в себя солдатский фольклор, и притом весьма специфический. Ведь солдаты, с которыми общался разжалованный Полежаев, это были те самые «московцы», которые были переведены на Кавказ за участие в декабрьском восстании. Если мировоззрение Герцена и Огарева формировалось под непосредственным воздействием декабристской идеологии, то рядового Московского полка Александра Полежаева не могли не затронуть те воспоминания о декабризме, которые безусловно жили в устных рассказах и песнях. Отголоском солдатского отношения к событиям 14 декабря явилась замечательная песня Полежаева «Опять нечто», напоминавшая Николаю I о 14 декабря и представляющая собой продолжение традиций агитационных песен Рылеева и А. Бестужева. Полежаев вспоминает об обмане царем тех солдат, которые поверили его обещаниям:

Много, много сулил

Ты солдатам тогда —

Миновала беда,

И ты все позабыл!Обличение николаевского режима дается здесь с точки зрения русского солдата, в лаконичных и в то же время песенно-звучных строчках:

От стальных тесаков

У нас спины трещат.

От учебных шагов

У нас ноги болят.

День и ночь наподряд,

Как волов, наповал

Бьют и мучат солдат

Офицер и капрал.Горьким упреком звучит вопрос, адресованный Полежаевым царю от имени солдатской массы:

Что же, белый отец,

Своих черных овец

Ты стираешь с земли?

Иль мы, кроме побой,

Ничего пред тобой

Заслужить не могли?

- 471 -

Песня заканчивается прямой угрозой царю — «белому отцу»:

Так умри же теперь

Православный наш царь,

Николай государь...Солдатская среда последекабрьской эпохи представляла собой звено, до известной степени связывавшее героические революционные традиции декабристского движения с народной массой. Полежаев почувствовал эту связь. В годы, когда русского солдата, овеянного героической славой 1812 года, в официозном лагере пытались представить несокрушимым оплотом самодержавной царской власти (именно здесь истоки верноподданнических «солдатских» рассказов И. Н. Скобелева и других ревнителей «официальной народности»), — Полежаев выступил выразителем того бунтарского духа, который накапливался в солдатской массе, продолжая и развивая тенденции «простонародных» «крамольных» песен Рылеева и А. Бестужева.

Полежаев с большой силой выразил в своих стихах ненависть русского солдата к николаевскому режиму. Еще в поэме «Арестант» Полежаев, рисуя солдат, арестантов Московской военной тюрьмы, показал среди них «царя решительных врагов», ругающих «царя российского». Стихия солдатского недовольства воздействовала на Полежаева и позже. И благодаря воздействию этой стихии Полежаев сумел подняться до отражения в своем творчестве недовольства народной массы. Недаром солдатская песня «Опять нечто» заключает надежду на будущее свержение «православного царя» руками солдат, руками «простого» народа.

*

В центре поэзии Полежаева стоял трагический и революционный по своему идейному содержанию художественный образ поэта-мученика, жертвы каторжной солдатчины николаевской эпохи, непосредственно связанный с личной судьбой самого Полежаева и характерный, при всей своей исключительности, для той группы разночинной демократической молодежи 20-х годов, которая, не будучи непосредственно связана с движением декабристов, испытала сильное воздействие декабристских идей и была воодушевлена чувством ненависти к самодержавию и крепостничеству.

Продолжив традиции гражданской поэзии декабристов и Пушкина, Полежаев явился одним из ранних предшественников поэзии русской революционной демократии. В лучших, наиболее самобытных произведениях Полежаева, в которых он успешно преодолевал романтические штампы, отчетливо выступают реалистические тенденции. Реализм Полежаева возник на основе тесной связи поэта с действительностью и глубокого его сочувствия к угнетенным народным массам. Стихи Полежаева, ярко изображающие бесправное солдатское житье, дают основание говорить о том, что в них нашли свое первоначальное выражение те идейно-художественные тенденции, которые впоследствии во всей своей глубине были развиты в революционно-демократическом творчестве Некрасова.

Сноски1 До самого последнего времени не было никаких документальных данных о рождении, детстве и первоначальном обучении поэта. Эти данные опубликованы в книгах И. Д. Воронина: Новые данные о Полежаеве. Саранск. 1940; А. И. Полежаев. Жизнь и творчество. Саранск, 1941.

1 А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. XII, 1919, стр. 155.

1 Вообще «буйная и страдающая» поэзия Полежаева во многом явилась близкой предшественницей творчества Лермонтова.