- 374 -

Денис Давыдов

1

Денис Давыдов оставил заметный след в русской истории — и как выдающийся военный деятель, и как талантливый поэт, и как военно-исторический писатель. Белинский, считавший Давыдова в числе «примечательнейших людей» начала XIX века, говорил, что он примечателен не только как воин и литератор, но и «как человек, как характер» (VII, 519). Действительно, это был на редкость яркий, цельный и самобытный характер, пример блестящей и разносторонней одаренности.

В народной памяти имя Дениса Давыдова неразрывно связано с событиями 1812 года. Он был одним из инициаторов и руководителей армейского партизанского движения, которое достигло в 1812 году громадных успехов и способствовало победоносному исходу Отечественной войны.

«Партизанские поиски» 1812 года прославили Давыдова на всю Европу. Но уже до того он был широко известен в России как оригинальный поэт, разрабатывавший свою собственную тему. Этой темой был военный быт, изображавшийся Давыдовым в рамках лирической автобиографии, в центре которой стоял конкретный образ героя — «воина-поэта».

Для более полного и точного понимания творчества Давыдова важно учесть некоторые обстоятельства биографического порядка.

Денис Васильевич Давыдов, родившийся 16 июля 1784 года, рос и воспитывался в профессионально-военной дворянской среде. Отец Давыдова — состоятельный помещик и бригадир, командовавший конным полком, — принадлежал к тому поколению военных людей, которое воспиталось и завоевало себе прочное общественное положение в походах Суворова. Денис Давыдов, испытывая влияние окружавшей его среды, с ранних лет проникся «суворовским духом» и не думал об иной карьере, кроме военной.

В 1798 году, при Павле I, отец Дениса Давыдова был осужден (повидимому, несправедливо) в связи с хищениями, обнаруженными в его полку, и имение его было взято в казну. Это событие повлияло на дальнейшую судьбу Дениса Давыдова: он оказался материально не обеспеченным и ощущал себя жертвой самовластного произвола Павла I.

В 1801 году Давыдов начал военную службу в Петербурге юнкером Кавалергардского полка, но вскоре же, в сентябре 1804 года, в порядке правительственной репрессии был переведен из блестящего гвардейского полка в армейский гусарский полк, расположенный в провинциальном захолустье (на Украине). Наказание было вызвано распространением в обществе стихотворений Давыдова, квалифицированных в правительственных кругах как «возмутительные».

- 375 -

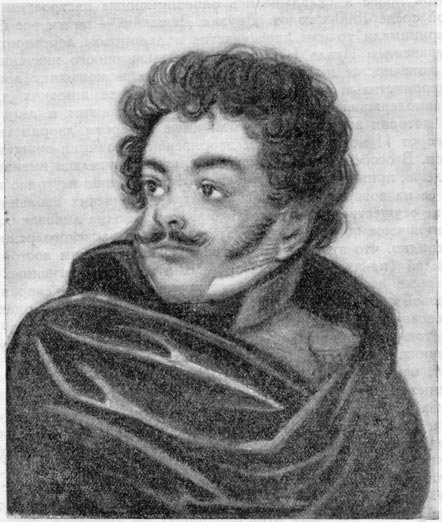

Д. В. Давыдов.

Рисунок неизвестного художника, подаренный женой

Д. В. Давыдова О. С. Павлищевой, сестре Пушкина.Эти стихи (басни и сатира), создавшие молодому гвардейскому офицеру репутацию вольнодумца, — самые ранние из дошедших до нас произведений Давыдова, если не считать совершенно незрелых стихотворных опытов. Литературные достоинства басен и сатиры Давыдова также невелики, но эти стихотворения занимают видное место в подпольной политической поэзии начала XIX века, которая выражала настроения и чаяния оппозиционной военно-дворянской среды 1800-х годов, протестовавшей против «самовластия» Павла I.

Давыдов и его ближайшие друзья той поры — офицеры гвардейских полков (среди них С. Н. Марин, А. В. Аргамаков, А. Д. Копьев, Ф. И. Толстой, кстати, все причастные к литературе) — были теснейшим образом связаны с высшими военными кругами, подвергшимися гонению и разгрому в царствование Павла I. Павел, круто истреблявший малейшие проявления «екатерининского духа», посягнул на коренные дворянские привилегии, особенно оберегавшиеся в гвардейской среде. Заслуженные генералы и офицеры ненавидели Павла и остро ощущали себя жертвами абсолютистского произвола.

- 376 -

На этой почве и складывались оппозиционные настроения в военно-дворянской среде 1800-х годов. Друзья Давыдова — почти все без исключения — принимали то или иное участие в дворцовом перевороте, связанном с устранением Павла I. Никакого революционного значения эти настроения, конечно, не имели, а знаменовали лишь конфликт аристократического дворянства и примыкавших к нему более широких дворянских групп с самодержавием, деспотически осуществлявшим в лице Павла I политику, которая затрагивала те или иные интересы дворянства.

Переворот 11 марта не принес дворянской оппозиции ожидавшихся ею результатов. В особенно невыгодном положении очутилась именно гвардейская молодежь, привлеченная вельможами к устранению неугодного монарха. Надежды ее на возвращение «златого века» дворянских «вольностей», как известно, не осуществились; как только улеглась волна ликования, всколыхнувшая дворянское общество после ликвидации павловского режима, стало вполне очевидно, что этот военно-бюрократический режим восторжествовал с новой силой (правда, в несколько иных и внешне смягченных формах). Оппозиционные настроения отдельных групп дворянства сохранили свою силу и в новой обстановке. Н. И. Греч, вспоминая о первых годах царствования Александра, писал: «Нельзя сказать, чтоб все и тогда были довольны настоящим порядком дел... порицания проявлялись в рукописных стихотворениях. Самое сильное из этих стихотворений: „Орлица, Турухтан и Тетерев“, написанное не помню кем».1

Названное Гречем стихотворение, сохранившееся во многих современных списках, с достаточными основаниями приписывается перу Дениса Давыдова и является своего рода программным документом военно-дворянской оппозиции, свидетельствующим об устойчивости ее общественно-политических настроений. Здесь прославляется Екатерина II («Орлица»), которая «любила истину, щедроты изливала, неправду, клевету с престола презирала». Павел I («Турухтан») охарактеризован в басне как «тиран» и «кровопийца»; по решению птиц-подданных он лишается «жизни и царствия», и царем избирается «Тетерев» (намек на глухоту Александра I) — в надежде, что он «пойдет стезей Орлицы». Однако

Ошиблись бедны птицы!

Глухарь безумный их —

Скупяга из скупых,

Не царствует — корпит над скопленной добычью,

И управлять другим несчастной отдал дичью.

Не бьет он, не клюет,

Лишь крохи бережет.

Любимцы ж царство разоряют,

Невинность гнут в дугу, срамцов обогащают...

Их гнусной прихотью: кто по миру пошел,

Иной лишен гнезда — у них коль не нашел.

Нет честности ни в чем, идет все на коварстве,

И сущий стал разврат во всем дичином царстве...Концовка этого стихотворения свидетельствует о радикальности политического вывода, к которому пришел поэт:

Ведь выбор без ума урок вам дал таков:

Не выбирать в цари ни злых, ни добрых петухов.Еще более откровенными были другие политические басни Давыдова — «Голова и Ноги» и «Река и Зеркало» (вторая — перевод из французского поэта Л.-Ф. Сегюра), написанные в 1803 году и распространившиеся

- 377 -

в рукописях и в устной передаче (напечатаны они были только и 1869 и 1872 годах, и то с цензурными купюрами). Басню «Голова и Ноги», в числе других «вольных» сочинений, «дышащих свободою» и «способствовавших развитию либеральных понятий», называет декабрист В. И. Штейнгель в письме-показании Николаю I (1826).1 В этой басне «Ноги», представляющие подданных царя, обращаются к «Голове», т. е. к царю, с таким, недвусмысленным предупреждением:

«А прихоти твои нельзя нам исполнять;

Да между нами, ведь признаться,

Коль ты имеешь право управлять,

Так мы имеем право спотыкаться

И можем иногда, споткнувшись — как же быть, —

Твое Величество об камень расшибить».

Смысл этой басни всякий знает...

Но должно — тс! — молчать: дурак — кто все болтает.В сатире «Сон», написанной тогда же, Давыдов задел видных представителей придворной знати.

В дальнейшем Давыдов уже ни разу не поднимался до таких острых и прямолинейных политических разоблачений, как в ранних баснях. Но известный налет оппозиционности остался во взглядах поэта до конца и своеобразно окрасил все его позднейшее творчество.

После постигшей Давыдова репрессии за ним установилась в правительственных кругах репутация «вольнодумца», человека политически неблагонадежного. Между тем он быстро изжил свое юношеское свободомыслие и, находясь в постоянном и тесном общении со многими из будущих декабристов, не нашел с ними общего языка и наотрез отказался вступить в тайное общество.

К декабристским политическим планам и проектам Давыдов относился скептически, не веря в их реальность и возможность осуществления. В 1819 году он писал о М. Ф. Орлове — одном из руководителей ранней декабристской организации «Орден русских рыцарей»: «Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть абсолютизма в России. Этот домовой долго еще будет давить ее, тем свободнее, что, расслабясь ночною грезою, она сама не хочет шевелиться, не только привстать разом». Давыдов считал, что «свободное правление» в России — дело далекого будущего, что для этого нужно вести долгую «осаду» абсолютизма и только потом, «наконец, войти в крепость и раздробить монумент Аракчеева».2

Неверие Давыдова в ближайшие перспективы освободительного движения, однако, уживалось в нем с безусловным и горячим осуждением реакционного режима аракчеевщины и, в частности, «прусской» военно-бюрократической системы, насаждавшейся самодержавием. Это осуждение питало оппозиционные настроения Давыдова до конца его жизни.

Воодушевленные суворовскими традициями, ожившими в условиях войн с наполеоновской Францией, наиболее передовые и честные из боевых офицеров русской армии не мирились с плацпарадной фрунтоманией, палочным режимом и глубочайшим невежеством военного руководства, позорившими честь армии, которая разгромила Наполеона. Объединенные ненавистью к аракчеевщине и к «пруссачеству», эти офицеры составляли сплоченную

- 378 -

группу (так называемую «русскую партию») вокруг таких выдающихся военных деятелей суворовской школы, как Кутузов, Багратион, Кульнев, Раевский, позже, в 20-е годы, — Ермолов.

Денис Давыдов был одним из виднейших представителей этой группы, ее поэтом, трибуном и «идеологом». В своих стихах, военно-мемуарных и военно-теоретических сочинениях он развернул резкую критику аракчеевщины и, тем самым, разоблачил существенные стороны современной ему социальной действительности. Преувеличивать меру и глубину этого разоблачения не следует: Давыдов расходился с политикой самодержавия по отдельным (хотя и важным) вопросам. Но вне учета этого расхождения невозможно составить полное и точное представление ни о военной, ни о литературной деятельности Давыдова, ни, в частности, о том единственном в своем роде явлении в русской поэзии начала XIX века, которое всецело связано с именем Дениса Давыдова и которое сам он называл «гусарщиной».

2

«Гусарщина», «гусарство» — одно из характернейших бытовых и психологических явлений эпохи 1800—1810 годов, когда военно-политические события, патриотический подъем, самая обстановка военного быта, — все это, по словам П. А. Вяземского, «оставило в умах следы отваги и какого-то почти своевольного казачества в понятиях и нравах». Не следует представлять себе «гусарство» только как бездумное и бесшабашное «молодечество» (хотя такие черты в нем и были). В основном оно служило своеобразной формой протеста против аракчеевщины, против всяческой мертвящей казенщины, против военной системы, проникнутой духом «пруссачества». Не случайно «гусарство», хотя бы и выражалось оно подчас в пустом озорстве, неизменно вызывало гнев Александра I, как проявление своевольства, нетерпимого в условиях строжайшего регламента и субординации.

«Гусарство» накладывало особый отпечаток не только на поведение, но и на сознание военной молодежи 1800—1810-х годов. Самое понятие «гусарство» вызывало целый комплекс ассоциаций, прочно закрепленных в восприятии современников, как некий неписанный кодекс житейских правил. Наряду с «молодечеством», составлявшим внешнюю сторону «гусарства», в нем выдвигались на первый план другие — благородные — свойства человеческой натуры: личная отвага, презрение к опасности, предприимчивость, высокое понятие о воинской чести, прямодушие, чувство товарищеской солидарности.

Денису Давыдову в его ранних стихах удалось чрезвычайно ярко выразить самый дух «гусарства», создать живописный и обобщенный образ «старого гусара» — лихого рубаки, наездника, «еры и забияки», но вместе с тем искреннего и прямодушного, чуждого пошлости, лицемерия, ханжества, низкопоклонства и условностей светского быта, воина, преданного своему долгу, воодушевленного пламенным патриотическим чувством.

Таковы знаменитые послания Давыдова к Бурцову (известному в свое время как «величайший гуляка и самый отчаянный забулдыга из всех гусарских поручиков»1):

Бурцов, ты — гусар гусаров!

Ты на ухарском коне

Жесточайший из угаров

- 379 -

И наездник на войне!

Стукнем чашу с чашей дружно!

Нынче пить еще досужно;

Завтра трубы затрубят,

Завтра громы загремят.

Выпьем же и поклянемся,

Что проклятью предаемся,

Если мы когда-нибудь

Шаг уступим, побледнеем,

Пожалеем нашу грудь

И в несчастьи оробеем...Патриотическая тема борьбы за родину резко подчеркнута в гусарских стихах Давыдова, и благодаря этому они выходят далеко за пределы узко интимной лирики на темы «гусарского веселья»:

Но коль враг ожесточенный

Нам дерзнет противустать,

Первый долг мой, долг священный —

Вновь за родину восстать...Гусарские стихи и песни Давыдова положили начало его литературной славе. Они пользовались в течение долгого времени громадной популярностью, расходились в списках по всей России (напечатаны они были только в 1832 году). «Кто в молодые годы не повторял стихов Давыдова, кто не списывал этих удалых стихов в одну заветную тетрадку? — вспоминал впоследствии один из современников. — Стихи Давыдова пленяли почти все наше военное поколение... Кто из молодых людей 20-х годов не воображал себя Бурцовым?».1

Давыдов «составил, так сказать, особенный род военных песен, в которых язык и краски ему одному принадлежат», — писал критик 20-х годов.2 Действительно, ранние стихи Давыдова были совершенно новым явлением в русской литературе, радикально отличавшимся от обычной батальной поэзии, имевшей к тому времени на русской почве уже вековую традицию.

К началу XIX века жанры военной оды и героической эпопеи стали достоянием эпигонов классицизма. Представители новой поэтической школы, — карамзинисты, — как правило, не касались батальных тем в своем творчестве (элегии и баллады Батюшкова, связанные с темами войны, и «Певец во стане русских воинов» Жуковского относятся к более позднему времени). В самом начале века один Денис Давыдов продолжил линию русской военной поэзии, но продолжил ее уже в новом направлении, решительно порвав с ее жанровыми и стилевыми традициями, закрепленными в практике одописцев XVIII века и их подражателей.

В раннем творчестве Давыдова, конечно, различимы связи с поэзией предшествовавшей эпохи, но источником этих связей были не высокие одические жанры, а «домашняя», интимная лирика конца XVIII века, образцами которой служат «анакреонтические песни» Державина и «горацианские» стихи Капниста. Не будет преувеличением сказать, что из поэтов 1800-х годов именно Давыдов дальше всех отошел от парадно-декламационного стиля и закостенелых стиховых форм классицизма. Батальный материал как таковой (описание сражений и походов и т. п.) привлекался Давыдовым крайне скупо и исключительно в бегло выписанных деталях, нужных ему для обрисовки фона, на котором развертывалась бытовая или лирическая тема.

- 380 -

Новаторство Дениса Давыдова было результатом отражения в его поэзии патриотического подъема, вызванного Отечественной войной 1812 года. В этом прежде всего и заключался секрет творческой самобытности Давыдова, неповторимости его языка и поэтических красок. Поэзия Давыдова была не просто военной, но именно «гусарской» поэзией. Давыдов явился на русской литературной почве первым поэтом, который решился писать не о самой войне, но о военном быте, о поведении и внутреннем мире русского военного человека, который в 1812 году обнаружил перед всем миром свой героизм, стойкость, мужество.

Художественная сила и своеобразие лирики Давыдова заключается в том, что она ярко рисует духовный облик русского офицера — участника великих событий, раскрывает его внутренний мир, цельный и ясный. Лирический герой Давыдова, в образе которого тщательно оттенены типические черты русского национального характера, — это военный человек эпохи наполеоновских войн, рассказывающий о себе, о своих пылких чувствах и героических поступках на присущем ему одному языке, крайне непринужденном и чуждом поэтических условностей.

Этим, в первую очередь, и объяснялся шумный успех «залетных посланий» Давыдова к Бурцеву и таких его стихотворений, как, к примеру, «Гусарский пир», в которых впервые в русской поэзии в легкой «гусарской» манере и с редким эмоциональным воодушевлением была разработана тема военного быта, со всеми его красочными и заманчивыми для молодого поколения аксессуарами — трубкой, пуншевыми стаканами, саблей, «ухарским конем», «любезными усами» и т. д. Стихи эти не предназначались Давыдовым для печати и пользовались, говоря его же словами, «рукописною или карманною славою». Это была поэзия домашняя, «распашная», не отвечающая узаконенным нормам книжной поэтики и стилистическим канонам.

Значение ранних стихов Давыдова состоит в том, что они, благодаря незаурядной талантливости автора и особенно благодаря тому, что в них был запечатлен художественно цельный, типически обобщенный образ «гусара», стали явлением не только быта, но и литературы. Ограниченность политического мировоззрения Давыдова не позволила ему подняться до широкого художественного обобщения народного патриотизма периода Отечественной войны. Именно эта ограниченность сузила его поэзию рамками «гусарской лирики», единственным представителем которой по существу он и был. Давыдов, в самом деле, сумел найти для этого жанра неповторимые язык и краски. В этом отношении характерна неудача Батюшкова, попытавшегося, в отличие от Давыдова, по-своему разработать гусарскую тему в стихотворении «Разлука» («Гусар, на саблю опираясь...», 1812—1813). Пушкин очень верно заметил по поводу этого стихотворения: «Цирлих манирлих. С Д. Давыдовым не должно и спорить» (XII, 277).

Характерное свойство поэзии Давыдова — ее автобиографичность. В центре творческого внимания Давыдова стояла проблема создания конкретного образа поэта-гусара, «певца-героя». Образ этот автопортретен. Все стихи Давыдова отличаются личным тоном и объединяются в единый лирический цикл, воспринимающийся как интимный «дневник» поэта и воина, претендующего на то, чтобы называться «одним из самых поэтических лиц русской армии» (это — автохарактеристика Давыдова).

Разумеется, как всегда, и в данном случае нельзя полностью отожествлять поэта с его лирическим героем: Давыдов решал творческую

- 381 -

проблему создания конкретного образа своего лирического героя, а не просто описывал самого себя. Личность реального Д. В. Давыдова, одного из культурнейших русских людей своего времени, автора серьезных военно-теоретических сочинений, конечно, не умещается в рамках его лирической «автобиографии». Но при всем том центральный образ его поэзии — «певец-герой» — вмещает в себя совершенно конкретное автобиографическое содержание. За этим образом стоит сам Денис Давыдов — гусар, партизан, поэт, острослов и весельчак, со всеми характерными свойствами своей богато одаренной натуры.

Созданный Давыдовым образ «певца-героя» был настолько ярок и конкретен, что стал в восприятии современников неотделим от реального образа самого Д. В. Давыдова. Именно поэтому этот образ был столь многократно дублирован в стихах, посвященных Давыдову. Другие поэты дополняли и развивали этот образ и, говоря о Давыдове, перенимали его творческую манеру. Ни один другой русский писатель начала XIX века не вызвал столько стихотворных посланий и посвящений, как Давыдов, и все они свидетельствуют об определенном аспекте восприятия Давыдова его современниками. Антология посвященных Давыдову стихов воспроизводит все тот же цельный образ «Анакреона под доломаном» с устойчивыми портретными чертами: это — «усач», «черноусый молодец», «бородинский бородач», «боец чернокудрявый с белым локоном на лбу».

Личный тон и автопортретность гусарских стихов Давыдова закреплены стилистически и интонационно. Давыдов смело индивидуализировал свой стих, присвоив ему «резкие черты неподражаемого слога» (выражение Пушкина по поводу прозы Давыдова, но превосходно характеризующее и его стихи). Работая исключительно в пределах малых жанров, культивировавшихся карамзинистами, Давыдов в то же время пренебрегал строгими законами упорядоченности словаря и образов, установленных в поэтике карамзинской школы.

В противовес языковым и стилевым принципам карамзинизма Давыдов опирался на «просторечие», широко пользовался материалом военно-профессионального языка и солдатского фольклора и выработал совершенно своеобычный, грубовато-откровенный «гусарский» жаргон и живую, очень эмоциональную разговорную интонацию, сообщавшие его стихам особую непринужденность и темпераментность. Вот несколько примеров:

Бурцов, ера, забияка,

Собутыльник дорогой,

Ради бога и... арака

Посети домишко мой!

———

Нутка, кивер на бекрень,

И — ура! Счастливый день!

———

По чарке, да на конь, без холи и затеев...

———

За тебя на чорта рад,

Наша матушка Россия!

———

Жомини, да Жомини!

А об водке — ни полслова!В стихах Давыдова в изобилии встречаются такие «низкие» и «грубые» слова и выражения, немыслимые для поэта карамзинской школы, для ревнителей салонно-аристократического стиля, как, например: девки, щи, затяжка, глотка, обомлел, хрыч и т. д. И характерно, что «подлость

- 382 -

давыдовского слога» возмущала такого ортодоксального ревнителя карамзинских традиций, как А. И. Тургенев.1

Наряду с гусарскими песнями Давыдов писал любовные элегии. Современная критика делила его творчество на два «рода» — «гусарский» и «нежный», различала в его поэзии «дух совершенно различных певцов».2 С этим можно согласиться лишь отчасти, потому что в своем раннем элегическом цикле Давыдов настойчиво стремился обновить жанр любовной элегии в том же духе «гусарщины». Любовь, равно как и воинские подвиги и кутежи, органически входила в состав лирической автобиографии «певца-героя»:

О, Лиза! сколько раз на марсовых полях,

Среди грозы боев я, презирая страх,

С воспламененною душою

Тебя, как бога, призывал

И в пыл сраженья мчал

Крылатые полки железною стеною!..(«Элегия VII»).

Элегии Давыдова отличаются столь же личным тоном, как и его гусарские песни, и это обстоятельство также наложило на них печать известной самобытности, во многом отличающей их от элегической лирики Батюшкова, Жуковского и бесчисленных их подражателей. Автопортретный образ лирического героя, в сочетании с эмоционально подчеркнутой интонацией «лирической исповеди», объединял элегии Давыдова с его «гусарщиной».

Но при всем том Давыдов отчетливо понимал, что нашел себя как поэта именно в гусарских песнях и посланиях, и признавался: «Вся гусарщина моя хороша..., но элегии слишком пахнут старинной выделкой, задавлены эпитетами, и краски их суть краски фаянсовые...».3

3

Война 1812—1814 годов принесла Давыдову всеевропейскую славу. О его подвигах писали и в России и на Западе.4 В послевоенные годы окончательно упрочилась его литературная известность в России. «Стихотворения Давыдова ловили с жадностью при их появлении. Некоторые из них вверялись крыльям периодических листков; другие, в заветных рукописных лоскутках, переходили из рук в руки, утехою молодежи и соблазном степенников».5

Однако при всем том Давыдов болезненно ощущал себя человеком обиженным и обойденным по службе. Так оно было на самом деле, ибо в официальных — правительственных и военных — кругах репутация его стояла невысоко. Запомнились вспышки юношеского либерализма, а главную роль играла при этом принадлежность Давыдова к военно-оппозиционному «ермоловскому» кругу.

- 383 -

Генерал А. П. Ермолов, герой Бородина и Кульма, а с 1816 года «проконсул Кавказа» — по должности командира Отдельного кавказского корпуса и главноуправляющего в Грузии, был знаменем военной оппозиции в 20-е годы. Давыдов, связанный с Ермоловым дружески и родственно (они были двоюродными братьями), принадлежал к числу наиболее восторженных и верных поклонников знаменитого генерала. Влияние Ермолова со всей очевидностью сказалось во всем, что говорил и писал Давыдов в зрелую пору жизни.

До конца дней Давыдов не мирился с аракчеевскими порядками в армии, с «глубоким изучением ремешков и правил вытягивания носков, равнения шеренг и выделывания ружейных приемов». Один из образованнейших офицеров русской армии, он беспощадно высмеивал поставленных во главе ее невежественных «героев» плацпарадных учений, «в коих убито стремление к образованию». Он обвинял правительство в «безмыслии», в непонимании «истинных требований века», в затрате огромных средств на развитие негодной системы военного образования. Он «не мог простить», что «родимые войска наши закованы в кандалы германизма», скорбел о «старых, но несравненно более светлых понятиях» и выражал опасения, что ему уже не удастся увидеть «эпоху возрождения России».1

За эту критику военная бюрократия упорно и последовательно мстила Давыдову. Подвиги прославленного партизана не находили должного официального признания, всячески преуменьшались, иногда вовсе замалчивались. История военной службы Давыдова есть, по существу, история непрерывных обид и утеснений со стороны высшего начальства, и, подводя итоги своей жизни, он имел право сказать, что «в течение сорокалетнего, довольно блистательного военного поприща был сто раз обойден, часто притесняем и гоним людьми бездарными, невежественными и часто зловредными...».2

При дворе о Давыдове держались, говоря его же словами, «прежних невыгодных мыслей» и не допускали выдвижения его на ответственные должности. У жандармов Давыдов находился в подозрении по части политической благонадежности; дело доходило до того, что к нему подсылали профессиональных шпионов, хотя никаких реальных оснований для политических подозрений не было. При Николае I Ермолов и «ермоловцы» попали в открытую опалу. Еще в 1823 году Давыдов был вынужден выйти в отставку, и хотя в дальнейшем, проявив настойчивость, он принимал участие в персидской и польской кампаниях 1828 и 1831 годов, — военная карьера его, по существу, оборвалась в самом зените.

В положении обойденного человека с глубоко раненным самолюбием Давыдов нашел для себя, как для писателя, две новые богатые темы. Это, во-первых, «воспоминания эпических наших войн, опасностей, славы» и, во-вторых, «злоба на гонителей или на сгонителей с поля битв на пашню». «От всего этого сердце бьется сильнее, кровь быстрее течет, воображение воспламеняется — и я опять поэт!» — пишет он П. А. Вяземскому в 1829 году.3 Эти темы Давыдов особенно широко разработал в многочисленных военно-мемуарных этюдах и очерках, частично объединенных им в цикл под заглавием «Военные записки партизана Дениса

- 384 -

Давыдова».1 Посвященные воспоминаниям о военных событиях за период с 1806 по 1831 год и включавшие в себя целую галлерею портретов выдающихся русских военных деятелей этого времени, записки Дениса Давыдова являются важным документом русской военной истории начала XIX века, одним из ее основных и драгоценных мемуарных источников. Ценность записок Давыдова заключается в их глубокой и подлинной патриотичности, в их правдивости, независимости от лживых официальных и официозных военно-исторических концепций, в критико-полемической направленности и, наконец, в очень высоких литературных достоинствах.

Воспоминания о прежних подвигах и негодование на «гонителей» позволили Давыдову заново переосмыслить свою судьбу. В записках он полон презрения к жалкой современности, которой противопоставлен «бурный, дивный век, громкий, величавый» — эпоха наполеоновских войн, «коей слава есть собственность России». Самого себя Давыдов характеризовал как одного из тех людей, кто «ознаменовал сию великую эпоху» и кого ныне «стараются предать забвению».

В форме воспоминаний об «эпических войнах» отошедшей эпохи Давыдов сводит счеты с современностью. Контрастное противопоставление старого и нового служит как бы сквозной «подтемой» его записок. Особенно подчеркнуто это в «Воспоминаниях о польской войне 1831 года», опубликование которых в цензурных условиях николаевского режима оказалось невозможным. С громадным полемическим пафосом Давыдов разоблачает здесь мнимое величие «нынешних исполинов славы» (вроде Паскевича и Дибича), противопоставляя им «истинных», «высоких» героев и вождей русской армии эпохи 1812 года.

Записки Давыдова представляют значительный интерес не только в военно-историческом, но и в литературном отношении, характеризуя Давыдова как выдающегося мастера прозаического стиля. Пушкин, как уже упоминалось, находил в прозе Давыдова «резкие черты неподражаемого слога». Белинский считал, что Давыдов «имеет полное право стоять наряду с лучшими прозаиками русской литературы» (VII, 542). А. В. Дружинин писал, что нельзя не увлечься «... манерой и языком Давыдова, картинностью его характеристик, энергической сжатостью его рассказов, мастерским, совершенно своеобразным изображением его начальников и друзей, врагов и помощников» (VII, 646). Действительно, в своей прозе, как и в стихах, Давыдов выработал вполне самобытную, остроумную, живую, темпераментную или, как говорили его современники, «огненную» манеру письма, имеющую, впрочем, свой литературный генезис (например: «Наука побеждать» Суворова, приказы Кульнева и Ермолова).

Военно-мемуарные этюды и очерки Давыдова, подобно его стихам, воспринимаются как лирическая автобиография с автопортретным образом героя. Давыдов весьма искусно строил свой мемуарный цикл как интимный дневник воина, раскрывающий не только картину исторических событий, но и внутренний мир чувств и переживаний участника этих событий. В «Замечаниях на некрологию Н. Н. Раевского» (написанную Д. Бутурлиным) Давыдов отметил как недостаток ее, что Раевский «представлен... только на коне, в дыму битв и с гласом повелительным», тогда как хотелось бы видеть его «душу». «Мы ищем человека, и видим в некрологии одного храброго и искусного генерала..., — говорил Давыдов. — Вообще нельзя довольно надивиться жалкому обыкновению... биографов нашего времени, представляющих знаменитых вождей не иначе, как

- 385 -

в мундирах, застегнутых на все крючки и пуговицы» (III, 1893, 109—111).

Себя самого Давыдов представил читателю не в парадном мундире, а в партизанском чекмене нараспашку. Герой его дневника — не только воин, но и человек, показанный в своей интимной жизни, человек, одинаково сильно чувствующий и великое и смешное, и веселое и грустное. В состав интимного дневника естественно и закономерно входит не только тема «подвига», но и тема «чувства». Обе эти темы свободно и гармонически сочетаются в образе героя, наделенного «сильным характером с отменною чувствительностью, умом проницательным, точным — с кротостью неподдельною». Чувствительность была в стиле эпохи и нисколько не противоречила цельности и жизненной конкретности образа героя-партизана. Поэтому, всячески поэтизируя «прелесть отважного предприятия» и «возвышенную цель подвига», Давыдов в своих записках уделяет место и «трогательным происшествиям», и любовным переживаниям, и интимно-бытовым сценам.

Отсюда же — все стилевые качества военной прозы Давыдова. Дневник, естественно, не может быть изложен слогом реляции или сухого исторического повествования. Проза Давыдова замечательна своим живым разговорным строем, непринужденным и легким языком. Прослеживая процесс обогащения русского литературного языка начала XIX века элементами повседневно-бытового «просторечия», безусловно нужно учитывать и опыт творческой работы Давыдова в области прозы. В частности, устанавливаются отчетливые связи между прозой Давыдова, с одной стороны, и прозой Пушкина и Лермонтова — с другой.

Важно отметить, что проза Давыдова имела своим стилевым источником его устные рассказы. По единодушным свидетельствам современников, он был отличным рассказчиком, уснащавшим свою речь острыми словечками, каламбурами и выражениями, заимствованными из специфически военного фольклора. При этом Давыдов широко разнообразил свою прозаическую манеру, применяя к тематическому содержанию рассказа в каждом отдельном случае соответствующее стилевое выражение.

В 10-е годы уже возникло в русской литературе понятие о специфическом «солдатском слоге». Так, например, Федор Глинка в послесловии к книжке «Подарок русскому солдату» (1818) писал: «... я старался, сколько мог, придерживаться говорки солдатской, которой наслышался в походах и в лагерях от самих же солдат... А кто первый сотворил у нас быстрый (как скорый марш), легкий, живой и сильный солдатский слог? Суворов, великий Суворов! Его тактика написана истинно солдатским слогом. Зато солдаты знали и твердили ее наизусть, как любимую сказку или песню» (131—132).

В бытовых сценах Давыдов часто применял эту фольклорную в своей основе «солдатскую говорку» (и нужно сказать, более искусно, нежели Ф. Глинка). В описании батальных сцен она оказывалась неуместной и заменялась другим, соответствующим назначению, слогом, никогда не впадавшим, впрочем, в напыщенность, но отличавшимся, говоря словами самого Давыдова, «мужественной силой и энергической простотой». Вот характерный пример (речь идет о героическом отступательном марше дивизии генерала Неверовского): «Я помню, какими глазами мы увидели эту дивизию, подходившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом трудов и кровью чести! Каждый штык ее горел лучом бессмертия!».1

- 386 -

Современники высоко оценили литературные достоинства прозы Давыдова. П. А. Вяземский в рецензии на Давыдовский «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона», отмечая самобытность стиля Давыдова, рассматривал его слог как язык мысли («язык политический, язык военный»), находящийся еще только в процессе своего формирования. «Новые побеги в области мыслей, — писал Вяземский, — требуют часто и нового порядка. От них книжный синтаксис, условная логика частного языка могут пострадать, но есть синтаксис, но есть логика общего ума..., и они часто оправдывают и признают произвольные покушения дерзости счастливой...».1

Вяземский засвидетельствовал, насколько сильное впечатление производила военная проза Давыдова на его современников: «Мне случилось слышать чтение Дневника Давыдова в кругу молодых офицеров: надобно было видеть, какое действие производили на них описания битв и дел Давыдова: они восклицали вместе с ним, горели нетерпением вступить в след его; я сам, мирный житель отечественных полей, увлекаем был непреоборимым порывом поэзии, горящей в словах, в выражениях Давыдова!».2

Темы воспоминаний об эпических войнах и «злобы на гонителей» были разработаны Давыдовым также и в ряде стихотворений 1825—1836 годов. Кстати сказать, именно в эти годы Давыдов, с самого начала принявший позу поэта-дилетанта, «не ищущего авторского имени»,3 тесно сближается с профессиональными литературными кругами, активно сотрудничает в периодической печати (и как прозаик и как поэт), издает в 1832 году сборник стихотворений. Ближайшее дружеское и литературное окружение Давыдова в эту пору составляли старые «арзамасцы» — Вяземский, Жуковский, Пушкин — и писатели, примыкавшие к ним: Баратынский, Языков. Давыдов был участником всех журнальных начинаний писателей этого круга («Литературная газета» и др.) и ближайшим сотрудником пушкинского «Современника».

В позднем поэтическом творчестве Давыдова элегическая струя, приняв отчасти новое направление, решительно разошлась с «гусарской». В любовной лирике Давыдова 20—30-х годов почти без остатка растворились «резкие черты неподражаемого слога», столь ценившиеся в Давыдове Пушкиным. Эти стихи ничего не прибавляют к поэтической индивидуальности Давыдова, и если бы его литературное наследие исчерпывалось только ими, он остался бы в истории русской поэзии на правах талантливого эпигона, автора совершенных по форме, но подражательных элегий, песен, романсов и мадригалов.

Но темы воспоминаний и негодования позволили Давыдову развернуть на новом материале (более широком, нежели в ранних стихах) наиболее сильные стороны своего дарования. При этом Давыдов использовал опыт своей творческой работы над «гусарщиной». В его стихах снова появляется образ «старого гусара». Полностью сохранив позу «певца-героя», Давыдов вместе с тем существенно изменил интонационный строй своей лирической автобиографии: прежний легкий «гусарский» стих проникся сатирической энергией. Существенно изменился и самый портрет героя. Это уже не лихой и бездумный «ера и забияка», но заслуженный

- 387 -

и постаревший воин, отторгнутый от живого дела, прославленный партизан, чью судьбу «попрали сильные»:

Давно ль под мечами, в пылу батарей

И я попирал дол кровавый,

И я в сонме храбрых, у шумных огней,

Наш стан оглашал песнью славы?..

Давно ль... Но забвеньем судьба меня губит,

И лира немеет, и сабля не рубит.(«Зайцевскому, поэту-

моряку», 1828).1Всецело в духе заново осмысленной «гусарщины» выполнены бытовые и сатирические стихи Давыдова, написанные в конце 20-х и в 30-е годы: «Полу-солдат», «Гусарская исповедь», «Голодный пес», «Челобитная», эпиграммы.

Особое место в творческом наследии Давыдова занимает самое последнее и одно из самых известных его произведений — «Современная песня» (1836). В этом стихотворном памфлете Давыдов с отчетливо консервативных позиций выступил против передовой общественности 30-х годов. «Современная песня» пользовалась громадной популярностью. Стоило только произнести первую строчку, «как слушатели подхватывали продолжение и дочитывали пьесу до конца, при единодушном смехе», — вспоминал современник (А. Д. Галахов).2 Полемическая острота памфлета усугублялась еще благодаря тому обстоятельству, что Давыдов имел в виду определенных лиц, хорошо известных московскому обществу.

Но «Современная песня», вопреки своей общей реакционно-националистической направленности, не только осталась в русской поэзии как памятное произведение, но и приобрела в высшей степени интересную судьбу.

Выступая против «новых людей» и «новых понятий», Давыдов вместе с тем дал в «Современной песне» замечательно острую разоблачительную характеристику дворянского «либерализма», служившего маской для отъявленных крепостников:

Всякий маменькин сынок,

Всякий обирала,

Модных бредней дурачок,

Корчит либерала...А глядишь: наш Мирабо

Старого Гаврило

За измятое жабо

Хлещет в ус, да в рыло.А глядишь: наш Лафает,

Брут или Фабриций

Мужиков под пресс кладет

Вместе с свекловицей...Здесь памфлетно-сатирическая сила Давыдова позволила ему подняться до очень верного и глубокого художественного обобщения, и, конечно, не случайно эти стихи, соответственно переосмысленные, многократно применялись впоследствии представителями радикально-демократического

- 388 -

и революционного движения в их борьбе с либералами.

«Современная песня» была последним стихотворным произведением Давыдова. В 1838 году Николай Полевой писал о нем в письме к брату: «... два утра просидел я с Денисом Давыдовым, который стареет ужасно и живет в прошедшем или, лучше сказать, в одном: 1812 годе и Наполеоне».1 Вскоре, 22 апреля 1839 года, Давыдов умер.

4

Денис Давыдов, писавший в эпоху расцвета русской поэзии, в условиях очень высокой поэтической культуры, сумел занять в ряду поэтов начала XIX века достаточно видное и вполне самостоятельное место.

Пушкин отдавал должное творческой самобытности Давыдова. «Он дал мне почувствовать, что возможно быть оригинальным», — сказал Пушкин.2 Также признавался Пушкин, что в некоторых стихах он старался подражать Давыдову, «приноравливался к его слогу» и «усвоил себе его манеру навсегда».3 В своих стихотворных обращениях к Давыдову Пушкин явно воссоздавал его «гусарскую» манеру, тщательно воспроизводил и словарь и общую тональность его лирики.

Все типические черты самобытной манеры Давыдова были обусловлены глубоко присущим ему представлением о поэтическом творчестве, как о стихийно-страстном состоянии «энтузиазма», «душевного восторга» и «воспламененного воображения». «Нет поэзии в безмятежной и блаженной жизни! — утверждал Давыдов. — Надо, чтобы что-нибудь ворочало душу и жгло воображение». Для достижения этой цели Давыдов применял соответственные средства поэтического выражения.

Стихотворная техника Давыдова (в лучших его вещах) заслуживает внимания. А. Бестужев-Марлинский с похвалой отмечал, что «слог партизана-поэта быстр, картинен, внезапен».4 Вяземский сравнивал «пылкий стих» Давыдова с пробкой, «рвущейся в потолок», и с «хладным кипятком» шампанского, брызжущим из бутылки (впрочем, эти ассоциации говорят и о социальной специфике восприятия этой поэзии). Языков следующими словами характеризовал Давыдовский стих:

... стих могучий,

Достопамятно-живой,

Упоительный, кипучий,

И воинственно-летучий,

И разгульно-удалой.(«Давыдову»).

Все эти оценки, несмотря на их несколько условный характер, правильно подчеркивают особую темпераментность и экспрессивность творческой манеры Давыдова: энергию стиха, смелое обращение со словом, не менее смелое сочетание образов, афористичность и каламбурность,

- 389 -

действительно «разгульно-удалые» ритмические ходы и «воинственно-летучую» стремительность стихового темпа.

Талантливость Дениса Давыдова, яркий национальный колорит его творчества, самобытность его языка и «красок», конкретность созданного им образа «старого гусара», элементы реалистического стиля в его поэзии, энергичный, экспрессивный стих, — все это объясняет высокую оценку, данную его творчеству Белинским: «Давыдов, как поэт, решительно принадлежит к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии... Талант Давыдова не великий, но замечательный, самобытный и яркий...» (VII, 541).

СноскиСноски к стр. 376

1 Н. И. Греч. Записки о моей жизни. Л., 1930, стр. 329.

Сноски к стр. 377

1 Общественные движения в России в первой половине XIX века, т. I, Декабристы. СПб., 1905, стр. 490.

2 Письмо к П. Д. Киселеву от 15 ноября 1819 года. Сочинения Д. В. Давыдова, т. III, СПб., 1893, стр. 233, 234, с дополнениями (по рукописи), приведенными в статье Н. Дружинина «Социально-политические взгляды П. Д. Киселева» (Вопросы истории, 1946, № 2—3, стр. 44).

Сноски к стр. 378

1 С. П. Жихарев. Записки современника, т. I. М. — Л., 1934, стр. 122.

Сноски к стр. 379

1 В. Р. Зотов. Литературная газета. 1848, № 11, стр. 167.

2 П. А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. I. СПб., 1885, стр. 182.

Сноски к стр. 382

1 Остафьевский архив, т. IV, СПб., 1899, стр. 71.

2 Полярная звезда на 1823 год, стр. 27—28; Московский телеграф, 1832, ч. 46, № 13, стр. 79.

3 Письма поэта-партизана Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. Старина и новизна, кн. 22, 1917, стр. 44.

4 О военной деятельности Давыдова, участвовавшего в восьми боевых кампаниях начала XIX века, и об общественной оценке этой деятельности см.: В. Жерве. Партизан-поэт Д. В. Давыдов. СПб., 1913; Вл. Орлов. Денис Давыдов. М., 1940.

5 Телескоп, 1832, ч. XI, отд. 5, стр. 501.

Сноски к стр. 383

1 Д. Давыдов. Военные записки. 1940, стр. 358, 360.

2 Там же, стр. 16.

3 Письма поэта-партизана Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. Старина и новизна, кн. 22, 1917, стр. 39.

Сноски к стр. 384

1 См. новейшее их издание (Д. Давыдов. Военные записки, М., 1940), воспроизводящее подлинный текст Давыдова.

Сноски к стр. 385

1 Д. Давыдов. Военные записки. 1940, стр. 27.

Сноски к стр. 386

1 Московский телеграф, 1825, ч. III, № 12, стр. 255.

2 Там же, № 10, стр. 159.

3 См. автобиографию Давыдова, написанную в третьем лице, в издании: Денис Давыдов, Стихотворения, изд. «Советский писатель», Л., 1950, стр. 1—16.

Сноски к стр. 387

1 Ср. элегию «Бородинское поле», 1829.

2 Отечественные записки, 1849, т. 62, отд. V, стр. 52.

Сноски к стр. 388

1 К. А. Полевой. Записки. СПб., 1888, стр. 440.

2 М. В. Юзефович. Из памятных заметок. Русский архив, 1874, кн. II, № 9, стр. 732.

3 П. П. Вяземский. А. С. Пушкин по документам Остафьевского архива..., СПб., 1880, стр. 71.

4 Полярная звезда на 1823 год, стр. 27.