- 159 -

ПУШКИН

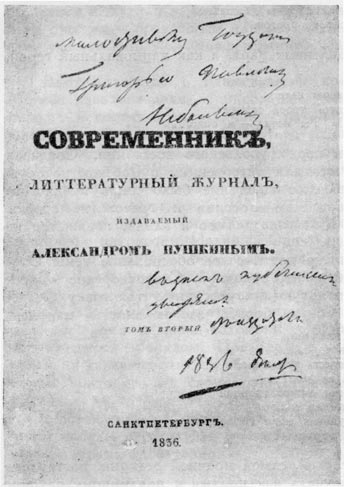

- 160 -

- 161 -

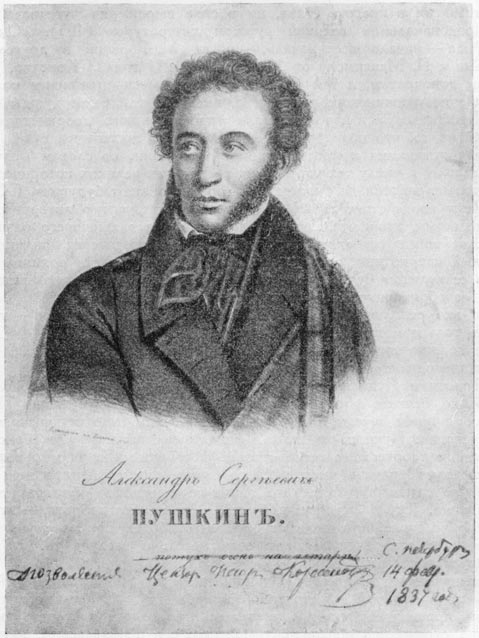

Именем величайшего русского национального поэта Александра Сергеевича Пушкина обозначена целая эпоха в истории передовой русской культуры. Пушкин — родоначальник новой русской литературы, основоположник современного русского литературного языка. В своем творчестве, пронизанном страстным патриотизмом и свободолюбием, он отразил подъем национального самосознания русского народа периода Отечественной войны 1812 года и декабристского освободительного движения.

В произведениях Пушкина поставлены острейшие вопросы общественно-политического развития его времени, гневно осуждены социальные порядки самодержавно-крепостнической России, с глубоким проникновением отражены могучие созидательные силы русского народа, замечательные черты русского национального характера, в которых поэт видел залог великого будущего своей родины.

Об историческом периоде, к которому относится деятельность Пушкина, В. И. Ленин писал: «Крепостная Россия забита и неподвижна... Но лучшие люди из дворян помогли разбудить народ».1 К этим людям и принадлежал Пушкин. В его деятельности ярко выразилось понимание огромной силы художественного слова в идейном воспитании народа. «Пушкин, — по определению Горького, — первый почувствовал, что литература — национальное дело первостепенной важности..., он первый поднял звание литератора на высоту, до него недосягаемую: в его глазах поэт — выразитель всех чувств и дум народа, он призван понять и изобразить все явления жизни».2 В творчестве Пушкина отразилось его время со всеми противоречиями, деспотизмом самодержавия, крепостническим гнетом, восстанием декабристов, крестьянскими волнениями. В мировоззрении Пушкина сказались как сильные, так и слабые стороны дворянской революционности и дворянского просветительства, но он в своих художественных произведениях сумел понять прошлое России и «ее предназначенье» глубже, вернее, чем многие из его современников.

Творчество Пушкина отличается яркой национальной самобытностью. Высоко ценя и изучая достижения всей человеческой культуры, он в то же время резко выступал против пренебрежения передовыми национальными культурными традициями и слепого подражания иностранным образцам, которое было свойственно идеологам консервативного дворянства. Пушкин опирался на лучшие традиции предшествовавшей ему русской литературы. Он явился наследником великого просветителя Ломоносова, который, по его же словам, был «самобытным сподвижником просвещения», Державина, творческую смелость которого сравнивал с гением Суворова, «друга свободы» — Фонвизина. Радищев был дорог Пушкину как «рабства враг», страстный проповедник гражданского понимания роли поэта. При всем

- 162 -

отличии взглядов Пушкина от убеждений сторонника крестьянской революции Радищева, он ставил себе в заслугу то, что «вслед Радищеву» «восславил свободу». Крылова Пушкин оценивал как «во всех отношениях самого народного нашего поэта (самого национального и самого популярного)», «представителя духа» своего народа (XI, 154, 567). Но великое значение Пушкина в истории русской литературы заключается в том, что он был новатором, зачинателем и основоположником школы художественного реализма. Этот огромный шаг в развитии русского и мирового искусства мог быть совершен Пушкиным потому, что его гений развивался в условиях всемирно-исторического подъема русского народа, освободившего свою страну и весь мир от деспотизма Наполеона и пробуждавшегося к борьбе за освобождение России от цепей самодержавия и крепостничества. Богатейшее историческое содержание этой эпохи и было почвой для расцвета пушкинского реализма. В его произведениях воплощены основы русской классической литературы — высокая идейность, патриотизм и свободолюбие, любовь к народу, единство совершенной художественной формы и богатой содержательности, простота и общедоступность. По словам Белинского, он «не только великий русский поэт своего времени, но и великий поэт всех народов и всех веков, гений европейский, слава всемирная...» (XI, 192).

Творческое наследие Пушкина является живым достоянием нашей социалистической современности; оно раскрывается в наши дни во всем своем величии и многообразии. «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества» (Белинский, VII, 32).

Вечно дорогое для советского народа имя Пушкина И. В. Сталин назвал в числе великих деятелей, которые составляют славу и гордость русской нации.1

1

Пушкин родился в Москве 26 мая (6 июня нов. ст.) 1799 года. Он происходил из старинного дворянского рода. Свое родословие Пушкины вели с XIII века. В XVII веке, при царе Алексее Михайловиче, Пушкины занимали видные места при дворе. В XVIII веке они отходят на задний план, смешиваясь с массой нечиновных помещиков.

Говоря впоследствии о своих предках, Пушкин неизменно подчеркивал их «неукротимый» характер, свойственный им «дух упрямства» и вместе с тем их участие в борьбе за национальную независимость России. С особенной охотой он останавливался на их участии в событиях «смутного времени». Так, он с гордостью писал о том, что его дальний родич Гаврила Пушкин, выведенный им в «Борисе Годунове», был одним из начальников, руководивших защитой Москвы от польских интервентов в 1612 году, и заседал потом в Думе рядом с Козьмой Мининым. Он упоминал и о том, что несколько Пушкиных подписались под грамотой об избрании царя Михаила Романова, отмечая при этом, что в данном случае они действовали от имени народа.2

- 163 -

Н. О. Пушкина, мать поэта.

Миниатюра работы Ксавье-де-Местра (1810 г.).Как писал поэт, «суровый» род Пушкиных «присмирел» после Петра. Но предки Пушкина со стороны матери, Ганнибалы, целиком обязаны были своим возвышением новым, петровским порядкам.

В 1796 году Сергей Львович Пушкин женился на Надежде Осиповне Ганнибал (внучке «арапа Петра Великого», впоследствии русского генерала). В молодости он служил в Петербурге офицером гвардии. В 1798 году, незадолго до рождения сына Александра, бросил военную службу и переехал с женой и маленькой дочерью Ольгой в Москву, где поступил на службу в комиссариатский департамент; в 1817 году вышел в отставку с намерением жить одними помещичьими доходами.

Сергей Львович был светский человек, образованный и остроумный, но легкомысленный и крайне безалаберный. Он совершенно запустил богатое родовое имение Пушкиных, село Болдино Нижегородской губернии. Семье Пушкиных принадлежало также село Михайловское Псковской губернии, которое досталось Надежде Осиповне от ее отца.

Детство поэта прошло в Москве. Зиму все семейство проводило в городе, а лето в селе Захарове, подмосковном имении бабушки, Марии Алексеевны. Впечатления от деревенской жизни в Захарове надолго сохранились в памяти Пушкина.

Пушкин рос в литературном окружении. Дядя его, Василий Львович, был известным поэтом. В доме Пушкиных бывали Дмитриев, Жуковский,

- 164 -

Батюшков, А. И. Тургенев, Карамзин. Сам Сергей Львович не чужд был стихотворству — он писал гладкие светские стихи.

Эта литературная атмосфера сыграла положительную роль в развитии Пушкина. Но воспитание и учение шли беспорядочно. Дети были предоставлены самим себе и постоянно сменявшимся гувернерам и гувернанткам.

Русской грамоте обучала детей бабушка Марья Алексеевна. Она, по свидетельству Ольги Сергеевны, знакомила их с русской стариной, говорила и писала прекрасным русским языком. Но особенно важно было влияние Арины Родионовны, няни, ходившей за мальчиком вместе с другой няней, Ульяной. Арина Родионовна была крепостной крестьянкой из деревни Кобрино, принадлежавшей Ганнибалам. По словам Ольги Сергеевны, она «мастерски говорила сказки, знала народные поверья, сыпала пословицами, поговорками».

Пушкин вполне оценил свою няню позднее, когда провел с ней два года в Михайловском. Главным образом благодаря Арине Родионовне Пушкин с детских лет знакомился с народным творчеством и с живой крестьянской речью.

В его полном распоряжении была богатая библиотека отца, где имелись, между прочим, все «вольнодумные» по тому времени сочинения французских просветителей XVIII века — Вольтера, Руссо и других. По словам брата поэта — Льва Сергеевича, Александр «проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другой».

Пушкин начал писать еще в детстве. Первыми его поэтическими опытами были эпиграммы, басни и маленькие комедии на французском языке, которые он разыгрывал перед сестрой.

Осенью 1811 года Пушкин поступил в Царскосельский лицей — только что возникшее закрытое дворянское учебное заведение нового типа. Программа Лицея, рассчитанная на шесть лет, охватывала и гимназический («начальный») и университетский («окончательный») курсы. Воспитанники должны были круглый год жить в Лицее и не отпускались домой даже на каникулы. Пушкин попал в число учеников Лицея благодаря связям Сергея Львовича и Василия Львовича. Немалое содействие оказал при этом А. И. Тургенев. 19 октября 1811 года состоялось торжественное открытие Лицея. Этот день стал потом ежегодным лицейским праздником.

Проект организации Лицея принадлежал Сперанскому и связан был с его планами государственных реформ. Лицей должен был в короткий срок приготовить государственных деятелей, удовлетворяющих предполагаемым новым порядкам, которые направили бы страну по пути к конституционной монархии. Сообразно с этим подбирались профессора и строилась программа Лицея, в которой важное место отводилось наукам политическим. Насыщенность лицейской программы политическими предметами соответствовала уставу этого заведения.

Однако само направление лицейского преподавания и система воспитания вышли далеко за рамки официальных «предначертаний», так как лицеисты попали в руки передовых русских педагогов — В. Ф. Малиновского и А. П. Куницына. При содействии первого директора Лицея В. Ф. Малиновского в лекциях лицейских профессоров (как об этом свидетельствуют дошедшие до нас записи лекций) осуждался деспотизм и пропагандировались идеи политической свободы как необходимого условия расцвета культуры, науки, искусства. В лицейской системе воспитания отразились идеи передовой русской национальной педагогики, основанной

- 165 -

на идейности, патриотизме, ненависти к деспотизму. Неслучайно поэтому лицейская система подверглась разгрому в период усиления правительственной реакции.

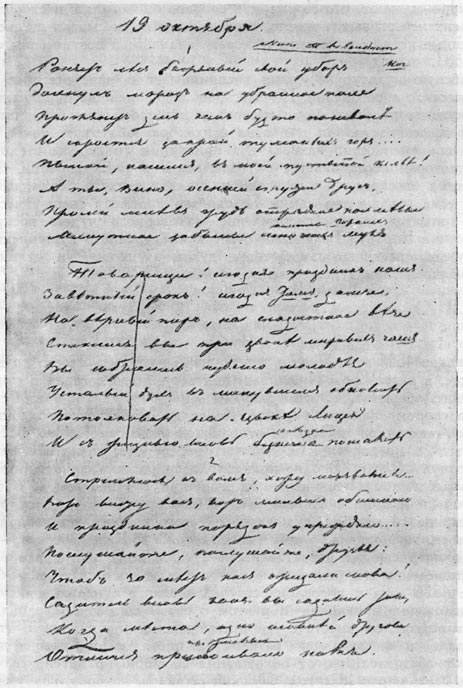

С. Л. Пушкин, отец поэта.

Рисунок К. Гампельна (1824 г.).Самым выдающимся представителем лицейского свободомыслия был А. П. Куницын, товарищ Николая Тургенева по Геттингенскому университету. Лекции Куницына по философии, праву и политической экономии, читавшиеся в старших, студенческих, классах, представляли собой довольно смелую пропаганду конституционных идей. Свой курс Куницын строил на теории «общественного договора», причем в «примерах», которыми он оживлял свое изложение, касался и русской действительности, в частности крепостного права. Курс Куницына в переработанном виде был издан в 1818 году в двух частях под заглавием «Право естественное»; вскоре, в 1821 году, книга Куницына была запрещена, а сам автор навсегда был отстранен от преподавания. Лекции Куницына имели очень серьезное значение для Пушкина. Он вспомнил о них в одной из строф стихотворения «19 октября» (1825), не вошедшей в окончательный текст:

Куницыну дань сердца и вина!

Он создал нас, он воспитал наш пламень,

Поставлен им краеугольный камень,

Им чистая лампада возжена.

- 166 -

Значительное влияние на лицеистов оказало общение с офицерами гусарского полка, который был расквартирован в Царском Селе осенью 1814 года. В числе офицеров полка были Чаадаев, Каверин, юный герой Отечественной войны Николай Раевский — все люди, примыкавшие к будущим декабристам; они стали ближайшими друзьями Пушкина.

По мере того как усиливалась правительственная реакция, рос и оппозиционный дух Лицея, крепло «святое братство» передовой группы лицейской молодежи, основанное на общности политических симпатий, возглавленное Пушкиным и его ближайшими друзьями Пущиным и Кюхельбекером. Пушкин и его друзья оказались в центре идейной борьбы, которая велась в Лицее как среди воспитанников, так и среди воспитателей. Так, при ближайшем участии Пушкина был изгнан из Лицея «надзиратель по нравственной части» Пилецкий-Урбанович, реакционер и полицейский шпион. Через Пущина и Кюхельбекера, которые были участниками кружка члена Союза благоденствия Бурцова, в Лицей также проникали вольнолюбивые идеи. В результате всех этих обстоятельств Лицей сделался рассадником «вольнодумства», хранилищем запрещенной литературы. Лицейский «союз» выдвинул из своей среды трех декабристов — Пущина, Кюхельбекера и Вальховского. «Лицейский дух» стал в реакционных кругах синонимом политической оппозиционности. Каков был этот «дух», видно из представленного в 1826 году Николаю I доноса Булгарина, который главным образом метил в Пушкина, как самого яркого представителя этого лицейского духа. Молодой человек, вышедший из Лицея, доносил Булгарин, «должен при сем порицать... все меры правительства, знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на русском языке, а на французском — знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений... Пророчество перемен, хула всех мер... суть отличительные черты сих господ в обществах. Верноподданный значит укоризну на их языке...».1

Однако было бы неверно считать, что чуть ли не все воспитанники были выразителями «лицейского духа», сторонниками «лицейской республики» (как называлось это заведение в лицейских журналах и переписке воспитанников). Среди лицеистов были юноши, ставившие своей главной и единственной целью — будущую служебную карьеру; среди них находился и будущий реакционер Модест Корф. Различие устремлений лицеистов охарактеризовано самим Пушкиным в стихотворении «Товарищам», написанном перед выпуском, в 1817 году. Здесь поэт воспевает «красный колпак» (фригийская шапочка французских революционеров, ставшая поэтическим символом свободолюбия) и высмеивает тех, кто, «не честь, а почести любя», готов пресмыкаться «у плута знатного в прихожей».

Огромное значение в формировании Пушкина как великого поэта и патриота сыграли события Отечественной войны 1812 года.

«Мы были дети 1812 года», — говорил декабрист М. И. Муравьев-Апостол.2 Эти слова характеризуют все передовое поколение этой эпохи. Героика национально-освободительной войны обнаружила перед всем миром свободолюбие и могучие силы русских людей, взрастила декабристов. В годы победоносной борьбы против Наполеона стало особенно явственным

- 167 -

противоречие между богатейшими возможностями русской нации и тем бесправным, угнетенным положением, в которое русский народ был поставлен самодержавно-крепостническим режимом. Идеи национальной свободы и национального самосознания, получившие яркое развитие в период войны 1812 года, имели громадное значение для всей общественной жизни России, для революционного движения, для культурного и литературного развития.

Декабрист Александр Бестужев об этом писал: «... Наполеон вторгся в Россию и тогда-то русский народ впервые ощутил свою силу: тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России».1

Впечатления великих событий 1812 года остались у Пушкина на всю жизнь. «В его душе отдавались торжествующие и победные крики, — писал Герцен, — поразившие его еще в детстве, в 1813 и 1814 годах...» (VI, 355).

И. И. Пущин впоследствии вспоминал: «Эти события сильно отразились на нашем детстве..., мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении... напутствовали воинов..., обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли нас... Не одна слеза тут пролита!».2

Об этих же событиях говорил Пушкин в 1815 году:

Сыны Бородина, о Кульмские герои!

Я видел, как на брань летели ваши строи;

Душой восторженной за братьями спешил...(«На возвращение...»).

А через двадцать один год в стихотворении «Была пора...» он вспоминал о том же и с той же восторженностью:

Вы помните: текла за ратью рать,

Со старшими мы братьями прощались

И в сень наук с досадой возвращались,

Завидуя тому, кто умирать

Шел мимо нас...В годы Отечественной войны Пушкин-лицеист был охвачен вместе со всем русским народом патриотическим воодушевлением, он горел желанием принести свою жизнь в жертву за свободу отечества. В лицейских стихах он часто говорил о своем пребывании вне армии чуть ли не как о тягчайшей вине (хотя ему во время войны было 13—14 лет):

Края Москвы, края родные,

Где на заре цветущих лет

Часы беспечности я тратил золотые,

Не зная горестей и бед,

И вы их видели, врагов моей отчизны!

И вас багрила кровь и пламень пожирал!

И в жертву не принес я мщенья вам и жизни:

Вотще лишь гневом дух пылал!(«Воспоминания в

Царском Селе»).Эта мечта о геройской смерти во славу родины была глубоко искренней. Для лицейской поэзии Пушкина характерна подчеркнуто личная, лирическая трактовка военной темы. Через год он говорит о том же:

- 168 -

Я тихо расцветал, беспечный, безмятежный!

Увы! мне не судил таинственный предел

Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!..

..................

Почто ж на бранный дол я крови не пролил?

Почто, сжимая меч младенческой рукою,

Покрытый ранами, не пал я пред тобою

И славы под крылом наутре не почил?(«На возвращение...»).

В лицейских стихах Пушкин выразил восхищение героизмом русских солдат, самоотверженно защищавших отечество от наполеоновских полчищ.

В стихотворении «Воспоминания в Царском Селе», где Пушкин впервые пытался дать развернутую картину войны, народу посвящены проникновенные, пафосные строки:

Страшись, о рать иноплеменных!

России двинулись сыны;

Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,

Сердца их мщеньем возжены.

Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!

Ты в каждом ратнике узришь богатыря,

Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья...В этих словах Пушкин отразил черты русского национального характера, которые так ярко проявились в эпоху Отечественной войны. Здесь обобщены многочисленные факты, которые были у всех на устах, о которых. Пушкин читал в «реляциях», слышал от очевидцев. Слова Пушкина «Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья» передавали действительные настроения народа.

В 1814 году Пушкин писал с глубокой скорбью:

Где ты, краса Москвы стоглавой,

Родимой прелесть стороны?

Где прежде взору град являлся величавый,

Развалины теперь одни...(«Воспоминания в

Царском Селе»).Как бы лирическим обобщением чувств и дум о Москве, о ее героическом значении в разгроме французских полчищ и освобождении родины явились написанные много лет спустя задушевные строки в VII главе «Евгения Онегина»:

Москва... как много в этом звуке

Для сердца русского слилось!

Как много в нем отозвалось!Пушкин, свидетель великих событий 1812 года, вынес из своих живых впечатлений глубокую веру в русский народ, освободивший от наполеоновской тирании не только свою землю, но и порабощенную Европу. Об этой всемирно-исторической миссии России Пушкин еще в 1815 году писал:

Народы, падшие под бременем оков,

Тяжелой цепию с восторгом потрясали

И с робкой радостью друг друга вопрошали:

«Ужель свободны мы?.. Ужели грозный пал?..».(«На возвращение...»).

Представление о России — спасительнице Европы, подтвержденное историей, воплотил Пушкин и в строках, написанных много лет спустя,

- 169 -

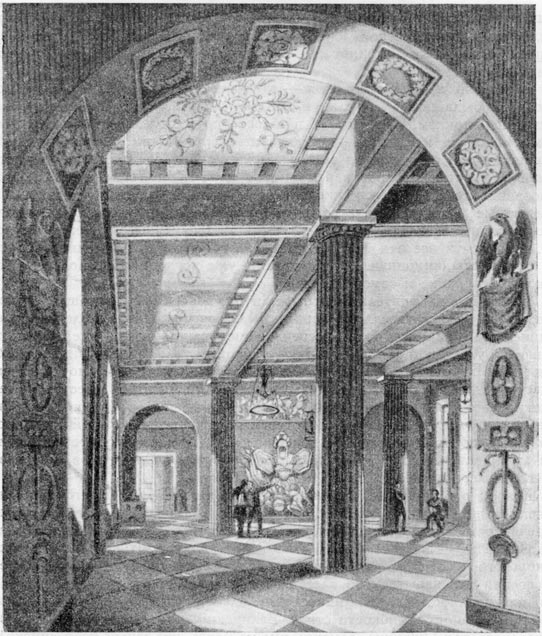

Царскосельский лицей (г. Пушкин). Гравюра Ж. Мойера (1822 г.).

- 170 -

в 30-х годах, когда он осознал значение Отечественной войны в полной мере:

... в бездну повалили

Мы тяготеющий над царствами кумир,

И нашей кровью искупили

Европы вольность, честь и мир...(«Клеветникам России»).

Огромный общественный резонанс, который вызвала Отечественная война, звучал по-разному в различных общественно-политических лагерях, между которыми в результате войны резко обозначились непримиримые противоречия. Историческое значение войны, ее движущие силы стали ясны для Пушкина, конечно, позже, в пору идейной и творческой зрелости (об этом ниже). Но наблюдения ранней юности не могли пройти бесследно. Вопрос об оценке войны вызывал споры и в журналах и в среде офицерской молодежи, с которой Пушкин общался еще в Лицее. Если идеологи реакции всячески старались придать монархический и мистико-религиозный смысл событиям, трактуя победу как дело рук царя, как подвиг дворянства и как «божью волю», то совершенно иначе оценивали итоги войны передовые русские люди, видевшие в победе над Наполеоном подвиг русского народа. В годы войны демагогическая «свободолюбивая» фразеология Александра I производила некоторое впечатление, но вскоре иллюзии (отразившиеся в кое-каких лицейских стихах Пушкина, например, на возвращение императора из Парижа) рассеялись. Патриотизм рождал сопротивление силам реакции и вел к поискам путей борьбы за освобождение родины от цепей деспотизма. Из участников Отечественной войны — офицеров составилось ядро тайных декабристских организаций. Декабрист П. Беляев с гордостью писал: «Первые члены тайного общества были большей частью военные, прошедшие победоносно всю Европу до Парижа».1 Понятно, почему первое тайное общество называлось «Обществом истинных и верных сынов отечества». Эти же корни героического патриотизма питали все творчество Пушкина, его стремление к народности, его свободолюбие, возраставшее и укреплявшееся вместе с ростом передовой общественной мысли.

2

По свидетельству И. И. Пущина, Пушкин был во главе литературного движения сначала в стенах Лицея, а затем и вне его.

Благотворное влияние оказала на Пушкина литературная атмосфера Лицея. Среди товарищей Пушкина были поэты: Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский. Писали стихи и многие другие. Лицеисты издавали свои рукописные журналы («Лицейский мудрец», 1815, и др.), для которых всегда находилось достаточно сотрудников; с 1814 года произведения лицейских поэтов — Дельвига, затем Пушкина, Илличевского и Кюхельбекера — стали появляться в печати.

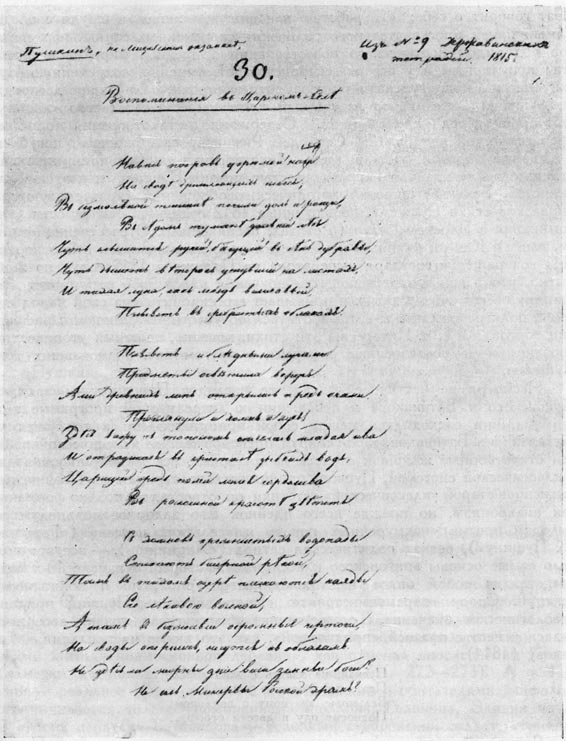

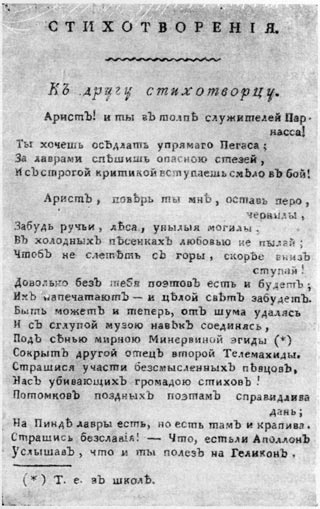

Первым печатным выступлением Пушкина было послание «К другу стихотворцу», напечатанное в июле 1814 года в «Вестнике Европы». В январе 1815 года на публичном экзамене при переходе на «окончательный» курс Пушкин читал перед Державиным свои «Воспоминания

- 171 -

в Царском Селе», которыми привел в восторг патриарха русской поэзии. После триумфа на экзамене Пушкин — уже признанный поэт не только лицейского масштаба. Когда стихотворение было напечатано, под ним впервые была поставлена его полная подпись: «Александр Пушкин» (прежде он подписывался анаграммой или шифром: «Александр Н. к. ш. п.», «1 ... 14—16» и др.). Товарищи видели в Пушкине будущую славу Лицея. Дельвиг в 1815 году счел возможным печатно пророчить ему бессмертие:

Пушкин! Он и в лесах не укроется;

Лира выдаст его громким пением.

И от смертных восхитит бессмертного

Аполлон на Олимп торжествующий.(«Пушкину»).

Актовый зал Лицея. Литография П. Бореля (1856 г.).

Жуковский в начале 1817 года подарил Пушкину своего «Певца в Кремле» с надписью: «Поэту-товарищу». Его посещали в Лицее и Батюшков

- 172 -

и князь Вяземский. Молодым поэтом заинтересовался и Карамзин, поселившийся весной 1816 года в Царском Селе. Еще до окончания Лицея Пушкин был принят в «Арзамас», причем получил прозвище «Сверчок».

В первый период творчества — с отроческих лет до 1820 года, когда закончена была поэма «Руслан и Людмила», — Пушкин является преимущественно лириком. Попытки его в области других литературных жанров — поэмы «Монах» и «Бова» — остались незавершенными. Лицейская лирика Пушкина почти не выходила за пределы тех видов поэтического творчества, которые культивировались карамзинской школой и господствовали тогда в поэзии. Это были дружеские послания, сатиры, элегии, романсы и так называемые «разные стихотворения», которые в поэтических сборниках того времени составляли отдел «смеси» (шутливые, анакреонтические и т. д.). Почти все эти формы представлены в лирике Пушкина-лицеиста. Но сквозь традиционные формы и темы уже тогда пробивалось его творческое своеобразие и самобытность.

Ближайшими учителями его были Жуковский и Батюшков. Поэзия Батюшкова, пластическая и ясная, была очень близка молодому поэту. Уединение на лоне природы, беспечная любовь, дружба — все эти мотивы являются у Пушкина общими с Батюшковым. Художественная их обработка у Батюшкова имела для молодого поэта большое значение, в частности сыграла важную роль в развитии его поэтического языка. Пушкин часто следовал непосредственно за Батюшковым и в выборе поэтического материала. Известное родство их поэтических исканий сказалось и в том, что почти одновременно каждый задумал поэму на русском сказочном материале. В 1815 году, по словам Пушкина, Батюшков «отвоевал» у него сюжет «Бовы».

Говоря о Жуковском, Пушкин сам признавал себя его учеником. Однако общее идейное содержание поэзии Жуковского — его мистицизм, отвлеченность образов, идеализация отрешенной от «земной жизни» поэтической мечты, — все это было чуждо уже юному Пушкину. Воздействие Жуковского сказалось на ранней поэзии Пушкина преимущественно в усвоении так называемого «легкого» поэтического языка, противоположного напыщенности классицизма, и в элементах художественной формы, напевной мелодии и гибкости стиха. Белинский, признавая значение поэзии Жуковского для Пушкина, замечал тем не менее, что юный поэт «нисколько не колебался в выборе образца между Жуковским и Батюшковым, и тотчас же, бессознательно, подчинился исключительному влиянию последнего» (XI, 344). Причину этого Белинский видел в том, что «ясный, определенный ум», «артистическая натура» Пушкина «гораздо более гармонировали с умом и натурою Батюшкова, чем Жуковского», романтика в духе «средних веков» (XI, 299). Но и по сравнению с поэзией Батюшкова в поэзии Пушкина лицейских лет сказались совершенно новые тенденции и нашло выражение значительно более острое социальное содержание. В то время как социальные мотивы ограничиваются у Батюшкова преимущественно обличением «глупцов», лобызающих «прах златой у мраморных крыльцов», у Пушкина уже в ранних стихах начинает звучать тема непримиримого противоречия между личностью, стремящейся к свободе, и окружающим обществом, основанным на рабстве, продажности, лицемерии. Эта тенденция пробивалась у юного поэта сквозь книжные влияния, сквозь традиционные прославления идиллической, уединенной жизни вдали от жизненных бурь («Нашел в глуши я мирный нрав и дни веду смиренно...»). Новое, по сравнению не только с Жуковским, но и с Батюшковым, качество пушкинской

- 173 -

поэзии ярче всего сказалось в его первом политическом стихотворении «Лицинию» (1815), которое вместе с тем явилось одним из первых произведений вольнолюбивой лирики декабристского типа. Здесь Пушкин провозгласил гражданский идеал поэта-обличителя и проповедника свободы:

Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,

В сатире праведной порок изображу

И нравы сих веков потомству обнажу...

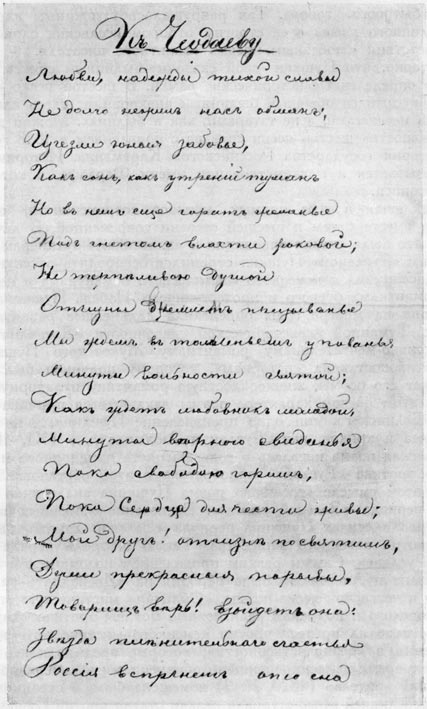

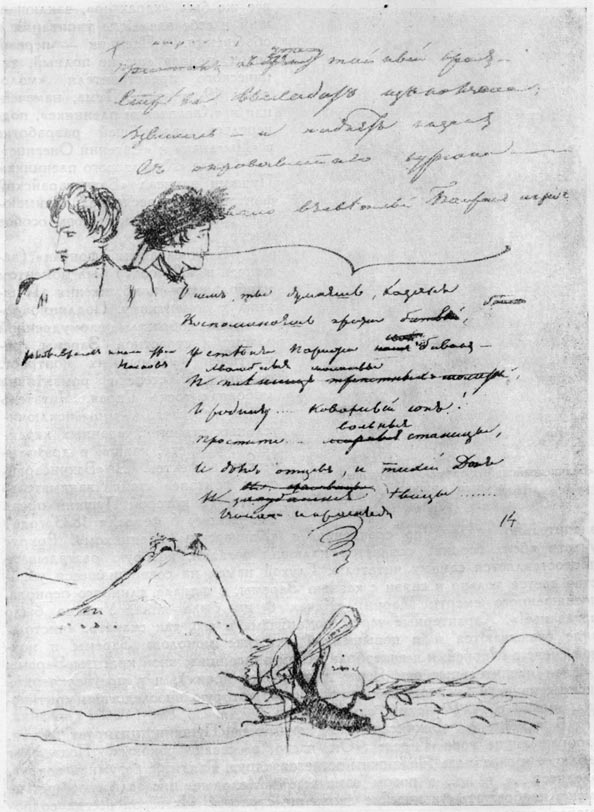

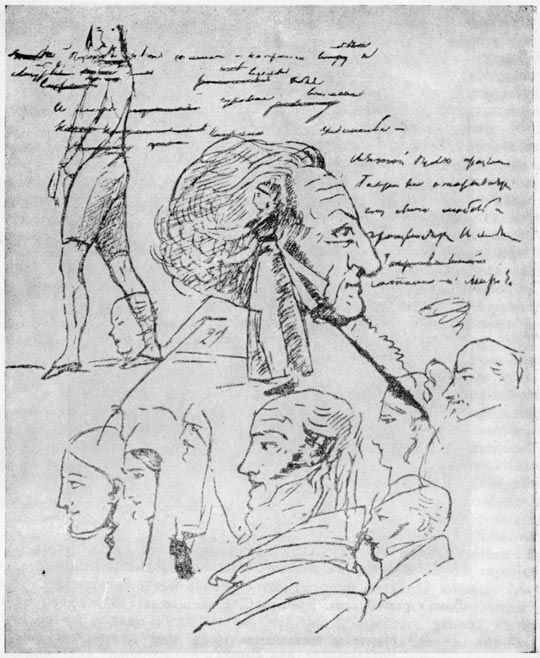

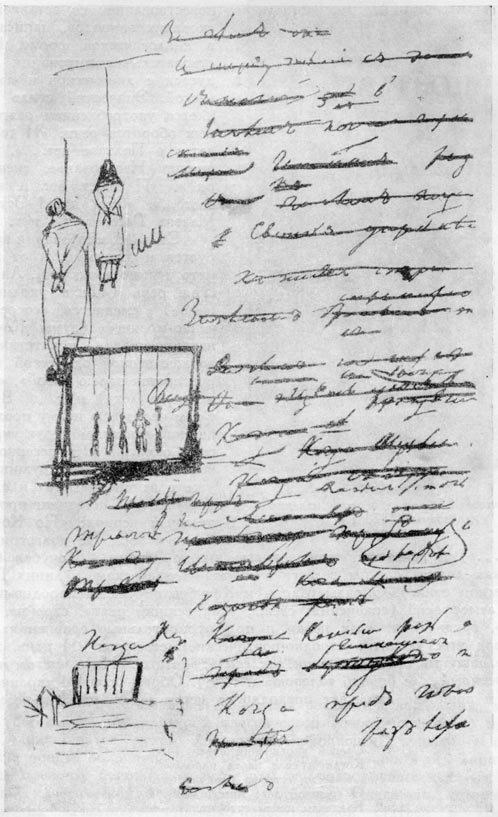

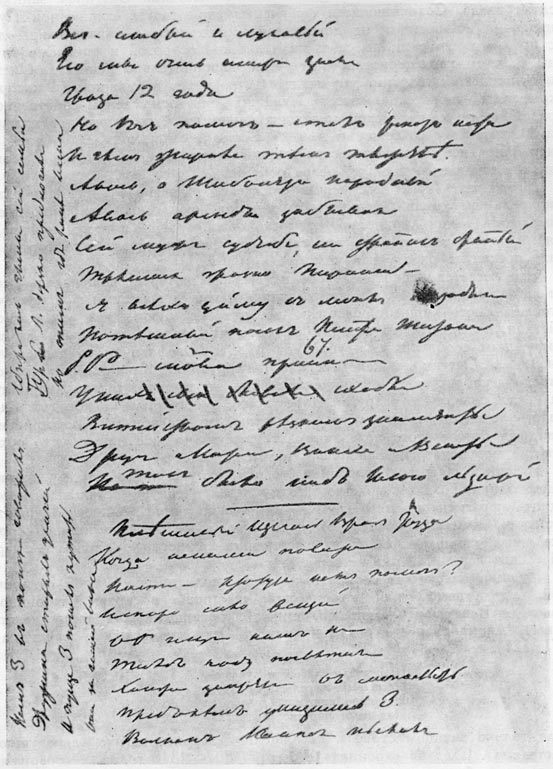

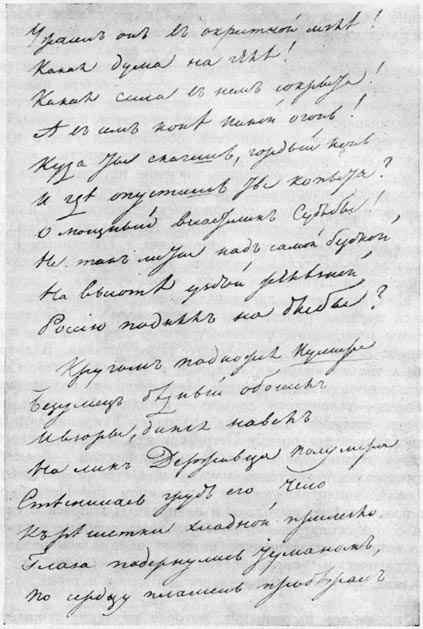

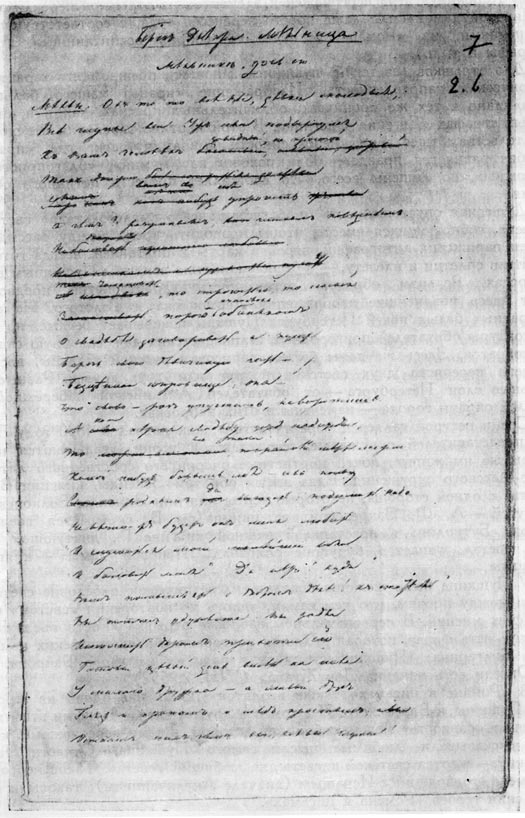

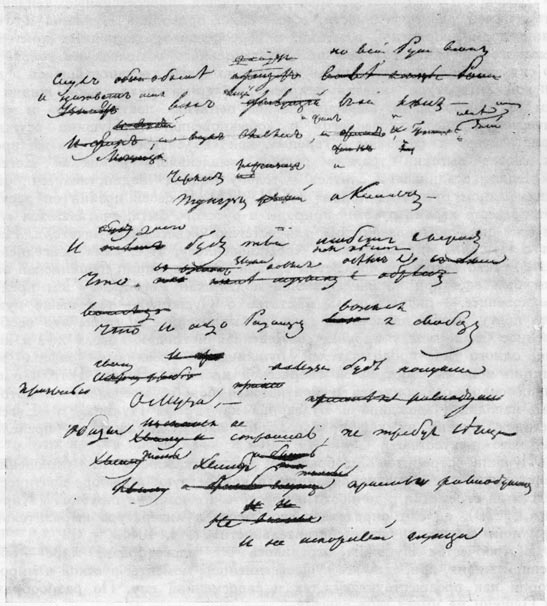

«Воспоминания в Царском Селе». Автограф Пушкина (1815 г.).

- 174 -

Поэт говорит о себе: «Я рабство ненавижу», «кипит в груди свобода». Самый прием иносказательного обличения современных социальных порядков под видом поэтического повествования о древнем мире впоследствии стал популярным и у поэтов-декабристов. Несомненно, современную Пушкину Россию подразумевали темпераментные строки, обличавшие деспотизм, ликторов, которые «народ несчастный гонят», пресмыкательство «льстецов, сенаторов» перед временщиком. Содержание стихотворения обобщено афористической концовкой: «Свободой Рим возрос, а рабством погублен».

Таким образом, уже в этом стихотворении видны принципиальные отличия между идейной направленностью поэзии Пушкина и поэтов-карамзинистов. Большой широтой исторических обобщений характеризуются и лицейские стихи Пушкина, посвященные 1812 году, — в особенности «Воспоминания в Царском Селе» (о стихах, посвященных Отечественной войне, см. выше). Как ни наивным и юношески незрелым является стихотворение «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году», но любопытно, что в нем имеются попытки поучения царя: поэт напоминает Александру об его обязанностях и призывает его склонить «на свой народ смиренья полный взгляд», т. е. позаботиться об участи «селянина», о расширении торговли и т. п. Интересны эти стихи, конечно, не этими утопическими упованиями на послевоенные реформы, а кругом тем, волновавших тогда Пушкина.

Несмотря на частичное совпадение взглядов Пушкина со взглядами Жуковского и Батюшкова в отношении к литературной программе классицизма, они расходились между собой принципиально: в то время как Жуковский и Батюшков, культивируя пренебреженные классической поэтикой стихотворные жанры и отчасти вводя новые, все же мирно уживались с классической системой, Пушкин принципиально отрицал ее. Поэзию приверженцев старой «классической» эстетики он отвергал не только формально как анахронизм, но прежде всего идейно. Его задорное вольнодумство, выходки против «нахмуренных попов» и «сельских иереев» («Городок», «К Пущину»), резкая политическая сатира («Лицинию»), — все это колебало самые основы эпигонского классицизма, который в начале 10-х годов представлял собой оплот не только литературной, но и политической реакции. Спору «карамзинистов» с «шишковистами» Пушкин придавал идеологическое значение. Торжественная классическая поэзия ассоциировалась у него с поэзией «придворной», как это видно из послания к Горчакову (1814):

Пускай, не знаясь с Аполлоном,

Поэт, придворный философ,

Вельможе знатному с поклоном

Подносит оду в двести строф...Ранняя зрелость ума сказалась и в той твердости, с какой Пушкин отстаивал свои литературные позиции. Когда Батюшков в 1814—1815 годах советовал юному Пушкину приняться за героическую эпопею, то Пушкин отвечал на это обычной у него в таких случаях лукавой оговоркой:

Бреду своим путем:

Будь всякий при своем.1(«Батюшкову»).

Жуковский и Батюшков создавали новую условность — романтическую. Их авторское «я» в той или иной степени отделялось от реальной

- 175 -

авторской личности и заменялось отвлеченным образом романтического поэта, пребывающего в мечтательном романтическом мире. Поэтому живая действительность мало отражалась в их поэзии. Между тем, уже в ранних произведениях Пушкина, несмотря на их жанровую условность, видна пока еще только в зародыше, но все же характерная ориентация на реальную действительность. Его стихи носят отпечаток его личности, отражают окружающую его житейскую обстановку. Лицейская его поэзия индивидуальна, почти автобиографична и язык ее ближе к разговорному, чем у его учителей.

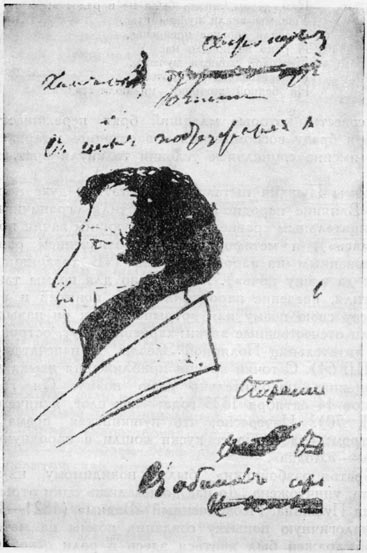

«К другу стихотворцу». Первое печатное произведение

Пушкина (1814 г.).Пушкин рано проявляет свою самостоятельность. Темы Жуковского и Батюшкова он перерабатывает по-своему, придавая им иной смысл, часто противоположный. Его «Городок» (1815) навеян стихотворением «Мои пенаты» Батюшкова и написан в той же условной форме послания; здесь повторяется весь план «Моих пенатов», сохраняются почти все батюшковские мотивы (уединенный домик, воин, возлюбленная поэта и пр.). Однако, при всей близости, эти два произведения имеют и существенные различия. У Батюшкова — неопределенная полуантичная обстановка, «слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни», как отмечал впоследствии Пушкин (заметки на полях «Опытов» Батюшкова; XII, 272—273). А у Пушкина — реальное Царское Село с его пейзажами и обитателями; мифология ограничивается только упоминанием Аполлона, Геликона, Элизия и т. д. В «Моих пенатах» Батюшкова — условный суворовский солдат, «трикраты уязвленный на приступе штыком», с «двуструнной балалайкой» и пр. В пушкинском «Городке» вместо этого — гораздо более конкретный «добрый мой сосед, семидесяти лет, уволенный от службы майором отставным», «с Очаковской медалью на раненой груди», рассказывающий «за дедовскою кружкой» о «баталье» и пр.

Элементы реализма видны и в нарисованном в «Городке» портрете старушки, рассказчицы городских новостей. Самая речь принимает здесь бытовой, народный колорит:

Фома свою хозяйку

Не за что наказал,

Антошка балалайку,

Играя разломал, —

Старушка все расскажет;

- 176 -

Меж тем как юбку вяжет,

Болтает все свое...Заимствованную условную форму пятнадцатилетний поэт использует для простого, непосредственного рассказа о своих думах и переживаниях. Авторские эмоции выражены и в мотиве поэтического бессмертия:

Не весь я предан тленью;

С моей, быть может, тенью

Полунощной порой

Сын Феба молодой,

Мой правнук просвещенный,

Беседовать придет...Черты самостоятельности Пушкина сказываются и в романсе «Казак» (1814), написанном под влиянием романса Батюшкова «Разлука» («Гусар, на саблю опираясь»), который впоследствии оценен был Пушкиным такой заметкой на полях: «Цирлих манирлих. С Д. Давыдовым не должно и спорить» (XII, 277). В основу пушкинского романса положена украинская песня.1 Сюжет обработан в народном духе; гусар-офицер заменен донским казаком, действие перенесено в деревенскую обстановку:

Вот пред ним две, три избушки, —

Выломан забор;

Здесь — дорога к деревушке,

Там — в дремучий бор...Заимствования из поэзии Жуковского превращаются нередко в скрытую полемику. Пушкинский «Романс» (1814) навеян двумя стихотворениями Жуковского, написанными в 1813 году («Сиротка» и «Песня матери над колыбелью сына»). Тема брошенного ребенка трактуется Жуковским в сентиментально-идиллическом плане. Стихотворение «Сиротка» посвящено восхвалению благотворительной деятельности императрицы Марии Федоровны в связи с французским нашествием: ребенок, оставленный «родной» матерью, находит мать «добрую» в лице императрицы, которая устраивает его в «гостеприимную обитель», т. е. в воспитательный дом. Содержание «Песни матери» составляет главным образом тоска об изменившем возлюбленном. Финал здесь тоже более или менее благополучен: мать обещает сыну быть «хранителем» его «нежных лет», в уверенности, что и тот будет ей «на старости утешитель». Пушкин вносит принципиальную поправку, и сентиментальная тема Жуковского в его обработке превращается в протест против социальной несправедливости:

Закон неправедный, ужасный

К страданью присуждает нас.2Благодаря бытовой остроте темы, а также простоте языка и мелодичности стиха, отроческое стихотворение Пушкина приобрело широкую популярность. «Романс» стал народным романсом, вошел во все песенники, перекладывался на музыку и получил огромное распространение в лубочных изданиях.

- 177 -

Традиционные условные темы, мотивы, жанры оживают под пером Пушкина, обогащаясь деталями окружающей жизни и личными авторскими эмоциями. Уже в первом печатном его дебюте — риторическом послании «К другу стихотворцу» (1814), по внешности типичном для карамзинской школы, — сказывается его оригинальность. Он вводит в послание бытовую сценку между «немного пьяным» священником и мужиком, сценку, в которой обнаруживает свои антиклерикальные настроения. Ода «Воспоминания в Царском Селе» (1814), написанная для экзамена, по форме напоминает элегии Батюшкова («На развалинах замка в Швеции», «Переход через Рейн»). Однако и здесь Пушкин проявляет свою творческую индивидуальность. Он придает конкретные черты пейзажу, образующему вступление, вводит автобиографические мотивы (детские воспоминания о «краях Москвы»), по-своему формирует строфу из четырехстопных и шестистопных ямбов.

Все мотивы «Послания к Юдину» (1815) — вражда к роскоши, мечты о деревне и гусарских подвигах, возлюбленная раненого героя — условны, как условна самая форма послания. Но своеобразная интонация Пушкина и его темперамент придают всему этому жизненность, новизну и свежесть. Деревня — не вообще деревня, а конкретное Захарово:

Мне видится мое селенье,

Мое Захарово...Особенно ярко отражается живая личность юноши Пушкина в стихотворениях «легкого» жанра: «К Наташе» (1814), «Пирующие студенты» (1814), «Воспоминание» (1815) и др. Стихотворение «К Наташе», несомненно, автобиографично; сравнивая себя с «чижиком в клетке тесной», Пушкин имеет в виду свою лицейскую «келью». «Пирующие студенты» — шутливая пародия на «Певца во стане русских воинов», откуда заимствованы и размер и строфа; здесь фигурируют лицейские друзья Пушкина, каждому из которых дается четкая характеристика. В основе «Воспоминания» реальное событие — лицейская шалость (история с «гогель-могелем», рассказанная в воспоминаниях И. И. Пущина о Пушкине). В такого рода стихах отражен пока еще узкий круг впечатлений Пушкина, но важно отметить, что он все же стремился уже тогда воплотить в своем творчестве, пусть ограниченный кругозором лицеиста, запас жизненных наблюдений.

Значительное место в лицейской поэзии Пушкина занимают литературные вопросы: характеристики старых и новых авторов, русских и иностранных, нападки на классиков-рутинеров и т. д. В послании «Моему Аристарху» (1815) Пушкин энергично защищает свободу вдохновения от догматических правил школьных пиитик, иронизируя над своими критиками-педантами и намеренно, в полемических целях, преувеличивая небрежность своей работы над стихами, которые будто бы у него «текут и так и сяк». По устному преданию, послание адресовано лицейскому профессору Н. Ф. Кошанскому.1 В ряде посланий и эпиграмм Пушкин высмеивает деятелей реакционной «Беседы» («К другу стихотворцу», 1814; «К Батюшкову», 1814; «Городок», 1815; «К Жуковскому», 1816, и др.). Главными объектами его насмешек являются граф Д. И. Хвостов

- 178 -

(«Графов», «Свистов» и т. д.), князь С. А. Ширинский-Шихматов («Рифматов»), тогда уже умерший С. С. Бобров («Бибрус»), князь А. А. Шаховской («Шутовской») и глава «Беседы» — А. С. Шишков. Полемике против литературных староверов посвящена и сатира «Тень Фонвизина» (1815), написанная в виде литературного обозрения, по типу сатиры Батюшкова «Видение на берегах Леты».

Первым эпическим опытом Пушкина явилась неоконченная поэма «Монах» (1813). Другая поэма — «Бова» (1814) — должна была развернуться, повидимому, в широкую политическую аллегорию на русском сказочном материале. Тема переворотов, образы низложенного и убитого монарха Бендокира Слабоумного, узурпатора Дадона и законного наследника престола — Бовы, запертого под замком, — все это служило намеком на политические события недавнего прошлого как в Европе (казнь Людовика XVI и диктатура Наполеона), так и в России (убийство Павла I). Вся поэма строилась на противопоставлении глупости и тирании правителей, с одной стороны, и русской народной доблести, олицетворяемой в Бове, — с другой. Характерно, что в отрывке отводится значительное место служанке Зоиньке, между тем как в народной повести девушка Чернавка, освобождающая Бову, появляется только в одном эпизоде. Литературным образцом при создании этого произведения была поэма Радищева «Бова».

Лицейские стихи Пушкина носят отчетливые черты автобиографизма. По ним можно составить представление о его жизни в годы учения, об увлечениях поэта, о его литературных интересах. В этих стихах названы имена писателей, которых читал и изучал Пушкин. Среди них — Радищев, Державин, Ломоносов, Дмитриев, Крылов, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Фонвизин, Озеров, Княжнин и другие. Из писателей иноземных Пушкин, кроме античных, упоминает Вольтера, Руссо, Мольера, Лафонтена, Парни и др. Все это свидетельствует о широчайшем круге чтения Пушкина, начиная с ранних лет. Однако в буржуазно-либеральных «изысканиях» о Пушкине нарочито преуменьшалось значение для него русских предшественников и неизмеримо преувеличивалось значение западноевропейской литературы. В этих работах искусственно подбирались «источники» и «параллели» чуть ли не к каждому мотиву пушкинских стихов. Конечно, Пушкин был знаком со всеми достижениями мировой литературы и критически их осваивал. Он высоко ценил, в частности в лицейские годы, у Вольтера и Руссо те черты, за которые французских просветителей ненавидели реакционеры и во Франции и в России. Но все эти чтения и изучения проходили в процессе выработки Пушкиным своего индивидуального, национально-самобытного стиля и ни в коей мере не являлись копированием «иностранных образцов», которое он всегда высмеивал и осуждал. Уже в лицейском творчестве выразились оригинальность и неповторимое национальное своеобразие пушкинского гения.

3

9 июня 1817 года, после экзаменов в Лицее, состоялся выпускной акт. По окончании Лицея Пушкин был зачислен на службу в Коллегию иностранных дел.

Пушкин провел в Петербурге три года (1817—1820), причем два раза — в 1817 и в 1819 годах — ездил летом в Михайловское, имение матери. «Причисление» к Коллегии иностранных дел, «впредь до поступления на штатное место», было лишь формой и нисколько не

- 179 -

стесняло поэта. Он вел жизнь, которую сам потом называл «рассеянной». Пушкин вращался среди столичной дворянской интеллигенции, преимущественно среди литераторов и артистов. Он бывал у княгини Авдотьи Голицыной, за которой одно время ухаживал, у А. Н. Оленина, где произошла его первая встреча с А. П. Керн, у Никиты Всеволожского, где с весны 1818 года происходили собрания общества «Зеленая лампа»; с 1818 года он сделался одним из постоянных гостей князя А. А. Шаховского; вместе с тем продолжались его дружеские отношения с Чаадаевым, начавшиеся в Царском Селе; он посещал также и «общество умных» у Николая Тургенева и Никиты Муравьева; к этому же времени относится и сближение его с П. А. Катениным.

Одним из увлечений Пушкина был театр. До открытия в 1818 году Большого каменного театра спектакли всех жанров шли в Малом театре. Пушкина интересовали преимущественно драматические и балетные спектакли. Театральные его впечатления отразились впоследствии в первой главе «Евгения Онегина». В 1815—1820 годах усилились связи русского театра с литературной и общественной жизнью: он все более становился ареной борьбы литературных и общественных партий. Театральная полемика по вопросам репертуара и школы игры занимала видное место в «Сыне отечества» и в других журналах. Ожесточенные театральные прения велись у Шаховского. Свои театральные взгляды Пушкин высказал в неоконченной статье «Мои замечания об русском театре», где с презрением говорил о той публике, которая является «из казарм и совета занять первые ряды абонированных кресел», но которая равнодушна к судьбам искусства («к тому же русского», — добавляет Пушкин; XI, 10).

Годы, проведенные Пушкиным в Петербурге (1817—1820), были годами большого общественного возбуждения после наполеоновских войн. Мощный патриотический подъем, вызванный победой над врагом, сочетался в передовом русском обществе с горячим желанием видеть Россию преобразованной на новых политических началах. Бессмысленность надежд на царские реформы становилась все более очевидной. Организация реакционного Священного союза во главе с Александром I для подавления революционного движения в Европе, а внутри страны — чудовищная крепостническая эксплоатация, цензурный гнет, военные поселения, — все это способствовало росту оппозиционных настроений и привело к образованию тайных политических обществ — Союза спасения (1816—1817) и Союза благоденствия (1818—1821). Программа декабристов заключала в себе требования ликвидации крепостного права и замены самодержавия конституционной монархией или республикой (о форме правления велись споры, но уничтожение абсолютизма было общим желанием деятелей тайных обществ).

Сам Пушкин не входил в тайное общество, но был связан дружбой или знакомством со многими из его членов. По словам Вяземского, «хоть он <Пушкин> и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере».1

Пушкин был в постоянном общении с членами тайного общества, с которыми встречался у Николая Тургенева и у Чаадаева: членом тайного общества был и лицейский друг Пушкина — И. И. Пущин. Пушкин догадывался о существовании тайного общества и хотел вступить в него. С другой стороны, и у Пущина возникала мысль о его принятии. Однако

- 180 -

Пущин сомневался в необходимости вовлечения молодого поэта в тайное общество.

Политические события на Западе (в Германии убийство Коцебу Карлом Зандом в марте 1819 года; испанская революция в январе 1820 года; убийство герцога Беррийского Лувелем во Франции в феврале 1820 года) отозвались и в России, с одной стороны, усилением правительственной реакции, а с другой — активизацией наиболее передовых элементов дворянского общества. Мистицизм, давно уже свивший гнездо при дворе, с 1819 года был одним из орудий правительственной реакции и использовался, при помощи деятелей Библейского общества, для борьбы с просвещением и всяким свободомыслием.

Все эти события политической жизни в России и на Западе остро воспринимались Пушкиным, способствовали дальнейшей эволюции его мировоззрения по пути отрицания существовавших порядков. В его лирике петербургского периода отражены его связи с передовыми кругами вольнолюбивой молодежи, связанными с тайными организациями декабристов.

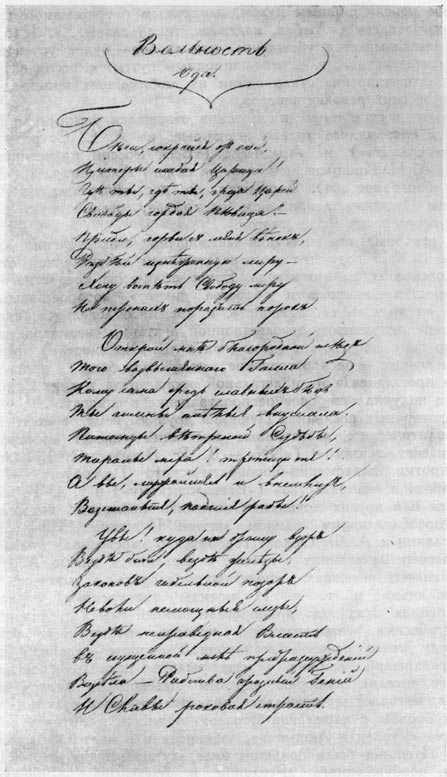

Участие Пушкина в «Зеленой лампе», этом вольном кружке Союза благоденствия, отражено в ряде его стихов, адресованных членам кружка — Энгельгардту, Всеволожскому и др. В этих стихах Пушкин бросал вызов воинствующему мистицизму. Официальному ханжеству и лицемерию он противопоставлял независимость мнений, личную свободу, религиозное вольнодумство. Политическая тематика господствует в пушкинской лирике 1817—1820 годов. Тотчас по выходе из Лицея Пушкин стал выразителем передовых идей своего времени. Самым ярким проявлением раннего радикализма, господствовавшего в кругах Союза спасения, была пушкинская ода «Вольность» (1817), образцом для которой послужила одноименная ода Радищева. Агитационная сила этого стихотворения заключалась в страстном обличении деспотизма, рабства и в призыве к борьбе с «неправедной властью», которая взошла «в сгущенной мгле предрассуждений». Нарисованная здесь Пушкиным картина «страдания народов» носила характер резкого и гневного обобщения. Что же касается той положительной программы, которая отражена в этой оде, то она связана с идеологией просвещенного дворянства: идеальный строй требует крепкого сочетания «вольности святой» с «законами мощными». Казнь Людовика XVI, восшествие на трон «самовластительного злодея» Наполеона, — все это служит поучительным примером того, к чему приводит «неправедная власть». И казнь Людовика XVI и убийство Павла I осуждаются Пушкиным, как преступления против «вечного закона» (т. е. «естественного» права). «Секиру», отрубившую голову французского короля, он называет «преступною»; удары, поразившие Павла, — «бесславными». В этом отношении пушкинская ода по своему теоретическому содержанию умереннее известной оды Радищева, где восхваляется без всяких оговорок «право мщенное природы», которое «на плаху возвело царя» (английского короля Карла I). Но пафос революционного обличения и призыва к сопротивлению, с каким написана пушкинская ода, сделал из нее одно из самых значительных произведений декабристской агитационной литературы. «Вольность» сразу же разошлась по России в большом количестве списков.

К 1818—1819 годам относится несколько пушкинских «ноэлей», из которых до нас дошел только один «ноэль» — «Сказка», написанный по поводу конституционной речи Александра I в польском сейме в Варшаве в 1818 году. Пушкин высмеивает здесь наивные надежды на конституционную реформу свыше.

- 181 -

«Вольность». Автограф Пушкина.

- 182 -

Боевым революционным духом, пламенным патриотизмом проникнуто послание к Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы...», 1818). В этом послании высказывается убеждение, что свобода будет установлена «на обломках самовластья», т. е. революционным путем: «Россия вспрянет ото сна». Это стихотворение стало одним из любимейших произведений всех поколений русских революционеров.

На политические темы дня Пушкин отзывался резкими эпиграммами, из которых сохранились только некоторые: на А. С. Стурдзу («Холоп венчанного солдата»), на Аракчеева («Всей России притеснитель»), на Фотия, на А. Н. Голицына, наконец, на самого Александра I («Воспитанный под барабаном...»). Дошедшая до нас эпиграмма на Карамзина с присущим Пушкину лаконизмом раскрывает реакционную концепцию «Истории государства Российского».

Теме освобождения крестьян посвящено стихотворение «Деревня», написанное в 1819 году под непосредственным впечатлением от поездки в Михайловское летом этого года. Яркое обличение крепостного рабства, бесчеловечности и жестокости «барства дикого», которое насильственно присвоило «и труд, и собственность, и время земледельца», сделало это стихотворение документом революционной агитации, несмотря на то, что методы борьбы с рабством и здесь (как в оде «Вольность») провозглашались умеренные — распространение идей «свободы просвещенной». «Деревня» преследовала цели легальной пропаганды, в духе Союза благоденствия, и получила широкое распространение в списках.

В стихотворных посланиях Пушкина друзьям немалое место занимают мотивы политические: язвительные замечания «насчет небесного царя, а иногда насчет земного» («NN» — В. В. Энгельгардту), полемические выпады против казарменно-бюрократического Петербурга — «мертвой области рабов» и «капральства» («Всеволожскому») и т. д. Те же мотивы развиваются и в других дружеских интимных посланиях, которые вообще являются преобладающим жанром лирики Пушкина 1818—1819 годов. Так, в послании к А. Ф. Орлову говорится о «презренной палке палача», т. е. о телесных наказаниях в армии, в послании к князю А. М. Горчакову — о «святых невеждах», «почетных подлецах», о «мистики придворном кривляньи» и т. д. И мотивы эпикуреизма, содержащиеся в стихотворениях этих лет, приобретали особый смысл в связи с религиозно-мистическим направлением, которое, постепенно усиливаясь, в 1819 году стало основой реакционной правительственной политики. Песни «легкокрылой любви», «легкокрылого похмелья», молодости и вакхического веселья являлись дерзким вызовом по адресу показного благочестия, которым прикрывалась правительственная реакция.

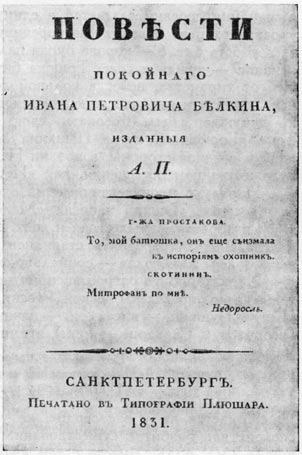

Духом борьбы с ханжеской моралью в жизни и литературе проникнута и поэма «Руслан и Людмила», законченная в марте 1820 года.

Поэма Пушкина была большим литературным событием. «Причиною энтузиазма, возбужденного „Русланом и Людмилою“, — писал Белинский, — было, конечно, и предчувствие нового мира творчества, который открывал Пушкин всеми своими первыми произведениями...» (XII, 4).

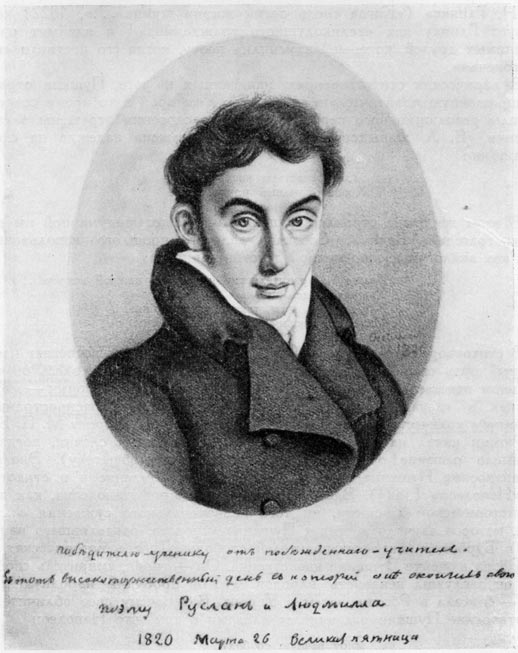

В «Руслане и Людмиле» отразились черты нового романтизма, не пассивно-мечтательного и подражательного, как у Жуковского, но задорного, жизнеутверждающего, народно-самобытного. Победа Пушкина была признана Жуковским, который подарил ему свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного-учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму Руслан и Людмила. 1820 марта 26 великая пятница».

- 183 -

П. Я. Чаадаев.

Портрет работы неизвестного художника

(1810-е годы).Существенно новым был народный, национально-самобытный характер пушкинской поэмы. Именно это и послужило причиной нападок со стороны рутинеров-классиков, усмотревших в ней «новый род сочинений». Тотчас по напечатании в «Сыне отечества» отрывка из третьей песни (1820, №№ 15 и 16) против Пушкина выступил в «Вестнике Европы» (1820, № 11) критик, подписавшийся «Жителем Бутырской стороны» (А. Глаголев). Он негодовал на чрезмерную, с его точки зрения, близость пушкинской поэмы к народным источникам, указывая на «низкие картины», достойные, по его словам, Кирши Данилова, и особенно подчеркивал, что поэт «для большей точности или чтобы лучше выразить всю прелесть старинного нашего песнословия... и в выражениях уподобился Ерусланову рассказчику...» (219).

Впечатления от поэмы Пушкина критик сравнивал с впечатлением, которое произвел бы «гость с бородою, в армяке, в лаптях», ворвавшийся в «московское благородное собрание» и закричавший: «здорово ребята!».

Поэмы на тему о русских богатырях были известны и раньше. Первым образцом в этом роде был незаконченный «Илья Муромец» Карамзина (1794). Карамзину следовал Н. А. Львов в «богатырской песне» «Добрыня», которая тоже осталась незаконченной. К категории «богатырских» поэм принадлежали также шуточные поэмы А. Н. Радищева (незаконченный «Бова»), Николая Радищева («Алеша Попович» и «Чурила Пленкович») и Хераскова («Бахариана»). Но все эти «богатырские поэмы» не противоречили классической поэтике, так как они не выходили, за исключением незаконченных «Ильи Муромца» Карамзина и «Добрыни» Львова, за пределы допускаемого ею шутливого жанра. Народность их была чисто условная; кроме имен героев и некоторых ходячих сказочных мотивов, в них ничего народного, собственно, и не было. Пушкинская же поэма и по своему содержанию, и по объему (шесть песен), и по стройности композиции, и по вложенному в нее лиризму принадлежала к эпическому жанру. Она вскоре была включена в разряд произведений «образцовых». В «Словаре» Н. Остолопова (1821) новая пушкинская поэма, название которой автор еще не твердо помнил (она названа «Людмила и Руслан»), приведена в пример «поэмы романической» (или романтической), определяемой как «стихотворческое повествование о каком-либо происшествии рыцарском, составляющем смесь любви, храбрости, благочестия и основанном на действиях чудесных». Там же в качестве примеров «описания» приводились описания садов Черномора

- 184 -

(песнь II) и поля битвы (песнь III); в качестве примера «подобия» цитировалось сравнение Фарлафа с зайцем (песнь II).1

Поэма Пушкина была гораздо ближе к подлинной народности, чем прежние «богатырские» поэмы, хотя с народной поэзией Пушкин знакомился по тем же печатным источникам, что и его предшественники. Материалом ему служили «Древние русские стихотворения» Кирши Данилова (1804), сборники сказок, представлявшие собой литературную обработку сказочных сюжетов, большей частью книжного происхождения («Русские сказки» в 10 частях, составленные В. А. Левшиным и изданные Н. И. Новиковым в 1780—1783 годах, и др.). Однако элементы народного стиля сказываются здесь и в былинном, по типу, сюжете, и в отдельных эпизодах, заимствованных из сказок, и в языке.

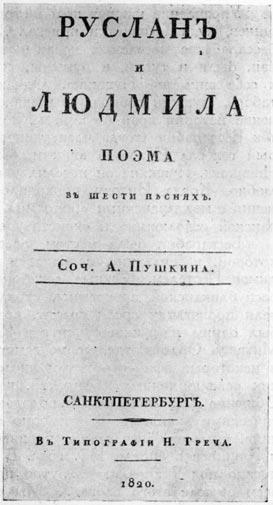

Поэма «Руслан и Людмила» вышла в свет в начале августа 1820 года. Это было первое крупное произведение Пушкина. Вместе с тем пушкинская поэма явилась разрешением назревшего в литературе вопроса о новой поэме, и по своему содержанию и по форме противоположной старой классической поэме. «Русланом и Людмилой» был определен, в основных чертах, тот новый тип поэмы, который господствовал потом на протяжении двух-трех десятков лет. Новым был самый стих «Руслана и Людмилы» — четырехстопный рифмованный ямб, которому Пушкин придал свободное лирическое движение, не стесненное строфическим делением и правильным чередованием рифм. До «Руслана» четырехстопный ямб применялся только в лирических жанрах, в балладах и т. д. Что касается поэм, то его применяли до Пушкина Херасков (частично в «Бахариане», 1803) и Николай Радищев, который, однако, делил его на строфы («Алеша Попович», 1801). Позднее К. Полевой так писал о значении стиха «Руслана»: «Самый стих, избранный Пушкиным для первого его большого опыта, не мог не обратить на себя внимания: он краток, сообразен с юною пылкостью предмета и для современников звучал освобождением от длинных стихов тогдашнего поколения писателей...».2

«Русланом и Людмилой» обозначена также заметная веха в история развития русского литературного языка. Хотя в языке этой поэмы имеются признаки поэтического языка и Батюшкова и Жуковского, однако в нем уже отчетливо обнаруживается намеренный отход от однообразной, однотонной речи карамзинистов, стремление к сближению живой народной речи и литературного языка. Допуская здесь использование свойственных карамзинистам новообразований, иногда даже противоречащих строю русского языка, Пушкин или считал их неотъемлемыми принадлежностями риторического стиля, от традиции которого тогда еще не освободился, или вводил их потому, что эти новообразования казались удобными для стиха своей сжатостью (например: «Светлеет мир его очам», «Он ищет позабыться сном», «Их горделивые дружины Бежали северных мечей»). Имеются в поэме отчасти и славянизмы вроде «глас», «млад» и т. д. Вариируя их (например, «млад» — «В нем кровь играет молодая»), Пушкин увеличивал этим гибкость языкового материала. Но он допускал славянизмы главным образом как стилистический элемент, оттенявший серьезность (по пушкинскому выражению — «важность»3) и трагизм, например: «Княжне воздушными перстами Златую косу заплела», «Он узнает сей буйный глас» (Руслан — Рогдая) и т. п. Развивая

- 185 -

в этом отношении традицию своих предшественников, Пушкин и сам заимствовал славянизмы, органически включал в «просторечивое употребление», например: «Но, витязь, будь великодушен! Достоин плача жребий мой», «Я, каждый день, восстав от сна», «Довольно... благо мне не надо Описывать».

«К Чаадаеву». Список стихотворения.

Что касается так называемого «просторечия», то к нему Пушкин обнаружил наибольшее тяготение. Не только целые эпизоды поэмы написаны сплошь живым, разговорным языком (например, Людмила у зеркала с шапкой-невидимкой), но элементами разговорной речи пересыпаны разные виды фразеологии, причем местами выражения доведены до предельной степени

- 186 -

простого, «бытового» говора. Так разрушалась Пушкиным карамзинская система салонного языка с ее строгим отбором «сельских слов» по принципу соответствия «любезным идеям» галантного писателя.

Характерно, что Пушкин свой сказочно-былинный сюжет стремится вдвинуть в определенные исторические рамки. В шестой песне «Руслана и Людмилы» исправлен обычный былинный анахронизм; здесь изображается осада Киева печенегами, а не татарами, как в былинах. Можно думать, что эта «историчность» шестой песни связана с появлением в 1818 году восьми томов «Истории государства Российского» Карамзина. Историческая тенденция сказывается и в заимствовании имени Фарлафа, о котором говорится в летописи.

Не заключая в себе прямых мотивов современности, пушкинская поэма была вместе с тем в высшей степени современной. В литературном отношении это была смелая оппозиция и «классикам»-рутинерам, и Жуковскому. Своим «Русланом» Пушкин стремился освободить русскую поэму от влияния классицизма и немецкого мистического романтизма и направить ее по пути романтизма боевого и протестующего. Победа Пушкина была решающая: она на многие годы определила дальнейшее развитие русской литературы. Туманной внеисторической сказочности «Двенадцати спящих дев» и пассивно-мечтательному романтизму Жуковского Пушкин решительно противопоставлял «историзм», которому подчинен был фантастический сюжет его поэмы, жизнерадостную романтику и задорную насмешливость. В этом боевом характере поэмы заключается причина того, что, по словам Белинского, «ни одно произведение Пушкина... не произвело столько шума и криков, как „Руслан и Людмила“...» (XI, 189).

Пушкинская поэма писалась в годы расцвета придворного мистицизма, и «земная» эротика «Руслана» приобретала в этой обстановке особенную остроту. В этом смысле «грешная» поэма Пушкина аналогична его стихотворениям периода «Зеленой лампы». Воспевание любовных шалостей и веселых пиров в стихах Пушкина периода «Зеленой лампы» было демонстрацией против казенного ханжества. Такую же роль играла любовная тема и в «Руслане». Самым резким проявлением полемической направленности «Руслана и Людмилы» была пародия на «Двенадцать спящих дев» Жуковского в четвертой песне поэмы. «Обличая» мистическую «прелестную ложь» Жуковского и подменяя религиозные мотивы эротическими, Пушкин этим самым заявлял протест против немецкого мистического романтизма.

Обвинения в «безнравственности», которые предъявлялись Пушкину, были в то же время замаскированными обвинениями в либерализме. В журнале «Невский зритель» (1820, № 7) помещена была в странном противоречии с общей линией этого журнала резкая статья против Пушкина. Автор статьи высказывал сомнение в праве называть «Руслана и Людмилу» поэмой, так как она не ставит перед собой религиозно-нравственные задачи и предметом своим не имеет важные события. Критик усматривает некоторую вольность в том, что поэт «между необыкновенными героями своей поэмы поместил и историческое лицо: великого князя Владимира, просветителя России»; «всякий христианин, — замечал он, — при одном имени его исполняется чувств благотворения. Впрочем хорошо, что он показывается только в первой и последней песнях поэмы». Наконец, критик останавливался на картинах «сладострастия» и намекал на те последствия, к каким привела подобная литература во Франции в конце XVIII века. «Тогда как во Франции, в конце минувшего столетия, стали в великом множестве появляться подобные сему произведения, — писал он, — произошел не только упадок словесности, но и самой нравственности» (т. е. революция).

- 187 -

«Руслан и Людмила». Титульный лист

первого издания поэмы (1820 г.).Впоследствии (при переиздании поэмы в 1828 году) Пушкин смягчил некоторые наиболее резкие места (в том числе и пародию на Жуковского) и присоединил «пролог» («У лукоморья дуб зеленый...»), основанный на подлинной, записанной со слов Арины Родионовны, народной присказке.

4

В период, когда Пушкин закончил «Руслана», все более и более усиливались его революционные настроения. Он писал резкие эпиграммы, большая часть которых до нас не дошла. Рассказывали, что он показывал в театре портрет Лувеля, убийцы герцога Беррийского, с надписью: «урок царям». Пушкин сделался предметом злостных сплетен его врагов; эти сплетни доходили до отца и вызывали тяжелые семейные сцены. Петербург опротивел Пушкину. Еще в 1819 году он собирался поступить на военную службу и ехать с генералом Киселевым на юг, в Тульчин.

В апреле 1820 года он писал князю Вяземскому: «Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит мою душу» (XIII, 15). Повидимому, тогда он и условился с семейством генерала Н. Н. Раевского, героя 1812 года, ехать вместе на Кавказ. Желание Пушкина скоро исполнилось, но совсем не так, как он думал.

До правительства дошли его политические стихи. Ходили слухи, что Александр I хочет посадить Пушкина в крепость или сослать в Соловецкий монастырь. Жуковский, А. И. Тургенев и Чаадаев уговорили осторожного Карамзина заступиться за молодого поэта. По ходатайству Карамзина и Жуковского наказание, грозившее Пушкину, было заменено ссылкой на юг. Его назначили на службу в Екатеринослав, к генералу Инзову, попечителю колонистов Южного края. 6 мая 1820 года Пушкин покинул Петербург. Печатание «Руслана» взяли на себя Жуковский и Гнедич.

Раевские застали Пушкина в Екатеринославе и взяли с собой на Кавказ полубольного: по приезде в Екатеринослав он схватил горячку. Два месяца, с июня до августа, он провел в Пятигорске и Кисловодске, а затем, в начале августа, поехал с Раевскими через Тамань и Керчь в Феодосию, а оттуда на корабле в Гурзуф (где провел три недели). В Крыму и на Кавказе Пушкин много беседовал с Николаем Раевским, читал с ним Байрона. Впечатления от крымской природы, знакомство с новыми краями, само путешествие, — все это произвело на Пушкина глубокое впечатление. При переезде из Феодосии в Гурзуф, на корабле, он написал одну из лучших своих элегий — «Погасло дневное светило...».

- 188 -

Управление южных колонистов было переведено в Бессарабию, в Кишинев, куда Пушкин и приехал 21 сентября 1820 года. Разноплеменное бессарабское население, среди которого, кроме коренных жителей-молдаван, были и турки, и румыны, и евреи, и греки, и цыгане, привлекало к себе внимание Пушкина. Однажды он побывал в далеком цыганском таборе. Пушкин собирал молдаванские песни и серьезно принялся за изучение истории края по книгам, которые давал ему И. П. Липранди, знаток Бессарабии (тогда член тайного общества). Начальник Пушкина, старый генерал Инзов, в юности был масоном и соприкасался с кружком Новикова. Пушкина он поселил у себя в доме и относился к нему дружелюбно. Когда Инзову приходилось сажать его под арест за столкновения с молдаванскими «боярами», он являлся к нему потолковать о «гишпанской революции» и «конституции кортесов».

Бессарабия была местом расположения Второй армии, при штабе которой, в Тульчине, находилось средоточие Южного общества, руководимое Пестелем. Южные декабристы придерживались, в большинстве, республиканской программы, стояли за революционный метод борьбы и вели пропаганду среди солдат, подготовляя их для переворота. Кишинев был одним из важных центров Южного общества. Там стояла дивизия Михаила Орлова, где, кроме самого начальника, членами Общества были и некоторые офицеры, в том числе майор В. Ф. Раевский, человек стойких революционных убеждений, которого Пушкин прозвал «спартанцем». Общение с В. Ф. Раевским, обладавшим обширными историческими и политическими знаниями, благотворно отражалось на идейном развитии Пушкина. Сильное впечатление произвел на Пушкина Пестель, приезжавший в Кишинев в апреле 1821 года. В пушкинском кишиневском дневнике написано под 9 апреля: «... утро провел я с Пестелем, умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...» (XII, 303). Был еще один декабристский центр, где бывал Пушкин, — Каменка, имение братьев Давыдовых, в трехстах километрах от Киева в юго-восточном направлении. В Каменке Пушкин провел всю зиму 1820—1821 года (с ноября по март). Один из хозяев Каменки, В. Л. Давыдов являлся главой особой Каменской управы Южного общества.

Революционное возбуждение, которым Пушкин был охвачен в Петербурге, в этой атмосфере еще более возросло. Политическая тема в его лирике южного периода достигает наибольшей остроты. В эти годы он окончательно пересматривает свое отношение к элегической поэзии, которая занимала столь большое место в его творчестве лицейских лет. В 1822 году Пушкин в одном из критических набросков писал, что «не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не подвинется» (XI, 19).

Хотя Пушкин тяжело переживал свою ссылку, но этот удар не сломил его стойкости и независимости, его преданности идеям свободы. В стихотворении «К Овидию» (1821) Пушкин сопоставлял свою судьбу с судьбой римского поэта, который был сослан императором Октавианом Августом на побережье Черного моря. Пушкин в этом стихотворении подчеркивал свое нежелание, в отличие от Овидия, просить милости императора. В рукописном тексте оно кончалось признанием:

Но не унизил ввек изменой беззаконной

Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.

- 189 -

В. А. Жуковский.

Рисунок Э. Эстеррейха (1820 г.). Подарок Жуковского с надписью

Пушкину.Послание «К Овидию» Пушкин считал одним из лучших своих стихотворений. Его переживания, размышления о своей судьбе изгнанника отразились также в послании «Чаадаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет», 1821). Здесь говорится о верности идеям свободы, о стремлении «в просвещении стать с веком наравне», вспоминаются «вольнолюбивые надежды» (эта строка была запрещена цензурой). В некоторых других посланиях, обращенных к другим своим друзьям, Пушкин также подчеркивает стойкость своих воспоминаний о петербургских политических связях. В стихотворении, обращенном к председателю «Зеленой лампы» Я. Н. Толстому, он говорит с грустью о своей оторванности от этого кружка, где господствовали «вольные музы» и «милое равенство». Стихотворение

- 190 -

«Ф. Н. Глинке» («Когда средь оргий жизни шумной...», 1822) характеризует Глинку как «великодушного гражданина»1 и клеймит измену тех мнимых друзей, которые «изменили» поэту, когда его постигли «грозные гоненья».

В лирических стихотворениях, написанных на юге, Пушкин отражает ту напряженную политическую атмосферу, в которой в то время созревали замыслы революционного переворота. Эти настроения отражены в стихотворении «В. Л. Давыдову» (1821), где выражена надежда на скорую революцию:

... мы счастьем насладимся,

Кровавой чашей причастимся.В этом же плане строился пушкинский сюжет задуманной им в тот период трагедии «Вадим». События далекого прошлого использовались здесь как аналогии к современной действительности:

Вражду к правительству я зрел на каждой встрече...

Уныние везде...

Встревожены умы, таится пламя в них.

Младые граждане кипят и негодуют.В стихотворении «Кинжал» (1821) впервые Пушкин воспевает насильственный путь свержения деспотизма (хотя вновь говорит здесь об отрицательном отношении к левому крылу французской революции — якобинцам как к «исчадью мятежей»). Это стихотворение распространилось в огромном количестве списков (его, между прочим, декабрист М. П. Бестужев-Рюмин читал на собрании Общества соединенных славян, когда оно принимало решение о присоединении к Южному обществу). Эволюция мировоззрения Пушкина нашла характерное преломление и в стихотворении «Наполеон» (1821). Здесь нет ни идеализации Наполеона, как якобы сверхисторической личности, ни того первоначального суждения о Наполеоне, которое звучало в стихах Пушкина-лицеиста, разделявшего наивную веру в Бурбонов как восстановителей свободы. Теперь историческая роль Наполеона в оценке Пушкина двойственна. Он — тиран, смиритель свободы; этим он заслужил ненависть народов. Но он пробудил народную Немезиду — сначала в России, затем в Европе. Вот почему свое обличительное стихотворение Пушкин заканчивает словами о том, что Наполеон

... миру вечную свободу

Из мрака ссылки завещал.Пушкин отметил сам (в письме от 1 декабря 1823 года к А. И. Тургеневу), что последняя строфа, — стало быть, и строка о «вечной свободе» мира, — имела смысл в 1821 году, но потеряла его в 1823, и тем подчеркнул связь ее с европейскими революциями начала 20-х годов. Все это характеризует полевение политических взглядов Пушкина в южный период. Он попрежнему кипел жаждой деятельности и стремился попасть в тайное общество. Якушкин описывает любопытную сцену, происшедшую в Каменке в ноябре 1820 года, когда здесь был Пушкин. Члены тайного общества (Якушкин, Михаил Орлов, Охотников и сам хозяин — В. Л. Давыдов) затеяли в присутствии Пушкина спор о том, могло ли бы тайное общество принести пользу России. Пушкин с жаром ухватился

- 191 -

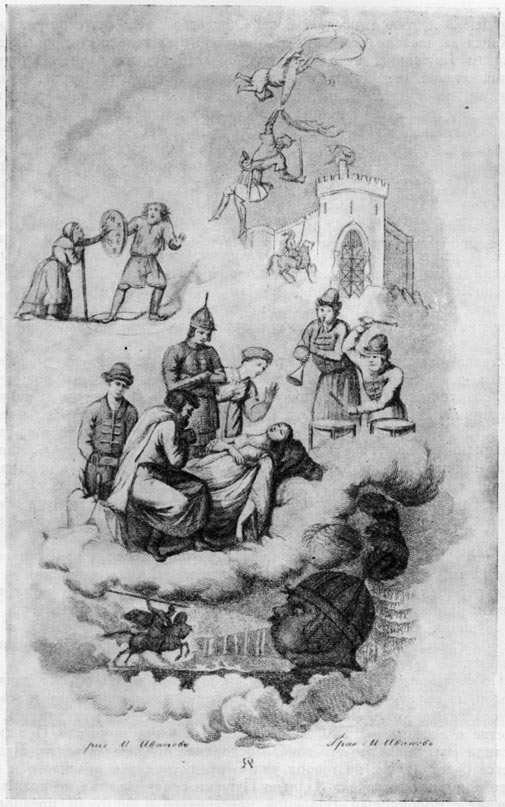

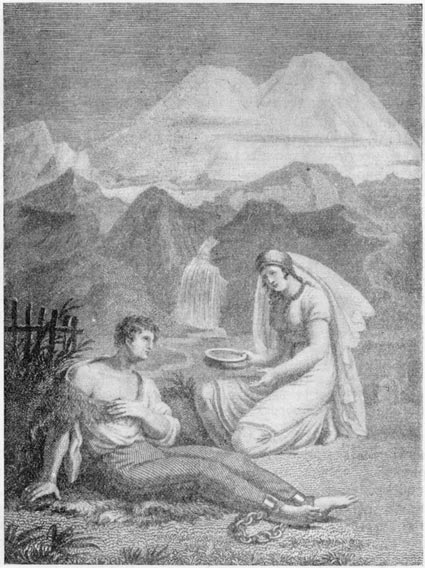

«Руслан и Людмила». Фронтиспис-виньетка.

Гравюра М. Иванова по рисунку И. Иванова.

Эскиз виньетки А. Н. Оленина (1820 г.).

- 192 -

за эту мысль и стал доказывать, что Общество имело бы огромное значение. Когда же выяснилось, что весь разговор был только шуткой, Пушкин, по словам Якушкина, чуть не заплакал. Не будучи членом Общества, Пушкин, однако, содействовал его целям не только литературными произведениями, но и путем личной агитации. Один полицейский агент писал в своем донесении: «Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство». Кишиневский сослуживец Пушкина кн. П. И. Долгоруков заметил в своем дневнике, что Пушкин признавал «почтенным» только «класс земледельцев» и особенно нападал на дворян. Он приводит такую фразу: «Их надобно всех повесить».

Пушкин с напряженным вниманием следил за революционной борьбой в европейских странах. В апреле 1821 года вспыхнуло греческое восстание, которое Пушкин приветствовал с восторгом, ожидая от него важных последствий и для России и для всей Европы (откликами на греческие события являются его стихотворения «Война», «Генералу Пущину» и др.). Он лично знал в Кишиневе деятелей гетерии, греческого революционного общества, в том числе и предводителя восстания — князя Александра Ипсиланти.

Однако реакция в Европе торжествовала. В 1821 году австрийцы подавили революцию в Неаполе и Пьемонте. В 1823 году французские войска сокрушили революционную Испанию. На эти события и на усиление реакции в России Пушкин отозвался стихотворением «Свободы сеятель пустынный» (1823), в котором выразил глубокую скорбь по поводу неудач революционных попыток и разочарование тем, что «мирные народы» покорно несут «ярмо с гремушками да бич». Эти же настроения отражены в стихах «Кто, волны, вас остановил» и «Недвижный страж дремал». В первом из них он негодует по поводу того, что «поток мятежный» превращен в «пруд безмолвный», а во втором восклицает: «Вот — кесарь, где же Брут?!».

В 1822 году в Кишиневе произошло крупное событие: в феврале был арестован и увезен в тираспольскую крепость В. Ф. Раевский, а вслед за тем отрешен от службы Михаил Орлов. Правительство подозревало заговор и принимало свои меры. О предстоящем аресте предупредил Раевского Пушкин, узнавший об этом за несколько часов от Инзова, и Раевскому, благодаря Пушкину, удалось уничтожить компрометировавшие его документы.

По хлопотам петербургских друзей Пушкин в июле 1823 года был переведен на службу в Одессу, в канцелярию новороссийского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова. Жена его, Елизавета Ксаверьевна, была в родстве с Раевскими. Там же, в Одессе, служил приятель Пушкина — Александр Раевский. Все это давало основание предполагать, что Пушкину в Одессе будет лучше, не говоря уже о преимуществах красивого и оживленного приморского города. Однако Пушкин сразу же стал во враждебные отношения с Воронцовым. Воронцов, консерватор и англоман, презиравший все русское, видел в Пушкине только «коллежского секретаря». Пушкин принимал свои 700 рублей годового жалованья как «паек ссылочного невольника», а Воронцов требовал от него исполнения чиновничьих обязанностей. Ко всему присоединилась ревность Воронцова, женой которого Пушкин увлекся.

Пушкин тяготился неопределенностью своего положения. Несколько раз он обращался к царю с просьбой об отпуске в Петербург, на что имел право как чиновник, но каждый раз получал отказ.

- 193 -

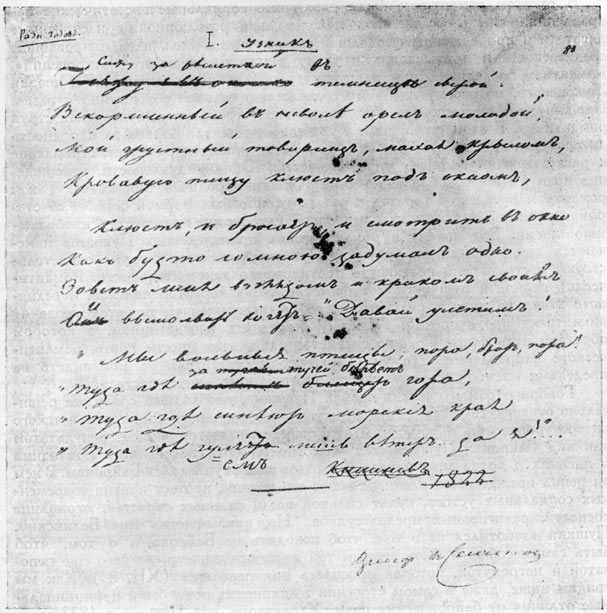

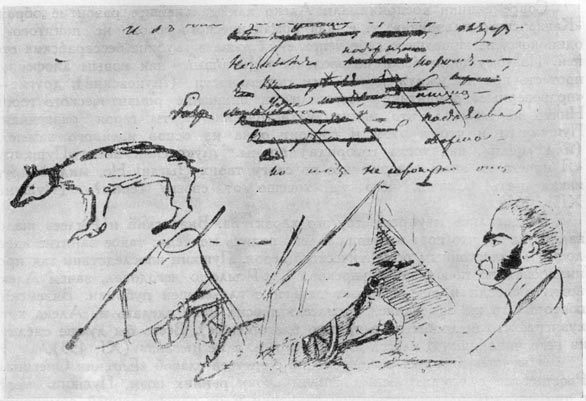

«Узник». Автограф Пушкина (1821 г.).

5

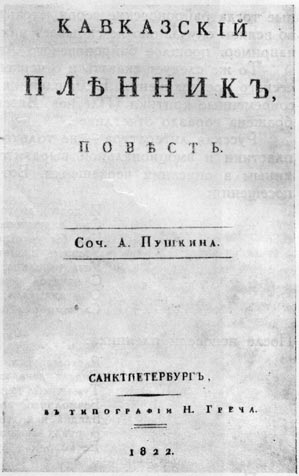

Пушкин с необыкновенной быстротой шел вперед в своем творчестве. Каждое новое произведение его становилось новым литературным завоеванием. Совершенно новым в русской литературе видом поэмы явился «Кавказский пленник» (1821, напечатано в 1822 году), романтическая поэма лирического характера. Эта форма поэтического творчества, первым образцом которой был «Кавказский пленник», нашла свое дальнейшее развитие в следующих поэмах Пушкина: «Братьях разбойниках» (1822, напечатано в 1825 году), «Бахчисарайском фонтане» (1823, напечатано в 1824 году) и «Цыганах» (1824, напечатано в 1827 году).

«Романтизм — вот первое слово, огласившее Пушкинский период», — заметил Белинский (I, 383). Романтизм Пушкина сыграл огромную революционную роль в развитии русской литератуы, в ниспровержении догматических «правил» классицизма, в расширении идейного содержания и обновления форм поэзии, драматургии, художественной прозы.

- 194 -

В русском романтизме были различные социальные и эстетические направления. Среди романтиков находились и революционно настроенные писатели и приверженцы феодально-монархических идей, идеализировавшие средневековье и призывавшие к уходу в мир мистического «откровения». Романтизм последнего типа, нашедший наиболее яркое выражение в поэзии Жуковского, по своему идейному содержанию остался совершенно чуждым Пушкину: его интересовала иная, социально устремленная, бунтарская струя романтизма. В этом романтизме Пушкина привлекала борьба за народность литературы, за освобождение от правил, стеснявших ее развитие, стремление к раскрытию внутреннего мира человеческой индивидуальности, утверждение прав личности» обращение к источникам народного творчества. Такой романтизм предвещал переход к реализму, ибо был формой борьбы со старой идеологией и эстетикой, мешавшей глубокому, правдивому изображению жизни. Вот почему в романтических произведениях Пушкина намечаются яркие тенденции будущего Пушкина-реалиста, которые свидетельствуют о стремлении постигнуть противоречия действительности. Романтический период в пушкинском творчестве носил характер поисков, переходного этапа на пути к реализму, а не был выражением попыток ухода от жизненных противоречий. Пушкину был чужд и мистицизм, в котором обретали путь к примирению с действительностью многие поэты романтического направления. Его ум передового просветителя не мог видеть за пределами «земной жизни» ничего иного, кроме «ничтожества».

Говоря о романтических поэмах Пушкина, необходимо сразу же решительно отвергнуть утверждение буржуазно-либерального компаративистского литературоведения о том, что эти поэмы являются якобы результатом влияния Байрона. Пушкин, как известно из его собственных признаний в письмах к друзьям, в начале 20-х годов весьма увлекался Байроном. В нем он ценил прежде всего идейный пафос его поэзии, протест против современных социальных устоев, культ сильной воли, сильных страстей, отрицание косности, религиозных предрассудков. Но, как отметил еще Белинский, Пушкин «заботился не о том, чтоб походить на Байрона, а о том, чтоб быть самим собою и быть верным той действительности, до него еще непочатой и нетронутой, которая просилась под перо его» (XII, 83). Как мы увидим ниже, даже в самом строении пушкинских поэм были принципиальные отличия от байроновских поэм. Характерно, что Пушкин в 1827 году, отмечал положительное в творчестве Байрона, вместе с тем подверг резкой критике односторонность и недостатки его творческого метода. Главное отличие «южных» поэм Пушкина от поэм Байрона заключается в том, что пушкинские поэмы, выросли на почве русской действительности и в них ставились вопросы, подсказанные русской жизнью. Именно это решающее обстоятельство и обусловило своеобразие пушкинских поэм, их огромное значение для русского общества и для развития русской литературы.

Пушкин чувствовал сам новизну своей поэмы и поэтому колебался в определении ее жанра. По поводу подзаголовка к «Кавказскому пленнику» он писал Гнедичу: «Назовите это стихотворение сказкой, повестию, поэмой или вовсе никак не называйте» (XIII, 37). В печати поэма названа была «повестью».

Непосредственным выражением протестующего, оппозиционного направления пушкинской поэмы были строки о свободе, выключенные из прижизненных изданий:

Свобода! Он одной тебя

Еще искал в подлунном мире...

- 195 -

«Кавказский пленник». Титульный лист

первого издания (1822 г.).Это свободолюбие сказывалось во всем содержании «Кавказского пленника». «Кавказский пленник» был произведением, органически связанным с личностью автора и с русской жизнью.

Самый характер пленника имел русскую реально историческую основу. Пушкин писал В. П. Горчакову о характере пленника: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века» (октябрь — ноябрь 1822 года; XIII, 52). Живыми выразителями этой разочарованности были некоторые друзья Пушкина; элементы этого раннего разочарования были и у Пушкина: оно было вызвано противоречием между свободолюбивыми стремлениями передовой молодежи и окружающей обстановкой. Еще до отъезда на юг он писал Вяземскому: «Петербург душен для поэта» (апрель 1820 года; XIII, 15). «Духота» эта метафорически выражала, конечно, политическую атмосферу александровской России. Поэтическое претворение этого автобиографического мотива мы находим в «Кавказском пленнике»:

Наскуча жертвой быть привычной

Давно презренной суеты,

И неприязни двуязычной,