- 113 -

ГРИБОЕДОВ

- 114 -

- 115 -

1

Александр Сергеевич Грибоедов (1795—1829) происходил из старинного дворянского рода, корни которого уходили вглубь XVI века. Род издавна жительствовал в старой столице. «Отечество, сродство и дом мой — в Москве», — писал однажды Грибоедов.

Грибоедов получил отличное домашнее воспитание, с детства овладел французским, английским, немецким и итальянским языками, отлично играл на фортепьяно. Окончив Московский университетский благородный (дворянский) пансион, прошел затем в Московском университете три факультета (словесный, юридический и физико-математический), получил степени кандидата словесных и юридических наук и в 1812 году уже «был готов к испытанию для поступления в чин доктора» (прав). Грибоедов пробыл в университете шесть с половиной лет. Он учился в Московском университете в годы его расцвета — после реформы 1804 года и получил отличное образование.

Высок был и общий уровень московских студентов. Одновременно с Грибоедовым, немного раньше — немного позже, в Московском университете учились будущие декабристы: И. Д. Якушкин, Н. И. Тургенев, С. П. Трубецкой, Артамон и Никита Муравьевы, П. Г. Каховский, А. И. Якубович, М. А. Фонвизин, А. П. Юшневский, Ф. И. Шаховской и др. Тогда же слушали лекции братья Петр и Михаил Чаадаевы. При университетском благородном пансионе и в самом университете существовал театр, хорошо оборудованный технически, руководимый профессором Сандуновым и профессором Страховым, располагавший собственным репертуаром. Один за другим издавались журналы, где печатались проза и стихи воспитанников пансиона и университета.

Большинство студентов были разночинцы, часто демократически настроенные; среди них — Н. А. Полевой, бывший вольнослушателем в 1811—1812 годах. Да и профессора в большинстве были тоже разночинцы.

Не менее, чем университетское преподавание, была содержательна и культурная жизнь допожарной Москвы. В Москве тогда живали и деятельно участвовали в московской журналистике Карамзин и Жуковский. В подмосковной деревне жил Н. И. Новиков. Московская журналистика была тогда сильнее петербургской. Московский театр был богат артистическими силами; ставились лучшие пьесы, в том числе и те, какие были отголосками патриотического движения периода войн с Наполеоном. Москва тогда славилась своей музыкальной жизнью. В публичных благотворительных концертах принимала участие сестра Грибоедова, Мария Сергеевна. В особняках московской знати были собраны богатейшие коллекции картин и скульптур мирового значения. Истинными музеями искусств были прославленные подмосковные, как Архангельское, Кусково и др.

- 116 -

Грибоедов готовился сдать испытания на доктора прав, т. е. стать ученым. Но «получено было известие о вторжении неприятеля в пределы отечества нашего», и Грибоедов, увлекаемый патриотическим движением, бросил научные занятия и поступил корнетом в Московский гусарский полк. Впрочем, на войну Грибоедову не удалось попасть: полк простоял долгое время в Казанской губернии, потом его состав вошел в Иркутский гусарский полк, стоявший в Белоруссии и имевший задачей комплектование кавалерийских резервов. Для юноши Грибоедова (в 1812 году ему было всего 17 лет) передвижение с полком по России было средством знакомства с родиной. Общение с солдатами в походе и на стоянках — впервые и довольно близко — знакомили с крепостным народом в солдатской шинели.

Общение с офицерами, среди которых были участники Бородинско сражения, поддерживало в молодом Грибоедове патриотический подъем. Отечественная война 1812 года и, позднее, движение декабризма определили, в основном, мировоззрение и творчество Грибоедова.

С горячим энтузиазмом включился Грибоедов в военную жизнь. Как горячо отнесся он к новому делу, показывает статья Грибоедова «О кавалерийских резервах», напечатанная в 1814 году в «Вестнике Европы» (ч. 88, № 22). Девятнадцатилетний автор говорит о важном значении для армии правильной подготовки резервов, о трудности комплектования новых кадров кавалерии. С глубокой удовлетворенностью он сообщает, что удавалось отправлять в действующую армию ежемесячно по десяти, двенадцати, двадцати эскадронов, что в двенадцать месяцев сформировалось 65 тысяч кавалерии, что конница, стоявшая под Гамбургом, и большая часть, бывшая во Франции, подготовлена в Белоруссии, что почти все новообразованные эскадроны отличились в военных действиях. Автора радуют внесенные при комплектовании кавалерийских резервов улучшения. Он требует бескорыстия от каждого должностного лица, не допускает, чтобы оно «помыслило о личных своих выгодах, особенно в то время, как дымилась еще кровь его собратий на отеческих полях». Из Брест-Литовска в редакцию московского журнала Грибоедов посылает собранные среди офицеров деньги «для бедных, которых так много после пожара Москвы. В отдаленности от любезного отечественного края нам не известно, какие частные лица наиболее терпят от бедности».1

Комплектование резервов не было тем делом, ради которого Грибоедов вступил добровольцем в войска. Война шла где-то далеко в стороне, она уже кончалась, русские войска уже вошли в Париж и, наконец, возвратились обратно в Россию. В глухих местах Белоруссии Грибоедову оставаться было бесцельно. Встреча там с драматургом А. А. Шаховским, работа над пьесой «Молодые супруги» усиливали тягу в столицу, и Грибоедов, выйдя в отставку, переселился в Петербург (с конца 1815 года).

Здесь Грибоедов расширил писательскую работу. Грибоедов вращался в передовых кругах петербургского общества. В 1816 году он был принят одновременно с Чаадаевым и Пестелем в одну из наиболее оппозиционно настроенных масонских лож. В 1817 году он поступил на службу в Государственную Коллегию иностранных дел и здесь встречался с Пушкиным, Кюхельбекером, арзамасцем Д. Дашковым, будущим участником «Зеленой лампы» Никитой Всеволожским. Вскоре его захватила литературная и театральная жизнь. Грибоедов познакомился с издателем «Сына отечества» Н. Гречем, драматургом Н. Хмельницким, литератором-переводчиком А. Жандром, поэтом и критиком П. Катениным и другими писателями.

- 117 -

Часто бывал у А. А. Шаховского, сблизился с артистами Сосницким, Семеновой, Вальберховой и многими другими. Его произведения печатались в прогрессивном тогда «Сыне отечества»: эпиграмма «От Аполлона», полемическая статья «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады Ленора», пять сцен из коллективно написанной комедии «Своя семья». Эта комедия, а также «Молодые супруги» и «Притворная неверность» шли на сцене.

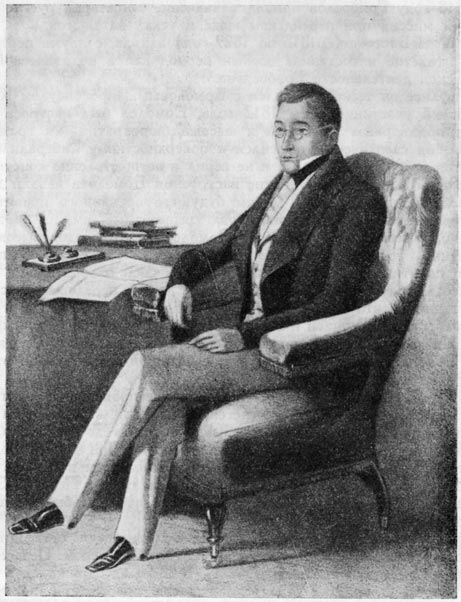

А. С. Грибоедов.

Литография П. Каратыгина (1858 г.).Грибоедов участвовал в качестве секунданта в дуэли между гвардейским офицером Шереметьевым и камер-юнкером графом Завадовским. Дуэль была вызвана столкновением Шереметьева и Завадовского из-за известной танцовщицы Истоминой. Шереметьев был смертельно ранен. На Грибоедова, по его собственным словам в письме к С. Н. Бегичеву, «нашла ужасная тоска», он видел «беспрестанно перед глазами умирающего Шереметьева, и пребывание в Петербурге сделалось для него невыносимо».1

- 118 -

В 1818 году Грибоедов принял назначение секретарем русской дипломатической миссии при персидском шахе и уехал на Восток.

Жизнь на Востоке (с 1818 по 1829 год) заняла, с двумя перерывами, целое десятилетие и составила особый период как в политической, так и в поэтической деятельности Грибоедова.

В Тифлисе он тесно сблизился с Ермоловым, «проконсулом Кавказа». Заслуженный участник войны 1812 года, Ермолов был настроен оппозиционно к придворным кругам и к высшей бюрократии — к гражданской и военной; он скептически относился к поверхностному либерализму светских кругов в 1815—1818 годах и не верил в осуществление конституционных обещаний Александра I. Такие настроения Ермолова давали декабристам основание намечать его членом будущего временного правительства. Оппозиционные настроения Грибоедова, вывезенные им из Петербурга, несомненно, укреплялись в беседах с Ермоловым. Грибоедов высоко ценил ум, познания, государственный опыт Ермолова. Но Ермолов проводил жестокую политику царизма. Грибоедов же в свои отношения на Кавказе вносил черты подлинного гуманизма. Как и другие передовые русские деятели, он понимал, что присоединение к России народов Кавказа ограждало их от порабощения Турцией и Ираном, от происков английских и французских колонизаторов и обеспечивало их дальнейшее развитие. Среди грузин и армян Грибоедов имел много друзей; с большой симпатией он относился к их национальной культуре.

Живя в Персии, Грибоедов наблюдал яркие проявления политического деспотизма, факты бесправия и угнетения народа: «... лествица слепого рабства и слепой власти здесь беспрерывно восходит до бега, хана, беглербега и каймакама и таким образом выше и выше».1 При частых, медлительных переездах и долгих остановках с острым вниманием наблюдал Грибоедов народную многоплеменную жизнь в Закавказье и Персии. Сюда же надо отнести и наблюдения над русскими солдатами, общение с коими бывало особенно тесным в походной жизни.

Созревшая под таким воздействием политическая оппозиционность Грибоедова укреплялась в общении с В. К. Кюхельбекером. Переселившись из Персии в Тифлис, Грибоедов в 1821—1822 годах сдружился с Кюхельбекером, который приехал туда вскоре после пребывания за границей. Кюхельбекер побывал в Германии, Италии, Париже и южной Франции, встречался с крупными деятелями литературы и общественности. Беседы с Кюхельбекером давали Грибоедову возможность даже и здесь, в Тифлисе, ощущать атмосферу политического движения; Кюхельбекер сообщал ему последние европейские новости.

В Тифлисе Грибоедов был в общении и с другими выдающимися людьми, исполненными политических интересов. Это подготовляло Грибоедова к встречам с декабристами. В марте 1823 года он приехал в отпуск в Россию и прожил сначала в Москве и в деревне, а потом в Петербурге до половины 1825 года, т. е. больше двух лет.

В Москве и Петербурге Грибоедов возобновил свои общественные связи. Он подоспел к последней фазе созревания декабризма, когда организовывалось Северное общество и происходила усиленная вербовка членов. В Москве он вновь встречался с Кюхельбекером, когда тот вместе с В. Ф. Одоевским издавал альманах «Мнемозина» (здесь Грибоедов поместил стихотворение «Давид»). Встречался, конечно, и с декабристами-москвичами:

- 119 -

Якушкиным, Фонвизиным и др.; сблизился с П. А. Вяземским, настроенным тогда оппозиционно; вместе с ним написал пьесу «Кто брат, кто сестра». В Петербурге сдружился с Рылеевым, А. А. Бестужевым (вероятно, и с его братьями) и многими другими. В Киеве, где останавливался потом, в своем путешествии по югу, перед возвращением на Кавказ, Грибоедов встречался с Сергеем и Артамоном Муравьевыми, М. П. Бестужевым-Рюминым, С. П. Трубецким.

Когда началось следствие по делу декабристов, Грибоедов был арестован на Кавказе, привезен в Петербург и посажен под арест в Главном штабе.

На следствии Грибоедов решительно отрицал свое знакомство с организацией и планами декабристов. В действительности же из декабристов Грибоедову были знакомы, кроме названных, С. Г. Волконский, К. П. Оболенский, Д. И. Завалишин, А. И. Якубович, Н. Н. Оржицкий и многие другие. С А. И. Одоевским, Кюхельбекером, А. Бестужевым, Рылеевым его связывала тесная дружба. Несомненно, Грибоедов был осведомлен о многих подробностях движения, знал состав тайных обществ, их устройство, замыслы государственных преобразований и т. д. На допросах следственной комиссии Рылеев, хотя и желал выгородить поэта, все же показал: «С Грибоедовым я имел несколько общих разговоров о положении России и делал ему намеки о существовании общества, имеющего целью переменить образ правления в России и ввести конституционную монархию...». Александр Бестужев дал такое показание: «С Грибоедовым, как с человеком свободомыслящим, я нередко мечтал о желании преобразования России. Говорил даже, что есть люди, которые стремятся к этому», причем Грибоедов «как поэт желал этого для свободы книгопечатания...». И сам Грибоедов на допросе у генерала Левашова заявил о своих отношениях к декабристам: «В разговорах их видел часто смелые суждения насчет правительства, в коих сам я брал участие: осуждал, что казалось вредным, и желал лучшего».1 Свободы книгопечатания Грибоедов желал как гражданин и писатель; «Горе от ума», несмотря на все усилия автора, не разрешалось цензурой к изданию. Но желание «свободы книгопечатания» было лишь частностью в политических взглядах Грибоедова. Он желал кардинальных государственных преобразований. Особенное негодование Грибоедова вызывало крепостное право. Устами Чацкого заклеймены: «Нестор негодяев знатных», менявших преданных слуг на борзых собак, «или вон тот еще, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов отторженных детей». Тот же мотив крепостничества был затронут в ранней комедии Грибоедова и Катенина «Студент» (1817): большой барин Звездов, бросающий десятки тысяч на покупку безвкусных картин, требует, «чтоб Фомка-плотник не отлынивал от оброку и внес бы 25 рублей, непременно, слышите ль: 25 рублей до копейки. Какое мне дело, что у него сын в рекруты отдан, — то рекрут для царя, а оброк для господина: так чтоб 25 рублей были наготове». Резкие высказывания против крепостничества находим в позднейшем произведении Грибоедова — «Грузинской ночи».

Все эти черты роднили Грибоедова с декабристами. Грибоедов отрицал свою формальную принадлежность к тайному обществу и, наверно, говорил правду. Впрочем, вопрос о формальной принадлежности к тайному обществу не является определяющим для понимания художественного творчества Грибоедова. Пушкин не был членом декабристских обществ, но

- 120 -

его произведения «Лицинию» (1815), «Вольность» (1817), «Деревня» (1819) и другие являются по духу своему истинно декабристскими. Рылеев стал членом тайного общества поздно, только в 1823 году, но его первое и самое сильное произведение декабристского направления «Временщику» напечатано в 1820 году, на три года раньше.

Нет данных для суждения о том, как Грибоедов относился к тем или иным теоретическим проектам декабристов. Есть основания полагать, что он ясно видел слабые стороны декабристского движения. Несомненно, однако, совпадение взглядов Грибоедова с декабристскими по многим конкретным социально-политическим и историческим вопросам. Как и декабристы, Грибоедов был страстным патриотом, он стремился воспитать чувство национального достоинства и любовь к родине в молодом поколении. От войны 1812 года и через всю дальнейшую жизнь Грибоедов пронес размышления о русском народе, о народном характере, о народной самобытности, о народном благе и освобождении и в этом близко сходился с декабристами. Со всем этим был связан интерес Грибоедова к русскому солдату, уважение к его подвигам в борьбе с наполеоновским нашествием (пьеса «1812 год») и сочувствие к тяжелой солдатской службе. Он, как и декабристы, например А. А. Бестужев, как и Пушкин (в «Рославлеве»), порицал корыстное поведение верхов дворянства в Отечественную войну 1812 года. Вместе с Рылеевым («Пустыня») Грибоедов клеймил в «Горе от ума» «надутое вельможество», а в письмах резко отзывался о магнатах Юсупове («придворный подлец»), Шереметьеве («скот, но вельможа и Крез»).

Из русских писателей эпохи декабризма никто другой, кроме Пушкина, не стоял так близко к декабристскому движению, как Грибоедов. Здесь существенными были не те или иные частные совпадения (или расхождения), а общее родство мировоззрений и социально-политического самопознания.

Это глубочайшее родство всего ярче сказалось в «Горе от ума», ставшем художественным документом декабризма. Начатое на Востоке, в Персии, создававшееся потом в Тифлисе, «Горе от ума» было привезено в Москву в составе только первых двух актов. Собирая материал для третьего действия — картины фамусовской Москвы, — Грибоедов, как писал С. Н. Бегичев, «пустился в большой московский свет, бывал на всех балах, на всех праздниках, пикниках и собраниях, по дачам и проч., и проч.».1 Собранные материалы потом, летом 1823 года, обрабатывались в деревне Бегичева; затем пьеса в полном составе четырех актов вновь отделывалась осенью и зимой того же года в Москве, а потом в Петербурге — летом 1824 года.

Анализ творческой истории «Горя от ума» показывает, что пьеса с самого начала была зрелой по своему идейному содержанию; ее глубокое родство с патетикой и идеологией декабризма обусловлено органической, давней идейной близостью автора к движению. Общественное движение в Москве и Петербурге в 1823—1824 годах наложило на текст последнюю чеканку.

Успех чтений комедии в московских и петербургских литературно-общественных кругах укрепил Грибоедова в желании видеть «Горе от ума» в печати и на сцене. Но это оказалось невозможным в тогдашних условиях — при цензурных строгостях и при такой политической остроте произведения. Только первое и третье действия пьесы, с огромными изъятиями и искажениями, появились в альманахе «Русская Талия» на

- 121 -

1825 год. Это дало сигнал к шумной журнальной полемике, раскрывшей, в ходе борьбы вокруг гениального произведения, антагонизм реакционных и прогрессивных общественных групп накануне 14 декабря.

Сам Грибоедов не принял участия в разгоревшейся вокруг «Горя от ума» борьбе. Он был полон новых творческих замыслов и надеялся их осуществить. Летом 1825 года он покинул Петербург, побывал в Киеве, а потом путешествовал по Крыму, наслаждаясь природой, знакомясь с древностями и работая над новым произведением. Он не считал «Горе от ума» пределом, выше коего не поднимется его творчество. Когда Булгарин в 1824 году напечатал фельетон, где под именем Талантина изобразил автора «Горя от ума» и расхвалил его, Грибоедов написал ему резкое, протестующее письмо: «Вы меня хвалили, как автора, а я именно как автор ничего еще не произвел истинно-изящного». Бегичеву Грибоедов тогда же писал: «... я бы гораздо охотнее написал собственную трагедию, и лишь бы отсюда вон, напишу непременно». До нас дошли планы и отрывки трагедийных произведений Грибоедова, но — ничего законченного и стоящего на том же высоком уровне, что и «Горе от ума». В Крыму и на Кавказе, пользуясь досугом, Грибоедов все же не мог создать ничего крупного. Бегичеву он писал в сентябре 1825 года: «Ну вот почти три месяца я провел в Тавриде, а результат нуль. Ничего не написал. Не знаю, не слишком ли я от себя требую? умею ли писать? право, для меня все еще загадка. — Что у меня с избытком найдется что сказать: за это ручаюсь, отчего же я нем? Нем, как гроб!!». Грибоедов доходил до отчаяния. Бегичеву он писал: «... подай совет, чем мне избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди».1 Несомненно, что в те месяцы, когда по всей России распространялась вместе со списками «Горя от ума» слава Грибоедова, сам он переживал писательскую драму.

Впоследствии настроение смягчилось. Вернувшись на Кавказ, поглощенный опять заботами дипломатической службы, — теперь у Паскевича, — вовлеченный в крупные начинания русской дипломатии и русской армии, Грибоедов отвлекался от мыслей о неудачах творчества. Паскевич поручил ему заграничные сношения с Турцией и Персией. После победы над Персией был заключен, при активном участии Грибоедова, Туркманчайский договор (февраль 1828 года), и Грибоедов повез его в Петербург. Здесь он прожил около трех месяцев. Он мечтал выйти в отставку и отдаться литературной деятельности. Но возникла война с Турцией, в Персии не было русского представителя, и Грибоедов был назначен министром-резидентом при шахе. 6 июня 1828 года Грибоедов покинул Петербург. В Тифлисе он женился на грузинке княжне Н. А. Чавчавадзе, дочери классика грузинской литературы А. Г. Чавчавадзе, и затем вместе с женой переехал в Тавриз. В Персии у Грибоедова было два трудных поручения: взыскивать контрибуцию за прошлую войну и разыскивать и отправлять в Россию русских подданных, попавших в руки персиян. То и другое вызывало в Персии озлобление. Чтобы уладить дела, Грибоедов выехал к шаху в Тегеран, оставив жену в Тавризе. В Тегеране обострились споры из-за контрибуции и из-за пленных. При подстрекательстве персидских чиновников и религиозных фанатиков произошел разгром русского посольства толпой персиян; Грибоедов был убит (30 января 1829 года). Хорошо осведомленные круги русских деятелей на Кавказе

- 122 -

были убеждены, что это преступление произошло не только с ведома, но и в результате прямого поощрения представителей английской миссии, с которыми Грибоедов успешно боролся за влияние на персидское правительство. Англичане рассчитывали на то, что Россия ввяжется в войну с Ираном и тем ослабит себя в войне с Турцией, которой покровительствовала Англия.

В условиях жесткого режима, установленного, царской цензурой, гибель Грибоедова была замолчена в русской печати, как и гибель Пушкина. Кроме двух-трех официальных некрологических сообщений, мы не находим в журналах и газетах 1829 года ни одной статьи о погибшем гениальном писателе.

2

Творческий путь Грибоедова свидетельствует о напряженной борьбе с косными традициями, о связях с передовым общественным движением и об огромных новаторских достижениях.

В процессе развития литературных взглядов и творчества Грибоедов счастливо преодолевал влияние архаических взглядов, которые проповедывали некоторые преподаватели Московского университета. Здесь он слушал старого профессора эстетики и древней словесности Сохацкого, заядлого классика. Сохацкого сменил его ученик Мерзляков, который, как и его «незабвенный наставник», был противником романтизма. Наряду с пристрастием к французскому классицизму, Мерзляков тяготел к библейской поэзии. Он написал много од и переложений на мотивы из Библии, в чем, по словам биографа, «является достойным отголоском своих наставников и образцов в этом роде, Ломоносова и Державина». В студенческие годы Грибоедова в Московском университете была учреждена кафедра славянороссийской словесности, «имеющая целью изучение славянского языка, познание книг на оном и чтение славяно-российских сочинений, с показанием отношения российского языка к славянскому». По свидетельству историка университета Шевырева, эта мысль «имела источником стремление Беседы русского слова, двигателями которой были Державин и Шишков».1 Профессором был назначен шишковист Гаврилов, напечатавший «Изъяснение первой песни Моисеевой по прехождении израильтян через Чермное море».

В такой обстановке начинала работать литературно-теоретическая мысль Грибоедова. Интерес к старославянскому и древнерусскому языку, к библейской поэзии навсегда сохранился у него. Но он был свободен от реакционных идейных стремлений шишковистов. Правда, в воззрениях московских профессоров-словесников имелись и некоторые здоровые элементы. Так, тот же Мерзляков был горячим сторонником народных песен, народной поэзии. Он принимал участие в издании посмертных произведений Радищева. И Мерзляков, и его предшественник Сохацкий, и воспитатель Грибоедова Буле, и ученик Буле Кошанский, будущий профессор пушкинского лицея, и другие профессора Московского университета грибоедовской поры строили свое преподавание на изучении «древней», т. е. античной, словесности. Изучение греческой и римской литературы — по подлинникам — было основой всего литературного образования. Многие лекции читались на латинском языке. Для Грибоедова-драматурга существенно, что он еще в университете изучал Плавта и Теренция, — конечно

- 123 -

и Аристофана, и Аристотеля с его теорией драмы. Впоследствии, уже зрелым писателем, Грибоедов с увлечением доучивался греческому языку. На позднейшем интересе Грибоедова к Востоку — историческому и поэтическому — отразилось введенное при нем преподавание востоковедения. И уже тогда, в университете, античные штудии совмещались с изучением другого классицизма — французского. От университетских лет идет все расширявшееся изучение Грибоедовым французской драматической литературы, как и других западноевропейских литератур.

Нет прямых данных об отношении Грибоедова к русскому классицизму XVIII века. Однако, разумеется, еще в университете, где в его годы так культивировался классицизм Ломоносова и Державина, молодой Грибоедов не мог не испытать воздействия русского классицизма. Но еще сильнее воздействовала на будущего автора «Горя от ума» русская нравоописательная и сатирическая журналистика XVIII века. В журналах Новикова и Крылова на Грибоедова должна была сильно влиять живая разговорная речь, яркие бытовые сцены, четко очерченные характеры и типы — и не менее того, острое сатирическое обличение крепостничества, взяточничества, придворного и светского раболепства и пр. О Радищеве и Фонвизине будет сказано ниже.

Университетские профессора, как и группировавшиеся вокруг возникшего при Грибоедове (с 1811 года) московского Общества любителей российской словесности другие московские словесники, заметно отставали от передового литературного движения. После войны 1812 года и пожара Москвы ведущая роль перешла к Петербургу.

Грибоедов приехал в Петербург как раз к началу нового литературного движения, тесно связанного с движением политическим. Еще действовала «Беседа любителей русского слова» во главе с угасавшим Державиным. Только что сложился «Арзамас». В 1816 году возобновило свою деятельность Вольное общество словесности, наук и художеств. В том же 1816 году основано второе вольное общество — Вольное общество любителей российской словесности, со своим органом — «Соревнователь просвещения и благотворения» (с 1818 года). В состав членов этого Общества входили виднейшие декабристы-литераторы: Рылеев, Кюхельбекер, Николай и Александр Бестужевы, Н. Тургенев, Федор Глинка. В нем участвовали также Вяземский, Гнедич и Грибоедов. Одной из цепных особенностей тогдашней столичной жизни был расцвет драматического театра — с выдающимися артистами, с таким талантливым руководителем, как А. А. Шаховской, с целой группой даровитых драматургов.

Грибоедов с увлечением включился в это движение, и прежде всего в театральную жизнь. Он пишет — один или в творческом сотрудничестве — легкие комедии и водевили: «Молодые супруги» (1814—1815), «Студент» (с Катениным, 1817), «Своя семья, или Замужняя невеста» (с Шаховским и Хмельницким, 1818), «Притворная неверность» (с Жандром, 1818), «Проба интермедии» (1818), позднее «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом» (с Вяземским, 1823). Все эти пьесы типичны для тогдашней русской драматургии, культивировавшей легкую комедию и водевиль.

«Молодые супруги» и «Притворная неверность» переделаны с французского (Крезе де Лессер, Барт). Характерны уже самые имена действующих лиц: Арист, Эльмира, Сафир, Любим, Полюбин, актеры Аллегрин, Припрыжкин, Свисталова, Бемольская. Веселые обманы, переодевания, мистификации, шаржи, неожиданности — вот пружины интриги.

- 124 -

В «Студенте» герой-простак, студент Беневольский, принимает жену знатного барина за свою невесту, а невесту за горничную; он же переодевается на улице. В опере-водевиле «Кто брат, кто сестра» Юлия переодевается офицером, а здорового мужа наряжает больным-паралитиком; мистификация следует за мистификацией.

Пьесы Грибоедова ставились на сцене неоднократно. Они печатались в журналах или выходили отдельно. О них писались критические статьи; о «Молодых супругах» сочувственно отозвался А. А. Бестужев в «Полярной звезде» за 1823 год. В комедийное сочинительство было вовлечено много литераторов: Шаховской, Хмельницкий, Загоскин, Катенин, Жандр, Грибоедов, А. Писарев, Вяземский и др. И сам Пушкин был захвачен этим движением: в 1821 году он начал комедию об игроке («Скажи, какой судьбой»), к 1827 году относятся наброски другой пьесы («Насилу выехать решились из Москвы»). В них есть характерные сближения с пьесами Грибоедова. Пушкин очень ценил жанр легкой комедии. О Н. И. Хмельницком он пишет брату в мае 1825 года: «Я к нему имею такую слабость, что готов поместить в честь его целый куплет в 1-ую песнь Онегина...» (XIII, 175).

В увлечении легкой комедией и водевилем было немало поверхностного, временного. Сам Грибоедов высмеял потом эту страсть устами Репетилова («вшестером, глядь, водевильчик слепят, другие шестеро на музыку кладут, другие хлопают, когда его дают»). Но в те годы он ревниво относился к своему водевильному авторству, и когда Загоскин в благожелательной рецензии отметил несколько неудачных стихов в «Молодых супругах», Грибоедов сочинил полемическую «фасесию» «Лубочный театр» и распространял ее в рукописи, хотя и сам находил, что непростительно оскорбляться отзывом Загоскина.

Грибоедов участвовал и в более содержательной, принципиальной полемике. Написанная им вместе с Катениным комедия «Студент» принадлежала к тем тогдашним пьесам, типа «Липецких вод» Шаховского или «Вечеринки ученых» Загоскина, которые откликались на борьбу литературных групп. В «Липецких водах» (1815), в образе «балладника» Фиалкина, был задет Жуковский и высмеяны некоторые черты его сентиментализма. Борьба с сентиментальной поэзией, в частности именно с балладой, становилась темой дня. Грибоедов и Катенин выступили с еще более прямыми нападками на сентиментальный романтизм. В репликах провинциального студента Беневольского, бездарного виршеплета, даются пародии на произведения сентименталистов. Обращаясь к барыне Звездовой, Беневольский произносит чувствительную реплику: «... я сам имею сердце, законы вас осуждают, но, какой закон святее любви»; это — намек на стихи из «Острова Борнгольма» Карамзина (1794), только что, в 1816 году, перепечатанного в его «Разных повестях». Есть намек на «Илью Муромца» Карамзина. Читаемые Беневольский стихи «И стукнем в чашу чашей» и т. д. взяты из послания 1812 года Жуковского к Батюшкову. Стихи Беневольского «О лары и пенаты» — слегка измененное начало послания Батюшкова «Мои пенаты» (1811). В стихотворении Беневольского «Дружись, о друг, с мечтой» пародируется набор сентиментально-романтических формул: таинственный покой, сумрачная даль, сновидения, мечта, непостижимое, стези незримые и т. д. Здесь прямые перепевы упомянутого послания Жуковского, как и его «Уединения». Задет был и молодой Пушкин. В реплике Беневольского: «У нас столько своих пленительных мелодий», «певцов своей печали» — последние слова взяты из только что напечатанного (в «Северном наблюдателе», 1817) стихотворения Пушкина «Певец».

- 125 -

Комедия «Студент» не была напечатана и не исполнялась на сцене, может быть, из-за полемических выпадов против Карамзина и Жуковского. Но она, конечно, была известна в литературных кругах. Зато в печати появилось другое произведение Грибоедова, тоже заостренное против Жуковского и его группы: «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады Ленора» («Сын отечества», 1816, ч. 30, № 30). Статья была направлена против Н. И. Гнедича, критиковавшего перевод Катенина («Ольга») и защищавшего перевод Жуковского («Людмила»). Выделим только более существенное, что высказывает Грибоедов в ответ Гнедичу. Он против мечтательной поэзии: «Бог с ними, с мечтаниями; ныне в какую книжку ни заглянешь, что ни прочтешь, песнь или послание, везде мечтания, а натуры ни на волос»; «... в наш слезливый век и мертвецы должны говорить языком романтическим»; «мертвец опять сбивается на тон аркадского пастушка», — говорит критик иронически по адресу Жуковского. Про Гнедича Грибоедов пишет: «Он вообще непримиримый враг простоты». В борьбе за простоту и против сентиментальности Грибоедова поддержал (в 1833 году) Пушкин в статье о Катенине: «... сия простота и даже грубость выражений, сия сволочь, заменившая воздушную цепь теней, сия виселица вместо сельских картин, озаренных летнею луною, неприятно поразили непривычных читателей, и Гнедич взялся высказать их мнения в статье, коей несправедливость обличена была Грибоедовым» (XI, 221).

Две особенности «балладного романтизма» отвергает Грибоедов: «кудрявый», жеманный язык и слезливую мечтательность.

Но баллады не были единственным жанром «унылого романтизма», где проявились эти черты. Еще обильнее они представлены в другом поэтическом жанре Жуковского и его группы — в элегии. Борьба распространилась и на элегию, и аргументацию Грибоедова подхватили Орест Сомов («О романтической поэзии», 1823), Кюхельбекер («О направлении нашей поэзии», 1824), А. Бестужев («Взгляд на русскую словесность», 1825). Этот ряд высказываний замыкался приговором Рылеева в письме к Пушкину 1825 года о мистицизме и мечтательности стихов Жуковского, которые «много зла наделали».

Борьба против Жуковского и Карамзина в 1816—1817 годах ставила Грибоедова в известную оппозицию и к «Арзамасу», где такую выдающуюся роль играл Жуковский и где так чтили Карамзина. Грибоедов, на глазах которого прошла вся деятельность «Арзамаса» — от возникновения до закрытия, — членом его не был.

Позиции Грибоедова в литературном движении 1816—1825 годов были своеобразными. Об этих позициях говорил Кюхельбекер, утверждая, будто он и Пушкин «шли с 1820 года совершенно различными дорогами» и будто он принадлежит к «дружине славян под знаменем Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шихматова» (запись в дневнике 17 января 1833 года). Другой раз, упомянув о чтении глав из пророка Исаии, Кюхельбекер отмечает в дневнике: «Они были любимыми моего покойного друга Грибоедова, и в первый раз я познакомился с ними, когда он мне их прочел в 1821 году».1 Кюхельбекер много раз и категорически говорил о наличии особой группы «славян». Сам он в печати неумеренно восхвалял Ширинского-Шихматова.

У современников создавалось тогда впечатление какой-то сплоченной литературной группы, обособляющейся от арзамасцев, от Пушкина и тяготеющей к шишковистам.

- 126 -

Эти групповые тенденции Кюхельбекера, его отталкивание от Пушкина, его ссылки на Грибоедова как на единомышленника и даже главаря группы, его тяготение к «библеизмам» и «церковно-славянизмам» озадачивали и беспокоили его давних друзей-писателей. Дельвиг в 1822 году пишет Кюхельбекеру: «Ах, Кюхельбекер! сколько перемен с тобою в два-три года... Так и быть! Грибоедов соблазнил тебя, на его душе грех! Напиши ему и Шихматову проклятие, но прежними стихами, а не новыми. Плюнь и дунь, и вытребуй от Плетнева старую тетрадь своих стихов, читай ее внимательнее и, по лучшим местам, учись слогу и обработке».1 А В. И. Туманский в 1823 году укоризненно убеждает Кюхельбекера: «Страшусь раздражить самолюбие приятеля, но, право, и вкус твой несколько очеченился! Охота же тебе читать Шихматова и Библию. Первый — карикатура Юнга, вторая, несмотря на бесчисленные красоты, может превратить Муз в церковных певчих. Какой злой дух, в виде Грибоедова, удаляет тебя в одно время и от наслаждений истинной поэзии, и от первоначальных друзей твоих?.. Умоляю тебя, мой благородный друг, отстать от литературных мнений, которые погубят твой талант и разрушат наши надежды на твои произведения. Читай Байрона, Гете, Мура и Шиллера, читай, кого хочешь, только не Шихматова».2

Конечно, «дружина славян», о которой писал Кюхельбекер, не составляла особой литературной организации, с определенным личным составом, с уставом, выборами и т. д., как это было во всех названных выше литературных обществах того времени. Ни Шихматов, ни Шишков реально не входили и не могли входить в «дружину славян». «Беседа» закрылась в 1816 году, и Грибоедов с Катениным не могли в ней участвовать. Третьестепенный литератор-дилетант Жандр даже не упоминается Кюхельбекером. Катенин и Грибоедов встречались в 1816—1818 годах, но потом Грибоедов уехал на Восток, а Катенин в костромскую деревню, и больше они лично не встречались. Только Кюхельбекер и Грибоедов встречались чаще: в 1821—1822 годах в Тифлисе, в 1823—1824 годах в Москве, в 1825 году в Петербурге. Вдвоем они не могли составлять «дружину», литературную организацию. Поэтому Кюхельбекер, говоря «о дружине», имел в виду лишь единство литературных взглядов названных им лиц.

Характер теоретических воззрений, условно относимых к этой группе писателей, определяют так: пристрастие к церковно-славянскому и древнерусскому языку; использование в поэзии библейских сюжетов и стилистики; любовь к народной русской речи и народной поэзии и, в связи с этим, тяготение к простоте слога; борьба с романтизмом Жуковского, с балладой и элегией; тема высокого морально-общественного призвания поэта; выдвижение жанра высокой оды; тенденция к созданию трагедии с гражданским содержанием.

Однако такие воззрения никак не могут присваиваться только этой группе.

Употребление элементов церковно-славянского и древнерусского языка характерно для всей той эпохи. Речь может итти только о целях, мере и вкусе, с какими вводились такие элементы в художественную речь. Широко пользовался ими Пушкин, также Рылеев. А. Бестужев был ценителем старорусской речи и вводил в свои исторические повести слова и речения из древних летописей. Но он же возмущался «заржавленной славянщизной»

- 127 -

у Катенина. Интерес к определенным мотивам и образам библейской поэзии был унаследован писателями декабристской поры от XVIII века и был широко распространен. Пушкин также перелагал мотивы Библии, псалмов в стихи; стилистика, образность библейской поэзии неоднократно использовались Пушкиным в его лирике («Пророк» и др.). Нечего и говорить о живой народной речи и народной поэзии. Пушкин не уставал твердить: «Вслушивайтесь в простонародное наречие, молодые писатели — вы в нем можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах» (XI, 71). Фольклором насыщено творчество Пушкина. Грибоедов, Катенин, Кюхельбекер боролись с «балладным романтизмом», с элегией школы Жуковского. Но это делали и Сомов, и Рылеев, и сам Пушкин. Тема высокого призвания поэта разрабатывалась Кюхельбекером еще в лицее. Но со времен лицея ее же развивал и Пушкин. Она была близка и Рылееву. Опыты высокой трагедии на гражданские темы, с разработкой исторического материала, предпринимались Пушкиным («Борис Годунов», опыт использования новгородской историко-героической темы в «Вадиме»). Рылеев готовил трагедию «Богдан Хмельницкий». Тот же Дельвиг, который упрекал Кюхельбекера за отход от группы Пушкина, в 1824 году участвовал в коллективном переводе трагедии молодого французского романтика Гиро «Маккавеи», где говорится о борьбе тирана Антиоха с еврейским народным движением и слышатся призывы к восстанию.

«Славянщизна» встречается и у Грибоедова. У него были свои пристрастия в области литературного языка. Он, например, писал: седьмый, осьмый, придумывал какие-то нарочитые слова, вроде: водовмещальный, блуждалище (вместо лабиринт), даль несуховидная. Славянизмы, тяжелые старокнижные обороты наполняют стихотворения Грибоедова «Давид», «Хищники на Чегеме», «Телешовой», трагедию «Грузинская ночь».

В высказываниях Грибоедова, разновременных и даже одновременных, необходимо различать степени глубины и принципиальности. «Лубочный театр» был, конечно, лишь мимолетным откликом на мелочи литературного дня. Статья о балладах была содержательнее, принципиальнее. Но и в ней литературная проблематика сведена к вопросам языка. Ратуя против Жуковского, Грибоедов и Катенин все же вели борьбу с ним в пределах тем и мотивов «балладного романтизма». Ведь и у Катенина в «Ольге», как и у Жуковского, мертвец приезжает ночью за невестой, и здесь описывается ночная скачка и встречающиеся на пути привидения: «поп с собором гроб несут», «видно при луне адской сволочи скаканье»; привезя невесту на кладбище, жених «стоит уже с косой, страшный остов костяной»; наконец, и тощая, поповская «мораль», читаемая девушке, возроптавшей на бога за смерть жениха: «С богом в суд нейди крамольно; скорбь терпи, хоть сердцу больно, казнена ты во плоти...». Все это кажется непоследовательным и не вяжется с теми фактами, что автор, переводчик баллады, П. А. Катенин был одним из руководителей тайного военного общества и переводчиком революционной французской песни, распевавшейся на собраниях декабристов («Отечество наше страдает под игом твоим, о злодей»). Чернышевский, возражая против односторонней оценки Жуковского, писал: «... эффект производил не „Кубок“, не „Торжество победителей“, а пустые „Людмила“ или „Ленора“ и нелепые баллады Соути „О том, как старушка ехала на коне, и кто ехал с нею“...» (II, 474). Но в те же годы, когда Грибоедов сочинял «Лубочный театр» и ломал копья в защиту катенинской баллады, он внутренне быстро созревал и уже уходил вперед от мелких групповых стычек. Вскоре он приступит к созданию «Горя от ума», где явится не архаистом, а гениальным

- 128 -

новатором, революционером художественной формы. Как писатель-реалист, он окажется единомышленником и соратником Пушкина.

Еще не будучи в состоянии поставить теоретическую проблему реализма, не располагая и самим этим термином, Грибоедов уже в своих ранних пьесах подымался на новую ступень творчества, включая в текст образцы живой разговорной речи. Вот примеры просторечия в «Молодых супругах»: «Ему ничто не в прок», «чем бог послал», «с сердцов». Уже проявляется та афористичность, которой так богато «Горе от ума». Примеры из «Молодых супругов»: «Почтенье не всегда сопряжено с любовью», «Где желанье умолкает, умолкает и любовь», «По милости жены, не первый попадет в число он сумасшедших». Метко формулируются психологические авторские ремарки. Намечены бытовые зарисовки дворянского столичного круга, какие потом будут разработаны в «Горе от ума». Отповедь, данная Лизою Рославлеву в «Притворной неверности», живо напоминает отповедь Софьи Чацкому перед балом в третьем акте. Монолог Рославлева «Кто ж говорит об них?» близок по композиции и эмоциональности монологу Чацкого «А судьи кто?».

Еще более ценны правдивость языка и реализм бытописи в пяти сценах «Своей семьи». Эти сцены замечательны уже тем, что в них Грибоедов изображает не столичное, а провинциальное общество, к которому потом ни разу не возвращался. Впрочем, провинциальная барыня Фекла Савишна Брызгова близко напоминает Хлестову из «Горя от ума», и в этом главная ценность фрагмента. «Сварливая», «крикуша и скупая», «и тем упрямее, что денег тьма у ней», Фекла Савишна является прототипом старухи Хлестовой — и по своей роли в пьесе, и по характеру, и по манере говорить, словом, по всей бытовой обрисовке. Даже отдельные фразы и интонации Феклы Савишны живо напоминают Хлестову: «Смерть жалко! хоть кого испортит жизнь такая» («А Чацкого мне жаль. По-христиански, так он жалости достоин»), «Сестра! без проводов! останься! не ходи!» («Не нужны проводы, поди, господь с тобой»).

Пьеса «Студент» слагалась как литературный памфлет. В ней много шаржа, условного водевильного комизма. И все же образ знатного, богатого и взбалмошного барина Звездова правдив и хорошо типизирован. Пьеса прозаическая, и этим она представляет особый интерес: другие пьесы Грибоедова написаны стихами. Прозаический язык пьесы очень правдив и прост. Хороша простонародная речь слуг Ивана и Федьки. Но и речь Звездова очень реалистична, пересыпана поговорками. Среди специфической водевильной «болтовни» и гротеска вдруг проскальзывает жесткая реплика Звездова о крепостных. Сквозь эту реплику мы воспринимаем отголоски той подлинной жизни, которая окружала автора и которая тогда еще с величайшим трудом пробивалась в его творчество.

Литературные произведения такого рода еще не наполнялись богатым жизненным содержанием. Но творческое сознание Грибоедова непрерывно углублялось.

Проблема национальной самобытности становилась в эпоху декабризма ведущей проблемой. Передовые критики эпохи были единодушны в призывах к самобытности, народности, национальности: Рылеев, Кюхельбекер, Вяземский, Бестужев, Сомов и др. Два великих писателя — Пушкин и Грибоедов — одновременно приняли на себя задачу воплотить самобытность-народность в своем творчестве.

Обращение к самобытности обозначало одновременно обращение к русской национальной литературной традиции. Грибоедов был великолепным знатоком русской литературы.

- 129 -

Сравнительное изучение литературы XVIII века — первой четверти XIX века и «Горя от ума» это подтверждает. Свободный ямбический стих вырабатывался в русской басне, в «Душеньке» Богдановича, в пьесах Княжнина. Комедии А. А. Шаховского разрабатывали, наряду с пьесами Хмельницкого, не только свободный стих, — в них имелись многие бытовые зарисовки, типажи, подготовлявшие «Горе от ума». Так, в водевиле Хмельницкого «Говорун» (1817) действует горничная Лиза — типаж, близкий грибоедовской Лизе. В комедии Княжнина «Чудаки» есть рассказ о воспитании московских девиц. Образ Молчалина, преуспевающего «умного секретаря», низкопоклонника и дельца, давно уже зарисовывался в русской сатирической журналистике, в русской комедии и повести. Намечен и тип армейца-карьериста — фрунтовика Скалозуба. В россказнях Репетилова проступают черты особого типа, порожденного столичной бездельной барской жизнью, — типа театрала; в русской комедии XVIII века, позднее у Шаховского, у Загоскина этот тип уже разрабатывался. Большая московская барыня, мать-командирша, бойкая на язык, а то — и на руку, тоже представлена у нас до грибоедовской Хлестовой. Этюды к бытовым картинам московской барской жизни многократно зарисовывались в русской повести и романе, подготовляя третий акт «Горя от ума».

В русской литературе за те же пятьдесят-шестьдесят лет оформлялись и элементы той оппозиционной идеологии, какие потом гениально обобщены и по-новому продолжены Грибоедовым в «Горе от ума». Сатира на чиновничество, только эпизодически введенная в «Горе от ума», разрабатывалась чрезвычайно обильно и удачно — и в комедии, и в беллетристике, и в нравоучительной журналистике. В сатире Д. П. Горчакова «Послание Долгорукову» есть тирада, которая и по языку, и по стиху, и по пафосу напоминает монолог Чацкого «А судьи кто?». Острая тема самовластного и развратного вельможества, подчас с необычайно смелыми политическими выпадами, культивировалась в русской драме со времен Сумарокова. Стихотворение Державина «Вельможа» совпадает и по тону и по некоторым бытовым чертам с названным монологом Чацкого и другими его речами («И точно, начал свет глупеть»). Особенно изобильны обличения уродств крепостного права. Речи Чацкого, отражающие (как и вся комедия в целом) современную действительность, вместе с тем теснейшим образом связаны с литературной традицией; так, мотив мены барином крепостных на собак многократно слышится в литературе до Грибоедова (у Радищева, у Рылеева); иной раз Чацкий умереннее в своих обличениях, чем другие поэты; достаточно сопоставить его речи о крепостничестве с «Деревней» Пушкина (1819). В те годы, когда в сознании Грибоедова определялась идеологическая направленность «Горя от ума», т. е. в годы перед 14 декабря, необычайно пышно расцветала русская гражданская лирика. Журналы и сборники в десятилетие 1815—1825 годов переполнены мотивами, предвосхищающими гражданскую патетику в «Горе от ума». Выступления против «засилья немцев» и подражания французам, тирады об «отечественных нравах» и старинной «величавой одежде» переполняют русскую литературу еще с XVIII века и особенно разрастаются в годы войны против Наполеона.

Грибоедов органически осваивал достижения гражданской русской лирики. Но он овладевал и всеми достижениями лирики интимной. Интимная драма Чацкого, перипетии его любви, его интимные переживания требовали от автора свободного владения лирическим стилем. Здесь Грибоедов располагал богатыми достижениями лирики Державина, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Пушкина, как и многих других. Имеются замечательные

- 130 -

параллели. Так, по общему построению, по фразеологии, патетике отвергнутой любви финальный монолог Чацкого — именно его первая часть, обращенная к Софье, — близок к стихотворению Карамзина «К неверной» (1796).

Не только русская сатира, как жанр, откликнулась в «Горе от ума», но и такая малая форма, как эпиграмма, столь популярная в литературе 10—20-х годов, включена в художественный арсенал комедии Грибоедова (см., например, эпиграмму Фамусова на русские книги, от которых «больно спится», эпиграмму Чацкого на «образцовые глупости» и мн. др.).

В отношении к литературной традиции необходимо оговориться, что суть дела не в буквальных словесных совпадениях, не во внешнем сходстве персонажей или сюжета, не в отдельных мотивах. Дело в основных приемах мастерства и в существенных элементах содержания. Басни Крылова не дают никаких сюжетных или жанровых аналогий «Горю от ума». И тем не менее очевидно, что Грибоедов многому учился у Крылова: не только свободному разностопному стиху, но и юмору, и формовке характеров, и отбору «типичных обстоятельств», и пр. То же и относительно Фонвизина. Внешним образом «Бригадир» и «Недоросль» не соотносятся с «Горем от ума». Но их сближает живая реалистическая речь, изобилующая элементами просторечия, притом индивидуализированная по отдельным персонажам («каждый в своем характере изречениями отличается», — писал Фонвизин); сближает типизация образов — таких, как Бригадирша, Простакова, Митрофан, Скотинин — и Фамусов, Хлестова, Скалозуб, Молчалин; сближает сатира на придворную знать, на крепостничество; сближает яркая бытопись, — многие художественно-реалистические приемы. Нет никакого сомнения, что Грибоедов многому научился у Фонвизина.

Необходимо заострить вопрос о влиянии на Грибоедова Радищева. Имеются замечательные параллели между «Горем от ума» и текстами Радищева. В «Житии Федора Васильевича Ушакова» (1789) читаем: «Большая часть просителей думают, и нередко справедливо, что для достижения своей цели нужна приязнь всех тех, кто хотя мизинцем до дела их касается; и для того употребляют ласки, лесть, ласкательство, дары, угождения и все, что вздумать можно, не только к самому тому, от кого исполнение просьбы их зависит, но ко всем его приближенным, как то: к секретарю его, к секретарю его секретаря, если у него оный есть, к писцам, сторожам, лакеям, любовницам, и если собака тут случится, и ту погладить не пропустят».1 Эта тирада близка к знаменитой исповеди Молчалина «Мне завещал отец», где имеется и фраза: «Собаке дворника, чтоб ласкова была». В «Путешествии», в главе «Крестьцы», читаем обращение старого крестецкого дворянина к двум сыновьям, уезжающим служить в столицу: «... удаляйтеся, елико то возможно, даже вида раболепствования... Итак да не преступит нога ваша порога, отделяющего раболепство от исполнения должности. Не посещай николи передней знатного боярина, разве по долгу звания твоего». Здесь близкое совпадение с двумя монологами Чацкого во втором акте: о «раболепстве самом пылком», об «охотниках поподличать» в придворной среде (и как раз одного и того же времени — екатерининского). В главе «Чудово» Радищев передает рассказ своего «приятеля Ч.» о возмутительном поведении одного должностного лица и равнодушии светского общества к таким фактам. «Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи

- 131 -

в сие жилище тигров. Единое их веселие грызть друг друга; отрада их томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтоб я поселился в городе. Нет, мой друг, говорил мой повествователь, вскочив со стула, заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что́ есть человек, где имя его неизвестно. Прости; — сел в кибитку и поскакал».1 Эта горячая речь живо напоминает последний монолог Чацкого.

Для нас в данном случае не так существенны отдельные совпадения или возможные заимствования, сколько общая гражданская идейность и эмоциональность, свойственные и Радищеву и Грибоедову. Следует указать на связи Грибоедова с Радищевым и в самом подходе к изображению действительности. Язык Радищева публицистичен, это — язык трибуна. Но когда Радищев говорит от имени своих героев, он умеет придать их речи социально-бытовую характерность. Характерность и типичность умеет Радищев придать и персонажам. Правдиво рисует Радищев жизнь — мужицкий, купеческий, помещичий быт. В контрасте с дворянским сентиментализмом Радищев изображает не идиллический пейзаж, но подлинный народ. Крестьянская девушка Анюта изображена им несравненно реалистичнее, чем карамзинская Лиза. Все это не могло пройти мимо Грибоедова в пору становления его художественного метода.

Литературно-художественная осведомленность Грибоедова непрерывно обогащалась. Грибоедов, несомненно, глубоко продумал наиболее значительные явления мировой литературы. Как и многие другие передовые русские писатели декабристской поры, подвергая серьезной переоценке традиции классической французской литературы, борясь с немецким романтизмом, он положительно относился к классикам литературы английской.

Наиболее пристально изучал он Шекспира и Байрона. Когда Грибоедов вновь приехал в Петербург в 1824 году, он имел выработанные взгляды на Шекспира. Позднее Грибоедов советовал Ксенофонту Полевому читать Шекспира в подлиннике. К. Полевой заключает: «Он сказал много оригинального и блестящего; видно было, что художник говорил о величайшем из своих собратов».2 Ценность творчества Шекспира для Грибоедова, как и для Пушкина, в реализме и народности. Известные формулы Пушкина о народности Шекспира близки оценкам Грибоедова.

Столь же характерно и отношение обоих великих поэтов к Байрону. Вернее всего, что Грибоедов изучал Байрона в Тифлисе, вместе с Кюхельбекером. Кюхельбекер не мог не привезти из Парижа, где уже усердно переводили Байрона, известий об английском поэте. Всегда стремительный, Кюхельбекер потом признавался в одном письме: «... из стихотворцев, сверстников моих, никто более меня не бредил на байроновский лад». Замечательно, что уже тогда Грибоедов сдерживал своего экспансивного друга: «Грибоедов и в этом отношении принес мне величайшую пользу: он заставил меня почувствовать, как всё это смешно, как недостойно истинного мужа».3

В беседе с Бестужевым (в 1824 году), признавая Гете и Байрона великими, Грибоедов, однако, считал, что «все превосходство в величии должно отдать Гете».4 Байрон был дорог Грибоедову тем же, чем он дорог и декабристам, и Пушкину, и Вяземскому: своей «неукротимостью», тем, что он «спускается на землю, чтобы грянуть негодованием на притеснителей»

- 132 -

(Вяземский).1 Но по основам своего творческого метода Грибоедов весьма далек от тех принципов, которые выражены в творчестве Байрона.

Основа его творчества — глубоко реалистическая. «Негодование на притеснителей» созрело в его политическом и творческом сознании раньше чтения Байрона. Грибоедов — глубоко самобытный писатель.

Реализм Грибоедова тесно связан с его стремлением сделать русскую литературу самобытной, народной. Это стремление обозначилось очень рано, и не только в оппозиции к немецкому романтизму и к французскому классицизму, но даже к более сильному, новейшему, самим Грибоедовым искренне пережитому увлечению Байроном.

3

В каком направлении шло изучение Грибоедовым предшествовавшей и современной ему литературы, чего он искал там и что отбирал для творческой переработки, — об этим он не оставил высказываний. Известна лишь одна единственная его критическая статья — о балладах (1816). Мемуаров Грибоедов не оставил. Показания современников крайне скудны. Но анализ крупнейшего создания Грибоедова — «Горя от ума» — показывает, что литературное развитие Грибоедова быстро шло к реализму. И мы здесь прежде всего видим, какой контраст ранним пьесам Грибоедова и всему драматическому репертуару 20-х годов представляет собой «Горе от ума». По свидетельству Пушкина, пьеса Грибоедова «произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами» (VIII, 1, 461). Появление пьесы не было подготовлено теоретическими рассуждениями и декларациями автора. Он «гений свой воспитывал в тиши». На Востоке Грибоедов глубоко продумал и учел все искания и достижения современной ему литературы и смело двинулся вперед.

«Горе от ума» так высоко стоит над ранними пьесами Грибоедова, что естественно предполагать между ними какие-то посредствующие звенья, опыты, заготовки. Такие тексты до нас не дошли. Но по разновременным рукописям «Горя от ума» можно проследить внутреннюю, творческую историю комедии. Эта история помогает понять, какими путями автор вырабатывал свой реалистический метод.

Начало работы над текстом (не над замыслом, который возник раньше) «Горя от ума» относится нами к ноябрю 1820 года, когда Грибоедов жил в Персии. Но только с ноября 1821 года, с переездом в Тифлис, Грибоедов вплотную приступил к работе. Кюхельбекер свидетельствует, что Грибоедов в Тифлисе писал сцену за сценой и читал их ему. К началу 1823 года был создан текст первых двух актов комедии. На этом Грибоедов остановился: для третьего действия надо было разработать картину и типы фамусовской Москвы. Получив отпуск, Грибоедов приехал в Москву в марте 1823 года. Он читает тифлисскую рукопись Бегичеву, вырезывает и сжигает несколько листов и заменяет их новым текстом. Грибоедов посещает большой московский свет, балы, праздники на дачах и собирает материалы для «московского бала». Можно думать, что в это время возникла мысль вставить в текст образ ночного разбойника, дуэлиста, сосланного на Камчатку и вернувшегося алеутом, срисованный с Ф. И. Толстого, с которым Грибоедов тогда встречался. Образ Репетилова, вероятно, тогда же сложился у Грибоедова как результат наблюдений над новомодным московским

- 133 -

клубным либерализмом. Собранный жанровый материал Грибоедов уехал разрабатывать в тульскую деревню Бегичева, где в течение трех летних месяцев 1823 года работал над третьим и четвертым актами комедии. Тифлисская тетрадь первых двух действий и деревенская тетрадь двух последних образовали первый полный текст комедии («Музейный автограф»). С ним Грибоедов вернулся осенью в Москву, где читал пьесу в обществе. Все это время улучшения текста продолжались. Напечатать, в Москве пьесу было невозможно — по одному недоброжелательству сановной Москвы к сатирической комедии. Грибоедов повез новую, беловую рукопись «Горя от ума» в Петербург. В пути он обдумал новую сцену — между Молчалиным и Лизой в четвертом действии, существенно изменяющую весь финал пьесы. А затем в Петербурге беловая рукопись стала обрастать всевозможными переработками и, наконец, превратилась в черновик. В канцелярии А. А. Жандра с ее окончательного текста сняли отличную копию («Жандровская рукопись»), на которой опять стали наслаиваться авторские переработки, среди них — новая редакция последнего монолога Чацкого. В альманахе «Русская Талия» на 1825 год удалось напечатать первый и третий акты «Горя от ума» — с изъятиями и искажениями. В первопечатный текст внесено несколько малых творческих переработок. Последним звеном текстов является сделанная по распоряжению Булгарина копия, авторизованная надписью Грибоедова 5 июня 1828 года («булгаринский список»).

При изучении трех дошедших до нас рукописей — музейной, жандровской и булгаринской — устанавливается, что Грибоедов напряженно работал над текстом в течение трех-четырех лет. Переработки текста касаются и слога, и образов, и композиции, и идейности произведения.

Выработка литературного языка была огромной проблемой для писателей декабристской эпохи. Выше говорилось о полемике по вопросу языка баллады и спорах об «архаистах». Изучение языка «Горя от ума» окончательно снимает вопрос об «архаизме» Грибоедова. Если бы Грибоедов был «архаистом», если бы «программным» для него было стихотворение «Давид», то ожидалось бы, что и в «Горе от ума» он принесет дань «церковно-славянизмам». Но вот оказывается, что Грибоедов огромные усилия употребил, чтобы последовательно истреблять в тексте комедии все прокрадывавшиеся туда элементы книжной речи и заменять их элементами речи живой, разговорной. Тяжеловесных славянизмов в словаре и оборотах много в ранних произведениях Грибоедова (например в «Молодых супругах»: приемлет, пременчивость, вопиет, есмь). «Горе от ума» от них свободно — они изгнаны оттуда усилиями автора. Правда, в комедии встречаются слова и речения старинные: тем паче, с дражайшей половиной, любят бессловесных, воссылал желанья, спала пелена, странное уничиженье. Но все они употреблены кстати, художественно целесообразно — или как общепринятые в живой речи, или как характерные для данного лица, или иронически, или в торжественном стиле монолога. Такие слова и речения только усиливают правдивость живой речи персонажей.

Количество оборотов разговорной речи в «Горе от ума» огромно. Среди них значительную группу образуют так называемые идиомы. Для переводчиков эта особенность языка комедии представляет исключительные трудности, но она придает ей оригинальность и яркость: «с рук сойдет», «в полмя из огня», «сон в руку», «как пить дадут», «путем бы взяться», «прах его возьми», «ни дать, ни взять». Обширна группа слов и выражений, где сказался «колорит русский», народный (например: авось, вишь, ужли, испужал, вдругорядь, толкнуться и т. д.).

- 134 -

Все такие особенности дают языку «Горя от ума» яркие краски и своеобразие. Речь в «Горе от ума» так отличается от обесцвеченного литературного языка в современных Грибоедову литературных произведениях, что здесь явна преднамеренность Грибоедова в подборе слов и речений. Великую заслугу поэта перед русской литературой составляет это освобождение от книжных традиций и обращение к источникам живой речи. Какое сопротивление пришлось ему при этом преодолевать, видно хотя бы из того, что, когда в 1825 году в печати появились первый и третий акты «Горя от ума», тогдашние журнальные аристархи находили, будто в комедии «дерут уши» такие выражения, как «черномазенький», «нету дела», «слыли за дураков», «опротивит», т. е. именно те элементы «просторечия», которые придают языку комедии живость и непосредственность. Зато критики прогрессивного направления горячо приветствовали смелую реформу Грибоедова. А. А. Бестужев с восторгом отмечал «ум и остроумие в речах, невиданную доселе беглость и природу разговорного русского языка в стихах».1 Орест Сомов подчеркивал, что Грибоедов «соблюл в стихах всю живость языка разговорного; самые рифмы у него нравятся своею новостью и в чтении заставляют забывать однозвучие ямбического метра и однообразие стихов рифмованных».2 В. Ф. Одоевский о светских комедиях писал: «... натянутые, выглаженные фразы, заключенные в шестистопных стихах, приправленные именами Милонов и Милен, заставляли почитать даже оригинальные комедии переводными; непринужденность была согнана с комической сцены; у одного г-на Грибоедова мы находим непринужденный, легкий, совершенно такой язык, каким говорят у нас в обществах, у него одного в слоге находим мы колорит русский».3 В мае 1825 года Одоевский уже утверждал: «... мне часто случалось слышать в обществе целые разговоры, которых большую часть составляли стихи из „Горя от ума“».4 Таким образом, уже тогда осуществлялось предсказание Пушкина, сделанное в январе того же 1825 года: «О стихах я не говорю, половина — должны войти в пословицу» (XIII, 139).

Живость и разнообразие языка комедии усиливаются еще тем, что речь отдельных персонажей мастерски индивидуализирована. Речь Скалозуба лапидарна, категорична, груба, в ней нет сложных построений, она складывается из коротеньких фраз, отрывочных слов. Речь его пересыпана специфическими словечками и оборотами. Совсем иная речь Молчалина. Он избегает грубых или простонародных выражений; он тоже немногословен, но совсем по другим причинам: не смеет своего сужденья произнесть; он уснащает речь почтительным «с»: «с бумагами-с», «попрежнему-с»; он выбирает деликатные, жеманные выражения и обороты: «мне так довелось с приятностью прочесть».

Замечательно выдержан стиль речей Хлестовой. Кажется, из всех персонажей комедии тетка Софьи Павловны говорит самым выдержанным, самым красочным, самым реалистическим языком. Здесь все характерно, все глубоко правдиво; слово здесь является тончайшим покровом, отображающим все движение мысли и эмоции; ни формальные требования стиха, ни условности литературного стиля не властны над речью Хлестовой. Ни разу здесь не прозвучит фальшь, не почувствуется искусственность, не проявится напряженная борьба автора с трудностями языка,

- 135 -

ритма, рифмы. Стиль речей большой московской барыни, умной и бывалой, но примитивной по культуре, плохо, как в темном лесу, разбирающейся в «пансионах, школах, лицеях», может быть даже полуграмотной, матери-командирши в богатых барских гостиных, однако близкой в силу крепостных отношений и к русской деревне, — этот стиль блестяще выдержан в «Горе от ума»: «Час битый ехала с Покровки, силы нет», «ночь — света преставленье», «от ужина сошли подачку», «все кошачьи ухватки», «чорт сущий», «чай, в карты сплутовал», «я за уши его дирала», «Москва, вишь, виновата», «Молчалин, вон чуланчик твой», «а ты, мой батюшка, неисцелим, хоть брось», «прощайте, батюшка; пора перебеситься». Речь московской барыни бесцеремонна, грубовата, но метка, полна отголосков «простонародного» языка.

Роль Лизы задумана и композиционно организована Грибоедовым как традиционная роль конфидентки в любовной интриге барской пары. И тем не менее, в речах Лизы немало элементов живого языка. «Сердце не на месте», «будет гонка», «больно не хитер», «вас кличет барышня», «прошу подальше руки», — такие фразы правдивы и естественны в устах простой девушки. Некоторые обороты еще определеннее характеризуют мещанско-лакейский склад речи, какой, несомненно, присущ горничной в столичном доме: «вы старики», «пустите, ветренники сами», «вы с горнишной повесы» (наряду с этим — «вы баловник»), «я не льщусь на интересы», «ах! амур проклятый!». Есть у Лизы реплики безукоризненной бытовой правдивости, счастливо сочетающейся с требованием стиха. Например:

Ах! мочи нет! робею:

В пустые сени! в ночь! боишься домовых,

Боишься и людей живых.

Мучительница-барышня, бог с нею.

И Чацкий, как бельмо в глазу...Здесь и в некоторых других репликах Лизы Грибоедов является таким же мастером бытового языка, как, например, в речах Хлестовой.

Вся грибоедовская Москва говорит бытовым языком, характерным московским наречием, как оно сложилось к 20-м годам XIX века. В одной бытовой стихии здесь сливаются люди разных положений, и порой бывает трудно отличить речь барыни от речи горничной. Эта речь изобилует реалиями, элементарна, образна, как бы материальна, никнет к повседневности. Круг предметов, явлений, чувств, мыслей, ею передаваемых, узок, и она проста, ясна, по-своему точна и определительна.

Совсем другие проблемы должна была разрешать речь Чацкого и Софьи, далекая от типа речей остальных действующих лиц. Язык Чацкого и Софьи должен выразить сложную гамму чувств, испытываемых героями комедии и чуждых остальным персонажам: любовь, ревность, душевную боль, гражданскую скорбь, иронию, сарказм и т. д.

В языке Софьи проступают всего явственнее элементы психологические, этические. От материального и конкретного речь ее постоянно поднимается к отвлеченному, обобщенному.

Того же типа и речь Чацкого: «превращенья правлений, климатов, и нравов, и умов», «когда все мягко так и нежно и незрело», «вот полчаса холодности терплю! Лицо святейшей богомолки», «прямой был век покорности и страха», «прошедшего житья подлейшие черты». Здесь несомненно стремление художника наделить героев своеобразными чертами речи.

Язык Чацкого и Софьи дан драматургом с характерным для всего произведения реализмом. Лирический стиль давался труднее бытового.

- 136 -

Однако и здесь огромны достижения простоты, правдивости в воспроизведении сложной психологии героев. Язык дворянской интеллигенции времен декабризма исторически закреплен в «Горе от ума».

Для драматического произведения ответственной задачей являете» обработка диалога. Драматургу-реалисту, вышедшему из традиций классицизма, приходилось бороться с тяготением к длинному монологу. Грибоедов здесь достиг больших побед. Вот разговор двух сплетников!

г. Н.

С ума сошел!.. Ей кажется, вот на!

Не даром? стало быть... с чего б взяла она!

Ты слышал?г. Д.

Что?

г. Н.

Об Чацком?

г. Д.

Что такое?

г. Н.

С ума сошел!

г. Д.

Пустое.

г. Н.

Не я сказал, другие говорят.

г. Д.

А ты расславить это рад?

г. Н.

Пойду, осведомлюсь; чай кто-нибудь да знает.

Этот беглый диалог прост, непринужден, правдив, лаконичен. Между; тем, это ведь стихи, подчиненные требованиям ритма и рифмы.

Здесь необходимо сказать о значении стиха в системе грибоедовского реализма. И тут роль Грибоедова — новаторская. По правилам классицизма для комедии был обязателен шестистопный ямб. В «Горе от ума» последовательно применяется разностопный ямб, «вольный стих»: трехстопный, двухстопный, даже одностопный. Грибоедов широко применяет пропуски метрических ударений, соблюдая только ударения реальные. В результате достигается гибкость, правдивость живой речи. Мастер диалога, Грибоедов разбивает стих на реплики — на две, даже на четыре. Этот прием становился средством реалистического вопроизведения живой бытовой речи. Язык «Горя от ума», язык стиховой, приблизился вплотную к разговорной речи, к прозе — не теряя ритмических и иных художественных достоинств. Гончаров о языке «Горя от ума» написал: «Нельзя представить себе, чтоб могла явиться когда-нибудь другая, более естественная, простая, более взятая из жизни речь. Проза и стих слились здесь во что-то нераздельное...».1

Следует помнить, что сама культура вольного стиха у Грибоедова связана с его общими реалистическими стремлениями.

Подводя итоги предложенному анализу языка «Горя от ума», необходимо признать, что значение комедии в развитии русского литературного языка огромно. Значение это огромно не только в реформе стихотворного языка, не только в культуре комедийного диалога, не только как обновление книжной речи элементами живого просторечия.

- 137 -

Своим языковым новаторством Грибоедов мощно содействовал историческому процессу совершенствования, обогащения общенационального русского языка.

И. В. Сталин учит: «Язык для того и существует, он для того и создан, чтобы служить обществу, как целому, в качестве орудия общения людей, чтобы он был общим для членов общества и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от их классового положения».1 Великое служение всему обществу языка как мощного средства общения умаляется, когда языком стремятся воспользоваться ради классового своекорыстия. В работе товарища Сталина читаем: «... отдельные социальные группы, классы далеко не безразличны к языку. Они стараются использовать язык в своих интересах, навязать ему свой особый лексикон, свои особые термины, свои особые выражения. Особенно отличаются в этом отношении верхушечные слои имущих классов, оторвавшиеся от народа и ненавидящие его: дворянская аристократия, верхние слои буржуазии. Создаются „классовые“ диалекты, жаргоны, салонные „языки“».2 Это приносит огромный вред, ибо «стоит только сойти языку с этой общенародной позиции, стоит только стать языку на позицию предпочтения и поддержки какой-либо социальной группы в ущерб другим социальным группам общества, чтобы он потерял свое качество, чтобы он перестал быть средством общения людей в обществе, чтобы он превратился в жаргон какой-либо социальной группы, деградировал и обрек себя на исчезновение».3

Грибоедов вырабатывал язык своей пьесы в ту пору, когда русская дворянская верхушка пыталась создать свой особый салонный жаргон. Еще в XVIII веке Карамзин враждебно высказывался о внесении элементов народной речи в литературу. Позднее небезызвестный харьковский профессор Ив. Рижский поучал литературную молодежь: «Речения и выражения, употребляемые чернию, могут иметь место иногда в сочинениях низшего слога; однако и в сем случае требуется крайней разборчивости, дабы ими не унизить достоинства красноречивого произведения».4 В журнале В. В. Измайлова «Патриот» в 1804 году (т. II) драматургу Ильину ставилось в вину, что он «выводил на сцену тех людей, которых состояние есть последнее в обществе, которых мысли, чувства и самый язык весьма ограничены...» — «подлый язык бурмистров и подьячих».5 Русский литературный язык засорялся галлицизмами; русская речь густо пересыпалась французскими фразами.

То низкопоклонство перед Западом, тот характерный барский космополитизм, который временно был заглушён патриотическим движением Двенадцатого года, опять воспрянул, как только русское дворянство оправилось от потрясений французского нашествия. Вот один красноречивый документ. 23 марта 1819 года в московском Обществе любителей российской словесности было зачитано (и потом напечатано в «Трудах» Общества, т. XVI) «Письмо неизвестной особы» (подпись: Ш—ий). Автор с негодованием пишет: «Недавно в одном из таких обществ, в котором всё, кроме воздуха, выписано из Парижа, и где, забывая на время все заботы, наши щеголи и щеголихи мечтают, что они точно в Париже, —

- 138 -

вздумал было я разрушить очарование, сказавши несколько слов по-русски; — признаюсь, это дерзость; но и что же из того вышло? Вообразите себе шумную толпу народа, над которой вдруг обрушился громовой удар: точно такое же действие произвели мои слова... По естественному порядку разговора предметом его должен был сделаться русский язык... Нужно было присутствие духа, и я со всем жаром принялся защищать его. Два или три человека пожилых лет держали мою сторону; все прочие вооружились против меня. Я начал говорить о силе нашего языка, о его величии, богатстве — меня и слушать не хотели. „К чему там сила“, говорили одни, „где должна быть нежность?“ — „Кто требует вашего величия?“ — говорили другие: „оно ничего не значит без приятности“. — „Завидный язык“, повторяли молодые люди, „на котором сам Вольтер не нашел бы сказать ни одного острого слова!“».1 Положение автора письма совершенно аналогично положению Чацкого.

Грибоедов в своем гениальном «Горе от ума» открыл непримиримую борьбу с барским жаргоном. Он высмеивал тех дворянок, которые возмущались,

«Как европейское поставить в параллель

С национальным — странно что-то!

«Ну, как перевести мадам и мадмуазель?

«Ужли сударыня!!»...Чацкого приводило в негодование, что

На съездах, на больших, по праздникам приходским,

Господствует еще смешенье языков

Французского с нижегородским.В связи с этой знаменитой, крылатой формулой: «смешенье языков французского с нижегородским» следует привести слова В. И. Ленина: «Перенимать французски-нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский язык».2

Чацкий негодует против коверканья русского языка:

Воскреснем ли когда от чужевластья мод?

Чтоб умный, бодрый наш народ

Хотя по языку нас не считал за немцев.Грибоедов хотел вернуть русскую речь к народному источнику. В «Горе от ума» это им блестяще осуществлено. И в этом одна из великих заслуг Грибоедова.

Грибоедов смело ломал классическую традицию. По законам классической драматургии на пьесу полагалось пять-шесть, много десять действующих лиц; в «Горе от ума», в афише, обозначено свыше 25 лиц. «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека», — писал Грибоедов Катенину (III, 1917, 167). Но в «Горе от ума» есть еще вереница образов, воссоздаваемых в монологах и диалогах; без них не закончена была бы картина грибоедовской Москвы, не полон был бы идейный смысл пьесы, даже сценический состав ее не был бы так прочно цементирован. Таковы: тетушка Софьи, у которой сбежал француз, Максим Петрович, брат Скалозуба, Нестор негодяев знатных, крепостник-театрал, французик

- 139 -

из Бордо и две княжны-сестрицы, ночной разбойник-дуэлист и т. д., — всего свыше сорока лиц. Некоторые из этих упоминаемых лиц своей значительностью превышают кое-кого из «действующих», например, Максим Петрович. Значительна, как своеобразный символ, и княгиня Марья Алексевна, хотя о ней автор обмолвился одним только стихом.

Большое количество образов позволило Грибоедову поставить проблему, не осуществимую при малом составе персонажей: изображение не только отдельных характеров или типов, но и целой картины общества. Знаменитый «московский бал» был бы неосуществим иначе.

Превосходное знание подлинной барской Москвы доставляло драматургу огромное количество образов, и Грибоедов колебался в их отборе. Так, первоначально Грибоедов думал ввести жену Фамусова, «сентиментальную модницу и аристократку московскую». Намечен был еще образ простоватого доктора-немца Фациуса. Образ Татьяны Юрьевны, восхваляемой Молчалиным, в раннем тексте дан был как семейный портрет — вместе с мужем, большим сановником, лакомкой до вкусных блюд и вин, который подписывает, что прикажет жена, и «по службе ею дышит». В музейном автографе Репетилов был обрисован еще щедрее — с внезапной страстью к покупке книг и с обжорством в клубе. Но, дорожа сосредоточенностью действия, Грибоедов сурово сжимал текст.

В обрисовке одного образа Грибоедов испытал большие затруднения — образа Софьи. Сложное, внутренне противоречивое психологическое содержание образа, сочетание сентиментальности и глубоких чувств трудно поддавалось драматургической обработке писателем-реалистом в первую пору русской психологической драмы. Но удачно найденная сцена заигрывания Молчалина с Лизой обогатила и прояснила образ Софьи, «начертанный неясно» (Пушкин, XIII, 138).

В обработке образов Грибоедов проявил замечательный дар типизации. Фамусов, Молчалин, Скалозуб, Репетилов являются типическими обобщениями высокого художественного уровня, — как Хлестаков, Манилов или Обломов. Типичность грибоедовских образов была так велика, что еще современники-москвичи занимались разгадыванием: с кого «списал» автор того или другого из своих персонажей. Уверяли, будто Чацкий — это Чаадаев. Прототипом Скалозуба одни считали С. А. Римского-Корсакова, другие — полковника Фролова, третьи — даже Паскевича, а иные намекали на лицо, «еще выше поставленное в управлении армии». Но декабрист И. Д. Якушкин в своих «Записках» отводит эти домыслы, заявляя: «... на каждом шагу встречались Скалозубы не только в армии, но и в гвардии, для которых было непонятно, что из русского человека возможно выправить годного солдата, не изломав на его спине несколько возов палок».1 Этим утверждается обобщенность типа.

На примере Скалозуба можно отчасти проследить, как совершался самый процесс типизации образа у Грибоедова. В раннем тексте Скалозуб добродушно говорил Репетилову в ответ на предложение побывать на «тайном собрании» у князя Григория:

Избавь, с ученостью вы много взяли все-то,

Бог вам премудрость ниспошли,

Дают ли ордена за это?

Давай ученье нам, чтоб люди в ногу шли.

Я школы Фридриха, в команде гренадеры.

Фельдфебеля мои Вольтеры.

- 140 -

Этими стихами только подчеркивается обнаружившееся и раньше увлечение Скалозуба чинами и фрунтом. В последующей редакции реплик» существенно переработана:

Избавь. Ученостью меня не обморочишь;

Скликай других, а если хочешь,

Я князь-Григорию и вам

Фельдфебеля в Вольтеры дам.

Он в три шеренги вас построит,

А пикните, так мигом успокоит.В таком ответе уже нет добродушия армейского фрунтовика, — наоборот, звучит жесткая аракчеевская нота. Переработкой образ Скалозуба сразу осложняется и углубляется.

Реализм проявлялся не только в строении образов, но и в простоте и правдоподобии сценария, так называемой интриги. Сам Грибоедов прекрасно сказал о реалистической правдивости плана «Горя от ума» в известном письме к Катенину в январе 1825 года («он прост и ясен по цели и исполнению» и т. д.; III, 1917, 167).

Грибоедов отрицательно относился к надуманным, сложным комедийным интригам. Он говорил К. Полевому: «Шекспир писал очень просто: немного думал о завязке, об интриге».1 Катенину он писал: «... знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их менее, тем спорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей?.. Я как живу, так и пишу свободно и свободно» (III, 169).

4