- 103 -

Поэты-декабристы в тюрьме и на каторге.

А. И. ОдоевскийБольшинство декабристов было приговорено к каторге или к поселению в Сибирь. Революционные надежды потерпели крушение, но и в неволе, в «черные годины» заточения декабристы сохранили уверенность в правоте своего дела. Они были разбиты, но не уничтожены. Несмотря на поражение, они сознавали себя участниками движения, которое было необходимо для страны, для народа. В кандалах и за тюремными затворами декабристы оставались борцами за «вольность».

Осужденные на каторжные работы, декабристы должны были быть разосланы в одиночку по разным местностям Сибири. Однако, из-за боязни бунта и чтобы иметь лучший надзор за ними, Николай I приказал «всех соединить вместе». Вследствие этого группа бывших членов всех трех декабристских организаций (Северного и Южного обществ, а также Общества соединенных славян) была размещена в Читинском остроге. Отсюда в сентябре 1830 года декабристы двумя партиями были переведены в специально построенный для них Петровский завод, в 630 верстах к югу от Читы. В читинском и петровско-заводском казематах находились братья Михаил и Николай Бестужевы, А. И. Одоевский, Ф. Ф. Вадковский, Н. И. Лорер, А. П. Барятинский, П. С. и Н. С. Бобрищевы-Пушкины и многие другие. К этой основной группе декабристов не были присоединены В. К. Кюхельбекер, В. Ф. Раевский, Г. С. Батеньков, А. А. Бестужев.

В. Ф. Раевский после пятилетнего крепостного заключения был сослан в Сибирь и поселен в селе Олонках Индинской волости, около Иркутска. В своих стихах 30—40-х годов Раевский продолжал быть все тем же поэтом-воином, каким являлся и прежде. Он верил в правоту своего дела, он призывал к любви к людям, звал к «подвигам святым». Пафос общественного служения попрежнему оставался неизменным пафосом поэзии Раевского. Раевский до конца своих дней сохранил облик гражданина и бойца, отдавшего жизнь за «общественное благо».1

Товарищ Раевского по школе, Г. С. Батеньков, томившийся двадцать лет в одиночном заключении и затем сосланный в Томск, написал в Свартгольмской крепости в 1826—1827 годах большую лирическую поэму «Одичалый». В трагическом пафосе этой поэмы отразилась глубокая душевная драма заживо погребенного крепостного узника. Пессимистические мотивы, вообще свойственные поэзии декабристской тюрьмы и каторги, в «Одичалом» выразились с особой силой и резкостью.

- 104 -

Далеко от друзей и братьев находился и соратник Рылеева Александр Бестужев (Марлинский). Приговоренный к каторжным работам на двадцать лет (срок был сокращен до пятнадцати лет), после заключения в крепости «Форт слава» в Финляндии Бестужев был отправлен на поселение в Якутск. Через полтора года его перевели рядовым на Кавказ, где он провел около восьми лег и погиб в схватке с горцами. Прозаик и критик по основному направлению своих литературных интересов, Бестужев писал и стихи. Осталась незаконченной романтическая поэма Бестужева «Андрей Переяславский», которую он сам называл «разбросанным сочинением» и которая создавалась в пору его заключения в крепости. В лирике Бестужева 30-х годов, в таких его стихотворениях, как «Сон», «Часы» и др. отразилась его личная судьба — судьба декабриста.

По сравнению с Кюхельбекером, Раевским, Батеньковым и А. Бестужевым в особом положении находились узники Читинского острога. Несмотря на всю тяжесть каторжного режима, совместное пребывание декабристов в одной тюрьме объединило и идейно сплотило их. К некоторым из заключенных приехали их жены, бросившие ради мужей-декабристов свет и обеспеченную жизнь. Как в Чите, так и на Петровском заводе заключенные декабристы выписывали книги и периодические издания, русские и иностранные; узники не только занимались ремеслами, но и устраивали для себя концерты, музыкальные и литературные вечера, а также научные чтения. Так, например, Никита Муравьев и Н. П. Репин читали лекции по военным наукам, Е. П. Оболенский — по философии, А. И. Одоевский прочел цикл лекций по русской литературе, М. М. Спиридов — по истории средних веков, П. А. Муханов — по русской истории, Ф. Б. Вольф — по физике, химии и анатомии, Ф. Ф. Вадковский — по астрономии и т. д. Образовалась своеобразная «каторжная академия» декабристов, о которой они с большой теплотой вспоминали впоследствии в своих мемуарах. «Каземат нас соединил вместе, дал нам опору друг в друге..., — писал декабрист Михаил Бестужев, — <он> дал нам материальные средства к существованию и доставил моральную пищу для духовной нашей жизни. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти».1

О политических настроениях декабристов на каторге лучше всего свидетельствует то, как они встретили известие об июльской революции 1830 года во Франции. События в Париже, отречение короля — все это возбудило у декабристов радостные настроения. О революции они узнали на пути из Читинской тюрьмы в Петровский завод. Н. В. Басаргин в своих записках рассказывает, что «это сильно взволновало юные умы наши, и мы с восторгом перечитывали все то, что описывалось о баррикадах и трехдневном народном восстании. Вечером все мы собрались вместе, достали где-то бутылки две-три шипучего и выпили по бокалу за июльскую революцию и пропели хором марсельезу. Веселые, с надеждою на лучшую будущность Европы, входили мы в Петровское».2

День 14 декабря узники Петровского острога считали «торжественным, святым» днем и всегда отмечали его специальным обедом. За обедом пелись русские песни, читались стихи и все присутствующие были в приподнятом настроении. 14 декабря 1830 года Михаил Бестужев написал замечательную песню на голос русской песни «Уж как пал туман на сине море».

- 105 -

Песня эта была посвящена восстанию Черниговского полка во главе с С. И. Муравьевым-Апостолом:

А. И. Одоевский.

Рисунок неизвестного художника (1838—1839 гг.).Что ни ветр шумит во сыром бору,

Муравьев идет на кровавый пир...

С ним черниговцы идут грудью стать,

Сложить голову за Россию мать!Песня заканчивалась обращением к коню, просьбой, чтобы он скакал в Киев к товарищам и брату:

Отнеси ты к ним мой последний вздох

И скажи: «Цепей я нести не мог...

Пережить нельзя мысли горестной,

Что не мог купить кровью вольности!».Михаил Бестужев вспоминал, что пребывание в Чите было «самой цветущей эпохой стихотворений, повестей, рассказов и мемуаров». Из поэтов-декабристов в числе заключенных были П. С. Бобрищев-Пушкин, писавший басни нравоучительного и гражданского содержания, В. Л. Давыдов, автор шутливых стихов и эпиграмм, А. П. Барятинский и др. Но «главным поэтом» декабристской каторги, по выражению Н. И. Лорера, был Александр Иванович Одоевский (1802—1839).

Почти все поэтическое наследие Одоевского относится к периоду крепостного заключения, пребывания на каторге и в ссылке. Большая часть стихотворений (и притом лучших) была создана Одоевским в Чите и на Петровском заводе. Поэт сам редко записывал свои стихи; чаще всего он импровизировал их перед друзьями и товарищами по каторге. При жизни Одоевского анонимно было напечатано всего одиннадцать его стихотворений (в «Литературной газете» и «Северных цветах» за 1830—1831 годы),

- 106 -

вероятно, без его ведома.1 Лучшие стихотворения Одоевского дошли до нас только благодаря записям его «соузников» по Чите и Петровскому заводу.

А. И. Одоевский был представителем древнего княжеского рода, угасшего вместе с ним. Широко и разносторонне образованный молодой гвардейский офицер, стремившийся «всецело посвятить себя служению искусствам и наукам», — таким в воспоминаниях современников рисуется Одоевский накануне декабрьской катастрофы. Двоюродный брат В. Ф. Одоевского, одного из издателей «Мнемозины», А. И. Одоевский был другом Грибоедова, а затем, на почве литературных интересов, он сблизился также с Кюхельбекером, Бестужевым и Рылеевым. В начале 1825 года Одоевский был принят Бестужевым в Северное тайное общество, но еще до этого времени он поддерживал общение со многими членами организованной Пестелем кавалергардской ячейки Южного общества.

Политические взгляды Одоевского не отличались ясностью и определенностью, однако революционный энтузиазм рылеевской группы Северного общества захватил и его. На одном из совещаний членов Общества незадолго до восстания Одоевский радовался, что пришло время действовать, и говорил: «Ах! как славно мы умрем!». За участие в революционном заговоре Одоевский был осужден в каторжные работы на 12 лет (срок этот был сокращен до 8 лет). Арест и заключение в крепости привели Одоевского к такой моральной катастрофе, что он казался «поврежденным в уме»: покаянные настроения и нестойкость на следствии объясняются безысходным отчаянием, в котором он находился в то время. Из Петропавловской крепости Одоевского в кандалах отправили в Сибирь; пять лет он пробыл в Читинском остроге и на Петровском заводе, а в 1832 году был «обращен на поселение» под Иркутском. В 1836 году, по ходатайству отца, Одоевского перевели в Ишим Тобольской губернии, откуда через год он был определен рядовым в Кавказский отдельный корпус. На Кавказе Одоевский встретился и сблизился с Лермонтовым, сосланным за стихи на смерть Пушкина, а также и с Н. П. Огаревым. В 1839 году, находясь в военной экспедиции, Одоевский погиб от малярии в деревне Псезуапе на Черноморском побережье (близ Сочи).

Основной пафос политической лирики Одоевского — воспевание «вольности в неволе». В его стихах отразились чувства и мысли разгромленных декабристов, его друзей и товарищей по Читинскому острогу и Петровскому заводу.

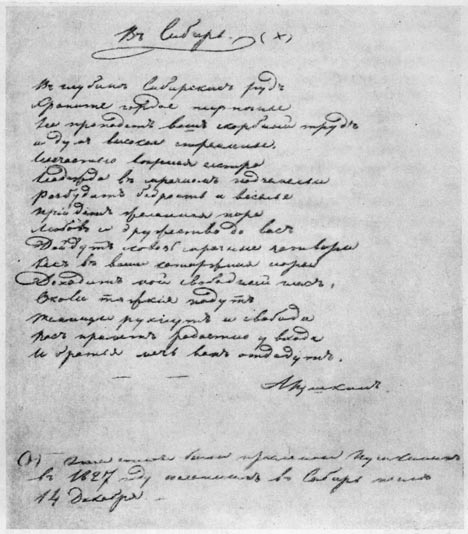

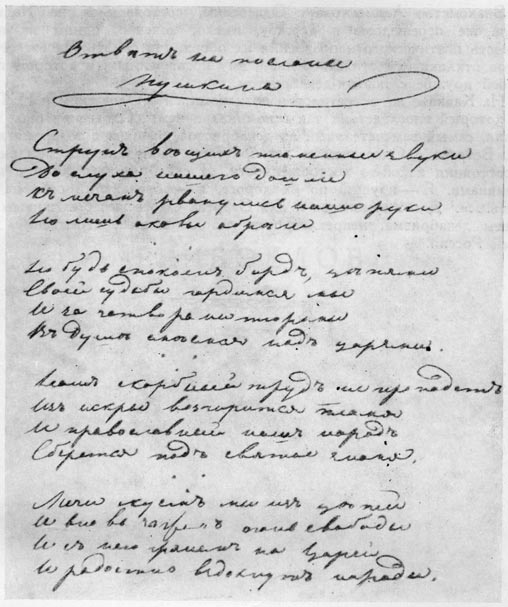

Вершиной политической лирики Одоевского является его знаменитый ответ на послание Пушкина «В Сибирь» («Во глубине сибирских руд»). Ответ Одоевского, утверждавший непрерывность и преемственность революционного движения, замечателен ярко выраженной в нем непреклонной уверенностью декабристов в правоте их дела:

Наш скорбный труд не пропадет:

Из искры возгорится пламя, —

И просвещенный наш народ

Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей

И вновь зажжем огонь свободы,

Она нагрянет на царей, —

И радостно вздохнут народы.(«Ответ на послание

Пушкина»).

- 107 -

Петровский завод. Рисунок декабриста Н. А. Бестужева.

- 108 -

Это замечательное стихотворение Одоевского вдохновляло несколько поколений русских революционеров. Строка из этого стихотворения — «Из искры возгорится пламя» — была взята эпиграфом для ленинской «Искры».

Подлинно революционная направленность выражена и в других стихотворениях Одоевского, созданных им за годы каторги:

Недвижимы, как мертвые в гробах,

Невольно мы в болезненных сердцах

Хороним чувств привычные порывы;

Но их объял еще не вечный сон,

Еще струна издаст бывалый звон,

Она дрожит... еще мы живы!(«При известии о польской

революции»).Строки эти были навеяны полученным известием о польском восстании 1831 года, которое декабристы-каторжане восторженно приветствовали. Особенно их растрогало то, что в Варшаве восставшими поляками была отслужена панихида по пяти «несчастным жертвам», «пролившим луч света в спасенье русскому народу».

Воспоминанию о повешенных декабристах посвящено стихотворение Одоевского «Тризна», где поэт вложил в уста скальду такие слова:

Утешьтесь! За павших ваш меч отомстит,

И где б ни потухнул наш пламенник жизни,

Пусть доблестный дух до могилы кипит,

Как чаша заздравная в память отчизны.Призыв к отмщению «за павших», за повешенных вождей восстания сочетался у Одоевского с уверенностью в неизбежности торжества исторического дела декабристов. Эта уверенность проходит через ряд стихотворений, причем иногда, как, например, в «Неведомой страннице», она сочетается у поэта и с религиозными мотивами.

Тема героической самоотверженности революционного борца за счастье народа, характерная для поэзии Рылеева, ярко выступает и у Одоевского:

За святую Русь неволя и казни —

Радость и слава.Весело ляжем живые

За святую Русь.Таков боевой припев из «Стихов на переход наш из Читы в Петровский завод».

Вслед за другими поэтами-декабристами Одоевский часто и охотно обращался к национальной истории. «С очень давних пор история России служит источником моих обычных вдохновений», — писал он в одном из своих писем. Древнерусскую вольницу Новгорода и Пскова Одоевский воспевал в стихотворениях «Зосима», «Неведомая странница», «Отрывок. Из „Послов Пскова“», «Кутья», «Старица-пророчица». Времена княжеских усобиц воссоздает поэма Одоевского «Василько». Им была задумана поэма, героем которой должен был быть Василий Шуйский («Дева. 1610 г.», «Осада Смоленска»).

В древнерусской истории Одоевского вдохновляла борьба «за вольность». Этой борьбе он горячо сочувствовал всюду, где бы она ни проявлялась. В этом отношении характерен его перевод одной из «Ирландских элегий» Т. Мура, в которой поэт воспевал свою порабощенную родину («В цепях и в крови ты дороже сынам»).

- 109 -

Петровский завод. Часовые у ворот тюрьмы. Рисунок декабриста

А. Юшневского или Н. Репина (1830-е годы).В период общения со своими осужденными друзьями из Южного общества и Общества соединенных славян Одоевский проникся идеей «славянской взаимности» и стал поэтическим выразителем декабристских чаяний культурно-политического объединения славян во главе с Россией. Известно, что наиболее демократическая и радикальная организация декабристов — Общество соединенных славян, по определению И. И. Горбачевского, «имело главной целью освобождение всех славянских племен от самовластия, уничтожение существующей между некоторыми из них национальной ненависти и соединение всех обитаемых ими земель федеративным союзом».1

Сочувствие освободительной борьбе славянских народов Одоевский высказал в стихотворении «Дева. 1610 г.», а также в своем поэтическом отклике «При известии о польской революции». Наиболее же ярко славянские симпатии Одоевского были выражены в его гимне «Славянским девам». Этот гимн, положенный на музыку Ф. Ф. Вадковским, часто и с большим воодушевлением распевался декабристами на Петровском заводе. Первые куплеты гимна содержали обращение к польским, сербским и чешским

- 110 -

девам, в последнем куплете речь шла о России; в музыке куплет заканчивался мотивом русской народной песни:

«В Сибирь» (1827 г.). Список стихотворения из архива декабриста

В. Ф. Раевского.Старшая дочь в семействе славяна

Всех превзошла величием стана, —

Славой гремит, но грустно живет:

В тереме дни проводит, как ночи,

Бледно чело, заплаканы очи,

И заунывно песни поет.

Что же не выйдешь в чистое поле,

Не разгуляешь грусти своей?

Светло душе на солнышке-воле,

Сердцу тепло от ясных лучей...

В поле спеши, с меньшими сестрами,

И хоровод весь веди за собой;

Дружно сплетая руки с руками,

Радостно песнь свободы запой...С 1832 года, после перевода Одоевского с Петровского завода на поселение, в связи с новыми условиями жизни, в его творчестве обостряются трагические мотивы. Однако исследования последнего времени опровергают идущее

- 111 -

еще от старого литературоведения мнение о том, что к концу жизни Одоевский стал на путь религиозного смирения и что он оказался во власти покаянных настроений. Так, установлено, что стихотворения «Глетчер», «Лавина», «Охлаждение» и монархические стихи, посвященные наследнику-цесаревичу, на самом деле Одоевскому не принадлежат.1

«Ответ на послание А. С. Пушкина» А. И. Одоевского (1827 г.).

Список из архива декабриста В. Ф. Раевского.К поэтическим достижениям Одоевского, наряду с его революционной лирикой, относятся также и такие стихотворения, как «Умирающий художник» (на смерть Д. В. Веневитинова), «Последняя надежда», «Элегия на смерть Грибоедова». В этих стихах, написанных еще в Читинском остроге, Одоевский возрождал элегию, обогащая ее психологическим содержанием, присваивая ей эмоциональный тон «исповеди сердца». В элегиях Одоевского намечались уже некоторые характерные черты «лермонтовского» стиля.

- 112 -

Знакомство Лермонтова с Одоевским, состоявшееся на Кавказе и вскоре же перешедшее в дружбу, имело, конечно, одним из поводов общность поэтического направления их обоих. На смерть Одоевского Лермонтов откликнулся стихотворением, ему посвященным, в котором говорил о своей дружбе с поэтом-декабристом.

На Кавказе же встретился и познакомился с Одоевским и Н. П. Огарев, который впоследствии так вспоминал о нем: «Одоевский был, без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе. Встреча с Одоевским и декабристами возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стал лицом к лицу с нашими мучениками. Я — идущий по их дороге, я — обрекающий себя на ту же участь...».1 Для Лермонтова и для Огарева Одоевский был живым воплощением декабризма, непреклонности революционных стремлений лучших людей России.

СноскиСноски к стр. 103

1 Подробнее о В. Ф. Раевском см. выше, в главе V.

Сноски к стр. 104

1 Воспоминания Бестужевых, 1951, стр. 146.

2 Записки Н. В. Басаргина. Пгр., 1917, стр. 134—135.

Сноски к стр. 106

1 Есть данные считать (на основании отметки В. К. Кюхельбекера в его дневнике), что Одоевский был автором статьи «О трагедии „Венцеслав“, соч. Ротру, переделанной Жандром» («Сын отечества», 1825, ч. 99, № 1).

Сноски к стр. 109

1 Записки декабриста И. И. Горбачевского, 1916, стр. 17—18.

Сноски к стр. 111

1 См. статью М. А. Брискмана: Мнимые стихотворения А. И. Одоевского. Сб. «Декабристы и их время», т. I, Изд. Академии Наук СССР, 1951, стр. 204—213.

Сноски к стр. 112

1 Полярная звезда на 1861 год, стр. 348, 349.