- 293 -

Комедия первой четверти XIX века

(от Крылова до Грибоедова)

1

Преобладающим жанром в драматургии второй половины XVIII в. была прозаическая бытовая комедия сатирического содержания. Она захватывала различные социальные слои, касалась не только вопросов быта, но и вопросов общего государственного порядка. В «Недоросле» Фонвизина предметами сатиры являлись крепостное право и придворные нравы. В рассуждениях Стародума раскрывалась положительная политическая программа, с точки зрения которой автор обличал современную ему действительность. «Ябеда» Капниста (1798) остро ставила вопрос о взятках и о судебном произволе в целом. В комедиях Плавильщикова («Бобыль», «Сиделец», «Братья Своеладовы») изображалась крестьянская или мелкая купеческая среда, причем сатира направлялась на богатеев, а положительными героями выступали бедняк-бобыль или приказчик-сиделец. Особое место занимали стихотворные комедии Княжнина («Хвастун», «Чудаки»), сосредоточенные на изображении отдельных смешных характеров.

В первое десятилетие XIX в. главным содержанием комедии становится борьба против чужеземных влияний и защита русских народных начал. В прозаических комедиях Крылова «Модная лавка» (1805) и «Урок дочкам» (1806) отражается патриотическое возбуждение первого периода наполеоновских войн (1805—1807). Тема Крылова — проделки французов торговцев (Трише, М-м Каре) и приверженность женской половины дворянства к французским нарядам и французскому языку. Мужчины (Сумбуров, Велькаров) являются здесь представителями патриотизма и противниками французомании. В своих комедиях Крылов шел по следам «Бригадира» Фонвизина, «Щепетильника» Лукина и сатирических журналов Новикова, где высмеивалась французомания щеголей и щеголих. Борьба против чужеземных влияний приобретает иной, более общий характер в комедиях кн. А. А. Шаховского (1777—1846), союзника Шишкова в литературной борьбе против карамзинистов. Не французские моды, а весь круг европейских передовых идей, проникавших на русскую почву, является предметом сатирических нападений Шаховского. Его одноактная прозаическая комедия «Новый Стерн» (1805), появившаяся вскоре после «Рассуждения о старом и новом слове» Шишкова (1803), представляла собой карикатуру на Карамзина и его сторонников. Герой комедии, граф Пронский — «сентиментальный путешественник», как обозначено в списке действующих лиц. Он, как говорит о нем Судбин, друг его отца, «слишком нежно чувствует для военной службы», «слишком восхищен новыми произведениями ума» — и потому делается «сентиментальным вояжером»,

- 294 -

т. е. ездит по России и пишет записки. Пьеса полна литературных намеков. Речи и поведение графа Пронского пародируют стиль и чувства сентименталистов (Карамзина, Шаликова и др.). Самый сюжет — любовь графа к мельничихе Маланье, которую он именует «Мелани», — является пародией на сюжет «Бедной Лизы». Герою противопоставлен здравый смысл простых людей, смеющихся над барскими чувствительными фантазиями. В диалогах комически подчеркивается несоответствие духу русского языка неологизмов Карамзина, тех самых, на которые нападал и Шишков. Возлюбленная графа думает, что он говорит «по-немецкому». Мать ее на слова графа: «Добрая женщина, ты меня трогаешь» — отвечает: «Что ты барин, перекрестись! Я до тебя и не дотронулась». Ядовито разоблачается при этом внутренняя фальшь героя, который, предаваясь мечтам о всеобщем равенстве, сохраняет, однако, все свои барские замашки. «Для чести литературы и сентиментальности» он грозит поколотить слугу своего Ипата за то, что тот осмелился «огрубить» его слух, назвав его возлюбленную «Меланьей», вместо нежного имени «Мелани», и приходит в смущение, когда слуга в насмешку заявляет о своем намерении жениться на сестре Маланьи и стать таким образом «свояком» своего господина. Острота пародии усилена тем, что у Маланьи есть свой жених, крестьянский парень Фока, которого она и не думает менять на барина.

То же национально-охранительное направление сказывается и в одноактных патриотических операх-водевилях Шаховского, написанных по поводу наполеоновского нашествия — «Казак стихотворец» (1812), где действие перенесено в эпоху Полтавской битвы, и «Крестьяне, или встреча незваных» (1814), где изображаются подвиги крестьян при изгнании французов из России и, между прочим, выводится прославленная партизанка, старостиха Василиса. «Патриотизм» обеих пьес носит специфический охранительный характер: здесь подчеркивается преданность крестьян помещикам и царю. Обе пьесы заканчиваются патриотическим восхвалением царской власти и военных начальников.

Характерно, что в последней пьесе самоотверженным патриотом-храбрецом является бедняк-бобыль Василий, а богатей-винокур Дребедня, который когда-то побывал с барином-графом «за морем» и немного «маракует по-иностранному», представлен себялюбивым трусом, готовым на измену ради спасения своих денег. При приближении неприятелей, когда все вооружаются чем попало, он советует встретить гостей «хлебом-солью», ссылаясь на то, что «это делается и в чужих краях». Староста, муж Василисы, с негодованием возражает: «Делай это где хочешь, а не у нас на святой Руси». Пьеса кончается торжеством добродетельного бедняка Василья, показавшего себя героем. Он соединяется со своей возлюбленной Варей, дочерью старосты, а Дребедня, за которого она раньше была просватана, принужден отступиться от невесты, по требованию барина-графа, пришедшего на помощь крестьянам во главе отряда ополченцев.

Эта специфическая идеализация простого народа входила в общую национально-охранительную концепцию как один из ее составных элементов. Соответственно интерпретированный здравый смысл крестьян, их чисто русский язык и верность «коренным отечественным постановлениям» (которые предполагались неизменяемыми и в число которых включалось и крепостное право) противопоставлялись барскому внешнему европеизму, барским книжным просветительным идеям, заимствованным с Запада, барской изнеженности и ложной чувствительности. При этом наиболее крепким (в смысле преданности «коренным русским началам») естественно было выставлять именно беднейшее крестьянство («бобылей»), совершенно свободное — в силу своей бедности — от городских влияний. Это

- 295 -

своеобразное «русское» направление, некоторыми чертами служило противовесом одностороннему салонно-дворянскому направлению карамзинской школы, но в целом оно все же являлось реакционным, так как идеализировало в крестьянах именно те черты, которые представлялись наиболее желательными для сохранения в неприкосновенности феодально-крепостнического строя. Совершенно иным, прогрессивно-революционным содержанием наполнялась пропагандировавшаяся Беседой идея народности впоследствии — в выступлениях представителей молодого декабристского поколения (Грибоедов, Катенин, Кюхельбекер, В. Ф. Раевский и др.).

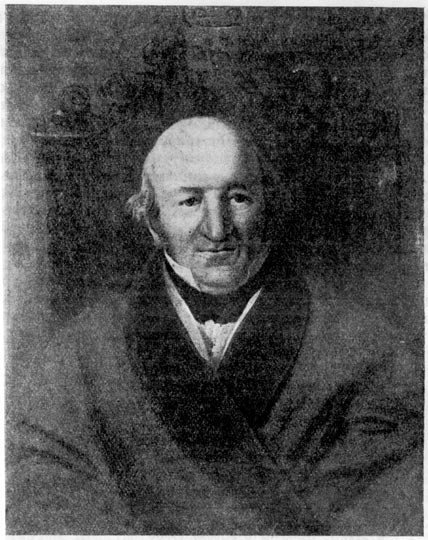

А. А. Шаховской.

Портрет (масло) работы неизвестного художника.

Из сатирических комедий Шаховского, появившихся до 1810 г., особенный успех имели «Полубарские затеи» и «Ссора, или два соседа». Герой первой комедии — «новопечатный» дворянин Транжирин из откупщиков, своего рода «bourgeois gentilhomme», разоряющийся на крепостной театр. Комедия направлена против дворянского мотовства вообще, а в частности, против новых дворян, не умеющих управиться с помещичьим хозяйством. Во второй комедии изображены два вздорных помещика, Сутягин и Вспышкин, ссорящиеся из-за пустяков. Тема вздорных характеров связывает ее с традициями XVIII в. (ср. «Вздорщицу» Сумарокова).

- 296 -

В 1811 г. была основана Беседа любителей русского слова, активным членом которой становится Шаховской. Заведуя с 1802 г. репертуаром императорских театров, он пользуется сценой как трибуной для литературной полемики. В пятиактной стихотворной комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815), заимствованной с французского,1 он вывел Жуковского, — самого крупного в ту пору представителя карамзинской школы, — под именем поэта Фиалкина, надоедающего всем своими балладами. Стихи, которые декламирует Фиалкин, являются пародией на стихи Жуковского.

Но «Липецкие воды» преследовали не одни только полемически-литературные цели. Это было развернутое нападение на новый свободный образ мыслей, возникший среди дворянской столичной молодежи в послевоенный период. Представителем этой вольнодумной, всем пренебрегающей молодежи является герой комедии граф Ольгин. Он приезжает в Липецк лечиться от «нерв расстроенных», которые вывез из Парижа «с свободой все ругать, не дорожить никем». «Свобода мнения», которую он отстаивает, на самом деле означает «свободу всем ругаться, злословить, клеветать». Все русское он презирает, основной тон его — ирония. Вот как характеризует его автор устами резонера комедии, князя Холмского:

Он остр и иногда неглупо рассуждает;

Быть мог бы чем-нибудь, а сделался ничем2

И служит образцом пустого воспитанья,

Которое дают нередко сыновьям

Бояре знатные. Пора уняться нам

На многих языках за вздорное болтанье,

За знание во всем поверхности одной3

И за презрение к стране своей родной

Платить землям чужим постыдные оброки,

Граф Ольгин например брал разные уроки

У разных мастеров и выучен всему,

Что мог бы и не знать; заговори ж ему

О нашей древности и о законах русских,

О пользах той земли, в которой он рожден,

Где родом он своим на службу присужден,

Тотчас начнет зевать, и авторов французских

Куплеты дерзкие и вольнодумный вздор —

Его единственный ученый разговор.Представительницей того же модного направления, что и граф Ольгин, является героиня пьесы, молодая вдова графиня Лелева, кокетка и злоязычная насмешница. В свите ее состоят и военный «хват» Угаров, и старый селадон барон Вольмар, и модный поэт Фиалкин. Из одного самолюбия она старается завлечь в свои сети жениха своей скромной кузины Оленьки, честного русского офицера Пронского. Но горничная Оленьки, Саша, сговорившись с Семеном, слугой Пронского, разоблачает

- 297 -

перед всеми ее коварство. Она подстраивает так, что Пронский и все ее поклонники, которых она водит за нос, застают ее во время свидания с графом Ольгиным вечером в саду и слышат, как она злословит на их счет (эта сцена похожа на аналогичную сцену разоблачения коварства Селимены в «Мизантропе» Мольера). Пьеса кончается тем, что посрамленная кокетка уезжает в Петербург, а Пронский возвращается к своей Оленьке, которую не переставал любить. Таким образом добрые дворянские традиции, в лице князя Холмского, Пронского и Оленьки, торжествуют над хитросплетениями испорченных представителей нового «философского века», графа Ольгина и графини Лелевой.1

Несмотря на свою реакционность, комедия Шаховского имела важное значение. Это была первая стихотворная комедия с широкими сатирическими и общественными задачами, затрагивавшая живые вопросы современности. Граф Ольгин, хотя и трактованный сатирически, все же являлся первой попыткой характеристики того молодого поколения, представителями которого были и Пушкинский Онегин и Грибоедовский Чацкий. По своему жанру, по масштабу, по некоторым мотивам и по основной теме (столкновение нового и старого) «Липецкие воды» Шаховского служили подготовкой «Горя от ума» (несмотря на все различие точек зрения). Вместе с тем, полемика вокруг «Липецких вод», заслужившая от современников название «липецкого потопа», была поворотным пунктом в истории русской комедии. Театральные споры, продолжавшиеся до 1820 г., поставили во всей остроте проблему комедии нового типа, удовлетворяющей прогрессивным требованиям современности. «Липецкие воды» сыграли известную роль и в смысле борьбы двух литературных партий; они были поводом для организации «Арзамаса».

С полемикой о «Липецких водах» связано начало театральной и литературной деятельности М. Н. Загоскина (1789—1852). Загоскин писал свои комедии прозой — стихи давались ему с трудом; только две его комедии («Урок холостым», 1822 и «Благородный театр», 1828) написаны стихами.

Первая комедия Загоскина, трехактная «Комедия против комедии» (1815), посвящена защите «Липецких вод» и служит как бы комментарием к ним (наподобие «La critique de l’École des femmes» Мольера). Воспроизводя на сцене светские толки о комедии Шаховского, Загоскин стремился показать, что нападают на нее только оригиналы выведенных в ней персонажей. Графу Ольгину из «Липецких вод» соответствует здесь граф Фольгин, такой же как он «модник» и «ветреник». Критикуя комедию Шаховского, он сам своими речами и поведением является как бы живым подтверждением ее правдивости. Загоскин еще сгущает краски в изображении новомодного молодого человека. Фольгин сватается к богатой невесте, добродетельной Софье (Оленька в «Липецких водах»). Ее горничная Даша (Саша в «Липецких водах») разоблачает его корыстные виды; она сообщает ему, будто богатая тетка закрепляет имение не за Софьей, а за ее кузиной, молодой вдовой, княгиней Зарецкой (графиня Лелева в «Липецких водах»). Фольгин тотчас отказывается от Софьи, которая и выходит замуж за честного Изборского (Пронский в «Липецких водах»). Комедии придан вид возражения Шаховскому (отсюда и заглавие «Комедия против комедии»). Загоскин как будто защищает женщин и вносит

- 298 -

поправку в картину, нарисованную Шаховским: «урок» получает здесь не «кокетка», а мужчина — «ветреник».1

Вслед за Шаховским Загоскин обличает пустоту светской жизни и всякого рода модные причуды. Столичному дворянству с его внешним европеизмом и нравственной испорченностью противопоставляются «простые» дворяне — честные, прямодушные, верные добрым нравам старины. Обычно это провинциальные помещики, занимающиеся своим хозяйством.

В трехактной «Вечеринке ученых» (1817), написанной в подражание «Ученым женщинам» Мольера, высмеивается увлечение модной литературой. Богатая барыня Радугина принимается за сочинительство и устраивает литературные вечера. Свою меньшую сестру Софью она хочет выдать замуж за некоего князя, «любителя словесности», который, однако, сам ничего не умеет написать «путного». Брат Радугиной, Волгин, приехавший во-время из деревни, спасает Софью от этого брака, и она выходит замуж за честного Болеславского, участника Отечественной войны и заграничных походов.

Большой успех имела пятиактная комедия Загоскина «Г-н Богатонов, или провинциал в столице» (1817), некоторые мотивы которой заимствованы из Мольеровского «Мещанина во дворянстве». Багатонов — богатый помещик, «недавно приехавший в столицу». Он старается перенять все обычаи «знатных». «Знатные» друзья — князь Блесткин, граф Недочетов, барон Радугин — дурачат и грабят его. У Богатонова на попечении его племянница Лиза, которую он собирается выдать замуж за князя Блесткина. Но в нее влюблен богатый князь Владимилов, честный молодой человек с простой русской душой. Ему помогает его приятель Мирославский. С целью открыть глаза Богатонову на его «знатных» друзей он приносит ложную весть о том, что завод его сгорел вместе с деревней и что он разорен. «Знатные» друзья, услышав об этом, тотчас его покидают. Князь Блесткин отказывается от Лизы, и она выходит замуж за князя Владимилова. Богатонов доволен: «племянница-то моя все-таки будет сиятельная».

2

Нападки Шаховского и Загоскина на современную «философию» прииимали все более определенный реакционный характер по мере того, как отчетливее выяснялось политическое содержание этой «философии». В пятиактной комедии Шаховского (в стихах) «Пустодомы» (1819) предметом насмешки является тот же «философский век», но не в моральных его проявлениях, а в экономических и политических.

По своим основным мотивам комедия эта восходит к французской традиции. Педантизм и ложная ученость высмеивались еще в комедиях Мольера. В XVIII в. эти насмешки приобрели реакционный характер, так как направлялись против философов-просветителей. Так, в комедии Палиссо «Les philosophes» (1762) философ, входящий на сцену на четвереньках, должен был служить пародией на Руссо (позднее пришлось эту сцену исключить в виду протестов публики) Все это отражалось на трактовке темы «философа» и в русских комедиях. Безобидные педанты Сумарокова, заимствованные из Мольера и из итальянских комедий, потом заменяются карикатурными представителями просветительных идей.

- 299 -

Таков герой комедии Княжнина «Чудаки» Лентягин, проповедующий равенство слуг с господами. В зависимости от эпохи вариировались те или иные стороны высмеиваемой «философии».

Князь Радугин, герой «Пустодомов», по словам слуги, «все в мире знает»:

Все в небе звездочки по имю называет,

Кто до потопа жил, известно все ему.

А то, что делают теперь в его дому,

Не ведает, и знать ему как будто стыдно.Вернувшись «из-за моря», князь Радугин вышел в отставку, так как считает, что «офицерский чин для мудреца ничтожен», что он «фельдмаршалом или ничем быть должен». К России и русскому народу он относится с презрением: «А нам твердит, что мы все бродим наудачу, что на святой Руси он только с головой, что все безграмотны».

Князь стремится к рационализации хозяйства, но из его затей ничего не выходит: с сотни десятин свеклы получается всего три пуда, сахару, трехверстный водопровод стоит без воды, торфяное топливо оказывается негодным, а овцы-мериносы погибают, так как выгоны изрыты под торф и пасти их негде, и т. д. Князь бесится и винит во всем невежество крестьян:

Так! школы я построю;

Насильно в них велю учить моих крестьян

Всему... всему... всему!Руководителем и советчиком князя является «философ» Инквартус, толкующий о «естественном праве», о «врожденной свободе», о Канте, о значении воспитания, но ничего не смыслящий в практических делах. Вместе с этим философом князь собирается издавать «политическо-хозяйственный журнал».

Приезжает дядюшка, генерал Радимов, человек старых понятий, постоянно живущий в деревне. Князь не видал его пятнадцать лет и поэтому не узнает. Он спрашивает, какие средства тот изобрел, чтоб «человечеству доставить облегченье»:

И силою ума убавя тела труд,

У вас машинами молотят, сеют, жнут

И производят все на фабриках, заводах,

В плантациях, везде — не так ли?Радимов

Нет, не так.

Посев и сенокос умножив кое-как,

Боюсь от фабрик я остаться при расходах.

Я, признаюся вам, не очень в них смышлен;

К тому ж и наш уезд не очень населен;

А к выдумкам машин бог не дал мне догадки.Князь

Так что ж вы сделали полезного?

Радимов

А то,

Что даром времени не трачу ни на что,

Что у крестьян моих хорошие достатки,

- 300 -

Что богатею сам, а им легки труды.

Князь

Какие ж общество сберет с того плоды,

И просвещению какая польза будет,

Что ваши мужики богатее других?Стоя на позициях крепостнического патриархального хозяйства, Шаховской окарикатуривал таким образом изучение экономических наук, стремление к промышленным предприятиям, интерес к техническим улучшениям в области земледелия — словом, все то, что характеризовало стремление известного круга дворян к европеизации. Тем самым Шаховской осуществлял в «Пустодомах» все ту же борьбу с «либералистами».

Попутно затрагивалась и традиционная тема мотовства. Жена князя Радугина — мотовка и модница. Характерно, что в число действующих лиц комедии введена Крыловская Маша, бывшая продавщицей в модной лавке, теперь поступившая горничной в дом Радугиных; упоминается также в мадам Каре, хозяйка модной лавки из комедии Крылова.

«Пустодомство» Радугиных доводит их до полного разорения. Спасает их Радимов, который берется уплатить их долги, с условием, что они откажутся от своих заблуждений.

По следам Шаховского шел М. Н. Загоскин. В четырехактной комедии «Богатонов в деревне, или сюрприз самому себе» (1821), являющейся продолжением первой комедии о Богатонове, он выставил своего героя таким же реформатором, как и князь Радугин из «Пустодомов» Шаховского, но с одной разницей: реформы Богатонова имеют не экономический, а политический характер. Они представляют собой явную пародию на конституционные и освободительные планы «либералистов». Богатонов устраивает у себя в деревне крестьянское самоуправление, вроде парламента. Он хвастает перед своим приятелем Мирославским: «Ну, отгадаешь ли, кто у меня управляет деревнею? Небось скажешь бурмистр, староста, десятские. Нет, любезный, депутаты».

Мирославский. Депутаты!

Богатонов. Да, мой друг: я теперь ни во что не мешаюсь; а если сделается какая экстра, то мои депутаты сойдутся в сборную избу, да и начнут между собой толковать — ну, вот ни дать ни взять, как в парламенте. Чему ж ты смеешься?

Мирославский. Ах, ты чудак, чудак. Да ведь деревня-то твоя не государство, — ты мог бы ею и сам управлять.

Богатонов. Нет, любезный, я хочу, чтоб мои крестьяне сами собою управляли.

Богатонов не сам выдумал эту реформу. Ее присоветовал ему сосед князь Фольгин, поклонник «философии» и «просвещения», много лет проживший во Франции, побывавший и в Америке и в других странах.1

Далее изображаются в комическом свете результаты конституционного порядка. Богатонов завел у себя пушки для пальбы в торжественных случаях. От выстрела случился пожар, а депутаты, как докладывает дворецкий Прохорыч, «собрались в избе и так спорят, что и боже упаси».

Богатонов. Да о чем же они окаянные спорят?

Прохорыч. Одни говорят, что надобно на пожар трубу отправить, другие

- 301 -

стоят на том, что должно послать туда баб с ведрами; так прислали меня спросить, как прикажете.

Богатонов. Ах, разбойники! Они спорят, а гумно-то меж тем горит!

Прохорыч. Горит, сударь.

Богатонов выходит из себя и приказывает гнать депутатов на пожар: «Гони их всех дубиной из сборной избы». Присутствующий при этом князь недоволен: он находит, что Богатонов поступил «самопроизвольно».

Богатонов. Да, помилуй, князь!

Князь. Воля твоя, мой друг, это деспотизм!

Богатонов (с сердцем). Деспотизм! Деспотизм! Эх, братец!.. Да что в самом деле! Ведь гумно-то горит не твое, а мое.1

Против «философии» направлены и две другие комедии Загоскина начала 20-х годов: трехактная комедия «Добрый малый» (1820) и одноактная комедия-водевиль «Деревенский философ» (1823). Здесь, впрочем, сатира попрежнему не выходит за пределы чисто моральных задач. «Философы» здесь только плуты и шарлатаны, а не либералы.

Шаховской и вслед за ним Загоскин культивировали сатирическую комедию — злободневную, полемически-заостренную, с колкими намеками и портретными персонажами. Сатира в их комедиях, однако, не только не затрагивала существующего порядка, но наоборот, нападала на то, что противоречило ему, являлось новшеством, исключением. Вопросу о задачах комедии посвящено «Предисловие» Шаховского к «Полубарским затеям», напечатанное в «Сыне отечества» 1820 г. (№ 13) и имеющее характер декларации. Содействие «общественному благу» выставляется здесь главной обязанностью комического писателя. Но это «общественное благо» понимается в охранительном смысле и отожествляется с целями «мудрого правительства», а в число явлений, подлежащих осмеянию пред лицом «народного судилища», каким в глазах Шаховского является театр, включаются также и «безрассудные нововведения».

Прозвание «новейшего Аристофана», присвоенное Шаховскому еще в 1815 г., по поводу «Липецких вод» («Письмо к новейшему Аристофану» арзамасца Д. В. Дашкова в «Сыне отечества», 1815), служило указанием на реакционное направление его сатиры. Шаховской охотно принимал это прозвание в том самом смысле, какой придавали ему «либералисты». В позднейшей своей комедии «Аристофан» (1825) Шаховской изображает знаменитого комедиографа защитником патриархальных аристократических устоев и врагом демагога Клеона, который, как говорится в предисловии, «крикливым голосом, сильною грудью, лестью народу и клеветою на знаменитых граждан согнал с афинской площади благоразумие и справедливость» и добился власти «крамолою черни». Комедия, в которой под именем Аристофана изображался сам автор, кончается победой беспощадного обличителя неправды «над всеми происками врагов».

Его соратник Загоскин в своих теоретических высказываниях категорически отвергал обличительную, имеющую серьезный общественный смысл сатиру в комедии. В своем «Северном наблюдателе», издававшемся в течение 1817 г. и специально посвященном театру (преимущественно комедии), он доказывал (вслед за Лагарпом), что комедия «должна не только исправлять нравы, преследовать порок, но также забавлять и

- 302 -

смешить своих зрителей».1 За этой безобидной формулой скрывалось отрицание сатиры, направленной на серьезные общественные недостатки. Преследовать насмешкой, с точки зрения Загоскина, дозволялось в сущности только то, что противоречило установленным понятиям и традиционному укладу жизни, а не то, что являлось типичным для всего существующего строя. На этом основании Загоскин отрицал «Ябеду» Капниста, в которой видел не комедию, а сатиру: «Пьеса, в которой действующие лица возбуждают к себе презрение и только изредка заставляют смеяться, может быть прекрасною сатирою, но никогда не будет хорошей комедией».

Сочувственное изображение крестьян (в особенности у Шаховского) и обличение столичной знати заключали в себе, однако, и некоторые прогрессивные элементы. Сатира на знатных и богатых иногда приобретала характер защиты бедных и угнетенных и становилась, таким образом, проповедью гуманности. Вместе с тем, мимоходом затрагивались и серьезные общественные пороки: корыстолюбие, карьеризм, взятки, домашний деспотизм.

В одноактной комедии Загоскина (в стихах) «Урок холостым, или наследники» (1822) выведены столичные жители, чета Звонкиных и Турусин. Они ждут с нетерпением богатого наследства от своего дяди Здравосудова, деревенского помещика. У Звонкиных живет бедная родственница Лиза, в которую влюблен их сын Любим. Но ее хотят выдать замуж за старика Турусина. Звонкина негодует, застав сына с Лизой, и обрушивается на нее с упреком:

Лиза

Ах, тетушка!

Звонкина

Ну, да! Я знаю и сама,

Что как-то мы родня по дядюшке Пламене,

Что тетка я тебе в двенадцатом колене,

И что из милости даю лишь уголок.Лиза

Конечно я бедна, но бедность не порок.

Звонкина

А что ж, сударыня, чай, скажешь — добродетель.

Покойный твой отец, всемирный благодетель —

А нищий сам, как ты, точь в точь же рассуждал,

Престрогий был судья и взяток он не брал.

Тот домик выстроил, другой скупил деревню,

А он прямехенько попал бы в богадельню.Любим

Честнейший человек!

Звонкина

Скажи, сударь, гордец!

Хотел быть всех умней. Что ж вышло, наконец?

Да что и говорить! Он был совсем без правил.

Служил в палате век, а дочь с сумой оставил.Любим

Все так, однако ж он...

- 303 -

Звонкина

Ну, полно врать, — молчи!

Пошли ко мне отца, а ты достань ключи

От сахару — они в столе; — отдай их Дуньке;

Да у меня смотри! прошу ходить по струнке.

Ступай!Пьеса заканчивается неожиданным приездом дядюшки Здравосудова, который устраивает женитьбу Любима на Лизе и закрепляет за Лизой все свое имение.

Комедии Шаховского и Загоскина не были вполне оригинальны — в основе они имели большею частью французский источник. Однако в них была самостоятельная реально-бытовая окраска. Загоскин в 1817 г. выставлял принцип: «творить подражая». Он писал в «Северном наблюдателе» по поводу своей комедии «Богатонов, или провинциал в столице», заимствованной из мольеровского «Мещанина во дворянстве»: «Подражание умному, хорошему в иноземном есть приобретение к пользе отечества». Шаховской и Загоскин в своих комедиях собирали тот материал бытовых наблюдений, который потом отчасти вошел в «Горе от ума».

3

Другой характер имела короткая стихотворная комедия светского или «благородного», как тогда говорили, жанра. Первым образцом этого жанра была комедия Грибоедова «Молодые супруги» (1815), переведенная с французского (Creuzé de Lesser, «Le secret du ménage», 1809). Далее следовали «Притворная неверность» Грибоедова и Жандра (1818; Barthe, «Les fausses infidélités», 1768) и комедии Н. И. Хмельницкого (1789—1846), также представлявшие собой перевод с французского: «Говорун» (1817; Boissy, «Le babillard», 1725) и «Воздушные замки» (1818; Collin d’Harleville, «Les châteaux en Espagne», 1789). К тому же светскому жанру относятся и позднейшие комедии Хмельницкого — «Нерешительный» (1819; Destouches, «L’irrésolu»), «Светский случай» (1826), «Взаимные испытания» (1829; Forgeot, «Les épreuves», 1785) и др.

Содержание всех этих комедий (в большинстве одноактных) не выходит за пределы легких светских отношений, имеющих чисто личный характер. Действующих лиц немного и расположены они симметрично (муж, жена, друг; герой, героиня, слуга и горничная; две сестры, два любовника и т. д.). Катенин сравнивал этого рода комедии с «партией в вист». Никто из действующих лиц не вызывает резкого морального осуждения. Сатира совершенно отсутствует. Высмеиваются не пороки, а безобидные слабости. Интрига строится на странностях характера или каком-нибудь забавном недоразумении — «светском случае».

В «Молодых супругах» трое действующих лиц: Арист, Эльмира и их друг Сафир. Арист скучает со своей верной женой, потому что она чуждается света. Сафир берется исправить Ариста. Он принимает вид влюбленного в Эльмиру. Эльмира играет роль светской кокетки и возбуждает ревность Ариста. Хитрость открывается, и Арист обещает бросить все «вертопрашества» и «суетности».

Та же интрига и в «Притворной неверности». Здесь пятеро действующих лиц, расположенных симметрично: две сестры, Эледина и Лиза, два любовника, «холодный» Ленский и «ревнивый» Рославлев, и светский фат, хвастающий своими любовными победами, князь Блесткин. Эледина и Лиза задумали наказать своих любовников — Ленского за его

- 304 -

холодность, Рославлева за ревность. Обе пишут любовные письма князю Блесткину, зная, что тот их покажет Ленскому и Рославлеву. Недоразумение разъясняется. Эледина выходит замуж за Ленского, Лиза за Рославлева, а князь Блесткин остается в дураках.

«Говорун» — комедия характера. Герой, граф Звонов, болтает без умолку, спорит с дамами, такими же говорливыми, как он, и таким образом упускает невесту и предложенное ему выгодное место.1

«Воздушные замки» тоже комедия характера. Мичман Альнаскаров и его слуга Виктор мечты принимают за действительность. Барин видит себя в мечтах великим человеком, командиром флота, президентом открытой им заокеанской республики. Слуга воображает, что выиграл сто тысяч в лотерею, сделался чиновником, купцом и обзавелся семейством. Альнаскаров мчится в Петербург, чтобы поспеть к отплытию фрегата. По дороге ломается коляска, и он заезжает к молодой вдове Аглаевой, которая ждет рекомендованного дядей жениха, графа Лестова. Она ласково встречает Альнаскарова, принимая его за будущего жениха, которого лично еще не знает. Альнаскаров влюбляется в Аглаеву, Виктор — в ее горничную Сашу. Оба мечтают о будущем счастье. Но недоразумение разъясняется. Аглаева холодно прощается с простым мичманом, которого по ошибке приняла за графа; Саша насмешливо откланивается Виктору. В довершение всего барин узнает, что фрегат, которым он хотел командовать, давно отплыл, а слуга — что лотерея, в которую он думал выиграть сто тысяч, давно разыграна.

В то время как Шаховской и Загоскин, высмеивая в своих комедиях все новое, выражали охранительные стремления консервативных слоев дворянства, авторы «благородных» комедий ориентировались на вкус европеизированного столичного дворянского круга. Во французских комедиях салонного типа, которые они переводили и переделывали, при всем ничтожестве содержания, сказывались свободные понятия века просвещения, отсутствовала традиционная мораль. Человек изображался здесь независимым от традиционных взглядов и привычек и потому свободным в своих чувствах и поступках. Ум, находчивость, острота выставлялись здесь единственным мерилом его достоинства. Типичными образцами французского салонного жанра были комедии Буасси, Барта, Коллена-д’Арлевилля, Крёзе-де-Лессера и др. Этот жанр развивался вне мольеровских традиций. Соблюдение стройного плана, обработка языка, придание стихотворному диалогу легкости и гибкости непринужденной светской беседы — вот формальные задачи, на которых сосредоточивались усилия русских авторов «благородных» комедий.

Комедию легкого, «благородного» стиля, написанную языком светского общества, усиленно пропагандировала театральная критика «Сына отечества». «Перевести комедию гораздо труднее, чем трагедию» — говорилось в одной статье, — «ибо для слога последней можем мы найти образцы в книгах, а для первой должны искать их в обществах, где русский язык не слышен». То же повторялось и в другой статье: «Слог общественного благородного обращения у нас имеет еще мало примеров». Комедии Шаховского и особенно Загоскина подвергались систематическим нападкам в «Сыне отечества» с точки зрения «чистоты» и «благородства» языка и «правильности» построения. Полемика между обеими партиями достигла крайнего ожесточения в 1817 г., когда Загоскин в целях самозащиты основал собственный журнал «Северный наблюдатель». Против Загоскина в «Сыне отечества» выступал строгий пурист В. И.

- 305 -

Соц под именем Ювенала Прямосудова. Он выписывал из комедий Загоскина примеры «варварского слога», причем, в числе нескладных оборотов, приводил и просто житейски-бытовые выражения, казавшиеся ему вульгарными: сломил себе шею, издохну, дурацкая харя и т. п. В 1818 г. рецензент «Сына отечества» в отзыве о «Своей семье» (коллективной пьесе Шаховского, Грибоедова и Хмельницкого), выделив особо сцены, написанные Хмельницким, резко критиковал «слог» тех частей, автором которых был Шаховской. Его шокировали такие выражения, как брякнет, срежет голову, будет гонка и т. п. Он спрашивал: «Натуральное всегда ли бывает благородно, и выражения, приличные в конюшне гусарского полку, могут ли быть пристойны перед просвещенною публикой?» В 1819 г. в «Сыне отечества» появился присланный из Петергофа Александром Бестужевым разбор «Липецких вод» (по поводу вышедшего тогда второго издания). Бестужев оценивал комедию Шаховского не в плане салонных «приличий», а с точки зрения конструкции и стихотворного языка.

Н. И. Хмельницкий.

Акварель П. Соколова.

Успех «Притворной неверности» Грибоедова и Жандра (1818) и «Воздушных замков» Хмельницкого (1818) утвердил победу «благородной» комедии на сцене. В рецензии на «Притворную неверность» «Сын отечества» приветствовал переводчиков, как победителей. «Смело можем рекомендовать перевод сей любителям поэзии, — писал рецензент. — Он

- 306 -

очень хорош: свободен, чист, благороден, приятен. Известно, сколь трудно переводить с разговорного французского на книжный русский. Тем более чести победителям! Читая „Притворную неверность“, забываешь, что это перевод».

В 1818 г. оба течения сближаются. Появившаяся в этом году одноактная комедия Шаховского в вольных стихах «Не любо не слушай, а лгать не мешай» примыкает по своему жанру к «благородным» комедиям. Это такая же комедия характера, как и «Говорун». В центре один персонаж, враль Зарницкин. К комической демонстрации его вранья и сводится все содержание комедии. Действующих лиц всего шесть. Впервые применен здесь в комедии вольный размер (т. е. разностопный ямб, который употреблялся прежде только в шутливых поэмах и в баснях). Это был первый и единственный опыт подобного размера до «Горя от ума».

К жанру «благородных» комедий принадлежит и одноактная комедия Шаховского «Какаду» (1820), представляющая собой как бы эпилог «Липецких вод». Шаховской возвращается к своим прежним героям — графу Ольгину и графине Лелевой. Здесь они изображены смирившимися и «остепенившимися». «Ветреники» и «кокетки» вывелись уже из моды. Теперь на первом плане «философы», политики, реформаторы. Граф Ольгин жалуется Лелевой:

Любезность, острота так вывелись в наш век,

Что сделался смешным забавный человек...

.................

Того ж, кто всех смешит, считают эгоистом.Граф и графиня удалились от света. Он завел свою библиотеку и читает «классиков», «которые уму дают способности»;1 она тоже пробует приняться за книги. Нечаянный случай наводит на мысль о том, чтобы пожениться: тетка-княжна, интересуясь какаду, зашла в кабинет графини и, вместо какаду, нашла графа. Свадьба должна оправдать графа и графиню в глазах света. Смирившиеся «ветреник» и «кокетка» скрепляют свою давнюю дружбу супружеским союзом.

В 1818 г. Шаховской, вследствие столкновений с директором театров князем Тюфякиным, отказывается от звания члена управления по репертуарной части и перестает быть театральным диктатором. Его «чердак» в районе Екатерингофского проспекта делается местом встреч актеров и литераторов, причастных к театру. Здесь бывают Н. И. Хмельницкий, А. С. Грибоедов, Я. Н. Толстой, Д. Н. Барков, Никита Всеволожский. Сюда же Катенин в 1818 г. привозит и Пушкина. Среди театралов организовавшейся вскоре после того Зеленой лампы устанавливается дружелюбное отношение к Шаховскому. Некоторые из членов Зеленой лампы являются гостями его «чердака» (Всеволожский, Барков, Пушкин). Вместе с тем и «Сын отечества» смягчает тон по адресу Шаховского, хотя окончательно еще не сдается. Среди представителей победившего направления возникает раскол. На страницах «Сына отечества» разгорается полемика между

- 307 -

Д. Н. Барковым и В. И. Соцем, который, укрывшись под буквой «Ъ», в рецензии о «Не любо не слушай», между прочим, указывает на вульгарный язык Шаховского: «Некоторые переводчики и сочинители комедий в стихах дошли теперь до такого совершенства, что трудно различить версификацию их с обыкновенной прозою... Не думаю, однако же, чтоб шкворни, ваги, дышла, составляющие прозаический язык каретников и кучеров, много придали красоты и самым вольным стихам». Выпад против опального в данный момент Шаховского, а также крайний пуризм Соца, характерный для всего высшего бюрократического круга вообще и, в частности, лично для него как цензора, вызвали горячую отповедь Баркова. Соц принимал «благородную» комедию как комедию для знати. Для Баркова, как и для всех членов Зеленой лампы, это была комедия, проникнутая духом просвещенного либерализма и враждебная патриархально-реакционной среде. Финалом этой междоусобной распри является сохранившаяся в бумагах Зеленой лампы эпиграмма Баркова «Приговор букве Ъ»: «Ер, буква подлая, служащая хвостом, в журнале завладеть изволила листом» и пр.

По поводу «Пустодомов» Шаховского разгорелась новая полемика о комедии. В декабре 1819 г. в «Сыне отечества» выступил против всей русской комедии в целом некий Вл. Кл-нов. Называя русскую комедию «нескладным, юродивым зрелищем», он противопоставлял ей французскую комедию, только что заведенную директором театров кн. Тюфякиным. Во избежание обвинений в отсутствии патриотизма, автор статьи с первых строк заявлял, что он инвалид, лишившийся правой руки «на бородинском поле» и левого глаза «на высоте Монмартра», и поэтому имеет право на беспристрастное суждение. Русских комических актеров он упрекал в однообразии и безжизненности. Вместе с тем, он нападал и на репертуар комедий, но, говоря о комедиях вообще, направлял главный удар, повидимому, на Шаховского. «Что за комедии! — писал он. — Что в них за стихи! Что за проза! Тупые, или лучше сказать, частым употреблением притуплённые остроты, площадные шутки, бесхарактерные характеры, давно известные, можно сказать, древние интриги, составляют их существо и свойство». Зато автор не скупится на похвалы французскому спектаклю, виденному им на Большом театре и доставившему ему «неизъяснимое удовольствие» своим истинным «изяществом». Французские актеры в комических ролях, как он говорит, «не забываются до грубости», а комедии, представляемые ими, «восхищают» своим «нравственным содержанием» и «привлекательностью» (т. е. салонной галантностью) слога. Русская комедия отталкивает автора своим «грубым» реализмом, между тем как французская привлекает великосветским «изяществом» тона и благонамеренностью морали. Позиция маскированного инвалида, хулителя русской комедии и поклонника французской, оказывается, таким образом, совпадающей с позицией крайнего пуриста В. И. Соца. По всей вероятности, это и был Соц. Выступление Вл. Кл-нова, задевавшее Шаховского, прозвучало обидой для всего русского театра и затронуло патриотические чувства. Оно вызвало поэтому поток негодующих возражений. Отвечая своим оппонентам, ряженый инвалид приоткрыл свои карты. Он выделил из всего репертуара «Притворную неверность», «Воздушные замки» и «Говоруна» (т. е. комедии «благородного» жанра), подчеркивая этим самым, что имел в виду одного Шаховского.

Откликом на выходку ряженого инвалида явились «Мои замечания об русском театре» Пушкина. В начале статьи указан повод, по которому она написана: «Ужели... необходимо для любителя французских актеров и ненавистника русского театра прикинуться кривым и безруким инвалидом, как будто потерянный глаз и оторванная рука дают полное право

- 308 -

и криво судить, и не уметь писать по-русски?». Сделав обзор трагедии, Пушкин предполагал перейти к комедии. Но статья прервалась на фразе: «Но оставим неблагодарное поле трагедии и приступим к разбору комических талантов». Высказаться о комедии Пушкин не успел, но последняя фраза заключает в себе намек на то, что в дальнейшем должно было следовать противопоставление «неблагодарного поля» трагедии успехам в области комедии.

Интерес Пушкина к комедийному жанру проявился и в начатой Пушкиным в Кишиневе комедии об игроке (1821). Комедия эта являлась попыткой разрешить поставленную театральными спорами 1815—1820 гг. проблему комедии нового типа. Пушкин примыкал к числу сторонников «благородного» жанра. Его излюбленным автором был Хмельницкий. При этом, однако, Пушкин ценил в комедиях Шаховского их реалистическую тенденцию, и набросок его комедии об игроке представляет собой попытку объединить оба комедийные жанра. Светскую комедию он строит на материале реально-бытовых наблюдений и придает ей злободневную сатирическую остроту. Четкость плана, «благородство» стиля, стремление придать александрийскому стиху разговорную легкость — все это идет от светской комедии. В то же время действие выводится из узких рамок условного «света», захватывая и крепостного дядьку (Величкин) и мир шулеров (Рамазанов, Боченков). Таким образом, условная форма светской комедии заполняется, как у Грибоедова в «Горе от ума», реально-бытовым содержанием, интрига приобретает социально-заостренный характер (игрок Сосницкий, светский либерал, проигрывает в карты своего старого дядьку).

4

Одним из главных комедийных героев к началу 20-х годов становится тот модный «умник», который слегка намечен был Шаховским еще в «Липецких водах» в лице графа Ольгина. С 1817 г. он служит предметом и журнальной сатиры, причем характеристика его вариируется: иногда это «насмешник», иногда «злой» и т. д. В портретах этого модного «умника» без труда узнаются черты то Чацкого, то Онегина. Вот, например, «Наставление сыну, вступающему в свет» (Сын отечества, 1817, № 20): «Не имей уважения ни к летам, ни к заслугам, ни к чинам, ни к достоинствам... Старайся всеми поступками доказать, что ты презираешь [общество]... Ко всему изъявляй холодное равнодушие... Старайся доказать, что люди, прежде жившие, ничего не стоили... Во все собрания вози с собой рассеяние, скуку, в театре зевай» (ср. Онегина).

Подобных зарисовок модного молодого человека много в «Русском пустыннике» Загоскина, выходившем в 1817 г. в качестве приложения к «Северному наблюдателю» (заглавие «Русский пустынник» было подражанием «Пустыннику» Жуи). Проблема «ума» является одним из основных мотивов сатиры Загоскина. В «Словаре светского человека», составленном Миленовым, «светским человеком и философом, наблюдателем и вертопрахом», «ум» в светском понимании определяется, как «свойство души, совершенно противоположное здравому смыслу». «Едкость» характеризуется здесь, как «единственный способ показывать остроту своего ума, живучи в нынешнем большом свете...» Все эти портреты, очерки и зарисовки указывают в общем на тот бытовой материал, из которого создались впоследствии образы Онегина и Чацкого.

Тема скороспелого «философа», «преученого и преумного молодого человека», «вертопраха» и либерала с 1817 г. становится злободневной и трактуется с различных точек зрения. Позднее, в 1822 г., Орест Сомов

- 309 -

посвятил целую статью вопросу об «уме», где говорится о молодых «умниках» с «беглым разговором», «каламбурами», «едкими шутками на чужой счет», «дерзостью и самонадеянностью», причем приводится разграничение между настоящим «умом» и «умствованием».

Эта тема переходит и на сцену. В 1819 г. появляется комедия Загоскина «Добрый малый»; в 1821 г. — комедия П. А. Катенина «Сплетни». Обе пьесы имеют один общий источник — комедию Грессе «Le méchant» (1747), которая приобретает теперь особую злободневность. Герой Грессе Клеон у Загоскина назван Вельским, у Катенина — Зельским.

Комедийный мотив «умника», противостоящего обществу, имел свою историю еще во Франции, начиная с «Мизантропа» Мольера. Мольеровская комедия была построена двусмысленно, так что Альсест воспринимался отчасти в комическом плане, как честный чудак, который, по определению Вольтера, «доводит свою добродетель до смешного» («Sommaire du Misanthrope», 1739). Истинным воплощением мудрости, настоящей положительной фигурой в комедии считался в течение всего XVIII в. Филент. Это дало повод Руссо в письме к Даламберу (1758) о театре упрекать Мольера в том, что он в лице Альсеста хотел высмеять добродетель, выставив в качестве образца для подражания «негодяя» («fripon») Филента.1 Драматург-якобинец Фабр д’Эглантин переистолковал Мольера в своей комедии «Le Philinte de Molière ou la suite du Misanthrope» (1790): здесь он разоблачил эгоизм Филента и снял всякий налет комизма с Альсеста, представив его самоотверженным борцом за справедливость.

Истолкование Альсеста, как полукомического персонажа, общепринятое во Франции, было усвоено и в России. Альсест в переводе Ф. Ф. Кокошкина («Мизантроп», 1816) фигурировал под комедийным именем «Крутона». Только в 1820 г. в предисловии к «Полубарским затеям» Шаховской — да и то очень нерешительно — выразил сомнение в правильности традиционных оценок мольеровского героя. «Мольер, — пишет он, — чтобы не раздразнить гусей, должен был прибегнуть к хитрости. И, пользуясь насмешливым прозвищем, которое тогдашние модные общества давали слишком честным и нравственным людям, вывел на сцену так называемого мизантропа и заставил его смешить резкою добродетелью тех самых, чьи пороки предавал осмеянию. Но стесненное искусство не может явиться во всей полноте своей, и творение необходимо должно потерпеть, когда творец вынужден приноравливаться к обстоятельствам. Мизантроп казался и кажется еще холодным в представлении — не оттого ли что в нем должно угадывать мысли автора?»

В связи с «Мизантропом» Мольера находилась и комедия Грессе «Le méchant», написанная в эпоху начинавшейся реакции против просветительной философии. «Мизантроп», декламирующий против общества, был превращен Грессе в «злого», который преимуществами своего ума пользуется для плутовства и интриг. Сделав Клеона «злым», «плутом» и «интриганом», он в то же время заставил его критиковать общество с просветительской точки зрения. Лагарп в своем «Лицее» (1800) трактовал поэтому Клеона, как предшественника якобинцев.

Смежные темы «мизантропа», «умника» и «злого» в их французской интерпретации по-своему обрабатывались каждым из русских авторов, соответственно их идейным позициям. Загоскин сильно снижает грессетовского Клеона, подчеркивая в своем Вельском черты «злого». Вельский, которого все считают «добрым малым», на самом деле интриган, обманщик,

- 310 -

профессиональный шулер. Через подставное лицо он обыгрывает в карты честного Рославлева и с помощью клеветы ссорит его с невестой. По характеристике помещика Стародубова, «приезжего из Рязани», это «злоязычник», для которого нет ничего святого, бесчестный, подлый насмешник. Единственный закон для Вельского — это его собственный интерес. Он поклонник «системы Эпикура». Его правило: «Наслаждайся жизнью — и все тут». Однако, Вельский умеет пустить пыль в глаза окружающим и приобретает славу «умницы»: «Что за познания! что за острота! какой умница!»

Катенин выделяет в своем Зельском черты «ума» и резко подчеркивает его преимущество в этом отношении над окружающими (добрым Лидиным, легковерной Настенькой, глупой Крашневой, наивным Варягиным). Этим оправдываются отчасти «злые» поступки Зельского, его «едкие» тирады против Москвы, вроде следующей:

Мне Москва до смерти надоела.

Что ж в ней оставлю я? Большой наш модный свет...

Все взапуски кричат, что просветился век,

Что слишком все умны; а ум с дня на день реже;

Дурак на дураке! невежа на невеже!..

Все гонятся — зачем? Спроси, не знают сами;

Кто в случае, бранят; а бредят орденами;

Друг друга хвалят все, да веры как-то нет;

Все в славе — а за что? Вряд сыщется ответ;

Сорят на пустяки, на дело очень скупы,

И если два умны, так верно двадцать глупы...

Божусь, по мне в сто раз умнее человек,

Который свой живет в деревне целый век,

Не связан мнением, во всех поступках волен,

Ни в ком не ищет и чем бог послал доволен,

Чем весь блестящий круг московских богачей,

Запутанных в долгах, усталых от связей.Катенин сохраняет всю интригу Грессе. Зельский (Клеон у Грессе) ухаживает одновременно за Настенькой (Хлоя) и ее теткой Крашневой (Флориза), не зная, кто из них богаче. Путем подметных писем он ссорит Настеньку с Лидиным (Валер у Грессе), которого она любит с детства, и восстанавливает Варягина, ее отца (Жеронт), против Лидина. В то же время он порочит Настеньку в глазах Лидина и побуждает его отказаться самому от брака с ней. Стараниями горничной Аннушки (Лизетт у Грессе) все его интриги разрушаются. Настенька возвращается к Лидину, а Зельского изгоняют. Катенин остается, таким образом, на почве традиции: «умник» у него попрежнему «злой». Грибоедов первый произвел радикальную перестановку в традиционном сюжете, аналогичную той, которую произвел Фабр д’Эглантин. Он решительно стал на сторону «ума»: «злым», «гордецом» и «насмешником» кажется Чацкий только Софье и всему фамусовскому кругу.

В русском комедийном репертуаре господствовали переводы и переделки с французского. Не были оригинальны и комедии Шаховского и Загоскина: в основе большей части их был французский источник. Жалобы на засилье переводных французских пьес и на отсутствие оригинальных комедий не прекращались с 1815 г. Вопрос о создании русской оригинальной комедии обсуждался в кругах Зеленой лампы, причем мечты о «самобытной» комедии принимали здесь ясно выраженный декабристский оттенок. Неизвестный автор из числа членов Зеленой лампы (по всей

- 311 -

вероятности, А. Д. Улыбышев, член Союза благоденствия), рисуя в шутливой форме «сна» картины будущего, связывал появление «хорошей», «самобытной» комедии со вступлением России в семью «свободных народов». Гражданин будущего рисует такого рода утопию: «Великие события, разбив наши оковы, вознесли нас на первое место среди народов Европы и оживили почти угасшую искру нашего народного гения. Нравы, принимая черты, отличающие свободные народы, породили у нас хорошую комедию, комедию самобытную. Наша печать не занимается более увеличением бесполезного количества этих переводов французских пьес, устаревших даже у того народа, для которого они были сочинены». Комедия, о которой здесь говорится, явно — комедия декабристская, какой позже явилось «Горе от ума».

Форма и свободный дух «Горя от ума» подготовлялись «благородной» комедией. Сатирически-бытовой материал наблюдений накапливался в «колких» комедиях Шаховского и журнальных очерках Загоскина. Комедия Грибоедова подвела итоги всему развитию комедии в течение первой четверти XIX в.

Будущие мотивы «Горя от ума» затрагиваются особенно часто у Шаховского. Князь Радугин из «Пустодомов» плохо управляет имением, читает книги, воображает себя умнее всех. Все, что говорится Радимовым и другими о Радугине, повторяется потом по адресу Чацкого и других представителей нового века, вроде брата Скалозуба: «именьем, брат, не управляй оплошно», «чин следовал ему, он службу вдруг оставил — в деревню, книги стал читать», «послушать, так его мизинец умнее всех и даже князь Петра» и пр.

Старая графиня в «Пустодомах» перечисляет свои дела:

Сегодня, помнится, Хопрова именины,

У Лидиной сговор, у Фрындина крестины,

Обед у Блескиной...В таком же роде и записи, которые диктует Фамусов Петрушке.

Та же графиня сердится на горничную за то, что она осмеливается возражать:

Боже мой! И эта рассуждает!

...............

Что делать, век такой: от мала до велика

Все лезут в умницы...Фамусов кричит на Лизу:

Молчать!

Ужасный век! Не знаешь, что начать!

Все умудрились не по летам.Наконец, и самая тема «ума» — правда, в противоположной трактовке — еще до Грибоедова являлась одной из центральных комедийных тем. «Сплетни» Катенина были промежуточным звеном между «Злым» Грессе и «Горем от ума». Катенин строил комедию почти целиком на интриге Грессе; Грибоедов далеко уходит от Грессе, сохраняя только отдельные мотивы и положения. Но общий источник обнаруживается в некоторых совпадениях у Грибоедова с Катениным. Лидина с Настенькой у Катенина, как и Чацкого с Софьей, связывает детская дружба; то же у Грессе: Валер и Хлоя росли вместе. Варягин, отец Настеньки, знает Лидина с детства, как и Фамусов Чацкого; у Грессе Жеронт, отец Хлои, является воспитателем Валера. «Злые» выпады Чацкого против Москвы

- 312 -

восходят к тирадам «злых» героев Катенина и Грессе. Но при этом на Чацкого переносится ситуация «добрых» героев — Лидина и Валера. Отсюда сходство некоторых диалогов Чацкого с Софьей и Лидина с Настенькой. Искренний лирический тон Чацкого в объяснениях с Софьей и ее холодные реплики напоминают аналогичные диалоги Катенина.

Лидин

Скажите искренно, мы с детства вместе жили:

Неужли никогда меня вы не любили?..

Об свадьбе, вспомните, бывало сколько раз

Гадали вместе мы.Настенька

Тогда мы были дети.1

Лидин

Да, только детские воспоминанья эти,

Должны бы вам, как мне, дороже быть всего.«Горе от ума» до 1833 г. не было опубликовано и не было поставлено на сцене. После 1825 г. театр вообще отходит от литературы, а вместе с тем падает и значение комедии, которая становится только безобидной забавой и окончательно вытесняется водевилем. Самым способным из ранних водевилистов был А. И. Писарев (1803—1828). Он дебютировал в 1823 г. комедией «Лукавин» (переделка «Школы злословия» Шеридана), а с 1824 г. перешел к водевилям, содержание которых заимствовал из Скриба, Фавара и др.: «Поездка в Кронштадт» (1824); «Учитель и ученик, или в чужом пиру похмелье» (1824); «Забава калифа, или шутки в одни сутки» (1825); «Волшебный нос, или талисман и финики» (1825); «Хлопотун, или дело мастера боится» (1825) и др. Забаву Писарев считал единственной задачей комических представлений и с этой точки зрения демонстративно заявлял свое неуважение к Грибоедову. Отвечая на отрицательные отзывы Полевого в «Московском телеграфе» о его пьесах, он писал: «Г. Грибоедову я не стану подражать в слоге потому, что нашел лучшие образцы» (брошюра «Анти-телеграф», 1826). Выпад против грибоедовского «слога» имел и другой, скрытый смысл: это был намек на политическое содержание грибоедовской комедии.

СноскиСноски к стр. 296

1 Delanoue. La coquette corrigée, 1756.

2 Ср. слова Фамусова о Чацком:

Не служит, то есть в том он пользы не находит,

Но захоти, так был бы деловой.

Жаль, очень жаль — он малый с головой.3 Ср. у Пушкина в «Евгении Онегине»:

Мы все учились понемногу,

Чему-нибудь и как-нибудь... и пр.Сноски к стр. 297

1 Первое представление «Липецких вод» состоялось 20 сентября 1815 г. Роль графа Ольгина исполнял И. И. Сосницкий, в молодости занимавший амплуа светских фатов; роль Пронского — Брянский, игравший героев-резонеров; графиню Лелеву играла Валберхова, горничную Сашу — Асенкова (старшая).

Сноски к стр. 298

1 Пьеса была поставлена вскоре после «Липецких вод», 3 ноября 1815 г., в том же составе: Фольгин — Сосницкий (Ольгин в «Липецких водах»), Изборский — Брянский (Пронскнй — в «Липецких водах»), Зарецкая — Валберхова (Лелева — в «Липецких водах»), Даша — Асенкова (Саша — в «Липецких водах»).

Сноски к стр. 300

1 Ср. тот же мотив помещичьей «конституции» для крепостных крестьян в романе П. Яковлева «Удивительный человек» (1831). Впоследствии он был возобновлен, но уже с противоположных, демократических позиций — в сатире Щедрина («Наша общественная жизнь», 1863, а «Похвала легкомыслию», 1870). Ср. также «Оскудение» Терпигорева (1880).

Сноски к стр. 301

1 Роль Богатонова была одной из самых удачных ролей М. С. Щепкина, исполнявшего ее в обеих пьесах о Богатонове при постановке их в Москве.

Сноски к стр. 302

1 Те же аргументы в пользу сатиры «в улыбательном роде» выставляла в свое время и «Всякая всячина» против Н. И. Новикова.

Сноски к стр. 304

1 Ср. комедию «Пустомеля» В. И. Лукина (1765), переделанную из той же комедии Буасси «Le Babillard».

Сноски к стр. 306

1 Ср. в «Евгении Онегине» (гл. I):

И снова преданный безделью,

Томясь душевной пустотой,

Уселся он с похвальной целью

Себе усвоить ум чужой;

Отрядом книг уставил полку...Сноски к стр. 309

1 «Lettres à d’Alembert sur les spectacles».

Сноски к стр. 312

1 Ср. реплику Софьи при первом свидании с Чацким: «Ребячество!».