235

Крылов

1

В историю русской литературы Крылов вошел как один из любимых народных писателей, замечательный мастер художественного реализма, один из создателей русского литературного языка. Восторженные, проникновенные оценки басен Крылова Пушкиным и Белинским целиком подтвердились длительной проверкой временем — Крылов живет и сейчас в своих баснях, нимало не утерявших первоначальной свежести, выразительности и глубины мысли. Недаром В. И. Ленин часто прибегал к образам крыловских басен в своих речах и публицистических работах.

Признание и слава поздно пришли к Крылову, чтобы тем прочнее за ним укрепиться. В юности бедняк, затем литератор-профессионал, он закалил оружие своей художественной сатиры, совершенствовал его и, наконец, перейдя от прозы и драмы к басням, нашел свой истинный путь.

Иван Андреевич Крылов родился 2 февраля 1769 г. Отец его, Андрей Прохорович, бедный армейский офицер, не имел своих поместий, не обладал влиятельными связями: ему пришлось тринадцать лет провести в солдатах, прежде чем получить первый офицерский чин. Жизнь в столице была ему не по средствам, и он перевелся в провинцию; восстание Пугачева застало его в Яицком городке в рядах усмирителей. «Пугачев скрежетал, — говорит Пушкин в «Истории Пугачева», — он клялся повесить не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом, обречен был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии славный Крылов».

Однако по окончании войны А. П. Крылова забыли, не представили к награде и обошли чином; А. П. Крылов подал в отставку и переехал в Тверь, где поступил в гражданскую службу. Там он и умер в 1778 г., оставив семью в суровой бедности.

Будущему баснописцу шел в то время девятый год. Мальчик-Крылов должен был думать о заработке. Он был «записан» в службу — подканцеляристом в Калязинский нижний земский суд. Через два-три года он уже занял свое место за канцелярским столом.

Отец Крылова не имел образования, хотя и был любителем чтения, мать была почти неграмотной. В наследство сыну остался сундук с книгами — это была первая школа молодого Крылова. Он рано пристрастился к чтению, отвлекаясь за книгой от повседневных забот. Крылов был вхож в дом видного тверского чиновника Львова и даже занимался некоторое время французским языком вместе с его детьми у приглашенного учителя; здесь он получил начатки знания, развитые затем самостоятельным изучением.

236

Провинциальная чиновничья среда должна была удручающе действовать на развитого не по летам подростка. Он ищет других впечатлений, близко знакомится с жизнью народа и жадно присматривается к ней. Сохранился рассказ о том, что Крылов в годы своего пребывния в Твери с особенным удовольствием посещал народные сборища, торговые площади, кулачные бои, по целым часам сиживал на берегу Волги, прислушиваясь к разговорам прачек, присматриваясь к народу, схватывая и впитывая живое русское слово. Он любил затем передавать товарищам запоминавшиеся ему поговорки, случаи, анекдоты. Несомненно, что это общение с народом помогало накоплению его жизненного опыта, обогащало наблюдательность, знакомило с народным языком. В сущности, по своему сословному положению Крылов был гораздо ближе именно к этой среде «простолюдинов», чем к кругу тверского дворянского общества. Дворянство считалось ему по чину отца, оно было выслуженным, а не родовым.

В тверских канцеляриях Крылову рано пришлось увидеть бюрократическую систему в ее неприглядной наготе. Мысли о социальном неравенстве также давно должны были его тревожить.

В 1782 г. четырнадцатилетний Крылов, вместе с матерью и младшим братом Львом, переезжает в Петербург, где в сентябре 1783 г. поступает на службу в Казенную палату. К тому же 1783 г. относится и литературный дебют Крылова — его комическая опера «Кофейница».

2

Первое литературное произведение Крылова, имея множество недостатков, объясняемых незрелостью пера, представляет, однако, немаловажный интерес. Заслуживает внимания, что Крылов дебютирует в жанре комической оперы. Именно этот жанр, в пределах нормативной поэтики классицизма, позволял автору дать резкие черты социальной сатиры и вывести на сцену героев-крестьян, а это, повидимому, и было важно Крылову.

Сюжет «Кофейницы» находит себе параллели в литературе. Фигура негодяя-приказчика, который в своих корыстных целях клевещет на крестьян перед помещиком, стремится разрушить намечающийся счастливый брак молодой крестьянской четы, была уже известна на русской сцене, например, по комической опере Княжнина «Несчастье от кареты». Но Крылов иначе подошел к традиционному сюжету. Ударение перенесено на характеристику бесправного положения крестьян, на изображение произвола и насилия крепостников. Необычная резкость сатирического изображения усиливается колоритным бытовым материалом, наполняющим пьесу. Помещица Новомодова, глупая, суеверная и развратная женщина, выколачивает из своих крестьян оброк за четыре года вперед, продает молодых в рекруты, без счету рассыпает побои. Таково истинное лицо щеголихи и модницы, бредящей Парижем и изъясняющейся светским жаргоном, мастерски переданным еще в журналах Новикова: «Ха! ха! ха! Это было в адамовы веки, жизнь моя, а не нонче: какая подлость девице не знать, что такое муж; это ужасно как мило» («Кофейница», д. II, явл. 3). Сближает Крылова с сатирическими изданиями Новикова и тип кофейницы — гадалки на кофейной гуще, хитрой и ловкой женщины, умело пользующейся суеверием своих богатых клиентов. В «Живописце» была в свое время рассказана история гаданья о пропаже ложки, очень напоминающая ситуацию «Кофейницы». Этот бытовой сюжет разработан и Крыловым, без сомнения, хорошо знавшим текст «Живописца».

237

Крылов подчеркивает, насколько выше по своим моральным качествам по сравнению с представителями помещичьего класса стоят крестьяне — честные, прямые, неиспорченные натуры.

Противопоставление это ясно звучит в словах Анюты:

Да вить я не горожанка,

Чтоб стыда то мне не знать;

А и там ина дворянка

Стыд умеет разбирать.

Образ крестьянской девушки Анюты лишь бегло намечен Крыловым. Несколько позже та же художественная задача была разрешена Радищевым в «Путешествии», где едровская ямщиха (имя ее тоже Анюта), наделенная чертами подлинного благородства и душевной красоты, противостоит пустым и развращенным женщинам дворянского круга.

Развязка «Кофейницы» счастливая, но она не уничтожает антикрепостнического смысла произведения. Четырнадцатилетнему юноше удалось отразить в своей первой комедии немалый запас горьких наблюдений над жизнью крепостного крестьянства. В текст «Кофейницы» с большим тактом вкраплены народные выражения и поговорки.

«Кофейница» была куплена издателем Брейткопфом, но на сцену и в печать не попала. Первый свой литературный гонорар Крылов предпочел взять книгами; сочинения Расина, Мольера и Буало, полученные им от издателя, вызвали его на пробу сил в наиболее ответственном жанре — трагедии.

Первая трагедия Крылова «Клеопатра» до нас не дошла. Автор уничтожил рукопись (раскритикованную таким знатоком театра, как И. А. Дмитревский), но не потерял вкуса к работе. В 1786 г. он написал вторую трагедию «Филомела». С изображением напряженной борьбы человеческих страстей и ужасных злодеяний молодой автор не справился. Несмотря на обилие кровавых событий, в трагедии нет сценического действия; оно теряется в пространных монологах героев. Сюжет «Филомелы» задуман в античном духе: «Филомела» — трагедия тираноборческая, но в трактовке сюжета Крылов отклоняется от обычного в классической трагедии разрешения подобной ситуации. Царю Терею, впавшему в преступление, грозит не только месть обиженных им героев — ему угрожает восстание народа, утратившего уважение к своему монарху. Народ выступает в пьесе (разумеется, за сценой) в качестве носителя самостоятельной силы: он возмущен поведением Терея и поднимается против тирана; он вовсе не является простым оружием в руках борющихся героев и придворных групп.

«Филомела» также не увидела света. Крылов принимается за комедию. В 1786—1788 гг. он пишет комическую оперу «Бешеная семья» и комедии «Сочинитель в прихожей» и «Проказники». Сатирический талант Крылова находит в этих пьесах широкое выражение. Его отличает стремление к резкому гротеску, крайнему преувеличению; комические эффекты грубоваты, комедия зачастую переходит в фарс.

В такой манере Крылов изображает «бешеную семью» — бабушку, мать, сестру и дочку дворянина Сумбура, влюбившихся в молодого офицера и делающих тысячу глупостей.

Крылов нарочито сгущает краски, доводит до абсурда то, что существовало в прикрытой приличиями форме; тем острее выступают в пьесе элементы сатиры, направленной против пороков «модного света». Тема защиты семьи, как крепкого и устойчивого начала против упадка

238

нравственности в дворянском обществе, проходит затем и через прозаические произведения Крылова.

В «Сочинителе в прихожей» карикатурно высмеян бездарный стихотворец Рифмохват — лизоблюд у стола знатных господ; здесь же новым нападкам подверглись щеголихи и модники. Наемные одописцы, унижавшие высокое звание литератора, всегда были ненавистны Крылову, и он не раз выводил их затем в своих журнальных статьях.

С задачей осмеяния дурных литературных нравов связан и замысел комедии «Проказники». С большой уверенностью можно утверждать, что в пьесе под именем поэта Рифмокрада, распутной Тараторы, бездарного поэта Тянислова и других выведены Я. Б. Княжнин, его жена (дочь Сумарокова) и члены его домашнего круга (прототипом Тянислова считают поэта Карабанова).

Поводом для столкновения Крылова с Княжниным послужил, повидимому, пренебрежительный отзыв Княжнина о произведениях Крылова и о его неудачных попытках пройти с ними на сцену. Отзыв Княжнина дошел до Крылова и вызвал его гневный отпор. Он начинает настойчиво преследовать Княжнина, пишет ему издевательское письмо, которое распространяет в рукописи, выводит его в комедии, посвящает нападкам на Княжнина многие страницы своих журналов. За личным конфликтом скрывались, однако, и более глубокие причины. Крылову, демократически настроенному писателю-сатирику, была враждебна умеренно-либеральная позиция Княжнина, представителя официального дворянского искусства, одного из вождей тогдашнего парнаса.

Литературная сатира в «Проказниках» ограничивается, впрочем, довольно общими нападками на бездарность и на литературные плагиаты. На этом построено и комическое разоблачение Рифмокрада перед его простодушным дядей — провинциалом Азбукиным: тот принимает в буквальном смысле обвинения в краже «картин» и «строчек» из Вольтера и Расина («Может быть, эти бедные люди от него по миру пошли»). На первом плане — не литературная сатира, а обличение семейных нравов. «Проказники» написаны в жанре веселых комедий; сюжет строится на перипетиях недоразумений с переодеваниями, неузнаваниями и т. п.; текст комедии пересыпан весьма нескромными двусмысленностями.

Сатира в пьесах Крылова была настолько резка, что они не могли появиться на сцене и застревали в цензуре. В печати они появились в 1793 и 1794 гг. — уже после смерти Княжнина («Российский феатр», XXXIX, XL и XLI).

В личной жизни Крылов ведет себя также смело и вызывающе. За первые годы петербургской жизни Крылов входит в литературно-театральную среду, сближается с И. А. Дмитревским, выполняет ряд поручений театральной дирекции (например переводит оперу «L’infante de Zamora»), отдает для постановки свою оперу «Американцы». Выдвижение Крылова в театре проводил вначале директор его, П. А. Соймонов, руководивший одновременно и Горной экспедицией. В эту экспедицию поступил на службу в мае 1787 г. Крылов, полугодом ранее оставивший свое место в Казенной палате.

Однако через год он расходится с Соймоновым, прекращает с ним всякие отношения и пишет письмо-памфлет на Соймонова с крайне резкими и недвусмысленными выпадами против знатного вельможи. Этот конфликт окончательно закрывает Крылову дорогу в театр. Убедившись в этом, Крылов оставляет драматургию. С 1788 по 1801 г. он нигде не служит и переходит на положение профессионального литератора, издателя журналов и совладельца типографии.

239

3

К сатирической журнальной деятельности Крылов был подготовлен всем своим предшествовавшим развитием. В юности он много раз сталкивался с фактами социальной несправедливости и научился ее ненавидеть. Хорошо зная бюрократический аппарат монархии, он видел в нем огромное зло для страны и не мог с ним мириться. Здоровое национальное чувство делало его особо восприимчивым к распространенному увлечению иностранным воспитанием, иностранными модами. Бунтарский дух толкал его на открытые сатирические выступления против знати и вельмож. С юношеской страстью двадцатилетний Крылов принялся за издание своего первого журнала «Почта духов» (1789).

Сотрудничать в журналах Крылов начал в 1786 г., когда он поместил в довольно бесцветном издании Ф. Туманского «Лекарство от скуки и забот» несколько своих стихотворений и эпиграмм. В 1788—1789 гг. Крылов принимал участие в журнале И. Г. Рахманинова «Утренние часы», где за полной подписью поместил оду «Утро»; там же появились его первые басни (о них см. ниже). Сближение с Рахманиновым имело для Крылова большое значение. Завзятый поклонник Вольтера, переводчик его произведений на русский язык, Рахманинов был человеком радикальных и смелых взглядов. Жизненный опыт, незаурядные знания, литературные вкусы (Вольтер, Мерсье) делали его заметной фигурой в литературных кругах. Закончив издание «Утренних часов», Рахманинов помог Крылову в начатом им издании журнала «Почта духов».

Сатирические еженедельники, бурно расцветшие в России в 1769 г., вскоре окончили свое существование; лучшие из них, как, например, «Трутень», были закрыты под давлением правительства, не удалась и попытка Н. И. Новикова продолжить прежнюю линию в «Живописце» (1772—1773). Однако продолжавшиеся переиздания журналов Новикова и Эмина (допечатка «Трутня» в 1769 и 1770 гг., переиздания «Живописца» в 1773, 1775, 1781 и 1793 гг., «Смеси» в 1771 г., «Адской почты» в 1788 г.) показывают, что интерес к затронутым в журналах темам не ослабел, что книги эти попрежнему читались и распространялись. Тем не менее, новых сатирических изданий долгое время не появлялось; разгром печати, учиненный Потемкиным, и новый режим, возглавленный им после победы монархии над восставшим крестьянством в 1773—1774 гг., не позволяли думать о продолжении сатирической журналистики в прежнем ее виде.

Демократическая мысль в 60-х 70-х годах XVIII в. поднималась уже на значительную высоту. Диссертация Дмитрия Аничкова «Рассуждение из натуральной богословии о начале и происшествии натурального богопочитания» (1769) замечательна своим последовательным атеизмом. Профессор-юрист Семен Десницкий был учеником Адама Смита. Яков Козельский выступал с пропагандой идей сочувствия демократии, республике, осуждал тиранию власти и оправдывал восстание угнетенных. Существовало и развивалось радикально-демократическое мировоззрение, гениальным выражением которого явилась книга А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790).

Однако художественное творчество писателей-разночинцев типа Чулкова, Попова в идейном отношении значительно отставало от публицистики 60—70-х годов. Им не под силу еще было тягаться с дворянской эстетикой и культурой, противопоставляя им свой художественный метод, свою демократическую культуру. Однако они вносят в литературу новые темы, новые точки зрения. Их внимание к жизни, к быту, к фольклору нарушает традиции дворянского искусства. Но художественная практика этих писателей

240

стоит на гораздо более низком принципиальном и даже культурном уровне, чем публицистика Козельского и Десницкого.

В последующие годы происходит накопление элементов демократического мировоззрения в русской литературе. Борьба с феодализмом в странах Западной Европы не могла не находить своего отзвука в России. Крестьянские восстания и война правительства с Пугачевым в 1773—1774 гг. потрясли здание крепостнической монархии. Через год призывом к свободе, к объединению прозвучали известия об американской революции 1774—1775 гг. Наконец, буржуазная революция во Франции, разбившая устои феодализма в Европе, вызвала и в России рост политической мысли.

Идеи века Просвещения, идеи энциклопедистов находят свое распространение в русской литературе. В 70—80-е годы переводятся на русский язык произведения Руссо, Мабли, Вольтера, Мерсье и других авторов, формировавшие мировоззрение читающей молодежи, пробуждавшие в ней новые мысли и чувства. На 1789 г. падает напряженная общественно-политическая деятельность А. Н. Радищева, подчинившего в Петербурге своему влиянию «Общество друзей словесных наук» и его журнал «Беседующий гражданин».

Такова была обстановка, в которой Крылов начал издание своего журнала «Почта духов». Недостоверное предание называет в числе его сотрудников Н. Ф. Эмина и А. И. Клушина, но с ними Крылов сблизился позже. Существует поддерживавшееся видными исследователями (А. Н. Пыпин, Алексей Н. Веселовский, Л. Н. Майков и др.) предположение об участии в «Почте духов» А. Н. Радищева. Новейшее изучение вопроса не подтверждает этой гипотезы,1 несмотря на ряд примечательных совпадений и аналогий между письмами Дальновида в «Почте духов» и произведениями Радищева. Но самые совпадения эти глубоко знаменательны. Они свидетельствуют о большой идейной близости Крылова и Радищева в 90-е годы XVIII в., что является фактом первостепенной историко-литературной важности.

4

По типу своему «Почта духов» — не журнал в общепринятом смысле этого слова. Издание представляет собой сборник очерков, объединенных формой переписки волшебника Маликульмулька с несколькими сильфами, гномами, ондинами, обитающими среди людей и наблюдающими за их жизнью. Фантастический колорит рельефно выделял многочисленные недостатки общественного уклада и быта, замеченные внимательными корреспондентами Маликульмулька и описанные порой в четких реалистических тонах. В литературном отношении проза Крылова тяготеет к «Хромому бесу» и «Жиль Бласу» Лесажа; очерки его так же разнообразны и законченно-новеллистичны, как эпизоды романов Лесажа.

К «Хромому бесу» восходит и самый сатирический жанр «Почты духов»: фантастическая мотивировка сатирического разоблачения современности. «Почту духов» можно сблизить также с «Персидскими письмами» Монтескье, с сатирическими сказками Вольтера; наконец, с «Картинами Парижа» Мерсье, в которых яркими мазками запечатлены картины парижского быта с его социальными противоречиями. Вместе с тем «Почта

241

духов» опирается на лучшие традиции русской сатирической журналистики и развивает их, переходя к большим художественным обобщениям.

Крылов с радикальных и буржуазно-демократических позиций обличает разнообразные явления, характерные для крепостнического и бюрократического государства. Он разоблачает представителей власти, вельмож, чиновников, судей, протестует против засилья иностранцев, против галломании. Крылов нападает на крепостное право, освещая его уродства и проявляя искреннее чувство возмущения при виде несчастной участи рабов. Крылов заявляет о своих демократических убеждениях. Даже создавая сатиру «на лица», он направляет ее против фактов, характерных для социально-политической действительности тогдашней России. В XI письме «Почты духов» рассказана — при помощи легко раскрываемой игры слов — трагедия художника Т. И. Скородумова, который не получил признания своего таланта у дворянских меценатов и предался пьянству. В письме XXV дан сатирический портрет вельможи, в котором можно было видеть намек на Безбородко; Соймонова Крылов вывел в XIV письме; злые намеки на фаворитизм содержатся в VI письме. Не раз во взглядах на обязанности правителя, на состояние управления страной, на истинное благородство Крылов тесно соприкасался с Радищевым. В письме XXVI гном Буристон наблюдает с возмущением, как шестерки лошадей везут «знатных мумий», в то время как рабочие лошади надрываются под тяжестями. Здесь изображена приемная «вельможи», много раз уже бывшая предметом сатиры и на Западе (Лесаж) и в России (Державин); но Крылов находит характерные подробности. Вельможа охотно принимает «толсто свернутые» письма, остальные отдает секретарям. Безногий инвалид — один из прототипов капитана Копейкина, уже четыре года ходит к «его превосходительству» и горько иронизирует: «со временем, к его славе и к чести моего отечества умру в этой прихожей с голоду». Превосходительные взяточники еще раз задеты в письме XXXII: канцелярист Хапкин подкупает начальника, чтобы тот защитил его от доносов. Много раз затронут сатирой суд; находим здесь и мотив будущей Крыловской басни «Вельможа» — об умных секретарях у глупых судей (письмо XXI). Сатира Крылова не щадит и царей. В письме XX развита тема о несчастиях от государей, прозванных «великими»; «Львы и тигры менее причиняли вреда людям, нежели некоторые государи и их министры». Образ «мисантропа», смело обличающего пороки царя и сограждан (письмо IV), образ писателя, открывшего глаза молодому государю на необходимость прислушиваться к голосу истины, выражаемому мудрецами, естественно сопоставляется с главой «Спасская Полесть» в «Путешествии» А. Н. Радищева и имеет сходное идейно-политическое задание.

Однако главное место в журнале Крылова занимает сатира на «нравы», разоблачение лицемерно скрываемого разврата в семьях, а также непосредственно связанное с этой темой обличение неразумной французомании, рабского подражания иноземным модам, высмеивание щегольства, модничанья и пороков иностранного воспитания. Обобщенная характеристика разврата как бытового явления дана в письме XV. Сильфу Световиду ясно, что брак превратился в род торга, что, хотя женщины и делятся на светских и набожных, разница эта чисто показная. Сатирические портреты Неотказы и Бесстыды даны в письме XXIII; острая сатира на ханжей — в письме XLVII: когда общий любовник светской матери и дочери-ханжи остается наедине с дочерью, дочь «гасит лампаду».

Вопрос о моде, о ее причудах и влияниях был для XVIII в. наполнен серьезным содержанием. Он был тесно связан с темой рабского подражания иноземным образцам и пренебрежением к национальной

242

культуре. Именно так его рассматривает и Крылов. Кроме этого, для него ясен серьезнейший вред, приносимый всей стране и в первую очередь крепостному крестьянству баснословными тратами дворянства на предметы роскоши.

Механика этого процесса разорения вскрыта в XVII письме «Почты духов». «Его сиятельство г. Припрыжкин» в погоне за модой стремится накупить множество разных дорогих заграничных изделий. Для этого он отдает приказ собрать со своих крестьян 80 тысяч рублей. «Мужики, получа такое строгое повеление и не надеясь одним хлебопашеством доставить своему господину такую сумму, оставляют свои селения и бредут в города, где обыкновенно более можно выработать денег; вместо сохи и бороны берут они лопаты и топоры, становятся каменщиками, плотниками или разносчиками: днем работают, а по ночам, чтоб лучше собрать свой оброк, взыскивают его с прохожих. Город, вместо того чтоб получать от них хлеб, должен бывает сам их кормить и сверх того еще платить им деньги. От таких-то гостей становится все дорого. Мужики стараются вымещать это на ремесленниках, ремесленники на купцах, купцы на господах, а господа опять принимаются за своих крестьян. К концу года крестьяне возвращаются в свои жилища с деньгами, отдают 80 тысяч рублей господину, а на достальные 1000 рублей посылают в город купить себе хлеба, которого им становится мало до будущего года. Итак, города терпят недостаток, деревни — голод, граждане — дороговизну, а его сиятельство остается при новомодных галантерейных вещах...»

Рассказывая о том, как кули муки превращаются в модные безделки, дух Зор замечает, что французы надоумили, наконец, господ «не один только хлеб превращать в модные товары». «Последуя сему премудрому наставлению, молодой помещик мало-помалу убавляет у себя хлебопашцев, променивает их на модные товары или превращает в волосочесов и портных, от которых надеется доставать больше денег. Итак, лучшие люди отнимаются с полей, на коих оставляются только старые и малолетные, меняются на разные безделки, а достальные, вместо того чтоб доставать хлеб из земли своими руками, за каретами и в передних у своих господ ждут спокойно, пока их накормят» (Письмо XXXIX).

Журнал «Почта духов» выходил помесячно в течение 1789 г. и не собрал большого числа подписчиков — всего их было 80. В конце концов Крылову, вероятно, дали понять, что чересчур резкий и злой тон его нападок может вызвать ответную реакцию со стороны правительства. Этим можно объяснить появление в последних номерах на ряду с разоблачительным материалом более или менее «благонамеренных» мотивов. Но, видимо, этого было уже недостаточно. По окончании года Крылов не возобновил более журнала, прервав его на последнем месяце и не доведя до конца начатых линий повествования.

5

В следующие за изданием «Почты духов» два года Крылов почти не печатается. За это время окрепли его дружеские связи с И. А. Дмитревским, появился и новый знакомец — А. И. Клушин, вскоре ставший ближайшим другом Крылова и его собратом по перу. Клушин был чиновник из бедных дворян. Он много писал, вместе с Крыловым увлекался театром и принимал близкое участие в закулисной жизни. Вскоре к ним присоединился П. И. Плавильщиков, литератор и актер, весьма популярный в публике.

В конце 1791 г. Крылов, Клушин, Плавильщиков и Дмитревский основали совместную типографию, в которой с февраля 1792 г. стал выходить новый журнал «Зритель». Дружеские начала были скреплены

243

деловым договором, из которого явствовали права и обязанности каждого члена коллектива. Общей чертой для всех четверых сотрудников была любовь к театру. Все четверо писали для сцены, а Плавильщиков и Дмитревский, кроме того, были актерами. В статьях Плавильщикова, напечатанных в «Зрителе», излагается программа нового театра, непохожего на существовавший придворный.

В любовном и бережном отношении к русским национальным чертам, иногда переходящем в увлечение русской стариною, также сходятся все организаторы «Зрителя». Крылов на протяжении всей своей деятельности борется с засильем иностранных влияний в русском обществе — этой задаче подчинены многие его пьесы, журнальные статьи и басни. Клушин заботливо собирает и печатает «российские анекдоты», иллюстрирующие храбрость, мужество, великодушие русских людей. Плавильщиков выступает с разбором «враждебных свойств россиян», разбирая утверждение о том, что в России — все подражательное.

Эта наиболее характерная общая черта группы «Зрителя» во многом определяет ее общественно-литературную позицию. На этом фоне группа давала бой Карамзину и его последователям. Офранцуженная проза Карамзина, слащавая сентиментальность его эпигонов вызывали многочисленные выпады «Зрителя». Идиллические представления дворянского сентиментализа о жизни народа Крылов едко высмеивает в «Каибе», требуя реалистического подхода к действительности: «прошед несколько далее, увидел он [калиф Каиб] на берегу речки запачканное творение, загорелое от солнца, заметанное грязью. Калиф было усомнился: человек ли это; но по босым ногам и по бороде скоро в том уверился. Вид его был столько же глуп, сколь прибор его беден».

«Скажи, мой друг, — спрашивал его калиф, — где здесь счастливый пастух этого стада?» — «Это — я», — отвечало творение и в то же время размачивал в ручейке корку хлеба, чтобы легче было ее разжевать. «Ты пастух? — вскричал с удивлением Каиб. О, ты должен прекрасно играть на свирели». — «Может быть, но голодный не охотник я до песен». — «По крайней мере у тебя есть пастушка: любовь утешает вас в вашем бедном состоянии. Но я дивлюсь, для чего пастушка твоя не с тобою?» — «Она поехала в город с возом дров и с последнею курицею, чтобы, продав их, было чем одеться и не замерзнуть зимою от холодных утренников». — «Но поэтому жизнь ваша очень не завидна?» «О! кто охотник умирать с голоду и мерзнуть от стужи, тот может лопнуть от зависти, глядя на нас».

Крылов исполнен сочувствия к «маленьким людям», к их бесправному положению. Сентименталист радищевского толка, он протестует против социального неравенства, против сглаживания в литературе противоречий действительности.

Группа «Зрителя» не принимает литературного стиля Карамзина. Клушин высмеял его в своих «рецептах от бессоницы», помещенных в июньской книжке журнала: «О, инструмент моей печали! О, магнитная сила моих удовольствий!» — уверяя, что произведения, написанные таким способом, могут навсегда остановить кровь читателя. «Антирихардсон», автор «Российской Памелы», сентименталист-идиллик П. Ю. Львов становится излюбленной мишенью Крылова в «Почте духов» и в «Зрителе», ибо Крылову был близок подлинный Рачардсон, чье влияние, на ряду с влиянием Стерна, он испытывал в своей прозе.

И вместе с тем обойти или не заметить того, что сделал в литературе Карамзин, было уже невозможно. Его «Московский журнал» (1791—1792) был первым в России журналом европейского типа,

244

построенным по интересной и содержательной программе, включавшим в себя различные отделы, в том числе и информацию. Карамзин быстро сумел завоевать широкие круги читателей. Этот опыт «Московского журнала» Крылов учитывает при составлении номеров «Зрителя» и в еще большей степени при издании «Санктпетербургского Меркурия».

«Почта духов» была журналом только по названию — это сборник сатирических очерков, разделенных на месячные порции. В «Зрителе» есть уже рассказы, стихи, статьи, рецензии; кроме издателей, к участию привлечено еще несколько авторов: А. Бухарский, Г. Хованский, В. Вараксин и др. Но основной материал принадлежит Крылову, Клушину и Плавилыцикову. Программным выступлением группы была статья Плавильщикова «Нечто о враждебном свойстве россиян», посвященная доказательству творческой мощи русского народа. Не отрицая необходимости учиться у иноземцев, Плавильщиков горячо защищает самостоятельность и национальность русской культуры, указывая как на образец на русских людей из народа — Ломоносова, Кулибина и др.

Крылов напечатал в «Зрителе» несколько значительных и принципиальных произведений: «Ночи», «Каиб», «Похвальная речь в память моему дедушке», «Речь, говоренная повесой в собрании дураков» и др. Сатирический талант его развертывается с полной силой. Антикрепостническим пафосом пропитаны многие страницы журнала. Картина воспитания дворянского сынка Звениголова, во всех деталях типичная для эпохи («Похвальная речь в память моему дедушке»), дана исключительно резкими чертами, наполнена гневом и сарказмом. Непоколебимый крепостник, от лица которого произносится «Похвальное слово», не согласен ни на какие уступки проповедникам равенства: «если уже необходимо надобно, чтоб наши слуги происходили от Адама, то мы лучше согласимся признать нашим праотцом осла, нежели быть равного с ними происхождения». В товарищи герою с детства была выбрана болонка, чтобы только он не унизился до бедных дворян и тем более до холопов. Впоследствии он стал для крепостников образцом поведения: «он показал нам, как должно проживать в неделю благородному человеку то, что две тысячи подвластных ему простолюдимов выработают в год; он знаменитые подавал примеры, как эти две тысячи человек можно пересечь в год раза два-три с пользою; он имел дарование обедать в своих деревнях пышно и роскошно, когда казалось, что в них наблюдался величайший пост... Искуснейшие из нас не постигали, что еще мог он содрать с своих крестьян».

В «Мыслях философа по моде» Крылов набрасывает портрет щеголя, дает кодекс поведения «молодого благородного человека», у которого первым правилом является следующее: «С самого начала, как станешь себя помнить, затверди, что ты благородный человек, что ты дворянин, и следственно, что ты родился только поедать тот хлеб, который посеют твои крестьяны; словом, вообрази, что ты счастливый трутен, у коего не обгрызают крыльев; и что деды твои только для того думали, чтобы доставить твоей голове право ничего не думать». В таком направлении воспитывают дворянскую молодежь иноземные учителя-французы, которые, «кончив на галерах свой курс филозофии, приехали к нам образовать наши нравы».

Помещенный Крыловым в «Зрителе» «Каиб» назван в подзаголовке «восточной повестью». Но это вряд ли могло кого-нибудь обмануть. Перенесение действия на восток было обычным приемом авторов, желавших замаскировать свои намеки на отечественные дела. Все произведение является острой сатирой на русскую действительность и прежде всего — на самодержавие: изображаются деспотический правитель, бездарные

245

вельможи, покорные исполнители воли монарха, показное великолепие дворцов и нищета народа. Лучшая сцена — совещание придворных по вопросу о том, как Каибу незаметно для народа скрыться из города. Каиб дает всем возможность «свободно» высказаться, но несогласных бьет по пяткам. «Глубокомысленные» советы придворных прерываются вмешательством мудрой волшебницы: она посоветовала заменить Каиба куклой.

В «Каибе» Крылов нападает не на отдельные недостатки режима: речь идет о борьбе со всей системой феодально-дворянской монархии с позиций радикального демократизма. Однако положительная программа Крылова не ясна. Бунтарский протест не приводил Крылова к осознанию революционных путей борьбы, как это было у Радищева. Значение сатиры Крылова — в отрицании, и в этом отношении она была исключительно смелой и действенной.

В «Зрителе» Крылов печатает «Ночи», начало незаконченного романа. Произведение это, крепко связанное еще с традициями русской сатирической журналистики, в то же время свидетельствует о поисках Крыловым новой художественной формы. Завязка «Ночей», мотивировка появления повести аналогична с мотивировкой «Почты духов». И там и здесь «автор» становится секретарем волшебных мифологических существ и выполняет их поручения. Но с первых же строк Крылов развертывает типичную для преромантизма тему ночи, дававшую большой простор для моралистических рассуждений и лирических медитаций. На смену схематичному сатирическому портрету новиковских изданий приходит попытка создать психологическую повесть, насыщенную вместе с тем конкретным бытовым материалом. Темой ее является изображение упадка нравов, разоблачение испорченности дворянского общества. Петиметр Вертушкин, родной брат щеголя Припрыжкина из «Почты духов», является и здесь одним из героев. Но уже иными чертами набросан Крыловым образ Маши, горничной девушки, под видом француженки из модной лавки влюбляющей в себя богатых кавалеров. Пролагая дорогу в жизнь, Маша пускает в ход свой единственный капитал — молодость и красоту, жертвуя добродетелью. Историю падения молодой золотошвейки, соблазненной сводницей, рисовал Крылов раньше в VII письме «Почты духов»; очевидно, подобная биография представлялась ему типичной для современного общества. Примечателен и самый герой повести — бедный литератор Мироброд, преромантическими настроениями которого окрашено повествование.

В прозе своей Крылов часто прибегает к пародии. Особенно охотно он пародирует строй похвальных или поминальных речей, удобно позволявший дать многостороннюю характеристику объекта сатиры, построить сатирический портрет. Сохраняя основные стилевые признаки жанра, высокую торжественность, витийство, риторические приемы, Крылов наполняет их новым содержанием, иронически выдавая недостатки за непревзойденные достоинства и превращая свои похвалы в разоблачительные филиппики. Так построены «Похвальная речь в память моему дедушке», «Речь, говоренная повесой в собрании дураков», «Мысли философа по моде» («Зритель»), «Похвальное слово Ермалафиду» («Санктпетербургский Меркурий»). В «Каибе» Крылов пародирует жанр сентиментальной идиллии, несколько позже в «Подщипе» — высокую классическую трагедию; таким образом пародия становится одним из главных средств его художественной сатиры.

6

Издание «Зрителя» было главным делом Крылова и его друзей в период их типографской деятельности. Кроме журнала, типография

246

«Крылова с товарищи» успела выпустить около десятка книжек. Между тем направление «Зрителя» в условиях напряженного состояния общественно-политической жизни не могло оставлять равнодушными правительственные органы. В 1792 г. в новый фазис вступила французская буржуазная революция; внутреннее состояние Российской империи было крайне тревожным. Смелое выступление А. Н. Радищева показало правительству величайшую опасность печатного слова. Демократизм, характеризовавший многие выступления «Зрителя», не мог не казаться опасным в глазах напуганных последними событиями властей. Были приняты экстренные полицейские меры. В типографии «Зрителя» летом 1792 г. был произведен обыск: разыскивались сочинения Крылова «Мои горячки», поэма Клушина «Горлицы», о «вредности» которых стало известно полиции. «Мои горячки» были отобраны у Крылова и отправлены по начальству; рукопись не сохранилась и таким образом осталось неизвестным, о чем писал Крылов в этом произведении. О содержании поэмы «Горлицы» можно судить по краткому и, разумеется, предельно смягченному изложению ее, сделанному Клушиным по требованию полицмейстера — текст был заблаговременно уничтожен автором. В прозрачной аллегории Клушин выражал свое сочувствие французской революции, изображая правительства европейских стран в виде воронов, готовых напасть на «горлиц», только что согласившихся жить в дружестве, братстве и согласии и питать себя своими трудами, избегая насилия.

Обыск не привел к ожидавшимся результатам, дело приостановили, но за Крыловым и Клушиным был установлен надзор.

К концу 1792 г. из товарищества вышел Плавильщиков, переехавший в Москву; Дмитревский, и раньше не принимавший участия в журнале, также, видимо, совсем отошел от него. Закончив год «Зрителя», Крылов и Клушин, оставшиеся вдвоем, решили продолжать свою издательскую деятельность, принимая необходимые меры предосторожности. С начала 1793 г. они начали издавать журнал под названием «Санктпетербургский Меркурий». По своему характеру и тону он значительно отличался от «Зрителя». Сатирические выпады против крепостнического строя, былая смелость и острота постановки общественных вопросов уступили место легким развлекательным стихам, анекдотам, нейтральным переводам. За исключением «Похвального слова Ермалафиду», направленного против Карамзина, Крылов представлен в журнале исключительно стихами. Новые сотрудники — Карабанов, Горчаков, Мартынов, в лучшем случае люди умеренно либеральных взглядов, быстро придали журналу «защитную» окраску. Постепенно Крылов совсем отошел от издания, и оно перешло в руки И. И. Мартынова, благонамеренного молодого литератора, впоследствии известного переводчика античных авторов и видного деятеля Министерства народного просвещения.

Стихи Крылова, напечатанные в «Меркурии», развивают линию «легкой поэзии», на русской почве отчасти намеченную в творчестве Державина. С Державиным Крылов связан непосредственно: ряд образов в стихах его навеян стихами Державина. Еще яснее эта связь заметна в поэтической практике Клушина. В стихах Крылова («К другу моему А. И. К.», т. е. Клушину) намечаются признаки новых жанров, в частности дружеского послания в том именно виде, как оно сложилось потом в поэзии Батюшкова, Жуковского и молодого Пушкина. Задушевная непринужденность тона, образ поэта, в уединенной глуши пренебрегающего шумными забавами света, лирические размышления, любовная тема, моменты литературной полемики — эти элементы дружеского послания как жанра существуют уже в стихах Крылова. Есть у него и оды, но в

247

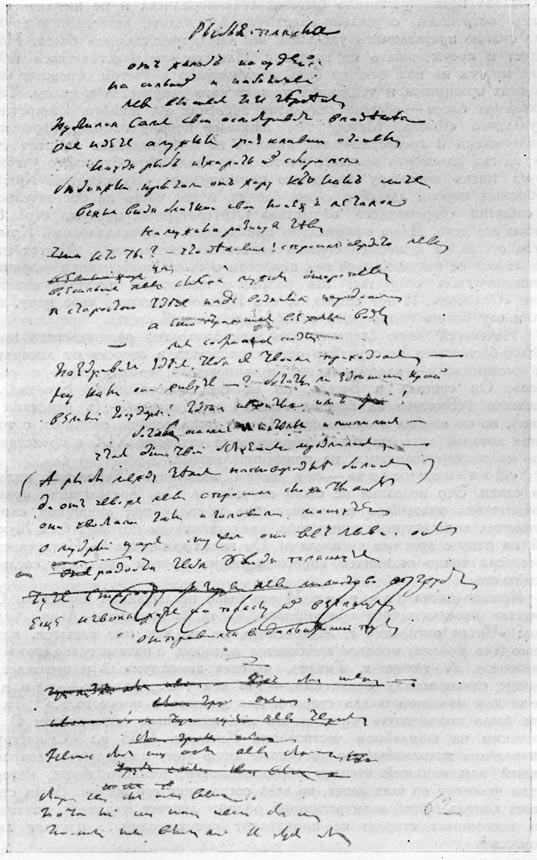

Фронтиспис и титульный лист (гравюра М. Иванова с рис. И. Иванова) к «Басням» И. А. Крылова,

изд. 1815 г. (СПб.).

248

них ясно ощущается распад этой пышной классической формы. Оды Крылова нарушают традиционные размеры этого рода произведений; вместо десятков строф Крылов ограничивается тремя. Сохраняя жанровое задание (воспевание победы над турками, фейерверка по случаю заключения мира), Крылов, однако, избегает типичных для оды классицизма похвал монархам и ограничивает риторический пафос.

В некоторых стихах («Уединение», «Отъезд») у Крылова звучат руссоистские мотивы. Он развивает мысли о превосходстве простоты семейной жизни в глуши пред треволнениями светского существования, выражает стремление к природе, к уединению. В стихотворении «Уединение» он протестует против роскоши.

Но в хрусталях своих блестящих

Она не вина раздает:

В них пенится кровавый пот

Народов ею разоренных.

Бегству в уединенное поместье — модной теме дворянских сентименталистов, эпигонов Карамзина, — Крылов противопоставил сознательное неприятие развращенного света, феодальной культуры, стремление к свободной неиспорченной крепостническими отношениями жизни:

Вдали — и шумный мир исчез,

Исчезло с миром преступленье;

Вдали — и здесь в уединенье

Не вижу я кровавых слез.

(Там же)

Стихи Клушина, напечатанные в «Санктпетербургском Меркурии», развивают жанр «легкой поэзии». Клушин пишет стихотворные сказки, наполненные эротическим содержанием и восходящие к Лафонтену («Лунатик поневоле», «А муж? Он спит...»).

В прозе от сатирических портретов «Зрителя» Клушин переходит к сентиментальной повести «Несчастный М-в», написанной по рецептам «Вертера» и «Новой Элоизы». В сентиментальном духе выступают и другие сотрудники журнала. Вместе с тем в «Санктпетербургском Меркурии» в статье о Ричардсоне дается восторженная оценка Руссо; печатается даже перевод из Рейналя «Об открытии Америки». Появление этого имени, после того как выяснилось отношение к нему Радищева, признавшего Рейналя одним из своих вдохновителей, было, несомненно, замечено правительством, крайне опасавшимся воздействия французских революционных мыслителей на русские умы. Несмотря на то, что «Меркурий» был гораздо умереннее «Зрителя», он также обращает на себя особое внимание властей. В половине года издателям, очевидно, в силу каких-то серьезных причин пришлось передать журнал в типографию Академии Наук, где номера «Меркурия» стали получать обязательное цензурное «дозволение» и печататься на счет Академии. В последних книжках «Меркурия» ничто не напоминает недавних инвектив Крылова и Клушина — журнал выдержан в ровных, благонамеренных тонах, никак не преступает рамок официального «дозволения» и в политическом смысле совсем обезврежен. Правительство добилось своей цели: дотянув до конца год и выполнив свои обязательства перед читателями, Крылов и Клушин уведомили о том, что «год Меркурия кончился и за отлучкой издателей продолжаться не будет».

249

Политическая обстановка в самом деле не благоприятствовала продолжению журнальной деятельности. Последние годы царствования Екатерины проходили под знаком усиливающейся реакции. Из Франции шли вести о новых этапах революции; вести эти служили грозным предупреждением русской монархии и заставляли ее принимать предупредительные меры. Вольные типографии были закрыты, цензура свирепствовала. Крылов уходит из литературы на несколько лет, и эти годы остаются неясным моментом его биографии. Что он делал в это время, мы точно не знаем. Сохранились отрывочные сведения о том, что Крылов скитался по России, вел большую карточную игру. В 1797 г. он появляется в доме кн. С. Ф. Голицына и вскоре становится его личным секретарем. Вместе с опальным вельможей Крылов живет в его поместьях, дает детям уроки русского языка.

В 1800 г., живя в имении Голицына Казацком, Крылов написал «шутотрагедию» «Подщипа», которая ставилась тогда же любительской домашней труппой, но впервые напечатана была лишь в 1859 г. в заграничном бесцензурном издании. В пьесе видели — и вполне основательно — сатирическое изображение павловского царствования, что и делало ее запретным произведением. Но «Подщипа» была широко известна в рукописи и пользовалась большой популярностью. Краткую характеристику ее дал Пушкин в стихотворении «Городок» (1815):

Чья кисть мне нарисует,

Чья кисть скомпонирует

Такой оригинал!

Тут вижу я — с Чернавкой

Подщипа слезы льет,

Здесь князь дрожит под лавкой,

Там дремлет весь совет;

В трагическом смятеньи,

Плененные цари,

Забыв войну, сраженьи,

Играют в кубари...

В «Подщипе» Крылов создает замечательно остроумную и меткую пародию на жанр классической трагедии. В пьесе действуют цари, вельможи и принцы, но представлены они в самом комическом виде. Выжившие из ума, слепые и глухие члены царского совета, глупый царь, который занимается только своим кубарем, принц Слюняй, представляющий собою до предела сниженный образ классического героя — таковы правители страны, захваченной немецким завоевателем Трумфом, трусливым и грубым солдафоном. Создавая эту фигуру, Крылов, несомненно, метил в гатчинских немцев, засилье которых болезненно ощущалось в стране в годы царствования Павла I. Представляя на сцене немца Трумфа, тупого болвана, коверкающего к тому же русскую речь, Крылов высмеивал фрунтоманию, насаждавшуюся в русской армии. Политическая злободневность «шутотрагедии» делала ее смелым и оппозиционным произведением. Подлинная веселость, замечательный крыловский юмор сохраняют к «Подщипе» интерес читателя и до нашего времени.

При вступлении на престол Александра I С. Ф. Голицын был назначен военным губернатором в Ригу. Вслед за ним туда отправился и Крылов. В Риге он оставался до сентября 1803 г., не порывая своих связей с Петербургом: в 1802 г. в столичном театре была поставлена его одноактная комедия «Пирог», главный интерес которой был в памфлетном образе Ужимы, поклонницы сентиментализма в духе карамзинской школы.

250

Ужима сетует на мужа, не читавшего «ни эклог, ни идиллий»; она мечтает о «сентиментальном завтраке под леском у ручейка»; мало того — она соглашается разлучить дочь свою Прелесту с ее возлюбленным Милоном только для того, чтобы иметь возможность «утешать несчастных любовников... читать с ним вместе элегии, где бы была ночь, звезды и блестящая слеза».

В 1805 г. Крылов появляется в Москве, а в следующем году переезжает в Петербург и вновь входит в литературно-театральный мир. Он пишет басни, много работает для театра. Крылов вновь возвращается к темам дворянской галломании и мотовства, столь часто появлявшимся на страницах его журналов. Новую силу и резонанс придает его нападкам атмосфера патриотического подъема в годы войны с Наполеоном. В комедии «Модная лавка» (1806) Крылов выводит на сцену провинциальную помещицу Сумбурову, увлеченную французскими модами, и мужа ее, сохраняющего верность всему русскому. Торговцы-французы представлены опасными обманщиками. Крылов не избегает шаржа, но значительно смягчает его по сравнению с ранними пьесами. Комический талант Крылова сделал многие сцены истинно смешными, придал комедии легкость и живость, но сатирическое содержание здесь значительно ослаблено по сравнению с той же темой в «Почте духов» (письмо XLII), где «модные лавки» изображались как дома свиданий, что было, как видно из текста письма, бытовым явлением. В комедии все гораздо невиннее; больше всего осмеяна щеголиха и модница Сумбурова. Современники с неудовольствием отмечали, что «порок» в комедии не наказан,1 но в комедии нет в сущности и порока. Комедия имела в общем шумный успех, которому способствовала отличная игра актеров петербургской сцены. «Модная лавка» надолго закрепилась в репертуаре.

Одноактная комедия «Урок дочкам» (1807) также посвящена обличению французомании дворянского общества. Крылов сатирически изображает плачевные результаты воспитания дочерей помещиков, цель которых пройти «курс наук» в пансионе мадам Гри-гри. Комедия построена на мотиве мольеровских «Смешных модниц» («Les précieuses ridicules»): Лукерья и Фекла Велькаровы, провинциальные модницы, посрамлены так же, как и мольеровские героини: их одурачил Семен, жених горничной Даши, выдав себя за французского маркиза. Несмотря на заимствованный сюжет и общий колорит комического шаржа, это наиболее реалистическая из крыловских комедий: в основе ее русский провинциальный быт; в фигурах дочерей-галломанок, няни Василисы и скорее простодушного, чем ловкого, Семена — много самостоятельного. В финале отец Велькаров, резонер комедии, сурово наказывает дочерей: «Два года, три года, десять лет останусь здесь, в деревне, пока не бросите вы все вздоры, которыми набила вам голову ваша любезная мадам Гри-гри — пока не отвыкнете восхищаться всем, что только носит не русское имя, пока не научитесь скромности, вежливости и кротости, о которых, видно, мадам Гри-гри вам совсем не толковала, и пока в глупом своем чванстве не перестанете морщиться от русского языка!»

В дальнейшем эта тема уважения к национальному языку, культуре, воспитанию переходит в басни Крылова.

7

«Если бы Крылов явился в наше время, он был бы творцом русской комедии», — заметил Белинский в 1840 г., когда Крылов завершил уже

251

свой литературный путь.1 И действительно: дважды порывался Крылов творчески утвердиться в области комедийной драматургии. Первые басни создавались попутно с драматургическими опытами.

В начале литературной деятельности, на ряду с первой серией комедий, Крылов пишет свои первые басни и анонимно печатает их в «Утренних часах» Рахманинова (1788). Это были басни «Стыдливый игрок», «Судьба игроков», «Павлин и соловей», «Недовольный гостьми стихотворец»; в собрания своих басен Крылов их не включал. Затем — перерыв в 17 лет до 1805 г., когда Крылов переводит из Лафонтена басни «Дуб и трость», «Разборчивая невеста», «Трое молодых»; в 1806 г. они печатаются в журнале Шаликова «Московский зритель»; в 1807 г. написаны «Ворона и лисица», «Ларчик» и ряд других басен, напечатанных в 1808 г. в журнале Шаховского и Д. Языкова «Драматический вестник». В это же время, в 1806—1807 гг., написаны комедии «Модная лавка» и «Урок дочкам» (а также опера «Илья Богатырь»). Но это были последние попытки закрепиться на драматургическом пути. В 1809 г. вышел первый сборник басен. Крылов сосредоточивается на басне, как на основном для него и в известном смысле универсальном жанре.

В понимании басенного жанра Крылов исходил из определения Лафонтена, который назвал свои басни «пространной, стоактной комедией, разыгрываемой на мировой сцене». Но не только в этом общем и метафорическом смысле басня Крылова была связана с комедией. Эта связь получила у Крылова более конкретное и прямое значение. Родство басни с комедией в творчестве Крылова обнаруживается конструктивно. В Крылове-баснописце неизменно чувствуется Крылов-драматург. Необычайное развитие диалога во многих баснях, драматическая острота и динамичность реплик, которыми обмениваются басенные персонажи, сценически действенные положения и «ремарочный» характер авторского «комментария» к ним — все это делает иные басни миниатюрными «сценами», легко поддающимися театрализации. Таковы «Мышь и крыса», «Демьянова уха», «Откупщик и сапожник», «Волк и ягненок», «Любопытный», «Крестьянин и лисица» («Скажи мне, кумушка...»), «Лисица и сурок», «Два мужика», «Волк и кот», «Волк на псарне» и др. Реалистически конкретная социальная сатира выступила здесь в максимально-сжатой, лапидарной форме.

Органически связанная с драматургическим творчеством Крылова басня не менее тесно соприкасалась с характером и направлением его журнальной деятельности, которую пришлось оставить еще раньше, чем драматургию. В последнем XLVIII письме «Почты духов» (1789) Крылов писал: «Нравоучение, предлагаемое людям, не что иное есть, как поощрение к исполнению их должностей... Но нравоучительные правила должны состоять не в пышных и высокопарных выражениях, а чтоб в коротких словах изъяснена была самая истина...» Крыловская басня вобрала в себя журнально-публицистические черты злободневной сатиры так же, как и черты комедийно-драматические.

Басни продолжали журнальную сатиру Крылова, развивая ее конкретные темы и идеи. Так, в «Каибе» (Зритель, ч. III,) была осмеяна Российская Академия, созданная в 1783 г. «для вычищения и обогащения языка, установления и употребления слов витийства и стихотворства». Как известно, в Российской Академии заседали рутинеры, охранявшие чистоту «старого слога российского языка», оторванного от народной речи, и неприкосновенность литературных канонов в духе классицизма

252

с его застывшими жанрами оды, эклоги и пр. «Когда стихотворцы... хотели описать торжества богов и райские веселия, то не иначе к тому приступали, как доставши через какого-нибудь евнуха случай втереться между музыкантов, чтобы посмотреть придворного великолепия и серальских праздников; однакож и на то несмотря, описания их божеских пиров часто пахли гнилою соломою, на которой они сочинены...» «Ода — как шелковый чулок, который всякий старается растягивать на свою ногу. Если я хочу на кого из визирей писать сатиру, то должен обыкновенно трафить на порок, коему он более подвержен; но и тут принужден часто входить в самые мелкости, чтобы он себя узнал; что до оды, то там совсем другой порядок: можно набрать сколько угодно похвал, поднести кому угодно и нет визиря, который бы описания всех возможных достоинств не принял сколком с своей высокой особы». В 1808 г. Крылов напечатал в «Драматическом вестнике» басню «Парнас»; штаб литературной реакции выступил в басне как собрание ослов, а такие выспренние выражения, как красно-хитро-сплетенно слово», «разно-красиво пенье», прямо пародировали одописный язык и стиль академиков-шишковистов. Неудивительно, что в начале 1809 г. «благодарное» собрание Российской Академии провалило Крылова, баллотировавшегося в члены Академии (он был избран только в конце декабря 1811 г.).

В XXI письме «Почты духов» повествовалось о том, как Прозерпина советовала Плутону оставить на службе судей, «повредившихся в уме». Выход из положения предложил «превеликий политик» танцмейстер Фурбиний: «приставить к ним умного секретаря, который бы вместо их рассматривал дела, а они бы подписывали то, что он им скажет». К этому сатирическому мотиву Крылов вернулся впоследствии в баснях «Оракул» и «Вельможа».

В письме XXXVII «Почты духов», борясь против сословных предрассудков дворянского общества, Крылов писал: «Мещанин добродетельный и честный крестьянин, преисполненные добросердечием, для меня во сто раз драгоценнее дворянина, счисляющего в своем роде до тридцати дворянских колен, но не имеющего никаких достоинств, кроме того счастия, что родился от благородных родителей, которые также, может быть, не более его принесли пользу своему отечеству, как только умножали число бесплодных ветвей своего родословного дерева» (ср. в письме XLV: «Заслуги предков никому не придают знаменитости»). Эта же мысль была развита в басне «Гуси», напечатанной в «Чтениях в Беседе любителей русского слова» (1811, ч. I).

Таким образом Крылов не ушел в басню от журнальной и драматургической деятельности своей, но как бы продолжил ее в другой жанровой форме, ставшей для великого сатирика единственной, если не считать немногочисленных лирических стихотворений, нескольких эпиграмм и отрывка перевода из «Одиссеи». Тем самым характер басни как жанра, предусмотренного поэтикой «классицизма», оказался сильно измененным, и традиционные границы этого жанра необычайно раздвинулись. Этого не могли не заметить современники, сравнивая басни Крылова не только с «притчами» Сумарокова, Хемницера и их ближайших последователей, но и с басенным творчеством в начале XIX в. Жуковского, А. Измайлова, В. Измайлова, А. Маздорфа, позднее Б. Федорова, а в особенности с баснями карамзиниста И. И. Дмитриева. Само собою, Крылова сравнивали и с Лафонтеном, басни которого Крылов переводил.

Публицистическую остроту Крыловской басни подчеркнул П. А. Вяземский, когда писал: «Басни Дмитриева всегда басни. Басни Крылова нередко драматизированные эпиграммы на такой-то случай, на такое-то

253

лицо... У автора, у баснописца бывало часто в предмете не басню написать, „но умысел другой тут был“. А этот умысел и бывал приманкою для многих читателей».1

Другой современник, А. Бестужев (Марлинский) заметил, что Крылов «похож природою описаний на Лафонтена, но имеет свой особый характер. Его каждая басня — сатира, тем сильнейшая, что она коротка и рассказана с видом простодушия».2

С другой стороны, современников не могли не поразить глубина и широта охвата разносторонних явлений жизни в басенном «живописании» Крылова. «Человек в частной своей жизни, гражданин в общественной своей деятельности, природа в своем влиянии на дух наш, страсти в их борении, причуды, странности, пороки, благородные движения души и сердца, вечные законы мудрости — все перешло в его область, все подверглось его исследованию...»3

Наконец, еще одна существеннейшая черта привлекла к себе внимание современников — это народность Крыловских басен. «Истинно-народная русская книга» — замечает о баснях Крылова О. Сомов в 1831 г.4

То же самое говорят А. Бестужев, Плетнев, И. Киреевский, В. Одоевский, Погодин и др. Мнение Пушкина о Крылове как «об истинно народном поэте» общеизвестно. Белинский писал: «Но басни Крылова, кроме поэзии, имеют еще другое достоинство, которое вместе с первым заставляет забыть, что они — басни, и делает его великим русским поэтом: мы говорим о народности его басен. Он вполне исчерпал в них и вполне выразил ими целую сторону русского национального духа...» (рецензия на «Басни Ивана Крылова», 1840).

«И. А. Крылов больше всех наших писателей — кандидат на никем еще не занятое на Руси место „народного поэта“, он им сделается тотчас же, когда русский народ весь сделается грамотным народом. Сверх того, Крылов проложит и другим поэтам дорогу к народности» (рецензия на «Басни И. А. Крылова», 1844).

Таковы главнейшие критические отзывы, мимо которых не может пройти история литературы, потому что в них были поставлены основные вопросы изучения басенного творчества Крылова и дана его историческая оценка. С исключительной четкостью и глубиной резюмировал эти вопросы Н. В. Гоголь в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»: «Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную, как вещь старую, негодную для употребления и почти детскую игрушку — и в сей басне умел сделаться народным поэтом... Тот ошибется грубо, кто назовет его баснописцем в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Хемницер и, наконец, Измайлов. Его притчи — достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа... Всякая басня его имеет, сверх того, историческое происхождение. Несмотря на свою неторопливость и, повидимому, равнодушие к событиям современным, поэт однакоже следил всякое событие внутри государства... В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве, начиная от главы... и до последнего труженика... Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль так ощутительною и выражаться так доступно всем, как Крылов».

Действительно, Крылов культивировал жанр, который у представителей классицизма XVIII в. и их эпигонов, а затем у поэтов

254

«Орел и паук». Гравюра Кулыбина с рис. И. Иванова

(по эскизу А. Н. Оленина) к «Басням» И. А. Крылова

(СПб., 1815 г.).

карамзинской школы выступал на положении «младшего» и «низшего» стихотворного жанра. Басня стояла внизу иерархической лестницы жанров в поэтике XVIII и начала XIX в. Ее идеологический «вес» был незначителен сравнительно с другими жанрами — одой, элегией... В басне допускалась относительная «свобода» стиля и языка, допускался «низкий слог»; в «Словаре древней и новой поэзии» Н. Остолопова (1821) еще можно было, например, прочесть, что «слог простой употребляется в обыкновенных разговорах, в письмах, в баснях, в комедиях...» (ч. III, стр. 198).

Когда Крылов остановился окончательно на басне с 1808 г., оставив драматургию и поступив на государственную службу (в Монетный двор, где прослужил два года, и затем — в 1812 г. — в Публичную библиотеку, где прослужил двадцать девять лет), он занял, наученный горьким опытом предшествовавших неудач на пути сатирика, более скромную внешне и менее вызывающую литературную позицию. Это была позиция как бы стороннего и бесстрастного наблюдателя жизни. Он пользуется покровительством сановного мецената А. Н. Оленина, который

255

устроил его на службу и ввел в свой далекий от радикализма литературный салон, где встречались Озеров, Шаховской, позже Гнедич и Батюшков. С 1811 г. Крылов — не только член Российской Академии, но и шишковской «Беседы любителей российского слова». В придворных кругах начинают благоволить ему, «высшее общество» постепенно дарит ему свое «признание».

Внешне жизнь Крылова течет однообразно и спокойно, без неудач и без перемен, в обстановке литературного успеха и житейского благополучия до самой смерти (9 ноября 1844 г.). Крылов уходит в себя, замыкается в одиночестве, держится осторожно и лойяльно и в кругу официальном и в литературном мире, соблюдая своеобразный нейтралитет среди борющихся литературных группировок и направлений. Он кажется отказавшимся от былого вольномыслия, тихим и безобидным поэтом-моралистом.

В ряде басен Крылова выступает и философия «малых дел», и благонамеренная проповедь «золотой середины», и советы не доверять «обманчивой надежде», не искушать судьбы, не заглядывать вперед:

... лучше верного держаться,

Чем за обманчивой надеждою гоняться!..

..................

Что впереди — бог весть; а что моё — моё.

(«Пастух и море»)

Тщетно стремиться к улучшениям, подставляя себя под удары стихийных сил («Дерево»), и лучше мерзнуть, чем соблазниться опасной дружбой с огнем («Роща и огонь»). В основе этих мотивов было, повидимому, примирение с исторической «необходимостью», разочарование в возможности активно ей противодействовать.

Некоторые басни написаны в духе прямой благонамеренности социально-политической («Конь и всадник», 1814; «Колос», 1819) и религиозной («Безбожники», 1814). Знаменательны и те оговорки, которыми в ряде басен сопровождается теперь тезис о пользе просвещения. Если в «Червонце» (1811) эти оговорки сделаны еще в руссоистском духе — в защиту «простоты» против роскоши и «нравов развращенья»; если в «Огороднике и философе» (1811) трезвый практик противопоставлен недоученному философу, то в «Водолазах» (1813) прямо защищается идея «золотой середины» в области знания, а в словах об опасностях от «дерзкого ума» намечается тема позднейшей (1817) басни «Сочинитель и разбойник»: здесь вольнодумец-сочинитель обвиняется в том, что учение его довело до «погибели» целую страну (очевидный намек на Францию). И «Водолазы» и «Сочинитель и разбойник» были читаны на торжественных собраниях Публичной библиотеки. П. А. Вяземский, с негодованием отзывался о «Сочинителе и разбойнике». «Басня Крылова, — писал он А. М. Тургеневу 21 января 1824 г. по поводу французского перевода басни, — подлая и угождение нынешнему мнению. Она мне всегда была тошна». Тем не менее основное содержание социальной сатиры Крылова осталось тем же, каким было в журнальных статьях и комедиях.

Его сатира стала даже еще более глубокой, более яркой, чем раньше. Уже самый выбор басни в качестве формально-жанровой опоры определяется не только тем, что традиционным басенным иносказанием и «нравоучением» («пощипать пороки») можно было несколько прикрыть злободневность и сатирическую остроту, не только тем, что это был — до Крылова — второстепенный, малозначительный жанр, «почти детская

256

игрушка», — по замечанию Гоголя. Басня оказалась нужна как демократический жанр. Она импонировала своею общедоступностью. Вигель сообщает в мемуарах, что когда Крылова как-то спросили, почему он пишет именно басни, тот ответил: «Этот род понятен каждому: его читают и слуги и дети...»1

«Демьянова уха». Гравюра М. Иванова с рис. И. Иванова

(по эскизу А. Н. Оленина) к «Басням» И. А. Крылова

(СПб., 1815 г.).

Двести пять басен, написанных в разное время на протяжении сорока шести лет (первые басни — 1788 г., последние — 1834 г.), вобрали в себя огромный жизненный материал. Все дворянско-крепостническое государство, вся Россия сверху донизу, от царя до мужика, от вельможного бюрократа до пастуха, все классы и все сословия с их точной социальной характеристикой и не менее точной оценкой разместились в девяти книгах собрания Крыловских басен. На основные социальные вопросы Крылов ответил с потрясающей выразительностью. Недаром отклики Крыловских басен мы встречаем у Салтыкова-Щедрина (ср., например басню Крылова «Щука» и процесс пескаря в «Современной идилии» Щедрина).2

На вопрос о привилегиях и притязаниях дворянства ответила басня «Гуси». На вопрос о социальном неравенстве, на крестьянский вопрос в связи с оценкой социальной роли господ и рабов ответили басни

257

«Листы и корни», «Туча», «Орел и крот», «Мирская сходка», «Дикие козы», «Собака и лошадь», «Крестьяне и река», «Волки и овцы». На вопрос о верховной власти ответила басня «Лягушки, просящие царя», о различных типах бюрократов — тупоумного судьи, судьи-плута-взяточника и живодера, кретина-администратора — басни «Оракул», «Лисица и сурок», «Слон на воеводстве» и т. п.

На вопрос о полицейском произволе и беспощадной эксплоатации бесправного народа ответили басни «Волк и мышонок», «Кошка и соловей», «Щука», «Лещи», «Мирон», «Вельможа» и в особенности «Пестрые овцы» и «Рыбья пляска». Две последние басни — непревзойденные образцы сатирического искусства по остроте и меткости, по лаконичности и силе художественного обобщения. Неудивительно, что басню «Пестрые овцы» не пропустила цензура:1 написанная, как это обычно для Крылова, по конкретному политическому поводу — повидимому в связи с разгромом александровской реакцией «вольнодумной» университетской профессуры и студенчества в конце 1821 г., — басня метила в таких реакционеров, как Д. П. Рунич, М. Л. Магницкий, министр просвещения кн. А. Н. Голицын и, наконец, в самого царя Александра I, — в последнего особенно чувствительно в финале. Когда «нелюбимые» пестрые овцы, по совету лисы, были истреблены без «пролития невинной крови», —

Какие ж у зверей пошли на это толки —

Что лев бы и хорош, да все злодеи волки.

Что же касается басни «Рыбья пляска», то Крылову пришлось напечатать ее (впервые в «Соревнователе просвещения», 1824, № 7, под заглавием «Рыбьи пляски») с существенным искажением смысла. В таком виде она долго входила во все издания басен Крылова, — не только прижизненные.2

В редакции, пропущенной цензурой, царь оказался неожиданно «милостивцем» для терзаемого народа:

Неискаженная редакция ...«Да отчего же», — Лев спросил: «скажи ты мне, | Цензурная редакция ...«Да отчего же», — Лев спросил: «скажи ты мне, |

Цензура постаралась вместо неумолимого сатирика-обвинителя представить читающей публике «доброго дедушку» Крылова. Как было дело, — коротко и выразительно сообщила В. А. Оленина: «Ему приказано было

258

«переделать эдак».1 Самодержавная власть стремилась «переделать эдак» весь творческий облик поэта. В официальной биографии Крылова, Бантыша-Каменского, указывалось, например, что наш баснописец в противоположность Лафонтену «не помрачал славы своей сочинениями, вредными для ума и сердца...» и «всегда свято хранил веру отцов своих...» Из Крылова стремились сделать казенного «патриота», узкого националиста, тогда как на самом деле творчество его свидетельствует о подлинной глубокой любви к своему народу и к своей стране. На вопрос об истинном патриотизме, о гражданском долге перед родиной и непримиримости к ее врагам ответили исторические басни «Волк на псарне», «Обоз», «Ворона и курица», «Щука и кот», «Раздел». Эти басни — блестящий образец действенной агитации художественным словом за всенародный отпор иноземному вторжению. Замечательно, что и здесь позиция Крылова была самостоятельной и мудро-трезвый голос его отнюдь не звучал рупором дворянско-помещичьего класса. Напротив, в басне «Обоз» он выступил2 в защиту стратегического плана Кутузова, который после Бородина и сдачи Москвы медлил с переходом в наступление против Наполеона, несмотря на крайнее недовольство царя и его приспешников. Цену помещичьего «патриотизма» Крылов показал в басне «Раздел»,3 которая оканчивалась следующими многозначительными стихами:

В делах, которые гораздо поважней,

Нередко от того погибель всем бывает,

Что чем бы общую беду встречать дружней,

Всяк споры затевает

О выгоде своей.

Крылов негодует на предателей интересов родины — своекорыстных «торгашей», которые, невзирая на пожар, «делят барыши» вместо того, чтобы тушить огонь, охвативший их «общий дом». «Честные торгаши» — это в первую очередь крепостническое дворянство. От взора сатирика не ускользнул шкурный классовый эгоизм «высшего сословия российского», так же как не ускользнула и бездарность иных военных руководителей (басня «Щука и кот» — по поводу неудачного преследования французов адмиралом Чичаговым, его отступления от Борисова). Против вредной доверчивости в отношении врага и его намерений была направлена басня «Волк на псарне».

Демократический патриотизм и чувство национального достоинства не помешали обнаружиться сатирической зоркости Крылова и в сфере изображения нравов и характеров самой разнообразной общественной среды. С поразительной реалистической убедительностью изображена галерея носителей социальных пороков: злобы и клеветы («Змея и овца», «Клеветник и змея», «Мыши»), лицемерия и вероломства («Добрая лисица», «Лев», «Лев, серна и лиса»), хвастовства («Синица», «Туча»), неблагодарности («Крестьянин и работник», «Волк и журавль»), невежества и ограниченности («Мартышка и очки», «Петух и жемчужное зерно», «Осел и соловей», «Свинья под дубом»), лживости и лести («Лжец», «Напраслина», «Ворона и лисица», «Кукушка и петух»), скупости и жадности («Скупой», «Бедный и богач», «Скупой и курица», «Фортуна и нищий»), зависти («Лягушка и вол»), эгоизма («Лягушка и Юпитер», «Волк и лисица») и т. п. Старая история литературы, неправомерно видевшая

259

Автограф «Рыбьей пляски» И. А. Крылова.

260

в Крылове преимущественно бытописателя-моралиста и не желавшая заметить острейшей социально-политической сатиры, естественно должна была сильно преувеличить удельный вес «нравоучительных» басен. Но не следует и преуменьшать их значения. Плоское «моралистическое» толкование многих из них должно быть пересмотрено с учетом основных сатирических принципов и тенденций крыловского творчества в целом. Такое толкование басен — обычно результат забвения их живого, конкретного, актуального смысла. Между тем наиболее проницательные охранители самодержавия и крепостничества никогда не заблуждались на этот счет. Так, за год до смерти великого поэта, попечитель петербургского учебного округа писал министру народного просвещения: «Знаменитый Крылов, изображая пороки людей в своих баснях, метит часто на обстоятельства и события современного общества» (Литературный музеум, стр. 61). В этом все дело. Даже официально признанный и прославленный Крылов всегда оставался в высшей степени «опасным» писателем... А этот писатель не мог не задумываться над вопросом о своем положении в дворянско-крепостническом обществе. На вопрос о положении писателя ответила басня «Соловьи». И нет сомнения, что Крылов, знавший себе цену, вложил в эту басню конкретный автобиографический смысл.

Начавший свою деятельность как литератор радищевского круга, Крылов-баснописец не случайно оставался всегда в стороне от литературных разногласий — карамзинистов и шишковцев, «романтиков» и «классиков». Он состоял в Беседе, но не был «беседчиком». Его хвалили Батюшков («Видение на берегах Леты») и Жуковский (в рецензии на басни), но он не был и арзамасцем. Он занимал особую позицию, с точки зрения которой литературные распри первой четверти XIX в. представлялись мало существенными, не принципиальными.

«Для немногих» — под таким названием Жуковский издавал свои стихи. Это название не было случайным. Оно чрезвычайно ярко и выразительно указывало на социальную природу той «изящной словесности», тех литературных принципов, представителем которых был Жуковский, на ряду с другими писателями. Он писал для немногих. Читательский адрес был точно ограничен «просвещенным» кругом «высшего сословия российского».

Крылов писал для всех. И это было неслыханной новостью. Она поражала простодушного провинциала, брата баснописца — Льва Андреевича: «Читал сочинения г. Жуковского, но он, как мне кажется, пишет только для ученых, и более занимается вздором, а потому слава его весьма ограничена. А также г. Гнедич, человек высокоумный и щеголяет на поприще славы между немногими. — Но как ты... пишешь — это для всех: для молодого и для старого, для ученого и простого...»1 Та же черта была подчеркнута через много лет известным литератором В. Ф. Одоевским на юбилейном чествовании Крылова 1838 г.: «Существуют произведения знаменитые, но доступные лишь тому или другому возрасту, большей или меньшей степени образованности; немного таких, которые близки человеку во всех летах, во всех состояниях его жизни. Ваши стихи во всех концах нашей величественной родины лепечет младенец, повторяет муж, вспоминает старец; их произносит простолюдин... изучает литератор...»2

261

Крылов был первым общерусским поэтом. До Крылова были писатели для «высшего света» — столичного, в том числе и придворного дворянского круга, для провинциального дворянства, для купечества, для чиновников и мещан и т. д. Рылеев писал по-разному, отдельно для дворян и отдельно для солдатско-крестьянской массы. Были писатели для интеллигенции. Были писатели «для дам». Крылов был первым поэтом, обратившимся своим словом не к отдельным сословиям и общественным группам и даже не к отдельным классам, а к нации. Крылов впервые обратился не к сословной и групповой, а к общерусской аудитории. Понятно, что Крыловское слово оказалось качественно иным, небывалым; так же как и всенародный характер славы баснописца; понятны и неслыханные тиражи прижизненных изданий басен: семьдесят пять тысяч экземпляров в эпоху, когда пять тысяч считались огромным тиражом для стихов.

Это новое слово было словом популярным в строгом и точном смысле. Это новое слово было событием огромной важности в истории нашей литературы. Оно знаменовало собою конец феодально-сословной обособленности и ограниченности литературы и литературного языка и вместе с тем — громадный по своему влиянию шаг по пути развития национальной литературы и национально-литературного языка. Крылов был ближайшим предшественником Пушкина. С исключительной смелостью он вывел поэзию из стен дворянского литературного салона на площадь. Так и сказал один из современников: «Дмитриев ввел басню во дворец, Крылов вывел ее на площадь».1

Сопоставление этих двух имен было сопоставлением двух различных литератур. Даже в тридцатых годах карамзинисты продолжали сопротивляться демократизации художественной литературы и ее языка. «Одного не прощал он, — писал об И. И. Дмитриеве М. А. Дмитриев, — низкого чувства и низкого площадного выражения, которые при нем уже начинались».2

Сам И. И. Дмитриев писал с возмущением Жуковскому в сентябре 1836 г.: «Как не упомянуть и о том, что некто Плаксин на публичных лекциях в Петербурге называет исторический слог Карамзина идиллическим; и дети наши должны ему верить... Межевич недавно в речи своей, произнесенной на торжественном собрании, объявил... что период Карамзина ознаменован совершенным отсутствием народности... Что же такое народность по мнению наших молодых учителей? Писать так, как говорят наши мужики на Сенной и в харчевнях?» (Русский архив, 1870).

Вот почему имя Крылова даже в 30-е годы было для одних знаменем и образцом подлинной народности и в литературе, а для других — неприятным символом демократической порчи дворянского «хорошего вкуса». Вполне закономерным был выпад Каченовского против басни «Свинья», названной в рецензии «презренным сочинением» и «смрадом запачканных нелепостей».3

Неудивительно, что карамзинист Блудов тоже осудил «неэстетический» реализм этой басни. «Строгий и несколько изысканный вкус Блудова не допускал появления Хавроньи в поэзии».4

Неудивительно, что и Вяземский рекомендовал своему сыну для чтения басни Дмитриева, а не Крылова, чтобы «не испортить вкуса». Этот либеральный — в 20-х годах — литератор открыто высказался в

262

письме к А. А. Бестужеву (9 марта 1824 г.): «Крылова уважаю и люблю как остроумного писателя, но в эстетическом, литературном отношении все же поставлю выше его Дмитриева». Годом раньше в статье о Дмитриеве была сделана Вяземским попытка., правда, в несколько завуалированной форме, опорочить историко-литературное значение басен Крылова. Получалось так, что Крылов пришел использовать «выработанный язык» и «готовые» формы, имея «пример поучительный и путеводителя» в лице Дмитриева. При этом Вяземский как бы вскользь и с неудовольствием заметил, что Крылов «дерзнул бороться с Дмитриевым» (Предисловие к 6-му изданию стихотворений И. И. Дмитриева, 1823).

Пушкин решительно выступил в защиту Крылова, сразу же почуяв глубокую принципиальность вопроса. Он писал Вяземскому 8 марта 1824 г.: «И что такое Дмитриев? Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова». Вяземский не сдавался. По поводу статьи Пушкина о Лемонте (1825), где Крылов был назван «представителем духа русского народа», Вяземский возражал: «Что такое за представительство Крылова... Как ни говори, а в уме Крылова есть все что-то лакейское: лукавство, брань из-за угла, трусость перед господами... Может быть и тут есть черты народные, но по крайней мере не нам признаваться в них...» (письмо Пушкину в октябре 1825 г.). На это высокомерно-либеральное дворянское фрондерство Пушкин ответил: «Ты уморительно критикуешь Крылова; молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума. Я назвал его представителем духа русского народа — не ручаюсь, чтоб он отчасти не вонял. — В старину наш народ назывался смерд (см. госп. Карамзина)». Так, спор о Крылове заключал в себе по существу спор о путях развития русской художественной литературы. Это был спор об основных литературных принципах: дворянско-аристократических и национально-демократических.

Народность Крылова — разночинца и демократа, пишущего для массы, бесконечно далеко отстояла и от полуфеодальной по своей закваске, шовинистической «народности» шишковцев — членов Беседы с их эпигонами, и от оперной «облагороженной», условно-сентиментальной народности «европейцев» — карамзинистов с их эпигонами. Народность Крылова питалась совершенно иными источниками, иным материалом, иным мировоззрением, иной эстетикой. Источники, питавшие творчество Крылова, били из глубины народной жизни. Дело было не в том, что Крылов «брал сюжеты» из народного быта и пользовался материалом пословиц и поговорок. Это делали и до него многие писатели, особенно в басне. Но Крылов перестроил басню, сообщив ей особый синтетический жанровый характер: это — и злободневная политическая сатира, и глубокая социальная инвектива, и виртуозно сжатая «комедия нравов», и зарисовка народных типов, и философское раздумье — плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». И все же решающее значение имела не жанровая новизна, а национализирующая творческая сила стиля. Замечательно, как преобразовался под пером Крылова заимствованный материал. Известно, что Крылов переводил и перерабатывал чужие басни: Эзопа, Федра, Лафонтена (преимущественно), Флориана, Геллерта, Лессинга и других иностранных авторов. Исследователи указывают на 45 с несомненностью «заимствованных» басен (сам Крылов в издании 1843 г. отметил звездочкой в алфавитном перечне тридцать три басни, которые были «переводом или подражанием»). Так, басня «Лягушки, просящие царя» восходит к басне Лафонтена «Les Grenouilles qui demandent un Roi», a басня «Крестьянин и смерть» — к басне «La Mort et la Bûcheron»; басня «Лев и лисица» — перевод Эзоповой басни того же названия, а басня

263