55

Карамзин

1

Русский дворянский сентиментализм подготовлялся и строился в литературе, начиная в 1770-х годов. Херасков, Веревкин и другие писатели старшего поколения, испытав воздействие западных течений преромантизма и раннего буржуазного реализма, старались усвоить эти последние достижения европейского искусства для русской литературы, перестроив их принципы в применении к задачам и навыкам русской культуры. За ними пошли другие, более молодые. С того же времени отчетливо наметились два различных, даже противоположных и враждебных пути сентиментализма в России; с одной стороны, это был путь оформления радикальной политической мысли, это был демократический сентиментализм, в основном ориентированный на реалистические тенденции западной буржуазно-демократической литературы; это была традиция, намеченная Фонвизиным и нашедшая завершение в творческой деятельности Радищева, автора «сентиментального» «Путешествия из Петербурга в Москву». С другой стороны, это был путь эстетического оправдания ухода от социальной борьбы и разоружения части передовой дворянской общественности, путь ликвидации дворянского либерализма; в искусстве эта традиция, ориентированная более на преромантические тенденции молодого буржуазного искусства, была намечена Муравьевым, Львовым, Нелединским-Мелецким и нашла завершение в творческой деятельности Карамзина, автора сентиментального путешествия по Европе — «Писем русского путешественника», главы дворянской литературы 1790—1810-х годов, учителя Жуковского и множества других писателей начала XIX столетия. Николай Михайлович Карамзин надолго запомнился его ученикам и поклонникам не только как человек большого ума и тонкой культуры, но и как человек, сумевший прожить свою жизнь размеренно и благоразумно. Он вырос в провинции, в Симбирской губернии. Когда ему исполнилось 14 лет, его повезли в Москву и отдали в пансион проф. Шадена. Он получил хорошее образование и светское воспитание.

Восемнадцати лет Карамзин поступил на военную службу, — как и полагалось дворянскому юноше, — в один из лучших гвардейских полков. Однако вскоре он вышел в отставку и уехал в Симбирск. Там он блистал в обществе и поражал провинциалов необыкновенной образованностью. В Симбирске Карамзина увидел И. П. Тургенев, известный масон и литератор новиковского круга. Он убедил молодого человека поехать с ним в Москву, вовлек его в масонскую организацию, заставил его серьезно заняться литературой и углублением своего научного кругозора. Карамзин сделался одним из участников литературно-издательских начинаний Н. И. Новикова, одним из учеников розенкрейцерского ордена. Он и

56

жил в доме, принадлежавшем масонской организации, как бы в своеобразном монастыре. Он принял ближайшее участие в журнале «Детское чтение» (1785—1789), первом русском детском журнале, издававшемся Новиковым под редакцией А. А. Петрова, также ученика-масона. Карамзин переводил для «Детского чтения», иногда заменял Петрова в качестве редактора, затем он стал писать сам, стихами и прозой.

Жизнь Карамзина у масонов продолжалась около четырех лет. Наконец он пережил разочарование в масонской организации и в самом Новикове. Ему, в сущности, всегда была чужда мистика «братьев»-розенкрейцеров, сначала подействовавших на него, вероятно, и атмосферой тайны и своеобразной рыцарской романтикой их ритуалов. Но более всего Карамзина смутил в новиковском масонстве налет конспирации, — как для него стало ясно, наконец, — имевший не столько эстетический, сколько политический характер. В то же время его тяготило и монастырское послушание и монастырское удаление от живой жизни. Он хотел видеть Европу, хотел расти как писатель. Он уехал за границу, покидая в Москве любимую женщину и друзей; может быть, он получил поручение от масонов за границу; но на самом деле это был, во всяком случае, разрыв с масонами и начало новой жизни. Карамзин ехал в Европу, чтобы собрать материал для задуманных им литературных выступлений, для книги о европейской культуре, для журнала европейского значения. На путешествие он истратил почти-что последние деньги, оставшиеся от наследственного имения.

Уезжая за границу, Карамзин был уже весьма образованным молодым человеком. Он следил за новинками западных литератур еще в Москве. Теперь он мог черпать непосредственно у источников европейской культуры. Он пробыл за границей восемнадцать месяцев, побывал в Германии, Швейцарии, Франции и Англии. Он старался наблюдать природу и нравы чужих стран, много читал, добивался знакомства с выдающимися людьми Запада, с писателями, учеными, философами и старался тут же разобраться в своих впечатлениях, понять увиденное, осмыслить его. В 1790 г. он жил несколько месяцев в Париже, наблюдал революцию в действии, — и отнесся к ней несочувственно.

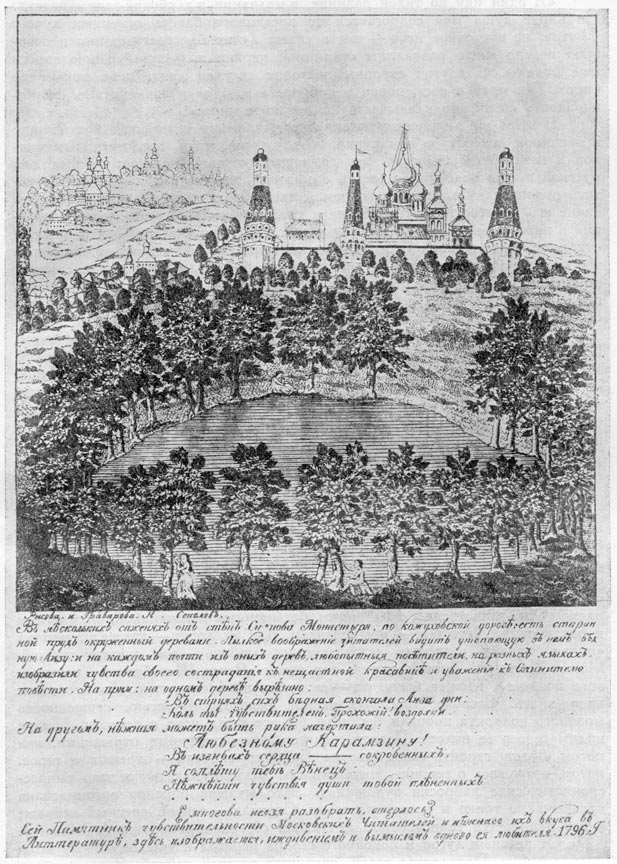

Осенью 1790 г. Карамзин вернулся в Россию с множеством французских, немецких и английских книг, с запасом идей, впечатлений и воспоминаний на много лет. Его подготовка к самостоятельной литературной деятельности закончилась. С 1791 г. он начал издавать «Московский журнал», выходивший два года. Это был превосходный журнал по тем временам, и он имел большой успех. Карамзин печатал в нем много своих повестей и стихотворений. «Бедная Лиза», помещенная в нем, произвела фурор. Московские девушки и юноши, прочитав повесть и умилившись печальной судьбой ее героини, ходили к Симонову монастырю и любовались на пруд, в котором она утопилась. Другие повести Карамзина также читались нарасхват. В своем журнале Карамзин печатал по частям и «Письма русского путешественника» — литературно-обработанные записки своего путешествия. Деятельным сотрудником журнала был и друг Карамзина И. И. Дмитриев. Старые литераторы из масонского круга были недовольны дерзновением молодого человека, их недавнего ученика, выступившего в роли руководителя журнала и учителя читателей. Но Карамзину удалось привлечь к сотрудничеству столпа масонской литературы — Хераскова. Он привлек к участию в журнале и Державина, с которым успел познакомиться и даже подружиться. Слава пришла к Карамзину, когда ему было всего двадцать пять лет; молодежь поклонялась ему. Скоро он стал признанным авторитетом в литературе.

57

В 1792 г. Новиков был заключен в крепость, и масонская организация в Москве была разгромлена. Карамзин, давно разошедшийся с масонами, тем не менее мужественно выступил в печати с осуждением расправы над ними; он опубликовал свою оду «К милости», в которой достаточно прозрачно высказал свое отношение к действиям Екатерины по отношению к Новикову и его друзьям. Между тем и сам Карамзин был на подозрении у властей, прежде всего как ученик масонов. Реакция свирепствовала в литературе, и правительство проявляло подозрительность выше меры по отношению ко всякой сколько-нибудь независимой мысли. Карамзин не мог не негодовать, видя разгул реакции. Все это вместе взятое привело к тому, что Карамзин принужден был сократить свою активность. Он чувствовал себя опальным. Прекратив издание «Московского журнала», дававшего ему хотя бы умеренный заработок, он издал в 1793 и 1794 гг. два тома альманаха «Аглая», в значительной мере наполненные произведениями самого редактора-издателя; в 1794 г. он напечатал сборник своих повестей и стихотворений «Мои безделки». В 1796—1799 гг. вышло три томика стихотворного альманаха, собранного Карамзиным, — «Аониды».

Карамзин занимался литературой профессионально; более того, литература была его единственным делом; она приносила ему и средства к жизни. В этом отношении он также явился новатором. До него только «мелкотравчатые» писатели, вроде Матвея Комарова, зарабатывали литературой на пропитание. Писатели же дворяне вообще не смотрели на литературу, как на профессию, приносящую средства к жизни, хотя и им иногда приходилось прибегать к своему перу ради заработка (например Княжнину). Карамзин первый среди ведущих писателей открыто сделал литературу профессией, притом профессией почетной, уважаемой. Он поднял в этом смысле авторитет писателя. И именно он узаконил прамо писателя получать деньги за свой творческий труд. Роль Карамзина в истории писательского дела в России была очень велика и плодотворна. Следует также подчеркнуть, что Карамзину удалось расширить круг читателей хорошей книги в России. Его повести, «Московский журнал», альманахи проникли в провинцию, читались людьми самых разных степеней культуры. Его успех приохотил к чтению серьезной книги многих, ранее читавших только «низовую» книгу. Он подготовил возможность восприятия сравнительно широким кругом русских людей не только поэзии Жуковского, но и поэзии Пушкина. «Своим журналом, своими статьями о разных предметах и повестями он распространял в русском обществе познания, образованность, вкус и охоту к чтению», — сказал Белинский.1

В царствование Павла I, в период жесточайшей реакции, Карамзину пришлось заниматься главным образом переводами, знакомя русских читателей со многими, до тех пор неизвестными ему произведениями западных литератур; но и с переводами было трудно; цензура не хотела пропускать переводы из Демосфена, Цицерона, Саллюстия, потому что они были республиканцами. В 1802 г., при Александре I, Карамзин вновь принялся за издание журнала — «Вестника Европы»; это был журнал не только литературный, но и первый общественно-политический журнал XIX столетия.

В 1801 г. Карамзин женился. Денег у него не было, и журнал должен был прокормить его с семьей. Журнал имел успех, и Карамзин надеялся, что за пять лет издание журнала обеспечит его настолько, что ему удастся предпринять огромный труд, который потребовал бы много

58

усилий и времени. Он задумал написать историю России — монументальное историческое произведение.

Друг Карамзина М. Н. Муравьев, когда-то бывший учителем Александра I, взялся похлопотать о том, чтобы правительство помогло Карамзину в его занятиях историей. В 1803 г. царь назначил Карамзина официально историографом и дал ему пенсию. Карамзин принялся с рвением за работу. Он читал, изучал, рылся в старинных рукописях, — и начал писать «Историю государства Российского».

Двадцать два года, до самой смерти, Карамзин продолжал работать над своей «Историей». Жизнь его текла спокойно; она была заполнена трудом, семейными радостями и горестями, беседами с друзьями. Овдовев в 1802 г., в 1804 г. Карамзин женился вторично, на сестре П. А. Вяземского («незаконной» дочери его отца). К старости Карамзин все более укоренялся в консервативных воззрениях, но оставался человеком независимым. В 1811 г. он лично познакомился с царем (через сестру Александра Екатерину Павловну) и подал ему «Записку о древней и новой России», в которой критиковал политическое направление правительства с реакционных позиций, но смело и не взирая на лица. «Записка» была направлена, в частности, против половинчатых реформ, проводившихся Сперанским.

В 1800—1810-х гг. разгорелась распря между учениками Карамзина, сторонниками его реформ в литературе и языке, с одной стороны, и литературно-политическими реакционерами, возглавленными адмиралом Шишковым, — с другой. Дело дошло до доносов правительству; некто Павел Иванович Голенищев-Кутузов, бездарный писатель и оголтелый реакционер, писал властям о том, что Карамзин — якобинец и ниспровергатель основ. К счастью, эти бредовые, вовсе не соответствовавшие действительности доносы не влияли на царя.

Сам Карамзин совершенно устранился от полемики; за него сражались его ученики. Впоследствии он даже лично познакомился с Шишковым и сумел очаровать его. Вообще Карамзин обладал значительным обаянием, умением покорить своего собеседника. Его спокойное достоинство, легкость свободной и умной речи, острый ум импонировали самым различным людям.

В 1816 г. Карамзин переехал в Петербург. Через два года появились первые восемь томов «Истории государства Российского». Успех книги был неслыханный. Все хотели прочесть историю своей страны, впервые научно и увлекательно написанную. Передовую молодежь не могла удовлетворить монархическая тенденция «Истории», но все признавали художественный блеск изложения и обилие материалов, собранных Карамзиным, его исключительной заслугой; все говорили о том, что Карамзин открыл для русского народа его прошлое.

С 1816 г. Карамзин летом живал в Царском Селе, недалеко от дворца. Работа над историей занимала все утро. На прогулке в парке Карамзин встречался постоянно с царем Александром. Они вместе гуляли и разговаривали. Карамзин стал личным другом царя, хотя нередко оспаривал его мнения и даже действия весьма решительно. Он не хотел ни чинов, ни денег, — и он не получал их. Нередко в Царское Село приезжали друзья, писатели, старики и молодежь. За круглым столом в гостиной жена Карамзина разливала чай. Несколько поодаль от стола в просторных вольтеровских креслах восседал сам Карамзин и поучал своих молодых посетителей.1 Летом 1816 г. часто бывал на этих

59

литературно-политических чаепитиях юноша-Пушкин. Зимой беседы за круглым столом переносились в Петербург. Постоянными посетителями Карамзина были Жуковский, Батюшков, А. И. Тургенев, П. А. Вяземский. В 1820 г., когда Пушкину угрожала тяжкая кара за его вольнолюбивые стихи, Карамзин хлопотал о нем и помог смягчить его участь.

Карамзин умер в 1826 г., не успев закончить двенадцатый том «Истории государства Российского», посвященный описанию событий «смутного времени».

2

Четыре года, проведенные Карамзиным в сфере влияния новиковской организации, во многом определили его мировоззрение в дальнейшем, пожалуй, на всю его жизнь. Здесь выковались принципы его отношения к действительности, основы его политической идеологии, даже определилась его литературная ориентация. Влияние масонского круга на Карамзина было тем более сильно, что воспитание, полученное им у проф. Шадена, старого работника Московского университета, тесно связанного с тем же кругом, не только не противоречило этому влиянию, но могло только подготовить Карамзина к его восприятию. В сущности, с самого детства Карамзин развивался в том течении русской дворянской культуры, которая выразилась в деятельности и творчестве Хераскова и — с другой стороны — Новикова, и которое восходило к Сумарокову и его школе. Ведь и сентиментализм в той его форме, которая завершилась на русской почве Карамзиным, возник в творчестве Хераскова и писателей, связанных с ним; ведь и германские штудии и увлечения Карамзина были предопределены литературными интересами Хераскова — поклонника Клопштока, Кутузова — переводчика Клопштока, и в то же время усиленными связями новиковского масонства с умственными и даже политическими течениями в Берлине, проповедью проф. Шварца, «пророка», выехавшего из Германии и, в конце концов, уроками Шадена, бывшего тюбингенского студента.

Глубокая связь Карамзина с традицией русской дворянской культуры, по-своему воспринявшей в 1780-х годах германские воздействия, приводила к борьбе в его сознании двух стихий, явившихся для него историческим наследием двух периодов развития самой этой традиции в идеологической и, прежде всего, в политической области. Исконный либерализм сумароковской школы, сильно поколебленный катастрофическими событиями 1770—1780-х годов, крестьянской войной и потемкинской реакцией в России, американской революцией и нарастанием революционной ситуации во Франции, все же не утерял окончательно своего обаяния для Карамзина. Неприятие тирании, произвола, чиновничье-полицейского характера правительства, варварства и невежества, разъедавших властвующий класс России, все то, что составляло пафос отрицания и политической борьбы и Сумарокова и даже еще Фонвизина, — все это свойственно органически и мировоззрению Карамзина. Он никогда, до самой смерти, не мог примириться с явными неустройствами русской политической жизни. Он с самой юности усвоил правила независимости мысли и поведения русского писателя, культивировавшиеся в кругах учеников Сумарокова. Как и его учителя и, может быть, более подчеркнуто, чем они (он все-таки сформировался при громах французской революции), Карамзин не хотел и не мог быть рабом, слугой царя, чиновником, даже придворным. Идея свободного гражданского служения была ему всегда близка. Недаром он ни за что не хотел быть государственным

60

служащим, не хотел ни чинов, ни званий, отказывался даже от почетных назначений, например, от назначения попечителем учебного округа (1810). Он добивался официального звания историографа, дававшего ему возможность у себя дома заниматься историей России, но ведь это звание, специально для него восстановленное, нимало не обязывало его принимать участие в практике власти. Он принял от Александра I орден и чин статского советника, но ведь это был очень невысокий чин для царского друга и крупного деятеля, каким он был, и опять — этот чин не был для него связан с какой бы то ни было чиновничьей должностью. Он хотел при Александре влиять на политику правительства, но только в качестве писателя, представителя свободной дворянской общественности, наконец, личного друга царя и частного человека, а не в качестве официального лица. Он даже не хотел состоять ни в какой официальной литературной организации; в 1816 г., познакомившись с Шишковым и другими «беседчиками», он писал жене: «Добрый старик Державин вздумал было произвести меня в члены Российской Академии; но я сказал ему, что до конца моей жизни не назовусь членом никакой Академии» (18 февраля 1816). Правда, в 1818 г. Карамзину пришлось все-таки принять членство Российской Академии, но зато он произнес при вступлении в нее речь весьма независимую и поучительную для заседавших в ней реакционеров.

При Екатерине II (как и при Павле I) Карамзин был фигурой явно подозрительной для правительства. Его ода «К милости», заключавшая протест против произвола, расправившегося с Новиковым, не могла пройти ему даром. Это его выступление тем более замечательно, что он не только разошелся с Новиковым идейно и организационно уже за три года до того, но был с ним в ссоре и очень не любил его лично. Карамзин тяжело переживал свою опалу и может быть испытывал тревогу за свою судьбу. О нем ходили слухи вроде, например, того, что он уже сослан. Его имя становилось одиозным для властей, и иной раз лучше было о нем не напоминать. Карамзин был подавлен, но не шел на капитуляцию. Он вместе со всеми «независимыми» не мог скрывать своего осуждения политики последних лет царствования Екатерины. И когда Дмитриев написал в 1794 г. две оды официального стиля, Карамзин так выразился о них в письме к самому Дмитриеву, — осторожно, из опасения перлюстрации, и все же определенно: «Ода и Глас патриота хороши поэзиею, а не предметом. Оставь, мой друг, писать такие пиесы нашим стихокропателям. Не унижай Муз и Аполлона» (6 сентября 1794).

Начиная с конца 1790-х годов, Карамзин все более «правел», и тем не менее он не отрекался от закваса независимой мысли своих учителей. Он не забывал и Новикова, и когда тот умер, подал царю записку, в которой дал очень положительную оценку его деятельности; записка имела целью добиться материальной поддержки семье Новикова. Вообще, записки, «мнения», подававшиеся Карамзиным Александру I, так же как характер его личных отношений с царем, весьма показательны. «Записка о древней и новой России» (1811), без сомнения, — документ реакционной общественной мысли; Карамзин выступил в ней с злыми нападками на политику поддержки Сперанского. «Самодержавие есть Палладиум России» — таков политический вывод Карамзина; охрана дворянских прав и крепостничества — его вывод в социальной плоскости. Тем не менее «Записка» была таким документам, который царским слугам, вроде Аракчеева, Шишкова, Фотия, мог показаться крамольным. Карамзин подвергает резкой критике все стороны деятельности правительства, и критика его часто справедлива: он рисует яркую картину разгула невежественной, грабительской, глупой власти в стране. Карамзин дает критический анализ

61

царствования Екатерины, громит тиранию Павла, отца своего адресата; он не побоялся даже заговорить об убийстве Павла и осудить убийц (а ведь и сам Александр не мог быть свободен от обвинения по этому делу), — и вот он переходит к царствованию самого адресата: «Но здесь имею нужду в твердости духа, чтобы сказать истину. Россия наполнена недовольными: жалуются в палатах и в хижинах, не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению, строго осуждают его цели и меры». Карамзин резко и ядовито обрушивается на советников царя, его друзей и любимцев; он не щадит и его самого, недвусмысленно намекая на его неопытность, неосторожность, слабое понимание политических вопросов, легкомыслие, самоуправство, наконец, просто глупость. Этой критикой монархии справа не могли не воспользоваться критики и ненавистники его слева. Но царь Александр, естественно, остался недоволен «Запиской» Карамзина; он никогда не слышал такой речи ни от кого, никогда не читал таких слов, обращенных к нему.

Когда в 1816 г. Карамзин привез первые 8 томов своей «Истории государства Российского» в Петербург (из Москвы, где он жил в это время) и должен был получить от царя возможность издать ее. Александр не принимал его в течение полутора месяцев; историографу дали понять, что царь все еще недоволен им, что для улучшения его положения необходимо подольститься к Аракчееву и что открытое нежелание Карамзина кланяться временщику истолковывается властями неблагоприятно. Карамзин не скрывал своего раздражения всем этим делом. Он хотел уже уехать, не печатать «Историю», хотя ему предлагали частные лица издать ее, заплатив автору большие деньги. Он подчеркивал, что не хочет даже ради царя отказаться от чувства собственного достоинства. 2 марта он писал жене: «вчера, говоря с вел. кн. Екатериною Павловною, я только что не дрожал от негодования при мысли, что меня держат здесь бесполезно и почти оскорбительным образом». Наконец, ему пришлось сделать некоторые уступки по отношению к Аракчееву, правда, незначительные, — и царь принял его «милостиво», и «История» могла быть напечатана. С тех пор началась дружба с царем. Со стороны Карамзина это была действительно личная дружба. Его письма к царю и царице составляют исключение из всех почти писем к ним; они лишены подобострастия, даже условных формул почитания; это — простые, частные, дружеские письма, написанные в таком тоне, конечно, с умом и умыслом, не совсем простодушно, — но существен здесь самый замысел.

В 1819 г., когда Александр I заявил о своем намерении отделить польские губернии от России, дав им государственную самостоятельность, Карамзин заволновался. Он написал царю записку «Мнение русского гражданина», в которой с величайшей резкостью заявлял, что царь не должен исполнить своего намерения, не имеет права исполнить его, заявлял, что в случае исполнения его, отечество явится «игралищем самовластного произвола» и т. д. Эту записку Карамзин лично прочитал царю, и это было для царя новой обидой. Карамзин написал для своих сыновей и для потомства заметку об этой беседе с царем, — заметка так и обозначена была в заглавии: «Для потомства». Здесь Карамзин, зная, как трудно было резко порицать царя лично ему, восклицал: «Потомство! Достоин ли я был имени гражданина российского? Любил ли отечество? Верил ли добродетели? Верил ли богу?» 18 декабря 1825 г., через четыре дня после восстания, Карамзин написал прибавление к этой заметке. Здесь он подводил итог своим беседам с умершим царем, и вот этот итог: «Я не безмолствовал о налогах в мирное время, о нелепой Г[урьевской] системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых

62

важнейших сановников, о министерстве просвещения или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, — наконец о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные». Последние слова здесь чрезвычайно важны. Карамзин, в 1811 г. писавший царю, что дело не в законах, а в хороших людях, теперь, в 1825 г. заявляет потомству, что он требовал от царя твердых государственных законов. 1812 год и весь период декабризма, отделяющие «Записку о древней и новой России» от 1825 года, не прошли даром и для Карамзина. Ведь о введении монархии в рамки «законности» он пишет сразу после 14 декабря. Видимо, восстание не так уж поразило его. «Официальные» письма его к И. И. Дмитриеву и А. И. Тургеневу после восстания написаны осторожно и неопределенно. Следует указать, что когда Николай I поручил Карамзину составить проект манифеста о вступлении его на престол, проект вышел таким, что новый царь не захотел принять его. Карамзин предложил царю включить в программную часть манифеста и «истинное просвещение ума», и «мирную свободу жизни гражданской», и такую фразу: «да будет престол наш тверд законом и верностию народною». Как ни смутны были заключенные в этих словах обещания, Николай не пожелал дать их. Проект Карамзина был отвергнут, и в изданном манифесте не было ни слова ни о просвещении, ни о свободе, ни о законе.

3

П. А. Вяземский мечтал о парламенте, в котором Карамзин будет восседать среди правых, а он, Вяземский, среди левых. Карамзин, без сомнения, готов был принять такую формулу, — и при этом он очень любил Вяземского, как и других «либералистов». Собираясь вместе, Карамзин и «либералисты» могли обо многом, и очень важном, договориться. Но самое важное разделяло их: вопрос о крепостничестве, потому что все-таки Карамзин был прежде всего консерватором помещичьего толка. Впрочем, и в своей реакционности Карамзин никогда не мог забыть просветительских уроков своих учителей, начиная от Шадена и Хераскова и кончая Новиковым. Культура, знание, широкое образование — для него всегда оставались одним из основных условий народного благосостояния, и распространение их — одной из важнейших задач правительства. Карамзин решительно отличался в этом вопросе от реакционеров его времени, открыто заявлявших, что обучать народ опасно и вредно. Его просветительская установка связывала его с лучшими традициями передовой общественной мысли XVIII столетия. Он резко осуждал практику царского правительства в вопросах культуры, практику министерства просвещения или «затмения». В «Вестнике Европы» он открыл целую кампанию в защиту просвещения. Он требовал просвещения для всего народа, считая, что добиться грамотности народа важнее, чем давать изысканное воспитание немногим привилегированным юношам: «учреждение сельских школ,— писал он, — несравненно полезнее всех лицеев, будучи истинным народным учреждением, истинным основанием государственного просвещения». Он считал также необходимым добиваться наибольшего распространения книг в «среднем» сословии; он считал необходимым поднять значение русской науки и уважение к ней, считал крайне желательным, чтобы молодые дворяне занялись науками, становились профессорами, а не только офицерами или чиновниками. Таким образом Карамзин мечтал об осуществлении грандиозного плана организации просвещения для всех классов

63

общества, всеобщего подъема русской культуры. «Просвещение есть Палладиум благонравия» (т. е., другими словами, — общественного благополучия) — пишет Карамзин. При этом не только теоретическая просветительная позиция Карамзина заставляет нас отделить его от реакционеров типа Шишкова или типа Магницкого и Рунича; вся литературно-общественная деятельность Карамзина, объективно служившая пропаганде многих достижений европейской культуры в России, шла вразрез с установками и практикой правительственной реакции.

Конечно, традиция дворянского либерализма у Карамзина приобрела расплывчатые, туманные, неопределенные очертания. Он усвоил смолоду и сохранил на всю жизнь уважение к понятиям свободы, просвещения, гражданского долга, независимости личности, но все эти понятия перестали для него быть политической программой, какою они были для его предшественников, дворянских либералов середины XVIII в.; они сделались для Карамзина образами прекрасной мечты человечества, культа и любования. Он и толкует эти понятия не столько в политическом плане, сколько в моральном. Он написал П. А. Вяземскому: «Я в душе республиканец, и таким умру». Эта формула чрезвычайно характерна. Она ни к чему не обязывала Карамзина в политической практике и совмещалась для него с убеждением о необходимости в России вовсе не республики, а монархии и даже самодержавия. «Не требую ни конституции, ни представителей,— писал Карамзин Дмитриеву в 1818 г., — но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным царя русского: вот противоречие, но только мнимое!» А Н. И. Тургенев писал о нем впоследствии: «Он далеко не был врагом форм правления, совершенно противоположных тем, какие были в России, он даже был их энтузиастом».

И глубокая личная честность Карамзина, и неистребленный в нем заквас либерализма, и просветительство его делали возможным для него открытое идейное общение с «либералистами» его времени. Сам он подчеркивал неоднократно, что он чуждается равно и «сервилистов» и «либералистов», что «истина и добро в середине»; он писал это и самому Александру I. Но в его время уйти от «сервилистов»-реакционеров — это значило уже пойти навстречу «либералистам». В самом деле, у Карамзина не могло быть ничего общего с Шишковым или Аракчеевым; он просто не мог бы разговаривать с ними о политике. А с либералом Вяземским, с декабристом антикрепостником Н. И. Тургеневым, с юношей Пушкиным, писавшим революционные стихи, он разговаривал, спорил, дружил с ними, не соглашался с их «крайними» мнениями, но находил какой-то общий язык. И ведь они считали возможным и интересным для себя не только являться к нему на поклон, но и вести с ним споры о политике, не боясь, конечно, что он сообщит об их мнениях своему приятелю Александру I или его слугам. Известно, что однажды у Карамзина шел спор с Пушкиным о рабстве. «Итак, вы рабство предпочитаете свободе», — сказал Пушкин. Карамзин «вспыхнул» и сказал, что Пушкин оклеветал его больше, чем Голенищев-Кутузов. И ведь он хлопотал о Пушкине, хорошо зная политические позиции Пушкина. Все это было бы невозможно для Шишкова, хотя и он был субъективно человеком честным. Все это, — а не только литературная работа Карамзина, — приводило к появлению доносов на него Павла Голенищева-Кутузова, считавшего, что он, Карамзин, метит в Сийесы.

64

4

Между тем Карамзин нимало не был Сийесом, не был им не только в пору работы над «Историей государства Российского», но и в пору формирования своего мировоззрения. Но фрондерские традиции, уже сильно выветренные, воспринятые им от московских масонов, дали ему его отвлеченный и прекраснодушный либерализм и приучили его ощущать свою литературную деятельность как путь общественного служения.

Карамзин в двадцать лет — восторженный юноша, мечтающий о счастье человечества и верующий в то, что оно вот-вот наступит, даже уже наступает. Несмотря на масонское воздействие (или благодаря ему), он — рационалист, как и все его учителя, и Херасков и — через него — Сумароков. Ему кажется, что умные теории умеренных философов-публицистов Запада уже решили дело истории, и умные государи и умные и добрые дворяне прекрасно справятся с делом насаждения рая на земле только путем добродушия в отношении к своим подданным. Впоследствии он убедился, что история делается не так просто, что народы Европы хотят иного счастья, чем его счастье, что розовые надежды были только мечтой. Но эти розовые надежды с самого начала вовсе не были проявлением сколько-нибудь демократических взглядов или настроений. Менялись — в связи с ходом политических событий — конкретные политические или тактические суждения, но основа была неизменной и достаточно явной.

Профессиональная литературная деятельность Карамзина началась в журнале «Детское чтение». Журнал посвящен «благородному», т. е. дворянскому российскому юношеству, наполнен мистикой и необычайно сусальной нравоучительностью. В первом же номере журнала поставлен вопрос о «неравенстве состояний» в обществе. Некто Добросердов, резонер, представляющий точку зрения редакции, беседует с детьми.

Добросердов. Дети! Имея все, что вам нужно, не можете вы представить нищету, которая часто царствует в хижине братий наших, таких же человеков, как и мы. Я советовал бы вам иногда смотреть на нее в самом деле. Тогда при вкусных ваших кушаниях стали бы вы вспоминать о том, что они часто и простого хлеба не имеют. В теплых комнатах думали бы вы, как они терпят стужу; на мягких постелях приходила бы вам на ум солома, на которой они валяются; при хорошем вашем платье представляли бы вы себе их рубище — и не стали бы вы тогда их презирать?

Лизанька. Ах нет! Конечно нет! Мы стали бы их сожалеть и помогать им, если бы могли.

Добросердов. Так, Лизанька. Собственное наше счастие должны мы почитать за божие благодеяние, которого мы не заслужили. Все мы имеем одного отца, который каждого из нас разно наделяет временными благами, так, как потребно для благополучия всех вместе.

Алексей. Это правда. Если бы все мы имели равные участи, это было бы нехорошо. Тогда никто бы не стал обрабатывать поля, никто бы не стал делать для других то, что им необходимо.

Добросердов. Таким образом все мы терпели бы голод, нужду и не любили бы один другого. Итак, посредством неравного разделения участи, бог связывает нас теснее союзом любви и дружбы.

Так, еще до французской революции отправной точкой развития взглядов Карамзина была мысль, что в эксплоатации человека человеком нет ничего ненормального. На следующем этапе, в «Письмах русского путешественника», Карамзин выражает скептическое отношение даже к умеренному демократизму Англии. «Не конституция, — говорит он при этом, — а просвещение англичан есть истинный их Палладиум. Всякие

65

гражданские учреждения должны быть соображены с характером народа; что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле... Впрочем, всякое правление, которого душа есть справедливость, благотворно и совершенно». Очевидно, он считает, что и крепостничество в русских «нравах» может быть благотворно и совершенно. В «Вестнике Европы» в 1803 г. он поместил свое «Письмо сельского жителя», в котором рассказывается о некоем молодом дворянине, отдавшем всю свою землю крестьянам, бравшем с них самый умеренный оброк и разрешившем им самим выбрать себе начальника. Что же получилось? Крестьяне злоупотребили свободой, разленились, стали пьянствовать. «Иностранцы напрасно приписывают рабству леность русских земледельцев, — пишет Карамзин, — они ленивы от природы, от привычки, от незнания выгод трудолюбия». Он считал, что со временем, лет через 50—100 следует освободить крестьян, подготовив для этого почву. Но для своего времени он утверждал, что благополучие крестьян может быть обеспечено добрыми помещиками-христианами и просвещением, которое «истребляет злоупотребления господской властью, которая и по самым нашим законам не есть тиранская и неограниченная» (1802).

5

Карамзин был европейски образованным человеком; он был воспитан в атмосфере брожения умов второй половины XVIII столетия. Он не мог уже думать, что устои феодального абсолютизма, устои крепостничества вечны и незыблемы. В 1790 г. он наблюдал вблизи, в самом Париже, буржуазную революцию. Над ним, над его миром дворянского благополучия, над его культурой «избранных» нависла опасность; враг был у ворот, и враг страшный, беспощадный, вооруженный. Старый феодальный мир разваливался на глазах у Карамзина, и он не мог не замечать этого, не мог не видеть силы новой буржуазной культуры, расправлявшейся с остатками феодального строя. В 1790-х годах Карамзин в Москве чувствовал себя на острове, окруженном враждебной стихией; то здесь, то там раздавались как бы подземные толчки, дававшие знать, что и здесь, дома, не все благополучно. То это было выступление Радищева, то польское восстание, переносившее лозунги французской революции почти на территорию Российской империи, то новый подъем волны крестьянских «бунтов». Отмахнуться от всего этого было нельзя. Отнестись к французской революции, как к случайности, к бунту «черни», который, мол, можно и следует подавить, — Карамзин не мог. Его сознание сформировалось в годы американской революции, в годы французской революции. Для него революция не была временной заминкой в ходе дел, а великой катастрофой. Старики-реакционеры, люди типа Шишкова, считали, что революцию надо задавить — и все пойдет по-старому; они в самом деле ничему не научились и ничего не забыли. Иное дело — Карамзин и молодые дворяне его круга. Они по-своему поняли значение революции, и в этом была их относительная сила.

В 1797 г. Карамзин напечатал за границей по-французски статью о русской литературе, главным образом о себе самом, о своих «Письмах русского путешественника». Здесь он привел цитату из этой книги, отсутствующую в ее окончательном тексте: «Французская революция принадлежит к числу событий, определяющих судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха; я вижу это, а Руссо это предвидел... События следуют друг за другом, как волны в бурном море; а думают, что революция уже кончена. Нет! Нет! Мы увидим еще поразительные вещи;

66

крайнее возбуждение умов предсказывает это» (подлинник по-французски). Эти слова Карамзина не означают, что он сочувствует французской революции. Но он знает ее силу и видит ее размах, боится ее и не может не втягиваться в орбиту ее воздействия. В тексте «Писем русского путешественника», по первому изданию их, пятый томик (1801) начинался письмом о революции:

«Говорить ли о французской революции? Вы читаете газеты, следственно происшествие вам известно. Можно ли было ожидать таких сцен в наше время от зефирных французов, которые славились своею любезностию и пели с восторгом от Кале до Марсели, от Перпиньяна до Страсбурга: „Для любезного народа счастье первое есть царь?“ Не думайте, однакож, чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре. Те, которым потерять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы; одни хотят все отнять, другие хотят спасти что-нибудь. Оборонительная война с наглым неприятелем редко бывает счастлива. История не кончилась; но по сие время французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона».

Карамзин, говоря о революции, не бранится, не вопит в диком припадке реакционного изуверства, как это делали многие дворянские литераторы его времени. Но он явственно проводит свою линию неодобрения революции. Он смотрит на вещи достаточно трезво, видит слабость феодализма и силу тех, кому «потерять нечего». Он хотел бы предохранить Россию от их силы, от их влияния, которое проникает повсюду. Даже влияние мод французской буржуазии кажется ему показателем слабости противодействия этой буржуазии со стороны русских дворян. В 1802 г. он написал статью «О легкой одежде модных красавиц девятого-на-десять века», в которой напал на моды эпохи директории и консульства. Он писал:

«Наши стыдливые девицы и супруги оскорбляют природную стыдливость свою, единственно для того, что француженки не имеют ее, без сомнения те, которые прыгали контрдансы на могилах родителей, мужей и любовников. Мы гнушаемся ужасами революции, и перенимаем моды ее. Какие женщины дают ныне тон в Париже? Роскошные супруги банкиров и подрядчиков. Обогащенные народною казною, — женщины низкого состояния...» и т. д. «Но мудрено то, что в государстве благоустроенном где есть нравы, воспитание и правила, женщины, вообще любезные, следуют моде парижских мещанок».

Французская революция во многом оформила мировоззрение Карамзина. Она произвела на него потрясающее впечатление. Он воспринял ее как крушение всех светлых надежд, как срыв в исторический пессимизм, в безнадежность, из которой он тщетно будет искать закономерного выхода. Характерно отношение Карамзина, еще почти мальчика, к американской революции и войне за независимость. В «Письмах русского путешественника» он вспоминал: «С каким восторгом, будучи пансионером профессора Шадена, читал я во время американской войны донесения торжествующих британских адмиралов. Родней, Гоу не сходили у меня с языка. Я праздновал победы их и звал к себе в гости маленьких соучеников моих...» Вспомним отношение к этим же событиям Радищева.

О той растерянности, которая владела Карамзиным именно в результате развития событий революции на Западе, говорится в исключительно интересной статье его — «Письмах Мелодора к Филалету и Филалета к

67

Мелодору». О том же, о силе крушения, испытанного Карамзиным, говорится и в его стихотворениях, в посланиях к А. А. Плещееву и к И. И. Дмитриеву. Вообще французская революция стоит за многими произведениями Карамзина и как угроза и как предупреждение. И все же дело было не только, далеко не только в ней. Дело было даже не только в том общеевропейском вихре событий, за которым следил Карамзин в 1790-х годах. Дело было в том также, о чем Карамзин никогда не писал, но без всякого сомнения помнил всегда, — в крестьянских «волнениях» в самой России, волна которых поднялась в 1790-х годах, в тяжком кризисе императорской России в это время.

6

Несчастье Карамзина заключалось в том, что ему не за что было бороться. Он хотел противостоять напору антифеодального переворота, но во имя чего? Он видел, что его феодальный мир не является силой, способной побеждать, по крайней мере в Европе. Шишков, другие ультрареакционные деятели дворянской политики и литературы, — те боролись с запальчивостью, агрессивно нападали на врага. Карамзин не имеет силы нападать; он исторически пассивен, он может только удерживать то, что есть; «те, которые могут всего лишиться, хотят спасти что-нибудь» — эта его формула годна не только для дворянства Франции, но и для него самого.

Социальное историческое мировоззрение Карамзина окрашивается в тона глубокого пессимизма. Карамзин, подобно многим западным писателям XVIII и начала XIX столетия, подобно Юнгу, Бернардену де сен Пьеру, Шатобриаму и другим, но по-своему, в особых условиях русской дворянской культуры, создает культ меланхолии, печали, резиньяции, готовности нести крест страданий. Бесперспективность, безнадежность его мировоззрения приводит его в сущности к безразличию, к историческому скептицизму. Он не может настаивать на правоте своих консервативных идеалов, ибо знает, что они нереальны, что они умирают. Он не может признать идеалов революции, хотя знает, что они реальны.

Он останавливается на скептической мысли, что борющиеся классы, феодалы и буржуа, в одинаковой мере правы, что «идеальная» оболочка их стремлений — ложь, что их декларации прикрывают эгоизм. «Аристократы, сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден. Демократы, либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются воспользоваться им для своих личных выгод», — писал Карамзин в заметке «Мысли об истинной свободе», видимо, не предназначавшейся для печати (около 1825 г.). В «Записке о древней и новой России» он явственно дает понять, что он считает людей вообще существами безнравственными, дурными, злобными; поэтому-то он и считает, что побеждает и делает дело в истории тот, кто сильнее, кто крепче держит в руках людей, угрожая им. Критерием ценности исторических событий оказывается у него сила.

«Аристократы! Вы доказываете, что вам надобно быть сильными и богатыми в утешение слабых и бедных; но сделайте же для них слабость и бедность наслаждением! Ничего нельзя доказать против чувства: нельзя уверить голодного в пользе голода. Дайте нам чувства, а не теории. — Речи и книги аристократов убеждают аристократов; а другие, смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но молчат или не действуют, пока обузданы законом или силою: вот неоспоримое доказательство в пользу аристократии: палица, а не книга. — Итак сила выше всего? Да, всего,

68

кроме бога, дающего силу» («Мысли об истинной свободе»). Последние слова придают «палице» даже божественную санкцию.

Карамзина не радует этот критерий ценности — сила. Он ищет иных критериев ценности, прежде всего эстетических. От жизни, где сильный прав своей силой, он замыкается в круг сладостных эмоций, очень личных, очень нравственных, по его мнению, но смысл которых лишь в создании фикции спасения от истории. За всеми проявлениями нравственной умиленности, эстетической чувствительности, исторической учительности Карамзина стоит неверие. В конце концов Карамзину хочется только сохранить свой внутренний мирок переживаний, которые кажутся ему и высокими и прекрасными.

Но что же нам, о друг любезный!

Осталось делать в жизни сей,

Когда не можем быть полезны,

Не можем пременить людей?

Оплакать бедных смертных долю,

И мрачный свет предать на волю

Судьбы и Рока: пусть они,

Сим миром правя искони,

И впредь творят, что им угодно.

А мы, любя дышать свободно,

Себе построим тихий кров

За мрачной сению лесов,

Куда бы злые и невежды

Вовек дороги не нашли,

И где б, без страха и надежды,

Мы в мире жить с собой могли.

Карамзин — умывает руки: он не желает принимать участия и в угнетении народа:

Пусть громы небо потрясают,

Злодеи слабых угнетают,

Безумцы хвалят разум свой!

Мой друг! не мы тому виной.

Мы слабых здесь не угнетали,

И всем ума, добра желали:

У нас не черные сердца!

И так без трепета и страха

Нам можно ожидать конца

И лечь во гроб, жилище праха;

Завеса вечности страшна

Убийцам, кровью обагренным,

Слезами бедных орошенным,

В ком дух и совесть без пятна,

Тот с тихим чувствием встречает

Златую Фебову стрелу,

И ангел мира освещает

Пред ним густую смерти мглу.

(Послание к И. И. Дмитриеву, 1794)

69

Все в мире — государственное устройство, жизнь и смерть, любовь и нищета, героизм и подлость — все становится для Карамзина предметом эстетического преображения (конечно, это не значит, что он теряет черты отчетливого социального мировоззрения). Он эстет и скептик, для которого «красивое» и «умилительное» прекрасно, якобы, само по себе.

В. В. Сиповский в своей ценной монографии «Н. М. Карамзин, автор „Писем русского путешественника“» (1899) писал: «Природа, действительно, доставляла Карамзину массу всевозможных ощущений, начиная с восторга, кончая ужасом, — но во всех этих ощущениях чуткий Карамзин заметил оттенок удовольствия. Откуда взялся этот элемент удовольствия, нам не трудно объяснить: Карамзин переживал лишь «эстетические» эмоции, т. е. такие страдания, которые были чужды остроты и боли, присущих действительным» (стр. 409). «Все прекрасное меня радует, — сказал сам Карамзин, — где бы и в каком бы виде ни находил его».

Карамзин умиляется и даже восторгается счастливой жизнью свободных швейцарских крестьян в «Письмах русского путешественника», но это вовсе не обязывает его к мысли о желательности или необходимости перенесения соответственных порядков в Россию. Он никого не хочет судить; как сложились условия, жизнь, пусть так и будет всегда, — вот чего он хочет. В Швейцарии победила свобода, — пусть «счастливые швейцары» живут свободной жизнью; в России победили помещики, — пусть они блаженствуют и испытывают сладостную жалость к беднякам по рецепту «Детского чтения». Все по Карамзину одинаково хорошо, а может быть и одинаково плохо. Поэтому не стоит стремиться к новому; лучше не будет, а любоваться есть чем при всяких порядках.

Обращение Карамзина к прошлому, к истории, приведшее его в конце концов к отходу от литературы и к официальному званию историографа, имело также специфический характер. Первая историческая повесть Карамзина — «Наталья, боярская дочь»; это — умиленный гимн добрым старым временам феодализма, чуждого еще потрясений. Эта повесть содержит скорее утопию, чем историю. Поэтому нет в ней ни в малой мере стремления воссоздать прошлую жизнь такой, как она была. В этом отношении Карамзин крепко связан еще с старой классической традицией. Историзм его повести фиктивен в такой же, в сущности, мере, как историзм трагедий Сумарокова. Карамзину, несмотря на то, что он хорошо был знаком с литературой раннего западного романтизма, не был свойствен глубокий историзм, возникавший в этом литературном течении. Это сказалось даже в «Марфе Посаднице», повести, написанной уже тогда, когда Карамзин всерьез занимался изучением русской истории. Эта повесть на первый взгляд удивляет. Карамзин с большим подъемом изображает республиканские доблести Марфы и ее сторонников. Реакционный тупица П. И. Голенищев-Кутузов в доносе на Карамзина как на якобинца ссылается именно на «Марфу Посадницу». Но повесть Карамзина нимало не революционна. Лишь релятивизм позиции Карамзина привел его к возможности восторгаться республиканцами. Новгородские герои у Карамзина внеисторичны; это — античные герои в духе классической поэтики, и классические воспоминания явственно тяготеют над повестью. Недаром рядом с «вечем» и «посадниками» у Карамзина фигурируют «легионы». Но дело не только в этом. Карамзин, изображая республиканские доблести, восхищается ими эстетически; отвлеченная красивость героики увлекает его сама по себе.

Сила и цельность культуры прошлого, воспринятые эстетически, импонируют Карамзину, может быть, именно вследствие того, что он чувствует слабость своей собственной культуры, аморфность ее. И еще одно:

70

среди чуждых Карамзину, но прельщающих его своей эффектностью исторических образов больше всего привлекают его образы сильной власти, подчиняющей себе народ, власти диктаторского характера, беспощадной и прямолинейной; по такой власти тосковал Карамзин в эпоху великих катастроф конца XVIII — начала XIX столетия. Эстетические критерии — это одна сторона оценки Карамзиным исторических фактов; согласно этим критериям он прославляет то, что эмоционально действует своей характерностью, яркостью, своеобразием и т. п. С этим связаны и его романтические мотивы, — и испанская экзотика «Сиерры-Морены», и таинственная романтика ужаса, старинных замков и т. п. в «Острове Борнгольме». Эти произведения входят в традицию ранней романтической прозы в русской литературе; это — произведения большого мастерства, в которых учтен опыт западного, в частности английского, раннего романтизма. Но Карамзин не ставит проблемы национальных культур, исторически понятых, т. е. той проблемы, которая возникла у настоящих романтиков. Чужда Карамзину и идеологическая нагрузка, — антиклерикальная или иная, но острая и смелая, — свойственная наиболее ярким произведениям традиции ужасов и тайн, от которых зависит «Остров Борнгольм». Да и самая настроенность этой повести далека от мрачного сгущенного тона скорби и отчаяния, который отличает книги Льюиса или Матюрена. Карамзин и в своей романтике строит красивые фикции, меланхолические, погружающие душу читателя в состояние томного сна, забвения подлинных трудностей, подлинного социального бытия.

Титульный лист «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина в изд. 1797 г. (Москва).

Критерий красоты, эффектности был основным для Карамзина как художника; критерий силы решал дело для него как историка и политического мыслителя. Нет нужды доказывать слабость обоих этих критериев. Марфа Посадница вызывает восхищение Карамзина-эстета; но она побеждена силой монархии в лице Ивана III, и Карамзин-политик осуждает Марфу. «Победителей не судят» и «горе побежденным» — вот лозунги Карамзина. Уже в «Марфе Посаднице» мы видим двойственное отношение писателя к своей героине и к своей теме вообще: Карамзин посылает Марфу на казнь и в то же время любуется эффектностью гибели Марфы.

71

7

Если не считать подготовительного периода литературной работы Карамзина до его путешествия за границу, вся его деятельность, как писателя-беллетриста и даже журналиста, замыкается в короткий период с 1791 по 1803 г.; после этого около двадцати трех лет его жизни ушло на «Историю Государства Российского». Тринадцати лет было достаточно для укрепления за Карамзиным славы великого писателя, реорганизатора русской литературы и языка. Карамзин уже в 1790-х годах выступает в роли учителя и вождя литературы. Влияние его было огромно; представители самых разных умственных течений в русском обществе открыто признавали это влияние, говорили об увлечении Карамзиным, через которое они прошли: тут и декабристы Н. Тургенев и Батенков, и Денис Давыдов, и Озеров, и Сергей Глинка, и Востоков, и Пушкин, и Погодин, и Гоголь, и Тютчев и многие другие. Современники не находят слов, чтобы прославить его в печати: он «чувствительный, нежный, любезный и привлекательный наш Стерн», «почтенный и любезный для сердца», «знаменитый писатель наш», «любимейший русский писатель» и т. д. и т. д. С другой стороны, Карамзина же считают наиболее опасной фигурой, вождем, и реакционеры, противники нового направления в русской литературе. И те и другие, и друзья и враги, увидели в Карамзине новатора, реформатора, писателя, который сделал переворот в русской литературе.

Между тем, Карамзин не открыл впервые для России того сентиментализма, который связывался с его именем. Он добился, однако, величайшей кристаллизации этого стиля, сделал его общим достоянием, добился его победы. Он связал со своим именем целое течение, зародившееся до него, но выразившееся полноценно именно в его творчестве. Аналогичную роль он сыграл и в истории литературного языка, воплотив наиболее ярко и последовательно тенденции реформы, наметившиеся до него, и узаконив эту реформу. Само собой разумеется, что наличие подготовки реформ Карамзина до него не только не умаляет его заслуг, но, наоборот, подчеркивает их закономерность, органичность в развитии русской литературы.

На протяжении всего почти XVIII столетия западные сентиментальные или, вернее, преромантические и в то же время предреалистические литературные течения создали обширный фонд культурных ценностей. Облик европейской культуры ко времени начала французской революции значительно изменился по сравнению с тем, который застал на Западе Ломоносов. Классицизм доживал свой век, разрушался и дал новое цветение, на новой основе, в революционном творчестве поэтов и драматургов конца века. Рядом с ним пышно расцвела литература, предвозвещенная Ричардсоном, Стерном, Греем, Дидро, Руссо, Клопштоком. Анализ человека «вообще», во имя государственного единства подчиняющего и поглощающего личность, уступил место психологическому анализу личности, завоевавшей право на интерес к себе, на защиту, на культ именно в качестве конкретной индивидуальности. Эмоциональная жизнь человека, его «частные» привязанности, его «страсти» стали цениться более, чем логическая схема его политических соотношений, даже чем рациональная структура его морали. За этой перестройкой отношения к человеку стояло признание неправильности политической системы феодализма, незаконности ее господства над личностью, стоял индивидуализм революционного в ту пору мировоззрения буржуазии, стояло признание человека и его человеческого счастья высшим критерием ценности. Пусть гибнет личность, было бы живо государство, — говорил классик XVIII столетия, и его лозунг был прогрессивен и нужен в его время. Пусть гибнет то государство, которое

72

губит личность, было бы вольно человеку строить свою жизнь, как он хочет, и добиваться своего человеческого счастья, где он хочет, — этот лозунг, прогрессивный в конце XVIII столетия, помогал штурмовать феодализм и его политическую систему; а то обстоятельство, что буржуазность этого лозунга несла в себе возможность перерождения в идеологию новой эксплоатации, не было заметно тогда, когда перед народами стояла первоочередная задача борьбы со старым, феодальным злом.

К концу XVIII в. Европа накопила уже немалый опыт нового искусства. Эмоциональная лирика настроения, психологический и бытовой роман и повесть, предреалистическая драма, также культивировавшая эмоцию, как основу эстетического факта, — эти новые жанры выдвинулись на первый план и достигли значительного расцвета. Одновременно с этим начала рушиться механистическая система понимания государства и народа. Гердер, не отрываясь от почвы просветительства XVIII столетия, явился провозвестником исторического понимания пути человечества. Возникало романтическое отношение к народу как индивидуальности. Начались разыскания древних истоков своей, национальной культуры, призванной заменить универсальный идеал культуры классицизма, условно построенный на «образцах» античности. Перси издал английские народные баллады. Макферсон потряс Европу своим Оссианом, сразу же сопоставленным с Гомером и противопоставленным ему. Английские историки — Гиббон, Юм, Робертсон — учили пониманию изменяемости человеческого общества и самой человеческой психики. «Бурные гении» в Германии создавали новый тип человека и героя, непокорные страсти которого уже не осуждались, а объявлялись признаком и основой величия «избранной» личности. Поэзия отказывалась подчиняться правилам и образцам и требовала для себя новых прав выражения не общечеловеческого идеала холодного разума, а выражения личности в ее несходстве с другими людьми, в ее вдохновениях и капризных творческих фантазиях. Воображению стали уделять внимания более, чем разуму, усматривая в воображении проявление тайных движений души, в сказках — проявление склада понятий нации. Множество новых идей взволновало Европу. Освобожденные революционным подъемом во Франции, они сопутствовали в ней политическим событиям. Замкнутые в отсталой Германий, они ринулись в русло философских исканий, далеких от практики, но глубоко связанных с европейской злобой дня. Кант писал свои «Критики», Фихте, Шеллинг, Гегель воспитывались в атмосфере философских споров Германии и революционных битв Франции. Немецкие университеты, французские политические дебаты, английский парламент, Гете и Гердер, наследство Стерна и Руссо, — такова была Европа, о которой мечтал Карамзин в 1788 г., о которой он уже знал немало и которую он хотел «открыть» для России, где ее знали, по его мнению, недостаточно.

В самом же деле Россия была не за семью океанами от Западной Европы, и бури, потрясавшие Запад, отражались в России без больших опозданий. В середине 1780-х годов Карамзин читал множество книг, раскрывавших перед ним облик западной культуры его времени. Он уехал за границу, зная, что он хочет увидеть там, зная даже, с какими писателями ему следует повидаться лично. О Гете, Канте, Боннете и Виланде он узнал еще в Москве. И научился всему этому он не сам собою; ему «раскрыли глаза» его друзья и учителя, русские люди. Правда, он знал в Москве Якоба Ленца, одного из «бурных гениев» германской поэзии, друга Гете, человека нового склада, заброшенного в Россию капризами его беспорядочной жизни; но не следует преувеличивать влияние на него этого опустившегося человека, душевной сумятицы которого Карамзин не мог

73

бы понять, если бы его мировоззрение не было подготовлено к этому его чтениями и его учителями. Карамзина научили интересоваться современными течениями западной культуры, понимать их, и его школьный учитель Шаден и А. А. Петров, его друг, редактор «Детского чтения», сильно повлиявший на него, человек, вполне слившийся с новейшими веяниями западной мысли, и Херасков. Карамзина подготовляла и русская литература, развивавшаяся параллельно западной Перси, Макферсон и Гердер прояснили смысл и значение собирательской работы Чулкова и Попова. Державин закладывал основы преромантического мировоззрения в поэзии и он же практически поставил проблемы народности и реализма в поэтическом искусстве. Классицизм разрушал не только Державин, но и Фонвизин, своеобразно подошедший к разрешению проблемы личности. Научные и философские течения Запада отражались в деятельности русских ученых, и взгляды Адама Смита проповедывались Десницким в России еще раньше, чем на Западе стала известна его работа о богатстве народов. Идея национального искусства и интерес к его национальным формам проявились и в поэзии Львова и в его фольклористических начинаниях, и в творчестве замечательного русского архитектора Баженова, и в музыке Матинского. Эмоциональная лирика настроения, сентиментальные влияния, психологический анализ, индивидуализм — все это проникало в русскую литературу, начиная с 1770-х годов, если не ранее, и нашло свое отражение и в творчестве Хераскова и в том перевороте, который совершали исподволь в искусстве и мировоззрении ранние русские сентименталисты М. Н. Муравьев, Н. А. Львов, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, П. Ю. Львов и др. Уже в 1783 г. в «Собеседнике любителей российского слова» было напечатано первое русское сентиментальное путешествие, небольшое еще произведение, но уже заключающее специфические черты данного жанра и стиля, — «Приятное путешествие» (вероятно, автором его был О. П. Козодавлев). Еще до Карамзина находили читателей обильные переводы из Гесснера, Клопштока, Ричардсона, Руссо, Геге («Вертер»), Стерна, Юнга, Макферсона («Оссиан») и других, переводы сентиментально-психологических романов и повестей, стихотворений, «слезных драм» и т. п. Одновременно с началом самостоятельной деятельности Карамзина, с началом издания «Московского журнала», в 1791 г. начал выходить и другой журнал, очень близкий к карамзинскому направлению: «Чтение для вкуса, разума и чувствований» В. Подшивалова. Это тоже было издание, насаждавшее сентиментализм, притом того же типа, что у Карамзина. Подшивалов потом стал последователем Карамзина, но в 1791 г. он еще не мог быть им; он пришел к тем же позициям самостоятельно.

Таким образом Карамзин, сводя воедино все эти элементы, накопившиеся в русской культуре и литературе в частности, ответил на запрос, назревший в ней, ответил с бо́льшей последовательностью, яркостью, с бо́льшим талантом, чем его предшественники. Тем самым направление мысли и искусства, замыкавшееся до него все-таки в узком кругу интеллигенции, сделалось достоянием гораздо более широких слоев, сделалось большим течением русской литературы.

8

В совершенно особом отношении к Карамзину стоит творчество другого великого деятеля русской литературы, также сентименталиста, и притом строившего свою литературную систему задолго до Карамзина, с начала 1770-х годов, Александра Николаевича Радищева. Ряд элементов,

74

введенных Карамзиным в литературу, есть и у Радищева; недаром центральное произведение и того и другого писателя — сентиментальное путешествие. Но интерпретация всего нового стиля и даже составных элементов его у Карамзина и Радищева совершенно различна. Это были два пути сентиментализма, принципиально враждебные друг другу. С одной стороны, это был стиль, воплощавший революционные стремления демократии, с другой — стиль консервативного дворянского мировоззрения, хотя и связанного с передовыми традициями, но отказавшегося от политической прогрессивности.

В самом движении западной литературы, с которым соотносятся оба направления в русском сентиментализме, мы должны различать две тенденции, взаимосвязанные и в то же время противоположные: тенденция преромантизма и тенденция предреализма. Эти две тенденции заметны уже у англичан в середине века: Грей, Макферсон предсказывают романтическое мировоззрение, Ричардсон — реалистическое, Стерн пытается совместить обе тенденции. Далее, предреволюционная Франция дает расцвет реалистического течения в данном стиле — у Дидро, у Руссо (не чуждого, однако, романтических элементов), у Мариво, у Лакло и др. В этом изводе сентиментализм социально заострен, политически радикален. Наоборот, у отсталых германских народов мы видим преобладание романтических тенденций, субъективные личные мотивы выступают на первый план: Гесснер, даже молодой Клопшток и его школа характерны в этом смысле, и «Вертер», в сущности далекий от радикализма Руссо, являет предел социальности в этом течении. В конце концов в «чистом» психологизме, идилличности, консерватизме сентименталистов типа Гесснера, Коцебу, даже Иффланда молодое течение разменивается на обывательские эмоции.

В общих очертаниях можно сказать, что радищевский революционный сентиментализм развивает предреалистические тенденции этого общеевропейского стиля; карамзинский же консервативный сентиментализм развивает преромантические тенденции его. Бунтарский ниспровергающий устои феодальной жизни и мировоззрения характер творчества Руссо, зоркость к социальному быту Ричардсона, даже бурные порывания к свободе личности молодых «гениев» германской литературы остались чужды Карамзину. Но тут же следует подчеркнуть, что пафос национальной героики прошлого, культ народного характера и народной старины, составивший воинствующее и прогрессивное содержание преромантизма Макферсона и од Клопштока, также остался ему чуждым. Макферсон создал образы древних шотландцев, своих национальных героев, — образы, построенные на основе шотландского фольклора; Клопшток писал о древних германцах, помня не только «Оссиана», но и германский эпос. А Карамзин написал свою поэмку «Илья Муромец» по Ариосто и другим произведениям европейской и русской европеизированной традиции и совсем не по былинам; его Илья, молодой рыцарь, изящный, нежный, второй Ринальд, не имеет ничего общего с «деревенщиной» из села Карачарова. Когда перед Карамзиным встал вопрос о романтическом воссоздании «колорита» личности, он предпочел строить романтические образы в окружении испанской рыцарской традиции или оссиановских легенд, чем обратиться к русскому фольклору. При этом и Испания в балладе о графе Гвариносе и романтика старинных замков и бурь в повести «Остров Борнгольм» для Карамзина интересны не историзмом, не чертами конкретной исторической и национальной культуры, а эмоциональной экзотикой, дающей возможность настроить душу читателя на особый музыкальный лад.

Основные идеи западного передового сентиментализма подверглись в творчестве Карамзина некоторому сужению, пожалуй, даже обеднению и

75

в то же время перестройке в духе традиций русской дворянской культуры, традиций Хераскова и вслед за ними Муравьева или Нелединского-Мелецкого. Из западных учителей Карамзину ближе других идиллический Гесснер, у которого умиленная и музыкальная лирика в прозе была чужда политических интересов и вообще идейной остроты. Карамзин очень высоко ценит Коцебу, и для него «Ненависть к людям и раскаяние» становится в один ряд не только с «Вертером», но и с Шекспиром, о колоссальном величии которого он готов повторять слова, вычитанные у западных писателей. Характерно отношение Карамзина к Руссо. Он восторженно хвалит Руссо, совершает в Швейцарии паломничество к местам, где жили и страдали герои «Новой Элоизы»; Руссо для него — святыня. Но он совсем не хочет видеть Руссо-бунтаря, демократа, учителя Робеспьера, Руссо-автора «Общественного договора»; этого Руссо Карамзин сознательно игнорирует. Мало того, даже в «Новой Элоизе» он не хочет видеть всего идейного, освободительного смысла романа. Для него Руссо — только лирик, тонкий психолог, автор патетических изображений любви, ценитель красот природы, безотносительно к тому, какое революционизирующее назначение имел у Руссо культ человека и природы. Самую психологию Руссо Карамзин понимает прежде всего как лирику. «Исповедь», гениальное раскрытие в этой книге противоречий психической жизни человека именно в плане освобождения личности, великую революционизирующую правду этой книги Карамзин не мог принять (в «Московском журнале», ч. II, стр. 91—95, в переводной рецензии выражено неодобрение «Исповеди» Руссо).

Характерна также деформация, которую претерпел культ природы, свойственный западным сентименталистам, в творчестве Карамзина. Карамзина тянет в природу, красоты которой он умеет и ценить и изображать, подальше от бурь общественной жизни, в мирную обстановку деревни, где помещики — отцы своих крестьян, и крестьяне благополучны в меру своего трудолюбия, покорности и «добродетели». «Руссоизм» стал для Карамзина не стимулом разрушения феодального уклада, а методом оправдания свободы от политики. Само собой разумеется, что относительная реалистическая зоркость западных сентименталистов была в сильной мере ограничена у Карамзина идеализацией существующего мира, бытовой реализм западных сентименталистов — орудие вскрытия противоречий жизни — заменялся у него рисовкой бытовых деталей, наблюденных через розовые очки.

Единственная подлинная тема такого искусства — это внутренний мир человека, во всей пестроте индивидуальных переживаний, от возвышенного пафоса и до бытовых случайностей. О богатстве и разнообразии «жизни чувством» в «Письмах русского путешественника» говорит исследователь этой книги В. В. Сиповский: «Природа, искусства, гуманные идеи, — все это волнует нашего путешественника, все это настраивает его на известный лад, вызывает соответственные отзвучия в его чувствительной душе» (стр. 478), — и выше: «Путешествие было предпринято им, между прочим, именно с целью „познать себя“: он ждал массы разнообразных впечатлений, а потому старательно искал и занимательного для сердца, рассчитывая таким путем произвести ряд экспериментов над своей душой. „Что человеку занимательнее самого себя?“ — восклицает он».

Субъективизм становится законом творчества Карамзина. Тема его — личность человеческая — для него выражается прежде всего в теме личности самого автора. Он считает нужным подчеркнуть, что и самые проблемы психологии творчества, самую сущность литературной работы он понимает по-новому. Рациональные нормы, правила и образцы для него более не

76

могут определять художественную структуру; произведение искусства, в его понимании, отражает не идеальную схему объективного мира, а личный характер своего индивидуального творца. Еще М. Н. Муравьев говорил о том, что истина — это лишь собственные мысли автора. Истина для Карамзина — не объективное соответствие действительности, а субъективная правдивость рассказа о психологическом самонаблюдении. При этом Карамзин, как и Муравьев и другие дворянские сентименталисты, ограничивает круг эмоций и черт характера, подлежащих эстетическому выражению, только «приятными», «нежными», «кроткими» переживаниями. Мир искусства — для него мир мечты о хороших мирных людях, мир бегства от реальной классовой борьбы. Поэтому эстетически ценными он признает только те произведения, которые способны создать нужные ему в социальном плане психологические состояния умиления. Все это требует особого склада души автора, поскольку произведение в данной субъективистской системе творчества должно быть как бы отблеском этой души. Карамзин написал специальную статью «Что нужно автору?» (1793), и вот тезисы этой статьи: «Говорят, что автору нужны таланты и знания, острый, проницательный разум, живое воображение и проч. Справедливо; но сего не довольно. Ему надобно и доброе, нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашей»; «творец всегда изображается в творении, и часто против воли своей».

Авторское отношение к изображаемому пронизывает все изложение произведений Карамзина. В сущности это отношение и является самым главным в них. Повести и очерки Карамзина приближаются по манере к лирическим стихотворениям. И читатель искал в них не столько занимательности сюжета, довольно безразличного, сколько именно настроения, создания эмоциональной атмосферы, до сентиментализма неизвестной русской литературе и открывавшей для нее перспективы нового и плодотворного понимания сложности душевной жизни человека. Сам Карамзин считал, что если писатель пишет хорошо, «питательное, эфирное пламя... польется из его творений в нежную душу читателя». И почитатели определяли его достоинства не «объективными» эпитетами, вроде: «великий», «талантливый» и т. д., а субъективно-психологическими: «милый», «любезный», «нежный», «чувствительный»; произведения Карамзина «сильно и убедительно говорят человеческому сердцу», будят «чувствительность сограждан».

Карамзин стремится, чтобы его произведение приобрело вид задушевной беседы автора с читателем-другом (а не учеником, слушающим слова истины и разума). Этим целям в повестях Карамзина служит прием зачина: «Пусть Виргилии прославляют Августов, пусть красноречивые льстецы хвалят великодушие знатных! Я хочу хвалить Фрола Силина, простого поселянина; хвала моя будет состоять в описании дел его, мне известных» («Фрол Силин»); «Друзья, прошло красное лето; златая осень побледнела... Друзья! дуб и береза пылают в камине нашем — пусть свирепствует ветер и засыпает окна белым снегом. Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки и повести и всякие были» («Остров Борнгольм»).

Этим же целям служат обращения к «друзьям», к «читателям» в тексте повестей: «Но нам, друзья мои, не должно оставлять юного героя...» («Прекрасная царевна и счастливый карла»); «Читатель должен знать, что мысли красных девушек бывают очень быстры» («Наталья, боярская дочь») и т. п.

Как правильно заметил автор одной из последних работ о Карамзине, «период Карамзин строил так, чтобы в нем было ощущение

77

присутствия автора. Именно присутствие автора превращало прозу Карамзина в нечто совершенно новое по сравнению с романом и повестью классицизма».1

Карамзин не хочет, не считает возможным до конца анализировать, разлагать на составные части, объяснять чувство и настроение, которые у него не сопровождают действия героя, а являются главным содержанием произведения, повести или очерка. Он знает, что нет способа «назвать» каждый оттенок эмоции; и он создает целые художественные произведения, музыкально организованные, которые должны всей совокупностью образов, всей суммой художественных средств создать у читателя смутное, зыбкое, «несказуемое», «неназываемое» настроение. Все, изображаемое в повести, — лишь средство для этой задачи. Карамзин ставит уже ту проблему искусства, которую программно выразил его ученик Жуковский в стихотворении «Невыразимое».

9

Именно «невыразимое» настроение, то, что «слито» с видимым миром, смутное и волнующее, хочет выразить Карамзин, конечно, не молчанием, а своими произведениями. При этом его задача — вызывать только сладостные эмоции, преодолевающие трагизм подлинной действительности. Трагические конфликты жизни даются им поэтому не ради того, чтобы вызвать гнев и возмущение, а ради того, чтобы вызвать тихую меланхолию и умиление. Образцом такого психологического эксперимента была повесть «Бедная Лиза», имевшая огромный успех, открывшая современникам целый мир эмоций.

Эта повесть построена на основе сюжета, распространенного в европейских литературах второй половины XVIII в. — о любви дворянина и простой девушки. Писатели антифеодальной настроенности видели в этом сюжете возможность показать губительные последствия сословного неравенства, возможность потрясти читателя чувством обиды за попранные человеческие права. Ничего этого нет у Карамзина. Человечность демократического сентиментализма, требовавшая свободы для всякого человека, превратилась у него в формулу «и крестьянки любить умеют» («Бедная Лиза»).

Если сентименталисты-демократы показывали сильные и глубокие переживания людей из народа для того, чтобы снять с этих людей ярмо феодального гнета, то Карамзин проповедует другое; так как все люди могут чувствовать одинаково, и крестьянам, так же как помещикам, доступны сладостные переживания любви, семейных радостей, «добродетелей», чувство природы, то незачем волноваться и стремиться к изменению участи крестьян: они и в крепостничестве могут быть счастливы. Бедная Лиза не столько настоящая крестьянка, сколько идеальная оперная героиня, и ее печальная история должна не возмущать, а лишь создавать лирическое настроение. В этом — главное. Читатели и читательницы проливали слезы о бедной Лизе, и эти слезы были приятны для них, и повесть открывала им в их собственной душе богатства, ранее скрытые. Общий колорит эмоции, вызываемой повестью, все же был человеколюбив, воспитывал гуманность. Один из учеников Карамзина писал: «Сладко разделять и самые жестокие других несчастия!.. Мы чувствовали всю сладость участия и, несмотря на текущие слезы, сердце наше тайно восхищалось, видя

78

себя к тому способным»1. Такое именно чувство раскрывала современникам «Бедная Лиза». Лирическая манера повествования Карамзина с самого начала повести настраивала читателя. Самый пейзаж в начале ее был дан не как простое описание, а как увертюра, вводящая в соответствующий круг эмоций. И вот — переход к самому повествованию: «Но всего чаще привлекает меня к стенам Симонова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!» Перед этой лирической темой исчезают очертания самого сюжета, до крайности упрощенного; становится совсем неважно, что Лиза и Эраст люди неравных сословий; дело не в неравенстве, а в грусти, причем ведь, в сущности, неравенство сословий и не сыграло особой роли в судьбе Лизы.

Сюжет сам по себе вообще никогда не интересует Карамзина; для него важна тональность произведения, а не события внешнего мира, о которых идет в нем речь. Для «Натальи, боярской дочери» он взял сюжетную основу «Фрола Скобеева», правда, переиначив и значительно упростив его. Тем не менее его повесть совсем не похожа на новеллу XVII столетия: сущность ее не в истории похищения девушки, а в мечте о старых добрых временах и в теме молодой любви. Сюжет совсем исчезает в очерках Карамзина. Таков очерк «Деревня» (1791) — это стихотворение в прозе о сладостном уединении на лоне природы, изящное, тонкое, лирическое. Картины природы здесь сливаются с образами эмоций, ради которых они и написаны, и переливаются в лирические размышления. Музыка речи организует этот своеобразный сплав. Душевный мир человека, удалившегося от дел мира сего, счастье ухода от действительности в свое «я» — вот содержание очерка. «Деревня», как «Бедная Лиза», открывала новые горизонты читателям, привыкшим к произведениям четкого и рационального «внешнего» смысла и не знавшим до Карамзина, что можно словом не сообщать факты и мысли, а внушать «невыразимое». Картина вечера в «Деревне» — это уже поэзия Жуковского с его вечерними лирическими пейзажами: «Я слышу свирель пастуха — стадо возвращается в деревню, и каждая овечка находит двор свой; поселянин еще не возвратился с поля. Как приятен чай на чистом воздухе! Вечерние ароматы льются ко мне в чашку. Но я спешу видеть конец лучезарного дня — спешу на высокий песчаный берег излучистой речки. Там обширный гладкий луг представляется глазам моим — и за сим лугом, по светлому небу, катится вечернее солнце, в тихом великолепии и в кротком величестве. Уже достигает оно до врат запада — мерцает за тонким, златоволнистым облаком — растопляет его лучами своими — является снова во всей полноте — бросает на землю блеск и сияние — и скрывается. Вечерняя заря алеет теперь на западе. Так мудрый и добродетельный муж, которого жизнь была благотворным светилом для нравственных существ, собратий его, тихо и великолепно приближается к цели своего течения. Пылкое воображение с летами прохлаждается, но разум не темнеет и на западе жизни; спокойное величество блистает на челе мудрого и в самое то время, когда мрачная могила перед ним разверзается; последний ясный взор его есть последнее благодеяние для человечества. Он скрывается, но память его сияет в мире, как заря вечерняя. Я преклоняю колена. Всемогущий! Сердце мое тебе открыто: исполни его желание, достойное человека!

«Величественная ночь несется на черных орлах своих; ее темная мантия развевается по воздуху, и все на земле засыпает.

79

Иллюстрация (гравюра и рисунок Н. Соколова; 1796 г.) к «Бедной Лизе»

Н. М. Карамзина.

80

«Я один иду по тихой равнине, в молчании, в глубокой задумчивости. Но вдруг душа моя содрогается от внезапного блеска огненных лучей. Смотрю на восточное небо — там в сизых лучах блистает молния и освещает передо мною развалины старинной церкви и густою травою заросшие могилы. С другой стороны восходит светлая луна; небо вокруг ее чисто. Так мрак и свет, порок и добродетель, буря и спокойствие, скорбь и радость совокупно владычествуют в нашем мире!»