507

Радищев

1

Александр Николаевич Радищев родился 20 августа 1749 г. в селе Верхнем Облязове Саратовской губернии (ныне Пензенской области). Отец его Николай Афанасьевич был состоятельным помещиком. Человек культурный, он и сыну старался дать хорошее образование. Мать Радищева Фекла Саввична была урожденная Аргамакова; семья Аргамаковых принадлежала к передовой московской дворянской интеллигенции. Родители Радищева хорошо относились к своим многочисленным крестьянам; это удостоверяется и документальными данными и тем обстоятельством, что впоследствии, во время Пугачевского восстания, крестьяне укрыли Радищевых от повстанческого отряда.

Детство Радищева протекало в Облязове; дом Радищевых был большой, богатый, многолюдный. Дети (у Александра Николаевича было 6 братьев и 4 сестры) были окружены крепостной «дворней» и хорошо знали деревню. За будущим писателем ходил дядька, видимо тоже крепостной, Петр Мамонтов, по прозванию Сума, который рассказывал мальчику сказки.

Когда Радищеву было семь лет, родители повезли его и Москву и оставили на попечение родственника М. Ф. Аргамакова и его доме. Семья Аргамаковых находилась в средоточии культурной жизни Москвы. Через родственника хозяина дома — директора недавно открытого университета она была связана с этим центром русской культуры того времени. Профессора университета не только бывали в доме у М. Ф. Аргамакова, но и давали уроки его детям, вместе с которыми занимался и маленький Радищев. Учителем французского языка и гувернером детей был некий француз, республиканец по убеждениям, бывший у себя на родине советником парламента в Руане, но эмигрировавший из деспотической Франции. Конец 1750-х — начало 1760-х годов, время жизни и учения Радищева в Москве, были годами брожения умов и подъема литературной борьбы в среде столичной интеллигенции.

Политические страсти разгорались. Молодые ученые, демократы и просветители, проповедывали новые, передовые теории. В Москве издавались журналы, собирались литературные и научные общества, кружки; в салонах культурных дворянских домов и кабинетах разночинцев-ученых шли споры о правительстве, крепостном праве, о бюрократии, образовании, поэзии. Атмосфера недовольства правительством Елизаветы не разрядилась и при Петре III, вызвавшем еще большее возмущение в самых различных слоях общества. Все это, а также лекции передовых мыслителей-профессоров

508

и либеральное окружение повлияло на мальчика Радищева. Это была первая «закваска» будущего якобинства.

В конце 1762 г. новая императрица Екатерина II «пожаловала» Радищева (в то время тринадцатилетнего мальчика) в пажи. Это было сделано, без сомнения, по хлопотам Аргамаковых. Екатерина и правительство находились в Москве, где должна была происходить коронация. Только в начале 1764 г. двор вернулся в Петербург, а за ним и пажи, в том числе и «новопожалованный» Александр Радищев.

Пажеский корпус, в котором должен был теперь жить и учиться Радищев, не был серьезным учебным заведением. Всем наукам обучал пажей во времена Радищева один педагог — француз Морамбер. Впрочем, не о науках заботилось начальство. Пажеский корпус готовил не ученых, а придворных, и пажи были обязаны прислуживать императрице на балах, в театре, за парадными обедами. И вот юноша Радищев из атмосферы серьезных умственных и общественных интересов попал ко двору. Он вынес из среды Аргамаковых, Фонвизиных, Херасковых, Аничковых и др. идеалы общественного служения, неприятие рабства, деспотии, презрение к низости льстецов. Теперь это общее умонастроение, эти теоретические, отвлеченные настроения и политические эмоции могли наполниться новым конкретным содержанием. Радищев воочию увидел подлость, грязь, интриги, воровство — весь механизм рабовладельческой деспотии в ее средоточии, увидел все это в самом дворце, и ему, скромному пажу, с которым, конечно, не церемонились, раскрылась оборотная сторона великолепия двора «Северной Семирамиды».

В Пажеском корпусе у Радищева был, без сомнения, досуг, и он занимался самостоятельно. Он нашел здесь друзей. Вместе с ним были пажами Рубановский, Челищев, Кутузов, с которыми он остался связан в течение многих лет. В особенности важно было знакомство с Алексеем Михайловичем Кутузовым. Этот пылкий, идеально настроенный юноша стал надолго самым близким Радищеву человеком. Они жили в одной комнате в течение 14 лет, читали одни и те же книги, вместе учились, мечтали. Впоследствии идейные пути их разошлись.

В начале 1766 г. Екатерина II приказала отправить шесть юношей из числа пажей за границу, в Лейпциг, чтобы они обучались там в университете и, сделавшись образованными юристами, смогли впоследствии служить по судебной части в правительственном аппарате. В число избранных попали Радищев, Кутузов, Челищев и Рубановский. Вскоре к шестерым дворянским юношам прибавилось еще шестеро, не обучавшихся в корпусе. Среди них был молодой чиновник Федор Васильевич Ушаков, бросивший выгодное место ради ученья. Во всей группе молодежи, ехавшей в Лейпциг, он был самым старшим (ему было в это время 19 лет). Сила воли, рано развившийся ум и страстная жажда знания вскоре сделали Федора Ушакова вожаком, главой всей группы.

Екатерина сама написала инструкцию для командируемых молодых людей и сопровождавших их педагогов (число молодых людей продолжало увеличиваться и позднее). Осенью 1766 г. будущие студенты выехали из Петербурга, опекаемые «гофмейстером» Бокумом, учителем русского языка Подобедовым и иеромонахом Павлом. На место назначения прибыли в январе 1767 г. Почти пять лет провел Радищев в Лейпциге, и он не потерял даром этого времени. С чрезвычайным усердием занимался он в университете, много работал и самостоятельно, и вместе с Кутузовым и Ушаковым. Он изучал не только юридические науки, но и философию, историю,

509

литературу, естествознание; он почти закончил курс университетского медицинского образования

Радищев в лейпцигские годы находился среди литературных европейских течений. Это было время утверждения в Германии предромантического направления, становления школы «бури и натиска», ниспровержения готшедовского классицизма. Немецкие поэты увлекались Оссианом и Мильтоном, Стерн совершал свое победное шествие по Европе и, в частности, по Германии. Клопшток был уже признанным учителем, и вслед ему шла целая школа поэтов, насаждавших национальную тематику и национальный стиль искусства, предсказывавших постановку проблемы народности в литературе. Одновременно с этим Германия переживала усиленное брожение умов и в философской области: уже работал в Кенигсберге Кант, — а в то же время в обществе держались традиции французского просвещения; пребывание в Германии Ламетри, Вольтера и других просветителей оставило след в немецкой культуре.

Германия, потрясенная только что закончившейся Семилетней войной, страдала от тяжкого кризиса, и лучшие люди страны мучительно искали выхода, хотя бы в сфере идеологии. Вся эта атмосфера напряженной, умственной жизни воздействовала на русских студентов. Но непосредственно сам университет, давая им знания, мало мог помочь выработке мировоззрения. Это было старозаветное учебное заведение, еще не оторвавшееся от схоластических традиций, и его почтенные профессора были чужды потоку новых идей, шедших из Франции, готовившейся к буржуазной революции.

Не Лейпцигский университет воспитал Гете, учившегося в нем одновременно с Радищевым. Не университет воспитал революционное сознание самого Радищева. Русские студенты увлекались живыми лекциями по философии и физиологии молодого профессора Платнера, не чуждого неопределенного либерализма; они любили старого поэта, профессора Геллерта, наставлявшего их в морали. Но влияние обоих этих идеалистов-нравоучителей было незначительно. От русского путешественника, проезжавшего через Лейпциг, они узнали о книге Гельвеция «Об уме», стали читать ее «со вниманием и в оной мыслить научалися» (Радищев, «Житие Ф. В. Ушакова»).

Начала свободомыслия и политического протеста созревали и оформлялись в сознании Радищева и Ушакова, питаясь впечатлениями от западной жизни, книгами, попадавшими в руки студентов помимо университетских профессоров, материалами изучаемых наук. Эти начала протеста крепли еще и потому, что сами русские студенты в Лейпциге вовсе не были избавлены от тиранической опеки русского самодержавия. Более того, здесь они оказались даже лишенными относительных привилегий своего дворянского звания.

Майор Бокум, которому было поручено Екатериной наблюдение за ними, был типичным бюрократом — «подьячим» русской службы, жадным, необразованным и жестоким. Он обирал студентов, присваивая отпущенные на их содержание деньги, обращался с ними крайне грубо, наиболее молодых из них даже бил.

Студентам жилось плохо, они недоедали, мерзли зимой, их одевали бедно, и они во всем зависели от самодура-начальника. Таким образом, они оказались в положении беззащитных плебеев, отданных во власть маленького тирана. Но они не смирились и делали попытки бунтовать против Бокума, да и вообще против неугодных им порядков. Верховодами в этом отношении были Ушаков и, повидимому, Радищев. Бунт студентов против

510

Бакума кончился для них печально: они были посажены под арест, их сторожили солдаты, над ними учинили суд. К счастью, в дело вмешался русский посланник. Но уволен был Бокум только тогда, когда Радищев уже собирался ехать на родину. Ушаков еще раньше умер в Лейпциге.

Об этой студенческой истории, без сомнения первом случае студенческих волнений в истории русского общества, подробно рассказал Радищев в своей книжке «Житие Федора Васильевича Ушакова». Рассказ Радищева подтверждается документами, относящимися к Бокуму. Повидимому, не совсем примышлен Радищевым в пору написания «Жития» (конец 1780-х годов) и тот политический характер, который он придает восстанию студентов против тирана Бокума. Нужно думать, что политическая мысль русских юношей в Лейпциге работала усиленно и в направлении усвоения учений французских радикальных мыслителей и публицистов.

Характерна своего рода забастовка, учиненная ими по поводу требований начальства, чтобы они слушали курс международного права у профессора Беме, сухого старика, чуждого идейных запросов молодежи. Русские студенты уклонились от слушания Беме, заявив, что они лучше будут изучать книгу Мабли о том же предмете. В это время Мабли уже представлял достаточно определенную фигуру политического писателя, демократа и радикала; выдвигание его имени не могло быть случайным, «невинным». По возвращении в Петербург Радищев вскоре перевел одну из работ Мабли и именно к этому переводу прибавил свое знаменитое республиканское примечание о «самодержавстве».

Осенью 1771 г. Радищев, Кутузов и Рубановский приехали в Петербург. Они возвращались на родину, полные высоких юношеских помыслов о служении обществу, горячей преданности отечеству, полные желания проводить в жизнь передовые социальные идеалы, которые они усвоили за последние годы. В первые же дни после их приезда домой фаворит императрицы Орлов устроил публичную казнь участников чумного бунта в Москве. Это было первое впечатление молодых мечтателей.

В «Житии Ушакова» Радищев вспоминал, обращаясь к Кутузову: «Воспомни нетерпение наше видеть себя паки на месте рождения нашего, воспомни о восторге нашем, когда мы узрели межу, Россию от Курляндии отделяющую. Если кто бесстрастный ничего иного в восторге не видит, как неумеренность или иногда дурачество, для того не хочу я марать бумаги; но если кто, понимая, что есть исступление, скажет, что не было в нас такового и что не могли бы мы тогда жертвовать и жизнию для пользы отечества, тот, скажу, не знает сердца человеческого. Признаюсь, и ты, мой любезный друг, в том же признаешься, что последовавшее по возвращении нашем жар сей в нас гораздо умерило».

Отечество встретило Радищева неприветливо. Скоро выяснилось, что в стране рабства и тирании жизнь свободолюбца не легка.

Ко времени возвращения Радищева на родину Екатерина забыла уже, с какой целью пажи были отправлены в Лейпциг.

Радищев поселился в одной комнате с Кутузовым. Он был принужден служить, его определили в Сенат протоколистом, «мелкой сошкой». Помимо воли, он должен был стать частицей машины подавления народа, соучастником правительства Екатерины. Вскоре он ушел из Сената и в 1773 г. поступил в штаб генерала Брюса, петербургского главнокомандующего. В качестве юриста он был назначен обер-аудитором, т. е. военным прокурором. Конечно, и эта служба не могла быть приятна Радищеву:

511

военный суд был едва ли не самым свирепым орудием классового господства помещиков.

Между тем служба оставляла Радищеву немало досуга. Он завел знакомства и в «большом свете», и в кругу литераторов. Обаяние его личности, его блестящая образованность, глубина и сила его мысли, в то же время его благородная и красивая внешность сделали его желанным гостем и в великосветской гостиной, и в английском клубе, и в кабинете писателя.

Сам Радищев сразу же по возвращении в Россию принял участие в литературной жизни.

Впрочем, его первый известный нам литературный опыт, предназначенный им для русской печати, относится еще ко времени пребывания Радищева в Лейпциге. Это начало перевода брошюры «Желания греков — к Европе христианской», появившейся в 1771 г. Автор этой брошюры Антон Гика, греко-албанский политический деятель, состоял во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. при штабе русского военачальника А. Г. Орлова и ставил своей задачей поднять восстание балканских народов против Турции, угнетавшей их. Его брошюра призывала европейское общественное мнение вступиться за греков и их независимость. Русское военное командование поддерживало национальную борьбу балканских народов. В свою очередь, Радищев, видимо, интересовался как ходом войны, так и, в частности, ходом дел на Балканах. Он получил брошюру Гики, вероятно, непосредственно от кого-либо из русских военных, в немалом количестве проезжавших через Лейпциг по пути из России в Италию и Албанию, где находились тогда русские отряды армии и флота, и обратно. Следовательно, и политические интересы молодого Радищева, и его литературные возможности были уже известны, если именно ему был дан для перевода столь важный политический документ. Радищев принялся за перевод в июле 1771 г.; он предпослал ему свое предисловие, в котором писал: «Мы получили из Архипелага, чрез Италию, некоторую пиесу, которая по обстоятельствам своим за весьма важную и любопытства достойную почесться может... Это — некоторый род весьма длинного, на греческом языке писанного манифеста, и в коем греки весьма жалостно и чувствительно изображают бедственное свое состояние под областью турецкою и желание, которое они имеют подверженными быть власти какой ни есть христианской державы... Мы тем охотнее приемлем на себя перевод оной, что по всем обстоятельствам думать должно, что нет еще оной в переводе ни в одном периодическом сочинении кроме сих листов...».

Из приведенных последних слов видно, что свой перевод Радищев готовил для русского журнала, причем журнала малого объема; он называет его «листами» и делит перевод на небольшие отрывки, помеченные как продолжение. Все это подсказывает мысль, что Радищев в Лейпциге был в переписке с русскими литераторами, скорее всего с Новиковым, готовившимся издавать «Живописец». Радищев не довел до конца своего перевода потому, что уже в августе того же года эта брошюра была напечатана в другом переводе в «Прибавлении к № 65 С.-Петербургских ведомостей» под названием «Вопль греческого народа к европейским христианам» (с пометой «Перевод с италианского языка»; вероятно, с этого же языка делал свой перевод и Радищев). Перевод же Радищева остался неизданным (он был напечатан лишь в 1941 г.). Примечательно, что Радищев подчеркивает в своем тексте тему угнетения, рабства народа. Так, например, он переводит: «В рабском состоянии всякая добродетель

512

есть преступление, которое злодейством против тирана почитается»; в переводе «Ведомостей» это место выглядит иначе, менее резко, политически неопределенно: «Все великодушные добродетели почитаются преступлением в людях подобного состояния». Наоборот, христианские «аргументы» Радищеву кажутся неубедительными, что он отмечает особым примечанием от переводчика. Вернувшись из Лейпцига на родину, Радищев лично познакомился с Новиковым, издававшим в 1772 г. «Живописец». В пятом номере этого журнала появился очерк под названием «Отрывок путешествия в ***И***Т***». Много было споров в науке о том, кто был автором «Отрывка». В настоящее время можно считать установленным, что написал его Радищев. «Отрывок» — это яркая и мрачная картина крепостнической деревни, полная пафоса отрицания крепостнических порядков. «Отрывок» произвел шум в обществе. На «верхах» были крайне недовольны им и обвиняли автора — не без оснований — в том, что он оскорбляет «весь дворянский корпус». Ни Новиков, ни Радищев не испугались. В 13-м номере «Живописца» Новиков напечатал «Английскую прогулку» — статью, защищавшую «Отрывок» от нападок обиженных им помещиков, а в 14-м номере — продолжение «Отрывка». Неясно, отчего на этом печатание радищевской вещи оборвалось, — оттого ли, что Радищев считал свой очерк законченным, или же оттого, что дальнейшие страницы его не были допущены к печати властями. Так или иначе, первое же выступление Радищева в печати было началом его трагического пути писателя — проповедника свободы, и первое известное нам его оригинальное произведение было первым наброском основного его труда — «Путешествия из Петербурга в Москву».

С Новиковым связаны и переводы Радищева, сделанные в это же время. В 1773 г. организованным Новиковым «Обществом, старающемся о напечатании книг» был напечатан радищевский перевод книги Мабли «Размышления о греческой истории». Самый перевод был сделан Радищевым для основанного в 1768 г. по приказанию Екатерины II «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг на российский язык».

Радищев прибавил к тексту Мабли семь своих примечаний. Это был не первый случай издания перевода с заметками переводчика. Так, в 1765—1766 гг. вышли два тома «Датской истории» Гольберга в переводе Я. П. Козельского; переводчик снабдил текст обильными и пространными подстрочными примечаниями, содержащими оценку описываемых в книге лиц и событий, постоянно расходящуюся с оценкой Гольберга. Примечания Радищева к тексту Мабли не однородны. В первом из них он полемизирует с Мабли по вопросу об учреждении эфоров, обнаруживая самостоятельность мысли и осведомленность в специальном вопросе греческой истории.

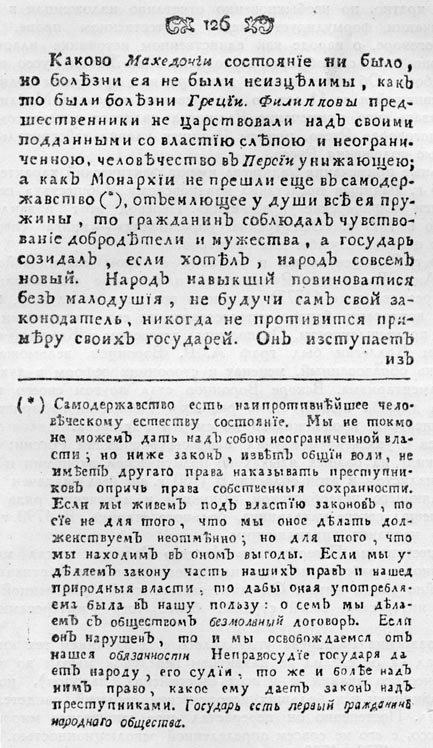

Второе примечание Радищева к тексту Мабли наиболее значительно по своему содержанию: это целая политическая декларация молодого радикала-просветителя.

Переводя слово despotisme как «самодержавство», Радищев так объяснял это понятие:

«Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников опричь права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не для того, что мы оное делать долженствуем

513

Мабли. Размышления о греческой история или о причинах благоденствия и несчастия Треков. Страницы из перевода А. Н. Радищева с его примечанием.

неотменно, но для того, что мы находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея природный власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу: о сем мы делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества».

514

Теория, кратко, но необыкновенно отчетливо изложенная в радищевском примечании, формулирует учение о естественном праве, об общественном договоре, о народе как единственном источнике власти в том виде, как оно было своеобразно воссоздано Жан-Жаком Руссо в его знаменитой работе «Об общественном договоре, или принципы политического права», появившейся за 11 лет до радищевского перевода Мабли, в 1762 г. Можно сказать, что примечание Радищева является конспектом «Общественного договора» Руссо, причем Радищев уловил действительно основные, узловые положения Руссо.

Остальные примечания Радищева имеют фактический характер.

В 1773 г. Радищев представил новиковскому «Обществу» перевод немецкой книги «Офицерские упражнения». Перевод этот появился в продаже только в 1777 г. «Офицерские упражнения» — книга специальная; это учебник полевой службы для офицеров.

В 1775 г. Радищев вышел в отставку с чином секунд-майора и женился на Анне Васильевне Рубановской, племяннице его школьного товарища. Через два года (1777) он вновь поступил на службу, но теперь он занялся вопросами, близко интересовавшими его, — вопросами русской торговли и промышленности. Он поступил асессором в Коммерц-коллегию. Президентом Коллегии был граф А. Р. Воронцов, вельможа-либерал, человек очень образованный, меценат и сторонник реформ в духе английского парламентаризма. Вскоре Воронцов стал другом своего подчиненного, и эта дружба людей, столь разных — либерального аристократа и демократа-писателя, продолжалась до смерти Радищева.

Радищев с увлечением изучал вопросы экономики России; он читал множество книг на разных языках по политической экономии и стал глубоким специалистом в этой области. В 1780 г. он был назначен помощником управляющего петербургской таможней и в течение ряда лет фактически замещал своего начальника, больного старика. В 1790 г. он был официально назначен управляющим.

«Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев писал много лет. Одновременно он работал над другими произведениями, в стихах и прозе, и чрезвычайно много читал. Он жил интенсивной умственной жизнью, жил всеми интересами своей страны, более того — интересами человечества.

Мировоззрение Радищева углублялось под влиянием тех книг, которые он читал (а он следил за развитием передовой мысли во всех областях человеческого знания и у всех европейских народов), но прежде всего под влиянием тех больших исторических событий, свидетелем которых он был. Постепенно он перерастал свое юношеское мировоззрение ученика Руссо, с его не совсем определенной революционностью. Социальные потрясения 1773—1789 гг. сделали его последовательным революционером и демократом. Первым в ряду этих потрясений было восстание, возглавленное Пугачевым. Оно не испугало Радищева, а, наоборот, убедило его в потенциальной политической активности порабощенных народов России. Затем началась американская революция, и Радищев восторженно приветствовал ее как зарю освобождения человечества.

Воодушевленный победой революции за океаном, революции, которую он воспринял как войну народа против всех его угнетателей, Радищев написал наиболее замечательное свое произведение в стихах — оду «Вольность» (1781—1783), гимн революции, приветствие освободившему себя американскому народу и в то же время призыв к революции в России. Видимо, общий подъем освободительных настроений в Европе и в среде

515

русской интеллигенции, связанный с войной за свободу в Америке, заставил Радищева на время поверить в приближение освобождения и для других народов. Ему казалось в это время, что революция сможет произойти вскоре и в России, что час великих переворотов настает для всего мира. Правда, он писал в конце оды «Вольность»:

Но не приспе еще година,

Не совершилися судьбы;

Вдали, вдали еще кончина,

Когда иссякнут все беды!

Но эта отдаленность, судя по всему тексту оды, для Радищева в начале 1780-х годов измеряется не столетием, а лишь годами. Радищеву кажется, что все «жаждут» революции вместе с ним. Более глубокое изучение русской действительности в последовавшие затем годы убедило его в том, что конец «горестной участи многих миллионов» «сокрыт еще от взора и внучат моих» («Путешествие»).

Второй подъем революционных надежд Радищева падает на 1789—1790 гг., без сомнения в связи с началом революции во Франции. В этот острый политический момент Радищев должен был действовать. Он нимало не был кабинетным человеком, писателем, довольствовавшимся только книжным бунтом в теоретическом плане; он был бойцом и трибуном по натуре, человеком из того материала, из которого делаются вожди народов и революций, человеком прозорливым и твердым, пламенным и осторожным, решительным и настойчивым. Он рвался к практической революционной или, по крайней мере, радикальной общественной деятельности. Но его трагедия заключалась в том, что он не мог обрести подлинно массовой среды для осуществления ее. Тем не менее Радищев не мог не действовать, хотя, может быть, и сам он далеко не был уверен в возможности добиться немедленных политических результатов своих действий. Мы теперь, через полтора столетия, можем лишь по намекам и отдельным разрозненным фактам восстанавливать картину политической деятельности Радищева. Прямых и развернутых свидетельств о ней мы не имеем — конечно потому, что правительство Екатерины и ее преемников тщательно уничтожало все ее следы, и хранить документы, говорящие о ней, было весьма опасно. Мы можем только предполагать, что знаем далеко не все о Радищеве-революционере; но и того, что мы знаем, достаточно, чтобы утверждать наличие практической политической работы автора «Путешествия из Петербурга в Москву». Основные данные, говорящие о ней, относятся именно к 1789—1790 гг., последним годам перед процессом и ссылкой Радищева.

В конце 1780-х годов Радищев вступил в незадолго до того образовавшееся Общество друзей словесных наук и сразу начал подчинять его своему влиянию. Это был довольно многолюдный кружок, объединивший офицеров, моряков, молодых литераторов, основанный в Петербурге учениками московских масонов и на первых порах культивировавший интересы к проблемам морали, самоусовершенствования — не без мистического налета розенкрейцерского толка. Общество работало довольно усердно; оно занимало специальный дом, имело собрания, выпускало в 1789 г. журнал «Беседующий гражданин». По движению идейного направления этого журнала можно проследить нарастание в Обществе радищевских настроений и идей. В последнем номере журнала напечатана статья самого Радищева — «Беседа о том, что есть сын отечества». Это весьма радикальная

516

агитационная речь, конечно оглашенная Радищевым в одном из собраний Общества. Речь-статья была столь явно «неблагонадежна», что самому Радищеву пришлось использовать свои связи, чтобы проввсти номер журнала с его произведением через цензуру.

Одновременно Радищев был связан с кружком известного переводчика и пропагандиста Вольтера — И. Г. Рахманинова, в свою очередь имевшим отношения с Обществом друзей словесных наук. К кружку Рахманинова примыкал юноша Крылов, издававший в это время свою «Почту духов». Нет сомнения в том, что раннее творчество Крылова, как и его друга А. И. Клушина, отмечено воздействием радищевской проповеди.

Ко времени выхода в свет «Путешествия» Радищев был крупной фигурой в Петербурге. Довольно видный чиновник, друг Воронцова, одного из вожаков аристократической фронды, человек уже немолодой, вполне зрелый, мыслитель огромного размаха и невиданной еще в России глубины, человек колоссальных, энциклопедических знаний, он не мог не импонировать молодым свободолюбцам самых различных группировок. Его влияние, повидимому, становилось опасным, тем более что он имел связи в различных кругах — и среди литераторов, и среди офицерства, и среди купечества, русского и иностранного, и в вельможном кругу.

В 1789 г. Радищев предпринял шаги к тому, чтобы расширить свою деятельность. В журнале «Беседующий гражданин» один из молодых членов Общества друзей словесных наук, видимо близкий к Радищеву, опубликовал резолюцию Городской думы, учрежденной незадолго до того официальной организации буржуазного типа, направленную против отягощений торговли и купечества, исходивших от дворянства. Эта резолюция имела характер не столько обычного ведомственного документа, сколько своеобразной гражданственной инвективы, написанной в духе публицистической статьи или парламентской речи. Затем, в мае 1790 г. Радищев — тоже через Городскую думу — предпринял чрезвычайно важное, хоть и скромное по своим масштабам, политическое мероприятие непосредственно практического характера. В это время Россия, ведшая войну с Турцией, подверглась нападению со стороны Швеции. Петербург оказался в опасности; артиллерийская канонада морских боев сотрясала окна домов столицы. В это именно время Городская дума приняла решение о наборе воинской команды в 200 человек, снабжении ее амуницией и содержании на общественный счет. Проект был утвержден правительством. В это ополчение, согласно решению Думы, принимали и беглых помещичьих крестьян, т. е. легализовали и даже вооружали явно недовольных рабством и выразивших активно свое недовольство крепостных. Едва ли это не было своеобразной попыткой, первым пробным опытом вооружения народа для защиты отечества — и для других возможных целей — в столь напряженный политический момент.

Вскоре все это начинание рухнуло. 30 июня Радищев был арестован, и немедленно начался розыск о его деятельности. 10 июля Екатерина дала приказ петербургскому главнокомандующему Брюсу расформировать ополчение Городской думы, причем беглых помещичьих крестьян отдать помещикам, если сами эти помещики захотят взять их (т. е. отдать на расправу, по обычаю чрезвычайно жестокую), а остальных — в солдаты. Есть основания думать, что этот приказ императрицы возник в результате розыска о Радищеве. Вообще Екатерина знала о деятельности Радищева больше, чем это было отражено в официальных документах его процесса, ограниченного обвинением в издании «Путешествия». Так, мы знаем, что арест Радищева

517

привел к немедленному разгрому Общества друзей словесных наук. Член Общества С. А. Тучков рассказывает в своих «Записках»: «После столь трудного похода (Тучков участвовал в войне со шведами) прибыл я в дом отца моего и, отдохнув несколько дней в своем семействе, вздумал посетить собрание наше любителей словесности. Но, приехав в дом, где собирались мои сочлены, нашел оный пуст, и дворник объяснил мне, что он не знает почему, однако давно уже как запрещено от полиции этим господам собираться». Тучков говорит далее о запрещении всяких «собраний» ввиду французской революции и того, что «дух вольности начал проникать в Россию», а затем рассказывает об участии Радищева в «Обществе» и «Беседующем гражданине», о процессе Радищева и, наконец, явно в связи с этим: «императрица велела подать себе все списки членов как тайных, так и вольных ученых собраний, в том числе представлен был и список нашего собрания. По разным видам и обстоятельствам бо́льшая часть членов лишены были своих должностей и велено было выехать им из Петербурга».

Итак, Радищев был не «одиночкой» и отвлеченным мечтателем. Его деятельность вообще, его выступление с «Путешествием» в частности были результатом большого пути, пройденного русской передовой мыслью до него, и в то же время были высшим проявлением того подъема, который был стимулирован в передовых кругах русского общества волной крестьянских восстаний внутри страны и буржуазными революциями вне ее. Радищева окружали люди, более или менее близкие ему. Он начинал организовывать этих людей, воспитывать некоторых из них. Он готовился к большим политическим событиям.

Радищев закончил «Путешествие из Петербурга в Москву» в 1789 г. Под влиянием политических событий момента, а также после удачного опыта выхода в свет «Жития Ф. В. Ушакова», Радищев решился завершить свою книгу и обнародовать ее. «Путешествие» Радищев писал с перерывами. В 1780 г. он начал писать «Слово о Ломоносове», закончил его в 1788 г. и потом включил в «Путешествие» в качестве последней главы книги. В 1780 г. Радищев читал многотомный труд Рейналя «Философская история обеих Индий». Эта книга произвела на него сильнейшее впечатление. «Сию книгу, — писал он потом, сидя в крепости, — могу я почитать началом нынешнему бедственному моему состоянию».

В то же время Радищев обдумывал книгу в форме сентиментального путешествия.

В начале 1780-х гг. Радищев был отвлечен от работы над «Путешествием» своими новыми обязанностями по таможне, работой по составлению таможенного тарифа, — а затем произошло несчастье: в 1783 г. умерла жена Радищева. Эта смерть «погрузила меня в печаль и уныние и на время отвлекла разум мой от всякого упражнения», писал потом Радищев. С 1785 г. он вновь принимается за чтение Рейналя и за работу над «Путешествием». Впрочем, еще в 1781 г. была написана вчерне глава «Подберезье». В 1789 г. Радищев закончил книжку «Житие Федора Васильевича Ушакова с приобщением некоторых его сочинений» и издал ее анонимно в том же году. Книжка обратила на себя внимание. Княгиня Дашкова заметила, что в ней встречаются опасные выражения и мысли. Члены Российской Академии были недовольны книжкой. И все же она имела успех. А. М. Кутузов писал 6 (17) декабря 1790 г. Е. И. Голенищевой-Кутузовой о «Житии Ушакова» и о Радищеве, что он «по несчастию был человек необыкновенных свойств — не мог писать, не поместив множество политических и сему подобных примечаний, которые, известно вам, не многим

518

нравятся. Он изъяснялся живо и свободно, со смелостию, на которую во многих землях смотрят, как будто на странную метеору. Книга наделала много шуму. Начали кричать: «Какая дерзость, позволительно ли говорить так!» и проч. и проч. Но как свыше молчали, то и внизу все умолкли. Нашлись и беспристрастные люди, отдававшие справедливость сочинителю».

Успех книги, шум, вызванный ею, и то обстоятельство, что правительство не подняло дела по поводу ее появления, — все это, без сомнения, побудило Радищева к дальнейшим выступлениям.

В 1789 г. Радищев провел рукопись «Путешествия из Петербурга в Москву» через цензуру Управы благочиния. Сам петербургский обер-полицеймейстер Н. И. Рылеев разрешил книгу к печати, не прочитав ее и, вероятно, положившись на «невинное» название или в угоду кому-либо из знатных покровителей Радищева (может быть А. Р. Воронцову или его сестре — княгине Е. Р. Дашковой).

Радищев предлагал напечатать «Путешествие» тогдашним издателям. Они убоялись «страшной» книги. Радищев не отступил перед этим затруднением. Он купил небольшую типографскую установку и поместил ее у себя в доме (на нынешней ул. Марата). Наборные и печатные работы производили его слуги и подчиненные, его друзья, под его руководством. Для первого опыта Радищев напечатал в своей домашней типографии маленькую брошюру (в 14 страниц) — «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске». Это была статья или, вернее, очерк, написанный еще в 1782 г.; в нем описывалось в патетических тонах открытие в Петербурге памятника Петру I («Медного всадника»): рассказ об этом торжестве служил поводом для анализа и оценки реформаторской деятельности Петра. Радищев выражает свое уважение к Петру как могучему государственному деятелю, хотя он не скрывает того, что самое звание монарха ему нимало не импонирует. «Хотя бы Петр не отличился различными учреждениями, к народной пользе относящимися, хотя бы он не был победитель Карла XII, то мог бы и для того великим назваться, что дал первое стремление столь обширной громаде, которая яко первенственное вещество была без действия». Далее Радищев оговаривает, что он пишет это не ради лести самодержцу; признавая величие Петра, он тут же осуждает его за то, что он «истребил последние признаки дикой вольности своего отечества» (эта мысль о древней русской свободе перейдет к декабристам). «И я скажу, что мог бы Петр славнее быть, возносяся сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную, но... нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своея власти, седяй на престоле». Этими словами, вполне революционными по своему смыслу, твердо указывавшими на невозможность ожидать сверху свободы, улучшения положения народа, заканчивалась брошюра. К последней фразе ее Радищев сделал примечание в сноске: «Если бы сие было писано в 1790 году, то пример Лудвига XVI дал бы сочинителю другие мысли». Однакоже «сочинитель», и издатель, и автор этого примечания — одно лицо; почему же «сочинитель» не изменил текста своей брошюры в 1790 г.? Очевидно потому, что он не изменил своих мыслей. Примечание Радищева — это отчасти приветствие французской революции, а отчасти, и еще в большей мере, цензурное прикрытие.

«Письмо к другу» не вызвало правительственного гонения (хотя экземпляр этой брошюры и был впоследствии приобщен к судебному делу Радищева как обвиняющий документ). Тогда Радищев приступил к печатанию «Путешествия из Петербурга в Москву». Он включил в текст книги

519

несколько мест, не бывших в цензуре, что послужило потом одним из добавочных и отягчающих его «вину» обстоятельств во время процесса. Книга была издана анонимно. В конце ее было указано: «С дозволения Управы благочиния». В мае 1790 г. Радищев передал книгопродавцу Зотову 25 экземпляров отпечатанной книги для продажи. Всего было напечатано 600 экземпляров. Несколько книг Радищев роздал своим друзьям; один послал Державину в знак уважения к его творчеству. Экземпляры, продававшиеся Зотовым, разошлись очень быстро. Вокруг книги начался шум. Многие приходили к Зотову в Гостиный двор и спрашивали книгу, о которой говорили в городе. Но Радищев воздержался от продажи дальнейших экземпляров, очевидно потому, что уже были тревожные симптомы в правительственных кругах. Слух о крамольной книге дошел до Екатерины, и самая книга была ей доставлена. Она принялась читать ее и пришла в неописуемый гнев. До нас дошли замечания на «Путешествие», написанные ею; ее возмущение вызвали все главы, все положения, все картины книги.

Она писала: «Сочинитель ко злости склонен»; «81 стр. покрыта бранью и ругательством и злостным толкованием»; «Учинены вопросы те, по которым теперь Франция разоряется»; «стр. 113, 114, 115, 116 доказывают, что сочинитель совершенной деист, и несходственны православному восточному учению размышления сии кончатся со 118 стр.»; «стр. 119 и следующие служат сочинителю к произведению его намерения, то есть показать недостаток теперешнего образа управления и пороки оного»; «противу двора и придворных ищет изливать свою злобу»; «на стр. 137 изливается яд французской»; «на стр. 147 едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшее судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной»; «христианское учение сочинителем мало почитаемо, а вместо оной принял некии умствовании, несходственные закону христианскому и гражданскому установлению»; «все сие на стр. 239—252 и клонится к возмущению крестьян противу помещиков, войск противу начальства»; «проскакивают паки слова, клонящиеся к возмущению»; «уговаривает помещиков освободить крестьян, да никто не послушает»; «надежду полагает на бунт от мужиков»; об оде «Вольность» — «ода совершенно явно и ясно бунтовская, где царям грозится плахою. Кромвелев пример приведен с похвалою. Сии страницы суть криминального намерения, совершенно бунтовские»; «повесть о рекрутском наборе с отягченных крестьян и тому подобное, служащее к проповедыванию вольности и к искоренению помещиков». Своему секретарю А. В. Храповицкому она сказала об авторе «Путешествия»: «Он бунтовщик хуже Пугачева».

Немедленно начался розыск. Автора вскоре нашли. Екатерина поручила расследовать дело Степану Ивановичу Шешковскому. Это был руководитель тайной полиции, палач и шпион, находившийся в непосредственном подчинении императрицы; его называли «кнутобойцем»; имя его внушало ужас. Узнав — вероятно через А. Р. Воронцова — о грозящей опасности, Радищев успел сжечь все оставшиеся у него экземпляры книги. Но рукопись «Путешествия», правда в весьма беспорядочном виде, со спутанными, может быть, сознательно, листами, у него осталась. 30 июня Радищев был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.

После смерти жены у Радищева осталось четверо детей. Воспитанием их руководила сестра их покойной матери Елизавета Васильевна Рубановская. Когда Радищева увезли к Шешковскому, Елизавета Васильевна собрала свои драгоценности и отослала их ночью со старым слугой к

520

«кнутобойцу». Только это спасло Радищева от пытки, обычно применявшейся Шешковским.

Следствие пошло быстро, тем более что официальное обвинение в издании бунтовщической книги было доказано самой книгой, а своего авторства Радищев не отрицал. Шешковский вел допросы по прямым указаниям Екатерины. Радищев был глубоко потрясен оборотом дела, угрозой смертной казни, нависшей над ним, а особенно угрозой распространения кары на его детей. Он писал Екатерине и Шешковскому покаянные письма, весьма патетические и риторические, но совершенно неискренние. Он явно хотел спасти себя, тем более что следствие шло в полной тайне и превратить его в орудие агитации революционных идей было совершенно невозможно. При всем том Радищев не поступался своими заветнейшими убеждениями. Во всех своих покаянных речах он не отрекся от стремления к свободе крестьян. В то же время он твердо отверг все попытки следствия втянуть в дело других лиц. Радищев всю «вину» принял на себя и не назвал никого из своих друзей, учеников и единомышленников, хотя Шешковский добивался имен «соучастников».

В середине июля 1790 г. дело Радищева — по желанию Екатерины — поступило на суд Петербургской уголовной палаты. Судебное разбирательство было пустой формальностью, спешно проведенной по программе, написанной Екатериной. В качестве вещественного доказательства читали вслух книгу Радищева. Суд так боялся его крамольных идей, что во время этого чтения из залы заседания были высланы даже секретари суда.

После краткого допроса Радищева и лиц, причастных к печатанию и продаже книги, судебный процесс окончился. 24 июля Палата приговорила Радищева к смерти за то, что он издал книгу, «наполненную самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный и умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвесть в народе негодование противу начальников и начальства и, наконец, оскорбительными, неистовыми изражениями противу сана и власти царской». Так как Радищев был дворянином, то приговор его должен был утверждаться правительством. 26 июля он поступил в Сенат, и 8 августа сенаторы утвердили его. Доклад о решении Сената был представлен Екатерине 11 августа. Она приказала рассмотреть его в Государственном совете, намекнув при этом на то, что Радищев, помимо всего прочего, оскорбил своей книгой ее лично. 19 августа Совет утвердил приговор. Радищев ждал смертной казни 1 месяц и 11 дней. 4 сентября был подписан указ Екатерины о замене ему казни ссылкой в Сибирь, в Илимский острог, на 10 лет («помилование» было мотивировано торжеством мира с Швецией). Согласно приговору уголовной палаты, крамольная книга Радищева была осуждена на уничтожение.

Есть основания думать, что Екатерина узнала во время следствия по делу Радищева ряд фактов, не только опорочивших в ее глазах Радищева как автора «Путешествия», но и охарактеризовавших его как революционного деятеля вообще. Самая кара, уготованная ею Радищеву, была обусловлена не только его революционной книгой, но и всей совокупностью сведений о Радищеве, бывших в руках правительства и освещавших особо ярким светом смысл и значение самой книги. В конце своих замечаний на «Путешествие» Екатерина написала о Радищеве: «Вероподобие оказывается, что он себя определил начальником, книгою ли, или инако, исторгнуть скиптра из рук царей; но как сие исполнить един не мог, показываются уже следы, что несколько сообщников имел, то надлежит его допросить как

521

о сем и о подлинном намерении и сказать ему, чтоб он написал сам, как он говорит, что правда любит, как дело было; ежели же не напишет правду, тогда принудит меня сыскать доказательство, и дело его сделается дурнее прежнего». Радищев не назвал сообщников, и Екатерина исполнила угрозу.

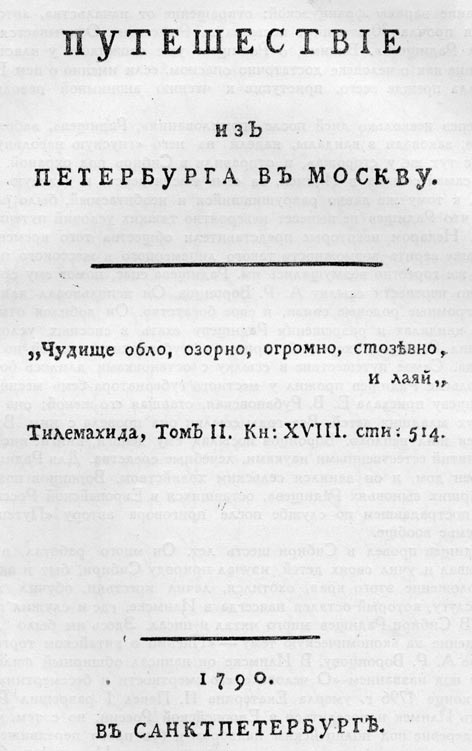

А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву».

Титульный лист, изд. 1790 г.

Примечательна и следующая деталь: только что начав читать «Путешествие», Екатерина в тот же день заподозрила авторство Радищева. Секретарь императрицы Храповицкий записал в своем дневнике 26 июня 1790 г.: «Говорено о книге «Путешествие от Петербурга до Москвы». Тут

522

рассевание заразы французской: отвращение от начальства, автор мартинист: я прочла 30 страниц; посылка за Рылеевым. Открывается подозрение на Радищева». Видимо, о Радищеве уже сложилось у властей представление как о человеке достаточно опасном, если именно о нем Екатерина подумала прежде всего, приступив к чтению анонимной революционной книги.

Через несколько дней после «помилования», Радищева, заболевшего в тюрьме, заковали в кандалы, надели на него «гнусную нагольную шубу, взяв ее тут же у сторожа», и отправили в Сибирь под охраной. Все это, как и самая ссылка в Илимск, за семь тысяч верст, в далекую глушь, в острог, к тому же давно разрушившийся и необитаемый, было рассчитано на то, что Радищев не вынесет невероятно тяжких условий путешествия и жизни. Недаром некоторые представители общества того времени не хотели даже верить возможности такого лицемерного и жестокого приговора, другие же горестно возмущались им. Радищева спас, помог ему сравнительно легко перенести ссылку А. Р. Воронцов. Он использовал для этого и свои огромные родовые связи, и свое богатство. Он добился отмены приказа о кандалах и разрешения Радищеву ехать в сносных условиях. Он обеспечил Радищеву хороший прием у губернских властей по пути до Илимска. Самое путешествие в ссылку с остановками длилось более года. В Тобольске Радищев прожил у местного губернатора семь месяцев. Сюда к Радищеву приехала Е. В. Рубановская, ставшая его женой; она привезла ему двух младших детей. Все годы ссылки она провела с ним. В Илимске Радищев жил неплохо. Воронцов посылал ему деньги, книги, инструменты для занятий естественными науками, лечебные средства. Для Радищева был выстроен дом, и он занялся сельским хозяйством. Воронцов позаботился и о старших сыновьях Радищева, оставшихся в Европейской России, о его брате, пострадавшем по службе после приговора автору «Путешествия», о его семье вообще.

Радищев провел в Сибири шесть лет. Он много работал в ссылке, воспитывал и учил своих детей, изучал природу Сибири, быт и экономическое положение этого края, охотился, лечил крестьян, обучил медицине своего слугу, который остался навсегда в Илимске, где и служил потом лекарем. В Сибири Радищев много читал и писал. Здесь им было написано рассуждение на экономическую тему — «Письмо о китайском торге», адресованное А. Р. Воронцову. В Илимске он написал обширный философский трактат под названием «О человеке, его смертности и бессмертии».

В конце 1796 г. умерла Екатерина II. Павел I разрешил Радищеву покинуть Илимск и поселиться в Европейской России, но с тем, чтобы он жил в деревне под полицейским надзором и без права передвижения. Радищев оставался лишенным прав, дворянства, чина. На пути из Сибири в Тобольске 7 апреля 1797 г. умерла Елизавета Васильевна Рубановская. Это был тяжкий удар для Радищева.

Радищев поселился в Калужской губернии, в деревне Немцове, принадлежавшей его отцу. В начале 1798 г. он получил разрешение навестить отца в его селе Верхнем Облязове. Здесь он прожил около года, а затем вернулся в Немцово.

В деревне Радищев продолжал работать. Он написал поэму «Бова», из которой до нас дошло только вступление и первая песнь, замечательный очерк о «Тилемахиде» Тредиаковского, заключавший в художественной форме исследование метрики и звуковой инструментовки русского стиха, обрамленное остроумно написанной новеллой.

523

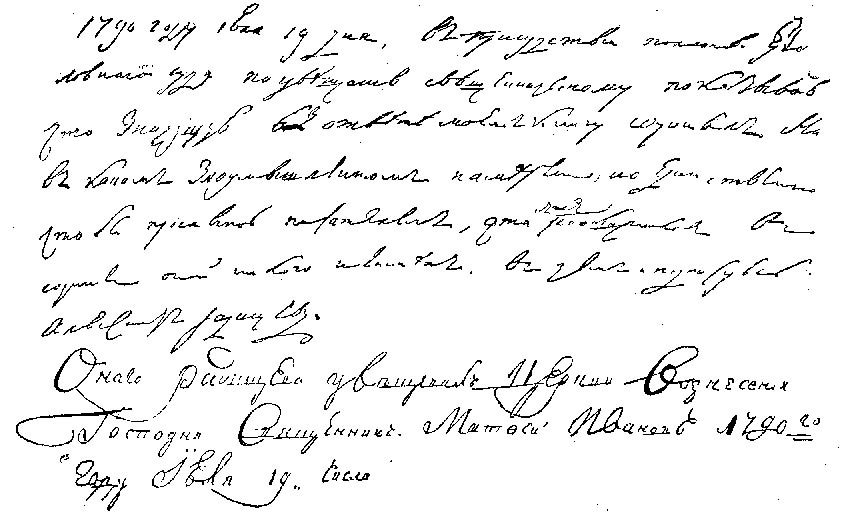

Автограф А. Н. Радищева. Показания в присутствии уголовного суда о книге «Путешествие из Петербурга в Москву».

524

В деревне Радищев начал писать «Описание моего владения» — агрономический и экономический трактат, в котором он, как видно по дошедшему до нас началу, хотел научно доказать необходимость свободы для крестьян. Ни ссылка, ни всевозможные испытания не изменили взглядов Радищева и не уменьшили его активности, его деятельности. Еще на пути в Сибирь, в 1791 г., на чей-то вопрос о том, кто он такой и куда едет: он отвечал стихами:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?

Я тот же, что и был и буду весь мой век:

Не скот, не дерево, не раб, но человек!

Дорогу проложить, где не бывало следу,

Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,

Чувствительным сердцам и истине я в страх —

В острог Илимский еду.

Вступление на престол в 1801 г. Александра I благоприятно отразилось на судьбе Радищева. А. Р. Воронцов был близок к молодому царю. По его ходатайству Радищев был освобожден от ссылки совсем, ему вернули дворянство, чин и орден. Воронцов привлек Радищева к работе в Комиссии составления законов. Он принялся за дело с энергией. Он составлял проекты реформ, планы нового свободного законодательства и представлял их Воронцову. В комиссии он твердо отстаивал свои передовые взгляды.

Одновременно с этим Радищев не оставлял литературной работы. К этому времечи относятся две его поэмы (обе незаконченные): «Песни древние» и «Песнь историческая».

Во второй из них Радищев явственно показал, что он быстро понял лицемерие нового царя, понял, что его словесный либерализм — лишь маска.

Повествуя о событиях римской истории, Радищев писал здесь о гибели Тиверия, явно намекая на Павла I и его преемника:

Коль мучительство нагнуло

Во ярем высоку выю,

То что нужды, кто им правит?

Вождь падет, лицо сменится,

Но ярем, ярем пребудет.

И как будто бы в насмешку

Роду смертных, тиран новый

Будет благ и будет кроток;

Но надолго ль? — на мгновенье:

А потом он, усугубя

Ярость лютости и злобы,

Он изрыгнет ад всем в души.

Радищев решил, что долее бороться за осуществление своих идеалов бесполезно. На него производили, видимо, тяжелое впечатление и события на западе Европы, где революция превращалась в военную диктатуру буржуазии. Положение самого Радищева было непрочно. В комиссии составления законов на него смотрели, как на нераскаявшегося бунтаря, и начальство намекало, что он и во второй раз может оказаться в Сибири. 11 сентября 1802 г. Радищев покончил жизнь самоубийством.

Значение Радищева в истории русской культуры не исчерпывается тем, что это был великий мыслитель — революционер и замечательный писатель. Весь облик его как человека и деятеля, его личное обаяние, его огромная и глубокая культура, его рыцарская преданность идеалам свободы и

525

правды сами по себе были социальным фактом большого значения. Радищев и как мыслитель, и как писатель, и как человек был знаменем всего передового, что было в русском обществе его времени, и воспоминание о нем надолго оставалось как бы призывом к борьбе против рабства и тирании. Воспоминания и рассказы о нем воспитывали последующие поколения революционеров.

Вся жизнь и деятельность Радищева — высшее достижение русской культуры XVIII в. Он был последним и наиболее блестящим из плеяды мыслителей-энциклопедистов этого столетия в России. Он был во всеоружии в любой сфере человеческого творчества. Он владел достижениями науки своего времени в области физиологии, химии, физики, анатомии, минералогии, ботаники; он был политико-экономом и юристом по специальности и писал в этих областях; он написал историческое исследование, экономический трактат, работы по теории стиха (по метрике и инструментовке его), обширное и блестящее философское рассуждение; он говорил как знаток об агрономии в «Описании моего владения».

При этом поучительны были его целеустремленность и глубоко активное отношение ко всем вопросам. Все, что он знал, он использовал для построения единого революционного мировоззрения.

Радищев не был собирателем знаний для себя. Он был политическим деятелем, демократом и революционером. Его целью была не наука сама по себе, а жизнь, которую необходимо было перестроить. Для этой перестройки нужны были и теория, и план практических действий. Радищев принялся за созидание первой и за выработку, а потом и осуществление второго.

Теория переустройства жизни не могла быть исчерпана одной какой-либо отдельной наукой. Это была система всех наук. Именно поэтому Радищев стремился к всестороннему познанию мира. И какой бы областью науки он ни занимался, он всегда думал о конечной цели — о народе, его свободе и счастье. Отсюда — величайшая целеустремленность и внутреннее единство всего творчества Радищева. Когда он пишет об агрохимии, он старается научным путем подвести читателя к пониманию необходимости отмены крепостничества. Когда он пишет о теории русского гекзаметра или разбирает вопросы фонетики, он стремится к преодолению дворянской салонной эстетики, к созданию демократической эстетики и политически активного искусства. Когда он ставит вопрос о педагогических теориях и принципах, он указывает пути воспитания твердых, мужественных граждан-патриотов, людей, нужных свободному отечеству, а не подданных рабского государства. Строя в мучительных сомнениях концепцию развития общества и углубляясь в проблемы философии истории, он жаждет уяснить будущее русского народа, ищет научно обоснованного ответа на вопросы о возможностях русской революции, о ее путях и характере.

Это единство мысли и знания, страстной целеустремленности творчества и активной деятельности, теории и практики, единство всего морального и творческого облика Радищева и делали его тем рыцарем революции, перед обликом которого склонялись с глубоким уважением его наследники и преемники.

2

«Путешествие из Петербурга в Москву» — центральное, самое важное и поистине великое произведение Радищева. Но оно не исчерпывает его литературного наследия. Радищев писал в течение всей жизни, писал и в

526

прозе и в стихах. До нас дошло, без всякого сомнения, далеко не все написанное им. Вполне вероятно, что именно самые смелые, самые революционные произведения его, кроме «Путешествия» и оды «Вольность», не смогли увидеть света ни при жизни Радищева, ни в собрании его сочинений, выпущенном в 1806—1811 гг. его сыновьями с помощью А. Ф. Мерзлякова. Известно, что даже те тексты, которые вошли в это издание, «смягчались» для цензуры его редакторами. Есть также основание полагать, что Радищев печатался в журналах 1770—1780 гг., но мы не можем пока с уверенностью указать его произведения в этих журналах между 1772 г., когда был опубликован «Отрывок путешествия в *** И *** Т ***», и 1789 г., когда была напечатана в «Беседующем гражданине» «Беседа о том, что есть сын отечества». Да ведь и эта замечательная статья никем не приписывалась Радищеву вплоть до того времени, как были опубликованы (1906 г.) «Записки» С. А. Тучкова, сообщившего определенно, что автор ее — Радищев. Такие открытия еще возможны.

Так или иначе, при изучении Радищева нам приходится пока довольствоваться только тем небольшим кругом произведений, которые были напечатаны им отдельными книгами или же были включены в издание его сочинений 1806—1811 гг., двумя-тремя вещами, в отношении которых авторство его устанавливается более или менее точно, и несколькими незаконченными работами, дошедшими до нас в рукописи в составе архива А. Р. Воронцова. Следует помнить, что все произведения, напечатанные Радищевым при жизни, были анонимны.

Радищев вступил в литературу в 1770-х годах. Это был период перелома в литературном сознании эпохи. Классицизм, достигший расцвета в России в творчестве Сумарокова и его школы, начал ветшать, не успев укрепиться. Мощное воздействие предромантических эстетических идей совпало с началом поисков русской интеллигенцией новых путей в области мысли и искусства — поисков, глубочайшим образом связанных с кризисом социального уклада страны, так ярко проявившимся во время восстания Пугачева. В частности, проза отразила литературно-идеологические искания в наиболее полном виде.

При классицизме проза была вообще не в почете, и значительно большая часть творческого внимания писателей была направлена на «язык богов» — на поэзию. Прозу культивировали по преимуществу демократические писатели, и интерес Радищева к прозаическим жанрам связан с традицией русских новеллистов и романистов типа Чулкова, Попова и т. п. На «верхах» литературы проза завоевала к 1769 г. сатирическую журналистику. Но и эта проза, передовая по своим общественным установкам, не могла удовлетворить новые запросы литературы.

Роман и повесть этой эпохи, в особенности роман, открыли эру борьбы за человека, за право личности, чувства, за свободное человеческое переживание, независимое от каких бы то ни было условных норм, навязанных личности извне. Психологизм, культ чувства, культура анализа эмоций, тема индивидуальности — простого, обыкновенного человека — эти элементы сентиментального романа и других сентиментальных жанров не только были связаны с передовыми философскими учениями, но в первую очередь были порождены идеей защиты прав человека и гражданина, борьбы против феодального порабощения его. Ричардсон и Стерн, каждый по-своему, углубившись в душу человеческую и обьявив ее высшей ценностью, нашли свое логическое завершение в Руссо, не только давшем непревзойденные в XVIII в. образцы анализа души, но и политически обосновавшем свою литературную позицию.

527

Руссо, автор «Новой Элоизы» и «Исповеди», — это ведь тот самый Руссо, который провозгласил право народа на власть в «Общественном договоре». И для Радищева тема сентиментализма, тема души простого человека, живущего обыкновенной жизнью и открывающего в своей жизни и основания свободы, и трагедию борьбы за свободу, — тесно переплеталась с политической революционностью. Раскрыть внутренний мир человека — это значило потребовать свободы для его развития, для его творчества, чувства, свободы политической и социальной.

В 1770-х годах зарождается русский дворянский сентиментализм. В нем существенно искажается внутренний смысл передового демократического сентиментализма эпохи. Это была литература, освободившая человека от политики, от социальной борьбы, литература отказа от «внешнего» действия, замыкавшаяся в личность ради бегства от действительности, литература пассивности. Таким образом, сошлись в одной точке масонство и сентиментализм. И все-таки масонская литература открывала человека в его самодовлеющей ценности, открывала и психологический анализ. Недаром Юнга переводил и пропагандировал масон Кутузов. Но ведь он был в то же время друг Радищева.

В начале 1770-х годов (около 1773—1774 гг.) сам Радищев посещал масонскую ложу «Урания». Он не проникся масонским мировоззрением, а позднее, в 1780-х годах, был резко враждебен ему. Но он мог соприкоснуться с масонами, еще не ставшими окончательно на путь мистики, по линии поисков литературного и морального характера.

Первое произведение Радищева («Отрывок из Путешествия в *** И *** Т ***») по общему типу примыкает к традиции русской журнальной сатиры, хотя и в нем уже есть новые элементы. Подробное описание бытовых деталей, весьма конкретных и индивидуальных, хотя и социально-типических, данное в нем Радищевым, не встречается ни у Сумарокова (речь идет о прозе), ни у Фонвизина, ни в журналах Новикова — помимо того же «Отрывка». В то же время яркая лирико-патетическая окраска изложения Радищева, «чувствительность» речи автора, придает политическому радикализму «Отрывка» особый оттенок гражданского подъема, характерный и для Руссо, для Мерсье, для французских риторов-демократов этой эпохи. Но психологических задач «Отрывок» еще не ставил.

Эти задачи были поставлены Радищевым, — впервые с такой силой в русской литературе, — в его замечательном очерке «Дневник одной недели», написанном, примерно, в середине 1770-х годов (напечатан лишь после смерти Радищева). Этот очерк — одно из самых ранних и самых ярких проявлений сентиментального стиля в России, притом выраженного чрезвычайно резко и принципиально. Как и у других сентименталистов этого времени, рассказ в нем ведется от первого лица, как бы автобиографически, хотя герой рассказа вовсе не обязательно совпадает с самим Радищевым.

В «Дневнике одной недели» дана имитация подлинного человеческого документа. Как будто бы Радищев действительно и по реальному поводу вел в течение одиннадцати дней дневник, описывая в нем все свои мысли и настроения, заполнявшие для него эти дни, а потом взял и приготовил такой дневник, кусок его собственной, глубоко личной жизни, для печати. Читателю должна открыться вся интимная подоплека писательской личности, и писатель не стесняется занимать произведение только собой, потому что в его глазах индивидуальная психика — основа творчества. Автобиографическая иллюзия, созданная в «Дневнике одной недели», была так

528

сильна, что еще через сто с лишним лет ученые видели в этом психологическом этюде нечто вроде документа для биографии Радищева.

Между тем именно эта автобиографическая или, вернее, индивидуально-психологическая установка радищевского очерка имела глубокое принципиальное значение в двух направлениях.

Во-первых, важен был сам психологический анализ, данный в характерных очертаниях сентиментализма. Всякое переживание здесь предстает в увеличенных размерах; герой рассказа культивирует «чувствительность», характерную для сентиментализма, которую совершенно напрасно часто понимали как слезливость. «Чувствительный» — это человек, тонко и ярко реагирующий на всякое, хотя бы мимолетное, впечатление жизни. Иначе говоря, это человек, для которого мир воспринимается в свете его эмоциональных восприятий, для которого внешние предметы и события в той или иной степени субъективируются и в таком субъективном аспекте представляют преимущественный интерес. Кроме того, его эмоциональная жизнь прояснена, доведена до сознания и может быть выражена словом; она свидетельствует о высокой культуре его личности, ставшей и лозунгом в политике, и мерилом вещей в мировосприятии.

С другой стороны, Радищев отчетливо раскрыл противоречивость мгновенно сменяемых впечатлений, настроений и мыслей, весь неупорядоченный поток переживаний, составлявший основу анализа человеческой психики в течение почти целого столетия после Радищева. Радищеву не нужен сюжет, не нужны внешние коллизии для создания движения в повести. Поток событий заменен потоком психологических состояний. При этом, конечно, рушились рационалистические отвлеченные схемы оценки людей, свойственные литературе классицизма, так же как рушился метод показа человека на плоскости одной или двух унифицированных черт его поведения.

Путь к психологическому анализу, столь существенному для будущего реализма, лежал через автобиографизм и через перенесение критериев ценности из сферы предустановленных, феодальных, застывших норм в сферу понятий интенсивности внутренней жизни, психологической силы, индивидуальной характерности и т. п.

Радищев опирался при этом на новую эстетику, новое понимание психологии творчества. Во всех своих произведениях он борется против классических правил, против «томных», т. е. утомляющих предписаний, начертанных «хладнокровными критиками». Он вообще отрицает возможность рецептов в искусстве, нормативность схоластической риторики и поэтики. Он ищет в искусстве не законопослушность, а энергию выражения эмоционального и лично-идейного переживания.

Произведение возникает, с точки зрения Радищева, как продукт неповторимого индивидуального момента данной личной творческой энергии. Он говорит о великих ораторах: «Правила их речи почерпаемы в обстоятельствах, сладость изречения в их чувствах, сила доводов в их остроумии». Природа и личная гениальность творят великих людей и великие произведения, а вовсе не холодное размышление или следование образцам.

Радищев, как и другие люди его эпохи, в этом отношении близкие к нему, в писателе видит человека: за книгой они стремятся увидеть ее автора, его характер, его личность. Если читатель эпохи классицизма не интересовался личностью даже наиболее чтимых писателей, которые для него были лишь более или менее случайными орудиями отвлеченного разума, если он полностью мог воспринимать анонимное произведение, то Радищев

529

заинтересован биографией писателя. Именно Радищеву принадлежит первая большая критико-биографическая работа о русском писателе («Слово о Ломоносове»).

Автобиографизм «Дневника одной недели» свидетельствует о смене социальных мировоззрений. Радищев был в этом отношении новатором. Дворянская литература прятала автора от взоров читателя. Напротив, у ранних провозвестников буржуазного и демократического искусства XVIII в. появляется тенденция рассказать о себе, связать своих героев с подлинным или хотя бы идеализированным обликом писателя. Напомним Ф. Эмина («Непостоянная фортуна, или похождения Мирамонда», «Письма Ернеста и Доравры»).

В более поздних произведениях Радищева автобиографизм торжествует окончательно. Наиболее смелой и последовательной в этом отношении вещью является «Житие Ф. В. Ушакова», конечно вовсе не отрывок мемуаров, а повесть о политике, о судьбе государств и в то же время повесть о воспитании, о современной культуре, повесть психологическая и нравоописательная. Но эта повесть изложена в виде личных воспоминаний и именно о домашних, обыденных вещах. При этом воспоминания ни в малой степени не вымышлены; автор называет всех подлинных героев повести (одних полной фамилией, других, по соображениям такта, инициалами). Разница между мемуарами и художественными произведениями стирается. Она была снята и в «Исповеди» Руссо.

В начале «Жития Ушакова» Радищев говорит, обращаясь к А. М. Кутузову: «Я ищу в том (описывая жизнь общего друга) собственного моего удовольствия; а тебе, любезнейшему моему другу, хочу отверзсти последние излучины моего сердца.1 Ибо нередко в изображениях умершего найдешь черты в живых еще сущего».

«Путешествие из Петербурга в Москву» также построено как мемуарный отрывок, причем герой-путешественник в глазах читателя должен сопоставиться с автором. Ряд деталей наводит на мысль об их близости, хотя при всем том путешественник и автор ощутительно различаются. Неоконченная повесть о Филарете Милостивом — это тоже автобиографический рассказ.

В свете изложенного специфическую характерность приобретают и те жанровые формы, в которые отливались образы и замыслы художественного творчества Радищева. Это, в основном, «сентиментальные» жанры, хорошо известные и широко распространенные в литературе XVIII в. Ричардсон, Мариво, Стерн, молодой Гете и их многочисленные современники и ученики установили типические формы романа и повести в виде признаний о себе автора и героев. Мемуарная форма или же форма писем была естественным проявлением психологизма этой литературы, так же как стремления ее к документальности психологического наблюдения. Романы в письмах, как книга Ричардсона или «Новая Элоиза», романы-записки или рассказы о себе, как «Жизнь Марианны» Мариво или «Приключения маркиза» Г. Прево создали типические формы литературы сентиментализма.

И в России, чуть только стали пробиваться ростки сентиментальной литературы, появились те же жанры повествования. Федор Эмин написал роман в письмах — «Письма Эрнеста и Доравры» (1766), его сын Николай издал «Розу» — также роман в письмах (1788); Чулков издал первый том мемуарного романа «Пригожая повариха» (1770) и т. д.

530

Затем идут карамзинские вещи: и «Рыцарь нашего времени», и «Остров Борнгольм», и ориентированный на автобиографизм очерк «Чувствительный и холодный». В этом же ряду стоят «Дневник одной недели» и «Житие Ушакова» Радищева.

Субъективизм сентиментальной повести не мог и не должен был увести Радищева от реальности. Напротив, именно с «Дневника одной недели» начинается движение Радищева к завоеванию подступов к реализму. Радищев материалистически воспринимает мир; для него живы идеи сенсуализма. В «Дневнике одной недели» он связывает психологические состояния с хорошим или дурным сном и т. п. Описываемая им эмоция не только отбрасывает свою тень на внешний мир, но, в свою очередь, порождена впечатлениями, идущими от внешнего мира, для Радищева несомненно и материально существующего.

Радищев не отрекается и от интереса к быту, к деталям внешнего бытия. С особенной яркостью интерес к конкретной, «внешней», реальной действительности, — уже не только индивидуальной, а и социальной, — сказался в «Житии Ушакова». В этой замечательной повести Радищев дал краткий опыт той манеры, того метода, который в развернутом виде был реализован в «Путешествии», писавшемся в то же время.

Разумеется, идейная сущность «Жития Ушакова» никоим образом не сводится к мемуарному свидетельству, или даже рассказу о любопытных эпизодах жизни русских студентов в Лейпциге, или даже к психологическим разработкам и зарисовкам. Повесть Радищева вся пропитана острой политической мыслью — в ней говорится, в сущности, о государстве и народе, о тирании и революции, о воспитании свободолюбивых граждан, о революционной морали. Рассказывая о борьбе студентов с угнетавшим их начальником Бокумом, Радищев строит систему образов, заключающую мысль о борьбе народов с их угнетателями. Не только размышления Радищева, введенные в повесть, выдвигают тему революции, но и весь сюжет повести. Усиление гнета тирании приводит к восстанию народа; оно подавлено, но огонь революции уже зажжен в умах. «Революция» группы юношей, выведенных из себя грубым немцем-«гофмейстером», конечно, не очень серьезное событие; Радищев знает это и повествует о нем с добродушным юмором. Но он полагает, что те же общественные и психологические законы, которые заставили студентов выступить против Бокума и дали им право и силы бороться с ним, могут привести к великим восстаниям народов; кроме того, наивные волнения юности, бурные порывы ее, закаляясь в жизненной борьбе, вырастают в могучую силу мысли и энтузиазма. Повесть Радищева заключается невесело: герой ее умер; других ждет суровый путь борьбы. С удивительным искусством Радищев объединил в небольшом произведении и психологический анализ юношеского сознания, анализ, до него неведомый русской литературе, и серьезно поставленную педагогическую тему, и живое описание быта, и глубокую революционную мысль.

И в основном замысле, и в самом названии «Житие Ушакова» явственна новаторская, можно сказать литературно-революционная, установка Радищева. Радищев пишет «Житие»; «житием» называлось жизнеописание святого. Вообще же, кроме церковных «житий», в дворянской литературе могло появиться жизнеописание знаменитого человека, какого-нибудь вождя дворянской государственности; таково, например, идеализированное, лишенное черт индивидуальной характеристики произведение Фонвизина «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина». В журнале оно было даже названо «Сокращенное описание жития графа Никиты Ивановича Панина»

531

(«Зеркало света», 1786, № 4). «Житие Ушакова» полемически заострено и против настоящих житий святых, и против панегирикоз вельможам. Это «житие» на новой лад. Его герой никак не святой. Он и умер-то от «дурной» болезни. Он и не знаменитый вельможа или военачальник. Он незаметный юноша — чиновник, а потом студент, но он человек будущего века, преданный науке и идеям свободы, и он ценнее для Радищева всех сановников. Кроме того, он друг Радищева. Тема экзальтированной дружбы, общая почти всем сентиментальным писателям Европы XVIII в., выражена сильно в повести Радищева. Жизнеописание друга Радищева — это вызов феодальной литературе «житий».

Радищев подчеркивает полемичность своего «жития»; он начинает изложение жизни своего друга абзацем, намекающим на общий тип казенных панегириков-биографий.

В конце «Жития» Радищев прямо заявляет о своей позиции: «Сие пишу я для собственного моего удовольствия, пишу для друга моего, и для того мало нужды мне, если кто наскучит чтением сего, не нашед в повествовании моем ни одного происшествия, достойного памятника, и, ради мерзости своея или изящности ради, равно блистающего. Ибо равно имениты для нас Нерон и Марк Аврелий, Каллигула и Тит, Аристид и Шемяка, Картуш, Александр, Катилина и Стенька Разин...». Затем идет смелая филиппика против официально прославленных «героев», разоблачающая их как общественных злодеев. И далее: «Сказав сие, может быть не кстати, я возвращусь к умершему нашему другу и постараюсь отыскать в его деяниях то, что привлекательно быть может не для ищущих блестящих подвигов в повествованиях..., но для тех, коих души отверсты на любление юности».

Таким образом, жизнеописание человека, не «героя», а простого, хотя и превосходного человека, раскрывается совершенно по-новому. Дается характеристика его как личности, описываются его склонности, жизненные интересы; дается представление о среде, влиявшей на него, о его пристрастиях и недостатках. Затем автор подробно говорит об убеждениях своего героя, рассказывает обо всех этапах его идейного роста, о противоречиях этого роста, о книгах и людях, оказавших на него интеллектуальное влияние. Внешние события жизни излагаются со всеми бытовыми деталями, причем в центре событий именно личная жизнь, а не официальные успехи. В результате «Житие Ушакова» — это манифест нового понимания человека и общества. Сквозь сентиментальные формы и установки в повести уже явно пробиваются ростки грядущего реализма в его демократической, самой передовой сущности.

В качестве приложения к «Житию» Радищев опубликовал незаконченные философские работы Ф. В. Ушакова: очерк философии права («О праве наказания и о смертной казни»), отрывок «О любви» и пять «Писем о первой книге Гельвециева сочинения о разуме». В своих «Письмах» Ушаков не столько опровергает материалистическое учение Гельвеция, сколько стремится уяснить его самому себе. Основы мышления Ушакова материалистичны, хотя он не решается до конца следовать за Гельвецием и склоняется к дуализму, к признанию двойственной природы человека. Произведения Ушакова были написаны в Лейпциге в 1768—1770 гг. на немецком и французском языках. Радищев издал их в своем переводе, сделанном через два десятка лет, — переводе, вероятно, вольном и, может быть, включающем собственные философские размышления Радищева.

К 1789 г. относится статья-речь Радищева, напечатанная в журнале «Беседующий гражданин», — «Беседа о том, что есть сын отечества». Это

532

произведение всем своим содержанием, как и стилем, связано именно с политической практикой и политическими замыслами Радищева. Это настоящая политическая речь, рассчитанная на произнесение в аудитории, еще не подготовленной полностью к восприятию революционных идей Радищева. Такою и была аудитория Общества друзей словесных наук, для которого была написана «Беседа», аудитория, сочувствующая высоким гражданским идеалам, но не дошедшая в своем большинстве до революционных выводов. За пределами Общества Радищев обращался со своей речью к сотням молодых людей, также увлеченных передовыми идеями века, но которых надо было еще воспитывать в направлении роста их революционного сознания. Радищев выступает в своей речи как агитатор, выработавший четкую тактику. Он не хочет сразу же «отпугнуть» аудиторию непривычными для нее прямыми призывами к революции. Но он ставит своей задачей, при помощи горячего слова убеждения, возбуждая чувство гражданского долга, чувство патриотизма, подвести слушателя-читателя к пониманию этических задач, поставленных перед гражданином нарастанием революционной волны в Европе.

Осторожность Радищева в «Беседе» связана с тем, что он избирает тактику объединения, консолидации прогрессивных сил перед лицом возможных событий и предлагает формулы, приемлемые и понятные для такого блока. Однакоже основа этих формул революционна. Радищев ставит проблему патриотизма и показывает, что патриотом может называться только свободолюбец, только тот, кто посвятил свою жизнь не эгоистическим стремлениям, а счастью, свободе, освобождению своего отечества. Он исключает из состава общества и лишает права на гражданское уважение всех угнетателей народа. Он понимает патриотизм так же, как его понимали революционеры во Франции. А ведь известно, что патриотизм был лозунгом якобинцев, что они называли последовательных революционеров хорошими патриотами. И для Державина уже в 1789 г. «патриотизм» — синоним революционных идей (ода «На счастие»).

«Не все, рожденные в отечестве, — говорит Радищев, — достойны величественного наименования сына отечества (патриота)». Патриотом не может быть раб, так как патриотизм — чувство и свойство свободных людей или людей, борющихся за свою свободу. Патриотом не может быть угнетатель народа, бездельник, не дающий ничего отечеству, грабящий его себялюбец. Любовь к отечеству — это искание подлинной чести, это любовь к своему народу. Патриот скромен в своих подвигах и не ищет, совершая их, ничего, кроме чувства самоодобрения добродетели. Патриот стремится к культуре, ибо без нее его патриотизм может быть искажен.

«Беседа о том, что есть сын отечества» написана в патетическом тоне. Радищев стремится создать тот стиль пламенного, несколько риторического, приподнятого красноречия, стиль, обильный повторениями, восклицаниями, вопрошениями, острыми сентенциями, который получил такое развитие в речах ораторов Национального собрания, прогремевших на весь мир и бывших в это время символом революции. Недаром именем Мирабо заканчивает Радищев список величайших ораторов свободных стран в «Путешествии» («Слово о Ломоносове»), что и было отмечено Екатериной. «Тут вмещена хвала Мирабоа, которой не единой, но многия висельницы достоин», писала она в замечаниях на это место книги.

Стиль радищевской речи о патриотизме был стилем революции конца XVIII в. и в то же время это был стиль «сентиментальный», лирический,

533

эмоциональный, апеллирующий не только к разуму, но и к гражданскому чувству. Радищев выступал в своей речи как трибун, готовый к открытым классовым боям. Его учителями при этом были, с одной стороны, ораторы Англии и Франции и патетические писатели передового лагеря, вроде Рейналя или Руссо, а с другой и прежде всего — русские ораторы и публицисты XVIII в. Уже Комиссия по составлению нового уложения 1767—1768 гг. показала, что русское политическое красноречие созрело. Горячие дебаты, талантливые речи, полные глубокой социальной мысли, резкая полемика и искусство борьбы с врагом оружием ораторского слова — все это было на заседаниях Комиссии. Нет сомнения в том, что и после закрытия Комиссии искусство политической речи не угасло в передовых кругах.

3

Все произведения, написанные Радищевым до 1789 г. включительно, были как бы набросками, эскизами к «Путешествию из Петербурга в Москву». При этом все они, кроме «Отрывка путешествия в ***И ***Т ***», тематически не совпадают с центральным произведением Радищева и непосредственно не были использованы при написании его. Но Радищев разрабатывал в них литературные, философские, политические проблемы в том плане, как они были разрешены в «Путешествии», писавшемся одновременно с «Житием Ушакова», «Беседой о том, что есть сын отечества», отчасти и «Письмом к другу». Насколько близки были литературные замыслы и работы Радищева 1780-х годов к «Путешествию», хотя эти работы и не были связаны с ним внешне, видно из литературной судьбы «Слова о Ломоносове» и даже оды «Вольность».

Написанные независимо от «Путешествия» в качестве отдельных и законченных произведений, они были потом включены в текст «Путешествия»: первое — полностью, вторая — частично, при этом включены не в виде придатков, внешних добавлений, а органически; они вросли в контекст «Путешествия», заняв в нем определенное, композиционно и идейно необходимое место. Таким же образом в первоначальный текст «Путешествия» входила поэма «Творение мира»; так же, в сущности, в него вошла и «Систербецкая повесть», т. е. рассказ о едва не происшедшем несчастии во время морской поездки на лодке, помещенная в главе «Чудово», а ранее написанная самостоятельно.