- 383 -

Державин1

В русской поэзии уже с первой половины XVIII века определились две не только самостоятельные, но и противоположные струи: «высокая», приподымающая действительность, одическая, ломоносовская струя и струя сатирическая — Кантемировская. Наиболее типическое, законченное художественное выражение обе эти струи нашли: первая — в поэзии самого же Ломоносова, вторая — в сатирических жанрах журналов Новикова и в комедиях Фонвизина. В творчестве одного писателя нередко переплетались обе эти струи: Ломоносов писал, как мы знаем, не только оды, но иногда и сатирические произведения. Еще более яркий тому пример — литературная деятельность Сумарокова, автора не только од и трагедий, но и комедий, сатирических басен, «Хора ко превратному свету» и др. Однако, если одическое и сатирическое начала и находили свое параллельное выражение в рамках творчества одного и того же писателя, то они были строжайшим образом изолированы друг от друга в жанровом отношении. Ломоносовская — пиндаровская — ода должна была только восхвалять, прославлять, сатира — только обличать.

В творчестве величайшего поэта XVIII в. Державина неизбежная односторонность каждой из этих поэтических стихий, порознь взятых, сглаживается, стирается; одическая и сатирическая струи синтезируются, сливаются друг с другом. Это позволяет Державину исторически полнее и художественно-правдивее, чем кому-либо из его предшественников, отразить в своем творчестве действительность, дать своеобразную и неповторимую картину нашего XVIII в., особенно второй его половины — екатерининского времени.

1

Личность Гаврилы Романовича Державина (1743—1816) являет собой в высшей степени яркий и полнокровный образ типичного представителя русского XVIII столетия — человека, который исполнен не только идеями и понятиями, но и предрассудками своего времени и своего класса. Но, наряду с этим, Державин резко выдается из массы своих современников, рельефно выступает из общего фона своими высокими моральными и интеллектуальными качествами, делающими его одним из наиболее примечательных людей екатерининского времени, одним из наиболее колоритных характеров эпохи. Хотя Державин и вел свой род от некоего татарского мурзы Багрима, родители его, мелкопоместные казанские дворяне, жили в большой нужде. Отец поэта, служивший в офицерских чинах по

- 384 -

провинциальным гарнизонам, умер, когда мальчику исполнилось всего одиннадцать лет. У вдовы, оставшейся с тремя детьми на руках, не оказалось даже пятнадцати рублей, чтобы заплатить долг покойного. Первыми наставниками будущего поэта были традиционные учителя провинциальных мелкопоместных дворян — дьячок, пономарь. Позднее мальчик был отдан в школу к некоему ссыльному немцу Розе; арифметику и геометрию, познания в которых требовались указами о «недорослях», он прошел под руководством бывших «служивых». Таким образом, весь комплект учителей из фонвизинского «Недоросля» — Кутейкин, Вральман, Цыфиркин — оказался налицо.

Но сам будущий поэт отнюдь не был Митрофанушкой. Даже посещение «школы» невежды Розе для живого и восприимчивого мальчика не прошло бесследно: Державин выучился не только читать и писать, но и довольно свободно говорить по-немецки. Мать Державина в своем неустанном стремлении наилучшим образом воспитать детей также не походила на Простакову. Когда в 1759 г. в Казани открылась гимназия, в числе первых же четырнадцати учеников, поступивших на ее дворянское отделение, оказались и два брата Державины. Директор гимназии драматург М. И. Веревкин старался привить своим питомцам любовь к литературе; между прочим, он заставлял их разыгрывать трагедии Сумарокова. К этому времени относятся первые литературные опыты и самого Державина. Мальчик сразу же оказался в числе лучших учеников, но кончить гимназии ему не удалось: в 1762 г. его потребовали в Петербург на военную службу.

Позднее Державин любил подчеркивать что, главным его учителем была не школа, а сама многотрудная и богатая всякого рода испытаниями жизнь: «В сей-то академии нужд и терпения научился я и образовал себя». Приезд Державина в Петербург и явился как бы определением в эту «академию». Не в пример дворянским сынкам из состоятельных семей, Державин в течение свыше десяти лет служил простым солдатом в гвардейском Преображенском полку, первое время живя в казарме вместе с рядовыми из крестьян и выполняя наряду с ними всю «черную работу». Активное участие вместе со всем полком в дворцовом перевороте 1762 г., возведшем на престол Екатерину II, не внесло никаких перемен в его положение.

Исход энергии и честолюбию Державина открыло начавшееся вскоре после его производства в офицеры восстание Пугачева. Державин принял деятельное участие в подавлении «бунта», выполняя ряд ответственных правительственных поручений. Отношение его к восстанию совершенно ясно и определенно. В Пугачеве он видел «свирепого бунтовщика», угрожавшего основам существования помещичьей империи.

Но наряду с этим Державин (и это делает большую честь его уму и проницательности) сумел достаточно глубоко заглянуть в общее положение вещей в стране и достаточно точно понять социально-политический смысл восстания. Причину восстания он видел глазным образом в тех угнетениях и произволе, которые царили повсюду. После года пребывания в охваченных «колебанием народным» местах Державин писал казанскому губернатору Бранту: «Надобно остановить грабительство или, чтоб сказать яснее, беспрестанное взяточничество, которое почти совершенно истощает людей... Это лихоимство производит наиболее ропота в жителях, потому что всякий, кто имеет с ними малейшее дело, грабит их... если смею говорить откровенно, это всего более поддерживает язву, которая свирепствует в нашем отечестве». Совершенно те же мысли Державин «смеет» высказать и самой Екатерине в «Оде на день рождения ее величества, сочиненной во время войны и бунта 1774 года». Ода эта входит в цикл так называемых

- 385 -

Читалагайских од, написанных Державиным во время пребывания в Саратовской губернии, куда он был командирован. Два года спустя Державин опубликовал эти оды отдельной книжкой. Военные труды, заботы и опасности не в силах были заглушить в деятельном и энергичном гвардейском офицере поэта, все громче и громче себя заявлявшего.

В это же время рельефно выступили и ярко проявились отличительные черты характера Державина: неукротимая энергия и активность, пылкость и нетерпеливость, смелость и решительность, прямота, отсутствие необходимой для карьериста ловкости, отсутствие умения подлаживаться и потворствовать слабостям и капризам высшего начальства и, наоборот, несокрушимое чувство собственного достоинства, личной чести. Все это тогда же сослужило Державину и весьма плохую службу, вызвав против него сильнейшее раздражение его начальников. Главнокомандующий граф Петр Панин грозил повесить его вместе с Пугачевым; его обошли наградами; было даже признано, что он «недостоин продолжать военную службу».

Державин поневоле вынужден был перейти на гражданскую службу в сенате. Однако способный, инициативный и независимый чиновник и тут пришелся не ко двору: он навлек на себя неудовольствие своего непосредственного начальника, одного из самых влиятельных людей екатерининского времени, кн. Вяземского, и должен был выйти в отставку.

Но то, что никак не давалось Державину — гвардейскому офицеру и Державину-чиновнику, неожиданно и блестяще удалось Державину-поэту. Как раз около этого времени поэтическое творчество Державина достигает замечательного расцвета. В 1779 г. он создает одно из значительнейших своих произведений — оду «На смерть князя Мещерского», тогда же пишет глубоко новаторские «Стихи на рождение в севере порфирородного отрока». Стихотворения Державина начинают систематически, хотя и без имени автора, появляться в журналах; на них обращают внимание в литературных кругах. Однако настоящая литературная слава и широкая известность при дворе приходят к Державину в 1783 г. с появлением его знаменитой обращенной к Екатерине оды «Фелица».

В «Фелице» Державин (и в этом заключалась и большая политическая смелость, и замечательная литературная новизна оды) тонкие похвалы Екатерине сочетались с резкой сатирой, точнее серией остро отточенных и метко разящих эпиграмм на ее «мурз»: фаворитов, ближайших придворных. Державин не боялся задеть здесь и всесильного Потемкина, и того же Вяземского. Соответственно двойственной своей природе ода имела для Державина и двоякие последствия. Екатерина поспешила щедро наградить поэта; через несколько дней лично приняла его во дворце; поручила успокоить и обнадежить его в связи с отставкой: «Скажите ему, что я его имею на замечании. Пусть теперь отдохнет, а как надобно будет, я его позову». Огромен был и чисто литературный резонанс «Фелицы». Ода Державина сразу сделалась знаменем целого нового направления в литературе. Певец «Фелицы» в глазах его многочисленных и восторженных почитателей явился не только поэтом, открывшим «непротоптанный, новый путь» — путь «простоты» — в поэзии, но и вообще крупнейшим поэтом современности — репутация, окончательно упрочившаяся после написания Державиным в 1784 г. другой, наиболее прославленной его оды — «Бог».

Но одновременно с монаршими милостями и литературной славой «Фелица» навлекла на Державина негодование со стороны высмеянных и сатирически изобличенных им екатерининских «мурз». Именно с этих пор начинается жестокое и непримиримое гонение на Державина со стороны

- 386 -

Вяземского и многочисленной партии его друзей и прихлебателей, причинивших поэту немало и служебных неприятностей, и личных огорчений и обид.

Позиция самой Екатерины в борьбе между Державиным и его вельможными «недоброжелателями», испытывавшими сильнейшую ненависть и к нему самому, и к его «стихотворству», оказалась не только весьма неопределенной, но и прямо двусмысленной. Лично она ничего не имела против сатирических выпадов автора «Фелицы» по адресу ее фаворитов и приближенных: на темном фоне тем ярче выступало ее «сияние»; так сам Державин и объяснял, кстати сказать, замысел и структуру «Фелицы». Екатерина даже отправила кой-кому из задетых поэтом лиц экземпляры «Фелицы», специально подчеркнув места, к ним относившиеся. Но и ссориться всерьез со своими любимцами из-за смелого поэта и отважного чиновника, почитавшего правду выше личных интересов и служебных отношений, Екатерина не хотела. Подытоживая впоследствии отношение к себе царицы, Державин замечал: «Должно по всей справедливости признать, что она при всех гонениях сильных и многих неприятелей не лишала его [т. е. Державина] своего покровительства и не давала, так сказать, задушить его; однако же и не давала торжествовать явно над ними оглаской его справедливости или особливою какою-либо доверенностью, которую она к прочим оказывала».

Двусмысленность этого отношения не замедлила проявиться вскоре же после «Фелицы». Решив снова «позвать» Державина на службу, Екатерина вместе с тем позаботилась услать его подальше от дворца и столицы. Державин был назначен губернатором в глухую Олонецкую губернию, только что тогда образованную. И сам Державин, и другие склонны были рассматривать это назначение как своего рода почетную ссылку. Подобным образом был удален лет за пятьдесят до того из Петербурга в Лондон Антиох Кантемир. Непосредственный начальник Державина, наместник Тутолмин — лицо, очень близко связанное с Вяземским, — так и понимал его назначение, иронически величая его «изгнанным мурзой». Соответственно этому он и повел себя с Державиным, заслав его вскоре еще дальше, на самое побережье Белого моря, в непроходимые тундры и болота, открывать, как на месте выяснилось, в сущности и вовсе тогда еще не существовавший город Кемь. Державину ясны были причины этого: «Я увидел тогда, что многие знатные люди стихотворства моего не жалуют, а меня гонят, и на несколько лет совсем оставил поэзию». Действительно, в течение своего олонецкого губернаторства Державин написал всего лишь одно стихотворение — подражание псалму «Уповающему на свою силу», навеянное столкновениями его с Тутолминым. Всю свою энергию Державин обратил на выполнение административно-служебных обязанностей.

Служебная деятельность Державина сопровождалась рядом резких потрясений, провалов и даже катастроф. Олонецкое губернаторство ознаменовалось громкой ссорой с наместником, сделавшей невозможной их дальнейшую совместную службу. Подобная же история повторилась во время губернаторства в Тамбове, куда Державин был переведен Екатериной. Тамбовское губернаторство закончилось прямым скандалом: смещением Державина и отдачей его под суд. Многие склонны были приписать все это вспыльчивому, резкому характеру Державина, его неумению ладить и уживаться с людьми. О разговоре своем с Державиным в связи с тамбовской служебной катастрофой Екатерина передавала так: «Я ему сказала, что чин чина почитает. В третьем месте не мог ужиться, надобно искать причины в себе самом». Позднее, после одной из многочисленных очередных отставок Державина, известный остряк граф Ростопчин писал приятелю:

- 387 -

«Державин... прямо из генерал-прокурорского дома взлез опять на парнас. Опасно, чтобы там не прибил Аполлона и не обругал муз». Сам Державин считал, что он страдает за свою неуклонную приверженность к «правде» всегда и во всем. «Я тем стал бесполезен, что горяч и в правде чорт», — восклицал он в стихах периода одной из его служебных опал. Рассмотрение многочисленных документов, материалов, переписки, сопоставление и проверка свидетельств современников удостоверяют, что прав был поэт.

По своим политическим взглядам и убеждениям Державин был человеком, достаточно консервативно настроенным. Он не только отрицательно относился к революции, но не помышлял и ни о каких больших государственных преобразованиях, реформах. Пафос его политической мысли и деятельности — соблюдение существующих законов. Но зато в этом он был безусловно силен. Державин ставил себе в заслугу, что он «жил, сколь мог, для общего добра». И в самом деле, злоупотребления любого рода, неправосудие, угнетение бедных и слабых встречали в нем неизменный и ни перед чем не останавливающийся отпор. Основному закону бюрократического управления — «чин чина почитает» — Державин всей своей служебной практикой противопоставлял другой принцип: всякий чин да почитает превыше всего справедливость, «правду». За правду или за то, что он считал ею, Державин действительно готов был биться изо всех сил. Вся его служебная деятельность и проходит под знаком ожесточенной борьбы с неправдой и насилием, от кого бы они ни исходили. Обличая сильных мира в своих сатирических одах, Державин ведет ожесточенную борьбу с ними и на практике.

Мало того, в своей ревности в исполнении того, что Державин почитал правым делом, он не останавливался перед столкновениями не только с вельможами, но и с самими царями. Через три года после отставки от тамбовского губернаторства исполнилась давняя мечта Державина о непосредственной службе самой императрице. В конце 1791 г. он был назначен Екатериной ее личным секретарем при принятии прошений. Однако эта осуществленная мечта оказалась совсем не тем, на что Державин надеялся. Теперь, когда он стоял лицом к лицу с самодержицей, у самого подножия того трона, «где совесть с правдой обитают, где добродетели сияют», как с полной убежденностью восклицал он в «Фелице», Державин, казалось ему, имел все основания рассчитывать, что правда восторжествует, что все бюрократические хитросплетения и узлы будут мгновенно разрублены единым мановением державной руки его «богоподобной царевны». Но Екатерина никак не была заинтересована в том, чтобы ломать ею же в значительной степени установленную и заведенную бюрократическую машину. Она даже не хотела входить в существо большинства дел, с которыми Державин к ней обращался, «лез», по ее собственному энергичному выражению. И в самом деле, добиваясь справедливости, Державин действовал зачастую с чрезвычайною настойчивостью. Екатерина прямо жаловалась на него, что он «не только грубил при докладах, но и бранился». Однажды в пылу объяснения Державин даже схватил Екатерину за край мантильи. Она велела позвать из соседней комнаты одного из приближенных, которого просила побыть при ней, говоря про Державина: «Этот господин, мне кажется, меня прибить хочет».

Не удивительно, что в должности секретаря Екатерины Державин пробыл так же недолго, как и в должности губернатора. Вообще служебная карьера Державина изобиловала, по его собственным словам, «частыми, скорыми и неожиданными переменами фортуны», представляя собой ряд крутых и стремительных взлетов и столь же резких падений. Павел I, при

- 388 -

котором Державин занимал несколько высоких постов (президента коммерц-коллегии, второго министра при казначействе и т. п.), подверг его опале «за непристойный ответ», а Александр I, сделавший было его министром юстиции, — за то, что он «слишком ревностно служит». В 1803 г. Державин был окончательно «уволен от всех дел» и последние годы жизни прожил на полном покое, частью в Петербурге, частью в приобретенном им богатом новгородском имении, селе Званка.

Оглядываясь на свою служебную деятельность, Державин не без законной гордости мог сказать: «Без всякой подпоры и покровительства, начав со звания рядового солдата и отправляя через двенадцать лет самые низкие должности, дошел сам собой до самых высочайших». Но и сюда — в высшие придворно-вельможеские сферы — в неприкосновенности донес он замечательную самобытность своего характера: здоровый демократический дух, цельность и простоту натуры, резкую откровенность, правдолюбие, смелую прямоту в обращении с сильными мира, гордое сознание своего личного достоинства. Все эти черты с замечательной выпуклостью проступают и в поэтическом творчестве Державина.

В соответствии со взглядом на литературу, чрезвычайно распространенным в его время, сам Державин постоянно подчеркивал, что писанием стихов он занимался только в «свободное от службы время», «от должности в часы свободы». Несмотря на это, по количеству написанного Державин принадлежит к числу наиболее плодовитых наших писателей. Особенно усиливалась его литературная деятельность в частые периоды служебных неудач, опал. Проигрывая как чиновник, Державин неизмеримо выигрывал как поэт.

Вообще, пестрая, исполненная всяческих неожиданностей и треволнений жизненная судьба Державина, огромный размах движения его по ступеням общественной лестницы — из среды дворянского мелкопоместного «множества» и солдатской казармы на самые верхи империи, в царский дворец, к подножию трона — исключительно обогатили его поэтический опыт. Перед пытливо раскрытым, внимательным взором поэта прошла за его долгую жизнь вся современная ему Россия в ее наиболее значительных людях и событиях, в самых ярких ее проявлениях. Во время многочисленных служебных скитаний Державин имел возможность соприкоснуться с самыми различными областями народной жизни, с самыми разнообразными классами, сословиями и отдельными представителями общества — от рядовых солдат до величайших полководцев своего времени — Румянцева, Суворова, от столичных и провинциальных чиновников всех рангов и степеней до уральских горнорабочих, до закабаленной олонецкой крестьянской бедноты, от Екатерины до Пугачева. Этот богатейший, насыщеннейший жизненный опыт Державина дал ему возможность с большой широтой охвата отразить в поэтическом творчестве всю свою современность.

2

В русской лирической поэзии 60-х и 70-х годов XVIII в. продолжали бороться две литературные школы, две поэтические манеры и традиции. Общественно-утверждающей, государственной лирике Ломоносова, который культивировал по преимуществу жанр хвалебной торжественной оды, противостояла традиция Сумарокова, усиленно проводившаяся его многочисленными учениками. Сумароков и его школа восставали против торжественной приподнятости, гремящего пафоса, «громкости», «витийства» од Ломоносова. От стихов они требовали «простоты» и «естественности» языка и

- 389 -

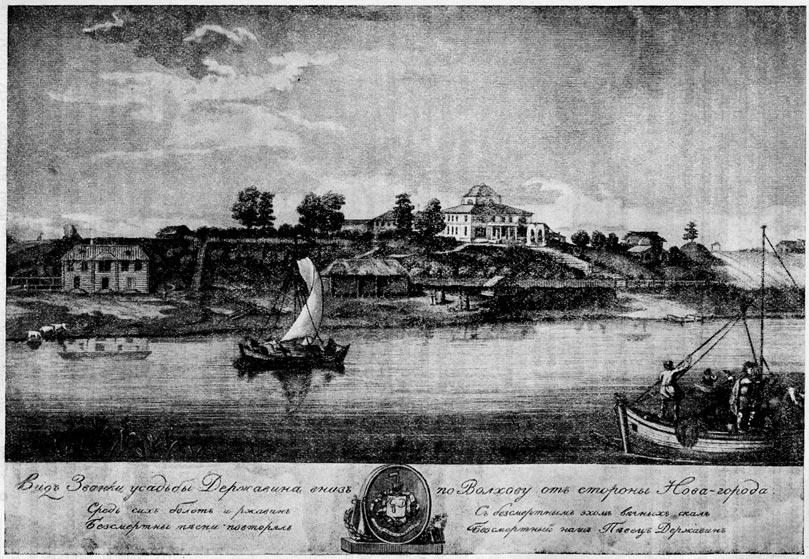

Званка — усадьба Державина. Гравюра неизвестного мастера

- 390 -

стиля. В противовес жанру хвалебной оды, Сумароков и его ученики усиленно культивировали жанры интимной, камерной лирики (так называемая «анакреонтическая ода», любовная песня, элегия) и сатирические жанры (сатира, басня, эпиграмма).

Первые поэтические опыты Державина представляют собой непрерывное колебание между этими двумя традициями, разрешившиеся их конечным слиянием, художественным синтезом. Молодой Державин начинает свою литературную деятельность в рамках сумароковской школы: пишет любовные песенки и разного рода стихотворные мелочи, «безделки» (мадригалы, эпиграммы и т. п.). В одном из стихотворений этой поры он сам определяет свой творческий путь как противоположный «высокому» пути «Российского Пиндара» — Ломоносова:

Не мышлю никогда за Пиндаром гоняться

И бурным вихрем вверх до солнца подыматься...

Не треснуть бы с огня

Стихи мои слагать, —

Довольно для меня

Зефиру подражать:Он нежно на цветы и розы красны дует

И все он их целует;Чего же мне желать? Пишу я и целую

Анюту дорогую.Как видим, в известном споре Ломоносова с Анакреоном Державин как бы становится на сторону последнего. Но и в это время Державин не ограничивается тем, что идет интимно-личным, «зефирным» путем сумароковской школы. В свою раннюю рукописную тетрадь середины 70-х годов, которая открывается процитированным стихотворением, Державин вносит отрывок из оды, написанной им в связи с громкими победами русского оружия в первой турецкой войне 1768—1774 гг.

Что день, то звук и торжество,

Летят победами минуты:

Коль склонно вышне божество

Тебе, богиня, в брани люты!

На всток, на юг орел парит;

За славой вихрь не ускорит.

Ты муза, звезд стремись в вершины,

Как мой восторг, несись, шуми,

Еще триумф Екатерины,

Еще триумф звучи, греми.В этом отрывке, как видим, Державин в явной непоследовательности с только что заявленным им намерением не возлетать на небеса следом за Пиндаром, возносится «в вершины звезд», впадает в традиционный стиль торжественно-хвалебной оды. Первым оригинальным произведением Державина, с которым он выступает в 1773 г. в печати, также была именно ода «На бракосочетание великого князя Павла Петровича», построенная по всем правилам ломоносовской школы. Во время одного из очередных литературных нападений на Ломоносова со стороны Сумарокова Державин явно становится на сторону первого и пишет по адресу Сумарокова резкую ответную эпиграмму. В 1779 г. он публикует восторженную надпись «К портрету Михаила Васильевича Ломоносова»:

Се Пиндар, Цицерон, Виргилий — слава Россов.

Неподражаемый, бессмертный Ломоносов.

В восторгах он своих где лишь черкнул пером,

От пламенных картин поныне слышен гром.

- 391 -

Одновременно, в том же 1779 г., начинается разрушение Державиным прочно установившейся в литературе системы ломоносовской оды. В одном из журналов появляется замечательное стихотворение Державина «Стихи на рождение в севере порфирородного отрока». Державин начал было это стихотворение еще в 1777 г., причем стал писать его в обычной манере ломоносовской торжественной оды, возлетая «в вершины звезд». Но вскоре он отказался от этого, уничтожил сделанное и два года спустя написал стихи совсем в другом роде. Сам Державин в автобиографической записке 1805 года так рассказывает об этом: «Он в выражении и штиле старался подражать г. Ломоносову...», но «хотев парить, не мог выдерживать постоянно красивым набором слов свойственного единственно российскому Пиндару велелепия и пышности. А для того с 1779 г. избрал он совсем особый путь».

Ломоносов в своем программном произведении «Разговор с Анакреоном», противопоставляя друг другу две тематики — героическую и любовную, — соответственно этому противопоставлял и два жанра — оду и анакреонтическую песню. Державин, положив в основу своих «Стихов на рождение в севере порфирородного отрока» тему хвалебной оды — воспевание родившегося монарха, будущего Александра I, — воплощает эту тему в форме легкой и шутливой анакреонтической песенки. Это подчеркивается всем строем стихотворения — не только его образностью и языком, но даже и самым стихотворным размером. Взамен твердо и раз навсегда установленного Ломоносовым для жанра хвалебной оды ямба, «Стихи» Державина написаны хореем.

Отталкивание в этом стихотворении от стиля ломоносовской оды ощущается тем сильнее, что начинается оно словно бы совсем по-ломоносовски: «С белыми Борей власами»... (ср. в одной из наиболее прославленных од Ломоносова «На восшествие на престол Елизаветы Петровны 1747 г.»: «Где мерзлыми Борей крылами...»). Однако это сходство лишь резче подчеркивает разницу между последующей разработкой обоими поэтами одного и того же образа-мотива. Борей Ломоносова — традиционный мифологический образ; Борей Державина — условно-поэтическое обозначение обыкновенной русской зимы, которое тут же и реализуется поэтом, причем реализация эта проводится методом травестирования, бурлескной перелицовки, «снижения», пересмеивания «высоких» мифологических персонажей:

С белыми Борей власами

И с седою бородой,

Потрясая небесами,

Облака сжимал рукой;

Сыпал инеи пушисты

И метели воздымал;

Налагая цепи льдисты,

Быстры воды оковал.

Вся природа содрогала

От лихого старика!

Землю в камень претворяла

Хладная его рука;

Убегали звери в норы,

Рыбы крылись в глубинах,

Петь не смели птичек хоры,

Пчелы прятались в дуплах;

Засыпали нимфы с скуки

Средь пещер и камышей:

Согревать сатиры руки

Собирались вкруг огней.

- 392 -

В этих строках Державина перед нами развертывается реальный северный зимний пейзаж, по общей художественности выражения, — мастерству языка, стиха — решительно превосходящий все, что имелось в додержавинской нашей поэзии. Правда, нимфы и сатиры к реальному пейзажу как будто не имеют никакого отношения. Но, как уже сказано, появляются они в порядке шутливобурлескного пересмеивания нарочитого литературного приема, способствующего тому общему снижению тона хвалебной оды, которое по всем линиям проводится здесь поэтом. «Стихи на рождение в севере порфирородного отрока» свидетельствовали о литературном рождении и самого Державина как созревшего поэта-художника, вышедшего из-под школьной опеки литературных традиций, идущего отныне своим самостоятельным путем.

Новая резко сниженная по отношению к ломоносовским хвалебным одам форма стихов Державина является естественным выражением начинающегося нового отношения поэта-одописца к самому предмету его воспевания. Российские монархи и монархини в одах Ломоносова и поэтов его школы воспеваются в качестве земных богов и богинь. Отсюда намеренная приподнятость всех элементов стиля ломоносовских од — от их образной системы до лексики и строфики.

Державин в своих «Стихах» еще традиционно пишет по поводу рождения будущего царя: «Знать родился некий бог», но он же одновременно обращается к нему и со следующим, столь новым в устах одописца призывом: «Будь на троне человек!» Эту гуманистическую формулу-призыв, на которой лежит явственный отпечаток «века просвещения», мы постоянно будем встречать и в дальнейших стихах Державина. «Человеком» прежде всего и больше всего ощущал себя и сам поэт:

Я любил чистосердечье,

Думал нравиться лишь им;

Ум и сердце человечье

Были гением моим, —пишет Державин в одном из поздних своих стихотворений, «Признание», которое сам он склонен был рассматривать как «объяснение на все свои сочинения». В этом сознании человеком и себя, и монарха уже содержится зародыш того нового отношения к верховной власти, которое получит такое замечательное развитие и горько-саркастическое переосмысление в знаменитых строках пушкинского «Анчара» о «бедном рабе» и его «непобедимом владыке»: «Но человека человек послал к Анчару властным взглядом». Так далеко Державин не мог еще пойти. Но и в его творчестве это новое сознание сыграло исключительно важную роль. Человеку-поэту с другим человеком, хотя бы и сидящим на троне, естественно говорить на ином, более обычном, более человеческом языке. Этим и объясняется тот «другой» — относительно Ломоносова — путь, которым идет, начиная с этого времени, Державин. Полное свое выражение этот «другой путь» нашел три года спустя в «Фелице».

3

«Фелица» (первоначальное полное название ее: «Ода к премудрой Киргиз-Кайсацкой царевне Фелице, написанная некоторым мурзою, издавна проживающим в Москве, а живущим по делам своим в Санкт-Петербурге. Переведена с арабского языка 1782 года») написана с установкой на обычную хвалебную оду. По своей внешней форме она представляет собой

- 393 -

словно бы даже шаг назад от «Стихов на рождение...»; она написана традиционными для торжественной оды десятистишными ямбическими строфами («Стихи на рождение...» на строфы совсем не расчленены). Однако на самом деле «Фелица» являет собой художественный синтез еще более широкого порядка.

Название Екатерины Фелицей (от латинского felicitas — счастье) подсказано одним из ее собственных литературных произведений — сказкой, написанной для ее маленького внука, будущего Александра I, и незадолго до того опубликованной в весьма ограниченном количестве экземпляров. Киевского царевича Хлора посещает киргизский хан, который с целью проверить молву об исключительных способностях мальчика приказывает ему отыскать редкий цветок — «розу без шипов». По пути царевича зазывает к себе мурза Лентяг, пытающийся соблазнами роскоши отклонить его от слишком трудного предприятия. Однако с помощью дочери хана Фелицы, которая дает в путеводители Хлору своего сына Рассудок, Хлор достигает крутой каменистой горы; взобравшись с великим трудом на вершину ее, он и обретает там искомую «розу без шипов», т. е. добродетель. Использованием этой немудреной аллегории Державин и начинает свою оду:

Богоподобная царевна

Киргиз-Кайсацкия орды,

Которой мудрость несравненна

Открыла верные следы

Царевичу младому Хлору

Взойти на ту высоку гору,

Где роза без шипов растет.

Где добродетель обитает!

Она мой дух и ум пленяет;

Подай найти ее совет.Так условно-аллегорическими образами детской сказочки травестийно подменяются традиционные образы канонического зачина оды — восхождение на Парнас, обращение к музам. Самый портрет Фелицы — Екатерины — дан в совершенно новой манере, резко отличающейся от традиционно-хвалебной одописи. Взамен торжественно-тяжелого, давно заштампованного и потому мало выразительного образа «земной богини», поэт с огромным воодушевлением и небывалым дотоле поэтическим мастерством изобразил Екатерину в лице деятельной, умной и простой «Киргиз-Кайсацкой царевны»:

Мурзам твоим не подражая,

Почасту ходишь ты пешком,

И пища самая простая

Бывает за твоим столом;

Не дорожа твоим покоем,

Читаешь, пишешь пред налоем

И всем из твоего пера

Блаженство смертным проливаешь,

Подобно в карты не играешь,

Как я, от утра до утра.Подобное противопоставление «добродетельному» образу Фелицы контрастного образа порочного «мурзы» проводится потом через все стихотворение. Это обусловливает исключительное, небывалое у нас дотоле жанровое своеобразие «Фелицы». Хвалебная ода в честь императрицы оказывается в то же время политической сатирой — памфлетом против ряда лиц ее ближайшего окружения. Еще резче, чем в «Стихах на рождение в

- 394 -

севере порфирородного отрока», меняется здесь и поза певца в отношении предмета его воспевания. Ломоносов подписывал свои оды императрицам — «всеподданнейший раб». Отношение Державина к Екатерине-Фелице, традиционно наделяемой им порой «богоподобными» атрибутами, при всей почтительности, не лишено в то же время, как видим, некоторой шутливой короткости, почти фамильярности.

Противопоставляемый Фелице образ на протяжении оды характерно двоится. В сатирических местах — это некий собирательный образ, включающий в себя порочные черты всех высмеиваемых здесь поэтом екатерининских вельмож; в известной степени Державин, вообще склонный к автоиронии, вводит в этот круг и самого себя. В высоких патетических местах — это лирическое авторское «я», опять-таки наделяемое конкретными автобиографическими чертами: мурза — и в самом деле реальный потомок мурзы Багрима поэт Державин. Появление в «Фелице» авторского «я», живой, конкретной личности поэта, было фактом огромного художественного и историко-литературного значения. Хвалебные оды Ломоносова также начинаются подчас от первого лица:

Не Пинд ли под ногами зрю?

Я слышу чистых сестр музыку.

Пермесским жаром я горю,

Теку поспешно к оных лику.Однако то «я», о котором здесь говорится, представляет собой не индивидуальную личность автора, а некий условный образ отвлеченного «певца» вообще, образ, который выступает как неизменный атрибут любой оды любого поэта. С подобным же явлением сталкиваемся мы в сатирах — также распространенном и значительном жанре поэзии XVIII в. Разница в этом отношении между одами и сатирами состоит лишь в том, что в одах певец все время играет на одной единственной струне — «священного восторга», в сатирах же звучит также одна единственная, но негодующе-обличительная струна. Столь же «однострунными» были и любовные песни сумароковской школы — жанр, который, с точки зрения современников, считался вообще полузаконным и уж во всяком случае сомнительным.

В «Фелице» Державина, взамен этого условного «я», появляется подлинная живая личность человека-поэта во всей конкретности его индивидуального бытия, во всем реальном многообразии его чувствований и переживаний, со сложным, «многострунным» отношением к действительности. Поэт здесь не только восторгается, но и гневается; восхваляет и одновременно хулит, обличает, лукаво иронизирует, причем в высшей степени важно, что эта впервые заявляющая себя в одической поэзии XVIII в. индивидуальная личность несет в себе и несомненные черты народности.

Пушкин говорил о баснях Крылова, что они отражают в себе некую «отличительную черту в наших нравах — веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться». Из-под условно «татарского» обличья «Мурзы», впервые эта черта проступает в державинской оде к Фелице. Эти проблески народности сказываются и в языке «Фелицы». В соответствии с новым характером этого произведения находится и его «забавный русский слог», как определяет его сам Державин, — заимствующая свое содержание из реального бытового обихода, легкая, простая, шутливо-разговорная речь, прямо противоположная пышно изукрашенному, намеренно приподнятому стилю од Ломоносова.

Одами продолжает традиционно называть свои стихи и Державин,

- 395 -

Г. Р. Державин.

Гравюра К. Жуковского по оригиналу Тончи

теоретически связывая их с обязательным для классицизма античным образцом — одами Горация. Но на самом деле он совершает ими подлинный жанровый переворот. В поэтике русского классицизма не существовало стихов «вообще». Поэзия делилась на резко разграниченные, ни в каком случае не смешивавшиеся друг с другом, обособленные и замкнутые поэтические виды: оду, элегию, сатиру и т. д. Державин, начиная со «Стихов на рождение в севере порфирородного отрока» и, в особенности, с «Фелицы», начисто ломает рамки традиционных жанровых категорий классицизма, сливает в одно органическое целое оду и сатиру, в других своих вещах, как «На смерть князя Мещерского», — оду и элегию.

- 396 -

В противоположность однопланным жанрам классицизма, поэт создает сложные и полножизненные, полифонические жанровые образования, предвосхищающие не только «пестрые главы» пушкинского «Евгения Онегина» или в высшей степени сложный жанр его же «Медного Всадника», но и тон многих вещей Маяковского.

«Фелица» имела при своем появлении колоссальный успех («у каждого читать по-русски умеющего очутилась она в руках», — свидетельствует современник) и вообще сделалась одним из самых популярных произведений русской литературы XVIII в. Этот громадный успех наглядно доказывает, что ода Державина, которая произвела своего рода революцию в отношении поэтики Ломоносова, полностью отвечала основным литературным тенденциям эпохи.

В «Фелице» объединены два противоположных начала поэзии Державина — положительное, утверждающее, и изобличающее, — критическое. Воспевание мудрой монархини — Фелицы — составляет одну из центральных тем творчества Державина, которому и современники, и позднейшая критика так и присвоили прозвание «Певца Фелицы». За «Фелицей» последовали стихотворения «Благодарность Фелице», «Изображение Фелицы», наконец, прославленная почти столь же, как и «Фелица», ода «Видение мурзы» (начата в 1783 г., окончена в 1790 г.).

В «Видении мурзы» воспевание Екатерины снова перемежается с сатирическими выпадами против вельмож, которые возмутились нападками на них поэта в «Фелице» и в ответ выступили с обвинениями его — одни в «неприличной лести», другие, наоборот, в недопустимой фамильярности, в том, что «очень своевольно с тобою мурза говорит». «Словом, — как иронически, в народно-поговорочной форме, резюмирует Державин, — тот хотел арбуза, а тот соленых огурцов». Всем этим недоброжелателям Державин отвечает в тонах, напоминающих позднейшие знаменитые стансы Пушкина «Друзьям»:

Но пусть им здесь докажет муза,

Что я не из числа льстецов,

Что сердца моего товаров

За деньги я не продаю

И что не из чужих амбаров

Тебе наряды я крою;

Но, венценосна добродетель!

Не лесть я пел и не мечты.

А то, чему весь мир свидетель:

Твои дела суть красоты.

Я пел, пою и петь их буду,

И в шутках правду возвещу;

Татарски песни из-под спуду,

Как луч, потомству сообщу...В искренности этих стихов мы не имеем оснований сомневаться. Последующая судьба темы Екатерины-Фелицы в творчестве Державина лучше всего доказывает это. Когда в результате тесного личного общения с Екатериной, приблизившей к себе своего певца, Державин начал разочаровываться в том идеализованном образе, который он себе создал, и стал убеждаться, что отнюдь не все ее дела «суть красоты», — тема Фелицы в его творчестве замирает. Присяжный «певец Фелицы», несмотря на прямые и недвусмысленно заявленные Екатериной ожидания от него новых хвалебных стихов, не мог принудить себя писать в прежнем роде: «Несколько раз принимался, запираясь по неделе дома», — рассказывает он сам, — но ничего

- 397 -

не мог написать, — и тут же поясняет: «Не мог воспламенить так своего духа, чтобы поддерживать прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями». А личному секретарю Екатерины, призывавшему его продолжать писать хвалебные оды последней, он резко отвечал: «Богов певец не будет никогда подлец». Правда, это новое отношение Державина к Екатерине проявилось в его поэзии лишь отрицательным образом: Державин перестал писать ей хвалебные оды, но это не помешало ему придавать исключительно важное значение его прежним «дифирамбам» Фелице. В воспевании Екатерины сам Державин, — и здесь, конечно, сказывается его историческая ограниченность, — склонен был, опять-таки совершенно искренно, усматривать чуть ли не свою главную литературную заслугу, во всяком случае свое наиболее верное право на бессмертие (см. стихотворение «Мой истукан», 1794, и др.).

4

Наряду с темой Фелицы — мудрой монархини, «Матери народа», — второй основной тематической линией державинской поэзии является бичующе-сатирическое обличение высшей придворной знати — «злых» «князей мира».

Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры

Их горделивые разоблачил кумиры...превосходно скажет об этой стороне его поэзии Пушкин. И лира Державина действительно бывала подчас грозной. В одной из записок, которую Державин уже в бытность министром юстиции подал Сенату, он писал, что происхождение, «порода есть только путь к преимуществам, запечатлевается же благородное происхождение воспитанием и заслугами». И в своих сатирических одах, наиболее ярким образцом которой является ода «Вельможа», Державин с неукротимой энергией и могучей силой художественной выразительности громит гордящуюся только своей древностью, гербами предков «позлащенную грязь», — жалких полубогов, «истуканов на троне», «мишурных царей на карточных престолах». «Не ты, сидящий за кристаллом, В кивоте, блещущий металлом, Почтен здесь будешь мной, болван!» — энергично восклицает Державин еще в своей ранней оде «На знатность» (1774), явившейся первоначальным вариантом знаменитой, написанной двадцать лет спустя, оды «Вельможа». Этих же блещущих златом мундиров и орденов «болванов» (слово в то время равнозначное словам «кумир, идол) заклеймит поэт в «Вельможе» негодующе-презрительными строками об осле, который останется ослом, «хотя осыпь его звездами». Образ осла именно в таком его применении будет развит впоследствии Крыловым в ряде его басен.

Предельной резкости и силы бичующий голос Державина достигает в особом, тематически примыкающем непосредственно к сатирическим одам жанре религиозно-обличительных од.

В этих одах, представляющих собою по большей части переложения библейских псалмов — жанр, который уже разрабатывался и Ломоносовым, и Сумароковым, — Державин с пафосом ветхозаветного пророка призывает небесные громы на «неправедных и злых» — «сильных» мира, «земных богов».

Самым ярким образцом од-псалмов Державина является замечательное переложение 81-го псалма, названное «Властителям и судиям». Над этим

- 398 -

переложением Державин работал в течение ряда лет, несколько раз его переделывая (начато около 1780 г., окончательно завершено в 1787 г.), в 1780 г. Державин попытался опубликовать вторую редакцию переложения в одном из журналов. Но, по требованию властей, книжка журнала, которая открывалась как раз этим стихотворением, была задержана, лист с ним был вырезан и заменен другим.

В 1787 г. Державину удалось напечатать несколько смягченную, близкую к окончательной, третью редакцию переложения. Но когда в 1795 г., т. е. в самый разгар французской революции, Державин поднес Екатерине для предварительного просмотра рукописный том своих сочинений, в который внес и эту свою оду, он вдруг заметил, что на одном из очередных дворцовых приемов императрица встретила его с чрезвычайной холодностью. Что же касается окружающих, то они просто, по собственному позднейшему рассказу Державина в его «Записках», «бегали его, как бы боясь с ним даже и встретиться, не токмо говорить». То же произошло и на следующем приеме. Приехав во дворец в третий раз, Державин прямо обратился к одному из наиболее влиятельных вельмож, графу Безбородко, спрашивая, разрешены ли его стихи к печати. «Он, услышав от него вопрос сей, побежал прочь, бормоча что-то, чего не можно было выразуметь».

Разъяснил все Державину один из приятелей. Он спросил его: «Что ты, братец, пишешь за якобинские стихи?» — Какие?— «Ты переложил псалом 81-й, который не может быть двору приятен». — Царь Давид, — сказал Державин, — не был якобинец, следовательно, песни его не могут быть никому противными». В тот же вечер Державин к ужасу своему узнал от поэта И. И. Дмитриева, что грозному секретарю тайной канцелярии «кнутобойце» Шешковскому, через руки которого за несколько лет до того прошел Радищев, велено допросить его, как он смеет писать такие «дерзкие стихи». Державин тотчас же составил особую оправдательную записку, в которой «ясно, — как он говорит, — доказал, что тот 81-й псалом перефразирован им без всякого дурного намерения». Эту записку он отправил фавориту Екатерины Зубову и еще двум влиятельнейшим вельможам. Записка возымела действие: «В следующее воскресенье по обыкновению поехал он во дворец. Увидел против прежнего благоприятную перемену: государыня милостиво пожаловала ему поцеловать руку; вельможи приятельски с ним разговаривали». Тем не менее, несмотря на «благоприятную перемену», Екатерина так и не разрешила Державину опубликовать собрание его стихов. Не пропущена была цензурой в 1798 г., т. е. уже при Павле I, и окончательная редакция оды.

В державинской оде и в самом деле имеется несколько крайне смело и резко звучащих строф:

Восстал всевышний бог, да судит

Земных богов во сонме их.

Доколе, — рек, — доколь вам будет

Щадить неправедных и злых?...

Не внемлют! — видят и не знают!

Покрыты мздою очеса:

Злодействы землю потрясают,

Неправда зыблет небеса.Особенно резок конец:

Воскресни, боже! боже правых!

И их молению внемли:

Приди, суди, карай лукавых

И будь един царем земли!

- 399 -

Якобинцем Державин, конечно, не был. Но и во французских революционерах, среди которых, действительно, тот же 81-й псалом пользовался большой популярностью, и в их яром политическом противнике, видном русском сановнике, жил дух века Просвещения. Именно этим объясняется, что по силе заключенного в концовке державинских стихов призыва божьего суда над земными владыками это стихотворение почти может итти в сравнение со знаменитой концовкой лермонтовских стихов на смерть Пушкина. У Державина, правда, нет расплаты кровью, но зато стихи его метят выше, грозят не тем, кто «стоит у трона», а тем, кто сидит на нем.

Нападая на «боярских сынов», «дмящихся» (гордящихся) не личными заслугами, а «пышным древом предков дальних», Державин, подобно Сумарокову, противопоставляет им «истинную подпору царства» — ту социальную среду, к которой он и сам принадлежал по своему происхождению. Это — широкие дворянские круги, «росское множество дворян», которое во время Пугачевского восстания, по словам Державина, «спасло от расхищения империю», «утвердило монаршу власть», а ныне «талантом, знаньем и умом» «дает примеры обществу», «пером, мечом, трудом, жезлом» служит его «пользе». Тем не менее в одах-псалмах, как и в некоторых сатирических одах «певца царей» Державина, зазвучали подлинно гражданские темы и мотивы. Таковы некоторые строфы того же «Вельможи»:

Не украшение одежд

Моя днесь лира прославляет.

Которое в очах невежд

Шутов в вельможи наряжает;

Не пышности я песнь пою;

Не истуканы за кристаллом,

В кивотах блещущи металлом,

Услышат похвалу мою.Хочу достоинствы я чтить.

Которые собою сами

Умели титлы заслужить

Похвальными себе делами;

Кого ни знатный род, ни сан.

Ни счастие не украшали;

Но кои доблестью снискали

Себе почтенье у граждан.Кумир, поставленный в позор,

Несмысленную чернь прельщает;

Но коль художников в нем взор

Прямых красот не ощущает:

Се образ ложныя молвы,

Се глыба грязи позлащенной!

И вы, без благости душевной.

Не все ль, вельможи, таковы?Не перлы персские на вас

И не бразильски звезды ясны;

Для возлюбивших правду глаз

Лишь добродетели прекрасны;

Они суть смертных похвала

Калигула! Твой конь в сенате

Не мог сиять, сияя в злате:

Сияют добрые дела...В этих строках, как и в ряде других своих стихов, Державин подхватывает основные образы и мотивы, рассеянные по сатирической литературе XVIII в., — от сатир Кантемира и сатиры Сумарокова «О благородстве» досатирических журналов Новикова и Эмина. В частности, строка о «шутах», наряженных в «вельможи», прямо перекликается с одним из «Вопросов»

- 400 -

Фонвизина. Мотив «коня Калигулы» повторяется в русской сатирической литературе неоднократно. Но под пером Державина эти ходячие мотивы достигают столь высокого патетического накала и одновременно такого небывалого словесного чекана, что при всей исторической ограниченности, а подчас и прямо реакционности политических взглядов поэта именно он по справедливости должен считаться родоначальником той гражданской поэзии, которой по праву будет гордиться позднейшая русская литература XIX и XX вв. В частности, знаменитое послание Рылеева «К временщику» непосредственно восходит к традиции державинской обличительной оды. Некоторые же строфы «Вельможи» — произведения, отозвавшегося в «Вольности» Пушкина, — вплотную подводят нас к «Размышлениям у парадного подъезда» Некрасова. Недаром с таким высоким уважением произносит имя Державина не кто иной, как Радищев. Не случайно и Рылеев, вызывая в своих «Думах» в ряду других героев свободы и тень Державина, прямо приравнивает его гражданский пафос — «к общественному благу — «ревность» — к пафосу своему и своих современников — декабристов:

Он выше всех на свете благ

Общественное благо ставил

И в огненных своих стихах

Святую добродетель славил.

Он долг Певца постиг вполне,

Он свить горел венок нетленный

И был в родной своей стране

Органом истины священной.

Везде Певец народных благ,

Везде гонимых оборона

И зла непримиримый враг...Звучавшие для декабристов как нечто свое и близкое гражданские стихи Державина продолжали сохранять это звучание и позднее, среди петрашевцев. Один из современников рассказывает: в кружке поэта-петрашевца С. Ф. Дурова — «однажды зашла речь о Державине, и кто-то заявил, что видит в нем скорее напыщенного ритора и низкопоклонного панегириста, чем великого поэта... При этом Ф. М. Достоевский вскочил, как ужаленный, и закричал: «Как? Да разве у Державина не было поэтических, вдохновенных порывов? Вот это разве не высокая поэзия?» — И он прочел на память стихотворение «Властителям и судиям» с такою силою, с таким восторженным чувством, что всех увлек своей декламацией и без всяких комментариев поднял в общем мнении певца Фелицы».

В своих сатирических одах Державин действительно не только был «зла непримиримый враг», обличая неправду и беззакония своего времени, но и «чтил достоинства», «славил святую добродетель». Порочным «судьям и владыкам» противостоит в них образ высокого духом мужа-гражданина, «праведного судии», защитника угнетенных и обиженных, гонителя порока во всех его видах и степенях, человека, ратующего за «общественное благо» (выражение самого Державина, подхваченное Рылеевым) и в этом одном находящего истинную свою награду:

Желает хвал, благодаренья

Лишь низкая себе душа,

Живущая из награжденья...Поэт, несомненно, рисует здесь некий идеал человека-гражданина; но столь же несомненно в этом идеальном образе просвечивают для нас и знакомые нам реальные черты самого Державина — администратора и

- 401 -

Автограф Г. Р. Державина. «Песнь на смерть Плениры»

Ранний вариант стихотворения

- 402 -

государственного деятеля. Вообще явившаяся впервые в «Фелице» живая личность поэта не только никогда уже не уходит из державинского творчества, но все больше конкретизируется, «оплотняется» в последующих его стихах, обретает в них все более и более устойчиво реальные очертания.

Из тяжелой золотой рамы кованых державинских строф перед нами с необычайной и яркой жизненностью выступает уже известный нам облик — один из замечательных русских характеров, человек горячей крови, живущий всей полнотой бытия, кипуче-деятельный, пылкий, порывистый, увлекающийся, честный, прямой, умеющий страстно любить и столь же страстно презирать и ненавидеть, владеющий даром беспощадно-бьющего слова, острой насмешки, зачастую переходящей в тонкую автоиронию.

Из од Ломоносова мы ничего не можем узнать о личной жизни поэта. В стихах Державина перед нами развертывается почти вся его красочная биография, во всей конкретности отдельных ее эпизодов, со всем многообразием личных, семейных, дружеских и служебно-общественных связей и отношений. Первым из всех наших поэтов-одописцев Державин спускается с высот одического Олимпа — мифологизированного обиталища «земных богов» и «богинь» — в сферу обыкновенной человеческой жизни, ярко изображает частный, семейный быт и свой собственный, и своих современников. Это замечательное расширение, своеобразная «демократизация» круга явлений действительности, впервые допускаемых поэтом в свои стихи, имели исключительно важное историко-литературное значение. И недаром даже Пушкин, уже почти в конце своей жизни, в период работы над «Медным Всадником», отстаивая право на введение в поэму «ничтожного героя» — мелкого петербургского чиновника, — ссылался именно на Державина, как на своего предшественника:

Державин двух своих соседов

И смерть Мещерского воспел,

Певец Фелицы быть умел

Певцом их свадеб и обедов,

И похорон, сменивших пир, —

А знал ли их, скажите, мир?И в самом деле, строфы стихов Державина перенасыщены реальной действительностью, окружавшей поэта, густо населены пестрой и многоголосой толпой его современников — царей, полководцев, крупных государственных деятелей, близких друзей, врагов, наконец просто соседей, вплоть до привратника его петербургского дома, до крестьянских девушек, пляшущих народный танец — так называемого «бычка».

Самого поэта смущала эта столь непривычно автобиографическая, сугубо личная окраска его стихов. Это заставляло его порой скептически смотреть на будущее своего творчества, отзываться о своих произведениях, как о «пустяках». «Все это так, около себя, и важного значения для потомства не имеет: все это скоро забудут». Опасения эти оказались до известной степени основательными Многое из мимолетных фактов и эпизодов, мелких бытовых подробностей, злободневных намеков и околичностей, которыми переполнены державинские стихи, скоро стало чуждым и зачастую просто непонятным последующим читательским поколениям. Но с другой стороны, именно эта «личностность», — жадная и заинтересованная внимательностью к окружающему, живая конкретность художественно-поэтического созерцания сделали творчество Державина важнейшим этапом на путях развития нашей литературы от классицизма к Пушкину и вместе с тем нагляднейшим, красноречивейшим памятником екатерининской России. «Певец Фелицы» отражает в своих стихах и все ее время.

- 403 -

5

В творчестве Державина нашла замечательное выражение героика его времени. Подобно Ломоносову, Державин был страстным патриотом. Патриотизм, по словам Белинского, был его «господствующим чувством». Вместе с сатирической журналистикой своего времени — журналами Новикова и позднее Крылова, — вместе с Фонвизиным Державин резко восставал против «галломании» — рабского подражания иноземцам, царившего в придворных и высших дворянских кругах. «Французить нам престать пора, но Русь любить», — энергично восклицал он. И Державин подлинно любил Русь.

Жизнь Державина проходила в эпоху могучего роста русского государства, решившего в это время в свою пользу ряд «вековых споров» и героически отстоявшего себя от поползновений иноземных держав. В 1760 г., когда Державину исполнилось 17 лет, русские войска, за год до этого наголову разбившие крупнейшего европейского полководца того времени, прусского короля Фридриха II при Кунерсдорфе, заняли столицу Пруссии Берлин.

На глазах 70-летнего Державина прошла народная Отечественная война 1812 года, завершившаяся разгромом Наполеона и победоносным вступлением русских войск в Париж. Державин был свидетелем неслыханных дотоле успехов русского оружия — побед Румянцева во время первой турецкой войны при Ларге и Кагуле, морской победы при Чесме, взятии во время второй турецкой войны Суворовым, прославившим себя годом ранее победами при Фокшанах и Рымнике, крепости Измаил, побед Суворова в Польше, позднее блестящих побед его же в Италии, небывалого в военной истории по героическому преодолению трудностей перехода русских войск под водительством того же Суворова через Альпы. «Мы тогда были оглушены громом побед, ослеплены блеском славы», — писал об этой поре Белинский.

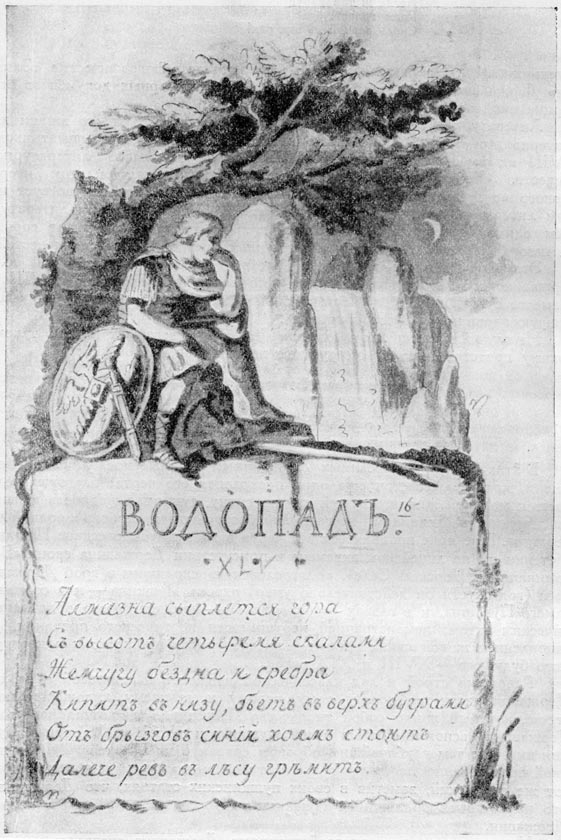

Героическая мощь, ослепительные военные триумфы России наложили печать на все творчество Державина, подсказали ему звуки и слова, исполненные подобного же величия и силы. И в человеке превыше всего ценил он «великость» духа, величие гражданского и патриотического подвига. «Великость в человеке бог!» — восклицал он в одном из ранних своих стихотворений («Ода на великость»). И эта тема проходит через всю его поэзию. Недаром Гоголь склонен был считать его «певцом величия» по преимуществу — определение меткое и верное, хотя и не покрывающее собой всей сложности державинского творчества. «Стоит пробежать его «Водопад», — пишет Гоголь, — где, кажется, как бы целая эпопея слилась в одну стремящуюся оду. В «Водопаде» перед ним пигмеи другие поэты. Природа там как бы высшая нами зримой природы, люди могучее нами знаемых людей, а наша обыкновенная жизнь перед величественной жизнию, там изображенною, точно муравейник, который где-то далеко колышется вдали». «Все у него величаво, — продолжает Гоголь, — величав образ Екатерины, величава Россия, созерцающая себя в осьми морях своих; его полководцы — орлы».

Самого восторженного и вдохновенного барда находят в Державине блестящие победы русского оружия. По поводу одной из победных од Державина («На взятие Измаила», 1790) Екатерина ему заметила: «Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна». И в своих победных одах, которых появляется особенно много в его творчестве в 90-х годах, Державин действительно откладывает в сторону «гудок»

- 404 -

и «лиру» — признанные орудия «русского Горация и Анакреона», как величали его современники, — и вооружается боевой «трубой». В своих победных одах он в значительной степени возвращается даже к отвергнутой им в свое время поэтике «громозвучной» ломоносовской оды. Ода «На взятие Измаила» и прямо снабжена эпиграфом из Ломоносова. Торжественная приподнятость тона, патетика словаря и синтаксиса, грандиозность образов и метафор — таковы основные «ломоносовские» черты победных од Державина. С извержением вулкана, «с чернобагровой бурей», с концом мира — «последним днем природы» сопоставляет поэт «победу смертных выше сил» — взятие русскими считавшейся неприступной крепости Измаил:

Везувий пламя изрыгает,

Столп огненный во тьме стоит,

Багрово зарево зияет,

Дым черный клубом в верх летит:

Краснеет понт, ревет гром ярый,

Ударам вслед звучат удары;

Дрожит земля, дождь искр течет;

Клокочут реки рдяной лавы:

О Росс! — таков твой образ славы,

Что зрел под Измаилом свет!...

Представь последний день природы,

Что пролилася звезд река,

На огнь пошли стеною воды,

Бугры взвились за облака;

Что вихри тучи к тучам гнали,

Что мрак лишь молньи освещали,

Что гром потряс всемирну ось,

Что солнце, мглою покровенно,

Ядро казалось раскаленно;

Се вид, как вшел в Измаил Росс!Подобные же образцы грандиозной батальной живописи дает Державин и в других своих победных одах. С огромным воодушевлением, широкой размашистой кистью рисует он мощные и величавые образы замечательных военных деятелей и полководцев эпохи во главе с «вождем бурь полночного народа» с великим, не ведавшим поражений Суворовым. «Кем ты когда бывал побеждаем? Все ты всегда везде превозмог», — торжествующе восклицает поэт о Суворове. Длинный ряд державинских стихотворений, посвященных Суворову и упоминающих о нем («На взятие Измаила», «На взятие Варшавы», «На победы в Италии», «На переход Альпийских гор», «На пребывание Суворова в Таврическом дворце», «Снигирь» и др.), слагается как бы в целую поэму — грандиозный поэтический апофеоз беспримерной воинской славы величайшего из полководцев, того, «кто превосходней всех героев в свете был». Знаменательно при этом, что с особенной любовью подчеркивает Державин в «князе славы», Суворове, черты, роднящие его с народом: непритязательность в быту, простоту в обращении, живую связь взаимного доверия, дружбы и любви между полководцем и идущими за ним на все воинами:

Идет в веселии геройском

И тихим манием руки,

Повелевая сильным войском,

Сзывает вкруг себя полки.

«Друзья!» он говорит: «известно,

Что Россам мужество совместно,

Но нет теперь надежды вам.

Кто вере, чести друг неложно.

- 405 -

Умреть иль победить здесь должно».

«Умрем!» клик вторит по горам.В отчаянии, что «львиного сердца, крыльев орлиных нет уже с нами», Державин в стихах, вызванных смертью Суворова, горестно вопрошает:

Кто перед ратью будет, пылая,

Ездить на кляче, есть сухари,

В стуже и в зное меч закаляя,

Спать на соломе, бдеть до зари,

Тысячи воинств, стен и затворов

С горстью Россиян все побеждать?Художественно подчеркивая глубокую народность Суворова, Державин изображает его в характерном облике эпического «вихря-богатыря» русских народных сказок:

Черная туча, мрачные крыла

С цепи сорвав, все небо покрыла;

Вихрь полуночный, летит богатырь!

Тьма от чела, с посвиста пыль!

Молньи от взоров бегут впереди.

Дубы грядою лежат позади.

Ступит на горы — горы трещат.

Ляжет на воды — воды кипят,

Граду коснется — град упадает,

Башни рукою за обдак кидает:

Дрогнет природа, бледнея пред ним;

Слабые трости щадятся лишь им.Последняя строка здесь очень выразительна. Постоянно указывая на беспощадность Суворова к врагам родины, Державин вместе с тем всегда отмечает в нем и черту русского национального великодушия, милости к «малым сим» — к слабым тростинкам. В своих победных одах Державин — и это их замечательная особенность — не ограничивается воспеванием только вождей и полководцев. Вождям соответствуют их геройские рати — «русски храбрые солдаты, в свете первые бойцы»:

Какая в войсках храбрость рьяна!

Какой великий дух в вождях!

В одних душа, рассудком льдяна.

У тех пылает огнь в сердцах...Или в послании «Евгению. Жизнь Званская»:

Дивлюся в Вестнике, в газетах иль журналах

Россиян храбрости, как всяк из них герой,Где, есть Суворов в генералах!

Первый тост в застольной воинской песне Державина «Заздравный орел», написанной, как он сам поясняет, «в честь Румянцова и Суворова», поэт провозглашает за «русских солдат»:

По северу, по югу

С Москвы орел парит.

Всему земному кругу

Полет его звучит.

О! исполать ребяты,

Вам русские солдаты,

Что вы неустрашимы,

Никем непобедимы:

За здравье ваше пьем!

- 406 -

Больше того, в ряде стихов Державина из-за создаваемых им колоссальных образов полководцев — Репнина, Румянцева, Суворова — как бы выступают еще более могучие очертания «твердокаменного Росса», — всего русского народа.

Именно народ, народный дух, народная крепость и сила спасли страну в годины наиболее тяжких исторических испытаний: во времена монгольского ига, кровавых оборонительных войн XVII в. Вот как, например, рисует Державин свержение монгольского ига, когда русский народ «три века» лежал один, всеми оставленный и покинутый, в страшном, близком к смерти сне:

Лежал он во своей печали,

Как темная в пустыне ночь;

Враги его рукоплескали,

Друзья не мыслили помочь,

Соседи грабежом алкали;

Князья, бояре в неге спали

И ползали в пыли, как червь:

Но бог, но дух его великий

Сотряс с него беды толики, —

Расторгнул лев желеэну вервь!...Где есть народ в краях вселенны,

Кто б столько сил в себе имел:

Без помощи, от всех стесненный,

Ярем с себя низвергнуть смел

И, вырвав бы венцы лавровы,

Возверг на тех самих оковы,

Кто столько свету страшен был?

О Росс! твоя лишь добродетель.

Таких великих дел содетель.

Лишь твой Орел Луну затмил...О кровь Славян! сын предков славных,

Несокрушаемый колосс,

Кому в величестве нет равных,

Возросший на полсвете Росс!Не «князьям и боярам», а именно «всему русскому народу», как поясняет сам Державин в примечаниях к той же оде «На взятие Измаила», из которой заимствованы и только что приведенные строфы, обязана своими величественными победами и современная поэту Россия. И Державин не устает славить в своих стихах «великий дух» русского народа, необоримую, тверже скалы, грудь «Росса», российскую доблесть и силу, которой «нет преград»: «Чья Россов тверже добродетель? Где больше духа высоты?» — постоянно спрашивает себя поэт и неизменно, рисуемыми им живыми картинами и образами русской доблести, исконного русского героизма, отвечает: ничья и нигде. Вот русские воины, зная, что «слава тех не умирает, кто за отечество умрет», со спокойной твердостью и с «сияющей душой», молча и непреодолимо движутся на неприступные твердыни Измаила:

Идут в молчании глубоком,

Во мрачной, страшной тишине;

Собой пренебрегают, роком;

Зарница только в вышине

По их оружию играет;

И только их душа сияет,

Когда на бой, на смерть идет.

Уж блещут молнии крылами,

Уж осыпаются громами;

Они молчат, идут вперед.

- 407 -

Вот они же, ведомые Суворовым, победоносно переваливают через альпийские льды и снега, через непроходимые горные потоки и крутые теснины, заполненные притаившимся врагом:

Ведет туда, где ветр не дышит

И в высотах и в глубинах,

Где ухо льдов лишь гулы слышит,

Катящихся на крутизнах.

Ведет — и скрыт уж в мраке гроба,

Уж с хладным смехом шепчет злоба:

Погиб средь дерзких он путей!

Но Россу где и что преграда?

С тобою бог — и гор громада

Раздвиглась силою твоей.Победы России — грозное предупреждение ее недругам. В стихах, посвященных победам 1807 г. атамана донских казаков Платова и характерно озаглавленных «Атаману и войску донскому», Державин с законной национальной гордостью, оглядываясь на славное прошлое русской земли, вопрошает:

Был враг Чипчак — и где Чипчаки?

Был недруг Лях — и где те Ляхи?

Был сей, был тот: их нет; а Русь?

Всяк знай, мотай себе на ус.Последняя строка явно адресована Наполеону, неизбежное падение которого, если он отважится вторгнуться в Россию, Державин предсказывал еще за несколько лет до войны 1812 г. Уже в старческих своих стихах, посвященных Отечественной войне 1812 г. («Гимн лироэпический на прогнание французов из Отечества»), слабеющей рукою набрасывает Державин замечательную характеристику «добльственного» русского народа:

О, Росс! о добльственный народ,

Единственный, великодушный,

Великий, сильный, славой звучный,

Изящностью своих доброт!

По мышцам ты неутомимый,

По духу ты непобедимый,

По сердцу прост, по чувству добр,

Ты в счастьи тих, в несчастьи бодр...Еще Ломоносов проводил резкую грань между войнами несправедливыми, вызванными стремлением к захвату чужих областей, к порабощению других народов, и войнами справедливыми, оборонительными, являющимися «щитом», т. е. защитой, своей страны. Историческую миссию России он видел в том, чтобы нести народам мир — «тишину»: «Воюет воинство твое против войны, оружие твое Европе мир приводит». Эта же ломоносовская нота настойчиво звучит и у Державина. В своей уже несколько раз упоминавшейся и цитировавшейся нами оде «На переход Альпийских гор» поэт, обращаясь к народам Европы, восклицает: «Воюет Росс за обще благо, за свой, за ваш, за всех покой». Конкретно-политическая наполненность и обращенность этого и подобных лозунгов и деклараций определена и ограничена условиями исторической действительности, классовой природой поэта, но Державин, как и Ломоносов, сумел почувствовать и сформулировать здесь то, что составляет существеннейшую черту национальной русской истории — бескорыстие, героическое великодушие русского народа, не стремящегося к захватам и завоеваниям, но умеющего грудью стать на защиту родины.

- 408 -

6

Наряду с героической стороной современной ему русской действительности, Державин рисует яркие картины быта эпохи. В его стихах воочию оживает перед нами праздничная, пиршественная сторона жизни XVIII в.

«Вредной роскоши» вельмож Державин любит полемически противопоставлять «горацианский идеал довольства малым, — умеренности», неприхотливость семейного обихода рядового дворянина, который идет «средней стезей», почитая «всю свою славу» в том, «что карлой он, и великаном, и дивом света не рожден». Тем не менее в поэзии Державина с исключительной яркостью и наглядностью отразились весь внешний блеск, все фейерверочное великолепие екатерининского времени — времени неслыханно пышных торжеств, потешных огней, победных иллюминаций, «гремящих хоров» — самой праздничной, «светозарной» эпохи в жизни русского дворянства.

Особенно колоритно в этом отношении составленное Державиным в стихах и прозе описание знаменитого празднества в Таврическом дворце князя Потемкина, данного им незадолго перед смертью. Описание это сделано с такой осязательностью, что, читая его однажды ночью в деревенском уединении, поэт Батюшков пережил почти настоящую зрительную галлюцинацию: «Тишина, безмолвие ночи, — рассказывает Батюшков, — сильное устремление мыслей, пораженное воображение — все это произвело чудесное действие. Я вдруг увидел перед собою людей, толпу людей, свечи, апельсины, бриллианты, царицу, Потемкина, рыб и бог знает чего не увидел: так был поражен мною прочитанным. Вне себя побежал к сестре. «Что с тобой?» «Оно, они!» «Перекрестись, голубчик!..» Тут-то я насилу опомнился».

С такой же яркой красочностью развертывает Державин «фламандские картины» частного быта русского дворянства, благоденствующего в своих городских особняках или на просторах поместного приволья. Полностью воспроизводя известную оду Державина «Приглашение к обеду», обращенную к вельможным «благодетелям» поэта — князю Платону Зубову, И. И. Шувалову и графу Безбородке, — Белинский замечает: «Как все дышит в этом стихотворении духом того времени — пир для милостивца, и умеренный стол без вредных здравию приправ, но с золотою шекснинскою стерлядью, с винами, которые «то льдом, то искрами манят», с благовониями, которые льются с курильниц, с плодами, которые смеются в корзинках, и, — добавляет Белинский, — особенно с слугами, которые не смеют и дохнуть!..»

С таким же знанием дела, вкусом к мельчайшим конкретным деталям, замечательной точностью, яркой зримостью любовно подобранных эпитетов описывает Державин богато уставленный кушаньями стол в своем имении в селе Званке («Евгению. Жизнь Званская», 1807):

Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут;

Идет за трапезу гостей хозяйка с хором. —

Я озреваю стол, — и вижу разных блюдЦветник, поставленный узором:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,

Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,

Что смоль, янтарь, икра, и с голубым перомТам щука пестрая, — прекрасны!

- 409 -

Это действительно своеобразная гастрономическая эстетика, при которой даже такая обыденно-прозаическая вещь, как закуска за столом, возводится в некий художественный перл создания.

С не меньшей яркостью, обилием живописных подробностей, материальною ощутительностью изображает Державин быт богатого купечества («К первому соседу»), работы крестьян в полях и на крепостных фабриках, их «сельские забавы» («Евгению. Жизнь Званская», «Крестьянский праздник» и др.), народные городские гуляния в праздничные дни («На рождение царицы Гремиславы» и др.).

Впервые под пером Державина возникает в русской поэзии XVIII в. и объективный земной мир — природа.

В сатирах Кантемира — с их исключительным вниманием к человеку, к человеческим порокам и «злонравию» — природы, пейзажей вообще нет.

В одах Ломоносова чаще всего рисуется некий, столь же абстрактный, как и образ одического «певца», мифологизированный мир, весьма далекий от подлинной земной действительности. Имеющиеся в них земные пейзажи даны или в таком охватывающем, гиперболизированном виде, что могут быть воспринимаемы не взглядом, а только умом (излюбленная им гигантская картина — точнее даже олицетворенная карта всей России, опирающейся локтем на Кавказ, а ноги уставившей в великую Китайскую стену), или предстают в условно-персонифицированном виде, вроде метафоры: «брега Невы руками плещут». Правда, в одах Ломоносова мы встречаем замечательные картины полярной природы, но и они даны в плане предельной грандиозности, и для большинства его читателей, никогда не видевших ни ледяных гор, ни северных сияний, носят точно так же в значительной степени умопостигаемый характер.

В рассудочной поэзии Сумарокова природы как таковой в сущности нет. Те же условные элементы пасторального пейзажа, которые находим в его эклогах, идиллиях и т. п., носят совершенно теоретический характер, заранее заданный поэтикой жанра. В своей «Епистоле о стихотворстве» Сумароков требует от пасторального поэта:

Вспевай в идиллии мне ясны небеса,

Зеленые луга, кустарники, леса,

Биющие ключи, источники и рощи,

Весну, приятный день и тихость темной нощи.

Дай чувствовати мне пастушью простоту...По этому рецепту точно и выписывается сумароковская природа.

Распустилися деревья, на лугах цветы цветут,

Веют тихие зефиры, с гор ключи в долины бьют,

Воспевают сладки песни птички в рощах на кустах,

А пастух в свирель играет, сидя при речных струях.В стихах Державина перед нами развертывается реальный, зримый, вещный мир во всей его чувственной наглядности, осязательности, ощутимости, в обилии красок, звуков, тонов, переливов. В одном из своих стихотворений («Радуга») Державин призывает живописца «подражать» величайшему в мире художнику — солнцу:

Только одно солнце лучами

В каплях дождя, в дол отразясь,

Может писать сими цветами

В мраке и мгле, вечно светясь.

Умей подражать ты ему:

Лей свет в тьму.

- 410 -

И Державин умел подражать солнцу — заливать потоками света строфы и строки своих стихов. По своей необычайной красочности, ярчайшей живописности стихи Державина едва ли имеют себе что-либо равное не только в нашей, но и в западноевропейских литературах. «Какое зрелище очам!» — Эта державинская строка, снова и снова вариируемая им в ряде стихов, может быть распространена почти на всю его поэзию. Почти все в ней сверкает золотом, драгоценными камнями, дорогими пышными тканями — «златом», «сребром», «лазурью», «пурпуром», «бархатом», «багряницей». По его стихам разлиты «огненные реки», рассыпаны горы алмазов, рубинов, изумрудов, «граненых бриллиантов холмы», «бездна разноцветных звезд».

Всю природу рядит он в блеск и сияние. Небеса его — «златобисерны» и «лучезарны», дожди — «златые», струи — «жемчужные», заря «багряным златом покрывает поля, леса и неба свод», «брега блещут», луга переливаются «перлами», воды «сверкают сребром», «облака — рубином». Очень охотно употребляет Державин составные эпитеты типа: «искросребрый», «златозарный», в которых каждая составляющая часть выражает блеск, горение, сверкание. У него встречаются такие строки:

Лазурны тучи краезлаты,

Блистающи рубином сквозь,

Как испещренный флот богатый

Стремится по эфиру вкось.Таков характерный пейзаж Державина, в создании которого участвовала столько же роскошь дворянского быта екатерининского времени, сколько отзвуки военных триумфов эпохи, отсветы победных зарев Кагула, Измаила и Чесмы.

Но наряду с подобной парадной, подчас почти по-дворцовому изукрашенной природой, в стихах Державина появляются и тонко-выписанные, точные и правдивые зарисовки русской природы, предвосхищающие пейзажную живопись Пушкина. Таково, например, описание осени и зимы в оде «Осень во время осады Очакова».

Уже румяна Осень носит

Снопы златые на гумно,

И роскошь винограду просит

Рукою жадной на вино.

Уже стада толпятся птичьи;

Ковыль сребрится по степям;

Шумящи красножелты листьи

Расстлались всюду по тропам.В опушке заяц быстроногий,

Как колпик поседев, лежит;

Ловецки раздаются роги

И выжлят лай и гул грезит...

...............

Борей на Осень хмурит брови

И Зиму с севера зовет.

Идет седая чародейка,

Косматым машет рукавом,

И снег и мраз и иней сыплет

И воды претворяет в льды,

От хладного ее дыханья

Природы взор оцепенел.Наместо радуг испещренных

Висит по небу мгла вокруг,

А на коврах полей зеленых

- 411 -

Лежит рассыпан белый пух.

Пустыни сетуют и долы,

Голодны волки воют в них;

Древа стоят и холмы голы,

И не пасется стад при них.В этих пейзажах, почти непосредственно подводящих нас к осенне-зимним пейзажам «Евгения Онегина», замечательна конкретная точность Державина, тщательное соблюдение им «местного колорита». Так, Белинский, отмечая верность описаний Державина в только что приведенных строфах («по ним вы думаете, что вы в России»), по поводу стихов «И роскошь винограду просит Рукою жадной на вино» добавляет: «Тоже прекрасные стихи, но куда они переносят нас — бог весть!» На самом деле стихи эти вполне соответствуют южно-русской природе; ведь стихотворение описывает осень не под Москвой, а под Очаковым.

7

Поэтическое творчество Державина отличается не только своей живописной яркостью. Поэт-живописец, в ряде своих стихов он становится и поэтом-мыслителем. Давая изумительные зарисовки жизни и быта XVIII в., где все действительно «дышит духом того времени», Державин в своих поэтико-философских созерцаниях умел зачастую подняться над своим временем, ощутить его ограниченность, обреченность. Радостное, чувственно-анакреонтическое восприятие Державиным жизни, его эпикурейски-безоблачное, наивно-материалистическое наслаждение всяческими «негами и прохладами», омрачается почти с самого начала одним призраком, одной роковой мыслью — мыслью о хрупкости, мимолетности, неминуемой проходящести всех этих «нег и прохлад» — мыслью о смерти. Со страшной силой мысль о смерти звучит уже в одном из относительно ранних и наиболее замечательных созданий Державина — стихах «На смерть князя Мещерского»

Едва увидел я сей свет,

Уже зубами Смерть скрежещет,

Как молнией, косою блещет

И дни мои, как злак, сечет.Ничто от роковых кохтей,

Никая тварь не убегает:

Монарх и узник — снедь червей;

Гробницы злость стихий снедает;

Зияет Время славу стерть:

Как в море льются быстры воды,

Так в вечность льются дни и годы;

Глотает царства алчна Смерть.Скользим мы бездны на краю,

В которую стремглав свалимся;

Приемлем с жизнью смерть свою;

На то, чтоб умереть, родимся;

Без жалости все Смерть разит:

И звезды ею сокрушатся,

И солнцы ею потушатся,

И всем мирам она грозит...Мысль о неизбежной, неотвратимой смерти входит трагической нотой в радостно-торжествующие, мажорные хоры державинской поэзии. И это не случайно. Пиршественная пышность, праздничный блеск и

- 412 -

сверкание вельможно-дворянской екатерининской России расцветали, — Державин это остро чувствовал, — в значительной степени «бездны на краю».

Державин был не только современником американской и французской революции, но и пережил лицом к лицу грозное крестьянское движение и восстание Пугачева. На глазах Державина разверзлась та пропасть, которая едва не поглотила весь дворянско-крепостнический строй. «Подобен мир сей колесу. Се спица вверх и вниз вратится», «Здесь к небу вознесен на троне, а там — на плахе Людовик», «Единый час, одно мгновенье удобны царства поразить, одно стихиев дуновенье, гигантов в прах преобратить» — не устает твердить поэт в своих одах. На глазах Державина развертывались пестрые калейдоскопические судьбы многочисленных «возведенцев счастья», — как называл он екатерининских временщиков. Из социального небытия они подымались на предельные выси империи и подчас так же стремительно ниспадали со своих мгновенных высот: «Сегодня — бог, а завтра — прах».