152

Фонвизин

1

Денис Иванович Фонвизин родился 3 апреля 1745 г. Он происходил из старинного дворянского рода. Его предок, барон Петр фон Визин, рыцарь-меченосец, был при Иване IV взят в плен вместе с сыном Денисом, а затем служил русскому царю в качестве русского дворянина. В XVII в. Фонвизины перешли в православие и совершенно обрусели. Отец писателя был помещиком хорошего достатка; сам воспитанный «по старинке» (он родился в 1700 г.) и будучи человеком не очень образованным, хотя и любителем чтения, он и сына своего обучал по-домашнему и по-ветхозаветному. Денис Фонвизин в раннем детстве немало упражнялся в чтении церковных книг и участвовал в качестве чтеца-псаломщика во время домашних богослужений. Иностранным языкам дома его не обучали.

Десяти лет от роду Фонвизин поступил в только что открытую гимназию при Московском университете. В гимназии он вскоре выделился своими способностями и успехами. Он изучал латинский, немецкий, а затем и французский языки и зарекомендовал себя удачными литературными выступлениями. Выступал он на торжественных актах с речами — на русском и немецком языках, а в 1760 г. директор университета возил его в числе лучших учеников в Петербург для представления куратору Шувалову. В Петербурге Фонвизин видел Ломоносова и побывал в театре, который произвел на него неизгладимое впечатление.

В том же 1760 г. Фонвизин, учившийся вместе со своим братом, впоследствии второстепенным поэтом, был «произведен в студенты». В университете он учился два года; тогда же он выступил впервые в печати.

И своими семейными связями, и своими связями по гимназии и университету Фонвизин был подготовлен к вхождению в кружки передовой дворянской интеллигенции. Его отец был человеком петровского закала, чуждым грабительской жадности, охватившей помещиков в середине века. И отец и мать писателя были дворянами «хороших» родов, имевшими право считать себя аристократами, ничем не обязанными трону (мать Фонвизина была из рода Дмитриевых-Мамоновых). Впоследствии сестра Фонвизина вышла замуж за В. А. Аргамакова, один из родственников которого был директором Московского университета, а в доме другого жил и учился юноша Радищев. Фонвизин еще в ранней юности был знаком с некоторыми литераторами из круга Сумарокова и Хераскова. С самими Сумароковым и Херасковым он был довольно близок и в 1760-х годах и позднее. В университете Фонвизин учился с Н. И. Новиковым и со многими участниками кружка Хераскова. Он сам стал членом этого кружка, придавшего его

153

литературным дебютам серьезно-моралистический характер, несмотря на склонность Фонвизина к иронии, несмотря даже на некоторую распущенность, свойственную ему в это время, как и большинству молодежи тех лет.

В 1761 г., шестнадцати лет от роду, Фонвизин выступил в печати в качестве переводчика книги Л. Гольберга «Басни нравоучительные», изданной при университете; к этому же году относится и перевод очерка «Правосудный Юпитер», помещенный в журнале Хераскова «Полезное увеселение». В следующем году он поместил несколько переводов в журнале профессора Рейхеля «Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия». В это время он, видимо, занимался переводами и вообще литературным трудом почти профессионально. Во всяком случае, литературным занятиям он уделял очень много времени. Повидимому тогда же Фонвизин перевел в стихах трагедию Вольтера «Альзира», один из ярких памятников борьбы великого ненавистника фанатизма с «культурой», подавляющей свободу человека. Перевод «стал делать много шума», как вспоминал впоследствии сам Фонвизин. Впрочем, текст перевода обнаруживает, что Фонвизин не только еще не вполне правильно понимал в это время французский язык, но и не совсем овладел свободной стихотворной речью. Очевидно, не художественные достоинства перевода (весьма скромные), а идейное содержание пьесы было причиной вызванного ею «шума». Перевод «Альзиры» не был издан в XVIII в., как и выполненный Фонвизиным тогда же перевод «Превращений» («Метаморфоз») Овидия. С того же 1762 г. начал печататься обширный перевод Фонвизина политико-нравоучительного романа Террасона «Геройская добродетель, или жизнь Сифа, царя Египетского» (4 части, 1762—1768). Это была книга в духе фенелонова «Телемака»; в ней перемешивалось изображение древнего Египта, как его представляли себе в XVIII в., с элементами авантюрного романа и, — более всего, — с поучениями царям и вельможам и с своеобразной утопией — изображением идеального патриархального государства и идеального государя-философа. Нет сомнения в том, что «Сиф» воспринимался во времена Фонвизина как книга политически смелая. Сам Фонвизин так излагает ее содержание в предисловии к своему переводу:

«Сие сочинение, разделенное на десять книг, в рассуждении исправления нравов есть весьма полезно. Египетский Сиф представлен здесь героем, почерпшим мудрость от нравоучения, через которое он, будучи еще в цветущей юности, в состоянии уже был делать другим наставления. Потом, пришед в совершенные лета и находясь по случаю в долговременном плене, употребил сие время в изыскании неизвестных стран, кои освободил от ужасных суеверий. При возвращении своем, побуждаем будучи геройскою добродетелью, избавил знатнейшую республику от неприятелей, приступивших уже к вратам градским. Но пришед в отечество, сделался он благодетелем тех, коих имел причину почитать себе злодеями; наконец, посвятил геройство благополучию общества».

Проза перевода «Сифа» не лучше стихов перевода «Альзиры». Семнадцатилетний Фонвизин упорно работает над своим языком, но еще не нашел ни своего стиля, ни своего понимания языковых проблем. Он ищет ощупью, экспериментирует, но читать его переводы трудно. Несомненный и довольно быстро осуществившийся (года в два) перелом в языке Фонвизина произошел в 1763—1764 гг., когда он стал работать под руководством и под явным влиянием Елагина, признанного в те годы мастера стиля.

Переходный характер имеет перевод повести Бартелеми «Любовь Кариты и Полидора», выполненный Фонвизиным в 1763 г. (или, может быть,

154

еще в 1762 г.). Эта повесть — нечто вроде стилизации в духе александрийских романов и, прежде всего, «Дафниса и Хлои».

В конце 1762 г. Фонвизин уволился из университета и поступил переводчиком в Коллегию иностранных дел. Юноша Фонвизин вполне пришелся ко двору в Коллегии. Его переводы составили ему определенную репутацию, так же, как его остроты, явно вольнодумные и дерзкие. Впоследствии он вспоминал об этом времени: «Острые слова мои носились по Москве, а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и опасным мальчишкою... Меня стали скоро бояться, потом ненавидеть». Вскоре Фонвизин был послан с небольшим дипломатическим поручением в Германию. Затем, в следующем году, он перешел на службу к кабинет-министру И. П. Елагину, заведовавшему театрами. Повидимому, Фонвизин избрал новую службу именно для того, чтобы стоять ближе к театру, уже тогда привлекавшему его творческое внимание.

Вокруг Елагина сгруппировался небольшой, но активный кружок литераторов, главным образом работавших для театра. Этот кружок поставил своей целью создать или, вернее, расширить репертуар русского театра, преимущественно за счет переводов иностранных комедий. При этом сам Елагин и его сотрудники имели в виду создание именно национального репертуара; они явственно испытывали на себе влияние новых идей буржуазного просвещения и оформлявшегося в это время сентиментализма с его интересом к национальной тематике и национальному стилю. Отсюда — доктрина, выдвинутая кружком Елагина и решительно высказанная в печати одним из его членов Лукиным, — о необходимости переделки заимствуемых с Запада пьес, «склонения их на наши нравы», замены чужих имен и обычаев своими, русскими. Отсюда же и тема, излюбленная в кружке: сатира против «чужебесия», против галломании, против забвения национальных традиций. Сам Елагин «склонил на русские нравы» комедию Гольберга «Jean de France» («Француз-русский»), в которой изобличается юноша, побывавший в Париже и вернувшийся на родину галломаном. Борьба с галломанией играет существенную роль в «Бригадире» Фонвизина, написанном, повидимому, в 1766 г. (роли Иванушки и Советницы). Тезис елагинского кружка о «склонении на наши нравы» Фонвизин осуществил в стихотворной драме «Корион» (1764): это — переделка драмы Грессе «Сидней»; Фонвизин дал слуге героя русское имя Андрей да и других действующих лиц назвал так, что они могут сойти за русских (Зиновия, Менандр); он перенес действие пьесы в подмосковную деревню, ввел в нее упоминания русских бытовых явлений. В пьесе сказались и передовые политические настроения Фонвизина. Он вставил в нее отсутствующий в оригинале диалог слуги Андрея с крестьянином, в котором с резкостью говорится о тяготах жизни крестьян, о поборах, о взятках, которые с них дерут, об избиениях их. «Корион» — психологическая драма; ее прообраз «Сидней» был одним из первых сентиментально-психологических произведений французской драматургии. Пьеса Фонвизина — не комедия в смысле Буало или Сумарокова, а именно драма, первая попытка перенести сентиментализм на русскую сцену. В ней повествуется о любовной тоске и вообще о меланхолии некоего дворянина Кориона, ставшего мизантропом и покинувшего свет. Он говорит:

Противен город мне, и двор, и весь сей свет:

Они наполнены премножеством сует.

Я отвращенье к ним жестокое имею;

Доволен буду я судьбиною моею,

Когда останусь здесь в спокойствии весь век

И буду от сует свободный человек.

155

В конце концов Корион принимает яд; но все кончается благополучно; возлюбленная возвращена Кориону, и Андрей объявляет, что он заменил яд водой и что, таким образом, Корион не отравился. Комедийная развязка не устраняет серьезного, даже трагического тона почти всей пьесы.

В высшей степени сентиментальный характер имеет и изданный в 1769 г. перевод Фонвизина повести Арно «Сидней и Силли, или благодеяние и благодарность», а также его перевод поэмы в прозе Битобе «Иосиф», вышедший в том же 1769 г. «Сидней и Силле» — типичная семейная повесть «английского» стиля, впрочем, не лишенная еще и приключенческого характера, но в основном посвященная патетическому изображению высоких добродетелей и лирических состояний. «Иосиф», появившийся на французском языке только в 1767 г. и сразу же снискавший значительный успех во всей Европе, — это лирическое повествование на библейскую тему, чрезвычайно трогательное, уделяющее много места именно поэтической передаче психологических состояний; поэма эта исполнена бесконечного умиления чрезвычайными добродетелями ее героев. В ней силен элемент руссоистической идеализации жизни первобытных пастухов и — в тесной связи с этим — вообще романтической идеализации древних народов. Самый склад поэмы — лирическая ритмическая проза, напоминающая и Геснера и даже Оссиана, имеет специфический сентиментально-романтический характер. Сам Фонвизин в своих мемуарах не без гордости писал, что повесть об Иосифе «послужила мне самому к извлечению слез у людей чувствительных. Ибо я знаю многих, кои, читая Иосифа, мною переведенного, проливали слезы».

Перевод «Иосифа» был выполнен Фонвизиным более совершенно, чем его переводы 1761—1763 гг. На этой новой работе Фонвизина сильно сказалось влияние Елагина. Елагин был пропагандистом «славенщины» в русской речи, торжественно-лирической окраски и ритмической организации прозы. Таким именно языком, притом весьма звучным и ясным при всей орнаментальности и славянизации, переведен «Иосиф». Стиль этого перевода близок также к величественному стилю «Нумы Помпилия» Хераскова и, в свою очередь, без сомнения, повлиял на сентиментально-патетический язык поздних романов Хераскова, например, «Кадма и Гармонии».

Живя в Петербурге, Фонвизин встречался с Сумароковым, бывал усердно в «свете», но, пожалуй, больше всего увлекался общением с вольнодумцами, которых немало появилось в обществе в это время и которые открыто проповедывали свои взгляды, пользуясь относительной свободой мнений первых лет царствования Екатерины II. В это именно время (1763—1766) Фонвизин испытал на себе наиболее значительное влияние философских идей Просвещения, шедших из Франции. К восприятию их он был вполне подготовлен в Московском университете и в кружке Хераскова, в те годы разделявшего деистические взгляды умеренных просветителей. В своих мемуарах Фонвизин писал: «В то же самое время вступил я в тесную дружбу с одним князем, молодым писателем [Ф. А. Козловским], и вошел в общество, о коем я доныне без ужаса вспомнить не могу. Ибо лучшее препровождение времени состояло в богохулии и кощунстве. В первом не принимал я никакого участия и содрогался, слыша ругательство безбожников; а в кощунстве играл я и сам не последнюю роль, ибо всего легче шутить над святыней и обращать в смех то, что должно быть почтено».

Это было написано в конце жизни Фонвизина, когда он под влиянием тяжкой болезни впал в истерическую религиозность. Поэтому Фонвизин

156

излагает события не совсем точно. Козловский, поэт, ученик Сумарокова и приятель Хераскова, был близок со всем кругом, воспитавшим Фонвизина. Сам Фонвизин не только острил, но весьма серьезно сомневался в бытии бога. Далее Фонвизин старается доказать, что он отказался от философского вольномыслия уже в 1766 г. Действительно, в это время он сделал попытку пересмотреть свое отношение к вопросам религии и отказаться от «крайностей» материализма и атеизма. Однако он не вернулся к церковности, остановившись, повидимому, на философском деизме, удовлетворявшем большинство передовых людей XVIII в. России, как он удовлетворял и на Западе таких мыслителей, как Монтескье, а позднее даже Мабли. В 1766 г. Фонвизин в чрезвычайно остроумном письме к сестре весело и совершенно неприкрыто издевался над церковными обрядами, над всяческой церковной мистикой, и все это по поводу наступавшей пасхи.

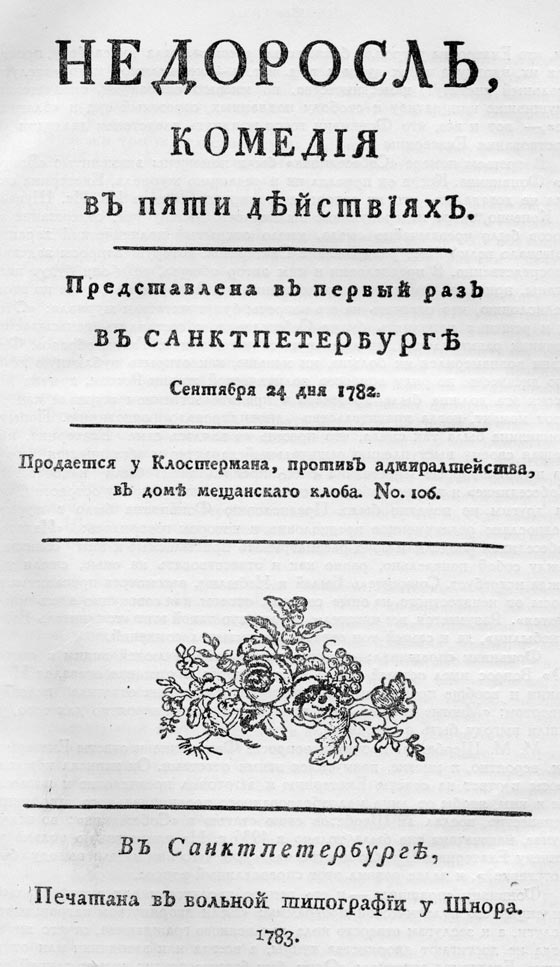

В «Бригадире», написанном тоже в 1766 г., в роли Советника Фонвизин дал злую и очень смелую по тем временам сатиру на церковность. Антицерковный характер имеет и сатира на «кутейников» в «Недоросле» (роль Кутейкина), еще в 1780—1783 гг. Первый же набросок «Недоросля», относящийся, примерно, к 1763—1764 гг., густо насыщен сатирой не только на старозаветную церковную обрядность, но и вообще на религиозность, для Фонвизина этого времени неразрывно связанную с дикостью, невежеством отсталых провинциальных помещиков. Для современников Фонвизин остался безбожником навсегда. Дворянский сатирик Д. П. Горчаков неодобрительно писал о том, что Фонвизин шутил «священным писанием», очевидно, имея в виду именно «Бригадира» и «Недоросля». Да и сам Фонвизин напечатал в 1769 г. свое антирелигиозное стихотворение «Послание к слугам». Однако в том же «Бригадире» есть и ноты борьбы против активного материализма. Взгляды французских материалистов на взаимоотношения детей и родителей, мысль о том, что дети ничем не обязаны родителям и что родители не должны иметь власти над детьми, Фонвизин заставил идиотским образом излагать своего Иванушку. Между тем эта мысль не прошла мимо русских вольнодумцев. Излагая эту мысль в Комиссии 1767—1768 гг., Я. П. Козельский требовал соответственного изменения законодательства. Эту же мысль страстно защищал Федор Козельский в стихотворении «Размышление о любви отечества». Ее же отстаивал Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву», в главе «Крестцы». А все же Фонвизин и в 1760-х, и в 1770-х годах, и даже позднее сам оставался вольнодумцем.

Тем менее мог и хотел Фонвизин отказаться от своего политического вольномыслия. Политические взгляды и искания Фонвизина в 1760-е годы, несомненно, шли по линии разработки передового мировоззрения его времени. В 1766 г. был напечатан его перевод книги «Торгующее дворянство, противуположенное дворянству военному, или два рассуждения о том, служит ли то к благополучию государства, чтобы дворянство вступало в купечество. С прибавлением особливого о том же рассуждения г. Юстия». История этой книги такова. В 1754 г. маркиз де Лассе выступил в парижском журнале со статьей, в которой, признавая торговлю делом необходимым, а купечество — классом весьма важным, протестовал в то же время против разрешения дворянам торговать. Его взгляды совпадали со взглядами Монтескье, изложенными в «О духе законов». В 1756 г. аббатКуайе выпустил книгу о торгующем дворянстве, направленную против статьи де Лассе; он доказывал пользу для государства и для самого дворянства от вовлечения дворян в капиталистические операции. В том же году

157

появился ответ аббату Куайе, анонимная книжка «Военное дворяство, или французский патриот». Затем немецкий юрист и государствовед Юсти, весьма популярный в России в 1760-х — 1770-х годах, перевел статью де Лассе и книжку Куайе на немецкий язык и прибавил к ним свои замечания, в которых поддерживал точку зрения Куайе. Книгу Юсти и начал переводить Фонвизин, но издал только первую часть ее, трактат Куайе и предисловие Юсти. Почему издание не завершилось и был ли выполнен перевод второй части книги, неизвестно. Остается неясной и позиция самого Фонвизина в данном споре, поскольку он ограничивался ролью переводчика и собирался представить читателю обе точки зрения. Во всяком случае, перевод «Торгующего дворянства» показывает, что Фонвизина интересовали уже в середине 1760-х годов конкретные вопросы социально-политической жизни. Книга же Куайе не могла не привлечь его внимания и не вызвать его сочувствия резкой критикой дворянства, его нравов, понятий, жизни, — критикой, вполне относившейся и к русскому «сословию благородных». Книга эта — гимн буржуазии, прославление грядущего капитализма. Куайе хочет, чтобы буржуазия ликвидировала дворянские предрассудки; дворянство потеряло силу, оно нищает. К временам феодальной власти дворянства Куайе относится отрицательно.

Около 1763—1766 гг. началось оригинальное творчество Фонвизина, одновременно и в области поэзии и в области драматургии. В дошедших до нас произведениях этой поры явственно видны идеологические установки вольномыслия молодого Фонвизина.

Фонвизин писал стихи только в молодости. Но он написал их больше, чем до нас дошло. А дошло до нас полностью всего два стихотворения и еще два в отрывках («Послание к Ямщикову» и сатира «К уму моему»), если не считать незначительной эпиграммы и приписываемого Фонвизину отрывка послания к Княжнину. Но и эти два полностью сохранившихся и напечатанных при жизни Фонвизина стихотворения дают ясное представление о его поэтическом творчестве. Фонвизин-поэт был исключительно сатириком, и сатира его имела достаточно острое направление. Его стихотворения ходили по рукам и имели успех; их хорошо знали в обеих столицах.

Первое из дошедших до нас стихотворений Фонвизина — это басня-сатира «Лисица-казнодей» (казнодей значит проповедник). Это ядовитое и остроумное разоблачение официальных похвал монархам в торжественных речах, одах и т. п. С необычайной смелостью Фонвизин нападает здесь на русских деспотов. В басне рассказывается следующее: царь-лев умер. Лисица-казнодей произносит на его похоронах панегирик его добродетелям и прекрасному его правлению. Это — злая пародия на настоящие панегирики царям. Далее идет убийственная характеристика тиранической деятельности царя.

«О, лесть подлейшая», — шепнул Собаке Крот,

Я знал Льва коротко: он был пресущий скот.

И зол, и бестолков, и силой вышней власти

Он только насыщал свои тирански страсти...»

Так как эта басня написана около 1762—1763 гг., т. е. вскоре после смерти императрицы Елисаветы Петровны, то вполне возможно, что она имеет конкретного адресата. Если это так, ее сатирическая сила еще увеличивается. Во всяком случае, Фонвизин выступает в своей басне как ненавистник российской деспотии, российских политических порядков вообще и в то же время как ненавистник духовенства, елейно прославлявшего все то, что возмущало Фонвизина. Следует отметить, что Фонвизин почти до конца

158

своей жизни не изменил взглядам, выраженным в «Лисице-казнодее»; в 1787 г. он сам отдал басню для напечатания в журнале учеников благородного пансиона при Московском университете «Распускающийся цветок». «Лисица-казнодей» — стихотворение, по своему стилю близкое к сумароковской манере; Фонвизин, подобно Сумарокову, пишет совершенно свободным разговорным языком, не боится резкости выражений, называет вещи своими именами. Но есть и отличия от сумароковских басен. Во-первых, Фонвизин сохраняет александрийский стих, замененный уже у Сумарокова разностопным ямбом; во-вторых, он почти не дает речи от лица автора, тогда как у Сумарокова автор, длинно разговаривающий с читателем, выступает в баснях на первый план. Фонвизин и в своей басне — драматург. Он дает диалог, заполняющий почти всю басню. Наконец, басня Фонвизина почти совсем или даже совсем лишена сюжета и поэтому приближается к сатире. Эта особенность останется свойственной в дальнейшем почти всем прозаическим произведениям Фонвизина.

Все указанные черты своеобразия построения «Лисицы-казнодея» сохранены и во втором его стихотворении, диалоге-сатире, без всякого основания названном «Посланием к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке»; никакого послания здесь нет, а есть передача беседы автора с тремя слугами. Блестящее остроумие Фонвизина, проявившееся в «Лисице-казнодее», а потом расцветшее в его комедиях и в его сатирической прозе, свойственное Фонвизину владение меткими формулами и всеми богатствами живой русской речи торжествуют в «Послании» подлинную победу. Белинский сказал что оно «переживет вес толстые поэмы того времени».

В «Послании к слугам» Фонвизин выступает против основ церковного учения и против всяческих защитников религии, говоривших о божественной цели мироустройства; Фонвизин заявляет, что он не знает, на что создан свет, и что создан он, — во всяком случае, в части человеческого общества, — отвратительно, а вовсе не так мудро, как уверяли защитники религии и церкви.

Вот как рассуждает в фонвизинском послании кучер Ванька, с которым, очевидно, солидарен автор:

Попы стараются обманывать народ,

Слуги — дворецкого, дворецкие — господ.

Друг друга господа, а знатные бояря

Нередко обмануть хотят и государя;

И всякий, чтоб набить потуже свой карман,

За благо рассудил приняться за обман.

До денег лакомы посадские дворяне,

Судьи, подьячие, солдаты и крестьяне.

Смиренны пастыри душ наших и сердец

Изволят собирать оброк с своих овец.

Овечки женятся, плодятся, умирают,

А пастыри притом карманы набивают,

За деньги чистые прощают всякий грех,

За деньги множество в раю сулят утех.

Но если говорить на свете правду можно,

То мнение мое скажу я вам не ложно:

За деньги самого всевышнего творца

Готовы обмануть и пастырь, и овца.

Что дурен здешний свет, то всякий понимает.

Да для чего он есть, того никто не знает.

«Послание к слугам» было написано около 1765—1766 гг. (напечатано впервые в 1769 г. и затем много раз переиздавалось). Еще раньше, около 1764 г., Фонвизин, как указано выше, начал писать комедию «Недоросль».

159

но не окончил ее. Это была пьеса о провинциальных дворянах, совершенно диких и невежественных, но весьма усердных по части церковных обрядов. Они очень плохо воспитывают своего сына Иванушку, вырастающего негодяем. Им противопоставлен культурный дворянин, давший образцовое образование своему сыну. Комедия должна была получиться довольно живая и забавная; язык ее — острый и реальный фонвизинский язык; но идейная глубина ее далеко отстоит от будущей знаменитой пьесы Фонвизина, носящей то же название.

В 1766 г. был написан «Бригадир». Фонвизин, обладавший, кроме литературного, еще и дарованием чтеца-актера, читал комедию при дворе и в гостиных знатных вельмож. Комедия имела большой успех. Никита Иванович Панин уловил в ней нотки, показавшие ему, что молодой автор ее — человек близких ему взглядов. Он познакомился с Фонвизиным, обласкал его, и «сердце мое с сей минуты к нему привержено стало», — вспоминал впоследствии Фонвизин.

Действительно в «Бригадире» уже довольно явственно заметно стремление молодого автора критиковать если не основы, то типические проявления всего строя жизни помещичьего класса, той «низовой массы» его, наиболее некультурной, отсталой и реакционной, которая поддерживала крепостническую политику самодержавия. Именно дикость нравов, тупоумие, развращенность, политическое неразумие дворянства были объектом остроумного изображения и разоблачения в «Бригадире». При этом Фонвизин видит опасность увлечения дворянства всем западным, наносной внешней «европеизации» быта, — и он нападает на галломанию, на презрение молодых дворян к здоровым началам отечественной культуры, к родному языку. Комедия Фонвизина проповедует идею национальной самобытности культуры и идею гражданского самосознания и подлинного просвещения. Само собой разумеется, что просветительская установка комедии была в то же время установкой политической; она требовала изменения форм жизни во имя идеала гражданственности и высокой моральной культуры. В то же время Фонвизин опирается в «Бригадире» на определенную социальную программу, пусть не развернутую, но достаточно ощутимую. Он против пролезания к власти подьячих, бюрократов. Советник — наиболее темная фигура во всей галлерее отрицательных образов комедии. Он не дворянин, с точки зрения Фонвизина. С другой стороны, сам Бригадир — бравый воин — не лишен симпатичных автору черт; он наделен умом, он подкупает своеобразным прямодушием. В отношении к Бригадиру Фонвизин применяет критику, отчасти дружескую; в отношении к Советнику он беспощаден, и это потому, конечно, что Бригадир — офицер: он делает, хоть и плохо, но настоящее дело, а Советник — бюрократ, взяточник, враг государственного блага, с точки зрения Фонвизина.

2

В 1769 году Фонвизин окончательно разошелся с окружением Елагина, да и с ним самим, и охладел к своей работе в придворном ведомстве. Его политические интересы и мысли влекли его в штаб дворянского либерализма, группировавшийся вокруг Н. И. Панина. Он перешел на службу в иностранную коллегию, руководимую Паниным, и быстро выдвинулся здесь. Вскоре он стал главным помощником своего начальника, занял ответственный пост секретаря коллегии (нечто вроде товарища министра иностранных дел), а затем и другом Панина. В годы напряженной работы в коллегии, поглощавшей целиком и время и силы Фонвизина, созрело

160

окончательно его политическое мировоззрение. Он стал одним из руководящих деятелей либеральной оппозиции 1770-х годов, причем в этой среде он занимал наиболее решительную позицию, видимо, отличавшуюся и от взглядов самого Панина; Фонвизин стремился к преодолению дворянских, помещичьих традиций, тяготевших над Паниным и его окружением; он двигался от этих традиций в сторону буржуазного демократизма и радикализма, хотя и он не смог порвать с дворянскими привычками мысли. Впрочем, перед лицом общего врага, крепостнической реакции и самодержавия, Фонвизин и Панин были союзниками, и их ближайшие стремления во многом совпадали.

Фонвизин сблизился и с друзьями Панина и с его братом, генералом Петром Ивановичем. Никита Панин очень дорожил Фонвизиным и как талантливым писателем, помогавшим оппозиции своим сатирическим пером, и как энергичным и усердным помощником в дипломатической работе. Получив от правительства в 1773 г. большие поместья, Панин подарил Фонвизину имение с тысячью с лишним душ. В среде русских дипломатов Фонвизин также пользовался значительным влиянием; к его помощи и поддержке они прибегали нередко в затруднительных случаях.

Именно в 1770-е годы дворянский либерализм вступает в активную борьбу с правительством, все более отчетливо становившимся на путь реакции, особенно после Пугачевского восстания и перехода власти в руки Потемкина. И Фонвизин все более резко выступает против правительственной политики. Он нее еще не может порвать с представлением о том, что наследственному днорянстиу, по его мнению долженствующему быть носителем культуры, чести, государственного разума, следует «возглавлять нацию», руководить страной. Но сравнение его идеала с реальным обликом помещичьего класса, дикого, жадного, жестокого и эгоистического, толкало Фонвизина к отрицанию тех форм помещичьего господства, которые он наблюдал вокруг себя. И он протестовал, как против рабства крестьян, так и против бесправия вообще, насаждавшегося полицейской системой самодержавия. Между тем Фонвизин остро ощущал глубокие сдвиги в общественном бытии и в общественном сознании. Буржуазная революция нависла над Европой. В России крестьянское восстание наполнило ужасом помещичье общество. Утопия, имевшая феодальную оболочку, была для Фонвизина спасительным миражем. Он хотел ее противопоставить напору враждебных сил, и сам не замечал того, что его утопия строилась не столько на основе знания фактов прошлого (это прошлое вовсе и не было похоже на мечту Фонвизина), сколько на основе идей будущего, идей, властно требовавших права на осуществление, идей просветительских, новых, передовых. Это выразилось и в том, что в публицистике Фонвизина, как и в его художественном творчестве, понятие о дворянине все более теряло узкосословный и даже узкоклассовый характер, превращаясь в понятие лучших людей отечества. Отсюда оставался один шаг до признания дворянских привилегий недействительными. Фонвизин не сделал этого шага, но он подготовил его. Он попытался создать компромисс между помещичьими правами и «естественным правом» просветителей, готовивших французскую революцию. Компромисс не мог удаться. Надо было или отказаться от идеи народного блага, или же понять ее так, по крайней мере, как ее поняли декабристы. Фонвизин не мог сделать ни того, ни другого.

Подобно Сумарокову, подобно большинству передовых политических мыслителей его времени, Фонвизин опирается в своих взглядах на учения французских просветителей. В основе его концепции идеального государства лежат взгляды Монтескье. Но если Монтескье, рисуя различные типы

161

государственного устройства, готов предпочесть буржуазную демократию, с ее движущим принципом — добродетелью, аристократической ограниченной монархии, движущая пружина которой, по Монтескье, честь, — Фонвизин пытается примирить оба принципа. Он считает, что возможен, и в частности для России возможен, средний тип государства — ограниченная твердыми законами монархия, допускающая развитие буржуазной демократии и в то же время сохраняющая преобладание дворянства; при этом он считает, что в таком идеальном, по его мнению, государстве принципом действий человека и гражданина должны быть и добродетель и честь, т. е. он стремится к утопии, объединяющей признаки гражданской свободы с привилегиями, долженствующими быть гарантией от деспотических поползновений центральной власти.

Без сомнения, Фонвизин не пошел далее парламентских чаяний умеренных просветителей; революционно-демократическое мировоззрение Руссо или Мабли в своих конечных выводах ему чуждо. Но он взял кое-что и от Руссо.

Близка Фонвизину эклектическая система Юсти. Эта система изложена в книге Юсти «Существенное изображение естества народных обществ и всякого рода законов», в русском переводе Авр. Волкова вышедшей в свет в 1770 г. Юсти во многом следует за Монтескье, но в некоторых существенных пунктах вступает с ним в спор. Он старается при этом примирить Монтескье с Руссо. Совсем по Руссо (по «Общественному договору») Юсти говорит, что источником всякой власти является только народ. По Руссо он доказывает, что люди не могут сами «подвергнуть себя строжайшему правлению», т. е. угнетению. «Люди были бы наибезумнейшие, когда бы добровольно и с намерением променяли неоцененное свое благо, то есть вольность, на рабство». Его тезис таков: «Люди не могли никогда иметь воли покориться необузданной власти другого»; это — тезис Руссо.

«Каждый правитель и правительство, принуждающие подданных своих по одному своему своенравному хотению, делают таким образом истинное мучительство, ибо присвояют себе власть, им никогда не вверяемую, и прямо идущую против воли и намерения, сопрягающих людей в гражданских учреждениях».

Из этих положений Руссо сделал последовательный вывод: он доказал этим право народа на революцию. И вот тут-то Юсти и отступил от Руссо, отказался от его вывода. Этот пункт чрезвычайно важен, — и он явно соответствует позиции Фонвизина. Юсти пишет:

«Когда же, наконец, народ находится в крайнем страхе порабощения от наружных неприятелей, коим противиться невозможно, или от худых поступков правительства, то в таком случае естественным образом основательная власть народа возобновляется. Ибо когда народ увидит, что средство и образ, для употребления соединенных оного сил предустановленные, намерению нимало не способствуют, и государство уже к падению наклоняется, то в таком случае будет несогласно с пользою общества, ежели оно в медленности и малодушии станет ожидать своей погибели, но вместо того долженствует народ сам рассмотреть тогда собственные свои надобности и делать полезные заключения. Всякая власть от другого учреждения по естеству вещи тогда престает, и возвращается к своему началу, как скоро явно окажется, что сия установленная власть намерению своему нимало поспешествовать не может, или не поспешествует...

Между тем можно весьма погрешить, когда кто из сего заключить похочет, что основательная власть народа вознесена над деятельною верховною

162

властию, и потому право имеет присвоить себе в довольно важных случаях судительное познание и верх над последнею. Такое погрешительное учинили англичане заключение из основательныя сея власти и величества народа, как они в прежнем веке короля своего Карла I пред суд позвали, осудили и действительно казнили; однако тем незагладимое пятно в истории сделали. Погрешность наиглавнейше состоит в том, когда себе вообразим, что народ по силе основательныя своея власти деятельную власть законным или повелительным образом кому-нибудь поручает так, как господин своему подданному что-нибудь исполнить приказывает».

Именно таким компромиссом объясняется и политическая позиция Фонвизина. Он не хочет революции, боится народного восстания, считает нужным сделать все, чтобы предотвратить его. Но в то же время он считает, что «худые поступки правительства» лишают его права на поддержку и что необходимо вмешательство подданных в дела государства. Отсюда — заговорщический характер их действий, не переходящий, в революционный.

Юсти — лютый враг тирании; он требует ограничения монархии. Он старается доказать монархам, что «честь и чин государя не происходят от неограниченныя власти». Он требует, чтобы гарантией свободы в монархии (т. е. ограниченной монархии) были выборные от народа «поверенные».

Говоря о формах государственного правления, Юсти вступает в полемику с Монтескье, установившим три такие формы: деспотию, монархию и республику. Юсти утверждает, что деспотии как особой формы государства не существует, так как деспотия — не государство, а преступление. «Вообще насильственное начальство [так переведено здесь слово — деспотия] невозможно признавать особливым правления образом, оно ничто иное есть, как злоупотребление власти единоначалия [т. е. монархии], или такое единоначалие, которое не имеет предметом намерения государства и, следовательно, мучительски правительствует... Злоупотребление же не есть и быть не может особым родом правления».

В сущности так же смотрел на дело Фонвизин, если он озаглавил так называемое «Завещание Панина», сочинение о пагубности именно деспотии в России, так: «Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой форме государственного правления и от того о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей».

Далее Юсти возражает Монтескье, считавшему, что наследственное дворянство есть неотъемлемый атрибут монархии и что оно гарантирует ее от перерождения в деспотию.

«Исключая одну Турцию, все деспотические государства имеют наследственное и знатное благородство, как-то: Япония, Индия, Сиам, Цейлон и прочие. Но нигде благородство деспотству препятствовать не могло. Что ему делать, когда оно утеснено, и когда правитель всю возможную власть себе присвоил? Сыскивается всегда довольно таких людей, которые для корысти своей бывают орудиями к порабощению других».

Очевидно, что такое же положение было и в России. Фонвизин (и Панин) признавал, — например в «Завещании Панина», — что «благородство» в России утеснено деспотией, что оно само по себе оказалось бессильным предотвратить насилие деспотии. Следовательно, и в этом существенном пункте Фонвизин согласен с Юсти.

Юсти ненавидит деспотию не менее Монтескье. При этом его яркие и гневные тирады против деспотии очень близки и по содержанию, и по тону, и по стилистической манере к фонвизинским. Характерно, что и Юсти и Фонвизин особо выделяют и подчеркивают вопрос о фаворитизме, о

163

недостойных любимцах деспота, роль которых им представляется исключительно пагубной.

В то же время Фонвизин очень многими мыслями обязан и Монтескье. В центре его политической концепции, — как и у Монтескье, и у Юсти, — стоит ненависть к деспотии, к неограниченному «беззаконному» самодержавию. Деспотия для Фонвизина — это правительство Екатерины II, правительство Потемкина. «Царь, коего самовластие ничем не ограничено», — первый враг Фонвизина. Конституция, «фундаментальные законы» (по Монтескье) — первое его требование. Неприкосновенность «фундаментальных законов», ограничивающих деспотию, должна гарантироваться свободой граждан, и, прежде всего, — свободой дворянства. Само по себе дворянство должно руководиться не узко классовым эгоизмом, а честью и добродетелью, должно быть культурным, идеальным сословием лучших граждан страны, по образцу Правдина и Стародума.

«Фундаментальные законы», ограничивающие монархию, должны, с другой стороны, определять границы власти дворян над крестьянами, и гарантией неприкосновенности крестьянских прав является монарх, правительство. Такова утопия Фонвизина: в стране нет рабов, нет и деспота; люди не принадлежат людям, а все являются слугами государства; крестьяне кормят все государство и в том числе дворян; дело дворян руководить крестьянами и всей страной. Власть царя и свобода дворянства уравновешиваются. Это была попытка применить государственное учение просветителей к крепостнической стране, попытка безнадежная. Но крушение этой попытки выявило в ней то, что было в ней существенного — борьбу с рабством, борьбу с деспотией. Пусть это была война во имя мечты. Мечта рассеялась, война с самодержавием, с рабовладением осталась.

Конкретная, практическая социальная программа Фонвизина явствует из его записки «Краткое изъяснение о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина». Первая часть этой записки представляет перевод, а вторая — почти целиком оригинальное сочинение Фонвизина. Записка не была напечатана в XVIII в., да и не предназначалась, вероятно, для печати. Анонимный текст ее сохранился в архиве Воронцовых среди бумаг Н. И. Панина. Авторство Фонвизина бесспорно устанавливается на основании недвусмысленного указания П. А. Вяземского, человека и исследователя весьма осведомленного, и ясных языковых признаков (напечатана записка анонимно в «Архиве кн. Воронцова», т. XXVI, 1882; потом не переиздавалась). Первая часть записки — панегирик французскому дворянству, его усердной службе отечеству, его свободе, — панегирик, сам по себе мало содержательный. Для Фонвизина он мог представлять интерес как противопоставление свободы, гордости, чести французских дворян низкопоклонству и угнетению русских.

Вторая часть записки названа «Рассуждение о третьем чине». Здесь дана апология буржуазии. Правда, автор считает, что глава государства — дворянство; о третьем чине он говорит двойственно: «он — душа общества; он политическому корпусу есть то, что желудок человеческому».

Уделяя третьему сословию подчиненное место, ниже дворянства, автор все же всячески прославляет его.

«Народ земледельчеством своим производит плоды, различных сортов товары, первые материи богатства. Но третий чин, составляя одно с народом, от коего происходит сам и который оного привлекает, старается о мануфактурах, устанавливает промены вещей, оценивает товары, учреждает

164

оных расходы. Словом, он делает комерции и производит счастие благородных».

«Есть некоторые из благородных, кои успели в науках, имевших от них покровительство; но третий сей чин есть убежище наук и освященное место человеческого познания. Нет такого рода заслуг и добродетели, которых бы не производил третий чин. Кольберт, Вобан, Розе, Корнейль, Расин, Мольер были все от третьего чина. Он произвел великих ораторов, великих стихотворцев и великих министров. Медики, хирургики, физики, натуралисты, живописцы, рещики, гравировальщики, золотарики, словом, все художники во всех родах имеют свое происхождение от третьего чина. Во внутренности оного произошли те славные банкиры, те великие купцы, кои повелевают торгом во всем свете и кои бывают помощию великих государств. Благородные имеют без сомнения похвальные качества, но иногда не достает им случая производить оные в действо. Напротив того, третий чин упражняется ежедневно в благоразумии, честности, изобильном вспомоществовании, точности, постоянстве, терпении и правосудии».

«Всякая держава, в коей не находится третьего чина, есть несовершенна, сколь бы она ни сильна была: сие весьма ясно видеть можно... Третий чин есть училище великих людей, в нем воспитываются добрые подданные во всех родах, коих государь находит при случае со всеми их способностями».

Далее Фонвизин переходит к положению и России. Он считает необходимым и нетрудным делом создание третьего сословия и в России. Источником его должен быть народ, крестьянство. «Надлежит только продавать освобождение всем знатным купцам и славным художникам» из крепостных. Надо создать цеха, и «каждый цех должен купить освобождение всем своим членам». Фонвизин считает необходимым допустить детей крепостных в учебные заведения и, в частности, в университет (вспомним это же требование Ломоносова).

«Равным образом все те, кои, упражняясь с успехом в науках, обучатся в университете вышним наукам, как то юриспруденции, философии, математике, медицине, хирургии, аптекарству и протчим полезным знаниям, должны иметь освобождение, по атестатам, кои они получать будут. Когда всякой в состоянии будет упражняться в том, к чему имеет дарование, составят все нечувствительно корпус третьего чина с протчими освобожденными, о коих выше упомянуто. Равным образом должно быть сему и в рассуждении художеств. Все те, кои в оных успеют, должны иметь освобождение. Что может возбудить более к добрым делам, как надежда почти уже известная получить вольность свою и найтить свое счастие?»

Фонвизин требует далее мероприятий для улучшения методов земледелия и развития вольнонаемного труда. Он заключает: «Словом, в России надлежит быть: 1) дворянству совсем вольному, 2) третьему чину совершенно освобожденному и 3) народу, упражняющемуся в земледельстве, хотя не совсем свободному, но по крайней мере имеющему надежду быть вольным, когда будут они такими земледельцами или такими художниками (т. е. ремесленниками), чтоб со временем могли привести в совершенство деревни или манифактуры господ своих».

Следовательно, Фонвизин требует ограничения крепостничества, предоставления права освобождения от него как по образованию, так и по купеческой и ремесленной деятельности; он считает необходимым предоставить крестьянству широкие права на получение высшего образования (оно было закрыто в XVIII в. для крестьян законом) и на занятие любой

165

деятельностью. Фонвизин придает огромное значение росту и свободе буржуазии, мелкой буржуазии и интеллигенции, вышедшей из народа (в сумме это и есть «третий чин»), хотя над всем возносит дворянство.

Вся эта программа имеет буржуазно-освободительный характер. Фонвизин хочет избегнуть революции постепенной социальной реформой; но самый характер реформы, предлагаемой им, направлен на реорганизацию социальной системы в том ее виде, который существовал в России.

В начале 1780-х годов политическая борьба правительства крепостников против дворянских либералов подходила к концу; Потемкин расправлялся круто и решительно с крамолой внутри помещичьего класса. В это именно время и литературно-общественная борьба Фонвизина с реакцией достигла своей высшей точки. В 1782 г. Н. И. Панин был лишен возможности действовать: он был уволен в отставку. Его разбил паралич, и в следующем году он умер. Перед его смертью Фонвизин написал один из самых ярких документов русской публицистики XVIII столетия, — политическое завещание Панина, как бы манифест всей его политической группы, содержащий суровый обвинительный акт против самодержавия Екатерины и Потемкина. Завещание это называлось так: «Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой форме государственного правления и от того о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей». Рассуждение предназначалось для будущего императора Павла Петровича, воспитанника Панина; оно должно было быть вручено ему лишь после вступления его на престол и быть руководством для него при проведении им реформ, предполагавшихся необходимыми.

Завещание Панина было целиком написано Фонвизиным, лишь «по мыслям» его друга и начальника, мыслям, без сомнения, разделявшимся Фонвизиным, хотя быть может и не исчерпывавшим основных положений его политического мировоззрения.

Завещание Панина написано вовсе не тем разговорным, домашним языком, который обработан с таким блестящим искусством, например, в письмах Фонвизина. В согласии с ответственным политическим заданием этого произведения, оно написано высоким языком, патетическим стилем, но в то же время оно чуждо школьной риторики елагинского стиля, повлиявшего на фонвизинский перевод «Иосифа» и в полной мере использованного Фонвизиным в его «Слове на выздоровление Павла Петровича» (1771). Язык «Завещания Панина» — ясный и в основном чистый русский язык. Стиль завещания — это совершенно новый ораторский стиль, страстный, использующий контрасты, периоды, остроумные и блестящие формулы и сентенции, стиль парламентского красноречия. Зарождался этот стиль когда-то у Феофана Прокоповича; затем он разрабатывался ораторами Комиссии 1767—1768 гг. Но только Фонвизин придал ему подлинное совершенство, сблизив его с принципами красноречия французских публицистов-просветителей. В сущности стиль «Завещания Панина» приближается к будущей манере ораторов французского Национального собрания и журналистов 1789—1793 гг.

«Завещание Панина» — это и памфлет и программа одновременно.

Прежде всего Панин и Фонвизин требуют ограничения самодержавия твердыми законами, обязательными для самого монарха и гарантированными гражданскими правами.

«Без непременных государственных законов не прочно ни состояние государства, ни состояние государя... Где же произвол одного есть закон верховный, там прочная связь и существовать не может, тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан. Тут подданные порабощены

166

государю, а государь обыкновенно своему недостойному любимцу...» «Тут алчное корыстолюбие довершает общее развращение; головы занимаются одним промышлением средств к обогащению. Кто может — грабит, кто не может — крадет».

С величайшим негодованием обрушиваются Фонвизин и Панин на фаворитизм, — высшее, по их мнению, выражение разгула самодержавной власти, гнуснейшее порождение деспотии. Все зло самодержавного произвола воплотилось для них в облике некоронованного тирана Потемкина. О нем именно в «Завещании» сказаны беспощадные слова:

«Но если провидение в лютейшем своем гневе к человеческому роду попускает душою государя овладеть чудовищу, который все свое любочастие полагает в том, чтоб государство неминуемо было жертвой насильств и игралищем прихотей его; если все уродливые движения души влекут его первенствовать только богатством, титлом и силою вредить; если взор его, осанка, речь ничего другого не знаменуют, как: боготворите меня, я могу вас погубить; если беспредельная его власть над душою государя препровождается в его душе бесчисленными пороками; если он горд, нагл, коварен, алчен к обогащению, сластолюбец, бесстыдник, ленивец, — тогда нравственная язва становится всеобщею, все сии пороки разливаются и заражают двор, город и наконец государство».

Панин и Фонвизин подвергают жестокой критике государственный строй царской и помещичьей России, отсталой крестьянской страны. Они выступают против полицейского гнета, подавляющего общественную инициативу; они протестуют против бесправия и угнетения.

Положение России пол властью неограниченного самодержавия Фонвизин рисует так:

«Теперь прсдстаинм себе государство, объемлющее пространство, какового ни одно на всем известном земном шаре не объемлет, и которого по мере его обширности нет в свете малолюднее; государство, раздробленное слишком на тридцать больших областей и состоящее, можно сказать, из двух только городов, из коих в одном живут люди большею частию по нужде [т. е. в Петербурге], в другом большею частию по прихоти [т. е. в Москве] ... государство, которое силою и славою своею обращает на себя внимание целого света и которое мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся и никем не предводимый, может привести, так сказать, в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели [здесь имеется в виду восстание Пугачева]; государство, дающее чужим землям царей и которого собственный престол зависит от сотворения кабаков для зверской толпы буян, охраняющих безопасность царския особы; государство, где есть все политические людей состояния, но где ни которое не имеет никаких преимуществ, и одно от другого пустым только именем различается;... государство, где люди составляют собственность людей, где человек одного состояния имеет право быть вместе истцом и судьею над человеком другого состояния, где каждый, следственно, может быть завсегда или тиран, или жертва; государство, в котором почтеннейшее из всех состояний, долженствующее оборотом отечества купно с государем корпусом своим представлять нацию, руководствуемое одною честию, дворянство уже именем только существует и продается всякому подлецу, ограбившему отечество; где знатность, сия единственная цель благородныя души, сие достойное возмездие заслуг, от рода в род оказываемых отечеству, затмевается фавером, поглотившим всю пищу истинного любочестия, — государство не деспотическое: ибо нация никогда не отдавала себя государю в самовольное его управление

167

и всегда имела трибуналы гражданские и уголовные, обязанные защищать невинность и наказывать преступления; не монархическое: ибо нет в нем фундаментальных законов; не аристократия: ибо верховное в нем правление есть бездушная машина, движимая произволом государя; на демократию же и походить не может земля, где народ, пресмыкался во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства».

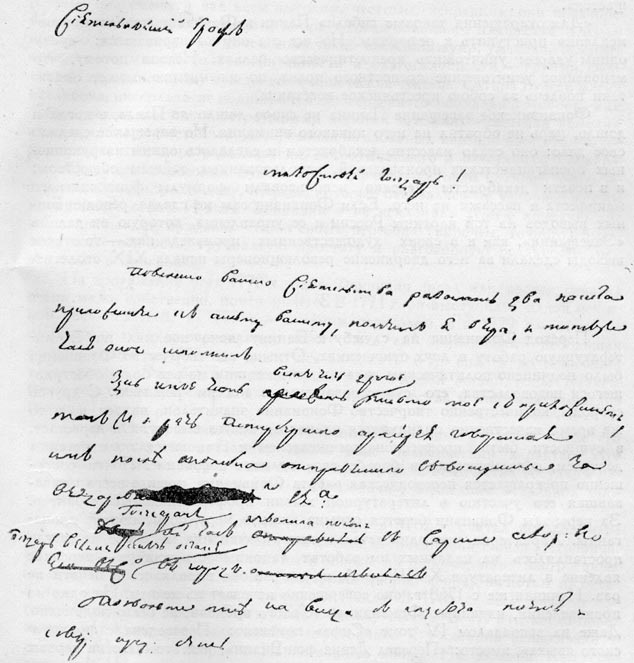

Автограф Д. И. Фонвизина. Письмо к П. И. Панину.

В этой исключительной по гражданскому подъему и ораторскому таланту тираде как бы заключены все особенности политической ориентации Фонвизина. Он считает, что дворянство, руководимое честью, должно «представлять нацию»; но в то же время он с благородной независимостью говорит о великом назначении этой нации, о рабстве народа, им ненавидимом, о бесправии крепостных, о необходимости законности; за его гневными приговорами встает идеал, который движет им.

168

Фонвизин и Панин считают, что царское правительство неустойчиво: «Такое положение долго и устоять не может; при крайнем ожесточении сердец... вдруг все устремляются расторгнуть узы нестерпимого порабощения. И тогда что есть государство? Колосс, державшийся цепями. Цепи разрываются, Колосс упадает и сам собой разрушается. Деспотичество, рождающееся обыкновенно от анархии, весьма редко в нее опять не возвращается».

«Для отвращения таковые гибели» Панин и Фонвизин предлагают немедленно приступить к реформам. Но все же они оговариваются: сразу одним ударом уничтожить крепостничество нельзя. Нельзя потому, что мгновенное уничтожение крепостного права, по их мнению, может опять-таки повлечь за собою крестьянское восстание.

Фонвизинское завещание Панина не скоро дошло до Павла, а когда и дошло, царь не обратил на него никакого внимания. Но завещание сделало свое дело: оно стало известно декабристам и сделалось одним из рукописных пропагандистских произведений, использованных тайным обществом; и в печати декабристы нередко использовали формулы фонвизинского манифеста и пассажи из него. Если Фонвизин сам не сделал революционных выводов из той картины России и ее управления, которую он дал в «Завещании», как и в своих художественных произведениях, — то такие выводы сделали за него дворянские революционеры начала XIX столетия.

3

Переход Фонвизина на службу к Панину явно повлиял на его литературную работу в двух отношениях. Отныне все творчество Фонвизина было подчинено политическим задачам, вытекавшим из все более обострявшегося недовольства его существовавшим в России режимом. С другой стороны, количественно творчество Фонвизина значительно падает, но в то же время качественно поднимается на недосягаемую высоту. Он перестает, в сущности, быть профессионалом-писателем и становится политическим деятелем, использующим в борьбе свое великое дарование. Почти совершенно прекращается переводческая работа Фонвизина, прежде всего придававшая его участию в литературной жизни профессиональный характер. За переводы Фонвизин берется отныне лишь в меру потребностей пропаганды. Характерна еще одна деталь: имя Фонвизина и ранее не всегда проставлялось на изданных им работах (анонимность вообще — нередкое явление в литературе XVIII века), но все же оно появлялось в печати не раз. Начиная же с 1768 г. оно совершенно исчезает из печати. Ни одно из произведений, изданных Фонвизиным с этого времени, не было подписано. Даже на запоздалом IV томе «Сифа» помечено: «Переведена с французского языка», вместо: «Перевел Денис фон-Визин», как это было на первых трех томах.

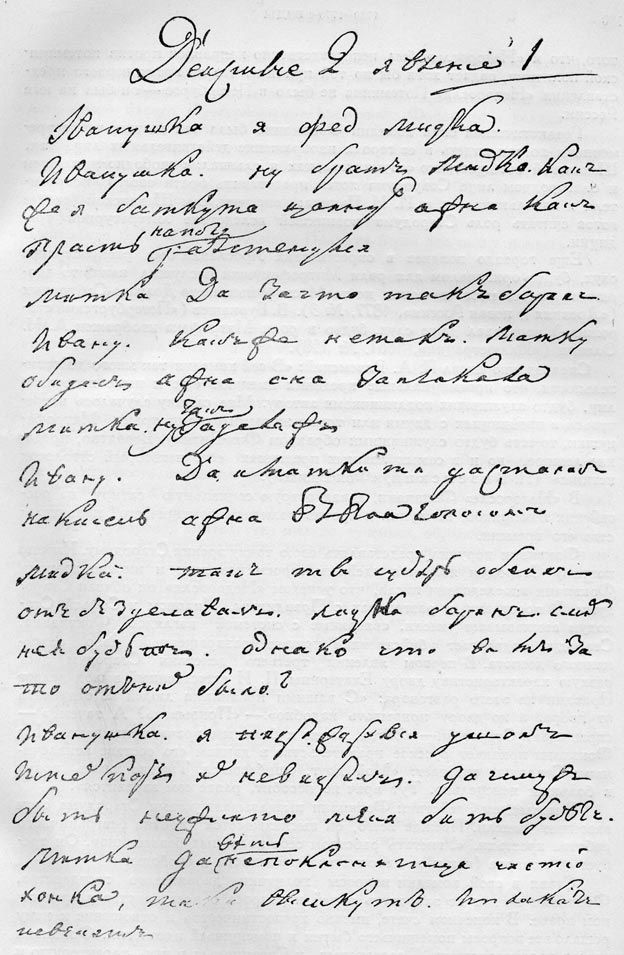

Вероятно, в конце 1760-х годов, на переломе двух периодов жизни и творчества, «елагинского» и «панинского», Фонвизин начал писать комедию, от которой до нас дошел лишь отрывок, самое начало. О содержании комедии мы не можем судить. Любопытно, что в ней должен был действовать некий благоразумный человек с именем Стародум. Тогда же, повидимому, Фонвизин переводил комедию Буасси «Les dehors trompeurs ou l’homme du jour» («Обманчивая наружность, или человек по моде», 1740). До нас дошло три явления I действия этого перевода, но исчерпывается ли этим все переведенное Фонвизиным, неизвестно.

169

Комедия Буасси, пользовавшаяся значительным успехом во Франции и державшаяся там в репертуаре в течение всего XVIII в., могла заинтересовать Фонвизина своей идейной направленностью. Буасси дал в ней сатиру на петиметров, на «высший свет». Он нападает на пустоту, безделье, легкомыслие, распущенность нравов, беспринципность, некультурность светских людей; им незнакома серьезная мысль, они отказались от добродетели и разума, они смеются над всем высоким, честным, искренним; они пренебрегают всеми законами истины и добра во имя салонного изящества и изысканного распутства. А в своем доме такой светский жуир, умеющий пленить «общество» маской благовоспитанности и благосклонности, — грубый, черствый тиран, которому чужды все человеческие чувства. Сатира Буасси мягка, неглубока, нисколько не поднимается до серьезного социального обобщения. Его комедия, писанная остроумными легкими стихами, — светская комедия, изящная, благопристойная, построенная на забавных кви-про-кво; это — комедия в духе светского развлекателя, остроумнейшего и блестящего Реньяра.

Фонвизин переводил Буасси прозой, очевидно, ради большей реальности, подобно Дидро, Седену, Мерсье, которые отказались от условной формы комедийного стиха. И хотя Фонвизин и не «склонял» чужую комедию «на наши нравы», он придавал стилю своего перевода (впрочем, точного) бо́льшую естественность, грубоватую простоту и разговорную реальность, чем это было в оригинале.

На протяжении всех 1770-х годов Фонвизин писал или, вернее, печатал очень мало, собственно, почти ничего. В 1771 г. он выступил с одной печатной речью-статьей, в 1777 г. — с одним переводом, а в 1779 г. — с двумя не очень большими переводами; может быть, ему принадлежит небольшая серия очерков в 1772 г. — и это все за десять лет, вплоть до появления «Недоросля». Это были годы активной политической жизни, годы Пугачевского восстания, затем — годы реакции правительства и широких замыслов группы Панина.

Первое же оригинальное выступление Фонвизина в печати после его перехода на службу к Панину имело явно политический характер. Это было «Слово на выздоровление его императорского высочества государя цесаревича и великого князя Павла Петровича», вышедшее отдельной брошюрой в 1771 г.

Общеизвестно, что Никита Панин еще в 1762 г. считал необходимым возвести на престол не Екатерину, а своего воспитанника Павла Петровича. Этот план не удался, но и Панины и многие из оппозиционно настроенных по отношению к правительству Екатерины дворян вообще и потом не оставляли мысли о возведении на престол Павла. В 1768 г. был раскрыт заговор Опочинина против Екатерины в пользу Павла. В 1771 г., когда положение в государстве было крайне неустойчиво и восстания вспыхивали в разных местах его, вопрос о Павле возник вновь. На далекой Камчатке ссыльный поляк Беньовский поднял бунт среди своих собратьев по ссылке и избрал в качестве лозунга, понятного им, именно Павла Петровича, которого он объявил «императорским величеством», т. е. императором. В Петербурге в это время подозрительность Екатерины по отношению к сыну и ее неприязнь к нему проявлялись при дворе открыто и довольно решительно. Именно в этом году Павел перенес опасную болезнь; боялись за его жизнь; особенно тревожились люди круга Панина, возлагавшие надежды на Павла. В августе Павел выздоровел, и по этому-то поводу Фонвизин выступил со своим словом, написанным в высокоторжественном стиле славянизированных ораторских произведений, образцы которых дал Ломоносов.

170

«Слово» Фонвизина — официальный документ; поэтому в нем высказан ряд комплиментов Екатерине, обязательных в таком выступлении. Но подчеркнутое выдвигание значения Павла Петровича как надежды и опоры всей страны, имело в 1771 г. определенное политическое значение, которое не могло быть приятно императрице. Фонвизин высказывается в тонах высокой гражданственности; он говорит о себе: «Я... исполню долг гражданина». У него идет речь не о подданных монарха, а о гражданах, о своих согражданах. О Павле он высказывается так, что становится ясным его отношение к нему, именно как к чаемому монарху. «Се Павел, отечества надежда, драгоценный и единый залог нашего спокойства...», «возможно ли без трепета воспомянуть те лютые часы, в кои едва не пресеклась жизнь толико драгоценная, жизнь толиким народам нужная. И как не ужасаясь привести себе на мысль те самые минуты, в кои носящие гром тучи разверзалися над Россами». Фонвизин повествует о том, как якобы весь народ горевал во время болезни Павла. «Не моя, но павлова жизнь, — говорил старец, — потребна к счастию детей моих». «Иной, в крепости лет своих, истинный сын отечества и усердный сердцем к Павлу, познав опасность предстоящую и возмутясь духом, устремляется к другу своему. «Трепещи», вопиет ему, «гибнет отечество наше: Павлова жизнь едва ли не в отчаянии, и что с нами будет, когда его лишимся?»

Здесь говорится как будто об императоре, уже царствующем. Далее Фонвизин рисует в идеальных тонах мужество самого Павла: «Он знал, что с сохранением жизни его сопряжено истинное благо народа, им любимого и ему усердного»; опять Павел выступает как монарх. Фонвизин обращается затем к Н. И. Панину с настоящим дифирамбом, тем более многозначительным, что уже в это время Екатерина искала случаев, чтобы избавиться от влияния опасного для нее вельможи (его брат, бывший его опорой в армии, был уже в это время в своей деревне в опале и под «присмотром» полиции).

«Но ты, который благим воспитанием вселил в него сие драгоценное нам чувство, муж истинного разума и честности, превыше нравов сего века! Твои Отечеству заслуги не могут быть забвенны. Ты вкоренил в душу его те добродетели, кои составляют счастие народа и должность государя. Ты дал сердцу его ощутить те священные узы, кои соединяют его с судьбою миллионов людей и кои миллионы людей с ним соединяют».

В конце «Слова» Фонвизин обращается к самому Павлу Петровичу и дает ему наставления в духе государственной доктрины Панина; он поучает «своего» монарха, и его поучения — это протест против реального правительства Екатерины, поступавшего обратно тому, чего хочет Фонвизин:

«Позволь, о государь! вещать тебе гласом всех моих сограждан. Сей глас произнесет тебе некие истины, достойные твоего внимания. Буди правосуден, милосерд, чувствителен к бедствиям людей, — и вечно в их сердцах ты будешь обитати. Не ищи, великий князь, другия себе славы. Любовь народа есть истинная слава государей. Буди властелином над страстями своими и помни, что тот не может владеть другими с славою, кто собой владеть не может. Внимай единой истине и чти лесть изменою. Тут нет верности к государю, где нет ее к истине. Почитай достоинства прямые и награждай заслуги. Словом, имей сердце отверсто для всех добродетелей — и будешь славен на земле и угоден небесам».

20 сентября 1772 г. исполнялось совершеннолетие Павла Петровича. С этой датой связывались новые надежды дворянской оппозиции на то, что Павел получит возможность влиять на государственные дела; вновь возник вопрос о смене российского монарха. В октябре того же года Новиков

171

перепечатал вновь «Слово на выздоровление Павла Петровича» в «Живописце», — «по желанию многих из моих читателей», как он указал сам в своем журнале. В данных обстоятельствах политически острый смысл «Слова» выступал с особой яркостью.

Вообще Фонвизин поддерживал в начале 1770-х годов какие-то отношения с Новиковым, с которым он был в это время близок в политическом смысле. В 1770 г. в новиковском «Пустомеле» было перепечатано «Послание к слугам» Фонвизина. В «Живописце» была помещена серия очерков, — переписка Фалалея, — которые, как это можно с большой степенью вероятности утверждать на основании исследований последнего времени, принадлежат перу Фонвизина. Этих очерков всего пять: первый из них, «Письмо уездного дворянина к его сыну», — это смелая сатира на помещиков. «Письмо» переносит нас в круг отношений и понятий Простаковых и Скотининых. «Уездный дворянин» пишет: «...с мужиков ты хоть кожу сдери, так не много прибыли. Я, кажется, и так не плошаю, да што ты изволишь сделать: пять дней ходят они на мою работу, да много ли в пять дней сделают; секу их нещадно, а все прибыли нет: год от году все больше мужики нищают; господь на нас прогневался...» И ниже: «И во святом писании сказано: друг другу тяготы носите, и тако исполните закон христов: они на нас работают, а мы их сечем, ежели станут лениться; так мы и равны, — да нашто они и крестьяне: его такое и дело, што работай без отдыху...» и т. д. В конце сообщается о собаке, которую укусила другая, бешеная: «Ну, да полно и было за ето людям; Сидоровна твоя всем кожу спустила: то-то проказница; я за то ее и люблю, што уж коли примется сечь, так отделает, перемен двадцать подадут...» Одно место Новиков выпустил в статье и сделал здесь примечание: «Я нечто выпустил из сего письма: такие мнения оскорбляют человечество». В «Письме» есть и пассаж для цензуры: «уездный дворянин» пишет о том, что «бояре» свихнулись: «недалеко от меня деревня Григория Григорьевича Орлова; так знаешь ли, по чему он с них [крестьян] берет, стыдно сказать, по полтора рубля с души, а угодьев-то сколько: и мужики какие богатые...» и т. д. Этот пассаж в то же время мог дать пример для подражания. Вообще, оброк, видимо, пропагандировался здесь, а барщина унижалась.

В дальнейших номерах «Живописца» были помещены письма самого Фалалея, сына «уездного дворянина», опять его отца, его матери и дяди. Все они вместе составляют как бы серию очерков, написанных с необычайной художественной силой и посвященных одной теме — изображению тупой, жестокой, полной суеверий жизни, хамства и гнусности мелкого провинциального дворянства. «Письма эти замечательны по мастерству своего лукавого юмора», — пишет Добролюбов.

«Письма к Фалалею» демонстрируют высшую точку развития искусства сатиры 1769—1774 гг., как в смысле полноценного умения нарисовать живой человеческий образ, окруженный и объясненный социальной средой, породившей его, как в смысле высокого гражданского просветительского пафоса, осуждения крепостнического варварства, так и в смысле самого языка, слога этого блестящего произведения.

После 1771—1772 гг. Фонвизин молчит около пяти лет. Затем, в 1777 г., он выступает с переводом «Слова похвального Марку Аврелию» Тома, одного из французских просветителей. Фонвизин взялся за этот перевод, без сомнения, потому, что в произведении Тома были изложены его собственные взгляды на поведение идеального монарха и государственного деятеля вообще.

172

Под покровом скромной роли переводчика Фонвизин давал уроки будущему самодержцу Павлу Петровичу и в то же время имел возможность горько осудить практику Екатерины, столь непохожей на Марка Аврелия, изображенного в переведенной книжке. В ней повествуется о том, как во время похорон Марка Аврелия «вдруг старец некий предстал среди народа... Все познали Аполлония, стоического философа..., а сверх того учитель и друг был Марка Аврелия». Аполлоний обращается с речью к римлянам и к Коммоду, наследнику Марка Аврелия. Последнему он говорит: «Днесь ты царствовати будешь. Уже ласкательство заразить тебя готово. Глас вольности, может быть, в последний раз услышится тобою». Глас вольности пред лицом тирана — такова формула всего творчества Фонвизина в 1770—1780-е годы.

Не случайны и упоминания с высоким пиететом имен Катона и Брута в «Слове». Старец Аполлоний цитирует сочинение Марка Аврелия. Последний сурово порицает в царе «сластолюбие», «роскошь». Но ведь их крепко возлюбила Екатерина. Марк Аврелий восклицает: «О боже! не создал ты ни царей быть утеснителями, ни народы быть утесненными». Марк Аврелий, подобно Фонвизину, противник рабства:

«Я начинаю вольностию, римляне! ибо вольность есть первое право человека, право повиноваться единым законам и кроме их ничего не бояться. Горе рабу, страшащемуся произносить ее имя! Горе той стране, где изречение его вменяется в преступление! Бедствие сие было при тиранах ваших, но что произвела тщетная их лютость? Погасила ль она в сердцах отцов ваших сие великодушное чувствование? Можно угнести его, но не истребить; оно пребывает везде, где души тверды; оно в оковах сохраняется, в темницах обитает, под ударами мучителей возрождается. Доколе оно в вас, о римляне! дотоле вы бодрственны и добродетельны пребудете».

Нет никакого сомнения в том, что эта яркая тирада в переводе Фонвизина имела прямое применение к нему самому, к его друзьям и единомышленникам. Далее идут весьма сильные инвективы in tyrannos — против «самовластия столь же ненавистного, но подлейшего любимцев государских»; автор резко порицает тирана, «который все в ничто преобращал для того, что все относил к единому себе, и казался вещающим к народам: имение ваше, кровь ваша, все мне принадлежит; страждите и умирайте! Я знаю, римляне, что никогда вы не давали, ниже могли давать сих ненавистных прав вашим государям; но когда они во едино время суть князи, судии, первосвященники и полководцы, то кому поставить власти их преграду, если они ее не поставят?»

Понятно, что Марк Аврелий, «вооруженный всей силой неограниченныя власти, слагает ее с себя добровольно», ограничивает могущество монарха, «умножает силу законов», словом, заменяет деспотию монархией в том духе; как это считал необходимым и Фонвизин. Марк Аврелий уважает и бедных людей и земледельцев. Он стремится не только к свободе, но и к равенству. «При нем низкая порода не исключала от должностей и достоинств государственных. Руки, влачившие плуг, водили при нем преторские стражи, и для избрания супруга своей дщери обратил он очи на помпеянина, который, вместо знатных предков, имел единое достоинство. Союз с добродетелью, вещал он, не может владыку земного обесславить».

Но Фонвизину приятно и то, что идеальный монарх «Слова» уважает дворянство, правда, понятое по-фонвизински: «Возвышавший сим образом

173

знаменитых плебеян, не мог забыть дворянства государственного, но хотел, чтоб оно знатность свою делами подкрепляло. Презирал его, если оно токмо что надменно; почитал его, если добродетельно; помогал ему, если оно бедно».

4

Таким образом, перевод «Слова» Тома явился как бы сводкой взглядов самого Фонвизина в области политики, сводкой не вполне точной, не имеющей характера программы, но достаточно определенной в ее общей тенденции.

Фонвизин перевел «Слово» высоким стилем; оно соприкасается в этом отношении с «Иосифом» и оригинальным «Словом на выздоровление Павла Петровича». Фонвизин сохранил и в 1777 г. от «елагинской» манеры стремление к ритмической организации сложной фразы, известный риторический налет ее. Но в то же время он постепенно отходил от напряженной славянизации, от перегрузки своей речи аппаратурой патетики и торжественности. В этом отношении уже «Слово» 1771 г. было шагом в направлении к простоте русской речи в условиях торжественного жанра. В переводе «Слова» Тома Фонвизин еще более упрощает язык, стараясь, однако, не утерять его торжественности. Манера «Слова» о Марке Аврелии уже недалека от языка идеальных героев «Недоросля», впрочем, отличающегося еще более «светским» характером, например, допускающего галлицизмы.

В 1777—1778 гг. Фонвизин путешествовал по Европе и довольно долго пробыл во Франции. Поводом к путешествию была болезнь жены Фонвизина, но можно думать, что он имел и некоторые дипломатические поручения к западным дворам, — не от русской императрицы, конечно, но от руководителя русской внешней политики Н. И. Панина, который вел свою дипломатию, не всегда спрашиваясь у Екатерины и не всегда в ее интересах. Во всяком случае, Фонвизин, в это время уже сам крупный деятель, «правая рука» Панина, путешествовал как магнат и был любезно принимаем коронованными особами и важными сановниками.

Литературным плодом путешествия была серия писем Фонвизина к П. И. Панину и параллельная ей серия писем его к сестре Федосье Ивановне. Это были не обычные частные письма, а скорее очерки, оформленные в виде писем. В особенности это относится к письмам к Петру Панину, для которых письма к сестре были иной раз как бы первыми набросками, эскизами. Письма к Панину Фонвизин тщательно обрабатывал стилистически. Несколько дошедших до нас черновиков показывают, с какой серьезностью Фонвизин подходил к разработке их языка. Затем Фонвизин использовал в этих письмах не только свои личные наблюдения, но и литературный материал, например, известную в то время книгу Дюкло «Размышления о нравах нашего времени», дающую довольно резкую осуждающую характеристику французского дворянского общества середины XVIII в. Дюкло вовсе не был радикалом; это был умеренный моралист, не больше; но его книга давала достаточно материала, удостоверяющего деградацию, разложение феодального уклада в самой психике, в быту, в нравах властвующего сословия, причем этот материал был изложен остроумно и живо. Впрочем, необходимо отметить, что рядом с умеренным Дюкло Фонвизин, повидимому, использовал для характеристик французского «общества» и гневные инвективы Руссо в письмах любовника Юлии из Парижа («Новая Элоиза»).

Письма Фонвизина из-за границы, и в частности письма к П. Панину, не были, конечно, предназначены для одного лица. Они должны были

174

играть роль своего рода публицистических статей, известных читателю в списках, как бы подспудной журналистики передового круга.

В смысле использования частного письма в качестве формы для публицистики, очерка или художественного произведения, Фонвизин включился в общеевропейское течение, характерное для XVIII в. Нужно напомнить, что традиции писем, предназначенных для распространения, для печати, была чрезвычайно развита в пору Возрождения, в частности в Италии и затем во Франции, где уже в XVII в. по стопам Аретино, Бембо или Каро усердно шли такие мастера художественного письма, как, например, Бальзак и Вуатюр. Однако эта традиция во французской литературе заглохла с падением изысканного стиля «précieux», представителями которого были и указанные писатели. Эпоха классицизма не способствовала расцвету литературного письма, отвергая ценность частной жизни человека и индивидуального восприятия мира в литературе и в идеологии вообще. Наоборот, по мере формирования в XVIII в. новой, сентиментальной или предромантической, эстетики вновь возникает интерес к письму как проявлению индивидуальности, психологическому признанию или зарисовке конкретных бытовых наблюдений. В 1762 г. был напечатан первый сборник знаменитых писем г-жи де Севинье, вскоре же заслуживших всеевропейскую славу. Севинье была еще тесно связана с традицией прециозной литературы; но ее письма, превосходно написанные, были наполнены бытовыми зарисовками, мелочами придворной и светской жизни, конкретными сведениями о людях и событиях. Эта их жизненность в свете новых задач антиклассического литературного движения была по-новому воспринята. Раннему сентиментализму оказались близки и нужны также лирические пассажи писем Севинье, говорящие о ее любви к дочери, живущей далеко от нее; материнское чувство, дружба матери и дочери, даже семейные детали, подробности личного быта — все эти мотивы включались в систему поисков новой литературы. Во второй половине XVIII в. письма стали привычной формой как рукописной, так и печатной художественной литературы и публицистики во Франции. Психологические и бытовые письма, пересыпанные размышлениями, но в основном являющиеся как бы очерками и материалами о душевной жизни, эскизами психологических романов, как, например, письма г-жи Леспинас или Aucce, хотя и не печатались при жизни их авторов, были известны в литературных кругах, как и письма, например, законодательницы вкуса, хозяйки салона, сыгравшего большую роль в истории просветительского движения, г-жи Дю Дефан. Исключительна была роль публицистических писем Вольтера. Его огромная переписка во многом заменяла газету, являлась орудием пропаганды идей фернейского мудреца и организации общественного мнения вокруг задач, им выдвигаемых. При цензурных затруднениях прессы письма вообще превращались в замену ее, письма политические и бытовые, содержавшие и информацию, и передовые статьи, и фельетоны. Так родились в середине века письма-газеты. В 1747 г. Рейналь начал писать серию писем к герцогине Саксенготской, и эта серия превратилась в рукописную газету «Nouvelles littéraires». С 1753 г. в виде писем к той же герцогине стал составлять свою «Correspondance littéraire, philosophique et critique» Мельхиор Гримм, — и скоро вытеснил своего конкурента Рейналя. «Correspondance» Гримма сделалась регулярной рукописной газетой, подписчиками которой были коронованные лица, в том числе Екатерина II. Фонвизин, без сомнения, читал «Корреспондецию» Гримма, так как без нее не могла обойтись коллегия иностранных дел. Гримм сообщал и освещал в своих письмах-листках все новости Парижа, как литературные и

175

театральные, так и политические и бытовые. «Издавалась» «Корреспонденция» Гримма вплоть до 1792 г. Она сделалась в конце концов «изданием» коллективным: когда Гримм уезжал из Парижа, ее номера писали Дидро, г-жа Эпине и др. В 1780-х гг. и в Германии появился рукописный журнал, но совсем другого характера. Это тоже были письма. Их писал Лафатер, рассылавший письма циркулярно многочисленным подписчикам, для которых они размножались от руки. Это были письма-рассуждения, моральные, психологические, религиозные, философские. В России получал эти письма, например, Карамзин.

В то же время письма становятся излюбленной формой художественной литературы, романа. Романы Ричардсона, «Перувианские письма» г-жи Графиньи (а еще раньше — «Персидские письма» Монтескье) сделали эту форму широко принятой во всех европейских литературах, причем именно у Ричардсона письма стали служить мотивировкой углубленного психологического анализа и широкого бытописания в романе. Завершителем этой манеры романов в письмах был Руссо со своей «Новой Элоизой». Наконец, соединение писем как литературно-обработанных документов и публицистики с сентиментальным романом в письмах оформилось в описаниях путешествий (тоже сентиментальный жанр) в виде писем. В английской литературе укажем, например, на «Взгляд на общество и нравы во Франции, Швейцарии и Германии» Дж. Мура (1778), во французском переводе названный «Письма английского путешественника» (1782), или на «Письма В. Кокса» о Швейцарии (франц. перевод — 1781); во французской литературе — «Письма об Италии» Дюпати (1785); в немецкой — «Письма одного саксонца из Швейцарии» (1785).

В России еще в середине XVIII в. частное письмо не воспринималось как материал художественной обработки (конечно, иначе было в Московской Руси). Превосходные письма Ломоносова не создавались им для читателей и предназначались только тем, кому они были адресованы. Характерно, что в 1750-х годах не установилась еще и самая терминология, и письмо не имело еще твердого названия; Сумароков, например, письмами по старинке называет литературные произведения, творения писателя. Собственно культура художественно обработанного письма начинается в России в пору сентиментализма (письма Карамзина) и расцветает в начале XIX в., когда создают циклы писем П. А. Вяземский, А. И. Тургенев н др. В начале этой традиции и стоит Фонвизин, цикл писем которого соотносится с западными явлениями этого же типа; в частности, журналистика в письмах (Гримм) — это и было то, что хотел создать Фонвизин и что он создал.

Белинский писал, что письма Фонвизина из Франции «по своему содержанию несравненно дельнее и важнее «Писем русского путешественника»; читая их, вы чувствуете уже начало французской революции в этой страшной картине французского общества, так мастерски нарисованной нашим путешественником».

В самом деле, Фонвизин попал за границу н острый момент. Американская революция потрясла Францию, в которой уже назревал свой революционный взрыв. Фонвизин увидел во Франции разгул и развал феодальной власти, беспомощность и тиранию деспотического королевского правительства. С другой стороны он увидел растущую буржуазию, уже готовившуюся захватить власть, рост капиталистических отношений, пролетаризацию широких слоев городского населения. Все это вызывало его резкое неодобрение, раздражало его. Он презирает феодальную власть старой Франции и не доверяет прогрессу в капиталистических формах.

176