- 349 -

Сумароков и его литературно-общественное

окружение1

Годы 1730—1760 являются временем формирования европеизированной, новой, послепетровской дворянской интеллигенции; в это именно время довольно многочисленные представители дворянской, главным образом столичной, молодежи начинают заниматься делами культуры серьезно, уделяя им огромное внимание. Грандиозный толчок, данный России петровскими реформами и всей деятельностью Петра, отразился в последующие после смерти царя годы двояким образом. С одной стороны, подлинно-прогрессивный характер петровской работы, оживившей глубокие слои народного сознания, поднявшей народное самосознание, привел в качестве своего последствия к появлению Ломоносова и ряда других, менее ярких деятелей культуры относительно демократического типа. С другой стороны — работа Петра как созидателя монархии помещиков и торговцев привела к образованию новой культуры, и придворной и социально-верхушечной вообще. Уже через несколько лет после смерти Петра дворянство, освободившееся от палки лютого царя, но замечательного деятеля, уставшее от ломки старого и стройки нового, довольное тем, что прогрессивный пыл Петра уступил место пассивности его более покладистых преемников, выделило свою интеллектуальную аристократию, которая и принялась за устройство своей собственной культуры. Эта новая дворянская интеллигенция, жадно вбиравшая опыт западноевропейских феодальных традиций, но не чуждавшаяся и передовых течений мысли, шедших с Запада, должна была противопоставить свой тип мировоззрения, морали, просвещения, бытовых навыков тому «плебейскому» облику также новой и также европеизированной культуры, который воплощали люди петровского закваса, типа Посошкова или Тредиаковского, и который гениально воплотился в Ломоносове.

Нужно сразу же подчеркнуть, что, по мере углубления этой дворянской культуры, по мере увеличения запросов интеллектуального порядка в среде новой дворянской интеллигенции и в ее литературе, и сама эта интеллигенция и ее литература все более и более преодолевали узкоэгоистическую сословно-классовую ограниченность и тем самым все более отрывались от основной реакционной невежественной, дикой «массы», помещичьего класса. Вместе с тем наиболее передовые группы дворянской интеллигенции низбежно оказывались в аппозиции к помещичьему правительству, к его бюрократии, к грабительской и к торгашеской политике его. Дворянский либерализм в конце концов пришел к разрыву с той классовой базой, на основе которой он вырос.

При Петре и в ближайшие годы после смерти Петра книжные, гуманитарные, литературные интересы в среде дворянства либо имели

- 350 -

придворно-правительственный характер, либо были проявлениями индивидуальной инициативы, не выходившей на сколько-нибудь широкую арену. Практическая техническая, военная, узко-деловая работа поглощала почти все силы людей, втянутых в сферу воздействия правительства. Татищев, Никита Трубецкой, даже Кантемир были, с одной стороны, практиками, деятелями политики и власти, с другой стороны, были дилетантами, сосредоточившими интересы гуманитарной культуры в двух-трех частных домах. Но они все же были зачинателями традиции, окрепшей в целое течение к середине века. Именно в это время, в середине века, уже сравнительно значительный слой дворянства создавал свою новую культуру сам, не при помощи выписных специалистов или наемников из среды «разночинцев», не по приказу власти, а независимо от нее, в надежде, наоборот, повлиять на центральную власть. Когда в 1730 г. столичное дворянство помогло новопоставленной императрице Анне Ивановне разделаться с «верховниками»-олигархами и восстановить самодержавие, оно предъявило ей ряд своих требований, конечно, обязательных для дворянской царицы. Среди этих требований содержалось указание на необходимость открытия специально дворянского учебного заведения. При этом представители дворянства, выдвигавшие это пожелание, интересовались не только вопросами культуры своего класса, но хотели в то же время добиться хотя бы частичного обхода петровского закона об обязательной для всякого дворянина службе государству, начиная с нижних чинов. Этот закон тяготил все более осознававших свою власть помещиков и мешал их сыновьям заняться своим образованием. Надо было создать учебное заведение, учеба в котором считалась бы военной службой и тем самым избавляла бы от солдатчины. Во исполнение этого требования дворянства правительство Анны Ивановны и открыло в 1732 г. Шляхетский кадетский корпус. Учиться в нем могли только дворяне; количество учащихся было сравнительно велико. Оканчивая корпус, его питомцы получали сразу офицерские чины. Содержали и обучали кадет в корпусе бесплатно, за счет правительства. Именно корпусу, первому специфически дворянскому учебному заведению XVIII столетия, суждено было стать очагом новой дворянской культуры.

Вскоре после основания корпуса, в 1732 г., в него поступил сын генерала и аристократ Александр Сумароков, которому было тогда 14 лет. В 1743 г. в корпус поступил десятилетний Херасков. Еще ранее, в 1738 г., поступил И. П. Елагин. Тогда же учились или служили в корпусе Адам Олсуфьев, А. А. Нартов, И. И. и П. И. Мелиссино, И. Шишкин, С. Порошин и другие будущие литераторы.

Воспитание, получаемое молодыми дворянами в корпусе, значительно отличалось от того, которое было принято в школах, созданных при Петре I. Время технических школ, время практицизма, преобладания точных знаний прошло. С самого начала своего существования корпус сделался дворянским университетом. Военная муштра, а вместе с нею и специальные военные знания отошли на второй план в системе образования, дававшегося корпусом. Наоборот, история, география, юридические науки, языки, затем фехтование, танцы — весь этот круг общеобразовательных и светских дисциплин и навыков выдвинулся вперед. Основной педагогической задачей корпуса стало воспитание образцовых дворян, вполне цивилизованных, обладающих элементарными гуманитарными знаниями и умеющих себя держать в обществе. Корпус готовил не работников, как петровские школы, а начальников. Практику студенты проходили во дворце. Корпусное начальство было поставлено перед необходимостью заниматься обучением европейским приличиям и культуре быта дворянских сынков,

- 351 -

прибывавших в учебное заведение часто неотесанными парнями с замашками своих родителей, воспитанных в школе Петра I; нелегко было отучить их держать в комнатах и дортуарах собак, разводить грязь, безобразничать. Отучали, впрочем, усердно не стесняясь ни поркой, ни иными суровыми карами. Нужно было добиться превращения российского помещика в «рыцаря» на западный лад. Кроме наук, кадет обучали не только танцам, но и декламации (в корпусе преподавалось множество наук, и студент мог специализироваться в той или иной области; вообще прохождение курса не было унифицировано). В особенности отчетливо этот салонно-армстократический стиль приобрело корпусное воспитание при Елизавете, когда и в личном составе служащих корпуса произошли последовательные перемены: германское делячески-бюргерское влияние заменилось влиянием французским, которому суждено было сыграть столь большую роль в образовании, психики русского дворянского интеллигента. Идеал голландской верфи уступил идеалу Версаля. В системе гуманитарного образования, как и в системе светского воспитания, в корпусе существенное место занимало искусство, в том числе литература. Сохранилось предание, не слишком достоверное, что уже в 40-х годах (или даже еще раньше) в корпусе существовало литературное общество. По многим биографиям Хераскова странствовало малодостоверное известие, якобы он уже в корпусе писал стихи и даже задумал «Россиаду». В этих преданиях, независимо от точности сообщаемых ими фактов, сохранено общее правильное воспоминание: в корпусе занимались литературой. Еще императрице Анне Ивановне кадеты подносили сочиненные ими в ее честь стихотворения, среди которых были н сумароковские. И позднее литературные интересы в корпусе не заглохли. С 1750-х годов при корпусе работала типография; на ее основе выросло целое издательство, выпускавшее самые разнообразные книги, главным образом переводные.

В 1759 г. группа учащихся и офицеров корпуса предприняла на свой страх и на свой счет издание журнала, печатавшегося также при корпусе под названием «Праздное время в пользу употребленное». В этом журнале сотрудничал и Сумароков, не порвавший связи с корпусом после окончания его в 1740 г. В корпусе была библиотека, выписывалось много иностранных газет и журналов. Большую, может быть решающую, роль сыграл Шляхетский кадетский корпус и в истории русского театра. Именно в корпусе была впервые поставлена первая русская «правильная» трагедия, написанная питомцем корпуса Сумароковым; в стенах корпуса образовалась та полулюбительская, полупрофессиональная труппа молодых дворян, работа которой, перенесенная во дворец Елизаветы Петровны, послужила первой основой для создания постоянного русского театра в Петербурге. В корпусе же и под руководством корпусных актеров-любителей завершили свое театральное и общее образование ярославцы, главные деятели русского театра XVIII столетия.

2

Первым крупным успехом педагогики Шляхетского кадетского корпуса был именно Сумароков. Родовой аристократ, он первый взялся за литературное дело профессионально, стал создавать литературу для своего класса; именно поэтому он вовсе не был самодуром, когда заявлял, что он является начинателем новой русской литературы. Данную литературную традицию начал действительно он. Впервые он адресовался в своем творчестве к группе дворянских интеллигентов одного социально-культурного типа с ним самим. В его руках литература отказалась говорить от лица

- 352 -

правительства и заговорила от лица дворянской общественности. Екатерина II, вступив на престол, предоставила Сумарокову казенное содержание и взяла на себя расходы по изданию всех его сочинений. Это не было той платой за службу двору, которую выдавали в свое время Тредиаковскому, а потом — В. Петрову; это было демонстрацией готовности правительства оплачивать и уважать проявления общественной инициативы дворянства и его эстетические потребности. Когда курс политики власти изменился и Екатерина сочла возможным открыто подавить дворянский либерализм и общественную активность передовых групп дворянства вообще, Сумарокову пришлось плохо: он попал в немилость. Екатерина смеется над ним, делает ему выговоры, ее чиновники помыкают им; он кончает жизнь в бедности, в состоянии полуопального заштатного деятеля.

Вообще говоря, жизнь Сумарокова, бедная внешними событиями, была весьма печальна. Это был человек крайне нервный, остро реагировавший на окружающую его дикость нравов, на торжествующее варварство в его собственном классе. Еще из корпуса он вынес высокое и совершенно нереальное представление о достоинстве дворянина, человека, рожденного для служения отечеству, чести, культуре, добродетели. Избранный им путь литератора, руководителя общественной мысли своего класса, казался ему путем великого служения идеалу, пусть только дворянскому, но все же по-своему возвышенному. Его воображение рисовало перед ним картину государства, в котором мудрые и благородные дворяне благоразумно руководят счастливым, хотя и неграмотным народом. Он был готов отдать все свои силы, чтобы этот идеал осуществился. Первые блистательные успехи на литературном поприще вскружили ему голову; он крепко уверовал в свое призвание воспитать русское дворянство и в свою непререкаемую гениальность. И вот начались тяжкие разочарования. Жизнь постоянно и упорно разбивала его мечты. Дворянство не хотело ни культивироваться, ни исправлять свою мораль. Жадные, жестокие, грубые и невежественные люди управляли государством и совершенно не желали слушаться поэта. Большинство класса помещиков смеялось над высокими помыслами дворянских интеллигентов, видело в них одержимых, чудаков, опасных мечтателей. Сумароков, привыкший к преклонению перед ним в дружеских кружках литераторов, не мог перенести тупого безразличия к своему искусству со стороны дикарей-дворян, чуждых культуре. Правительство нисколько не желало поддерживать его в его притязаниях.

Казалось, организация театра, во главе которого был поставлен Сумароков, даст ему опору. Но вскоре выяснилось, что творческая работа и в театре наталкивается на тысячу бюрократических проволочек, на безразличие властей. Сумарокова подчинили придворным чиновникам. Несдержанный, вспыльчивый, требовавший уважения к себе и как поэт и как аристократ, Сумароков не мог не ссориться с бюрократами, вельможами, придворными дельцами. Его выгнали из театра. Придворный человек мог его обругать, мог помыкать им. Сумароков раздражался. Он метался, впадал в отчаяние, не знал, где найти поддержку. Интеллигент среди варваров, он глубоко страдал от своего бессилия, от невозможности реализовать свой идеал. Его неукротимость и истеричность вошли в поговорку. Он вскакивал, бранился, убегал, когда слышал, как помещики называли крепостных слуг «хамовым коленом». Он доходил до истерики, защищая свое авторское право от посягательств московского главнокомандующего; он громко проклинал самоуправство, взятки, дикость общества; дворянское «общество» мстило ему, выводя его из себя, издеваясь над ним.

- 353 -

Вступление на престол Екатерины II, заигрывавшей с либералами в среде дворянства, казалось, могло принести Сумарокову признание, даже участие в ходе политических дел. Вскоре, однако же, стало ясно, что и эта надежда тщетна. Сумароков остался в стороне от власти, в стороне от дел. С ним никто не хотел считаться, кроме группы либералов, интеллигентов, литераторов, лучших людей его класса; но их было слишком мало, а врагов слишком много. Сумароков наживал себе новых врагов с каждым днем. Пасквили на него ходили по городу. Он рассорился со своими родными; даже его мать считала его чуть ли не преступником. Сумароков однажды так поссорился с ней и так при этом буйствовал, что она подала на него жалобу, в которой писала, что она боится его, боится, чтобы он не убил ее; муж его сестры Бутурлин отравлял ему жизнь интригами; он же впутал его в денежный процесс. Сумароков злился, отругивался, брюзжал и все чаще впадал в отчаяние. В то же время он разорился, его мучили долги. Богач Демидов тянул из него жилы, требуя — явно нарочно, чтоб помучить его — отдачи долга, и уже начали описывать его последнее имущество: книги, гравюры, дорогие ему как поэту, оценивались в гроши. Сумароков писал одно за другим отчаянные письма Потемкину, умоляя о помощи; ничего не помогало; а вокруг московские помещики и подьячие злорадствовали. Еще в 1760-х годах в басне «Сатир и гнусные люди» Сумароков рассказал иносказательно о себе, — о том, как дикие пастухи-пьяницы поймали умного сатира, который смеялся над их безобразиями, и избили его. Конец жизни Сумарокова был отравлен и печальной семейной историей. С первой женой своей он разошелся уже давно. Сумароков любил простую девушку, свою крепостную. Гнусная сплетня об их отношениях ходила по Москве. Сумароков женился на ней, не боясь дворянского «общественного мнения». Он был дворянским писателем, но вовсе не верил в особые качества «голубой крови». Тогда родственники первой жены Сумарокова начали процесс против него, требуя лишения прав его детей от второй жены.

Процесс длился долго и измучил Сумарокова. Наконец, он был разрешен в его пользу.

Издерганный, обнищавший, осмеянный дворянством и его императрицей, Сумароков запил, опустился. Его не утешала даже слава, которой он пользовался среди литераторов. Он писал:

Во Франции сперва стихи писал машейник

И заслужил себе он плутнями ошейник,

Однако королем прощенье получил,

И от дурных стихов французов отучил.

А я машейником в России не слывуИ в честности живу;

Но если я Парнасс российский украшаю

И тщетно в жалобе к Фортуне возглашаю,

Не лучше-ль, коль себя всегда в мученьи зреть,Скорее умереть?

Слаба отрада мне, что слава не увянет,

Которой никогда тень чувствовать не станет.Какая нужда мне в уме,

Коль только сухари таскаю я в суме?

На что писателя отличного мне честь,Коль нечего ни пить, ни есть?

(«Жалоба».)

- 354 -

3

Первые дошедшие до нас стихотворения Сумарокова показывают, что он начал писать, следуя урокам Тредиаковского. Это — две оды, напечатанные в 1739 г. брошюркой с таким заглавием: «Ее императорскому величеству, всемилостивейшей государыне Анне Ивановне, самодержице всероссийской, поздравительные оды в первый день нового года 1740 от кадетского корпуса сочиненные чрез Александра Сумарокова».

В том же 1740 г. выступил впервые в печати Ломоносов. Его произведения произвели огромное впечатление на Сумарокова. Он подпал под влияние своего великого современника. Они познакомились, и между ними установились дружеские отношения; Сумароков сам вспоминал впоследствии, что было время, когда они виделись каждый день: «г. Ломоносов со мною несколько лет имел короткое знакомство и ежедневное обхождение» («Некоторые строфы двух авторов», 1774), и в другом месте — о том, что они с Ломоносовым «были приятели и ежедневные собеседники, и друг от друга здравые принимали советы» («О стопосложении»), что «мы прежде наших участных ссор и распрей всегда согласны бывали» («О правописании»). В 1744 г. Ломоносов и Сумароков вместе выступили против Тредиаковского в теоретическом споре об эмоциональном содержании размеров русского стиха, в состязании на перевод 143-го псалма. Сумароков писал в это время оды в ломоносовском духе. Это был период подготовки Сумарокова к его творческой работе, период учебы. Еще в 1747 г. Сумароков не отошел окончательно от ломоносовских стилистических установок, не осознал резко отличия своего поэтического пути от ломоносовского; это видно в его двух эпистолах: «Письмо о русском языке» и «О стихотворстве», в которых он дает характеристику риторского стиля и жанра оды вполне в ломоносовском стиле, рекомендует писателю — как это потом сделает и Ломоносов, — читать церковные книги и заимствовать из них те выражения, которые не устарели; тут же дается комплиментарная характеристика Ломоносова, в обращении к поэту:

... возьми гремящу лиру,

И с пышным Пиндаром взлетай до небеси,

Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси:

Он наших стран Малгерб, он Пиндару подобен.Через много лет Сумароков напишет о хвалителях Ломоносова, превозносящих его «громкие» оды: «Слово — громкая ода к чести автора служить не может: да сие же изъяснение значит галиматию, а не великолепие» («Некоторые строфы двух авторов», 1774).

Однако в тех же двух эпистолах Сумарокова уже явственно заметны следы того нового, специфически сумароковского, что разовьется вскоре и определит его отличие от Ломоносова. Так, Сумароков выдвигает, на ряду с величественными жанрами государственной тематики — одой и трагедией, — и другие жанры, интимно-лирические, салонные, комические, чуждые или даже враждебные Ломоносову (песня, эклога, комическая поэма). Сумароков впервые формулирует, например в разделе о песне, свои требования рационалистической простоты стиля; он при этом утверждает правила и образцы строго-классической нормы, претворенной им, однако, в русских литературных условиях.

Две эпистолы Сумарокова и две его первые трагедии «Хорев» (1747) и «Гамлет» (1748) были его победой как поэта. С этих пор он входит в литературу как большая сила. Вскоре вокруг него образуется группа

- 355 -

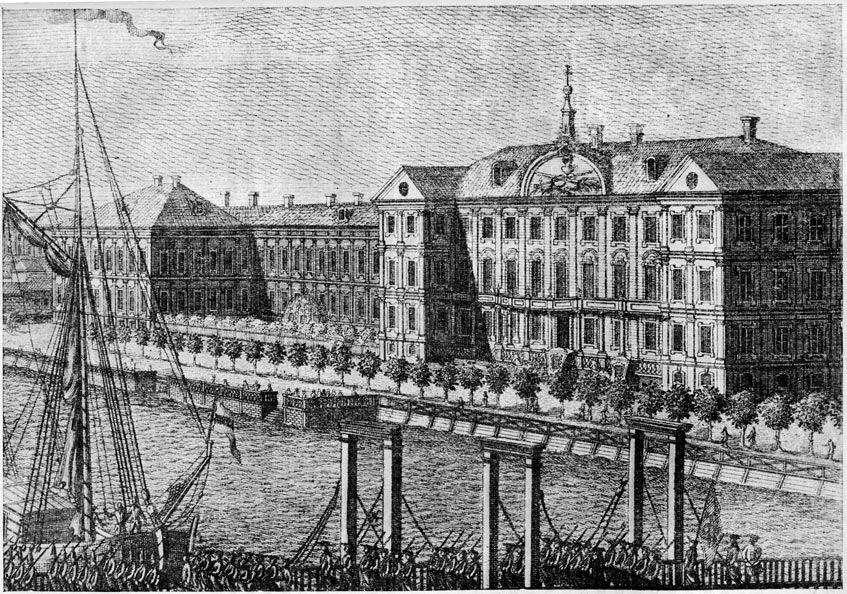

Шляхетский корпус в Петербурге (б. Меньшиковский дворец).

Гравюра с рисунка М. Махаева.

- 356 -

почитателей, учеников и последователей, и он выступает в роли вождя дворянской литературы, а затем и культуры в целом. Именно эта позиция дворянского идеолога и поэта определила многое в самом составе творчества Сумарокова; она же определила и его решительное расхождение с Ломоносовым, происшедшее лишь в самом конце 1740-х или даже в самом начале 1750-х годов.

К сожалению, нам в весьма небольшой мере известен и состав группы поэтов, окружавших Сумарокова в конце 1740-х и начале 1750-х годов, и самое их творчество. Но мы хорошо знаем, что именно с этого времени неприятели Сумарокова могли выходить из себя, видя его самоупоение в кругу его почитателей. Среди этих почитателей несомненно находился И. П. Елагин, который писал, обращаясь к Сумарокову: «Ты... к стихотворству мне охоту в сердце влил». Елагин вышел из Шляхетского кадетского корпуса, как и другие представители этой ранней школы Сумарокова — И. Шишкин, П. С. Свистунов, Н. Е. Муравьев, Н. А. Бекетов и др. Все эти поэты — в это время молодые люди с хорошим положением в столичном дворянском обществе, чающие карьеры и в то же время желающие строить вольную и, по их мнению, передовую дворянскую культуру. Они пишут не торжественные оды, а произведения «камерного» стиля: песни, элегии, дружеские послания, эпистолы; при этом наиболее близким им жанром является именно любовная песня. Начиная с 1740-х годов пишет песни и Сумароков, и за ним все его ученики и единомышленники. Эти песни не печатались, но были известны и даже пользовались популярностью в среде дворянской молодежи; они бытовали не столько в качестве читаемого литературного произведения, сколько в живом звучании, с музыкой; они входили в быт дворянства и выполняли свою функцию культивирования тонких чувств в среде привилегированного сословия, а за ним и в более широких кругах. В то же время песни культивировали и тонкость, деликатность, эмоциональную выразительность самого языка, который должен был стать образцом речи российских «благородных» юношей и девушек.

Когда Сумароков осознал себя и свое творчество во всей остроте своей враждебности к позиции Ломоносова, вслед за ним оказались враждебны Ломоносову и представители его школы. Так, Елагин счел необходимым, именно опираясь на Сумарокова с его требованием ясности слога, нарочито полемизировать с ним же по поводу лестных для Ломоносова стихов из «Письма о стихотворстве», приведенных выше; спора нет, что Сумарокову в начале 1750-х годов такая полемика была только приятна. Елагин писал, обращаясь к Сумарокову:

Ты, которого природа

К просвещению народа

Для стихов произвела,

И в прекрасные чертоги,

Где живут парнасски боги,

Мельпомена привела!Научи, творец Семиры,

Где искать мне оной лиры,

Ты которую хвалил;

Покажи тот стих прекрасный,

Вольный склад, притом и ясный,

Что в эпистолах сулил.

- 357 -

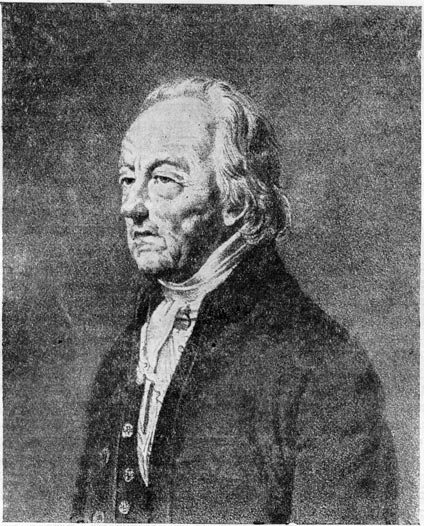

И. П. Елагин.

Гравюра И. Х. Майра по портрету работы Ж. Вуаля.Где Малгерб, тобой почтенный,

Где сей Пиндар несравненный,

Что в эпистолах мы чтем?

Тщетно оды я читаю,

Я его не обретаю,

И красы не вижу в нем.и т. д. (1752—1753)

В то же время Елагин написал прозаический памфлет-пародию на Ломоносова в виде афиши «От российского театра объявление». Здесь он издевался и над трагедией Ломоносова «Тамира и Селим», и над величественно-грандиозной космической образностью од Ломоносова, и над его занятиями химией, мозаикой, окрашиванием стекла (выделыванием бисера), которые в кругу дворянских интеллигентов воспринимались как занятия «низменные». Наконец, целая обширная полемика возгорелась из-за сатиры Елагина «На петиметра и кокеток»; и этой сатире прославлен «учитель мой» Сумароков и попутно задет Ломоносов; кроме того, эта сатира была направлена против придворной молодежи, а молодые

- 358 -

дворянские интеллигенты круга Сумарокова, гордившиеся своею независимостью, имели тенденцию обвинять Ломоносова в службе двору, неверно и полемически истолковывая его государственное служение. Ломоносов, напавший на Елагина в письмах к Шувалову уже по поводу его прежних выступлений, ответил на его сатиру резкой стихотворной отповедью («Златой младых людей и беспечальной век...»). Затем началась стихотворная перепалка, содержащая до десятка произведений, в которой досталось и Елагину и Ломоносову.

Все эти полемические произведения не попадали в печать, как и лирические стихотворения поэтов школы Сумарокова в это время; они расходились в списках, и этого было совершенно достаточно для представителей школы; со своим творчеством они вовсе не стремились обращаться к широкой аудитории; они писали только для «своих людей», для дворян своего круга. Однако их лирика, распространяясь в пении, сыграла известную роль в формировании читательских вкусов в сравнительно широких слоях.

Интимная лирика, учительство в области нравов и искусства и даже литературная полемика занимали Сумарокова и поэтов его школы до середины 1750-х годов. В 1756 г. началась Семилетняя война. Политическое положение в государстве обострилось и осложнилось в высшей степени. Правительство оказалось в руках кучки вельмож, интриганов и дельцов, усиленно грабивших страну и зажимавших проявления общественной инициативы, даже дворянской. Торгашеский дух, ажиотаж грандиозных спекуляций, бюрократический произвол, овладевшие правительством, вызывали в среде передовой части дворянства недовольство. Сумароков в это именно время завершает построение своего политического мировоззрения и выступает как один из политических вождей от лица своей группы.

4

Сам Сумароков считал, что его поэтическая деятельность является служением обществу, формой активного участия в политической жизни страны. В самом деле, он нисколько не был пассивным наблюдателем жизни; тем более он не стремился творить «искусство для искусства». Наоборот, это был человек и поэт, усиленно вмешивавшийся в политику, открыто боровшийся за свои политические идеалы, зло нападавший на своих политических врагов.

Политическое мировоззрение Сумарокова было противоречиво. Он был дворянином не только по происхождению, но и по своим взглядам. Власть дворян-помещиков над своими вассалами-крестьянами казалась ему необходимой основой общества, связью его, крепящей все его элементы. Когда Екатерина II в рукописи своего «Наказа» поставила — весьма осторожно и неопределенно — вопрос о том, не следует ли освободить крестьян от крепостной зависимости, Сумароков решительно запротестовал: он настаивал на сохранении крепостного права; он писал: «Сделать русских крепостных людей вольными нельзя; скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут, и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян; и будет ужасное несогласие между помещиками и крестьянами, ради усмирения которых потребны многие полки, и непрестанная будет в государстве междоусобная брань... Мне в деревнях во веки не жить; но все дворяне, а может быть и крестьяне сами такою вольностью довольны не будут, ибо с обеих сторон умалится усердие. А это примечено, что помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень

- 359 -

любят, а наш низкий народ никаких благородных чувствий еще не имеет...»

В 1766 г. Вольно-экономическое общество объявило конкурс на сочинение на тему о собственности крестьян; тема эта ставила вопрос о крепостнических отношениях. Сумароков немедленно прислал в общество, коего членом он даже не состоял, резкое возражение против самой постановки вопроса; он заявлял, что само собой разумеется, для крестьян лучше быть свободными, так же, как, например, канарейке, забавляющей хозяина, лучше быть на воле, а не в клетке, или собаке, стерегущей дом, лучше быть не на цепи. «Однако, одна улетит, а другая будет грызть людей; так одно потребно для крестьянина, а другое ради дворянина»; но, по мнению Сумарокова, интересы дворянства совпадают с интересами государства; он делает вывод: «свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того и толковать не надлежит». Когда произошло Пугачевское восстание, Сумароков написал два стихотворения, в которых говорил о Пугачеве с беспримерной яростью и свирепо требовал жесточайшей расправы с ним.

Сумароков считал, что только родовое дворянство призвано управлять государством и народом. Но, с другой стороны, Сумароков был столь же решительно недоволен теми формами зависимости крепостных от помещиков, которые установились в его время в России. Его дворянское мышление не мешало ему быть настроенным либерально в основных вопросах социально-политического бытия страны. Его концепция идеального государства имела характер феодальной утопии. Он считал, что государство должно зиждиться на двух социальных слоях, как на своих устоях; этими слоями являются крестьянство и дворянство; крестьяне должны работать руками и содержать все государство, в частности — дворян. Они могут не иметь ни культуры, ни высокой морали; их удел — физический труд. Наоборот, дворяне должны работать головой и руководить всем государством; для того, чтобы они могли успешно усваивать необходимую для этого культуру ума и морали, для того, чтобы они свободно могли осуществлять свою функцию разума страны и руководства, они должны быть освобождены от производительного труда, и их должны содержать крестьяне. Таким образом, эта «рациональная» четкая схема должна была оправдать крепостное право. Но она не могла оправдать рабства. Сумароков различал законную с его точки зрения вассальную зависимость от рабства. Дворянин, по его мнению, имел право получать от крестьян прокормление и имел право, даже обязан был быть судьею и начальником своих вассалов. Но он не имел никакого права видеть в крестьянах свою собственность, обращаться с ними как с рабами, — а такова именно была социальная практика крепостничества в XVIII столетии в России.

И вот, Сумароков ополчается против диких форм крепостного рабства. Он считает, что не дело для «мужика» лезть в начальники. Но от начальников, от дворян, он требует уменьшения их крепостнических притязаний. Объективно он борется за смягчение, ограничение крепостного права, введение его в «законные» рамки, выступая против кровных классовых интересов реакционного большинства своего собственного класса. В целом ряде своих произведений — в баснях, сатирах, комедиях, статьях — он резко нападает на чрезмерную эксплоатацию крепостных крестьян, на мучительство в отношении к ним. Он мечтает о государстве, в котором:

Со крестьян там кожи не сдирают,

Деревень на карты там не ставят,

За морем людьми не торгуют. («Хор по превратному свету».)

- 360 -

Он возмущен дворянчиком-мотом, который «страдает от долгов».

А етова не воспомянет,

Что пахарь, изливая пот,

Трудится и тягло ему на карты тянет.(«Ось и Бык», 1769.)

В тех же замечаниях на «Наказ», в которых Сумароков заявил себя крепостником, он тем не менее писал: «Продавать людей, как скотину, не должно». Здесь же он проводил свою идею разницы между рабом и вассалом-крепостным: «Между крепостным и невольником разность: один привязан к земле, а другой к помещику». В статье «О домостроительстве» Сумароков писал: «Домостроительство состоит в приумножении изобилия. Многие превозносятся прехвальным именем домостроителя, и заслужили себе похвалу; но рассмотрим, похвалы ли они достойны или чего иного, и в чем состоит домостроительство, а паче, какая от него истинная польза. На первое услышу я сей ответ: дабы умножены были тщанием хозяина прибытки; на второе дабы тем обогащалося государство. Чьи прибытки? ежели только единого хозяина, так это ему единому разрешение вина и елея, а крестьянам сухоядение; а польза государственная или паче общественная — умножение изобилия всем, а не единому; почему ж называют тех жадных помещиков экономами, которые или на свое великолепие, или на заточение злата и серебра в сундуки сдирают со крестьян своих кожи и коих манифактуры и прочие вымыслы крестьян отягощают и все время у них на себя отъемлют, учиняя их невинными каторжниками, кормя и поя, как водовозных лошадей, противу права морального и политического, единственно ради своего измышленного изобилия, раздражая божество и человечество. Блаженство состоит во спокойствии духа. Что приятнее богу и государю: то ли, когда господин, обитатель великой деревни, ест привезенных из Кизляра фазанов и пьет столетнее токайское вино, а крестьяне его едят сухари и пьют одну воду; или когда помещик ест кашу и пьет квас, а крестьяне тоже? Вкус помещика потоне; так пускай щи его будут погуще, погуще и квас, когда ему угодно. Когда солнце равно освещает и помещика и крестьянина, так можно и крестьянину такие же есть яйца, какие высокородный его помещик кушать изволит...

«Помещик, обогащающийся непомерными трудами своих подданных, суетно возносится почтенным именем домостроителя, и должен он назван быть доморазорителем. Такой изверг природы, невежа и во естественной истории и во всех науках, тварь безграмотная, непочитающий ни божества, ни человечества, каявшийся по привычке и по той же привычке возвращавшийся на свои злодеяния, заставляющий поститься крестьян своих, разрушающий блаженство вверенных ему людей, стократно вреднее разбойника отечеству. Увеселяюся ли я тогда, имея доброе сердце и чистую совесть, когда мне такой изверг показывает сады свои, оранжереи, лошадей, скотину, птиц, рыбные ловли, рукоделия и прочее? Но я с такими домостроителями не схожуся, и пищи, орошенныя слезами, не вкушаю. Много оставит он детям своим; но и у крестьян его есть дети. В таком обеде пища — мясо человеческое, а питие — слезы и кровь их. Пускай он то сам со своими чадами кушает». В этой гневной инвективе слышатся уже ноты крыловской сатиры.

Сумароков принципиально считает, что никто не может продавать человека, что помещик, торгующий людьми, — фигура социально-вредная.

Не жалко ль? может бык людей быку продать.

- 361 -

Сумароковская концепция смягченного крепостного права — но не рабства, как идеала, теснейшим образом связана с его концепцией обязанностей дворянина, основной для всей его литературно-публицистической деятельности. Главная задача всего творчества Сумарокова — просвещение, воспитание дворянства как правительствующего сословия. Он выступает как дворянский просветитель, исходя из утопического, чтобы не сказать фантастического, идеала мудрых, благородных, культурных дворян, якобы преданных интересам государства и народа. Тема дворянского воспитания для Сумарокова, как позднее для Новикова и Фонвизина, — это тема политическая и весьма ответственная. Сумароков чужд, конечно, мысли о каких-нибудь особых, от бога установленных правах помещиков, людей «голубой крови». Он для этого слишком культурен и слишком высоко ценит Вольтера. Но он считал, что дворяне, путем родовых традиций культуры и чести, должны специально подготовляться к делу управления и должны быть наиболее подготовлены к этому. Он считал, что дворянин обязан служить государству, обязан быть высококультурен, образцово честен, морален, благороден; если этого нет, — дворянин должен быть лишен прав на пользование крепостным трудом, должен быть лишен привилегий господина страны. Сумароков согласился бы полностью с формулой фонвизинского Стародума: «Дворянин, недостойный быть дворянином, — подлее его ничего на свете не знаю!» В своих сатирических нападках на этих «недостойных» дворян Сумароков бывал необычайно резок. Но беда его была в том, что фактически почти весь класс помещиков оказывался таким «недостойным»; ведь это были помещики-рабовладельцы, а не идеальные руководители, не заинтересованные в своем положении и приносящие свои силы и свое достояние на алтарь отечества. И в результате сатира Сумарокова на злонравных дворян иногда звучала как сатира на крепостничество. В этом отношении программным произведением Сумарокова была его «Сатира о благородстве» (т. е. о дворянстве); он писал здесь:

Сию сатиру вам, дворяне, приношу!

Ко членам первым я отечества пишу.

Дворяне без меня свой долг довольно знают,

Но многие одно дворянство вспоминают,

Не помня, что от баб рожденным и от дам

Без исключения всем праотец Адам.

На то ль дворяне мы, чтоб люди работа́ли,

А мы бы их труды по знатности глотали?

Какое барина различье с мужиком?

И тот и тот земли одушевленный ком;

А если не ясней ум барский мужикова,

Так я различия не вижу никакова.

Мужик и пьет и ест, родился и умрет;

Господский также сын, хотя и слаще жрет,

И благородие свое нередко славит,

Что целый полк людей на карту он поставит.

Ах! должно ли людьми скотине обладать?

Не жалко ль? может бык людей быку продать.

А во учении имеем мы дороги,

По коим посклизнуть не могут наши ноги.Этот идеал дворянина, человека чести и культуры, потому только владеющего первым местом в государстве, разительно расходился с фактическим характером представителей помещичьего класса, и Сумароков не

- 362 -

мог не видеть этого. Он положил все свои силы как писатель, публицист, общественный деятель, чтобы приблизить своих собратьев по классу к своему идеалу, — и не успел в этом, конечно, нисколько. Он был разбит в борьбе со своим собственным классом. Но его проповедь высокой общественной морали хотя бы в пределах дворянства, к которому он обращался, сыграла известную воспитательную роль и за пределами помещичьей культуры, хотя сам он хотел воспитывать своей сатирой, своими трагедиями, своей лирикой дворян. Крестьянам, по его мнению, нужно было не воспитание, а покорность и трудолюбие. Тех же, кто не хотел и не мог уложиться в его социальную схему, он хотел просто уничтожить.

Грабители кричат: бранит он нас!

Грабители, не трогаю я вас;

Не в злобе, в ревности к отечеству дух стонет;

А вас и Ювенал сатирою не тронет.Тому, кто вор,

Какой стихи укор?Ворам сатира то: веревка и топор.

(Эпиграмма.)

Эти «грабители» были в первую очередь русские царские чиновники, бюрократы, «подьячие», по терминологии Сумарокова, На верху всей лестницы российской бюрократии находился царь. Политическая практика русской монархии XVIII в., ее структура вызывают порицание Сумарокова, так же, как социальная практика русских помещиков. Конечно, Сумароков чужд республиканских идей. Но он не может согласиться с деспотизмом русских царей, с произволом, с развращением и продажностью правительственного аппарата, с бюрократическим и полицейским характером его. Он стоит на либерально-дворянских позициях и в вопросах политического устройства страны. Он хочет некоторого ограничения власти монарха, введения его в некоторые законные рамки. Он усвоил учение о государстве Монтескье, который вообще оказал огромное влияние на политическое мышление дворянских либералов XVIII столетия вплоть до Фонвизина. В своем классическом труде «О духе законов» (1748) Монтескье установил различение трех видов государства: республика, монархия и деспотия. Республика управляется народом, и принципом государственного управления в ней, предпосылкой ее бытия является добродетель граждан. Монархия управляется государем, власть которого ограничена законом, для него обязательным; принцип монархии — честь и опора ее — аристократия. Деспотия управляется неограниченным государем, повинующимся только своей прихоти; принцип власти деспотии — страх. Монтескье блестяще, смело и ярко нападает на деспотию, ненавистную ему; республику он ставит очень высоко; но ближайшим образом, как достижимую программу для своего отечества, он предлагает монархию, образец которой он видит в конституционном, в значительной мере уже буржуазно-демократическом строе современной ему Англии.

Сумароков — также «монаршист»; он считает, что монарх должен быть подчинен законам чести, воплощенным в государственных законах, что он должен управлять во имя государства и силами дворянства и что дворянство должно своими правами гарантировать сохранность «свободы» и независимость законов. Он говорит: «Монархическое правление, я не говорю диспотическое — есть лучшее» («Некоторые статьи о добродетели»). Без всякого сомнения, русское государство своего времени Сумароков считал деспотией и считал своим долгом поэта и дворянского

- 363 -

идеолога бороться за создание в России «монархии», сословной, дворянской, но обеспечивающей свободу дворянина и обеспеченной организациями дворянской общественности.

Исходя из своего идеала сословной монархии, Сумароков со свойственной ему запальчивостью и дерзостью напал на те социальные явления и социальные силы, которые он расценивал отрицательно. Последовательная, резкая, озлобленная борьба с реакционными силами государства проходит красной нитью через все его творчество, начиная от трагедий и кончая злободневными статейками. Первый враг Сумарокова — бюрократия, по его терминологии — «подьячие». Подьячие Сумарокова — это вовсе не мелкие взяточники, это чиновники вообще, это та власть, которая опирается не на «благородство» своих представителей, а на прямое подавление бюрократическим аппаратом. Сумароков непрочь был предложить полное искоренение подьячих, в которых он видел плевелы общества.

Сумароков изображает своих подьячих чаще всего нечистоплотными, некультурными, жадными и наглыми взяточниками, мошенниками, утеснителями народа. Метит он при этом и в самых властных вельмож; так, он называет подьячим своего начальника по театру, вельможу К. Е. Сиверса, с которым он рассорился и в котором видел и самодура, и выскочку из «смердов», и «чухонскую блоху»; «озлобленный мною род подьяческий, которым вся Россия озлоблена, изверг на меня самого безграмотного из себя подьячего и самого скаредного крючкотворца», — писал Сумароков о Сиверсе. В 1759 г. Сумароков рассказал в одной из своих статеек притчу: «Утесненная Истина пришла некогда пред Юпитера и, жалуяся на приказных служителей, просила чтоб он истребил из них тех, которые до взяток охотники, ради народного спокойствия. Юпитер отрекался и говорил ей, сколько вдов и сирот останется и сколько прольется слез, нищих умножится, ходящих по миру и просящих милостыни. Нет, — отвечала она, — нищих будет меньше, ибо меньше грабительства будет. Или разве тебе больше угодно, чтоб невинных людей, ими ограбленных, жены, дети и они сами слезы проливали и по миру таскались? Сверх того редко бывает, чтобы по мужней смерти жена или по смерти отцовской сын или дочь после приказнова человека по миру ходили; всегда после их имения остается довольно; разве покойник чаще бывал на кабаке, нежели в приказе. По долгом ее прошении согласился наконец Юпитер ударити громом; но клялся Стиксом, что он того в другой раз не сделает; лучше, говорил он, их исправлять, нежели истреблять; и хотя Истина и уверяла его, что удобнее петиметра удержать от наряда, нежели подьячего от взяток, однако Юпитер согласился однажды только громом удалить и сказал: хотя бы я и не клялся, я бы в другой раз не сделал сего, убегая порекания; беззаконники за строгость тебя и меня поносят, и ежели по большинству голосов нас обвинять станут, так мы от поношении не убежим. Почтенна ты на свете, но Политика тебя еще почтеннее; без тебя на свете обойтися удобно, а без нее никак невозможно...» Все в этой аллегории примечательно: и уверенность, что подьячих нельзя испранить, а надо искоренить, и недоверие к принципу большинства голосом, и упреки Юпитеру (правительству) в том, что он вершит дела не по истине. Точку зрения истины представляет, конечно, сам Сумароков, а по «политике», т. е. по незаконному политиканству, в угоду подьячим действует правительство Елизаветы. «Ударил Юпитер, повалилися подьячие, запели жены их обыкновенную пригробную песню. Народное рукоплескание громче юпитерова удара было. Обрадовалася Истина; но в какое смятение пришла она, когда увидела, что самые главные злодеи из приказных служителей осталися целы. Что ты сделал, о Юпитер; главных ты пощадил грабителей!

- 364 -

вскричала она. И когда Юпитер извинялся неведением и говорил ей: кто мог подумать, что ето подьячие! Я сих богатых и великолепных людей почел из знатнейших людьми родов; — Ах! говорила она, отцы сих богатых и великолепных людей ходили в чириках, деды в лаптях, а прадеды босиком». Сумароков прекрасно понимает, что суть дела не в мелких чинушах, а в «подьячих» в лентах и звездах.

Именно бюрократизм виноват и в том, что к власти лезут люди из «низов», так считает Сумароков. Он обрушивается на выскочек, на плебеев, пробравшихся к власти. И здесь он выступает как дворянский идеолог, блюститель чистоты и «благородства» дворянских привилегий и феодальных традиций, — но и не только как дворянский идеолог; ведь эти плебеи, выбившиеся «в люди», — это именно подхалимы, бюрократы, грабители народа и угнетатели его. Отстаивая свой схематический и нереальный идеал дворянского государства и нападая на подьячих, Сумароков боролся фактически не с народом, а с реальной практикой самодержавия.

Рядом с «подьячими» стоят в сознании и творчестве Сумарокова торгаши-откупщики. Система организованного грабежа казны и народа сразу, оформившегося в практике продажи государственных монополий частным лицам, особенно нагло развилась в последние годы елизаветинского царствования. И именно на эти годы падает целый ряд произведений Сумарокова об откупщиках. Между тем, откупщики были сильными людьми, наиболее крупным из них был сам П. И. Шувалов, едва ли не руководивший всеми правительственными делами в последние годы царствования Елизаветы Петровны. И вот, Сумароков резко нападает на откупщиков, которые готовы взять на откуп «Неву и петербургски все текущие с ней реки» или даже — после своей смерти — вечную муку грешников в аду; как и в отношении к подьячим, Сумароков считает, что «Юпитеру» давно пора «бросати гром» на откупщиков.

Но дело было не только в системе монополий; видя страшные бедствия народа на крепостных фабриках, зная о серьезности «волнений» заводских рабочих, ненавидя спекулянтов, Сумароков не мог подняться над этими эмпирическими наблюденными им фактами; он отрицал вообще пользу промышленности для России; здесь в нем говорил и дворянин-помещик, мечтавший о государстве без торгашей, как и без подьячих. И здесь он расходился с Ломоносовым, глубоко понявшим необходимость технического прогресса страны. Сумароков писал: «В моде ныне суконные заводы; но полезны ли они земледелию? Не только суконные дворянские заводы, но и самые лионские шелковые ткани, по мнению отличных рассмотрителей Франции, меньше земледелия обогащения приносят. А Россия паче всего на земледелие уповати должна, имея пространные поля, а по пространству земли не весьма довольно поселян, хотя в некоторых местах и со излишеством многонародна. Тамо полезны заводы, где мало земли и много крестьян» («О домостроительстве»). Так в сознании Сумарокова преломилось по-своему учение французских физиократов.

Нападая на представителей власти — бюрократов и спекулянтов, — Сумароков вел одновременно борьбу и с «двором», т. е. самим правительством. Так было и при Елизавете и при Екатерине II. С другой стороны, все его враги, — и «двор», и подьячие, и откупщики, и выскочки, и самодуры, — все они сосредоточились в городах, в столицах и сделали жизнь в них адом. Сумароков рвется из столицы в приволье деревни, в дворянское поместье, где «благородный» человек — сам себе хозяин, где он не зависит от властей. «Оставь меня, мой друг, в моем уединеньи, — пишет Сумароков в статье „Письмо о красоте природы“ (1759), — и не привлекай меня видеть великолепие города и пышность богатых». Затем идет

- 365 -

панегирик красотам природы, побеждающим суетную роскошь городов, и прославление спокойной жизни в деревне. «Не препятствуют моему сну тягостные мысли; с удовольствием засыпаю и с удовольствием пробуждаюся. Притворства я здесь не вижу, лукавство здесь неизвестно. Одеваюся я, как мне покойно, говорю и делаю, что я хочу, и в поведении своем кроме себя никому не даю отчета. Что делается на свете, я знать не любопытствую и, удалившися света, в простоте и в моем уединении обретаю время золотого века». Так возникает у Сумарокова идеал своеобразного помещичьего «руссоизма», потом имевший широкое распространение у его преемников и далее в дворянской литературе вплоть до Карамзина.

В своей политической концепции Сумароков использовал и Монтескье, и физиократов, и, конечно, много других социально-политических теоретиков Запада, например немецких либеральных государствоведов, Юсти или барона Бильфельда. В своем философском мировоззрении он так же опирался на достижения западной мысли, как и другие его современники.

«Не должно ли нам, любезные россияне! радоваться, что мы, нашед вкус в чужестранных книгах, открыли себе путь к наукам? Не должно ли нам веселиться, что мы прилежностию и старанием людей разумных довольно уже видим книг и на своем языке?» — пишет журнал кадетского корпуса «Праздное время в пользу употребленное» в программной статье «О беседах и книгах» (1759). Вкус к чужестранным книгам, действительно, был велик, что не дает нам права, конечно, говорить о «подражательности», т. е. о неорганичности, искусственности русской культуры данного периода. В частности, много читали философов и политических писателей. При этом интересы и чтения не ограничивались кругом французской литературы. Если мы рассмотрим статьи Сумарокова, в которых идет речь о философии, то мы увидим, что он разбирается во взглядах, в деятельности Локка, Декарта, Лейбница, Спинозы, Бейля, Эпикура, Вольтера, Руссо, Гоббса. Конечно, Локка Сумароков читал во французском или немецком переводе, но он черпал все же сведения о нем, об английских мыслителях вообще, из первых рук. Немецкая же умственная жизнь была издавна столь же близка и, во всяком случае, столь же известна русским дворянским начетчикам, как и французская. Вообще они могли выбирать, потому что были людьми широко образованными. Языки они знали также хорошо. Немецкий и итальянский, кроме французского, знал и Сумароков. И в чисто поэтической сфере их интересы вовсе не замыкались французской классикой. Сумароков переводит Флеминга, пишет стихотворное послание «Каршин»; Херасков переводит Метастазио, любимца всех писателей XVIII в. в России, подражает Мильтону и Клопштоку и т. д. Может быть, еще интереснее то, что русские поэты и во Франции знают и ценят не только классиков. Херасков переводит сонет Сент-Амана, Сумароков пишет сонет, по теме восходящий к Тристану Л’Эрмит, знает о Франсуа Виллоне.

Без сомнения, наибольший интерес в среде русских дворян-интеллигентов из всего богатства философских идей, разработанных западными мыслителями, привлекали те разделы идеологии, которые имели непосредственно практическое значение: мораль, проблема воспитания, социальная мораль и политика, наконец, проблемы отношения к религии и церкви. Наоборот, когда начала складываться идеология русского разночинца, он заинтересовался общими проблемами наравне с практическими. Его заинтересовала не только практическая этика, но и теория права вообще; его заинтересовали гносеологические проблемы; вопросы религии он поставил иначе, принципиальнее и шире, на общеисторической почве.

К вопросам метафизики и Сумароков чувствовал недоверие. Он усвоил рационалистический метод французских философов-просветителей

- 366 -

XVIII в. и, преломляя его по-своему, он опасается прикоснуться к заветным вопросам, к опасным глубинам. Учеба у просветителей и материалистов привела его, русского дворянского мыслителя, не столько к материализму, сколько к скепсису. Свою маленькую философскую статейку «Письмо к приятелю» (1763) Сумароков начал так: «Поэтам позволено изображать кажущееся истиною, хотя оно и не основательно. Логики дела свои выводят основательными заключениями, физики опытами, математики выкладками; но сколько философов, составивших системы поэтические! Почти вся картезианская философия есть голый роман. Все без изъятия метафизики бредили, не исключая славного и славы достойного Лейбница...» (далее он излагает свои мысли о строении материи, (восходящие именно к Декарту, — оговариваясь, что они тоже недоказательны: «может быть, что и я брежу; но мне, как поэту, отпустительно»). В более поздней статье «Господину Пассеку: вот наш бывший разговор» (1774) Сумароков писал: «Естество разделяется на духи и вещество: что духи, я не знаю; а вещество имеет меру и вес». В этих мыслях слышны отзвуки даже Гельвеция, именно в это время проникавшего уже в Россию. Как и для просветителей типа Гельвеция и, конечно, Вольтера, для Сумарокова гораздо важнее, чем общие вопросы «метафизики», вопросы этики, т. е. вопросы социальные. Это заметно и в поздних работах Сумарокова: «Основание любомудрия» (1772) и «Некоторые статьи о добродетели» (1774), в которых он решительно все время сбивается на вопросы морали и религии, связанные для него между собой. Однако этика Сумарокова скорее приближается к стоическому учению отречения от страстей и благ, ненавистному для Гельвеция и для французских передовых мыслителей XVIII в. вообще.

Что же касается вопросов религии и церкви, то и здесь Сумароков усвоил некоторые достижения передовой европейской культуры, хотя пределы его религиозного либерализма были не широки. Он не стоит на позициях традиционной церковности, он в вопросах релилии «вольнодумец», но он не пошел дальше Вольтера, понятого при этом умеренно. Он — деист и без бога обойтись не может.

Авторитетом — в философских вопросах — для всего круга дворянских интеллигентов середины века был Локк, идеи которого усиленно пропагандировал Вольтер. Сумароков написал целую статью «О разумении человеческом по мнению Локка» (1759). Здесь он излагает сочувственно основную мысль Локка: «Локк отрицает врожденные понятия»; при этом он стоит на сенсуалистической точке зрения: «Все то, что мы ни понимаем, въясняется в разум чувствами. Рассуждение, кроме данных ему чувствами, никаких оснований не имеет», и ниже: «Разум ничего не делает, лишь только сохраняет то, чем его чувства обогащают».

Между тем, Сумароков опасается сделать из этих положений те материалистические выводы, которые сделали из них французские мыслители. В этой же статье он говорит, хотя и между прочим, о «премудрости нашего создателя», которая, по его мнению, не уменьшается высказанными им соображениями.

В отношении к официальной церкви Сумароков — «вольтерианец»; для него церковь как государственная организация включена в систему бюрократической власти, с которой он борется. Он выступает против претензий церкви властвовать, против церковных организаций, имеющих характер мирской силы.

Сумарокова не могли не тревожить, как дворянского либерала, не только отечественные события, — непосредственно политические и идеологические, но и революционизирование западной передовой литературы.

- 367 -

Вольтер и Монтескье были понятны и во многом даже близки Сумарокову; но Жан Жак Руссо был для него решительно неприемлем. В конце жизни он написал статью «О новой философической секте», где напал на «Жака Русо» и его почитателей. Однако и в этой борьбе против Руссо в Сумарокове виден еще — и достаточно ярко — просветитель; он негодует на руссоистов именно за отрицание просвещения; с другой стороны, он признает, что «они при всем худе своем сие имеют достоинство, что они не суеверны». На Руссо Сумароков напал и в статейке «О слове Мораль»; против положения Руссо о том, что человек, исходя из рук природы, добр, направлена, повидимому, статья Сумарокова «К добру или к худу человек рождается?» — «И к добру и к худу», — отвечает он на вопрос, поставленный в заглавии, а в заключении пишет: «Мы рождаемся к худу, и исправляемся моралью и политикою». Замечательно при этом то, что здесь же Сумароков развивает идеи эгоистической психологии и даже этики, сильно напоминающие не только Ларошфуко, но и Гельвеция. «Человек рождается ради себя к добру, а ради другого человека и ради всякого другого животного к худу. Каждое дышущее вредноносно другому дышущему и во своем и в чужом роде... Общая польза не ослабляет сего доказательства; в ней имеет каждый свой собственный прибыток. Во всех сообществах, как у человеков, так и у других тварей согласие от собственного и участного своего прибыточества утверждено, а не от любви к подобной себе твари. Дружимся и любимся мы ради самих себя. Другого любим, любя себя, ненавидим, ненавидя его. Все наши действия происходят от любви к себе и от ненависти к другому». Так сказался до конца старый заквас рационализма и своего рода «вольномыслия» у Сумарокова.

5

И как практик-поэт и как теоретик литературы Сумароков завершил построение стиля классицизма на русской почве.

В Западной Европе классицизм как огромное движение литературы, как стиль, объединивший множество значительных явлений словесного искусства, складывался и развивался в течение двух столетий. При этом в пределах каждой национальной литературы классицизм приобретал особые формы, имел специфический характер. И все же у нас есть основания говорить о единстве всех самых разнообразных литературных движений XVII—XVIII вв., отмеченных печатью общности основ исторического и эстетического мировоззрения. Классицизмов много, — и все же есть единый стиль классицизма. Конечно, классицизм Расина — это не то, что классицизм англичанина Попа или немца Готтшеда, не то, что классицизм даже француза Вольтера, отдаленного от Расина полустолетием. Но всех этих писателей, как ни различны их позиции, политические, философские, даже поэтические, сближает ряд характерных черт общего им стили. Это и позволяет говорить о классицизме вообще, включая и русский классицизм.

Исторически дело сложилось так, что наибольшей ясности, совершенства, полноты стиль классицизма достиг во Франции но второй половине XVII в., при Людовике XIV.

Не нужно думать, однако, будто вся литература, хотя бы даже во Франции в пору Людовика XIV, была подчинена законам и традициям классицизма. Классики завоевывали свое первенствующее положение в отчаянной борьбе и удерживали его с величайшими усилиями. И прежде всего им приходилось бороться с литературой феодалов старинно-аристократического покроя. Это не была литература схоластического типа; это было искусство, настаивавшее на своей отрешенности от быта, от жизни, —

- 368 -

искусство людей, отрешенных от заботы о жизненных нуждах, отрешенных уже и от исторической активности; феодалы «голубой крови» хотели создать вокруг себя ореол приличия и утонченности, недоступных «массе». Им нравилась поэзия исключительной изощренности, исполненная жеманных уловок стиля, формалистически запутанная, поэзия, где о вещах не говорили просто, а лишь остроумными перифразами, где воображаемые герои украшали свои воображаемые и утомительно хитроумные переживания сложным словесным орнаментом.

Это был так называемый «драгоценный» стиль (style précieux), столь убийственно высмеянный Мольером. Разновидности того же стиля мы находим и в других странах — и в манерной поэзии итальянца Марино, так называемый маринизм, и в совершенных хитросплетениях и в напряженной лиричности испанца Гонгоры, и в Англии — в «эвфуистическом» стиле (от названия романа Лилли «Эвфуэс, или анатомия остроумия»), — и в пышней величественной и до предела искусственной поэзии немецких поэтов стиля так называемого барокко.

Классицизм выступил против этих стилей, которые, может быть, наиболее удобно и, пожалуй, точно можно объединить термином стилей барокко, — в качестве стиля централизирующей власти. Это был стиль, выражавший мировоззрение новой социально-идеологической дисциплины, подчинения интересов отдельных личностей разумным интересам государства.

Соотношение долга человека перед государством и индивидуальных влечений личности составляет основную тему, основной интерес литературы классицизма, причем этот конфликт он разрешает принципиально в пользу общественного, государственного долга. Классицизм видит в человеке прежде всего слугу государства; он считает идеологически и эстетически ценным в человеке только то, что подчиняет его норме, закону разума и общества. Все индивидуальное именно поэтому не входит в систему ценностей классицизма. Идеал величественного и бесстрастного сверхчеловеческого закона разума был в нем принципом положительным, принципом гражданского воспитания, без сомнения глубоко прогрессивным.

Искусство классицизма, как оно было воплощено Расином, Ж. Б. Руссо и многими другими во Франции и других странах, как оно было кодифицировано Буало в его знаменитой дидактической поэме «Поэтическое искусство», — антииндивидуалистично, отвлеченно, рационалистично. Для поэта-классика весь мир культуры основан на чистой логичности; мысль, разумное построение логики обеспечивают познание истины, т. е. познание действительности; наоборот, чувство, конкретное чувственное восприятие, подвержено случайностям и ошибкам; оно не дает правильного представления о действительности; так учили классики, руководимые философами-рационалистами. Они хотели быть по-своему реалистами, т. е. они хотели правильно изобразить истинную, подлинную действительность, как они ее понимали; но они полагали, что самая подлинная действительность — не живая жизнь отдельных людей в конкретных условиях социального их существования, а законы разума или же механически понятые и отвлеченно логизированные силы человеческой психики, подчиненные нормам той же антииндивидуальной разумности.

Поэт-классик не изображал конкретного, индивидуального человека; он изображал человека вообще, отвлеченного человека. Он представлял себе человеческую психику не в виде единого и сложного противоречивого потока переживаний, а в виде математической суммы несмешиваемых «способностей» или чувств, каждое из которых может быть рассмотрено в чистом виде. Так, например, Расин хочет показать не конкретные факты

- 369 -

жизни, а общие законы психики, хотя, конечно, эти, по его мнению, общие законы, — не более, чем типические черты психики и даже социального кредо определенной среды в определенных исторических условиях, — в конце концов дворянства, поддерживающего Людовика XIV. Но художественный метод Расина построен на логизированном обобщении. Действие его трагедий происходит чаще всего в неопределенной обстановке, — palais à volonté (дворец какой угодно), как обозначали такую декорацию на театральном языке эпохи. Это был ничего конкретного не обозначающий архитектурный пейзаж: колонны, своды, сгруппированные в геометрический узор, в конце концов пейзаж сферы чистой разумности и идеальной государственности, а не земли. Актеры были одеты в отвлеченно-театральные костюмы, в основном повторяющие придворные костюмы их эпохи. Наоборот, согласно правилу, действие трагедии должно было происходить в очень давние времена, или хотя бы в очень далекой стране, — именно для того, чтобы жизнь, знакомая зрителям, не мешала своими конкретно-близкими чертами созерцать под видом античных героев отвлеченные чувства, «способности души» и законы разума. Молодые дворяне во время спектакля сидели на сцене — и их же рационализированные схемы в величественных позах беседовали отточенными и ясными стихами Расина о их чувствах и мыслях. Потому-то трагедию нужно было обязательно — по непререкаемому правилу — писать в стихах, и именно величественным александрийским стихом; проза считалась в основном языком быта, единичной, случайной жизни. Стихи — язык багов, язык подлинного искусства, язык, непохожий на бытовой и пригодный для воплощения чистой разумности. Отсюда же и пресловутое правило трех единств, обязательное для всей драматургии классической поры; согласно правилу единства места, все действие пьесы должно было происходить в одном месте, — например в одном доме, а лучше всего — В одной комнате или на одной площади. Понятно, поскольку, например, в трагедии речь шла о войнах, заговорах, больших политических событиях и в то же время о любви, — это место действия превращалось в условное отвлеченное место, никакое конкретное место. При этом значительнейшие события по ходу пьесы не могли быть показаны зрителю; о них лишь рассказывали ему в обстоятельных поэтических повествованиях. Это тоже была характерная черта этого типического жанра классической поэзии; классическая трагедия — не драма действия, а драма разговоров; поэта-классика интересует не факт, а анализ, непосредственно формулируемый в слове. Второе единство — единство времени — сводится к тому же. Правило о нем требовало, чтобы все действие пьесы укладывалось не более, чем в сутки, и чем меньше оно превосходит время представления — три часа, тем лучше; в сущности же получилось так, что действие, например, трагедии протекало и вне времени, как оно протекало вне пространства. Наконец, правило единства действия требовало, чтобы в пьесе не было ничего лишнего, никаких эпизодов или действующих лиц, не необходимых для развития основного сюжета; потому что анализ должен был производиться в наиболее отвлеченном виде, а пестрота впечатлений жизни, затуманивающая разумную основу ее, подлежала устранению.

Нет необходимости указывать здесь другие правила, которым должен был подчиняться поэт, взявшийся написать трагедию; этих правил было еще немало; они регламентировали и количество действий пьесы (обязательно 5), и самое построение ее, распределение элементов сюжета по действиям, и входы и выходы действующих лиц и т. п. Существенно здесь именно самое наличие правил, законов творчества. Трагедия в этом отношении не представляла исключения среди других жанров; все они

- 370 -

получили разработанный кодекс законов, вполне обязательных для поэта-классика. Классическая эстетика считала, что произведения искусства не призваны выражать индивидуальное сознание, идеи или переживания своего автора. Индивидуальное вообще не интересует классиков. Классическая эстетика антиисторична. По ее представлению, искусство призвано выражать вечную и незыблемую истину, вечное и общее, свойственное всем людям всех времен и народов. Оно призвано выражать это общее по столь же общим законам разума. Эти законы обязательны для всех поэтов всех времен и народов, как нормы государственности обязательны для личности; они сформулированы в применении к литературе в незыблемых правилах. Поэтическое творчество становится похожим на точную науку.

Основа всех правил классической поэтики — разделение литературы на несмешиваемые жанры. Здесь царил своеобразный закон единства стиля. Каждая тема соответствовала своему жанру, и каждое произведение строилось по закону своего жанра — прямолинейно и целостно. Если закон трагедии — возвышенное страдание, то все в ней будет соответствовать этому закону. Стиль трагедии торжественный, не допускающий не только таких слов, как корова или гусь, но вообще бытовых слов, бытовых разговорных оборотов. Действующие лица трагедии — цари и «герои» и т. д. Получается единство, прилаженность друг к другу всех этих элементов поэтики — «высоких» в одни жанры, «низких» в другие и т. п. Ни одна комическая черта не должна осквернить «высокую» трагедию, и ни одна «возвышенная» черта не должна унизиться появлением в комедии. Вся эта схема жанровой классификации в высшей степени органически выражала мировоззрение абсолютистской государственности, как и вообще вся система правил классического искусства. Это мировоззрение видело в человеке лишь отвлеченную единицу сословной классификации, оно было антииндивидуалистично вообще.

Отвлеченное, антиисторическое, механическое мышление классицизма предполагало, что разум указывает для данной художественно-идеологической задачи лишь одно абсолютно правильное решение, и притом навсегда. Если когда-то великий поэт-мастер создал правильное, разумное прекрасное произведение, то не надо его преемникам в искусстве итти иными путями, а надо, наоборот, подражать этому образцу. Эстетика абсолютистского классицизма авторитарна, она преклоняется перед авторитетами. Рядом с «правилами», вторым устоем всего искусства классицизма были «образцы», теория подражания. При этом примечательно, что ни в теории, ни в практике поэзия классицизма не была только «книжной» поэзией. Фактически классики писали иначе, чем те поэты, которых они избрали своими образцами. Да и в теории они требовали от искусства в первую очередь «подражания природе», естественности; но они природу, жизнь понимали в плане предпочтения общего частному, общественного личному.

Образцовой литературой была объявлена античная литература. Подражать надо было грекам и римлянам. При этом, сооответственно политическим идеалам классицизма, наибольшее внимание привлекала поэзия императорского Рима, поэзия века Августа — Овидий, Вергилий, Гораций. Из греков интересовал не столько Софокл или тем более Эсхил, сколько утонченный Еврипид. Античные жанры, античные образы, античная мифология заполняют литературу, которая не становится от этого более близкой подлинной античной.

Первые воздействия классицизма в России могут быть прослежены еще в XVII в., в поэзии, создававшейся при дворе царя Алексея Михайловича, в творчестве ученого монаха-стихотворца Симеона Полоцкого,

- 371 -

носителя придворного литературного стиля. На смену его школьному украинскому классицизму пришел новый, почерпнутый уже непосредственно в западных источниках Кантемиром и Тредиаковским. Они обращаются и к античным образцам и к французским и немецким классикам. Они дают сами образцы творчества в канонизированных классических жанрах. Самые принципы стиля Кантемира и раннего Тредиаковского с их стремлением к рациональной простоте, ясности, логичности, с их дидактизмом и схематизмом мышления — все это вело к созданию русского классицизма.

Русский классицизм, канонизатором которого явился Сумароков, имея общие с французским и немецким классицизмом идеологические и стилистические очертания, все же отличается от своих западных собратьев. Во-первых, русский классицизм в своих развитых формах в середине XVIII в. оказался литературным проявлением мировоззрения совершенно определенной общественной группы — именно наиболее культурного и либерального дворянства, и черты дворянского мировоззрения в сочетании с своеобразным просветительством придают ему характерный и оригинальный облик. С другой стороны, русский дворянский классицизм рождался поздно, рождался уже с трещиной.

Он просуществовал как единый стиль, как литературное течение, не более трех десятков лет, начиная с эпистол Сумарокова 1747 г., и до первых од Державина, разрушителя этого стиля, до «Россиады» — завершения стиля. Тогда же, в начале 1780-х годов, Фонвизин писал «Недоросля», в котором изнутри классицизма рождался реалистический метод. Ведь и у Сумарокова, наиболее последовательного классика в русской литературе, принцип отрешенности от конкретных фактов действительности, рационалистического обобщения и понятийной отвлеченности не смог овладеть всей совокупностью его творчества. При этом живые и конкретные отклики на реальную жизнь мы находим у Сумарокова не в высоких жанрах, посвященных выявлению его идеала, а именно там, где он нападает на отклонения от идеала, являющиеся для него слишком реальной, печальной и неприемлемой действительностью. То же самое мы видим и у представителей второго поколения русских классицистов, даже у Хераскова, Ржевского и др. Тут же необходимо оговорить, что реалистические элементы мы ни в какой степени не должны усматривать повсюду, где мы встречаемся с «низким» стилем, с речевой грубостью или даже с отдельными упоминаниями бытовых предметов или «бытовизма» вообще. Реализм, — даже если говорить только лишь о формировании элементов его, — вовсе не сводится к разговорам о кабаках или ночных туфлях. Реализм — это мировоззрение, а не слова. Реализм — это определенное отношение к действительности, а не аморфный выбор тематических мотивов. Поэтому и в творчестве Сумарокова следует видеть некоторые, еще слабые, моменты реалистического характера не потому, что он грубовато и смешно балагурит в своих «притчах», а потому, что отрицательные — с его точки зрения — явления общественной жизни он показывает конкретно, как реальные факты действительности, а не отвлеченно-типологически по эстетике Декарта.

И в этом сказались существенные специфические черты русского классицизма XVIII в., по сравнению с его западными прообразами и собратиями. Русский классицизм был поздним цветом; он строился в ту пору, когда он уже рассыпался на Западе. Он строился уже не целостным и с самого начала нес в себе черты собственного распада. Он строился в условиях борьбы за существование русского дворянского либерализма и по мере обострения этой борьбы с крепостнической деспотией он

- 372 -

принужден был делать свое идеологическое оружие все более отточенным, острым. Поражая врагов орудием сатиры, трудно было возноситься в сферу отвлеченных идеалов. В целях яркости, «доказательности» своей пропаганды надо было показать ужасную правду в ее наготе. И вот, именно у наиболее острого и передового политического мыслителя этой традиции, предпринявшего борьбу с рабскими формами крепостничества и с варварскими методами управления деспотии, у Фонвизина, строится по-настоящему реалистическое отношение к действительности и опять в пределах сатирической темы, в меру критики социально-политического уклада страны. Ведь, нападая на рабство и деспотию, Фонвизин делал прогрессивное дело не только в интересах либерального дворянства, но и в интересах свободы страны в целом.

Это же движение намечалось в русском дворянском классицизме уже у Сумарокова. Уже у него мы можем указать, например, и такое существенное отклонение от принципов западного классицизма, как допущение в круг эстетически узаконенных явлений стиля народного творчества, фольклора. Сумароков имитирует фольклорную песню — вещь немыслимая для Расина.

Таким образом, говоря о Сумарокове как канонизаторе и теоретике русского классицизма, мы должны помнить, что сам этот классицизм — это своеобразное и органичное явление русской культуры, хотя и соотносимое с аналогичными явлениями западных национальных культур.

6

Основа конкретной поэтики Сумарокова — требование простоты, естественности, ясности поэтического языка, направленное против ломоносовского «великолепия». Поэзия, построения которой добивается Сумароков, — трезвая, деловитая поэзия, логическая и отвлеченная. Она должна говорить от лица высшего разума, и она чуждается всего фантастического и туманно-эмоционального; она должна быть отчетливой, чтобы соответствовать задаче быть формулой идеологии «разума» страны. Не ослепить пышностью придворного празднества покорных подданных хочет Сумароков, не с монархом хочет он говорить, — он хочет устроить внутренние дела своего класса, он обращается к нему помимо указа власти и хочет говорить с ним прямо и просто, не ослепляя его, а разъясняя ему его права, обязанности и уча его истинному отношению к жизни и ее проявлениям. Он хочет быть «просто» человеком, т. е. идеальным человеком (в его субъективном понимании — образцовым дворянином) в самом строе своей речи. Он хочет вести за собой дворянство и убедить его не патетикой блеска и богатства слов, а внутренней убедительностью логики. Он хочет снять завесу благоговения перед «высшими», создаваемую доклассической поэзией. Он не устает требовать простоты от поэта; он проповедует эту простоту в стихах и в прозе, при всяком удобном и неудобном случае, со всей страстностью своего характера и со всей последовательностью пропагандиста и бойца. Так, в статье «О неестественности» он высмеивает и осуждает поэтов, которые пишут «не имея удобства подражать естества простоте... Что более писатели умствуют, то более притворствуют, а что более притворствуют, то более завираются».

Он бранит поэтов, которые «словами нас дарят, какими никогда нигде не говорят», которые составляют речь «совсем необычайну, надуту пухлостью, пущенну к небесам».

Еще в молодости он, по свидетельству Тредиаковского, порицал

- 373 -

поэтов, нарушающих нормы привычного синтаксиса, переставляя слова в фразе по сравнению с обычным порядком.

Характерно в этом смысле подчеркнутое требование Сумарокова опирать грамматические правила не на образцы старых книг, а на общее употребление, — конечно, в пределах речевой практики дворянской интеллигенции; Тредиаковский же именно поэтому упрекал Сумарокова в недостаточном владении нормами церковно-славянской речи.

Сумароков противопоставлял стихи, которые

...приятностью влекут,

И шествуя в свободе,

В прекрасной простоте...тем, которые «естеству противны», «сияющи в притворной красоте», полны «пустого звука».

Чувствуй точно, мысли ясно.

Пой ты просто и согласно, —наставляет он свою ученицу в поэзии Е. В. Хераскову. «Витийство лишнее природе злейший враг», — пишет он другому своему ученику, В. И. Майкову:

Ум здравый завсегда гнушается мечты.

Коль нет во чьих стихах приличной простоты,

Ни ясности, ни чистоты, —

Так те стихи лишены красоты

И полны пустоты.Здесь особенно характерен первый из приведенных стихов: Сумароков «гнушается мечты»; он — весь на земле, хотя представляет себе эту землю в характерно-рационалистическом аспекте.

«Многие говорили о архиепископе Феофане, что проповеди его не очень хороши, потому что они просты; что похвальняй естественной простоты, искусством очищенной, и что глупея сих людей, которые вне естества хитрости ищут!» — восклицает Сумароков («К несмысленным рифмотворцам»). Он иронически советует писателям «в великолепных упражняться одах; ибо многие читатели, да и сами некоторые лирические стихотворцы рассуждают так, что никак невозможно, чтобы была ода и великолепна и ясна; по моему мнению пропади такое великолепие, в котором нет ясности» (там же); здесь — уже почти неприкрытый выпад против Ломоносова и его поэтики.

На пути прославления безыскусственного выражения Сумароков опять столкнулся с вопросом о народном творчестве. В статье «О стихотворстве камчадалов» он останавливается на проблеме взаимоотношения художнической обработки и стихии непосредственного выражения: «Говоря о стихотворстве, которое чистейшим изображением естества наспаться может, оно всего больше ослеплению искусства подвержено... Останемся лучше в границах правды и разума, и в мысли таковой, что человеку человечества превзойти неудобно. Природное изъяснение из всех есть лучшее».

С Ломоносовым Сумароков боролся по всем линиям его творческой программы. Величественная государственная поэзия Ломоносова, в грандиозных образах воплощающая его мечту о будущем России, была неприемлема для сумароковского рационализма, не вмещавшего в свои узкие рамки стихийного размаха ломоносовского пафоса. В ряде критических выпадов, замаскированных и открытых, Сумароков высказывает свое отношение к ломоносовской поэтике. Он переводит отрывок

- 374 -

из трактата Лонгина «О высоком» (с перевода Буало), выбирая именно то место, в котором осуждаются «надутость», стремление «превзойти великость», «всегда сказать нечто чрезвычайное и сияющее», осуждается «жар не во время», излишняя «фигурность» речи, метафоризм и т. д. — во имя «естественности».