264

Ломоносов

С Ломоносова начинается наша литература; он был ее отцом и пестуном; он был ее Петром Великим — так определил роль Ломоносова в истории русской литературы В. Г. Белинский в статье «Литературные мечтания».

И действительно, своей работой по созиданию национального русского литературного языка, своим поэтическим творчеством Ломоносов открыл новую страницу в истории русской литературы.

С него же начинается новый этап в развитии русской культуры в целом. В своей деятельности он стремился к освобождению русской культуры от связи с церковью, от сословной ограниченности и построению общенациональнюй культуры.

В образе мыслей и деятельности предшественников Ломоносова — Феофана Прокоповича, Кантемира, Тредиаковского, отчасти Посошкова отразилось многое из того, что составляло дух Петровской эпохи. Но ни один из них не смог придать своим идеям тот размах и тот всеобъемлющий характер, ту зрелость и классическую ясность, ту последовательность, которые присущи идеям Ломоносова. Только в деятельности Ломоносова прогрессивные стороны Петровской эпохи нашли свое наиболее полное идеологическое выражение. Недаром Пушкин видит в Ломоносове «великого сподвижника великого Петра».

Если суммировать все устремления Ломоносова, то они сходятся к одной великой цели — построения своей русской культуры, которая явилась бы выражением самых передовых идей своего времени и вместе с тем носила бы национальный характер. Отстаивая со всей присущей ему последовательностью идею своей национальной культуры, Ломоносов указывал также пути для ее развития.

Кровная связь с народом, прекрасное знание народного языка и любовь к нему, знание прошлого русского народа, его устной поэзии и книжной культуры открыли перед ним один из важных источников, который может питать национальную культуру. Этот источник — те культурные ценности, которые были накоплены на протяжении всей предшествующей истории русского народа. Другим источником должна была стать, по Ломоносову, культура передовых европейских стран. Эти взгляды Ломоносова стали достоянием последующих поколений писателей и публицистов, боровшихся за подлинно народную культуру.

Ломоносов открыл огромные богатства живого русского языка и показал, что культура народа может развиваться только при том условии, если орудием ее будет свой национальный язык. Работая в области языка, он стремился к тому, чтобы русский язык стал языком философии, науки и литературы. Он становится великим реформатором русского языка. И Радищев и Пушкин величайшую заслугу Ломоносова видели в том, что

265

он явился «насадителем российского слова» (Радищев). «Слово твое, — пишет Радищев, — живущее присно и во веки в творениях твоих, слово Российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит во устах народных необозримый горизонт столетий» («Путешествие из Петербурга в Москву»).

Значение Ломоносова в деле создания русского литературного языка не ограничивается его собственной работой в этой области. Не менее важно было и то, что он указал последующим поколениям писателей, в каком направлении должен развиваться русский язык. Это понял Пушкин, который ценил в Ломоносове теоретика и поэта, открывшего «истинные источники нашего поэтического языка». Ломоносов, по мнению Пушкина, спас русский язык от чуждых ему влияний и указал единственно правильный путь для его развития — путь сближения литературного языка с языком народным. «В царствовании Петра I, — пишет Пушкин, — начал он [русский язык] приметно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла свое влияние и на писателей... к счастью явился Ломоносов... Слог его, ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным».

Ломоносов был первым русским поэтом, произведения которого и по своему языку и по своему идейному содержанию явились выражением национального самосознания. Многие идеи Ломоносова продолжали жить в русской литературе последующих десятилетий. Он первый выразил в полной мере те качества, которые в дальнейшем стали неотъемлемыми для нее. Это прежде всего гражданственность и оптимизм, интерес к историческому прошлому России и ее дальнейшим судьбам. Названные свойства стали основными для русской литературы в прогрессивной линии ее развития.

Весь психологический облик Ломоносова, его страсть к науке, его смелость в разрушении старого и отжившего, его созидательные устремления, его патриотизм и вера в народ, его стремление в мечтах опережать десятилетия — все это делает Ломоносова особенно близким нашей эпохе.

1

Михаила Васильевич Ломоносов родился 8 ноября 1711 г. в деревне Денисовке, на Курострове Северной Двины, возле города Холмогор, недалеко от Архангельска, крупнейшего в то время русского порта.

Здесь он провел первые девятнадцать лет своей жизни (до декабря 1730 г.).

Эти годы, проведенные на далеком Севере, не только не пропали даром для умственного развития Ломоносова, но в существенных чертах положили основание его мировоззрению, дали ему жизненные наблюдения и сказывались во всей последующей его энциклопедически-разносторонней деятельности.

Здесь определились основные черты его социально-психологического облика, здесь же он накопил много наблюдений, относящихся к сфере социальных отношений, быту, нравам. Целый ряд естественнонаучных вопросов, которыми он занимался впоследствии, возник перед ним, конечно, еще в очень неоформленном виде, именно здесь. Но что самое для нас существенное — он вынес отсюда знание русского народного разговорного языка и языка книжного церковно-славянского.

266

Многое из того, что он наблюдал в области явлений природы и в языке, он впоследствии использовал в своих научных трудах. Так, в «Кратком описании путешествий по северным морям и показании возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию» (1763) он чрезвычайно точно и детально описывает характер ветров, дующих в определенное время года на Севере, состояние льда и вообще условия северного мореплавания, причем все сведения, которые он дает, основаны на его отроческих наблюдениях: «Ветры в поморских Двинских местах, — пишет Ломоносов, — тянут с весны до половины мая по большей части от полудня, и выгоняют льды на океан из Белого моря, после того господствуют там ветры больше от Севера, что мне искусством пять раз изведать случилось, ибо от города Архангельского до становища Кекурского всего пути едва ли семьсот верст, скорее около оного времени не поспевал как в четыре недели, а один раз в шесть недель на оную езду положено за противными ветрами от Норд-Оста. Около Иванова дни и Петрова дни по большей части случаются ветры от полудни и им подобные, и простираются до половины июля, а иногда и до Ильина дня, а после того две, три, а иногда и четыре недели дуют полуночные ветры от восточной стороны, на конец лета западные и северозападные. Сие приметил я и по всему берегу Нормандского моря, от Святого носу до Килдина острова».

С такими же описаниями, основанными на юношеских наблюдениях, мы встречаемся и в других его научных трудах — в «Слове о явлениях воздушных» (1753), в «Первых основаниях металлургии» (1761—1763) и др. Природа русского Севера находит свое отражение и в его поэтических произведениях — в одах и в поэме «Петр Великий» (1760). Прекрасное знание быта крестьян, духовенства обнаружил Ломоносов в своем письме-рассуждении к И. И. Шувалову «О размножении и сохранении российского народа» (1761) и в заметке «Об обязанностях духовенства» (тогда же). В филологических своих изысканиях он также использовал те свои знания в языке, которые приобрел еще, живя на Севере.

Обстановка Беломорского края, какой она сложилась к концу XVII и к началу XVIII в., была сравнительно благоприятной для умственного развития Ломоносова. Этот край совсем не знал крепостного права, что способствовало развитию личной инициативы и предприимчивости у населения. Кроме того, Архангельск в то время был единственным морским портом в России, через него осуществлялась связь России с Западом — с Англией и Голландией, и жители этого края привыкли к общению с иностранцами, являясь торговыми посредниками между центром России и странами Запада.

Край этот населяли крестьяне, поморы, занимавшиеся рыбным промыслом, торговлей, перевозкой грузов, промышленники, строившие верфи и предприятия, связанные с судостроением. Население это пользовалось относительной свободой, было сравнительно культурным и зажиточным. Архангельск и Холмогоры в начале XVIII в. были крупными производственными центрами. Там было множество верфей, из которых самой большой была так называемая Вавчужская верфь братьев Бажениных. Судостроение требовало развития тут же на месте подсобных производств. И действительно, вокруг Вавчужской верфи, да и других верфей, развиваются промышленные предприятия, обслуживающие судостроение, торговое и даже военное. Здесь были построены лесопильни, мельницы, канатные и парусные мастерские. Вокруг Вавчужской верфи расположились мастерские, — литейные, слесарные, токарные и т. п., — которыми руководили русские и иностранные мастера. По берегу Белого моря были разбросаны многочисленные солеварни.

267

Такая интенсивная для того времени производственная деятельность развивала и повышала культурный уровень жителей Беломорского края. На ряду с этим на состояние культуры края влияло и то обстоятельство, что издавна здесь селились старообрядцы, среди которых грамотность была более распространена, нежели среди остального русского населения. К началу XVIII в. книга на Севере не была редкостью и, что особенно важно, здесь имелись уже собиратели книг, которые смотрели на книгу, как на большую ценность. Так, известно, что в те годы, когда здесь рос Ломоносов, домашние библиотеки имелись в некоторых местных семьях — у Дудиных, Шубных, Бажениных и других. В этих домах собирались не только церковные книги, но и светские. Как известно, в семье Х. П. Дудина Ломоносову удалось получить такие значительные в то время учебные пособия, как «Арифметику» Магницкого (1703), представлявшую собой в сущности энциклопедию знаний, и «Грамматику» Смотрицкого (первое изд. 1618 г.). Там же Ломоносов получил «Рифмованную Псалтырь» Симеона Полоцкого. Распространению книги способствовало также открытие в 1723 г. в Холмогорах славяно-латинской школы, но роль ее в этом отношении не могла быть особенно значительной, так как туда принимались только дети духовных лиц.

Отец Ломоносова — Василий Дорофеевич — принадлежал к числу энергичных, предприимчивых, способных поморов, занимавшихся не только ловлей и продажей рыбы, но и перевозкой грузов на своих .судах, посредничеством между внутренними рынками России и иностранными купцами. Впоследствии Ломоносов хотя и говорил о своем отце, как о человеке, «в крайнем невежестве воспитанном», однако отзывался о нем с большим уважением, указывая на то, что все свое «довольство» он «кровавым потом нажил». Василий Дорофеевич Ломоносов владел несколькими судами, одно из которых под названием «Чайка» представляло собой судно европейского типа. На своих судах он имел возможность уходить далеко в океан и даже доплывать до портов Швеции и Норвегии, доставляя туда и оттуда грузы. В первой биографии Ломоносова, составленной по материалам Я. Штелина и приложенной к собранию его сочинений, изданных Академией Наук в 1784 г., говорится о том, что его отец «первый из жителей сего края состроил и по-европейски оснастил на реке Двине под своим селением галиот и прозвал его Чайкою, ходил по нем по сей реке, Белому морю и по Северному океану для рыбных промыслов и из найму возил разные запасы, казенных и частных людей города Архангельска в Пустозерск, Соловецкий монастырь, Колу, Кильдин, по берегам Лапландии, Самояди и на реку Мезень...» И все же, несмотря на то, что Василию Дорофеевичу приходилась, конечно, вступать в сношения с иностранцами и вести крупные дела, он не знал грамоты.

Мать Ломоносова, первая жена Василия Дорофеевича, Елена Ивановна (урожд. Сивкова), была дочерью дьякона с Николаевских Матигор. Она умерла, когда Ломоносову было не больше 8—9 лет. Лет десяти Ломоносов стал выезжать с отцом в море, и тогда, повидимому, началась его сознательная жизнь. Во время этих поездок юный Ломоносов проявлял интерес не только к морю, волнам, льдам, ветру, северному сиянию, но и к людям, населявшим берега Белого моря и Северного океана. О том, что люди и условия их жизни его интересовали еще тогда, говорит та замечательная по количеству точных данных характеристика, которую он дает лопарям в примечаниях к «Истории Петра Великого» Вольтера (1760—1761). У себя на родине, повидимому, Ломоносов знакомился с народным поэтическим творчеством, верованиями и обрядами, знаний которых он впоследствии обнаружил во многих своих научных

268

трудах и черновых заметках. Так, например, в экземпляре «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» Тредиаковского, принадлежащем Ломоносову и изучавшемся им примерно в 1736—1737 гг., к поэтическим формулам «тугой лук», «бел шатер», приведенным автором трактата, добавлены Ломоносовым другие формулы: «каленая стрела», «зеленая дубрава». При чтении параграфа трактата, где у Тредиаковского говорится о тоническом характере русского стиха и о том, что его натолкнула на эту мысль «поэзия простого народа», Ломоносов приписывает:

По загуменью игуменья идиот,

За собою мать черна быка ведиот.

В примерах, используемых им в его «Риторике» (1746—1747) и его «Грамматике» (1757), имеется много народных пословиц и поговорок. Целый ряд его черновых заметок также говорит о знании им фольклора.

В некоторых заметках перечисляются народные поэтические формулы и отдельные слова, идущие из былин и песен: «звончаты гусли», «посад понизовный», «светлица», «воскручинился», «не думал, не гадал». Встречаются такие отрывки из песен:

Наш народ у Дуная живал

И реку за бога почитал.

Дунай, Здунайко, Здунай, Здунанай.

Поговорки:

Хот бай, не бай,

А деньги дай

Либо полон двор.

Либо корень вон.

Очевидно, с родины он принес знание русской мифологии. В одной из своих черновых заметок он высказывает сожаление, что целостной мифологической системы у русских нет, что большого количества мифов русские не создали: «Мы бы имели много басней, как греки, — пишет Ломоносов, — еслиб науки в идолопоклонстве у Россиян были». Он дает целую таблицу соответствий между римскими богами и русскими: «Юпитер — Нептун, Юнона — Коляда, Нептун — царь морской, Тритон — чуды морские; Венера — Лада, Купидон — Лель, Церера — Полудница, Плутон — чорт; Прозерпина — чертовка; Центавр и Марс — Полкан; нимфы — русалки; фавны — лешие; пенаты — домовые» и др.

В своей работе над синонимами русской речи он широко пользуется русской мифологией и народными поверьями. В одной из относящихся сюда заметок он дает до 20 синонимов злого духа и тут же предлагает «воспамятовать» все их действия вроде того, что «у леших левая пола наверху, тени нет», что «в омутах, водоворотах и пустых домах живут черти» и т. п. Знание всех этих тонкостей народных поверий Ломоносов мог почерпнуть, только живя среди народа, в тесном общении с ним. Благодаря тому же обстоятельству, он прекрасно знал русский народный разговорный язык. Это «природное знание» живых его форм чувствуется в его письмах, стиль которых значительно отличается от стиля его теоретических трактатов и поэтических произведений. Письма его к И. И. Шувалову и особенно письмо его к сестре Марии Васильевне от 2 марта 1765 г. свидетельствуют о том, что он не только не отвык от народной фразеологии, но прекрасно владел ею до последних дней своей жизни. Элементы чисто народной речи сохранились и в поэтических произведениях Ломоносова, в частности, в сатирических, лексика и ритмика которых отчасти подсказана народной песенностью;

269

Что за дым

По глухим

Деревням курится?

Там раскол,

Дно крамол

В грубости крутится.

У себя на родине Ломоносов основательно изучил «славенский» язык, т. е. язык в то время книжный, литературный. Сохранились сведения о том, что Ломоносов выучился грамоте, когда ему было примерно лет десять. В качестве его первых учителей называют крестьянина Ивана Афанасьевича Шубного, отца скульптора Ф. И. Шубина, и дьячка приходской церкви С. Н. Сабельникова. Учиться ему приходилось в очень тяжелых условиях. Вот как он сам об этом рассказывает: «В...оставивших в своем счастии учение людях весьма ясно видеть можно, что они только одно почти знают, что в малолетстве из-под лозы выучились, а будучи в своей власти, почти никакого знания больше не присовокупили. Я напротив того... имеючи отца хотя по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного, и злую завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по пустому за книгами. Для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных и пустых местах и терпеть стужу и голод, пока я ушел в Спасские школы». Ломоносов, повидимому, очень быстро овладел грамотой, так как из двух источников — «Путешествия» Лепехина и биографии, составленной Штелиным на основании рассказов самого Ломоносова, — мы узнаем, что чуть ли не с 12 лет Ломоносов «охоч был читать в церкви псалмы и каноны и по здешнему обычаю жития святых, напечатанные в прологах». «Через два года, — говорится в биографии, — учинился, ко удивлению всех, лучшим чтецом в приходской своей церкви. Охота его до чтения на клиросе и за амвоном была так велика, что нередко биван был не от сверстников по летам, но от сверстников по учению за то, что стыдил их превосходством своим пред ними произносить читаемое к месту расстановочно, внятно, а притом с особой приятностью и ломкостью голоса». По словам самого Ломоносова, он изучил церковно-славянский язык «еще с малолетства». Знание языка народного и языка «славенского», которое он приобрел почти одновременно, сыграло очень большую роль в его будущих воззрениях на истоки и судьбы русской культуры и на русский литературный язык. Оно позволило ему, с одной стороны, четко разграничить эти два языка, с другой — найти пути для их сближения.

Церковно-славянский язык и церковная книга были, на ряду с устным народным творчеством, первым источником, который приобщил Ломоносова к поэтическому слову. Известно, что в юности он увлекался чтением псалмов, и эту любовь к их поэзии Ломоносов сохранил на протяжении всей своей жизни.

Вся его поэтическая деятельность показывает, насколько глубоко он впитал в себя поэтические мотивы Библии, в особенности псалмов, которые широко вошли в народный быт.

Значительным явлением в культурной жизни Севера были монастыри. Эти последние тоже сыграли известную роль в формировании взглядов Ломоносова на русскую образованность. Соловецкий монастырь, Антониево-Сийский монастырь хранили следы очень старой, идущей еще из Византии культуры. Сами по себе они были памятниками древней архитектуры, на их стенах сохранилась старинная живопись. Недаром впоследствии

270

Ломоносов предложил послать хорошего живописца в старинные русские города для того, чтобы снять точные копии с церковных росписей, «дабы от съедающего времени отнять лики и память владетелей и сохранить для позднейших потомков, чтобы показать и в других государствах российские древности и тщание предков наших».

Все эти юношеские впечатления подготовляли почву для будущих его мыслей о преемственности, об органическом развитии русской культуры, о местных национальных корнях ее.

Среди различных источников, питавших любознательность молодого Ломоносова, несомненно, были также рассказы архангельских старожилов о прошлом России и Северного края, в частности. Приходилось ему слышать, вероятно, от них же о пребывании Петра I в Архангельске, в Соловецком монастыре. Ведь не случайно одним из центральных эпизодов его поэмы о Петре I является посещение им Соловецкого монастыря.

В декабре 1730 г. Ломоносов отправился в Москву. Этот важный в его жизни шаг был им обдуман и подготовлен. Видно это из того, что он совершенно законным образом оформил свой уход, взяв паспорт и разрешение отлучиться на год. В волостной книге для записи поручителей в платеже податей за отлучившихся имеется следующая запись: «1730 года, декабря 7-го дня отпущен Михаил Васильевич Ломоносов к Москве и к морю до сентября месяца предбудущего 1731 года, а порукою по нем в платеже подушных денег Иван Банев расписался». Вплоть до 1747 г. Ломоносов числился «в бегах», а платеж подушных денег за него был возложен на местных жителей. Ломоносов ушел из дома без разрешения отца, последний лишь потом узнал, где находится его сын и настаивал на его возвращении домой. Очевидно, к замыслу Ломоносова оставить дом многие из его земляков отнеслись сочувственно, так как не только способствовали ему в получении паспорта, но и поручились за него (Банев — сосед Ломоносовых), снабдили тремя рублями денег и «китаечным полукафтаньем» (Ф. И. Шубной). В Москве он также разыскал земляков, которые разрешили ему поселиться у них и помогли ему устроиться в Московской славяно-греко-латинской академии. О том, как Ломоносов поступил в Славяно-греко-латинскую академию, имеются сведения, сообщенные им самим, в связи с учиненным ему допросом по поводу его происхождения. Поступая в академию Ломоносов скрыл свое крестьянское происхождение Второй раз он это сделал, когда хотел отправиться в Оренбургскую экспедицию И. К. Кириллова, чтобы занять там место священника. О том, что он скрыл свое крестьянское происхождение, узнало начальство и подвергло его допросу. На допросе Ломоносов дал следующие показания: «Рождением де он Михайло Архангелогородской губернии, Двинского уезду, дворцовой Куростровской деревни, Василия Дорофеева сын, и тот де ево отец и по ныне в той деревне обретается с протчими крестьяны и положен в подушной оклад. А в прошлом 1730 году декабря в 9-м числе с позволения оново отца ево отбыл он, Ломоносов, в Москву, о чем дан был ему и пашпорт (которой утратил он своим небрежением) ис Холмогорской воеводской канцелярии за рукою бывшаго тогда воеводы Григорья Воробьева; и с тем де пашпортом пришел он в Москву и жил Сыскного приказу у подьячего Ивана Дутикова генваря до последних чисел 731-го году, а до которого именно числа — не упомнит. И в тех де числех подал он прошение Заиконоспасского монастыря архимандриту (что ныне преосвященный архиепископ Архангелогородской и Холмогорской) Герману, дабы принят он был Ломоносов в школу. По которому ево прошению он архимандрит ево Михаила приняв приказал допросить и допрашивай; а тем допросом в Академии показал, что он Ломоносов города Холмогор дворянской сын.

271

И по тому допросу он, архимандрит, определил его Михаила в школы и дошел до риторики. А в экспедиции с статским советником Иваном Кирилловым пожелал он Михайло ехать самоохотно. А что он в ставленическом столе сказался поповичем, и то учинил с простоты своей, не надеясь в том быть притчины и препятствия к произведению во священство; а никто ево Ломоносова, чтобы сказаться поповичем, не научал. А ныне он желает по прежнему учиться во оной же Академии. И в сем допросе сказал он сущую правду без всякия лжи и утайки; а ежели что утаил, и за что учинено б было ему Ломоносову, что Московская Синодального правления канцелярия определит». (Подп. «К сему допросу Михайло Ломоносов руку приложил».)

В стенах Славяно-греко-латинской академии Ломоносов пробыл без малого 5 лет (с января 1731 по ноябрь 1735 г.). За эти 5 лет он дошел до класса философии, т. е. в течение 4—5 лет прошел курс, на который обычно затрачивалось 7—8 лет. Как и о предшествующем периоде его жизни, об этих годах также имеется сравнительно мало сведений. Все же мы знаем, что Ломоносов очень много работал, будучи учеником Славяно-греко-латинской академии, причем работа эта шла одновременно в разных направлениях. По тем сведениям, которые дает Я. Штелин, Ломоносов, после того как изучил латинский язык настолько, что мог уже на нем сочинять небольшие стихи, стал учиться по-гречески. Он не довольствовался тем, что получал в классах, и много времени проводил в монастырской библиотеке.

Эта библиотека к тому времени была уже довольно богата, так что Ломоносов мог в ней ознакомиться с русскими летописями, сочинениями отцов церкви и даже с философскими, физическими и математическими книгами. Чтение летописей и сочинений отцов церкви дало ему возможность углубить свои знания в церковном языке и изучить древнерусский язык, который он считал впоследствии языком, хотя и близким «славенскому», но существенно отличным от него. По его собственным словам, «достигши совершенного возраста, с прилежанием прочел почти все, древним славено-моравским языком сочиненные и в церкви употребительные книги». Хотя в Московской славяно-греко-латинской академии господствовала латинская образованность и греческому языку там не обучали, однако Ломоносов стал изучать и этот язык. Сделать это было нетрудно, так как в некоторой связи с академией находилась греческая школа, во главе которой стоял тогда Алексей Барсов, который не только преподавал греческий язык, но неоднократно переводил с него. Если латинский язык был необходим тогда для изучения философии, физики, математики, то греческий давал возможность ознакомиться с культурой Византии и с культурой древней Эллады. Через одновременное изучение русских летописей, церковно-славянского языка и языка греческого Ломоносову раскрывались историко-культурные связи, определявшие становление русской национальной культуры. Через язык ему открывались отдельные пласты культуры России, их хронологическая последовательность.

Трудно в точности указать круг чтения Ломоносова за время его пребывания в Москве. Однако, по свидетельству Я. Штелина, «сверх богословских книг, попалось в руки его малое число философских, физических и математических книг». Дважды Я. Штелин подчеркивает особый интерес Ломоносова к древним летописям. Изучением их, по свидетельству Штелина, он занимался не только в Москве, но и в Киеве (1734). По словам Того же Штелина, Ломоносов просил послать его в Киев для пополнения знаний в области естественных наук. Однако едва ли Ломоносов мог ждать от Киева в этом отношении большего, чем он получил в Москве, так как

272

занятия в Киевской духовной академии носили еще более средневековый схоластический характер, нежели в Москве. Гораздо вероятнее предположить, что стремился он в Киев для того, чтобы познакомиться с хранившимися там русскими летописями, с памятниками византийской образованности, так как в Киеве можно было найти греческие тексты и хорошие переводы этих текстов на славянский язык. «В Киеве, — пишет тот же Штелин о Ломоносове, — против чаяния своего, нашел пустые только словопрения аристотелевой философии; не имея же случаев успеть в физике и математике, пробыл там меньше года, упражняясь больше в чтении древних летописей и других книг, писанных на славенском, греческом и латинском языках».

По всему видно, что Ломоносов многому учился вне стен академии, используя книжные богатства тогдашних книгохранилищ. Самым крупным из них в Москве была так называемая «типографская библиотека». Эта библиотека была связана с Славяно-греко-латинской академией, и Ломоносов, как ученик ее, имел возможность посещать эту библиотеку и знакомиться с ее книжными богатствами. Связь между академией и типографской библиотекой была настолько тесной, что студенты академии работали в ней в качестве переписчиков и копировщиков рукописей. В этой библиотеке собирались книги, издававшиеся на греческом, латинском, польском, славянском языках, на немецком языке и других.

В течение 5 лет, проведенных Ломоносовым в Москве, он усиленно занимался, используя все, что могла дать ему Москва с ее книгохранилищами. Академия в свою очередь влияла в том отношении, что вырабатывала у студентов определенную систему мышления. Так, риторика дисциплинировала сознание и приучала к необходимости строгого обоснования своих мыслей. Занятия риторикой в стенах академии оказали на Ломоносова гораздо большее влияние, нежели занятия «пиитикой», так как в риторике было больше моментов, развивающих мышление, чем в насквозь формальной, не опирающейся на живые факты пиитике. О его интересе к вопросам риторики говорит дошедшая до нас, написанная его рукой риторика на латинском языке (1734). Занятия же пиитикой не оставили в нем каких-либо ощутительных следов. Очевидно, «пиитики» с их теорией силлабического стихосложения и педантичным классифицированием нежизненных поэтических видов не привлекали Ломоносова. Все содержание его «Письма о правилах российского стихотворства», так же как внешняя форма, говорит о его полной свободе от влияния «пиитик». Если в «Новом и кратком способе сложения российских стихов» Тредиаковского сказалась схематика тех «пиитик», по которым происходило обучение в киевской и московской академиях, то Ломоносов оказался более самостоятельным в своем первом теоретико-литературном труде.

Кроме риторики, которая ему пригодилась впоследствии, он изучал здесь труды Василия Великого, Иоанна Златоуста и др. В дальнейшем он нередко прикрывался их именами в своей борьбе с невежеством, поощряемым и охраняемым официальной религией и церковью.

В Славяно-греко-латинской академии Ломоносов получил первые сведения и в области новой философии. Хотя в основу курса, изучавшегося в академии, была положена система Аристотеля, однако сюда просачивались и некоторые идеи современных философов — особенно Декарта. Интересно, что в учебном пособии по философии, составленном Феофилактом Лопатинским еще в 1704 г., хотя и отдается предпочтение Аристотелю, однако имеются указания и на Декарта. У Лопатинского эти философы противопоставлены один другому: Аристотель представляет собой догматическое начало в философии, Декарт — свободное движение

273

человечества к постижению истины. «Хотя мы, — говорит Ф. Лопатинский, — уважаем всех философов и преимущественно Аристотеля, однако, не утверждаясь на древних мнениях, но желая узнать чистую истину, не полагаемся ни на чьи слава; философу свойственно доверять более разуму, чем авторитету... Ум был не у одного Платона или Аристотеля. В заключение приведу слова из Анастасия Синаита; учившие прежде нас не суть властелины наши, но только вожди. Истина открыта для всех и еще не исчерпана; многое осталось от нее и для будущих поколений».

Интересно отметить, что именно эта сторона декартовской философии — критическое отношение к авторитетам — была воспринята Ломоносовым впоследствии наиболее полно и последовательно.

Курс философии Ф. Лопатинского, который послужил основанием для всех последующих курсов философии в академии, в частности, того, который изучал Ломоносов, в сущности представлял собой своеобразную энциклопедию знаний; он содержал в себе логику, диалектику, метафизику, физику, метеорологию и арифметику, и хотя все эти разделы носили на себе печать схоластики, однако курс содержал и некоторые сведения о явлениях природы (особенно в разделе метеорологии) и о человеке (в разделе психологии, где давались некоторые сведения по физиологии). Таким образом академия, хотя и очень ограниченно, могла все же дать Ломоносову кое-какие положительные знания.

Живым свидетельствам того, как напряженно и в каких тяжелых условиях учился Ломоносов в Москве, служит его письмо к И. И. Шувалову от 10 мая 1753 г. «Обучаясь в Спасских школах, — пишет Ломоносов, — имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. С одной стороны отец, никогда детей, кроме меня, не имея, говорил, что я будучи один, его оставил, оставил все довольство... С другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как за денежку хлеба, и на денежку квасу, протчее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил».

Пребывание Ломоносова в Москве оказало некоторое влияние и на поэтическую деятельность его. Из многочисленных отрывков, помещенных им в «Письме о правилах российского стихотворства», видно, что Ломоносов был знаком с поэзией, которой занимались в Москве вне стен академии. Первые его поэтические опыты — это лирические стихи-песенки любовного характера, с несколько условной образностью и лексикой. До нас дошло только одно шуточное стихотворение, написанное им в Москве, — «Услышали мухи медовые духи», которое сохранил его земляк Кочнев и которое впервые было напечатано в ч. IV «Путешествия» академика Лепехина. Это стихотворение обнаруживает в Ломоносове живое ощущение русского языка. Несмотря на соблюдение силлабического принципа стихосложения, мы в нем не чувствуем никакого насилия над русской речью.

Эти силлабические стихи построены по тому же принципу, что и шуточные стихи Феофана Прокоповича и некоторые стихи Симеона Полоцкого. Совершенно очевидно, что в этих стихах основным ритмически организующим началом является не равносложность стиховых строчек (здесь по 6 слогов в стихе), a количество ударений а стихе, т. е. чисто тонический принцип (2 ударения на стих), который лежит и в основе народного говорного стиха типа раешника или присказки:

Услышали мухи

Медовые духи,

274

Прилетевши сели

В радости запели,

Егда стали ясти,

Попали в напасти,

Увязли бо ноги,

Ах, плачут убоги,

Меду полизали,

А сами пропали.

Некоторые двустишия дают даже симметричное расположение ударений, что в еще большей мере создает впечатление тонического строя стиха.

Шуточные стихи Ломоносова направлены против невежд, бестолковых людей, которые завязли «в меду», т. е. в науках. Ни хвалебных виршей, ни лирических Ломоносов в эти годы, повидимому, не писал. Между тем интерес к поэзии у него, несомненно, был. Об этом говорит тот факт, что, приехав в Петербург (в начале 1736 г.), он сразу же обзавелся трактатом Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов». Возможно, что в то время Ломоносов не писал стихов потому, что чувствовал несоответствие между характером русского языка и силлабическим принципом стихосложения. Живое чувство языка, знание народной поэзии не давали ему возможности оставаться в пределах силлабики. Он выступает как поэт лишь после того, как Тредиаковский, а вслед за Тредиаковским и он сам разработали тоническую систему стихосложения.

Ломоносов пробыл в Москве до конца 1735 г. 2 января 1736 г. он в числе 12 студентов Славяно-греко-латинской академии, которые, по словам архимандрита Спасского монастыря, были «остроумия... не последнего», прибыл в Петербург. Ломоносов был прислан из класса «философии», и класса «богословия» он, таким образом, в московской академии не прошел. В Петербурге он пробыл меньше полугода, но, очевидно, успел за это время обнаружить свои способности к наукам, потому что попал в число трех студентов, которых направляли в Фрейберг для изучения горного дела. Сведений о его занятиях в Петербурге почти нет.

В августе 1736 г. была подписана инструкция, в которой очень подробно было указано, что́ должны изучать студенты за границей, как вести себя, в какой форме отчитываться перед Академией Наук и т. п. Согласно этой инструкции, студенты должны были стать разносторонне образованными людьми. Им предписано было изучать не только химию, физику, геометрию, тригонометрию, механику, гидравлику и гидротехнику, но и языки: русский, немецкий, французский и латинский. Первоначально студентов собирались отправить непосредственно в Фрейберг к доктору Генкелю для изучения горного дела, но отчасти из-за отсутствия денежных сумм, которые потребовал Генкель за занятия со студентами, отчасти из-за того, что общего образования они у доктора Генкеля получить не могли, их предварительно направили в Марбург в распоряжение профессора Христиана Вольфа.

При составлении инструкции, точно так же как и в самом решении послать студентов в Марбург, большое значение имели два письма горного советника Рейзера, отца одного из трех студентов, отправляемых за границу. В одном из писем Рейзер пишет: «Я весьма одобряю предположение отправить молодых людей предварительно в Марбург. Ведь так как они должны сделаться не простыми лишь пробирерами и рудокопами, а учеными химиками и металлургами, то почти необходимо, чтобы они сначала несколько освоились с философскими, математическими и

275

словесными науками... Не говорю уж о том, что для молодых людей теперь, именно, самое удобное время более и более практиковаться и совершенствоваться в начатых ими языках и упражнениях... При том же Марбург место, которое прославлено Вольфом, и нет никакого сомнения, что там, по его распоряжению, кроме давно поселившихся эмигрантов, есть способные лица по всем полезным наукам».

И действительно, Марбург, благодаря пребыванию там Вольфа, был в то время одним из центров европейского просвещения. Длительное и непосредственное общение с Христианом Вольфом сыграло очень большую роль в формировании Ломоносова как ученого, философа и общественного деятеля. За эти годы Ломоносов становится зрелым ученым, ученым натуралистом, филологом, теоретиком литературы и поэтом.

Годы, проведенные Ломоносовым за границей, нельзя считать годами одного только «ученичества». И в Марбурге и в Фрейберге Ломоносов действительно учился, но он не был «учеником» в обычном смысле этого слова. Он учился, как учится ученый, сознательно отбирающий нужные ему сведения.

Занятия Ломоносова в Марбурге сразу приобрели широкий размах. Он изучал языки — немецкий, французский, итальянский; изучал различные естественные науки: физику, химию, математику, механику, гидравлику и др. Кроме того, он изучал философию. Широта охвата Ломоносовым различных отраслей знания зависела не столько от Вольфа, сколько от него самого и от того еще, что нужно было тогда России.

Россия в эти годы еще жила теми жизненными импульсами, которые были даны ей Петровской эпохой. Европейское просвещение не только не было отрезано от России, но крупнейшие представители его были связаны с Россией, с развивающейся русской культурой. Много крупных ученых перебывало к тому времени в России, многие поддерживали письменную связь с Академией Наук.

В первые годы существования Академии Наук мы видим в ней имена крупнейших европейских ученых — Эйлера, братьев Бернулли, Крафта, Гольдбаха, Миллера и др. Вольф, хотя и отказался ехать в Россию, но участвовал в подборе ученых для русской Академии и являлся ее почетным членом. По словам Ломоносова, Петр I предсказал, что «в пространном сем государстве высокие науки изберут себе жилище, и в Российском народе получат к себе любовь и усердие». И Россия, даже после смерти Петра, влекла к себе многих передовых ученых. Но продолжалось это недолго. Вскоре ученые стали покидать Россию. С истинной горечью и болью Ломоносов впоследствии говорит о том, что из-за происков «недоброхотов» — Шумахера, Тауберта — «многие профессоры выехали в отечество, Крафт, Генсиус, Вильде, Крузиус, Делиль, Гмелин...», что «не можно без досады и сожаления представить самых первых профессоров Германа, Бернуллиев и других, во всей Европе славных, кои только великим именем Петровым подвиглись выехать в Россию для просвещения его народа, но Шумахером вытеснены, отъехали, утирая слезы». «Оскудение» Академии Наук в последующие годы заставляет его написать поистине блестящее, полное негодования послание к Г. Н. Теплову, адъюнкту академической канцелярии, которого он пытается оторвать от влияния Тауберта, бывшего в то время советником Академии. Каждое слово этого замечательного послания пронизано беспредельной преданностью России и русскому просвещению: «Я пишу ныне к Вам в последний раз, и только в той надежде, что иногда приметил в Вас и добрые о пользе российских наук мнения. Еще уповаю, что вы не будете больше одобрять недоброхотов российским ученым. Бог совести моей свидетель, что я сим ничего

276

иного не ищу, как только чтобы закоренелое несчастье Академии пресеклось... За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю и так ныне изберите любое. Или одобряйте явных недоброхотов, не токмо учащемуся российскому юношеству, но и тем сынам отечества, кои уже имеют знатные в науках и всему свету известные заслуги. Одобряйте, чтобы Академии чрез их противоборство никогда не бывать в цветущем состоянии, и за то ожидайте от всех честных людей роптания и презрения; или внимайте единственно действительно пользе Академии, откиньте льщение опасных противоборников наук Российских, не употребляйте божьего дела для своих пристрастий, дайте возростать свободно насаждению Петра Великого».

Но в то время, когда Ломоносов, вместе с другими двумя студентами, отправился в Марбург, Академия еще не утратила просветительские устремления Петровской эпохи. Христиан Вольф, который был связан с петербургской Академией Наук, отнесся с чувством большой ответственности к порученному ему делу подготовки молодых русских ученых. Он очень скоро увидел умственное превосходство Ломоносова над другими двумя студентами и неоднократно подчеркивал это в своих отзывах о них. В письме к президенту Академии Наук Корфу от 17 августа 1738 г. он пишет: «У г. Ломоносова, повидимому, самая светлая голова между ними; при хорошем прилежании он мог бы научиться многому, выказывая большую охоту и желание учиться». Со своей стороны Вольф старался дать Ломоносову как можно больше знаний. Недаром впоследствии Ломоносов с такой глубокой симпатией и признательностью вспоминает о Вольфе, и даже тогда, когда он сознает свое научное превосходство над своим учителем, он задумывается над тем, опубликовать ли работу, в которой выступает против его теорий. Ломоносов пишет Эйлеру: «Я боюсь опечалить горестью духа старость мужу, благодеяния которого по отношению ко мне я не могу забыть».

Вольф порой трогательно заботился о трех студентах, а в особенности о Ломоносове. Когда в Академию Наук дошли сведения о том, что студенты вышли из-под влияния Вольфа и что они начали себя вести в Марбурге так, как обычно вели себя немецкие «бурши», Вольф спешит сообщить, что ему удалось устроить кое-как их денежные дела и что если они будут продолжать учиться в университете, то их никак нельзя будет лишить той свободы, которую предоставляет Марбургский университет; а в конце письма добавляет: «более всего я еще полагаюсь на успехи г. Ломоносова: он, повидимому, и раскаивается в сделанных долгах».

Вольф очень внимательно относился к занятиям Ломоносова и даже улавливал особенности его научного мышления.

В свидетельстве, выданном Ломоносову перед его отъездом в Фрейберг, Христиан Вольф предсказывает ему большое будущее: «Молодой человек, — пишет Вольф, — с прекрасными способностями, Михаил Ломоносов, со времени своего прибытия в Марбург, прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики, и с особенною любовью старался приобретать основательные познания. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то он со временем, по возвращении в отечество, может принести пользу государству, чего от души желаю».

Как видно из отчетов Ломоносова, отзывов Вольфа, а главное из списков приобретенных им в Марбурге книг, Ломоносов уже тогда стремился к тому, чтобы стать ученым-энциклопедистом. Самые различные отрасли знания привлекают его внимание. Среди купленных им в

277

Германии книг мы находим книги по философии, физике, химии, анатомии, медицине, гидравлике, геологии, географии, теории искусств, филологии, классической и современной литературе. Читал же он, конечно, гораздо больше, чем предоставляла ему его собственная библиотека. Как ни широко был задуман план образования студентов Корфом и Рейзером, однако Ломоносов вышел далеко за пределы не только инструкции Академии Наук, но и того, что предполагал дать студентам Вольф. Так, например, инструкция не предусматривала занятий по философии. Ломоносов, как это видно из свидетельства Вольфа, прослушал у него курс философии. В инструкции указывалось на необходимость изучения курса практической химии. Ломоносов же сначала под руководством проф. Дуйзинга, а потом сам изучает теоретическую химию. Занятия филологией совсем не предусматривались инструкцией, однако Ломоносов занимался и филологией. Он привез из Германии риторику Nicolai Caussini, грамматику (Nouvelle Grammaire Royale; Berlin, 1736) и др., а главное — написал там свой первый научный труд в этой области — «Письмо о правилах российского стихотворства» (1739).

У Вольфа Ломоносов прослушал теоретическую физику, экспериментальную физику, логику, метафизику, механику, гидравлику, аэрометрию, гидростатику, математику и философию. Под непосредственным наблюдением Вольфа Ломоносов изучал также немецкий язык, французский и рисование, которое ему пригодилось и в его научной деятельности и, главным образом, в пору его занятий мозаичным искусством. И хотя Вольф давал Ломоносову полную возможность получить широкое образование, однако сам он, как это видно по одному из его писем в Академию Наук, не предполагал придавать занятиям студентов философско-энциклопедический характер. «В своих письмах, — пишет Вольф, — я сообщал, что означенные молодые люди, обучившись арифметике, геометрии и тригонометрии, в настоящее время слушают у меня механику. При этом я главным образом обращаю их внимание на то, что необходимо для понимания машин, так как, по моему мнению, цель их занятий должна заключаться не столько в изучении замысловатых теорий, на которые у них вряд ли и достанет времени, сколько в усвоении того, что им впредь будет полезно для правильного понимания рудокопных машин».

Но Ломоносов не оставался в сфере чисто практического изучения отдельных наук. Он двигался к созданию целостной системы мышления на почве естественно-научных знаний. При этом особое значение он придавал своим занятиям химией.

Серьезный интерес к теоретической химии в первой трети XVIII в. означал стремление выйти за пределы чисто механистических представлений о природе, которые господствовали в науке до конца XVIII в. Химия была той областью знания, которая должна была привести к крутому повороту в философских воззрениях на природу; осознание ее значения в общей системе наук как раз и являлось очень важной вехой в развитии философских идей. Энгельс, характеризуя состояние философской и научной мысли конца XVII и начала XVIII в., указывает, что в это время «первое место заняла элементарнейшая отрасль естествознания — механика земных и небесных тел, а на ряду с ней, на службе у нее, открытие и усовершенствование математических методов».1 В другом месте он называет XVIII в., с господствующим в нем учением «об абсолютной неизменности природы» — дохимическим. Появление химии, так же как и геологии (а вместе с ней и палеонтологии), пробило

278

первую брешь в метафизическом, механистическом мышлении. Именно поэтому тяга Ломоносова к химии, к химии теоретической приобретает исключительное значение. Химия как наука чисто практическая не удовлетворяет его уже и тогда. В одной из своих черновых заметок, относящихся к 1756 г., он указывает, что еще 18 лет тому назад, т. е. в 1738 г., под влиянием трудов Роберта Бойля, им «овладело страстное желание исследовать мельчайшие частицы тел», «проникнуть в тайники природы». Несколько позже, т. е. в 1740 г., в своем отзыве о докторе Генкеле он стремится развить и разъяснить ту мысль, что химия (как, впрочем, и физика) не должна ограничиваться одной только практически опытной стороной исследования, что она является наукой философской. Он очень четко сформулировал в этом отзыве свой взгляд на сущность химической науки: «он [Генкель] всю разумную философию презирал, и когда я однажды, по его приказанию, зачал причину химических явлений объяснять (но не по его перипатетическому концепту, а на началах механики и гидростатики), то он тотчас же мне замолчать приказал...»

Этаг взгляд на химию, как на науку, открывающую причину явлений, Ломоносов впоследствии развил, углубил, но не изменил.

На ряду с естественными науками Ломоносов, будучи в Марбурге, занимался также изучением филологии. Как указывалось выше, он привез с собой из Марбурга ряд теоретических пособий по филологии, преимущественно французских.

В курсе философии Вольфа филология занимала значительное место, так как на материале, который дает язык, он уяснял основные философские проблемы — о соотношении мышления и бытия, слова и мысли и т. п.

Теория языка входила как составная часть в основной философский труд Лейбница — «Новые опыты о человеческом разуме». Но кроме общих вопросов филологии, упиравшихся в вопросы философии, Ломоносов усиленно занимался в Германии разработкой теории русского языка и стиха. В Германии Ломоносов знакомился с современной ему немецкой поэзией, выделяя среди других поэтов Гюнтера, с поэзией древнегреческой, с теорией поэзии и риторикой.

В 1739 г. Ломоносов закончил свои занятия у Вольфа и переехал в Фрейберг, где он должен был изучать металлургию под руководством берграта Генкеля. Ломоносов далеко не одинаково относился к двум своим учителям — Вольфу и Генкелю. Ему были близки просветительские устремления Вольфа, который был одновременно и ученым и учителем. Совсем иным типом ученого оказался Генкель. Это был узкий специалист, лишенный полета мысли, эмпирически исследовавший свойства минералов. И характер научного мышления Генкеля и весь психологический склад его — его педантичность, мелочность, отсутствие размаха не внушали Ломоносову никаких симпатий. Между Ломоносовым и Генкелем очень скоро начались недоразумения, и потому, не закончив курса металлургии, Ломоносов вернулся в Марбург (1740), где он стал добиваться разрешения вернуться в Россию. В своем письме к И. Д. Шумахеру (1740) он рассказывает о всех злоключениях, которые он претерпел, стремясь поскорей вернуться на родину. Добиваясь встречи с русским посланником бар. Кайзерлингом, пытаясь найти помощь у гр. Головкина, жившего в Гааге, он кочевал из города в город: из Фрейберга в Лейпциг, из Лейпцига в Марбург, отсюда в Роттердам, Гаагу, Амстердам, потом опять в Марбург. Но и в это «бурное» время своей жизни он не оставлял своих занятий. Он пишет, что, живя инкогнито в Марбурге, упражняется «в алгебре, намереваясь оную к теоретической химии и физике приложить». Он сообщает также, что ему «удалось в знаменитых городах побывать, поговорить с

279

некоторыми искусными химиками, осмотреть их лаборатории, взглянуть на рудники Гессена и Зигена». Каковы были впечатления Ломоносова о немецкой действительности — неизвестно. Единственное, что он отмечает в общественной жизни Германии, — это сравнительно высокую степень образованности и доступность просвещения для всех сословий.

В Россию Ломоносов вернулся вполне зрелым, сложившимся ученым, мыслителем, поэтом, который в своей дальнейшей деятельности продолжал двигаться в направлении, определившемся уже в Марбурге. Никаких резких поворотов и отклонений в его философском, научном и поэтическом мышлении последующих годов его жизни не произошло.

В Петербург Ломоносов приехал 8 июня 1741 г., и с этого времени, несмотря на множество препятствий, которые ему чинили деятели тогдашней Академии Наук, поощряемые правительством Елизаветы, он становится во главе русского просвещения, хотя официальных полномочий на это он никогда не получал.

Деятельность Ломоносова в Петербурге протекала в очень тяжелых условиях. Все его идеи и устремления входили в резкое противоречие с тем, что он застал в России. Россия переживала пору феодально-дворянской реакции. Дворцовые перевороты, ничего не изменявший в стране, засилие иноземцев, паразитически обжившихся в России и безучастно относившихся к судьбе ее, усиление церкви, произвол в управлении страной, хищническое отношение к богатствам страны, обособление высших слоев дворянства от социальных низов — все это живо ощущал Ломоносов на себе и осознал гибельность такого положения вещей для России. Не всегда точно понимая, что является источником зла, Ломоносов вместе с тем постоянно чувствовал действие каких-то враждебных ему сил, но относил все это за счет отдельных лиц, преимущественно возглавлявших Академию Наук и не имевших ничего общего с наукой. Что бы он ни замышлял, всегда были готовы препятствия: он длительно, из года в год, доказывал необходимость открытия химической лаборатории и только через пять лет он этого добился (1747). В течение многих лет он хлопотал о сооружении завода цветных стекол, и только в 1754 г. этот завод был сооружен. Ни доводы, ни очевидная польза для страны тех или иных его проектов не убеждали правительство Елизаветы Петровны в необходимости проведения их в жизнь. Ломоносов вынужден был обращаться с многочисленными просьбами к И. И. Шувалову, человеку близко стоявшему к Елизавете, не имевшему ровно никаких заслуг перед страной и получившему большую силу в государстве только по прихоти Елизаветы. В своих письмах к И. И. Шувалову он просил о содействии в деле сооружения завода, реорганизации Академии Наук, он просил его помочь преодолеть сопротивление «гонителей» и «притеснителей» наук, добиться у Елизаветы подписания привилегий университета (этого он так и не добился) и о многом другом. В его письмах к Шувалову неоднократно повторяется просьба о повышении его в чине, но эти просьбы его выходят за пределы личного плана, так как он считает, что унизительное и бедственное состояние ученого в стране унизительно для самой страны. Она требует, чтоб люди науки заняли в стране то место, которое занимают в ней люди «высокородные». (Впоследствии в своих проектах реорганизации Академии Наук он настаивает на повышении ученых в чинах и званиях, как мере «ободрения» «к прилежному учению», при этом он ссылается на пример Западной Европы. Сохранился реестр ученых, произведенных в чины, составленный Ломоносовым.)

Шувалову же Ломоносов направляет свои проекты преобразования страны (письмо «О сохранении и размножении российского народа»), не

280

имея возможности обнародовать их другим способом. Ни гениальность Ломоносова, ни его «благородная упрямка» не избавили его от унизительных просьб, обращенных к одному из елизаветинских вельмож. На всех его письмах лежит печать вынужденности, и сквюзь их подчас приниженную форму вырисовывается образ человека, обладающего большим чувством собственного достоинства и не питающего никакого особого почтения к «высоким патронам». Это отметил еще Пушкин, когда писал, что Ломоносов «не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову, предстателю муз, высокому своему патрону, который вздумал было над ним пошутить: „Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже у господа моего бога дураком быть не хочу“».

Письмо Ломоносова к Шувалову — это живое свидетельство того, как бессилен был человек в условиях феодально-помещичьего произвола претворить в жизнь все, что так необходимо было стране.

И все же деятельность Ломоносова в Петербурге поражает своей широтой и разнообразием, что объясняется только огромным напряжением его творческой воли.

Вскоре по приезде в Петербург (1742) Ломоносов получает звание адъюнкта по физическому классу, а в 1745 г. — звание профессора химии, т. е. академика. Но этими областями знания его научная деятельность не ограничивается. Одновременно он работает по астрономии, геологии, минералогии, метеорологии, географии, экономике, истории, филологии, теории литературы. Несмотря на разнообразие этих «аук, он ни в одной из них не выступал как дилетант. Его знали и ценили европейские ученые. Крупнейший математик того времени Л. Эйлер восторженно отзывается о Ломоносове: «Все записки г. Ломоносова, — пишет Эйлер, — по части физики и химии не только хороши, но превосходны, ибо он с такой осторожностью излагает любопытнейшие, совершенно неизвестные и необъяснимые для величайших гениев предметы, что я вполне убежден в истине его объяснения. По сему случаю я должен отдавать справедливость г. Ломоносову что он обладает счастливейшим гением для открытия феноменов физики и химии, и желательно было бы, чтобы все прочие академики были в состоянии производить открытия, подобные тем, которые совершил г. Ломоносов».

В лице Ломоносова мы имеем не только гениального ученого в разных областях знания, но и первого великого русского просветителя. Он первый в России (1746) начал читать публичные лекции по физике на русском языке. Много времени и внимания он уделял своей педагогической работе, считая ее не менее важной, чем работу ученого. В 1757 г. он приступил к чтению курса лекций по физической химии. В тоже самое время (1757) он читал «приватные лекции студентам в российском стихотворстве, а особливо Поповскому».

Но просветительная деятельность Ломоносова не ограничивалась чтением лекций и обучением студентов. Он ставил себе гораздо более широкие цели. Он стремился к тому, чтобы Россия стала страной с обширной сетью школ, университетов, куда бы имели доступ представители всех сословий. Он строил грандиозные планы преобразования страны и понимал, что для этого нужны «просвещенные» люди. Идея общенационального экономического прогресса и просвещения всех сословий — таково основное содержание политической программы Ломоносова. В своих черновых заметках к «Слову благодарственному» Елизавете (1760), которое он собирался произнести в случае, если состоится торжественное открытие университета

281

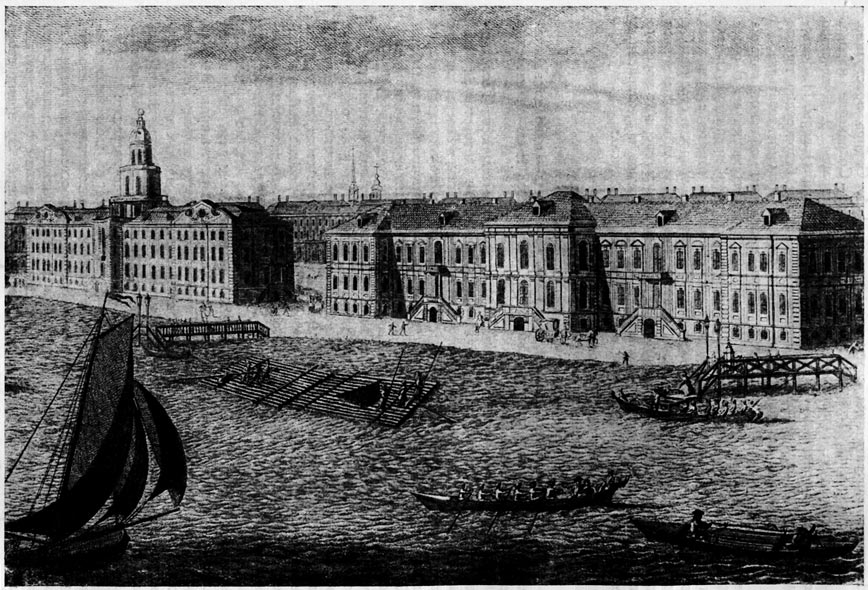

Академия Наук в С.-Петербурге в XVIII в. Здание Кунсткамеры (налево, с башней).

Гравюра с рисунка М. Махаева.

282

(оно так и не состоялось), он начертал широкий план развития России: Некоторые говорят: куда с учеными людьми.1 1. Сибирь пространна. 2. Горные дела. 3. Фабрики. 4. Ход севером. 5. Сохранение народа. 6. Архитектура. 7. Правосудие. 8. Исправление нравов. 9. Купечество и сообщение с ориентом. 10. Единство чистые (дружбы) веры. 11. Земледельство, предзнание погод. 12. Военное дело. И так безрассудно тщетно от некоторых речи произносились: куда с умными людьми деваться».

В представлении Ломоносова наука теснейшим образом связана с жизнью страны и должна служить насущным потребностям ее. В своей собственной научной деятельности Ломоносов, стремясь проникнуть в тайны природы, в «скрытую» природу вещей, всегда вместе с тем имел в виду те или иные экономические и хозяйственные запросы страны. Он занимался вопросами металлургии, так как этого требовала развивающаяся металлургическая промышленность России, изысканием северного морского пути, посвятив этому вопросу целый ряд научных трудов и вдохновенных поэтических строк. Так, в поэме «Петр Великий» он писал:

Колумбы росские, презрев угрюмый рок,

Меж льдами новый путь отворят на восток

И наша досягнет в Америку держава.

Эта идея о проложении северного морского пути — одно из замечательнейших дерзаний проницательного ума Ломоносова и ею он опередил жизнь больше, чем на 150 лет.

Очень большое внимание уделял Ломоносов деятельности Географического департамента Академии Наук, начальником которого он был назначен в 1758 г. До него, по его собственным словам, в Географическом департаменте в течение ряда лет «производились только копирования ландкарт оригинальных из архива, и деланы карты почтовые, планы баталий и другие сим подобные, а о главном деле, то есть о издании российского атласа с поправлением ниже какого начала не положено». В Географическом департаменте Ломоносов занят был подготовкой материалов для составления «Нового российского атласа». Для этой цели он составил опросные листы с 30 вопросами, которые касались «величины города, числа каменных и деревянных домов, на какой реке или озере стоит, когда в нем бывают ярмарки, какие имеются промысла и ремесла, какие фабрики и заводы, мельницы, угодья» и т. д. Кроме того, из Камер-коллегии были затребованы им сведения о количестве жителей в каждой деревне, включая и самые маленькие, а Синод должен был представить данные о церквах и монастырях. Таким образом новые карты должны были дать сведения не только о природе России, но и об экономическом ее состоянии. В своей совокупности они должны были дать истинную картину жизни России и «показать в других государствах, что наше отечество не так пусто и безнародно, как на атласе нашем представлено». Опросные листы были разосланы на места, но ответы на них поступали очень медленно и обработать их Ломоносову не удалось. После его смерти это дело заглохло.

Для Ломоносова географическая наука тесным образом была связана с вопросами повышения экономического благосостояния страны. Научная разработка вопросов сельского хозяйства, торговля, внутренняя и внешняя, — все это должен был охватить Географический департамент. По мысли Ломоносова, он должен был служить научным центром, ведающим хозяйственной и экономической жизнью страны. За время своей работы в Географическом департаменте Ломоносов задумал еще одно огромное дело, которое ему тоже не удалось осуществить: он предложил

283

создать «экономический лексикон российских продуктов с показанием внутренних и внешних оных сообщения». Кроме перечня всех производившихся в России товаров, лексикон должен был содержать сведения о тех местах, где данные продукты добываются или производятся, куда и каким образом вывозятся и т. п.

Работа Ломоносова в Географическом департаменте протекала в очень тяжелых условиях. Те же лица, которые препятствовали его работе вообще, мешали ему и здесь, и, наконец, в 1762 г., в то время, когда Ломоносов из-за болезни не имел возможности являться в Академию Наук, Екатерина II поручила составление новых карт Тауберту и Миллеру и таким образом отстранила Ломоносова от дел Географического департамента. Затем Ломоносову предписали передать ведение Географическим департаментом Г. Миллеру. Ломоносов был этим глубоко взволнован и рассержен и отказался выполнить предписание. Он продолжал возглавлять департамент до конца своей жизни.

Доказывая необходимость развития промышленности, Ломоносов сам становится промышленником и строит в 1754 г. ценой очень больших усилий завод цветных стекол в деревне Усть-Рудицах. Это было замечательное предприятие. С одной стороны, оно имело коммерческий характер, а с другой — преследовало научные цели. Завод был построен по проекту самого Ломоносова, обнаружившего при этом свои незаурядные технические знания и большую изобретательность. Завод должен был служить также целям развития мозаичного искусства в России, которым Ломоносов очень увлекался и которое он мечтал довести в России до того же высокого уровня, которого оно достигло в Италии. Увлечение Ломоносова мозаикой объясняется его тяготением к монументальным формам искусства и стремлением сохранить памятник искусства для потомства.

В изготовлении цветных стекол Ломоносов проявляет исключительное упорство ученого-экспериментатора и художника. Он производил иногда свыше 2000 проб различных смесей для того, чтобы добиться нужных ему цветов и оттенков. В его мастерской под его руководством и при его непосредственном участии было изготовлено несколько портретов Петра I и монументальная картина «Полтавская баталия», которая находится ныне в Академии Наук. Как «промышленник» Ломоносов терпел большие убытки, но мозаичного дела не оставлял. Правительство Елизаветы не поддержало в достаточной степени и это его начинание, и после смерти Ломоносова оно заглохло. Ко всей этой разнообразной и нужной для государства деятельности прибавлялась еще необходимость составлять проекты иллюминаций и надписи к ним по заказу двора.

Делом всей жизни Ломоносова была борьба за распространение просвещения в России, и к концу своей жизни, подводя итог своей деятельности, он в письме к Г. Н. Теплову (1761) пишет: «Я к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятелями наук Российских бороться, как уже борюсь двадцать лет; стоял я за них с молода, на старость не покину».1

Все крупнейшие начинания в области русского просвещения, относящиеся к середине XVIII в., связаны с именем Ломоносова. Ломоносов был непосредственным организатором первого в России университета, открывшегося в Москве в 1755 г. На необходимость открытия университета по типу западноевропейских Ломоносов неоднократно указывал И. И. Шувалову, пока, наконец, составил очень подробное «мнение о учреждении Московского университета» (1754).

284

Ломоносов не ограничился составлением одного только предварительного плана университета. Есть все основания полагать, что именно Ломоносову принадлежит подробно разработанный проект, который был подан И. И. Шуваловым для утверждения в Сенат. 12 января 1755 г. Московский университет был открыт, и хотя Ломоносов не принимал прямого участия в организации университета, однако именно Ломоносова надо считать его истинным основателем.

В то же самое время, когда Ломоносов был занят мыслью об устройстве университета, он создавал проект реорганизации Академии Наук, которая должна была привести к ослаблению влияния в ней «гонителей наук». Проекты его не были проведены в жизнь; но его назначили (1757) советником академической канцелярии и потому все мероприятия Академии Наук должны были утверждаться им.

В стенах Академии Ломоносов непрерывно боролся с теми, кого он называл «наглыми притеснителями наук». Тут он был непримирим. Но зато какую заботу он умел проявлять по отношению к тем людям, которые, как он сам, были самоотверженно преданы науке. Подлинной человечностью веет от письма его к Шувалову, написанному по поводу смерти Рихмана, погибшего на своем посту ученого. В данном случае ему было безразлично, кем был по национальности Рихман, ибо он видел в нем человека, работавшего на пользу науки и России. Он умоляет Шувалова оказать помощь семье человека, который, по его словам, «умер... прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность». Забыв о том, что он сам избег смерти только благодаря случайности (он ушел от «громовой машины» потому, что жена поторопила обедать, сказаз, что «шти простынут»), он думает только о вдове Рихмана, о «маленьком Рихмане», которого мать должна иметь возможность воспитать так, «чтобы он такой же был наук любитель, как его отец». Кончается это трогательное письмо следующими словами: «Милостивый государь, исходайствуй бедной вдове его или детям до смерти. За такое благодеяние ... я буду больше почитать нежели за свое».

За время своего пребывания в Академии Наук Ломоносов особое внимание уделял университету и гимназии, находившимся в непосредственном ведении Академии Наук. Но еще до того, как он стал возглавлять академические гимназию и университет, он заботился об увеличении числа учеников в гимназии и студентов в университете. «Всенижайшее мнение о исправлении Санкт-Петербургской Академии Наук» (1755) главным образом посвящено делам учебных учреждений Академии, которые должны были готовить будущих ученых для Академии Наук из «природных россиян».

Тому же главным образом посвящен проект реорганизации Академии Наук, составленный Ломоносовым вскоре после «Всенижайшего мнения». Ломоносов отчетливо представлял себе, что расчистить путь в Академию Наук «россиянам» можно будет только в том случае, если университет будет воспитывать для нее ученых. Вот почему главное внимание он обратил на университет и гимназию. Ломоносов показал, что люди, возглавлявшие Академию Наук, не только не были заинтересованы в укреплении гимназии и университета, но что они сознательно противодействовали всяким полезным для них мероприятиям. Ломоносов пишет: «Шумахеру было опасно происхождение в науках и произвождение в профессоры природных россиян, от которых он уменьшения своей силы больше опасался. Того ради учение и содержание российских студентов было в таком небрежении, по которому ясно оказывалось, что не было у него намерения их допустить к совершенству учения. Яснее сие понять можно,

285

что Шумахер неоднократно так отзывался, я де великую прошибку в политике своей сделал, что допустил Ломоносова в профессоры. И недавно зять его, и мнения и дел и чуть не Академии наследник, отозвался в разговоре о произведении российских студентов: разве де нам десять Ломоносовых надобно. И один де нам в тягость».

Титульный лист собрания сочинений

Ломоносова, изд. 1751 г. (СПб.).

В 1759 г. Ломоносов составляет новый регламент для гимназии и университета, но и здесь находятся люди, препятствующие проведению его в жизнь.

В 1760 г. Ломоносову официально было поручено «единственное смотрение» за гимназией и университетом. Даже президент Академии Наук К. Разумовский не мог не отметить, что «Ломоносов... по сочиненному от него регламенту гимназии... привел своим старанием гимназию во много лучшее состояние перед прежним», в результате чего поручил «учреждение и весь распорядок университета и гимназии единственно оному господину советнику Ломоносову по сочиненным им регламентам, полагаясь на его знание усердие...»

Ломоносов много энергии затратил на приведение в порядок гимназии и университета. В течение ряда лет (до 1764 г.) он добивался для гимназии лучшего помещения; он с трогательной заботливостью и теплотой относился и к учащимся и к учителям, говорил о том, что у него иногда дело «до слез доходило, ибо, видя бедных гимназистов босых, не мог выпросить у Тауберта денег». В одном из своих рапортов в канцелярию Академии Наук (сент. 1764 г.) он рисует жуткие условия, в каких приходилось учителям учить, а ученикам учиться: «Со вступления моего, — пишет Ломоносов, — в гимназию инспектором подавал я каждый год в канцелярию А[кадемии] Н[аук] рапорты о починке дому, в котором гимназия, всегда заблаговременно; но починка зачиналась очень поздно и никогда не приходила к окончанию... Часто учители ради нестерпимой стужи не окончив лекций выходить принуждены и учеников распускать... А хотя иногда учители, по своему ревностному прилежанию, преодолевая помянутые беспокойства в холодное время, и не оставляют своих лекций, но другие происходят от того не меньшие неспособности и препятствия учащимся... ученики, не снабженные теплым платьем, не имея свободы встать с своих мест, дрогнут; от чего делается по всему телу обструкция, и потом рождается короста и скорбут, которых ради болезней принуждены оставить хождение в классы. Чего ради не дивно, ежели успехи ученические не соответствуют приложенному старанию учителей». В конце

286

1764 г. Ломоносову удалось получить новое помещение для гимназии. Что касается университета, то тут он поставил своей целью добиться для него привилегий наподобие тех, которые имелись у западноевропейских университетов, но, как уже говорилось выше, это ему не удалось.

В «Истории академической канцелярии», написанной Ломоносовым в 1764 г., незадолго до его смерти, он подводит итог всей своей деятельности в Академии и больше всего ставит себе в заслугу «приведение в доброе состояние» гимназии и университета. «Не смотря на оные [препятствия] старанием Ломоносова, — пишет сам Ломоносов, — начались в гимназии экзамены и произвождение из класса в класс и в студенты, и в университете лекции, и в четыре года произошли уже двадцать человек, а в одно управление Шумахерово в тридцать лет не произошло ни единого человека». Ломоносов вникал решительно во все стороны жизни гимназии и университета. Он составлял для них регламенты и уставы, подбирал преподавателей и т. п. Гимназией и университетом Ломоносов ведал до самой своей смерти. Рычагом, двигавшим всю эту работу, было стремление, чтобы во главе русской науки стали «природные россияне». «Честь российского народа, — пишет Ломоносов, — требует, чтобы показать способность и остроту его в науках и что наше отечество может пользоваться собственными своими сынами, не токмо в военной храбрости, и в других важных делах, но в рассуждении высоких знаний».

Отстаивая «честь российского народа», Ломоносов становился в противоречие со всем строем тогдашней русской жизни, и его усилия разбивались о препятствия, чинимые помещичьей государственностью. Ломоносов обладал исключительной настойчивостью и целеустремленностью, но и он подчас терял веру в возможность осуществления своих проектов и начинаний.

В письмах к И. И. Шувалову, в официальных документах он с горечью каждый раз давал слово, что в последний раз пытается что-то сделать для русской науки, для ее процветания в России. Добиваясь утверждения университетской привилегии, он пишет И. И. Шувалову (20 апреля 1760): «Сие будет конец моего попечения о успехах в науках сынов Российских». В своем проекте о реорганизации Академии Наук он пишет о том же: «Ныне в рассуждении Академии предпринял я подать отечеству последнюю должность: ибо ежели сим ничего не успею, твердо уверен буду, что нет божья благоволения, дабы по мере желания и щедролюбия... дабы ученые люди размножались и науки распространялись и процветали в отечестве». Несколько раз он повторяет ту мысль, что только доступ к знаниям представителей всех сословий, населявших Россию, даст ей возможность стать в культурном отношении на один уровень с другими европейскими странами, и всякий раз, когда он об этом пишет, в его словах звучат боль и раздражение. В приготовленном им, но не обсуждавшемся «Всенижайшем мнении о исправлении Санкт-Петербургской Академии Наук» он пишет: «во всех европейских государствах позволено в академиях обучаться на своем коште, а иногда и на жалованьи всякого звания людям, не выключая посадских и крестьянских детей, хотя там уже и великое множество ученых людей, а у нас в России при самом наук начинании уже сей источник регламентом по 24 пункту заперт, где положенных в подушной оклад в университет принимать запрещается. Будто бы сорок алтын толь великая и казне тяжелая была сумма, которую жаль потерять на приобретение ученого природного Россиянина». А в самом проекте преобразования Академии, написанном примерно в то же время, он добавляет: «да, пускай хотя бы и сорока алтын жаль было, а не жалеть бы 1800 рублев, чтобы иноземцев выписать».

287

Будучи выходцем из народа и никогда не забывая об этом, Ломоносов смотрел на свой жизненный путь, как на символ, воплощающий в себе будущее русской культуры. Те препятствия, которые ему приходилось преодолевать на протяжении всей своей жизни, приобрели для него социальный смысл, ибо в них он видел тормоз для развития России, для развития русской культуры. В одном из своих писем Шувалову (1760) Ломоносов пишет: «Едва принимаю смелость послать Вам сии строки и нонче бы не послал, если б меня общая польза отечества к тому не побуждала. Мое единственное желание состоит в том, чтобы привести в вожделенное течение гимназию и университет, откуда могут произойти многочисленные Ломоносовы; и для того ваше высокопревосходительство всеуниженно прошу постараться, чтобы из Конференции, при дворе учрежденной, дан был формуляр привелегии... По окончании сего только хочу искать способа и места, где бы чем реже, тем лучше видеть было персон высокородных, которые мне нискою моею породой попрекают, видя меня как бельмо на глазе; но данным мне от бога талантом, трудолюбием, терпением крайней бедности добровольно для учения» (предложение не закончено).

С большим чувством собственного достоинства, с полным сознанием своих заслуг перед отечеством он добивается только одного, чтобы в России могли «произойти многочисленные Ломоносовы».

Ломоносов весь был поглощен идеями преобразования страны и в наиболее концентрированном виде это нашло свое отражение в знаменитом его рассуждении «О размножении и сохранении российского народа» (1761), которое было полностью опубликовано только в 1871 г. Это «письмо» охватывало собой лишь небольшую часть тех проектов и предложений правительству, которые задумал Ломоносов в целях преобразования России. Судя по отдельным пунктам этого «рассуждения», он замышлял коренную ломку многих жизненных устоев страны, ее экономического состояния, быта, морали.

Обращаясь к И. И. Шувалову, он отмечает, что все его «по разным временам замеченные порознь мысли, подведены быть могут... под следующие главы:

1) О размножении и сохранении российского народа.

2) О истреблении праздности.

3) О исправлении нравов и о большем народа просвещении.

4) О исправлении земледелия.

5) О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств.

6) О лучших пользах купечества.

7) О лучшей государственной экономии.

8) О сохранении военного искусства во время долговременного мира».

Однако в развернутом виде до нас дошло только его рассуждение «О размножении и сохранении российского народа». Этот документ поражает широтой своих мыслей и умением видеть и обобщать казалось бы совсем незначительные факты. Как неоднократно указывалось в научной литературе, это «письмо» Ломоносова по своему характеру (а не по содержанию) напоминает труд Посошкова, с которым Ломоносов был знаком.

Ломоносовское рассуждение проводит ту идею, что не существует таких устоев, вплоть до узаконенных церковью «на вечные времена», которые бы не могли быть сломлены во имя человеческого разума. Ломоносов рисует картину нищеты, невежества, бесправия, в атмосфере которых живет русский народ и русская женщина, в частности. Он предлагает меры обеспечения «незаконнорожденных» детей, этих «неповинных младенцев»,

288

для которых «надобно бы, — говорит Ломоносов, — учредить нарочные богадельные домы для невозобранного зазорных детей приема». Здесь же он пишет о необходимости врачебной помощи в деревне, об улучшении питания, о сокращении постов и о перенесении их на другое время года, о разумном труде и об отдыхе и т. п. Он резко, саркастически пишет о «блюстителях нравственности» — папах и монахах, существование которых ложится тяжелым бременем на народ.

Это письмо несколько хаотично, целый ряд мыслей Ломоносова выходит из рамок намеченной им темы. Но оно является блестящей иллюстрацией всеобъемлющей широты его замыслов, которые ему так и не удалось осуществить.

Ломоносов был целиком проникнут идеями Петровской эпохи, направленными к экономическому и культурному прогрессу страны. Он не расчленял понятия «государства», не мыслил категориями «сословий», его не интересовали взаимоотношения помещиков, купцов и крепостного крестьянства, хотя самое разделение общества на сословия в нем вызывает внутренний протест. Для него существовали «нация», «отечество», которые объединяли весь народ, вне зависимости от сословий. И самый прогресс и культуру он рассматривал, как общенациональное движение, а не как узко-сословное. Все это шло вразрез с тем, что происходило в то время в стране, когда резко обозначилось расслоение общества, когда укреплялся сословный строй, когда интересы страны на каждом шагу приносились в жертву интересам дельцов-помещиков (П. И. Шувалов, М. Л. Воронцов и мн. др.). Неудивительно поэтому, что Ломоносов, подобно большинству лучших людей прошлого, переживал трагедию идейного одиночества. В черновых заметках, относящихся к 1764 г. (т. е. написанных им незадолго до смерти), чувствуется усталость от непрерывной борьбы, оттого, что самые заветные его идеи не претворяются в жизнь. «Да все, — пишет Ломоносов, — и места нет. Нет места и в чужих краях... За то терплю, что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтоб показали свое довольство». А кончает он свои заметки так: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют. Ежели не пресечете, великая буря восстанет».